৮. বিচারব্যবস্থা : মামলা ‘মিথ্যা দিয়ে শুরু করা হয়, আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়’

৮.১ সূচনা

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘আমাদের দেশে যে আইন, সেখানে সত্য মামলায়ও মিথ্যা সাক্ষী না দিলে শাস্তি দেওয়া যায় না। মিথ্যা দিয়ে শুরু করা হয়, আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়। যে দেশের বিচার ও ইনসাফ মিথ্যার উপর নির্ভরশীল সে দেশের মানুষ সত্যিকারের ইনসাফ পেতে পারে কি না সন্দেহ![১]

একই ধরনের বক্তব্য শুনেছিলাম যখন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে আইন পড়ি। সাক্ষ্য আইন আমাদের পড়াতেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ডিন ইমতিয়াজ আলী শেখ। তিনি ক্লাসে এসে একটি মামলায় সাক্ষীরা কী বলেছে, সেটার উদাহরণ দিয়ে তিনি এই মামলার ক্ষেত্রে বিচারক হিসেবে আমাদের রায় কী হবে, তা জানতে চান? তখন বয়স অল্প। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দিলাম। জবাবটি শুনে অধ্যাপক মহোদয় হাসলেন এবং বললেন :

My dear learned friend, you are thinking that when you will sit as a judge in a court, one party will tell you the truth and the other party will tell a lie and your job is to find the truth. In real life this will never happen. Both parties will come and tell lies. Your job is to find the truth from two lies. This is an extremely difficult job.

উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, ধরুন দুজন লোকের মধ্যে ঝগড়া হলো এবং এক পক্ষ আরেক পক্ষকে গালিগালাজ করল। তারপর ক্ষুব্ধ পক্ষ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উকিলের কাছে গেল। উকিল বলবে, গালাগালির জন্য মামলা করলে আসামিকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া যাবে না। শাস্তি দিতে হলে তার বিরুদ্ধে কমপক্ষে ছুরি দিয়ে আঘাত করার মামলা করতে হবে। তিনি তার মক্কেলকে ব্লেড দিয়ে হাতে একটু আঘাতের সৃষ্টি করতে বললেন ও তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেন। চিকিৎসক ঘুষ খেয়ে সার্টিফিকেট দিলেন যে প্রতিপক্ষ বাদীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে। প্রতিপক্ষ যখন জানল যে তার বিরুদ্ধে ছুরি দিয়ে আঘাত করার মামলা করা হয়েছে তখন সে তার উকিলের কাছে যায়। উকিল তাকে পরামর্শ দেয়, এই ক্ষেত্রে তার বক্তব্য হবে যে সে সেদিন ঢাকা শহরেই ছিল না, ময়মনসিংহ শহরে ছিল। সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কয়েকজন ময়মনসিংহবাসীকে ঠিক করার ব্যবস্থা করল। আদালতে যখন মামলা উঠল, তখন বাদীপক্ষ দাবি করল, আসামিপক্ষ একটি ধারালো ছুরি দিয়ে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বাদীকে আক্রমণ করেছিল। আর আসামিপক্ষ দাবি করল যে ঘটনার দিন সে ঢাকা শহরেই ছিল না, ময়মনসিংহ শহরে ছিল। ময়মনসিংহ শহরের কয়েকজন বাসিন্দা এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। দুই পক্ষই মিথ্যা কথা বলল। অথচ ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এই পরিস্থিতিতে বিচারকের পক্ষে সত্য এবং মিথ্যার ফারাক করা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে এখনো এই বিচারব্যবস্থাই চলছে, যেখানে বঙ্গবন্ধুর ভাষায় ‘মামলা মিথ্যা দিয়ে শুরু করা হয় আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়’। এ ধরনের বিচারব্যবস্থা শুধু মানুষের অধিকারই ক্ষুণ্ন করছে না, দেশের ভাবমূর্তিও নষ্ট করছে। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংক বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিচারব্যবস্থার মূল্যায়ন করে। এই মূল্যায়নে দেখা যায় যে ৮৩ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগকারীর বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার ওপর কোনো আস্থা নেই। ২০০৯ সালে বিশ্বব্যাংকের আরেকটি সমীক্ষায় দেখা যায়, যদি কোনো চুক্তি নিয়ে বিবাদ হয়, তাহলে আদালতের মাধ্যমে চুক্তি বলবৎ করতে সারা বিশ্বে গড়ে ৬১৩ দিন লাগে। অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লাগে ১৪৪২ দিন।[৩] অর্থাৎ সারা বিশ্বে যে সময় লাগে, তার দ্বিগুণের বেশি সময় লাগে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জানাচ্ছে, তাদের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে সমীক্ষাভুক্ত ব্যক্তিদের ৬৬ শতাংশ আদালতে নিচের পর্যায়ে গড়ে ৬১৩৫ টাকা ঘুষ দিয়েছে।’ বিশ্বব্যাংকের আইনগত এবং বিচারিক ক্ষমতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে একটি দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি হতে ১৫ থেকে ২০ বছর সময় লাগে।[৫] আসলে এই সময় আরও অনেক বেশি। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থা বর্তমানে এক চরম সংকটের সম্মুখীন।

এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার মূল সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা ও সেগুলোর সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করা। প্রবন্ধটিকে ৬টি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিচার পেতে গেলে কত সময় লাগে, সে সম্পর্কে তথ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সমস্যার কারণসমূহ সম্পর্কেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিচার বিভাগের কার্যকারিতা অনেকাংশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল। বিচার বিভাগের বাইরের শক্তির ওপর নির্ভরশীল বিচারব্যবস্থা সুষ্ঠু ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তৃতীয় খণ্ডে এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই খণ্ডে দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থা যেসব অনুমানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেসব অনুমান সঠিক নয়। এর ফলে বিচার বিভাগের মৌল কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ খণ্ডে বাংলাদেশে বিচার বিভাগের সংস্কার সম্পর্কে কিছু সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

৮.২ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার প্রধান সমস্যাসমূহ

যেকোনো বিচারব্যবস্থা মূল্যায়নে দুটি বিষয়ে বিবেচনা করতে হয়। প্রথমত, বিচার পেতে কত সময় লাগে এবং দ্বিতীয়ত, যে বিচার পাওয়া যায়, সেটি স্বচ্ছ এবং মানসম্মত কি না? বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার একটি বড় দুর্বলতা হলো যে এখানে বিচার পেতে অনেক সময় লাগে। ইংরেজিতে একটি আপ্তবাক্য আছে Justice delayed is Justice denied। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের বিচার প্রার্থীরা বহুলাংশে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা অত্যন্ত শক্ত। অধস্তন বিচারব্যবস্থাকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক্করণের আগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ফৌজদারি আদালত সম্পর্কে কিছু তথ্য সহজে পাওয়া যেত। কিন্তু এখন এ ধরনের তথ্য পাওয়া যায় না।

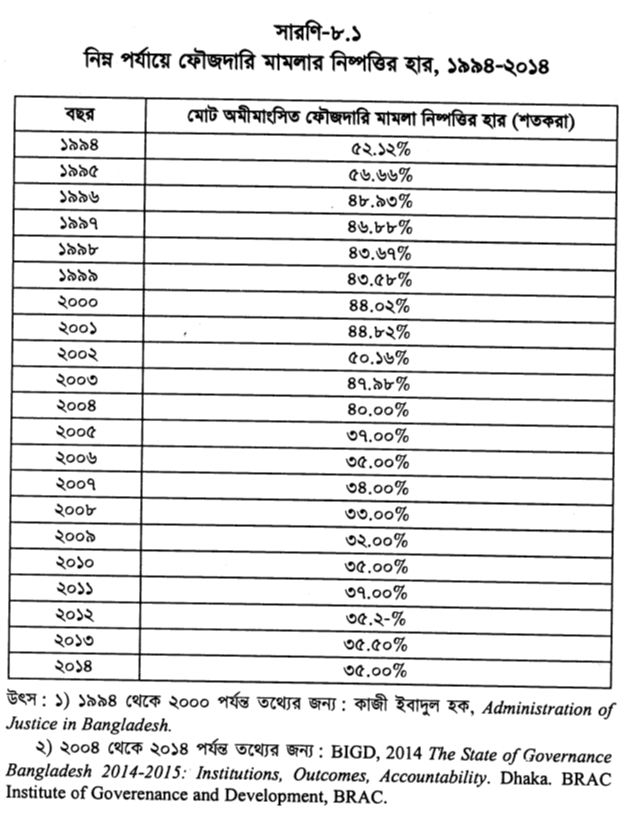

সারণি-৮.১

নিম্ন পর্যায়ে ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তির হার, ১৯৯৪-২০১৪

২০০৭ সাল পর্যন্ত অধস্তন বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটরা। ২০০৭ সালের পর অধস্তন ফৌজদারি বিচার বিভাগ পৃথক্করণ করা হয় এবং ২০০৮ সাল থেকে হাইকোর্টের নিযুক্ত বিচারকেরা ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি করেন। এখানে লক্ষণীয় যে যখন ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচার করতেন, তখন অভিযোগ করা হতো যে ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচারকাজকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন না। তাঁরা মূলত নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বে বেশি উৎসাহী এবং বিচারকাজকে গুরুত্ব দেন না। তাই বিচারপ্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। ফৌজদারি আদালতে হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন বিচারক নিয়োগ করার পর নিষ্পত্তির হার বেড়ে যাবে। কিন্তু সারণি-১ এই অনুমান সমর্থন করে না। সারণি-১-এ দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৪ সালে ম্যাজিস্ট্রেটরা ৫২.১২ শতাংশ মামলা এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করেছেন। ১৯৯৫ সালে এই হার ছিল ৫৬.৬৬ শতাংশ। ২০০০ সালে এই হার কমে ৪৪.০২ শতাংশে দাঁড়ায় কিন্তু আবার ২০০২ সালে এই হার ৫০.১৬ শতাংশে উন্নীত হয়। অর্থাৎ হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন সার্বক্ষণিক বিচারপতিরা যখন বিচারকাজ পরিচালনা করেন, তখন এই হার অনেক কমে যায়। ২০০৯ সালে এই হার ছিল ৩১ শতাংশ। ২০১১ সালে এই হার ৩২ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০১৪ সালে এই হার ছিল ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ খণ্ডকালীন ম্যাজিস্ট্রেটরা যে হারে মামলা নিষ্পত্তি করতেন, তার চেয়ে কম হারে পূর্ণকালীন বিচারকেরা মামলা নিষ্পত্তি করছেন। অধস্তন ফৌজদারি ব্যবস্থায় তদারকের দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত হলে মামলা নিষ্পত্তির হার দ্রুত হবে বলে যে দাবি করা হতো, তার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

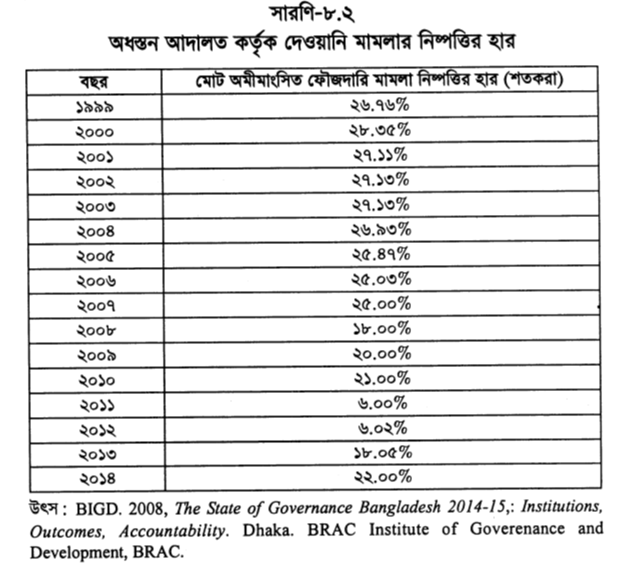

সারণি-৮.২

অধস্তন আদালত কর্তৃক দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তির হার

সারণি-৮.২ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৯ থেকে ২০০০ দশকে যে হারে দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি হতো, সে হার অধস্তন ফৌজদারি বিচার বিভাগকে পৃথক্করণের পর কমে গেছে। ২০১১ এবং ২০১২ সালে এই হার নাকি ৬ শতাংশে নেমে এসেছিল। ২০০৪ সালে ২৭ শতাংশ থেকে এই হার কেন ৬ শতাংশে নেমে এসেছিল, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে যে বিচার বিভাগকে পৃথক্করণের পর দেওয়ানি আদালতের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

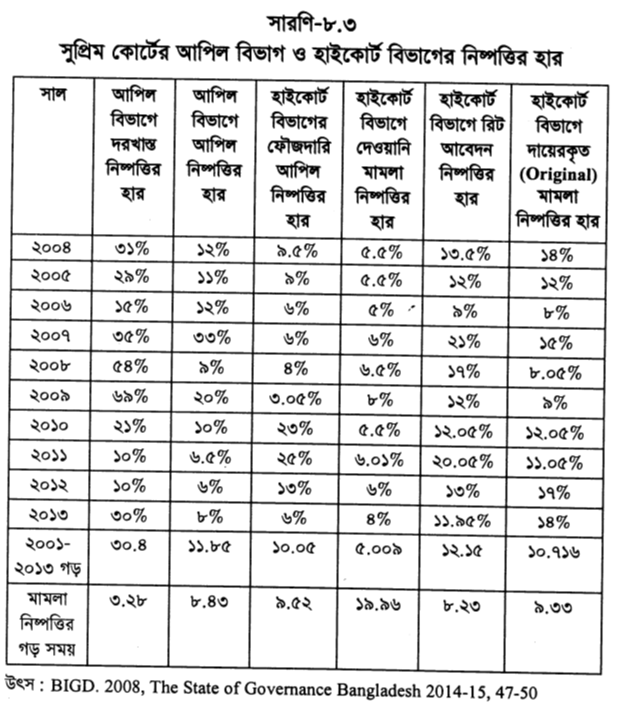

সারণি-৮.৩-এ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে নিষ্পত্তির হার সম্পর্কে তথ্য দেখা যাবে।

সারণি-৮.৩

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের নিষ্পত্তির হার

সারণি-৮.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে হাইকোর্টে দেওয়ানি আপিলের জট সবচেয়ে বেশি। গত ১০ বছরের দেওয়ানি আপিলের নিষ্পত্তির হার থেকে দেখা যাচ্ছে, দায়েরকৃত আপিলের মাত্র ৫.০০৯ শতাংশ আপিল বছরে নিষ্পত্তি করা হয়। এই হারের তাৎপর্য হলো, কেউ হাইকোর্টে দেওয়ানি আপিল করলে তার চূড়ান্ত ফলাফল পেতে কমপক্ষে ২০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এরপর যদি আপিল বিভাগে আপিল করা হয়, তাহলে আরও ৮.০৪৩ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এর তাৎপর্য হলো, জেলা জজ আদালতে যদি একটি দেওয়ানি মামলা রুজু করা হয়, তবে জেলা আদালতে তা প্রায় ৫ বছর এবং সুপ্রিম কোর্টে এবং হাইকোর্ট বিভাগে আপিল নিষ্পত্তি করতে আরও ২৮ বছর সময় লাগবে। অর্থাৎ চূড়ান্ত বিচার পেতে প্রায় ৩৩ বছর সময় লাগবে। এ ধরনের শ্লথ নিষ্পত্তির হার শুধু মানুষের অধিকার হরণ করে না, এর ফলে দেশে বিনিয়োগও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বস্তুত বাংলাদেশে বর্তমানে অনিষ্পন্ন কতগুলো মামলা বিচারাধীন, সে সম্পর্কে সুষ্ঠু তথ্য পাওয়া অত্যন্ত শক্ত। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত State of Governance Bangladesh ২০১৪-১৫ প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার মতে, ২৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৯৪টি মামলা জেলা আদালতে এবং ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৫৯টি মামলা সুপ্রিম কোর্টে অনিষ্পন্ন অবস্থায় ছিল।[৬] ২০১৬ সালের ১১ জানুয়ারি প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছেন, ‘দেশের আদালতগুলোতে ৩০ লাখ মামলা বিচারাধীন, এর মধ্যে ৩ লাখ উচ্চ আদালতে।’ এসব বিবরণ সত্য হলে গত এক বছরে বাংলাদেশে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার বেড়েছে।

এই ধরনের মামলার জট শুধু যে বাংলাদেশেই দেখা যাচ্ছে তা নয়, ভারতে প্রায় ৩ কোটি মামলা বিচারাধীন। ২০০০ সালে অবিনাশ দীক্ষিত হিসাব করেছিলেন যে সারা ভারতে প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ মামলা বিচারাধীন এবং যে হারে বর্তমানে মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে, সে হারে এসব মামলা নিষ্পত্তি করতে ৩২৪ বছর লাগবে।[৭] এই পরিপ্রেক্ষিতে আশঙ্কা করা হচ্ছে বাংলাদেশে অনিষ্পন্ন মামলা নিষ্পত্তি করতে কয়েক শ বছর সময় লাগবে।

বাংলাদেশে মামলাজটের সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের প্রশাসন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা মূলত পেশকার বা Bench Clerk-এর ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে পেশকাররা হাকিমদের নথি রক্ষণাবেক্ষণে, মামলার তারিখ নির্ধারণে, আদালতের হুকুম জারিকরণে এবং বিভিন্ন রিটার্ন প্রেরণে সহায়তা করেন। বাংলাদেশে এই পদ ব্রিটিশ শাসনামলে সৃষ্টি করা হয়। শুরু থেকেই তাঁরা ঘুষখোর হিসেবে দুর্নাম কামাই করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস এবং সংবাদপত্রে তাঁদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ের মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত বইটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বঙ্কিম নিজে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং তিনি মুচিরাম গুড়ের যে চরিত্র. চিত্রায়ণ করেছেন, তা অত্যন্ত বাস্তব। যখন মুচিরামকে আদালতে সহায়ক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়, তিনি শপথ নিয়েছিলেন যে তিনি ঘুষ খাবেন না। কিন্তু চাকরিতে যোগ দিয়েই তিনি ঘুষ খাওয়া শুরু করেন। প্রথমে আপসে যা পাওয়া যেত, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিছুদিন পর মক্কেলদের ফাঁদে ফেলে কীভাবে অতিরিক্ত ঘুষ আদায় করা যায়, সেটা তিনি শিখে যান এবং তা রপ্ত করা শুরু করেন। ঘুষ না পেলে হাকিমের হুকুম সত্ত্বেও তিনি ওয়ারেন্ট কিংবা সমন জারি করতেন না। যেহেতু ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটরা বাংলা জানতেন না, সে জন্য তাঁকে সাক্ষীদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে সহায়তা করতে হতো। ঘুষ দিলে তিনি সাক্ষীদের বক্তব্য পরিবর্তন করে দিতেন। পেশকার পদে তাঁর উপরি পাওয়া এত বেশি ছিল যে তিনি পদোন্নতি চাইতেন না। তবু যখন তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেট পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়, তখন তিনি চাকরি ছেড়ে দেবেন বলে চিন্তা করেন। কিন্তু তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে ভয় দেখান, চাকরি ছেড়ে দিলে তাঁর অনুপার্জিত অর্থের দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত হতে পারে। তাই তিনি চাকরিতে থেকে যান। বঙ্কিম লিখেছেন যে মুচিরাম কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন না, তাঁর সহকর্মীরাও একই রকম দুর্নীতিবাজ ছিলেন। এক শত বছর আগে পেশকারদের সম্বন্ধে বঙ্কিম যা লিখেছেন, তা আজও প্রযোজ্য। সুপ্রিম কোর্টে পেশকারদের এ ধরনের তৎপরতা এখনো লক্ষণীয়। ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল প্রধান বিচারপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে যে বক্তব্য দেন, সেখানে তিনি সহায়ক কর্মকর্তাদের দুর্নীতি সম্পর্কে বিচারপতিদের সতর্ক করে দেন। (দৈনিক আমাদের সময়, ২০১০) তবে তাঁরা শুধু নিজেরাই ঘুষ খান না, তাঁরা দুর্নীতিবাজ জজ ও দুর্নীতিবাজ আইনজ্ঞদের মধ্যে যোগাযোগও ঘটিয়ে দেন।` (পিপিআরসি ২০০৭) জ্যেষ্ঠ সহায়ক কর্মকর্তারা অনেক সময় অনভিজ্ঞ ও কনিষ্ঠ জজদের চেয়েও আইনকানুন ভালো বোঝেন। এর ফলে তাঁরা জজ এবং মক্কেলদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে দেন। তাঁদের কাজ সুষ্ঠুভাবে তদারক করা হয় না।

৮.৩ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার জন্য অত্যাবশ্যক। প্রথমত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মানবাধিকার রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। যদি বিচারব্যবস্থা সরকারের আজ্ঞাবাহী হয়, তাহলে নির্বাহী বিভাগ মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে দ্বিধাবোধ করবে না। নির্বাহী বিভাগের স্বেচ্ছাচারের প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করে মানুষের অধিকার। দ্বিতীয়ত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন এ জন্য যে যাঁরা বিচার করবেন, তাঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে। কেউ যদি তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে বিচারব্যবস্থা সুষ্ঠু হবে না। তাই একদিকে বিচারকদের কার্যকলাপে কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না, অন্যদিকে এ ধরনের স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বিচারক নিয়োগ করতে হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংবিধানে বিচার বিভাগকে অনেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নির্বাহী বিভাগ এ ধরনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করে। ২০১৬ সালের ২২ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা দাবি করেন যে নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের কাছ থেকে সব ক্ষমতা নিয়ে যেতে চাইছে। প্রধান বিচারপতির এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের সংবিধান নির্বাহী বিভাগ আইনসভা ও বিচার বিভাগের স্বতন্ত্র ক্ষমতার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, কোনো বিভাগই অন্য বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং প্রতিটি বিভাগই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। বাস্তবে এই ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক প্রতিবন্ধকতা থেকে যায়। ব্রিটিশ শাসনামলে অধস্তন ফৌজদারি আদালতকে বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণে না দিয়ে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে যে যত শিগগির সম্ভব অধস্তন ফৌজদারি আদালতসমূহ বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হবে। কিন্তু কোনো সরকারই সংবিধানের এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেনি। ফলে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০০০ সালে সুপ্রিম কোর্ট ‘মাজদার হোসেন ও অন্যান্য বনাম সচিব অর্থ মন্ত্রণালয়’ মামলায় সরকারকে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধস্তন ফৌজদারি বিচারব্যবস্থাকে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণে দেওয়ার জন্য আদেশ দেন। এরপরও সরকার গড়িমসি করে এবং ২০০৭ সালে এই রায় বাস্তবায়ন করে। এর ফলে সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে বিচার বিভাগের ক্ষমতা স্বীকার করে নেয় :

১. সব অধস্তন ফৌজদারি আদালত বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হয়।

২. বিচার বিভাগের সব নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিয়োজিত কমিটির কাছে ন্যস্ত করা হয়। তাঁদের শৃঙ্খলা ও পদোন্নতির দায়িত্ব আদালতকে দেওয়া হয়।

৩. বিচারপতিদের আলাদা বেতন কাঠামো প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিচারপতিদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কমিটি নিয়োগ করা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে এর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। কিন্তু সরকার এখনো অধস্তন বিচারপতিদের পদায়ন ও বদলির ক্ষমতা পুরোপুরি সুপ্রিম কোর্টকে ছেড়ে দেয়নি। দ্বিতীয়ত, সরকার সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিয়োজিত বেতন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিচারকদের বেতন নির্ধারণ করতে রাজি হয়নি। তবে বিচারকদের জন্য বিচার ভাতা প্রবর্তন করে এবং এ বিষয়ে সরকার এবং সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে আপসে একটি আপাত গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে দুটি ক্ষেত্রে এখনো সরকারের কর্তৃত্ব রয়েছে। প্রথমত, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়ে তিনি প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন। প্রধানমন্ত্রী যেহেতু একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান, সেহেতু সম্প্রতি বিচারপতি নিয়োগের রাজনৈতিকীকরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে গবেষক নিজাম আহমদের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

In short, the two main parties, which have exercised state power since 1991, have politicised every segment of the society in their bid to rise to and survive in power. Rarely can one find an institution where party politics is not evident. The judiciary, which remained outside the influence of party politics for a long time, has apparently become a cockpit for bitter partisan struggle, especially since the beginning of a new democratic era in 1991. [১০]

দ্বিতীয়ত, সরকারের হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি সংবিধান সংশোধন করে সে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মূল সংবিধানে বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা জাতীয় পরিষদকে দেওয়া হয়। তবে পরে সংশোধন করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বিচারপতিদের অপসারণ করতে হলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে প্রেরিত অভিযোগ তদন্ত করে যদি কাউন্সিল সুপারিশ করে, বিচারপতি গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী অথবা শারীরিক বা মানসিক কারণে তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য, তবে রাষ্ট্রপতি তাঁকে অপসারণ করতে পারবেন। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্ৰধান বিচারপতি ও প্রবীণতম দুজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত হবে। কাজেই সংসদকে বিচারপতি অপসারণের কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই বিধান সংশোধন করেছে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল তুলে দেওয়া হয়েছে এবং অসদাচরণের জন্য বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদকে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। জাতীয় সংসদে অভিসংশনের হুমকি দেওয়া হলে সেটা অবশ্যই বিচারপতিদের প্রভাবিত করবে। সুতরাং পদায়ন ও অভিসংশনের নিয়মাবলি পরিবর্তিত না হলে বাংলাদেশে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ হাইকোর্ট অভিসংশন-সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনীকে বেআইনি ঘোষণা করেছেন এবং বর্তমানে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন।

কেউ কেউ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় বিলম্বের জন্য বিচারকদের স্বল্পতাকে দায়ী করে থাকেন। তবে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির পরও অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। প্রকৃতপক্ষে যদি মামলার নিষ্পত্তির হার বিবেচনা করা হয়, তাহলে বিচারকের সংখ্যা প্রধান নিয়ামক বলে মনে হয় না। সারণি-৮.২-এ দেখা যাচ্ছে, ২০০৪ সালে প্রায় ২৭ শতাংশ দেওয়ানি মামলা অধস্তন আদালত নিষ্পত্তি করে। অথচ বিচারকের সংখ্যা না কমা সত্ত্বেও ২০১১ সালে মামলা নিষ্পন্নের হার ছিল ৬ শতাংশ ও ২০১২ সালে ৬.০২ শতাংশ। এসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে শুধু বিচারকদের সংখ্যা বাড়ালে সমস্যার সমাধান হবে না, বিচারকদের উৎপাদনশীলতাও বাড়াতে হবে।

৮.৪ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার মৌল কাঠামো

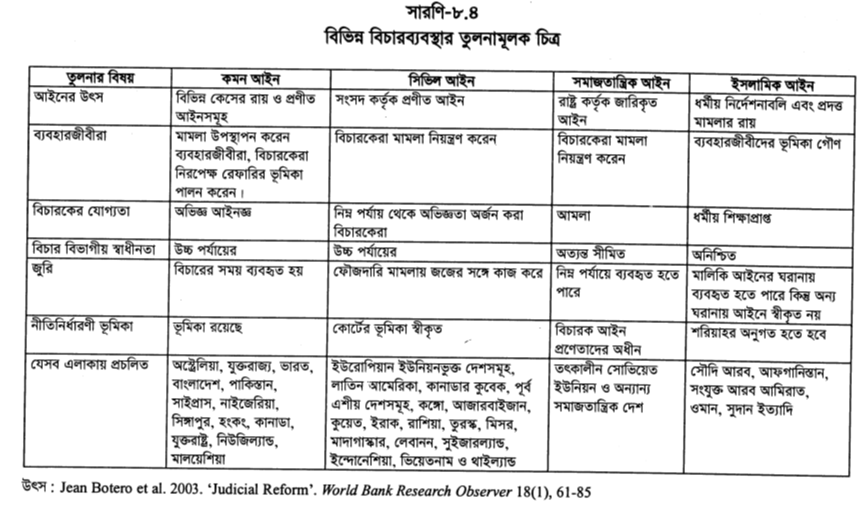

এ দেশের বর্তমান বিচারব্যবস্থা ব্রিটিশরা প্রবর্তন করে। তারা তাদের দেশে প্রচলিত কমন ল (বা নজিরের ভিত্তিতে অলিখিত আইনের আদলে) এর ভিত্তিতে এই দেশের বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ ব্যবস্থা ব্রিটিশপূর্ব ভারতে প্রচলিত বিচারব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। পৃথিবীতে ব্রিটিশ কমন ল ছাড়াও বিচারব্যবস্থা রয়েছে। যথা সিভিল ল, সমাজতান্ত্রিক আইন ও ইসলামিক আইন। এই বিচারব্যবস্থাগুলোর একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি-৮.৪-এ দেখা যাবে।

সারণি-৮.৪-এর বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে ব্রিটিশরা ভারতে বিচারের ধারণায় দুটি বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। প্রথমত, ভারতে বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল বাদী ও বিবাদীর মধ্যে আপসের পরিবেশ সৃষ্টি করা। ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থায় আপসের কোনো স্থান নেই। বিচারব্যবস্থায় চলে হার-জিতের লড়াই। এর ফলে যে মামলায় জেতে, সেই লাভবান হয়। আর যে মামলায় হারে, সে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। ভারতের চিরাচরিত বিচারব্যবস্থায় সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ ছিল না। বরং বিশ্বাস করা হতো যে সিদ্ধান্ত না হলে দুপক্ষ ক্লান্ত হয়ে আপস করবে। কৌটিল্য বিচারকদের নিম্নলিখিত পরামর্শ দেন :

If there is a conflict in the evidence given by different witnesses, the judges shall take into account the number of witnesses, their reliability and the opinion of the court on their disinterestedness. If no decision. could be reached on these grounds, the judgement shall be halfway between the two claims. If even this is not possible, both parties shall lose their suits and the king shall take over the disputed property.[১১]

কিন্তু ব্রিটিশসৃষ্ট আদালতে বিচারকের সন্দেহের ক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধ্যে সমান ভাগ করে আপস করার কোনো সুযোগ ছিল না। ব্রিটিশ আদালতের নিয়ম হলো, মামলায় এক পক্ষের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই নতুন বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি ব্রিটিশরা এ দেশে নতুন ভূমিব্যবস্থাও গড়ে তোলে। এই নতুন ভূমিব্যবস্থায় জাল দলিল দিয়ে অনেকে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশসৃষ্ট আদালতে আইনজীবীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিলাতের কমন ল ব্যবস্থাতে আদালতে মামলা নিয়ন্ত্রণ করেন আইনজীবীরা, বিচারকেরা নন। আইনজীবীরা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেন, বিচারকেরা সেসব বিষয়ের ওপর রায় দেন। মামলায় কোন কোন বিষয়ের ওপর রায় হবে, সেটা বিচারকেরা নির্ধারণ করেন না। সেটা আইনজীবীরা নির্ধারণ করেন। অথচ সিভিল ল ব্যবস্থায় আদালত পরিচালনা করেন বিচারকেরা। কোন মামলায় কোন কোন বিষয় সিদ্ধান্ত হবে, সেটা নির্ধারণ করেন মূলত বিচারকেরা, আইনজীবীরা নন।

এ প্রসঙ্গে ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে কমন ল ও সিভিল ল বিচারব্যবস্থার একটি তফাত স্মরণ করা যেতে পারে। সিভিল ল ব্যবস্থায় ইনকুইজিটোরিয়াল (Inquisitorial) বা অনুসন্ধানমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থাতে আদালতের কাজ হলো সত্য বের করা। তাই আদালত বাদী, বিবাদী ও সাক্ষীদের জেরা করতে পারেন। এখানে অভিযুক্তকে প্রমাণ করতে বলা হয় যে সে নির্দোষ। পক্ষান্তরে কমন ল ব্যবস্থাকে বলা হয় অ্যাডভারসারিয়াল (Adversarial) বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাতে বিচারক রেফারি মাত্র। বাদী ও বিবাদীর আইনজীবীরা মামলার বিচার্য বিষয় তুলে ধরেন। বিচারকের কাজ আইন ও আদালতে পেশকৃত তথ্যের আলোকে রায় দেওয়া। এখানে প্রমাণের মানদণ্ড কঠোর। আসামিকে নির্দোষ গণ্য করে বিচার শুরু হয়। এখানে বাদীকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হয় যে আসামি দোষী। কমন ল ব্যবস্থাতে তাই আসামিকে দোষী প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন।

উপরন্তু বিলাতে কমন ল ব্যবস্থায় সাধারণ মামলা ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার মধ্যে তফাত করা হয়। সাধারণ ফৌজদারি মামলায় কোনো আইনজীবী আদালতে মামলা পরিচালনা করেন না। বাদী ও আসামি উভয় পক্ষ আদালতে যান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের দোষ নিজেরা স্বীকার করে নেন অথবা এ সম্পর্কে তার নিজের বক্তব্য পেশ করেন। তেমনি দেওয়ানি ছোটখাটো মামলায় দুই পক্ষ আদালতে উপস্থিত হয়ে নিজেরাই তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। কোনো আইনজীবী এসব মামলায় উপস্থিত হন না। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে যে ফৌজদারি মামলায় বেশির ভাগ অপরাধী নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেন এবং দেওয়ানি মামলার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিচারের আগেই মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যায়।[১২] এসব মামলায় তাই আইনজীবীদের কোনো ভূমিকা নেই। আইনজীবীরা শুধু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় অংশগ্রহণ করেন। বোটেরো ও তাঁর সহকর্মীরা বিলাতের আদালতের দক্ষতা এবং মামলারত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টির একটি বড় কারণ হিসেবে আইনজ্ঞদের কম হস্তক্ষেপকে চিহ্নিত করেছেন।[১৩]

ভারতে সব মামলাতেই আইনজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। এর কারণ হলো, বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ আদালতে বিচারকেরা ছিলেন ইংরেজ এবং আইন প্রণীত হতো ইংরেজি ভাষায়। দেশের বেশির ভাগ লোক ছিলেন অশিক্ষিত। ইংরেজি ভাষায় রচিত আইন দিয়ে ইংরেজ বিচারকদের বোঝানোর ক্ষমতা বেশির ভাগ মামলারত বাদী-বিবাদীর ছিল না। কাজেই তাঁরা সব ক্ষেত্রেই উকিল নিয়োগ করতেন এবং আদালতও উকিলদের অংশগ্রহণ মেনে নেন। এর ফলে সব মামলাতেই আইনজ্ঞরা জড়িয়ে পড়েন।

অন্যদিকে ব্রিটিশ আমলে দেশে শিক্ষিত লোকের চাকরির অভাব ছিল, কাজেই যে পরিমাণে আইনজ্ঞের দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি লোক আইন পেশায় যোগ দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশে বিবেকহীন সম্পত্তিলোভী ও আইনজ্ঞদের মধ্যে আঁতাত গড়ে ওঠে। দেশে বিচারব্যবস্থায় দুঃসাহসিক ব্যক্তিদের ফাটকাবাজির সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাঁরা আইনজীবীদের পরামর্শমতো জাল দলিল এবং ভুয়া সাক্ষী ব্যবহার করে নিষ্পাপ লোকের সম্পত্তি দখল করেন। ভুয়া সাক্ষীর জন্য দেশে সর্বত্র টাউটদের উপদ্রব দেখা দেয়। এর ফলে আইনের ফাটকাবাজি অনেকের নেশায় পরিণত হয়। এ ধরনের লোকেরা ভালো আইনজ্ঞ ভাড়া করে মামলা জেতার খেলায় মাতে। ভালো আইনজ্ঞরা জুয়া খেলার ঘোড়ায় পরিণত হয়। যেসব আইনজীবী মামলায় জিততে পারেন, তাঁরা জুয়া খেলায় ঘোড়ার মতো আইনের ফাটকাবাজদের প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। নৃতত্ত্ববিদ বার্নার্ড কোন (Bernard Cohn) ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের কমন ল ব্যবস্থা প্রবর্তনের ধ্বংসাত্মক দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন :

It is evident that courts did not settle disputes but were used either as a form of gambling on the part of legal speculators who were landlords or merchants and who turned to courts to wrest property from rightful owners, or as a threat in a dispute.[১৪]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক পার্সিবাল স্পিয়ার এ পরিস্থিতির বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, ব্রিটিশ প্রবর্তিত আদালতগুলো বিত্তবান ভারতীয় কৃষকদের জন্য এক ধরনের জুয়ায় পরিণত হয়।[১৫]

ভারতের বিচারব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো, একধরনের বিবেকহীন আইনজীবীর উত্থান। তাঁরা জাল দলিল ও ভুয়া সাক্ষীদের ওপর ভিত্তি করে বিপুল সম্পত্তি নিরীহ মালিকদের হাত থেকে আদালতের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারী আইনি ফাটকাবাজদের কাছে স্থানান্তরে সহায়তা করেন। এর ফলে আদালত ব্যবস্থায় ব্যাপক জাল-জালিয়াতি ছড়িয়ে পড়ে। এর সঙ্গে তাঁরা ফাটকাবাজদের মামলা এবং পাল্টা মামলা রুজু করতে উৎসাহিত করেন। এর ফলে মামলার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। উপরন্তু তাঁদের আয় বাড়ানোর জন্য আইনজীবীরা ঘন ঘন মামলার তারিখ পরিবর্তন করতে থাকেন। এর ফলে আদালতগুলোতে মামলার জট বাড়তে থাকে। যত দিন পর্যন্ত আদালতে ব্রিটিশ বিচারকদের প্রাধান্য ছিল, তত দিন তাঁরা আইনজীবীদের ভূমিকা খর্ব করতে চেষ্টা করেন। Legal Practitioners Act., 1872-এ আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিচারকদের হাতে ছিল। ব্রিটিশ শাসনের অবসানে এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বার কাউন্সিল আইনের মাধ্যমে জজদের বদলে আইনজীবীদের নিজেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিচারব্যবস্থায় আইনজ্ঞদের অপ্রতিরোধ্য আধিপত্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে আদালতে মামলার জট বাড়তে থাকে।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে কমন ল-ভিত্তিক বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু এই পরিবর্তন অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন। দেশের বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে কমন লর ভিত্তিতে। এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করলে অতীতের সঙ্গে বিচারব্যবস্থার যোগসূত্র ক্ষুণ্ণ হবে। অথচ যদি পরিবর্তন না করা হয়, তাহলে বিচারব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে :

• Alternate Dispute Resolution বা মামলা নিষ্পত্তির বিকল্প পদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় আদালতের বাইরে আইনজ্ঞ ছাড়া সাধারণ মানুষের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার আইনে কনসিলিয়েশন কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এ ধরনের আদালত সাফল্য লাভ করতে পারেনি। স্থানীয় সরকার স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে বেশির ভাগ অপরাধ তাঁরাই করে থাকেন। এর ফলে অনেক মানুষই মনে করেন যে স্থানীয় পর্যায়ে তাঁদের বিপক্ষে রায় পাওয়া সম্ভব নয়। তবে সম্প্রতি বাংলাদেশে কোথাও কোথাও বিকল্প পদ্ধতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এখানে মাদারীপুর লিগ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সাফল্যের কথা বলা হয়ে থাকে। প্রায় ৯৫টি ইউনিয়নে এই সংস্থা দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে সাফল্য অর্জন করেছে। তবু ওই এলাকাতেও অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় অভিজাততন্ত্রের প্রভাব দেখা যায়। যেখানে স্থানীয় তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছে, সেখানেই এ ধরনের আদালত সাফল্য অর্জন করতে পারে। তাই যেসব স্থানে এনজিও শক্তিশালী, সেসব স্থানে এ ধরনের বিচারব্যবস্থা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়।[১৬]

• ফৌজদারি মামলায় Inquisitorial ব্যবস্থার প্রবর্তন। বর্তমান ব্যবস্থায় নিয়ম হলো, আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ যে করবে, তাকে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ কোনো যুক্তিসংগত সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করতে হবে। এই মান অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই মানের সাক্ষ্য প্রদান করা সম্ভব হয় না। ইউরোপে প্রচলিত Inquisitorial system-এ আসামিকে প্রমাণ করতে হয়, সে নির্দোষ। এ ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে অনেক মামলা নিষ্পত্তি সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, কমন ল ব্যবস্থায় আদালত কোন কোন বিষয়ে বিবেচনা করবেন, তা নির্ধারণ করেন আইনজ্ঞরা, আদালত নন। এই ক্ষমতা বিচারকদের দিলে মামলা নিষ্পত্তি সহজ হবে। তৃতীয়ত, বিচারকদের আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও দিতে হবে। বাংলাদেশে দেখা যায়, অনেক সময় কোনো বিচারক যখন আইনজ্ঞদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন, তখন আইনজীবীরা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন ও তাঁর আদালত বয়কট করেন। এভাবে আইনজীবীরা আদালতকে প্রভাবিত করেন। আইনজীবীদের আদালত বয়কটকে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

• আইনজীবীদের ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিচারকেরা যেন ঐচ্ছিক ক্ষমতা অপব্যবহার করতে না পারেন, সে ব্যবস্থাও করতে হবে।

• বর্তমানে দেওয়ানি আদালতে আপিল, রিভিউ, রিভিশনসহ বিভিন্ন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের যেসব বিধান সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোর পুনর্বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তা অতিরিক্ত এবং তা হ্রাস করা প্রয়োজন।

৮.৫ পুলিশি ব্যবস্থার পুনর্গঠন

পুলিশি ব্যবস্থা ন্যায়বিচারের জন্য অপরিহার্য, অথচ এই উপমহাদেশে ব্রিটিশরা আসার অনেক আগে থেকে পুলিশ কর্মকর্তারা অযোগ্য এবং দুর্নীতিবাজ ছিলেন। এ দেশে দারোগাদের দুর্নীতি ছিল কিংবদন্তিখ্যাত। ব্রিটিশরা খরচ বাড়ানোর ভয়ে এ পুলিশি ব্যবস্থাতে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন করেনি। তারা সনাতন পুলিশের ওপর কিছু ব্রিটিশ অফিসার বসিয়ে দেয়। এর ফলে কম খরচে পুলিশ চালানোর উদ্দেশ্য সাধিত হলেও জনগণের মঙ্গল নিশ্চিত করা যায়নি। ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় পুলিশকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে রাখে। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে পুলিশের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু বেশির ভাগ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই ইউরোপীয় বা সমপর্যায়ের ভারতীয়রা হতেন, সেহেতু স্থানীয় পুলিশের তদারকিতে কোনো অসুবিধা হতো না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা মামলার বিচার করতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং মফস্বল অঞ্চলে নিয়মিত সফর করতেন। এর ফলে পুলিশ কোনো বড় ধরনের খারাপ কাজ করলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন।

কিন্তু দেশের আইনজীবীরা এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিলেন। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী নেতারা মনে করতেন, নির্বাহী বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচারের চেয়ে ব্রিটিশ শাসনকে রক্ষা করার ব্যাপারে অধিক উৎসাহী। সুতরাং তাঁদের পক্ষে ন্যায়বিচার সম্ভব নয়। তাই তাঁরা অধস্তন ফৌজদারি আদালতকে নির্বাহী বিভাগের বদলে বিচার বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করার দাবি জানান।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা হয়েছে। এর ফলে লাভবান হয়েছেন আইনজীবীরা এবং পুলিশ। আইনজীবীরা মনে করেন যে বিচার বিভাগ-নিয়ন্ত্রিত বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করা তাঁদের পক্ষে সহজ। কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে আদৌ আলোচনা হয়নি সেটি হলো, বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ার পর পুলিশের ওপর আর কোনো স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ থাকল না। জাতিসংঘের পুলিশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডেভিড এইচ বেইলি পুলিশের ওপর বাইরের নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

External oversight needs to be independent of government control; guaranteed adequate funding and exclusive in its focus on police. Its oversight should cover two aspects of police performance: (1) effectiveness in advancing public safety, and (2) fairness in operational behaviour.

পৃথিবীর অনেকে দেশে স্থানীয় সরকার পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই স্থানীয় পর্যায়ে তাদের বাড়াবাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। তবে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারকে এ ক্ষমতা দিলে সমস্যাও দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন এলাকার প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা। তাঁদের চেলারাই অধিকাংশ অপরাধ করে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে এ ক্ষমতা অপব্যবহৃত হতে পারে। অন্যদিকে পুলিশের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যদি শুধু পুলিশ বিভাগের অভ্যন্তরের কর্মকর্তাদের হাতে দেওয়া হয়, তাহলে জনগণ বিচার না-ও পেতে পারেন। এই ক্ষমতা আদালতের পক্ষেও নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, নির্বাহী বিভাগ এই ক্ষমতা আদালতের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে রাজি হবে না। এই পরিস্থিতিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতো একটি পরিদর্শকের পদ প্রতিটি জেলায় সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই পদটি মানবাধিকার কমিশনের আওতাভুক্ত করা যেতে পারে।

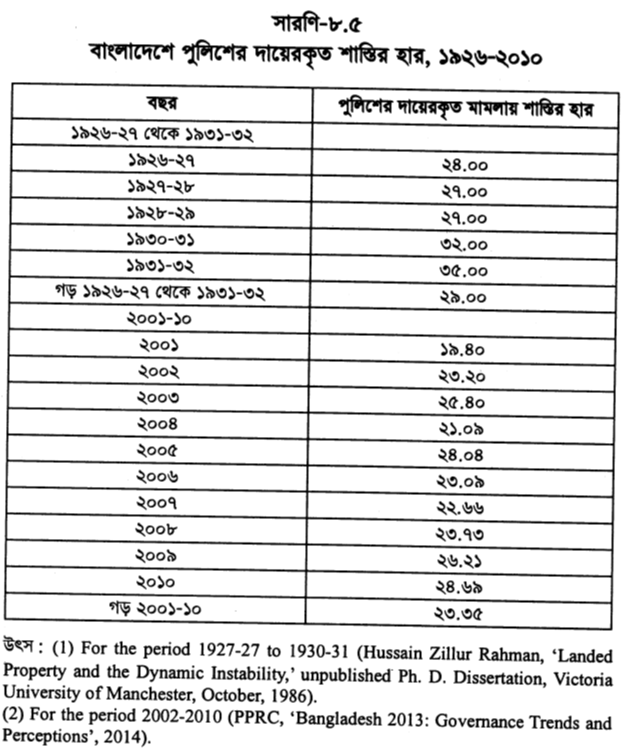

এ ছাড়া পুলিশ বিভাগকে সামগ্রিকভাবে কার্যকর করার জন্য এর পুনর্গঠনের প্রয়োজন রয়েছে। সারণি-৮.৫-এ পুলিশ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তির হার দেখা যাবে।

বিচারব্যবস্থা : মামলা ‘মিথ্যা দিয়ে শুরু করা হয়, আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়’

সারণি-৮.৫

বাংলাদেশে পুলিশের দায়েরকৃত শাস্তির হার, ১৯২৬-২০১০

উপরিউক্ত শাস্তির হার পুলিশের দাখিলকৃত চার্জশিটের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়েছে। পুলিশে মামলা দেওয়া হলেই তার ওপর চার্জশিট হয় না। পুলিশে প্রথম FIR জমা দিতে হয়, এই FIR-এর ওপর তদন্ত করে পুলিশ অনেক মামলাকে মিথ্যা মামলা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতুল সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করে। এরপর যেসব মামলায় যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে, সেসব ক্ষেত্রে চার্জশিট দেয়, সুতরাং চার্জশিটের ওপর দেওয়া ২৩.৩৫ শতাংশ শাস্তির হার মোট দায়েরকৃত মামলার ওপর শাস্তির হার নয়। এই হার এর অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কম হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে পুলিশের কাছে যে নালিশ হয়, তার মাত্র ১২ শতাংশ ক্ষেত্রে শাস্তি হয়। ৮৮ শতাংশ ক্ষেত্রে আসামি ছাড়া পেয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে অপরাধপ্রবণতা দেশে অবশ্যই বাড়ছে এবং দেশ অপরাধের অভয়ারণ্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই পুলিশ বিভাগকে পুনর্গঠনের প্রয়োজন রয়েছে। শুধু পুলিশের সংখ্যা বাড়ালেই হবে না, পুলিশের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। বর্তমানে পুলিশ নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক কর্তব্য সর্বাগ্রে নিয়োজিত হয়। এর ফলে আসামিদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশের ক্রমেই কমে আসছে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ বিভাগকে পুনর্গঠন করতে হবে।

৮.৬ সংস্কার : কী ও কীভাবে?

আদিমকাল থেকে বিশ্বের সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে। কিন্তু কোথাও ন্যায়বিচার সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীর সর্বত্র ঠাট্টা করে বলা হয় যে বিচারব্যবস্থা হলো এমন একটি জাল, যাতে ছোট ছোট পতেঙ্গরা আটকে যায়, আর বড় বড় পতেঙ্গরা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ যারা দুর্বল, তাদেরই শাস্তি হয়; যারা প্রতিপত্তিশীল, তারা ছাড়া পেয়ে যায়। বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থাতেও তাই অনেক ত্রুটি রয়েছে। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিচারব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার একটি তফাত রয়েছে। বাংলাদেশের বাইরের দেশগুলোতে বিচারব্যবস্থায় কোনো কোনো উপাদান শক্তিশালী আবার কোনো কোনো উপাদান দুর্বল। বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থার প্রায় সব উপাদানই অত্যন্ত দুর্বল। এখানে আইনসমূহের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, বিচারপদ্ধতির উপযোগিতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে, বিচারকদের যোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আইনজীবীদের দুর্নীতি প্রায় প্রবাদপ্রতিম পর্যায়ে উন্নীত। বিচার বিভাগের সহায়ক কর্মকর্তারা দুর্নীতির একটি বড় উৎস। এখানে সাক্ষীরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, এখানে অধিকাংশ মামলা অসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে দলিলপত্র অনেক ক্ষেত্রে জাল, এখানে ধনী ব্যক্তিরা আদালতের রায় অর্থ খরচ করে কিনতে পারেন। অথচ অসহায় দরিদ্রদের জন্য বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে। এই ব্যবস্থার সংস্কার অত্যন্ত জটিল এবং এ সংস্কার একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। কাজেই এ সংস্কার অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশে সিভিল সমাজের বিশ্বাস যে স্বাধীন ও যোগ্য বিচারপতি নিয়োগ করলেই এ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। উপযুক্ত বিচারপতিরা নেতৃত্ব দিয়ে বিচার সংস্কার এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই উক্তির পক্ষে কিছু যুক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু এটি সর্বাংশে সত্য নয়। পৃথিবীর কোথাও সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচারপতি নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে আপাতদৃষ্টিতে পক্ষপাতদুষ্ট বিচারপতিরাও বিচারকের আসনে বসে স্বাধীন হয়ে যেতে পারেন। এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি আর্ল ওয়ারেনের (Earl Warrel) অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল রিপাবলিকান দলের সদস্য। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হওয়ার আগে তিনি রক্ষণশীল রিপাবলিকান দলের গভর্নররূপে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে তিন মেয়াদে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন করেন এবং হেরে যান। প্রেসিডেন্ট আইজেন আওয়ার যখন তাঁকে বিচারপতি নিয়োগ করেছিলেন, তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল, তিনি হবেন একজন রক্ষণশীল বিচারপতি। অথচ যে ১৬ বছর (১৯৫৩-৬৯ সাল) ওয়ারেন প্রধান বিচারপতি পদে ছিলেন, সেই ১৬ বছর মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে সবচেয়ে উদার আদালত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ওয়ারেনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে নিযুক্ত বিচারপতিরা তাঁদের আগের ধ্যানধারণায় বন্দী হয়ে না- ও থাকতে পারেন, বিচারপতিদের ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটে। তাই যেটা নিশ্চিত করতে হবে সেটা হলো বিচারপতির যোগ্যতা। কিন্তু বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর মতামত বিচারপতি হওয়ার পূর্ববিশ্বাসে অটল থাকবে, এ ধরনের ধারণা ভুল। তাই বিচারপতি নিয়োগে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া উচিত তাঁদের যোগ্যতার ওপর। বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগে যোগ্যতা সঠিকভাবে যাচাই করা হয় কি না, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। দেখা গেছে যে আইনের ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ আদালতে এক ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি প্রত্যেক বিচারক পদের জন্য তিনজন করে প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে। সরকার এই তিনজন মনোনীত প্রার্থীর মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করে জাতীয় সংসদের আইন মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির কাছে সুপারিশ করবে। স্থায়ী কমিটি মনোনীত প্রার্থীর ওপর শুনানির ব্যবস্থা করবে। এই শুনানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, যদি বিরোধী দল এই শুনানিতে অংশগ্রহণ করে, তাহলে মনোনীত প্রার্থীর অযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নসমূহ শুনানিতে প্রকাশিত হবে। এর ফলে সরকার মনোনয়নের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

২. বর্তমানে হাইকোর্টে দুই ধরনের ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় : ১. বিচার বিভাগে কর্মরত জ্যেষ্ঠতম জেলা জজ এবং ২. সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আইনজীবীদের মধ্য থেকে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে কোনো বিধিনিষেধ নেই। এর ফলে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক অযোগ্য প্রার্থীও বিচারক নিযুক্ত হতে পারেন। নিম্নতম পর্যায়ে যাঁরা বিচারক হিসেবে যোগ দেন, শুধু তাঁদের মধ্য থেকেই সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ করলে বিচারকদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অনেক সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। যাঁরা আইনজীবী, তাঁদের মধ্যে অনেক ধরনের আইনের বিশেষজ্ঞ থাকেন। এ ধরনের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করলে আদালত শক্তিশালী হতে পারে। উপরন্তু যাঁরা মেধাবী আইনজীবী, তাঁরা নিম্নতম পর্যায়ে বিচারক পদে নিয়োগ পেতে আগ্রহী হন না। ব্রিটিশ আমলে আইনজীবী ও নিম্নতম পর্যায়ে যোগদানকারী বিচারক ছাড়াও আরেকটি উৎস থেকে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ করা হতো। ব্রিটিশ আমলে অতিরিক্ত জেলা জজ পর্যায়ে আইনজীবীদের মধ্য থেকে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হতো। তাঁরা দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে অনেকেই হাইকোর্টে নিয়োগ লাভ করতেন। যেহেতু উচ্চতর পদে দ্রুত পদোন্নতির সুবিধাসহ নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল, সে জন্য উচ্চতর ডিগ্রিধারী মেধাবী আইনজীবীরা এ পদে যোগ দিতেন। এ ধরনের নিয়োগপদ্ধতি প্রবর্তন করলে সুপ্রিম কোর্টে আইনজ্ঞ নিয়োগের পরিমাণ কমানো যেতে পারে।

শুধু বিচারপতি নিয়োগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করাই যথেষ্ট নয়, বিচারকদের অভিসংশনের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ করতে হবে। বর্তমানে সংসদের হাতে বিচারপতিদের অভিসংশনের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা প্রত্যাহার করে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান করা যেতে পারে। সম্প্রতি আরেকটি সমাধান আদালত থেকে তুলে ধরা হচ্ছে। এই সমাধানটি হলো, বিচারপতির পদ বাড়াতে হবে। প্রয়োজন থাকলে অবশ্যই বিচারপতির পদ বাড়াতে হবে। তবে তার আগে বর্তমানে বিচার বিভাগের যে সম্প্রসারণ ঘটেছে, তার কী ফলাফল হয়েছে, সেটা বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করার জন্য সাড়ে ৭০০ নতুন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে এবং হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এরপরও মামলা নিষ্পত্তির হার মোটেও বাড়েনি, অনেক ক্ষেত্রে কমে গেছে। সুতরাং বিচারকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কাজের মূল্যায়ন করা হয় না। অনুমান করা হয় যে তাঁরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিযুক্ত এবং তাঁরা নিজেরাই নিজেদের কাজের তদারক করেন। পক্ষান্তরে তাঁদের মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা হলে তাঁদের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হতে পারে। এ অবস্থায় উচ্চ আদালতে বিচারকদের মূল্যায়ন না করা হলেও সুপ্রিম কোর্ট থেকে প্রতিবছর বিচার বিভাগের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা উচিত, যাতে কোন বিচারকের আদালতে কতগুলো মামলা আছে, কতগুলো মামলা কত বছর ধরে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে, কতগুলো মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে, কতগুলো মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু রায় লেখা হয়নি ইত্যাদি তথ্য থাকবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ ও সাধারণ মানুষ বিচারকদের কাজের মূল্যায়ন করতে পারবে। উপরন্তু নিম্ন পর্যায়ের বিচারকদের কাজের মূল্যায়নের জন্য একটি পদ্ধতি চালু করতে হবে।

২. নিম্ন আদালতের দুর্নীতি সম্পর্কে অনেক অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে চালু রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করতেন। এর ফলে ম্যাজিস্ট্রেটরা সজাগ থাকতেন। উচ্চ পর্যায়ের বিচারকেরা নিজেদের আদালত নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে তাঁদের পক্ষে নিম্ন আদালত নিয়মিত পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। এ জন্য জেলা পর্যায়ে এবং সুপ্রিম কোর্ট পর্যায়ে উপযুক্তসংখ্যক পরিদর্শনকারী বিচারকের পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং যথোপযুক্ত পরিদর্শন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. আদালতে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার একটি বড় উৎস হলো বর্তমানে প্রচলিত পেশকার-ব্যবস্থা। পেশকার-ব্যবস্থার সংস্কার করার জন্য আদালতে কম্পিউটারায়িত ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং পেশকার পদে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে হবে।

আইনজীবীরা বিচারব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশের বাইরে অন্যান্য দেশে আইনজ্ঞরা ন্যায়বিচারের স্বার্থে সংস্কার সমর্থন করেন। বাংলাদেশে আইনজ্ঞরা ন্যায়বিচারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। বিচারব্যবস্থায় তাঁরাই (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) দুর্নীতির প্রধান উৎস। তাঁরা মিথ্যা মামলা করতে উৎসাহ দেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করে ন্যায়বিচারের পথ রুদ্ধ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের জাল-জালিয়াতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ প্রসঙ্গে একটি গবেষণা প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে :

Defense lawyears often engage in unethical practices to obtain bail for their clients. These involve bribing the judge directly or through members of his support staff like his peshkar, supplying fake documents to the courts, or by bringing to bear other forms of pressure on the presiding judge and There have been allegations of the prosecutors putting up a weak defense opposing bail in exchange of obtaining financial favours from the accused. (PPRC, 2007)[১৮]

অথচ কমন ল আইনের আদলে বাংলাদেশে যে আইনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে আইনজীবীরাই বিচারকাজের পরিচালক। এই অবস্থায় নিম্নলিখিত সংস্কারসমূহ বিবেচনা করতে হবে :

১. বাংলাদেশে বর্তমানে আদালতের ক্ষমতা আইনজীবীদের চেয়ে কম। বাংলাদেশে সিভিল ল ব্যবস্থার অনুকরণে ইকুইজোটারিয়াল ব্যবস্থা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চালু করা যেতে পারে। উপরন্তু সাক্ষ্য আইনের পরিবর্তনেরও প্রয়োজন রয়েছে।

২. বর্তমানে দুর্নীতিবাজ আইনজীবীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আইনজীবীদের নির্বাচিত বার কাউন্সিলের ওপর। যেহেতু বার কাউন্সিল আইনজীবীদের দ্বারাই নির্বাচিত হয়, সেহেতু তারা দোষী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে সব সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয় না। এই ক্ষেত্রে বার কাউন্সিল ছাড়াও বিচারকদের কিছু ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে।

৩. দুর্নীতিবাজ আইনজীবীরা আদালতকে চাপে রাখার চেষ্টা করেন। আদালত তাঁদের বক্তব্য না শুনলে আদালত বয়কট করেন এবং গণমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে আদালতকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। আইনজীবীদের আদালত বর্জনকে বেআইনি ঘোষণা করা যেতে পারে। এবং আইনজীবীদের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৪. আইনজীবীরা মুলতবি আদেশ, নিষেধাজ্ঞাসহ বিভিন্ন ধরনের আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি ঠেকিয়ে রাখেন। এসব অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কার : ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করে পুলিশি ব্যবস্থার কার্যকারিতা ওপর। পৃথিবীর সব দেশেই পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করায় সমস্যা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে Bayley যথার্থই লিখেছেন :

Police must be accountable to people outside their organisations who are specifically designated and empowered to regulate police activity.[১৯]

ব্রিটিশ শাসকেরা পুলিশের ওপর তদারকের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর সহকর্মীরা বিচারব্যবস্থা ছাড়াও খাজনা আদায়ের জন্য, স্থানীয় সরকারের তত্ত্বাবধানের জন্য এবং অন্যান্য সরকারি কাজে গ্রামাঞ্চল সফর করতেন। তাঁদের পক্ষে পুলিশের প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই করার সুযোগ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। জেলা জজ মূলত আদালতে বিচার করেন। তিনি জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করলে তাঁর বিচারকাজ বিঘ্নিত হতে পারে। কাজেই জেলা জজদের পক্ষে এই তদারক করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে পুলিশের বাইরের তদারক ব্যবস্থা এখন মোটেও নেই, পুলিশই তদারক করে, বাইরের কোনো সংস্থা নয়। এ অবস্থায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হওয়া যুক্তিসংগত :

১. পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাইরের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা থাকা উচিত এ কাজ জেলা জজদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এ কাজের দায়িত্ব মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। মানবাধিকার কমিশন প্রতিটি জেলায় একজন উপযুক্ত পরিদর্শক নিয়োগ করতে পারে, যিনি পুলিশের কাজে স্থানীয়ভাবে তদারক করতে পারেন।

২. নিম্নস্তরে নির্বাহী ব্যবস্থা থেকে বিচারব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র করার ফলে নতুন করে পুলিশ কোড (Code) ও জেল কোড প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থায় গরিবদের প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমিত। পক্ষান্তরে যাদের বিত্ত আছে, তারা বিচারব্যবস্থাকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। দরিদ্র মানুষের বিচারব্যবস্থার অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে নিম্নরূপ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা বা Alternative Dispute Resolution । বাংলাদেশে কোনো কোনো অঞ্চলে গ্রামের সালিস আদালত আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। যেসব স্থানে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্রদের সংগঠন রয়েছে, সেসব স্থানে দরিদ্ররা সুফল পাচ্ছে। কাজেই শুধু বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা চালু করলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে গরিবদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. বর্তমানে স্থানীয় সরকারের আওতায় যেসব সালিস আদালত বা Conciliation Court প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেগুলোকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিতে হবে।

পাদটীকা

১. শেখ মুজিবুর রহমান। ২০১৪। অসমাপ্ত আত্মজীবনী। ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। পৃষ্ঠা ১৯০।

২. World Bank. 2005. World Development Indicators 2005. Washington D.C.

৩. World Bank. 2009. World Development Indicators 2009. Washington D.C.

৪. Transparency International, Bangladesh (TIB). 2007. Corruption Database. Dhaka.

৫. World Bank. 2001. Appraisal Document of Legal and Judicial Capacity Building Project (Mimeo). Washington D.C.

৬. BRAC Institute of Governance and Development, 2015. The State of Governance Bangladesh 2015. Dhaka.

৭. Avinash K. Dixit. 2004. Lawlessness and Economics. Princeton: Princeton University Press.

৮. বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (পুনর্মুদ্রণ) ১৯৯১। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। বঙ্কিম রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পাদনা : সুবোধ চক্রবর্তী। কলকাতা : কামিনী প্রকাশনালয়।

৯. PPRC (Power and Participation Research Center). 2007. Unbundling Governance. Dhaka, 69-73.

১০. Nizam Ahmed. 2014. Forty Years of Public Administration and Governance in Bangladesh. Dhaka: University Press Ltd.

১১. Kautilya. 1992. Arthasasatra. Translated by L.N. Rangarajan. New Delhi: Penguin Books India.

১২. Encyclopedia Britannica. 1980. Common Law’ in Macropedia 15th edition. Chicago and London.

১৩. Juan Carlos Botero, Rafael La Porta and Florence Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer and Alexander Voloks. 2003. ‘Judicial Reform’ World Bank Research Observer. 18 ( 1 ), 61-85.

১৪. Bernard S. Cohn. 1987. Anthropologists Among Historians and Other Essays. Delhi: Oxford University Press.

১৫. Spear, Perceival. 1987. Twilight of the Mughals. Cambridge: Cambridge University Press.

১৬. Mirza Hasan and Tariq Omar Ali. 2006. ‘Emergence and Consolidatiob of Informal Justice Institutions in Bangladesh: A Study of MLAA Intervention Promoting Village Court and Arbitration Council’ (mimeo). Dhaka.

১৭. David H. Bayley. 2006. Changing The Guard: Developing Democratic Police Abroad. New York: Oxford University Press.

১৮. PPRC. 2007. প্রাগুক্ত।

১৯. David H. Balley. 2006. প্রাগুক্ত।