ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উত্থান – আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ- ৩০০ খ্রিস্টাব্দ

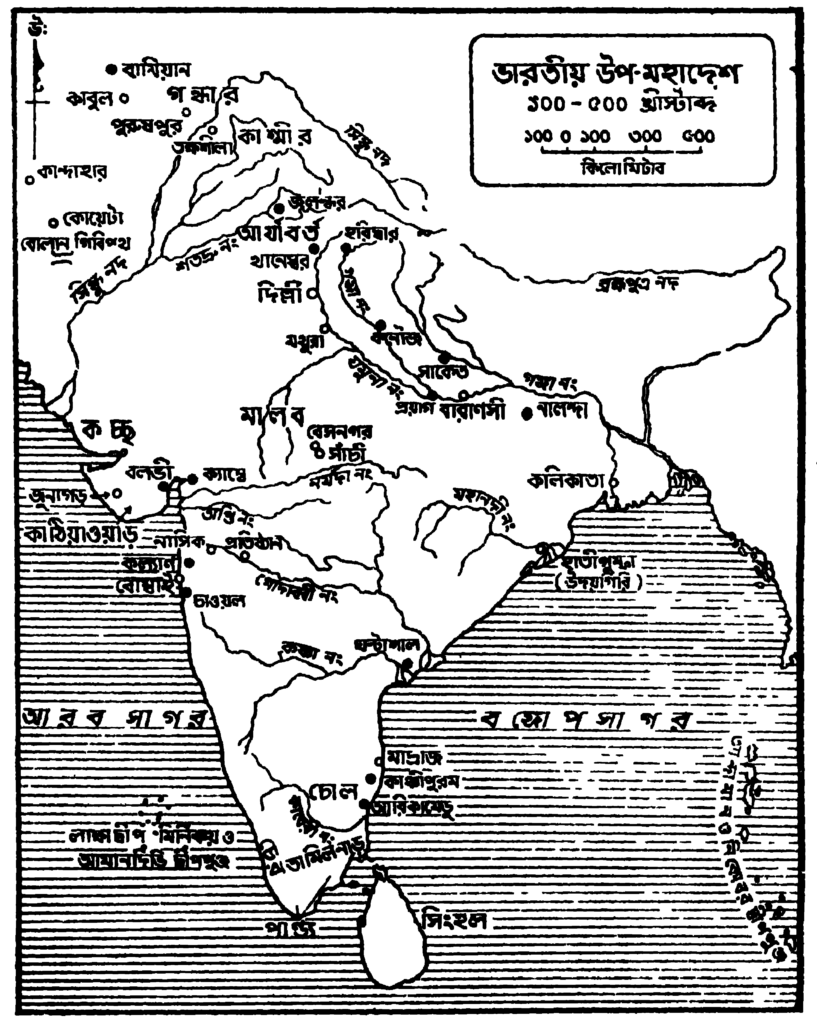

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্তি কর মনে হলেও যে ব্যাপারটি এই পরিস্থিতির মধ্যে কিছুটা ধারাবাহিকতা ও সংগতি এনে দিয়েছিল তা হলো ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। শুঙ্গ, সাতবাহন, ইন্দো-গ্রীক, শক, কুশান, চের ও চোলদের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে বণিক সম্প্রদায়ের শক্তি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠল। মৌর্য-সম্রাটেরা উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে রাস্তা তৈরি করে এবং শাসন-ব্যবস্থায় খানিকটা ঐক্য এনে একদিক দিয়ে ভারতবর্ষকে সুগম করে দিয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অভারতীয় শাসকদের অবস্থান ব্যবসায়ীদের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হলো, কারণ তাদের মাধ্যমে ব্যবসা প্রসারিত হলো অজানা নতুন অঞ্চলে। ভারতীয় গ্রীক রাজারা পশ্চিম-এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়ে আগ্রহী ছিলেন। শক, পার্থিয়ান ও কুশানদের রাজত্বকাল মধ্য-এশিয়াকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পরিধির মধ্যে এনে দিল। এবং চীনের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগও ঘটল এই সূত্রে। মশলা এবং অন্যান্য বিলাসদ্রব্যে রোমানদের আগ্রহ ভারতীয় বণিকদের নিয়ে গেল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, এবং রোমান বণিকদের নিয়ে এলো ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে। সারা দেশ জুড়েই যে ব্যবসা ভালো চলছিল সে খবর জানা যায় বিভিন্ন শিলালিপি থেকে, ব্যবসায়ীদের দান-ধ্যানের খবর থেকে এবং সমসাময়িক নথিপত্র থেকেও। এই শতাব্দীগুলোতেই বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম ব্যবসায়ীদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। তবে অর্থনৈতিক কাজকর্ম যে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়, কৃষিকর্মেও ভাটা পড়েনি এবং তা থেকে যথেষ্ট রাজস্ব আদায়ও হতো। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাপারে খুব কর্মচাঞ্চল্য শুরু হওয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও সমাজের প্রথম সারিতে এসে পড়ল।

মৌর্য আমলে সে সমবায় সংঘগুলোর উদ্ভব হয়েছিল, এখন সেগুলো নগরজীবনে পণ্যোৎপাদন জনমত তৈরির ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। বহু কারিগর সমবায় সংঘে যোগ দিল। কেননা, ব্যক্তিগত উদ্যোগে গিল্ড বা সমবায় সংঘের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল কঠিন। তাছাড়া এখানে যোগ দিলে সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তাবোধও বেড়ে যেত। বিশেষ বিশেষ সামগ্রীর চাহিদাবৃদ্ধির ফলে অধিক উৎপাদনের জন্যে কিছু কিছু সংঘ কারিগর-ক্রীতদাস ভাড়া করা শুরু করল। সমবায় সংঘগুলোকে নিজেদের এলাকায় তাদের নামে তালিকাভুক্ত করতে বলা হতো ও তারা স্থানীয় শাসনকর্তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবেই স্থান পরিবর্তন করতে পারত। যেকোনো শিল্পের কারিগররাই সমবার সংঘ গঠন করতে পারত এবং তার ফলে সকলেরই সুবিধা হতো। প্রধান সংঘগুলো ছিল মৃৎশিল্পী, ধাতু-শিল্পী ও কাষ্ঠশিল্পীদের নিয়ে। এগুলোর এক-একটি অত্যন্ত বড় আকারের ছিল। ওই সময়কার একজন ধনী কুম্ভকার সদ্দলপুত্ত ৫০০টি মৃৎশিল্প কারখানার মালিক ছিল। তাছাড়াও উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টন ব্যবস্থাও সে নিজেই করত। নিজের অনেকগুলো নৌকোর সাহায্যে মৃৎপাত্রগুলো গঙ্গার বিভিন্ন বন্দরেও সে পাঠাত। বাণিজ্যের বিস্তারের পর এর চেয়েও বড় বড় সংঘেরও উদ্ভব হলো।

সংঘগুলোর কাজের নানারকম নিয়মকানুন ছিল। ক্রেতা ও কারিগর উভয়ের সুবিধানুযায়ী সামগ্রীর উৎকর্ষ অনুসারে দাম স্থির করে দেওয়া হতো। বিচারসভার মাধ্যমে সমবায় সংঘের সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হতো। সংঘের প্রচলিত প্রথারও (শ্রেণিধর্ম) গুরুত্ব ছিল আইনের মতোই। সভ্যদের পারিবারিক জীবনেও যে সংঘগুলো হস্তক্ষেপ করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই নিয়মটি থেকে যেকোনো বিবাহিতা মহিলা বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী হতে চাইলে তাকে কেবল স্বামী নয়, স্বামী যে সংঘের সদস্য তারও অনুমতি নিতে হতো।

জাতিপ্রথার ফলে সমবায় সংঘগুলোর কখনো সদস্যের অভাব হতো না। কেননা, বর্ণপ্রথা অনুসারে এক-এক বর্ণ বা উপবর্ণের লোকেরা পুরুষানুক্রমে একই শিল্পের চর্চা করে যেত। পিতার পেশা গ্রহণ করা ছাড়া পুত্রের উপায়ান্তর ছিল না। সংঘগুলোর বিপদ এলো তখনি যখন কোনো কোনো উপশ্রেণী তাদের পেশা পরিবর্তন করতে শুরু করল। শ্রেণি ছাড়াও কারিগরদের অন্য ধরনের সমবায় সংঘও ছিল। বিভিন্ন শিল্পের কারিগররা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যেও সংঘ গঠন করত। যেমন, কোনো স্থাপত্য, যথা, মন্দির বা বাড়ি তৈরির কাজে যেসব সংঘগুলোর সদস্যদের মধ্যে স্থপতি, যন্ত্রবিদ, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি ধরনের লোক থাকত— তারা ঐ কাজের ভার পেত।

খনন কার্যের ফলে বেশ কিছু শীলমোহর পাওয়া গেছে, যেগুলোতে বিভিন্ন সমবায় সংঘের নাম খোদিত আছে। উৎসবের সময় সংঘগুলোর নিজস্ব চিহ্ন ও পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোত। সংঘগুলোর বিজ্ঞাপনের জন্যেও চিহ্নগুলো প্রয়োজনীয় ছিল। সংঘগুলো বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাকে যথেষ্ট অর্থদানও করে গেছে। শস্যব্যবসায়ীদের একটি সমবায় সংঘ বৌদ্ধদের জন্যে একটি সুন্দর পাথর খোদাই করা গুহা তৈরি করে দিয়েছিল। বিদিশার হাতির দাঁতের কারিগরদের সংঘ সাঁচীস্তূপের তোরণ ও চারিদিকের পাথরের বেড়ার উপর সুন্দর খোদাইয়ের কাজ করে দিয়েছিল। নাসিকের একটি গুহার মধ্যে পাওয়া শকরাজার আদেশে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, তত্ত্ববায়দের একটি সংঘ একটি বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্যে কিছু অর্থ রেখে যায়! ঐ অর্থ খাটিয়ে সুদ আদায় করে বিহারের খরচ চলত।

৪২ সম্বৎসরে বৈশাখ মাসে রাজা দিনিকের পুত্র ও ক্ষহরত ক্ষত্রপ রাজা নহপানের জামাতা রাজা উশভদত্ত সংঘকে এই গুহা দান করেছেন। এছাড়াও তিনি তিন হাজার কাহাপন দান করেছেন। যেকোনো সম্প্রদায় বা অঞ্চলের সংঘ সদস্যের গুহায় থাকার সময় পোশাক ও অন্যান্য খরচের জন্যে এই অর্থ ব্যবহৃত হবে। গোবর্ধনে যেসব শ্রেণি আছে, এই দানের অর্থ সেখানে বিনিয়োগ করা হয়েছে। একটি তন্তুবায় সমবায় সংঘে বিনিয়োগ করা হয়েছে ২ হাজার কাহাপন। এ থেকে ১ শত কাহাপনে ১ প্রতিক (মাসিক) হিসেবে সুদ আসবে। বিনিয়োগ করা অর্থ আর ফেরত দিতে হবে না। কেবল সুদ পাওয়া যাবে। বাকি ১ হাজার কাহাপন আর একটি তন্তুবায় সমবায় সংঘে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এখানকার সুদ শতকরা ৩/৪ প্ৰতিক (মাসিক)। এই ২ হাজার কাহাপনের শতকরা ১ প্রতিক খরচ হবে পোশাকের জন্যে। আবার গুহায় যে ২০ জন ভিক্ষু বসবাস করবেন তাঁরা পোশাকের মূল্য হিসেবে ১২ কাহাপন পাবেন। আর যে ১ হাজার কাহাপন বার্ষিক শতকরা ৩/৪ প্রতিক হারে বিনিয়োগ করা হয়েছে তার থেকে গৌণ ব্যয়নির্বাহ হবে। কাপুর জেলায় চিঙ্কলপন্দ্র গ্রামকে ৮ হাজার নারকেল গাছের মূল্য দেওয়া হয়েছে। এই সব দান প্রথানুযায়ী নগরসভায় ও নথিশালায় ঘোষণা ও নথিবদ্ধ করা হয়েছে।… [১]

নাসিকের একটি গুহা থেকে পাওয়া উপরে উদ্ধৃত শিলালিপিটি থেকে দুটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, সমবায় সংঘের রাজনৈতিক গুরুত্ব। নগরজীবনে, সংঘের কর্তারা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তারা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেনি। রাজনীতিতে কেবল রাজারই অধিকার ছিল বলে মনে করা হতো। এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হয়তো এই যে সমবায় সংঘের সঙ্গে রাজাদেরও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করে ভালো রকমই অর্থাগম হতো। বিনিয়োগ করা অর্থে যে জমি কেনা যেত ও তার যা ফসল হতো তার মূল্যের চেয়েও বেশি অর্থাগম হতো বিনিয়োগের মাধ্যমে। রাজপরিবারের সদস্যরা সংঘগুলোতে অর্থ বিনিয়োগ করত বলে সেগুলোর উন্নতির প্রতিও তাদের দৃষ্টি ছিল। রাজার বিরোধিতার বদলে উদার সাহায্য লাভ করার ফলে সংঘের নেতাদের মনে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা লালিত হবার সুযোগই কমে গিয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য সংঘগুলোর সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো একটি সংঘের পক্ষে ক্ষমতা অধিকার অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংঘগুলোর মধ্যেও মিল থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ, এক-এক সংঘের সদস্যরা পৃথক বর্ণের লোক ছিল। বর্ণপ্রথা অনুসারে বিভিন্ন বর্ণের লোকের একত্রে ভোজনও নিষিদ্ধ ছিল।

শিলালিপি থেকে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। তা হলো, সংঘগুলো ব্যাঙ্ক ও ট্রাস্টির কাজও রকত। তবে সাধারণত বিশেষ কিছু ব্যবসায়ীই এই কাজ করত। তাদের বলা হতো শ্রেষ্ঠী। এদেরই বংশধররা এখন উত্তর-ভারতে শেঠ ও দক্ষিণ ভারতে চেট্টি বা চেট্টিয়ার নামে পরিচিত। ব্যাঙ্কিং জাতীয় কাজকর্ম পুরো সময়ের পেশা ছিল না এবং শ্রেষ্ঠীরা অনেক ক্ষেত্রেই অন্যান্য কাজেও নিযুক্ত থাকত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় টাকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ফলে অনেকেই ব্যাঙ্কের কাজ শুরু করে দিল। এর আগের দ্রব্য-বিনিময় প্রথা বা মুদ্রা হিসেবে কড়ির ব্যবহার এখন কমে যেতে লাগল। মৌর্য-পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মুদ্রানির্মাণ প্রচলিত রীতি হয়ে উঠেছিল। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজারা গ্রীক ও ইরানীর মুদ্রার অনুকরণ করলেন। অন্যান্য অঞ্চলেও যেসব স্থানীয় মুদ্রা তৈরি হলো, সেগুলো মৌর্যদের অঙ্কচিহ্নযুক্ত (punch marked) মুদ্রার চেয়ে অনেক উন্নত শ্রেণির ছিল। বিদেশি মুদ্রা, যেমন রোমানদের ডিনারিমুদ্রা (denari ) অবাধে ব্যবহৃত হতো। রোমানদের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে দক্ষিণ-ভারতে। মনে করা হয় এগুলো সোনার ওজন হিসেবে (bullion) ব্যবহৃত হতো। ব্যাঙ্কের কাজকর্মের মধ্যে তেজারতি কারবারও ছিল। সুদ নেওয়া হতো সাধারণত শতকরা ১৫ হিসেবে। সমুদ্র-বাণিজ্যের জন্যে টাকা ধার দিলে তার সুদের হার আরো চড়া হতো। এই যুগের এক লেখকের মতে, গ্রহীতার সামাজিক বর্ণ অনুসারে সুদের হার স্থির হতো। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের লোকেরা কম সুদ দিত ও নিম্নবর্ণের লোকদের চড়া সুদ দিতে হতো। এর পেছনে একটা স্পষ্ট কারণ আছে। নিম্নবর্ণের দরিদ্র মানুষের পক্ষে ধার শোধ দেওয়া বেশ কঠিন ছিল। ঋণের জালে জড়িয়ে তাদের পক্ষে কোথাও চলে যাওয়াও সম্ভব হতো না। এই সব মানুষের মধ্যে ক্রমশ একটা বশ্যতাভাবের সৃষ্টি হতো।

মুদ্রার প্রচলনের পরও বিনিময় প্রথা একেবারে উঠে যায়নি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই প্রথা চালু ছিল। যেমন, চোলরাজ্যে রোমান স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য ছোট তাম্রমুদ্রার প্রচলন সত্ত্বেও অনেক শতাব্দী ধরে ধানই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শহরে বহু রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা ছিল— নিষ্ক, সুবর্ণ ও পল। রৌপ্যমুদ্রা ছিল- শতমান। তাম্রমুদ্রা ছিল— কাকিনী। এ ছাড়াও ছিল সীসার তৈরি মুদ্রা। বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ওজন ও মাপ আরো বিশদ ও জটিল হয়ে উঠতে লাগল।

প্রধানত কাঁচামাল যেখানে বেশি সেখানেই শিল্পের প্রসার হয়েছিল। তাছাড়া কোনো জায়গায় বিশেষ কোনো শিল্পের খ্যাতি থাকলে আশপাশের অঞ্চল থেকে কারিগররা এসে সেখানে ভিড় করত। সুতী ও সিল্কের কাপড় বোনার ব্যাপারে এ জিনিসটা বেশ লক্ষ্য করা গেছে। সুতী কাপড় তৈরিতে মেয়েদের নিয়োগ করা হতো বেশি সংখ্যায়। বলা হতো কাপড় হবে ‘সাপের খোলসের মতো সূক্ষ্ম, যার মধ্যে সুতো দেখা যাবে না।’ প্রত্যেক অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি হতো ও সারা দেশেই সেগুলোর বাজার ছিল। লোহা আসত প্রধানত মগধ থেকে। কিন্তু অন্যান্য খনিজদ্রব্য বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। রাজস্থান, দাক্ষিণাত্য ও হিমালয়ের পাদদেশ থেকে পাওয়া যেত তামা। বহুল ব্যবহৃত কস্তুরী ও জাফরান আসত হিমালয়ের নানা অঞ্চল থেকে। পাঞ্জাব থেকে আসত নুন। দাক্ষিণাত্য যোগাত মশলা, সোনা, দামী পাথর ও চন্দন কাঠ।

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলো সমুদ্র-বাণিজ্যের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিল। ওই অঞ্চলের সাহিত্যে বন্দর-পোতাশ্রয়, বাতিঘর, শুল্কবিভাগ ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। যদিও সাধারণভাবে ভারতীয়রা অন্য দেশের জাহাজ থেকে বিদেশি মাল আমদানি করত, চোলরা এদেশের জিনিস ভারত-মহাসাগরের বিভিন্ন দেশে রপ্তানির ভার নিয়েছিল। তারা নানা ধরনের জাহাজ তৈরি করেছিল। ছোট উপকূল অঞ্চলের উপযোগী জাহাজ যেমন ছিল, তেমনি লম্বা লম্বা কাঠ জুড়ে তৈরি বড় বড় জাহাজও ছিল। বড় জাহাজ যেত মালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ঐতিহাসিক প্লিনীর মতে, সবচেয়ে বড় ভারতীয় জাহাজ ছিল ৭৫ টনের। অন্যান্য সূত্রে কিন্তু আরো বড় জাহাজের কথা পাওয়া যায়। বিভিন্ন চিত্রে ও ভাস্কর্যে অবশ্য তেমন বড় জাহাজ দেখা যায় না। তবে এগুলো হয়তো উপকূল অঞ্চলে ব্যবহারের ছোট জাহাজ। পুঁথিপত্রে ৩০০, ৫০০ এমনকি ৭০০ যাত্রী বহনকারী জাহাজেরও প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রোচ বন্দরে যেসব জাহাজ আসত সেগুলোকে পথনির্দেশক নৌকোর সাহায্যে বন্দরের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে আসা হতো।

বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক ছিল দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে রোমের বাণিজ্য। পশ্চিম-এশিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ‘যবন’ ব্যবসায়ীরা সাতবাহন রাজ্য ও আরো দক্ষিণের অন্যান্য রাজ্যেও তাদের ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করেছিল। আরেক দল সম্পদশালী ব্যবসায়ী ছিল উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের ভারতীয় গ্রীক ও শকদের বংশধরেরা। পশ্চিম উপকূলের নানা অঞ্চলে এদের দানের কথা পাথরে উৎকীর্ণ আছে। প্রাচীন তামিলসাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, ‘যবন’ জাহাজগুলো মালবোঝাই হয়ে কাবেরীপত্তীনম শহরের বন্দরে এসে ভিড়েছে। শহরের ‘যবন’ অধিবাসীরা অর্থশালী ছিল। অনেক তামিল রাজা আবার ‘যবন’ দেহরক্ষী নিযুক্ত করতেন। এ থেকে মনে হয় ‘যবন’রা অন্যরকম বলে তাদের একটা আলাদা ও বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল।

প্রথম শতাব্দীতে পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য সম্পর্কে একটা সামুদ্রিক ভূগোলের বই লেখা হয়— পেরিপ্লাস মারি ইরিথ্রি (Perplus Marie Erythrae)। এ থেকে বাণিজ্যপথ ও বাণিজ্য দ্রব্যের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ইথিওপিয়া থেকে ভারতে আসত হাতির দাঁত ও সোনা। ওখানে যেত ভারতীয় মসলিন বস্ত্ৰ। আধুনিক জর্ডানের পেত্রা শহরে লোহিত-সাগরের পথ ও পশ্চিম এশীয় পথগুলো এসে মিলেছিল। সাকোট্রা দ্বীপের ডায়োস্কোরাইডিস বন্দরে ভারতীয় জাহাজগুলো আনত চাল-গম, সুতীবস্ত্র ও নারী ক্রীতদাস। ওসবের বদলে নিয়ে যেত কচ্ছপের খোলা। পারস্য সাগরের দক্ষিণের শহরগুলো ভারত থেকে নিত তামা, চন্দন কাঠ, সেগুন কাঠ ও আবলুস কাঠ। তার বদলে ভারতে পাঠাত মুক্তো, লাল বেগুনী কাপড় ছাপানোর রঙ, বস্ত্র, মদ, খেজুর, সোনা ও ক্রীতদাস। বহুকাল আগেই হয়তো সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা এই বাণিজ্যপথ ধরে সুমেরীয় সভ্যতার লোকদের সঙ্গে ব্যবসা করেছিল। সিন্ধু উপত্যকার আর একটি কর্মব্যস্ত বন্দর ছিল বারবারিকাম। এখানে আসত ক্ষৌমবস্ত্র, পোখরাজ, পাথর, প্রবাল, কাঁচ, রূপো, গুলগুল, সোনার বাসন ও মদ। রপ্তানি হতো মশলা, নীলকান্তমণি, মসলিন ও রেশমতন্তু এবং বৃক্ষজাত নীল। বারি-গাজা (বর্তমান ব্রোচ) যাকে ভারতীয় সূত্রে ভরুকচ্ছ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি ছিল পশ্চিম-উপকূলের সবচেয়ে পুরনো ও বড় আমদানি-রপ্তানি কেন্দ্র। এখানে আমদানি হতো মদ (ইতালী, গ্রীস, আরব দেশের), তামা, টিন। সীসা, প্রবাল, পোখরাজ, পাথর, কাঁচ, বিশেষ ধরনের রত্ন, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ও চিকিৎসার জন্য ব্যবহারোপযোগী নানা জাতের মলম। স্থানীয় রাজাদের জন্যে উপহার হিসেবে আসত সোনারূপোর গহনা, গায়ক বালক, ক্রীতদাসী, মদ ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র। বারিগাজা থেকে রপ্তানি হতো মশলা, সুগন্ধি তেল, তেজপাতা (মলম তৈরির কাজে ব্যবহারের জন্যে), হীরে, নীলকান্তমণি, দামী পাথর ও কচ্ছপের খোলা। এইসব বিভিন্ন বন্দরের কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে খুঁজে পাওয়া গেছে। বাণিজ্যপথ উপদ্বীপের মুখ থেকে উপকূল ধরে নেমে এসে অন্তরীপের পর ওপরদিকে উঠে এসেছিল। একটি বন্দর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। এটি হলো আরিকামেদু (পেরিপ্লাসে একে উল্লেখ করা হয়েছে পড়ুকে নামে)। এখানে ১৯৪৫ সালে যে খননকাজ হয় তাতে বড় একটি রোমান জনপদ, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সংলগ্ন বন্দরের খোঁজ পাওয়া যায়।

সুতরাং আরিকামেদু যে কেবল মালয় ও চীনগামী জাহাজগুলোর যাত্রাপথের অন্যতম একটি বন্দর ছিল তা নয়। ভারতীয় জিনিসপত্র এখান থেকে রপ্তানি হতো ও উপরন্তু এখানে রোমানদের জন্যে বিশেষ ধরনের মসলিন তৈরিও করা হতো। যে সমস্ত পুরনো রোমান মৃৎপাত্র, পুঁতি, কাঁচের জিনিস ও পোড়ামাটির মূর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে ধারণা হয় খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিক পর্যন্ত রোমানরা আরিকামেদু ব্যবহার করত। রোমানরা দাম দিত প্রধানত স্বর্ণমুদ্ৰায়। দাক্ষিণাত্যে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে ও তার পরিমাণ থেকে বাণিজ্যের পরিমাণও অনুমান করা যায়। অধিকাংশ মুদ্ৰাই সম্রাট অগাস্টাস ও টাইবেরিয়াসের রাজত্বকালের। সম্রাট নীরোর আমলের নিকৃষ্ট ধরনের মুদ্রা কেউ আর সঞ্চয় করে রাখেনি। অনেকগুলো মুদ্রাতেই একটা লম্বাদাগ দেওয়া আছে। তা থেকে মনে হয়, এগুলোকে আর মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করার নিষেধ ছিল, স্বর্ণখণ্ড হিসেবেই মুদ্রাগুলোকে ধরা হতো। প্লিনী যে অভিযোগ করেছেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে রোমের প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তখন প্রতি বছর ৫৫ কোটি রোমান মুদ্রা (সেস্টারসেস) পরিমাণ মূল্যের জিনিস ভারত রপ্তানি করত। ভারত থেকে প্রধানত যেত বিলাসদ্রব্য, মশলা, দামী পাথর, বস্ত্র, বিশেষ ধরনের জন্তু (ময়ূর, বানর ও কাকাতুয়া)। এগুলো ধনী রোমানদের মনোরঞ্জন করত। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই ধরনের বাণিজ্যে রোমের স্বার্থহানিই হতো।

দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ শহরাঞ্চল গড়ে উঠেছিল বন্দরগুলোকে কেন্দ্র করে। যেমন— কাবেরীপত্তনম। প্রাচীন একটি তামিল কবিতায় শহরটির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, শহরটি দুভাগে বিভক্ত। মাঝখানে ছিল বড় উদ্যান ও গোলা বাজার। প্রাসাদ ও ধনী ব্যবসায়ীদের ইটের তৈরি বাড়িগুলো ছিল শহরের ভেতরের অংশে। উপকূলের দিকের অংশটিতে কারিগর ও কম বিত্তশালী মানুষদের বাস ছিল। এই অঞ্চলে গুদাম ও ব্যবসায়ীদের দপ্তরগুলোও ছিল। বিদেশিরা তীরবর্তী অঞ্চলে একটা আলাদা অংশে একসঙ্গে থাকত।

উত্তর-ভারতের সঙ্গে রোমানদের যোগাযোগ এতটা সরাসরি ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রধানত তক্ষশিলায় সমস্ত জিনিস এনে জড়ো করা হতো। ইরান ও আফগানিস্তান থেকে আসত নীলকান্তমণি। সিল্ক আসত চীন থেকে মধ্য-এশিয়ার মধ্য দিয়ে। পার্থিয়ার সঙ্গে রোমের যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে চীনাদ্রব্য সরাসরি পশ্চিমি জগতে গিয়ে পৌঁছতে পারত না— যেত তক্ষশিলা ও ব্রোচ হয়ে, উত্তর-পশ্চিম ভারত সেজন্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

তবে ব্যবসা-বাণিজ্য কেবল যবনদের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সময়ে বাণিজ্য প্রসারিত হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও। এর মূলে ছিল অবশ্য মশলার জন্যে রোমের আগ্রহ। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মশলা সংগ্রহ করতে যেত মালয়, জাভা, সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া ও বোর্নিওতে। এইসব জায়গায় ভারতীয়রা বসবাস শুরু করার ফলে বাণিজ্যের আরো প্রসার ঘটল। পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলের ব্যবসায়ীরাই এসবে অগ্রণী ছিল। ক্রমশ দক্ষিণ-ভারতের ব্যবসায়ীরা পুরো ব্যবসাটাই প্রায় দখল করে নিল। কলিঙ্গ ও মগধ থেকেও অনেক ব্যবসায়ী এসেছিল, তবে প্রথমদিকে তারা ব্যবসা করত প্রধানত সিংহল, বর্মা ও ভারতের পূর্ব উপকূলবর্তী অঞ্চলে।

রোমান বাণিজ্যের অর্থনৈতিক প্রভাব দক্ষিণ-ভারতে বেশি করে অনুভূত হলেও গ্রীক-রোমান চিন্তা ও শিল্পের প্রভাব দেখা গেল উত্তর-ভারতেরই বেশি। গ্রীক-রোমান (Hellenisitc) সংস্কৃতির সঙ্গে উত্তর-ভারতের দীর্ঘতর যোগাযোগেরই একটা ফল। পণ্য-বিনিময়ের পর এলো ভাব-বিনিময়। ভাষার শব্দবিনিময়, বিশেষত কারিগরি শব্দ-বিনিময়— এই বিনিময়েরই ফল। বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন ও শিল্পকর্মের মধ্যেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীকদের কাছে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চয়ই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, কেননা এই ধর্মের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজের কাছাকাছি আসা যত সহজ ছিল,– ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণপ্রথার বাধা এড়িয়ে তা সম্ভব ছিল না। গ্রীকরা নিজেদের ভাষা ও স্থানীয় ভাষা, দুই-ই ব্যবহার করত। এক সময় বলা হতো, গ্রীকনাটক থেকেই ভারতের নাটক রচনা শুরু হয়। কিন্তু পরে প্রাচীনতর ভারতীয় নাটকের সন্ধান পাওয়া যাওয়ায় এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে গ্রীক নাটকের মূল সুরের কোনো মিল নেই। ভারতীয় উপকথা ও লোককথাগুলো এই সময়ে পশ্চিমী জগতে ছড়িয়ে পড়ল ও তারপর বিভিন্ন ইউরোপীয় সাহিত্যে বিভিন্নরূপে সেগুলো প্রচারিত হলো। চতুরঙ্গ বা দাবাখেলায় (ভারতীয় সেনাবাহিনীর চারটি প্রধান বিভাগ অনুসারে এই নামকরণ, খেলোয়াড়ও চারজন) এই সময়ে পারস্যদেশের লোকদের খুব উৎসাহ দেখা যায়।

দুই সভ্যতার যোগাযোগের একটা দীর্ঘস্থায়ী ফল হলো, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন পুঁথিপত্রের মধ্যে বিশদভাবে ভারতের উল্লেখ দেখা গেল। এগুলোর মধ্যে আছে— স্ত্রাবোর ভূগোল, আরিয়ানের ইন্ডিকা, প্লিনীর ইতিহাস ও পেরিপ্লাস মারি ইরিথ্রি এবং টলেমীর ভূগোল। গ্রীক-রোমানদের পরিচিত পৃথিবীতে ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল শিল্পক্ষেত্রে। ইন্দো-গ্রীক ধারার সংমিশ্রণে গড়ে উঠল গান্ধার শিল্প। এই শতাব্দীগুলোতে আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের এটিই ছিল শিল্পরীতি। গান্ধার শিল্পের শুরু হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক-রোমান শিল্পরীতি থেকে। এখানকার তৈরি ব্রোঞ্জ ও প্লাস্টারের ছাঁচের তৈরি মূর্তি পশ্চিম-এশিয়ার বাণিজ্যপথ ধরে এসে পড়ল উত্তর-ভারতে। এই সময়েই বৌদ্ধ মতবাদের মধ্যে একাধিক সাধুসন্ত ও স্বর্গের ধারণা জন্ম নেয়। এইসব ধারণা শিল্পরূপ পেল ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মধ্যে।

এই সময়কার ভারতীয় চিন্তাভাবনা প্রভাবিত করল পশ্চিম-এশিয়াকে। বিশেষ করে ম্যানিকিয়ান, নস্টিকস (Gnostics) ও নব প্লেটোনিস্টদের মতবাদের; এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করা যায়। যীশুখ্রিস্টের জীবনের কোনো কোনো দিকের (অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত, শয়তানের লোভ দেখানো ইত্যাদি) সঙ্গে বুদ্ধদেবের জীবন সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর এত মিল পাওয়া যায় যে, কাহিনীগুলো পরোক্ষভাবে ধার করা হয়েছে এমন সন্দেহ করা যায়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবের নমুনা পাওয়া গেছে। যেমন, Essene-দের (কিছু কিছু মত অনুযায়ী, খ্রিস্ট এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন) ধর্মাচরণের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কে জ্ঞানের নমুনা পাওয়া যায়। অবশ্য এই পারস্পরিক প্রভাব একতরফা ছিল না। বৌদ্ধধর্মও প্রভাবিত হয়েছিল পারস্যের জরাথুস্ট্র মতবাদের দ্বারা, ভারতীয় ধর্মের কয়েকটি দিক পশ্চিমী জগতে বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিল। যেমন— কঠোর তপশ্চর্যা (আলেকজান্দ্রিয়ার পল ও সেন্ট অ্যান্টনি এর দৃষ্টান্ত ), স্মৃতিচিহ্ন উপাসনা ও জপমালার ব্যবহার।

অনেক ভারতীয় রাজা রোমে দূত পাঠিয়েছিলেন। এর মধ্যে খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্রোচ থেকে যে একদল প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিল, সে ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছিল নানারকম জানোয়ার— বাঘ, সাপ, ফেজন্ট পাখি ও কচ্ছপ। দলে হাতকাটা একটি বালক ছিল— সে পা দিয়েই তীর ছুড়তে পারত। একজন সন্ন্যাসীরও জায়গা হয়েছিল এই দলে। ধরা হয়েছিল, এই বিচিত্ৰ প্রতিনিধিদের দেখে রোমের সম্রাট খুব আনন্দ পাবেন। চার বছর পরে খ্রিস্টপূর্ব ২১ সালে এই দলটি সম্রাট অগাস্টাসের কাছে পৌছায়।

পশ্চিমী জগতের সঙ্গে এই যোগাযোগ ছাড়াও কয়েক শতাব্দী ধরে চীন- ভারত সম্পর্ক নিকটতর হচ্ছিল। তাছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারও ঘটছিল। এসবই কিছু শুরু হয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে কিছু কিছু চীনা জিনিসপত্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল। এগুলোর নামকরণ হয়েছিল চীনা নামের অনুকরণেই। চীনা কাপড়কে বলা হতো ‘চীনপট্ট’। বাঁশকে বলা হতো ‘কীচক’, চীনাভাষায় শব্দটি ছিল ‘কি-চক’। এরপর আরো দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের সূচনা হলো ৬৫ খ্রিস্টাব্দে, যখন প্রথম বৌদ্ধ প্রচারকরা চীনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা চীনের লো-ইয়াঙ- এ বিখ্যাত শ্বেত অশ্বমঠে বসবাস শুরু করলেন। ক্রমশ মধ্য-এশিয়ার যেসব মরুদ্যানগুলোতে বৌদ্ধ প্রচারকরা বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেখানকার অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল। তারপর ইয়ারখন্দ, খোটান, কাশগড়, তাসখন্দ, তুরফান, মিরান, কুচি, কারাশার ও তুন-হুয়াং এ বহু বৌদ্ধমঠ তৈরি হয়ে গেল। ভারতবর্ষ থেকে পুঁথিপত্র, চিত্র ও উপাসনার নানা জিনিস নিয়ে আনা হলো মঠগুলোতে। বহু শতাব্দী ধরে এই মঠগুলো ভারত ও চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের প্রতি সাগ্ৰহ দৃষ্টি রেখেছিল। উল্লেখযোগ্য, পরবর্তী বৌদ্ধ-ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে এইসব মঠে খনন কাজের ফলেই। তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই চীনা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনার জন্যে মধ্য-এশিয়ায় আসা শুরু করে দিয়েছিল।

চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোতে ভারতীয়দের যাতায়াত বেড়ে গেল, কেননা চীনে যেতে হলে এই বন্দরগুলো যাত্রাপথের মধ্যেই পড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাজ্যগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে যেসব কাহিনী প্রচলিত, তাতে ভারতীয় রাজা ও ব্যবসায়ীদের উল্লেখ আছে; শোনা যায়, কলিঙ্গবাসীরা বর্মার ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল ও জাভার বিভিন্ন অংশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। কৌণ্ডিন্য নামে এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ কাম্বোডিয়ার এক রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। কাম্বোডিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তারের মূলেও এই ব্রাহ্মণ। ভারতীয় সাহিত্যে এইসব অঞ্চলে বহু দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা আছে। সেগুলো কিছুটা কল্পনাপ্রসূত ও অদ্ভূত ধরনের।

বন্দর-শহরগুলোতে ক্রমশ বিদেশিদের বাস বাড়তে লাগল। তবে এদের অনেকেই অভ্যাস ও আচার-আচরণে ভারতীয় হয়ে উঠেছিল। বর্ণশাসিত সমাজে বিদেশিদের স্থান নির্ণয় করা সমাজপতিদের পক্ষে একটা সমস্যাই হয়ে উঠল। সামাজিক রীতিনীতি ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল। দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে লেখা মনু রচিত ‘মানব ধর্মশাস্ত্র’ অনুযায়ী সমস্ত নিয়মকানুন নির্ধারণ করা শুরু হলো। পুঁথিগতভাবে চারটি বর্ণের বিভাগ, প্রতিবর্ণের লোকের আচার-আচরণ নির্দিষ্ট করে বলা ছিল। কিন্তু বাস্তবে সব সময় এসব নিয়ম পালন করা হতো না।

হিন্দুধর্মে ধর্মান্তর ছিল কঠিন, কেননা বর্ণপ্রথা বাদ দিয়ে হিন্দুধর্ম চলতে পারে না। অহিন্দু কোনো জাতিগোষ্ঠীকে হিন্দুধর্মের মধ্যে ক্রমশ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল, তাদের একটি পৃথক উপবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে। অহিন্দু কোনো একজন ব্যক্তিকে হিন্দুধর্মের মধ্যে গ্রহণ করতে গেলে তার সঠিকবর্ণ খুঁজে দেওয়া সমস্যা হতো। কারণ বর্ণ তো ছিল জন্মলব্ধ ব্যাপার। এই কারণে গ্রীক, কুষাণ ও শকদের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণই সহজ হয়েছিল। তাছাড়া, ওইসময় বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা ও সামাজিক সম্মান ছিল তুঙ্গে। তাই অন্যের পক্ষে ওই ধর্ম গ্রহণ করে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া ততটা কঠিন ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদের গোঁড়ামিরও কিছুটা পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ল, কারণ রাজনীতিকভাবে শক্তিশালী গ্রীক ও শকদের সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা সম্ভব ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদ এর সমাধান করে নিল কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে। গ্রীক ও শকদের আখ্যা দেওয়া হলো ‘পতিত ক্ষত্রিয়’। ভারতবর্ষে এসে কিছু কিছু বিদেশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করার ফলে যথেষ্ট সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এবং ওই সমস্যা বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে যে আঘাত এনেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। সমাজের নিম্নবর্ণের কিছু মানুষ এই সুযোগে বিদেশিদের সহযোগিতায় সামাজিক সিঁড়ির উঁচু ধাপে উঠে আসারও চেষ্টা করেছিল। ব্যবসার প্রসারের ফলে সমবায় সংঘে আরো বেশি সংখ্যায় কারিগর নিযুক্ত হলো। এরা এলো প্রধানত শূদ্রবর্ণ থেকে। এদের অনেক পেশা পরিবর্তন ও পেশার স্থান পরিবর্তন করে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত করতে সমর্থ হলো। আর্যসংস্কৃতির মূলকেন্দ্র হিসেবে উত্তর-ভারতেই এইসব সমস্যা বেশি করে অনুভূত হয়েছিল। অন্যান্য জায়গায় আর্য-সংস্কৃতি ও সংস্কৃতভাষা বিস্ত ারের কাজটা রীতিমতো চেষ্টা করে এগোতে হয়েছিল। যেমন, সাতবাহন রাজারা স্থানীয় ভাষাকে (বিদ্রূপ করে বলা হতো অপদেবতার ভাষা) উপেক্ষা করে সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষা প্রচলন করেছিলেন। এছাড়া বৈদিক আচার অনুষ্ঠানও প্রবর্তন করেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতীয় অঞ্চলে জৈন ও বৌদ্ধদের ধর্মান্তরকরণ অনুষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আর্য-সংস্কৃতিরও প্রবেশ ঘটেছিল।

অর্থনৈতিক কাজকর্ম ছাড়াও সমবায় সংঘগুলো কিছুটা শিক্ষার দায়িত্বও নিয়েছিল। তবে শাস্ত্রগত শিক্ষার অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুদের হাতে। এক একটি সংঘের সভ্য ছিল কেবল এক এক ধরনের শিল্পের কারিগর। তাই সংঘগুলো কারিগরি শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। খনন কাজ, ধাতুবিদ্যা, বয়ন, রঙের কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে এক-একটি সংঘ জ্ঞানচর্চারও আরো উন্নতির চেষ্টা করত। এর ফলে এইসব কারিগরিবিদ্যার যে কীরকম উন্নতি হয়েছিল তার নমুনা দেখা যায় মুদ্রা, মৌর্যযুগের স্তম্ভও তারও পরের যুগের পাথরের কাজের মধ্যে। তখন পালিশের কাজেও খুব উন্নতি হয়েছিল। এমনকি, উত্তরাঞ্চলের পালিশ করা কালোমাটির পাত্রগুলো এতই উন্নত ধরনের যে, এই যুগেও তার সমকক্ষ বস্তু পাওয়া কঠিন। বাঁধ ও সেচের জলাধার নির্মাণের মধ্য দিয়ে পূর্তবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। বেদী ও বলিদানের ভূমি নির্মাণের জন্যে জ্যামিতির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। কিন্তু জ্যামিতি ওই যুগে আরো জটিল নির্মাণকাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। ধনুকাকৃতি খিলানের নির্মাণকৌশল অজানা ছিল না। তবে ব্যবহার ছিল কম। অধিকাংশ বাড়িই কাঠের তৈরি বাড়ির নির্মাণকৌশল অনুযায়ী তৈরি হতো। এই সময়কার ধর্মীয় নির্মাণ কাজে পূর্তবিদ্যার কৌশল দেখানোর সুযোগ ছিল কম। কারণ, বৌদ্ধদের পছন্দ ছিল তোরণ ও রেলিং দিয়ে ঘেরা সমাধি-স্তূপ কিংবা পাহাড়ের কোল থেকে কাটা সাধারণ আকৃতির গুহা।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগের সুফল এলো জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। দূর সমুদ্রে যেতে হলে নক্ষত্র চেনা প্রয়োজন এবং ব্যবসায়ীরা জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির জন্যে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেছিল পশ্চিম-এশিয়ার সঙ্গে এই বিষয়ে জ্ঞান-বিনিময়ের বেশ সুফল হয়েছিল। ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলভিত্তি ছিল শরীর নিঃসৃত তিনটি রস— বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। এই তিনটির যথার্থ সামঞ্জস্য হলেই শরীর সুস্থ থাকতে পারবে, এই বিশ্বাস ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞানকোষ ও ঔষধবিজ্ঞানের প্রামাণ্য গ্রন্থ এই সময়েই লেখা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো চরকের রচিত বই। চরক ছিলেন রাজা কণিষ্কের সমসাময়িক। এর কিছুকাল পরে বই লিখেছিলেন আর একজন— সুশ্রুতি। ভারতীয়দের লতাগুল্ম সম্পর্কিত জ্ঞান পশ্চিমী জগতেও পৌঁছে গিয়েছিল। গ্রীক উদ্ভিদবিজ্ঞানী থিওফ্রাসটাস তাঁর উদ্ভিদের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থে ভারতীয় লতাগুল্মের চিকিৎসার প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে গেছেন। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা এবং ভাষা বিশ্লেষণ নিয়ে যা চর্চা হয়েছিল তার চরম ফল দেখা যায় পাণিনির সংস্কৃতভাষা নিয়ে লেখা গ্রন্থে। এ যুগের ব্যাকরণবিদ ছিলেন পতঞ্জলি, তাঁর বইয়ের নাম ‘মহাভাষ্য’। এতে কেবল যে শব্দের বিবর্তন ও পদবিন্যাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিচার আছে, তাই নয়। সমসাময়িক ইতিহাসেরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই সময়ে রচিত নাট্য ও ছন্দশাস্ত্রের পুস্তক আজ পর্যন্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্যাকরণ ও বৈদিক-গ্রন্থ পাঠের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো। তবে শিক্ষার সুবিধা ছিল কেবল উচ্চ বর্ণেরই। ব্রাহ্মণের সর্ববিদ্যায় অধিকার ছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা নির্দিষ্ট কিছু কিছু জিনিস পড়তে পারত। শূদ্র এবং স্ত্রীলোকদের পড়াশোনায় নিষেধের উল্লেখ না থাকলেও বাস্তবে তাদের লেখাপড়ার কথা বিশেষ জানা যায় না। ক্রমশ শিক্ষাব্যবস্থা কিছুটা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। ব্রাহ্মণদের জন্যে পুঁথিগত বিদ্যা এবং কারিগরি বিদ্যা পেশাদারদের জন্যে। বৌদ্ধ মঠগুলো মধ্যপন্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছিল। তাদের শিক্ষাসূচিতে ছিল ব্যাকরণ ও চিকিৎসাশাস্ত্র, এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্রাহ্মণদের চেয়ে বেশি উদার ছিল।

এই যুগে আইনগ্রন্থ (ধর্মশাস্ত্র) প্রণয়নেরও প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। বৈশ্যদের সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধি ও বিভিন্ন উপবর্ণের উদ্ভব, এবং নগরাঞ্চলের মানুষের উদারপন্থী মনোভাবের ফলে গোঁড়া সমাজপতিদের সামনে সমস্যা দেখা দিল। সামাজিক সম্পর্কের নতুন করে সংজ্ঞা নির্দেশের প্রয়োজন উপস্থিত হলো। স্বভাবতই, আইন গ্রন্থগুলোতে বারবারই বলে দেওয়া হলো, সমাজের আর সব মানুষের ওপরে ব্রাহ্মণদের স্থান। তাই সকলেই, এমনকি ধনী বৈশ্যরাও যেন ব্রাহ্মণদের যথাযথ সম্মান দেয়।

আইনগ্রন্থ ও ব্যাকরণ ছাড়া সাহিত্যচর্চাও প্রচলিত ছিল। কাব্য ও নাটক এসময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন তামিল কাব্যের আজ পর্যন্ত যে হদিশ পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘শিল্পপদিগারম’ (রত্নখচিত নূপুর)-এর কাহিনীর পটভূমির হলো কাবেরীপত্তনম শহর। সেখানকার এক ধনী যুবক ব্যবসায়ী কোবলন রাজনর্তকীর প্রেমে পড়ল। পতিব্রতা স্ত্রী উপেক্ষিত হলো। কাব্যের শেষাংশে তিনজনেরই শোকাবহ মৃত্যু ঘটল। তবে স্বামী ও স্ত্রীর পুর্নির্মিলন ঘটল পরলোকে। কয়েক শতাব্দী পরে এই কাব্যেরই পরের অংশ হিসেবে লেখা হলো ‘মনিমেকলই’ কাব্য। এর নায়িকা ছিল কোবালন ও রাজনর্তকীর কন্যা। সে আবার বৌদ্ধধর্মে অনুরাগিনী ছিল। ওইযুগে অশ্বঘোষ ও ভাস রচিত সংস্কৃত নাটকের সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে। দুই নাট্যকার অবশ্য একেবারে বিপরীতধর্মী। অশ্বঘোষের নাটকের মূল পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছিল প্রথম শতাব্দীতে। ওই পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে মধ্য এশিয়ার তুরকান অঞ্চলের এক মঠে। বৌদ্ধধর্মের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটক দুটি রচিত। তার একটি বুদ্ধদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটক রচনার যেসব নিয়ম স্থির করে গিয়েছিলেন, অশ্বঘোষ সেইসব নিয়ম অনুসরণ করেই নাটক লিখেছিলেন। (সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থখানির মর্যাদা প্ৰায় অ্যারিস্টোটলের পোয়েটিক্স-এর মতো) কিন্তু ভাস নাটক লিখেছিলেন কয়েক শতাব্দী পরে। এসব নিয়মকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। ভাসের নাটকগুলোর বিষয়বস্তু ছিল রামায়ণ ও মহাভারতের নানা ঘটনা। এছাড়া কয়েকটি ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটকে অবন্তীরাজ উদয়নের বিভিন্ন প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রাজসভার সীমিত দর্শকগোষ্ঠীর জন্যেই ভাস নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু অশ্বঘোষের নাটক সম্ভবত ধর্মীয় সভার বৃহত্তর দর্শকগোষ্ঠীর সামনে অভিনীত হতো।

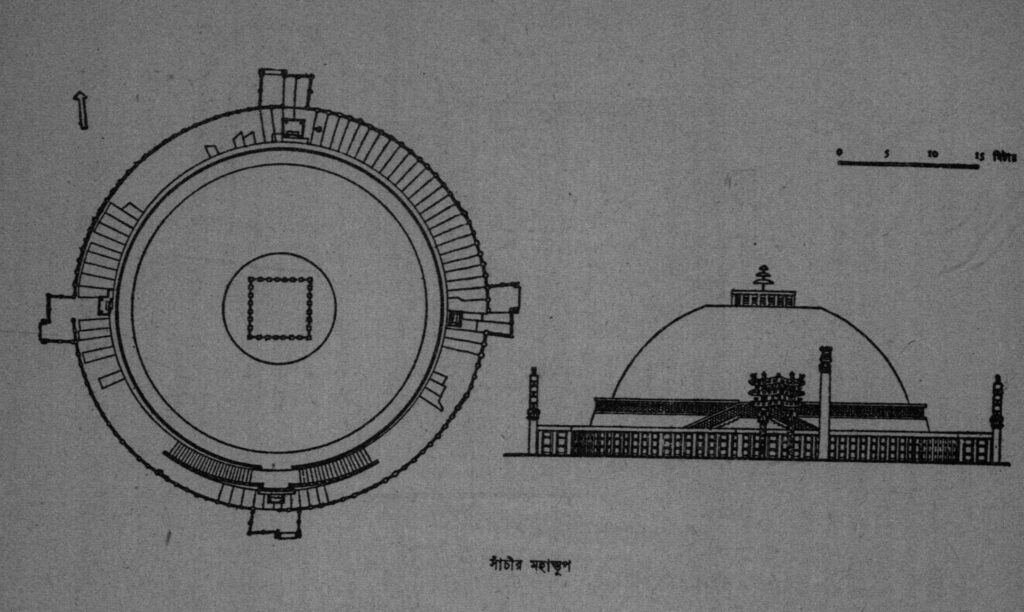

এই যুগের সমস্ত শিল্পকর্ম-স্থাপত্যই হোক বা ভাস্কই হোক-বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল। ধনী ব্যবসায়ীর সমবায় সংঘের বা রাজকীয় অনুদানের সাহায্যে এইসব শিল্পকর্ম সফল হয়ে উঠত। ধর্মীয় স্থাপত্যের নিদর্শন এখনো পাওয়া যায় বৌদ্ধস্তূপ ও গুহা মন্দিরগুলোর মধ্যে। স্তূপের উৎপত্তি হয়েছিল আরো প্রাচীন কালের সমাধি ক্ষেত্রগুলোর অনুকরণে। বুদ্ধদেব বা কোনো সম্মানিত বৌদ্ধভিক্ষুর দেহাবশেষ বা কোনো পবিত্র সূত্রগ্রন্থের কবরে এইসব গোলাকৃতি স্তূপগুলো তৈরি করা হতো। স্তূপের ভিত্তির মাঝখানে একটি ছোট ঘর তৈরি করে তার মধ্যে একটি পাত্রে ভরে ওই দেহাবশেষ রাখা হতো। স্তূপের চারিদিক ঘিরে থাকত বেড়া দেওয়া পথ। এই পথের চারকোণে চারটি তোরণ থাকত। স্থপতি এই তোরণগুলোর মধ্যে যথাসাধ্য শিল্পকর্মের পরিচয় রাখার চেষ্টা করত। সবচেয়ে পুরনো বেড়া পাওয়া গেছে ভারহুতে। (বেড়াটি অবশ্য ওখান থেকে তুলে এনে কলকাতার যাদুঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে)। এটি তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। সাঁচীর বিখ্যাত স্তূপটি এই যুগে পুননির্মিত হয়েছিল।

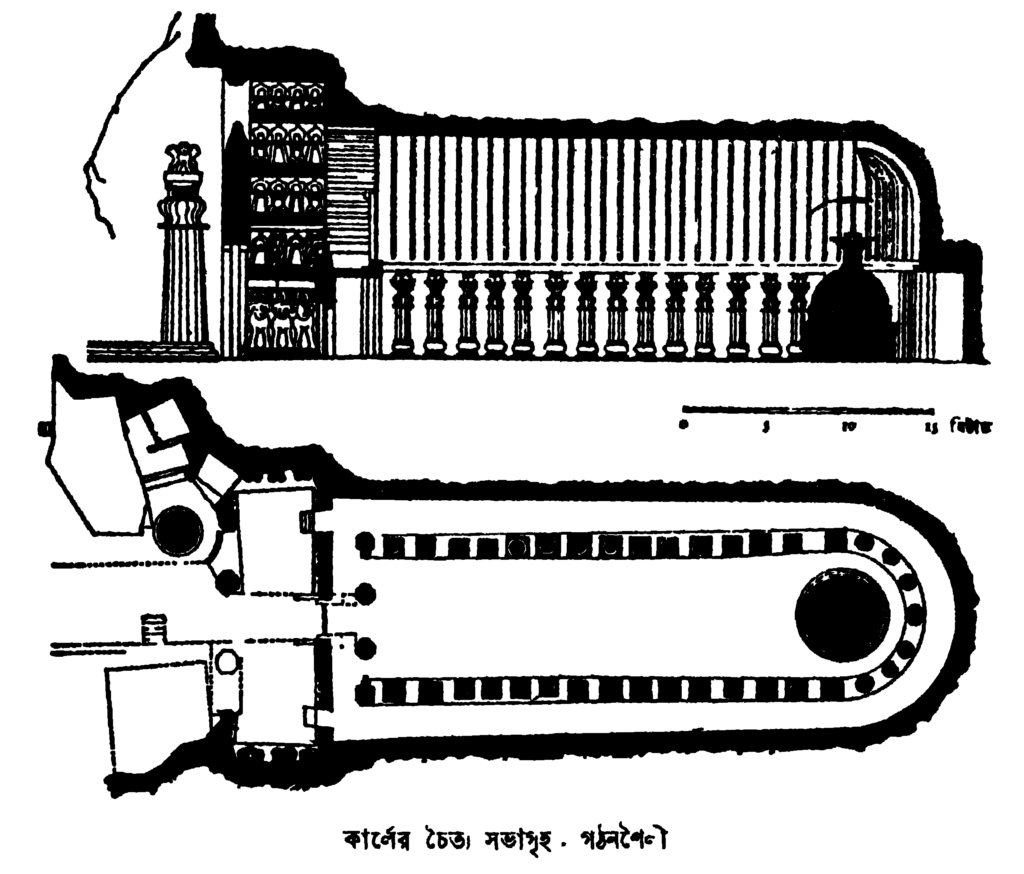

স্তূপ নির্মাণে স্থপতিদের পক্ষে তেমন কোনো শিল্পচাতুর্য দেখানোর সুযোগ থাকত না। গ্রামে বা শহরে যে ধরনের কাঠের তোরণ তৈরি হতো, সেই ধাঁচেই স্তূপের তোরণ নির্মিত হতো। গুহা-মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে কাঠের তৈরি মন্দিরগুলোকে আদর্শ বলে ধরা হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে গুহা কাটা হতো ও ভিক্ষুরা এগুলোকেই উপাসনাস্থল হিসেবে ব্যবহার করতেন। গুহা খননের সময় যদি কোনো ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া যেত, পরপর কয়েকটি গুহা তৈরি করে স্তূপের মতো ব্যবহার করার চেষ্টা হতো। এরমধ্যে থাকত উপাসনাগৃহ (চৈত্য)*, মঠ (বিহার) – ঠিক যেমনটি বড় বাড়ির মধ্যে এসবের ব্যবস্থা থাকে। এইভাবেই বড় বড় মন্দিরগুহাগুলো তৈরি হয়েছিল। এর কয়েকটি রয়েছে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত কার্লে অঞ্চলে। পাহাড় কেটেই এইসব জটিল আকৃতির গুহামন্দির তৈরি হয়েছে। গুহার প্রবেশদ্বার ছিল আয়তক্ষেত্র ধরনের। গুহায় ঢুকে প্রথমে উপাসনাগৃহ, এটিও আয়ত ক্ষেত্রাকার। ওই ঘরের একপ্রান্তে স্তূপটির ছোট একটা প্রতিরূপ রাখা থাকত। গুহার দুইপাশ বরাবর ভিক্ষুদের থাকবার ছোট ছোট ঘর থাকত। কার্লের স্তূপটির ছাদ তৈরি হয়েছিল পিপের গায়ের মতো লম্বা লম্বা কাঠের টুকরো জুড়ে। কাঠ সাজানোর পরিশ্রম এখানে সম্পূর্ণ অবাস্তব মনে হয়। প্রাচীন অজন্তা, ইলোরা কিংবা পরবর্তী কালের অন্যান্য হিন্দু মন্দিরের চেয়ে বৌদ্ধ-গুহা মন্দিরগুলোর পরিকল্পনাও বেশি সুন্দর, স্থাপত্যও বেশি শিল্পসমৃদ্ধ। জৈনদেরও গুহামন্দির ছিল, কিন্তু বৌদ্ধদের মতো এত সুন্দর নয়। গুহা মন্দিরগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামোর ওপর তৈরি ছিল, সেজন্যে স্থাপত্য কৌশলের তেমন কোনো পরিবর্তনের সুযোগ ছিল না।

[* ‘চৈত্য’ শব্দটি এসেছে বৌদ্ধ পূর্ববর্তীকালে পবিত্র স্থানগুলোর বর্ণনা প্রসঙ্গে। প্রাচীন গণরাজ্যগুলোতে পবিত্র স্থানগুলো বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকত ও সেখানেই নিয়মিত পূজা অৰ্চনা হতো।]

এই যুগের ভাস্কর্য ছিল স্থাপত্যের ওপর নির্ভরশীল। স্তূপের তোরণ ও বেড়া আর চৈত্যের প্রবেশদ্বারের ওপর কিছু কিছু অলংকরণের মধ্যেই ভাস্কর্যের সুযোগ সীমিত থাকত। গোড়ার দিকের ভাস্কররা পাথরের ওপর কারুকার্যে তত দক্ষ ছিল না। বরং কাঠ ও হাতির দাঁতই তাদের বেশি পছন্দ ছিল। কিন্তু এরপর দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে অমরাবতী ও দাক্ষিণাত্যের গুহাগুলোতে পাথরের ভাস্কর্য রীতিমতো শিল্পসৌকর্যে সমৃদ্ধ। জৈনধর্মের অনুরাগীরা পৃথকভাবে সোজা নির্মিত মন্দির পছন্দ করত। মথুরায় যে সুন্দর লাল রঙের বালিপাথর পাওয়া যেত তা দিয়েই এই ধরনের ভাস্কর্য নির্মিত হতো। এই মথুরা-পদ্ধতির ভাস্কর্য কুষাণ রাজাদেরও পছন্দ ছিল। মথুরার কাছে কুষাণ রাজাদের বেশ কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গেছে। মথুরা পদ্ধতিতেই বুদ্ধদেবের প্রথম মূর্তি তৈরি হয়। মূর্তি তৈরি হয়েছিল সম্ভবত জৈনমূর্তির অনুকরণে। আগেকার স্তূপের ভাস্কর্যের মধ্যে বুদ্ধমূর্তি নেই। বুদ্ধের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে নানা সংকেতের সাহায্যে। যেমন, ঘোড়ার দ্বারা বোঝানো হয়েছে রাজকীয় জীবন পরিত্যাগ; গাছ দ্বারা বোঝানো হয়েছে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। তেমনি চক্রের অর্থ হলো বুদ্ধদেবের প্রথম উপদেশ দান। আর স্তূপ মানে বুদ্ধদেবের মৃত্যু ও নির্বাণ লাভ। মথুরা-পদ্ধতির ভাস্কর্য ও স্তূপগুলোর মধ্যে একটা উচ্ছল সজীবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক ও ভারতীয় ভাস্কর্যের মিশ্রণ গান্ধার পদ্ধতিতে দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে বৌদ্ধধর্মের নানা ঘটনা রূপায়িত করা হয়েছিল। গান্ধার পদ্ধতির মূর্তিগুলোতে বৃদ্ধজননীর আদল মেলে এথেন্সের নারীদের সঙ্গে। অন্যান্য বৌদ্ধচরিত্রের মুখমণ্ডল অ্যাপোলোর ধাঁচে তৈরি। গান্ধার শিল্পে মূর্তি নির্মাণের ‘স্টাকো’ পদ্ধতি খুব ব্যবহৃত হতো। আফগানিস্তানের বহু মঠেই এই ধরনের মূর্তি দেখা যায়। পোড়ামাটির কাজও প্রচলিত ছিল। পাথরের মূর্তির খরচ বেশি হওয়ায় অনেকে পোড়ামাটিই বেছে নিত। মাতৃমূর্তির খুব প্রচলন লক্ষ্য করা যায়, কারণ জনসাধারণ এই ধরনের মূর্তিপূজাই বেশি পছন্দ করত। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে উর্বরাশক্তির পূজাপদ্ধতি ও আরো অন্যান্য জনপ্রিয় পূজাপদ্ধতির নিকট সম্পর্ক ছিল। তার উদাহরণ হলো স্তূপগুলোর গুরুত্ব। সাঁচীস্তূপের তোরণে বহু নারীমূর্তি খোদিত আছে। সেগুলো প্রকৃতপক্ষে মাতৃমূর্তিরই আধুনিক অলংকরণ।*

[* ঘর সাজানোর জন্যে বা খেলনা হিসেবেও পোড়ামাটির মূর্তির চল ছিল। এই সময়কার পোষাক সম্পর্কে মূর্তিগুলো থেকে চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়। দেবী হারীতীকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো এরই উদাহরণ।]

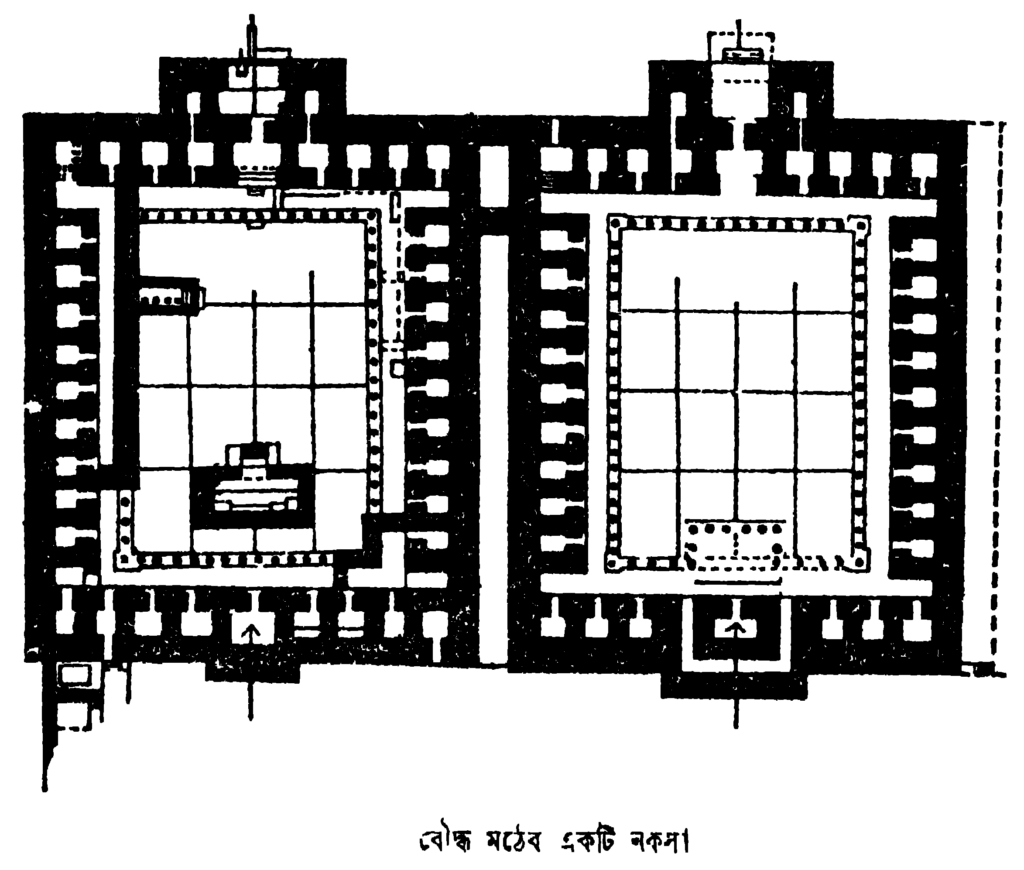

এই যুগের প্রায় সমস্ত কর্মোদ্যোগের পেছনেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই ধর্মীয় উদ্যোগ ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদেরও সমর্থন ছিল। এই কারণেই মঠগুলোতে অর্থদানের বিরতি ছিল না। স্তূপও গড়ে উঠেছিল বিরাট বিরাট আকৃতির। বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ সবদিক থেকেই সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। কয়েকটি মঠের এত বিপুল অর্থ ছিল যে তারা ক্রীতদাস ও শ্রমিক নিয়োগ করত সন্ন্যাসীদের কাজে সাহায্য করার জন্যে। আগের যুগের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা করে খাদ্য সংগ্রহের ইতিহাসের সঙ্গে এ যুগের আর কোনো মিল রইল না। মঠের বিরাট ভোজনগৃহে সন্ন্যাসীরা নিয়মিত খেতে পেত। শহরের আশেপাশে অথবা দূরে পাহাড়ের কোলে মঠগুলো তৈরি হতো। দূরের মঠগুলো চলত দানের টাকায় এবং সন্ন্যাসীদের অর্থাভাবে কোনো কষ্ট পেতে হয়নি। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। ফলে ধর্মের শক্তিও কমে আসতে লাগল। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় এমন ঘটলে তিনি নিশ্চয়ই এসব দেখে খুশি হতেন না। ওদিকে যাতায়াতের রাস্তাঘাটের উন্নতি ঘটায় নতুন নতুন ধ্যানধারণাও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বৌদ্ধরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ও ভারতবর্ষের বাইরেও ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিল। বিভিন্ন রকম মানুষের ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে বৌদ্ধধর্মের উপরও নতুন চিন্তার প্রভাব পড়ল। ফলে প্রাচীন মতবাদের নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু হলো; দেখা দিল মতভেদ এবং শেষে বৌদ্ধধর্ম দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমাজের ধনীদের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা ও এই বিরোধের ফলেই বৌদ্ধধর্মের পতনের সূচনা হলো।

যেমন হয়ে থাকে, বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরেই তাঁর উপদেশের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মতভেদ দূর করার জন্যে ক্যাথলিকদের যেমন ধর্মসভা হতো, বৌদ্ধধর্মের প্রচারকদের মতভেদ মীমাংসার জন্যেও বার বার সভা ডাকা হয়েছিল। এরমধ্যে সবচেয়ে পুরনো গোড়াপন্থীদের বলা হতো থেরবার গোষ্ঠী। এদের কেন্দ্র ছিল কৌশাম্বী। এরা বুদ্ধদেবের উপদেশগুলো পালি অনুশাসনের (পালিভাষার নামানুসারে) মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছিল। মথুরাকে কেন্দ্র করে সর্বাস্তিবাদ গোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়ল উত্তরাঞ্চলে। শেষ পর্যন্ত এরা চলে গেল মধ্য-এশিয়ায় এবং সংস্কৃতভাষায় উপদেশগুলো বিধিবদ্ধ করল। বিভিন্ন গোষ্ঠী ধর্মের যেসব পরিবর্তন সাধন করল, বুদ্ধদেব নিজে সেগুলো মেনে নিতেন বলে মনে হয় না। যেমন, বুদ্ধদেব যদিও তাঁর ওপর দেবত্ব আরোপ করতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন, প্রথম শতাব্দীর সময় থেকেই তাঁর মূর্তি তৈরি শুরু হয়ে গেল এবং মূর্তিপূজাও হতে লাগল। এই সময় ‘বোধিসত্ব’ মতবাদও চালু ছিল। ওই মতবাদ অনুযায়ী যে ব্যক্তি মানবজাতির কল্যাণের জন্যে নিজের নির্বাণের কথা উপেক্ষা করে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যান, তাঁকেই বলা হবে ‘বোধিসত্ব’। আবার আরেকদল বৌদ্ধের মতে, বুদ্ধদেব তাঁর পূর্বজন্মে বোধিসত্ব নামে পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ বক্তব্য হলো, পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে যেকোনো মানুষ ক্রমাগত পুণ্য অর্জন করে যেতে পারে। আরো বলা হলো, কোনো ব্যক্তির নাম করে পুণ্য করলে বিনা পরিশ্রমেই ওই ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে পুণ্যের ভাগ নিয়ে নিতে পারবে। অতএব ধনী ব্যবসায়ীরা বৌদ্ধধর্মের জন্যে গুহা তৈরি করে দিয়ে পুণ্য অর্জন করতে পারবে। (এ যেন সম্পত্তি উপার্জন ও অন্যকে দানের ব্যাপার) পরবর্তী ‘বোধিসত্ত্ব’ মতবাদের সঙ্গে আদি বৌদ্ধধর্মের বেশ পার্থক্য দেখা দিল। খ্রিস্টোত্তর দ্বিতীয় শতকের প্রথমদিকে কাশ্মীরে যে চতুর্থ বৌদ্ধ-সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে এই বিরোধকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গোঁড়া বৌদ্ধদের বলা হলো হীনযানপন্থী, আর নব্যবাদী বৌদ্ধরা পরিচিত হন মহাযানপন্থী হিসেবে। শেষ পর্যন্ত হীনযানপন্থীরা সিংহল, বর্মা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে শক্তিশালী হয়ে রইল। অন্যদিকে ভারত, মধ্য- এশিয়া, তিব্বত, চীন ও জাপানের বৌদ্ধরা মহাযানপন্থী রয়ে গেল।

মহাযানপন্থার উদ্ভব হয়েছিল সম্ভবত অন্ধ্রে, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। তারপর একদল বৌদ্ধ দার্শনিক তার পরিমার্জনা ও ব্যাখ্যা করেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন নাগার্জুন। তিনি এসেছিলেন দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে। পরবর্তী জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। নাগার্জুন ছিলেন বৌদ্ধধর্মের সেন্ট পলের মতো। তিনি শূন্যতা মতবাদ প্রচার করেন। তার মূল কথা হলো, আমরা চারিদিকে যা দেখছি তার সবই শূন্য ও মায়া। প্রকৃতপক্ষে এই শূন্যতা হলো নির্বাণ। অর্থাৎ প্রত্যেক বৌদ্ধ জন্মান্তর থেকে মুক্তিকামনা করত, এ হলো তাই। এরপর আরো অন্যান্য বৌদ্ধ দার্শনিক এই মতবাদের পরিবর্ধন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের দর্শনের জবাব দেবার জন্যে বৌদ্ধরা এবার নিজেদের ধর্মের দার্শনিক যুক্তি শক্তিশালী করার চেষ্টা শুরু করল। মহাযানপন্থীরা এই প্রচেষ্টায় ভালোভাবেই আত্মনিয়োগ করল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে মহাযানপন্থী ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে দার্শনিক তর্ক ও বিবাদ চলতে থাকল।

মহাযানপন্থার আরো কয়েকটি মতবাদ জন্ম নিয়েছিল ভারতবর্ষের বাইরে। এর মধ্যে একটি মতবাদ ছিল যে, পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যেই বুদ্ধদেব নিজে দুঃখের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। মানবজাতিকে যিনি নিজে দুঃখভোগ করে মুক্তির পথে নিয়ে যান, তিনিই বোধিসত্ব। বোঝা যাচ্ছে, প্যালেস্টাইন অঞ্চল থেকেই এই মতবাদ বৌদ্ধধর্মে এসেছে। মহাযানপন্থার আর একটি মতবাদ হলো যে, একের পরে এক অনেকগুলো স্বর্গ আছে এবং এইসব স্বর্গে অসংখ্য বোধিসত্ত্ব বাস করেন।

এইসব শতাব্দীতে জৈনধর্মের ভক্তেরও অভাব ছিল না। কিন্তু মহাবীরের উপদেশ নিয়েও দ্বিমত দেখা দিল। একদল হলো— দিগম্বর বা গোঁড়াপন্থী, আর অন্যরা শ্বেতাম্বর বা উদারপন্থী। জৈনরা মগধ থেকে পশ্চিম দিকে এসে প্রথমে মথুরা ও উজ্জয়িনী এবং শেষে পশ্চিম উপকূলের সৌরাষ্ট্রে নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করল। আরেক দল দক্ষিণদিকে কলিঙ্গতে চলে এলো। সেখানে অল্প কিছুদিন রাজা খারবেলার সমর্থনও লাভ করেছিল। দক্ষিণ-ভারতে মহীশূর ও তামিল অঞ্চলেই জৈনদের সংখ্যা বেশি। মোটামুটিভাবে বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্মও সমাজের একই ধরনের লোকের সমর্থন পেয়েছিল এবং একই ধরনের সমস্যাতেও জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু মূল উপদেশাবলি থেকে বেশি বিচ্যুতি ঘটেনি। জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যারও বেশি হেরফের হয়নি।

ব্রাহ্মণ্যবাদও এইসব টানাপোড়েনের মধ্যে অপরিবর্তিত থাকতে পারেনি। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বৈদিকযুগের কোনো কোনো দেবতার জনপ্রিয়তা কমে গেল। আবার, অনেক দেবতার ওপর অনেক নতুন গুণ আরোপ করা হলো। এই সময়েই ব্রাহ্মণ্যবাদে যেসব নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ হলো, সেসব নিয়েই এখনকার হিন্দুধর্ম। এই সময়ে অবশ্য ‘হিন্দুধর্ম’ শব্দটা প্রচলিত হয়নি। এই নামকরণ করল আরবরা, অষ্টম শতাব্দীতে। ভারতবর্ষে প্রচলিত শিব ও বিষ্ণু উপাসক ধর্মের তারা নামকরণ করে হিন্দুধর্ম বলে। কিন্তু সুবিধার জন্যে আগের সময় থেকেই পরিবর্তিত ব্রাহ্মণ্যবাদকে আমরা হিন্দুধর্ম বলে উল্লেখ করব। কোনো ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব উপলব্ধির ফলস্বরূপ হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়নি। বিভিন্ন বিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্ম এসেছে। একাধারে বৈদিক ধর্ম ও অন্যদিকে বিভিন্ন অর্বাচীন ধর্মের নানা বৈশিষ্ট্য হিন্দুধর্মে সংযোজিত হয়েছে। অনেক সময় পুরোহিতরাও পূজাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে অন্যান্য ধর্মের কোনো কোনো পূজাপদ্ধতি বা বিশ্বাসকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

বৈদিকযুগের বলিদান প্রথা নিয়ে তখনকার প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী গোষ্ঠীগুলো যে আপত্তি তুলেছিল তার ফল হিসেবে ব্রাহ্মণ্যবাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের ধারণা শক্তিশালী হতে লাগল। এই ধারণার মূলভিত্তি ছিল উপনিষদের দর্শন। ঈশ্বরের তিনরূপের ধারণাও গড়ে উঠল এবার। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষাকর্তা, আর শিব ধ্বংসকর্তা। যখন পৃথিবী অনাচারে ভরে যায়, শিব তখনি পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেন। আবর্তনশীল প্রকৃতির রূপ থেকেই এই ধারণার উদ্ভব। প্রকৃতিতে জন্ম সংরক্ষণ ও ধ্বংস স্বাভাবিক ঘটনাপর্যায়। তিন দেবতার মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের ভক্তদের সংখ্যা ছিল অনেক। পরবর্তী যুগেও হিন্দুধর্মের দুই প্রধান মতবাদীরা হলো শৈব ও বৈষ্ণব। প্রত্যেক দলেরই বিশ্বাস, তাদের দেবতাই হলেন পরমশক্তির আধার। ব্রহ্মা তেমন জনপ্রিয় হতে পারেননি।

ব্রহ্মা যখন জগৎ সৃষ্টি করলেন, বিষ্ণু তখন সমুদ্রের মধ্যে সহস্রফণা-বিশিষ্ট সাপের কুণ্ডলীর ওপর নিদ্রামগ্ন হলেন। জেগে উঠে বিষ্ণু উচ্চতম স্বর্গে চলে এলেন। সেখান থেকে তিনি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি রাখেন। যখন অনাচার খুব বেড়ে ওঠে, বিষ্ণু বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে অনাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি এ পর্যন্ত নয়বার পৃথিবীতে এসেছেন সর্ব শেষবার এসেছিলেন বুদ্ধদেব রূপে। বুদ্ধদেবকে হিন্দুধর্মের অবতার হিসেবে গ্রহণ করা হলো— যখন বৌদ্ধধর্ম আর হিন্দুধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকল না। দশম অবতারের আবির্ভাব এখনো হয়নি। শেষবার তিনি আসবেন শাদা ঘোড়ায় চেপে কল্কি অবতার রূপে। এই কল্পনার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় ইহুদিদের উদ্ধারকর্তা মেসায়া ও মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের মৈত্রেয় বুদ্ধের আগমনের কল্পনার সঙ্গে।

বৈদিক দেবতা রুদ্র ও তামিল দেবতা মুরুগণ থেকেই শিবের বিবর্তন। শিবের উপাসনার মধ্যে কয়েকটি উর্বরতা সম্পর্কিত বিশ্বাসের প্রভাব দেখা যায়। লিঙ্গ বা ষাঁড়ের প্রতীকচিহ্ন এবং শিবের সঙ্গে কয়েকজন উর্বরতা-বৃদ্ধিকারী দেবীর উল্লেখ থেকে এই প্রভাবের কথা মনে হয়। শিবের উপাসনার অঙ্গ হিসেবে লিঙ্গপূজা শুরু হয়েছে, প্রায় ২ হাজার বছর আগে থেকে। এইসব দেবতার পূজার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পূজাপদ্ধতিরও বিরাম ঘটেনি। জন্তু-জানোয়ার, গাছ- পাহাড় ও নদীকে পবিত্র মনে করা হতো। ষাঁড়, সাপ ও কয়েক ধরনের গাছকে উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে পূজা করা হতো। গাভীকেও পূজা করা হতো। বিষ্ণুর প্রিয় পর্বত ছিল বৈকুণ্ঠ ও শিবের প্রিয় পর্বত ছিল কৈলাস। বিশ্বাস ছিল গঙ্গানদীর উৎপত্তি হয়েছে স্বর্গ থেকে। তাই গঙ্গার জলকে পবিত্র মনে করা হতো। এছাড়াও নানান উপদেবতা ও নানা ধরনের স্বর্গীয় প্রাণীর অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল।

প্রথম দিকের হিন্দুধর্ম মূলত আনুষ্ঠানিক ছিল বটে, কিন্তু পরে বলা হলো, ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠাও সম্ভব। ক্রমশ একেশ্বরবাদের ধারণা ও বিষ্ণু বা শিবকে ঈশ্বরেরই দুইরূপে দেখার মনোভাব জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। নতুন ধারণায় বলা হলো, বিভিন্ন মানুষের ভক্তির পরিমাণ বিভিন্ন রকম এবং ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভক্তকে প্রসাদ দান করতে পারেন। এই ব্যক্তিগত ভক্তির ব্যাপারটা ক্রমশ হিন্দুধর্মের এক গতিশীল শক্তিতে পরিণত হলো।

বৈদিকধর্মের বলিদানের অনুষ্ঠানটা যে একেবারে বাদ গেল, এমন নয়। রাজ্যাভিষেকের সময় বলিদান হতো। কিন্তু ক্রমশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যের সম্পর্ক প্রায় লোপ পেল। বৈদিক ঐতিহ্য নিয়ে মাথা ঘামাত কেবল ব্রাহ্মণরাই। সাধারণ মানুষ আনন্দ পেত মহাকাব্য পড়ে, আর ব্রাহ্মণেরা পছন্দ করত বৈদিকসাহিত্য। মহাকাব্য ছাড়াও পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রও সাধারণ মানুষের প্রিয় ছিল। মহাকাব্যের নায়ক রাম ও কৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বিষ্ণুরই মানবলীলা বলে মনে করত। মহাকাব্যগুলো প্রথমে ছিল চারণগাথা, কিন্তু পরে সেগুলোকে ঐশ্বরিক কাব্যের সম্মান দেওয়া হলো। মহাকাব্যের মধ্যে আগে কোনো ধর্মীয় সুর ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণরা পরবর্তীকালে এগুলোকে ধর্মীয় সাহিত্য হিসেবে পরিমার্জনা করেছিল। জোর করে অন্যান্য বিষয়ও পুরনো রচনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে দেওয়া হলো। এভাবেই মহাভারতের মধ্যে ভগবদ্গীতার অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল।

ঈশ্বর-সম্পর্কিত চিন্তাধারার পরিবর্তনের উদাহরণ পাওয়া যাবে গীতার দর্শনের মধ্যে। ওই যুগের হিন্দুধর্মে বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জন্মান্তরবাদ ও কর্ম সম্পর্কিত মতবাদ। বর্তমান জন্মের কাজকর্মের জন্যে মানুষ পরবর্তী জন্মে তার ফল পাবে। একে নিয়তিবাদ বললে ভুল হবে। কারণ, মানুষ ভালো কাজ করে পরবর্তী জন্মে পুরস্কারের অধিকারী হতে পারে বলে বিশ্বাস ছিল। কোনো কাজের ভালোমন্দ বিচার হতো ‘ধর্ম’ বা প্রাচীন নিয়ম অনুসারে। তবে বিচারকর্তা ছিল ব্রাহ্মণরাই। গীতায় বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ কোনো প্রশ্ন না করে প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী নিজের কর্তব্য করে যাবে। উদাহরণস্বরূপ যুদ্ধের সময় আত্মীয়-হননে অর্জুনের অনিচ্ছার উল্লেখ করা যেতে পারে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে ন্যায়যুদ্ধে হত্যা করলেও অর্জুনের কোনো পাপ হবে না।* ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে ব্যক্তিগত পছন্দের খানিকটা অবকাশ থাকলেও ভালোমন্দ চূড়ান্ত বিচারের অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণদেরই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই গীতা একটি অসাধারণ গ্রন্থ। সহজ ভঙ্গিতে কঠিন দার্শনিক চিন্তার বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি গ্রন্থটির রচনার অন্যান্য গুণও উল্লেখযোগ্য। এই সব কারণেই গীতা হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ বলে পরিগণিত হয়।

[* অর্জুন ছিলেন পঞ্চ পাণ্ডবদের একজন, এবং এক্ষেত্রে যে আত্মীয়দের উল্লেখ আছে তাঁরা হলেন অর্জুনের পিতৃব্যপুত্র কৌরবগণ— যাঁদের বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। অর্জুনের সারথি কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলে গণ্য।]

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে খ্রিস্টধর্ম প্রথম ভারতে এলো পশ্চিমী জগতের বাণিজ্য জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে— এডেসার ক্যাথলিক চার্চের মতে, সেন্ট টমাস নাকি দুবার ভারতে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। প্রথমবার তিনি উত্তর-পশ্চম ভারতের পার্থিয়ান রাজা গণ্ডোকারনেসের কাছে যান। তবে এই কাহিনী যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য নয়, বরং দ্বিতীয়বার আগমনের কাহিনীর সত্যতা বেশি বলে মনে হয়। ৫২ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট টমাস মালাবারে এসে পৌঁছান। এই উপকূলে কয়েকটি ধর্মকেন্দ্ৰ স্থাপন করে তিনি পূর্ব-উপকূলে মাদ্রাজ শহরের বেথ থুমাতে* আসেন। এখানে তাঁর ধর্মপ্রচারের চেষ্টায় বাধা উপস্থিত হয়। মাদ্রাজের কাছে মায়লাপুরে ৬৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হয়। এখনো মালাবার অঞ্চলে অনেকগুলো ধর্মকেন্দ্র আছে এবং এগুলো সম্ভবত প্রথম শতাব্দীতেই স্থাপিত। ওই শতাব্দীতে দক্ষিণ- ভারতে ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যীশু খ্রিস্টের কোনো একজন শিষ্যের ভারতে আগমনের কাহিনী অবিশ্বাস্য নাও হতে পারে।

[* বেথ থুমা— হিব্রু ভাষায় ‘টমাসের গৃহ’।]

***

১. নাসিকের গুহালিপি, নং ১০। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, অষ্টম। পৃ. ৭৮