তৃতীয় খণ্ড – রাষ্ট্র পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ : লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে

Humpty Dumpty sat on a wall Humpty Dumpty had a great fall

All the king’s horses and all the king’s men Could not put Humpty Dumpty together again.

—-Nursery Rhyme

লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে

তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. বঙ্গভবনে বাঁটকু : নির্বাহী বিভাগ কি ‘নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রে’র পথে চলছে?

৬.১ সূচনা

Do you think the Batku (dwarf) sitting in Banga Bhavan is running your country?

প্রশ্নটি করেছিলেন আমাকে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মরহুম এম সাইফুর রহমান। প্রশ্নটির তাৎপর্য বুঝতে হলে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বলতে হয়। ১৯৯১ সালের শেষ দিকে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসে অর্থনৈতিক পরামর্শক (Economic Minister) পদ থেকে বদলি হয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে যোগ দিই। অর্থ বিভাগে যোগ দেওয়ার দুই-তিন দিন পর অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি কোনো একটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিভিন্ন অনিয়ম সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন এবং তাঁকে অপসারণ করে তাঁর জায়গায় জ্যেষ্ঠতম উপব্যবস্থাপনা পরিচালককে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করে ফাইল পেশ করতে পরামর্শ দেন। আমি অফিসে ফিরে আসি এবং সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সন্তুষ্ট হই যে মন্ত্রীর অভিযোগসমূহের অনেকাংশেরই সত্যতা রয়েছে। আমি যুগ্ম সচিবকে অবিলম্বে মন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে ফাইল প্রস্তুত করতে অনুরোধ করি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফাইল আমার টেবিলে চলে আসে। নথিতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য একটি সারসংক্ষেপ পেশ করা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের পরিবর্তন সংক্রান্ত ফাইল রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে হতো। কিন্তু এরশাদের পতনের পর সংবিধান সংশোধন করে মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার সাংবিধানিকভাবে চালু করা হয়। সংবিধান সংশোধন হলেও তখনো কার্যবিধিমালা সংশোধিত হয়নি। সংবিধান সংশোধনের আগের পাঠে কার্যবিধিমালায় নির্দেশ ছিল যে ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমতি লাগবে। যেহেতু তখনো সংবিধান ও কার্যবিধিমালার মধ্যে অসংগতি ছিল, সেহেতু এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমতির প্রয়োজন আছে কি না, সে সম্পর্কে ক্যাবিনেট ডিভিশনের নির্দেশনা চাওয়া হয়। আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্যাবিনেট বিভাগ জানায় যে যত দিন পর্যন্ত কার্যবিধিমালা সংশোধিত না হবে, তত দিন পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিতে হবে। যুগ্ম সচিব আমাকে নথি দেখালেন। আমি সন্তুষ্ট হয়ে রাষ্ট্রপতির জন্য তৈরি করা সারসংক্ষেপ অর্থমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিই।

পরের দিন মন্ত্রী অফিসে আসার পর তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী আমাকে খবর দিলেন যে আমি যেন মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করি। আমি মন্ত্রীর কক্ষে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থমন্ত্রী আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি কেন রাষ্ট্রপতির জন্য সারসংক্ষেপ পেশ করলাম? দেশে যে মন্ত্রিসভাশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়েছে, সেটা সম্পর্কে কি আমি অবগত নই? সেই প্রসঙ্গেই তিনি ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন যে আমি কি মনে করি বঙ্গভবনে উপবিষ্ট বাঁটকু সত্যি সত্যিই দেশ পরিচালনা করছেন? আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে এ কাজ করা হয়েছে বলার পর তাঁর রাগ গিয়ে পড়ল আইন মন্ত্রণালয়ের ওপর। তিনি আইনসচিবকে টেলিফোনে গালিগালাজ করলেন এবং আমাকে বললেন যে নথি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো যাবে না। আমি বললাম, আপনি লিখে দেন যে প্রধানমন্ত্রীর জন্য সারসংক্ষেপ পেশ করা হোক। তিনি লিখে দিলেন এবং তদনুসারে আবার নথি তাঁর কাছে ফিরে গেল এবং তাঁর ও প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে ব্যবস্থা গৃহীত হলো।

বিভাগীয় কাজের সমাধান ঠিকই হলো, কিন্তু আমার মনে একটা বড় খটকা জেগে উঠল। তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক ভালো ছিল না। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি খর্বাকৃতির ছিলেন। কিন্তু বাঁটকু শব্দটি ব্যবহার করে অর্থমন্ত্রী শুধু খর্বাকৃতিকেই পরিহাস করেননি, এর ভেতর অর্থমন্ত্রীর রাজনৈতিক দর্শনও নিহিত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, মন্ত্রিসভাশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা গৌণ। মন্ত্রিসভার সদস্যরা যদি দৈত্যের মতো ক্ষমতাবান হন, তাহলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নেহাত বাঁটকুর মতো।

অথচ এ অবস্থা কিন্তু সব সময় ছিল না। ১৯৭৩ সালে আমি যখন বৃত্তি নিয়ে কানাডাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে যাই, তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। তাঁর সময়ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিয়ে একটি প্রশ্ন উঠেছিল, যার সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশত আমিও জড়িয়েছিলাম।

ঘটনাটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত। তত দিনে দেশে কলাবরেটরদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আইন পাস হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকের হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার বিভিন্ন অভিযোগ আসতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তখন ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। তাঁর মতে, এসব অভিযোগ সঠিক ছিল না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য পুলিশের কর্মকর্তারা উপযুক্ত নন। কাজেই তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছে একটি নথি নিয়ে যান। সেখানে প্রস্তাব করা হয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ‘কলাবরেটর’ আইনে পুলিশ কোনো তদন্ত করবে না। এ বিষয়ে তদন্তের ভার দেওয়া হবে চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটিকে। মোজাফফর আহমদ চৌধুরী এ ফাইল স্বাক্ষরের জন্য সরাসরি গণভবনে নিয়ে যান। বঙ্গবন্ধু তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলী সাহেবকে ডেকে পাঠান। ড. চৌধুরী ও প্রফেসর ইউসুফ আলীর সঙ্গে পরামর্শ করে বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবিত কমিটির সদস্যদের তালিকাও মৌখিকভাবে অনুমোদন করেন। তারপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ সম্পর্কে নথি অবিলম্বে পেশ করার জন্য নির্দেশ দেন।

আমি তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উচ্চশিক্ষা, শিক্ষা সংস্কার, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও যুবসংক্রান্ত বিষয়ের উপসচিব। শিক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে ফিরে এসে আমাকে ডেকে পাঠান এবং অনুমোদিত কমিটির তালিকাটি আমার হাতে দিয়ে এ সম্পর্কে একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন। আমি শিক্ষামন্ত্রীকে জানাই যে এ ধরনের কমিটির আইনগত বৈধতা পরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এখন আর আইন মন্ত্রণালয়ের কোনো পরামর্শের প্রয়োজন নেই। তিনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নথি তৈরি করতে বলেন।

আমি আমার অফিসে ফিরে আসি এবং শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে একটি বিজ্ঞপ্তির খসড়া প্রস্তুত করে টাইপিস্টকে টাইপ করার জন্য দিই। তারপর আমি আমার বক্তব্য লিখি। সেই নোটে আমি লিখি, শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশক্রমে আমি এই বিজ্ঞপ্তির খসড়া পেশ করছি। তবে বিষয়টি আইনসম্মত কি না, সে সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন রয়েছে এবং সেই প্রশ্নগুলোও অতি সংক্ষেপে আমি নোটে লিখি এবং সবশেষে লিখি যে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি অনুমোদনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের কাছে পাঠানোর জন্য নথি পেশ করা হলো। আমার স্বাক্ষর করার পর শিক্ষাসচিব এবং শিক্ষামন্ত্রী কিছু না লিখে শুধু স্বাক্ষর করে ফাইল প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকেও তড়িৎগতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে ফাইলটি পাঠানো হয়।

আশা করা হচ্ছিল যে রাষ্ট্রপতির অফিস থেকে ফাইলটি এক দিনের মধ্যে বেরিয়ে আসবে। দুই-তিন দিন পরও যখন ফাইলটি ফেরত আসে না, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চান যে ফাইলের কী হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আমাকে বঙ্গভবনে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেন। আমি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি আমাকে জানান যে তাঁরা ফাইল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতির কাছে দাখিল করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এই ফাইল স্বাক্ষর করেননি। আমি শিক্ষামন্ত্রীকে এই তথ্য জানিয়ে দিই। দিন দশেক পর হঠাৎ শিক্ষামন্ত্রী আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি আমাকে বললেন যে রাষ্ট্রপতি তাঁকে ডেকেছিলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রশ্ন করেন, যে বিজ্ঞপ্তি আমার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন, সেই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে যে নোট আছে, তা পড়েছেন কি? শিক্ষামন্ত্রী বললেন, স্যার, পড়েছি। এটি একজন উপসচিব লিখেছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা এবং আবেগপ্রবণ।

রাষ্ট্রপতি বললেন, মোটেও আবেগপ্রবণ নন, তাঁর এই নোট পড়ে আমার মনেও প্রশ্ন জাগে এবং এ বিষয়ে আমি হাইকোর্ট লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়াশোনা করেছি। আমার ধারণা, তিনি যা লিখেছেন, সেটা সঠিক এবং আমি এই কমিটির অনুমোদন করতে পারব না। আপনি মেহেরবানি করে বঙ্গবন্ধুকে জানিয়ে দেবেন। ইউসুফ আলী সাহেব বঙ্গবন্ধুর কাছে যান। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বলেন, রাষ্ট্রপতি একজন সাবেক বিচারপতি এবং তিনি যদি এটা আইনসম্মত মনে না করেন, তাহলে এটা না করাই ভালো। সুতরাং ফাইলটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্বাক্ষরিত অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী ফেরত নিয়ে আসেন। তিনি ফাইলটি আমার হাতে দিয়ে বললেন যে এ বিষয়ে আর কিছু করার নেই। তিনি আরও বললেন, রাষ্ট্রপতি আপনাকে সাহসী নোট লেখার জন্য অভিনন্দন জানাতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীও শেষ পর্যন্ত মর্যাদা নিয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে টিকে থাকতে পারেননি। তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রপতির পদের অবমূল্যায়ন শুরু হয়।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বিভাজন বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তনের একটি বড় বিষয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গেছে। ক্ষমতার দিক থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ফ্রান্সের বুরবন সম্রাট, রাশিয়ার জার ও মোগল বাদশার সঙ্গে তুলনীয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বাড়ছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ নেই। তবে এই ক্ষমতা বৃদ্ধির একটি সীমা থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে Thomas Paine যথার্থই বলেছেন :

No country can be called free which is governed by an absolute power and it matters not whether it be an absolute royal power or an absolute legislative power as the consequences will be the same to the people.

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অবশ্যই বাড়াতে হবে। কিন্তু এ ক্ষমতা বাড়িয়ে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করা চলবে না। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন অবশ্যই থাকতে হবে। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশে saparation of power বা ক্ষমতার বিভাজনের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

এই নিবন্ধে সুশাসন ও নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। সূচনা খণ্ডের পর দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও তাঁর সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে সাংবিধানিক ক্ষমতার ভারসাম্যের ওপর কোনো প্রভাব পড়েছে কি না, সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ খণ্ডে নির্বাহী বিভাগের পুনর্গঠন সম্পর্কে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

৬.২ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৯৭২ সালের ৪৮ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধান করা হয় :

৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(২) রাষ্ট্রপতিরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা-অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শ দান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না। [১]

বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে এই ধারার বিভিন্ন পরিবর্তন করা হয়। সংবিধানের সর্বশেষ পাঠ অনুসারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিম্নরূপ :

৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। [২]

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রের অন্য সব ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে সংবিধানে ৪৮(৩) ধারায় সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ছাড়া তাঁর জন্য সব দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হবে। মূল সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে বস্তুত প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ছাড়া আর কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। সংবিধান সংশোধন আইন ১৯৯১-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করতে পারবেন। এই দুই ক্ষেত্ৰ ছাড়া রাষ্ট্রপতির নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। এ ধরনের ব্যবস্থার পক্ষে প্রধান যুক্তি হলো যে দেশে সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি নেতৃত্ব থাকতে হবে। নেতৃত্বের বিভক্তির ফলে দেশে অচলাবস্থা দেখা দিতে পারে। তবে এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

রাষ্ট্রপতির কাছে কোনো প্রস্তাব পেশ করা হলে রাষ্ট্রপতি যদি এর চেয়েও কোনো ভালো প্রস্তাব থাকে, তা বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদের কাছে পেশ করার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। অথচ নির্বাহী বিভাগের সব কর্মকর্তারই তাঁদের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। তবে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতিকে এ সুযোগ দেওয়া না হলেও পরোক্ষভাবে এ ক্ষমতা সংবিধানে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৪৮(৫) অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে, ‘প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।’ রাষ্ট্রপতিকে যেকোনো বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে কোনো নথির সুপারিশ সম্পর্কেও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভায় আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে পারেন। এ ব্যবস্থার সুবিধা হলো এই যে এ ধরনের সুপারিশ হবে অনানুষ্ঠানিক এবং গোপন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। বাংলাদেশে গত চার দশকে রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য কোনো প্রস্তাব পেশ করেছেন কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এই ব্যবস্থার বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে :

ক) প্রথমত, রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দিতে হলে সেটা সংবিধানে লিখিতভাবে দেওয়াই হবে বিধেয়। যেহেতু আমাদের লিখিত সংবিধান রয়েছে, সেহেতু কোনো বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির মতদ্বৈধতা প্রকাশের সুযোগ লিখিতভাবে দিতে হবে। কমনওয়েলথের কোনো কোনো রাষ্ট্রের সংবিধানে এ ধরনের বিধান রয়েছে।

খ) দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যদি বাংলাদেশে মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার থাকে, তবে সে পরামর্শ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে পাকিস্তান ও ভারতের সংবিধানে কী নির্দেশ আছে, সে বিষয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। ভারতে যখন মূল সংবিধান গৃহীত হয়, তখন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপর কোনো সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। ধরে নেওয়া হয় যে যেহেতু ভারতে মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেহেতু এই ধরনের সরকারি রীতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি রাজত্ব করবেন কিন্তু শাসন করবেন প্রধানমন্ত্রী। অবশ্য কোনো কোনো শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞ এ মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, যেহেতু সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি, সেহেতু রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র প্রধান (figurehead) নন এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে তিনি রাষ্ট্রের পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন। মূল ভারতীয় সংবিধানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রীতিনীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। ব্রিটেনে কোনো লিখিত সংবিধান নেই। ব্রিটেনে রাজার ক্ষমতার ওপর কোনো বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু কার্যত ব্রিটেনের রাজা নিজে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। তার মানে এই নয় যে রাজার ক্ষমতা নেই, বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজা তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। এর ফলেই ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীরা এমন কোনো কাজ করেননি, যা রাজা অনুমোদন দেবেন না।

দীর্ঘদিন ধরে রাজা এবং প্রধানমন্ত্রীর মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্রিটেনে একটি সুস্থ রাজনৈতিক ধারা গড়ে উঠেছে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে ব্রিটেনের রাজার মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় কোনো শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নেই। এখানে ঐতিহাসিক বিবর্তনে সুস্থ রীতিনীতিও গড়ে ওঠেনি। এর ফলে ১৯৭৬ সালে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন, তখন তিনি সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হ্রাস করেন। সংবিধানের ৪২ নম্বর সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৭৪ সংশোধন করা হয় এবং বলা হয় ‘The President of India is bound by the advice of the Council of Ministers.’[৩] সুতরাং বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ভারতের রাষ্ট্রপতির মতোই খর্বিত। তবে ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ শুনতে বাধ্য। বাংলাদেশে তাই প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পাকিস্তানের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে নিম্নরূপ বিধান করা হয়েছে :

Article 48 (1) In the exercise of his functions, the President shall act [on and] in accordance with the advice of the Cabinet [or the Prime Minister ] ।

[Provided that [within fifteen days] the President may require the Cabinet or, as the case may be, the Prime Minister to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall [within ten days] act in accordance with the advice tendered after such reconsideration/]

(2) Notwithstanding anything contained in clause (1), the President shall act in his discretion in respect of any matter in respect of which he is empowered by the Constitution to do so [and the validity of anything done by the President in his discretion shall not be called in question on any ground whatsoever].[৪]

লক্ষণীয়, পাকিস্তানের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রিপরিষদের সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে এ ধরনের আদেশ নথিপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রিপরিষদ পুনর্বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত দেবে, সেই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে ১০ দিনের মধ্যে অনুমোদন করতে হবে। সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার ফলে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও চার ধরনের সমস্যা রয়েছে। প্রথম হলো, রাষ্ট্রপতি শুধু রাষ্ট্রের প্রথম নাগরিক নন, তিনি রাষ্ট্রের অভিভাবক। বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে সংঘাতের রাজনীতি বিরাজ করছে, সেখানে এমন শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দিতে পারে, যার সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো সমাধান নেই। এ অবস্থাতে ব্রিটেনের মতো রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট না করাই ভালো। কিন্তু ব্রিটেনে লিখিত সংবিধান নেই। বাংলাদেশে লিখিত সংবিধানে এ ধরনের অস্পষ্টতা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে, সেটা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগে আরেকটি সমস্যা হলো, শাসনতান্ত্রিক অথবা কার্যত অনুরূপ পদে নিয়োগ। সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে শুধু প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারকের নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। আর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পদ রয়েছে, যেখানে যোগ্য এবং অবিতর্কিত প্রার্থী নিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। এসব পদের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের সদস্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, (শাসনতান্ত্রিক পদের বাইরে) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, মানবাধিকারের চেয়ারম্যান ও সদস্য, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে এসব পদে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এই সব পদে নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া যেতে পারে। তবে সমস্যা হলো, এতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং তাঁর কাছে এটা গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। অবশ্যই দেশের শাসনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বিবেচনায় নিতে হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে, তবে শর্ত থাকবে যে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ ব্যতীত প্ৰধান বিচারপতির পদ ছাড়া অন্য কোনো পদ রাষ্ট্রপতি নিজ উদ্যোগে পূরণ করতে পারবেন না। এর তাৎপর্য হলো যে রাষ্ট্রপতি কোনো মনোনয়ন অনুমোদন না করলে তাঁর স্থলে প্রধানমন্ত্রী নতুন মনোনয়ন দেবেন। তবে প্রধানমন্ত্রী কাউকে মনোনয়ন না দিলে রাষ্ট্রপতি সেসব পদে নিজ উদ্যোগে নিয়োগ দিতে পারবেন না।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে : ‘(৪৯) কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।’ বাংলাদেশে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের এই অধিকার রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে অপব্যবহার করা হয়। নির্বাহী বিভাগ তাদের সুবিধা অনুসারে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায়। কিন্তু এই ক্ষমতার অপব্যবহার হলে দেশের বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা কমে যাবে। কাজেই এই ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

সবশেষে জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের বিধান রয়েছে। গত তিন দশকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অপসারণ করা হয়েছে। এতে দেশের প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ন্যায়বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কোনো কর্মকর্তার অপসারণ প্রস্তাব করলে তা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই। এর ফলে যে সুপারিশ আসে, সেই সুপারিশই বাস্তবায়িত হয়। এখানেও প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ প্রত্যাখ্যান বা শাস্তির পরিমাণ হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া যেতে পারে।

তবে সংবিধান সংশোধন করলেই যে রাষ্ট্রপতি যথাযথভাবে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রথমত, রাষ্ট্রপতিকে এমন এক ব্যক্তিত্ব হতে হবে, যাঁর রাষ্ট্রপতিসুলভ গুণাবলি রয়েছে। যদি অযোগ্য ব্যক্তিকে এ পদে নিয়োগ করা হয়, তবে সংবিধান সংশোধন করেও সুফল পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, যোগ্য ব্যক্তিত্ব পাওয়া গেলেও সাহসী ব্যক্তিত্বের অভাব বাংলাদেশে রয়েছে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করতে হবে। রাষ্ট্রপতির কার্যকলাপ নিয়ে অহেতুক বিতর্ক হলে তাঁর পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা অত্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রপতি মূলত সরকারি দলের সমর্থন নিয়ে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন সংসদ সদস্যরা এবং ক্ষমতাসীন দলেরই সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে। রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করার পর সরকারি দলের উচিত তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করে রাষ্ট্রের অভিভাবকরূপে তাঁর ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করা। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদকেও অনেক ক্ষেত্রে দলীয়করণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচনের পর তিনি কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করার চেষ্টা করলে বিএনপি তাঁকে অভিশংসনের হুমকি দেয়। অভিশংসিত হওয়ার বদলে জনাব চৌধুরী পদত্যাগ করেন। অন্যদিকে নির্দলীয় প্রার্থী বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে আওয়ামী লীগ একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। কিন্তু ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী পরাজয়ের পর আওয়ামী লীগ নিজেই জনাব আহমদকে বিতর্কিত করে তোলে। এসব উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির পদ দলীয়করণ করার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

৬.৩ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

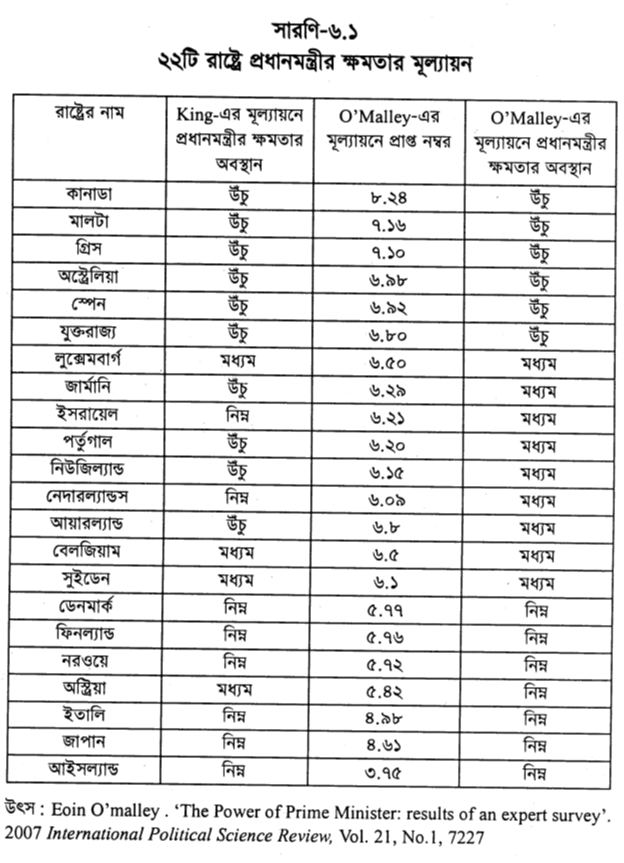

বিশ্বব্যাপী নির্বাহী বিভাগের প্রধানের ক্ষমতা বেড়ে চলেছে। দেশরক্ষার প্রয়োজনে শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য শক্তিমান কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বের দরকার। নিরাপত্তার সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য শক্তিশালী নির্বাহী প্রধানের প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত গড়ে তোলার জন্যও শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন। এসব মিলে রাষ্ট্রপতিশাসিত এবং মন্ত্রিসভাশাসিত উভয়ের ব্যবস্থাতেই নির্বাহী বিভাগের প্রধানের ক্ষমতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। এসব গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বেশির ভাগ দেশেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা উচ্চ পর্যায়ের। ১৯৯৪ সালে আর্থার কিং ২২টি দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিশ্লেষণ করেন।৫ এই বিশ্লেষণে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। ১. নিম্ন পর্যায়ের ২. মধ্যম পর্যায়ের ৩. উচ্চপর্যায়ের। ২০০৭ সালে Eoin O’malleyও এই ২২টি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিশ্লেষণ করেন।[৬] এই বিশ্লেষণে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে ১ থেকে ১০ নম্বর দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়। ৫.৩ শতাংশের নিচে যেসব দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা মূল্যায়িত হয়েছে, সেসব দেশকে নিম্ন পর্যায়ের ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ৫.৯৫ থেকে ৬.৭৮ যেসব দেশের প্রধানমন্ত্রীর মূল্যায়ন, তাদের মধ্যম পর্যায়ের এবং ৬.৭৯ এর ঊর্ধ্বে যেসব দেশ, সেসব দেশকে উচ্চপর্যায়ের বলে মূল্যায়ন করা হয়। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সারণি-৬.১-এ দেখা যাবে।

সারণি-৬.১

২২টি রাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মূল্যায়ন

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে একটি সমীক্ষা অনুসারে ২২টি পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ১০টি দেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা উঁচু পর্যায়ের। আর ৫টি দেশের মধ্যম পর্যায়ের। মাত্র ৭টি দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা নিম্ন পর্যায়ের। সমীক্ষা হতে দেখা যাচ্ছে যে বেশির ভাগ সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা উচ্চ পর্যায়ের। কাজেই বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা উচ্চ পর্যায়ের হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ নিয়ে শঙ্কার কোনো কারণ নেই। শঙ্কার কারণ অন্যত্র। এ ক্ষমতার বিশ্লেষণ মূলত আইনগত ক্ষমতার ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা শুধু আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। আইনবহির্ভূত উৎসের ক্ষমতা অনেক বেশি।

মন্ত্রিসভাশাসিত সরকারের স্থলে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকারের উদ্ভব

বিগত শতাব্দীতে সংবিধান বিশেষজ্ঞ Walter Bagehot প্রথম সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী পদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মতো প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার ওপর জোর দেন। এর ফলে সংসদীয় ব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তন দেখা দেয়। এমনিতে সংসদীয় ব্যবস্থায় cabinet from of government বা মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ ধরনের সরকারে প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই মন্ত্রিসভার নেতা; কিন্তু তাঁকে তাঁর সহকর্মীদের সম্মতির ওপর নির্ভর করতে হয়। তিনি প্রধান ঠিকই, কিন্তু এই প্রধান হওয়ার অর্থ হলো, তিনি সহকর্মীদের মধ্যে প্রথম, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ‘Primus inter peres’। এর তাৎপর্য হলো, অন্য মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর অধীন নন, তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী। প্রধানমন্ত্রী সহকর্মীদের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন ঠিকই কিন্তু তাঁকে সহকর্মীদের সমান মর্যাদা দিতে হয়। তাই মন্ত্রিসভাশাসিত যে সরকার, সে সরকারের দায়িত্ব হলো যৌথ। সব মন্ত্রী মিলে সংসদের কাছে দায়ী থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন সময় জরুরি অবস্থার কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উপরন্তু নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় জনগণ সুদৃঢ় নেতৃত্ব দেখতে চান। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর পদের মর্যাদা তখন মন্ত্রীদের পদের মর্যাদার চেয়ে অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় অনেক দেশেই মন্ত্রিসভাশাসিত সরকারের স্থলে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকারের (যাকে ইংরেজিতে prime ministerial government বলা হয়ে থাকে) উদ্ভব হয়। এই ব্যবস্থাতে মন্ত্রীরা যদিও প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী, তবু তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সমমর্যাদাসম্পন্ন নন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের অধীন গণ্য করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী যাঁকে খুশি মন্ত্রী করেন, যাঁকে খুশি বাদ দেন, যাঁকে খুশি গুরুদায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব দেন। মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন কিন্তু তিনি সে পরামর্শ গ্রহণ করবেন কি করবেন না, সে ব্যাপারে মন্ত্রীদের কোনো কিছু বলার এখতিয়ার নেই। পৃথিবীর প্রায় সব সংসদীয় রাষ্ট্রেই মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার ক্রমান্বয়ে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকারে রূপান্তরিত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৩) অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে যে ‘মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবে।’ আইনগতভাবে বাংলাদেশে তাই মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে যেসব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকার কার্যকর রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সংবিধানের ৫৫(১) ও (৫৫(২) অনুচ্ছেদ স্মরণ করা যেতে পারে :

৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত উপায়ে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। (১) কে মন্ত্রী হবেন, সে সিদ্ধান্ত তিনি একাই গ্রহণ করেন এবং কাকে কোন মন্ত্রণালয় দেওয়া হবে, সে সিদ্ধান্তও তিনি নিজে গ্রহণ করেন। যাঁরা মন্ত্রী পদের জন্য অথবা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী, তাঁদের প্রধানমন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। (২) সংবিধানের ৫৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময়ে কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত মন্ত্রী অনুরূপ অনুরোধ পালনে অসমর্থ হইলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগের অবসান ঘটাইবার পরামর্শ দান করিতে পারিবেন।’ প্রধানমন্ত্রী কোনো মন্ত্রীর আচরণে অসন্তুষ্ট হলে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে পারেন। (৩) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গৃহীত হয় না। কোন বিষয়ের ওপর কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যদি কোনো মন্ত্রী সে সিদ্ধান্ত মেনে না নেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে পারেন। এসব বিধানের ফলে সাংবিধানিকভাবে মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার কার্যত প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকারে পরিণত হয়।

কার্যবিধিমালায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে, ‘প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।’ তবে প্রধানমন্ত্রী কীভাবে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশ সংবিধানে নেই। এ সম্পর্কে ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে, ‘রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যবিধি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।’ সুতরাং সরকারের কার্যাবলি পরিচালিত হয় মূলত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত কার্যবিধিমালা অনুসারে। এই কার্যবিধিমালায় সব নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। এর কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো :

(১) কার্যবিধিমালায় যেসব বিধি আছে, তা প্রধানমন্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। ৩৩ নম্বর বিধিতে বলা হয়েছে, ‘The prime minister may, in any case or classes of cases, permit or condone a departure from these Rules to the extent he deems necessary.’ এই বিধিতে প্রধানমন্ত্রীকে দুই ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, তিনি যদি মনে করেন যে কোনো ক্ষেত্রে কার্যবিধিমালা লঙ্ঘন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে সে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অগ্রিম অনুমতি দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, যদি কার্যবিধিমালা লঙ্ঘন করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কিংবা সে লঙ্ঘনের জন্য কোনো অনুমোদন না নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলেও তিনি সে সিদ্ধান্ত প্রমার্জন করতে পারেন। এর তাৎপর্য হলো, কার্যবিধিমালা তখনই কার্যকর হবে, যখন প্রধানমন্ত্রী চাইবেন। যদি তিনি কার্যবিধিমালার বিচ্যুতি করে সিদ্ধান্ত নিতে চান, সেই ক্ষেত্রে তাঁর অসীম ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের ক্ষমতার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে যে আধুনিক রাষ্ট্রে অনেক জরুরি অবস্থা দেখা দেয় এবং সেই অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। পক্ষান্তরে এ বিধির সমালোচকেরা বলে থাকেন, যদি এ ধরনের ক্ষমতা দিতে হয়, তাহলে তা প্রধানমন্ত্রীকে না দিয়ে মন্ত্রিসভাকে দেওয়া যেতে পারে।

(২) বাংলাদেশে কতগুলো মন্ত্রণালয় থাকবে এবং তাদের কী দায়িত্ব হবে, এটি নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। কার্যবিধিমালার তৃতীয় বিধিতে বলা হয়েছে, ‘(i) The Prime Minister may, whenever necessary, constitute a Ministry consisting of one or more Divisions.

(ii) The business of the Government shall be distributed among the Ministries/Government and such other officials subordinate to him, as the Prime Minister may determine. ৯ এই বিধির ফলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ও দায়িত্ব পরিবর্তন দ্রুততার সঙ্গে করা সম্ভব। তবে এর দুটি কুফল দেখা গেছে। প্রথমত, মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ও তাদের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু এ ধরনের বিশ্লেষণের কোনো বিধান নেই, সেহেতু প্রধানমন্ত্রী তাঁর ইচ্ছামতো মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা পরিবর্তন করেন ও মন্ত্রণালয়ের কাজ বণ্টন করেন। যদি প্রধানমন্ত্রী শুধু রাজনৈতিক কারণে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে প্রশাসন দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে ঘন ঘন মন্ত্রণালয়, বিভাগের সংখ্যা ও দায়িত্বের পরিবর্তন করা হয়। এতে কাজের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটে। কোনো কোনো দেশে এ ব্যাপারে সংসদ বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে। জাপানে সর্বোচ্চ মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা সংসদ নির্ধারণ করে। ফলে সেখানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যত খুশি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ও তার কার্যবন্টনের ক্ষমতা সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব জাতীয় সংসদকে দেওয়া যেতে পারে।

(৩) কার্যবিধিমালার চতুর্থ তফসিল এবং পঞ্চম তফসিলে প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে সিদ্ধান্তের জন্য কোন কোন বিষয়ের নথি পেশ করতে হবে, তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। তফসিল ৭-এ এ ছাড়া কোন কোন প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করতে হবে, সে তালিকাও দেওয়া হয়েছে। কার্যবিধিমালার ১৬ বিধিতে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে নথি পেশ করতে হবে, সে সম্পর্কেও বিধান দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা অনেক বড়। এরপরও কার্যবিধিমালার তফসিল ৫-এর ২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা কোনো মন্ত্রণালয়কে তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য নথি উপস্থাপনের নির্দেশ দিতে পারেন (any other matter which the prime minister from time to time by general or special order specify)।১০ এর অর্থ হলো, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয়কে যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেসব দায়িত্ব থেকে তিনি প্রয়োজনবোধে যেকোনো দায়িত্ব তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিতে পারেন। ফলে মন্ত্রণালয়গুলোর ক্ষমতা সংকুচিত হতে পারে। যদি দেশে মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার থাকে, তাহলে এই ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্ৰহ করে যেসব মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তন করা প্রয়োজন, সেখানে তাদের সঙ্গে আলাপ- আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

(৪) সংসদীয় গণতন্ত্রের তত্ত্ব অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের সমর্থন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। তাই প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহি নিশ্চিত করেন সংসদ সদস্যরা। বাংলাদেশের সংবিধানেও এ ধরনের বিধান রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে সংসদ সদস্যদের এই ক্ষমতা নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। ৭০ অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে যে ‘যদি কোনো দল কর্তৃক মনোনীত সংসদ সদস্য উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করেন তাহা হইলে উক্ত সংসদ সদস্য তাহার আসন হারাইবেন।’ যেহেতু প্রধানমন্ত্রী সংসদীয় দলের নেতা, সেহেতু কোনো সংসদ সদস্য সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পাবেন না। যদি কেউ এ সাহস দেখান, তাহলে তাঁর ওপর ৭০ অনুচ্ছেদের খড়্গ নেমে আসতে পারে। তাই বাংলাদেশে সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্ৰণ করতে পারেন না, বরং প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করেন।

(৫) তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থা স্বাধীন। কিন্তু বাস্তবে বিচারব্যবস্থার ওপরও প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব রয়েছে। উচ্চ আদালতের বিচারকদের নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর। নিম্ন আদালতে বদলির ক্ষমতাও সরকারের রয়েছে। সবশেষে অতি সম্প্রতি বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদকে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মহামান্য হাইকোর্ট এই বিধানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যদি এই বিধান শেষ পর্যন্ত বলবৎ থাকে, তাহলে বিচারপতিদের ওপর প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

বাংলাদেশে শুধু প্রধানমন্ত্রীর আইনগত ক্ষমতাই বাড়েনি, তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এর দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। ভারতে জওহরলাল নেহরু যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি নিজেই অনেকাংশে মন্ত্রণালয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সব মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করা শক্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁর সচিবালয়ের কর্মকর্তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণে জড়িয়ে পড়েন। এইভাবে আস্তে আস্তে ভারতে সংবিধানের বাইরে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে PMO বা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের আবির্ভাব ঘটে।১১ বাংলাদেশে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে ছয়জন মন্ত্রীর পদমর্যাদার উপদেষ্টা, দুজন সচিব পদমর্যাদার বিশেষ সহকারী, একজন মুখ্য সচিব ও দুজন সচিব এবং তাঁদের সমর্থনের জন্য উপযুক্ত অতিরিক্ত যুগ্ম ও সহকারী সচিবের সমন্বয়ে এক বিরাট দাপ্তরিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়, এই সচিবালয়ের কর্মকর্তারা মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত মন্ত্রণালয়সমূহের বিভিন্ন কাজে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। এর ফলে মন্ত্রীদের ক্ষমতা কমে যায়।

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে প্রায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে এ ধরনের বিধান পৃথিবীর অন্যান্য সংসদীয় সরকারেও রয়েছে। মন্ত্রিসভাশাসিত সরকারসমূহ প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকারে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রধানমন্ত্রীর পদটি অনেক শক্তিশালী হয়ে গেছে। বাংলাদেশেও এটি ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর গগনচুম্বী ক্ষমতার উৎস শুধু সংবিধানের বিধানই নয়, সংবিধানের কাঠামো ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি এই ক্ষমতাকে আরও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশে চারটি উপাদানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

১. বাংলাদেশ একটি একক রাষ্ট্র। এখানে কোনো প্রাদেশিক সরকার বা স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব নেই। যেমন ধরা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাহী ক্ষমতা তিনটি পর্যায়ে পরিচালিত হয়। প্রথমত, কাউন্টি পর্যায়ে, যেখানে স্বতন্ত্র পুলিশ ব্যবস্থা এবং স্বতন্ত্র বিচারব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয় হলো রাজ্য পর্যায়। রাজ্য পর্যায়েও নির্বাহী বিভাগ রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশি ও বিচারব্যবস্থাও রয়েছে। সবশেষে ফেডারেল পর্যায়েও এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। কাউন্টি সরকার বা রাজ্য সরকার ফেডারেল প্রেসিডেন্ট পরিচালনা করেন না, পরিচালনা করেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। কাজেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব নয়। কাউন্টি বা রাজ্য পর্যায়ে পুলিশ বা বিচার বিভাগ ফেডারেল সরকার দ্বারা পরিচালিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে এক পর্যায়ের সরকার। এ অবস্থাতে সব সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। বাংলাদেশের মতো একক সরকার যুক্তরাজ্যে রয়েছে। তবে যুক্তরাজ্যের বর্তমান শাসনব্যবস্থা দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। যুক্তরাজ্যে যা সম্ভব, তা বাংলাদেশে সম্ভব নয়। ফলে এখানে ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়ে গেছে। ভারত কিংবা পাকিস্তানেও এ ধরনের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটেনি।

২. নির্বাহী বিভাগের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করতে পারে রাজনৈতিক দলসমূহ। পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার এবং রাজনৈতিক দলের ভিন্ন অস্তিত্ব রয়েছে। রাজনৈতিক দল তার গঠনতন্ত্র অনুসারে কাজ করে ও সরকার সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তাত্ত্বিকভাবে রাজনৈতিক দল সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে; কারণ, সংসদ সদস্যরা রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হন। সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে রাজনৈতিক দল তা পরিবর্তন করতে সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে। এই নীতি অনুসারে আওয়ামী লীগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন সরকার প্রধান এবং দলের প্রধান হিসেবে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হতো না। একজন ব্যক্তি সরকারপ্রধান হতেন এবং অন্য একজন ব্যক্তিকে দলের প্রধান করা হতো। ফলে তাঁরা একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। কিন্তু বাংলাদেশের সব প্রধান রাজনৈতিক দলে সরকারপ্রধান এবং সংসদে দলের প্রধান একই ব্যক্তি হন। ফলে দলের ভেতরে গণতন্ত্রের কোনো চর্চা হয় না, দল অন্ধভাবে সরকারকে সমর্থন করে। অন্যদিকে সরকারও দলের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এর ফলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শুধু সরকারই নিয়ন্ত্রণ করেন না, তিনি একসঙ্গে রাজনৈতিক দলও পরিচালনা করেন।

৩. বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে বংশভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্মোহনী শক্তির অধিকারী (Charismatic) নেতার বংশধরেরা দলের প্রধানরূপে নির্বাচিত হন। বংশানুক্রমে এ ধরনের নেতাদের দলের অন্য নেতাদের চেয়ে অনেক শ্রেয় ও ক্ষমতাবান মনে করা হয়। ফলে এ ধরনের নেতাদের পক্ষে আইনি ক্ষমতার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব।

৪. বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকার চালু রয়েছে। এই সরকারপ্রধানের ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির চেয়েও অনেক বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করার সময় বিধান করা হয় যে কেউ দুই মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না। ফলে সর্বাধিক দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি শক্তিশালী থাকলেও তাঁকে নতুন করে নির্বাচিত প্রার্থীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। একই ব্যক্তি যতবার খুশি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারবেন। ফলে রাজনীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যায়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে অনেক ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারও সম্ভব হতে পারে।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সংবিধানের কাঠামো ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ফলে আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। প্রধানমন্ত্রী এই ক্ষমতা ব্যবহার করবেন কি করবেন না, এটি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু কেউ এ ক্ষমতা ব্যবহার করলে তাঁকে প্রতিরোধ করার কোনো সাংবিধানিক উপায় নেই। ফলে বাংলাদেশে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও সংসদের মধ্যে ত্রিমাত্রিক ক্ষমতা বিভাজন ( Separation of power) ব্যবস্থা কাজ করছে না। এ ধরনের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের জন্য একটি বড় হুমকি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন যথার্থই বলেছেন :

An elective despotism was not the government we fought for; but one in which the powers of government should be so divided and balanced among the several bodies of magistracy as that no one could transcend their legal limits without being effectually checked and restrained by the others.

বাংলাদেশে শুধু প্রধানমন্ত্রীর পদই শক্তিশালী হচ্ছে না, এখানে ক্ষমতার বিভাজন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ বিষয়ে তাই সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।

৬.৪ উপসংহার

সারা পৃথিবীতেই নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। উপরন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, মতো Presidentialize বা রাষ্ট্রপতিশাসিত করা হচ্ছে। নির্বাচনে জনগণ শুধু সংসদ সদস্য নির্বাচন করেন না, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করতে চান। কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, এটাই নির্বাচনের একটি মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে।

ওপরের আলোচনা থেকে দুটি প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বিভাজন নিয়ে বাংলাদেশে সিভিল সমাজে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিকে চুঁটো জগন্নাথে পরিণত করা হয়েছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি দেখতে জগন্নাথের মতোই রূপবান, কিন্তু বাস্তবে তাঁর কোনো ক্ষমতা নেই, তিনি ঘুঁটো। তাঁরা বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকতে হবে। এ ধরনের ক্ষমতা তাত্ত্বিক দিক থেকে ব্রিটেনের রাজার রয়েছে। তবে যেহেতু ব্রিটেনের কোনো সংবিধান নেই, সেহেতু রাজার ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো আইন নেই। কিন্তু বাস্তবে রাজা এ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। এই তত্ত্ব স্বীকার করলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, যা রাষ্ট্রের কার্যকারিতা হ্রাস করবে। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই তাই প্রধানমন্ত্রীর হাতেই বেশির ভাগ ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সমান্তরাল শাসন অবাস্তব বলে মনে করা হয়। তাই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খুব বেশি বাড়ানো রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর হবে না।

দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিছুটা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খুব একটা কমবে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি কিছু বিষয়ে তাঁর অবদান রাখতে পারবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানোর ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। তবে যদি পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত না হয়, তবে রাষ্ট্রপতি সেই সুপারিশ অনুমোদন করবেন। হয়তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থেকে যাবে। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য যে পাকিস্তানের সংবিধানে অনুরূপ একটি বিধান রয়েছে।

২. সংবিধানে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে নিজ দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক পদ (যথা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল) এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ (যথা দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থার চেয়ারম্যান ও সদস্য) নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি কোনো মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করলে প্রধানমন্ত্রী নতুন মনোনয়ন দেবেন। তবে এই সব পদে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকেই নিয়োগ দিতে হবে। বাইরে থেকে কাউকে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে না।

৩. ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদ সুপারিশ করতে পারে, কিন্তু সে সুপারিশ বাধ্যতামূলক হবে না। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে এ ধরনের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন।

৪. প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের অপসারণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ রাষ্ট্রপতির জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। রাষ্ট্রপতি অপসারণের প্রস্তাব গ্রহণ না করলে প্রধানমন্ত্রী অন্য যেকোনো শাস্তির প্রস্তাব করবেন এবং তা রাষ্ট্রপতির জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৫. কার্যবিধিমালায় প্রধানমন্ত্রীকে খুব বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা অন্তত দুটি ক্ষেত্রে হ্রাস করা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সুপারিশকৃত কার্যবিধিমালা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে জারি করা হয়। এতে সংসদের কোনো ভূমিকা নেই। কার্যবিধিমালা বিধির মাধ্যমে না করে আইনের মাধ্যমে জারি করার বিধান করা যেতে পারে। এর ফলে এই বিধিমালা প্রণয়নে সংসদের ভূমিকা থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী যেকোনো সময় নতুন মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। অথবা বর্তমানে চালু যেকোনো বিভাগ বা মন্ত্রণালয় তুলে দিতে পারেন। এ কাজটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হওয়া উচিত। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে সংসদের অনুমোদনের বিধান করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার দুটি বড় উৎস রয়েছে। একটি উৎস হলো প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে থাকতে পারেন। এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর কাজে স্বার্থের সংঘাত দেখা দিতে পারে। দলীয় প্রধান হিসেবে তাঁর দলের সদস্যদের প্রতি একটা আনুগত্য রয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যখন শপথ নেন, তখন তাঁকে ওয়াদা করতে হয় যে তিনি অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। দলীয় প্রধানের পক্ষে এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং, সংবিধানে বিধান করা যেতে পারে যে কেউ দলের প্রধান অথবা সেক্রেটারি জেনারেল হলে তিনি প্রধানমন্ত্ৰী কিংবা মন্ত্রী পদের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

বাংলাদেশে বর্তমানে চালু এক স্তরবিশিষ্ট সরকার-ব্যবস্থা (Unitary ) পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধির একটি বড় কারণ হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা এক স্তরবিশিষ্ট। এখানে কোনো প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকার নেই। এখানে পুলিশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্ৰীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী থাকে। এরা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সব সময় নিযুক্ত হয় না। অবশ্য বিলাতেও এক স্তরবিশিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা। কিন্তু বিলাতে যা সম্ভব, বাংলাদেশে সেটা সম্ভব নয়। এর কারণ হলো, বিলাতে যাঁরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে কাজ করেন, তাঁরা আইনের প্রতি অনুগত এবং সাধারণত কোনো বেআইনি আদেশ পালন করবেন না। এরপরও বিলাতে স্থানীয় সরকারের দাবি জোরদার হচ্ছে। অল্প কয়েক দিন আগে স্কটল্যান্ডে প্রায় ৪৫ শতাংশ ভোটার স্বাধীনতা দাবি করেছেন। কাজেই সব পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর সর্বব্যাপী ক্ষমতা সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অতি সংকুচিত করা হয়েছে। বিলাতেও রাজার ক্ষমতা সংকুচিত, কিন্তু সেটা আইন অনুসারে নয়, সেটা নজিরের ভিত্তিতে এবং এ অবস্থায় পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিকে বিলাতের রাজার মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে অনেক সময় লাগবে। শুধু সংবিধান সংশোধন করে কাজ হবে না।

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা বেড়েছে এবং এ বিভাগের প্রধান ক্রমশ অধিকতর শক্তিধর হচ্ছে। বাংলাদেশেও একই প্রবণতা দেখা দেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি বড় তফাত রয়েছে। বাংলাদেশে শুধু প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়নি, সংবিধানের কাঠামো এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে অনেক বাড়িয়েছে। এক স্তরবিশিষ্ট সরকারে দেশের সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রয়েছে। সর্বপর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব সংসদের; কিন্তু বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদেরই নিয়ন্ত্রণ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিচারব্যবস্থার ওপরও তাঁর পক্ষে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নেতা প্রধানমন্ত্রী। প্রতিটি বড় দলের প্রধানেরা দলের প্রতিষ্ঠাতাদের বংশ হিসেবে সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচিত। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ক্ষমতার বিভাজন অস্বীকার করে গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। গণতন্ত্রের স্বার্থে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক ও জরুরি। অন্যথায় বাংলাদেশে নির্বাহী বিভাগ নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারে। শুধু আইন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। দেশে গণতান্ত্রিক রীতিও গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা শুধু সংবিধানের ওপর নির্ভরশীল নয়। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অভিভাবক। যখন এমন সংকট দেখা দেবে, যার কোনো সাংবিধানিক সমাধান নেই, তখন রাষ্ট্রপতিকেই তার সমাধান দিতে হবে। রাষ্ট্রপতিকে তাই এমন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে, যাতে রাষ্ট্রের দুঃসময়ে তিনি যে বিধান দেন, দলমত-নির্বিশেষে সবাই তা বিনা তর্কে মেনে নেয়।

পাদটীকা

১. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। ১৯৭৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২৬

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়। মে ২০০০। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫

৩. Government of India. Constitution of the Republic of India.New Delhi.

৪. National Assembly of Pakistan. 2012. Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Islamabad.

৫. Arthur King. 1994 Chief Executives in Western Europe’ in I. Budge and D Mckay’ (eds.) Developing Democracy. London: Sage.

৬. Eoin O’Malley 2007 ‘The Power of Prime Ministers: Results of an Expert Survey’. International Political Science Review. Vol. 26. No. 1, 7-77

৭. Walter Bagehot 2014 ( Reprint). The English Constitution. (ed.) Miles Taylor. London: Oxford University Press

৮. Cabinet Division, Gov:.of the People’s Republic of Bangladesh. 2014. Rules of Byusiness. Dhaka.

৯. Cabinet Division. 2014. প্রাগুক্ত।

১০. Cabinet Division. 2014. প্রাগুক্ত।

১১. Karuna Singh. 2007. Prime Minister Office A Critical Analysis’ The Indian Journal of Political Science. Vol 68. No. 3, 629-640