৫. ডাইমেনশনাল পোর্টাল ও টাইম ট্রাভেল

প্রতিটি কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে হয়তো নতুন প্রসারণশীল কোনো মহাবিশ্বের বীজ লুকিয়ে আছে।

—স্যার মার্টিন রিজ

কৃষ্ণগহ্বর অন্য কোনো সময়ের গর্ত হতে পারে। অনুমান করা হয়, আমরা যদি কোনো কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর ডুবে যেতে পারতাম, তাহলে অন্য কোনো মহাবিশ্বে এবং অন্য কোনো যুগে আবারও উদয় হতাম…কৃষ্ণগহ্বর হয়তো কোনো ওয়ান্ডারল্যান্ডের প্রবেশপথও। কিন্তু তার জন্য কি কোনো অ্যালিস কিংবা সাদা খরগোশ আছে?

–কার্ল সাগান

.

সাধারণ আপেক্ষিকতা অনেকটা ট্রোজান ঘোড়ার মতো। ওপরে ওপরে তত্ত্বটা দুর্দান্ত। গুটিকয়েক অনুমানের সাহায্যে মহাবিশ্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবে যে কেউ। এসবের মধ্যে রয়েছে নক্ষত্র থেকে আসা আলোর বেঁকে যাওয়া এবং মহাবিস্ফোরণ। এর সবকিছু বিস্ময়কর নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব। এমনকি স্ফীতির সঙ্গে তত্ত্বটিকে সমন্বয় করাও যায়, যদি আদিম মহাবিশ্বে একটা মহাজাগতিক ধ্রুবক ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। মহাবিশ্বের জন্ম ও শেষ পরিণতি সম্পর্কে এসব সমাধান পাওয়া যায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় এ তত্ত্ব থেকে।

কিন্তু এই ঘোড়ার ভেতরে চুপচাপ লুকিয়ে আছে নানা ধরনের দৈত্য, ভূত। এসবের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণগহ্বর, শ্বেতগহ্বর, এমনকি টাইম মেশিন। এসব অস্বীকার করতে চায় আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান। তাই একদা এসব অস্বাভাবিক ব্যাপারগুলো খুবই উদ্ভট বলে মনে করা হয়েছিল। স্বয়ং আইনস্টাইনও একসময় ভেবেছিলেন, এদের কখনো প্রকৃতিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই অদ্ভুত সমাধানের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর অক্লান্ত লড়াই করেছেন তিনি। বর্তমানে আমরা জানি, চাইলেই এসব অস্বাভাবিক বিষয়কে সহজে বাতিল করা যায় না। এগুলো এখন সাধারণ আপেক্ষিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সত্যি বলতে কি, মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি বিগ ফ্রিজের সম্মুখীন যেকোনো বুদ্ধিমান সত্তাকে এ উদ্ভট ব্যাপারগুলোই পরিত্রাণের উপায়ও বাতলে দিতে পারে।

এসব অস্বাভাবিকত্বের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এটা সমান্তরাল মহাবিশ্বের ও তাদের মধ্যে সংযোগের প্রবেশপথের সম্ভাবনার কথা বলে। শেক্সপিয়ারের চালু করা সেই রূপকের কথা স্মরণ করা যাক, যেখানে পুরো বিশ্বকে বলা হয়েছে একটা রঙ্গমঞ্চ। তাহলে সাধারণ আপেক্ষিকতাকে বলতে হবে ঘরের মেঝেতে লুকিয়ে থাকা দরজা বা ট্র্যাপডোরের সম্ভাবনা। কিন্তু এ ট্র্যাপডোর ভূগর্ভস্থ তলায় নিয়ে যায় না। তার বদলে, আমরা দেখতে পাই, এই ট্র্যাপডোর আমাদের মূল মঞ্চের মতো অন্য কোনো প্যারালাল মঞ্চে নিয়ে যায়। কল্পনা করুন, জীবনের এই মঞ্চের অনেকগুলো পর্যায় বা স্তর রয়েছে, সবচেয়ে ওপরেরটা থেকে তা ক্রমে নিচের দিকে। প্রতিটা পর্যায়ে অভিনেতারা তাদের সংলাপের লাইনগুলো পড়েন এবং সেটের চারপাশে ঘুরে বেড়ান। তারা এ সময় ভাবেন, তাদের মঞ্চটাই এক ও অদ্বিতীয়। বিকল্প বাস্তবতার সম্ভাবনা সম্পর্কে পুরোপুরি অচেতন থাকেন তারা। কিন্তু কোনো দিন যদি তারা দুর্ঘটনাক্রমে এ রকম কোনো ট্র্যাপডোর দিয়ে নিচে পড়ে যান, তাহলে দেখতে পাবেন, সম্পূর্ণ নতুন একটা মঞ্চে ধাক্কা খেয়েছেন। সেখানে একেবারে নতুন আইন, নতুন নিয়ম, আবার নাটকের স্ক্রিপ্টও নতুন।

কিন্তু কোনো অসীমসংখ্যক মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকলে ওই সব মহাবিশ্বের ভিন্ন কোনো পদার্থবিজ্ঞানের ভৌত সূত্রের মধ্যে জীবনধারণ কি সম্ভব? ঠিক একই প্রশ্ন তুলেছিলেন আইজ্যাক আসিমভ তাঁর ধ্রুপদি কল্পবিজ্ঞান গল্প দ্য গডস দেমসেলভ-এ। এর কাহিনিতে তিনি একটা সমান্তরাল মহাবিশ্বের কথা লিখেছেন। সেই মহাবিশ্বের নিউক্লিয়ার বল আমাদের মহাবিশ্বের চেয়ে ভিন্ন রকম। প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র যখন বাতিল হয়ে নতুন কিছু চালু করা হয়, তখন নতুন জটিল ও উদ্ভট সব সম্ভাবনা তৈরি হয়।

তাঁর গল্প শুরু ২০৭৯ সালে। সে সময় বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক হ্যালাম খেয়াল করেন, সাধারণ টাংস্টেন-১৮৬ অদ্ভুতভাবে রহস্যময় প্লুটোনিয়াম-১৮৬ মৌলে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। প্লুটোনিয়াম-১৮৬-তে অনেক প্রোটন থাকে। তাই মৌলটি অস্থিতিশীল হওয়ার কথা। হ্যালাম সিদ্ধান্তে আসেন, এই অদ্ভুত প্লুটোনিয়াম-১৮৬ কোনো সমান্তরাল মহাবিশ্ব থেকে এসেছে, যেখানে নিউক্লিয়ার ফোর্স বা পারমাণবিক বল অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই প্রোটনদের পারস্পরিক বিকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারছে প্লুটোনিয়াম-১৮৬। ইলেকট্রন রূপে প্লুটোনিয়াম-১৮৬ বিপুল পরিমাণ শক্তি দিতে পারে। এ মৌলের মাধ্যমে অবিশ্বাস্য পরিমাণ বিনা মূল্যের শক্তিতে লাগাম পরানো সম্ভব। এর মাধ্যমে বিখ্যাত হ্যালাম ইলেকট্রন পাম্প তৈরি করা সম্ভব হলো। ফলে অচিরেই সমাধান হলো পৃথিবীর শক্তির সংকট। এতে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন হ্যালাম। কিন্তু সে জন্য চুকাতে হয় অনেক বড় এক মূল্য। আমাদের মহাবিশ্বের ভেতর যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ এলিয়েন প্লুটোনিয়াম-১৮৬ এসে থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে পারমাণবিক বলের তীব্রতা। এর মানে, এই ফিউশন প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে আসবে অনেক বেশি শক্তি। তাতে সূর্যের উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবে। ক্রমে সূর্য বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংসের মুখে পড়বে গোটা সৌরজগৎ।

এদিকে ওই সমান্তরাল মহাবিশ্বের এলিয়েনদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্য রকম। আসলে তাদের মহাবিশ্বটা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছিল। ওই এলিয়েন মহাবিশ্বে পারমাণবিক বল বেশ শক্তিশালী। ফলে নক্ষত্রগুলো বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন জ্বালানি অতি দ্রুত ব্যবহার করে ফুরিয়ে ফেলে শিগগিরই মারা যায়। তাই তাদের কাছে অদরকারি প্লুটোনিয়াম-১৮৬ আমাদের মহাবিশ্বে পাঠিয়ে বিনিময়ে মূল্যবান টাংস্টেন-১৮৬ নিয়ে যাচ্ছিল এলিয়েনরা। এর মাধ্যমে তারা পজিট্রন পাম্প তৈরি করে নিজেদের মৃত্যুমুখী মহাবিশ্বকে বাঁচাতে পেরেছিল। এলিয়েনরা বুঝতে পেরেছিল, এর ফলে আমাদের মহাবিশ্বের পারমাণবিক শক্তি বেড়ে যাবে। আর তার কারণে নক্ষত্রগুলোও বিস্ফোরিত হবে। কিন্তু তাতে তাদের তো কিছু যায়-আসে না।

পৃথিবীকে দেখে মনে হচ্ছিল, তা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে ভয়াবহ এক বিপর্যয়ের দিকে। এদিকে হ্যালমের বিনা মূল্যের শক্তির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে পুরো মানবজাতি। সূর্য যে শিগগিরই বিস্ফোরিত হবে, তা-ও অবিশ্বাস করে বসে সবাই। এ অবস্থায় এক উদ্ভাবনী সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসেন আরেক বিজ্ঞানী। তিনি সমান্তরাল মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করতেন। আমাদের মহাবিশ্বের স্থানের মধ্যে শক্তিশালী পরমাণু স্ম্যাশার দিয়ে গর্ত তৈরি করতে সফল হন ওই বিজ্ঞানী। সেই গর্ত দিয়ে অন্যান্য মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযোগ তৈরি হয়। এগুলোর মধ্যে অবশেষে তিনি এমন এক সমান্তরাল মহাবিশ্ব খুঁজে পান, যেটা প্রায় খালি। শুধু তার মহাজাগতিক ডিমে দুর্বল পারমাণবিক বলসহ অপরিসীম শক্তি ছিল।

এই মহাজাগতিক ডিম থেকে শক্তি শুষে নিয়ে নতুন আরেকটি শক্তির পাম্প তৈরি করেন ওই বিজ্ঞানী। এর মাধ্যমে আমাদের মহাবিশ্বের পারমাণবিক বল ধীরে ধীরে দুর্বল করে দিতে থাকেন। তাতে আমাদের সূর্যের বিস্ফোরণ ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হন তিনি। তবে সে জন্যও দিতে হয় আরেক ধরনের মূল্য। এই নতুন সমান্তরাল মহাবিশ্বের পারমাণবিক বল বাড়তে থাকায় তা একসময় বিস্ফোরিত হতে থাকে। কিন্তু তিনি কারণ দেখান, এ বিস্ফোরণের কারণ মহাজাগতিক ডিমের ফোটার কারণে একটা নতুন মহাবিস্ফোরণে সৃষ্টি হয়েছে। ফলাফল হিসেবে বিজ্ঞানী বুঝতে পারেন, নতুন প্রসারণশীল এক মহাবিশ্বের ধাত্রীতে পরিণত হয়েছেন তিনি।

পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে আবর্তিত লোভ, ষড়যন্ত্র আর পরিত্রাণের যে অল্প কিছু গল্প লেখা হয়েছে, আসিমভের এই বিজ্ঞান কল্পকাহিনি সেগুলোর প্রধান একটি। আসিমভ ঠিকই অনুমান করেছিলেন, আমাদের মহাবিশ্বের বলগুলোর শক্তিমত্তা বদলে দেওয়া হলে তা বিপর্যয়কর এক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ পারমাণবিক বলের শক্তিমত্তা বাড়ানো হলে, আমাদের মহাবিশ্ব উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে, আর তারপর তা বিস্ফোরিত হবে। এতে অনিবার্য একটা প্রশ্ন ওঠে : সমান্তরাল মহাবিশ্ব কি পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর সঙ্গে খাপ খায়? তা যদি হয়, এদের একটিতে ঢোকার কী দরকার?

এ প্রশ্নগুলো বুঝতে হলে, আমাদের অবশ্যই ওয়ার্মহোল, ঋণাত্মক শক্তি ও কৃষ্ণগহ্বর নামের রহস্যময় বস্তুগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে হবে।

কৃষ্ণগহ্বর

একটা নক্ষত্র যদি যথেষ্ট বড় হয়, যার কারণে খোদ আলোও যদি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে, তাহলে কী ঘটবে? কথাটা ১৭৮৩ সালে প্রথমবার অবাক হয়ে ভাবেন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ জন মিশেল। তিনি জানতেন, যেকোনো বস্তুর একটা মুক্তিবেগ থাকে। অর্থাৎ ওই বস্তুর মহাকর্ষ টান ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যে বেগ প্রয়োজন হয়, তাকে বলে মুক্তিবেগ। (যেমন পৃথিবীর মুক্তিবেগ ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল। এই গতিতে চললে যেকোনো রকেট পৃথিবীর মহাকর্ষের টান ভেঙে মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে।)

মিশেল ভাবলেন, কোনো নক্ষত্র যদি খুবই ভারী হয়, তাহলে তার মুক্তিবেগ হয়তো আলোর গতির সমান হয়েও যেতে পারে। নক্ষত্রটির মহাকর্ষ তখন এতই শক্তিশালী হবে যে কোনো কিছুই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এমনকি আলোও নয়। তাতে বাইরের বিশ্বের কাছে নক্ষত্রটিকে কালো দেখাবে। মহাকাশে এমন কোনো বস্তু খুঁজে পাওয়া এক অর্থে অসম্ভব। কারণ, সেটা অদৃশ্য হয়ে থাকবে।

মিশেলের ভাষায় এটাই ডার্ক স্টার। এর কথা প্রায় দেড় শ বছর স্রেফ ভুলে বসে ছিল মানুষ। কিন্তু বিষয়টি আবারও আলোচনায় উঠে আসে ১৯১৬ সালে। সেবার কার্ল শোয়ার্জশিল্ড নামের এক জার্মান পদার্থবিদ রুশ ফ্রন্টে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি ছিলেন জার্মান সেনাবাহিনীর পক্ষে। সেখানে বসেই ভারী নক্ষত্রের জন্য আইনস্টাইনের সমীকরণের সঠিক সমাধানটি খুঁজে পান। আজও শোয়ার্জশিল্ডের সমাধানকে আইনস্টাইনের সমীকরণের সবচেয়ে সরল ও সবচেয়ে অভিজাত সঠিক সমাধান হিসেবে গণ্য করা হয়। আইনস্টাইন খুব বিস্মিত হলেন, যখন দেখলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে মুহুর্মুহু কামানের গোলার মধ্যে বসে শোয়ার্জশিল্ড তাঁর জটিল টেনসর সমীকরণের একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। সঙ্গে শোয়ার্জশিল্ডের সমাধানের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যটাও অবাক করল আইনস্টাইনকে।

শোয়ার্জশিল্ডের সমাধানটা দূর থেকে একটা সাধারণ নক্ষত্রের মহাকর্ষ তুলে ধরতে পারে বলে মনে হলো। তাই সেই সমাধান ব্যবহার করে অচিরেই সূর্যের চারপাশের মহাকর্ষ নির্ণয় করলেন আইনস্টাইন। তারপর তাঁর আগের গণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন। নিজের গণনায় একটা আসন্ন মান পেয়েছিলেন তিনি। তাই শোয়ার্জশিল্ডের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন আইনস্টাইন। কিন্তু দ্বিতীয় গবেষণা প্রবন্ধে, শোয়ার্জশিল্ড দেখালেন, একটা অতি ভারী নক্ষত্রের চারপাশে একটা কাল্পনিক ম্যাজিক স্ফিয়ার বা গোলক থাকে, যার বৈশিষ্ট্য উদ্ভট রকমের। এই ম্যাজিক গোলকটি হলো পয়েন্ট অব নো রিটার্ন। অর্থাৎ সেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না। ম্যাজিক গোলক কেউ অতিক্রম করলে সে শিগগিরই নক্ষত্রের মহাকর্ষের বিপুল আকর্ষণের মুখে পড়বে। আর কখনো দেখা যাবে না তাকে। এই গোলকের আলো পড়লে সেটাও ফিরে আসতে পারে না। শোয়ার্জশিল্ড বুঝতে পারলেন না, আইনস্টাইনের সমীকরণের মাধ্যমে আসলে মিশেলের ডার্ক স্টারই আবারও আবিষ্কার করে বসেছেন তিনি।

এরপর এই ম্যাজিক গোলকের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেন তিনি (একে বলা হয় শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ)। আমাদের সূর্যের আকারের কোনো বস্তুর জন্য এই ম্যাজিক গোলকটি হবে প্রায় ৩ কিলোমিটার (মোটামুটি ২ মাইল)। (পৃথিবীর জন্য শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ হবে প্রায় ১ সেন্টিমিটার।) এর মানে, আমরা যদি সূর্যকে সংকুচিত করে দুই মাইল আকৃতিতে নিয়ে আসি, তাহলে সেটা একটা ডার্ক স্টারে পরিণত হবে। তখন যেকোনো বস্তু এই বিন্দু অতিক্রম করলে তা আর ফিরে আসতে পারবে না।

পরীক্ষামূলকভাবে ম্যাজিক গোলকের অস্তিত্ব কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি। কারণ, সূর্যকে ২ মাইল আকৃতিতে সংকুচিত করা এককথায় অসম্ভব। এ ধরনের উদ্ভট নক্ষত্র তৈরির কৌশল আমাদের জানা নেই। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে এটা ছিল বেশ বিপর্যয়কর। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে চমৎকার সব ফল পাওয়া যায়। যেমন দূরের নক্ষত্র থেকে আসা আলো সূর্যের চারপাশে বেঁকে যাওয়াসহ আরও অনেক কিছু। কিন্তু ম্যাজিক গোলকের কাছে এলে এ তত্ত্ব আর কোনো ধারণা দিতে পারে না। সেখানে মহাকর্ষ অসীম।

ডাচ পদার্থবিদ ইয়োহানেস ড্রস্ট এরপর দেখালেন, এই সমাধান এর চেয়েও আরও উদ্ভট হতে পারে। তিনি দেখালেন, আপেক্ষিকতা অনুসারে, আলোকরশ্মি ওই বস্তুর চারপাশের ক্ষিপ্রবেগে ছোটার সময় তা বেঁকে যাবে ব্যাপকভাবে। আসলে শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধের ১.৫ গুণ এলাকায় আলোকরশ্মি নক্ষত্রটির চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকবে। ড্রস্ট আরও দেখালেন, সাধারণ আপেক্ষিকতায় এই ভারী নক্ষত্রের চারপাশে যে সময়ের বিকৃতির কথা বলা হয়, তা বিশেষ আপেক্ষিকতার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়বে। তিনি দেখালেন, এই ম্যাজিক গোলকের দিকে কেউ যতই এগিয়ে যেতে থাকবে, দূর থেকে অন্য একজন বলবে যে তার ঘড়ি ধীর থেকে ক্রমেই ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে। একসময় ওই ব্যক্তি যখন বস্তুটির সঙ্গে ধাক্কা খাবে, তখন তার ঘড়িটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে দূর থেকে একজন পর্যবেক্ষক বলবে, ওই ব্যক্তি ম্যাজিক গোলকের কাছে পৌঁছে সময়ের মধ্যে জমাট বেঁধে গেছে। কারণ, সময় নিজেও থেমে যাবে এই বিন্দুতে। কিছু পদার্থবিদ বিশ্বাস করেন, প্রকৃতিতে এ ধরনের উদ্ভট কিছু থাকতে পারে না। বিষয়টিকে আরও মজার করে তুললেন গণিতবিদ হারমান ওয়েল। তিনি দেখালেন, ম্যাজিক গোলকের ভেতরের জগৎ নিয়ে কেউ অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে, তার অন্য পাশে আরেকটি মহাবিশ্ব আছে।

এখানে সবচেয়ে চমৎকার ব্যাপারটি হলো, কথাটা বিশ্বাস করতেন না আইনস্টাইন। ১৯২২ সালে প্যারিসে এক সম্মেলনে আইনস্টাইনকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন গণিতবিদ জাক হাডামার্ড। তাঁর প্রশ্নটি ছিল, এই সিঙ্গুলারিটি বা পরম বিন্দু যদি সত্যি থাকে, অর্থাৎ শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধে মহাকর্ষ যদি অসীম হয়, তাহলে কী ঘটবে? জবাবে আইনস্টাইন বললেন, “তাহলে তত্ত্বটার জন্য সেটা হবে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। আবার ভৌতভাবে সেখানে কী ঘটবে, তা আগেভাগে বলাও খুব কঠিন। কারণ, এখানে এই সূত্রটা আর ব্যবহার করা হয়নি।’ আইনস্টাইন পরে এর নাম দেন ‘হাডামার্ড বিপর্যয়’। তিনি ভেবেছিলেন, ডার্ক স্টার ঘিরে সব বিতর্কের পুরোটাই অনুমান আর জল্পনা-কল্পনা। প্রথমত, কেউই এ রকম উদ্ভট বস্তু কখনো দেখেনি এবং সম্ভবত তাদের কোনো অস্তিত্বও নেই। কাজেই সেগুলো আসলে পদার্থবিজ্ঞানের কিছু নয়। আবার এর মধ্যে পড়ে গেলে মৃত্যুও হতে পারে। আর কেউ যখন ম্যাজিক গোলকের ভেতর দিয়ে কখনো যায়নি (কারণ, সেখানে সময় থেমে থাকে), তাই কেউ এই সমান্তরাল মহাবিশ্বের ভেতরেও কখনো যেতে পারবে না।

১৯২০-এর দশকে এই বিষয় নিয়ে পুরোপুরি বিভ্রান্ত ছিলেন পদার্থবিদেরা। কিন্তু ১৯৩২ সালে একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগ্রতি করে বসলেন মহাবিস্ফোরণের জনক জর্জ লেমাইতার। তিনি দেখালেন, ম্যাজিক গোলক মোটেও কোনো পরম বিন্দু নয়, যেখানে মহাকর্ষ অসীম হয়ে যায়; বরং দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভুল গণিত বেছে নেওয়ার কারণে এটা একধরনের গাণিতিক বিভ্রান্তি। (কেউ যদি ভিন্ন ধরনের স্থানাঙ্ক কিংবা চলক বেছে নিয়ে এই ম্যাজিক গোলক পরীক্ষা করে, তাহলে এই পরম বিন্দু অদৃশ্য হয়ে যায়। ) এই ফলাফল ব্যবহার করে কসমোলজিস্ট এইচ পি রবার্টসন এরপর ড্রস্টের আদি ফলাফল (যেখানে ম্যাজিক গোলকে সময় থেমে গিয়েছিল) নতুন করে পরীক্ষা করে দেখেন। তিনি দেখতে পান, সময় শুধু একটা সুবিধাজনক বিন্দুতে থাকা একজন পর্যবেক্ষকের কাছে থেকে যাবে, যিনি কোনো ম্যাজিক গোলকে একটা রকেট শিপ ঢুকতে দেখবেন। রকেট শিপের এই সুবিধাজনক জায়গা থেকে সেকেন্ডের মাত্র ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে মহাকর্ষ আপনাকে ম্যাজিক গোলকের ভেতর শুষে নেবে। অন্য কথায়, একজন নভোচারী যথেষ্ট দুর্ভাগা হলে ম্যাজিক গোলকের ভেতর দিয়ে যাত্রা করলে, সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাবে সে। কিন্তু বাইরে থেকে একজন পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে, সেটা ঘটতে এক হাজার বছর সময় লেগে গেছে।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এটা। কারণ এর মানে, ম্যাজিক গোলকে পৌঁছানো সম্ভব এবং একে আর গাণিতিক অস্বাভাবিকতা হিসেবে বাতিল করার কোনো উপায় নেই। কেউ যদি ম্যাজিক গোলকের ভেতর দিয়ে যাত্ৰা করে, তাহলে কী ঘটবে, সেটা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। পদার্থবিদেরা এরপর হিসাব করে দেখেন, ম্যাজিক গোলকের মধ্য দিয়ে গেলে সেই যাত্রাটা দেখতে কেমন হবে। (বর্তমানে এই ম্যাজিক গোলককে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন বা ঘটনা দিগন্ত। দিগন্তের মানে হলো, সবচেয়ে দূরবর্তী যে বিন্দুটি দেখা সম্ভব। এখানে ঘটনা দিগন্তের মানে হলো, সবচেয়ে দূরবর্তী যে বিন্দুতে আলো ভ্রমণ করতে পারে। ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধকে বলা হয় শোয়ার্জশিল্ড রেডিয়াস বা শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ।)

আপনি রকেট শিপে চড়ে কৃষ্ণগহ্বরটির দিকে এগিয়ে গেলে, কৃষ্ণগহ্বরে কয়েক বিলিয়ন বছর আগে ধরা পড়া আলো দেখতে পাবেন। কৃষ্ণগহ্বরটির যখন জন্ম হয়েছিল, এই আলো সেই সময়কার। অন্য কথায়, কৃষ্ণগহ্বরটির পুরো জীবনের ইতিহাস আপনার চোখের সামনে উন্মোচিত হতে থাকবে। এরপর যতই কৃষ্ণগহ্বরটির কাছে যেতে থাকবেন, তার জোয়ারের আকর্ষণ বল আপনার দেহের পরমাণুগুলোকে ক্রমেই আলাদা করে ফেলতে শুরু করবে। আপনার দেহের পরমাণুর নিউক্লিওগুলো সেমাইয়ের মতো না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকবে। ঘটনা দিগন্তের ভেতর দিকে আপনার এই যাত্রাটি হবে একমুখী। কারণ, এখানে মহাকর্ষ এতই তীব্র হবে যে আপনি অনিবার্যভাবে তার কেন্দ্র বরাবর যেতে থাকবেন। সেখানেই পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হবে আপনার। একবার ঘটনা দিগন্তের ভেতরে ঢুকলে সেখান থেকে আর ফিরে আসা যাবে না। (ঘটনা দিগন্তের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইলে আপনাকে আলোর চেয়ে বেশি চলতে হবে। কিন্তু তা এককথায় অসম্ভব।)

১৯৩৯ সালে একটা গবেষণা প্রবন্ধ লিখে এ ধরনের ডাক স্টার নাকচ করার চেষ্টা চালান আইনস্টাইন। তাঁর দাবি, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এ ধরনের কোনো কিছু গঠিত হতে পারে না। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, গ্যাস, ধূলিকণা আর ধ্বংসাবশেষ গুচ্ছাকারে একটা গোলকের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে মহাকর্ষের প্রভাবে পরস্পরের কাছে এসে একসময় একটা নক্ষত্র গঠিত হয়। এরপর তিনি দেখালেন, এই ঘূর্ণমান এই কণার গুচ্ছ কখনোই শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধে চুপসে যেতে পারবে না। তাই এখান থেকে কোনো কৃষ্ণগহ্বরের জন্ম হওয়াও সম্ভব নয়। সর্বোপরি, এই ঘূর্ণমান কণার ভর নেমে আসবে শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধের চেয়ে ১.৫ গুণে। তাই কোনো কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হবে না কখনোই। (শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধের ১.৫ গুণের নিচে যেতে হলে, আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে হবে, যা অসম্ভব।) ‘এই অনুসন্ধানের অপরিহার্য ফল হলো, ভৌত বাস্তবতায় শোয়ার্জশিল্ড পরম বিন্দুর অস্তিত্ব কেন সম্ভব নয়, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা।’ আইনস্টাইন লিখলেন।

কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে তীব্র আপত্তি ছিল বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটনেরও। এদের অস্তিত্বের ব্যাপারেও জীবনভর সন্দিহান ছিলেন। একবার বলেছিলেন, ‘প্রকৃতির এমন কোনো সূত্র থাকা উচিত, যা দিয়ে কোনো নক্ষত্রের এ রকম উদ্ভট আচরণ ঠেকানো যাবে।

মজার ব্যাপার হলো, একই বছর জে রবার্ট ওপেনহাইমার (তিনি পরে পারমাণবিক বোমা বানান) এবং তাঁর ছাত্র হার্টল্যান্ড স্নাইডার আরেকটি উপায়ে বাতলান। তাঁরা দুজন মিলে দেখান, কৃষ্ণগহ্বর সত্যি সত্যিই গঠিত হতে পারে। ঘূর্ণমান কণাদের গুচ্ছ মহাকর্ষের টানে চুপসে কৃষ্ণগহ্বরের কথা না বলে, তাঁরা বললেন অন্য কথা। এই দুই বিজ্ঞানী কাজটি শুরু করলেন, একটা পুরোনো আর অতিভারী নক্ষত্র দিয়ে। নক্ষত্রটি তার সব নিউক্লিয়ার জ্বালানি ফুরিয়ে ফেলার কারণে সেটি নিজের মহাকর্ষের টানে কেন্দ্রের দিকে চুপসে যেতে থাকে। যেমন আমাদের সূর্যের চেয়ে ৪০ গুণ ভারী কোনো দানবীয় মৃত্যুমুখী নক্ষত্র হয়তো তার নিউক্লিয়ার জ্বালানি ফুরিয়ে ফেলল। তারপর তার মহাকর্ষের প্রভাবে নিজের ৮০ মাইল শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধের ভেতর সংকুচিত হয়ে গেল। এসব ক্ষেত্রে নক্ষত্রটি অনিবার্যভাবে চুপসে গিয়ে পরিণত হবে একটা কৃষ্ণগহ্বরে। তাঁরা প্রস্তাব দিলেন, কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হওয়া শুধু সম্ভবই নয়, ছায়াপথের কোটি কোটি মৃত্যুমুখী দানবীয় নক্ষত্রের এটাই স্বাভাবিক সমাপ্তি। (বাইরের চাপে ভেতরের দিকে সংকোচনের এ ধারণা ১৯৩৯ সালে প্রথম চালু করেন ওপেনহাইমার। সম্ভবত এ ধারণাটাই কয়েক বছর পর তাঁকে পারমাণবিক বোমায় এই কৌশল ব্যবহারের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।)

আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ

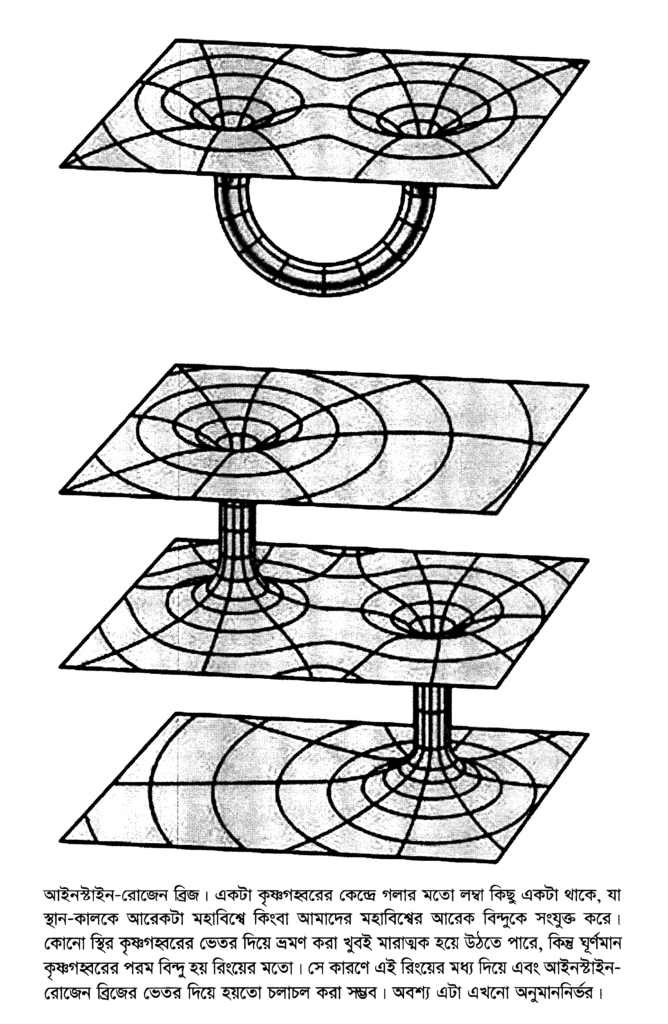

আইনস্টাইন মনে করতেন, প্রকৃতিতে কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব থাকা অতি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাই তিনি ব্যঙ্গ করে দেখালেন, এটা মানুষের কল্পনার চেয়েও উদ্ভট। কারণ, এর ফলে কৃষ্ণগহ্বরের হৃৎপিণ্ডের ভেতর ওয়ার্মহোল থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়। গাণিতিকভাবে একে বলা হয় মাল্টিপ্লাই কানেক্টেড স্পেসেস বা বহুসংখ্যক সংযুক্ত স্থান। পদার্থবিদেরা একে বলেন ওয়ার্মহোল। কারণ, একটা ওয়ার্ম বা পোকা মাটিতে যেভাবে গর্ত খুঁড়ে দুটি বিন্দুর মধ্যে একটা বিকল্প ও শর্টকাট পথ তৈরি করে, ওয়ার্মহোলও ঠিক তেমনি। আবার এদের মাঝে মাঝে ডাইমেনশনাল পোর্টাল বা গেটওয়েও বলা হয়। তবে এদের যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এরাই হয়তো শেষ পর্যন্ত একদিন ইন্টারডাইমেনশনাল বা আন্তমাত্রিক ভ্রমণের পথ খুলে দেবে।

ওয়ার্মহোল শব্দটি প্রথম জনপ্রিয় করেন চার্লস ডডসন। লুইস ক্যারল ছদ্মনামে কলম ধরেছিলেন তিনি। ছোটদের জন্য লেখা থু দ্য লুকিং গ্লাসবইতে তিনি ওয়ার্মহোলকে লুকিং গ্লাস বা আয়না হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। অক্সফোর্ডের এক গ্রামকে ওয়ান্ডারল্যান্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল আয়নাটা। পেশাদার গণিতবিদ ও অক্সফোর্ডের ডন হিসেবে ডডসন মাল্টিপ্লাই কানেক্টেড স্পেসেস-এর সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন। সংজ্ঞা হিসেবে, মাল্টিপ্লাই কানেক্টেড স্পেসেস হলো, এমন একটা জায়গা যেখানে ল্যাসো বা ফাঁসকে একটা বিন্দুতে সংকুচিত করা যায় না। সাধারণত যেকোনো ফাঁস অনায়াসে একটা বিন্দুতে চুপসে যেতে পারে। কিন্তু কোনো ডোনাট বিশ্লেষণ করা হলে, ফাঁসটিকে তার পৃষ্ঠতলে এমনভাবে রাখা সম্ভব, যাতে তা ডোনাটের গর্তটির চারপাশে ঘিরে রাখে। ফাঁসটিকে ধীরে ধীরে চুপসাতে শুরু করলে দেখা যাবে, সেটা একটা বিন্দুতে সংকুচিত করা যাচ্ছে না। ফাঁসটিকে সর্বোচ্চ যেটুকু করা সম্ভব, তা হলো ডোনাটের গর্তের পরিধি বরাবর সংকুচিত করা।

গণিতবিদেরা একটা কারণে বেশ খুশি ছিলেন যে এমন একটা বস্তু খুঁজে পাওয়া গেছে, যা স্থানের বর্ণনার জন্য পুরোপুরি অদরকারি ও অকেজো। কিন্তু তাদের সেই খুশি উবে গেল ১৯৩৫ সালে। কারণ, সে বছর আইনস্টাইন এবং তাঁর ছাত্র নাথান রোজেন পদার্থবিজ্ঞানের জগতে ওয়ার্মহোল পরিচয় করিয়ে দেন। মৌলিক কণার একটা মডেল হিসেবে কৃষ্ণগহ্বর সমাধানের জন্য এটা ব্যবহারের চেষ্টা করেন তাঁরা। একটা ধারণা আইনস্টাইন কখনো পছন্দ করতে পারেননি। সেটি হলো, একটা কণার যতই কাছে যেতে থাকবেন ততই তার মহাকর্ষ অসীম হয়ে উঠবে। আইনস্টাইন ভাবলেন, সিঙ্গুলারিটি বা পরম বিন্দুর ধারণা দূর করতে হবে। কারণ, এর কোনো অর্থ নেই।

আইনস্টাইন আর রোজেনের কাছে অভিনব এক আইডিয়া ছিল, যেখানে একটা ইলেকট্রনকে (একে সাধারণত অতিক্ষুদ্র বিন্দু হিসেবে ভাবা হয়, যার কোনো কাঠামো নেই) উপস্থাপন করা যায় একটা কৃষ্ণগহ্বর হিসেবে। এই উপায়ে একটা একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব হিসেবে কোয়ান্টাম জগতের রহস্যগুলোর ব্যাখ্যার জন্য সাধারণ আপেক্ষিকতা ব্যবহার করা যায়। তাঁরা আদর্শ কৃষ্ণগহ্বর সমাধান দিয়ে শুরু করলেন, যার সঙ্গে লম্বা গলার একটা বড়সড় ফুলদানির বেশ মিল আছে। এরপর ফুলদানির ওই গলাটাকে কেটে ফেলে একে আরেকটা ওল্টানো কৃষ্ণগহ্বরের সঙ্গে জুড়ে দিলেন তাঁরা। আইনস্টাইনের কাছে এই উদ্ভট কিন্তু সুষম কাঠামো কৃষ্ণগহ্বর জন্মের সময় পরম বিন্দু মুক্ত থাকবে এবং সেটা হয়তো একটা ইলেকট্রনের মতো আচরণ করবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, একটা ইলেকট্রনকে একটা কৃষ্ণগহ্বর হিসেবে উপস্থাপনে আইনস্টাইনের এই আইডিয়াটা ব্যর্থ হয়। বর্তমানে কসমোলজিস্টরা মনে করেন, আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ দুটো মহাবিশ্বের মধ্যে এক সংযোগ পথ হিসেবে কাজ করতে পারে। দুর্ঘটনাক্রমে কোন কৃষ্ণগহ্বরের পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা একটা মহাবিশ্বে প্রায় মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারব। আর কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে, হঠাৎ গর্তের ভেতরে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারি (একটা শ্বেতগহ্বরের ভেতর দিয়ে)।

আইনস্টাইন মনে করতেন, তাঁর সমীকরণের যেকোনো সমাধান যদি ভৌতভাবে বিশ্বাসযোগ্য কোনোভাবে শুরু হয়, তাহলে সেটা ভৌতভাবে সম্ভব কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ একটা কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর ঢুকে আরেকটা সমান্তরাল মহাবিশ্বে বেরিয়ে যাচ্ছে—সেটা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্রের আকর্ষণ বল অসীম হতে পারে এবং যে কেউ দুর্ভাগ্যক্রমে এর ভেতর পড়ে গেলে, তার পরমাণু মহাকর্ষ ক্ষেত্রে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। (আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ মুহূর্তের জন্য খুলে যেতে পারে, কিন্তু তা এত দ্রুত বন্ধ হয়ে যায় যে, কোনো বস্তুই সময়মতো তার ভেতর দিয়ে অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে পারে না।) আইনস্টাইনের মনোভাব ছিল, ওয়ার্মহোল যদি আদৌ থাকে, তাহলে তার ভেতর দিয়ে কোনো জীবন্ত প্রাণী কখনো যেতে পারবে না। আবার বেঁচে থেকে সে সম্পর্কে কিছু বলতেও পারবে না ওই ব্যক্তি।

ঘূর্ণমান কৃষ্ণগহ্বর

এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শুরু করে ১৯৬৩ সালে। সেবার আইনস্টাইনের সমীকরণের একটা সঠিক সমাধান খুঁজে পান নিউজিল্যান্ডের গণিতবিদ রয় কার। তাঁর সমাধানেই সম্ভবত পাওয়া গেল মৃত্যুমুখী নক্ষত্রের সবচেয়ে বাস্তবসম্মত বর্ণনা। সেটা ছিল একটা স্পিনিং ব্ল্যাকহোল বা ঘূর্ণমান কৃষ্ণগহ্বর। কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার কারণে নিজের মহাকর্ষের অধীনে চুপসে যাওয়া কোন নক্ষত্রের ঘূর্ণন দ্রুতগতির হবে। (একই কারণে ঘূর্ণমান ছায়াপথও দেখতে পিনহুইলের মতো দেখায়। আবার স্কেটাররাও দ্রুতবেগে ঘোরার সময় দুই হাত গুটিয়ে নেয়।) একটা ঘূর্ণমান নক্ষত্র চুপসে একটা নিউট্রন স্টারের রিংয়ে পরিণত হতে পারে। এটা স্থিতিশীল থাকতে পারে, কারণ প্রবল কেন্দ্রীভূত বল তার মহাকর্ষ বলের ভেতরের দিকের আকর্ষণ বাতিল করে বাইরে দিকে ঠেলে দিতে পারে। এ ধরনের কোন কৃষ্ণগহ্বরের এই বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হলো, আপনি যদি রয় কারের কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে যান, তাহলে পিষ্ট হয়ে মারা যাবেন না। তার বদলে আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজের ভেতর দিয়ে আপনাকে পুরোপুরি শুষে নিয়ে সমান্তরাল মহাবিশ্বে নিয়ে যাবে। ‘ওই ম্যাজিক রিংয়ের ভেতর দিয়ে যাও—প্রেস্টো! তুমি পুরোপুরি ভিন্ন মহাবিশ্বে চলে যাবে, সেখানে ব্যাসার্ধ আর ভর ঋণাত্মক!’ এই সমাধান আবিষ্কারের পর এক সহকর্মীর প্রতি এভাবে চিৎকার করে উঠেছিলেন রয় কার।

অন্য কথায়, অ্যালিসের লুকিং গ্লাস অনেকটা গণিতবিদ কারের এই ঘূর্ণমান রিংয়ের মতো। কিন্তু কারের রিংয়ের ভেতর দিয়ে কোনো যাত্রার মানে হবে, সেটা একমুখী। আপনি যদি কার রিংয়ের চারপাশের ঘটনা দিগন্তের ভেতর দিয়ে যেতে চান, তাহলে সেখানকার মহাকর্ষই আপনাকে হত্যা করার জন্য যথেষ্ট না-ও হতে পারে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে আপনাকে বাধা দেবে মহাকর্ষ। (কারের কৃষ্ণগহ্বরে আসলে দুটি ঘটনা দিগন্ত থাকে। অনেকে মনে করেন, আপনার হয়তো দ্বিতীয় আরেকটি কার রিং দরকার হতে পারে, যেটা কোনো প্যারালাল ইউনিভার্সের সঙ্গে আমাদেরটাকে সংযুক্ত করবে। আবার তার ভেতর দিয়ে ফিরেও আসা যাবে।) কিছু অর্থে রয় কারের কৃষ্ণগহ্বরের সঙ্গে বহুতল ভবনের এলিভেটরের তুলনা করা যায়। এখানে এলিভেটরটি আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজের প্রতীক, যেটা বিভিন্ন তলার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। সে ক্ষেত্রে এখানে প্রতিটি তলাকে ভিন্ন ভিন্ন মহাবিশ্ব হিসেবে কল্পনা করা যায়। ধরা যাক, এই বহুতল ভবনের তলার সংখ্যা অসীম, প্রতিটি অন্যটির চেয়ে আলাদা। কিন্তু এলিভেটরটি কখনো নিচে নামতে পারবে না। সেখানে শুধু ওপরে ওঠার বোতাম আছে। একবার কোনো একটা তলা বা মহাবিশ্ব ছেড়ে গেলে, সেখানে ফিরে আসার আর কোনো উপায় থাকবে না। কারণ, আপনাকে একটা ঘটনা দিগন্তের ভেতর দিয়ে সেখানে যেতে হবে।

কারের রিং কতটা স্থিতিশীল হতে পারবে, তা নিয়ে পদার্থবিদেরা বিভক্ত। অনেকের গণনায় দেখা গেছে, কেউ যদি এই রিংয়ের ভেতর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সে কৃষ্ণগহ্বরটির কাছাকাছি গেলেই তা অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে এবং ওই পথটাও বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন একটা আলোকরশ্মি যদি কারের কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর দিয়ে যায়, তাহলে কেন্দ্রের দিকে যেতে যেতে বিপুল শক্তি অর্জন করবে সেটা। আবার নীল বিচ্যুতি দেখা দেবে ওই আলোকরশ্মির। সোজা কথায়, তার কম্পাঙ্ক ও শক্তি বেড়ে যাবে। সেটা ঘটনা দিগন্তের যতই কাছে যেতে থাকবে, শক্তিও অর্জন করবে ততই বেশি। তার শক্তি এত বেশি হবে যে আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজের ভেতর দিয়ে কেউ যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকেও হত্যা করতে পারবে। আবার এটা নিজের মহাকর্ষ ক্ষেত্রও তৈরি করবে, যা হস্তক্ষেপ করবে মূল কৃষ্ণগহ্বরে। অন্য মহাবিশ্বের দরজাটা হয়তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে এ কারণেও।

সোজা কথায়, কয়েকজন পদার্থবিদ বিশ্বাস করেন, কারের কৃষ্ণগহ্বর হলো সব কটি কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত। আর এটাই সমান্তরাল মহাবিশ্বগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে। কিন্তু এই দরজার ভেতরে ঢোকা কতটুকু নিরাপদ কিংবা সেটা কতটা স্থিতিশীল হবে, সেসব এখনো পরিষ্কার নয়।

কৃষ্ণগহ্বর পর্যবেক্ষণ

কৃষ্ণগহ্বরের ধর্ম বেশ উদ্ভট। সে কারণে ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকেও এদের অস্তিত্বকে মনে করা হতো বিজ্ঞান কল্পকাহিনি। ‘দশ বছর আগে, কোনো ছায়াপথের কেন্দ্রে কোনো বস্তু খুঁজে পেয়ে আপনি যদি ভেবে বসতেন, ওটা একটা কৃষ্ণগহ্বর, তাহলে এ ক্ষেত্রের অর্ধেক লোক ভাবত, আপনি একটা আস্ত পাগল ছাড়া কিছু নন।’ ১৯৯৮ সালে এমনই মন্তব্য করেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ ডগলাস রিচস্টোন। এরপর হাবল স্পেস টেলিস্কোপ, চন্দ্র এক্স-রে স্পেস টেলিস্কোপ এবং ভেরি লার্জ অ্যারে রেডিও টেলিস্কোপের মাধ্যমে সৌরজগতের বাইরের মহাকাশে কয়েক শ কৃষ্ণগহ্বর শনাক্ত করেছেন জ্যোতির্বিদেরা। (শক্তিশালী কোনো নাক্ষত্রিক বা গ্যালাকটিক উৎস থেকে আসা এক্স-রে নিঃসরণ মাপতে পারে চন্দ্র এক্স-রে স্পেস টেলিস্কোপ। ভেরি লার্জ অ্যারে রেডিও টেলিস্কোপ হলো নিউ মেক্সিকোতে বসানো শক্তিশালী একসারি রেডিও টেলিস্কোপ।) অনেক জ্যোতির্বিদের বিশ্বাস, মহাকাশের বেশির ভাগ ছায়াপথের কেন্দ্রে কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে (তাদের চাকতিগুলোর কেন্দ্রের স্ফীত অংশে)।

অনুমানমতো, মহাকাশে পাওয়া সব কৃষ্ণগহ্বর খুব জোরে ঘুরছে। হাবল স্পেস টেলিস্কোপের গণনায় কিছু কৃষ্ণগহ্বর ঘুরছে ঘণ্টায় প্রায় ১০ লাখ মাইল বেগে। ছায়াপথের একেবারে কেন্দ্রে একটা সমতল, বৃত্তাকার কেন্দ্র দেখা যায়, যা প্রায় এক আলোকবর্ষজুড়ে বিস্তৃত। এই বৃত্তাকার কেন্দ্রের ভেতর ঘটনা দিগন্ত এবং তার কৃষ্ণগহ্বর লুকিয়ে রয়েছে।

কৃষ্ণগহ্বর অদৃশ্য হওয়ার কারণে পরোক্ষভাবে তাদের অস্তিত্ব যাচাই করেন জ্যোতির্বিদেরা। তোলা ছবিতে কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশের ঘূর্ণমান গ্যাসের অ্যাক্রিশন ডিস্ক শনাক্তের চেষ্টা করেন। সে জন্য এসব অ্যাক্রিশন ডিস্কের চমৎকার সব ছবি সংগ্রহ করা হয়। (এসব ডিস্ক প্রায় সর্বজনীনভাবে মহাবিশ্বের অধিকাংশ দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘূর্ণমান বস্তুতে দেখা যায়। এমনকি ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে আমাদের সূর্যের জন্মের সময় তার চারপাশে সম্ভবত একই ধরনের একটা ডিস্ক ছিল। সেটি পরে সংকুচিত হয়ে গ্রহদের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। এই ডিস্ক গঠিত হওয়ার কারণ হলো, এ ধরনের দ্রুতগতিসম্পন্ন কোনো বস্তুর সর্বনিম্ন শক্তিস্তর প্রকাশ করে তারা।) নিউটনের গতির সূত্র ব্যবহার করে, জ্যোতির্বিদেরা কেন্দ্রীয় বস্তুটির চারপাশের নক্ষত্রগুলোর বেগ জেনে ওই বস্তুর ভর নির্ণয় করতে পারেন। কেন্দ্রীয় বস্তুর ভরের মুক্তিবেগ যদি আলোর বেগের সমান হয়, তাহলে সেখান থেকে কোনো আলোও বেরিয়ে আসতে পারবে না। এভাবে কৃষ্ণগহ্বরের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় এখান থেকে।

ইভেন্ট হরাইজন বা ঘটনা দিগন্তের অবস্থান অ্যাক্রিশন ডিস্কের কেন্দ্রে। (দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, আমাদের বর্তমানের প্রচলিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেটা খুঁজে পাওয়া বা শনাক্ত করা বেশ কঠিন। জ্যোতির্বিদ ফুভিও মেলিয়া দাবি করেছেন, একটা কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের ছবি ধারণ করা গেলে সেটা হবে কৃষ্ণগহ্বর-সংক্রান্ত বিজ্ঞানের জন্য বড় ধরনের একটা ঘটনা।) কৃষ্ণগহ্বরের দিকে পতিত সব গ্যাসই ঘটনা দিগন্তের ভেতর দিয়ে চলে যায় না। এর কিছু ঘটনা দিগন্ত বাইপাস করে এবং বিপুল বেগে নিক্ষিপ্ত হয়ে মহাকাশে বেরিয়ে আসে। সেগুলো দিয়ে গ্যাসের দুটি লম্বা জেট বা ফোয়ারার মতো গঠিত হয়, যা কৃষ্ণগহ্বরের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে প্রবাহিত হয়। এর ফলে কৃষ্ণগহ্বরের চেহারাটা দাঁড়ায় একটা ঘূর্ণমান লাটিমের মতো। (জেটগুলো এভাবে বেরিয়ে আসার কারণ সম্ভবত চুপসে যাওয়া নক্ষত্রটির চুম্বকীয় ক্ষেত্ররেখা। সেগুলো আরও তীব্র হলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে ঘন হয়ে ওঠে। নক্ষত্রটি চুপসে যেতে থাকলে এই চুম্বকীয় ক্ষেত্ররেখা উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে দুটি টিউবে ঘনীভূত হয়ে বেরিয়ে আসে। আয়নিত কণা এই চুপসানো নক্ষত্রের ভেতর পড়তে শুরু করলে, তারাও এই সরু চুম্বকীয় রৈখিক বল অনুসরণ করে। এরপর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর চুম্বকীয় ক্ষেত্রগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসে তারা।)

এখন পর্যন্ত দুই ধরনের কৃষ্ণগহ্বর শনাক্ত করা হয়েছে। প্রথমটি স্টেলার ব্ল্যাকহোল বা নাক্ষত্রিক কৃষ্ণগহ্বর। এ ধরনের কৃষ্ণগহ্বরে একটা মৃত্যুমুখী নক্ষত্র বিস্ফোরণের আগপর্যন্ত তার মহাকর্ষের ভেতর চূর্ণবিচূর্ণ হয়। দ্বিতীয়টি শনাক্ত করা অনেক সহজ। এদের বলে গ্যালাকটিক ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর। এগুলো বিশাল ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি এবং কোয়াসারের একেবারে কেন্দ্রে ওত পেতে থাকে। এদের ওজন আমাদের সূর্যের চেয়ে কয়েক লাখ থেকে কয়েক কোটি হতে পারে।

সম্প্রতি, একটি কৃষ্ণগহ্বর শনাক্ত হয়েছে আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির (আকাশগঙ্গা ছায়াপথ) কেন্দ্রে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, ধূলিকণার কারণে ছায়াপথের কেন্দ্র অস্পষ্ট হয়ে থাকে। সেটি না থাকলে, পৃথিবী থেকে প্রতি রাতে স্যাজিটারিয়াস বা ধনু নক্ষত্রমণ্ডলের দিক থেকে একটা বিশাল আকৃতির অগ্নিগোলক দেখা যেত। এসব ধূলিকণা ছাড়া মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র চাঁদের আলোকেও ম্লান করে দিত। আর সেটাই হয়ে উঠতে পারত রাতের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম বস্তু। এই গ্যালাক্সির একেবারে কেন্দ্রে একটা কৃষ্ণগহ্বর লুকিয়ে আছে, যার ওজন প্রায় ২৫ লাখ সৌরভরের সমান। আকারের দিক থেকে সেটা বুধ গ্রহের কক্ষপথের ব্যাসার্ধের ১০ ভাগের ১ ভাগের সমান। গ্যালাকটিক মাপকাঠিতে হিসাব করলে, এটা বিশেষ বা দানবীয় আকৃতির কোনো কৃষ্ণগহ্বর নয়। কোয়াসারে এমন কৃষ্ণগহ্বর থাকতে পারে, যার ভর কয়েক শ কোটি সৌরভরের সমান হতে পারে। সেই হিসাবে আমাদের বাড়ির উঠানের কৃষ্ণগহ্বরটাকে বর্তমানে বেশ শান্তই বলা চলে।

এরপর আমাদের পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের গ্যালাকটিক ব্ল্যাকহোলটির অবস্থান অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির কেন্দ্রে। এর ওজন ৩ কোটি সৌরভর। আর এর শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ প্রায় ৬ কোটি মাইল। (অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অন্তত দুটি দানবীয় বস্তু লুকিয়ে আছে। অনেক বছর আগে একটা গ্যালাক্সিকে গোগ্রাসে গিলে খেয়েছিল অ্যান্ড্রোমিডা। এই বস্তুগুলো আগের সেই গ্যালাক্সির অবশিষ্টাংশও হতে পারে। এখন থেকে কয়েক লাখ বছর পর মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি যদি একসময় অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির সঙ্গে সংঘর্ষের মুখে পড়ে, তাহলে আমাদের গ্যালাক্সি হয়তো অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির পেটের মধ্যে হারিয়ে যাবে। )

গ্যালাকটিক ব্ল্যাকহোলের অন্যতম সেরা ফটোগ্রাফ তুলেছিল হাবল স্পেস টেলিস্কোপে। সেটি ছিল গ্যালাক্সি NGC ৪২৬১-এর। অতীতে রেডিও টেলিস্কোপে তোলা এই গ্যালাক্সির ছবিগুলোতে দেখা গেছে, গ্যালাক্সির উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে দুটি চমৎকার জেট বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এর পেছনের ইঞ্জিনটা কী ছিল, তা কেউ জানত না। এরপর হাবল টেলিস্কোপে গ্যালাক্সিটির একেবারে কেন্দ্রের ছবি তোলা হয়। তাতে উন্মোচিত হয় ৪০০ আলোকবর্ষজুড়ে ছড়িয়ে থাকা একটা চমৎকার ডিস্ক। এর একেবারে কেন্দ্রে একটা ক্ষুদ্র ডটে রয়েছে অ্যাক্রেশন ডিস্কটি, যা প্রায় এক আলোকবর্ষজুড়ে বিস্তৃত। কেন্দ্রের কৃষ্ণগহ্বরটি হাবল টেলিস্কোপে দেখা যায়নি। তবে তার ভর প্রায় ১.২ বিলিয়ন সৌরভরের সমান।

এ ধরনের গ্যালাকটিক ব্ল্যাকহোল এতই শক্তিশালী যে তারা গোটা একটা নক্ষত্র গিলে ফেলতে পারে। দূরবর্তী একটা গ্যালাক্সিতে একটা বিপুল আকৃতির কৃষ্ণগহ্বর শনাক্ত করার কথা ২০০৪ সালে ঘোষণা দেয় নাসা এবং ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি। সেটা স্রেফ এক ঢোকে একটা নক্ষত্ৰ গোগ্রাসে গিলে খাচ্ছে। চন্দ্র এক্স-রে স্পেস টেলিস্কোপ এবং ইউরোপিয়ান এক্সএমএম- নিউটন স্যাটেলাইট দুটোই একই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছে। সেটা হলো গ্যালাক্সি RX J1242-11 থেকে নিঃসৃত হওয়া এক্স-রে বিস্ফোরণ। এর মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ওই গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা কোনো দানবীয় কৃষ্ণগহ্বর একটা নক্ষত্রকে গব গব করে গিলে ফেলেছে। এই কৃষ্ণগহ্বরের ভর হিসাব করা হয়েছে আমাদের সূর্যের চেয়ে ১০০ মিলিয়ন গুণ বেশি। গণনায় দেখা গেছে, কোনো নক্ষত্র একটা কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের কাছে এলে, তার বিপুল মহাকর্ষ নক্ষত্রটিকে বিকৃত ও প্রসারিত করতে থাকে। নক্ষত্রটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়ার আগপর্যন্ত চলতে থাকে সেটা। ফলে সেখান থেকে বিস্ময়কর এক্স-রের বিস্ফোরণ নিঃসৃত হয়। ‘এই নক্ষত্রটি তার ক্রান্তিবিন্দু ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়েছিল। বেচারা নক্ষত্রটি আসলে একটা ভুল পাড়ায় ঘুরতে গিয়েছিল।’ জার্মানির জাচিংয়ে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের পর্যবেক্ষক জ্যোতির্বিদ স্টিফানি কোমোসা মন্তব্য করেছেন।

কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের কারণে পুরোনো অনেক রহস্যের সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। যেমন M-87 গ্যালাক্সি সব সময় কৌতূহলের বিষয় ছিল জ্যোতির্বিদদের কাছে। কারণ, একে দেখতে নক্ষত্রের দানবীয় বলের মতো মনে হয়, যার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা অদ্ভুত ধরনের লেজ। এটা বিপুল পরিমাণ বিকিরণ নিঃসরণ করার কারণে এক অর্থে জ্যোতির্বিদেরা ভেবেছিলেন, এই লেজটা হয়তো প্রতিবস্তুর স্রোত। কিন্তু এখন জ্যোতির্বিদেরা দেখতে পেয়েছেন, সম্ভবত ৩ বিলিয়ন সৌরভরের সমান একটা দানবীয় কৃষ্ণগহ্বর এতে শক্তি জোগাচ্ছে। আর এই অদ্ভুত লেজটা প্লাজমার দানবীয় জেট বলে বিশ্বাস করা হয়। [প্রথমবারের মতো ২০১৯ সালে এম-৮৭ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটা সুপারম্যাসিভ কৃষ্ণগহ্বরের ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবী থেকে ৫৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের এই কৃষ্ণগহ্বরটি ভর আমাদের সূর্যের চেয়ে ৬.৫ বিলিয়ন গুণ বেশি। আন্তর্জাতিক রেডিও টেলিস্কোপ নেটওয়ার্ক ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ বা ইএইচটি এই ঐতিহাসিক ছবিটি তোলে।—অনুবাদক]

কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে আরও অবিশ্বাস্য আবিষ্কারের ঘটনা ঘটে চন্দ্র এক্স-রে স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে। এই টেলিস্কোপে মহাকাশের ধূলিকণার ছোট্ট এক ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রান্তের কাছে একগুচ্ছ কৃষ্ণগহ্বর পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করার পর এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখা গেল। সব মিলিয়ে ৬০০টি কৃষ্ণগহ্বর দেখতে পাওয়া গেল সেখানে। জ্ঞাত এসব তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে জ্যোতির্বিদেরা হিসাব করে দেখলেন, গোটা রাতের আকাশে অন্তত ৩০০ মিলিয়ন কৃষ্ণগহ্বর থাকতে পারে।

গামা রশ্মির বিস্ফোরক

ওপরে বর্ণিত কৃষ্ণগহ্বরগুলো হয়তো কয়েক কোটি বছরের পুরোনো। কিন্তু জ্যোতির্বিদেরা এখন তাঁদের চোখের সামনে কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হওয়ার ঘটনা দেখতে পাওয়ার বিরল সুযোগ পেয়েছেন। এর মধ্যে অনেকগুলো হয়তো রহস্যময় গামা রশ্মির বিস্ফোরকও হতে পারে। মহাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি শক্তি নিঃসরণ করে এরাই। শক্তি নিঃসরণের বিচারে বিপুল পরিমাণ গামা রশ্মি বিস্ফোরকগুলোর অবস্থান খোদ মহাবিস্ফোরণের ঠিক পরেই।

গামা রশ্মি বিস্ফোরণগুলোর (বা গামা রে বাস্টার) বেশ মজার এক ইতিহাস আছে। তখন ঠান্ডাযুদ্ধ চলছে। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র বেশ উদ্বিগ্ন ছিল এই ভেবে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা অন্য কোনো দেশ হয়তো চুক্তি ভঙ্গ করে গোপনে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। হয়তো সেটা পৃথিবীর নির্জন কোনো জায়গা কিংবা হতে পারে চাঁদের বুকেও। তাই পারমাণবিক ঝলকানি কিংবা পারমাণবিক বোমার অবৈধভাবে ঘটানো বিস্ফোরণ বিশেষভাবে শনাক্ত করতে ভেলা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে যুক্তরাষ্ট্র। পারমাণবিক বিস্ফোরণ যেহেতু মাইক্রোসেকেন্ড থেকে মাইক্রোসেকেন্ড ধরে আলাদা আলাদা পর্যায়ে ঘটতে থাকে, তাই প্রতিটি পারমাণবিক ঝলকানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোর দ্বিগুণ ঝলকানি দেয়। সে কারণে তা ধরা পড়ে স্যাটেলাইটে। (ভেলা স্যাটেলাইট ১৯৭০-এর দশকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ড উপকূলে এ ধরনের দুটি পারমাণবিক ঝলকানি ধরতে পেরেছিল। ইসরায়েলের একটা যুদ্ধজাহাজ সে সময় অবস্থান করছিল সেখানে। এতে আসলে কী দেখা গিয়েছিল, তা নিয়ে এখনো গুপ্তচর সমাজের মধ্যে তর্কবিতর্ক রয়েছে।)

কিন্তু ভেলা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মহাকাশে বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক বিস্ফোরণের সংকেত শনাক্ত করে একবার চমকে উঠল পেন্টাগন। সেটা কি সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাকাশে গোপন কোনো হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ, যেখানে কোনো অজানা, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে? সোভিয়েন ইউনিয়ন অস্ত্র প্রযুক্তিতে হয়তো যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে গেছে—এমন উদ্বেগ মাথায় নিয়ে সেবার শীর্ষ বিজ্ঞানীদের ডেকে পাঠানো হলো এই সংকেত বিশ্লেষণের জন্য।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর, এই তথ্য আর গোপন রাখার কোনো প্রয়োজন পড়ল না। কাজেই পেন্টাগন তাদের কাছে আবর্জনার পর্বতের মতো জমে থাকা জ্যোতির্বিজ্ঞানসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের বিশাল স্তূপ তুলে দেয় জ্যোতির্বিদদের হাতে। এককথায় সেগুলো ছিল বিস্ময়কর। ওই দশকে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ নতুন জ্যোতির্বিজ্ঞান-সংক্রান্ত পরিঘটনার শক্তি আর সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়। জ্যোতির্বিদেরা শিগগিরই বুঝতে পারলেন, ভাষায় এসব গামা রশ্মির বিস্ফোরক আসলে শক্তির দিক দিয়ে টাইটানিক তুল্য। কারণ, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি নিঃসরণ করে, তার পরিমাণ আমাদের সূর্যের গোটা জীবনভর (প্রায় ১০ বিলিয়ন বছর) নিঃসৃত শক্তির চেয়ে বেশি। তবে এ ঘটনাগুলো অস্থায়ী। ভেলা স্যাটেলাইট একবার শনাক্ত করল, সেগুলো এতই ম্লান যে ভূমিতে স্থাপিত টেলিস্কোপগুলো তাদের দিকে তাক করলেও কিছুই দেখা যাবে না। (বেশির ভাগ বিস্ফোরক মাত্র ১ থেকে ১০ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। তবে সর্বনিম্ন স্থায়ীকাল ০.০১ সেকেন্ড। আবার কোনো কোনোটা বেশ কয়েক মিনিট টিকে থাকতে পারে।)

গামা রশ্মি বিস্ফোরক শনাক্ত করার ক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের সক্ষমতা পাল্টে দিয়েছে স্পেস টেলিস্কোপ, কম্পিউটার এবং র্যাপিড রেসপন্স টিম। এক দিনে প্রায় তিনবার গামা রশ্মি বিস্ফোরক শনাক্ত করা যাচ্ছে। তাতে ঘটনাগুলোর শিকল বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কোনটা থেকে আসা শক্তি শনাক্ত করার পর জ্যোতির্বিদেরা কম্পিউটার ব্যবহার করে দ্রুত তার নিখুঁত স্থানাঙ্ক নির্ণয় করেন। তারপর সেই দিকে আরও টেলিস্কোপ ও সেন্সর তাক করা হয়।

এসব যন্ত্রপাতি থেকে যেসব তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে তার ফলাফল সত্যিই বিস্ময়কর। এসব গামা রশ্মি বিস্ফোরকের কেন্দ্রে এমন একটা বস্তু থাকে, যা প্রায় কয়েক ডজন মাইলজুড়ে বিস্তৃত থাকে। অন্য কথায়, গামা রশ্মি বিস্ফোরকের এই অকল্পনীয় কসমিক শক্তি এই আকারের এলাকায় (প্রায় নিউইয়র্ক শহরের সমান) ঘনীভূত হয়ে থাকে। বছরের পর বছর জ্যোতির্বিদদের আগ্রহের ঘটনার মধ্যে শীর্ষে ছিল কোনো বাইনারি নক্ষত্র ব্যবস্থার সঙ্গে নিউট্রন নক্ষত্রের সংঘর্ষ। এই তত্ত্বমতে, এসব নিউট্রন নক্ষত্রের কক্ষপথ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোট হতে থাকে। পাশাপাশি সর্পিল পথে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়ে সংঘর্ষের মুখে পড়ে এবং বিপুল শক্তি নিঃসরণ করে সেগুলো। এ ধরনের ঘটনা বেশ বিরল। কিন্তু মহাবিশ্ব বিশাল আকৃতির হওয়ার কারণে এবং এই বিস্ফোরণগুলো গোটা মহাবিশ্বকে আলোকিত করে রাখার কারণে, প্রতিদিন বেশ কয়েকবার এ ধরনের ঘটনা দেখতে পাওয়ার কথা।

২০০৩ সালে নতুন কিছু প্রমাণ হাতে আসে বিজ্ঞানীদের। দেখা গেল, গামা রশ্মির বিস্ফোরক হলো হাইপারনোভার ফলাফল। এরা একটা দানবীয় কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করে। গামা রশ্মি বিস্ফোরকের দিকে বারবার টেলিস্কোপ ও স্যাটেলাইট তাক করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান, সেগুলোর সঙ্গে দানবীয় সুপারনোভার বেশ মিল। বিস্ফোরিত নক্ষত্রের বিপুল শক্তির চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ থাকে। আবার একই সঙ্গে তার উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে বিকিরণ বেরিয়ে আসে। এ দুটি কারণে সেটা হয়তো এমন দেখা যাবে যে সুপারনোভা এদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। অর্থাৎ আমরা পর্যবেক্ষণে দেখতে পাব, এসব বিস্ফোরক যদি সরাসরি পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে, তাহলে তাদের সম্পর্কে আমাদের একটা ভুল ধারণা তৈরি হবে। অর্থাৎ তারা বাস্তবে যেটুকু শক্তিশালী তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী দেখাবে।

গামা রশ্মির বিস্ফোরক যদি সত্যি সত্যিই কৃষ্ণগহ্বর গঠনের হয়, তাহলে পরের প্রজন্মের স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে তাদের বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তখন স্থান ও কালসম্পর্কিত অনেক গভীর প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যাবে হয়তো। বিশেষ করে, কৃষ্ণগহ্বর যদি স্থানকে একটা প্রেটজেলের মতো বাঁকিয়ে দিতে পারে, তাহলে তারা কি সময়কেও সেভাবে বাঁকাতে পারবে?

ভ্যান স্টোকামের টাইম মেশিন

স্থান ও কালকে অবিচ্ছেদ্য একতায় সংযুক্ত করেছে আইনস্টাইনের তত্ত্ব। ফলে স্থানের দূরবর্তী দুটি বিন্দুকে সংযুক্তকারী যেকোনো ওয়ার্মহোল একই সঙ্গে ওই দুই বিন্দুর সময়কেও সংযুক্ত করে। অন্য কথায়, টাইম ট্রাভেলের সম্ভাবনার কথা বলে আইনস্টাইনের তত্ত্ব।

সময়ের ধারণা বিকশিত হতেও সময় লেগেছে কয়েক শতক। নিউটনের কাছে সময় ছিল একটা তিরের মতো। সেটা একবার ছোড়া হয়ে গেলে তার গতিপথ আর কখনো পরিবর্তন করা যেত না। তার যাত্রা ছিল অবিচ্ছিন্ন ও সুষম একটা পথের দিকে। এরপর বক্র স্থানের ধারণা দিলেন আইনস্টাইন। তাতে সময় হয়ে গেল একটা নদীর মতো। এবার সময় মহাবিশ্বের ভেতর গিয়ে বয়ে যেতে শান্তভাবে তার গতি বাড়ায় বা ধীর হয়ে যায়। কিন্তু একটা সম্ভাবনা নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন আইনস্টাইন। সেটি হলো, সময়ের নদীও হয়তো বেঁকে তার নিজের কাছে ফিরে আসতে পারে। হয়তো সময়ের নদীতে এমন কোনো ঘূর্ণিপাক বা শাখা-প্রশাখা থাকতে পারে, যার মাধ্যমে এটা সম্ভব।

১৯৩৭ সালে আইনস্টাইনের সমীকরণের একটি সমাধান করে এই সম্ভাবনাটি বুঝতে পারেন ডব্লিউ জে ভ্যান স্টোকাম। ওই সমাধানটি টাইম ট্রাভেল বা সময় পরিভ্রমণ অনুমোদন করে। একটি অসীম ঘূর্ণমান সিলিন্ডার দিয়ে শুরু করলেন তিনি। ভৌতভাবে কোনো অসীম বস্তু তৈরি করা সম্ভব না হলেও তার গণনায় দেখা গেল, কোনো সিলিন্ডার যদি আলোর কাছাকাছি বেগে ঘুরতে পারে, তাহলে সেটা স্থান-কালের বুননটিকে নিজের কাছে টেনে নেবে। অনেকটা একটা ব্লেন্ডারের ব্লেডগুলো নিজের কাছে যেভাবে ঝোলাগুড় টেনে নেয়। (একে বলা হয় ফ্রেম-ড্র্যাগিং। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে ঘূর্ণমান কৃষ্ণগহ্বরের তোলা ছবিতে এটি বিশদভাবে দেখা গেছে।)

এই সিলিন্ডারের চারপাশে ঘোরার মতো যথেষ্ট কোনো দুঃসাহসী ব্যক্তি সেখানে গেলে অবিশ্বাস্য গতি অর্জন করবে সে। তা দেখে দূরের কোনো পর্যবেক্ষকের মনে হবে, ওই ব্যক্তি আলোর গতি ছাড়িয়ে গেছে। অবশ্য তখন এ ব্যাপারটা ঠিকভাবে বুঝতে পারেননি স্বয়ং ভ্যান স্টোকামও। সিলিন্ডারটির চারপাশে একটা পুরো চক্কর দেওয়ার পর আপনি সময়ের পেছন দিকেও যেতে পারেন। অর্থাৎ যাত্রা শুরুর আগের মুহূর্তে। যদি দুপুরে রওনা হন, তাহলে এই সময়ে আপনি শুরুর বিন্দুতে ফিরে আসবেন। হয়তো সময়টা হতে পারে আগের রাতের সন্ধ্যা ছয়টা। সিলিন্ডারটি যত দ্রুত ঘুরবে, তত বেশি পেছনে যেতে পারবেন (এর একমাত্র সীমাবদ্ধতা হলো, সিলিন্ডারটা তৈরির আগের সময়ে যাওয়া যাবে না)।

সিলিন্ডারটা একটা খুঁটির মতো। সে কারণে প্রতিবার যখন এই খুঁটির চারপাশে নাচবেন, তখন চলে যেতে থাকবেন সময়ের আরও পেছন। এ ধরনের সমাধান অবশ্য নাকচ করেও দেওয়া যায়। কারণ, সিলিন্ডারটা অসীমভাবে লম্বা হতে পারে না। আবার এ ধরনের কোনো সিলিন্ডার বানানো সম্ভব হলেও সিলিন্ডারের সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স বা কেন্দ্রাতিগ বল হবে বিপুল বেগের। কারণ, সেটা আলোর কাছাকাছি বেগে ঘুরছে। তাই সিলিন্ডারটি যেসব উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে, সেগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে চলে যাবে।

গোডেলের মহাবিশ্ব

১৯৪৯ সালে আইনস্টাইনের সমীকরণের আরেকটা অদ্ভুত সমাধান পান মহান গাণিতিক যুক্তিবিদ কার্ট গোডেল। তিনি অনুমান করেন, গোটা মহাবিশ্বই ঘুরছে। অনেকটা ভ্যান স্টোকামের সিলিন্ডারের মতো, কেউ একজন ঝোলাগুড়ের মতো স্থান-কালের প্রকৃতির মাধ্যমে বয়ে যাচ্ছে। গোডেলের মহাবিশ্বের চারপাশে একটা রকেট শিপ নিয়ে সময়ের পেছনে গিয়ে যাত্রা শুরুর বিন্দুতে ফিরে আসা সম্ভব।

গোডেলের মহাবিশ্বে, তাত্ত্বিকভাবে কোনো ব্যক্তি মহাবিশ্বের স্থান ও কালের দুটি যেকোনো বিন্দুতে ভ্রমণ করতে পারবে। প্রতিটি ঘটনা দেখা যাবে যেকোনো সময়কালে। অতীত যত দূরের হোক না কেন, তা সম্ভব। মহাকর্ষের কারণে গোডেলের মহাবিশ্বের একটা প্রবণতা হলো নিজের ওপর চুপসে যাওয়া। কাজেই ঘূর্ণনের কেন্দ্রাতিগ বল অবশ্যই এই মহাকর্ষ বলকে ভারসাম্যে রাখে। অন্য কথায়, মহাবিশ্ব অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট গতির ওপরে ঘুরছে। মহাবিশ্ব যত বড় হবে, তার চুপসে যাওয়ার প্রবণতা হবে তত বেশি। আবার মহাবিশ্ব যত বেশি বেগে ঘুরবে, তার চুপসে যাওয়ার এই প্রবণতা তত ঠেকিয়েও রাখতে পারবে।

যেমন আমাদের সমান আকৃতির কোনো মহাবিশ্বের কথা ধরা যাক। গোডেল হিসাব করে দেখলেন, এ রকম একটা মহাবিশ্ব প্রতি ৭০ বিলিয়ন বছরে একবার ঘুরবে। পাশাপাশি টাইম ট্রাভেলের জন্য সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ হবে ১৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। তবে সময়ের পেছনে যেতে চাইলে অবশ্যই আলোর গতির ঠিক নিচের গতিতে চলতে হবে।

তাঁর এই সমাধান থেকে যেসব প্যারাডক্স উঠে আসতে পারে, সে ব্যাপারে সচেতন ছিলেন গোডেল। যেমন অতীতে গিয়ে আপনার নিজের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেওয়া ইত্যাদি। ‘একটা রকেট শিপে পর্যাপ্ত বিস্তৃত গতিপথে একপাক ঘোরার মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যেকোনো এলাকায় ভ্রমণ করা যাবে। আবার ফিরেও আসা যাবে। দূরের কোনো স্থানের অন্যান্য বিশ্বে ভ্রমণ যেমন সম্ভব, এটাও ঠিক তেমনি।’ তিনি লিখেছেন। ‘এ অবস্থাটা উদ্ভট বলে মনে হয়। এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি নিজের অতীতে ফিরে যেতে পারবে। সেখানে সে এমন একজনকে দেখতে পাবে, যে আসলে তার নিজের জীবনের আগের সময়ের একজন। এখন সে যদি ওই ব্যক্তিকে কিছু করে, তাহলে নিজের স্মৃতি অনুযায়ী সে জানে যে এ রকম ঘটনা তার সঙ্গে ঘটেনি।’

কিন্তু প্রিন্সটন ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিতে নিজের বন্ধু ও প্রতিবেশীর করা এই সমাধান নিয়ে বেশ বিরক্ত ছিলেন আইনস্টাইন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য :

কার্ট গোডেলের রচনাটি আমার মতে, সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিশেষ করে, সময়ের ধারণা নিয়ে এর বিশ্লেষণ। কিন্তু এখানে যে সমস্যাটি নিয়ে আমি বিরক্ত, সেটা সাধারণ আপেক্ষিকতা সূত্রবদ্ধ করার সময়ও আমাকে বিরক্ত করেছিল। সেটা বাদ দিতে কোনোভাবেই সফল হতে পারিনি…আগের-পরের পার্থক্যটা বিশ্ব-বিন্দুর জন্য পরিত্যক্ত হয়েছে, যেটা মহাজাগতিক দৃষ্টিতে অনেক দূরের ব্যাপার। আর এসব প্যারাডক্স কার্যকারণ সম্পর্কের দিকে নির্দেশ করে, সে বিষয়ে জনাব গোডেল কথা বলেছেন…এগুলো ভৌত ভিত্তিতে বাদ দেওয়া উচিত কি না, তা বিবেচনা করাই ভালো হবে।

আইনস্টাইনের প্রতিক্রিয়াটি দুটি কারণে বেশ মজার। প্রথমত, তিনি উল্লেখ করেছেন, তিনি নিজে সাধারণ আপেক্ষিকতা সূত্রবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন, তখন টাইম ট্রাভেলের সম্ভাবনা তাকে বিরক্ত করেছে। সময় ও স্থানকে একখণ্ড রাবারের মতো ভাবা যায়, যাকে বাঁকানো ও বিকৃত করা যায়। তাই আইনস্টাইন আশঙ্কা করেছিলেন যে স্থান-কালে নকশাকে এত বেশি বাঁকানো সম্ভব হতে পারে, যার মাধ্যমে টাইম ট্রাভেল হয়তো সম্ভব হতে পারে। দ্বিতীয়ত, পদার্থবিদ্যার ভিত্তিতে গোডেলের সমাধানটিকে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ মহাবিশ্ব ঘূর্ণমান নয়, এটা প্রসারণশীল।

আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর সর্বজনবিদিত ছিল যে তাঁর সমীকরণগুলো অদ্ভুত কিছু পরিঘটনা অনুমোদন করে (যেমন টাইম ট্রাভেল, ওয়ার্মহোল)। কিন্তু এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু চিন্তাভাবনা করেনি কেউই। কারণ, বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, তাঁরা প্রকৃতিকে বুঝতে পারেননি। একটা ব্যাপারে সবাই একমত ছিল যে এসব সমাধান বাস্তব জগতে ভিত্তিহীন। কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর দিয়ে আপনি যদি কোনো সমান্তরাল মহাবিশ্বে যেতে চান, তাহলে মারা যাবেন। মহাবিশ্ব ঘুরছে না; এবং কোনো অসীম সিলিন্ডার তৈরি করা যাবে না, টাইম ট্রাভেলকে কোনো একাডেমিক প্রশ্নের মধ্যে ফেলতে পারবেন না।

কিপ থর্নের টাইম মেশিন

টাইম ট্রাভেলের বিষয়টি প্রায় ৩৫ বছর ধরে সুপ্ত রয়ে গেল। অবশেষে ১৯৮৫ সালে কনট্যাক্ট নামে একটা উপন্যাস লেখেন জ্যোতির্বিদ কার্ল সাগান। এতে হিরোইনকে ভেগা নক্ষত্রে যাওয়ার জন্য একটা উপায় যোগ করলেন তিনি। এর জন্য দ্বিমুখী যাত্রার প্রয়োজন। একটি হলো নায়িকা ভেগায় যেতে পারবেন এবং সেখান থেকে পৃথিবীতেও ফিরে আসতে পারবেন। সেটা এমন কোনো উপায়ে, যা কৃষ্ণগহ্বর-ওয়ার্মহোল দিয়ে অনুমোদিত নয়। পরামর্শের জন্য তিনি গেলেন পদার্থবিদ কিপ থর্নের কাছে। পদার্থবিদ্যার জগৎকে চমকে দিয়ে আইনস্টাইনের সমীকরণের নতুন একটা সমাধান আবিষ্কার করে বসলেন থর্ন। এর মাধ্যমে টাইম ট্রাভেল সম্ভব, যার ভেতর আগের সমস্যাগুলো আর থাকল না। ১৯৯৮ সালে সহকর্মী মাইকেল মরিস এবং আলভি ইয়ারসার্ভারকে সঙ্গে নিয়ে কিপ থর্ন দেখালেন, এমন একটা টাইম মেশিন বানানো সম্ভব, যদি কোনোভাবে পদার্থ ও শক্তির অদ্ভুত ধরনের রূপ সংগ্রহ করা যায়। যেমন বিচিত্র ঋণাত্মক পদার্থ ও ঋণাত্মক এনার্জি (যথাক্রমে এক্সটিক নেগেটিভ ম্যাটার ও নেগেটিভ এনার্জি)। নতুন এ সমাধানটি শুরুতে বেশ সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন পদার্থবিদেরা। কারণ, তখন পর্যন্ত কেউই এই বিচিত্র পদার্থ চোখে দেখেনি। আবার ঋণাত্মক শক্তিও আছে অতি সামান্য। তবে টাইম ট্রাভেল বিষয়ে আমাদের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে এটা ছিল বেশ বড় ধরনের একটা ঘটনা।

ঋণাত্মক পদার্থ ও ঋণাত্মক শক্তির সবচেয়ে বড় সুবিধাটা হলো, এরা ওয়ার্মহোলকে ট্রান্সভারসেবল বা স্থানান্তরযোগ্য করে তৈরি করতে পারে। তাতে ঘটনা দিগন্ত নিয়ে দুশ্চিন্তা না করেই দ্বিমুখী পথে এর মধ্য দিয়ে যেতে পারবেন আপনি। আসলে থর্নের দল দেখতে পেল, বাণিজ্যিক বিমানযাত্রার চাপের সঙ্গে তুলনা করলে এ ধরনের কোনো টাইম মেশিনের ভেতর দিয়ে যাত্রা বেশ আরামদায়ক।

তবে বিচিত্র পদার্থের (ঋণাত্মক পদার্থের) একটি সমস্যা হলো, এর ধর্ম বেশ ব্যতিক্রম ধরনের। এটা প্রতিপদার্থের মতো নয় (প্রতিপদার্থের অস্তিত্ব আছে বলে জানি আমরা। পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্রের অধীনে সম্ভবত এটা ভূপৃষ্ঠে পড়ে যায়)। কিন্তু ঋণাত্মক পদার্থ ওপরের দিকে ওঠে। কাজেই পৃথিবীর মহাকর্ষের অধীনে এটা ওপরের দিকে ভেসে উঠবে। কারণ, এটা প্রতিমহাকর্ষের অধিকারী। সাধারণ পদার্থকে ও অন্যান্য ঋণাত্মক পদার্থকে এটা আকর্ষণ নয়, বিকর্ষণ করে। এর মানে, এর অস্তিত্ব থাকলেও প্রকৃতিতে তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী যখন প্রথম গঠিত হলো, তখন হয়তো পৃথিবী থেকে ঋণাত্মক পদার্থ ভেসে গভীর মহাকাশে চলে গেছে। তাই মহাকাশে হয়তো ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে এসব ঋণাত্মক পদার্থ। যেকোনো গ্রহ থেকে অনেক অনেক দূরে যার অবস্থান। (ঋণাত্মক পদার্থ সম্ভবত কখনো কোনো নক্ষত্র বা গ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় না। কারণ, এটা সাধারণ বস্তুকে বিকর্ষণ করে।)

ঋণাত্মক পদার্থ এখন পর্যন্ত দেখা না গেলেও (সম্ভবত এর কোনো অস্তিত্ব নেই), ঋণাত্মক শক্তি ভৌতভাবে সম্ভব। কিন্তু তা খুবই বিরল। ১৯৩৩ সালে হেনড্রিক ক্যাসিমির দেখান, দুটি অচার্জিত সমান্তরাল ধাতব প্লেট ঋণাত্মক শক্তি তৈরি করতে পারে। সাধারণত যে কেউ আশা করবে, প্লেট দুটি অচার্জিত হওয়ার কারণে স্থির রয়ে যাবে। কিন্তু ক্যাসিমির দেখান, অচার্জিত সমান্তরাল প্লেট দুটির মাঝখানে খুব ছোট আকর্ষণ বল থাকে। ১৯৪৮ সালে এই ক্ষুদ্র বলকে মাপাও সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে দেখা গেল, ঋণাত্মক শক্তি বাস্তবেও থাকা সম্ভব। এই ক্যাসিমির ইফেক্ট শূন্যস্থানে আরও বিচিত্র কিছু ধর্মের কার্যকলাপ দেখায়। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে, শূন্যস্থান আসলে ভার্চুয়াল বা কাল্পনিক কণায় পরিপূর্ণ। এসব কণা শূন্য থেকে উদয় ও বিলীন হয়ে যাচ্ছে। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতির কারণে শক্তির সংরক্ষণশীলতার এই লঙ্ঘনও সম্ভব হয়েছে। সযত্নে লালিত চিরায়ত সূত্রগুলোকে এই নীতি লঙ্ঘন করার মাধ্যমে কাল্পনিক কণাদের সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য উদয় হওয়ার অনুমোদন দেয়। যেমন অনিশ্চয়তার কারণে শূন্য থেকে একটা ইলেকট্রন আর একটা অ্যান্টি-ইলেকট্রনের উদয় হওয়ার এবং তারপর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার অতি ক্ষুদ্র সম্ভাবনা থাকে। সমান্তরাল প্লেট দুটি পরস্পরের খুব কাছে থাকার কারণে এসব কাল্পনিক কণা সহজেই তাদের মাঝখানে আসতে পারে না। কাজেই প্লেট দুটির চারপাশে তাদের মাঝখানের তুলনায় বেশি পরিমাণে কাল্পনিক কণা থাকায় তারা বাইরে থেকে সমান্তরাল প্লেট দুটিতে ভেতরের দিকে ধাক্কা দিতে থাকে। এই প্রভাব ১৯৯৬ সঙ্গে নিখুঁতভাবে মেপে দেখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যালামসের ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির স্টিভেন ল্যামোরেক্স। এখানে তিনি যে আকর্ষণ বল পেয়েছেন, তা অতি ক্ষুদ্র (১/৩০,০০০ পিঁপড়ার মতো পোকার ভরের সমান)। প্লেট দুটির মাঝখানে ফাঁক যত কম হবে, তাদের আকর্ষণ বল হবে তত বেশি।

কাজেই থর্নের স্বপ্নের সেই টাইম মেশিনটা এভাবেই হয়তো কাজ করতে পারবে। কোনো উন্নত সভ্যতা দুটি সমান্তরাল প্লেট নিয়ে কাজটা শুরু করতে পারে, যাদের মাঝখানে অতি অল্প ফাঁক থাকবে। এই সমান্তরাল প্লেট দুটি এরপর একটা গোলকের আকার দেওয়া হবে। তাতে গোলকটিতে একটা অন্তঃস্তর ও বহিঃস্তর থাকবে। এরপর এ ধরনের দুটি গোলক বানিয়ে এবং কোনোভাবে তার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হবে একটা ওয়ার্মহোলের তন্তু। তাতে দুটি গোলকের স্থানের একটা টানেল সংযুক্ত হবে। প্রতিটি গোলক এখন কাজ করবে ওয়ার্মহোলের মুখ হিসেবে।

সাধারণত দুটি গোলকেই সময় স্পন্দিত হবে একইভাবে। কিন্তু আমরা এখন একটা গোলককে যদি আলোর গতিসম্পন্ন কোনো রকেট শিপে রাখি, তাহলে রকেট শিপের সময় ধীরগতির হয়ে যাবে। তাতে দুটি গোলকের সময় আর একসঙ্গে স্পন্দিত হবে না। পৃথিবীর ঘড়ির তুলনায় রকেট শিপের ঘড়ির গতি হবে অনেক কম। এরপর কেউ যদি পৃথিবীর গোলকটিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে সে ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে রকেট শিপের গোলকে চলে আসতে পারে। চলে যেতে পারবে অতীতেও। (তবে এ ধরনের টাইম মেশিন আপনাকে খোদ মেশিনটা বানানোর আগের মুহূর্তে নিয়ে যেতে পারবে না।)

ঋণাত্মক শক্তির সমস্যা

থর্নের সমাধানটা ঘোষণার পর বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তবু এটা তৈরিতে বড় ধরনের একটা বাধা আছে। এমনকি উন্নত কোনো সভ্যতার পক্ষেও সে বাধাটা বেশ গুরুতর। প্রথমত, অনেক পরিমাণ ঋণাত্মক শক্তির জোগান লাগবে, যা বেশ দুর্লভ। এ ধরনের ওয়ার্মহোলের মুখ খোলা রাখতে বিপুল পরিমাণ ঋণাত্মক শক্তির দরকার। ক্যাসিমির ইফেক্টের মাধ্যমে কেউ যদি ঋণাত্মক শক্তি তৈরিও করে, তার পরিমাণ হবে খুব অল্প। তাহলে ওয়ার্মহোলের আকারও হতে হবে একটা পরমাণুর চেয়ে ছোট। সে ক্ষেত্রে ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করা কোনোভাবে বাস্তবসম্মত হবে না। অবশ্য ক্যাসিমির ইফেক্ট ছাড়াও ঋণাত্মক শক্তির আরও কিছু উৎস রয়েছে। কিন্তু সেগুলোতে লাগাম পরানো খুব কঠিন। যেমন পদার্থবিদ পল ডেভিস এবং স্টিফেন ফালিং প্রমাণ করেছেন, দ্রুত চলমান আয়না ঋণাত্মক শক্তি তৈরি করতে পারে বলে তাত্ত্বিকভাবে দেখানো যায়। আয়নাটি নড়ার সময় সেগুলো তার সামনে জড়ো করা সম্ভব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, ঋণাত্মক শক্তি সংগ্রহ করার জন্য এই আয়নাকে নাড়াতে হবে আলোর কাছাকাছি বেগে। আবার ক্যাসিমির ইফেক্টের মতো এখানেও ঋণাত্মক শক্তি তৈরি হবে অতি অল্প পরিমাণে।

ঋণাত্মক শক্তি পাওয়ার আরেকটি উপায় হলো উচ্চশক্তির লেজার রশ্মির ব্যবহার। লেজারের শক্তিস্তরের মধ্যে একটা ‘স্কুইজড স্তর’ থাকে, যেখানে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি একসঙ্গে থাকে। তবে এই প্রভাব কাজ লাগানো খুব কঠিন। ঋণাত্মক শক্তির সাধারণ স্পন্দন ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড স্থায়ী হয়, তারপর ধনাত্মক শক্তির স্পন্দন দেখা যায়। কাজটা অতি কঠিন হলেও ঋণাত্মক শক্তিস্তর থেকে ধনাত্মক শক্তিস্তরকে আলাদা করা সম্ভব। এ ব্যাপারে ১১ অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলাপ করব।

সবশেষে দেখা যায়, কৃষ্ণগহ্বরেও ঋণাত্মক শক্তি থাকে। সেটা থাকে তার ঘটনা দিগন্তের কাছে। জ্যাকব বেকেনস্টাইন এবং স্টিফেন হকিং দেখিয়েছেন, কোন কৃষ্ণগহ্বর নিখুঁতভাবে কালো নয়। কারণ, কৃষ্ণগহ্বর ধীরে ধীরে শক্তি নির্গত করে। অনিশ্চয়তা নীতির কারণে বিপুল মহাকর্ষের একটা কৃষ্ণগহ্বর থেকে বিকিরণ টানেলিংয়ের মাধ্যমে বেরিয়ে আসাও সম্ভব। বিকিরণ নির্গত করা কৃষ্ণগহ্বর শক্তি হারায় বলে ঘটনা দিগন্ত ক্রমেই ছোট হতে থাকে। সাধারণত ধনাত্মক শক্তি (একটা নক্ষত্রের মতো) যদি কৃষ্ণগহ্বরে ছুড়ে ফেলা হয়, তাহলে ঘটনা দিগন্ত বড় হতে থাকে। কিন্তু আমরা যদি সেখানে ঋণাত্মক শক্তি ছুড়ি, তাহলে তার ঘটনা দিগন্ত সংকুচিত হবে। কাজেই ঘটনা দিগন্তের কাছে একটা কৃষ্ণগহ্বর ঋণাত্মক শক্তি নির্গত করে। (অনেকে বলে, ঘটনা দিগন্তের কাছে ওয়ার্মহোলের মুখ রেখে ঋণাত্মক শক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব। তবে এ ধরনের ঋণাত্মক শক্তি সংগ্রহ করা চরম কঠিন ও বিপজ্জনক। কারণ, তখন আপনাকে অবশ্যই ঘটনা দিগন্তের খুব কাছে থাকতে হবে।)

হকিং দেখিয়েছেন, সাধারণ ঋণাত্মক শক্তির জন্য সব ধরনের ওয়ার্মহোলের সমাধান স্থিতিশীল করা দরকার। এর কারণটা খুব সরল। সাধারণত ধনাত্মক শক্তি ওয়ার্মহোলের একটা মুখ তৈরি করতে পারে, যা পদার্থ ও শক্তিকে সংকুচিত করে। কাজেই ওয়ার্মহোলের মুখে ঢুকে আলোকরশ্মিগুলো একই বিন্দুতে মিলিত হয়। তবে এই আলোকরশ্মি যদি অন্য প্রান্ত থেকে এসে থাকে, তাহলে ওয়ার্মহোলের কেন্দ্রের কোনো এক জায়গায় আলোকরশ্মি ডিফোকাস হওয়ার কথা। এটা হওয়ার একমাত্র উপায় হলো, যদি সেখানে ঋণাত্মক শক্তি উপস্থিত থাকে। আবার ঋণাত্মক শক্তি বিকর্ষণধর্মী। ওয়ার্মহোলকে তার নিজের মহাকর্ষের অধীনে চুপসে যাওয়া ঠেকাতেও এ শক্তি দরকার। কাজেই দেখা যাচ্ছে, একটা টাইম মেশিন কিংবা ওয়ার্মহোল বানানোর মূল চাবিকাঠি হলো, পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণাত্মক শক্তি খুঁজে বের করা। এই শক্তির মাধ্যমে ওই মুখটিকে খোলা ও স্থিতিশীল রাখা যায়। (বেশ কয়েকজন পদার্থবিদ প্ৰমাণ করেছেন, বড় ধরনের মহাকর্ষ ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে ঋণাত্মক শক্তি ক্ষেত্র বেশ সাধারণ ঘটনা। তাই কোনো একদিন হয়তো মহাকর্ষীয় ঋণাত্মক শক্তি একটা টাইম মেশিন চালানোর জন্য ব্যবহার করা হতে পারে।)

এ ধরনের টাইম মেশিনে আরেকটি বাধা হলো : আমরা ওয়ার্মহোল কোথায় খুঁজে পাব? স্থান-কালের ফেনার মধ্যে ওয়ার্মহোল প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়—এই তথ্যের ওপর নির্ভর করেছেন থর্ন। এতে দুই হাজারের বেশি সময় আগে গ্রিক দার্শনিক জেনোর তোলা প্রশ্নটা আবারও ওঠে। প্রশ্নটা হলো : কোনো মানুষ সর্বনিম্ন কতটা দূরত্ব পেরোতে পারে? জেনো গাণিতিকভাবে প্ৰমাণ করেছেন, একটা নদী পার হওয়া অসম্ভব। তিনি প্রথমে একটা নদী এপার- ওপার বরাবর দূরত্বকে অসীমসংখ্যক বিন্দুতে ভাগ করে নিয়েছেন। কিন্তু অসীমসংখ্যক বিন্দু পার হতে যেহেতু অসীম পরিমাণ সময় লাগে, তাই একটা নদী পার হওয়াও অসম্ভব। কিংবা একই কারণে কোনো কিছুর চলাফেরাও অসম্ভব। (আরও দুই হাজার বছর পর ক্যালকুলাসের আবিষ্কারের পর অবশেষে এই ধাঁধার সমাধান হয়। এর মাধ্যমে দেখানো যায় যে অসীমসংখ্যক বিন্দু একটা অসীম সময়ে পার হয়ে গাণিতিকভাবে গতি তৈরি করা সম্ভব।)

সর্বনিম্ন দূরত্বের খোঁজে আইনস্টাইনের সমীকরণ বিশ্লেষণ করেছিলেন প্রিন্সটনের জন হুইলার। হুইলার দেখতে পান, প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের মাপ (১০^-৩৩ সেমি) অনুসারে অবিশ্বাস্য রকম ক্ষুদ্র দূরত্ব আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুমান করে, স্থানের বক্রতা বেশ বড় হয়ে যেতে পারে। অন্য কথায়, প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যে স্থান মোটেও মসৃণ নয়, বরং তা বড় ধরনের বক্রতা—অর্থাৎ সেটা কোঁকড়ানো ও ফেনাময়। স্থান পিণ্ডময় এবং বাস্তবে অতি ক্ষুদ্র বুদে ফেনাময় হতে পারে, যা শূন্যস্থানে শিগগিরই আসা-যাওয়া করে। এমনকি শূন্যস্থানও অতি ক্ষুদ্র দূরত্বে অনবরত স্থান-কালের খুদে বুদে ফুটছে। সেগুলো আসলে অতি ক্ষুদ্র ওয়ার্মহোল আর শিশু মহাবিশ্ব। স্বাভাবিকভাবে কাল্পনিক কণায় থাকে ইলেকট্রন ও অ্যান্টি-ইলেকট্রন জোড়া। যারা শিগগিরই বাস্তবে উদয় হয়, এরপর পরস্পর মিলিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু প্ল্যাঙ্ক দূরত্বে গোটা মহাবিশ্ব আর ওয়ার্মহোলের প্রতিনিধিত্ব করা খুদে বুদ্বুদগুলো লাফ দিয়ে হুট করে উদয় হয়। তারপর আবারও শূন্যস্থানে মিলিয়ে যায়। আমাদের নিজেদের মহাবিশ্বও হয়তো স্থান-কালের ফেনায় ভাসমান এ রকম কোনো খুদে বুদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল, যা হঠাৎ স্ফীত হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্ফীত হওয়ার কারণটি এখনো আমরা বুঝে উঠতে পারিনি।

ফেনার মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে ওয়ার্মহোল পাওয়া যায়। তাই থর্ন অনুমান করলেন, কোনো উন্নত সভ্যতা হয়তো কোনোভাবে ফেনা থেকে ওয়ার্মহোল বের করে এনে তা প্রসারিত করতে পারবে। তারপর ঋণাত্মক শক্তি ব্যবহার করে তা স্থিতিশীল করে তুলতেও পারবে তারা। এটা খুব কঠিন প্রক্রিয়া হলেও তা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর রাজ্যে ঘটা সম্ভব।

থর্নের টাইম মেশিন তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব হলেও ইঞ্জিনিয়ারিং দৃষ্টিভঙ্গিতে তা বানানো খুব কঠিন। এখানে তৃতীয় আরেকটি বিব্রতকর প্রশ্নও আছে। প্রশ্নটা হলো : টাইম ট্রাভেল কি আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্র লঙ্ঘন করে?

শয়নকক্ষে মহাবিশ্ব

১৯৯২ সালে টাইম ট্রাভেল-সম্পর্কিত এই প্রশ্নটি সমাধানের চেষ্টা করেন স্টিফেন হকিং। সহজাতভাবেই টাইম ট্রাভেলের বিপক্ষে ছিলেন তিনি। সময়ের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করা যদি সানডে পিকনিকের মতো সাধারণ ঘটনা হতো, তাহলে আমরা দেখতে পেতাম, ভবিষ্যৎ থেকে দলে দলে পর্যটক এসে আমাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সেই সঙ্গে ফটাফট ছবিও তুলতে থাকত এসব পর্যটক।

কিন্তু টি এইচ হোয়াইটের মহাকাব্যিক উপন্যাস দ্য ওয়ান্স অ্যান্ড ফিউচার কিং উপন্যাস থেকে প্রায়ই উদ্ধৃতি টানেন পদার্থবিদেরা। সেখানে পিঁপড়েদের একটা সমাজ একবার ঘোষণা করেছিল, ‘যেগুলো নিষিদ্ধ নয়, তা আবশ্যিক।’ অন্য কথায়, টাইম ট্রাভেল নিষিদ্ধ করার মতো পদার্থবিজ্ঞানের কোনো মৌলিক নীতি যদি না থাকে, তাহলে টাইম ট্রাভেল অপরিহার্যভাবে একটা ভৌত সম্ভাবনা। (এর কারণ হলো অনিশ্চয়তার নীতি। কোনো কিছু নিষিদ্ধ না হলে, কোয়ান্টাম প্রভাব ও ফ্ল্যাকচুয়েশন ক্রমেই তা সম্ভব করে তোলে, যদি আমরা যথেষ্ট সময় ধরে অপেক্ষা করি। কাজেই একে নিষিদ্ধ করার মতো যদি কোনো সূত্র না থাকে, তাহলে তা একসময় ঘটবে।) এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্টিফেন হকিং প্রস্তাব করলেন, ক্রনোলজি প্রটেকশন হাইপোথিসিস I এটা টাইম ট্রাভেল ঠেকিয়ে দেয় এবং ইতিহাসবিদদের জন্য ইতিহাসকেও নিরাপদে রাখে। এই হাইপোথিসিস অনুযায়ী, টাইম ট্রাভেল সম্ভব নয়। কারণ, এটা সুনির্দিষ্ট ভৌত নীতি লঙ্ঘন করে।

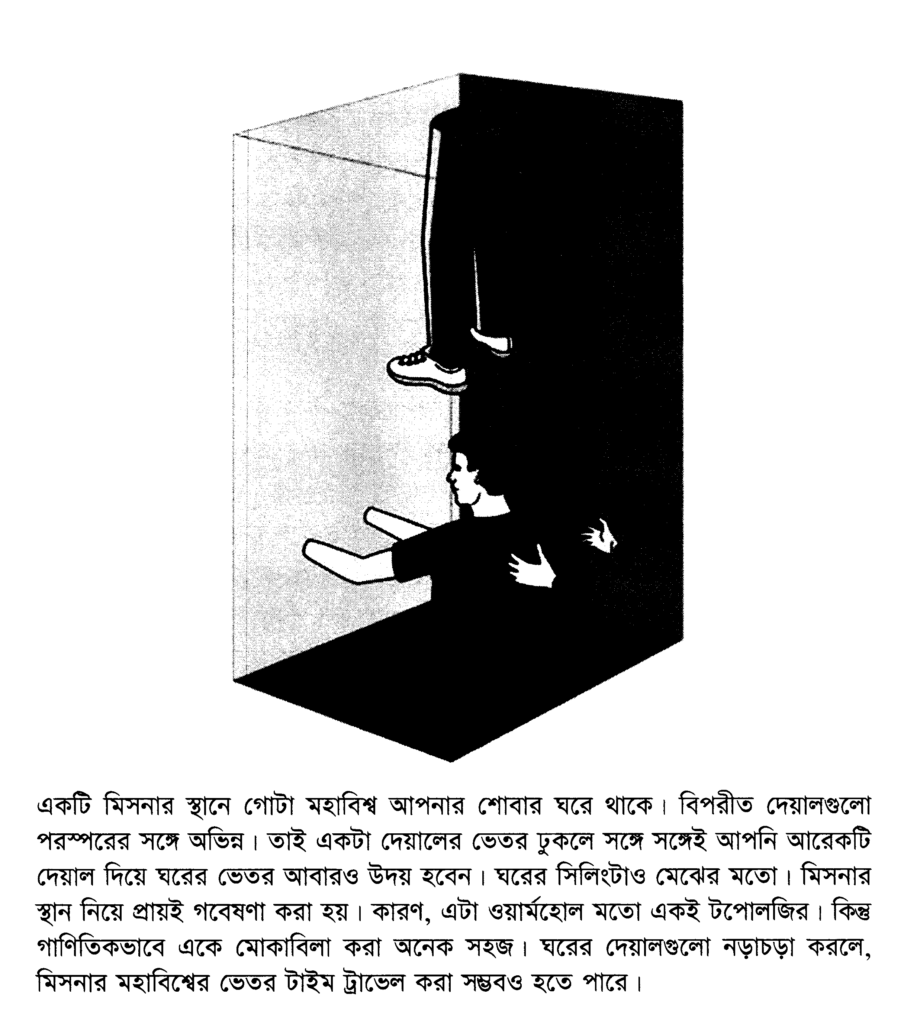

ওয়ার্মহোলের সমাধানগুলো কার্যক্ষেত্রে চরম কঠিন। তাই হকিং তাঁর যুক্তিটি শুরু করলেন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লস মিসনারের আবিষ্কৃত সরলতম মহাবিশ্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সেখানে টাইম ট্রাভেলের সব রকম রসদ ছিল। মিসনারের স্থান একটা আদর্শ স্থান। সেখানে গোটা একটা মহাবিশ্ব হয়ে উঠতে পারে আপনার শয়নকক্ষটাই। ধরা যাক, আপনার শোবার ঘরের বাঁ দিকের দেয়ালের প্রতিটি বিন্দু হুবহু ডান দিকের দেয়ালের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিন্দুর মতো। তার মানে, আপনি যদি বাঁ দেয়ালের দিকে হেঁটে যান, তাহলে কোনো আঘাত পাবেন না। বরং দেয়ালটির ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ডান দেয়াল ভেদ করে আবার উদয় হতে পারবেন আপনি। অর্থাৎ বাঁ আর ডান দেয়াল এক অর্থে পরস্পর সংযুক্ত, ঠিক একটা সিলিন্ডারের মতো।

আবার সামনের দেয়ালের বিন্দুগুলো আপনার পেছনের দেয়ালের বিন্দুগুলোর মতো হুবহু এক। একইভাবে সিলিংয়ের বিন্দুগুলোও মেঝের বিন্দুগুলোর মতো। কাজেই যেকোনো দিকে হাঁটলে শোবার ঘরের দেয়ালের ভেতর দিয়ে আপনি বের হয়ে আবারও সেই ঘরেই ফিরে আসবেন। কোনোভাবেই পালাতে পারবেন না। অন্য কথায়, আপনার শোবার ঘরটা সত্যিকার অর্থেই গোটা মহাবিশ্ব।

এখানে সবচেয়ে উদ্ভট ব্যাপারটি হলো, বেশ সতর্কভাবে বাঁ দিকের দেয়ালে তাকালে ওটা স্বচ্ছ দেখা যাবে। আপনার শয়নকক্ষের অন্য পাশের দেয়ালের কার্বন কপি ওটা। আসলে আপনার নিজের হুবহু ক্লোন অন্য বেডরুমে দাঁড়িয়ে থাকবে। অবশ্য শুধু নিজের পেছন দিকটাই দেখতে পাবেন, কখনো সামনের দিকটা দেখা যাবে না। যদি ওপর বা নিচের দিকে তাকান, তাহলেও দেখতে পাবেন নিজের কার্বন কপিটা। আপনার নিজের অসীমসংখ্যক অনুলিপি ঠিক আপনার সামনে, পেছনে, নিচে আর ওপরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আপনার অন্য সব নিজেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা বেশ কঠিন। প্রতিবার যখনই নিজের ক্লোন করা মুখটি একঝলক দেখার জন্য মাথা ঘোরাবেন, তখন দেখা যাবে যে তারাও সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়েছে। তাই কখনো তাদের মুখটা দেখতে পাবেন না। কিন্তু বেডরুমটা বেশ ছোট হলে দেয়ালের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আপনার সামনে থাকা ক্লোনটার কাঁধ আঁকড়ে ধরতে পারবেন। তারপর আপনার পেছনে থাকা ক্লোনটিকে আপনার কাঁধ ধরতে দেখে চমকে যাবেন। একইভাবে বাঁ ও ডান হাত দিয়েও আঁকড়ে ধরা যাবে আপনার পাশের ক্লোনগুলোকে। তখন পরস্পরের হাত ধরে থাকবে আপনার অসীমসংখ্যক প্রতিলিপি। (এ ক্ষেত্রে আপনার ক্লোনগুলোর কোনো ক্ষতি না করার পরামর্শ দেওয়া হয়। একটা বন্দুক নিয়ে আপনার সামনের ক্লোনটার দিকে তাক করে, তাহলে ট্রিগার টেপার আগে আরেকবার ভাবুন। কারণ, পেছনের ক্লোনটাও আপনার দিকে একইভাবে একটা বন্দুক তাক করে রেখেছে!)

মিসনার স্পেসে ধরে নেওয়া যাক, আপনার চারপাশের দেয়ালগুলো সংকুচিত হচ্ছে। এখন ঘটনা বেশ মজার হয়ে উঠবে। ধরা যাক, বেডরুমটা সংকুচিত হচ্ছে। ডান দিকের দেয়ালটা ধীরে ধীরে আপনার দিকে এগিয়ে আসছে। ঘণ্টায় দুই মাইল বেগে। এখন আপনি যদি বাঁ দেয়ালের ভেতরে দিয়ে হেঁটে যান, তাহলে সেখান থেকে চলমান ডান দেয়াল দিয়ে আবারও ঘরে ফিরে আসবেন। কিন্তু এখানে গতি বেড়ে যাবে আরও দুই মাইল। তাই এখন আপনার চলার গতি হবে ঘণ্টায় চার মাইল বেগে। আসলে যতবার বাঁ দেয়ালে সম্পূর্ণ চক্কর দেবেন, ততই অতিরিক্ত ঘণ্টায় দুই মাইল বেগে ডানের দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসতে থাকবেন। কাজেই এখন আপনি চলাচল করেছেন ঘণ্টায় ৬ মাইল বেগে। এভাবে মহাবিশ্বের চারপাশে ঘণ্টায় ৬, ৮, ১০ মাইল বেগে ক্রমাগত ভ্রমণ করে একসময় আলোর গতির কাছাকাছি অবিশ্বাস্য গতিতে চলতে শুরু করবে।

একটি নির্দিষ্ট ক্রান্তি বিন্দুতে আপনি এই মিসনার মহাবিশ্বের এত দ্রুতবেগে চলতে শুরু করবেন যে একসময় টাইম ট্রাভেল করে চলে যেতে পারবেন সময়ের পেছন দিকেও। আসলে স্থান-কালের যেকোনো বিন্দু তখন দেখা যাবে। এই মিসনার স্পেসকে বেশ সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করেছেন হকিং। তিনি দেখেছেন, বাঁ ও ডান দেয়াল গাণিতিকভাবে বললে ওয়ার্মহোলের দুটি মুখের মতো প্রায় হুবহু একই। সহজ কথায়, আপনার বেডরুমের সঙ্গে একটা ওয়ার্মহোলের বেশ মিল আছে। সেখানে বাঁ দেয়াল ও ডান দেয়াল একই। ওয়ার্মহোলের ক্ষেত্রেও তার দুটো মুখ একই রকম।

এরপর হকিং উল্লেখ করেন, এই মেসনার স্পেস চিরায়ত ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দুই দিকে থেকেই অস্থিতিশীল। যেমন বাঁ দেয়ালে ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে আলোকিত করা হলে, ডান দেয়াল দিয়ে প্রতিবার আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসার সময় শক্তি অর্জন করবে। তাতে ওই আলোকরশ্মির নীল বিচ্যুতি হবে। অর্থাৎ অসীম শক্তিতে পৌঁছানোর আগপর্যন্ত আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকবে আলোকরশ্মি। কিন্তু সেটা অসম্ভব। কিংবা আলোকরশ্মি এতই শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে তা বেডরুম বা ওয়ার্মহোলকে চুপসে দেওয়ার মতো এক দানবীয় মহাকর্ষ ক্ষেত্র তৈরি করবে। কাজেই ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করলে তা চুপসে যাবে এই মহাকর্ষ ক্ষেত্রে। আবার এভাবে এটাও দেখানো যায়, এনার্জি-মোমেন্টাম টেনসর (শক্তি-ভরবেগ টেনসর) একসময় অসীম হয়ে যাবে। স্থানের শক্তি ও পদার্থের পরিমাপ করে এই এনার্জি-মোমেন্টাম টেনসর। কারণ, বিকিরণ একটা অসীমসংখ্যক বার দুই দেয়ালের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হবে।

হকিংয়ের কাছে টাইম ট্রাভেলের কফিনে ঠোকার জন্য এটাই ছিল সর্বশেষ পেরেক। কোয়ান্টাম বিকিরণ অসীম না হওয়া পর্যন্ত এ বিকিরণের প্রভাব বাড়তে থাকে। তাতে একটা বিচ্যুতি তৈরি হয় এবং টাইম ট্রাভেলারকে হত্যা করে ওয়ার্মহোল বন্ধ হয়ে যায় হুট করে।

হকিংয়ের গবেষণাপত্রের কারণে বিচ্যুতিবিষয়ক এই প্রশ্নটা পদার্থবিজ্ঞানে এক চমৎকার আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। সেখানে ক্রনোলজি প্রটেকশনের পক্ষে ও বিপক্ষে অংশ নিয়েছিলেন উভয় দলের বিজ্ঞানীরা। আসলে ওয়ার্মহোলের আকার, দৈর্ঘ্যসহ অন্যান্য বিষয় পরিবর্তন করে হকিংয়ের প্রমাণের ফাঁক খুঁজতে শুরু করেন বেশ কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী। একসময় এই বিজ্ঞানীরা দেখতে পান, কিছু ওয়ার্মহোল সমাধানে এনার্জি-মোমেন্টাম টেনসর আসলে বিচ্যুত হয়, কিন্তু অন্যগুলো দিয়ে সেটা বেশ ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। ভিন্ন ধরনের ওয়ার্মহোলের জন্য এই বিচ্যুতি-সংক্রান্ত প্রশ্ন পরীক্ষা করে দেখেন রুশ পদার্থবিদ সের্গেই ক্রাসনিকভ। শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, ‘এখানে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, যা দিয়ে বলা যায় যে টাইম মেশিন অনিবার্যভাবে অস্থিতিশীল হবে।’

হকিংয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ স্রোত একসময় এতই বেশি দেখা গেল যে একটা অ্যান্টিক্রনোলজি প্রটেকশন কনজেকচার প্রস্তাব করে বসলেন প্রিন্সটনের পদার্থবিদ লি-জিন লি। তাতে বলা হলো : ‘পদার্থবিজ্ঞানে এমন কোনো সূত্র নেই যেটা ক্লোজড টাইমলাইক কার্ভ বা আবদ্ধ সময়-সদৃশ্য বক্রতার আবির্ভাব ঠেকাতে পারে।’

তাই ১৯৯৮ সালে পিছু হটতে বাধ্য হন স্টিফেন হকিং। তিনি লিখলেন, “শক্তি-ভরবেগ টেনসর বিচ্যুত হতে ব্যর্থ হয়ে (কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে) প্রমাণ করে যে পেছনের প্রতিক্রিয়া ক্রনোলজি প্রটেকশনকে বাধ্য করতে পারে না।’ এর মানে এই নয় যে টাইম ট্রাভেল সম্ভব। এর একমাত্র মানে হলো, আমাদের উপলব্ধি এখনো অসম্পূর্ণ। হকিংয়ের কনজেকচারের ব্যর্থতা দেখতে পেলেন পদার্থবিদ ম্যাথিউ ভিসার। তবে সেটা টাইম ট্রাভেলে আগ্রহীদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে নয়। বরং তিনি ইঙ্গিত পেলেন, ক্রনোলজি প্রটেকশনের জন্য কোয়ান্টাম মহাকর্ষের একটা সম্পূর্ণ বিকশিত তত্ত্ব প্রয়োজন।

টাইম ট্রাভেল একেবারেই অসম্ভব—এখন আর এ রকম কথা বলেন না হকিং। এখন তিনি বলেন, এ বিষয়টা চরমভাবে অসম্ভব ও বাস্তবসম্মত নয়। টাইম ট্রাভেলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াগুলো অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু একে কেউ পুরোপুরি বাতিল করতে পারে না। কেউ যদি কোনোভাবে বিপুল পরিমাণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি কাজে লাগাতে পারে এবং সেই সঙ্গে স্থিতিশীলতার সমস্যাটি সমাধান করতে পারে, তাহলে টাইম ট্রাভেল সত্যি সত্যিই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। (আমরা যে এখন ভবিষ্যৎ থেকে আসা পর্যটকদের ভিড়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছি না, তার কারণ সম্ভবত তারা সময়ের যেটুকু পেছনে যেতে পারে, সেটা টাইম মেশিন বানানোর আগের মুহূর্তে। হয়তো এখনো টাইম মেশিন বানানো যায়নি।)

গটের টাইম মেশিন

১৯৯১ সালে আইনস্টাইনের সমীকরণের আরেকটা সমাধানের প্রস্তাব দেন প্রিন্সটনের তৃতীয় জে রিচার্ড গট। তাঁর সমাধানটা টাইম ট্রাভেল সমর্থন করে। তাঁর পদ্ধতিটি বেশ মজার। কারণ, একেবারে নতুন দৃষ্টিকোণ ছিল তাঁর ভাবনায়। তিনি ঘূর্ণমান বস্তু, ওয়ার্মহোল ও ঋণাত্মক শক্তি পুরোপুরি বাদ দিয়ে গেলেন এ প্রস্তাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকির লুইসভিলে ১৯৪৭ সালে জন্মেছিলেন গট। তিনি এখনো শুদ্ধ দক্ষিণি টানে কথা বলেন। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার হইহট্টগোলের জগতে বেশ অদ্ভুত ব্যাপার সেটা। শৈশবেই বিজ্ঞানচর্চার হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। সে সময় এক শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্লাবে যোগ দেন। রাতের আকাশে তারা দেখতেও বেশ মজা পেতে শুরু করেন তখন থেকেই।

হাইস্কুলে পড়ার সময় মর্যাদাপূর্ণ ওয়েস্টিংহাউস সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ কনটেস্টে বিজয়ী হন গট। এরপর থেকে এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে জড়িয়ে যান। এতে অনেক বছর ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন বিচারকদের চেয়ারম্যান হিসেবে। হার্ভার্ড থেকে গণিতে গ্র্যাজুয়েট শেষ করার পর প্রিন্সটনে চলে যান তিনি। এখনো সেখানেই কাজ করছেন।

কসমোলজিতে গবেষণা করার সময় তিনি কসমিক স্ট্রিং নিয়ে আগ্রহী হন। মহাবিস্ফোরণের পর অবশেষ হিসেবে এই কসমিক স্ট্রিং রয়ে গেছে বলে অনুমান করেন অনেক তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী। কসমিক স্ট্রিং হয়তো একটা পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের চেয়ে পাতলা, কিন্তু তাদের ভর হতে পারে নাক্ষত্রিক মানের। আবার এগুলো হয়তো মহাকাশে কয়েক মিলিয়ন আলোকবর্ষজুড়েও বিস্তৃত। গটই প্রথম আইনস্টাইনের সমীকরণের এমন একটা সমাধান পান, যেটা কসমিক স্ট্রিংয়ের অনুমোদন দেয়। কিন্তু এরপর কসমিক স্ট্রিং সম্পর্কে কিছু ব্যতিক্রমী বিষয় খেয়াল করেন তিনি। ধরা যাক, দুটি কসমিক স্ট্রিংকে পরস্পরের দিকে পাঠানো হলো। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার আগে, তাদেরকে একটা টাইম মেশিন হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। প্রথমে তিনি দেখতে পান, সংঘর্ষমুখী কসমিক স্ট্রিংয়ের চারপাশে আপনি যদি বৃত্তাকারে ঘুরে আসেন, তাহলে সেখানে স্থান সংকুচিত হবে এবং কিছু অদ্ভুত ধর্মও দেখা যাবে। যেমন আমরা জানি, কেউ যদি কোনো টেবিলের চারপাশে ঘুরে আবারও শুরুর জায়গাতে ফিরে আসে, তাহলে সে ঘুরে আসবে ৩৬০ ডিগ্রি। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের দিকে ছুটে যাওয়া দুটি কসমিক স্ট্রিংয়ের চারপাশে একটা রকেট শিপ ঘুরে এলে, সেখানে ৩৬০ ডিগ্রির কম পথ ঘুরে আসা হবে। কারণ, সেখানে স্থান সংকুচিত হয়ে গেছে। (এটা একটা গোলাকার কোণের টপোলজি। আমরা যদি কোনো কোণের চারদিকে পুরোপুরি ঘুরে আসি, তাহলে দেখা যাবে, আমরা ৩৬০ ডিগ্রির কম দূরত্ব পার হয়েছি।) কাজেই দুটো স্ট্রিংয়ের চারপাশে দ্রুত ভ্রমণ করে এলে আলোর গতি ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব (দূরের পর্যবেক্ষকের কাছে তাই মনে হবে)। কারণ, এখানে মোট দূরত্ব প্রত্যাশার চেয়েও অনেক কম। এটা বিশেষ আপেক্ষিকতাকে লঙ্ঘন করে না। কারণ, আপনার নিজের রেফারেন্স ফ্রেম বা জড়কাঠামোর সাপেক্ষে আপনি কখনো আলোর গতিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন না।

তবে এর আরেকটা অর্থও আছে। সেটা হলো, আপনি যদি সংঘর্ষরত কোনো কসমিক স্ট্রিংয়ের চারপাশে ঘুরতে থাকেন, তাহলে অতীতে চলে যেতে পারবেন। গট স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ‘এই সমাধানটা পাওয়ার পর বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। সমাধানটি শুধু আলোর চেয়ে কম বেগে চলমান ধনাত্মক ঘনত্বের পদার্থে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে ওয়ার্মহোলের সমাধানের জন্য আরও বিচিত্র ঋণাত্মক শক্তি ঘনত্বের পদার্থের দরকার হয় (যার ওজন শূন্যের চেয়ে কম)।’

কিন্তু টাইম মেশিনের জন্য শক্তির চাহিদা বিপুল। ‘অতীতকালে টাইম ট্রাভেলে অনুমোদনের জন্য কসমিক স্ট্রিংয়ের প্রতি একক দৈর্ঘ্যের জন্য ভর হবে প্রতি সেন্টিমিটারে প্রায় ১০ মিলিয়ন বিলিয়ন টন। একে অবশ্যই বিপরীত দিকে আলোর চেয়ে অন্তত ৯৯.৯৯৯৯৯৯৯৯৬ শতাংশ বেগে চলতে হবে। মহাবিশ্বে আমরা উচ্চ শক্তির প্রোটনকে এই বেগে চলতে দেখি। কাজেই এ রকম বেগ অর্জন করা সম্ভব।’ তিনি বলেন।

কিছু সমালোচক উল্লেখ করেন, কসমিক স্ট্রিংয়ের অস্তিত্ব আদৌ যদি থাকে, তবে সেগুলো বিরল। আর সংঘর্ষমুখী কসমিক স্ট্রিং আরও বিরল ব্যাপার। কাজেই গটের প্রস্তাবটা এ রকম : উন্নত কোনো সভ্যতা বাইরের মহাকাশে হয়তো একটা কসমিক স্ট্রিং খুঁজে পেতে পারে। বিশাল আকৃতির দানবীয় স্পেসশিপ এবং অনেক বড় যন্ত্র দিয়ে তারা হয়তো ওই স্ট্রিংটাকে আয়তাকার লুপে পরিণত করতে পারবে, যা কিছুটা বাঁকা হবে (যার সঙ্গে হেলানো চেয়ারের আকারের সঙ্গে কিছু মিল আছে)। তিনি অনুমান করেন, এই লুপ হয়তো নিজের মহাকর্ষের অধীনে চুপসে যাবে। এতে কসমিক স্ট্রিংয়ের দুটি সোজা খণ্ড পরস্পরের দিকে আলোর কাছাকাছি বেগে উড়ে যেতে পারে। আর এভাবে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তৈরি করতে পারবে একটা টাইম মেশিন। এরপরও গট স্বীকার করেছেন, ‘একটা চুপসে যাওয়া স্ট্রিং এতই বড় হতে পারে যে তার চারপাশে একবার ঘুরে আসার জন্য এবং সময়ের অতীতে ভ্রমণের জন্য এক বছরও লেগে যেতে পারে। আবার তার ভর-শক্তি হতে হবে একটা গোটা গ্যালাক্সির অর্ধেকের বেশি।

টাইম প্যারাডক্স

প্রথাগতভাবে, আরেকটা কারণে টাইম ট্রাভেলের ধারণাটি নাকচ করেন পদার্থবিদেরা। সেটা সময়ের প্যারাডক্সের কারণে। যেমন আপনি যদি অতীতে গিয়ে নিজের জন্মের আগেই আপনার বাবা-মাকে হত্যা করে বসেন, তাহলে আপনার জন্মই তো অসম্ভব হয়ে ওঠে। কাজেই আপনার বাবা-মাকে হত্যা করতে আর অতীতে যেতে পারবেন না আপনি। এটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যুক্তিযুক্ত সুসংগত ধারণার ওপর বিজ্ঞান গড়ে ওঠে। টাইম ট্রাভেলকে বাতিল করার জন্য একটা খাঁটি টাইম প্যারাডক্সই যথেষ্ট। এসব টাইম প্যারাডক্স বেশ কয়েকটি দলে ভাগ করা যায়—

গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স

এই প্যারাডক্সে আপনি অতীতকালকে এমনভাবে বদলে দিতে পারবেন যে তাতে বর্তমান অসম্ভব হয়ে উঠবে। যেমন সুদূর অতীতে গিয়ে আপনি ডাইনোসরদের দেখা পেলেন। দুর্ঘটনাক্রমে একটা ছোট্ট, লোমশ স্তন্যপায়ীর গায়ে পা দিয়ে বসলেন। সেটাই হয়তো মানবজাতির আদি পূর্বপুরুষ। নিজের পূর্বপুরুষকে এভাবে ধ্বংস করার পর যৌক্তিকভাবে আপনার আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

ইনফরমেশন প্যারাডক্স

এই প্যারাডক্সে ভবিষ্যৎ থেকে তথ্য আসে। মানে, এর হয়তো কোনো উৎস নেই। যেমন ধরা যাক, এক বিজ্ঞানী একটা টাইম মেশিন বানালেন। তারপর তিনি অতীতে ফিরে গিয়ে টাইম ট্রাভেলের গুপ্ত রহস্য তাঁর নিজের তরুণ বয়সীর কাছে ফাঁস করে দিয়ে এলেন। কাজেই টাইম ট্রাভেলের গুপ্ত রহস্যের আর কোনো উৎস রইল না। কারণ, ওই টাইম মেশিনের মালিক ওই তরুণ বিজ্ঞানী নিজে বানাননি, বরং তার ভবিষ্যতের বয়স্ক জন তার হাতে তুলে দিয়েছেন।

বিলকারস প্যারাডক্স

এ ধরনের প্যারাডক্সে একজন লোক জানেন, ভবিষ্যতে কী ঘটবে। তারপর তিনি এমন কিছু করে বসেন, যা ভবিষ্যৎকে অসম্ভব করে তোলে। যেমন আপনি একটা টাইম মেশিন বানিয়ে ভবিষ্যতে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন জেন নামের এক নারীকে বিয়ে করা আপনার নিয়তি। কিন্তু মজা করার জন্য জেনের বদলে হেলেনকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে আপনার ভবিষ্যৎ অসম্ভব হয়ে উঠবে।

সেক্সুয়াল প্যারাডক্স

এ ধরনের প্যারাডক্সে আপনি নিজেই নিজের বাবা। কিন্তু জৈবিকভাবে তা অসম্ভব। ব্রিটিশ দার্শনিক জোনাথান হ্যারিসনের লেখা এক গল্পে দেখা যায়, গল্পের নায়ক শুধু তার নিজের বাবাই নয়, বরং নিজেকে খেয়েও ফেলে সে। রবার্ট হাইনলাইন ক্ল্যাসিক গল্প ‘অল ইউ জোম্বি’-তে নায়ক একে একে তার বাবা, মা, কন্যা ও ছেলে হয়। অর্থাৎ নিজেই তার পুরো পরিবার সব সদস্য। (সেক্সুয়াল প্যারাডক্স আসলে বেশ মুখরোচক। এর জন্য টাইম ট্রাভেল এবং ডিএনএ-সম্পর্কিত জ্ঞান দুটোই দরকার। )

.

‘দ্য এন্ড অব ইটারনিটি’ শিরোনামের গল্পে টাইম পুলিশের কথা কল্পনা করেছেন আইজ্যাক আসিমভ। এই পুলিশ এসব প্যারাডক্স ঠেকাতে পারে। দ্য টার্মিনেটর চলচ্চিত্রে একটা ইনফরমেশন প্যারাডক্স দেখা যায়। ভবিষ্যতের একটা রোবট থেকে একটা মাইক্রোচিপ উদ্ধার করে গবেষণা করে দেখেন বিজ্ঞানীরা। এরপর তাঁরা রোবটদের এক প্রজাতি তৈরি করেন, যাঁরা সচেতন। একসময় গোটা বিশ্ব দখল করে নেয় রোবটদের এই প্রজাতি। সহজ কথায়, এসব সুপাররোবটের ডিজাইন কোনো উদ্ভাবক কখনোই তৈরি করেননি; বরং সেটা পাওয়া গিয়েছিল ভবিষ্যতের একটা রোবটের ধ্বংসাবশেষের একটা টুকরো থেকে। ব্যাক টু দ্য ফিউচার মুভিতে মাইকেল জে ফক্স অতীতে ফিরে যায়। সেখানে নিজের তরুণ বয়সী মায়ের সঙ্গে দেখা হয় তার। মেয়েটি বারবার তার প্রেমে পড়ে। তাতে গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স ঠেকানোর চেষ্টা করে সে। কিন্তু ওই তরুণী যদি ফক্সের ভবিষ্যৎ বাবার কাছ থেকে ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ে।

হলিউডে ব্লকবাস্টার মুভি বানানোর স্বার্থে ইচ্ছে করে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র অমান্য করেন স্ক্রিপ্টরাইটাররা। কিন্তু এমন প্যারাডক্সকে পদার্থবিজ্ঞান সমাজে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়। আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে এসব প্যারাডক্স অবশ্যই মানানসই হতে হবে। যেমন আপেক্ষিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চাইলে সময়ের নদীর কোনো শেষ থাকতে পারে না। সময়ের নদীতে কখনো বাঁধ দেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ আপেক্ষিকতায় কালকে মসৃণ ও অবিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠতল হিসেবে দেখানো হয়। আবার এটা ছিঁড়ে বা ভেঙে যেতে পারে না। এর টপোলজি পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু কখনো থেমে যেতে পারবে না। মানে, জন্মের আগেই কেউ যদি নিজের বাবা-মাকে হত্যা করে, তাহলে সে স্রেফ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারবে না। কারণ, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র লঙ্ঘন করে এটা।

বর্তমানে এসব টাইম প্যারাডক্সের সম্ভাব্য দুটি সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছেন পদার্থবিদেরা। প্রথমত, রুশ কসমোলজিস্ট ইগর নোভিকভ বিশ্বাস করেন, ‘আমরা এমনভাবে কাজ করতে বাধ্য হই, যাতে কোনো প্যারাডক্সের উদ্ভব না হয়।’ তাঁর পদ্ধতিকে বলা হয় সেলফ-কনসিসটেন্সি স্কুল! ধরা যাক. সময়ের নদী মসৃণভাবে নিজের পেছন দিকে বেঁকে একটা ঘূর্ণি তৈরি করে। তাহলে তাঁর মতে, আমরা অতীতে ফিরে গিয়ে কোনো টাইম প্যারাডক্স তৈরি করতে গেলে কোনো এক অদৃশ্য হাত হস্তক্ষেপ করবে এতে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছার একটা সমস্যা তৈরি করে নোভিকভের এ পদ্ধতি। অতীতে ফিরে নিজেদের জন্মের আগেই আমাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে আমরা যদি দেখা করি, তাহলে হয়তো মনে হতে পারে যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা সেখানে কাজ করছে নৌভিকভ বিশ্বাস করেন, পদার্থবিজ্ঞানের অনাবিষ্কৃত কোনো সূত্ৰ ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে—এমন যেকোনো কাজ ঠেকিয়ে দেবে (যেমন আপনার বাবা-মাকে হত্যা করা কিংবা আপনার জন্ম ঠেকিয়ে দেওয়া)। তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘গার্ডেন অব ইডেনে কোনো টাইম ট্রাভেলারকে পাঠিয়ে আমরা ইভকে গাছ থেকে আপেল পাড়তে নিষেধ করতে পারব না।

এটা কী ধরনের রহস্যময় বল, যা অতীত বদলাতে আর প্যারাডক্সের জন্ম দিতে আমাদের বাধা দেয়? ‘আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় এ ধরনের সীমাবদ্ধতা অস্বাভাবিক ও রহস্যময়। তবে তা একেবারে সম্পর্কহীনও নয়।’ তিনি লিখেছেন। ‘যেমন আমার এমনও ইচ্ছা হতে পারে যে বিশেষ কোনো যন্ত্রপাতি ছাড়াই আমি সিলিংয়ে হাঁটব। কিন্তু মহাকর্ষ শক্তি আমাকে সেই কাজটি করতে বাধা দেবে। আমি নাছোড়বান্দার মতো চেষ্টা করলে শেষকালে নিচে পড়ে যাব। কাজেই আমার স্বাধীন ইচ্ছা সীমাবদ্ধ।

কিন্তু অতীতে জড়পদার্থও (যার মধ্যে কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নেই) ছুড়ে ফেললেও টাইম প্যারাডক্স ঘটতে পারে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে ঐতিহাসিক এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট আর পারস্যের তৃতীয় দারিয়ুসের মধ্যে। ধরা যাক, এই যুদ্ধের কিছুক্ষণ আগের সময়ে, আপনি একটা টাইম মেশিনে কিছু বন্দুক পাঠালেন। সেগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা-ও লিখে পাঠালেন। তাহলে আমরা এভাবে ইউরোপের পরবর্তী ইতিহাস পাল্টে দিতে পারব (সে ক্ষেত্রে আমরা হয়তো একসময় দেখতে পাব, ইউরোপের লোকজন ইউরোপিয়ান ভাষার বদলে পারস্যের ভাষার কোনো এক সংস্করণে কথা বলছে)।

প্রকৃতপক্ষে অতীতে অতি সামান্য গোলযোগও হয়তো বর্তমানকালে অপ্রত্যাশিত কোনো প্যারাডক্সের কারণ হয়ে উঠতে পারে। যেমন ক্যাওস থিওরি বা বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব বাটারফ্লাই ইফেক্টকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে। পৃথিবীর আবহাওয়া গঠনের কোনো ক্রান্তিকালে একটা প্রজাপতির ডানা ঝাপটানোর কারণেও এমন ঢেউ তৈরি হতে পারে, যা বলের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে। এর ফলে সৃষ্টি হতে পারে শক্তিশালী ঝড়। এমনকি অতিক্ষুদ্র জড়পদার্থও অতীতে পাঠানো হলে, তা অনাকাঙ্ক্ষিত উপায়ে অতীত পাল্টে দিতে পারে। তার ফলেও সৃষ্টি হতে পারে টাইম প্যারাডক্স।

দ্বিতীয় আরেকটা পদ্ধতিতে এই টাইম প্যারাডক্সের সমাধান করা হয়। সেটা হলো, সময়ের নদী যদি মসৃণভাবে দুটি নদীতে বা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে আলাদা মহাবিশ্ব গঠন করে। সহজ কথায়, ধরা যাক, আপনি সময়ের পেছনে গিয়ে নিজের জন্মের আগেই বাবা-মাকে হত্যা করে বসলেন। তাহলে আপনি হয়তো এমন মানুষদের হত্যা করবেন, যারা কোনো বিকল্প মহাবিশ্বে জিনগতভাবে আপনার বাবা-মায়ের মতো একই হতে পারেন। সেই মহাবিশ্বে আপনার হয়তো কখনো জন্মই হবে না। কিন্তু আসল মহাবিশ্বে এতে আপনার বাবা-মায়ের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না।

দ্বিতীয় এই হাইপোথিসিসকে বলা হয় বহুবিশ্ব তত্ত্ব। এই আইডিয়া কোয়ান্টাম বিশ্বে হয়তো ঘটা সম্ভব। এটি হকিংয়ের পাওয়া অসীম বিচ্যুতিকে দূর করে দেয়। কারণ, মিসনার স্পেসের মতো ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে বিকিরণ বারবার যেতে পারবে না। সেখানে এটা একবারই যেতে পারবে। ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে প্রতিবার এটি যাওয়ার সময় নতুন একটা মহাবিশ্বে প্রবেশ করবে সেটা। তাতে এই প্যারাডক্সটা হয়তো কোয়ান্টাম তত্ত্বের গভীরে প্রশ্ন তুলবে : একই সময়ে একটা বিড়াল কীভাবে জীবিত ও মৃত থাকতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে পদার্থবিদেরা দুটি আপত্তিকর সমাধান গ্রহণ করতে বাধ্য হন : হয় কোনো মহাজাগতিক চেতনা আমাদের সবার ওপর নজর রাখছে, নয়তো কোথাও অসীমসংখ্যক কোয়ান্টাম মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

ট্রোজান ঘোড়া : গ্রিক পুরাণের ফাঁপা কাঠের ঘোড়া। কড়া পাহারা এড়িয়ে ট্রয় নগরীতে ঢোকার জন্য এই ঘোড়ার ভেতর লুকিয়ে ছিল গ্রিক যোদ্ধারা। এভাবে তাদের হাতেই পতন হয় ট্রয় নগরীর এবং ট্রোজান যুদ্ধে জয়লাভ করে গ্রিকরা।

ক্রনোলজি প্রটেকশন কনজেকচার : টাইম ট্রাভেল ঠেকাতে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংয়ের প্রস্তাবিত একটি হাইপোথিসিস। ধারণাটি হলো, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোই বড় ধরনের বস্তুগুলোর টাইম ট্রাভেল বা সময় পরিভ্রমণে বাধা দেয়।

মহাজাগতিক সুতো : একটি লম্বা, ভারী বস্তু, যার ক্ষুদ্র প্রস্থচ্ছেদ আছে, যা হয়তো মহাবিশ্বের প্রাথমিক পর্যায়ে তৈরি হয়েছিল। একে বলা হয় কসমিক স্ট্রিং বা মহাজাগতিক সুতো। এখন পর্যন্ত একটি একক স্ট্রিং হয়তো পুরো মহাবিশ্বে বিস্তৃত হয়ে গেছে।

স্ট্রিং (String) : স্ট্রিং থিওরিতে একমাত্রিক মৌলিক বস্তু, যা কাঠামোহীন মৌলিক কণার ধারণাকে প্রতিস্থাপন করেছে। স্ট্রিং বা সুতোর ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কম্পনের প্যাটার্নের কারণে মৌলিক কণাগুলোর ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়।

ওয়ার্মহোল : স্থান-কালের মধ্যে একটি পাতলা নল, যা মহাবিশ্বের দূরবর্তী দুটি অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করে। ওয়ার্মহোলের সঙ্গে সমান্তরাল বা শিশু মহাবিশ্বের সংশ্লিষ্টতা আছে। এর মাধ্যমে সময় পরিভ্রমণ সম্ভব হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।