সাম্রাজ্যের উত্থান – ৩২১-১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্যদের আগমনের পর থেকে নানা সূত্র থেকে ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। এ সময়ের রাজনৈতিক চিত্রে জটিলতা অপেক্ষাকৃত কম, কারণ বিরাট এক অঞ্চলের একক ক্ষমতার সূত্র ছিল মৌর্য শাসকদের হাতে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ধাঁচ গড়ে উঠতে লাগল। আগেকার শতাব্দীগুলোর তুলনায় এই যুগ সম্পর্কে অনেক বেশি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছে।

নন্দরাজবংশের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে এলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তিনি তখন মাত্র পঁচিশ বছরের যুবক। কৌটিল্য নামক এক ব্ৰাহ্মণ ছিলেন তাঁর সিংহাসনারোহণ ও রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান পরামর্শদাতা ও অভিভাবক। মগধ অধিকারের মধ্য দিয়ে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সূচনা হলো। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মোরিয়া উপজাতিভুক্ত। কিন্তু তাঁর বর্ণ ছিল নিচু— সম্ভবত বৈশ্য। নন্দদের তুলনায় চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর সমর্থকদের সামরিক শক্তি কম ছিল। কিন্তু চাণক্যের কূটবুদ্ধি চন্দ্রগুপ্তের সহায় হলো। নন্দদের রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে তাঁরা গোলযোগ বাধিয়ে তুললেন। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন রাজ্যের কেন্দ্রে। চন্দ্রগুপ্ত কিভাবে এই রাজনৈতিক কৌশল শিখলেন সে সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে : চন্দ্রগুপ্ত ছোটবেলায় একবার দেখেছিলেন যে একটি শিশু পাত্রের মাঝখান থেকে খাবার তুলে মুখে দেবার জন্যে তার মার কাছে বকুনি খাচ্ছিল; কেননা, পাত্রের মাঝখানের খাবার ধারের অংশের খাবারের চেয়ে বেশি গরম থাকে। গাঙ্গেয় সমভূমিতে আধিপত্য বিস্তারের পর চন্দ্রগুপ্ত অগ্রসর হলেন উত্তর-পশ্চিম দিকে। আলেকজাণ্ডারের প্রস্থানের পর ওই অঞ্চলে তখন কিছুটা রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করছিল। সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত সমগ্ৰ অঞ্চল তিনি সহজেই অধিকার করলেন। এখানে এসে চন্দ্রগুপ্তকে থামতে হলো, কারণ গ্রীক সেলু সিড (Seleucide) রাজবংশ তখন পারস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তারা সহজে সিন্ধুতীরবর্তী অঞ্চলগুলো ছেড়ে দেবার পাত্র ছিল না। অতএব, সাময়িকভাবে চন্দ্রগুপ্ত সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নিয়ে চললেন মধ্য-ভারতে। নর্মদা নদীর উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ৩০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত আবার অভিযান শুরু করলেন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সেলুকাস নিকাতরের (Seleucus Nikator) বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ হলো ৩০৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। বর্তমানে যেখানে আফগানিস্তান সেই অঞ্চলগুলো চন্দ্রগুপ্ত লাভ করলেন। চন্দ্রগুপ্ত-অধিকৃত ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি হলো সিন্ধু ও গাঙ্গেয় সমভূমি ও সুদূর উত্তর- পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত। যে-কোনো দেশকালের মাপকাঠিতেই এই সাম্রাজ্যকে বিশাল বলা চলে।

সেলুসিড রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও দুই রাজ্যের মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তারা পরস্পরের সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক ছিল। গ্রীক লেখার মধ্যে সাণ্ড্রকোট্টস (চন্দ্রগুপ্ত) সম্পর্কে বারবার উল্লেখ দেখা যায়। যুদ্ধের পর ৩০৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সন্ধিচুক্তির মধ্যে একটি বিবাহবন্ধনেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। সম্ভবত সেলুকাসের এক কন্যার আগমন ঘটেছিল মৌর্যবংশে। সুতরাং তার সঙ্গে বেশ কয়েকজন গ্রীক মহিলারও আগমন স্বাভাবিক। সেলুকাসের প্রেরিত দূত মেগাস্থিনিস অনেক বছর পাটলিপুত্রে কাটিয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। দুই রাজ্যের মধ্যে নিয়মিত দূত বিনিময় ও উপহারদ্রব্য বিনিময়ও প্রচলিত ছিল (এর মধ্যে বহু কামোদ্দীপক বস্তুও ছিল)। পাটলিপুত্রে বিদেশিরা যে রীতিমত সমাদৃত হতো, তার প্রমাণ হিসেবে পাটলিপুত্র পুরসভার একটি বিশেষ সমিতির উল্লেখ করা যায়। এই সমিতির কাজ ছিল শহরে বিদেশিদের সুখসুবিধার ওপর দৃষ্টি রাখা।

জৈনদের মতে, চন্দ্রগুপ্ত নাকি শেষজীবনে জৈনমতবাদে আকৃষ্ট হন। তারপর রাজ্যত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেন। একজন জৈন ধর্মগুরু ও অনেক জৈন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি দক্ষিণ-ভারতে যান। সেখানে গোঁড়া জৈনরীতি অনুসারে অনশন করে প্রাণত্যাগ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের পর ২৯৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিন্দুসার সিংহাসনে বসলেন। গ্রীকরা তাঁকে বলতেন অমিত্রকেটাস। সম্ভবত, সংস্কৃত শব্দ অমিত্রঘাত (শত্রুবিনাশকারী) থেকে গ্রীক শব্দটি এসেছে। মনে হয়, বিন্দুসারের আগ্রহ ছিল বহুমুখী এবং রুচি ছিল শৌখিন। শোনা যায়, রাজা প্রথম অ্যান্টিওকাসকে (Antiochus I) অনুরোধ করেছিলেন যেন তাঁর জন্যে সুমিষ্ট মদ, শুকনো ডুমুর ও একজন গ্রীক নৈয়ায়িককে পাঠানো হয়। বিন্দুসার রাজ্যবিস্তার করলেন দাক্ষিণাত্যে। মৌর্যসাম্রাজ্য বিস্তৃত হলো মহীশূর পর্যন্ত। বলা হয়, তিনি ‘দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চল’ জয় করেছিলেন। বোধহয় আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন তামিল কবিদের লেখায় মৌর্য রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনির বর্ণনা আছে। রথের শ্বেতধ্বজা সূর্যালোকে ঝলসে উঠত। ২৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিন্দুসারের মৃত্যুর সময় প্রায় সমগ্র উপমহাদেশেই মৌর্য-কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্তে সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন হয়নি, কেননা ওই অঞ্চল বিনাযুদ্ধেই মৌর্য-আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। একমাত্র একটি অঞ্চলই বিজিত হয়নি— কলিঙ্গ বা এখনকার উড়িষ্যা। বিন্দুসারের পুত্র অশোক কলিঙ্গজয়ে সমর্থ হয়েছিলেন।

একশো বছর আগে পর্যন্তও অশোককে শুধু মৌর্য রাজবংশের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে একজন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ প্রাচীনতম ভারতীয় লিপি ব্রাহ্মীতে রচিত একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন। এই লিপিতে ‘দেবনামপিয়’ (দেবতাদের প্রিয়) পিয়দশ্যী বলে কোনো এক রাজার উল্লেখ আছে। এই রহস্যময় রাজা পিয়দশ্যীকে ঘিরে একটা ধাঁধার সৃষ্টি হলো, কেননা এরকম কোনো নামের উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায়নি। কয়েক বছর পরে সিংহলের বৌদ্ধ বিবরণী পরীক্ষা করে দেখা গেল তাতে এক মহান ও দয়ালু মৌর্য সম্রাট পিয়দশ্যীর কথা উল্লিখিত আছে। ধীরে ধীরে এইসব সূত্রগুলো একত্রিত হলো। তারপরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আর একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হলো। তাতে লিপিকার নিজেকে সম্রাট অশোক, পিয়দশ্যী বলে উল্লেখ করেছেন। বোঝা গেল, পিয়দশ্যী হলো অশোকেরই দ্বিতীয় নাম।

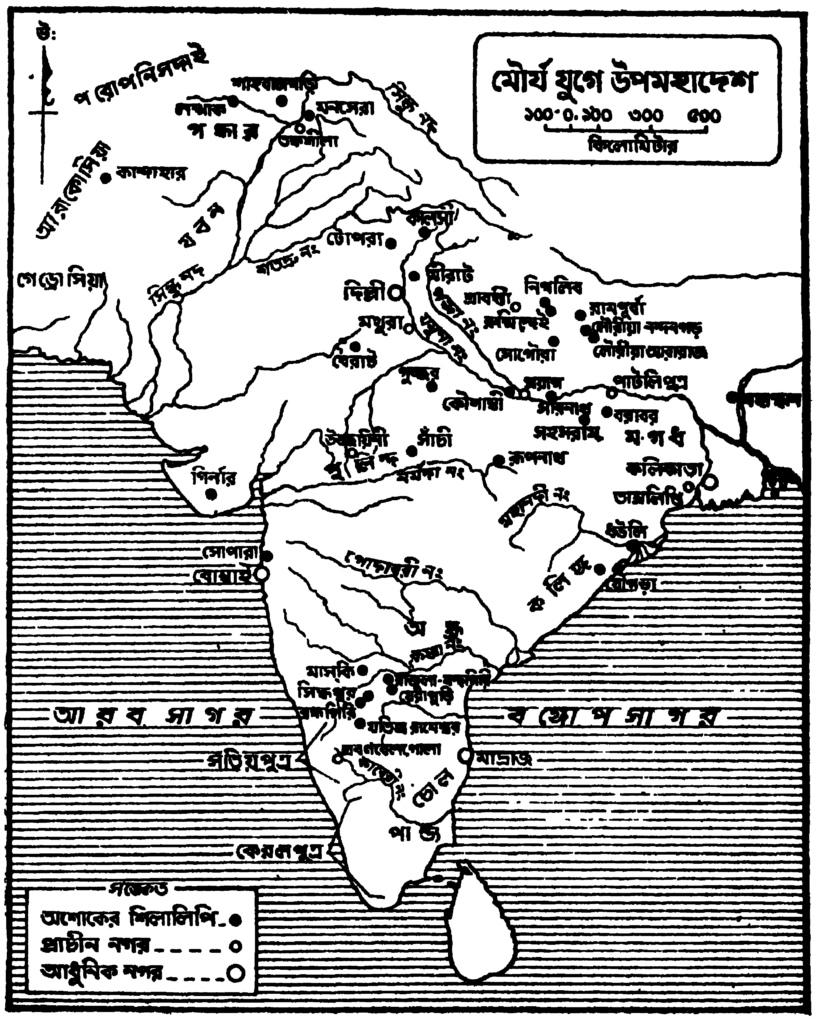

অশোকের শিলালিপি ও অনুশাসন ছড়িয়ে আছে তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বপ্রান্তে। এগুলো থেকে কেবল অশোকের নিজের কথাই নয়, তাঁর রাজত্বকালের বিভিন্ন ঘটনার কথাও জানা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হলো তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ। কলিঙ্গযুদ্ধের পরই এই ধর্মান্তর ঘটে। স্থল ও জলপথে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের পথগুলো নিয়ন্ত্রণ করত কলিঙ্গ। ফলে এটিকেও মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ২৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অশোক কলিঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করে রাজ্যটিকে প্রায় ধ্বংস করে দিলেন। মৌর্যসম্রাটের ভাষায়— ‘দেড় লক্ষ লোক এই যুদ্ধে নির্বাসিত হয়, এক লক্ষ লোক মারা যায় এবং এই সংখ্যার অনেকগুণ লোক নানাভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।’ যুদ্ধের এই বিপুল ধ্বংসলীলা দেখে অশোকের মনে অনুশোচনা দেখা দেয়। প্রায়শ্চিত্ত করার চিন্তায় নিবিষ্ট সম্রাট বৌদ্ধ ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এতদিন পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, অশোকের ধর্মান্তর ঘটেছিল নাটকীয়ভাবে,— এই করালযুদ্ধের ঠিক পরই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধর্মান্তর রাতারাতি হয়নি। এক শিলালিপিতে অশোক বলেছেন, বৌদ্ধধর্মের উৎসাহী অনুরাগী হতে তাঁর লেগেছিল আড়াই বছর। এরপর তিনি অহিংস মতবাদের সমর্থক হয়ে ওঠেন এবং রাজ্যজয়ের জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ পরিত্যাগ করেন।

অশোকের রাজত্বের সময়ই পাটলিপুত্রে আনুমানিক ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের পর বৌদ্ধধর্মের কিছু-কিছু সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটে। স্বভাবতই, বৌদ্ধসুত্রে অশোককে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অশোক তাঁর কোনো শিলালিপিতে, এমন-কি বৌদ্ধসংঘ সম্পর্কিত শিলালিপিতেও এই ঘটনার কথা বলে যাননি। অশোকের কাছে বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও সমর্থন ছিল একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সম্রাট হিসেবে নিজের অপক্ষপাত দায়িত্ব পালন করেছেন কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন না করে। এই তৃতীয় বৌদ্ধ-সম্মেলনের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। থেরবাদ মতাবলম্বী গোঁড়া বৌদ্ধরা এই শেষবার বিরোধীদল ও নতুন মতবাদীদের বৌদ্ধধর্মের আওতা থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। বলা যেতে পারে, এই মনোভাব থেকেই বৌদ্ধধর্মে পরবকর্তীকালে বিভেদের জন্ম হয়েছিল। পরে গোঁড়াপন্থীরা হলেন হীনযানপন্থী এবং এঁদের বিরোধী উদার মতবাদীরা মহাযানপন্থী হিসেবে পরিচিত হলেন। এ ছাড়া এই সম্মেলনেই স্থির হলো, উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারক পাঠিয়ে ধর্মান্তরের মাধ্যমে বৌদ্ধমত প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এভাবেই দক্ষিণ ও পূর্ব-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রীক রাজ্যগুলোর সঙ্গে অশোক নানারকম দূত বিনিময় করেছিলেন ও সে কথা শিলালিপিতে উল্লেখও করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬–২৫৫ সালের একটি শিলালিপিতে লেখা আছে :

…যেখানে গ্রীকরাজ্য অংতিয়োগ রাজত্ব করেন এবং তাঁর রাজ্য পেরিয়ে চার রাজার রাজত্ব তুলময়, অন্তেকিন, মক এবং অলিক্যশূদল…।’ [১]

পরে দেখা গেছে, এইসব রাজারা হলেন, সিরিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাস থিওস (২৬০-২৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), যিনি ছিলেন সেলুকাস নিকাতরের পৌত্র; মিশরের তৃতীয় টলেমী ফিলাডেলফাস (২৮৫-২৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ); ম্যাসিডোনিয়ার অ্যান্টিগোনাস গোনাটাস (২৭৬-২৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ); সিরিনের রাজা ম্যাগাস ও এপিরাসের রাজা আলেকজাণ্ডার।

বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তখন যোগাযোগ ভালোভাবেই স্থাপিত হয়েছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের রাজ্যগুলোর সঙ্গেই যোগাযোগ হয়েছিল বেশি। পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলোর সম্বন্ধে তখনো বেশি কিছু জানা যায়নি। গ্রীক রাজ্যগুলোতে অশোক প্রতিনিধিদল পাঠানোর ফলে গ্রীকদের মধ্যে ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় বস্তু সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হলো। সবচেয়ে কাছের গ্রীক রাজ্য ছিল সেলুসিড সাম্রাজ্য— মৌর্য-সাম্রাজ্যের সীমানা-সংলগ্ন। পরপর তিন সম্রাটের রাজত্বকালেই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে দূত বিনিময় হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলো আগে অ্যাকামেনিড সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে সেখানে কিছু-কিছু ফারসি বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল। অশোকের তৈরি স্তম্ভগুলোর শীর্ষদেশের সঙ্গে এ জন্যই পার্সেপোলির স্তম্ভগুলোর শীর্ষদেশের সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। হয়তো উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কারিগররাই এই স্তম্ভগুলো তৈরি করেছিল। রাজা দারিয়ুসের শিলালিপির কথা শুনেই হয়তো অশোক নিজের শিলালিপিগুলো উৎকীর্ণ করেছিলেন। কিছু কিছু বাক্যাংশ, যেমন সম্বোধন অংশগুলোর মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। দারিয়ুস লিখেছেন :

এইভাবে সম্রাট দারিয়ুস বললেন….[২]

আবার অশোক লিখেছেন :

দেবতাদের প্রিয় রাজা পিয়দশ্যী এইভাবেই বললেন….. [৩]

অশোকের শিলালিপিতে স্থানীয় লিপি ব্যবহৃত হয়েছিল। তাই, উত্তর- পশ্চিমাঞ্চলে পেশোয়ারের কাছে পাওয়া শিলালিপিতে আছে খরোষ্ঠী লিপি। এটির উৎপত্তি ইরানের অ্যারামাইক লিপি থেকে। সাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তে কান্দাহারের কাছে পাওয়া শিলালিপিগুলো লেখা হয়েছিল গ্রীক ও অ্যারামাইক লিপিতে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে ব্রাহ্মীলিপি।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বলা হয়, কাশ্মীর ছিল মৌর্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এবং শ্রীনগর শহরটি অশোকই নির্মাণ করেছিলেন। মধ্য-এশিয়ায় খোটানও মৌর্য-সাম্রাজ্যের প্রভাবের অন্তর্গত হয়েছিল বলে শোনা যায়। তিব্বতীসূত্রে বলা হয়েছে, খোটান রাজ্য ভারত ও চীন থেকে রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত ব্যক্তিদের দ্বারা যুগ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত। অশোক একবার খোটানে এসেছিলেন। কিন্তু অশোকের খোটান-যাত্রার কথাটা নিয়ে সন্দেহ জাগে, কেননা পথ ছিল খুবই দুর্গম। চীনের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে তারিখ উল্লেখ করে কিছু বলা কঠিন। মধ্য-এশিয়ার পথটি তখনো পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়নি। যেটুকু সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার সূত্র ছিল আসাম ও বার্মার পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু এইসব পাহাড়ের অবস্থান উত্তর থেকে দক্ষিণে। উপরন্তু এগুলোর যা উচ্চতা, তাতে কোনো যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে বাধা হয়ে ওঠারই কথা। আধুনিক নেপালের অঞ্চলগুলোর সঙ্গে মৌর্যদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, কারণ পর্বতের পাদদেশভূমি ছিল সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। অশোকের এক কন্যার নাকি নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের এক অভিজাত বংশে বিয়ে হয়। পূর্বদিকের প্রদেশের নাম ছিল ‘বঙ্গ’ (আধুনিক বঙ্গদেশের অংশ বিশেষ) যা ছিল প্রধানত গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল। বদ্বীপের প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্তি বঙ্গকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। বৰ্মা উপকূল ও দক্ষিণ-ভারতগামী সমস্ত জাহাজ যাত্রা শুরু করত তাম্রলিপ্তি থেকে।

দক্ষিণ-মহীশূর পর্যন্ত সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অশোকের যেসব শিলালিপি পাওয়া গেছে তা থেকে দক্ষিণ-ভারতে মৌর্য-সাম্রাজ্যের বিস্তার ও প্রভাবের কথা জানা যায়। অশোক লিখেছেন, দক্ষিণাঞ্চলের চোল, পাণ্ড্য সতিয়পুত্র ও কেরলপুত্র রাজ্যের লোকদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। শোনা যায়, তামিল কাব্য (দাক্ষিণাত্যের সর্বপ্রাচীন সাহিত্যভাষা) প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদেশি আগন্তুকদের আগ্রহে। আগন্তুকরা কিছু কিছু শিলালিপিও উৎকীর্ণ করেছিল। সম্ভবত এখানে মৌর্যদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মৌর্যরা প্রত্যক্ষভাবে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিল না। এটা হতে পারে যে, তামিলভাষীরা মৌর্যদের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে পরিচিত হবার আগে পর্যন্ত তামিল ছিল লিপিবিহীন মৌখিক ভাষামাত্র। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোর সঙ্গে অশোকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই রাজ্যগুলো জয় করার চেষ্টা করতেন। ওই রাজ্যগুলোও বিন্দুসারের সময়ে মৌর্য সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়ার পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে শান্তিতে থাকাই ভালো মনে করেছিল।

সিংহলের সঙ্গে মৌর্যদের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং নানা সিংহলী বিবরণীতেও মৌর্যদের সম্পর্কে অনেক কথা লেখা আছে। কেবল যে অশোকের পুত্র মহিন্দ বৌদ্ধ-প্রচারক হিসেবে সিংহলে গিয়েছিলেন তাই নয়, সিংহলের রাজা তিস্সা নিজেও অশোককে তাঁর আদর্শ রাজা বলে শ্রদ্ধা করতেন। দূত ও উপহার বিনিময় হতো নিয়মিত। যে অশ্বত্থগাছের নিচে বসে বুদ্ধদেব বোধিত্বলাভ করেছিলেন, তার একটি শাখা অশোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সিংহলে। শোনা যায়, সেটি নাকি এখনো বেঁচে আছে। অপরদিকে প্রকৃত অশ্বত্থগাছটি কয়েক শতাব্দী পরে এক উত্তেজিত বৌদ্ধ বিরোধীর হাতে কাটা পড়ে।

প্রথম তিন মৌর্যসম্রাট রাজত্ব করেছিলেন ৯০ বছর ধরে এবং মৌর্যবংশের এই সময়টাই বেশি উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রাজ্যজয়টাই কেবল বড় কথা ছিল না, তাঁরা এই উপমহাদেশের বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী ও মানুষকে নিয়ে একসূত্রে বেঁধে এতবড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা যে সাম্রাজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে গেলেন, পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। কেন খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠল তার কতকগুলো কারণ ছিল।

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উত্তর-ভারতের অর্থনীতি ছিল প্রধানত কৃষিভিত্তিক। জমির খাজনা থেকে রাজকোষে অর্থ আসত। এটাও বোঝা গিয়েছিল যে, নিয়মিতভাবে নির্ধারণ করে দিলে প্রসরমান কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে খাজনা আদায় বেড়েই চলবে। অর্থাগমের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা আসার ফলে একটা আর্থিক নিরাপত্তাবোধের জন্ম হলো। শাসনব্যবস্থার একটা বড় কাজ ছিল নিয়মিত খাজনা আদায়। কৌটিল্য ছিলেন এই ব্যবস্থার প্রবক্তা। তাঁর রচনাতে খাজনা আদায় ও তার নানা সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। চাষবাস ছাড়া অন্যান্য কাজও অজানা ছিল না। গ্রামের পশুগুলোর হিসেব থাকত ও তাদের ওপর কর বসত। উপকূল অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর সরকারি দৃষ্টি ছিল। এবং সুবিধামতো কর আদায় হতো। জমির খাজনা নির্ণয়ের পদ্ধতিতেই এসবেরও কর ধার্য করা হতো।

বেশিরভাগ মানুষই ছিল কৃষিজীবী এবং তাদের বাস ছিল গ্রামাঞ্চলে। ক্ৰমশ রাজা ও রাজ্যের মধ্যে পার্থক্যটা মুছে যেতে লাগল এবং সমগ্র জমির ওপর রাজার অধিকার ক্রমশ সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়ে এলো। রাজার অধিকার সম্বন্ধে যে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনি তা কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’ পড়লে বোঝা যায়।* এ ছাড়া দেখা যায় ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত কোনো ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে তা নিয়ে সোজাসুজি রাজা ও কৃষকের মধ্যেই কথাবার্তা হতো— এই ব্যাপারে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মধ্যস্থতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। নতুন অঞ্চলে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা হতো সরকারি তত্ত্বাবধানে। এর জন্য জনবহুল অঞ্চল থেকে শূদ্রদের নিয়ে যাওয়া হতো নতুন অঞ্চলে। অর্থশাস্ত্রে পুরো ব্যাপারটার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই কলিঙ্গ থেকে যে দেড় লক্ষ লোককে নির্বাসিত করা হয়েছিল তা পোড়োজমি পরিষ্কার করে নতুন বসতি তৈরি করার জন্য। এদের কোনো অস্ত্র দেওয়া হয়নি। এদের একমাত্র কাজ ছিল চাষ-আবাদ। সরকার থেকে সমস্ত বাড়তি খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়া হতো। শূদ্র খেত-মজুরদের সরকারি কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসার পর আর খাদ্যোৎপাদনের জন্যে ব্যাপক ক্রীতদাস প্রথার প্রয়োজন রইল না। যদিও শূদ্ররা আইনত ক্রীতদাস ছিল না, প্রকৃত ক্রীতদাসের জীবনের সঙ্গে শূদ্রদের জীবনে খুব একটা পার্থক্যও নজরে পড়ে না। একবার নতুন বসতিগুলো ভালোভাবে গড়ে ওঠার পর তখন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যান্য পেশা ও বর্ণের লোকরা এইসব অঞ্চলে আসতে শুরু করত।

[* রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে লিখিত ‘অর্থশাস্ত্র’ নামক বইটি চন্দ্রগুপ্তের প্রধান উপদেষ্টা কৌটিল্যের লেখা বলেই মনে করা হয়।]

চন্দ্রগুপ্তের সভায় সেলুসিড রাজদূত মেগাস্থিনিস লিখেছেন, ভারতবর্ষে দাসপ্রথা ছিল না। কিন্তু ভারতীয় সূত্রে দেখা যায় এ ধারণা ঠিক নয়। ধনীগৃহে ক্রীতদাস থাকাটাই সাধারণ রীতি ছিল। এইসব ক্রীতদাসরা নিম্নবর্ণের হলেও অস্পৃশ্য শ্রেণির ছিল না। খনির কাজে ও সমবায় সংঘগুলোর দ্বারাও ক্রীতদাস ব্যবহৃত হতো। অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী কোনো মানুষ জন্মসূত্রে, আত্মবিক্রয় দ্বারা, যুদ্ধবন্দী হিসেবে বা বিচারালয়ের শাস্তি হিসেবে ক্রীতদাস হতে পারে। দাসপ্রথা ছিল একটি সমাজ-স্বীকৃত ব্যাপার এবং প্রভু ও দাসের মধ্যেকার আইনগত সম্পর্কও পরিষ্কারভাবে বলা ছিল। যেমন, কোনো ক্রীতদাসীর গর্ভে তার প্রভুর কোনো পুত্র জন্মালে ক্রীতদাসী আইনত স্বাধীন হয়ে যাবে ও তার সন্তান প্রভুর পুত্র হিসেবে আইনসম্মত মর্যাদা পাবে। সম্ভবত অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাস ও বর্ণভেদের জটিলতার মধ্যে মেগাস্থিনিস দাসপ্রথার ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। উৎপাদনের জন্যে ব্যাপক দাসপ্রথার প্রচলন ছিল না। গ্রীকসমাজে ক্রীতদাস ও স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য ছিল ভারতবর্ষে ততটা ছিল না। ক্রীতদাস তার স্বাধীনতা মূল্য দিয়ে কিনে নিতে পারত, অথবা তার প্রভু স্বেচ্ছায় তাকে স্বাধীনতা দিতে পারতেন। এবং গ্রীকসমাজে যা একেবারেই অভাবনীয় — ক্রীতদাস যদি আর্যবংশোদ্ভূত হতো তাহলে স্বাধীনতা ফিরে পাবার পর আবার সে আর্য হিসেবে সমাজে স্বীকৃত হতো। ভারতীয় সমাজে যা একান্তভাবে অপরিবর্তনীয় ছিল তা স্বাধীনতা বা দাসপ্রথা নয়, জন্মসূত্রে লব্ধ বর্ণ বা জাতিত্ব।

রাজা রাজ্যের সমগ্র ভূমির অধিকারী হলেও ব্যক্তিগতভাবে লোকেরা অল্পজমি রাখতে পারত। এইসব জমি তারা নিজেরাও চাষ করত, কিংবা অন্য লোক দিয়ে চাষ করাত। কৃষি শ্রমিককে মজুরি দিয়ে চাষ করানোর প্রথা তখন যথেষ্ট প্রচলিত ছিল বলে অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায়। ভূমিরাজস্ব ছিল দুধরনের— জমির ওপর খাজনা ও উৎপন্ন ফসলের ওপর কর, এবং এই দুইয়ের হিসেব আলাদা ছিল। রাজস্বের হার সব অঞ্চলে একরকম ছিল না। কোথাও উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ খাজনা দিতে হতো, কোথাও বা এক-ষষ্ঠাংশ। গোটা গ্রামের জমিতেও একরকম রাজস্ব নির্ধারণ হতো না। জমির উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনা করে দেখা হতো। পশুপালকদের ওপর কর নির্ধারণ করা হতো পশুর সংখ্যা হিসেব করে।

চাষের জন্যে সেচের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই সচেতন ছিল। কয়েক জায়গায় হিসেব করে সেচের জল বণ্টন করা হতো। অর্থশাস্ত্রে জলকরের উল্লেখ আছে, যা সেইসব অঞ্চল থেকে আদায় করা হতো— যেখানে সরকার থেকে সেচের ব্যবস্থা ছিল। চন্দ্রগুপ্তের আমলে একজন শাসনকর্তা পশ্চিম-ভারতে গিরনারের কাছে নদীর ওপর বাঁধ তৈরি করেছিলেন। তার ফলে একটি হ্রদ সৃষ্টি হয় ও হ্রদের জল সেচের কাজে লাগত। এই অঞ্চলের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, বাঁধ নির্মাণের পর ৮০০ বছর ধরে বাঁধের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল। জলাশয়, জলাধার ও খাল নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল সরকারের। তবে সেচব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণই যে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি ছিল, এমন নয়।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি যেমন রাজনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সহায়ক হয়েছিল, সাম্রাজ্য পত্তনের ফলে আর এক ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। উপমহাদেশের রাজনৈতিক একতা ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাভাবিক নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হবার ফলে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সমবায় সংঘ ও ব্যবসা- বাণিজ্যের প্রসার শুরু হলো।* শাসনব্যবস্থার স্বচ্ছন্দগতির ফলে ব্যবসা- বাণিজ্যের সুবিধা হয় ও কুটির শিল্পগুলো ক্রমশ ক্ষুদ্রশিল্পে পরিণত হয়ে ওঠে। কিছু কিছু কারিগর, যেমন অগ্রনির্মাণকারী, জাহাজ নির্মাণকারী ও আরো কয়েক ধরনের পেশার লোককে সরকার থেকে সরাসরি নিযুক্ত করা হলো। এদের কোনো কর দিতে হতো না। কিন্তু সরকারি খনি বা তাঁত ও বয়নশিল্পে নিযুক্ত শিল্পীদের কর থেকে অব্যাহতি ছিল না। বাকি সবাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা সমবায় সংঘের মধ্যে থেকে কাজ করত। সমবায় সংঘগুলো বেশ বড় বড় প্রতিষ্ঠান ছিল এবং এখানে কাজ করে কারিগরদের সুবিধাই হতো। নিজে কাজ করার বাড়তি খরচাও বেঁচে যেত এবং সমবায় সংঘের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার অসুবিধাও আর থাকত না। আবার, সরকারি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সমবায় সংঘের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের সুবিধা হতো এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো চালুরাখাও সহজ ছিল। এক-এক অঞ্চলে এক-একটি পেশা পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হওয়ায় সমবায় সংঘগুলো দৃঢ়তরভাবে গঠিত হতে পারত।

[* উপদ্বীপ অঞ্চলের নানা জায়গায় খননকার্যের সময় তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের স্তরে উত্তরাঞ্চলের পালিশ করা মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এ থেকে মৌর্য আমলে বাণিজ্য বিস্তারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।]

সমস্ত নির্মিত দ্রব্যের ওপর কর বসানো হতো এবং ক্রেতাদের সুবিধার জন্যে দ্রব্যগুলোর ওপর তারিখের ছাপ মেরে দেওয়া হতো। বিক্রির ওপর সরকারি নজর ছিল কড়া। কোনো জিনিসের মূল্যায়নের সময় সরকারি বাণিজ্য-অধিকর্তা উৎপাদন খরচ, বর্তমান দাম ও চাহিদার কথা বিচার করে দেখতেন। জিনিসের দামের এক-পঞ্চমাংশ কর বসানো হতো; তা ছাড়া এই করের এক-পঞ্চমাংশ বাণিজ্যকর বসানো হতো। কর ফাঁকির কথাও শোনা যায়, তবে তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। ব্যবসায়ী যাতে অতিরিক্ত মুনাফা না করতে পারে তার জন্যে দামের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং মুনাফার ওপর কর আদায় হতো। কোনো ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা না থাকলেও তেজারতি প্রথার প্রচলন ছিল। ধার নিলে সাধারণত সুদ দিতে হতো বার্ষিক শতকরা ১৫ টাকা হিসেবে। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা বা অন্যান্য অনিশ্চিত ব্যাপারে টাকা লেনদেনের সময়ে সুদের হার শতকরা ৬০ টাকা পর্যন্তও ধার্য হতো।

মেগাস্থিনিসের ‘ইন্ডিকা’ গ্রন্থে মৌর্যসমাজকে সাত বর্ণে বিভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যথা— দার্শনিক, কৃষক, সেনানী, পশুপালক, কারিগর, বিচারক ও পারিষদ। বোঝাই যাচ্ছে, তিনি পেশার সঙ্গে বর্ণের গণ্ডগোল করে ফেলেছিলেন। বর্ণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, কেউ তার বর্ণের বাইরে বিয়ে করতে পারে না, বা নিজের পেশার বাইরেও যেতে পারে না। দার্শনিক বলতে বোঝাত ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অথবা অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক। মেগাস্থিনিস বলেন, এবং ভারতীয় সূত্রেও দেখা যায় দার্শনিকদের করদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। কৃষিজীবী বলতে বোঝাত প্রধানত শূদ্র ও ভূমিশ্রমিকদের। সৈন্যদলের সবাই হয়তো ক্ষত্রিয় বর্ণের ছিল না, কিন্তু তারা যে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৌর্যদের সৈন্যবল নন্দদের চেয়ে বেশি ছিল। প্লিনি লিখেছেন— মৌর্যদের ছিল ৯ হাজার হাতি, ৩০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৬ লক্ষ পদাতিক। শান্তির সময়ে এই বিপুল সেনাবাহিনীর খরচ যোগানো নিশ্চয়ই একটা দায় হয়ে উঠত। মেগাস্থিনিস লিখেছেন, যখন কাজকর্ম থাকত না, তখন এরা আলস্যে আর মদ খেয়ে দিন কাটাত। আর তাদের ব্যয়নির্বাহের অর্থ যোগাত রাজকোষ। অতএব, যেন-তেন- প্রকারে রাজকোষে অর্থসংগ্রহ বজায় রাখতে হতো। করযোগ্য যাবতীয় জিনিসের ওপর করধার্য করতে হতো আর সম্পূর্ণ এক-একটি সম্প্রদায়কে নতুন বসতি স্থাপনের জন্যে দূরে পাঠাতে হতো। শূদ্র ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের লোকেরাই পশু- পালকের পেশায় নিযুক্ত ছিল। কারিগরদের বর্ণ নির্ভর করত তাদের নিজস্ব কাজের প্রকৃতির ওপর। যেমন, ধাতুশিল্পীরা তন্তুবায় বা মৃৎশিল্পীদের চেয়ে বেশি সম্মান পেত। সম্ভবত, যারা বেশি অবস্থাপন্ন ছিল তারা উচ্চবর্ণভুক্ত ছিল, আর তাদের অধীনে যারা কাজ করত তারা ছিল শূদ্র। বিচারক ও পারিষদবর্গ স্বভাবতই শাসকসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এরা অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়শ্রেণীভুক্ত।

শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণরা যেমনটি চেয়েছিলেন, বর্ণাশ্রম প্রথা কিন্তু ততটা নির্বিবাদে চলে নি। প্রথম তিনটি বর্ণের সবাই ছিল দ্বিজ এবং শূদ্র বা নিম্নবর্ণের মানুষের চেয়ে এদের বেশি সুযোগসুবিধা পাবার কথা। কিন্তু বৈশ্যরা দ্বিজ হওয়া সত্ত্বেও তেমনভাবে সুযোগসুবিধার ভাগ পায়নি। কারণ, প্রথম দুই বর্ণ এদের সমাজে স্থান দিতে অস্বীকার করে। অথচ বৈশ্যরা ক্রমেই অর্থশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠল কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল পুরোপুরি তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং তাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের লোকদের সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। অশোকের শিলালিপিতে সামাজিক শান্তি বজায় রাখার জন্য বারংবার আবেদন দেখে আন্দাজ করা যায় যে, সামাজিক অশান্তির অস্তিত্ব ছিল। সমবায় সংঘের কর্তারা শহরাঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করত। অথচ সমাজে তাদের ক্ষমতানুযায়ী মর্যাদা থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। তাদের অসন্তোষের কিছুটা প্রকাশ ঘটত প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী দলগুলোকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে, যেমন— বৌদ্ধধর্ম। আবার, এ থেকে ধর্মীয় ব্যাপারে এইসব দলগুলোর সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিরোধ বেড়ে উঠত।

সে সময়কার অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজনের জন্যে মৌর্য সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীভূত সরকারি আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হলো। শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সম্রাট আর তাঁর ক্ষমতাও ক্রমশ বেড়ে গিয়েছিল খুব। অপরিমিত ক্ষমতার অধিকারী হলেও অশোক বলতেন, ‘সব মানুষই আমার সন্তান।’ একটি বৃহৎ পরিবারের কর্তার মনোভাব নিয়েই তিনি রাজ্যশাসন করেছিলেন। জনমতের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে অশোক সারা দেশ ঘুরতেন। রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রধান পুরোহিতের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটল। ধর্মীয় কাজকর্ম পেছনে ফেলে পুরোহিতরা ক্রমশ প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সামাজিক প্রথাগুলোকেই মূলত আইন হিসেবে বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়া হতো। এ ব্যাপারে রাজাই সর্বেসর্বা হলেও সাধারণত তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গেও পরামর্শ করে নিতেন। মন্ত্রীমণ্ডলির কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল না। মন্ত্রীদের ক্ষমতা নির্ভর করত রাজার ব্যক্তিত্বের উপর : অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায়, মন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত আলোচনা করতেন এবং তাঁর অনুপস্থিতির সময়েও মন্ত্রীরা তাঁর রচিত আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করতে পারতেন। তবে শেষ সিদ্ধান্ত নিতেন সম্রাটই।

শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ব্যাপারে দুজন কর্মচারীর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল— কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহক। আদায়ীকৃত অর্থ ও অন্যান্য জিনিসের হিসেব রাখার দায়িত্ব ছিল কোষাধ্যক্ষের। করণিকদের সহযোগিতায় প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কর আদায়ের নথিপত্র রাখতেন। প্রতিটি শাসনবিভাগের আলাদা হিসেব থাকত এবং মন্ত্রীরা একসঙ্গে এগুলো রাজার কাছে পেশ করতেন। এর ফলে প্রতারণা বা অর্থ আত্মসাৎ করার সুযোগ থাকত না। প্রতি বিভাগেই তত্ত্বাবধায়ক ও অধীনস্থ কর্মচারীদের অনেকগুলো পদ ছিল। তত্ত্বাবধায়করা কাজ করত স্থানীয় কেন্দ্রে এবং এরাই ছিল কেন্দ্রীয় সরবরাহের সঙ্গে স্থানীয় শাসন পরিচালনার যোগসূত্র। অর্থশাস্ত্রে বিশেষ করে সোনা ও স্বর্ণকারদের তত্ত্বাবধায়কের উল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়াও ছিল— গুদাম, বাণিজ্য, বনসম্পদ, অস্ত্রাগার, বয়ন, কৃষি, আবগারী, কসাইখানা, বারবনিতা, গরু, ঘোড়া, হাতি, রথ, পদাতিক বাহিনী, পাসপোর্ট ও শহরের জন্যে নিযুক্ত বিভিন্ন তত্ত্বাবধায়ক।

রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ ব্যয় হয়ে যেত কর্মচারীদের বেতন ও জনহিতকর কাজে। পুরোহিত বা প্রধানমন্ত্রী পেতেন ৪৮ হাজার ‘পণ’, কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান রাজস্ব সংগ্রাহকের বেতন ছিল ২৪ হাজার পণ, হিসাবরক্ষক ও কেরাণিদের জন্যে ধার্য ছিল ৫০০ পণ, মন্ত্রীরা পেতেন ১২ হাজার পণ, আর কারিগরদের বেতন ছিল ১২০ পণ। তবে পণ-এর মূল্য সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। কিংবা বেতন যে কতদিন অন্তর দেওয়া হতো তাও জানা যায় না। কেরাণির সঙ্গে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেতনের অনুপাত ছিল— ১ : ৯৮, আর কারিগরের সঙ্গে মন্ত্রীর বেতনের অনুপাত ছিল— ১ : ১০০। জনহিতকর কাজ ছিল বহুমুখী : রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, কূপ খনন, বিশ্রামগৃহ নির্মাণ, সেচ প্রকল্প। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব – খনি ও অন্যান্য সরকারি প্রকল্প পরিচালনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ব্যক্তিকে রাজার সাহায্যদান। রাজার নিজস্ব কোনো অর্থ বরাদ্দ ছিল না।

শহরাঞ্চল শাসিত হতো সরাসরিভাবে। বাকি সাম্রাজ্যকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। রাজপুত্র বা রাজপরিবারের সদস্যরা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। প্রদেশের মধ্যে ছোট ছোট অঞ্চলের জন্য স্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে প্রশাসক নিযুক্ত করা হতো। এই স্থানীয় প্রশাসকরা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সম্ভাব্য স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন এবং প্রশাসক হিসেবেও অনেক ক্ষেত্রেই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। অশোক প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরিদর্শক পাঠাতেন হিসেবপত্র ও শাসনব্যবস্থা দেখেশুনে আসার জন্যে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্যে বিচারবিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। গ্রামাঞ্চলে এইসব কর্মচারীকে ‘রাজুক’ নামে অভিহিত করা হতো। তাঁদের ওপরই বিচারের দায়িত্ব ছাড়াও জমির মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল। কেননা, গ্রামাঞ্চলে জমি নিয়েই বিরোধ বাধত বেশি। সাধারণত শাস্তি হিসেবে জরিমানা ধার্য করা হতো। কিন্তু গুরুতর অপরাধ ঘটলে প্রাণদণ্ডেরও বিধান ছিল। এমন- কি, অহিংসার সমর্থক অশোক নিজেও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।

প্রতিটি প্রদেশ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত ছিল আর বেশ-কয়েকটি গ্রাম নিয়ে হতো এক-একটি জেলা। গ্রামই ছিল শাসনব্যবস্থার সর্বশেষ একক অংশ। এই রীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই চলে এসেছে। একজন করে হিসাবরক্ষক গ্রামগুলোর সীমানা নির্ধারণ, জমি ও দলিল রেজিস্ট্রি, জনসংখ্যার হিসেব, গৃহপালিত পশুর হিসেব ইত্যাদি কাজের জন্যে নিযুক্ত থাকত। এছাড়া একজন করে কর আদায়কারী নানা ধরনের কর আদায় করত। প্রতিটি গ্রামের জন্যে আলাদা কর্মচারী থাকত— সে হিসাবরক্ষক ও কর-আদায়কারীর অধীন ছিল। এইসব কর্মচারীর পারিশ্রমিক হিসেবে তাকে কিছুটা জমিদান করা হতো, কিংবা তার কর মকুব করে দেওয়া হতো।

শহরাঞ্চলে আবার রাজকর্মচারীদের পদমর্যাদা অনুযায়ী নিজস্ব শ্রেণিবিভাগ ছিল। শহর-পরিচালকের দায়িত্ব ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা। বেশিরভাগ বাড়িই কাঠের তৈরি ছিল বলে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা রাখতে হতো। হিসাবরক্ষক ও কর-সংগ্রাহক এখানেও গ্রামের মতোই তাদের কাজ করত। মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রের শাসনব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে গেছেন। শহরের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল ৩০ জন কর্মচারীর ওপর। এরা ৫জন করে ৬টি কমিটিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক কমিটির ওপর এক-এক ধরনের কাজের দায়িত্ব ছিল : শিল্প-সম্পর্কিত সমস্যা, বিদেশিদের দেখাশোনা, জন্ম- মৃত্যুর হিসেব, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্যাপার, বিভিন্ন দ্রব্যের বিক্রির দেখাশোনা এবং বিক্রিত দ্রব্যগুলোর ওপর কর আদায় (বিক্রয়মূল্যের এক- দশমাংশ)।

মৌর্য-শাসনব্যবস্থার একটা মূল বৈশিষ্ট্য ছিল গুপ্তচর প্রথা। অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচর প্রথার প্রয়োজনের কথা বলা আছে। এই গ্রন্থের মতে, গুপ্তচরেরা সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, ছাত্র, ভিখারিণী ও বারবনিতার ছদ্মবেশে কাজ করবে। নীতিনির্ধারণ হতো কেন্দ্র থেকে, তবে কাজ চলত স্থানীয় উদ্যোগেই। এই পদ্ধতিতে রাজার পক্ষে সাম্রাজ্যের দূরতম অংশগুলোর ওপর নজর রাখা সম্ভব হতো। মৌর্য- সাম্রাজ্যের পক্ষে এটা ছিল অপরিহার্য।

এইরকম পটভূমিকায় অশোক এক নতুন ধারণার প্রবর্তন করলেন যা ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে আগে আর দেখা যায়নি। এ ব্যাপারটা আধুনিক ভারতে অত্যন্ত আগ্রহ সৃষ্টি করার ফলে অশোক অত্যন্ত জনপ্রিয়* হয়ে উঠেছেন। এর ভিত্তি হলো ‘ধম্ম’। সংস্কৃত ধর্ম শব্দটির প্রাকৃত অপভ্রংশ হলো ধম্ম। প্রসঙ্গভেদে এর অর্থ হলো— সার্বজনিক নিয়ম, জাগতিক রীতি, ন্যায় ও সত্যের পথ; অথবা পরিবর্তিতরূপে এর অর্থ দাঁড়ায় হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণ। তবে অশোকের শিলালিপি থেকে দেখা যায়, এসময়ে শব্দটি আরো ব্যাপক সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হতো।

[* ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে গৃহীত হয়েছে অশোকস্তম্ভের শীর্ষের চারটি সিংহের মূর্তি।]

অশোক সম্পর্কে আগে যা গবেষণা হয়েছে তার ভিত্তি ছিল অশোকের শিলালিপি ও সিংহলের বৌদ্ধ-বিবরণ। এর ফলে শিলালিপির ব্যাখ্যার মধ্যে একটা বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি এসে পড়েছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ঘটনাটিকে নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করা হতো। ধর্মান্তরের পর তাঁকে বৌদ্ধধর্মানুরাগের মহত্তম উদাহরণ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। একজন ঐতিহাসিক এমনও দেখিয়েছিলেন যে অশোক ছিলেন একাধারে সম্রাট ও সন্ন্যাসী। অশোক সন্দেহাতীতভাবেই বৌদ্ধ-ধর্মের অনুরাগী ছিলেন ও নিজের আচরণেও বৌদ্ধরীতির অনুসরণ করতেন। কিন্তু তখনকার সময়ে বৌদ্ধধর্ম কেবলই একটি ধর্মবিশ্বাস ছিল না— একটা সামাজিক ও বুদ্ধিবাদী আন্দোলন হিসেবেও নানাবিষয়ের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। স্বভাবতই যে-কোনো বিজ্ঞ রাজনীতিকেই বৌদ্ধ চিন্তাধারার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হতো।

অশোকের শিলালিপি দু’ধরনের। একধরনের শিলালিপির মধ্যে দেখা যায়, সম্রাট বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিসেবে বৌদ্ধসংঘ ইত্যাদিকে উদ্দেশ্য করে নানাকথা লিখেছেন। তাতে তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণ এবং সংঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা

পাওয়া যায়। এগুলো পড়ে মনে হয়, তিনি অন্য ধর্মমত সম্পর্কে অসহিষ্ণু গোঁড়া বিশ্বাসীর মতো কথা বলছেন। এক জায়গায় লেখা আছে, ভিন্নমতাবলম্বী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মঠ থেকে বহিষ্কার করা হবে। আর-একটি শিলালিপিতে সেইসব বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলোর তালিকা আছে— যেগুলোর সঙ্গে সমস্ত ধার্মিক বৌদ্ধেরই পরিচিত হওয়া কর্তব্য। তবে আর-এক ধরনের শিলালিপি পাওয়া গেছে— যেগুলো সংখ্যায় অনেক বেশি এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সমস্তই পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা। এ ছাড়া কিছু কিছু লিপি বিশেষভাবে নির্মিত স্তম্ভের গায়ে লেখা হয়েছিল। যেসব জায়গায় জনসমাগম হতো, সেসব জায়গায় এই স্তম্ভগুলো বসানো হতো। এগুলোকে বলা চলে, জনসাধারণের প্রতি সম্রাটের সাধারণ ঘোষণা। এর মধ্যে ‘ধৰ্ম্ম’ সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করা থাকত। মৌর্যআমলের পরিপ্রেক্ষিতে অশোকের প্রধান কৃতিত্ব এটাই যে— অশোক ব্যক্তিগত পুণ্যলাভের জন্যে শাস্ত্রসম্মত ধর্মাচরণ করার কথা ভাবেননি। তিনি ‘ধৰ্ম্ম’কে দেখেছিলেন একটা সামাজিক দায়িত্ববোধের মনোভাব নিয়ে। অতীতের ঐতিহাসিকরা অশোকের ‘ধর্ম্ম’কে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এক করে দেখেছিলেন এবং তাঁরা মনে করেন, অশোক বৌদ্ধধর্মকে সরকারিভাবে রাজধর্মে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অশোকের উদ্দেশ্য তাই ছিল কিনা সন্দেহ আছে। ধম্মের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ও মানুষের পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কিত একটা বিশেষ মনোভাব তৈরি করা। সব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সামাজিক কাজকর্মে মানবীয় ভাবের সঞ্চারই ছিল এর লক্ষ্য।

যেসব পরিস্থিতির ফলস্বরূপ এই আদর্শের সূত্রপাত হয়েছিল, তা এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এই আদর্শের জন্ম হয়েছিল অশোকের মনে। কিন্তু অশোক এও বুঝেছিলেন, এই আদর্শ প্রচারের দ্বারা বহু সমস্যার সমাধান করা সহজ হবে। অশোকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের একটা প্রভাব ছিল। পরিবারগতভাবে মৌর্যরা প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করতেন, যদিও সেজন্যে ব্রাহ্মণ্যবাদকে কখনো আঘাত করেননি। এইসব বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সমাজে সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছিল। এ ছাড়াও অসন্তোষের অন্যান্য কারণ ছিল। যেমন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন, শহরে সমবায় সংঘগুলোর প্রবল ক্ষমতা, কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার চাপ ও সাম্রাজ্যের বিপুল আয়তন। মৌর্য-সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের এমন কোনো দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল যা সমস্ত বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও ঐক্যের সম্ভাবনা আনবে। মৌর্য- সাম্রাজ্যের গঠন এমন ছিল যে, এই সম্ভাবনার সূচনা হতে পারত একমাত্র সম্রাটের কাছ থেকেই। ঐক্যপ্রতিষ্ঠার মূলসূত্র খুঁজতে গিয়ে অশোক প্রাথমিক চিন্তাগুলোর ওপর জোর দিলেন এবং এইভাবে তাঁর ধর্মনীতির জন্ম হলো।

যে-কোনো ধর্মগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের কাছেই ‘ধম্মের’ নীতিগুলো গ্রহণযোগ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন তেমন কিছু ছিল না। মনে হয়, এই অস্পষ্টতা ছিল ইচ্ছাকৃত। কেবল মূল নীতিগুলো স্পষ্ট করে উল্লিখিত হতো। এগুলোতে মানুষের সাধারণ আচার-আচরণকে উন্নত করার কথাই বলা থাকত। মূলনীতিগুলোর মধ্যে অশোক সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন সহনশক্তির ওপর। এই সহনশক্তি ছিল দুধরনের— মানুষকে সহ্য করা এবং তাদের বিশ্বাস ও ধারণাকেও সহ্য করে নেওয়া! তিনি লিখেছেন :

…ক্রীতদাস ও ভৃত্যদের প্রতি সুব্যবহার, পিতামাতার প্রতি আনুগত্য, বন্ধু, পরিচিত, আত্মীয়, পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের প্রতি উদারতা…। ঈশ্বরের প্রিয়–পাত্ররা সমস্ত গোষ্ঠীর সমান উন্নতির চেয়ে নিজের সম্মান বৃদ্ধিকে বড় করে দেখেন না। নিজের বাক্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে— নিজের গোষ্ঠীকে বেশি করে প্রশংসা করা ও অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।… সবসময় অন্য মানুষের গোষ্ঠীকেও সম্মান জানাতে হবে। এভাবেই নিজের গোষ্ঠীর প্রভাব বাড়বে ও অন্য গোষ্ঠীরও ভালো করা হবে। অন্যথায় নিজের গোষ্ঠীর প্রভাব কমে যাবে ও অন্যটিরও ক্ষতি করা হবে…। সুতরাং সমন্বয়ই কাম্য, যাতে মানুষ একে অপরের আদর্শ জানতে পারে…।[৫]

এইভাবে সকলের মধ্যে ঐক্য-সমন্বয়ের আদর্শে মতবিরোধকে চাপা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হলো। কিন্তু এও বলা যায় যে, বিভিন্ন মত প্রকাশ্যে আলোচনা করে ও মতপার্থক্যের কথা স্বীকার করে নিয়েই সহনশক্তির প্রকৃত পরিচয় দেওয়া যায়। মতপার্থক্য চাপা দিতে গেলে তা আরো বেড়ে ওঠে, সন্দেহ জাগে সম্রাটের হয়তো ভয় ছিল যে, মানুষ মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে আবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। উৎসব উপলক্ষে জমায়েত বা সভাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই নিষেধের একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল— এইসব জমায়েত থেকেই বিরোধীগোষ্ঠীর জন্মের সূচনা হতো।

‘ধম্মে’র আর একটি মূলনীতি ছিল অহিংসা। যুদ্ধ ও হিংসা পরিত্যাগ, প্রাণিহত্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজের মধ্যে অহিংসার আদর্শ প্রতিফলিত হতো। অশোক জানতেন, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে বলপ্রয়োগ না করলে চলে না। তাই, সম্পূর্ণ অহিংসার কথা কখনো তিনি জোর দিয়ে বলেননি। কয়েকটি আদিবাসী অরণ্যচারী দলকে বলপ্রয়োগ ব্যতীত দমন করা সম্ভব হয়নি। একটি আবেগময় শিলালিপিতে যুদ্ধের বিষময় ফল সম্পর্কে তিনি সচেতন করে দিয়েছেন। লিখেছেন— ধম্মনীতিতে অবিচল থেকে তিনি ভবিষ্যতে আর শক্তিপ্রয়োগ করবেন না। আরো আশা করে গেছেন, তাঁর উত্তরাধিকারীরাও হিংসা দ্বারা রাজ্য জয় করার চেষ্টা করবেন না। যদি কখনো তা অনিবার্য হয়ে পড়ে তবে যেন শত্রুর সঙ্গে ব্যবহারে করুণা ও ক্ষমার অভাব না হয়।

‘ধম্ম’ নীতির মধ্যে এমন কতকগুলো উপদেশ ছিল যা এখনকার যুগে ধর্মনিরপেক্ষভাবে নাগরিকদের হিতের জন্যে মেনে চলা হয়। সম্রাট দাবি করেছেন—

আমি পথের ধারে ধারে বটগাছ রোপণ করেছি, মানুষ ও পশু গাছের ছায়া উপভোগ করবে। আমি আম্রকুঞ্জ স্থাপন করেছি, কূপ খনন করেছি ও ৯ মাইল অন্তর একটি করে বিশ্রাম গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছি।… মানুষ ও পশুর জলপানের জন্যেও বহু জলসূত্র স্থাপন করে দিয়েছি। এইসব কাজ করা প্রয়োজন। আমার আগে বহু রাজাই এই পৃথিবীর জন্যে অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু আমি এসব কাজ করলাম যাতে আমার প্রজারা ‘ধম্মে’ অনুরাগী হয়।

‘অপ্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বলিদান’ সম্পর্কে অশোক কঠোর সমালোচনা করেছেন। যেমন, যাত্রা নিরাপদ করা বা অসুখ থেকে দ্রুত আরোগ্যের আশায় যেসব অনুষ্ঠান করা হতো তা সবই কুসংস্কারজাত। এগুলোর ওপর নির্ভর করেই একশ্রেণীর পুরোহিত জীবিকা নির্বাহ করত। ধম্মনীতি কার্যকর করার জন্যে ‘ধম্ম’ প্রচারক একদল কর্মচারী নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু ক্রমশ ধৰ্ম্ম- নীতির ওপর ভিত্তি করে নতুন একদল পুরোহিতের সৃষ্টি হলো। তারা মানুষের জীবনে নানাভাবে হস্তক্ষেপ শুরু করল, যার ফলে ধম্মনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্যটাই কিছুটা নষ্ট হয়ে গেল।

সবকিছু সত্ত্বেও ধম্ম-নীতি সফল হলো না। এর কারণ হয়তো এই যে, তাঁর নীতিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যে অশোক অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কিংবা তাঁর রাজত্বের শেষভাগে ধম্ম নিয়ে তিনি যেরকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, সেটা একরকম দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়েছিল। যেসব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এর সৃষ্টি, সেগুলোর সমাধান কিন্তু হয়নি! সামাজিক উত্তেজনা ভেদভাব রয়ে গেল, গোষ্ঠীগত বিরোধ বেড়েই চলল। মনে হয়, সমস্যাগুলো যেখানে সমাজব্যবস্থার একেবারে ভেতরে বাসা বেঁধে ছিল ‘ধম্ম’ সেখানে পৌছতে পারেনি, কারণ ধম্মের অনুশাসন ছিল বড় ভাসাভাসা। তবুও ঐক্যস্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করে এই প্রচেষ্টা করার জন্যে অশোক প্রশংসার যোগ্য।

৩৭ বছর রাজত্ব করার পর অশোকের মৃত্যু হয় ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পরই রাজনৈতিক পতন শুরু হয়ে গেল এবং সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতেও দেরি হলো না। কেবল গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলেই মৌর্যরা আরো ৫০ বছর রাজত্ব করল। ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকরা ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল দখল করে নিল। ভারতীয় উপমহাদেশে অধিকাংশ সাম্রাজ্যের পতনের যা কারণ, মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের কারণও অনেকাংশে একই। অতীতে বলা হতো, অশোকের শাসননীতিই পতনের মূল। বলা হতো, বৌদ্ধদের প্রশ্রয় দিয়ে অশোক ব্রাহ্মণদের বিদ্রোহী করে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অশোকের নীতি বৌদ্ধ অনুরাগী বা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিল না। তাঁর নীতি যে-কেউ গ্রহণ বা বর্জন করতে পারত। আরো অভিযোগ, তাঁর অহিংসা নীতির বাড়াবাড়ির ফলে সৈন্যবাহিনী হতবীর্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর অহিংসা নীতি এতটা অবাস্তব ছিল না। শিলালিপিতেও সৈন্যবাহিনীকে দুর্বল করার কথা নেই।

প্রকৃত কারণ বোধহয় অন্যত্র খুঁজতে হবে। মনে হয়, মৌর্য-অর্থনীতি নানাদিক থেকে আঘাত পায়। বিরাট সৈন্যবাহিনীর খরচ, সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং নতুন নতুন অঞ্চলে বসতি স্থাপন ইত্যাদি কোষাগারকে অর্থশূন্য করে তুলেছিল। খননকার্যের পর দেখা গেছে, মৌর্য শহরগুলোর ধ্বংসস্তূপে প্ৰথমযুগে যেমন বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির প্রমাণ পাওয়া যায়, পরের যুগের মুদ্রাগুলোর নিকৃষ্টতা দেখে বিপরীত অবস্থার কথাই মনে হয়। মুদ্রাগুলোর মধ্যে রুপোর ব্যবহার ক্রমশ কমে এসেছিল। অর্থাৎ, কোষাগারে অর্থাগমের পরিমাণ আর অর্থ ব্যয়ের পরিমাণের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিল না; এ ছাড়া অন্য অর্থনৈতিক প্রশ্নও আছে। গাঙ্গেয় সমভূমিতে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি চালু থাকলেও গোটা সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ও রাজস্ব আদায়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলো থেকে যা আদায় হতো, তা পুরো সাম্রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় ওই পার্থক্য হয়তো অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে ব্যাহত করেছিল।

সাম্রাজ্যের পক্ষে দুটি জিনিস অপরিহার্য— একটি সুপরিচালিত শাসনব্যবস্থা ও প্রজাদের রাজনৈতিক আনুগত্য। মৌর্যদের শাসনব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে সুপরিচালিত মনে হলেও কয়েকটি প্রাথমিক দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল। সম্রাটকে কেন্দ্র করে যে আমলাতন্ত্র, তাদের আনুগত্য ছিল সম্রাটের প্রতিই। রাজাবদল হলে আনুগত্যেরও পরিবর্ত ঘটত। কখনো বা কর্মচারীও বদল হতো। নিয়োগের কোনো নির্দিষ্ট রীতি ছিল না। স্থানীয় শাসনকর্তারা নিজেদের পছন্দমতো কর্মচারী নিয়োগ করতেন। ফলে একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণির মধ্যেই নিয়োগ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। অর্থাৎ, স্থানীয় দলাদলির প্রভাব এসে পড়ল শাসনব্যবস্থার ওপর। কিন্তু সুচিন্তিত নিয়োগব্যবস্থার মাধ্যমে এই দলাদলি ও বিশেষ সামাজিক শ্রেণির ক্ষমতাবৃদ্ধি রোধ করা যেতে পারত। এই প্রসঙ্গে চীনা পরীক্ষা-পদ্ধতির কথা মনে আসে। মৌর্যরা তেমন কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করলে সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হতো। এ ছাড়া জনমত স্থির রাখার জন্যে কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের অভাব থাকায় এটাও একটা সমস্যা রয়ে গেল! মৌর্যদের গুপ্তচর ব্যবস্থার ফলেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল।

রাজনৈতিক আনুগত্যের মধ্যে একটা বড় কথা হলো, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং রাষ্ট্র হলো রাজা ও তাঁর সরকারের চেয়েও বড় একটা কল্পনা। ভারতে গণরাজ্যগুলোর পতন শুরু হতেই রাষ্ট্রসম্পর্কিত ধারণাও যেন চাপা পড়ে গেল। রাজতন্ত্র নির্ভর করত ধর্মীয় সংস্কারের উপর। কিন্তু ক্রমশ রাজতন্ত্র রাষ্ট্রের ধারণাটিকে অস্পষ্ট করে তুলল এবং আনুগত্য তৈরি হলো সামাজিক রীতির প্ৰতি।

রাজনীতি ও বর্ণপ্রথার পারস্পরিক নির্ভরতার ফলে অন্য যে-কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বর্ণাশ্রমই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। রাজা ও রাজার কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন থেকেই এটা বোঝা যায়। ব্রাহ্মণরা রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনরা রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজার দৈবক্ষমতা নয়, সামাজিক চুক্তির বিষয়েই জোর দিল। এমন-কি ব্রাহ্মণরাও এরপর চুক্তির কথা বলেছে, কারণ তারাও একটি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির প্রয়োজন বোঝে। রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ করা ছাড়াও ব্রাহ্মণরা তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে বলে যে, মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে একটা চুক্তির ফলেই এই ক্ষমতা রাজার হাতে এসেছে। পূর্বে মাৎস্যন্যায়ের নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো সমাজে আইন না থাকলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি অনিবার্য। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্যে দুটো ব্যাপারের প্রয়োজনের কথা বলা হলো— দণ্ড ও ধর্ম। দণ্ডের সাহায্যে রাষ্ট্র আইন জারি করতে পারত। আর, ধর্ম হলো সামাজিক রীতি। ক্রমশ ধর্মসম্পর্কিত ধারণা রাষ্ট্রসম্পর্কিত ধারণার স্থান নিল। এ ছাড়াও, দৈবশক্তিসম্পন্ন রাজাও অন্যায়ের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। সত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা যেত।

রাজনীতি-তত্ত্বের গ্রন্থাদি অনুযায়ী এসময়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী হিসেবে ধরা হয়েছে রাজা ও রাজসরকারকে। কার্যক্ষেত্রে তাঁরাই ছিলেন ক্ষমতার শীর্ষে, যদিও অন্যভাবে বলা যায়, সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিমূর্তভাবে ন্যস্ত ছিল ‘ধর্মে’র ওপর। রাজার কর্তব্য ছিল সমাজব্যবস্থার রক্ষা ও পালন করা। সমাজব্যবস্থা অবশ্য ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়— কিন্তু এই পরিবর্তন আসে প্রায় সকলের অলক্ষ্যে। ফলে লোকের আনুগত্য অপরিবর্তিত থাকে। এই সমাজব্যবস্থা দেবতাদের অনুমোদিত বলে সেটি রক্ষা করা একটি পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হতো। সমাজব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রথমে শুরু হয় অত্যন্ত স্থানীয়ভাবে, প্রধানত বর্ণপ্রথার মধ্য দিয়ে। একদিক দিয়ে সেটাও ব্যাপক ঐক্যের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তারী সরকারের প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়ে গেল ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যেই। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে আরো পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি কখনো এরকম ছিল না। পরবর্তীকালে আগের মতো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কারণ, রাজা ও প্রজার মধ্যে সরকারি কর্মচারী ও ভূস্বামীরা এসে পড়ল এবং রাজা এদের হাতে তাঁর অনেকটা ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন। পতিত জমির নিয়মিত উন্নতির ফলে অকর্ষিত অঞ্চল কমে এলো। বৃহৎ সৈন্যদলের ভরণপোষণ ও রাজ্যজোড়া বিরাট ক্রিয়াকলাপের জন্যে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, রাজস্ব থেকে ততটা অর্থাগমের নিশ্চয়তা ক্রমশ কমে এলো। সাম্রাজ্যলিপ্সা না কমলেও প্রথমদিকে যেরকম উৎসাহ ও প্রয়োজনের তাগিদে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল পরবর্তী যুগে ততটা আর দেখা যায়নি।

***

১. রক এডিক্ট, ত্রয়োদশ। অনুবাদ : আর থাপার : অশোক অ্যান্ড দি ডিক্লাইন অফ দি মৌর্যস। পৃ. ২৫৫

২. নক্শী-ই-রুস্তম ইন্সক্রিপশন। অনুবাদ : আর. গিবসম্যান। ইরান, পৃ ১৫৩

৩. রক এডিক্ট, তৃতীয়। অনুবাদ : আর. থাপার, অশোক অ্যান্ড দি ডিক্লাইন অফ দি মৌৰ্যস। পৃ. ২৫৫

৪. উদ্ধৃতি আছে ডিওডোরাস-এ, দুই, ৪১। অনুবাদ : জে. ডবলিউ ম্যাকক্রিণ্ডল, এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া অ্যাজ ডেসক্রাইবড ইন ক্লাসিক্যাল লিটারেটার। ওয়েস্টমিনস্টার, ১৯০১

৫. রক এডিক্ট, দ্বাদশ। অনুবাদ : আর, থাপার, অশোক অ্যান্ড দি ডিক্লাইন অফ দি মৌৰ্যস। পৃ. ২৫৫

৬. পিলার এডিক্ট, সপ্তম। অনুবাদ : আর. থাপার, অশোক অ্যান্ড দি ডিক্লাইন অফ দি মৌৰ্যস। পৃ. ২৬৫।