৪. সমাজতন্ত্র : পথের শেষ কোথায়?

৪.১ সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক বিবর্তন

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্য নিয়ে একটি চুটকি প্রচলিত আছে। প্রশ্ন করা হয়, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে তফাত কী? উত্তর হলো : পুঁজিবাদে মানুষ মানুষকে শোষণ করে। সমাজতন্ত্রে এর উল্টোটি ঘটে। ‘মানুষ মানুষকে শোষণ করে’ বাক্যকে উল্টালে দাঁড়ায় ‘করে শোষণ মানুষকে মানুষ’। যথা পূর্বং তথা পরং। সারকথা হলো, সমাজতন্ত্র আর পুঁজিবাদের মধ্যে কোনো তফাত নেই, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র কোনোটিই মানুষকে স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে দিতে পারবে না।

দীর্ঘ স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে আজ বাম ও ডান ঘরানার অর্থনীতিবিদদের অনেকেই ওপরের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন। কিন্তু গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে বাংলাদেশের অজেয় মুক্তিসেনারা যখন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অস্ত্র হাতে তুলে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তখন কিন্তু সমাজতন্ত্রের এ মূল্যায়নের সঙ্গে বামের কোনো অর্থনীতিবিদই একমত হতেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চার দশক ছিল সমাজতন্ত্রের অব্যাহত জয়যাত্রার লগ্ন। রাশিয়া, চীন, পূর্ব ইউরোপ, কিউবা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। ভিয়েতনামে পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে মহাকাব্যিক সংঘর্ষে পৃথিবীর শোষিত মানুষের সমর্থন নিয়ে সমাজতন্ত্র জয়লাভ করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের এ বিজয় টিকে থাকতে পারেনি। আশির দশকের শেষ দিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধসে পড়ে। যাঁরা একসময় সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতা নিয়ে তত্ত্বের জাল বুনেছেন, তাঁদের কেউই সমাজতন্ত্রের দ্রবীভবন নিয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য বক্তব্য এখন পর্যন্ত দেননি।

সমাজতন্ত্রের সোনালি যুগের তাত্ত্বিকেরা বিশ্বাস করতেন যে সমাজতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী শুধু এ জন্য নয় যে সমাজতন্ত্র মানুষের জন্য কল্যাণকর; সমাজতন্ত্রের জয় ইতিহাসের অমোঘ বিধান। ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা যায় এবং এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে নতুন শক্তি জয়লাভ করে। পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কার্ল মার্ক্স প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে পুঁজিবাদের তিরোধান এবং সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান অনিবার্য। চারটি অনুমানের ভিত্তিতে কার্ল মার্ক্স এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

কার্ল মার্ক্সের প্রথম অনুমান হলো, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণি সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রাক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহ থাকত শ্রমিকশ্রেণির নিয়ন্ত্রণে, যদিও তাঁরা সব সময় এর মালিক হতেন না। কিন্তু পুঁজিবাদী কারখানায় সব উপকরণ থাকে মালিকের নিয়ন্ত্রণে। এর ফলে শ্রমিকেরা উৎপাদনব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতা বা alienation শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে পুঁজিবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, কার্ল মার্ক্স বিশ্বাস করতেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণি নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে। মার্ক্সের মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি অবশ্য শর্ত হলো শ্রমিকশ্রেণিসমূহের ক্রমবর্ধমান দুর্দশায়নের সূত্র (Law of immiserization of the working classes)। নিরন্তর কারিগরি পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকের চাহিদা ক্রমাগত কমছে। বেকার সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। শ্রমিকদের মজুরির হার কমছে। বিরামহীন প্রতিযোগিতায় মুনাফার হারও কমছে। এ অবস্থায় শ্রমিকদের ওপর শোষণের মাত্রা বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান দুর্দশায়নের ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যে শ্রমিকদের বিদ্রোহ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

তৃতীয়ত, শিল্পবিপ্লবের আগে শ্রমিকশ্রেণি ঘরে বসে উৎপাদন করত। তারা সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত। শিল্পবিপ্লবের পর শ্রমিকেরা পল্লি অঞ্চল থেকে উৎপাটিত হয়ে ছিন্নমূল মানুষ হিসেবে ভিড় জমিয়েছেন শহরের কারখানাগুলোতে। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বহারা শ্রেণির একটি বড় অংশ অতি ক্ষুদ্র অঞ্চলে জমায়েত হয়। এর ফলে সর্বহারাদের রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত করা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

চতুর্থত, শুধু শোষণের মাত্রা বাড়লেই শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয় না। শোষিতদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার জন্য রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন রয়েছে। ইতিহাসের এই পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুদয় ঘটেছে। এই কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষিতের বিদ্রোহ অবশ্যই সফল হবে।

বিংশ শতাব্দীর একপর্যায়ে মনে হয়েছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচ্যুতি দেখা দিলেও ইতিহাসের মূলধারা মার্ক্সের প্রক্ষেপিত পথ ধরেই এগোচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত বিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে প্রহসনে। এই অবস্থাতে মার্ক্সের তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এখানে তিন ধরনের মতবাদ দেখা যাচ্ছে।

একধরনের মতবাদে বিশ্বাস করে প্রাচীনপন্থী কমিউনিস্টরা। তারা মনে করে না যে সমাজতন্ত্র হেরে গেছে। তারা মনে করে, সমাজতন্ত্রের সাময়িক পরাজয় ঘটেছে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতন্ত্র জয়লাভ করবে। কাজেই তারা বিশ্বাস করে যে মার্ক্সের বিশ্লেষণ অভ্রান্ত এবং এর কোনো সংশোধনের প্রয়োজন নেই। যারা এই মতবাদে বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে যুক্তির ভিত্তিতে তর্ক করার কোনো জো নেই।

দ্বিতীয় ঘরানার বামপন্থীরা বিশ্বাস করে যে মার্ক্সের ব্যাখ্যা অভ্রান্ত; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন মার্ক্সের অপব্যাখ্যার ওপরে গড়ে ওঠেছিল। এ ধরনের ব্যাখ্যা দেখা যাবে লর্ড মেঘনাদ দেশাইয়ের Marx’s Revenge গ্রন্থে। এই তত্ত্ব অনুসারে মার্ক্স পুঁজিবাদের অসাধারণ উৎপাদনশীলতায় বিশ্বাস করতেন এবং মার্ক্স মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজিবাদ উৎপাদনশীল থাকবে, তত দিন সমাজতন্ত্রের জয় হবে না। মার্ক্সের মতে, সমাজতন্ত্র তাই আত্মপ্রকাশ করবে সেসব দেশে, যেখানে পুঁজিবাদ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। অথচ বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদ ছিল একটি দুর্বল শক্তি। মার্ক্সের বিশ্লেষণে এ ধরনের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। বিংশ শতাব্দীতে মার্ক্সের ব্যাখ্যার সঙ্গে আরও একটি তত্ত্ব যুক্ত হয়। এই তত্ত্বটি হলো সাম্রাজ্যবাদ। মার্ক্স সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তত্ত্ব প্রণয়ন করেননি; এই তত্ত্বের জন্ম হয়েছে লেনিন, রোজা লুক্সেমবার্গ ও হবসনের মতো বামপন্থী দার্শনিকদের হাতে। সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের বক্তব্য ছিল যে পুঁজিবাদ তার উৎপাদনশীলতার ফলে টিকে নেই; এ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে। যখন উপনিবেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্ত হবে, তখন পুঁজিবাদী বিশ্বেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটে, কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত থাকে। এ ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা বলেন যে সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব ছিল ভুল, মার্ক্স সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের উদ্ভাবন করেননি। সুতরাং বিশ শতকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য মার্ক্সকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

তৃতীয় ঘরানার সমালোচকেরা বলেন, সমাজবিপ্লব সম্পর্কে মার্ক্সের যে বক্তব্য, তাতে কিছু ত্রুটি রয়েছে। মার্ক্সের বক্তব্য ছিল যে শোষক ও শোষিতের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে ইতিহাসের ধারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এ সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সব শোষিত মানুষকে একত্র করে তুলছে। মার্ক্স মনে করতেন, সব শোষিত মানুষই হচ্ছে সমজাতীয় (homogeneous), এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই এদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা মোটেই দুরূহ নয়। এ ধারণা সত্য নয়। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে শুধু সামাজিক একক বন্ধন (mono-sociality) দেখা যায়। একটি হাতি শুধু একটি পালের সদস্য, একটি পাখি শুধু একটি ঝাঁকের অংশ। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের সমাজে রয়েছে বহুবিদ বন্ধন (multisociality)। পল্লি অঞ্চল হতে উৎপাটিত একজন ছিন্নমূল মানুষ শুধু কারখানার শ্রমিক নন, তাঁর ধর্মীয় সত্তা রয়েছে, তাঁর ভাষাগত সত্তা রয়েছে, তাঁর আঞ্চলিক সত্তা রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকেরা নানা ভাষায় কথা বলেন। একই ভাষার শ্রমিকের মধ্যে একধরনের বন্ধন থাকে। আবার শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মের বিভিন্নতা থাকে। একই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় রয়েছে। কাজেই শ্রমিকেরা ভিন্ন ভিন্ন উপাসনালয়ে যান। তাই শ্রমিকদের সামাজিক বন্ধনে পার্থক্য ঘটে। সব শ্রমিক সমজাতীয় নন, তাঁরা বহুজাতীয়। বহুজাতীয় জনগোষ্ঠীর সংগঠন সহজ নয়। এদের মধ্যে তাই দেখা দেয় নানাবিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব। ভাষার ভিন্নতার জন্য বিহারি-বাঙালি শ্রমিকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, ধর্মের ভিন্নতার জন্য হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকেরা একে অপরকে হামলা করেন। এমনকি জেলার ভিন্নতার জন্য, অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিন্নতার (যথা শিয়া/সুন্নি) জন্য হানাহানি দেখা দেয়। তাই শোষিত শ্রেণি সম্মিলিতভাবে শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে নিজেরাই অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। মার্ক্স অনুমান করেছিলেন যে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণির কাছে শোষণই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কাজেই অন্য সব সামাজিক সত্তা সর্বহারাদের শ্রেণিচেতনায় হারিয়ে যাবে। কিন্তু মার্ক্সের এ অনুমান মোটেও সঠিক নয়। দীর্ঘদিনের সমাজতান্ত্রিক নিরীক্ষার পর আজও সার্বিয়ার শ্রমিকশ্রেণি বসনিয়ার শ্রমিকশ্রেণির ওপর আক্রমণ সমর্থন করছে। সোভিয়েত রাশিয়া অথবা চীনে ধর্মীয় বা আঞ্চলিক জাতীয় চেতনা কোনোটাই হারিয়ে যায়নি।

দ্বিতীয়ত, মার্ক্স সমাজে মাত্র দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন : শোষক ও শোষিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব শ্রেণিকেই দুটি শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। মার্ক্সীয় তত্ত্বে তাই অন্তর্বর্তী (Intermediate) শ্রেণির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দক্ষ কারিগর শ্রেণি (Artisan), ক্ষুদ্র নিয়োগকারী (Small employer), পাতি বুর্জোয়া, কারখানাতে তত্ত্বাবধানকারী ব্যবস্থাপক এবং পেশাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মার্ক্স মনে করতেন, শ্রেণিসংগ্রামের মেরুকরণের প্রক্রিয়াতে অন্তর্বর্তী শ্রেণিসমূহ শোষক বা শোষিত শ্রেণির মধ্যে আত্মীভূত হয়ে যাবে, কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে অন্তর্বর্তী শ্রেণি মুছে যায়নি, ইতিহাসের প্রক্রিয়াতে আরও শক্তিশালী হয়েছে। মার্ক্স অনুমান করেছিলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে বেশির ভাগ কর্মসংস্থান হবে প্রক্রিয়াজাত শিল্পে মজুরিভিত্তিক কাজে। প্রকৃতপক্ষে এ অনুমান সঠিক হয়নি। বেশির ভাগ মানুষ প্রক্রিয়াজাত শিল্পে কাজ করে না, কাজ করে সেবা খাতে এবং এদের অনেকেই শ্রমিক নয়। এরা বেশির ভাগ স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত। ১৯৯০ সালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে ৩০ শতাংশ শ্রমিক শিল্পে কাজ করেন, ৬০ শতাংশ শ্রমিক কাজ করেন সেবা খাতে আর ১০ শতাংশ কাজ করেন কৃষি খাতে। সেবা খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫—এই দশকে শিল্পোন্নত দেশসমূহের মোট শ্রমশক্তিতে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যার অনুপাত ৪২ শতাংশ থেকে ৩৬ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।

তৃতীয়ত, মার্ক্স শুধু কারখানার মালিকদের শোষণ নিয়ে আচ্ছন্ন ছিলেন না, তিনি ধনীদের ওপর গরিবদের শোষণ নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু দরিদ্ররাও যে দরিদ্রদের শোষণ করে, সে কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। দরিদ্ররা সবাই সমশ্রেণির নয়, এর ফলে দরিদ্রদের শুধু ধনীরাই শোষণ করে এ কথা সত্য নয়, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল দরিদ্ররাও শোষণ করে। মার্ক্স বিশ্বাস করতেন, সমাজে একটি স্তরে শোষক আর শোষিতেরা জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। কিন্তু তিনি লক্ষ করেননি, সমাজের স্তরে স্তরে শোষক আর শোষিতের সংঘর্ষ চলছে। এক স্তরে যিনি শোষক, পরবর্তী স্তরে তিনিই শোষিত। তাই সমাজে সর্বহারা শ্রেণিচেতনা ঘনীভূত হতে পারে না। বাংলাদেশে শ্রমিকশ্রেণি ভূমি সংস্কারের বিরোধিতা করে। মার্ক্সের ব্যাখ্যা অনুসারে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত শ্রমিকেরা সর্বহারা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এরা বিশেষ সুবিধাভোগী সামাজিক গোষ্ঠী। কৃষি অথবা অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তুলনায় আনুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় অনেক বেশি। এর ফলে অনেক শ্রমিকের পক্ষেই মজুরির টাকা জমিয়ে গ্রামে ভূসম্পত্তি কেনা সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে ড. কামাল সিদ্দিকী ও তাঁর সহকর্মীদের ঢাকা শহরের আনুষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্যাদি স্মরণ করা যেতে পারে।` ঢাকা শহরে আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের শতকরা ৮০ ভাগের গ্রামে ভিটা ও জমি রয়েছে। যাঁদের জমি আছে, তাঁদের গড় জমির পরিমাণ ১.৩ একর। তাঁদের বেশির ভাগই গ্রামে ভাগচাষি। অথবা ভূমিহীন শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করান। ১৯৮৮ সালের বাজারমূল্যে তাঁরা প্রত্যেকে গ্রামের ভূসম্পত্তি থেকে গড়ে বছরে ৪ হাজার টাকা আয় করেন। আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত অধিকাংশ শ্রমিকই হলেন গ্রামাঞ্চলে অনুপস্থিত ভূস্বামী। শহরে তাঁরা মালিকদের বিপক্ষে স্লোগান দিলেও তাঁদের অবস্থান ভাগচাষি ও ভূমিহীন শ্রমিকদের বিপক্ষে। এ ধরনের সমাজব্যবস্থাতে সর্বহারার চেতনা দানা বেঁধে উঠতে পারেনি।

কারণ যা-ই হোক, স্নায়ুযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জয়লাভ করেনি। এর অর্থ এই নয় যে সমাজতন্ত্রের যে স্বপ্ন, তা-ও মুছে গেছে। সমাজতন্ত্রের মূল স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ও সর্বহারা শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। এ স্বপ্নগুলো যত দিন বাস্তবায়িত না হবে, তত দিন এরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে। অর্থনৈতিক চিন্তার ঐতিহাসিক স্কট গর্ডন যথার্থই বলেছেন :

Empires rise and fall; races and nations flourish and then disappear, preachers of new doctrines are crucified or burnt at the stake, heretical books are destroyed, but basic ideas never die. The culture absorbs them. Like an organism digesting the nutriment essential to its existence, and the elements reappear, time and again, in new forms. ‘ সমাজতন্ত্রের মূল ধারণাসমূহ মৌল ধারণা। কমিউনিজমের আতঙ্ক অপসৃত হলেও এসব ধারণা পরিবর্তিত হবে না। কমিউনিজম মরে গেলেও নতুন করে সমাজতন্ত্রকে আবিষ্কার করতে হবে।

ওপরে সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক বিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে সমাজতন্ত্রে মত ও পথ নিয়ে কোনো ঐকমত্য নেই। যদি কোনো রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দল সমাজতন্ত্র বাস্তবায়ন করতে চায়, তবে তাকে নিজের মতো করে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার মূল্যায়ন করা এবং নতুন কী কী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করা। প্রবন্ধটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের বিবর্তন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই পর্যালোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সমাজতন্ত্রের কোনো সংজ্ঞা নেই। দ্বিতীয় অংশে তাই বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশেও দলভেদে সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা ভিন্ন। সৌভাগ্যবশত বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। তবে বিশ্বায়নের যুগে এসব লক্ষ্য অর্জন কতটুকু সম্ভব, সে সম্পর্কে বিতর্কের সুযোগ রয়েছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার মূল্যায়ন করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রকে অর্থবহ করার জন্য আর কী কী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪.২ বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় তৃতীয় অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে, ‘আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।’ ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ১০ম অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বিধান করা হয় :

‘মানুষের ওপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।’ উপরন্তু রাষ্ট্রের নাম করা হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা সরকারের দায়িত্ব। অবশ্য ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সমাজতন্ত্র নিয়ে নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা উদ্ভব হয়। সামরিক শাসকেরা সংবিধানের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করেন এবং এর স্থলে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে নিম্নরূপ বক্তব্য প্রতিস্থাপন করেন। ‘জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।’ এই পরিবর্তনের তাৎপর্য হলো, তৎকালীন সরকার সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে সরে আসে। কিন্তু সংবিধানের প্রস্তাবনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অপরিবর্তিত থাকে। অবশ্য সামরিক শাসকেরা সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্ৰ একেবারে বাদ দেননি। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদের রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয় :

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১৯৭৮ সালে সামরিক শাসক কর্তৃপক্ষ মূলনীতিসমূহ পরিবর্তন করেনি, তবে সংবিধান সংশোধন করে সমাজতন্ত্র শব্দটির একটি ব্যাখ্যা দান করে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের অর্থ করা হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার। তবে সংবিধানের প্রস্তাবনায় শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার থেকে যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সামরিক শাসকদের বক্তব্য ছিল দুটি। প্রথমত, সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের তাৎপর্য হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার, এর পেছনে কোনো তাত্ত্বিক মতবাদ নেই। পরবর্তীকালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশে সংসদের মাধ্যমে বাংলাদেশের মূল সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ অনেক অনুচ্ছেদে পুনরায় বিবৃত হয়েছে। সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য দুই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: প্রথমটি হলো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বাস্তবায়নের লক্ষ্য এবং দ্বিতীয়টি হলো নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য। সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।’ সংবিধানের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রাম অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করবার জন্য গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৯.১ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে সব নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৯.২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।’ এ ছাড়া সংবিধানে কর্ম সম্পর্কে নিম্নরূপ বিধান করা হয়েছে। “কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং ‘প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী’—এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।” সংবিধানের উপরিউক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে।

সংবিধানে শুধু আদর্শগত লক্ষ্যই নির্ধারণ করা হয়নি, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যও সরকারকে সুস্পষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিম্নলিখিত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ‘রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়।’

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার।

(গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য।

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য।

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সংবিধানের ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মূলত সংবিধানে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছে তার পেছনে কোনো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নেই। সংবিধানের কোথাও মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ বা মাওবাদের মতো কোনো তত্ত্ব উল্লেখিত হয়নি। এর কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের আগে একটি সমাজতান্ত্রিক দল ছিল না।

বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেছেন।[৪] বঙ্গবন্ধু যখন খুলনা জেলে ছিলেন, তখন খুলনার সিভিল সার্জন ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন সাহেব। সিভিল সার্জনরা জেলা জেলের এক্স-অফিসিও সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তিনি খুলনা জেল পরিদর্শন করতে এসে শোনেন যে শেখ মুজিব এই জেলে রয়েছেন। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান। এর পরের ঘটনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, ‘আমি যেয়ে দেখি তিনি বসে আছেন। আমাকে বসতে বললেন তাঁর কাছে। আমি বসবার সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কেন জেল খাটছেন।” আমিও উত্তর দিলাম, “ক্ষমতা দখল করার জন্য।” তিনি আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, “ক্ষমতা দখল করে কী করবেন?” বললাম, “যদি পারি দেশের জনগণের জন্য কিছু করবো। ক্ষমতায় না যেয়ে কি তা করা যায়?” তিনি আমাকে বললেন, “বহুদিন জেলের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। অনেক রাজবন্দির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। অনেকের সাথে আলাপ হয়েছে, এভাবে কেউ আমাকে উত্তর দেয় নাই, যেভাবে আপনি উত্তর দিলেন। সকলের ঐ একই কথা, জনগণের উপকারের জন্য জেল খাটছি। দেশের খেদমত করছি, অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না বলে প্রতিবাদ করেছি, তাই জেলে এসেছি। কিন্তু আপনি সোজা কথা বললেন, তাই আপনাকে ধন্যবাদ দিলাম।” বঙ্গবন্ধুর উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে তাঁর রাজনৈতিক প্রণোদনা স্পষ্ট। তিনি প্রথমে ক্ষমতায় যেতে চান। ক্ষমতায় যাওয়ার পর তিনি জনগণের উপকার করতে চান। জনগণের কী উপকার করতে চান, তার তালিকা বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের লোকের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যসমূহে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু মৌলিক চাহিদার বাইরেও সংবিধানে কিছু আদর্শগত লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঘোষণা করা হয়েছে, ‘রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান।’ সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, ‘মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন করিবার জন্য এবং সুষম সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।’ এই সব প্রতিশ্রুতির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে। তবে এর কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো সংবিধানে নেই। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতেও এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। তবে পুঁজিবাদ সম্পর্কে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘আমি নিজে কমিউনিস্ট নই, তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতোদিন দুনিয়ায় থাকবে ততোদিন দুনিয়ার মানুষের ওপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না।’[৫] সমাজতন্ত্র বলতে কী বোঝায়, তার সংজ্ঞা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কিছু লিখেননি। তবে যেসব আদর্শবাদী বক্তব্য (যথা মেহনতি মানুষের শোষণ হইতে মুক্তি) সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে সে সময়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। তবু দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কের ফলে ডান ও বামের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি লক্ষ্য নিয়ে সব ধরনের অর্থনীতিবিদেরাই একমত।

১. মানুষের মৌল চাহিদা পূরণে সরকারের ভূমিকা : পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদেরা মনে করতেন যে মানুষের সব সমস্যার সমাধান হবে বাজারপদ্ধতির মাধ্যমে। দারিদ্র্য দূরীকরণে তাই সরকারের কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে এখন বাম এবং ডান ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা সবাই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে একমত। শুধু অর্থনীতিবিদেরাই নন, রাজনীতিবিদেরাও এ সম্পর্কে একমত। প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে সরকারের ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা স্বীকার করা হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে শুধু দারিদ্র্য নিরসনই যথেষ্ট নয়, দারিদ্র্যের অর্থবহ পরিবর্তন ঘটাতে হলে স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে পরিবর্তন আনতে হবে। এর ফলে জাতিসংঘ কর্তৃক সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millenium development goals) গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে এই লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যথেষ্ট নয় টেকসই উন্নয়নের জন্য, আরও নতুন লক্ষ্যমাত্রার প্রয়োজন রয়েছে। তাই বর্তমানে এসডিজি (Sustainable development goals) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অনেক দাবি মেটাতে পারে।

২. বেকার সমস্যা : সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি বড় কারণ হলো শ্রমিকশ্রেণির ক্রমবর্ধমান দুর্দশায়ন। দুর্দশায়নের একটি বড় কারণ হলো বেকার সমস্যা। কারিগরি পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকদের চাহিদা কমে যাচ্ছে। এর ফলে শ্রমিকেরা চাকরি হারাচ্ছেন এবং নতুন চাকরি সৃষ্টি হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা চলতে থাকলে ক্রমে দেশে বেকারের সমস্যা বাড়তে থাকবে। কাজেই পরিকল্পিত উপায়ে বেকার সমস্যা সমাধান না হলে শোষিত শ্রেণির পক্ষে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিকল্পিত উপায়ে শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদিও সমাজতন্ত্রের উদ্যোগ বাস্তবায়নে জরুরি।

৩. আর্থিক অসাম্য হ্রাস : সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই কিন্তু সমাজে অসাম্য বেড়েই চলেছে। এক ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন যে এ অসাম্য সব সময় বাড়বে না এবং একসময় কমে আসবে। আবার আরেক ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন যে এই অসাম্য বাড়তেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির ওপর ব্যক্তির মুনাফা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি থাকবে। তবে বর্তমানে বেশির ভাগ দেশেই অসাম্যের হার প্রকট এবং এই অসাম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন সম্পর্কে বাম ও ডানের অনেক অর্থনীতিবিদই একমত।

সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা প্রয়োজন কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলই সমাজতন্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নিয়ে আসেনি। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিকল্প ব্যাখ্যা না আসে, ততক্ষণ সমাজতন্ত্রের দাবি বাস্তবায়নের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ, বেকার সমস্যা দূর ও অর্থনৈতিক অসাম্য হ্রাস করাকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি।

৪.৩ বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ

রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব; অথচ এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামী লীগ, যা সমাজতান্ত্রিক দল ছিল না। পার্টির উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডার ছাড়া সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। অথচ ক্ষমতাসীন দলের কোনো সমাজতান্ত্রিক ক্যাডার ছিল না। উপরন্তু আধা সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণ ছিল একটি জটিল উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সমাজব্যবস্থার উত্তরণ হবে পর্যায়ক্রমিক। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত রণকৌশল নির্ধারণ করা হয় :

Reforms to such an end are needed to be worked out in phases. In landownership, cooperatives among small and landless farmers, in large, heavy and basic industries ascendancy of the public sector, in trade, both domestic and international as well as in housing, transport and distribution, state and cooperatives will largely rule leaving small enterprises in private hands. In such a society, where the functions of the state is usually more than in a welfare state, the public sector perforce will be expanded.[৬]

সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন ছাড়াও পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক উদ্যোগের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে পর্যায়ক্রমিক উত্তরণের বদলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নাটকীয় সম্প্রসারণ ঘটে। ১৯৭০ সালে শিল্প খাতে মোট পরিসম্পদের ৩৪ শতাংশের মালিক ছিল সরকার; ১৯৭২ সালে সরকারি মালিকানার হার ৯২ শতাংশে দাঁড়ায়। এর মধ্যে ৩৪ শতাংশ বাংলাদেশ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রের মালিকানায় ছিল; ৪৩ শতাংশ ছিল পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি এবং ১৫ শতাংশের মালিক ছিল বাংলাদেশিরা। পাট, বস্ত্র, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, প্রকৌশল, জাহাজ নির্মাণ, সার, ওষুধ, রসায়ন, তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ, কাগজ, বনজ শিল্পসহ ২৫৪টি কারখানা জাতীয়করণ করা হয়। এসব খাতে ১৫ লাখ টাকার বিনিয়োগ রয়েছে এ ধরনের সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। এ ছাড়া ১ হাজার ১৭৫টি শাখাসহ সব ব্যাংক ও বিমাপ্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশের জাতীয়করণ করা হয়।

গণখাতের এই অভূতপূর্ব সম্প্রসারণের লক্ষ্য ছিল তিনটি। প্রথমত, এই ব্যবস্থার ফলে নতুন ধনিকশ্রেণির অভ্যুদয় ঘটে। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল, এসব খাতের মুনাফা দিয়ে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থের জোগান দেওয়া। এই লক্ষ্য অর্জনে জাতীয়করণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগ সত্ত্বেও বেশির ভাগ শিল্পপ্রতিষ্ঠান অদক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে বিপুল পরিমাণ লোকসানের বোঝা রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেয়। অনেক প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের পরও এবং সরকার থেকে বিপুল পরিমাণ পুঁজি ও ভর্তুকি দেওয়ার পরও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন শিল্পসমূহ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে, কমপক্ষে ৮৮৩ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে বস্তুত এই লোকসানের হিসাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর সব রকম দায়দেনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রকৃত লোকসানের মাত্রা অনেক বেশি। কাজেই জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এর লাভ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের অর্থের সংস্থান করার লক্ষ্য কখনো অর্জিত হয়নি। পক্ষান্তরে এই সব প্রতিষ্ঠান চালু রাখার জন্য রাষ্ট্রকে অন্য খাত থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যয় করতে হয়েছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে জাতীয়করণ করা হয়, সেসব প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু বিপুল পরিমাণ জাতীয় সম্পদের অপচয়ই ঘটায়নি, এই সব খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

জাতীয়করণের তৃতীয় লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা ও ট্রেড ইউনিয়নকে মেহনতি মানুষের স্বার্থে শক্তিশালী সংগঠনরূপে গড়ে তোলা। দুর্নীতি ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যর্থতার ফলে জাতীয়কৃত শিল্পে শ্রমিকদের স্বার্থ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে ট্রেড ইউনিয়নের স্বল্পসংখ্যক নেতা দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবস্থাপকদের সহযোগে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুট করেন। জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানসমূহে ট্রেড ইউনিয়ন মার্ক্সের কল্পিত বিপ্লবের অগ্রদূত হওয়ার পরিবর্তে মনসুর অলসন বর্ণিত ‘বণ্টনমূলক কোয়ালিশন’ (distributional coalition) রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৭] এদের কোয়ালিশন স্বল্পসংখ্যক নেতার জন্য অনুপার্জিত মুনাফার ব্যবস্থা করে। যে সমাজে এ ধরনের কোয়ালিশন প্রাধান্য লাভ করে, সে সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে অনীহা দেখা দেয়; অলসন এর নাম দিয়েছেন ‘institutional sclerosis’. জাতীয়কৃত শিল্পসমূহ বাংলাদেশের অগ্রগতির অগ্রদূত না হয়ে ব্যক্তিস্বার্থভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। ব্যাংক জাতীয়করণ করে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ সৃষ্টি করে এসব প্রতিষ্ঠানকে প্রায় দেউলিয়া করে তোলে। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তাড়াহুড়া করে ক্যাডারবিহীন রাষ্ট্রে জাতীয়করণের যে মহাযজ্ঞ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়, তা শুধু ব্যর্থই হয়নি; তা ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে।

বাংলাদেশে মেহনতি মানুষের শাসন কায়েম না হলেও মানুষের মৌল চাহিদা পূরণে অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কৃষি উৎপাদনে পশ্চাৎপদ থাকার ফলে বাংলাদেশে অনেক দিন ধরে ক্ষুধার সমস্যা ছিল প্রকট। গত চার দশকে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে মোট এক কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হতো। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অনেক কৃষিজমি অকৃষি খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর ফলে মোট কৃষিজমির পরিমাণ কমে গেছে। তবু ২০১৪ সালে ৩.৪ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। অবশ্য এ উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিসংস্কার করা হয়নি। সমবায়ী উৎপাদন ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়নি। বড় বড় যন্ত্রপাতিনির্ভর কোনো যৌথ খামারও প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। শুধু নতুন প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে ক্ষুদ্র কৃষকেরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই এই সাফল্য অর্জন করেছেন। সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশে তিনটি ক্ষেত্রে জরুরি ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে :

(১) জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, (২) বেকার সমস্যা হ্রাস, (৩) সম্পদের অসম বণ্টনের প্রবণতা প্রতিহত করা এবং সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১) জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ

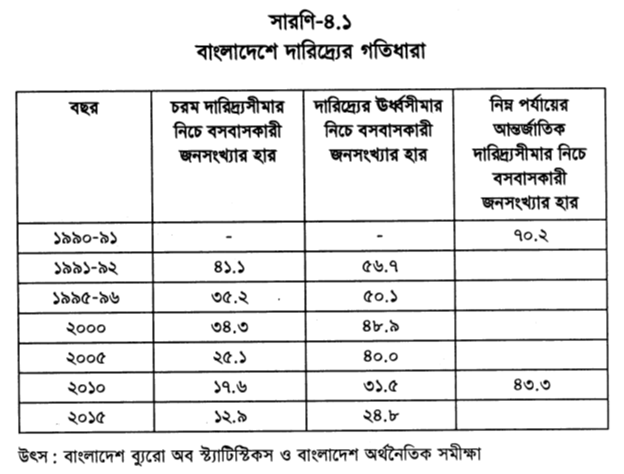

দ্বিতীয় খণ্ডে দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশের সংবিধানে অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের অঙ্গীকার রয়েছে। এই অঙ্গীকার পূরণের জন্য গত চার দশকে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর সামগ্রিক ফলাফল দেখা যাবে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের হারের ওপর। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের হার নির্ধারণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এখানে তিনটি পদ্ধতিতে প্রাক্কলিত হার সারণি- ৪.১-এ পেশ করা হয়েছে।

সারণি-৪.১

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের গতিধারা

যাদের খাদ্য এবং অখাদ্য খাতে মোট ব্যয় ২ হাজার ১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহণের জন্য যে পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন, তার কম বা সমান তাদের চরম দরিদ্র চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সারণি-৪.১ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে এই হার ১৯৯১-৯২ সালে ছিল ৪১.১ শতাংশ। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রক্ষেপণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই হার ২০১৫ সালে ১২.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে দারিদ্র্যের ঊর্ধ্বসীমার প্রাক্কলন হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ৫৬.৭ শতাংশ থেকে ২৪.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। চরম দারিদ্র্যের হার অপেক্ষাকৃত বেশি হ্রাস পেয়েছে। তবে নিম্ন আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার ভিত্তিতে যে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ৭০.২ শতাংশ থেকে ৪৩.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এখানেও দারিদ্র্যের হার হ্রাসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। তবে এই পরিমাপ অনুসারে বাংলাদেশে এখনো দারিদ্র্যের হার বাংলাদেশের জাতীয় দারিদ্র্যের উচ্চহারের চেয়ে বেশি।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে গত চার দশকে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটেছে। তবে যেহেতু শুরুতেই বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ছিল প্রায় ৭০ শতাংশ, তাই দারিদ্র্যের হারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনো দারিদ্র্যের পরিমাণ বেশি। তাই জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য এই হার ভবিষ্যতে আরও অনেক কমাতে হবে। প্রশংসনীয় অর্জন হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই অর্জন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। দারিদ্র্যের হার হ্রাসে বাংলাদেশকে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস করাই যথেষ্ট নয়, এখানে পুষ্টি পরিস্থিতি এখনো মোটেও সন্তোষজনক নয়। এই পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশদূষণের সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশ দূষণের প্রভাব প্রধানত দরিদ্রদেরই বহন করতে হয়। কাজেই শুধু দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা হ্রাস করলেই বাংলাদেশে দরিদ্রদের মৌলিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে না। বাংলাদেশে পরিবেশ খাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে যখন নগর দারিদ্র্যের সংখ্যা প্রকট হচ্ছে।

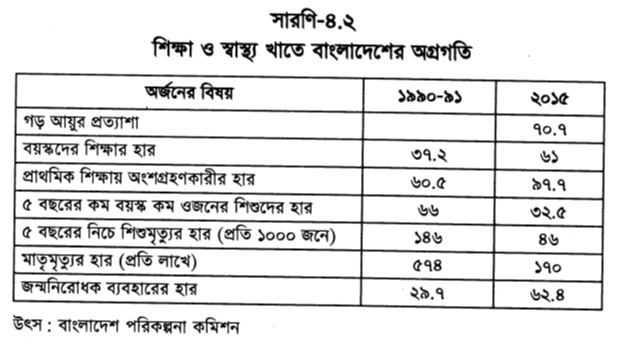

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। এ সম্পর্কে কিছু তথ্য সারণি-৪.২-এ দেখা যাবে।

সারণি-৪.২

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি

গত চার দশকে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অবশ্যই পরিমাণগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। তবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে পরিমাণগত উন্নতিই যথেষ্ট নয়, এখানে মানের উন্নতির প্রশ্নও রয়েছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বিশ্বের তুলনায় মানের ক্রমাবনতি ঘটছে। এর ফলে মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য এই খাত দুটির মানোন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

২) বেকার সমস্যা হ্ৰাস

বাংলাদেশের সংবিধানে কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যারা বেকার, তাদের পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভোগ করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের সংবিধানের ২০(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তৃত্ব এবং সম্মানের বিষয় এবং ‘প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতা অনুসারে ও প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী’–এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।” বেকার সমস্যা হ্রাস করা তাই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।

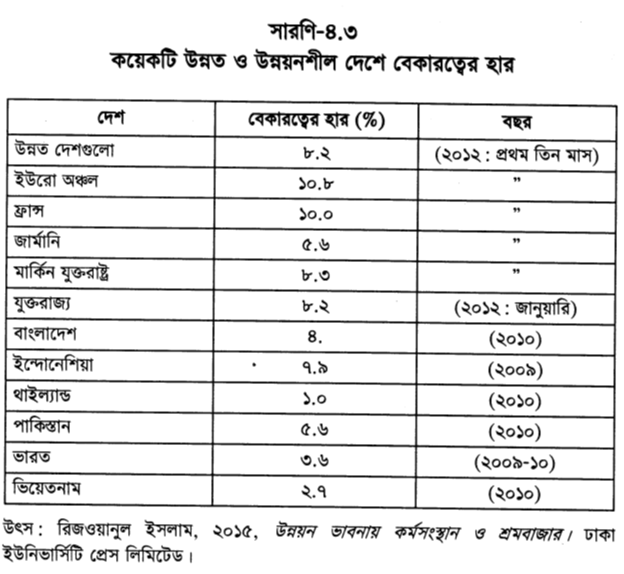

বাংলাদেশে বেকারত্বের হার নির্ধারণে একটি বড় সমস্যা রয়েছে। পাশ্চাত্যের শ্রমবাজার বাংলাদেশের শ্রমবাজারের চেয়ে ভিন্ন। কাজেই পাশ্চাত্যে যে ভিত্তিতে বেকারের হার নির্ধারণ করা হয়, সেই ভিত্তি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অচল। বাংলাদেশে যাঁরা সপ্তাহে এক ঘণ্টার জন্যও কাজ করেননি অথচ সক্রিয়ভাবে কাজ খুঁজছিলেন, শুধু তাঁদেরই বেকার বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে পাশ্চাত্য জগতের মতো বেকারদের জন্য কোনো ভাতা নেই এবং সামাজিক নিরাপত্তাজালের বেষ্টনীও সীমিত। তাই অনেককেই বেঁচে থাকার জন্য অনানুষ্ঠানিক খাতে কিছু করতে হয়। এ ধরনের কাজকে কোনোক্রমেই কর্মসংস্থান বলে গণ্য করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশে যেসব ছাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে চাকরি খোঁজ করে, তাদের বেশির ভাগই গৃহশিক্ষক হিসেবে খণ্ডকালীন কাজ করে থাকে। খণ্ডকালীন কাজের এই আয় তার নিজের বেঁচে থাকার জন্যই যথেষ্ট নয়। এ ধরনের ব্যক্তিরা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অথচ সরকারের হিসাবে এরা চাকরি করছে। এ ধরনের ব্যক্তিরা কাজ করছে, এই হিসাব মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। এর ফলে বাংলাদেশের বেকারত্ব সম্পর্কে যেসব তথ্য রয়েছে, তা প্রায় অর্থহীন। (সারণি- ৪.৩ দেখুন)

সারণি-৪.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে মাত্র ৪ শতাংশ লোক বেকার। অথচ শিল্পোন্নত দেশ বা OECD দেশগুলোতে বেকারত্বের হার ৮.২ শতাংশ। একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ছিল ৮.৩ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্যে ছিল ৮.২ শতাংশ। বাংলাদেশে উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বেকারত্বের হার কম, এ ধরনের বক্তব্য মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে বেকার নয়, এ ধরনের জনসংখ্যার মধ্যে দরিদ্রের হার অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে কর্মরত ব্যক্তিদের ৭0.8

সারণি-৪.৩

কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্বের হার

শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। ২০১০ সালে এই হার ৪১.৭ শতাংশে নেমে আসে।[৮] যে ব্যক্তি কাজ করেও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে, তাকে কর্মরত বলে গণ্য করা যায় না।

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের বেকারের হারের সংজ্ঞা গ্রহণ না করে নিম্নলিখিত দুটি সংজ্ঞা বিবেচনা করা যেতে পারে :

১. যারা সপ্তাহে কমপক্ষে এক ঘণ্টা কাজ করে এবং যাদের আয় আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে, তাদের কর্মরত গণ্য করা যেতে পারে। এই হিসাবের ভিত্তিতে বাংলাদেশে যে ৯৬ শতাংশ ব্যক্তি কাজ করে, তাদের ৪১.৭ শতাংশের আয় দারিদ্র্যসীমার নিচে। অর্থাৎ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস যে ৯৬ শতাংশ ব্যক্তিকে কর্মরত গণ্য করছে, তার মধ্যে আয়ের দিক থেকে ৩৯ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এই ৩৯ শতাংশকে বেকার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের ৪ শতাংশ বেকারত্বের হার। এই ভিত্তিতে হিসাব করলে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার প্রায় ৪৩ শতাংশ। কোনোমতেই ৪ শতাংশ নয়।

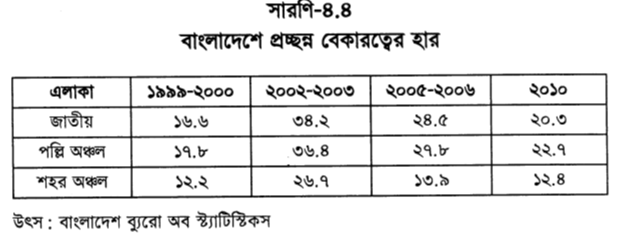

২. ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস বাংলাদেশে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হার সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছে। বাংলাদেশের শ্রমশক্তির জরিপে দৃশ্যমান প্ৰচ্ছন্ন বেকারত্বের পরিমাপ করা হয়। এই জরিপে যারা সপ্তাহে গড়ে ৩৫ ঘণ্টার কম কাজ করে, তাদের দৃশ্যমান প্রচ্ছন্ন বেকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য যারা ৩৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করে, তাদের অনেকের আয় ও আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে হতে পারে। প্রচ্ছন্ন বেকারত্বে মজুরির হার সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয় না। ‘কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে কি না, শুধু সেটিই দেখা হয়। বাংলাদেশে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হার সারণি-৪.৪-এ দেখা যাবে।

সারণি-৪.৪

বাংলাদেশে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হার

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষ করে ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে ২০০২-০৩ সালে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হার কেন এত দ্রুত বেড়েছে, তার কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। যদি আমরা বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের হার মেনে নিই, তাহলেও বাংলাদেশে ২০১০ সালে ২০.৩ শতাংশ লোক প্রচ্ছন্ন বেকার ছিল। এর সঙ্গে ৪ শতাংশ বেকার যোগ করলে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার দাঁড়ায় ২৪.৩ শতাংশ।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে প্রকৃত বেকারত্বের হার কমপক্ষে ২৪.৩ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ বেকারের হার ৪৩ শতাংশ। ১৯৩০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ছিল ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। এই পরিস্থিতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Great depression বা মহামন্দার যুগ বলা হয়ে থাকে। সরকারি হিসাবের ভিত্তিতেই বাংলাদেশে এখনো শ্রমবাজারে মহামন্দা বিরাজ করছে। তবে এখানে উল্লেখ করতে হয় যে এই পরিস্থিতি আরও অনেক ভয়াবহ ছিল। দুটি কারণে বাংলাদেশের বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। প্রথমত, প্রায় ৯০ লাখ থেকে ১ কোটি বাঙালি দেশের বাইরে কর্মরত। সুতরাং এই জনসংখ্যার জন্য দেশে কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয়নি। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে অনেক নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে। তবু এখনো বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে।

৩) অর্থনীতিতে অসাম্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি

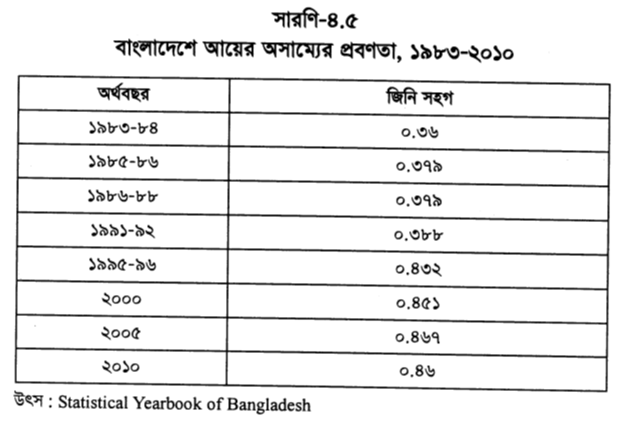

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অসাম্যের হার বাড়ছে। এ সম্পর্কে তথ্য সারণি-৪.৫-এ দেখা যাবে।

সারণি-৪.৫

বাংলাদেশে আয়ের অসাম্যের প্রবণতা, ১৯৮৩-২০১০

অর্থনৈতিক অসাম্য পরিমাপ করা হয় জিনি সহগ বা Gini coefficient-এর ভিত্তিতে। জিনি সহগ সূচকটির নামকরণ ইতালিয়ান পরিসংখ্যানবিদ কোরাদো জিনির (১৮৮৪-১৯৬৫) সম্মানে করা হয়েছে। এ সূচকের বিশেষত্ব হলো যে এই সূচক সর্বনিম্ন শূন্য হতে পারে এবং সর্বাধিক ১ হতে পারে। জিনিসূচক তখনই শূন্য হবে, যখন সমাজে সব মানুষ আয়ের দিক থেকে সমান হবে এবং মানুষে মানুষে কোনো বৈষম্য থাকবে না। জিনি সূচক যখন ১ হবে, তখন সমাজে চরম বৈষম্য বিরাজ করবে। এমন সমাজে সব আয় বা সম্পদ একজন ব্যক্তি দখল করে এবং সমাজের অন্য সবার আয় হবে শূন্য। জিনি সূচক তাই সব সময় একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা হয়। এই ভগ্নাংশ যখন কমবে, তখন ধরে নেওয়া হবে যে অসাম্য কমেছে। যখন জিনি সূচক বাড়বে, তখন বুঝতে হবে যে সমাজে অসাম্য বাড়ছে। সারণি-৪.৫ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে জিনি সূচক ০.৩৬ থেকে বেড়ে ০.৪৬৭-এ উন্নীত হয়েছে। ২০১০ সালের প্রাক্কলন থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই হার আর বাড়ছে না, বরং ০.৪৬-এ স্থির রয়েছে। ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮৩-৮৪ সালে সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ লোক মোট জাতীয় আয়ের ১.২ শতাংশ ভোগ করত। এই হার ২০১০ সালে ০.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে দেশের সচ্ছলতম ৫ শতাংশ ব্যক্তির আয় ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ১৮.৩ শতাংশ। এই হার ২০১০ সালে ২৪.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর ফলে নিম্নতম ৫ শতাংশ এবং ঊর্ধ্বতম ৫ শতাংশ আয়ের ব্যবধান অনেক বেড়ে গেছে।

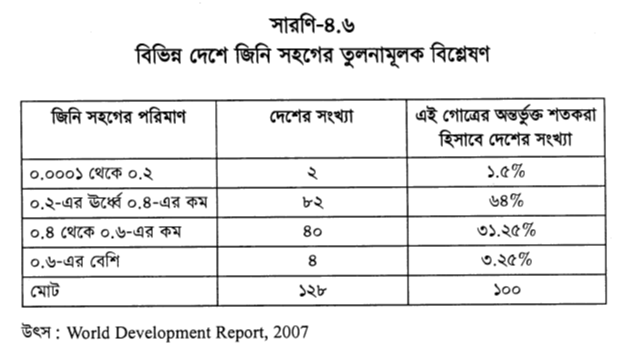

জিনি সূচকের প্রাক্কলন থেকে এ কথা স্পষ্ট যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অসাম্য বেড়েছে। এই বৃদ্ধির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আরও কিছু তথ্য উল্লেখ করতে হবে। পৃথিবীতে কোনো দেশেই জিনি সূচক শূন্য বা এক হয় না। পরিপূর্ণ সাম্য বা অসাম্য কোথাও নেই। ২০০৬ সালে বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন থেকে জিনি সহগ সম্পর্কে নিম্নরূপ চিত্র পাওয়া যায়।

সারণি-৪.৬

বিভিন্ন দেশে জিনি সহগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সারণি ৪.৮ থেকে দেখা যায় যে পৃথিবীর প্রায় ৯৫ ভাগ দেশে জিনি সহগ ০.২ থেকে ০.৬-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। মাত্র ১.৫% দেশে জিনি সহগ ০.২-এর কম ও ৩.২% দেশে এই সংখ্যা ০.৬-এর বেশি। মূলত জিনি সহগের ভিত্তিতে দেশসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেসব দেশে জিনি সহগ ০.২ থেকে ০.৪-এর মধ্যে সীমিত, সেসব দেশকে নিম্ন পর্যায়ের অসাম্যের দেশ গণ্য করা যেতে পারে। আর যেসব দেশে জিনি সহগ ০.৪ থেকে ০.৬-এর মধ্যে রয়েছে, সেসব দেশ হলো মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের অসাম্যের দেশ। সারণি-৪.৬ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯১-৯২ সময়কাল পর্যন্ত বাংলাদেশে অসাম্য নিম্ন পর্যায়ে ছিল।

১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশ একটি মধ্য পর্যায়ের অসাম্যের দেশে পরিণত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৯৫-৯৬-এর পর এ সহগের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে জিনি সহগের পরিমাণ ছিল ০.৪৬৭। এই অঙ্ক ০.৫ অতিক্রম করলে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় একটি উচ্চ অসাম্যের দেশে পরিণত হবে। কাজেই বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অসাম্য দ্রুত বাড়ছে।

৪.৪ উপসংহার

বাংলাদেশে শাসনতন্ত্রে সমাজতন্ত্রকে একটি জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে সমাজতন্ত্র অর্জিত হবে, তার কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো শাসনতন্ত্রে নেই। সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করতে হবে। সুতরাং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যসমূহ এমন হতে হবে, যা দেশের সব মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রের তিনটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রথমটি হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, দ্বিতীয়টি হলো দেশের সব মানুষের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ এবং তৃতীয়টি হলো মানুষে মানুষে অসাম্য বৃদ্ধি হ্রাস করা। প্রথম দুটি কাজে রাষ্ট্র কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে কিন্তু তৃতীয় লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য লক্ষ করা যায়নি। পূর্ব খণ্ডের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে মৌলিক চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সাফল্য অর্জন করেছে। ক্ষুধিতের হার কমেছে, দরিদ্রের হার কমেছে, শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটেছে ও স্বাস্থ্যসেবারও সম্প্রসারণ ঘটেছে। মনে রাখতে হবে যে এই সাফল্য বাংলাদেশের অতীতের তুলনায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য। কিন্তু যদি আন্তর্জাতিক মানের ভিত্তিতে বাংলাদেশে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে রয়েছে। এ কথা সত্য যে আন্তর্জাতিক মানে দারিদ্র্যের হার বাংলাদেশে প্রায় ৭০.২ শতাংশ থেকে ৪৩.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এ অর্জন প্রশংসনীয়, কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার বিশ্বের তুলনায় অনেক বেশি। বাংলাদেশে এখনো পৃথিবীর একটি দারিদ্র্যের বড় গহ্বর রয়েছে। বাংলাদেশে তাই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার কমিয়ে আনার জন্য আরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতিও সজাগ থাকতে হবে :

(১) বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেলেও পুষ্টি পরিস্থিতি এখনো অত্যন্ত অসন্তোষজনক। সুষম পুষ্টিযুক্ত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস বাংলাদেশে দ্রুত বাড়াতে হবে। উপরন্তু বাংলাদেশে জলের আধিক্য সত্ত্বেও সুপেয় পানীয়ের অভাব রয়েছে। এই অভাব দূর করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

(২) বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের সমস্যা নাটকীয়ভাবে বাড়ছে। পরিবেশদূষণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষেরা। কাজেই পরিবেশদূষণ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশকে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে।

(৩) পরিমাণগত দিক থেকে বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে প্রশংসনীয় অর্জন ঘটেছে। কিন্তু এই অর্জন যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মান অত্যন্ত নিচু। এই মানোন্নয়নের জন্য অনেক সময় ও সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক খাতে অনেক নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক খাতেও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেড়েছে। উপরন্তু প্রবাসে কর্মসংস্থানের ফলে এখানে বেকার সমস্যা হ্রাস পেয়েছে। তবু বাংলাদেশে বেকার সমস্যা এখনো অত্যন্ত প্রকট। বাংলাদেশকে বেকার সমস্যার দিক থেকে মহামন্দা বা Great Depression-এর পর্যায়ের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বেকার সমস্যার ফলে বাংলাদেশের নবীন জনগোষ্ঠী সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তাতে বড় ধরনের সামাজিক অসন্তোষের আশঙ্কা রয়েছে। এর জন্য বাংলাদেশে দ্রুত টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। এ কাজ জটিল এবং এ কাজ অনেক দিন ধরে করে যেতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের বড় সমস্যা হলো অসাম্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি হ্রাস করা। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। অসাম্যের ব্যাপকতা বাড়লে সামাজিক অসন্তোষ দেখা দেয়। অন্যদিকে এটা কমাতে গেলে অর্থনীতির ওপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। অবশ্য অসাম্য বাড়লে তার কী প্রভাব অর্থনীতির ওপর পড়বে, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদেরা একমত নন। এই অসাম্যের ফলাফল নিয়ে তিন ধরনের মতবাদ দেখা যাচ্ছে।

প্রথম ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা সান্ত্বনা দিয়ে বলে থাকেন যে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাড়লে অসাম্য বাড়তে থাকে। দেশ যখন অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে, তখন অসাম্যের ফলে সৃষ্ট সমস্যা হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর উত্তরণের পর অসাম্য কমতে থাকবে। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েল কুজনেৎস। কুজনেৎসের বক্তব্য হলো, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে অসাম্য বেড়ে যাওয়াতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। কুজনেৎসের এই সূত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের উল্টা ইউ (U) রেখা (Inverse U Curve) নামে পরিচিত। ইংরেজি অক্ষর ইউকে ওল্টালে যে রেখাচিত্র দেখা যাবে, তার তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে বাম দিক থেকে ডান দিকে রেখাটি দ্রুত ওপরের দিকে উঠে যাবে। এর তাৎপর্য হলো, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে অসাম্য দ্রুত বেড়ে যাবে। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে একটি সোজা অংশ, যেখানে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও অসাম্য স্থির থাকে। অর্থাৎ উন্নয়নের উচ্চস্তর পর্যায় অর্জিত হলে অসাম্য বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয় অংশে রেখাটি বাম দিক থেকে ডান দিকে নেমে আসে। এর তাৎপর্য হলো, উচ্চস্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অসাম্য হ্রাস পেতে থাকে। দীর্ঘদিন কুজনেৎসের এই বক্তব্যকে অভ্রান্ত গণ্য করা হতো। কিন্তু সম্প্রতি এই সূত্রের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে।

কুজনেৎসের বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জার্মানির মতো কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু পরবর্তীকালে যেসব দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করেছে, তাদের অসাম্য বাড়েনি, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে, যথা দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে অর্থনৈতিক অসাম্য লক্ষণীয়ভাবে না বাড়িয়েও দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। এমনকি চীনে, যেখানে বছরে ৯ থেকে ১০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, ১৯৮৮ সালে গ্রামাঞ্চলে জিনি সহগ ছিল ০.৩৪, ২০০২ সালে এই সহগ বেড়ে মাত্র ০.৩৮-এ দাঁড়িয়েছে। অবশ্য শহরাঞ্চলে অসাম্য কিছুটা বেড়েছে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতাও এ ক্ষেত্রে আশাপ্রদ। কাজেই কুজনেৎসের উল্টো ইউ রেখা কতটুকু অবশ্যম্ভাবী, সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

সম্প্রতি ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনীতির অসাম্য সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।` পিকেটি কুজনেৎসের বক্তব্যের সঙ্গে মোটেও একমত নন। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এক দিকে মানুষের জ্ঞান এবং নৈপুণ্য বৃদ্ধির ফলে আয়ের বৈষম্য কমছে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত পুঁজির ওপর ফিরতি হার জাতীয় প্রবৃদ্ধি হারের চেয়ে বেশি। এর ফলে পুঁজির মালিকদের হাতে অধিকতর সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে প্রবৃদ্ধির হার সাময়িকভাবে উন্নত হলেও দীর্ঘ মেয়াদে উঁচু হারে প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই পুঁজির ওপর ফিরতির হার যে দেশে প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হবে, সেখানে সরকার পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সম্পদ ক্রমাগত পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে পুঞ্জীভূত হবে। পিকেটির মতে, এ ব্যবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো পুঁজির ফিরতির ওপর করের হার বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, প্রকৃত আর্থিক অসাম্যের চেয়ে সুযোগের অসমতার অপসারণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্য সম্ভব নয়। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা গড়পড়তা লোকের চেয়ে বেশি আয় করবেন, এটাই স্বাভাবিক, এটা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু সুযোগের সমতার অভাবে যদি কেউ প্রতিযোগিতা না করতে পারার জন্য দারিদ্র্যের গহ্বরে আটকে থাকে, তাহলে অশান্তি অনেক বেড়ে যায়। বিশেষত বিশ্বায়িত ব্যবস্থায় জ্ঞানভিত্তিক সমাজে সাধারণ মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েও অতি অল্প সময়ে শুধু জ্ঞানের ভিত্তিতে বড়লোক হওয়া সম্ভব। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বিল গেটস চার দশকের কম সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে স্থান লাভ করেছেন।

বিশ্বব্যাংক তাই ২০০৬ সালে বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক সাম্যের পরিবর্তে সুযোগের সমতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। শুধু অর্থনৈতিক সাম্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, ক্ষমতার অসাম্য সমাজকে আরও অনেক বেশি পঙ্গু করে। ক্ষমতার অসাম্য থেকে যে কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী লাভবান হয়, তারা এই অসাম্যকে চিরস্থায়ী করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলে। এভাবেই ভারতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য বর্ণব্যবস্থা, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ও অনেক কৃষিপ্ৰধান দেশে সামন্তবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্যের ফাঁদ সৃষ্টি করা হয়। যেসব দুর্বল জনগোষ্ঠী এসব ফাঁদে আটকা পড়ে, তারা এই ফাঁদ থেকে আর বের হতে পারে না।

দারিদ্র্যের ফাঁদ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা। ন্যায়নীতির স্বার্থে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা বিধানের প্রয়োজন রয়েছে : (১) শিক্ষা, (২) স্বাস্থ্য, (৩) সামাজিক বৈষম্য (যথা কর্মে বৈষম্য) দূরীকরণ, (৪) লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস, (৫) বিচারব্যবস্থায় দুর্বল জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, (৬) সবার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ব্যবহারের সুযোগ, (৭) আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা। বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবে সামাজিক বৈষম্য সীমাবদ্ধ। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও ঋণপ্রাপ্তির বৈষম্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রিয়াকাণ্ডে ও সরকারের উদ্যোগে কমে এসেছে। স্বাস্থ্য ও বিচার ক্ষেত্রে বৈষম্য আছে। তবে এ দুটি ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র সবার জন্যই সেবার মান অত্যন্ত অসন্তোষজনক।

তৃতীয় ঘরানার অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য হলো, অর্থনৈতিক অসাম্য বিশ্বায়নের ফলে বাড়ছে। বর্তমানে এই পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ স্টিগলিজ এই অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন ‘১ শতাংশের দ্বারা ১ শতাংশের জন্য পরিচালিত ১ শতাংশ লোকের অর্থনীতি।’ (of the 1% by the 1% for the 1%)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান অসাম্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

The simple story of America is this: the rich are getting richer, the richest of the rich are getting still richer, the poor are becoming poorer and more numerous, and the middle class is being hollowed out. ১০ স্টিগলিজের মতে, অর্থনৈতিক অসাম্য তিনটি কারণে অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনক। প্রথমত, অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে দরিদ্রদের জন্য সুযোগ হ্রাস পায়। এর ফলে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী যথাযথভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়ত, যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে ওঠে, সেখানে একচেটিয়া ব্যবসা ও ধনীদের জন্য সুবিধাজনক কর হার ইত্যাদি বেড়ে ওঠে এর ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা হ্রাস পায়। তৃতীয়ত, যে সমাজে অসাম্য বেশি, সে সমাজে collective action বা সবার উদ্যোগে গৃহীত ব্যবস্থা হ্রাস পায়। এর ফলে অবকাঠামোতে বিনিয়োগ নেমে আসে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, যারা সমাজে ধনী, তারা রাজনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রসঙ্গে স্টিগলিজ লিখেছেন :

The personal and the political are today in perfect alignment. Virtually all U.S. senators, and most of the representatives in the House, are members of the top 1 percent when they arrive, are kept in office by money from the top 1 percent, and know that if they serve the top 1 percent well they will be rewarded by the top 1 percent when they leave office. By and large, the key executive-branch policymakers on trade and economic policy also come from the top 1 percent. When pharmaceutical companies receive a trillion-dollar gift-through legislation prohibiting the government, the largest buyer of drugs, from bargaining over-price it should not come as cause for wonder. It should not make jaws drop that a tax bill cannot emerge from Congress unless big tax cuts are put in place for the wealthy. Given the power of the top 1 percent, this is the way you would expect the system to work.[১১]

অর্থনৈতিক অসাম্যের প্রভাব সম্বন্ধে তাত্ত্বিক গবেষণাতেও উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে। তাত্ত্বিকদের মতে, অর্থনৈতিক অসাম্যের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের চেয়ে এর স্বল্পমেয়াদি সামাজিক প্রভাব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ হার্সম্যান (Hirschman) ও রথচাইল্ড (Rothschild) একটি কল্পিত কাহিনির মাধ্যমে একটি সুন্দর তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। এ তত্ত্বটি সুড়ঙ্গ তত্ত্ব বা tunnel theory নামে পরিচিত।[১২] গল্পটি হলো : একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে শুধু এক দিকে গাড়ি যায়। সুড়ঙ্গের মধ্যে দুটি লেন আছে। হঠাৎ দুটি লেনের মধ্যেই যানজট হয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমে বাম ও ডানের দুই লেনেরই চালকেরা একই ধরনের হতাশায় ভুগতে থাকেন। তারপর দেখা যায়, ডানের লেনটি খুলে দেওয়া হয়েছে অথচ বামের লেনটি বন্ধই রয়ে গেছে। বামের লেনের চালকেরা প্রথমে আশা করতে থাকেন যে তাঁদের লেনটিও কিছুক্ষণের মধ্যে খুলে দেওয়া হবে। অনেকক্ষণ ধরে দেখা গেল, শুধু ডানের লেনের গাড়ি চলছে এবং বামের গাড়ি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। একপর্যায়ে বামের লেনের চালকেরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা ডানের লেনে ঢুকতে চেষ্টা করেন। এর ফলে দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলে দুটি লেনই বন্ধ হয়ে যায়। উন্নয়নের সুফল থেকে যাঁরা বঞ্চিত হন, তাঁরা প্রথমে বাম লেনের চালকদের মতো ভাবতে থাকেন যে তাঁরাও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল পাবেন। কিন্তু এ ধরনের ধৈর্য বেশি দিন থাকে না। তাই একপর্যায়ে বঞ্চিতরা যখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, তখন অর্থনীতিতে সুড়ঙ্গের মতো বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে প্রবৃদ্ধির চাকা থেমে যায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, মৌলিক চাহিদা পূরণ, বেকারত্ব হ্রাস ও আর্থিক অসাম্য হ্রাস—সমাজতন্ত্রের এই তিনটি লক্ষ্য পূরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। এই লক্ষ্যসমূহ স্থির ও সুনির্দিষ্ট নয়। আর্থসামাজিক পরিবেশের বিবর্তনের ফলে এসব লক্ষ্যমাত্রা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একটি বড় সত্য হলো এর শেষ কোথায়, তা জানা নেই। কবির ভাষায় : ‘পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে’। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের তিনটি লক্ষ্যপূরণে অগ্রগতি হয়েছে, তবে এ অগ্রগতি যথেষ্ট নয়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ জরুরি :

১. মৌলিক চাহিদা পূরণে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তুলনীয় সাফল্য অর্জন করতে হবে এবং স্বল্প মেয়াদে অপুষ্টির হার দ্রুত কমাতে হবে। পরিবেশদূষণ ও নগর দারিদ্র্যের হার দ্রুত হ্রাস করতে হবে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করতে হবে।

২. বেকার সমস্যার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে হবে এবং এ সমস্যা হ্রাসে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. আর্থিক অসাম্য হ্রাসের জন্য সরকারের সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

পাদটীকা

১. Meghnad Desai. 2002. Marx’s Revenge. London: New York: Verso

২. Kamal Siddiqui et al. 1990. Social Formation in Dhaka City. Dhaka: University Press Ltd.

৩. Scott Gordon. 1993. The History and Philosophy of Social Science. London: Routledge.

৪. শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২। অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

৫. শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২, প্রাগুক্ত, ২৩৪

৬. Bangladesh Planning Commission. 1974. First Five Year Plan. Dhaka.

৭. Mancur Olsorn. 1982. The Rise and Decline of Nations. New Haven. Yale University Press.

৮. Bangladesh Planning Commission. 2015. Millenium Development Goals: Bangladesh Progress Report. Dhaka 119.

৯. Thomas Piketty. 2014 Capital in the 21st Century. Translated by Arthur Goldhammer. London: the Beknep Press of Harvard University

১০. Joseph E. Stigligz. 2013. The Price of Inequality. New York, London: W. Norton and Company, 9

১১. Joseph E. Stigligz. 2011. ‘of the 1 % by the 1% for the 1%. Vanity fair. 2011. http//www.vanityfair.com/news/2011/05/top one %, 20115.

১২. A. G. Hirshman and M. Rothschild. 1973. ‘The changing tolerance for income inequity in the course of economic development: With Mathematical Appendix’ in Quarterly Journal of Ecomomics 87, 45 to 566