৩. ধর্মনিরপেক্ষতা : কাঁচি হাতে মহাপুরুষ কি পারবেন?

৩.১ প্রস্তাবনা

সৈয়দ মুজতবা আলীর বয়স যখন ২৭, তখন ‘নেড়ে’ শীর্ষক তাঁর লেখা গল্প একটি অপরিচিত সাময়িকীতে ছাপা হয়। এরপর রচনাটি প্রায় হারিয়ে যায়। ২০০৪ সালে সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর ৭ম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে গল্পটি আবার প্রকাশিত হয়।[১] ডক্টর আলী ৩২ বছর বয়সে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম ছিল ‘The Origin of the Khojahs and Their Religious Life Today’।[২] এই অভিসন্দর্ভে ইসমাইলিদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি অনেক মৌলিক অবদান রেখেছেন। তবু আজ বিশ্লেষণ করলে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে চার পৃষ্ঠার গল্পটি তাঁর প্রায় ১১২ পৃষ্ঠার অভিসন্দর্ভের চেয়ে অনেক বেশি প্রাণবন্ত মনে হয়।

সংক্ষেপে গল্পটি নিম্নরূপ : আবদুল রসুল (যার বাংলা অর্থ হলো প্রেরিত পুরুষের ভৃত্য) নামে এক যুবক পূর্ব বাংলার ভাটি অঞ্চল থেকে কলকাতা ফিরে যাওয়ার জন্য চাঁদপুরে স্টিমারে চাপে। অনেক কষ্টে সে ট্রেন থেকে সরাসরি দৌড়ে স্টিমারে এসে কোনোমতে দোতলার সিঁড়ির কাছে একটি আসন পেতে বসে। এ সময়ে দেখতে পেল যে একটি প্রৌঢ় হিন্দু দম্পতি ওপরে উঠে আসছেন। স্টিমারে দোতলায় ওঠার পর তাঁদের খেয়াল হলো যে তাঁদের কুলি ও মূল্যবান গয়নার বাক্সসহ তাঁদের মাল আসেনি। রসুল সাহেব পরিবারটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তিনি জাহাজ থেকে নেমে হারানো মাল উদ্ধার করে নিজের কাঁধে বয়ে জাহাজে তুলে আনলেন। তাঁর দখল করা স্থান তাঁদের ছেড়ে দিলেন। এদিকে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতামত ব্যক্ত করে চলেছেন। একপর্যায়ে তিনি ঘোষণা করলেন, ‘কিন্তু আমি ছোঁয়াছুঁয়ি মানি নে। ওতে তো আর কোনো খরচ নেই। কেনই বা মানব? কেন মুচি মুসলমান কি মানুষ নয়? ওদের সঙ্গে বসে কেন খাব না? খুব খাব—আলবৎ খাব।’ এর মধ্যে দম্পতিটি জলখাবার বের করলেন। আবদুল রসুল সেখান থেকে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ভদ্রলোক তাকে ছাড়লেন না। ‘খান’ বলে টপ করে একটি রসগোল্লা জোর করে তাকে খাইয়ে দিলেন। ঘণ্টা খানেক পর ভদ্রলোকের গন্তব্যস্থল চলে আসে। এর পরের ঘটনাটি আলী সাহেবের ভাষাতেই বর্ণনা করছি :

“বাবুটি পারে নাবতে যাবেন এমন সময় ফিরে বললেন,… চিঠিপত্র লিখবেন আপনার ঠিকানা?—তাই তা নামই জানা হলো না। ‘আপনার নাম?’

‘আবদুল রসুল।’

থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন— ‘কি?’

‘আবদুল রসুল।’

‘তুমি মুসলমান?’

আমি বললুম, ‘হ্যাঁ, কেন?’

ভদ্রলোক মুখ খিঁচিয়ে বললেন, ‘কেন?—কেন জাতটা মারলে? খাবার সময়ে বললে না কেন তুমি মুসলমান? উল্লুক।’

আমি অবাক হয়ে বললুম, ‘আপনি যে বললেন, জাত মানেন না!’

তিনি তেড়ে এসে আমার নাকের কাছে হাত নেড়ে বললেন, ‘মানিনে, খুব মানি। আলবৎ মানি। সাত পুরুষ মেনে এসেছেন আর আমি মানিনে! আবার প্রাচ্চিত্তির ফেরে ফেললে! হতভাগা— নেড়ে!’

এই গল্পের মাধ্যমে সৈয়দ মুজতবা আলী তুলে ধরেছেন, মানুষ ধর্ম সম্পর্কে মুখে যা কিছু বলে, তা অন্তরে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। মুখে মুখে অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি কপচায়; আসলে অন্তরে তারা ধর্মান্ধ। একজন প্রবীণ হিন্দু ভদ্রলোকের কাহিনি বর্ণনা করে তিনি এ সত্যটিই গল্পের আকারে পেশ করেছেন। তবে এ ধরনের কপটতা শুধু হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একই ধরনের মনোবৃত্তি মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তপন রায় চৌধুরী একজন জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ আলিম সম্পর্কে নিম্নলিখিত কাহিনিটি লিপিবদ্ধ করেছেন :

গল্প শুনতাম খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নায়ক দেওবন্দ থেকে পাস করা আলিম স্থানীয় এক মৌলবী সাহেব দেশ তথা খলিফাভক্তির দায়ে দীর্ঘদিন জেল খেটে কারামুক্ত হওয়ার পর রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে বরিশাল টাউন হলে সাম্প্রদায়িক প্রীতি প্রচার করে এক বক্তৃতা করলেন: ‘উফারে নীল আসমান, নিচে সবুজ ঘাস, ইয়ার নিচে (অর্থাৎ আসমান এবং ঘাস উভয়েরই নিচে) হিন্দু মুসলমান দুই ভাই। দোনোতে কোনো ফারাক নেই, দোনোতে কোনো কাজিয়া নেই। হারামজাদা ফিরিঙ্গী আইয়া দোনোর ভিতর ফাসাদ বাধাইছে। ভাই সকল শয়তানের ফান্দে পা দিয়া আখের খুইয়াবেন না, আল্লাহর এই না-লায়েক বান্দার এই আরজি।’ ‘রাম-রহিম না জুদা কর ভাই’ গান দিয়ে সভা শেষ হলো। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। মৌলবী সাহেব বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে নেমে তাঁর পাদুকাজোড়া আর খুঁজে পান না। তখন তাঁর উত্তেজিত স্বগতোক্তি : ‘জোতাজোড়া কই গ্যালে? লালা লাজপত রায় আইলেন, লালা মহাত্মা গান্ধী আইলেন, লালা দেশবন্ধু আইলেন কারও তো জোতা হারাইয়ে না। হুধা (শুধু) আমারই জোতা হারাইলে ক্যান? লইলে কেডা, লইলে কেডা? হেঁদু হালায়ই নেছে।[৩]

ওপরে বর্ণিত দুটো গল্প থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয়, হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে বড় কোনো ফারাক নেই। উভয় সম্প্রদায়ের অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। অথচ অন্তরে একে অপরকে ঘৃণা করে। আবার অনেকের মধ্যে একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা পাশাপাশি বিরাজ করতে পারে।

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে অনেকের অভিজ্ঞতা জটিল। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস ছিল অটল। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রথম ঘটনাটি বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। এত বিস্তারিতভাবে লেখার কারণ হয়তো ছিল যে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের প্রথম জেল খাটার ঘটনাটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন এবং এর যাতে অপব্যাখ্যা না হয়, সে জন্য সতর্কতার সঙ্গে পুরো ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যটি (উদ্ধৃতির জন্য বেমানান বড় হলেও) পুরোপুরি নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

এই সময়ে একটি ঘটনা হয়ে গেল। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটু আড়াআড়ি চলছিল। গোপালগঞ্জ শহরের আশে পাশেও হিন্দু গ্রাম ছিল। দু একজন মুসলমানের ওপর অত্যাচারও হল। আবদুল মালেক নামে আমার এক সহপাঠী ছিল। একদিন সন্ধ্যায়, আমার মনে হয় মার্চ বা এপ্রিল মাস হবে, আমি ফুটবল মাঠ থেকে খেলে বাড়িতে এসেছি; আমাকে খন্দকার শামসুল হক ওরফে বাসু মিয়া মোক্তার সাহেব (পরে মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন) ডেকে বললেন, মালেককে হিন্দু মহাসভা সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে ধরে নিয়ে মারপিট করছে। যদি পার একবার যাও। তোমার সঙ্গে এদের বন্ধুত্ব আছে বলে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আস। আমি আর দেরি না করে কয়েকজন ছাত্র ডেকে নিয়ে ওদের ওখানে যাই এবং অনুরোধ করি ওকে ছেড়ে দিতে। রমাপদ দত্ত নামে এক ভদ্রলোক আমাকে দেখেই গাল দিয়ে বসল। আমিও তাঁর কথায় প্রতিবাদ করলাম এবং আমার দলের ছেলেদের খবর দিতে বললাম। এর মধ্যে রমাপদরা থানায় খবর দিয়েছে। তিনজন পুলিশ এসে হাজির হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, ওকে ছেড়ে দিতে হবে, না হলে কেড়ে নেব। আমার মামা শেখ সিরাজুল হক (একই বংশের) তখন হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করতেন। তিনি আমার মা ও বাবার চাচাতো ভাই। নারায়ণগঞ্জে আমার এক মামা ব্যবসা করেন, তাঁর নাম শেখ জাফর সাদেক। তাঁর বড় ভাই মেট্রিক পাস করেই মারা যান। আমি খবর দিয়েছি শুনে দলবল নিয়ে ছুটে এসেছেন। এর মধ্যেই আমাদের সাথে মারপিট শুরু হয়ে গেছে। দুই পক্ষে ভীষণ মারপিট হয়। আমরা দরজা ভেঙে মালেককে কেড়ে নিয়ে চলে আসি।

শহরে খুব উত্তেজনা। আমাকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। সেদিন রবিবার। আব্বা বাড়ি গিয়েছিলেন। পরদিন ভোরবেলায় আব্বা আসবেন। বাড়ি গোপালগঞ্জ থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। আব্বা শনিবার বাড়ি যেতেন আর সোমবার ফিরে আসতেন, নিজেরই নৌকা ছিল। হিন্দু নেতারা রাতে বসে হিন্দু অফিসারদের সাথে পরামর্শ করে একটা মামলা দায়ের করল। হিন্দু নেতারা থানায় বসে এজাহার ঠিক করে দিলেন। তাতে খন্দকার শামসুল হক মোক্তার সাহেব হুকুমের আসামি। আমি খুন করার চেষ্টা করেছি, লুটপাট দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়েছি। ভোরবেলায় আমার মামা, মোক্তার সাহেব, খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ এমএলএ সাহেবের মুহুরি জহুর শেখ, আমার বাড়ির কাছের বিশেষ বন্ধু শেখ নুরুল হক ওরফে মানিক মিয়া, সৈয়দ আলী খন্দকার, আমার সহপাঠী আবদুল মালেক এবং অনেক ছাত্রের নাম এজাহারে দেয়া হয়েছিল। কোনো গণ্যমান্য লোকের ছেলেদের বাকি রাখে নাই। সকাল ন’টায় খবর পেলাম আমার মামা ও আরও অনেককে গ্রেফতার করে ফেলেছে। আমাদের বাড়িতে কি করে আসবে— থানার দারোগা সাহেবদের একটু লজ্জা করছিল। প্রায় দশটার সময় টাউন হল মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দারোগা আলাপ করছে, তার উদ্দেশ্য হল আমি যেন সরে যাই। টাউন হলের মাঠের পাশেই আমার বাড়ি। আমার ফুফাতো ভাই, মাদারীপুর বাড়ি, আব্বার কাছে থেকেই লেখাপড়া করত, সে আমাকে বলে, ‘মিয়াভাই, পাশের বাসায় একটু সরে যাও না।’ বললাম, ‘যাব না, আমি পালাব না। লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি।’

এই সময় আব্বা বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন। দারোগা সাহেবও তাঁর পিছে পিছে বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। আব্বার কাছে বসে আস্তে আস্তে সকল কথা বললেন। আমার গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখালেন। আব্বা বললেন, ‘নিয়ে যান।’ দারোগা বাবু বললেন, ‘ও খেয়েদেয়ে আসুক, আমি একজন সিপাহি রেখে যেতেছি, এগারটার মধ্যে যেন থানায় পৌঁছে যায়। কারণ, দেরি হলে জামিন পেতে অসুবিধা হবে।’ আব্বা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মারামারি করেছ?’ আমি চুপ করে থাকলাম, যার অর্থ ‘করেছি’।

আমি খাওয়া-দাওয়া করে থানায় চলে এলাম। দেখি আমার মামা, মানিক সৈয়দ আরও সাত-আটজন হবে, তাদেরকে পূর্বেই গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসেছে। আমার পৌঁছার সাথে সাথে কোর্টে পাঠিয়ে দিল। হাতকড়া দেয় নাই, তবে সামনেও পুলিশ পিছনেও পুলিশ। কোর্ট দারোগা হিন্দু ছিলেন, কোর্টে পৌঁছার সাথে সাথে আমাদের কোর্ট হাজতের ছোট কামরার মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন। কোর্ট দারোগার রুমের পাশেই কোর্ট হাজত। আমাকে দেখে বলেন, ‘মজিবর খুব ভয়ানক ছেলে। ছোরা মেরেছিল রমাপদকে। কিছুতেই জামিন দেওয়া যেতে পারে না।’ আমি বললাম, ‘বাজে কথা বলবেন না, ভাল হবে না।’ যারা দারোগা সাহেবের সামনে বসেছিলেন, তাদের বললেন, ‘দেখ ছেলের সাহস!’ আমাকে অন্য সকলে কথা বলতে নিষেধ করল। পরে শুনলাম, আমার নামে এজাহার দিয়েছে এই কথা বলে যে, আমি ছোরা দিয়ে রমাপদকে হত্যা করার জন্য আঘাত করেছি। তার অবস্থা ভয়ানক খারাপ, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে রমাপদের সাথে আমার মারামারি হয় একটা লাঠি দিয়ে, ও আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করলে আমিও লাঠি দিয়ে প্রত্যাঘাত করি। যার জন্য ওর মাথা ফেটে যায়। মুসলমান উকিল মোক্তার সাহেবরা কোর্টে আমাদের জামিনের আবেদন পেশ করল। একমাত্র মোক্তার সাহেবকে টাউন জামিন দেয়া হল। আমাদের জেল হাজতে পাঠানোর হুকুম দিল। আমি রুখে দাঁড়ালাম, সকলে আমাকে বাধা দিল, জেলে এলাম। সাবজেল, একটা মাত্র ঘর। একপাশে মেয়েদের থাকার জায়গা, কোনো মেয়ে আসামি না থাকার জন্য মেয়েদের ওয়ার্ডে রাখল। বাড়ি থেকে বিছানা, কাপড় এবং খাবার দেবার অনুমতি দেয়া হল। শেষ পর্যন্ত সাত দিন পরে আমি প্রথম জামিন পেলাম। দশ দিনের মধ্যে আর সকলেই জামিন পেয়ে গেল।

হক সাহেব ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম করা হল। লোকও চলে গেল কলকাতায়। গোপালগঞ্জে ভীষণ উত্তেজনা চলছিল। হিন্দু উকিলদের সাথে আব্বার বন্ধুত্ব ছিল। সকলেই আমার আব্বাকে সম্মান করতেন। দুই পক্ষের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়ে ঠিক হল মামলা তারা চালাবে না। আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পনের শত টাকা। সকলে মিলে সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হল। আমার আব্বাকেই বেশি দিতে হয়েছিল। এই আমার জীবনে প্রথম জেল।[৪]

বঙ্গবন্ধুর লেখা পড়লে মনে হয় সাম্প্রদায়িক কারণে এ ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত হননি। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন মাত্র। এমনকি সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক ছিল। এ ঘটনায় ফরিদপুরের হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জি জড়িত ছিল। রমাপদ দত্ত বঙ্গবন্ধুকে গালি দিয়েছিল। হিন্দু নেতারা হিন্দু অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে মামলা করে। এসডিও হিন্দু ছিলেন, তাই বঙ্গবন্ধুকে জামিন দেননি। সুতরাং পুরো ঘটনাটি পরিচালিত হয়েছে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা। বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না কিন্তু হিন্দুরা বিশ্বাস করত ‘মজিবর ভয়ানক ছেলে’। একই ঘটনা, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা ভিন্ন।

বঙ্গবন্ধুর জীবনে দ্বিতীয় সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে ১৯৪০-এর দশকে। এই সময়ে বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের পতন হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি বঙ্গবন্ধু নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

খবর যখন রটে গেল লীগ মন্ত্রিত্ব নাই, তখন দেখি টুপি ও পাগড়ি পরা মাড়োয়ারিরা বাজি পোড়াতে শুরু করেছে এবং হৈচৈ করতে আরম্ভ করেছে। সহ্য করতে না পেরে, আরও অনেক কর্মী ছিল, মাড়োয়ারিদের খুব মারপিট করলাম, ওরা ভাগতে শুরু করল।[৫]

এ ঘটনা বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে অকপটে লিখতে পেরেছেন এই জন্যই যে তিনি ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি। তাঁর কাছে ঘটনাটি ছিল রাজনৈতিক। যখন অন্যায় অসহ্য মনে হয়েছে, তখন তিনি প্রতিরোধ করেছেন মাত্র। অথচ মাড়োয়ারিদের কাছে এটি কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা বলে মনে হবে না।

স্পষ্টতই মানুষের ধর্মীয় আবেগের প্রকাশ ভিন্নভাবে ঘটে। আসলে কে ধর্মনিরপেক্ষ আর কে সাম্প্রদায়িক, তা অনেক ক্ষেত্রেই নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। ধর্মনিরপেক্ষতার মাত্রা সাদা-কালো রং দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। কেউ কেউ সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। আবার কেউ কেউ আংশিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। কেউ কেউ আদৌ ধর্মনিরপেক্ষ নন। অনাপেক্ষিক ধর্মনিরপেক্ষতা অত্যন্ত দুরূহ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষতা আপেক্ষিক। তাই রাষ্ট্রজীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন কাজ।

এই নিবন্ধে ভারত ও বাংলাদেশে রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই নিবন্ধটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতা নির্ধারণের জটিলতা সম্পর্কে কয়েকটি কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। এ কাহিনিগুলো থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ধর্মনিরপেক্ষতার অনাপেক্ষিক সংজ্ঞা সব সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয় এবং সেটি নির্ধারণ করা গেলেও তার বাস্তবায়ন সহজ নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো আদর্শ, অন্যটি বৈষয়িক সুবিধা। দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এবং এর শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষতার বৈষয়িক ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু একটি আদর্শ নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য হলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা। এই খণ্ডে তাই বাংলাদেশ ও ভারতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে উপসংহারে প্রথম তিন খণ্ডের বিশ্লেষণের ওপর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য কী করণীয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.২ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এবং এর শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত তাৎপর্য

বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ইংলিশ-বাংলা অভিধান অনুসারে ইংরেজি সেক্যুলারিজম শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো ‘নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়, এই মতবাদ; ইহজাগতিকতা; ইহবাদ।’ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বারো অনুচ্ছেদে সেক্যুলারিজমের অনুবাদ করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। কোন অনুবাদ সঠিক? দুটোই ঠিক। ইংরেজি সেক্যুলারিজম শব্দটির দুটো অভিধা রয়েছে। সেক্যুলারিজম শব্দটি একটি জীবনদর্শন, আবার এটি একটি শাসনতান্ত্রিক মতবাদও বটে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জর্জ জেকব হলিওক সেক্যুলারিজম জীবনদর্শন উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, মানুষের ইহলোকে শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চরম উৎকর্ষে পৌঁছার সাধনাই হচ্ছে ইহবাদ। এই উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে বৈষয়িক উপায়ে বিজ্ঞান প্রয়োগ করে ও বৈষয়িক কল্যাণই একমাত্র অভীষ্ট। তাঁদের অনেকে বিশ্বাস করেন, যেহেতু ইহবাদ ধর্মের চেয়ে শ্রেয়, সেহেতু রাষ্ট্রজীবনেও ধর্মের বদলে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবে শাসনতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতা ইহবাদের চেয়েও পুরোনো মতবাদ। রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধে শাসকদের ক্ষমতার লড়াইয়ে এই মতবাদ বিকশিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন এ জন্য যাতে এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর প্রাধান্য লাভ না করে। কিন্তু ইউরোপে সবাই ছিল খ্রিষ্টান। ঝগড়াটা এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের ছিল না; ঝগড়া ছিল খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন উপদল বা সিলসিলার মধ্যে। ঝগড়া শুধু শাস্ত্রিক ছিল না; লড়াইটি ছিল মূলত বৈষয়িক। ক্যাথলিক গির্জা ছিল বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক। ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ গড়ে ওঠে রাষ্ট্র কর্তৃক গির্জার সম্পত্তির দখল নিয়ে। কিন্তু এ মতবাদ শুধু বিতর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি; এর জন্য ঘটেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ পর্যন্ত জার্মানি ও কেন্দ্রীয় ইউরোপে ৩০ বছর ধরে এক প্রচণ্ড বিধ্বংসী লড়াই চলে। এ যুদ্ধের ফলে জার্মানি ও কেন্দ্রীয় ইউরোপে স্থানভেদে ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ জনসংখ্যা হ্রাস পায়। জার্মানির ওটেমবার্গ রাজ্যে জনসংখ্যা কমে ৭৫ শতাংশ।

ইউরোপে দুটি প্রত্যয়ের ওপর ধর্মনিরপেক্ষতার শাসনতান্ত্রিক মতবাদ গড়ে ওঠে। প্রথম প্রত্যয় হলো, রাষ্ট্র হবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জাগতিক ব্যাপারে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রাধান্য থাকবে না। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্যে এ প্রত্যয় স্বীকৃতি লাভ করে। দ্বিতীয় প্রত্যয় হলো, সব ধর্ম ও বিশ্বাসের ব্যক্তিরা আইনের দৃষ্টিতে সমান। শুধু যারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে, তারাই নয়, যারা আদৌ কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না (অর্থাৎ নাস্তিক), তারাও এই সুযোগ পাবেন।

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় সব রাষ্ট্রেই ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকার স্বীকৃত। কোথাও এই অধিকার শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত। কোথাও কোথাও এ অধিকার শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত না হলেও পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালিত। ইউরোপ থেকে অনেক অত্যাচারিত ধর্মীয় গোষ্ঠী আমেরিকাতে আশ্রয় নেয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা টমাস জেফারসনের মতে, মার্কিন সংবিধানে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে দেয়াল রয়েছে। সংবিধানে রাষ্ট্রের কোনো পদের জন্য ধর্মভিত্তিক যোগ্যতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম সংবিধান সংশোধনীতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেস কোনো ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আইন তৈরি বা কোনো ধর্মের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে না। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট সব সময়েই এ অধিকার সংরক্ষণে তৎপর রয়েছেন। পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্যে কোনো লিখিত সংবিধান নেই। আইন অনুসারে যুক্তরাজ্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়। চার্চ অব ইংল্যান্ডের ধর্ম ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। ইংল্যান্ডের রাজা বা রানি যখন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর শপথ নিতে হয় যে তিনি চার্চ অব ইংল্যান্ডের ধর্ম রক্ষা করবেন। ২৬ জন অনির্বাচিত যাজক পদাধিকার বলে হাউস অব লর্ডসের সদস্য এবং তাঁদের পছন্দ নয়, এরূপ আইন অনুমোদনের বিরোধিতা করতে পারেন। কিন্তু সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ না হলেও, বাস্তবে ব্যক্তিপর্যায়ে যুক্তরাজ্যে যত নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রয়েছে, তা পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। মূলত এ স্বাধীনতা শুধু আইনের ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে আইনের শাসনের ওপর।

পৃথিবীতে দুই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র রয়েছে। যারা জন্ম থেকে ধর্মনিরপেক্ষ, এসব রাষ্ট্র নবীন। এদের সংবিধান রয়েছে। সাংবিধানিকভাবে এদের ধর্মনিরপেক্ষ করা হয়েছে। এ ছাড়া অনেক রাষ্ট্র রয়েছে, যারা প্রচলিত ব্যবস্থার সংশোধনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জন করেছে। ভারত ও বাংলাদেশ আইনগত দিক থেকে নতুন রাষ্ট্র। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা পাশ্চাত্যের আদলে সংবিধানে প্রবর্তন করা হয়েছে। ভারতের মূল সংবিধানকে সরাসরি সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা দেওয়া হয়নি। তবু নামে না হলেও কাজে এটি শতভাগ ধর্মনিরপেক্ষ। ভারতীয় সংবিধানে কোনো রাষ্ট্রধর্ম নেই এবং কোনো ধর্মাবলম্বীকে কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়নি। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জনগোষ্ঠী বা লিঙ্গনির্বিশেষে সবাইকে সমান মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায় পর্যায়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে ধর্মবিশ্বাস ও অনুশীলনের এবং ধর্মীয় বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপরও সংবিধান জারি হওয়ার ২৭ বছর পর ১৯৭৬ সালে ৪২ নম্বর সংবিধান সংশোধনীতে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় সংবিধান সব ধর্মকে সমান আইনগত অধিকার দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ভিত্তিতে প্রণীত ব্যক্তিগত আইনের অলঙ্ঘনীয়তাও মেনে নিয়েছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে যারা ধূর্ত, তারা অন্যদের প্রতারণা করার চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে ‘সরলা মুদ্গাল বনাম ভারত সরকার’ মামলায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের রায় স্মরণ করা যেতে পারে। জিতেন্দর মাথুরের পত্নী মীনা মাথুর অভিযোগ করেন যে তাঁর স্বামী হিন্দু পরিবার আইন অনুসারে তাঁকে বিয়ে করেন এবং আইন অনুসারে তাঁর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ না করেই সুনীতা নরুলা নামের আরেক মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর স্বামী দাবি করেন যে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন ও তাই তাঁর দ্বিতীয় বিয়েতে কোনো আইনগত প্রতিবন্ধকতা নেই। পক্ষান্তরে মীনা প্রার্থনা করেন তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েকে বেআইনি ঘোষণা করা হোক। ১৯৯৫ সালে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট জিতেন্দরের দ্বিতীয় বিয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারা অনুসারে একটি ফৌজদারি অপরাধ বলে রায় দেন। এই রায় থেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জন্য ভিন্ন পারিবারিক আইনের সমমর্যাদার সমস্যা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলিম পারিবারিক আইনের সঙ্গে সংবিধানের সংঘর্ষ নিয়ে ‘মোহাম্মদ আহমদ খান বনাম শাহ বানু বেগম’ মামলায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৫ সালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন। মধ্যপ্রদেশে মোহাম্মদ আহমদ খান ১৯৩২ সালে শাহ বানু বেগমকে শাদি করেন। এর ১৪ বছর পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং সন্তানাদিসহ প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭০-এর দশকে তিনি প্রথমা স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বহন করতে অস্বীকৃতি জানান। ১৯৭৮ সালে প্রথমা স্ত্রী শাহ বানু স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোশের মামলা করেন। এই মামলা করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী শাহ বানুকে তালাক দেন এবং দাবি করেন যে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে তালাক দেওয়া স্ত্রীর খোরপোশ দেওয়ার কোনো বিধান নেই। আদালত মুসলিম পারিবারিক আইনের ওপর দেশে প্রচলিত আইনের প্রাধান্য দিয়ে এই ক্ষেত্রে খোরপোশের আদেশ দেন। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৫ সালে নিম্ন আদালতের সঙ্গে একমত হয়ে ১৯৮৫ সালে চূড়ান্ত রায় দেন। ভারতীয় মুসলমানরা এই রায়কে মুসলিম পারিবারিক আইনের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ গণ্য করে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৬ সালে ভারত সরকার মুসলিম মহিলা (তালাকের পর অধিকার সংরক্ষণ) আইন ১৯৮৬ জারি করে। এই আইনে শাহ বানুর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় বাতিল করা হয় এবং তালাকের পর ইদ্দতের সময় পার হওয়ার পর স্বামীকে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই রাজনৈতিক উদ্যোগ শুধু রক্ষণশীলরাই নন, প্রগতিশীলরাও স্বেচ্ছায় মেনে নেন। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই মনে করছেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যালঘুদের হাতে একটি রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ টি এন মদন এ প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন :

Secularism is the dream of a minority who wants to shape the majority in its own image, which wants to impose its will upon history but lacks the power to do so under a democratically organized polity. In an open society the state will reflect the character of the society. Secularism therefore is a social myth which draws a cover over the failure of this minority to separate politics from religion in the society in which its members live.[৬]

ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য নিয়ে ভারতে দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। একটি মতবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ জীবনদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরা বিশ্বাস করে যে সাম্প্রদায়িকতা ইতিহাসের অমোঘ বিধান নয়। মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাবে। তাই যাঁরা প্রগতিবাদী, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা হলো আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব এবং এই ব্যবস্থাতে ধর্মের ভূমিকা ক্রমশ হ্রাস পাবে। পক্ষান্তরে যাঁরা দ্বিতীয় মতবাদে বিশ্বাস করেন, তাঁরা মনে করেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে প্রগতির লক্ষণ নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষণশীল ধর্মান্ধদের হাতে আত্মরক্ষার একটি অস্ত্রে পরিণত হয়েছে।

ভারতের মতো বাংলাদেশও জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, ‘আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূল নীতি হইবে।’ সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, ‘কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।’ ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।’ সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে :

৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে,

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্রসমূহে যেসব আইনগত অধিকার রয়েছে, তার সবই বাংলাদেশের সংবিধানে রয়েছে। তবে বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে দুটি ব্যতিক্রমধর্মী বিধান রয়েছে। প্রথমত সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে :

১২। ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য—

(ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার ওপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।

১৯৭৮ সালে সামরিক শাসকগণ এই অনুচ্ছেদ বিলোপ করেন। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা হয়।

দ্বিতীয়ত, মূল সংবিধানে ৩৮ অনুচ্ছেদে সংগঠনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ শর্ত যোগ করা হয় :

‘তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোনো সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোনো প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকিবে না।’ এই শর্তও ১৯৭৮ সালে সামরিক শাসকদের দ্বারা বিলুপ্ত হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারা পুনর্বহাল করা হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের সংবিধান সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের ফলে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমত, ১৯৭৭ সালে সামরিক শাসকেরা প্রস্তাবনার পূর্বে ‘বিমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ ইসলামিক শব্দগুচ্ছ প্রতিস্থাপন করেন। যেহেতু এই শব্দগুচ্ছ প্রস্তাবনার পূর্বে যুক্ত হয়েছে এবং সংবিধান প্রস্তাবনা থেকে শুরু, সেহেতু এই শব্দগুচ্ছ সংবিধান ব্যাখ্যায় ব্যবহারের সুযোগ নেই। তাই সুপ্রিম কোর্ট অভিমত প্রকাশ করছেন যে এই বাক্যাংশ বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

১৯৮৮ সালে সংবিধানে (অষ্টম সংশোধন) আইনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ২(ক) অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়: ‘২ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।’

এই অনুচ্ছেদ সংবিধানের ১২(খ) উপ-অনুচ্ছেদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ; কেননা, এর ফলে রাষ্ট্র ইসলাম ধর্মকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে রাষ্ট্রধর্মের বিধান মূল সংবিধানের চেতনার পরিপন্থী। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায় বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান সংশোধনের সময় সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করেনি। এই বিধানের পক্ষে জনসমর্থন আছে মনে করেই সম্ভবত সরকার রাষ্ট্রধর্মের বিধান পরিবর্তন করতে রাজি হয়নি। রাষ্ট্রধর্মের বিধান থাকাতে বাংলাদেশের সংবিধানকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যাবে কি না, এ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। উপরন্তু সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদে জনশৃঙ্খলার প্রয়োজন সাপেক্ষে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। জনশৃঙ্খলার স্বার্থে রাষ্ট্র প্রচলিত ধর্মসমূহের পক্ষে সাধারণত অবস্থান নেয়। এর ফলে বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা কমে যায়।

৩.৩ ভারত ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বর্তমান পরিস্থিতি

ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু একটি লক্ষ্য নয়, এটি লক্ষ্য অর্জনের উপায় মাত্র। ভারত ও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণের মূল লক্ষ্য হলো সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রায় ৬৯ বছর ধরে চালু রয়েছে। কাজেই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে ভারতের প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলমানদের জীবনে কী প্রভাব দেখা দিয়েছে।

যদি জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিচার করা হয়, তবে ভারতে মুসলমানদের পরিস্থিতি ভারতের হিন্দুদের চেয়ে ভালো মনে হবে।

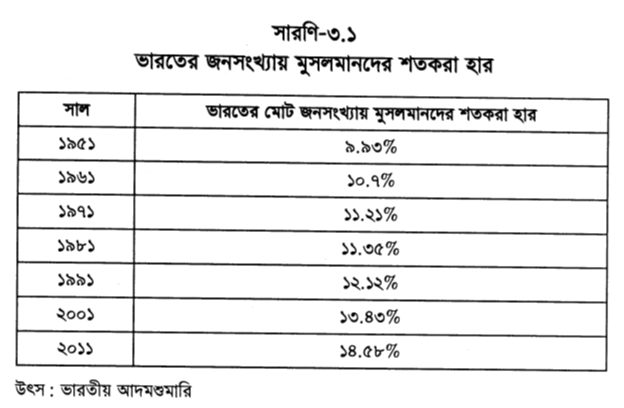

সারণি-৩.১

ভারতের জনসংখ্যায় মুসলমানদের শতকরা হার

১৯৫১ সালে ভারতে মোট মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩.৫৮ কোটি। ২০০১ সালে এ সংখ্যা প্রায় ১৮ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বিগত ৫০ বছরে পাঁচ গুণের বেশি বেড়েছে মুসলমানের সংখ্যা। ১৯৫১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৬.১ কোটি। ২০০১ সালে এ সংখ্যা ১২১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বিগত ৫০ বছরে ভারতে (মুসলমানসহ) মোট জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৩.৪ গুণ। অবশ্য মুসলমান জনসংখ্যার অসাধারণ বৃদ্ধি নতুন কোনো প্রবণতা নয়। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৭১ থেকে ১৯৪১—এই ৭০ বছর সময়কালেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যা দ্রুত বেড়েছে; কেননা, মুসলমানদের জন্মের হার বেশি। কাজেই জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে মুসলমানদের জীবনকুশলতার পরিমাপ হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না।

সাধারণত জাতীয় সংস্থাসমূহ ধর্মভিত্তিক আর্থসামাজিক তথ্য সংগ্রহ করে না। তাই দীর্ঘদিন ভারতের মুসলমানদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির ওপর কোনো প্রামাণ্য তথ্য ছিল না। ২০০৫ সালে কংগ্রেস সরকার ভারতের মুসলমানদের আর্থসামাজিক ও শিক্ষাগত পরিস্থিতির ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রাজিন্দর সাচারের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করে।[৭] ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে কমিটি তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। সাচার কমিটির প্রতিবেদনে ভারতীয় মুসলমানদের বঞ্চনা ও দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে।

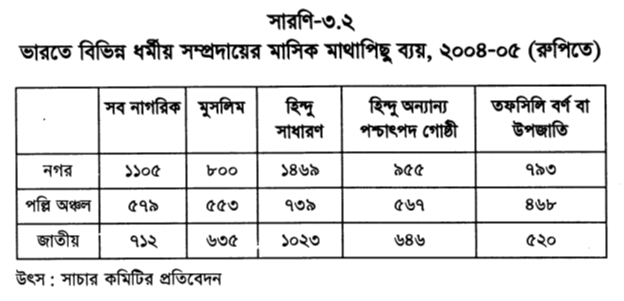

সারণি-৩.২

ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মাসিক মাথাপিছু ব্যয়, ২০০৪-০৫ (রুপিতে)

সাচার কমিটির প্রতিবেদনে ভারতের জনসংখ্যাকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয় : (১) মুসলিম (২) সাধারণ হিন্দু বা বর্ণহিন্দু (৩) তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু ছাড়া অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর হিন্দু (৪) তফসিলি হিন্দু ও তফসিলি উপজাতি।

সারণি-৩.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে গড়ে ভারতীয় মুসলমানদের মাথাপিছু মাসিক ব্যয় গড় ভারতীয় নাগরিকদের তুলনায় অনেক কম। জাতীয় পর্যায়ে ভারতে মুসলমানদের মাথাপিছু মাসিক ব্যয় গড় ভারতীয় নাগরিকদের চেয়ে প্রায় ১২ শতাংশ কম। তবে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে এই তফাত অনেক বেশি। একজন বর্ণহিন্দু একজন মুসলমানের চেয়ে গড়ে ৬০ শতাংশ বেশি ব্যয় করে। নগর অঞ্চলের হিন্দুরা একজন গড় মুসলমানের চেয়ে ৮৩ শতাংশ বেশি ব্যয় করে। তফসিলি ছাড়া অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর হিন্দুদের মাসিক ব্যয়ও মুসলমানদের চেয়ে বেশি। মাথাপিছু ব্যয়ের দিক থেকে মুসলমানদের চেয়ে সামান্য পেছনে রয়েছে তফসিলি হিন্দু ও উপজাতীয়রা।

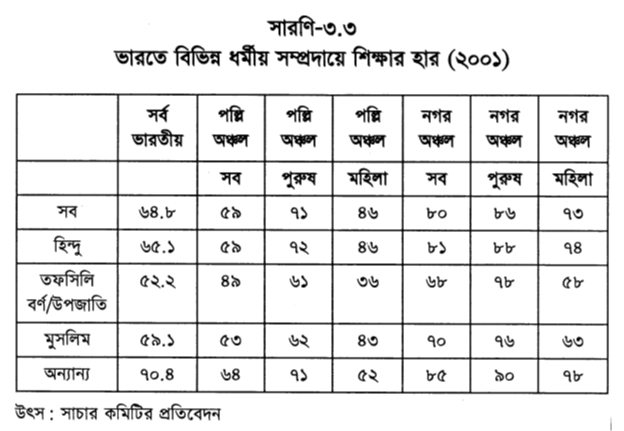

সাচার কমিটির প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, মুসলমানদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ হওয়ার একটি বড় কারণ হলো মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে। (সারণি-৩.৩)

শিক্ষার হারের দিক থেকে ভারতীয় মুসলমানরা তফসিলি জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্য সব জনগোষ্ঠীর পেছনে। এর ফলে ভারতে মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার হারও কম। ২০০১ সালের আদমশুমারি থেকে দেখা যায়, ভারতে মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা রয়েছে; মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ৪ শতাংশ। মুসলমানরা চাকরির ক্ষেত্রেও পিছিয়ে আছে।

সারণি-৩.৩

ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে শিক্ষার হার (২০০১)

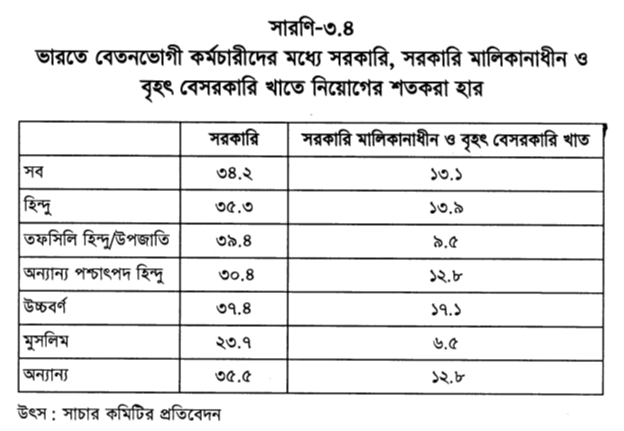

সারণি-৩.৪

ভারতে বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে সরকারি, সরকারি মালিকানাধীন ও বৃহৎ বেসরকারি খাতে নিয়োগের শতকরা হার

মুসলমান বেতনভোগী কর্মচারীদের মাত্র ২৩.৭ শতাংশ সরকারে কাজ করে, আর ৬.৫ শতাংশ সরকারি মালিকানাধীন বৃহৎ বেসরকারি খাতে কাজ করে। প্রতিতুলনায় সব ভারতীয়ের ৩৪.২ শতাংশ সরকারে ও ১৩.১ শতাংশ সরকারি মালিকানাধীন ও বৃহৎ বেসরকারি খাতে কাজ করে। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, মুসলমানদের ৬১ শতাংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, হিন্দুদের মাত্র ৫৫ শতাংশ এ ধরনের কাজে নিয়োজিত। দ্বিতীয়ত, সরকারের নীতিনির্ধারকের পদে মুসলমানদের নিয়োগ জনসংখ্যার তুলনায় অনেক কম। মুসলমানরা ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ১৪.৫৮ শতাংশ, অথচ ভারতে সর্বোচ্চ ক্যাডার সার্ভিস আইএসে মুসলমান অফিসার মাত্র ৩ শতাংশ, ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগের চাকরিতে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ১.৮ শতাংশ। (সারণি-৩.৫)

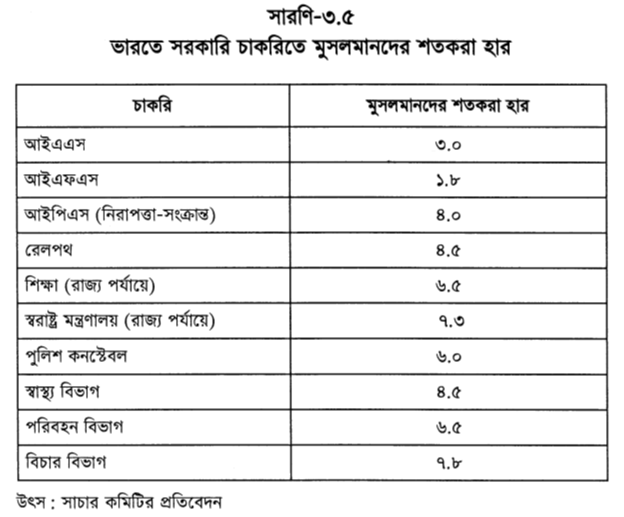

সারণি-৩.৫

ভারতে সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের শতকরা হার

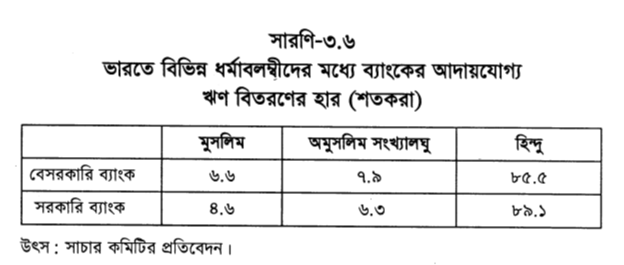

শুধু নীতিনির্ধারক পদেই নয়—স্বাস্থ্য, পরিবহন, পুলিশ ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানেও মুসলমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক কম। স্বকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ অত্যাবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ব্যাংকঋণের সুবিধাও কম। সাড়ে ১৪ শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী বেসরকারি ব্যাংক থেকে মোট ঋণের ৬.৬ শতাংশ ও সরকারি ব্যাংকের মাত্র ৪.৬ শতাংশ ঋণের সুবিধা লাভ করে। (সারণি-৩.৬)

সারণি-৩.৬

ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ব্যাংকের আদায়যোগ্য

সামগ্রিক বিশ্লেষণে কমিটি নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় :

The Community exhibits deficits and deprivation in practically all dimensions of development. In fact, by and large, Muslims rank somewhat above SCS/STs, but below Hindu OBCs, other minorities and Hindu General (mostly upper castes) in almost all indicators considered. Among the states that have large Muslim populations, the situation is particularly grave in the states of West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and Assam.

সাচার কমিটি ভারতীয় মুসলমানদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছে। কিন্তু তাদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেনি।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের প্রধান যুক্তি ছিল, এর ফলে সাম্প্রদায়িকতায় ক্ষত-বিক্ষত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। অথচ ভারত বিভাগের শুরুতেই প্ৰায় দেড় কোটি নাগরিক অভিবাসী হতে বাধ্য হয় এবং কমপক্ষে দুই লাখ (সর্বোচ্চ হিসাব অনুসারে ১০ লাখ) লোক প্রাণ হারায়। কিন্তু বিভাগোত্তর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হয়নি। দাঙ্গায় মৃতের হার কিছুটা কমেছে, কিন্তু এখনো মৃতের সংখ্যা উদ্বেগজনক। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সময়কালে ভারতে হিন্দু- মুসলমান দাঙ্গায় গড়ে বছরে ৩৮১ জন মারা যায়। ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় ২০১৩ সালে ১৩৩ জন ও ২০১৪ সালে ৯৫ জন মারা যান। ১৯৫০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১০ হাজার লোক দাঙ্গায় মারা গেছে। দাঙ্গার সংখ্যা এখনো উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া (২২ জুলাই ২০১৪) জানাচ্ছে, ভারতে ২০১৩ সালে ২২৬৯টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে; ২০১৪ সালে ঘটে ১৯৬১টি। অর্থাৎ ভারতে ২০১৩ সালে প্রতিদিন গড়ে কমপক্ষে ছয়টি দাঙ্গা ঘটেছে; ২০১৪ সালে প্রতিদিন গড়ে ঘটেছে কম পক্ষে পাঁচটি দাঙ্গা। সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারেনি।

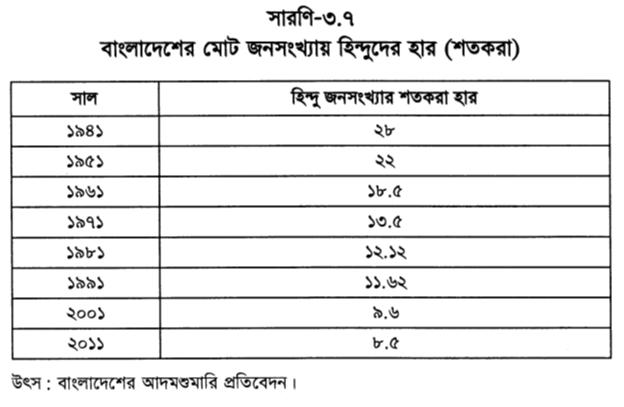

ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা ভারতের অনুরূপ। ভারতের মুসলমানদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি যা-ই হোক, তাদের মোট জনসংখ্যা অন্তত উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে অনেক কমে গেছে। (সারণি-৩.৭ )

সারণি-৩.৭

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যায় হিন্দুদের হার (শতকরা)

বাংলাদেশের আদমশুমারি থেকে দেখা যায়, ১৯৫১-২০১১ সময়কালে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা মাত্র ৩৭ লাখ বেড়েছে, পক্ষান্তরে এই সময়ে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ১১ কোটি ১৩ লাখ। হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রজনন হার মুসলমান জনগোষ্ঠীর তুলনায় (প্রায় ১৫%) কম। আলী রীয়াজের হিসাব অনুসারে, ২০১১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা হওয়া উচিত ছিল প্রায় ২.৭৯ কোটি। বাস্তবে রয়েছে ১.২৯ কোটি। অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি হিন্দু বাংলাদেশের জনসংখ্যা থেকে নিরুদ্দিষ্ট। এই নিরুদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ভারতে অভিবাসী হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে অর্থনৈতিক উন্নতির মোহে বিশ্বব্যাপী অভিবাসনের হার দ্রুত বাড়ছে। তবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অভিবাসনের মূল প্রণোদনা আর্থিক নয়। বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্যসমূহের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের চেয়ে উন্নত নয়।

আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিমাণ ভারতের চেয়ে কম। বেসরকারি সংস্থা ‘অধিকার’-এর হিসাব অনুসারে, ২০০৯ থেকে ২০১৩—এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশে হিন্দুদের বাস্তুভিটা আক্রমণের ঘটনা ঘটে ৫৬৮টি; মন্দিরের ওপর হামলা হয় ২৪৭টি। বছরে গড়ে ১৬৩টি সহিংস ঘটনা ঘটে। এই হিসাবে বাংলাদেশে গড়ে ২.২ দিনে একটি দাঙ্গা হয় আর ভারতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ থেকে ছয়টি দাঙ্গা ঘটেছে। তবে দাঙ্গার পরিসংখ্যান দিয়ে বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রকৃত পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা যাবে না। প্ৰকৃত পরিস্থিতি হলো যে বাংলাদেশে দাঙ্গাকারীদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দাঙ্গার প্রয়োজন নেই, এখানে হিন্দুদের মধ্যে প্রতিনিয়ত ‘ভয়ের সংস্কৃতি’ বিরাজ করছে। আলী রীয়াজ যথার্থই লিখেছেন, ‘অনিশ্চয়তা, ভীতি ও শঙ্কা ধর্মীয়ভাবে বাংলাদেশের “সংখ্যালঘু” হিন্দু জনগোষ্ঠীকে জন্মভূমিতেই পরবাসী করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আর এই যে অনিশ্চয়তার ভীতি ও শঙ্কা, এটা তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে কেবল প্রত্যক্ষ সন্ত্রাস থেকেই নয়, বিরাজমান অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ কিন্তু সদা উপস্থিত একধরনের সন্ত্রাস থেকে। এই সন্ত্রাসকে আমরা বলতে পারি কাঠামোগত সন্ত্রাস।[৯]

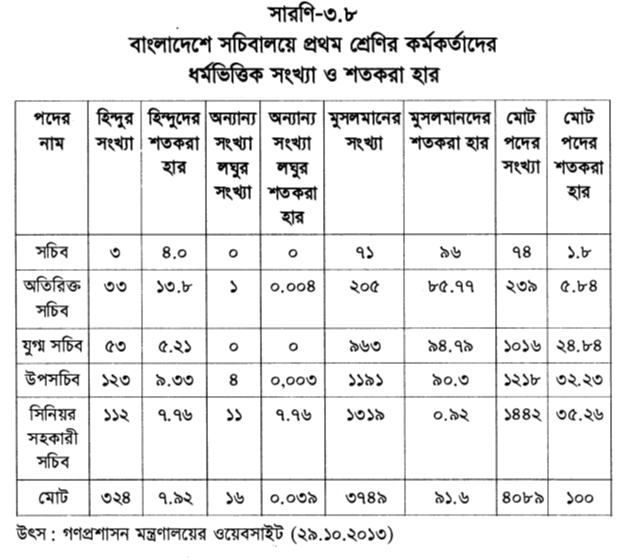

বাংলাদেশে হিন্দুদের অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে কোনো বড় ধরনের সমীক্ষা হয়নি। তবে সরকারি চাকুরেদের সম্পর্কে কিছু তথ্য সারণি-৩.৮-এ দেখা যাবে।

সারণি-৩.৮

বাংলাদেশে সচিবালয়ে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের ধর্মভিত্তিক সংখ্যা ও শতকরা হার

বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৪ হাজার ৮৯ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার ধর্মীয় পরিচয় বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে প্রায় ৭.৯২ ভাগ সরকারি কর্মকর্তা হিন্দু। ২০১১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৮.৫ ভাগ ছিল হিন্দু। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগে হিন্দুদের হার খুব অসন্তোষজনক নয়। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাবে ভারতে চলে যাওয়ায় হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত বর্তমানে ৮.৫-এ নেমে এসেছে। ২০০১ সালে হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার ৯.৬ শতাংশ ছিল। এই হিসাবে হিন্দুরা জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারি চাকরি পায়নি। তবে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য কম।

ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সত্ত্বেও ভারত ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। এরা এখনো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। মানুষের জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। এর জন্য প্রয়োজন সুশাসন ও সরকারের জবাবদিহি।

৩.৪ উপসংহার : কাঁচি হাতে মহাপুরুষের পক্ষে কি সমাধান সম্ভব?

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হয়েছে, তা মূলত দক্ষিণ এশিয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। দক্ষিণ এশিয়াতে ধর্মনিরপেক্ষতা সমস্যা মূলত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য। ধরে নেওয়া হয় যে ধর্মনিরপেক্ষতা না থাকলে যেখানে একাধিক ধর্ম প্রচলিত রয়েছে, সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ন্যায়বিচার পাবে না। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়াতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আকারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনেকেই মনে করেন, যেখানে সব দেশের সব লোক এক ধর্মে বিশ্বাস করে, সেসব দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যা নেই। এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু আন্তধর্মীয় সংঘাত এড়ানোর জন্য নয়, একই ধর্মের বিভিন্ন গোত্র বা সিলসিলার সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যও তা অত্যাবশ্যক। ইউরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মধ্যযুগে ইউরোপে বেশির ভাগ লোক খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস করত। যখন আধুনিক যুগের প্রথম পর্বে খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে সংস্কারবাদী আন্দোলন দেখা দেয়, তখন বিভিন্ন ধর্মীয় গোত্রের আবির্ভাব ঘটে। একই ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। তার মানে শুধু এক ধর্ম হলেই চলবে না, সবাইকে একই ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বে প্রায় সব ধর্মই মূলধারার যারা বিরোধী, তাদের ব্যাপারে নির্দয় ও নির্মম। ইসলাম ধর্মে মুরতাদদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। স্পেনের ইনকুইজিশন ক্যাথলিক মতবাদে যারা বিশ্বাস করত না, তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এমনকি শান্তির ধর্ম বৌদ্ধধর্মও এ ব্যাপারে নৃশংস। বৌদ্ধ গ্রন্থ অশোকবদান-এ বলা হয়েছে যে সম্রাট অশোক, যিনি কলিঙ্গ যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় অনুতপ্ত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ‘আজিবিক’ নামক বৌদ্ধ উপদলের একটি গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধকে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরকে প্রণামরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে শুনে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে তিনি পুণ্ড্রবর্ধনের সব আজিবিককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এর ফলে উত্তরবঙ্গে ১৮ হাজার আজিবিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর বদলে কোনো রাষ্ট্রে যদি এক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলেও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান (যা তখন পশ্চিম পাকিস্তান ছিল) একটি বহুধর্মীয় রাষ্ট্র হতে প্রায় সম্পূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যেসব অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়েছে, সেসব অঞ্চলে মুসলমানের হার ছিল ৮০ শতাংশ; জনগোষ্ঠীর শতকরা ২০ ভাগ ছিল শিখ ও হিন্দু। বর্তমানে পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৯৬.৪ শতাংশ মুসলমান। ৩.৬ শতাংশ অমুসলিমের মধ্যে ২.৩ শতাংশ লোক আহমদিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। আহমদিয়ারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে থাকে এবং ১৯৭২ সালের আগে এদের মুসলমান বলে গণ্য করা হতো। সুতরাং ১৯৭২ সালের আগের সংজ্ঞা অনুসারে পাকিস্তানে ৯৮.৭ শতাংশ মুসলমান আর খ্রিষ্টান, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১.৩ শতাংশ মাত্র। তবু অবিভক্ত ভারতে বর্তমান পাকিস্তান অঞ্চলে যে পরিমাণ দাঙ্গা হতো, প্রায় এক ধর্ম রাষ্ট্র পাকিস্তানে তার চেয়ে অনেক বেশি দাঙ্গা ঘটছে। আহমদিয়াদের আক্রমণ করা হচ্ছে, হিন্দু এবং খ্রিষ্টানদের নির্মূল করার প্রয়াস চলছে। তার চেয়েও বড় কথা হলো, ইসলামের দুটি প্রধান ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা প্রায়ই ঘটে থাকে। সেখানে এই দাঙ্গা এত নির্মম যে দাঙ্গাকারীরা বিরোধী গোত্রের মসজিদে প্রার্থনারত অবস্থায় হত্যা করতে দ্বিধা করছে না। বাংলাদেশে একসময় দাঙ্গা শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন হিন্দুদের সংখ্যা কমে গেছে। শিয়াদের, আহমদিয়াদের ও খ্রিষ্টানদের ওপরও হামলা চলছে। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় : শিখ-খ্রিষ্টান ভিন্ন ভাষাভাষী ও আদিবাসী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীও সেখানে সাম্প্রদায়িকতার শিকার।

ধর্ম যেখানেই রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পৃক্ত, সেখানেই মানুষকে প্রতিষ্ঠিত নীতির প্রতি অনুগত হতে বাধ্য করে। মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা রোধ করে। শতকরা ৯৯ বিষয়ে এক হলেও যে ১ শতাংশ বিষয়ে দ্বিমত, সেটাই বড় হয়ে ওঠে এমনকি শব্দের উচ্চারণ (উদাহরণ : অলাদুয়াল্লিন হবে, না অলাজুয়াল্লিন হবে) নিয়ে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। কাজেই যদি আমরা ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, তাহলে অবশ্যই রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা বহুধর্মের রাষ্ট্রে যেমন প্রয়োজন, তেমনি এক ধর্মের রাষ্ট্রেও অত্যাবশ্যক। ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া মানুষের চিন্তার ও বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষার কোনো উপায় নেই।

পিটার বার্গার ধর্মনিরপেক্ষায়ন বা সেক্যুলারাইজেশনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : ‘The process by which sectors of society and culture are removed from the domination of religious institutions and symbols’ (1973) এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ এবং সংস্কৃতিতে ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত বিষয়ের মধ্যে ব্যবধান স্বীকার করা হয় এবং যেসব বিষয় ধর্মীয় নয়, সেসব বিষয়ে ধর্মের কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মের বিপক্ষে; আসলে তা নয়। সব ধর্মের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন। ১৯৬১ সালে জওহর লাল নেহরু লিখেছেন :

We talk about a secular state in India. It is perhaps not very easy even to find a good word in Hindi for secular. Some people think it means something opposed to religion. That obviously is not correct. …It is a state which honours all faiths equally and gives them equal opportunities.[১১]

ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই আইনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে আইন এর জন্য যথেষ্ট নয়। প্লেটো বলতেন, যেখানে লোক ভালো, সেখানে কোনো আইনের প্রয়োজন নেই, লোকেরা যে কাজ করবে, সেটাই ভালো হবে। কিন্তু যেখানে লোক খারাপ, সেখানে আইন করেও লাভ হয় না; কারণ, খারাপ লোকেরা আইনকে ফাঁকি দেয়। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য তাই প্রয়োজন এমন জনগোষ্ঠী, যারা ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল। যেখানে এ ধরনের মনোবৃত্তি নেই, সেখানে আইন করেও ধর্মনিরপেক্ষতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের অভিজ্ঞতার তুলনা করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা আদালত কর্তৃক বলবৎ করা হয়ে থাকে। তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি যে ধরনের আচরণ করা হয়েছে, তা নজিরবিহীন। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে আইনগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো স্বীকৃতি নেই। যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান, এঙ্গলিকান গির্জার প্রধান এবং ইংল্যান্ডের গির্জার প্রধান নেতারা হাউস অব লর্ডসের সদস্য। এসব সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকার অনেক শক্তভাবে প্রয়োগ করা হয়। এর কারণ, যুক্তরাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি আইন নয়, এর ভিত্তি মানুষের সংস্কৃতি, যা অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। যে দেশে পরমতসহিষ্ণুতা আছে, সে দেশেই গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব। যে দেশে গণতন্ত্র রয়েছে, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। গণতান্ত্রিক মানুষ সব সময়ই ধর্মনিরপেক্ষ। কাজেই বিলাতে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য কোনো আইন না থাকাতেও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

দ্বিতীয় খণ্ডে দক্ষিণ এশিয়াতে ধর্মনিরপেক্ষতার আইনগত বিধানসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সে বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা বিভিন্ন ধর্মকে কাছাকাছি নিয়ে আসছে না, বরং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে তফাত, সেটাকে চিরস্থায়ী করছে। ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যালঘুদের একটি আত্মরক্ষার হাতিয়ার; কিন্তু শুধু আইন দিয়ে এর সুফল লাভ করা সম্ভব নয়।

তৃতীয় খণ্ডের আলোচনা থেকে দেখা গেছে, ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান থাকা সত্ত্বেও ভারত কিংবা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আদৌ সুফল লাভ করতে পারেনি। যেখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকজন ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে না, সেখানে আইনে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৈষম্যের শিকার হয়। ভারতে মুসলমানদের আর্থসামাজিক অবস্থা বর্ণহিন্দুদের তুলনায় অনেক নিচে। বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে। বাংলাদেশেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক অবস্থান নিচের দিকে। শুধু ধর্মনিরপেক্ষতার আইন দ্বারা সংখ্যালঘুর সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এ সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও পরমতসহিষ্ণুতা আইন করলেই রাতারাতি গড়ে ওঠে না : এগুলো গড়ে ওঠে দীর্ঘদিন ধরে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার চটজলদি কোনো সমাধান নেই। তার জন্য পরমতসহিষ্ণুতার সংস্কৃতি গড়ে উঠতে হবে। এটি শুধু ধর্মের ব্যাপারেই নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই মানতে হবে। এখানে জোর করে কিছু চাপানো যাবে না, সবকিছু করতে হবে আইনের মাধ্যমে। তাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে। রাষ্ট্রে ও সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আস্তে আস্তে সংস্কৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই নিবন্ধের প্রথম খণ্ডে আমরা দেখেছি যে যাঁরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে জাহির করতে চান, তাঁরা সব সময় ধর্মনিরপেক্ষ নন। ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার জন্য মানসিকতার পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। এই মানসিক পরিবর্তন অর্জন করতে সময় লাগবে। তাই সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতা চাইলেও অর্জন করা সম্ভব নয়।

সাম্প্রদায়িকতা এত জঘন্য যে সব যুক্তিবাদী মানুষই এর হাত থেকে পুরোপুরি পরিত্রাণ চায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে সমস্যাটা ছোট। যদি পুরোহিত কিংবা মোল্লার নেতৃত্ব না মানা হয়, তাহলেই ধর্মনিরপেক্ষতা সম্ভব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ধরনের মতবাদে বিশ্বাস করতেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি মজার ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কবিগুরু জার্মানি সফরে গেলে সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কবিগুরু সৈয়দ মুজতবা আলীকে বললেন, “তা যাক বলতে পারিস সেই মহাপুরুষ কবে আসছেন কাঁচি হাতে করে?

আমি অবাক! মহাপুরুষ তো আসেন ভগবানের বাণী নিয়ে অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে। কাঁচি হাতে করে?

হা! হা! কাঁচি নিয়ে। সেই কাঁচি নিয়ে সামনের দাড়ি ছেঁটে দেবেন। পিছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুরমার করে একাকার করে দেবেন। হিন্দু-মুসলমান আর কতদিন এরকম আলাদা হয়ে থাকবে।”[১২]

এই ঘটনার বিবরণ পড়লে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় অত্যন্ত বিব্রত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই সমস্যার একটি সমাধান হতে পারে যদি পুরোহিতের টিকি ও মোল্লার দাড়ি কেটে সমাজে এদের প্রাধান্য নির্মূল করা হয়। (অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন যে টিকি কিংবা দাড়ি একবার কাটলেই চলবে না, কয়দিন পরপরই তা গজাবে, টিকি বা দাড়ি কেটে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়, এর জন্য একটি স্থায়ী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য সময়ের প্রয়োজন।) দাড়িবিহীন ও টিকিবিহীন মানুষের মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে। অথচ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হয়নি, শুধু যে হয়নি তা-ই নয়, সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা আরও অনেক তীব্র হয়েছে। এখন শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হচ্ছে না, ধর্মের অজুহাতে মুসলমান মুসলমানকে মারছে, হিন্দু হিন্দুকে মারছে, আঘাত হানা হচ্ছে আহমদিয়া, খ্রিষ্টান, শিখ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠীকে।

ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যার সমাধান কাঁচি হাতে মহাপুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ সমস্যা সাধারণ মানুষের সমস্যা। এর সমাধান সাধারণ মানুষকেই করতে হবে। বৈষম্যের সমস্যার সমাধান কীভাবে করতে হবে, সেটা রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই জানতেন। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে ‘অপমানিত’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,

সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, বৈষম্যের ওপর যে ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, তা কখনো টিকে থাকতে পারে না এবং এ ধরনের প্রয়াসের ফলাফল হয় ভয়ংকর। তাই তিনি লিখেছেন :

যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,

পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে

তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

সবার অধিকার স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় নিজের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। অন্যের মতের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে, অন্যথায় নিজের মতের প্রতিও অশ্রদ্ধা দেখা দেবে। এই পরমতসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের জন্যও অত্যাবশ্যক। যদি বিরোধী দলের মতের প্রতি কোনো দেশে শ্রদ্ধা না দেখানো হয়, তাহলে সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যে দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয় না, সে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কাজেই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা একে অপরের পরিপূরক। গণতন্ত্র ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ সম্ভব নয় আর ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপস্থিতিতে গণতান্ত্রিক সমাজও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক পরিবেশ।

ভারত ও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শ ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

• ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু সেসব রাষ্ট্রের জন্যই প্রয়োজন নয়, যেসব রাষ্ট্রে অনেক ধর্মাবলম্বী নাগরিক আছে। ধর্মনিরপেক্ষতা যেখানে শুধু একটি ধর্ম আছে, সেখানেও প্রয়োজন। কারণ, একই ধর্মের অনুসারীর মধ্যে বিভিন্ন গোত্র থাকে। ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র জড়িয়ে পড়লে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের মধ্যেও রাষ্ট্র জড়িয়ে পড়ে। তাই মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে হবে।

• আইনে ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকার থাকতে হবে, কিন্তু আইন কখনো ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতার আইন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে প্রভেদ হ্রাস করে না, এই অধিকার বিভিন্ন ধর্মের বিভেদকে চিরস্থায়ী করে তোলে।

• ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে না। বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রকে ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

• ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো চটজলদি সমাধান নেই। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য পরধর্মসহিষ্ণু সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের সংস্কৃতি আইন করলেই গড়ে উঠবে না, আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

• ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য প্রয়োজন পরমতসহিষ্ণু গণতন্ত্র। যে দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র আছে, সেখানে আইন করে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে না। আর যে দেশে গণতন্ত্র নেই, সে দেশে আইন করেও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

পাদটীকা

১. সৈয়দ মুজতবা আলী। ২০০১। ‘নেড়ে’। সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব)। ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৪৬৩-৪৬৬

২. সৈয়দ মুজতবা আলী। ২০০১। ‘The Origin of the Khojahs and Their Religious Life Today’ সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড (প্রথম পর্ব)। ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৩১৫-৪২৬

৩. তপন রায় চৌধুরী। ২০০৩। রোমন্থন অথবা ভীমরতি প্রাপ্তর পরচরিত চর্চা। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪. শেখ মুজিবুর রহমান। ২০১২। অসমাপ্ত আত্মজীবনী। ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১১-১৩

৫. শেখ মুজিবুর রহমান। ২০১২। অসমাপ্ত আত্মজীবনী। ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ৩৩

৬. টি, এন, মদন। ১৯৮৭। Secularism in Its Place. The Journal of Asian Studies. vol-16. No. 4 (Nov. 1987), ৭৪৭-৭৫৯

৭. ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট, ভারত সরকার। ২০০৬। Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India (Sachar Committee Report), নয়াদিল্লি।

৮. আলী রীয়াজ। ২০১৪। ভয়ের সংস্কৃতি। ঢাকা, প্রথমা, ১০৪-১০৫

৯. প্রাগুক্ত। আলী রীয়াজ। ২০১৪। ভয়ের সংস্কৃতি। ঢাকা, প্রথমা, ১০৩

১০. পিটার এল বার্গার। ১৯৭৩। The Social Reality of Religion / লন্ডন : এলেন লেইন। ১১৩

১১. গোপাল, এস, সম্পাদিত। ১৯৮০। Jawaharlal Nehru : An Anthology। দিল্লি : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ৩৩০

১২. সৈয়দ মুজতবা আলী। ২০০১। ‘গুরুদেব’। সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব), ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২৫৬।