০৪. ভারতে ব্রিটিশ শাসন : হিন্দু ও মুসলিম

মানসিকতার এই পরিবর্তন তো একদিনে হয়নি। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সলতে পাকানো হয়েছে আরও অনেক আগে থেকেই। এই মানসিকতা তৈরির মূল কারিগর হল হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগঠন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লিগ প্রভৃতি। ঐতিহাসিকভাবে আদিতে ভারত ভূখণ্ডে প্রথম ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করেছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। তাঁরা চেয়েছিল রাজশক্তি ব্রিটিশদের সাহায্যে ভারত থেকে মুসলিমদের ঝেটিয়ে বিদায় করতে। তাঁরা স্বপ্ন দেখত মুসলিম শূন্য একটি হিন্দু রাষ্ট্রের, যে রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা হবে সম্পূর্ণ গেরুয়া রঙের।

তবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘই প্রথম সাম্প্রদায়িক সংগঠন নয়, হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বহু প্রাচীন। তখনও ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রবেশ ঘটেনি। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের নিশ্চিহ্ন হওয়ার পিছনের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের (সে সময়ে হিন্দু বলে কোনো ধর্মের ধারণা ছিল না। বর্তমানে হিন্দু বললে তার ব্যাপ্তি অনেক। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলাটাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সব ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু হলেও, সব হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী নয়) ভূমিকা ইতিহাস ভুলে যায়নি। গৌতম বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অকথ্য নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলে গেছেন। তবুও প্রাচীন ইতিহাসের নৃশংসতম এক হত্যাযজ্ঞের পরে হিন্দুরাজা অশোকের ২৩৬ পূর্বাব্দে বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত বৌদ্ধদের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রযন্ত্রে কোনো রকম প্রভাব ছিল না বললেই চলে। অশোকের শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম ভারত ছেড়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চম শতাব্দীর চিনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও তীর্থযাত্রী ফেক্সিয়ান ভারত সফরের সময় স্থানীয় মহায়ন বৌদ্ধতত্ত্বে মৌলিক দুর্বলতা দেখতে পান। সেখানে অনেক ঈশ্বররূপী বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বরা মহাবিশ্বের অগণিত স্তরগুলোতে বসবাসরত। ওই বৌদ্ধতত্ত্ব হিন্দুধর্মের এতটাই কাছাকাছি ছিল যে, অনেকেই এই দুই ধর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পেতেন না। উঁচু বর্ণের ব্রাহ্মণরা ধর্ম বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতেন। তাঁরা বুদ্ধের দার্শনিক ভাবশিক্ষার বিরুদ্ধে ততটা সোচ্চার ছিলেন না। তবে ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত্তিপ্রস্তর অর্থাৎ, প্রাচীনকাল থেকে রক্ষা করে আসা বেদে দেওয়া ব্রাহ্মণদের দৈবত্ব, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বকে যখন বৌদ্ধবাদে প্রশ্নবিদ্ধ করা হল, তখন তাঁরা তার সর্বাঙ্গীন বিরোধিতা শুরু করলেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এক দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্রের ফসল ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের বিনাশ (অবশ্য শেষের দিকে বৌদ্ধ বিতারণে মুসলিমদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে অনেকে মনে করেন)। কারণ সে সময়ে বৌদ্ধধর্মই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে প্রধান ও একমাত্র হুমকিস্বরূপ। উঁচুবর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছ থেকে ধারাবাহিকভাবে অকথ্য অত্যাচারে নীচু শ্রেণির মানুষরা দলে দলে বৌদ্ধধর্মে চলে আসছিল। এটা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মেনে নিতে পারেনি। তবে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণ নিয়ে গবেষণা করা শ্রীনরেশ কুমার মনে করেন, বৌদ্ধবাদের বিরোধিতা ও একইসঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদের পুনঃস্থাপনের জন্যে ব্রাহ্মণ পুনর্জাগরণীরা তিন ধাপের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন। প্রথম ধাপে তাঁরা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ঘৃণা আর অত্যাচারের অভিযান শুরু করেন। এরপরে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের ভালো দিকগুলো আত্মস্থ করে নেয়, যাতে করে নীচু জাতের বৌদ্ধদের মন জয় করা যায়। কিন্তু বাছাইকৃত আত্মীকরণের এই ধাপে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য যাতে কোনোভাবেই ক্ষুগ্ন না হয় তা নিশ্চিত রাখা হয়। বৌদ্ধবাদ ধ্বংস প্রকল্পের শেষধাপে গৌতম বুদ্ধকে বিষ্ণুর দশাবতারের একজন হিসাবে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। এই কৌশলের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর বৌদ্ধধর্ম যে পৃথক ধর্ম নয় সেটা বুঝিয়ে দেওয়া গেল। অতএব বুদ্ধ বিষ্ণুর আর-একটি অবতার ছাড়া আর কিছুই নয়। হিন্দুধর্মের শরীরের ভিতর বৌদ্ধধর্মকে বিলীন করে দেওয়ার প্রয়াস। অবশেষে বৌদ্ধরা মূলত শূদ্র আর অচ্ছুত হিসেবে জাতপ্রথায় আত্মীকৃত হলেন –আর এভাবেই নিজ জন্মভূমিতেই বৌদ্ধরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগলেন।

বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ঘৃণা মনুসংহিতা, মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিতেও স্পষ্টত উল্লেখ আছে। গবেষক নীলেশ কুমার বলেন, “বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে চলা এই নির্মূলাভিযানকে বৈধতা দিতে ব্রাহ্মণ্য লেখাগুলোতে বৌদ্ধদের প্রচণ্ডভাবে তিরস্কার করা হয়। মনুসংহিতায় মনু বলছেন— “কেউ যদি বুদ্ধকে স্পর্শ করে … তবে সে স্নান করে নিজেকে শুচি-শুদ্ধ করে নেবে।” অপরাকা তাঁর গ্রন্থে একই ধরনের আদেশ দেন। ব্রাদ্ধ হরিত ঘোষণা করেন যে, বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করাই পাপ, যা কেবল আচারিক স্নানের মাধ্যমে স্খলিত হতে পারে। এমনকি সাধারণ জনগণের জন্যে লেখা নাটিকা কিংবা পুথিগুলোতেও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষ ছড়িয়েছেন। প্রাচীন নাটিকা ‘মৃচ্ছকটিক’-এ নায়ক চারুদত্ত এক বৌদ্ধ সন্তকে হেঁটে আসতে দেখে, বন্ধু মৈত্রীয়কে ক্রোধক্তিতে বলেন –“আহ্! কী অশুভ দৃশ্য– এক বৌদ্ধ সন্ত দেখছি আমাদের দিকেই আসছে।” অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থের কৌটিল্য বলেছে— “যদি কেউ শক্য (বৌদ্ধ), অজিবিকাশ, শুদ্র বা নিষ্ক্রান্ত ব্যক্তিদের ঈশ্বর বা পূর্বপুরুষদের পূণ্যার্থে উৎসর্গিত ভোজসভায় যোগদান করে, তাহলে তাঁর উপর একশো পণ অর্থদণ্ড আরোপিত হবে।” ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুজ্জীবনের পুরোধা শঙ্করাচার্য বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড নিন্দামূলক কথার মাধ্যমে বৌদ্ধদের মনে সীমাহীন ভীতির সঞ্চার করেন। পুরাণের অনেক রচয়িতাও বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক, তস্কর, অপবাদ, চরিত্রহরণের মাধ্যমে ঘৃণার এই পরম্পরা অব্যাহত রাখেন। এমনকি বিপন্ন সময়েও কোনো বৌদ্ধের বাড়িতে প্রবেশ করাকে ব্রাহ্মণদের জন্যে মহাপাপ হিসাবে তাদের ধর্মগ্রন্থ নারদীয় পুরাণে উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর দশাবতারে যে বুদ্ধকে একজন হিসাবে সংযোজন করেছে, সেই বিষ্ণুপুরাণে বৌদ্ধদের ‘মহামোহ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এখানে বৌদ্ধদের সঙ্গে কথা বললে পাপ”-কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে— “যারা, এমনকি বৌদ্ধ শ্ৰমণদের সঙ্গে কথা বলবে, তাঁদের নরকে যেতে হবে।”

কুশিনগরে গৌতম বুদ্ধ মারা যান। সেই কারণে এটি বৌদ্ধদের কাছে একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থান। এই নামকরা শহরের চাকচিক্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে ব্রাহ্মণরা এই কুৎসা রটায় যে, এই শহরে মৃত্যু হলে সে সরাসরি নরকে চলে যাবে কিংবা পরজন্মে গাধা হয়ে জন্মাবে। কিন্তু ব্রাহ্মণীয় পবিত্র নগর কাশিতে মৃত্যু হলে সে সরাসরি স্বর্গে চলে যাবে। নরেশ কুমার বলেন, “বুদ্ধের নাম কলুষিত করার পাশাপাশি এহেন ব্রাহ্মণ্য পুনর্জাগরণবাদীরা নিরপরাধ বৌদ্ধদের নিপীড়ন কিংবা এমনকি মেরে ফেলার তাগিদ হিন্দুরাজাদের দিতে থাকেন। বাংলার শৈব ব্রাহ্মণরাজা শশাঙ্ক শেষ বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্ধনের বড়ো ভাই রাজ্যবর্ধনকে ৬০৫ সালে হত্যা করেন। শশাঙ্ক বোধিগয়াতে গিয়ে পবিত্র বোধিবৃক্ষকে উপড়ে ফেলেন। এই বোধিবৃক্ষ বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র স্থান। কারণ এই বৃক্ষের নিচে বসে ধ্যান করে গৌতম বোধি প্রাপ্ত হন, বুদ্ধ হন। পাশের বৌদ্ধবিহারে থাকা বুদ্ধের প্রতিকৃতি সরিয়ে ফেলে তার জায়গাতে শিবের প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে দেয় শৈবরাজা শশাঙ্ক। শশাঙ্ক কুশিনগরের সব বৌদ্ধভিক্ষুদের নির্বিচারে হত্যা করেন। আর-এক শৈবরাজা মিহিরকুল (মিহিরকুল ছিলেন হুন জাতি। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের উসকানিতে কাজটি করেন। পরে কি শিবের উপাসক হয়েছিলেন?) ১৫০০ বৌদ্ধ তীর্থস্থান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। শৈবরাজা তরামন কৌসম্বিতে থাকা বৌদ্ধ মঠ ঘোষিতরাম ধ্বংস করেন বলে জানা যায়। অষ্টম শতকের বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক শঙ্কর বুদ্ধকে ‘জনতার শত্রু’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শঙ্করাচার্যকে হিন্দু সাহিত্যে বৌদ্ধবাদের পরাজয়ের কারণ হিসাবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গণহারে বৌদ্ধ, বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরগুলি ধ্বংস করে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের নিমূল হওয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। বহু বৌদ্ধমন্দির গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে হিন্দুমন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। ড. বরসম্বোধি ভিক্ষু লিখেছেন— “বোধগয়ার মহাবোধি বিহারকে জোর করে শিব মন্দিরে পরিণত করা হয়েছে। কুশিনগরের বুদ্ধের স্তূপ-প্যাগোড়াকে রমহর ভবানী নামের এক অখ্যাত হিন্দু দেবতার মন্দিরে পরিবর্তিত করা হয়। জানা যায় যে, আদি শঙ্কর অধিকৃত বৌদ্ধ আশ্রমের জায়গাতে হিন্দু শ্রীঙ্গেরী মঠ বানিয়েছিলেন। অযোধ্যার অনেক হিন্দু তীর্থস্থান, যেমন সবরীমালা, বদ্রীনাথ কিংবা পুরীর মতো প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ্য মন্দির আদতে একসময় বৌদ্ধমন্দির ছিল।” স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও এই ইতিহাস স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন– “জগন্নাথ মন্দির একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। আমরা ওইটিকে এবং অন্যান্য বৌদ্ধ মন্দিরকে হিন্দু মন্দির করিয়া লইয়াছি।”

‘A History of Indian Buddhism’ গ্রন্থের লেখক ইতিহাসবিদ এস, আর, গোয়েল লিখেছেন— ব্রাহ্মণবাদীদের শত্রুতার জন্যেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধবাদের অবলুপ্তি ঘটেছে। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ (১৮৫-১৫১ পূর্বাব্দ) বৌদ্ধদের প্রতি প্রচণ্ড বৈরী ছিলেন। তিনি ধর্মীয় সূত্র লেখনিগুলোসহ বৌদ্ধ প্রার্থনালয় জ্বালিয়ে দেওয়া ছাড়াও অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষুকে গণহারে হত্যা করেন। প্রথম সহস্রাব্দীর দ্বিতীয় অংশে বৌদ্ধদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা যা জানি তা মূলত এসেছে সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে। যদিও কিছু জায়গাতে বৌদ্ধদের সমৃদ্ধ হতে দেখেছেন, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি বৌদ্ধবাদকে দেখেছেন জৈন ও ব্রাহ্মণ শক্তির কাছে পরাভূত মৃতপ্রায় সত্তা হিসাবে। চালুক্যদের রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, চালুক্যদের শাসনামলে অন্ধ্র আর পল্লব শাসকদের অনুকূল্যে গড়ে ওঠা অনেক বৌদ্ধ স্তূপ মন্দির পরিত্যক্ত কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই অঞ্চলগুলো বৈষ্ণব-পূর্ব চালুক্যদের শাসনাধীনে আসে, যাঁরা বৌদ্ধদের প্রতি প্রচণ্ড বৈরী ছিলেন। তিনি শশাঙ্ককে একজন ‘বিষাক্ত গৌড় সাপ’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন, যিনি বাংলায় বৌদ্ধ স্তূপ-মন্দিরগুলো ধ্বংস করেন, আর তাঁর রাজ্যের বৌদ্ধ শ্ৰমণদের মাথার জন্যে একশো স্বর্ণমুদ্রা করে পুরস্কার ঘোষণা করেন। হিউয়েন সাঙ সহ অনেক বৌদ্ধসূত্রগুলোতে থানেশ্বরের বৌদ্ধরাজা রাজ্যবর্ধনের হত্যার জন্যে শশাঙ্ককেই দায়ী করা হয়। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, বোধিগগায়ার বোধিবৃক্ষ কাটা ছাড়াও ওখানকার বুদ্ধের মূর্তিগুলোকে শিবলিঙ্গ দ্বারা প্রতিস্থাপন করেন। লোহারা সাম্রাজ্যের শেষ হিন্দুরাজা হর্ষ (১০৮৯-১১০১) আর একটি ধর্মীয় নিবর্তনমূলক নিয়ম চালু করেন। তিনি একাধারে হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠগুলো ধ্বংস করা শুরু করেন। দ্বিতীয় লোহারা সাম্রাজ্যের সময় (১১০১-১১৭১) অবশ্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দুটি ধর্মই পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। “The Decline and Fall of Buddhism” বইতে ডক্টর কে, জামানদাস জানিয়েছেন যে, দুটো বুদ্ধের মূর্তি হর্ষের ধ্বংসাভিযানের হাত থেকে বেঁচে যায়, তা রাজা জয়সিংহের (রাজত্ব ১১২৮-১১৪৯) আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তা ছাড়াও শ্রীনগরের কাছে আরিগোনের বৌদ্ধবিহার আগুনে ভস্ম করে দেওয়া হয়।

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকে যখন ইসলাম দক্ষিণ এশিয়ায় আগমন করে তখন থেকেই এটি হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মকেই উদার ও বিশ্বজনীন ধর্ম হিসাবে প্রতিস্থাপন করে ফেলে। আগে যেভাবে বলা হল, মধ্য এয়োদশ শতকে বাগদাদে হুলাগু খানের গণহত্যা ও ধ্বংসলীলার কারণে অনেক মুসলিমই তুলনামূলক ঝামেলাবিহীন জায়গাগুলোতে আশ্রয় খুঁজছিল। অনেকেই ভারতবর্ষকেই পছন্দ করে নেন। খালি হাতে আসেননি কেউ। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল উন্নততর নৈতিক শিক্ষা ও তার প্রয়োগ এবং এর সঙ্গে সুফি শিক্ষা ভারতীয় জনগণকে ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করতে প্রণোদিত করে। সুফি সাধকদের প্রভাব, বর্ণপ্রথার চাপ এবং সেইসঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনকে রুখে দেওয়ার মতো রাজনৈতিক শক্তির অভাবে বাংলাতে সবচাইতে বেশি লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

যাঁদের আমরা হিন্দুবাদী বলি তাঁরা আসলে নির্দিষ্টভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী। যবনদের ঘৃণা করার অভ্যাস এঁদের অনেক পুরোনো অভ্যাস। মুসলিম শাসনের ৮০০ বছরে তাঁরা এঁটে উঠতে পারেনি। মুসলিমদের এক হাতও নিতে সক্ষম হয়নি। রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য পেতেই তাঁরা নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়।

৮০০ বছরের মুসলিম শাসকদের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ওই ৮০০ বছরে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কিন্তু শূদ্র, অন্ত্যজ, দলিতদের উপর ধারাবাহিক অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে গেছে। কিন্তু মুসলিমদের সঙ্গে কখনোই দ্বন্দ্বে জড়ায়নি। বরং মুসলিম শাসকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থেকেছে। হয়তো শক্তিহীনতার কারণেই। এইসব ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই ভারতকে সেইরূপে পেতে চায়– যে ভারতে শূদ্র থাকবে না, দলিত থাকবে না, বৌদ্ধ থাকবে না, জৈন থাকবে না, শিখ থাকবে না, মুসলিম থাকবে না, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক হিন্দুরাও থাকতে পারবে না। এই উপমহাদেশে থাকবে কেবল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। এই সংগঠন যে ‘হিন্দুরাষ্ট্র’ চায়, তা আসলে ব্রাহ্মণবাদীদের রাষ্ট্র, সে রাষ্ট্রে উচ্চবর্ণ ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর থেকেই ব্রিটিশরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল হিন্দু-মুসলিমকে একে অপরের জন্মশত্রু বানিয়ে ফেলতে পারলেই এ দেশে নিরঙ্কুর শাসন করা সম্ভব। ওরা যখন নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে মরবে, আমরা তখন নির্বিঘ্নে এ দেশ থেকে সব লুঠ করে ব্রিটেনে নিয়ে যেতে পারব। সেজন্য চাই ‘Divide & Rule’। এই কৌশলটা প্রথম মাথায় এলো লর্ড এলগিন স্টোনের, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। এরপর ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত সচিব উড ভারতের বড়োলাট লর্ড এলগিনকে এক চিঠিতে লিখছেন –“এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে লড়িয়ে ভারতে ক্ষমতা কায়েম রাখতে হবে।… সুতরাং সকলের সম্মিলিত চেতনা জেগে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টির জন্য যা পারেন দ্রুত করুন।” ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের এই রাজনৈতিক প্রয়োজনটা মেটানোর জন্য হাজির হয়ে গেল উগ্র হিন্দুবাদী গোষ্ঠী। সেই গন্ধটা ব্রিটিশরা ভারতেই ঢুকেই বোধহয় পেরে গিয়েছিল। ১৮৭৩ সালে অমৃতসরে ‘শ্রীগুরু সিং সভা’ এবং ১৮৭৫ সালে বোম্বে (অধুনা মুম্বাই) শহরে ‘আর্য সমাজ’ নামে দুটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটল। হ্যাঁ, এই দুটি সংগঠন প্রথমে হিন্দু মহাসভা ও পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার জ্বণ হিসাবে কাজ করেছিল। সে সময় কোহট, বানু, মদলতাল, নাগপুর, কানপুর সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নিজেরাই আজকের দিনের মতোই কৌশল অবলম্বন করে দাঙ্গা সংঘটিত করত। লুঠতরাজ ও মানুষ হত্যা করত। এর ফলে মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দুদেরও মৃত্যু হত। লুঠতরাজ, হত্যাকাণ্ড চালিয়ে সেই দায় শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হত, এখনকার মতোই। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিজস্ব প্রচার মাধ্যমে তাঁদের অন্যতম জন্মদাতা হেডগেওয়ারকে উদ্ধৃতি করে বলা হচ্ছে– “.. এগুলি হিন্দু-মুসলিমের দাঙ্গা নয়। তিনি (হেডগেওয়ার) বলতেন, এগুলি মুসলিমদের দাঙ্গা। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে তারাই দাঙ্গা করে এবং আক্রমণ করে।”

ইতিহাসকে বিকৃতি করা এদের মজ্জাগত অসুখ, সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ও হিন্দুদের পক্ষে ইতিহাসের বিকৃতি করা এঁদের ফ্যাসিস্ট পলিসি। অর্থাৎ মুসলিম শাসক মানেই অত্যাচারী, খুনী এবং হিন্দুশাসকরা সকলেই মহান, দয়ালু। বিকৃতি শুরু হয়েছিল মুসলিমদের মোপলা বিদ্রোহ দিয়ে। অত্যাচারী ব্রিটিশদের পক্ষে বয়ান দিল এঁরা, যা মুসলিম বিদ্রোহীদের বিপক্ষে গেল। এই বিদ্রোহ নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বক্তব্য কী ছিল? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বলেছিল বিদ্রোহ নয়, ওটা দাঙ্গা ছিল –“এই দাঙ্গার পরিণতি মোপলাদের নৃশংস অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ, লুঠ, হত্যা, ধর্ষণ এবং জোর করে ধর্মান্তরিত করা।” মুসলিমদের যে মোপলা বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল, সেই বিদ্রোহ কেন হয়েছিল? মোপলা শব্দের অর্থ রায়ত। রায়ত হল রাষ্ট্রের প্রজাসাধারণ ও শাসকশ্রেণির অধীনস্থদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত। মোগল ও ব্রিটিশ শাসনকালে প্রথাগত ও আইনসম্মতভাবে কৃষককুলকে বলা হত। রায়ত মূলত একটি আরবি শব্দ ‘রঈয়াৎ’ থেকে উদ্ভব হয়েছে। মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় রায়ত ছিল একজন চাষি। মালায়লাম ভাষায় মাপ্পিলা লাহালা বা মোপলা।

সুদূর অতীতে আরব দেশ থেকে দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে মোপলারা বসতি স্থাপন করে। তাঁদের জীবিকা ছিল প্রধানত কৃষিকাজ। জমিদারদের কাছে বর্গাভিত্তিক চাষাবাদ করত মোপলারা। মহিশুর সুলতানদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধেও মোপলাদের সংগ্রামের কথা ‘ডিউক অফ ওয়েলিংটন’-এর জীবনী থেকে জানা যায়। কেরল রাজ্যের অধিবাসী দরিদ্র মোপলাদের উপর শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও আক্রমণই এই বিদ্রোহের জন্ম দেয়। মোপলারা মূলত সমুদ্র উপকূলবর্তী মালাবার অঞ্চলের কৃষিজীবী। জমিদারের খাজনা, মহাজনের ঋণের অত্যাচার সব মিলিয়ে তীব্র অসন্তোষ দীর্ঘস্থায়ী মোপলা বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল একাধিক সময়ে (১৮৭৩-১৮৯৬)। মালাবারের ওয়ালুভানাদ ও এরনাদ তালুক জুড়ে দশ লক্ষ মোপলা চাষি সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে মোপলারা প্রাথমিকভাবে পরাজিত হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেও বিভিন্ন সময় চোরাগোপ্তা আক্রমণ ও গেরিলা যুদ্ধে আঘাত হানতে থাকে। ১৮৮৫ সাল নাগাদ দ্বিতীয় মোপলা বিদ্রোহ হয়, যা দমন করতে ব্রিটিশ সরকার ৩০০০ সৈন্য ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিযুক্ত করে। দ্বিতীয় বিদ্রোহ দেড় বছর স্থায়ী হয়। আবারও বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে। তাঁদের নির্মম ভাবে দমন করা হয় পিটুনি কর’ বসিয়ে ও দ্বীপান্তর পাঠিয়ে। ১৮৯৪ সালে তৃতীয় মোপলা বিদ্রোহ এবং ১৮৯৬ সালে চতুর্থ মোপলা বিদ্রোহ ঘটে। সবকটি বিদ্রোহই কঠোর ও নির্মম হাতে দমন করা হয়। চতুর্থ মোপলা বিদ্রোহে ভীত শাসকগোষ্ঠী জমিদারদের বর্ধিত খাজনা ও মহাজনদের সুদ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, যদিও সামন্ত শ্রেণি তাঁদের বহু উপারে শাসন শোষণ অব্যাহত রেখেছিল।

১৯২১ সালে মোপলারা মালাবারকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেন। ব্রিটিশ সরকার মালাবারে অসংখ্য সৈন্য, ছোটোবড়ো ট্যাংক, কামান, বোমা, কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ পাঠায়। প্রথমদিকে কয়েকজন অত্যাচারী জমিদার মহাজন জনরোষে প্রাণ হারায়। ব্রিটিশ সরকার কৌশলগতভাবে একে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সফলও হয়। ব্রিটিশ অ্যানি বেসান্ত (এই ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ অ্যানি বেসান্ত পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্পদ ছিলেন) বয়ান দিলেন –“মুসলিম মোপলারা অনেক হিন্দুকে জোর করে ধর্মান্তরিত করে এবং অনেক হিন্দুকে হত্যা করে। অনেক হিন্দুকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, এদের মোট সংখ্যা ১০০,০০০।” দেশের এলিট বুদ্ধিজীবী মহলের বৃহৎ অংশ মোপলাদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার প্রসঙ্গে নীরব থাকলেন। বিদ্রোহীরা একমাস যুদ্ধ চালালেও ব্রিটিশ সরকার মোপলা এলাকার উপর আকাশ থেকে বোমা, রণতরী ও কামান থেকে নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে প্রায় ১০,০০০ সাধারণ মানুষ হত্যা করে, তাঁদের বাড়িঘর, দোকান-পাট ও ক্ষেতখামার ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। ধরপাকড়, পৈশাচিক অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। প্রায় ১০০ মোপলা প্রজাকে গ্রেফতার করে একটি মালগাড়িতে বোঝাই করা হয় এবং দরজা বন্ধ করে তাঁদেরকে কালিকট প্রেরণ করার সময় হয় ৬০ জনের মৃত্যু হয়।

মোপলা বিপ্লবীদের একশো ভাগই ছিল মুসলমান। যেহেতু সেখানকার রাজা-মহারাজা-জমিদাররা বারেবারে ব্রিটিশদের পক্ষে সাহায্য করে এসেছেন, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবী মোপলা বাহিনী হিন্দু বিত্তবানদেরও শত্রু মনে করতে দ্বিধা করেনি। উপেক্ষিত শোষিত অনুন্নত নিম্নশ্রেণির অ-মুসলমানরা প্রতিবারেই মোপলাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা করলেও নেতৃস্থানীয় ধনী মধ্যবিত্তদের কৌশলময় প্রচারে তাঁদের বোঝানো সম্ভব হয়েছিল যে ওটা হিন্দু-মুসলমানের লড়াই। তাই অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের অপব্যবহারের ফলে নীল বিদ্রোহের মতো মিলিত হিন্দু-মুসলমান একত্রিত সংগ্রাম হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলিদের খেলাফত আন্দোলনেও ওই মোপলা বাহিনী সাড়া দিতে ভোলেনি। ব্রিটিশ সরকার সারা ভারতে যা করেনি তা করেছে মোপলাদের বিরুদ্ধে।

এটা ইতিহাস। যেটা বিকৃতি ইতিহাস, তা হল হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা। এই মোপলা বিদ্রোহ ও ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয়দের এইভাবে নৃশংস হত্যাকে যেভাবে ভাবাতে চেয়েছিল, সেভাবেই ভাবতে সাহায্য করেছিল হেডগেওয়ার ও আরএসএস। এঁরা কেউই ব্রিটিশদের এহেন হত্যাকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করা তো দূরের কথা, উলটে ভারতীয় মুসলিমদেরই কাঠগোড়ায় তুলে দিল। হেডগেওয়ার ও আরএসএসদের অনুপ্রেরণায় ১৮৮৭ সালে ভারত সচিব লর্ড ক্রুস লিখলেন –“ধর্মের ক্ষেত্রে এই বিভেদের মনোভাব আমাদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে খুবই অনুকূল।” ১৯২৫ সালে ভারত সচিব বার্কেন হেড বডোলাট লিখলেন– “সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি চিরস্থায়ী হোক, সবসময়ে সর্বান্তকরণে আমি এই আশা করছি।”

নাগপুরে আরএসএসের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যুক্ত ছিলেন হেডগেওয়ার, এ বি এস মুঞ্জে, ড. এল ভি পরাঞ্জপে, ড. বি বি পলকর এবং বাবুরাও সাভারকর (বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভাই)। হেডগেওয়ার ছাড়া বাকি চারজনেরই হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। হিন্দু মহাসভা ছাড়াও আরএসএসের জন্মলগ্নে আমাদের দেশে আরও বেশ কয়েকটি হিন্দু সম্প্রদায়ের সংগঠন ছিল। যেমন –হিন্দু স্বয়ংসেবক সমিতি, হিন্দু সংরক্ষণ সমিতি ইত্যাদি। এই সংগঠনগুলির সঙ্গে এ বি এস মুঞ্জে, ড. এল ভি পরাঞ্জপেদের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এঁরা ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির ক্রিয়াকর্মের ব্যাপক সমর্থক ছিল। ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির ক্রিয়াকর্মের একেবারে সূচনাপর্ব থেকেই মূলত মহারাষ্ট্রকে (দেশভাগের আগে এবং অনেক পরে মহারাষ্ট্র নামে কোনো প্রদেশ ছিল না। ১৯৬০ সালে বোম্বে দু-টুকরো হয়ে দক্ষিণাংশ মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমাংশ গুজরাট প্রদেশ সৃষ্টি হয়। কেন্দ্র করে যাঁদের হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার জন্ম হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে মুসোলিনিকে ঘিরে একটা বড়ো রকমের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। আরএসএসে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এ বি এস মুঞ্জের সঙ্গে মুসোলিনির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৩১ সালে মুঞ্জে ইটালিতে সফর করেন এবং ইটালির বেশকিছু সামরিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। যুবসম্প্রদায়ের মগজ কীভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে ধোলাই করতে হবে এখান থেকেই শিখে নেন। আরএসএসের জন্মের আগের বছর থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কেশরী’ পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ইতালির ফ্যাসিবাদ এবং মুসোলিনির সম্পর্কে ইতিহাস প্রবন্ধ লেখা হত। ১৯৩৫ সালের পর ফ্যাসিবাদ এবং মুসোলিনির সম্পর্কে কেন আর ইতিবাচক প্রবন্ধ লেখা হল না? কারণ তখন বিশ্বের পরিস্থিতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক-মুহূর্তের থমথমে, আরএসএসের পরম বন্ধু ব্রিটিশের শত্রুপক্ষ ইতালি এবং অক্ষশক্তির দেশগুলি। বন্ধুর শত্রু হলে কি আমার বন্ধু হতে পারে?

পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত ‘পাঞ্জাবি’ পত্রিকায় হিন্দুদের কীভাবে দেশ গড়তে হবে, সে বিষয়ে জনৈক ব্যবসায়ী aloin se pot facena– “This can only be achieved by asserting-purely Hindu interest, and not by an Indian Propaganda. The consciousness must arise in the mind of each Hindu that he is a Hindu, and not merely an Indian and when it does arise the newly awakened force is bound to bring its result.” (এটি কেবল নির্ভেজালভাবে হিন্দুস্বার্থের দাবিতে অর্জন করা সম্ভব, কোনও ভারতীয় প্রচারের দ্বারা নয়। প্রতিটি হিন্দুর মনে এই চেতনা জাগ্রত হতে হবে যে, তিনি কেবল ভারতীয় নন, তিনি একজন হিন্দু এবং যখন উত্থিত হবে সদ্য জাগ্রত শক্তি, তার ফলাফল আনতে বাধ্য।)

আরএসএস সংগঠনের ‘বিদ্যাভারতী’ এই ফ্যাসিস্ট সংগঠনগুলির ভাবাদর্শেই তৈরি করা হয়েছে। ফ্যাসিস্ট এই সংগঠনগুলিতে ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি শিশু-কিশোরদের নেওয়া হয়। তাঁদের নানা প্রকারের শরীরচর্চার সঙ্গে সঙ্গে আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ ছিল বাধ্যতামূলক, অর্থাৎ আরএসএসের প্রশিক্ষণে যে সমস্ত রীতিনীতি অবলম্বন করা হয়, সেগুলি মূলত ফ্যাসিস্ট সংগঠনগুলি থেকেই ধার করা। ১৯২২-২৪ সালে রামচন্দ্র রাদুর নেতৃত্বে অন্ধ্রের কয়া উপজাতির মানুষরা ঔপনিবেশিক সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ব্রিটিশ শাসকদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে দিয়েছিল তাঁরা। আইনসভার ভিতরে ঔপনিবেশিক ভিত প্রায় টলিয়েই দিয়েছিল। ১৯২৩ সালে পাঞ্জাবের আকালিরা ও সত্যাগ্রহীরা জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য নাগপুরে সমবেত হয়েছিল। এই সমাবেশও ঔপনিবেশিক প্রভুদের হৃদয়ে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা হেডগেওয়ারকে নাগপুরেই আরএসএসের জন্মদানের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা করল। ১৯২৭ সালে আরএসএস স্বয়ংসেবকদের জন্য একটা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল। লাঠি, তরবারি, বর্শা চালানোর প্রশিক্ষণ। না, আরএসএসের এই সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নয়, এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশি ও মুসলিমদের হত্যা করা। একই সঙ্গে ব্রিটিশদের তোয়াজ করা। প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯২৭ সালেই একটি দাঙ্গা সংঘটিত হল। ১৯২৭ সালে এই নাগপুরের দাঙ্গায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আরএসএসের ভারতীয় সমাজজীবনে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ, প্রাদেশিকতার বিষবৃক্ষ রোপণের সূচনা। এই দাঙ্গায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে মুসলিম নিধনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে নাগপুর এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে চরম প্রতিক্রিয়াশীল এই সংগঠনটির যাত্রা শুরু। গোটা দেশে তখন ঝড়ের পূর্বাভাস স্পষ্ট। এই পূর্বাভাসের লক্ষণ দেখেই জাতীয়তাবাদকে হিন্দুত্বের মোড়ক দিয়ে দেশের নানা প্রান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বাভাবিক মিত্রেরা কাজ শুরু করে দিল।

কখনো ব্রিটিশরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আরএসএসের দিকে, কখনো আরএসএস সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ব্রিটিশদের দিকে। ক্রমশ একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল। ভারতের প্রথম পর্বের ব্রিটিশ বিরোধী কৃষক আন্দোলনগুলিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ লক্ষ করা যায়নি। এমনকি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এই মহাবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহ নির্মূল করতে শুধুমাত্র দিল্লি শহরেই ২৭,০০০ ভারতীয় মুসলিম বিপ্লবীদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল (আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস –সিদ্ধার্থ গুহরায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬৩০)। ইতোমধ্যে ব্রিটিশরা উপলব্ধি করল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হলে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সেই কারণে ১৮৭০-এর দশক থেকে ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সম্ভাবনা দূর করতে ব্রিটিশ সরকার লোক দেখানো মুসলিম তোষণ করতে শুরু করে দেয়। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৃদ্ধি করার জন্য এটি একটি কৌশল ছিল। এর ফলে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের অতি দ্রুত ক্ষেপিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার আরএসএসের সক্রিয়তার আরও বলব পরে। তার আগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার ব্রিটিশপ্রভুদের অবদানের কথা জেনে নেব, যে বিষবৃক্ষের ফল উভয় সম্প্রদায় আজও সেবন করে চলেছি। স্যার জন স্ট্রাচে এসময় লিখছেন –“ভারতে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে একটি দারুণ সুবিধা।” মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শ দেন– “প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান নীতি ছিল ‘বিভাজন ও শাসন’, আমাদের এই নীতি গ্রহণ করা উচিত।” ১৯০১ সালে বড়োলাট লর্ড কার্জন স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করলেন– “যতদিন আমরা ভারত শাসন করব, ততদিন পর্যন্ত আমরা হলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি।” এই শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রাখতেই ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যকে নিরাপদ, নিরঙ্কুশ ও দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকার জাতিতে জাতিতে বিভেদ, ভাষায় ভাষায় বিভেদ এবং ধর্মে ধর্মে বিভেদ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়। এই অসুখগুলো ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী তথা উচ্চবর্গীয়দের আদি থেকেই ছিল, ব্রিট্রিশরা কেবল সুচারুভাবে সেই আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছিল।

ভারতের সমাজব্যবস্থায় কিছু কিছু হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় চেতনার এগিয়ে এসেছিল শুরুর দিকে। ব্রিটিশ সরকার ভারতের মুসলিম ও অন্যান্য অ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সরকার তাঁদের উৎসাহিত করে। এভাবে তাঁরা হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে, এমনকি বর্ণহিন্দুদের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ বৃদ্ধি করে ব্রিটিশ বিরোধীকে দুর্বল করার চেষ্টা করে গেছে, সফলও হয়েছে অনেকক্ষেত্রে।

শুরু হয়ে গেল লোক-দেখানা তীব্র তোষণনীতি। ভারতের ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির যে উদ্যোগ নিয়েছিল, তাতে মূলত তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়– (১) ব্রিটিশরা প্রথমে মুসলিমদের আধিপত্য ধ্বংস করে ভারতে সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল। এছাড়া প্রথমদিকে ব্রিটিশ প্রশাসনের নিম্নস্তরের বিভিন্ন পদে কাজের জন্য শিক্ষিত হিন্দু-ব্রাহ্মণরা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই পর্যায়ে ব্রিটিশরা হিন্দুদের প্রতি সদয় ছিল। (২) প্রশাসনে হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আধিপত্য কিছুদিনের মধ্যেই ব্রিটিশদের নজরে আসে। স্যার উইলিয়াম লি নামে জনৈক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশকর্তা ১৯০০ সালে লক্ষ করেন ১৮৬৯ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং ব্রিটিশ প্রশাসনে হিন্দু ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। এতটাই যে মনে হচ্ছে ব্রাহ্মণরাই দেশ পরিচালনা করছে, ব্রিটিশরা নয়। আবার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ব্রাহ্মণরাই অগ্রভাগে থাকে, এটাও সরকারের নজরে আসে। দেখা গেল ব্রিটিশ বিরোধী কংগ্রেস দলে এবং অ্যানি বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনেও ব্রাহ্মণরাই অগ্রভাগেই আছে। তাঁরাই সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্ররোচনা দিচ্ছে বলে ব্রিটিশরা মনে করতে থাকে। এই প্রেক্ষাপট থেকেই ব্রিটিশরা লোক-দেখানো মুসলিম তোষণ করতে শুরু করে দিল। এর ফলে ব্রিটিশ-ভারতীয়দের সংগ্রামের পথ ঘুরে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগ্রামে পরিণত হতে খুব বেশি সময় লাগল না। মুসলিমদের শিক্ষা প্রসঙ্গে স্যার ডব্লিউ এইচ গ্রেগরি ১৮৮৬ সালে লর্ড ডাফরিনকে লেখেন– “আমি নিশ্চিত যে, মুসলিমদের শিক্ষার প্রসার ব্রিটিশ সরকারের কাছে খুবই ফলদায়ক হবে। শিক্ষিত মুসলিমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ ও বাবুদের আন্দোলন থেকে দূরে থাকবে। মুসলিমদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতে মুসলিমরাই ছিল রাজশক্তি। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে হিন্দু সম্প্রদায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। এটা বুঝিয়েই ব্রিটিশ সরকার মুসলিমদের তোষণ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাঁদের ব্যবহার করে। সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা টোপ ফেলল। সেই টোপ গিলল আলিগড় আন্দোলনের নেতা ‘স্যার সৈয়দ আহমদ। এইসব ‘স্যার’ ‘প্রিন্স’, ‘রাজা’ উপাধি পাওয়া যেত সফলভাবে ব্রিটিশদের চামচাগিরি করলেই, ব্রিটিশরা আহ্লাদিত হয়ে দিত। সেই ‘স্যার’ উপাধি পেয়ে তাঁরা সমাজের ‘প্রভু’ হয়ে পড়তেন। সৈয়দ আহমদও ব্যতিক্রম ছিলেন না। ১৮৭৫ সালে আলিগড়ে ‘অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটা অবশ্যই একটা উত্তম কাজ। অধম কাজটিও শুরু হল এই কলেজ থেকেই। এই কলেজের আর্চিবোল্ড, থিওডোর, বেক, মরিসন প্রমুখ ব্রিটিশ-খ্রিস্টান অধ্যক্ষ হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলিমদের মনে বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতার মনের ভিতর বিষ ঢুকিয়ে দিতে থাকল। (৩) ব্রিটিশ সরকার হিন্দু উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের পাশাপাশি পিছিয়ে-পড়া হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোকেও তোষণ করতে শুরু করে।

বহিঃশক্তি ব্রিটিশদের হাতের কাছে পেয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, বি আর আম্বেদকরদের মতো মানুষরাও বাণী ছাড়তে শুরু করে দিলেন। দু-একটা নমুনা একটু দেখে নিতে পারি। জ্ঞানযোগে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন– “মুসলমানরা মুখে বলে চলেছে সার্বজনীন সৌভ্রাত্বের কথা, কিন্তু বাস্তবে কী দেখা যাচ্ছে? কোনো অ-মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয় তো বটেই, বরং তাঁর গলা কাটা যাবার সম্ভাবনা দেখা যাবে।” বাবা সাহেব আম্বেদকর লিখলেন– “ইসলামের সৌভ্রাতৃত্ব (মিল্লাৎ) সমগ্র মানব জাতির জন্য নয়। এ হল মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের সৌভ্রাতৃত্ব। এই সৌভ্রাতৃত্বের সুফল শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যাঁরা বাইরে তাঁদের জন্য আছে শুধু ঘৃণা ও শত্রুতা।”(Pakistan or Partition of India, Government of Maharashtra Publication, 330) পাশাপাশি মুসলিম নেতারাও কী বলছেন জেনে রাখা প্রয়োজন এই পরিপ্রেক্ষিতে। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক আনোয়ার শেখ লিখলেন –“মানবজাতির প্রতি ইসলামের ভালোবাসা এক চূড়ান্ত মিথ্যাচার। ইসলামের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে অ-মসুলমানদের প্রতি ঘৃণা। অ মুসলমানদের শুধু নরকের অধিবাসী বলেই ইসলাম ক্ষান্ত থাকছে না। মুসলমান ও অ-মুসলমানদের মধ্যে চিরস্থায়ী এক ঘৃণা ও সংঘাত বিদ্যমান রাখাই ইসলামের উদ্দেশ্য।”(Islam : The Arab Imperialism) অনিরুদ্ধ জ্ঞানশিখা ওরফে আনোয়ার শেখ, যিনি তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের বেশিরভাগ সময় যুক্তরাজ্যে কাটিয়েছেন। ওয়েল্ড কার্ডিফেই মারা যান ২০০৬ সালে। Practical Vedanta’ গ্রন্থে বিবেকানন্দ লিখছেন– “তাহাদের (মুসলিমদের) মূলমন্ত্র আল্লা এক এবং মোহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হবে; যে-কোনো পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে, যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে-কোনো গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে সেগুলিকে দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকার দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।”

শুধু বিবেকানন্দ, আম্বেদকর, আনোয়ার শেখরাই নয়–ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী জুড়েই এ ধরনের বিষময় লেখালেখি চলছিলই। লেখক-মনিষীদের একমাত্র উপজীব্য হয়ে উঠছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তৈরি করা। উভয় সম্প্রদায়ের এলিট মানুষদের লাগাতার এই প্রয়াসের ফলে অবশেষে আমরা হাতে উঠে এলো ‘দ্বিজাতিতত্ত্ব’। আসব আমরা সে কথায়। তার আগে আরএসএস নিয়ে সামান্য কিছু বলা বাকি আছে, সেটুকু সেরে নিই। হিন্দু মহাসভার কথাও আসবে।

ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশ করলেন মারাঠি জাতি বিনায়ক দামোদর সাভারকর। সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন নিয়ে তিনি তখন মাঠ কাঁপিয়ে দিচ্ছেন। শুধু মাঠ কাঁপাচ্ছিলেন তা নয়, তাঁর প্রথম টার্গেট হিসাবে বেছে নিলেন নিজামশাসিত হায়দ্রাবাদকে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, গোটা ভারত উপমহাদেশে যখন ব্রিটিশ শাসন কায়েম করে ফেলেছে, শেষ পর্যন্ত দুটি অঞ্চলের শাসন শর্তসাপেক্ষে মুসলিম শাসকদের হাতেই ছিল। একটি হায়দ্রারাবাদ, অপরটি জুনাগড়। কাশ্মীরের মতো বেশকিছু অঞ্চল হিন্দু শাসকদের দখলেই ছিল দেশীয় রাজ্য হিসাবে। হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় ছিল হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ট জনগণের অঞ্চল, তেমনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের অঞ্চল ছিল কাশ্মীর। একে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চল তায় মুসলিম শাসক, একি সহ্য হয় সাভারকরের মতো মুসলিম-বিদ্বেষী নেতাদের! হিন্দুদের শাসন করবে একজন মুসলিম! অতএব রাজনৈতিক মুখোশ পরে সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনার বিষকে সমাজজীবনে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হলেন সাভারকর।

“ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে, অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে”– রবীন্দ্রনাথের এই বাণী সেদিনের মতো আজকেও ততটাই সত্য। নিজামশাসিত হায়দ্রাবাদে সাভারকর সত্যাগ্রহের নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানো কাজ শুরু করে দিল। কংগ্রেসের একাংশ সেই ফাঁদে পা গলিয়ে দিয়েছিল। কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ শাখা এই আন্দোলনে খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন করল। কংগ্রেস সদস্যরা শোলাপুর, পান্ধারপুর, ধুলিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে সভার আয়োজন পর্যন্ত করল। কংগ্রেস সত্যাগ্রহ ক্যাম্প প্রকাশ্যেই সাভারকরের হায়দ্রাবাদ সত্যাগ্রহ শিবির গঠনকে স্বাগত জানাল। হায়দ্রাবাদ হিন্দু সত্যাগ্রহ মণ্ডলের সর্বগ্রাসী প্রকোপ থেকে তাঁরা কেউই মুক্ত হতে পারল না। কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা কি বুঝতে পারেনি সাভারকরের উদ্দেশ্য? কংগ্রেসিরা কিন্তু মোটের উপর সাম্প্রদায়িক চরিত্রের বিরোধীই ছিলেন।

১৯৩৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সমিতির জরুরি বৈঠক ডাকা হল। বৈঠকে ঠিক হল হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক এবং জেলস্তরের শাখাগুলির মাধ্যমে ‘হিন্দু মিলিটারি অ্যাসোসিয়েশন’ গড়ে তোলা হবে। এটা কোন্ সময়? যখন গোটা বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। মুসোলিনির নির্দেশিত যে পথে আরএসএস ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। হিন্দু মহাসভাও ঠিক সেই একই পথে হাঁটতে শুরু করল। ভারত উপমহাদেশে হিন্দু মৌলবাদী শক্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সাভারকরের এই সামরিকীকরণ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা একটা মাত্রা লাভ করে। ১৯৪০ সালে মাদুরাই হিন্দু মহাসভার এক বার্ষিক অধিবেশনে হিন্দুত্বের সামরিকীকরণের উপরে সাভারকর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। এই অধিবেশন আরএসএসের বহু নেতাও উপস্থিত ছিল। ব্রিটিশ সশস্ত্রবাহিনীর ভারতীয় হিন্দু যুবকরাও উৎসাহী পড়ে পড়ল। সাভারকর মনে করতেন ব্রিটিশরা পাকাপাকিভাবে এই দেশ থেকে চলে গেলেই ক্ষমতা দখলের জন্য হিন্দু-মুসলিমের সংঘাত সৃষ্টি হবে। তেমন হলে সেই সংঘাতের জন্য সবরকমভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে হিন্দুদের।

সে সময় হিন্দু মহাসভা ও আরএসএসের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাভারকরের সংবর্ধনার আয়োজন করা হত। সেইসব সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে যেমন গঠনমূলক বক্তৃতা দিত, পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম বিষয়েও বিস্ফোরক কথা বলত, যা সম্প্রীতি নষ্ট করার চূড়ান্ত বাহক ছিল। এ বিষয়ে ১৯৩৮ সালে হিন্দু মহাসভার নাগপুর অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতার কিছু অংশ তুলে দিলাম –“It could not be wished away or overcome by compromise. The only way to treat it was to recognise that all India was Hindusthan, the land of the Hindus, at once heir fatherland and holy land, that there was only one nation in India, the Hindu nation; and that the Moslems were only a minority community, and as such must their place in a single Indian state. They would be treated justly, for no distinction would be made on ground of race or faith. All citizens at the state would be equal : One man one vote would be the general rule; such matters as the national language would be settled as in other democratic countries by the will of the majority.” (সমঝোতা হয়ে এটি কাটিয়ে উঠতে বা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এটির চিকিৎসা করার একমাত্র উপায় ছিল এই স্বীকৃতি দেওয়া যে, সমস্ত ভারতবর্ষই হিন্দুস্থানের দেশ, একসঙ্গে উত্তরাধিকারী পিতৃভূমি এবং পবিত্র ভূমি, যে ভারতে একমাত্র জাতি ছিল হিন্দু জাতি; এবং মুসলিমরা কেবল একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তাঁদের অবশ্যই একটি একক ভারতীয় রাজ্যে স্থানে থাকতে হবে। তাঁদের ন্যায্য আচরণ করা হবে, কারণ জাতি বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য করা হবে না। রাজ্যের সমস্ত নাগরিক সমান হবে : এক পুরুষের একটি ভোট সাধারণ নিয়ম হবে; জাতীয় ভাষার মতো বিষয়গুলিও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছায় নিষ্পত্তি করা হবে।)

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ১১ অক্টোবর পুনে শহরে ৪০০০ সমর্থকের জমায়েতে সাভারকর বললেন –“ভারতবর্ষে যদি একটা গণভোট নেওয়া হত তাহলে অতি অবশ্যই মুসলিমরা মুসলিমদের সঙ্গে মিশে যাওয়া আর হিন্দুরা হিন্দুদের সঙ্গে মিশে যাওয়াটাকেই পছন্দ হিসাবে মেনে নিত।” গণভোট হয়নি। এরকম গণভোট হলে ঠিক হত, মুসলিমরা মুসলিমদের সঙ্গে মিশে যেত কি না, হিন্দুরা হিন্দুদের সঙ্গে মিশে যেত কি না জানা যেত স্পষ্টভাবে। তাহলে নিশ্চয় হিন্দুশূন্য একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র হত, আর একটি মুসলিম শূন্য একটি স্বতন্ত্র হিন্দুরাষ্ট্র হত। মুসলিমদের জন্য একটি স্বতন্ত্র দেশ দিতেই হত ভারত ভেঙে। মোদ্দা কথা দেশটা ভাগ হতই। বিধ্বংসী চিন্তাধারা! তাহলে যে স্বাধীনোত্তর ভারত হিন্দু-মুসলিম রাজনীতিটা হত না। বিজেপি নামক ‘রাজনৈতিক দলটার নাম কেউ চিনতেও পারত না। বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়েই বিজেপির উত্থান হল। আরএসএসের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যেত কিংবা দলিতদের উপর হামলা করে প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখত। যাই হোক, ওটা বাস্তবিক ছিল না। তাই ও পথ কেউ মাড়ায়নি।

প্রায় ১৯০ বছর ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছিল। লাখো লাখো মানুষের উপর অত্যাচার, ৩০ কোটি মানুষকে গণহত্যা করেছিল। এক মহাবিদ্রোহেই ২৫,০০০ ভারতীয়কে ফাঁসি দিয়েছিল, যাঁরা ধর্ম-পরিচয়ে মুসলিম ছিল। এহেন ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে গোলওয়ালকার, হেডগেওয়ার, মুঞ্জে, সাভারকর তথা আরএসএস, হিন্দু মহাসভার হিন্দুদের ভূমিকা কী ছিল?

আমরা তো চেয়েছিলাম ব্রিটিশমুক্ত একটি নিজেদের দেশ। কিন্তু দাঙ্গায় রক্তস্নাত কেন আমরা? ব্রিটিশদের সুদক্ষ প্রশাসন কেন দাঙ্গা রুখে দিতে পারল না? কেন পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই তড়িঘড়ি ভারত ভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ল? হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এত তীব্রতা পেল কীভাবে? কেন ব্রিটিশ প্রশাসন দমন করতে ব্যর্থ হল? হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সব দায় গোলওয়ালকার, হেডগেওয়ার, মুঞ্জে, সাভারকরদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে ভুল হবে। কমিউনিস্ট ছাড়া প্রায় সব সংগঠনই এই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিভোর ছিল। আরএসএসরা ছিল প্রত্যক্ষে, বাকিরা ছিল পরোক্ষে। ভয় একটাই, ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মুসলিমরা যদি রাজদণ্ড হাতে নিয়ে নেয়! খুব ভয়ে ভয় ছিল জাতীয় কংগ্রেসও। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন ‘আনন্দমঠ’, ১৮৮০ সালে। এই আনন্দমঠেই আমরা পেলাম ‘বন্দেমাতরম্’ শব্দটি। লক্ষ দেখুন এই ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনিটি আরএসএস ওরফে বিজেপি এবং জাতীয় কংগ্রেস উভয়রই দলীয় শ্লোগান ধ্বনি। অর্থাৎ একই ভাবনায় জারিত দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন। এই আনন্দমঠ বিপ্লবী আন্দোলনকে অবশ্যই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এবং সেইসঙ্গে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের জন্মও হয়, যা পরবর্তী সময়ে হিন্দু মৌলবাদী শক্তির মূলমন্ত্র হয়েছিল এবং অবশ্যই সেখান থেকেই প্রেরণা পেল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজেও অল্পবিস্তর সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর প্রতিটি রচনাতেই সেই ছাপ স্পষ্টভাবে রেখেছেন। তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আনন্দমঠ। এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের ক্ষোভ ও রোষকে প্রক্ষিপ্ত করা। তা করতে গিয়ে তিনি দেশের মুসলিম সম্প্রদায়কে আহত ও ক্ষুব্ধ করে। এই গ্রন্থে মুসলিম প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো সম্পূর্ণ কাহিনি গড়ে ওঠেনি বা কোনো মুসলিম চরিত্র আঁকা হয়নি। কেবলমাত্র নবাব ও মুসলিমদের ধ্বংস করতে সন্তান-সেনাদের মুখ দিয়ে তাঁদের প্রতি বিক্ষোভ অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়কে হিন্দু মৌলবাদী বলা চলে না। সেই রামমোহন রায় ব্রিটিশদের নিয়ে উঁচু মত পোষণ করতেন। তিনি ব্রিটিশদের ‘পিতা’ ও ‘রক্ষাকর্তা’ মনে করতেন। তিনি বলতেন –“বেনিয়ার এই শাসন ছিল বিধাতার আশীর্বাদ। ইংরেজ ছিল ধর্মের রক্ষক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহারের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করার আগে, অর্থাৎ মুসলমান শাসনের আমলে মুসলমানদের অত্যাচারে ও নিপীড়নে হিন্দুর ধর্ম পদদলিত হয়েছে, বিশেষত দৈহিক দুর্বলতার কারণে বাঙালির রক্তপাত ঘটেছে বারবার, বাঙালির ধর্ম লাঞ্ছিত হয়েছে, তাঁদের সম্পত্তি লুষ্ঠিত হয়েছে। অবশেষে বিধাতার অনুগ্রহে ইংরেজ জাতি বাঙালিকে এই অত্যাচারের জোয়াল থেকে মুক্ত করেছে। যদিও তিনি যে ‘রাজা’ উপাধিটা বহন করেছেন সেটা এক মুসলিম শাসকের দেওয়া, ১৮৩০ সালের ১৯ নভেম্বর। তিনি ছিলেন দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের প্রিয়পাত্র। এমনকি মোগলদের পয়সায় মোগল সাম্রাজ্যের দূত হিসাবে যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করে আসেন, ফ্রান্সও পরিদর্শন করেন। রামমোহন রায় প্রাক-ব্রিটিশ যুগে, অর্থাৎ ১৮২৩ সালে ‘অসহায় হিন্দুর’ উপর মুসলিমদের অত্যাচারের ইতিহাস প্রচার করেন। বিচক্ষণ ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলিমের বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য রামমোহনের এই ইতিহাসচর্চাকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়। উনিশ শতকে হিন্দু আইডেন্টিটি’ বা রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদের প্রবেশ ঘটেছে এঁদেরই হাত ধরে। রামমোহনই এই চিন্তার জনক। বঙ্কিমচন্দ্রও একটা ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত ও হিন্দু জাতীয়তাবাদভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জাতীয়তাবাদের প্রতিপক্ষ ব্রিটিশরা নয়, মুসলিম। তিনি মনে করতেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশদের কাছে পরাধীনতাই ভারতের প্রথম পরাধীনতা নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতাহীনতার সূচনা। মুসলিমদের হাতে ৮০০ বছরের পরাধীনতার কলঙ্কমোচনের আকাঙ্ক্ষাই বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ। তাই আনন্দমঠের ভবানন্দ পরাজিত ক্যাপ্টেন টমাসের চুল ধরে বলছেন– “কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিকের শত্রু নহে।…ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।” বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম’ উপন্যাসেও উগ্র হিন্দুয়ানির প্রকাশ পেয়েছে যথাযথভাবেই।

অতএব সাম্প্রদায়িকতার বীজ অনেক গভীরেই প্রোথিত ছিল। আরএসএস সেই বীজে জল-বাতাস দিয়ে বৃক্ষে পরিণত করেছে মাত্র। ধর্মনিরপেক্ষতা’-র পরাকাষ্ঠা যাঁদের ভাবি, সেই জাতীয় কংগ্রেসেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বীজে জল সিঞ্চন করে গেছে সুচারুভাবে। শুরু করেছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা লালা লাজপত রায়, ১৯২৪ সালে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল ব্রিটিশদের হাত ধরেই। অর্থাৎ কংগ্রেসের শরীরে ব্রিটিশের রক্ত বহমান। কংগ্রেসেও ছিল হিন্দুত্ববাদী সদস্য। তবে এ কংগ্রেস সেই কংগ্রেস নয়। আজকের কংগ্রেস ইন্দিরা কংগ্রেস, একটি রাজনৈতিক দল। ভারতীয় রাজনীতিতে এই আধুনিক উদারনীতিবাদী দলটিকে ‘হিন্দু-বাম’ বলে বিবেচনা করা হয়। ১৮৮৫ সালে থিওজোফিক্যাল সোসাইটির কিছু ‘অকাল্ট’ সদস্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা হলেন অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম, দাদাভাই নওরোজি, দিনেশ এদুলজি ওয়াচা, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন প্রমুখ। হিন্দু এবং মুসলমান দুই তরফেরই বিভেদ ও বিদ্বেষমূলক কার্যকলাপের জন্য কংগ্রেসের সদস্যদের ব্যবহার করা দেখে সতর্ক হয়ে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ১৯৩৪ সালে একটি রেজোলিউশন পাস করে, যার মাধ্যমে কংগ্রেস সদস্যদের আরএসএস, হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লিগে যোগদান করা নিষিদ্ধ করা হয়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কংগ্রেস সংগঠনে এঁরা সদম্ভেই ছিল। আর ঘাপটি মেরে যাঁরা ছিল, তাঁরা কিন্তু রয়েই গিয়েছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর দলের (স্বরাজ্য পার্টি) নেতৃত্বের একটা বড়ো অংশ আংশিক সাম্প্রদায়িকতার নিমজ্জিত ছিলেন। গান্ধির ডানা ছাঁটার পরে চিত্তরঞ্জন মুসলিমগরিষ্ঠ বাংলায় ক্ষমতায় আসার জন্য মুসলমান নেতাদের সঙ্গে ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ নামক চুক্তি করেন। ১৯২৩ সালের ১৬ ১৭ ডিসেম্বর কলকাতায় চিত্তরঞ্জনের ‘বেঙ্গল প্যাক্ট গৃহীত হয়। প্যাক্টে বলা হয়, প্রাদেশিক আইনসভায় সদস্য, পৃথক নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। এবং স্থানীয় প্রশাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব হবে যথাক্রমে ৬০ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ। এ ছাড়া সমস্ত সরকারি পদে মুসলমানদের জন্য ৫৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। যদিও ওই বছরের ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কোকনদ কংগ্রেসে এই প্যাক্টকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে এই প্যাক্টের প্রতিশ্রুতিগুলোকে কীভাবে কাঁচকলা দেখাবেন চিত্তরঞ্জন ও তাঁর অনুগামীরা, কীভাবে ছুরি মারা হবে মুসলমানদের বুকে তারই ছক কষা শুরু হয়ে গেল। বেঙ্গল প্যাক্টের সুবাদে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে স্বরাজ্য দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। মেয়র হন চিত্তরঞ্জন, ডেপুটি মেয়র হন সোহরাওয়ার্দি।

এক শ্রেণির আবেগপ্রবণ বাঙালি যতই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূত্র হিসাবে এই বেঙ্গল প্যাক্টকে তুলে ধরার চেষ্টা করুন না-কেন, এই চুক্তি শেষ অবধি মুসলমানগরিষ্ঠ বাংলায় ক্ষমতায় আসার জন্য মুসলমান নেতাদের সঙ্গে নিছকই ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তি হিসাবে পরিগণিত হতে বাধ্য। ধর্মের ভিত্তিতে পদ সংরক্ষণের এই বিপজ্জনক সূচনা আদতে শুধুমাত্র শ্রুতিমধুর ছিল, বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন আদৌ দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে চিত্তরঞ্জন কর্পোরেশনের মেয়র হওয়ার পরে সুভাষচন্দ্র বসু সেই কর্পোরেশনে মাত্র ২৫ জন মুসলমানকে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার অধিকাংশই ছিল নিম্নশ্রেণির পদ। যশোহর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, নদিয়া, মেদিনীপুরের পুরসভা ও জেলা বোর্ডগুলির নির্বাচনে স্বরাজ্য দল সাফল্য পেলেও প্যাক্টের শর্ত পালনে সেখানকার নির্বাচিত হিন্দু সদস্যরা কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেননি। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে খান বাহাদুর মোশারফ হোসেন যতদিন সরকারি চাকরির প্রতিটি বিভাগে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৫ ভাগ না হয়, অন্তত ততদিন সরকারি পদে শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান নিয়োগ করার কথা বলেন। কিন্তু সেই আশা পূরণে ব্যর্থ চিত্তরঞ্জন। স্বরাজ অর্জনের পরে এই ‘প্যাক্ট’ কার্যকরী করার কথা বলে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান। চুক্তি অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে কেবলমাত্র শিক্ষিত মুসলমানদের সংরক্ষণের আওতায় এনে তুষ্ট করার চেষ্টা হলেও, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত মুসলমান কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের কথা আদৌ বিবেচিত হয়নি। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই চুক্তি সম্পর্কে মুসলমানদের মোহভঙ্গ হয়। তাঁরা যে একদল উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিন্দু উচ্চবর্ণ নেতার নেহাতই ক্ষমতা দখলের ক্রীড়নক মাত্র, অচিরেই সে কথা তাঁরা সম্যক উপলব্ধি করেন।

সারা দেশে তখন বিরাজ করছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিবেশ। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ১১২টি দাঙ্গায় প্রায় ৪৫০ জন মারা যান, আহত হন প্রায় ৫ হাজার মানুষ। ১৯২৪ সালে বাংলাতেও ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, যশোহর, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলের খবর পাওয়া যায়, যা স্বরাজ্য দলের হিন্দু সদস্যদের সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিকেই তুলে ধরে। ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে বেঙ্গল প্যাক্টের যথাযথ বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, “স্বভাবতই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর হওয়া সত্ত্বেও স্বরাজ্য পার্টি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে বাংলা দেশের রাজনীতিকে মুক্ত রেখে কোনো নতুন পথ নির্দেশ করতে সক্ষম হয়নি।

চুক্তি অনুযায়ী কর্পোরেশনের মেয়র হন আবদুর রহমান সিদ্দিকি এবং অল্ডারম্যান সুভাষ। মাত্র দুই বছর আগেও যিনি ছিলেন কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি, সেই সুভাষের সামান্য ‘অল্ডারম্যান পদের জন্য এই লালায়িত হওয়া আশ্চর্যের বটে। সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৭ সালে ফজলুল হকের যে মন্ত্রিসভাকে সাম্প্রদায়িক’ বলে অভিযুক্ত করেছিলেন, সেই ফজলুল হকেরই ১৯৪১ সালের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হন শরৎ বসু। চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাস বসু, শরৎ বসুরা কিন্তু কেউ আরএসএস বা হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন না।

ফিরে আসি কংগ্রেসের কথায়। কংগ্রেস’ আসলে একটি প্ল্যাটফর্মের নাম। কেন এই প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সে সময়? অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমদের এই প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের বিজাতীয়করণের দিকে ঠেলে দেওয়া। তাই কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ফেনায়িত জাতীয়বাদকে দমিয়ে রাখার জন্যই। সদ্যোজাত দৈত্যকে তমসাচ্ছন্ন করে রাখার ‘খেলনা হিসাবে কংগ্রেস প্ল্যাটফর্মের সৃষ্টি। লেডি ডাফরিন সেদিন বলেছিলেন— “কংগ্রেস সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার রাজনীতিতে নিমগ্ন।” হিউম সম্পর্কে ডাফরিন যথেষ্ট সংশয়বাদী ছিলেন। ১৮৮৬ সালের পরেই ডাফরিন বাঙালি ও মারাঠি ব্রাহ্মণদের আক্রমণ করে বলেন, “এঁরা মতলববাজ এবং আইরিশদের অনুসরণে বিপ্লবের স্রষ্টা।” কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে যে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের সম্পর্ক, তা থেকে কংগ্রেস কোনোদিনই রেহাই পায়নি। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের ভিতরের একটা অংশ অত্যন্ত সচেতনভাবেই এই ধারায় মদত জুগিয়ে এসেছে সাম্প্রদায়িকতাকে। সেইসময়কার কংগ্রেস আরএসএস ও হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক কাজকর্মের বিরোধিতা করেছে বলে শুনিনি। বরং একথা বলাই যায়, কংগ্রেসও মনেপ্রাণে চেয়েছিল ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মুসলিম বর্জিত একটি হিন্দুরাষ্ট্র, যা সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। আর-একটু বললে— কংগ্রেস হল নরম হিন্দুত্ব মতবাদে বিশ্বাসী, সংঘীরা চরম হিন্দুত্ব মতবাদে বিশ্বাসী। এক পক্ষ ঘোমটার নিচে খ্যামটা নেচেছে, অপরপক্ষ নগ্ন হয়েই নাচে। ভুলে যাবেন না মুঞ্জের মতো সংঘীও কংগ্রেসে ছিলেন। ১৯২০ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন সংঘীদের আদিগুরু বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে।

কংগ্রেসের একটা ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ ছিল বটে। ধর্মনিরপেক্ষতা কংগ্রেসের মুখ নয়, সেটা বোঝায় সেসময়কার সংগঠনে মুসলিম সদস্য প্রায় ছিল না বললেই চলে। যদি কংগ্রেসে মুসলিম নেতাদের গুরুত্বের সঙ্গে রাখত, তাহলে হয়তো দেশটা ভাগ করতে হত না। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে একটা মিত্রতা গড়ে উঠতে পারত। কংগ্রেসের চালচলন ভাবভঙ্গিতে এট ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ভবিষ্যতে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে গেলে মূলত হিন্দুরাই ক্ষমতা কায়েম করবে। মুসলিম নেতারা উপেক্ষিত হবে। যাই হোক, তা সত্ত্বেও ১৯৩৯ সালে সংঘপ্রধান মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর তাঁর ‘We are our nationhood difined” গ্রন্থে লিখলেন –“কংগ্রেসের ধর্মনরপেক্ষ নীতি হল জাতীয়তাবাদের বিরোধিতারই নামান্তর। জাতীয়তাবাদী বলে যাঁরা নিজেদের দাবি করে এবং আমাদের অতীতদিনের হানাদার মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের কিছু কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্য আছে– এই মতবাদের যাঁরা প্রচারক তাঁদের হাতেই হিন্দু জাতীয় চেতনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এর ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের শত্রুকে মিত্র করেছি, যার জন্য আমাদের জাতি প্রকৃত জাতিসত্তাকে দুর্বল করেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে কেবলমাত্র ভারতীয় আর ইংরেজদের মধ্যে লড়াই নেই। এটা আসলে একটা ত্রিকোণ লড়াই। হিন্দুরা একই সঙ্গে মুসলমানদের সঙ্গেও লড়াই করছে, তেমনই তারা লড়াই করছে ইংরেজদের সঙ্গেও।” অথচ ভাবতে অবাক লাগে প্রায় ৮০ বছর পর আরএসএসের বর্তমান চালক মোহন ভাগবত বলছেন –“হিন্দুত্বের মানে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলা। মুসলিমদের গ্রহণ করাও এর অংশ। মুসলিমদের যদি গ্রহণ করতে না পারি, এটা হিন্দুত্ব নয়। ভারতীয়ত্বই ও একাত্মকরণই হল হিন্দুত্ব। সংঘ মানে বিশ্ব ব্রাদারহুড। এই ভ্রাতৃত্বের জোরেই বিভেদের মধ্যে রয়েছে ঐক্য। এজন্য আমরা হিন্দুরাষ্ট্র। হিন্দুত্ব আমাদের একজোট করে রেখেছে। আমাদের কাছে হিন্দুত্বের মানে কাউকে ছোটো করা নয়।” বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবুও মনে পড়ে গেল বলে উল্লেখ করলাম। বৃদ্ধ শিকারি বাঘ যখন বনের সমস্ত প্রাণীদের বলে, আমি এখন সাত্ত্বিক হয়েছি, মাছমাংস কিছুই ভোজন করি না’, তখন নিশ্চয় বনে প্রাণীরা সে কথা বিশ্বাস করে না।

আরএসএস-বিজেপির তাত্ত্বিক ভিত্তির অন্যতম নির্মাতা সাভারকর প্রকাশ্যে মুক্তকণ্ঠে ‘বিশ্বাস’ হিটলারের ইহুদি বিরোধী যাবতীয় অভিযান হত্যালীলাকে সমর্থন করেছিল। আমাদের দেশের মুসলিম সমস্যার সমাধান হিসাবে এই সাভারকর ১৯৩৮ সালের ১৪ অক্টোবর বলেছিলেন– “যে-কোনো দেশ গড়ে ওঠে তার নিজস্ব ভূখণ্ডে বসবাসকারী সংখ্যাগুরুদের নিয়েই।”

কংগ্রেস সৃষ্টির পর থেকেই চরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যেমন মদত জোগাচ্ছিলেন হিন্দু পুনরুত্থানবাদকে, তেমনই হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন কার্যত ছিল হিন্দু পুনরুত্থানবাদকে জোরদার করারই প্রয়াস। এই দেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি ও বিকাশে হিন্দুধর্মে অবস্থানকারী মানুষদের স্বার্থ অভিন্ন এই বোধটি প্রথম থেকেই কাজ করেছে। হিন্দুদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক স্বার্থ অভিন্ন এই দ্যোতনাই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে পল্লবিত হতে সাহায্য করেছে। এই দর্শনের ভিত্তিতেই তাঁরা তাঁদের নেতিবাচক অবদান রেখেছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। হিন্দু রাজনৈতিক নেতা, হিন্দু বুদ্ধিজীবী ইত্যাদিদের মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে দেখা গেছে জাতীয়, আঞ্চলিক বা শ্রেণিনেতা হিসাবে অভিনয় করত। সাম্প্রদায়িকতাকে মতাদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করে আরএসএস স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চালিয়েছে, তেমনই তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মুসলিম লিগ গঠিত হল মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে সাম্প্রদায়িকতা। মুসলিম লিগের প্রসঙ্গে পরে আসছি।

আরএসএসের ‘ঘরের লোক’ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ঐতিহাসিক ছাড়া বহু ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদের ক্ষেত্রে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বাল গঙ্গাধর তিলকের গো-রক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা, গণপতি ও শিবাজী উৎসবের প্রচলন, অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের আন্দোলনের ভাবধারায় কালী ও দুর্গার মাতৃমূর্তির প্রচার প্রভৃতি মুসলিম সম্প্রদায়রা ভালো চোখে দেখেনি। তদুপরি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত বলে লালা লাজপত রায় প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ এটাই এরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, জাতীয়তাবাদের কেবলমাত্র দাবিদার হিন্দুরাই, মুসলিমরা নয়। ব্রিটিশ-শাসন অবসানের পর যে রাষ্ট্র নির্মাণ হবে তা হিন্দু জাতিদের, মুসলিম জাতিদের নয়। ব্রিটিশ মুক্ত ভারতে মুসলিমরা ব্রাত্য। ভারত ধর্মমণ্ডল’, ‘পাঞ্জাব হিন্দুসভা’, ‘হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দুত্ববাদের প্রচার করতে থাকে উপর্যপরি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর পর। হিন্দু মহাসভার নেতা লালচাঁদ ঘোষণা করেন –“আমি প্রথমে হিন্দু, পরে ভারতীয়”। অর্থাৎ এদের মতাদর্শে জাতি (nationalism) মানে ভারতীয়ত্ব নয়, হিন্দুত্ব। এই ধরনের উগ্র হিন্দুত্বের প্রচারই। মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুদের ব্যবধান সৃষ্টি করে।

ব্রিটিশ সরকারও সাম্প্রদায়িকতার ফসল তুলতে মাঠে নেমে পড়েছে। সে সময়ের অবিভক্ত বঙ্গ ছিল জাতীয় কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পীঠস্থান। বৃহৎ বঙ্গের হিন্দু-মুসলিম শক্তি পৃথক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ব্রিটিশবিরোধী শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য মুসলিম তোষণের নাটক শুরু করলেন লর্ড কার্জন। বিভিন্ন ব্রিটিশ কর্তারা বাংলায় এসে সেখানকার মুসলিম সম্প্রদায়কে বোঝানোর করে পৃথক পূর্ববঙ্গ মুসলিম সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নতির সহায়ক হবে। মূলত বঙ্গদেশের পূর্বাংশ ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, পশ্চিমাংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। নব্যসৃষ্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার বামফিল্ড ফুলার মুসলিমদের উসকানি দিতে পূর্ববঙ্গে সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের বাতিল করে মুসলিমদের নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেন। সে সময় মুসলিমরা ফুলার তথা ব্রিটিশদের কাছ থেকে সুয়োরানির আদর পেতে শুরু করে দিয়েছিল।

১৯০৩ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা হয়। তখন বঙ্গপ্রদেশ থেকে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদুটিকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রস্তাবও ছিল। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে সরকারিভাবে এই পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারিতে লর্ড কার্জন বঙ্গের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এক সরকারি সফরের মাধ্যমে এই বিভক্তির ব্যাপারে জনমত যাচাইয়ের চেষ্টা করেন। তিনি বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে এই বিভক্তির বিষয়ে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দেন। পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী (দার্জিলিং বাদে) বিভাগ এবং মালদা জেলা, আসাম প্রদেশের সঙ্গে একীভূত হয়ে এই নতুন প্রদেশ গঠন করবে। এর ফলে বঙ্গপ্রদেশ শুধু তার বৃহৎ পূর্বাঞ্চলই হারাবে না, তাকে হিন্দিভাষী পাঁচটি রাজ্যও মধ্যপ্রদেশকে ছেড়ে দিতে হবে। অন্যদিকে পশ্চিমে সম্বলপুর এবং মধ্যপ্রদেশের পাঁচটি ওড়িয়া-ভাষী রাজ্যের সামান্য অংশ বঙ্গকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। ফলে বঙ্গের আয়তন দাঁড়ায় ১,৪১,৫৮০ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ৫৪ মিলিয়ন, যার মধ্যে ৪২ মিলিয়ন হিন্দু ও ৯ মিলিয়ন মুসলিম।

অপরদিকে নতুন প্রদেশটির নামকরণ করা হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম’, যার রাজধানী হবে ঢাকা এবং অনুষঙ্গী সদর দফতর হবে চট্টগ্রাম। এর আয়তন হবে ১,০৬,৫০৪ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা হবে ৩১ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে ১৮ মিলিয়ন মুসলিম ও ১২ মিলিয়ন হিন্দু। সরকার নির্দেশ দেয় যে, পূর্ববঙ্গ ও আসামের পশ্চিম সীমানা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট থাকবে, সঙ্গে এর ভৌগোলিক, জাতিক, ভাষিক ও সামাজিক বৈশিষ্টাবলিও নির্দিষ্ট থাকবে। সরকার তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ১৯ জুলাই, ১৯০৫ সালে এবং বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় একই বছরের ১৬ অক্টোবর। পূর্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশে ৬টি বিভাগ করা হয়েছিল— (১)ঢাকা (রাজধানী) বিভাগে ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও সুন্দরবন।(২) চট্টগ্রাম বিভাগে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কুমিল্লা ও নোয়াখালী। (৩) রাজশাহী বিভাগে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদহ ও জলপাইগুড়ি। (৪) সুরমা উপত্যকা ও পার্বত্য বিভাগে সিলেট, কাছাড়, লুসাই পার্বত্য জেলা, নাগা পার্বত্য জেলা, খাসিয়া জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলা ও গারো পার্বত্য জেলা। (৫) আসাম উপত্যকা বিভাগে গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দাররাং, নওগাও, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলা। এবং (৬) দেশীয় রাজ্যে ছিল পার্বত্য ত্রিপুরা ও মণিপুর।

এই ঘটনায় এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের এই ধারণা হয় যে, নতুন প্রদেশের ফলে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের সুযোগ বেড়ে যাবে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই বিভক্তি মেনে নিতে পারল না এবং প্রচুর পরিমাণে জাতীয়তাবাদী লেখা এই সময় প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বঙ্গভঙ্গ রদ করার আবেদন জানালেন প্রস্তাবকদের কাছে। এই সকল রাজনৈতিক প্রতিবাদের ফলশ্রুতিতে ১৯১১ সালে বঙ্গপ্রদেশ আবার একত্রিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিক এক নতুন বিভক্তির মাধ্যমে হিন্দি, ওড়িয়া এবং অসমীয়া অঞ্চলগুলো বঙ্গপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় আনা হয়। একই সঙ্গে বাঙালি ঐক্যের ভয়ে ব্রিটিশরা ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে নতুন দিল্লিতে স্থানান্তর করে।

বঙ্গভঙ্গের পরের বছরেই, অর্থাৎ ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর মুসলিম নেতা আগা খাঁর নেতৃত্বে ৩৫ জন ধনী অভিজাত মুসলিদের একটি প্রতিনিধি দল সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করেন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। এটি ‘সিমলা ডেপুটেশন’ বা ‘সিমলা দৌত্য’ নামে পরিচিত। কী দাবি ছিল সেই স্মারকলিপিতে– (১) চাকরিতে বেশি সংখ্যায় মুসলিমদের নিয়োগ, (২) পরীক্ষা ছাড়া উচ্চপদে মুসলিমদের নিয়োগ, (৩) আইনসভায় মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা, (৪) একটি পৃথক মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গঠন প্রভৃতি। বডোলাট অবশ্য সুবিচারের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলিম সম্প্রদায়ের এই দাবি কার্যকরী করা হয়। লর্ড মিন্টো কী চিন্তা করে আগা খাঁর দাবিগুলি মেনে নিয়েছিল, সেটা লর্ড মিন্টোই ভালো বলতে পারত। তবে আমার মনে হয় দাবিগুলি মেনে নিয়ে আসলে উগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কেই লাফাতে সাহায্য করেছে।

সিমলায় অবস্থানকালে মুসলিম নেতারা উপলব্ধি করেন, মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তুললে নিজ সম্প্রদায়ের সুবিধা-অসুবিধাসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরা সম্ভব। মুসলিম সম্প্রদায়ের অগ্রগতি ও সরকারের কাছে দাবি-দাওয়া জানানোর জন্য একটি সংগঠন গড়ে তুলতে বলেছিলেন স্বয়ং লর্ড মিন্টোই। সঙ্গ দিয়েছিলেন মিন্টোর একান্ত সচিব ডানলপ স্মিথ। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর ডাকে ঢাকায় একটি সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৩০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সারা ভারত মুসলিম লিগ’ (All India Muslim League) প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল– (১) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে, (২) মুসলিমদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করবে, (৩) জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করবে, (৪) কংগ্রেস বিরোধী অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করবে।

গোড়ার দিকে যাই। ১৯০৪ সালের ৬ এপ্রিল বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখলেন। তাতে বললেন, আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে কীভাবে এই বিকাশমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা যায়? কীভাবে এই সুগঠিত ও সুষম বস্তুটিকে বিভক্ত হতে বাধ্য করা যায়? সমাধান একটাই– বঙ্গভঙ্গ। বাংলাকে কেটে দুই ভাগ করা হবে। পূর্বদিকে থাকবে মুসলিমদের জন্যে একটি প্রদেশ আর পশ্চিমদিকে থাকবে হিন্দুদের জন্যে অন্য একটি প্রদেশ। মুসলিমরা আহ্লাদে আটখানা। হল। কারণ সমাজের পরিচালনায় ছিলেন যে বর্ণহিন্দুরা, তাঁদের হাত থেকে এবার মুক্তি মিলবে। বর্ণহিন্দুরা রাগে ফেটে পড়ল। কারণ যে অনুন্নত বুর্জোয়া শ্রেণিটিকে তাঁরা এতদিন পদানত করে রেখেছিল, যাঁদের তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, তাঁরা তাঁদের হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে। দুইদিক থেকেই শুরু হল ধর্মযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রক্তের বন্যা বয়ে গেল। লর্ড কার্জন বাংলাদেশ পরিভ্রমণে বের হলেন। বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় মুসলিমদের সঙ্গে দেখা করে পুরো দোষটা হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দিলেন। তিনি মুসলিমদের ইসলামি ভাবনায় উদ্বদ্ধ হতে বললেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহারানির আশীর্বাদপুষ্ট একজন ইংরেজ গভর্নর ইসলামি জেহাদের ডাক দিলেন।

১৯১১ সালে অবশ্য বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। হতে পারে হিন্দুদের অসন্তোষের ঢেউয়ের ব্রিটিশরা পিছু হটেছিল। আবার এমনও হতে পারে যে, এই অসন্তোষ সৃষ্টি করাই ছিল ব্রিটিশদের মূল লক্ষ্য। লক্ষ্য একবার অর্জিত হয়ে গেলে বাংলা ঐক্যবদ্ধ হল নাকি দু-ভাগ হল, তাতে ব্রিটিশদের কিছু যায় আসে না। লক্ষ্য অবশ্যই অর্জিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ ততদিনে বিকাশমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে রূপ নিয়েছিল। জাতীয়তাবাদের ভ্রুণ রূপান্তরিত হয়েছিল জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ। বাংলা জোড়া লেগেছিল। কিন্তু বাঙালিরা দু-ভাগ হয়ে গেল। বাংলা ভাগ হয়নি, কিন্তু ব্রিটিশদের সক্রিয় আনুকূল্যে দানবীয় এক বস্তুর জন্ম হয়েছিল। অস্বাভাবিক, প্রকৃতি-বিরোধী, জন্মগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল এই বস্তুটির নাম ‘ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ’। (Bernard-Henry Levy)

পাশাপাশি এই বাংলা প্রদেশে জন্ম নিল মুসলিম লিগ। মুসলিম লিগের জন্ম নেওয়ার তিনটি কারণ অনুসন্ধান করা যায়– (১) উগ্র হিন্দুত্ববাদের উত্থান, (২) ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের অসন্তোষ এবং (৩) ঔপনিবেশিক শক্তির হিসাব-নিকাশ। মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের সংখ্যালঘু বলে মনে করতে শুরু করল। এই অজুহাতে তাঁরা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির কাছে মধ্যস্থতার আর্জি নিয়ে হাজির হয়ে গেল। মুসলিমদের আদর্শগত অবস্থান হঠাৎ করে রাতারাতি বদলে গেল। তাঁরা পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রাধান্যভিত্তিক যে ক্ষমতানুক্রমিক কাঠামো ছিল, তার প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য দেখাতে শুরু করল। অভিজাত মুসলিমদের এই পরিবর্তিত মানসিকতা থেকে কিছুদিন পর ১৯০৬ সালে যে মুসলিম লিগের জন্ম হয়েছিল তাকে জন্মগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল, জনবিরোধী এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসকগোষ্ঠীর ধামাধরা সহায়তাকারী বলা যেতে পারে। মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী কিছুকালের মধ্যে মুসলিম লিগ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯০৮ সালের মধ্যেই গোটা ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশে লিগের শাখা ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসলিম লিগ ১৯০৯ সালেই তাঁদের জন্য আইনসভায় পৃথক নির্বাচনের দাবি জানায়। সেই অনুসারে ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন চালু করে সরকার আইনসভায় মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ শুধু মুসলিমদের দ্বারাই আইনসভায় মুসলিম প্রতিনিধিদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ আরও বৃদ্ধি পায়।

বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উনিশ শতকের শেষের দিকে এই ভূমি ব্যবস্থার ভিতরে একটা বড়ো রকমের বাঁক এসে গেল। বিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামাজিক ভিত্তি তৈরি করা তখন বেশ বড়ো রকমের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল জায়গিরদারি গোষ্ঠীর কাছে। সামাজিক পরিকাঠামোর ভাঙনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিকাঠামোরও সংকট এসে পড়েছিল। তবে এই জায়গির গোষ্ঠীগুলি কোনোদিনই ঔপনিবেশিকতা বিরোধী অবস্থান নেয়নি। কী হিন্দু, কী মুসলিম, কী অন্য কোনো সম্প্রদায়। ফলে যে নতুন সামাজিক পরিকাঠামো ক্রমশ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল, সেই পরিকাঠামোর সঙ্গে তাঁদের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের আধুনিক যে মধ্যশ্রেণি ইতোমধ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠল।

এমতাবস্থায় স্যার সৈয়দ আহমদ এগিয়ে এলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিতরে যে জায়গিরদার গোষ্ঠীগুলো আছে তাঁদের সংগঠিত করতে। স্যার সৈয়দ আহমদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেল তাঁদের শ্রেণি স্বার্থরক্ষা। প্রকৃতপক্ষে রক্ষণশীল জায়গিরদারদের বেশিরভাগই ছিল জন্মসূত্রে মুসলিম। আধুনিক মধ্যশ্রেণির সঙ্গে জায়গিরদারদের যে সংঘাত তৈরি হল, তা পরবর্তী সময়ে জাতীয় আন্দোলনে মুসলিম বিরোধিতা হিসাবে দেখতে শুরু করলেন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা। সেদিক থেকে বলা যায় জাতীয় আন্দোলনের প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার তাগিদের মাশুল গোটা মুসলিম সমাজকেই গুণতে হল। বস্তুত হিন্দু ও মুসলিমদের ভবিষ্যতে ভাগ্যনির্ধারণের দায়িত্ব সমাজের অভিজাত শ্রেণির মানুষদের হাতে ন্যস্ত হল। গ্রাসরুটের অভাব-অভিযোগ, হাসি-কান্না যাঁদের কাছে পৌঁছোয় না। জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের রাজনীতিতে ছিল মূলত উচ্চবর্ণ, ধনী-ভূস্বামী, অভিজাত শ্রেণি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জাতীয় পরিষদের ৫০৩ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম লিগের ১৯৩ জনই ছিল অভিজাত জমিদার সম্প্রদায়ভুক্ত। আরএসএস, হিন্দু মহাসভাতেও একই চিত্র। অভিজাত ও ধণিক শ্রেণিক শ্রেণিক আধিক্য।

ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি সে সময়ে যে কৃষি ও কৃষকদের কথা ভেবেছিল, কংগ্রেস সেই ভাবনাকে সমর্থন করেনি। তাঁরা হিন্দু জমিদাররা কৃষক প্রজা পার্টির কৃষি আইনকে হিন্দু স্বার্থের উপর আক্রমণ হিসাবেই দেখেছিল। কংগ্রেসের ভিতর হিন্দু জমিদারদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল অবিসংবাদিত। তাই তাঁরা সেই কৃষি আইনের বিরোধিতায় নামে। জমিদার বিরোধী যে-কোনো আন্দোলনে কী মুসলিম লিগ কী হিন্দু মহাসভা কী কংগ্রেস সকলেই একই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তা ছাড়া ভারতের জমিদাররা তো ছিল ব্রিটিশদের কেনা গোলাম। ব্রিটিশদের এত নাচন-কোঁদন এইসব তো জমিদারদের ভরসাতেই। বিনিময়ে জমিদাররা পেত পুরস্কার, উপাধি ইত্যাদি। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোনো সংঘাতেই যায়নি উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার শ্রেণি। এই সংঘাতে না-যাওয়ার কারণ থেকেই তাঁদের সমর্থন ছিল সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর প্রতি। বরং নিম্নবর্গীয়দের যে উত্থান সমসাময়িক ভারতে দেখা দিয়েছিল, হিন্দু-মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়িক শক্তি বিরোধিতা করে গেছে। দেশভাগে এত রক্তপাত হয়েছিল এই উচ্চবর্গীয় হিন্দু-মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়িক শক্তির অনুপ্ররণাতেই।

আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অবসান পর্যন্ত ভারতে মুসলিম নেতৃত্ব ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু সম্প্রদায় থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করা। হিন্দু সম্প্রদায় ও কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে গিয়ে ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে বসল। অবশ্য আনুগত্য প্রদর্শনে কেউই পিছিয়ে ছিল না। আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস সব সংগঠনই ব্রিটিশদের হাত থেকে তামুক খেতে ব্যস্ত ছিল। মুসলিম সম্প্রদায় সেই তুষ্টির উপহার হিসাবে ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ লাভ করেছিল, যে প্রদেশে মুসলিমরা হল সংখ্যাগুরু, আর হিন্দুরা হয়ে গেল সংখ্যালঘু। এই অনুপাত মুসলিম সম্প্রদায়কে যারপরনাই খুশি হলেও হিন্দু সম্প্রদায় ততোধিক অখুশি হল। ব্রিটিশরা যে মুসলিমদের সঙ্গে খাতির করতে আলাদা প্রদেশ দেয়নি, এটা বুঝতে হল ১৯১১ সালে এসে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পুনরায় বঙ্গপ্রদেশ একত্র হয়ে গেল। এই কারণে মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশদের প্রতি বেজায় রুষ্ট হয়। বঙ্গপ্রদেশ একত্র হওয়ার ফলে ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলিম আধিপত্যের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। স্বভাবতই বঙ্গপ্রদেশ একত্রিত হোক এটা মুসলিদের একটা অংশ চাননি। কিন্তু কী আর করা! কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। মুখোশধারী ব্রিটিশরা আদতে যা চেয়েছিল, তা হতে একদম দেরি হল না। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকল, যা শেষ হয়েছিল ৪৬ ছুঁয়ে ৪৭-এ। এই পরিণতিতে ইন্ধন জোগানো লোকেরও অভাব ছিল না সে সময়ে।

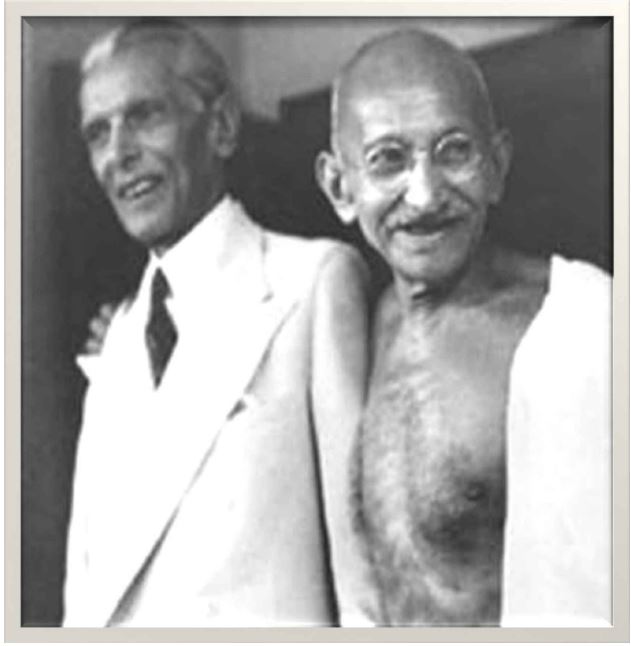

এতদিন মুসলিম লিগে আলিগড়ের নেতাদের আধিপত্য ছিল। কিন্তু এই সময়ে মৌলানা মোহম্মদ আলি, মৌলানা শওকত আলি, মোহম্মদ আলি জিন্নাহ, হাকিম আজমল খান, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হজরত মোহানি প্রমুখ প্রগতিশীল তরুণ মুসলিম লিগে যোগ দিলে আলিগড় নেতাদের আধিপত্য হ্রাস পায়। নতুন মুসলিম যুবনেতারা ঘোষণা করেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শামিল হয়ে ভারতের স্বায়ত্তশাসন লাভই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। মুসলিম লিগের তরুণ-তুর্কি নেতাদের উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক অশান্তি অনেকটা হ্রাস পেলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হয়। এর ফলে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে লখনউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তির মাধ্যমে– (১) কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ যৌথভাবে সরকারের কাছে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি পেশ করতে রাজি হয়, (২) মুসলিম লিগও কংগ্রেসের ‘স্বরাজ’ আদর্শকে মেনে নেয়, (৩) মুসলিম লিগের প্রস্তাবিত পৃথক নির্বাচনের দাবি মেনে নেয়, (৪) প্রতিটি প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় এবং (৫) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য মুসলিম থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। লখনউ চুক্তি কেন হল? এর পিছনের রহস্য কী? আমি কিছু বলব না। ভিন্ন মেরুর দুজন ব্যক্তির মতামত জানিয়ে দিই। গান্ধিজি বললেন— “এই চুক্তি ছিল শিক্ষিত ও ধনী হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি বোঝাঁপড়া মাত্র। এর সঙ্গে সাধারণ হিন্দু ও মুসলিমদের কোনো যোগ ছিল না।” আরএসএস ঘনিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বললেন– “রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নেতারা সাম্প্রদায়িক সূত্রকে মেনে নিয়ে প্রবল অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন এবং এর ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রকৃত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।”

মুসলিম লিগ নিয়ে আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে আমরা আবার ফিরে আরএসএসের প্রসঙ্গে। মুসলিম লিগ নিয়ে আলোচনা শেষ হয়নি। পরবর্তী আলোচনায় আসব। স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএসের ভূমিকা কী লিখব? একজন হিন্দুর সন্তান হিসাবে লিখতে বড়ো লজ্জা হয়। গোটা ভারত যখন ব্রিটিশ মুক্ত স্বাধীন ভারতের জন্য রক্ত ঝরাচ্ছে, তখন তাঁরা নিষ্ক্রিয়। তদুপরি ব্রিটিশদের সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরো সময়কাল ধরেই আরএসএসের ইতিহাস ছিল মূলত ব্রিটিশের পদলেহন। কারণ এই সংগঠনের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের কোনোরকম জন-আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার অনুমতি ছিল না। সে কথা আরএসএসের বর্তমান কর্তা মোহন ভাগবতও মনে করিয়ে দিলেন। তাঁর কথায় –“জন্ম থেকেই রাজনীতি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আরএসএস। নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করে না, এমনকি কোনো নির্বাচনী প্রক্রিয়াতেও যোগ দেয় সঙ্ঘ। কোনো রাজনৈতিক দলের পদাধিকারী হতে পারেন না আরএসএস কর্মীরা।” যদিও আজকের ভারতে দাঁড়িয়ে একথা সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আসলে হিন্দুত্ব সংগঠনগুলো এই মোড়কটিকে খুব মূল্যবান সম্পত্তির মতো ধারণ করে থাকে। ধারণ করতেই হবে। না-হলে তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। কারণ তাঁরা মনে করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে উপর্যুপরি বিশ্বাসঘাতকতা চালিয়ে যাওয়ার পর স্বাধীন ভারতে ওদের হাতে এখন শুধুই পেনসিল। যে ‘লজ্জাজনক ইতিহাস তাঁদের কাঁধ কামড়ে বসে আছে, সেই ইতিহাস এই মেকি জাতীয়তাবাদের রঙিন মোড়ক দিয়ে তাঁরা খুব সহজেই ঢেকে দিতে পারবে। এটা মোটেই ওদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়, এটা হিন্দু জাতীয়তাবাদ। এই স্ব-আরোপিত মোড়কটি আরএসএস নিজেদের নতুনভাবে পুনঃস্থাপন করার কাজে ব্যবহার করে, এমন ভাব করে যেন তাঁরাই একমাত্র দেশপ্রেমিকের দল, বাকি সব দেশদ্রোহী।

বস্তুত স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে আরএসএসের রাজনৈতিক ভূমিকাকে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামের ভিত্তিভূমি হিসাবে দেখানোর প্রচেষ্টা করে বর্তমান রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি। এঁরা হেগড়েওয়ার, সাভারকর প্রমুখদের ‘স্বাধীনতা সংগ্রামী’ বলে তকমা দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। যদিও আসলে আরএসএস কোনোদিনই সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে কোনো রকমের সংগ্রামে যায়নি। সংগ্রামে যায়নি এটা কিঞ্চিৎ ভুল কথা। গিয়েছিল। তবে একেবারে শুরুর দিকে। তারপর ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের প্রেমে পড়ে গেল।

হেগড়েওয়ার আরএসএস গঠনের আগে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন এবং খিলাফত আন্দোলনে (১৯১৯-১৯২৪) যোগ দেওয়ার অপরাধে তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড হয়– সেটাই ছিল তাঁর শেষ স্বাধীনতা সম্পর্কিত কোনো আন্দোলনে যোগদান। জেলের ভাত আর পিটানি খেয়ে উনি ‘গুড বয়’ হয়ে গেলেন। সাভারকরের হিন্দুত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হেগড়েওয়ার মুক্তি পাওয়ার পরেই, অর্থাৎ ১৯২৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আরএসএসের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সংগঠন সেইদিন থেকে শুরু করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষদিন পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থেকেছেন। শুধু তাই-ই নয়, ভারতের প্রত্যেকটি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়েই প্রত্যক্ষ বিরোধিতাও করে এসেছেন।

আরএসএসের হেগড়েওয়ারের জীবনী থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯৩০ সালে গান্ধীজি লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। তিনি সেসময় “সর্বত্র এই নির্দেশ পাঠালেন সঙ্ঘের কোনো সদস্য যেন এই সত্যাগ্রহে অংশ না নেয়। যদিও কেউ স্বেচ্ছায় অংশ নিতে চায় তাকে বাধাও দেওয়া হবে না।” অর্থটা কী দাঁড়াল? সংঘের কোনো দায়িত্বশীল সদস্য সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ার অধিকারী নেই। যদিও এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য সংঘের সেবকদের মধ্যে উৎসাহের এতটুকুও কমতি ছিল না। কিন্তু হেগড়েওয়ার এই উৎসাহকে সরাসরি নিরস্ত করেছিলেন। হেগড়েওয়ারের উত্তরসূরী এম এস গোলওয়ালকর এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন— “আন্দোলন চলছিল ১৯৩০-৩১ সাল ধরে। সেই সময়ে অন্য অনেক লোক ডক্টরজির কাছে গিয়েছিল। তাঁরা ডক্টরজির কাছে অনুরোধ করে বলেছিল, এই আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা আনতে সাহায্য করবে এবং এতে অংশ নিতে সংঘের এতটুকুও দ্বিধা করা উচিত নয়। সেই সময়ে, তাঁদের মধ্যে জনৈক ভদ্রলোক যখন বলেন, দেশের জন্য তিনি জেলে যেতেও প্রস্তুত, ডক্টরজি তাঁকে বলে, “নিশ্চয়ই যাবেন। কিন্তু তারপরে আপনার পরিবারের দেখাশোনা কে করবে?’ যথারীতি ভদ্রলোকটি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমার যা সম্পত্তি আছে তাতে আমার পরিবারের দুই বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ চলে যাবে –শুধু তাইই নয়, তার থেকে আমার মুক্তির জন্য যা খরচ হতে পারে, তারও জোগাড় হয়ে যাবে। তখন ডক্টরজি তাঁকে বলেন, আপনার যদি এতটাই সম্পত্তি থেকে থাকে, তা হলে চলে আসুন, জেলে যাওয়ার বদলে সংঘের জন্য দুই বছর সময় দিন। এই বাক্যালাপের পরে অবশ্য সেই ভদ্রলোক জেলেও যাননি, আর কখনও সংঘের সেবা করার জন্যও ফিরে আসেননি।” কী বুঝলেন? আপনি না বুঝলেও আরএসএসের তাবড় তাবড় নেতারা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিল।

হেগড়েওয়ার নিজে কখনো স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন? আরএসএসে বর্তমান নেতারা কিন্তু ওনাকে ‘স্বাধীনতা সংগ্রামী’ বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। হ্যাঁ, আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং জেলেও গেছিলেন। তবে ‘স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে নয়। আরএসএস থেকে প্রকাশিত তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, তাঁর জেলে ঢোকার মূল কারণ ছিল “সেখানকার স্বাধীনতাপ্রেমী, আত্মদানকারী কয়েদিদের দলের মধ্যে ঢুকে তাঁদের সঙ্গে সংঘের উদ্দেশ্য আর কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সংঘের কাজের জন্য তাঁদের ভবিষ্যতের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা”। অর্থাৎ ব্রিটিশ মারতে গিয়ে নয়, সংঘের প্রচারের দায়েই এই জেলযাত্রা।

চল্লিশের দশকের শেষদিকে, ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধি যখন ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন, সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের গৃহমন্ত্রণালয়ের লেখা একটি নোট থেকে জানা যায় যে, আরএসএসের নেতারা গৃহমন্ত্রকের সচিবের সঙ্গে দেখা করেন এবং “সঘের সদস্যরা আরও বেশিমাত্রায় ‘সিভিক গার্ড হিসাবে যোগদান করবে”– এই মর্মে সচিবকে আশ্বস্ত করেন। এই সিভিক গার্ড’ নামক বিভাগটি তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা’-র প্রয়োজন মেটাতে। বিয়াল্লিশে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন শুরু হওয়ার দেড় বছর পর ব্রিটিশদের অধীনস্থ বম্বে সরকার প্রভূত সন্তুষ্টির সঙ্গে একটি মেমোতে লেখেন— “সংঘ পরিবার যথাযথভাবে নিজেদের আইনের সীমানায় সংযত রেখেছে এবং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে থেকে শুরু হওয়া দেশজোড়া অশান্তির সঙ্গে কোনোভাবেই নিজেদের জড়ায়নি।”

ডান্ডি মার্চের মতো ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করতে না-পেরে আরএসএসের সেবকেরা এবারেও তাঁদের নেতৃত্বের উপর চূড়ান্ত হতাশ হয়ে পড়েছিল, কারণ সংগঠন তাঁদের আন্দোলনে যোগদান করতে দেননি। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে সেবকদের মগজ ধোলাই ঠিকমতো হয়নি। নেতারা যখন ভাবছেন দেশের আগে হিন্দুত্ব, তখন সেবকরা ভাবছেন হিন্দুত্বের আগে দেশ। গোলওয়ালকরের নিজের ভাষায়, “১৯৪২-এও অনেকের মনেই জোরদার সেন্টিমেন্ট কাজ করছিল … যে সংঘ কেবল অকর্মণ্য লোকেদের আখড়া, অর্থহীন বাগাড়ম্বর করে কেবল; শুধু বাইরের লোক নয়, সংঘের সেবকেরাও এইভাবে সংঘের সমালোচনা করত। তাঁরা প্রচণ্ডভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল।”

দেশের একটা বড়ো অংশ যখন ব্রিটিশদের রক্তে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল, তখন আরএসএস কেন নিষ্ক্রিয় থেকে ব্রিটিশকে মলম দেওয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল? যুক্তি আছে, এক অদ্ভূত যুক্তি দিয়ে থাকে আরএসএস নেতৃত্ব। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে দেওয়া এক বক্তৃতায় (যার কয়েক মাস পরেই ব্রিটিশদের সৃষ্ট এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩০,০০,০০০ বাঙালির মৃত্যু হয়) গোলওয়ালকর বলেন— “সংঘ আজকের সমাজের এই অবক্ষয়ের জন্য অন্য কাউকে দোষ দিতে চায় না। মানুষ যখন অন্যকে দোষ দিতে শুরু করে, তখন বোঝা যায় দুর্বলতা তাঁর নিজের মধ্যেই আছে। দুর্বলের উপর হওয়া অত্যাচার অনাচারের জন্য সবলকে দোষ দেওয়া বৃথা … সংঘ তার মূল্যবান সময় অন্যকে দোষারোপ করে বা সমালোচনা করে নষ্ট করতে ইচ্ছুক নয়। আমরা যখন জানিই যে প্রকৃতির নিয়মেই বড়ো মাছ ছোটো মাছকে খেয়ে ফেলে, তখন তার জন্য বড়ো মাছকে দোষ দেওয়া বৃথা। প্রকৃতির বেঁধে দেওয়া নিয়ম, ভালো হোক বা খারাপ, তাই-ই পরম সত্য। তাকে অন্যায় বললেই সেই নিয়ম বদলে যায় না।” হাসবেন না প্লিজ।

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে নৌ-বিদ্রোহের জের হিসাবে ব্রিটিশ যখন পাকাপাকিভাবে ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তখনও গোলওয়ালকর যেসব সংঘীরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিতে চেয়েছিল তাঁদের তীব্র সমালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আরএসএসের মুখপত্র ‘দ্য অর্গানাইজার’-এ প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে সংঘ সরাসরি ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার বিরোধিতা করে, এবং লেখে যে— “এটা কোনোদিন হিন্দুদের নিজেদের পতাকা হবে না, হিন্দুরা একে সম্মানও করবে না।” সম্পাদকীয়তে আরও লেখা হয়, “তিন সংখ্যাটা এমনিতেই অশুভ, অতএব তিনটে রঙওয়ালা একটা পতাকা দেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে বিবেচিত হলে তা দেশবাসীর উপর খুবই বাজে মানসিক প্রভাব ফেলবে এবং দেশের প্রতি সেটা ক্ষতিকারকও হবে।”

এবার একটু মহান দেশপ্রেমী’ সাভারকরের সঙ্গে পরিচয় করা যাক। কে এই সাভারকর? ইনি আমাদের খুব পরিচিত সেই বিনায়ক দামোদর সাভারকর, যাঁকে ‘ভারতরত্ন’ দিতে চায় মোদি-শাহ সরকার। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে ‘ভারতরত্ন দেওয়ার অধিকার একমাত্র ভারত সরকারের। কোন্ গুণবিচারে দেওয়া হয়? ‘ভারতরত্ন’ সম্মান প্রদান করা হয় সর্বোচ্চ স্তরের ব্যতিক্রমী সেবা/কার্যের স্বীকৃতি স্বরূপ। ১৯৫৪ সালে নিয়ম অনুসারে, শুধুমাত্র শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজসেবার ক্ষেত্রেই এই সম্মান দেওয়া হত। ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে নিয়ম পরিবর্তন করে মানবিক প্রচেষ্টার যে-কোনো ক্ষেত্রে এই সম্মান প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৪ সালের নিয়মে মরণোত্তর ভারতরত্ন’ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ১৯৫৫ সালে জানুয়ারি মাসে সেই নিয়ম পরিবর্তন করে ‘মরণোত্তর ভারতরত্ন’ প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৬৬ সালে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে প্রথম ‘মরণোত্তর ভারতরত্ন’ দেওয়া হয়।

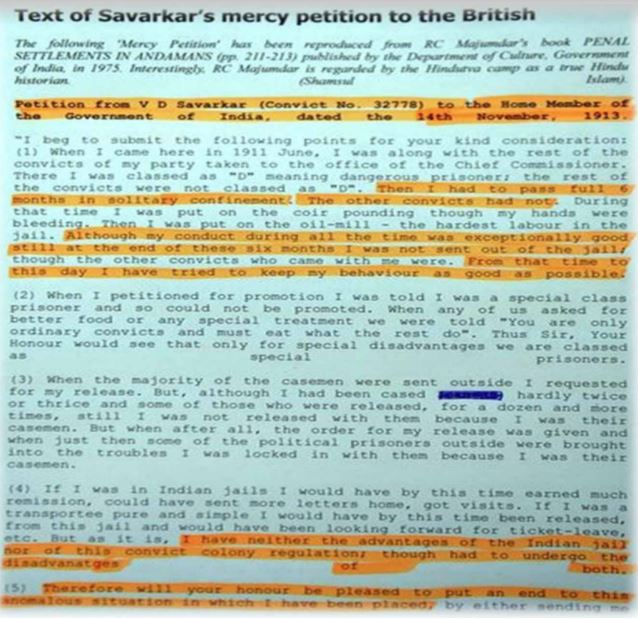

সাভারকর সশস্ত্র জিহাদে বিশ্বাস করতেন। হিন্দু মহাসভার অন্যতম নেতা বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে দেখা করেছিলেন ইটালির ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনির সঙ্গে। উদ্দেশ্য ছিল মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দলের আদলে একটি জঙ্গি হিন্দুত্ববাদী দল তৈরি করা। পরে মুঞ্জের হাত থেকে ব্যাটন নিয়ে হিন্দুত্ববাদের ‘পোস্টারবয়’ হয়ে ওঠেন সাভারকর। লন্ডনে বসে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের আগুন তাঁকে উদ্বেলিত করে তোলে। মদনলাল ধিংড়া ১৯০৯ সালে খোদ ইংল্যান্ডে বসেই কার্জন ওয়াইলিকে খুন করেন। মদনলাল ধিংড়া ছিলেন সাভারকরের শিষ্য। এরপর অনেকগুলো বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য ১৯১০ সালে ব্রিটিশ সরকার সাভারকরকে গ্রেফতার করে। পরের বছরই তাঁকে আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেয়। ১৯১১ সালে জেলে ঢোকার কয়েক মাসের মধ্যেই শুকিয়ে আমসি। ব্রিটিশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে লেখেন তাঁকে যেন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মুক্তি দেওয়া হয়। আন্দামানে সেলুলার জেলে থাকাকালীন এইভাবে একাধিক বার ব্রিটিশরাজের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। যথারীতি ব্রিটিশ সরকার তাঁর ক্ষমাভিক্ষায় কর্ণপাত করেনি। ১৯১৩ সালে আবার ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে চিঠি লেখেন তিনি। ১৯২১ সালে তাঁকে আন্দামান থেকে থেকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯১১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত উপযুপরি ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন এই ‘বিপ্লবী।

১৯১৩ সালের মুচলেকায় কী লিখেছিলেন দেশপ্রেমী’ সাভারকর? একজন ভারতীয় হিসাবে আপনি গর্ববোধ করতে পারেন কি না দেখুন– “যদি সরকার বাহাদুর তাঁদের নানা রকমের দয়া এবং গভীর বদান্যতার দ্বারা আমাকে মুক্তি দেন, তাহলে আমি সাংবিধানিক উন্নয়নের একজন আত্মমগ্ন প্রবক্তা ভিন্ন অন্যকিছুই যে নই এবং উন্নয়নের সর্বোচ্চ শর্ত হল ইংরেজদের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য –এ কথাটাই জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দেব। যতদিন আমরা জেলে বন্দি অবস্থায় আছি ততদিন ভারতের মহামহিম রাজের প্রতি অনুগত শয়ে শয়ে হাজার হাজার প্রজার পক্ষে প্রকৃত সুখ ও আনন্দ উপভোগ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর নয়। কারণ রক্তের বন্ধনই আসল বন্ধন। যদি আমাদের মুক্তি দেওয়া হয়, তাহলে জনসাধারণ তাঁদের সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই সরকারের প্রতি আনন্দ ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে– যে সরকার শাস্তি দেওয়া অথবা প্রতিহিংসার পরিবর্তে ক্ষমা এবং সংশোধন করতে জানে।”

[সাভারকরের সেই মুচলেকা]

যে সাভারকরের নামে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে গোটা দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেই সাভারকরই ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুচলেকাতে লিখেছিলেন– “সাংবিধানিক রাজনীতির প্রতি আমার মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। আমার এই পরিবর্তনের ফলে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে বসবাসকারী বহু বিভ্রান্ত যুবক আবার সঠিক পথে ফিরে আসবে। এইসব যুবকেরা আমাকে তাঁদের পথপ্রদর্শক হিসাবে মনে করে। সরকার যেরকমভাবে চাইবে, আমি সেইরকমভাবেই সরকারকে সেবা করতে প্রস্তুত আছি। আমার এই পরিবর্তন হল আমার বিবেকের সিদ্ধান্ত। আমার স্থির বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও আমার আচরণ একইরকম থাকবে।” হ্যাঁ, উনি কথা রেখেছিলেন শেষদিন পর্যন্ত। সংগ্রামী ভারতবাসীদের সঙ্গে বেইমানি করলেও ব্রিটিশদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র বেইমানি করেননি। শহিদের রক্তে যখন ভারতের মাটি লালে লাল হয়ে যাচ্ছিল, তখন উনি নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রিটিশদের পদলেহনে নিয়োজিত ছিলেন। ওনাকে মুক্তি না-দিলে ব্রিটিশরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন? উনি লিখছেন –“এর ফলে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে, সেই সুবিধাগুলো আমাকে জেলে আটকে রাখলে কোনো অবস্থাতেই পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে একমাত্র মহামান্য সরকার বাহাদুরই দয়াপরবশ হতে পারেন। পিতৃসুলভ সরকারের দরজায় না ফিরলে একজন অবোধ অনুতপ্ত সন্তান আর কোথায় ফিরবে?” সেই ‘অবোধ সন্তান’ শ্রীমান সাভারকর চার বছর জেলের ডাল-ভাত খেয়ে আবেদন-নিবেদন করে অবশেষে ১৯২৪ সালে মুক্তি পান। তিনি শেষদিন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং চিরকাল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুর জো-হুজুর হয়েই ছিলেন এবং এর অবকাশে গোটা দেশে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে সফলতার সঙ্গে ব্রিটিশদের স্বপ্নপূরণ করেছে। উনি ছাড়া এমন একটা স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম বলতে পারবেন না যে শাস্তির ভয়ে মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে দেশের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের বুট পালিশ করেছে। ১৯২৪ সালে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে সাভারকর আর কক্ষনো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি। আর ব্রিটিশ প্রভুর বশংবদ হয়ে থেকে কীভাবে তাঁকে সাহায্য করা যায়, সেই প্রচেষ্টাই করে গেছেন ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত। তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, ‘হিন্দুত্ব’ নামক এক বিভেদকামী তত্ত্ব বাজারে ছাড়া। যে তত্ত্ব মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্বের আর-এক রূপ। বস্তুত আরএসএসের কোনো সদস্যই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই অংশগ্রহণ করেনি। তবে দেশের ভিতর সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর কাজটা সুচারুভাবে করে গেছে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ মদতে। চল্লিশের গোড়ার দিকে সাভারকর নেতাজির মুখের উপর বলেছিল— তাঁর এখন প্রধান কাজ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ‘হিন্দু যুবকদের নাম লেখানো। তাঁর প্রিয় স্লোগান ‘রাজনীতির হিন্দুত্বকরণ’ ও ‘হিন্দুত্বের সামরিকীকরণ।

অথচ ভাবুন তো, যখন আত্মীয়পরিজন সহ বহু মানুষের চাপ ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত ভগৎ সিংয়ের উপর, তখন সবাই বলছেন ব্রিটিশের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে। মাত্র ২৩ বছরের যুবক ভগৎ সিং ব্রিটিশরাজকে চিঠি লিখলেন। তিনি লিখলেন, “তাঁদের যেন ফাঁসির পরিবর্তে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হয়! বিপ্লবী যতীন দাসের অসামান্য আত্মত্যাগ, কমরেড ভগবতী চরণ ও বীরযোদ্ধা চন্দ্রশেখর আজাদের গৌরবময় আত্মবলিদানের ধারাবাহিকতায়, তাঁদের আত্মত্যাগ, সামান্য এক সংযোজন মাত্র।” চিঠিতে পরিষ্কার করে তিনি জানিয়ে দেন, “এই লড়াই চলবেই।” এমনকী স্বপ্নের কথাও বলে যান সেই চিঠিতে, “ভারতের শ্রমজীবী মানুষ ভবিষ্যতে একদিন ব্রিটিশ বা ভারতীয় পরজীবীদের হাত থেকে মুক্তি পাবেন।”

যে হিন্দুত্ববাদ নিয়ে এত তুলকালাম করে থাকে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা, সেই হিন্দু কে বা কারা? গোলওয়ালকর বললেন– “When we say this is the Hindu nation, there are some who immediately come up with the questions about the Muslims and Christions dwelling in this land … but the crucial question is rather they remember that they are the children of this soil … no … together with the change in their faith gone is the spirit of love and devotion for the nation. They have also developled a feeling of identification with the enemy of this landf.” সাভারকরের হিন্দুর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে –“সিন্ধুনদ থেকে সমুদ্র অবধি বিস্তৃত ভারতবর্ষকে যে একযোগে পিতৃভূমি’ জ্ঞান করে, সে-ই হিন্দু।” “পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি’র সরল সমীকরণের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে সাভারকরের প্রার্থিত রাষ্ট্র-কাঠামো। ওই সমীকরণের মোদ্দা কথা হল— মুসলমান বা খ্রিস্টানরা যেহেতু আরব বা প্যালেস্টাইনকে তাঁদের পুণ্যভূমি’ জ্ঞান করে, তাই তাঁদের দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব! সাভারকর লেখেন তাঁর ‘হিন্দুরাষ্ট্র বিষয়ক এক ইস্তেহার। সেই ইস্তেহারটি হল— (১) সংখ্যালঘুদের স্বাধীন ধর্মাচরণের সুযোগ থাকবে, কিন্তু কড়া নজর রাখা হবে যাতে সংখ্যাগুরুদের ন্যায়সম্মত অধিকার তারা কোনোমতেই খর্ব না করে, রাষ্ট্রের ভেতর আরেকটা রাষ্ট্র বানিয়ে না বসে। (সেই কারণে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা অহর্নিশি চিৎকার করে বলে মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গকে ‘ইসলামিক স্টেট’ ‘পাকিস্তান বানিয়ে দেবে মুসলিম তোষণ করে। মহানগরের রাজাবাজার বা পার্কসার্কাস বা খিদিরপুর বা গার্ডেনরিচ সহ রাজ্যের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে কত সহজে ও কৌশলেই ‘মিনি পাকিস্তান’ বলে দাগিয়ে দেয়।) (২) নাগরি জাতীয় লিপি, হিন্দি জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃত দেবভাষা রূপে পরিগণিত হবে। (হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা গত ৭০ বছর ধরে বোঝাতে চেয়েছে হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা। এই নির্জলা মিথ্যা কথা বহু মানুষ বিশ্বাসও করেন। সত্য হল ভারতের কোনো রাষ্ট্রভাষা নেই। কোনোদিনও হবে না। সেটা হতেও দেব না।) (৩) দু-হাত খুলে অভ্যর্থনা জানাতে হবে যন্ত্রযুগকে– শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে ব্যক্তিপুঁজিকে নানাভাবে জোগাতে হবে সাহায্য ও উৎসাহ। (সেই কারণেই বোধয় ভারতের প্রথম সারির পুঁজিপতিরা হাজার হাজার কোটি টাকা ঝেড়ে দিয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যায়। আবার হাজার হাজার কোটি টাকা মকুবও করে দেওয়া হয়। করোনা আবহে দেশের জিডিপির হার মাইনাস ২৪, সাধারণ মানুষ যখন না-খেয়ে মরছে, আত্মহত্যা করছে, তখন দেশে ১৫ জন নতুন পুঁজিপতির জন্ম দিল। দেশে মোট পুঁজিপতি হল ১১৭ জন। একা আম্বানির জিডিপি হারই প্লাস ৪০। ) (৪) পুঁজিপতি ও শ্রমিক— দু-পক্ষের স্বার্থকেই নিয়ন্ত্রণ করা হবে জাতীয় প্রয়োজনের নিক্তিতে। কোনো শিল্পসংস্থা যদি দুর্ভাগ্যবশত লোকসানের মুখে পড়ে, তাহলে তার দায়ভাগ শ্রমিকদেরও নিতে হবে। (শিল্পসংস্থার লোকসান হলে শ্রমিকরা তার দায় ভাগ করে নেব, কিন্তু মুনাফার ভাগ হবে না।) (৫) ধর্মঘট-লকআউটের জেরে যদি উৎপাদন-ব্যবস্থা টালমাটাল হয়, তাহলে সে-সব কঠোর হস্তে দমন করবে রাষ্ট্র। (বাজপেয়ির সরকার থেকে মোদি সরকার– পোস্টাল বিভাগের ইডি কর্মচারীদের গণ-আন্দোলন থেকে এনআরসি বিরোধী গণ-আন্দোলন –সর্বত্রই আরএসএসের রক্তরসে তৈরি বিজেপির ভূমিকা আমরা দেখেছি। ইডিদের কর্মবিরতি আন্দোলন এক মাস চলার পর বাজপেয়ি সরকার জানিয়ে দিল, ‘কোনো দাবি মানা হবে না। হয় কাজে যোগ দিন, নইলে সেনা নামিয়ে কাজ চালাব। এর ফলে সেই আন্দোলন ভেস্তে গিয়েছিল বটে, তারপর থেকে পুরো ডাকব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ল। আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। সেই থেকে কুরিয়ার রাজ শুরু হয়ে গেল গোটা দেশে। এনআরসি বিরুদ্ধে গোটা দেশের মানুষ যখন পথে নামল, মাসের পর মাস পথের উপর অবস্থানে বসল, পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি করে আন্দোলনকারীদের মারল। দিল্লির হত্যাকাণ্ডে ৫০ জন মানুষ গুলিবিদ্ধ হল এবং মৃত্যু হল। সরকার আন্দোলনকারীদের কথা শোনা তো দূরের কথা, তখনও বলেই চলেছে। ‘এনআরসি হচ্ছেই’। বস্তুত রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নই ফ্যাসিবাদের মূল অস্ত্র।) (৬) ব্যক্তিগত মালিকানা হবে রাষ্ট্রীয় নীতির অন্যতম স্তম্ভ। (অর্থাৎ ‘একা খাব, একা খাবে’ নীতি। যৌথ যা কিছু, সামাজিক বিন্যাস থেকে অর্থনীতি, সবেতেই এদের বিরাট আপত্তি। ফলত আম্বানি-আদানিরাই হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় নীতির স্তম্ভ।) (৭) হিন্দুদের ‘পুণ্যভূমি’র নাম হবে ‘ভারত’ অথবা ‘হিন্দুস্থান’। (গোটা উপমহাদেশ তো একটি দেশের নাম ছিল না। ছিল অসংখ্য দেশ বা রাষ্ট্রের সমাহার, নগর-রাষ্ট্র। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য পৃথক, শাসকব্যবস্থা পৃথক, মুদ্রা পৃথক, সামরিক এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের হয় শত্রুপক্ষ অথবা মিত্রপক্ষ। প্রতিটি প্রদেশের প্রধান আরাধ্যা দেবতাও পৃথক। আছে নানা সম্প্রদায়ের পৃথক দেবতা। এক দেশ এক শাসন কবে ছিল এই উপমহাদেশে?