দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, জাপান, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, চিন ও ভারতে কৃষি-অর্থনীতির বিবর্তন

একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

আজকের উন্নত ইউরোপের সমাজব্যবস্থা যে-বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে ও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে তার বিশ্লেষণ থাকবে এই অধ্যায়ে। তার পাশে প্রথমত রাখা হয়েছে আজকের এশিয়ার উন্নত দেশ জাপানের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে। এশীয় দেশ চিন ও একটি পূর্ব-ইউরোপীয় দেশ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, উন্নয়নের একটি স্তরে এসে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র নামক একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কিন্তু এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি বিপ্লবের আগে অবধি বিশেষভাবে অনুন্নত থাকা কয়েকটি দেশকে এক চমকপ্রদ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় উন্নীত করেছিল। বিশ্বের চোখে তা ধরা পড়েছিল এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে। ভারতের মতো অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশের পক্ষে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া, কিংবা সমাজতান্ত্রিক বিকল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়া, কোনওটিকেই পূর্ণ অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এই অধ্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত থেকে ভারতের সমাজব্যবস্থা ও কৃষি-অর্থনীতির বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা, আমাদের পর্যবেক্ষণকে বাস্তবের আলোয় পরীক্ষা করা এবং এই ব্যর্থতার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করা।

ইউরোপের কৃষিতে উৎপাদন-সম্পর্কের বিবর্তন

প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক: ইউরোপে দাস সমাজব্যবস্থা থেকে সামন্তব্যবস্থায় উত্তরণ

ইউরোপে কয়েক শতাব্দী ধরে দাসব্যবস্থা চালু ছিল। একসময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে তার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকা রাষ্ট্র ও সমাজ তার গতি ও জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে। দাসব্যবস্থার অবসান ঘটে, ভূমিদাস ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আসে এই ভূমিদাস ব্যবস্থার হাত ধরে। দাসব্যবস্থায় কৃষক ছিল জমির মালিকের দাস। যে-জমি সে চাষ করছে, যে-উপকরণ ব্যবহার করছে, যে-ফসল সে নিজের শ্রমে তৈরি করছে, তার কোনও কিছুর ওপরই তার কোনও অধিকার ছিল না। শুধু তাই নয়, তার নিজের শরীরের ওপরও তার কোনও অধিকার ছিল না। সে নিজেই মালিকের সম্পত্তি ছিল। তার খাওয়া থাকা বাঁচা-মরা সবই ছিল মালিকের হাতে। তাকে মালিক ইচ্ছেমতো কেনাবেচা বা হস্তান্তর করতে পারত। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেই দাসব্যবস্থা অর্থনৈতিকভাবে এর কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। দাসমালিকদের পক্ষে বিপুলসংখ্যক দাসের ভরণপোষণ চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রথমত জমির উর্বরতাশক্তি হ্রাস পায়, দ্বিতীয়ত, দাসদের ওপর বিরাট পরিশ্রমের বোঝা, তাদের ওপর সামাজিক অত্যাচার, তাদের স্বাধীন জীবনযাপনের সুযোগের সম্পূর্ণ অভাব ইত্যাদি ও তাদের ওপর দাসমালিকদের নানা প্রকার চাপ তাদের বিদ্রোহী করে তোলে। দাস-বিদ্রোহ ও দাসদের পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতার কারণে এই ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে কৃষিকাজ চালানো, তা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত আহরণ করে নিজেদের বিলাসবহুল জীবন কাটানো দুষ্কর ছিল। ফলত দাসব্যবস্থাকে চালু রাখাও তখন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ২৭ সালে রোমান সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। খ্রিস্টের জন্মের সময় থেকেই ১, ২ শতাব্দী জুড়ে ক্রীতদাস প্রথা থেকে ভূমিদাস প্রথায় উত্তরণ ঘটতে থাকে। যখনই কোনও নতুন বসতি গড়ে ওঠে, তখনই সেখানে নতুন তৈরি হওয়া কৃষি-জমিতে দাস-চাষিদের প্রতিষ্ঠিত করে তাদের ওপর চাষের দায়িত্ব দেওয়া হতে থাকে। এই চাষিরা চাষের অধিকার পেত তাদের মালিককে নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল অথবা ফসলের নির্ধারিত অংশ ও অন্যান্য নানাপ্রকার কর দেওয়ার শর্তে। এর পরেও এই অধিকারের বিনিময়ে তাদের মালিকের নিজস্ব আওতাভুক্ত জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে চাষ করতে হত, মালিকের হুকুমমাফিক নানা ধরনের বেগার শ্রম দিতে বাধ্য থাকত তারা। এরা এদের মোট শ্রম-সময়ের খানিকটা অংশ মালিকের হেফাজতে থাকা জমিতে বেগার খাটত, তার বিনিময়ে শ্রম-সময়ের বাকি অংশে নিজেদের হেফাজতে থাকা জমি চাষ করার অধিকার পেত, এবং সেটাও নির্দিষ্ট ভূমি খাজনার বিনিময়ে। অর্থাৎ খানিকটা জমি তারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে চাষ করার অধিকার পেলেও তাদের ওপর বেগার শ্রম ও খানিকটা সময়ের জন্য মালিকের হুকুমের দাস হয়ে থাকার বাধ্যবাধকতা থাকে। পূর্বতন ইউরোপে একটা দীর্ঘসময় অবধি এই বেগার শ্রমের ভূমিদাস প্রথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু ছিল। বেগার শ্রম ছাড়াও এই উৎপাদন-সম্পর্কের দু’টি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, বেগার শ্রম সুনিশ্চিত করার উপায় হিসেবে চাষিদের অর্থনীতি-বহির্ভূত নানাপ্রকার চাপের মধ্যে রেখে দেওয়া হত। দ্বিতীয়ত, খাজনার বিনিময়ে চাষের জন্য চাষিকে যে-জমি ও উৎপাদনের উপকরণ দেওয়া হয় তার সঙ্গে চাষিকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রাখা হত। মালিকের দেওয়া জমিতে তার ভরণপোষণ চলত। এর বিনিময়ে মালিককে শুধু খাজনা দিতে হত তাই নয়, মালিকের আদেশে যে-কোনও কাজ করতে সে বাধ্য থাকত, ভূমি-খাজনা ছাড়াও নানা ধরনের কর দিতে হত। ইউরোপে চতুর্দশ শতক অবধি ভূমিদাস ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রধান উৎপাদন-সম্পর্ক হিসেবে চালু থাকে। তা সত্ত্বেও চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ শতক অবধি বা তার পরেও দাসপ্রথার অবশেষ১ টিকে ছিল। ভূমিদাস প্রথায় কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গেই হস্তশিল্প বা কারিগরির মতো অ-কৃষি উৎপাদনক্ষেত্রগুলি গিল্ড-মাস্টারদের অধীনে নির্ভরশীল হস্তশিল্পী ও কারিগরদের শ্রমে গঠিত হত। সামন্তপ্রভুরা, ইংলন্ডে যাদের বলা হত ম্যানরপ্রধান, ও ফ্রান্সে বলা হত সিনিওরপ্রধান তারাই একই সঙ্গে ভূমিদাস ও দাসদের ওপর কর্তৃত্ব করত ও এদের উদ্বৃত্ত শ্রম নানাভাবে শোষণ করত।

প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণ: ইউরোপে আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া

ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণটি ছিল চতুর্দশ থেকে ষোড়শ, এই তিন শতাব্দীব্যাপী এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ভূমিদাস প্রথার শেষ পর্যায়ে এই পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের চাপানো নানা প্রকার কর ইত্যাদির সীমাহীন চাপের ফলে ভূমিদাসদের মধ্যে বিদ্রোহ বাড়ে, পালানোর প্রবণতা দেখা দেয়, সেইসঙ্গে জমির উর্বরতা শক্তিও কমে আসছিল, বাড়ছিল জনসংখ্যা। এইরকম নানা কারণে জমি থেকে উদ্বৃত্ত আহরণের মাত্রা কমতে থাকে। সামন্তপ্রভুদের পক্ষে ভূমিদাসদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কর আদায় করা ও বেগার শ্রম করতে বাধ্য কষ্টকর হয়ে উঠছিল। বেগার শ্রমের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থাটা সামন্তপ্রভু ও চাষিদের মধ্যেকার যে-সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল তা ছিল সম্পূর্ণভাবে বাজার-বহির্ভূত কর্তৃত্ব ও বশ্যতার সম্পর্ক। চাষিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পালানোর প্রবণতা সামন্তপ্রভুদের এই প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের জোর কমিয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে পূর্বতন ভূমিদাসরা এই কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে স্বাধীন ছোট চাষি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অনেক সময় বিদ্রোহী ভূমিদাসদের নিজস্ব উদ্যোগে, অথবা সামন্তপ্রভুদের উদ্যোগে জঙ্গল সাফ করে নতুন নতুন জায়গায় কৃষিকাজের বিস্তার ঘটে। এই নতুন তৈরি হওয়া কৃষিক্ষেত্রগুলিতে স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত চাষ শুরু হতে থাকে সামন্তপ্রভুকে নির্দিষ্ট শস্য-খাজনা দেওয়ার শর্তে। একই ভাবে বাধানিষেধ ও নিয়মকানুনের চাপে পিষ্ট কারিগররাও গিল্ডগুলির কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। তারা নিজেদের হাতের ছোট যন্ত্রপাতি নিয়ে স্বাধীন উৎপাদকে পরিণত হতে থাকে, সামন্তপ্রভুকে নির্দিষ্ট কর দেওয়ার শর্ত মেনে গড়ে উঠতে থাকে স্বাধীন হস্তশিল্প ও কারিগরি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্র। একই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সামন্তপ্রভুদের সরাসরি কর্তৃত্বের বাইরে, কিন্তু তাদের বিভিন্ন প্রকার খাজনা দেওয়ার শর্তে বিভিন্ন অ-কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন বসতি।

ইউরোপে ভূমিদাসরা যেভাবে সামন্তপ্রভুদের কর্তৃত্বের বাইরে এসে ছোট কৃষি উৎপাদকে পরিণত হল, কারিগররাও যেভাবে গিল্ড মাস্টারের শাসনের বাইরে বেরিয়ে এসে স্বাধীন উৎপাদক হিসেবে দেখা দিল, উদ্ভব ঘটল ব্যক্তিগত ছোট চাষি ও ছোট স্বাধীন অ-কৃষি উৎপাদকের— এ সমস্তই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিশেষ অবস্থা তৈরি না হলে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব হত না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আবশ্যিক প্রাথমিক শর্ত হিসেবে একদিকে যেমন মুক্ত শ্রমের প্রয়োজন, তেমনই উৎপাদনের জন্য জমি ও অন্যান্য উৎপাদন-উপকরণের স্বাধীন বাজার গড়ে ওঠা প্রয়োজন। আর তারই জন্য জমির সঙ্গে আবদ্ধ ভূমিদাসদের ভূমিহীন হওয়া প্রয়োজন। এরই প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ভূমিদাস সামন্তদায় থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চাষিতে পরিণত হল ও গিল্ডের শাসনভুক্ত কারিগর স্বাধীন ছোট উৎপাদকে পরিণত হল। দ্বিতীয় ধাপে এই স্বাধীন ছোট চাষি তার সম্বল একখণ্ড জমি হারিয়ে পরিণত হল ভূমিহীন সর্বহারায়। ছোট চাষি ও ছোট উৎপাদকের সর্বহারায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি এক দীর্ঘ কষ্টকর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার উল্টোপিঠ হল আদিম পুঁজি সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া; এই প্রক্রিয়াটি পুঁজিবাদী সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার একটি আবশ্যিক২ পূর্বশর্ত।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকব্যাপী প্রায় তিনশো বছর আজকের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে পুঁজি সঞ্চয়ন-কেন্দ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় পুরনো ব্যবস্থার সঙ্গে এর সংঘাত। এইসব দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এবং প্রায় একই সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলির তুল্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার পিছিয়ে পড়া দেশগুলির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিন্যাসেও। তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকা দেশগুলিতে শিল্প উৎপাদন-ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার নিয়মের সূচনা হলে একদিকে সস্তায় কাঁচামাল ও শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উপকরণগুলির সহজ উৎসের সন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, অন্যদিকে উৎপাদিত শিল্পজাত পণ্য উপযুক্ত দামে বিক্রি করার মতো বিস্তীর্ণ ও ক্রমবর্ধমান বাজার খুঁজে নেওয়ার আবশ্যিকতা তীব্রতর হয়ে উঠল। এই আবশ্যিকতা থেকেই শিল্পোৎপাদনে এগিয়ে থাকা দেশগুলি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, পিছিয়ে থাকা প্রাচ্যের দেশগুলিকে নিজেদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীনে নিয়ে আসে।

শিল্পোন্নত দেশে পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার প্রাক্কালে বাণিজ্যিক পুঁজির একচ্ছত্র আধিপত্য থাকে। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ঘটলেও প্রাথমিকভাবে যতদিন পর্যন্ত কৃষি উৎপাদনে ছোট ও অতি ছোট চাষিদের প্রাধান্য থাকে ততদিন অবধি বণিকশ্রেণি কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিক্রি থেকে যে-মুনাফা পাওয়া যায় তার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই আত্মসাৎ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত ছোট চাষিকে ফসল ওঠার আগে চাষের ন্যূনতম ব্যয় ও চাষি পরিবারের জীবনযাপনের ব্যয় বহনের জন্য মহাজন বা ব্যবসায়ীর ওপর নির্ভর করতে হয়, ততদিন মহাজন ও ব্যবসায়ী সুদের হার অত্যন্ত বেশি রেখে বা ফসলের দামে সুবিধামতো পরিবর্তন করে তাদের মুনাফার হার সর্বোচ্চ রাখতে চেষ্টা করে। তারা এভাবে এমনকী ছোট উৎপাদকের উৎপাদিত উদ্বৃত্তের সম্পূর্ণ অংশ, তার জীবনধারণের মতো ন্যূনতম আয়ের একটি অংশকেও বাণিজ্যিক মুনাফায় পরিণত করে আত্মসাৎ করতে পারে। ছোট চাষি ক্রমশ আরও দুর্দশাগ্রস্ত ও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কৃষি উৎপাদন থেকে তার ন্যূনতম জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়লে কৃষিক্ষেত্র ছেড়ে সে শহরাঞ্চলে সদ্য শুরু হওয়া শিল্পক্ষেত্রে মজুরি-ভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য পাড়ি দেয়, অর্থাৎ শ্রমের বাজারে শ্রমের জোগানদার হিসেবে উপস্থিত হয়। সেইসঙ্গে জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলি নতুন গড়ে উঠতে থাকা শহরের বাজারগুলিতে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে হাজির হয় পুঁজিনির্ভর উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবহারের জন্য। এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি তুলনায় বড় উৎপাদকরা কৃষিপণ্যের দ্রুত বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আয়তন বৃদ্ধির সুযোগ নেয়।

ইউরোপের ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে মার্কস দেখেছিলেন যে, সামন্ততন্ত্র থেকে উত্তরণের দু’টি বিকল্প প্রক্রিয়া ছিল।৩ কোনও কোনও ক্ষেত্রে বণিক তার বাজার ও কাঁচামালের উৎস সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ছোট উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে। দাদনে ঋণ দিয়ে সমগ্র ছোট উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর সে তার এই নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। এই পদ্ধতি পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কিছুটা পরিবর্তিত করতে সাহায্য করলেও সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের পুরোপুরি উচ্ছেদ ঘটিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, বরং পুরনো ব্যবস্থাকে জোরদার করে রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে এবং সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক লাভের অনুকূল ব্যবস্থা কায়েম রাখে। যদিও এই ব্যবস্থায় প্রকৃত উৎপাদক কালক্রমে তার উৎপাদনক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ হয়ে মজুরির বিনিময়ে ভূমিহীন চাষি বা মজুরি শ্রমিকে পরিণত হয়, তবুও উৎপাদন-সম্পর্কে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিভিন্ন লক্ষণ বজায় থাকার দরুন এই ব্যবস্থার নিজস্ব গতি কখনোই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের অবসান ঘটায় না। অবস্থাবিশেষে এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করতে পারে। এর বিপরীতে আছে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পথ, মার্কসের মতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী পথ। সেখানে অপেক্ষাকৃত বড় চাষি বা বড় হস্তশিল্পী বা শিল্প-উৎপাদক নিজেরাই বণিক ও মহাজনদের চাপানো বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রাধান্য বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত মূল্যের অপেক্ষাকৃত বড় অংশ নিজেদের হাতে রাখে ও উৎপাদনের স্বার্থে বিনিয়োগ করে। এইভাবে তুলনামূলক বড় সংস্থাগুলির উদ্ভব ও বৃদ্ধিই হল উচ্ছেদ হওয়া ছোট উৎপাদকদের শ্রমের বাজারে যোগদানের অবস্থা তৈরি হওয়ার পূর্বশর্ত। কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে শিল্প-উৎপাদনেও অনুরূপ প্রক্রিয়া চলে। শহরে সদ্য শুরু হওয়া নতুন শিল্প উৎপাদনক্ষেত্রগুলি পুঁজি সঞ্চয়ন নিয়মের অধীনে আসার প্রাক্কালে ক্রমশ আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড় উৎপাদনক্ষেত্রে পরিণত হতে থাকে। এই উৎপাদনক্ষেত্র ক্রমশ বাণিজ্যিক, মহাজনি বা অন্য কোনও উপায়ে সঞ্চিত আর্থিক পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে উচ্ছিন্ন সর্বস্বান্ত শ্রমজীবী মানুষের শ্রমশক্তি ও কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহার করে নতুনভাবে মজুরিশ্রম-নির্ভর উৎপাদনক্ষেত্র গড়ে তোলে। এইভাবে আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুরনো মালিকের স্ব-শ্রমনির্ভর কৃষি বা অ-কৃষি ছোট উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি অবলুপ্ত হয়। একদিকে ছোট কৃষক বা হস্তশিল্পী পূর্বতন জীবিকার উৎস থেকে উচ্ছেদ হয়ে সর্বস্বান্ত শ্রমিকে পরিণত হয়, অন্যদিকে এইসব উচ্ছেদ হওয়া কৃষক ও হস্তশিল্পীর শ্রম ও এদের হাতে থাকা জমি এবং অন্যান্য উপকরণগুলি বিনিময়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়। এগুলি কাজে লাগিয়ে গড়ে ওঠে নতুন উৎপাদন-ক্ষেত্র। এইভাবে কৃষি ও ছোট হস্তশিল্পগুলি আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি, জমি ও অন্যান্য উপকরণের উৎস হিসেবে কাজ করে। কৃষি ও হস্তশিল্পে উৎপাদিত মূল্য বাণিজ্যিক ও মহাজনি ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে বণিক, মহাজন ও বিনিয়োগে ইচ্ছুক উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং উচ্ছেদ হওয়া সর্বস্বান্ত শ্রমিকের শ্রমশক্তি, জমি ও অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে বিনিময়সূত্রে উৎপাদন-ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়ে উৎপাদনশীল পুঁজিতে পরিণত হয়। পুঁজির আদিম সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার এই স্তরে একইসঙ্গে অপেক্ষাকৃত বড় চাষি কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সঞ্চিত আর্থিক পুঁজির একটি অংশে নিজেদের অধিকার কায়েম করে ও তার সাহায্যে কৃষিতে আদিম সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া চালু করে। ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে একই সঙ্গে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া-কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হয়। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি চালু হওয়ার পূর্বশর্ত হল কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মূল পরিবর্তনের সূচনা— কৃষি থেকে সামন্ততন্ত্রের প্রভাবমুক্তি, ছোট চাষি-নির্ভর কৃষি অর্থনীতির উদ্ভব, ও কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ।

ইংল্যান্ডে এনক্লোসার আন্দোলন এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে অবধি ছোট চাষির সঙ্গে তার জমির, ও ছোট শিল্প-উৎপাদকের সঙ্গে তার ব্যবহৃত ছোট যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সংযুক্তি ছিল। তারা যে-গোচারণ ভূমি ব্যবহার করত তা ছিল গ্রামের সকলের ব্যবহারের সাধারণ সম্পত্তি। সেগুলির ওপর ছিল সাধারণ মানুষের সমষ্টিগত অধিকার। নতুন এনক্লোসার আইন প্রবর্তন করে ব্যবসায়ী শ্রেণি ম্যানরদের সহায়তায় জমিগুলিকে নানা অংশে ভাগ করে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির আওতায় নিয়ে আসে। সম্পন্ন উল ব্যবসায়ীরা সেই জমি কিনে ভেড়া চরানোর ব্যবস্থা করে। উলের ব্যবসা প্রসারিত হলে ভেড়া পালন ও উল তৈরি একটি বাণিজ্যিক কাজ হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। পূর্বতন ছোট ছোট মেষপালক চাষিরা তাদের গোচারণ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে শ্রমের বাজারে স্বাধীন শ্রমিক হিসেবে উপস্থিত হয়। জমি ও অন্যান্য উপকরণগুলির বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে। কৃষক ও ছোট হস্তশিল্পী উভয়ের ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন ঘটেছিল। নতুন মালিকদের হাতে থাকা জমি খাজনার জন্য ব্যবহৃত না হয়ে মজুরি-শ্রমিক নির্ভর লাভজনক উৎপাদন-ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। পূর্বতন ছোট চাষি ও ছোট হস্তশিল্পী মজুরি-শ্রমিকে পরিণত হয়। ব্যবসায়ী ও ম্যানরপ্রভুদের হাতে জমে থাকা আর্থিক পুঁজি এইভাবে উৎপাদনশীল পুঁজিতে পরিবর্তিত হতে থাকলে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন-ব্যবস্থায় কয়েকটা নতুন বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়। যেমন, প্রথমত, শ্রম ও উৎপাদনের উপকরণের মুক্ত বাজার গড়ে ওঠে ও মজুরির বিনিময়ে কেনা শ্রমশক্তি ও বাজার-নির্ধারিত দামে কেনা উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সহযোগে মুনাফার জন্য বড় মাপে উৎপাদন হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, ক্রমান্বয়ে জমে ওঠা মুনাফার উৎপাদনশীল বিনিয়োগ ও পুনর্বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন ও পুঁজিসঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ ঘটে। উৎপাদন-ব্যবস্থা এইভাবে সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী চরিত্র গ্রহণ করার পর আরও একটি নিয়ম চালু হয়। তা হল: উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করার পর প্রাপ্ত মুনাফার হার সর্বাধিক করার প্রয়োজনে উৎপাদনকে আরও পুঁজিঘন করে তোলা। উল্টোদিকে যেসব উৎপাদন-ক্ষেত্রে শ্রমের একক-পিছু পুঁজির পরিমাণ তুলনায় বেশি দরকার, সেইসব ক্ষেত্রে বাজার থেকে প্রাপ্ত মুনাফার হার বেশি হওয়ার কারণে এগুলিকেই বিনিয়োগক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ে। উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার এই প্রবণতার কারণে ক্রমশ বড় পুঁজিঘন বা প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের তুলনায় কৃষির ওপর কম গুরুত্ব পড়তে থাকে। কৃষিকে তখন ক্রমশ শিল্পোন্নয়নের সহযোগী কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সরবরাহের উৎস হিসেবে দেখা হয়। অবশ্য একই সঙ্গে উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় কৃষি ও কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ জনসমষ্টির অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তখন স্বীকৃতি পায়। কৃষি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তখন ব্যবহৃত হয় শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসেবে। কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রে যুক্ত মানুষের আয় যদি যথেষ্ট না বাড়ে তবে শিল্পজাত পণ্যের বিক্রি অব্যাহত রাখা দুষ্কর। যতদিন পর্যন্ত না বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে ততদিন দেশের অভ্যন্তরে শিল্প ও কৃষির মধ্যে উন্নয়নের মাত্রা এবং ধরনে ভারসাম্য থাকা জরুরি। এই কারণে উন্নয়নের ইতিহাসে দেখা যায় যে, শিল্পে অগ্রণী দেশগুলি শিল্পে পিছিয়ে পড়া কৃষিপ্রধান দেশগুলিকে একদিকে যেমন তাদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের উৎস হিসেবে দেখতে চায়, তেমনই ওই দেশগুলি তাদের চোখে হয়ে ওঠে নিজেদের শিল্পজাত পণ্য বিক্রির অবাধ বাজার। এই তাগিদে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা অর্জন তখন কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে, প্রয়োজন পড়ে এই দেশগুলিকে রাজনৈতিক ভাবে অধীনস্থ রাখার। যেমনটা বহুদিন অবধি দেখা গেছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন দেশে। এই দেশগুলি কৃষি উৎপাদনে বেশি গুরুত্ব দেয় ও শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য আমদানির ওপর নির্ভর করে। ক্রমে বহির্বাণিজ্য বিস্তার পায়। অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি তখন শিল্পে পিছিয়ে-পড়া কৃষিপ্রধান দেশ থেকে সস্তায় প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল সংগ্রহ করে শিল্পে অতিরিক্ত মূল্য সঞ্চয়ন ও বিনিয়োগের প্রক্রিয়া চালু রাখে। কিন্তু এই সামগ্রীগুলি পেতে গেলে বিনিময়ে তাদের শিল্পজাত দ্রব্য জোগান দিতে হয়। এই অবস্থায় শিল্পে অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্যের জোগান ও সারা পৃথিবীতে সেই পণ্যের বিক্রি সুনিশ্চিত রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। সর্বাধিক মাত্রায় মুনাফা তোলা এবং ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ প্রক্রিয়া চালু রাখার স্বার্থে সেটা আবশ্যিক হয়ে ওঠে।

এই পরিবর্তনের গোটা প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সমর্থন ছাড়া গড়ে উঠতে পারেনি। পুরনো ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী সামন্ততান্ত্রিক শাসকশ্রেণি সহজে এই পরিবর্তনের প্রবণতাকে মেনে নেয়নি। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত নতুন ব্যবস্থায় উৎসাহীদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছিল। এই সমগ্র ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে দেশের রাজনৈতিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটে। তাই এই প্রক্রিয়ার সূচনাপর্বের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা জরুরি।

আমরা দেখেছি, ইংলন্ডে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সূচনা ও সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে।৪ জমিবণ্টনের নিরিখে দেশে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন সামন্তপ্রভুর নীচে ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নতর ক্ষমতার বিপুল সংখ্যক ব্যারন, ডিউক ইত্যাদি মানুষ। সমস্ত জমিদারি তাদের মধ্যেই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। ব্যারন, ডিউক প্রভৃতি নিম্নতর ক্ষমতার অধিকারী সামন্ত্রপ্রভুদের অধিকৃত নির্দিষ্ট জমিগুলো অসংখ্য ছোট ছোট কৃষি-জমিতে বিভক্ত ছিল। সেখানে চাষবাস করত অসংখ্য ছোট চাষি। ছোট আয়তনে এরকম চাষের পাশাপাশি ছিল কোথাও কোথাও মজুরি-শ্রমিক দিয়ে চাষ করা বড় সিনিওরাল এস্টেট। ব্যারন, ডিউক প্রভৃতির সংখ্যা যেমন ছিল উচ্চতর সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার ভিত্তি ও আয়ের উৎস, তেমনই ব্যারন-ডিউকদের সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি ও আয়ের উৎস ছিল অসংখ্য ছোট উৎপাদক। ইংলন্ডে সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে যে-ভূমিদাস প্রথা চালু ছিল, চতুর্দশ শতকের শেষ থেকেই তার অবসান ঘটতে থাকে এবং বিপুল সংখ্যক ভূমিদাস স্বাধীন চাষি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তারা জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিজেরাই নিজেদের চাষের জমিতে তৈরি করে নিত। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন ছিল, তখন জমির ওপর এদের অধিকারের প্রকৃতি নির্ভর করত সামন্তপ্রভুর ওপর। তারা সামন্তপ্রভুকে নানা প্রকার খাজনা ও ভূমিকর দিত। এছাড়া একটি মজুরি-শ্রমিক শ্রেণিরও অস্তিত্ব ছিল। এই মজুরি-শ্রমিকদের একটি অংশ ছিল আসলে ছোট চাষি, যারা নিজেদের অধিকারের জমি চাষ করার পরে অবসর সময়ে বড় এস্টেটে মজুরি-শ্রমিকের কাজ করত। মজুরি-শ্রমিকদের আর-একটি খুব ছোট অংশ ছিল, যারা বিশেষ ধরনের স্বাধীন মজুরি-শ্রমিক, তারা বড় এস্টেটে কাজ করত। কিন্তু এরাও পুরোপুরি জমির বন্ধনমুক্ত স্বাধীন শ্রমিক ছিল না, কারণ এদের চাষের জন্য সাধারণত চার-পাঁচ একর জমি দেওয়া থাকত, বসবাসের জন্য থাকত একটি করে কুঁড়েঘর। তাছাড়া নির্দিষ্ট জমিদারি এলাকার মধ্যে সাধারণের ব্যবহারের যে-বিশাল গোচারণ ভূমি ছিল, সেখানেও এরা গোচারণ করতে পারত।৫

পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা সূচিত হবার জন্য যেসব পূর্বশর্তের উল্লেখ করা হল, সেগুলো মেটানোর প্রক্রিয়া নিরঙ্কুশ রাখতে অনুকূল আইনি সমর্থন থাকা জরুরি। আর সে জন্য দরকার উপযুক্ত পুলিশি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা। কাজেই সামন্ততন্ত্রের প্রভাবমুক্ত একটি সমাজব্যবস্থা পত্তন করার আবশ্যিকতা দেখা দিল। নতুন একগুচ্ছ আইনি-পুলিশি প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অবশ্যই বাণিজ্যে ও উৎপাদনশীল বিনিয়োগে উৎসাহী শ্রেণিটির হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর। ইংল্যান্ডের মতো অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল এবং এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন এক শ্রেণির প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা বর্তায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুকূলে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন হয়, ফলে আইন ও শাসন ব্যবস্থাও পুঁজিবাদী বিকাশের অনুকূল হয়ে ওঠে।

দু’ধরনের সামন্ততান্ত্রিক প্রভুর মধ্যে যুদ্ধের আকারে এই ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেছিল। ইতিমধ্যেই অর্থনীতির নিজস্ব নিয়মে উৎপাদন-ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছিল— ছোট জমিতে জমির বন্ধন থেকে আধা-মুক্ত আধা-স্বাধীন চাষির উদ্ভব, মজুরি-শ্রমের সূচনা ও লাভজনক বিনিয়োগে উৎসাহী একদল মালিকের হাতে বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির বিপুল সঞ্চয়ন ইত্যাদি। এবার রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নতুন শাসকশ্রেণিটি নিজেদের অধিকার নিরঙ্কুশ রাখতে চেয়ে ক্ষমতার জোরে প্রথমে নিম্নতর সামন্ততান্ত্রিক অধিকারভোগী শ্রেণিটিকে তাদের পুরনো কর্তৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। পুরনো অভিজাত শ্রেণিটি এবার নতুন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিভূ রাজা ও পার্লামেন্টের সঙ্গে লড়াইয়ের মুখে পড়ে এবং তার জেরে অসংখ্য ছোট চাষিকে— যারা ছিল এদের জমিদারি ক্ষমতার ও আয়ের উৎস, তাদের অধিকৃত ছোট চাষ-ব্যবস্থা থেকে উচ্ছেদ করে। গ্রামবাসীদের সমষ্টিগতভাবে ব্যবহার্য যে-গোচারণ ভূমি ছিল, কোনও অঞ্চলের চাষি ও মজুরি-শ্রমিকরা যা যৌথভাবে ব্যবহার করত, সেখান থেকে বলপূর্বক তাদের উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে সাধারণ গোচারণের ভূমিগুলি থেকে ছোট চাষিদের উচ্ছেদ করে এই জমি ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। এইসব জমির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার আইনি স্বীকৃতি পায় এবং সেখানে শুরু হয় বাণিজ্যিক পণ্যের চাষ। উলের ব্যবসা ও উলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বড়মাপে পুঁজিবাদী বিনিয়োগে উৎসাহী কৃষকদের মধ্যেও নতুন আগ্রহ জাগে। তারা শস্য উৎপাদনের জমিগুলিকে গোচারণ ভূমিতে পরিবর্তিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, সর্বোচ্চ মুনাফার আশায় উল ইত্যাদি বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনে বিশেষ উৎসাহ দেখায়। ষোড়শ শতকে এই উচ্ছেদের প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে জোরদার হয়ে উঠেছিল। এইসময়ে ক্যাথলিক চার্চ তার অধীনস্থ বিশাল জমিতে সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ভোগ করত। সংস্কার আন্দোলনের ফলে ক্যাথলিক চার্চের অধীন এই বিশাল জমিতে যেসব ছোট চাষিরা চাষ করত তাদের উচ্ছেদ করে জমি অধিগ্রহণ করা হল। বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নামমাত্র দামে বিভিন্ন লোকের কাছে এই জমি বিক্রি করা হয়েছিল। ১৬৮৮-৮৯ সালে ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে প্রটেস্টান্টদের নেতৃত্বে যে-‘গৌরবময় বিপ্লব’ সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল ধর্মীয় যুদ্ধের আবরণে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক লড়াই। এখানে ক্যাথলিকদের প্রতিপক্ষ ছিল নতুন পুঁজিবাদী বিনিয়োগে উৎসাহী মানুষেরা, পুঁজিবাদী ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধারণার সমর্থকরা, যারা নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করত। রাষ্ট্রীয় জমি, যৌথভাবে সাধারণ্যে ব্যবহারের ভূমি ও চার্চের জমি ব্যাপকভাবে অধিগ্রহণ করা হয়। সেইসঙ্গে এইসব জমির ওপর নির্ভরশীল ছোট উৎপাদকদের উচ্ছেদ করার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে জন্ম নিল জমির বন্ধন থেকে মুক্ত এক বিশাল সর্বহারা শ্রেণি। এর পাশাপাশি ছোট হস্তশিল্পগুলিতেও একই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ছোট শিল্পগুলি গিল্ডের শাসন মুক্ত হয়ে ইতিমধ্যেই স্বাধীন উৎপাদন-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় এরা এদের উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে উন্মূল হয়ে স্বাধীন সর্বহারায় পরিণত হয়। একই সঙ্গে জমি ও অন্যান্য উপকরণগুলি বাজারে বিনিময়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়। যার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের আবশ্যিক পূর্বশর্তগুলি পূরিত হল। ‘গৌরবময় বিপ্লব’৬ ইতিমধ্যে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে (১৬৮৮-৮৯) পুরনো সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বের জায়গায় বুর্জোয়া শোষকদের ক্ষমতাসীন করেছিল, যা অবাধে বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করল। এই ভাবে পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ইংল্যান্ডে কৃষি এবং শিল্পে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্র থেকে উন্মূল হয়ে পূর্বতন উৎপাদকরা নতুন গড়ে ওঠা মজুরি-শ্রমিকনির্ভর বড় বড় পুঁজিতান্ত্রিক কৃষি-খামার ও বিশাল শ্রমিকবাহিনীর শ্রমনির্ভর বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে নিযুক্ত হল। অনুরূপ বিপ্লব জার্মানি ও ফ্রান্সেও ঘটেছিল যথাক্রমে ১৮৪০ ও ১৭৯৯ সালে। এই প্রক্রিয়া সারা ইউরোপে এইভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবাধ বিকাশ সম্ভব করে তুলল।

জাপানে কৃষিতে উৎপাদন-সম্পর্কের বিবর্তন

ষোড়শ শতাব্দীর আগে অবধি জাপানে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন বিকেন্দ্রায়িত সামন্ত শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে জাপানে প্রথমে হায়দ্যোশি ও পরে টকুগাওয়া শগানেটের অধীনে কেন্দ্রীভূত সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে কৃষির মালিকানা ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আসে। সমস্ত কৃষিজমির এক-চতুর্থাংশ আসে টকুগাওয়ার নিজস্ব প্রশাসনিক ক্ষমতার অধীনে, বাকি জমি ৩০০ জন সামন্তপ্রভু, যাদের ডায়ামো বলে অভিহিত করা হত, সরাসরি তাদের আওতায় আসে। আঞ্চলিক শাসনভার কেন্দ্রীভূত ছিল এইসব সামন্তপ্রভুর হাতে। তারা সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। টকুগাওয়া শাসনকর্তা সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। আঞ্চলিক শাসনকর্তা বা জমিদাররা তাদের নিজস্ব অঞ্চলে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট কর্তৃত্ব করত, কিন্তু এদের ওপর কেন্দ্রীয় ক্ষমতা জারি রাখত শগানেট শাসনকর্তারা। ডায়ামোরা বছরে একবার কয়েক মাস ধরে টোকিয়োতে শগানেটের বাসভূমিতে কাটাতে বাধ্য থাকত। নিজের এলাকায় ফেরার সময় তাদের সৈন্যসামন্তদের একটি অংশকে (সামুরাই) সরাসরি শগানেটের শাসনাধীন অঞ্চলে রেখে আসতে হত। সামুরাইরা ছিল সামরিক ক্ষমতার অধিকারী। কৃষকদের মধ্য থেকে উঠে এলেও কালক্রমে এদের আবাস হয়ে ওঠে জমিদারদের বাসস্থান দুর্গ-নগরীগুলি। সেখানে তারা তাদের পরিবার ও বংশানুক্রমিক ভৃত্যদের নিয়ে বার্ষিক ভাতার বিনিময়ে বাস করত। সামুরাইদের মধ্যেও ক্ষমতার তফাত ছিল— আর্থিক ও সামরিক, উভয়ত। ফলে জমিদারদের অঞ্চলগুলিতে তারা মূল শাসন কর্তা হিসেবে কাজ করত, তবে অধিকাংশ সামুরাই ছিল অতিসাধারণ সৈনিক মাত্র। টকুগাওয়া রাজত্বকালে দীর্ঘসময় কোনও যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেনি, শান্তির পরিবেশ বজায় ছিল। ফলে চিরাচরিত যোদ্ধা হিসেবে সামুরাইদের কোনও কাজ ছিল না। ক্রমশ তারা কর্মহীন পরজীবীতে পরিণত হয়ে জাপানি সমাজের ওপর একটা বিরাট বোঝা হয়ে ওঠে। সামুরাইদের সংখ্যা ছিল বিশাল, জনসংখ্যার প্রায় শতকরা সাত ভাগ। ফলে এই বিপুল সংখ্যক পরজীবীর— এবং তাদের পরিবারবর্গ ও বংশানুক্রমিক ভৃত্যাদির ভরণপোষণ অর্থনীতির ওপর বিরাট চাপ ফেলতে থাকল।

অন্যান্য কম সুবিধাভোগী শ্রেণির মধ্যে ছিল চাষি সম্প্রদায়। টকুগাওয়া রাজত্বের শেষদিকে জনসংখ্যার শতকরা প্রায় পঁচাত্তর ভাগ ছিল চাষি। সামন্তযুগীয় ইউরোপের ভূমিদাসদের মতো নানারকম বিধিনিষেধে আবদ্ধ ছিল তারা। জমি ছেড়ে শহরে চলে যাওয়ার অধিকার তাদের ছিল না। সবক্ষেত্রেই কৃষক পরিবারগুলি জমির সঙ্গে আইনত যুক্ত ছিল। নিজ আয়ত্তাধীন জমির ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হত ভূমি-কর। কৃষক পরিবারকে জমির করদাতা হিসেবে চিহ্নিত করে নথিভুক্তিকরণ ব্যবস্থা চালু হয়। পরিবার-পিছু জমির স্বত্ব অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারিত হত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় চাষির জমি ছেড়ে চলে যাওয়ার অধিকার ছিল না, অর্থাৎ জমির ওপর চাষির পুরোপুরি মালিকানা স্বত্ব ছিল না। চাষি ইচ্ছে করলে তার জমি বিক্রি বা দান করতে পারত না। সে জন্য নির্দিষ্ট জমির ওপর কর দিতে সে বাধ্য থাকত। কৃষকের পছন্দের ফসল ফলানোর কোনও অধিকার ছিল না। অর্থাৎ এই ব্যবস্থা একটি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই সূচিত করে। এখানে প্রকৃত উৎপাদক অর্থাৎ কৃষক, উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে যুক্ত, যদিও সে জমির মালিক নয়। তাকে জমির ওপর রায়তি স্বত্ব পাওয়ার জন্য জমিদারকে বা শাসনকর্তাকে কর দিতে হত। টকুগাওয়া আইন মারফত কৃষককে জমির সঙ্গে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থাকে নিয়মানুবর্তী ও জোরদার করা হয়েছিল। চাষবাস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে চাষির অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করত খাদ্যে আঞ্চলিক স্বয়ম্ভরতার চাহিদা। গ্রামের স্থানীয় কৃষকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করা হত ওপর থেকে চাপানো টকুগাওয়া আইন মারফত। শুধু তাই নয়, কৃষকরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য যে-স্থানীয় কৃষক সম্মেলন গড়ে তুলেছিল, তার ওপরেও চাপানো হয়েছিল নিয়মকানুন। এক-একটি গ্রাম কৃষকদের এই সম্মিলিত সংগঠনের একক হিসেবে কাজ করত। গ্রামের সব সদস্যের ওপর চাপানো কর একত্রে দেওয়ার দায় বর্তাত এই গ্রামভিত্তিক সংগঠনগুলির ওপর, সেইসঙ্গে ছিল সমগ্র গ্রামের চাষবাস যথাযথভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব। অনেক সময়েই কৃষকরা চাষের পাশাপাশি ছোট ছোট পরিবারভিত্তিক হস্তশিল্প, বিশেষ করে তাঁতশিল্পে যুক্ত থাকত। সামন্তশ্রেণির বাসস্থান দুর্গ-শহরগুলিতে অপেক্ষাকৃত বড় শিল্পও গড়ে উঠেছিল।

টকুগাওয়া শাসক ও স্থানীয় জমিদারদের রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল কৃষকরা। কৃষকদের দেয় বাৎসরিক ভূমিকরই ছিল সবথেকে বড় আয়। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন হারে ভূমিকর নেওয়া হত, তবে সচরাচর তার পরিমাণ ছিল ধানজমির মোট উৎপাদনের শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ অংশ। চাষিদের ওপর চাপানো এই বিরাট করের বোঝা, সেইসঙ্গে অন্যান্য নানারকম কর ও বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমের বাধ্যবাধকতা তদের ক্রমশ নিঃস্ব চাষিতে পরিণত করছিল। এই নিঃস্ব চাষিরা শুধু নয়, স্থানীয় মিলিটারি জমিদাররাও বিশাল খরচের বোঝা বহন করতে না পেরে প্রায়ই ঋণের ওপর নির্ভর করত।

কৃষক সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-অর্থনীতির পাশাপাশি অন্যদিকে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটছিল। স্থানীয় জমিদারদের আবাস দুর্গ-শহরগুলিতে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের জোগান অব্যাহত রাখার সূত্রে বণিক শ্রেণির প্রাধান্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। টকুগাওয়া সরকারের চাপানো নানা বিধিনিষেধ সত্ত্বেও বাণিজ্য প্রসারিত হয়। এই বণিক শ্রেণিটি স্থানীয় জমিদার শ্রেণিটিকে ঋণের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দিতে থাকে ও ক্রমশ বাণিজ্যিক পুঁজি ও মহাজনি পুঁজি সঞ্চয়ের মাধ্যমে তারা দেশের আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালকের অবস্থানে চলে আসে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি টকুগাওয়া রাজত্বের অবসান ঘটে। তার পিছনে নানাপ্রকার কারণ ছিল। অনেকে মনে করেন বহির্জগতের সঙ্গে জাপানের দীর্ঘকালের বিচ্ছিন্নতার অবসান, ইউরোপীয় দেশগুলির ও আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূচনা ও প্রসার এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। কিন্তু জাপানের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরা লক্ষ করলে দেখা যায়, এই পরিবর্তনের পিছনে বাইরে থেকে ঘটা বিষয়গুলি ছাড়াও অন্তর্দেশীয় অর্থনৈতিক ঘটনাবলির গুরুত্ব কম ছিল না। এই ব্যবস্থার মধ্য থেকেই সামন্ত-সম্পর্কে পরিবর্তন আসতে থাকে ও পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্তগুলো পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক পুঁজির বিশেষ ভূমিকা ছিল। টকুগাওয়া শাসনকালেই কৃষিপণ্যের বাজার প্রসারিত হয়।

আগেই বলেছি, টকুগাওয়া শাসনব্যবস্থায় ভূমিকরের হার ছিল অত্যন্ত বেশি, এটিই ছিল শাসকশ্রেণির আয়ের বড় উৎস। বিভিন্ন সময়ে কর চাপিয়ে মাধ্যমে কৃষি উদ্বৃত্ত আহরণের মাত্রা বাড়ানো হত। এই সময়ে চাষিরা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষি বা ব্যবসায়ীর কাছে ঋণ করতে বাধ্য হত। চড়া সুদের কারণে ঋণের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকত, চাষির সামনে তখন ঋণ ও অতিরিক্ত জমা সুদের দায়ভার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জমি বন্ধক রাখা ছাড়া উপায় থাকত না। এইভাবে টকুগাওয়া ব্যবস্থার মধ্যেই অতিরিক্ত খাজনার চাপে পিষ্ট চাষির ঋণগ্রস্ততা ধীরে ধীরে জমি-বন্ধকি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায়। জমি-বন্ধকি আইনত সিদ্ধ হওয়ার পর জমির সঙ্গে প্রকৃত উৎপাদক চাষির বিচ্ছেদ ঘটার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। অনেক সময়ে চাষির হাত থেকে জমি যেত ঋণদাতা বড় চাষি বা পণ্য ব্যবসায়ীর হাতে। ঋণগ্রস্ত চাষিরা ক্রমশ ভাড়াটে চাষি, আবদ্ধ ঠিকা-চাষি বা ভাগ-চাষিতে পরিণত হচ্ছিল। এর পাশাপাশি সম্পন্ন চাষি ও ব্যবসায়ীরা জঙ্গল পরিষ্কার করে সেই জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার প্রক্রিয়ায় অর্থ বিনিয়োগ করতে থাকে। নতুন চাষের আওতায় আনা জমির উন্নতির জন্য এরা নানাভাবে অর্থ বিনিয়োগ করে, সেখানে সেচের ব্যবস্থা করে। এরা তখন হয়ে ওঠে এইসব জমির মালিক। এইসব জমি ও জঙ্গলের ফলমূল এবং অন্যান্য সামগ্রী আহরণ করে যারা আগে বেঁচে থাকত, তারা নতুন চাষের আওতায় আসা এইসব জমিতে ভাড়াটে চাষি, ঠিকা চাষি বা ভাগ-চাষিতে পরিণত হল। অর্থাৎ কৃষিতে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের প্রভাব খর্ব হলেও সেইসময়ে ছোট ছোট জোতে মহাজনি পুঁজির দাপট বাড়ে, ছোট চাষিরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অন্যদিকে ভাগচাষের প্রাধান্য বাড়ে। জাপানের ভূমিব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যকে প্রেক্ষাপটে রেখে এল মেজি সংস্কার।৭

১৮৬৮ সালে মেজি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে জাপানের সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। এই শাসনব্যবস্থা জাপানে সামরিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক শাসনের গোড়া পত্তন করে। পুরনো শাসকদের সঙ্গে হিংসাত্মক লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই শাসনব্যবস্থার এই পরিবর্তন সূচিত হয়। মেজি শাসন জাপানের কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনল। পুরনো সামরিক সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্তর্গত রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোর উচ্ছেদ ঘটল, নতুন ব্যবস্থা পত্তন করা হল সমস্ত ক্ষেত্রে। শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশের অনুকূল নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হল। সামন্ত-ব্যবস্থার অবশেষ হিসেবে যেটুকু টিকে ছিল— যেমন যাতায়াত এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর চাপানো বাধানিষেধ, সে সমস্তই তুলে দেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর সমস্ত বাধানিষেধ তুলে দিয়ে নতুন বিস্তৃত আইন প্রবর্তন করা হল। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী সমানভাবে যে-কোনও কাজ গ্রহণ করার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেনা-বেচার আইনসম্মত অধিকার পেল।

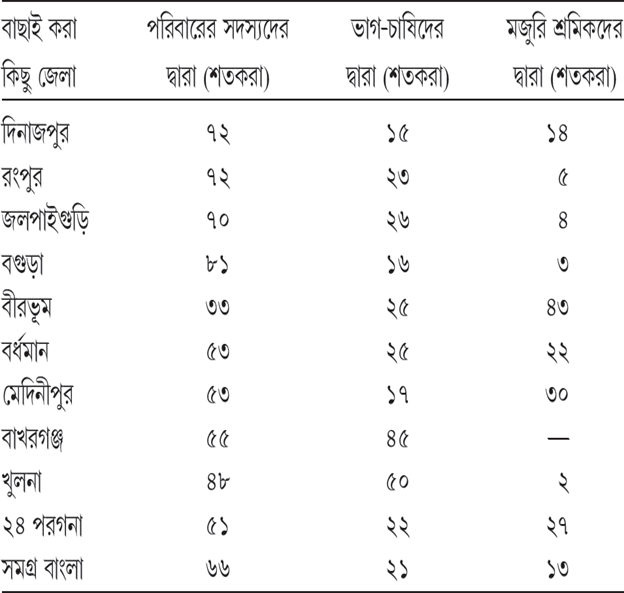

সারণি ২.১ ধান ও গমের বাৎসরিক গড় উৎপাদন (হাজার ককু)

১ ককু = ১৮০.৪১ কিলোগ্রাম

Source: Allen, G. C. (1963). A Short Economic History of Modern Japan. London: Unwin University Books. 6th impression

নিরপেক্ষ ভূমি-খাজনা ও মহাজনি শোষণের প্রচণ্ড দাপট থেকে কৃষকের মুক্ত হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল এর পর। কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী-মহাজনদের প্রভাব ও তাদের মারফত কৃষি-উদ্বৃত্তের অনুৎপাদনশীল ব্যবহার বন্ধ করার জন্য কৃষিপণ্যের সংগঠিত বাজার, সংগঠিত ঋণের বাজার-ব্যবস্থা ও এসবের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। কিন্তু কৃষিতে এইসব আধুনিক চাষের পদ্ধতির সূত্রপাতের পরও জাপানে জোতের মাপ ছিল খুবই ছোট। হোক্কাইডো ব্যতীত গোটা জাপানেই পাহাড়ি উঁচু-নিচু জমি থাকার দরুন ধানচাষ সেচের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং তা ছিল অত্যন্ত বেশি শ্রমসাধ্য। তাই উত্তর জাপানের হোক্কাইডো ছাড়া সর্বত্র ধান চাষের জোতগুলো ছিল ছোট। আরও একটি কারণ ছিল এর। শ্রম ছিল সহজলভ্য, চাষযোগ্য জমি ছিল দুষ্প্রাপ্য। ১৯১০ সালে জাপানের কৃষিতে মোট অঞ্চলের শতকরা ১৫ ভাগেরও কম ছিল কর্ষণযোগ্য জমি। ফলে জাপানের চাষিরা ছোট জোতে নিবিড় চাষে অভ্যস্ত ছিল। ১৯১০ সালে শতকরা ৩৩ ভাগের বেশি জমিতে জোতের মাপ ছিল ০.৫ চো (১ চো = ১ হেক্টর প্রায়) এবং শতকরা ৬৬ ভাগ জমিতে জোতের মাপ ছিল ১ চো বা তার চেয়েও কম। মেজি যুগে উত্তর জাপানের হোক্কাইডোতে জমিকে চাষের আওতায় আনা হয় ও এই অঞ্চলে বড় জোতে চাষ হতে থাকে। হোক্কাইডো বাদ দিলে তখনকার জাপানে ক্ষুদ্র জোতে চাষই সেখানকার কৃষির বৈশিষ্ট্য ছিল এমনটা ধরা যেতে পারে।৮

মেজি সংস্কারের ফলে ভূমিব্যবস্থায় লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। এই সংস্কার যে-ভূমিব্যবস্থার জন্ম দেয় তার দু’টি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এক, ব্যাপক ঠিকা-বর্গা ব্যবস্থা, যা নির্দিষ্ট আর্থিক খাজনা অথবা পণ্য খাজনার ওপর নির্ভরশীল। মেজি ব্যবস্থা শুরুর সময়ে ঠিকা- বা বর্গা-চাষের আওতায় জমি ছিল মোট কর্ষণযোগ্য জমির শতকরা ২০ ভাগ। জমি হস্তান্তর ও কেনা-বেচার ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় বর্গা-চাষ আরও বিস্তৃত হয়। ১৮৮৭ সালে এই অনুপাত বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৪০, ১৯১০ সালে হয় শতকরা ৪৫। এই সময় মোট কৃষকের শতকরা ৩৩ ভাগ ছিল ভাগ-চাষি, শতকরা ৪০ ভাগ ছিল ছোট চাষি, যারা নিজেদের জমিতে চাষ করত। বাকি ২৭ ভাগ ছিল আংশিক ভাগ-চাষি ও আংশিক ছোট নিজ জমির চাষি।৯ ফলে ভাগ-চাষ ও ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতি, এই দুই ধরনের ব্যবস্থার ব্যাপক প্রাধান্য ছিল জাপানের ভূমিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এর পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে সমস্ত জমির মালিকদের শতকরা ৭৪.১ ভাগ ছিল ক্ষুদ্র জোতের মালিক, যাদের জোতের গড় পরিমাণ ছিল ১ চো এবং সমস্ত জমির শতকরা ৩১.৮ ভাগ ছিল এদের মালিকানায়। অন্যদিকে শতকরা ৭.৪ ভাগ মালিকের জোতের আয়তন ছিল ৩ চো-র ওপর, এরা ছিল মোট জমির শতকরা ৪৩.৪৫ ভাগের মালিক। ব্যবহারিক জোতের ক্ষেত্রে ৬৫.৬ ভাগ চাষি ১ চো-র কম আয়তনের জোত চাষ করত ও এদের চাষের আওতায় ছিল শতকরা ৩০.৭ ভাগ জমি। অপরদিকে শতকরা ৯.৬ ভাগ চাষি ৩ চো-র থেকে বড় মাপের জোত চাষ করত, এদের আওতায় ছিল শতকরা ৩৩.৬ ভাগ জমি। মোট জমির শতকরা ৪৬ ভাগ ছিল নির্দিষ্ট খাজনার বর্গা-চাষের অধীন।১০

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান সহ অক্ষশক্তির দেশগুলি পর্যুদস্ত হওয়ার পর বিশ্ব-রাজনীতিতে আমেরিকা একটি শক্তিশালী ক্ষমতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেয়। ১৯৪৬ সালে আমেরিকান অকুপেশন অথরিটি সরাসরি এই পুনর্গঠনের দায়িত্বে ছিল।

১৯৪৬ সালের অকুপেশন অথরিটির সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ ম্যাকআর্থারের নির্দেশে জাপানে ভূমিসংস্কারের কার্যক্রম নেওয়া হয়। এই ভূমিসংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিকভাবে মাঝারি মাপের জোতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাষব্যবস্থা চালু করা। ভাবা হয়েছিল, এর মাধ্যমে কৃষিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের পথে বাধাগুলি দূর করা গেলে কৃষিতে সর্বাত্মক উন্নয়নের পথ পরিষ্কার হবে। ফলে ভূমিসংস্কারের আশু উদ্দেশ্য ছিল দু’টি: প্রথমত, ঠিকা-চাষের বা বর্গা-চাষের অবসান ঘটানো। দ্বিতীয়ত, মাঝারি মাপের জোতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দক্ষ চাষব্যবস্থার প্রতিকূল সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক বাধার অবশেষ নির্মূল করা। ভূমিসংস্কার১১ কর্মসূচির প্রধান দিকগুলি ছিল:

ক) মালিকানাভিত্তিক চাষব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা: এই লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপটি ছিল অনুপস্থিত জমিদারদের হাত থেকে জমি নিয়ে ভাগ-চাষিদের সম্মতিক্রমে তাদের হাতেই তার মালিকানা অর্পণ নিশ্চিত করা। অবশ্য গ্রামে উপস্থিত জমিদারদের ৫ চো পর্যন্ত জমি ভাগ-চাষে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়, পরবর্তীতে গ্রামে উপস্থিত জমিদারদের ক্ষেত্রে ভাগ-চাষে জমি রাখার সীমা ৫ চো থেকে কমিয়ে ১ চো-তে নিয়ে আসা হয়।

সরকার প্রথমে ভাগচাষিদের সম্মতি ছাড়াই অনুপস্থিত জমিদারদের সমস্ত জমি কিনে নিয়েছিল। বাৎসরিক শতকরা ৩.৬৫ হার সুদে জোত-জমি বন্ডের মাধ্যমে বাইশ বছরে শোধ দেওয়ার শর্তে মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। এই জমি বিক্রি করা হয় ভাগ-চাষিদের কাছে, বাৎসরিক ৩.২ হার সুদ সমেত সেই জমির দাম চব্বিশ বছরের মধ্যে শোধ করতে হবে, এই শর্তে।

ফসলের মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার রীতি অবলুপ্ত করে সবক্ষেত্রে টাকার অঙ্কে খাজনা দেওয়ার রীতি চালু করা হয়।

খ) জোতের মাপের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়ে, ঊর্ধ্বসীমার ওপরে থাকা জমি কিনে নিয়ে এবং তা বিক্রির মারফত পুনর্বণ্টন করে মাঝারি মাপের জোত তৈরি করা: জোতের পরিমাপের ঊর্ধ্বসীমা ৩ চো (৩ হেক্টর)-র মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়।

জমির পুনর্বণ্টন বিষয়ে যে-আইন চালু হয় তার মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন কৃষিজোত তৈরি করা যা খুব বড়ও নয়, খুব ছোটও নয়। এই উদ্দেশ্যে প্রথমত খুব ছোট (৩ ট্যানের কম মাপের: ১০ ট্যান = ১ চো) জোতের মালিক ও ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের ভূমি পুনর্বণ্টন আইনের বাইরে রাখা হয়।

দ্বিতীয়ত আইন করা হয় যে, জমি হস্তান্তরের পর একজন জোতের মালিকের হাতে তার নিজের চাষ করা বা ভাড়া খাটানো জমির মোট পরিমাণ সাধারণ ক্ষেত্রে ৩ চো-র বেশি হতে পারবে না।

জাপানে ভূমিসংস্কার আইনের অত্যন্ত দক্ষ ও নিখুঁত প্রয়োগ সম্ভব হয়েছিল। ভূমিসংস্কারের ফলে ১৯৪১ সাল থেকে ’৫৫ সালের মধ্যে ঠিকা- ও বর্গা-চাষের আওতায় জমির অনুপাত শতকরা ৪৬ ভাগ থেকে শতকরা ১০ ভাগে নেমে আসে। জোতের আয়তনেও পরিবর্তন দেখা যায়। ১ চো-র চেয়ে ছোট আকারের জোতের অধীন জমির পরিমাণ ১৯৪১ সালে শতকরা ৬৫.৩ ভাগ থেকে ১৯৫৪ সালে শতকরা ৭২.৩ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ওই সময়ের মধ্যে ৩ চো-র বেশি আয়তনের জোতের আওতায় জমির অনুপাত শতকরা ৩.৫ থেকে শতকরা ২.৩ ভাগে নেমে আসে। এর সঙ্গে কৃষি-উৎপাদনের পদ্ধতিতে গুণগত উন্নতি ঘটে। ভাগ- বা ঠিকা-চাষিদের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের জমি চাষ করতে পারার অধিকার সুনিশ্চিত হয়। খাজনার পরিমাণ কমে। সবমিলিয়ে এই পরিস্থিতি তাদের চাষে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী করে তোলে। পুরনো ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার অবসান ঘটলে ও বড় ভূস্বামীদের দাপট কমে গেলে, মাঝারি চাষি স্বাভাবিকভাবেই জমিতে সার, বীজ ও সেচের ব্যবহারে উৎসাহী হয়।

জাপানে ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষি-উৎপাদনে ও কৃষি-আয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। ১৯৩৩-৩৫ সালকে ভিত্তি হিসেবে ধরে কৃষি উৎপাদনের সূচক ১৯৫৫ সালে ১২০ থেকে ১৯৬০ সালে ১৪৬-এ এসে দাঁড়ায়। কৃষি-উৎপাদনের গ্রস মূল্যের সূচক ১৯৫৫ সালের ১৪৩ থেকে ১৯৬০ সালে দাঁড়ায় ১৬১, ও বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে ৫৬১০০ মিলিয়ন ইয়েন থেকে বেড়ে ১৯১২০০ মিলিয়ন ইয়েনে দাঁড়ায়।১২ সামগ্রিকভাবে এর ফলে কৃষিতে একদিকে উন্নত প্রকৌশলের প্রয়োগ সম্ভব হয়, অন্যদিকে কৃষিতে যুক্ত মানুষের জীবনযাত্রার মানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। ১৯৫০-এর পরে জাপানে খনি ও বড় প্রস্তুতপণ্য (manufacturing) শিল্পের বিরাট উন্নতি ঘটে। শহর থেকে গ্রামে মানুষের বহির্গমনের মাত্রা বাড়তে থাকে। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রসার ঘটার ফলে শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা ও খাদ্যদ্রব্য হিসেবে কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম, ও সেইসঙ্গে জমির দামও, বাড়ে; কৃষিতে শ্রমিকের মজুরি বাড়ে। কৃষিজ পণ্যের বাজারের প্রসার ও মূল্যবৃদ্ধি, এই উভয় কারণে কৃষি-উৎপাদন লাভজনক হয়ে ওঠে। কৃষকদের মধ্যে বাজারের বেশি অংশ অধিকারে আনার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। দেখা যায়, বড় চাষিরা এই প্রতিযোগিতায় বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। বড় জোতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট জোতগুলোতে লাভের হার ও বিনিয়োগের ওপর আয় কম ছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, লাভের হার ও বিনিয়োগের ওপর আয় জোতের আয়তন বাড়ার সঙ্গে বাড়ে। নীচের সারণি থেকে এই তথ্যটি পরিষ্কার হবে:

সারণি ২.২ কৃষি-উৎপাদনে মুনাফার হার ও বিনিয়োগের ওপর আয় (শতকরা)

*১ চো = ১ হেক্টর প্রায়; ১০ ট্যান = ১ চো

Source: Kajita, M. (1962). Land Reform in Japan.

Agriculture Development Series. Agriculture Policy Research Committee.

সারণি থেকে এটা পরিষ্কার যে, বড় জোতের পক্ষে তাদের আয়তন আরও বাড়ানোর ক্ষমতা ও সম্ভাবনা বেশি। সেখানে ছোট জোতের পক্ষে এই ক্ষমতা বা সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এ অবস্থায় ছোট চাষিদের পক্ষে বড় চাষিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বাজারে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ওপর জীবনযাত্রার মানের ক্রমশ উন্নতি, শহরের জীবনযাত্রার সঙ্গে গ্রামের জীবনযাত্রার যোগাযোগ বৃদ্ধি ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে দুর্বলতর চাষিদের পক্ষে কৃষির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে কৃষির গঠনে দু’টি প্রবণতা ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমত, অনেক কৃষক গ্রাম থেকে শহরে বিকল্প কাজের সন্ধানে বহির্গমন করে, ফলে কৃষিতে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা কমে। এবং দ্বিতীয়ত, ক্রমশ ছোট জোতের চাষির সংখ্যা কমতে থাকে ও বড় জোতের চাষে নিযুক্ত চাষির সংখ্যা বাড়তে থাকে।

১৯৫০ থেকে ১৯৬২, এই পর্বের তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৯৫০ সালের পর থেকে ০.৫ চো-র নীচে যাদের জোতের আয়তন ছিল সেই সব চাষিদের সংখ্যা ক্রমশ কমেছে। ০.৫ চো-র বেশি কিন্তু ১ চো-র কম মাপের জোত যারা চাষ করত তাদের সংখ্যা ’৫০ থেকে ’৫৫ সালের মধ্যে বাড়ে, কিন্তু তারপর থেকে কমতে থাকে। ১ চো থেকে ১.৫ চো-র মধ্যে যাদের জোতের মাপ তাদের সংখ্যা ১৯৫০ সাল থেকে ’৬০ সাল অবধি ক্রমাগত বাড়ে কিন্তু ’৬০ সালের পর কমে। ১.৫ চো-র চেয়ে বেশি মাপের সব জোতের চাষির সংখ্যা ১৯৫০ সালের পর থেকে ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

সারণি ২.৩ জোতের মাপ অনুযায়ী চাষি পরিবারের সংখ্যা এবং বৃদ্ধি/হ্রাস (হাজারে)

Source: Kajita, M. (1962). Land Reform in Japan, Agriculture Development Series. Agriculture Policy Research Committee.

জাপানের কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের ইতিহাস দেখায় যে, জাপানে ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতি প্রাথমিকভাবে কৃষিতে স্থির পুঁজির ঘনত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। ফলে ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতির অধীন কৃষিতে স্থির পুঁজির অভূতপূর্ব সমাহার ঘটে। কিন্তু খোলা-বাজার অর্থনীতির নিজস্ব গতির মধ্যে ক্ষুদ্র কৃষি অর্থনীতি-নির্ভর উৎপাদন-ব্যবস্থা দীর্ঘদিন প্রতিবন্ধকতাহীন সরল পথে অগ্রসর হতে পারেনি। ক্রমশ বড় জোতে বৃহদায়তন চাষের সুবিধাগুলি ধরা পড়তে থাকে ও অপেক্ষাকৃত ছোট জোতের চাষির পক্ষে মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় নিজেকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে একদিকে ছোট জোতের উচ্ছেদ ও অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত বড় জোত বর্ধিত পুনরুৎপাদন মারফত ক্রমশ আরও বড় চাষের দিকে অগ্রসর হয়। অন্যান্য উপকরণের ওপর ব্যয়ের মতো জমির ওপর ব্যয় ও স্থির পুঁজি গঠনের জন্য বিনিয়োগ হিসেবে দেখা দেয় ক্রমাগত বৃদ্ধি। জাপানে কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকাশের এই প্রক্রিয়ার পূর্বশর্তগুলি হল: ক) সংস্কার মারফত পুরনো উৎপাদন-সম্পর্কের আমূল উচ্ছেদ, খ) শিল্প পুঁজিবাদ গঠন, গ) শ্রম ও জমি সহ সমস্ত কৃষি-উপকরণের বাজার গঠন, ঘ) দ্রুত শিল্পবিকাশের ফলে কৃষিপণ্য ও শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি।

এই পরিস্থিতির উদ্ভবের ফলে ১৯৪৬ সালের ভূমিসংস্কার আইন জমির যে-ঊর্ধ্বসীমা (৩ চো) ধার্য করেছিল সেটা বৃহদায়তন উৎপাদনের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দেয় এবং ১৯৬২ সালে নতুন ভূমিসংস্কার আইন প্রণীত হয়। তার মূল কথা ছিল: ১) কৃষিজমির মালিকানার ওপর ঊর্ধ্বসীমা শিথিল করা, ২) ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে জমির হস্তান্তর বাধাহীন করা ও কৃষি-সমবায়ের হাতে জমি-ট্রাস্ট গঠনের অধিকার দেওয়া, ৩) কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে চাষের উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমবায়ের হাতে জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া। সেইসঙ্গে সংগঠিত কৃষি-ঋণের বাজার ও কৃষি-উপকরণের বাজারের বাধাহীন অগ্রগতি নিশ্চিত করা।

এইভাবে জাপানে পুঁজিবাদী পথে অপেক্ষাকৃত বড় জোত-নির্ভর কৃষিব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটে। এই অগ্রগতির পিছনে ছিল তিনটি শর্তের কার্যকারিতা। প্রথমত শিল্প-পুঁজির বিকাশ, তার মাধ্যমে শ্রমের ও কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়ানো। গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের শহরের উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই কৃষিতে ১৮৬৮ সালের মেজি সংস্কার দেশে সামরিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছিল, কৃষি ও শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সূচনা ও বিকাশের পথের বাধাগুলি দূর করা হয়েছিল। দেশের ঋণ ও পণ্যের বাজারকে ব্যবসায়ী-মহাজনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক বিকাশের আবশ্যিক শর্ত পূরিত হয়। তবুও সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের অবশেষ হিসেবে তখনও টিকে থাকা কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে কৃষিকে মুক্ত করার তাগিদে জাপানে আবার আমূল ভূমিসংস্কারের কর্মসূচি রূপায়িত হয়। নিখুঁতভাবে।

গণ প্রজাতান্ত্রিক চিন

বিপ্লব-পরবর্তী চিন, সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকায় নেমে তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ‘নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিপ্লবী কৃষক শ্রমিকদের কমিটিগুলি পুরনো জমিদার ও বড় বড় খামারের মালিকদের হাত থেকে তাদের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে থাকা বিশাল বিশাল কৃষি খামারগুলি অধিগ্রহণ করে। জমির মালিকানার ওপর ঊর্ধ্বসীমা ধার্য করা হয় ও সীমা-বহির্ভূত সমস্ত জমিই অধিগ্রহণ করা হয়। এই সীমাটি এমন হিসেব করে ধার্য হয়েছিল যাতে জমি পুনর্বণ্টন হলে সব কৃষক পরিবারই, এমনকী পূর্বতন জোতদার-জমিদার শ্রেণিভুক্ত মানুষরাও, ছোট একখণ্ড জোতে নিজস্ব শ্রমে চাষ করে পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ পায়। এর পরের স্তরে সমস্ত অধিকৃত জমি পুনর্বণ্টন করা হয়। ছোট আয়তনের জমিতে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মালিকানায় কৃষি-জোতনির্ভর চাষ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারত। তবে এই প্রক্রিয়ায় ‘ধনী চাষি’ নামক শ্রেণিটিকে অধিগ্রহণের আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়। কারণ, ‘ধনী চাষি’ হিসেবে তাদেরই চিহ্নিত করা হয়েছিল যারা বড় জোতের মালিক কিন্তু চাষবাসের কাজ নিজস্ব তত্ত্বাবধানে করে থাকে। এর জন্য তারা নিজেরা শ্রম দিত, এবং চাষবাসের উন্নতিতে নানাপ্রকার উৎপাদনশীল পদ্ধতি ব্যবহার করত। অর্থাৎ এই চাষিরা সামন্ততান্ত্রিক ভাগ-চাষের মতো পিছিয়ে পড়া বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে দূরে ছিল। তারা প্রগতিশীল কৃষি উৎপাদন-সম্পর্ক চালু রাখার চেষ্টা করত এবং এর জন্য তারা নিজেরাও চাষের কাজ দেখাশোনা করত ও সেইসঙ্গে নানাধরনের চাষ-সম্পর্কিত কাজে কায়িক পরিশ্রম করত। এই ধরনের কৃষকদের জোত অধিগ্রহণের আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়।

অবশ্য, চিনে শেষপর্যন্ত একটি ছোট পারিবারিক চাষ-নির্ভর কৃষিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক, এটাই এই কৃষি-সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল না। চিন সরকারের কৃষি-সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল চিনে একটি যৌথ খামারভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলা। তার আগে দীর্ঘ সময় নিয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বিভিন্ন উৎক্রমণকালীন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। যেমন, চাষিদের সামনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক চাষব্যবস্থার সুফলগুলি জানানো হচ্ছিল, একই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যবস্থার অসাম্য ও কুফলগুলি সম্বন্ধে ধারণা ও বোধের সঞ্চার করা হচ্ছিল। এই কারণে জমি পুনর্বণ্টন কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই গ্রামের প্রতি পাঁচজন কৃষক পরিবারকে নিয়ে একটি করে উৎপাদন-দল তৈরি করা হয়, গড়ে তোলা হয় পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা। জমি ছাড়াও চাষের কাজে মূলধনি উপকরণ ও শ্রম ইত্যাদি অন্যান্য যেসব উপকরণ লাগে, সেসবের পারস্পরিক বিনিময়ের সূচনা ঘটানো হয়েছিল প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে। এই নতুন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল চাষিদের মধ্যে যৌথ চাষ সম্বন্ধে উৎসাহ গড়ে তোলা। গরিব চাষিদের মধ্যে এইভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে চাষের ফলে মোট শস্য উৎপাদন বেড়েছিল, কিন্তু উৎপাদিত শস্য জমির পরিমাণ অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে ভাগ হতে থাকে। এর পরবর্তী স্তরে যে-নিম্নস্তরের সমবায় ব্যবস্থা এসেছিল সেখানে প্রায় সম্পূর্ণত গ্রামের কৃষকদের নিয়ে সমবায় সংগঠিত করা হয় এবং একইভাবে চাষিদের সমবায়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। সমবায়গুলিতে ছিল কয়েকটি করে উৎপাদক দলের সমাহার। নিজেরাই যাতে এই অপেক্ষাকৃত বড় সংগঠনগুলিকে পরিচালনা করতে পারে, তার শিক্ষা নেয় চাষিরা। তাদের মধ্যে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে সমস্ত কাজ ভাগ করে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করা এবং বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সভ্যদের অভ্যস্ত করে তোলা ছিল এই সংগঠনগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সংগঠনে উৎপাদিত শস্য সভ্যদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার একটি নতুন নীতি চালু হয়েছিল। মোট শস্য থেকে প্রথমে রাষ্ট্রের কর ও উৎপাদন ব্যয় বাদ দেওয়া হত। অবশিষ্ট অংশ থেকে সরিয়ে রাখা হত অসময়ের জন্য সঞ্চয় ও চাষিদের চিকিৎসাব্যয়ের তুল্য মূল্যের শস্য। এর পর যে শস্য থাকত তা চাষিদের মধ্যে ভাগ হত। ভাগ করার ভিত্তি হিসেবে শুধু তাদের পূর্বতন জমির ভাগ নয়, চাষবাস ও পরিচালনার কাজের জন্য চাষিদের নিজ নিজ ব্যয়িত শ্রমসময়কেও হিসেবে আনা হত। এই স্তরটি কয়েক বছর ধরে চালু রাখার পর উচ্চস্তরের সমবায়ের দিকে যাওয়া হয়। এই উচ্চস্তরের সমবায়ে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটে। উৎপাদিত শস্য থেকে উৎপাদন-ব্যয় ছাড়াও আগের মতোই সমস্ত দেয় ও প্রয়োজনীয় সঞ্চয় বাদ রেখে অবশিষ্ট শস্য চাষিদের নিজ নিজ ব্যয়িত শ্রমের ভিত্তিতেই শুধু চাষিদের মধ্যে ভাগ করা হত, জমি তখন সব চাষি-সভ্যদের যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, কোন জমিটি কার তার আলাদা কোনও গুরুত্ব ছিল না। প্রত্যেক চাষির সর্বপ্রকার শ্রমের সময় ও জটিলতা অনুযায়ী শ্রমের ওপর ‘পয়েন্ট’ নির্দিষ্ট করা হত, সেটাই ছিল চাষি-সভ্যদের শ্রমের গুণগত মান ও পরিমাণের একক। শ্রমের ভিত্তিতে শস্য ভাগ করার হিসেবে করা হত এই ‘পয়েন্ট’ ধরে।

এর পরে বেশ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক-একটি কমিউন গঠিত হয়। কমিউনগুলি আসলে বিকেন্দ্রায়িত রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক একক হিসেবে গড়ে ওঠে। কমিউনগুলি শুধু কৃষিতেই নয়, স্থানীয় ভিত্তিতে ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার কাজে এবং কৃষিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগান দেওয়ার প্রয়োজনে ছোট শিল্প পরিচালনা করার কাজেও দায়বদ্ধ ছিল। কমিউনের কাজ ছিল পরিকল্পনা কমিশনের কাছে স্থানীয় স্তরে জমি, শ্রমিক ও মূলধনি পণ্য বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করা। পরিকল্পনা কমিশন তার ভিত্তিতে সমগ্র দেশের পরিকল্পনা করার সময় আঞ্চলিক সম্পদ, আঞ্চলিক অভাব ও প্রয়োজনের বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকত। পরিকল্পনামাফিক নির্দেশ রূপায়ণের সময় স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন উপকরণের সুলভতা অনুযায়ী বিকল্প উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে এইসব উপকরণ বণ্টনের অনুপাত স্থির করা হত। এককথায়, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে স্থানীয় পরিকল্পনা যুক্ত ছিল কাঠামোর গোড়া থেকেই। কেন্দ্রীয় উন্নয়নের কর্মসূচিকে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে রূপায়িত করার জন্য কমিউনকে একটি উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো হিসেবে গড়ে তোলা ছিল এই শেষ স্তরের যৌথ গ্রামীণ উৎপাদন-কাঠামোর অন্যতম উদ্দেশ্য। স্থানীয় আর্থিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যম ছিল এই কমিউনগুলি। এদের মাধ্যমেই সরকারি কর ও সরকারি স্তরে কৃষিপণ্য সংগ্রহের কর্মসূচি রূপায়িত হত, সরকার-নির্দিষ্ট কৃষিপণ্যের দাম সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি এবং কৃষি ও ছোট শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি নীতি রূপায়ণের সহজ মাধ্যম ছিল এগুলি।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ হওয়ার পর বলশেভিক পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে প্রথমেই ঘোষিত হয় জমি সংক্রান্ত ও শান্তি সংক্রান্ত নীতি। সমস্ত জমি সর্বহারা রাষ্ট্রের অধীন বলে ঘোষিত হয়। শ্রমিক-কৃষকের কমিটিগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে উর্বরতা অনুযায়ী জমির পরিমাণ নিরূপণ করে, বিভিন্ন মাপের ও বিভিন্ন প্রকারের জমির মালিকদের চিহ্নিত করার কাজটি সম্পন্ন হলে ভূমিহীন ও অকিঞ্চিৎকর পরিমাণ জমির মালিকদের সংখ্যা জেনে নেওয়া হয়। নিরূপিত হয় বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিহীন ও দরিদ্র অতি ক্ষুদ্র মালিকদের সংখ্যা। প্রত্যেক চাষি পরিবারের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ জমি নির্ধারিত হয়। প্রাথমিকভাবে চাষে উদ্যোগী কুলাকদের শর্তাধীনে জমি অধিগ্রহণ কর্মসূচির আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছিল। বাকি সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক বড় চাষির হাত থেকে জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এক-একটা অঞ্চলের চাষিদের মাথাপিছু জমির গড় পরিমাণ নির্দিষ্ট করে জমি পুনর্বণ্টনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। এর ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে অসংখ্য ছোট ছোট জোতে জমি ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সেগুলোই চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। শহরের জন্য খাদ্যের জোগান ও যুদ্ধক্ষেত্রে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে) খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য পণ্যের কেনা-বেচা, বিনিময় ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আনা হয়। এই অবস্থা চলেছিল জমিতে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠার আগে অবধি। কুলাকদের ও মাঝারি মাপের জমির চাষিদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ফসল ভিন্ন শহরাঞ্চলে সরবরাহ করার ফলে কৃষি উদ্বৃত্তের খুব বেশি উৎস তখন ছিল না, কারণ জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বণ্টন কর্মসূচির রূপায়ণের পর অধিকাংশ জমি ছোট পারিবারিক জোতের অধীনে চলে আসে। কিন্তু কুলাকরা তাদের জমানো উদ্বৃত্ত ফসল রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার হাতে তুলে দিতে রাজি ছিল না। কুলাকদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের বৃদ্ধির দ্বার বন্ধ করে যেসব বাধা-নিষেধ তখন জারি করা হয়েছিল কুলাকরা তা মানতে রাজি ছিল না। ফলে যখন ছোট ছোট পারিবারিক জোতগুলি সমেত সমস্ত জোত যৌথ কৃষিব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার উদ্যোগ শুরু হয়, তখন কুলাকরা এই কর্মসূচির তীব্র বিরোধিতা করে। এই বিরোধিতা ক্রমে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। কিন্তু অনেক বিরোধিতার মধ্যেও শেষপর্যন্ত চালু হয় যৌথ মালিকানা ও যৌথ চাষব্যবস্থা। যৌথ খামারগুলিও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কর্মসূচি গঠন ও রূপায়ণের স্তর থেকে এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কৃষিতে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে কৃষি-উৎপাদনে কিছুটা প্রত্যাশিত গতি আসার পরই পরিকল্পিত উন্নয়নের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভাবা হয়। শিল্পায়ন কর্মসূচি রূপায়ণের স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক আদিম পুঁজি সঞ্চয়নের উৎস হিসেবে কৃষি-উদ্বৃত্ত ব্যবহার করার পরামর্শ দেন প্রিয়োব্রাজেনেস্কি। ফেল্ডমান-কৃত শিল্পায়ন পরিকল্পনা নীতি অনুসরণ করে ভারী মৌলিক শিল্পগুলি গড়ে ওঠে। সারাদেশে বিদ্যুৎব্যবস্থার জাল বিস্তার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অচিরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্বালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বিভিন্ন দেশের ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উন্নয়নের পথে উৎক্রমণের প্রাথমিক স্তরে বড় জোতকে যে-কোনও প্রকারে ভেঙে ছোট ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কৃষি জোত-ব্যবস্থায় আনা হয়েছে। ইংলন্ডের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক সূচনার প্রাক্কালে বড় সামন্ততান্ত্রিক জোতের আগল থেকে মুক্ত হয়ে ছোট জোতের আবির্ভাব ঘটেছিল। পরে এদের উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে মুক্ত শ্রম, জমি ও কৃষি-উপকরণের বাজার তৈরি হয়। জাপানেও ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে ভাগ-চাষ ও ভাড়াটে চাষের প্রথা বিলোপের কর্মসূচি নেওয়া হয়, সেইসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক বড় জোতগুলি ভেঙে দিয়ে মাঝারি মাপের জোতে চাষের প্রসার ঘটানো হয়। কিন্তু এই জোতের বিন্যাসে যে-অসমতা ছিল তার সূত্র ধরে অনিয়ন্ত্রিত খোলা-বাজার অর্থনীতির প্রক্রিয়ায় বাজার দখলের প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছিল অপেক্ষাকৃত দক্ষ জোতের মালিকদের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে ছোট জোতের মালিকদের। পরিণামে জাপানের চাষবাস ধীরে ধীরে তুলনামূলক বড় জোতে সংগঠিত হতে থাকে। ফলে ১৯৬১ সালে, ১৯৪৬-এর ভূমিসংস্কার আইনকে সংশোধন করে বড় জোতে চাষকে উৎসাহিত করার নীতি নেওয়া হয়। ছোট জোতগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বা সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে বড় আকারের চাষ সূচিত করা হয়েছিল। চিন ও রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর ভূমিসংস্কারেও প্রাথমিকভাবে বড় সামন্ততান্ত্রিক ধরনের জোতগুলি ভেঙে দিয়ে ছোট ছোট পারিবারিক জোতে জমি পুনর্গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়। তবে, এই ভূমিসংস্কারের দূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ছিল জমিতে যৌথ মালিকানার মাধ্যমে বড় জোত-ভিত্তিক কৃষি-অর্থনীতিকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা।

ভারতের কৃষিতে উৎপাদন সম্পর্কের বিবর্তন

প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক ও কৃষি

ভারতে সিন্ধু সভ্যতা ও গ্রামসমাজ

যে-কোনও অর্থনীতিতেই কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। একেবারে পুরনো যুগে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কৃষির বিরাট পশ্চাদভূমির উপর। হরপ্পা নগরে যে-শস্যাগার পাওয়া গেছে তা প্রমাণ করে যে, ওই সময়ে গ্রামাঞ্চলে কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হত ও সেই উদ্বৃত্ত শহরের শস্যাগারে জমা হত। এই কৃষি-উদ্বৃত্ত নগরসভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

সমাজবিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মের তুলনামূলক গুরুত্বের লক্ষণীয় তফাত ঘটেছে। পশু শিকার, পশুচারণ ও পশু পালনের বিভিন্ন পর্যায়ে এইসব কাজকর্ম ছিল জীবনধারণের মূল উপায়। কিন্তু এইসব মূল কাজের পাশাপাশি জীবনযাত্রায় অপরিহার্য বিভিন্ন সহায়ক কাজকর্মেরও সূচনা হয়। প্রথমে মাটির পাত্র, পাথরের অস্ত্র ও দৈনন্দিন ব্যবহারের উপকরণ প্রস্তুত হতে থাকে। পরে যখন বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়, তখন সেসবে নির্মিত অস্ত্র ও ব্যবহার্য পাত্র, গহনা ইত্যাদির উৎপাদন কেন্দ্র করে হস্তশিল্প গড়ে ওঠে। এরপর, মানুষ কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করে এবং তার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই জঙ্গল কেটে সাফ করে বসতি গড়ে তোলে ও চাষবাস শুরু করে। কারণ, চাষবাসের জন্য প্রয়োজন ছিল স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা। মানুষ তার প্রয়োজনের অন্যান্য সামগ্রীও একই সঙ্গে তৈরি করত। এক-গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ এক-জায়গায় পাশাপাশি থেকে কারিগরি ও হস্তশিল্পের পাশাপাশি কৃষিকর্ম চালাত। প্রথমে শ্রমবিভাজন তত স্পষ্ট ছিল না। শ্রম বিভাজন এসেছে অনেক পরে, কারিগরি ও নানাপ্রকার হস্তশিল্প যথেষ্ট গুরুত্ব পাওয়ার ও প্রসার লাভ করার পর।

পৃথিবীর যে-কোনও দেশেই অকৃষি উৎপাদনক্ষেত্রের সূচনা এবং অকৃষি উৎপাদনক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হল কৃষিক্ষেত্র থেকে পাওয়া উদ্বৃত্ত খাদ্য। তার পাশাপাশি চাই মানুষের আবশ্যিক শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজাত কাঁচামাল। এই দ্রব্যগুলির উৎপাদন ও সরবরাহের ওপর শহরাঞ্চলের টিকে থাকা নির্ভর করে। যতদিন অবধি কৃষি ও হস্তশিল্প, তথা কারিগরি দ্রব্য-উৎপাদন পরস্পরবিচ্ছিন্ন দু’টি প্রক্রিয়া হিসেবে গড়ে না ওঠে ততদিন অবধি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভোগনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি টিকে থাকে। ক্রমে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা উৎপাদনের উপকরণের উন্নতি ঘটায়। কৃষি এবং শিল্প, উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন-প্রক্রিয়া উন্নত হতে থাকে, উভয় ক্ষেত্রেই একদিকে উৎপাদন-কাঠামোর আয়তনে বৃদ্ধি ঘটে, অন্যদিকে উৎপাদনের সাংগঠনিক রূপের পরিবর্তন হয়। শিল্প ও কৃষি পরস্পরবিচ্ছিন্ন দু’টি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন শিল্পকে কেন্দ্র করে ভিন্ন জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহ করে। শিল্পকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে ওঠে। নগরের টিকে থাকা নির্ভর করে নগরের মানুষের কাছে খাদ্য ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজাত কাঁচামালের সুলভতার ওপর। কৃষি-উদ্বৃত্তের উৎপাদন ও এই উদ্বৃত্ত বাজারজাত হওয়ার মাধ্যমে শহরের মানুষের কাছে পৌঁছনো প্রয়োজন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের এই কেনাবেচার প্রয়োজন থেকে একটি ভিন্ন বাণিজ্যিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, বাণিজ্যিক কাজকর্ম একটি ভিন্ন পেশা হিসেবে প্রসার পায়।

কারিগরি ও হস্তশিল্প কৃষিকর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাওয়ার আগেই একই সঙ্গে এক-এক জায়গার মানুষের বিশেষ দক্ষতার ওপর নির্ভর করে এক-একটি বিশেষ শিল্প গড়ে উঠেছিল। অনেক সময় বংশানুক্রমিক দক্ষতার ভিত্তিতে গিল্ড মাস্টারের অধীনে বিভিন্ন কারিগরদের নিয়ে এক-একটি বিশেষ শিল্প গড়ে ওঠে। এইসব শিল্প ও বিভিন্ন ধরনের অ-কৃষি কাজকর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল নগর। এই নগরগুলি ছিল জনপদের শাসনকর্তাদের বসবাসের জায়গা। সেখানে তাঁরা তাঁদের সৈন্যসামন্তদের নিয়ে বাস করতেন। আজকের পশ্চিম ইউরোপের গ্রিস ও রোমে খ্রিস্টপূর্ব ৪-৫ সনে কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের অকিঞ্চিৎকর পশ্চাদভূমির ওপর গড়ে উঠেছিল বিশাল বিশাল অতি শক্তিশালী নগররাষ্ট্র। যুদ্ধপটু, সম্প্রসারণবাদী, সামরিক একনায়কতন্ত্রী ও তাদের সৈন্যসামন্তদের আবাসস্থল ছিল এইসব নগর এবং সেগুলি ছিল একইসঙ্গে সমরাস্ত্র ও রাজারাজড়াদের ভোগের জন্য বিলাসদ্রব্য তৈরির কেন্দ্র। তবে, এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ক্রীতদাস ব্যবস্থা-নির্ভর সমাজ-জীবন ও উৎপাদন-সম্পর্কের ওপরে।

কৃষির পশ্চাদভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা নগরসভ্যতার আদি রূপ সর্বত্র একই রকম ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতার ইতিহাস একই রকম নয়। আবার প্রাচ্যের মেসোপটেমিয়া বা ইজিপ্টের সঙ্গে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে লক্ষণীয় অমিল আছে। ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদের বিবরণ১ দেখায় যে, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার প্রাচীনতম নগরসভ্যতার অনেক বৈশিষ্ট্য সমসাময়িক প্রাচীন সভ্যতাগুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণভাবে ভিন্ন ছিল। এই দুই নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে যে-সব চিহ্ন পাওয়া গেছে তা থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকেই মনে করেছেন যে, যদিও এই প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মানুষের মধ্যে আর্থিক অসাম্য ছিল, শ্রমদাতা ও বিনা শ্রমে উদ্বৃত্ত ভোগকারী দু’টি পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর অস্তিত্বও ছিল, কিন্তু অন্যান্য সমসাময়িক সমাজের মতো এই সমাজ দাস ও দাস-মালিক এই দু’টি পরস্পর বৈর শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল না।২ এই দু’টি নগরের কোনওটিতেই অস্ত্রশস্ত্রের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি, যা থেকে মনে হয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে অর্থনীতি-বহির্ভূত চাপ অথবা হিংসা বা লড়াইয়ের ভূমিকা ছিল গৌণ। ফলে এখানকার অধিবাসীদের বিদেশি শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল না বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। এখানে নগরের কেন্দ্রে ছিল মন্দির। সমস্ত সমাজ মন্দিরের একচ্ছত্র ধর্মীয় আধিপত্যের অধীন ছিল। মন্দির পরিচালনা করত যে-পুরোহিত গোষ্ঠী, তার হাতেই ছিল সমস্ত সমাজের কর্তৃত্ব। ইতিহাসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী একসঙ্গে একই ছাঁচে বিপুল সংখ্যায় নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি হত। এইসব উৎপাদনক্ষেত্র ও উৎপাদন-প্রক্রিয়া মন্দির-কেন্দ্রিক ক্ষমতার একচ্ছত্র পরিচালনার ও কর্তৃত্বের অধীন ছিল। নানা ধরনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরির কাজে যুক্ত কারিগর ও হস্তশিল্পীরা ও নানাপ্রকার দৈহিক শ্রমে যুক্ত মানুষেরা তাদের উদ্বৃত্ত দ্রব্য ও উদ্বৃত্ত শ্রম সরাসরি মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিত। সেগুলো দেওয়া হত আবশ্যিক ধর্মীয় উপঢৌকন হিসেবে। বাকি অংশ তারা বেঁচে থাকার মতো আবশ্যকীয় দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করত। বণিকশ্রেণি একদিকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যিক দ্রব্যের বিনিময় সংঘটিত করত, অন্যদিকে এরা বহির্বাণিজ্য চালাত। দৈহিক শ্রমদাতা কারিগর, হস্তশিল্পী ও সমাজের সম্পন্ন শ্রেণিগুলির সেবায় নিযুক্ত মানুষের জীবনযাত্রা মন্দিরের পুরোহিতগোষ্ঠীর যৌথ কর্তৃত্বের অধীন ছিল। যতদূর জানা যায়, আলাদাভাবে হয়তো কোনও দাস-মালিক শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না।১৩ মন্দির-লাগোয়া যে-ব্যারাকের নিদর্শন পাওয়া গেছে সেখানে এক বিশাল শ্রমদাতা জনগোষ্ঠী একত্রে মন্দিরের অধীন দলবদ্ধ দাসের জীবনযাপন করত। একটা মন্দিরকেন্দ্রিক ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। নগরগুলি অবশ্যই গড়ে উঠেছিল বিশাল কৃষিপণ্যের জোগানদাতা পশ্চাদভূমির ওপর।

কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, সিন্ধু সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছিল যে-বিরাট কৃষি উৎপাদন-ভূমি, সেখানে গ্রামসমাজ বা কার্ল মার্কস বর্ণিত এশিয়াটিক সমাজব্যবস্থা চালু ছিল।১৪ নগরগুলি গ্রামে উৎপাদিত উদ্বৃত্তের ওপর নির্ভরশীল হলেও গ্রামগুলি ছিল সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর। গ্রামসমাজে কৃষিকাজ ও হস্তশিল্প বা কারিগরি ছিল পরস্পর সংযুক্ত, কখনও অবিচ্ছিন্ন। কৃষকরা গ্রামসমাজের যৌথ কর্তৃত্বের অধীন ছিল। যে-যৌথ কর্তৃত্ব আবার মন্দিরের সার্বিক কর্তৃত্বের অধীন ছিল। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, সম্ভবত এই সব কৃষকরা কোনও দাস-মালিকের অধীন ছিল না। এদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত শস্য গ্রামসমাজের নিয়মে এরা নিজেরাই গ্রামের যৌথ কল্যাণের জন্য প্রধানের কাছে জমা দিত, যার একটা অংশ গ্রামের সাধারণ প্রয়োজনে ব্যবহার হত, অপর এক অংশ সার্বভৌম ক্ষমতাশালী মন্দিরের হাতে দেয় আবশ্যিক উপঢৌকন হিসেবে চলে যেত। নির্ধারিত উপঢৌকন দিয়েই তারা গ্রামসমাজে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করত। এটা ছিল সমাজে গ্রামীণ কৃষকের বসবাসের আবশ্যিক শর্ত। এই উপঢৌকনের মাত্রা উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় অস্বাভাবিক বেশি হওয়ার কারণে গ্রামের কৃষক ন্যূনতম খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হত। মন্দির-কেন্দ্রিক সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন সাধারণত গ্রামের সার্বিক প্রয়োজনে, যেমন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও রাস্তাঘাট তৈরির কাজে ব্যবহার করত।

গ্রামগুলিতে কৃষি, হস্তশিল্প ও কারিগরি পরস্পর যুক্ত ছিল এবং সেইসঙ্গে গ্রামের মানুষ ন্যূনতম সামগ্রী নিয়ে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত হওয়ায় গ্রামের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে শহরে উৎপাদিত পণ্যের কোনও ভূমিকা ছিল না। গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। উল্টোদিকে গ্রাম থেকে শহরে কৃষিজ পণ্যের নিয়মিত জোগানের ওপর শহরের অর্থনীতি টিকে থাকত। এই গ্রামীণ উদ্বৃত্ত গ্রামসমাজের প্রধানের কাছ থেকে মন্দির-কেন্দ্রিক ওপরওয়ালার কাছে চলে যেত ও সেখান থেকে বণিকদের মাধ্যমে শহরের কারিগর ও অন্যান্য অধিবাসীদের কাছে পৌঁছত বিনিময়ের মাধ্যমে। বিনিময় হত সরাসরি শিল্পজাত দ্রব্যাদি, যথা, বস্ত্র ও ধাতুনির্মিত ব্যবহার্য জিনিসপত্র। মুদ্রার ব্যবহার ছিল অপ্রতুল, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কোনও বিশেষ মুদ্রার বহুল ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই ইতিহাসবিদরা অনুমান করেছেন, সেখানে সরাসরি বিনিময় প্রথা চালু ছিল। শহরের ধ্বংসাবশেষের ভেতর কোনও কোনও অট্টালিকার দেওয়াল বা মেঝের নীচে থেকে বিপুল সংখ্যক দামী পাথর ও সোনা-রুপা পাওয়া গেছে।

নগরগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া হস্তশিল্প কেন্দ্রের পাশাপাশি ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের অথবা বিরাট ব্যারাকের মতো হলঘরের যে-চিহ্ন পাওয়া গেছে তা একদিকে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার নিম্নতম মানকেই নির্দেশ করে। অন্যদিকে একটি বিশেষ ধরনের শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব এর দ্বারা সূচিত হয় তারা কিছু ব্যক্তি-শ্রমিক, হয়তো তাদের নিজস্ব স্বাধীন পারিবারিক জীবন ছিল না। এরা একত্রে একজায়গায় বাস করত। এদের ওপর মন্দিরের সার্বিক কর্তৃত্ব ছিল ও মন্দিরই এদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করত। অর্থাৎ, ব্যক্তিগতভাবে দাস দিয়ে কাজ করানোর চল না থাকলেও মন্দিরের সাধারণ তত্ত্বাবধানে দলবদ্ধ দাস রাখার ব্যবস্থা হয়তো ছিল।৫ অন্যদিকে বিরাট বিরাট প্রাসাদোপম ঘরবাড়ি ও দামী পাথর এবং ধাতব সামগ্রী বণিকশ্রেণি ও সার্বভৌম ক্ষমতার কাছাকাছি অবস্থানের মানুষদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রাকেই সূচিত করে। অনুমান করা হয়, মন্দিরের তত্ত্বাবধানে থাকা দাস-দলের অন্তর্ভুক্ত মানুষদের দিয়ে ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তিরা অনুৎপাদনশীল পারিবারিক কাজও করিয়ে নিতেন।

বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই হয়তো সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রামসমাজ বা পরিকল্পিত নগরের চৌহদ্দি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া অসম্ভব ছিল। গ্রামের কৃষক বা সাধারণ মানুষ গ্রামপ্রধান বা মন্দিরের কর্তৃত্ব সহজেই মেনে নিত কারণ মন্দির-কেন্দ্রিক সার্বভৌম ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে গ্রামের অর্থনীতির ও জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য এমন কয়েকটি বিশেষ সুবিধা সুনিশ্চিত করত যেগুলি কেন্দ্রীয় ক্ষমতার মদত ছাড়া তৈরি করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। এই সুবিধাগুলির মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় সংস্কার ও এই সব অত্যাবশ্যক সুবিধাগুলির স্বার্থে নির্ভরতাই সাধারণ মানুষকে উচ্চতর ধর্মীয় ক্ষমতার কর্তৃত্বকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে বাধ্য করত। ফলে উচ্চতর ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ভেতর বল প্রয়োগের কোনও স্থান ছিল না। ইউরোপীয় দাসব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

সিন্ধু সভ্যতা কেন ধ্বংস হল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এ বিষয়ে কিছুদিন আগে অবধিও সবচেয়ে চালু মতটি ছিল, আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু কোনও সমাজব্যবস্থার চলনের প্রক্রিয়ায় অন্তর্জাত দুর্বলতা ছাড়া সেই সভ্যতা শুধুমাত্র বহিরাগত শত্রুর আগমনে একেবারে ধ্বংস হতে পারে না। আমাদের গবেষণা থেকে আমরা দেখেছি যে, সিন্ধু সভ্যতার সমাজকাঠামোর অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই এই সভ্যতার অন্তর্জাত দুর্বলতার কারণগুলি উপস্থিত ছিল, যা এই সভ্যতার উপরিকাঠামোকেও দুর্বল করে রেখেছিল। প্রথমত, উৎপাদনের উপকরণের ওপর কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, ফলে উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদনের কৌশলে কোনও উন্নতি নিয়ে আসার জন্য প্রকৃত উৎপাদকের কোনও উৎসাহ ছিল না। উপরন্তু, মন্দির-কেন্দ্রিক সার্বভৌম ক্ষমতা তাদের উৎপাদিত সমস্ত উদ্বৃত্ত ফসল নানাভাবে শোষণ করে নিত, যার ফলে তাদের চাষের উন্নতি সাধনের কোনও উপায় ছিল না। সার্বভৌম ধর্মীয় ক্ষমতা এই উদ্বৃত্ত সেচের সুবিধা বা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যয় করত, তার ফলে ছোট ছোট গ্রামগুলিতে সাধারণ চাষি উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে একই স্তরে বেঁধে রাখতে পারত। আসলে কৃষকদের তৈরি কারিগরি দ্রব্য ও হস্তশিল্প কৃষকদের চাহিদা পূরণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বাইরের কারিগরদের তৈরি জিনিসের জন্য সমাজের অভ্যন্তরে চাহিদা ছিল অতিস্বল্প। এই চাহিদা বাড়ারও কোনও উপায় ছিল না। কৃষকরা, এবং আর-একটি শ্রেণি— শহরের আধা-স্বাধীন কারিগর ও হস্তশিল্পীরা, যেটুকু উদ্বৃত্ত উৎপাদন করত তার সবটাই মন্দিরের নির্দেশে মন্দিরেই জমা দিতে হত। এসব কারণে এই সভ্যতা ক্রমশ স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হচ্ছিল। বণিকশ্রেণিরও কোনও প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল না। বণিকশ্রেণি গ্রামে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত খাদ্যের বিনিময়ে মন্দিরের হাতে জমে থাকা শিল্পজাত দ্রব্য সংগ্রহ করত, অথবা সেগুলি নিত সরাসরি কারিগর শ্রেণির কাছ থেকে, এবং বিদেশে জোগান দিত। এর বিনিময়ে এরা বিদেশ থেকে সোনা ও দামী পাথর সংগ্রহ করত, যা উৎপাদনে কাজে লাগত না, বরং মন্দির-কেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণির বিলাসে ব্যবহৃত হত। অন্যদিকে মন্দির-কেন্দ্রিক সার্বভৌম ক্ষমতা এই সভ্যতার ভৌগোলিক বিস্তার ঘটাতে তেমন ইচ্ছুক ছিল না। বৈদেশিক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো সেনাবাহিনী বা অস্ত্রশস্ত্র তার হাতে ছিল না। সমসাময়িক ইজিপ্ট বা মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার সব চেয়ে অমিল দেখা যায় এই বিষয়ে। এই দুই সভ্যতা যেখানে সর্বদাই রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তারের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত, সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে যা কিছু পাওয়া গেছে তাতে কঠিন শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র, সেনাবাহিনী বা এমন কিছুর কোনও অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। অন্য অঞ্চলের জঙ্গল, জল, জমি দখল কিংবা অন্য অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের ভেতর থেকে উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম দিতে পারবে এমন মানুষজন সংগ্রহ করা, বা নিজেদের ভৌগোলিক সীমাবিস্তারের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার কোনও চেষ্টার ইঙ্গিতও তাই এখানে মেলে না। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকেও জোগান ও চাহিদার বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে অর্থনীতিকে গতিশীল করার কোনও চেষ্টা দেখা যায়নি। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন স্তরে পাওয়া দ্রব্যসামগ্রী থেকে ইতিহাসবিদরা মনে করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারে তেমন কোনও গুণগত উন্নতি ঘটেনি।৬ এ থেকে বোঝা যায় যে, এই সভ্যতা পরিবর্তনহীন, এই সভ্যতায় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের গতি রুদ্ধ ছিল, দীর্ঘদিনের স্থবিরত্ব এই সভ্যতাকে ধীরে ধীরে ভাঙনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। নিজস্ব কারণেই যে-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠছিল, হয়তো বহিরাগতদের আক্রমণ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেই সভ্যতার অনিবার্য পরিণতিকে বাস্তব করে তুলল।

প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক: ভারতে মুঘল যুগের কৃষি ও গ্রামসমাজ

মুঘল যুগের কৃষিতে উৎপাদন-সম্পর্কের আলোচনার সূত্রপাতে সেই যুগের কৃষিকেন্দ্রিক সামাজিক কাঠামোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত। মুঘল যুগের রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামোয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানটির নাম সম্রাট। মুঘল সম্রাট স্থানীয় শাসন চালানোর জন্য যেসব আমলার ওপর নির্ভর করতেন তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের বলা হত মনসবদার। মুঘল সম্রাট স্থানীয় স্তরে শাসন চালানোর প্রয়োজনে এই সব বেতনভুক আমলাদের নিয়োগ করতেন। বেতনের পরিবর্তে তাদের জায়গির দেওয়া হত। এই জায়গিরদাররা তাদের জায়গিরের ভৌগোলিক সীমানা থেকে রাজস্ব আদায় করত। আদায় করা রাজস্বের বেশিরভাগ অংশ নিত জায়গিরদাররা, বাকি অংশ সরকারি কোষাগারে জমা হত এবং অন্যান্য বিভিন্ন আমলাদের মধ্যে ভাগ হত। জায়গিরের আয়তন ও জায়গির থেকে আয়ের পরিমাণ মনসবদারদের পদমর্যাদার সূচক ছিল। শাসনকাঠামোটি মোটামুটি ভাবে এই দ্বিস্তর ব্যবস্থায় চিহ্নিত হলেও অর্থনৈতিক কাঠামোয় আরও বিভিন্ন স্তর উপস্থিত ছিল। এই কাঠামোয় জমিদার শ্রেণিটির বিশেষ অবস্থান ও সবথেকে নীচে কৃষক নামক নানা স্তরে বিভাজিত স্তরটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। জমিদার শ্রেণিটি জায়গিরদারদের মতো মুঘল সম্রাট দ্বারা নিযুক্ত বেতনভুক কর্মচারী নয়। সুলতানি আমলে বিক্ষিপ্তভাবে জমিদারদের অস্তিত্ব থাকলেও জমিদারি ব্যবস্থা প্রধানত মুঘল আমল থেকেই পূর্ণাঙ্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে ইতিহাসবিদদের অভিমত।৭ আকবরের সময় থেকে ‘জমিদার’ কথাটির ব্যবহার ব্যাপকতা পেয়েছে ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। সাধারণত জমিদারি অধিকার বলতে তিনটি অধিকারের সমন্বয় বোঝানো হয়ে থাকে: প্রথমত, জমির ওপর জমিদারের মালিকানার অধিকার। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন লোকের দখলীকৃত জমির ওপর খাজনা আদায় সমেত ব্যাপক অধিকার। তৃতীয়ত, জমিতে উৎপন্ন সম্পদের ওপর বিশেষ ধরনের স্বত্বাধিকার। এছাড়া জমিদারি এলাকার মধ্যে নবাবের শাসন-সাপেক্ষে জমিদাররা নানা ধরনের কর্তৃত্বমূলক নিয়মকানুন চাপাতে পারত।

জমিদারের সঙ্গে জায়গিরদারদের পার্থক্য হল, প্রথমত জমিদাররা বংশানুক্রমিক ভাবে জমিদারি অধিকার ভোগ করতে পারে, কিন্তু জায়গিরদারদের অধিকার বংশানুক্রমিক নয়। দ্বিতীয়ত, সম্রাট যে-কোনও জায়গিরদারকে যেখানে খুশি বদলি করতে পারে, কিন্তু জমিদারদের সম্রাট নিজের ইচ্ছেমতো স্থানান্তরিত করতে পারে না। অপর পক্ষে, জায়গিরদাররা তাদের জায়গির ইচ্ছেমতো হস্তান্তর করতে পারে না, কিন্তু জমিদাররা ইচ্ছা করলে জমিদারি অধিকার বিক্রি বা দান করার মধ্য দিয়ে হস্তান্তরিত করতে পারত। নির্দিষ্ট কোনও ত্রুটি ছাড়া কোনও আমলা বা সরকার জমিদারের জমিদারি অধিকার কেড়ে নিতে পারত না। জায়গিরদাররা হল সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত আঞ্চলিক শাসক, যারা সম্রাটের হয়ে প্রজাদের কাছ থেকে অঞ্চলভিত্তিক রাজস্ব আদায় করত, যে-রাজস্ব জায়গিরদার সমেত সম্রাটের অন্যান্য আমলাদের মধ্যেও বিতরিত হত। সেইদিক থেকে জায়গিরদাররা সম্রাটের বেতনভুক কর্মচারী মাত্র, এই বেতনের পরিমাণ ও তাদের পদমর্যাদা তাদের আয়ত্তে ন্যস্ত অঞ্চলের আয়তনের ওপর নির্ভর করত। জায়গিরদারির অধিকার সম্পূর্ণত সম্রাটের ইচ্ছা বা বিচারবোধ সাপেক্ষে স্থির হত এবং তা নির্ভর করত সম্রাটের কাছে তাদের আনুগত্যের ওপর। জমিদারদের সঙ্গে সাধারণ রায়তদের পার্থক্য হল, রায়তরা অনেক সময় জমির মালিক বলে বর্ণিত হলেও রায়তদের গ্রামের ওপর অন্য কোনওরকম অধিকার বা দাবি থাকত না। জমিদার বিভিন্ন প্রকার দাবি চাপাত অন্য রায়তদের ওপর, এবং বিভিন্ন ধরনের অধিকার তারা ভোগ করত যেগুলি সাধারণ রায়তদের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল। ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক সমাজ যে-কাঠামোর মধ্যে সংগঠিত ছিল তার একটি বিশেষ রূপ ছিল গ্রামসমাজ। অনেক জায়গায় রায়তরা কোনও সাংগঠনিক ব্যবস্থার মধ্যে না থেকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন মালিক হিসেবে জায়গিরদারের অধীনে চাষবাস করত ও অবশ্যই জায়গিরদারের ধার্য করা রাজস্ব দিত। অনেক সময় জমিদারের অধীনে রায়তরা স্বাধীনভাবে চাষ করত ও জমিদারের ধার্য করা ভূমি-খাজনা দিতে বাধ্য থাকত। কিন্তু কৃষকের বিভিন্ন ধরনের অবস্থান ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের পাশাপাশি ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে কৃষক-সাধারণ ছিল গ্রাম-সমাজের সদস্য। কৃষি অর্থনীতির বিশেষ সামাজিক গঠন-প্রক্রিয়ার মধ্যে এই গ্রামসমাজের বিশেষ ভূমিকা আছে। অবশ্য গ্রাম-সমাজের সদস্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, জমির ওপর তাদের ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে জমির ওপর মালিকানা স্বত্ব থাকলেও অনেকসময় উচ্চতর কর্তৃত্বের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল না। গ্রামপ্রধান বা গ্রাম-সমাজে তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমেই তারা তাদের রাজস্ব দিত।

গ্রাম-সমাজগুলি কেবল যে পরস্পরবিচ্ছিন্ন কৃষি, কারিগরি ও হস্তশিল্প সমন্বিত এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদনের ইউনিট হিসেবে বিরাজ করত তা নয়।১৫ গ্রাম থেকে শহরে বা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কৃষিজাত ও হস্তশিল্পজাত পণ্যের সরবরাহ হত। সেই হিসেবে মুঘল যুগে গ্রাম-সমাজগুলি মোটেই বিচ্ছিন্ন ছিল না। এমন বিভিন্ন কৃষি-উৎপাদনেরও ব্যাপক প্রচলন ছিল যেগুলি বিক্রি হত দূরের বাজারে। তুলা, চিনি, তামাক ইত্যাদি গ্রামে উৎপাদিত হত ও দূরের বাজারে বিক্রি করা হত। শহরের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা মেটাত গ্রাম-সমাজ। শুধুমাত্র কাঁচামাল নয়, অনেক সময় গ্রাম থেকে শহরে শিল্পী ও কারিগর সরবরাহ করা হত। কিন্তু গ্রাম-সমাজ মোটামুটিভাবে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক একক হিসেবে বিরাজ করত। বাইরে থেকে গ্রাম-সমাজে পণ্য সরবরাহ তেমন ঘটত না। গ্রামগুলি নিজেদের উৎপাদিত কৃষি ও হস্তশিল্পজাত পণ্যের ওপরই নির্ভর করত। ইতিহাসবিদরা দেখেছেন, একটি গ্রাম এককভাবে সবসময় স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও একটি বিশেষ অঞ্চলে কয়েকটি গ্রাম একত্রে পরস্পরের চাহিদা মেটাত। কোথাও কোথাও এক গ্রাম অন্য গ্রামের ওপর বিশেষ বিশেষ পণ্যের জন্য নির্ভর করত। কিন্তু সাধারণত শহর থেকে গ্রামে পণ্যের সরবরাহ ঘটত না। এর কারণ সম্ভবত গ্রামের মানুষের অত্যন্ত নিম্ন ক্রয়ক্ষমতা। শহরে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে বা দূর অঞ্চলে সরবরাহ করা হত। আসলে গ্রাম-সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষি ও হস্তশিল্পের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা ও গ্রামীণ মানুষের অতি নিম্ন ক্রয়ক্ষমতা। একদিকে নবাবের চাপানো করের বোঝা, অন্যদিকে স্থানীয় শাসকের চাপানো নানাপ্রকার দাবি কৃষকদের উৎপাদিত সমস্ত উদ্বৃত্ত নিঃশেষ করে শোষণ করত। তারা ন্যূনতম ভরণপোষণের বেশি আয়ের সংস্থান করতে পারত না। তাদের নিজেদের উৎপাদিত জিনিসপত্র ছাড়া বাইরের কোনও ভোগ্যপণ্য কিনে ভোগ করার মতো সংস্থান তাদের ছিল না।

মুঘল আমলের গ্রাম-সমাজকে দু’ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। দেহাত-ই-তালুক ও দেহাত-ই-রায়তি। দেহাত-ই-তালুক গ্রামগুলি বড় জমিদারের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে রাজস্ব দেয় ও দেহাত-ই-রায়তি গ্রাম-সমাজের কৃষকরা সরাসরি রাষ্ট্রকে আমলা বা গ্রামপ্রধানের মাধ্যমে রাজস্ব দেয়। গ্রামের মানুষেরা তাদের উৎপাদনের একটি অংশ একটি সাধারণ ভাণ্ডারে জমা রাখত। এই যৌথ ভাণ্ডার থেকে অনেক সময় বাকি রাজস্ব শোধ দেওয়া হত বা ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করা হত। ‘পাটোয়ারি’ নামে একজন কর্মচারী থাকত যার কাজ ছিল কৃষকদের স্বার্থের তদারকি করা এবং যৌথ ভাণ্ডারের দায়িত্ব সামলানো।

গ্রামের বনজঙ্গল বা গোচারণ-ভূমি গ্রাম-সমাজের যৌথ মালিকানায় ছিল না। যে-কোনও কৃষক জঙ্গল কেটে ব্যক্তিগত ভাবে আবাদ করতে পারত এবং সেখানেই তার দখলি স্বত্ব জন্মাত। তবে তার জন্য তাকে রাষ্ট্রকে কম হারে রাজস্ব দিতে হত। গোচারণক্ষেত্র ব্যবহারের অধিকার প্রত্যেক রায়তের ছিল। কিন্তু তার জন্য তাদের জমিদার বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে ফসলের কিছু ধার্য অংশ দিতে হত। একটা গ্রামে নতুন কেউ স্থায়ীভাবে ভোগদখলি স্বত্ব নিয়ে বসবাস করতে চাইলে তাকে গ্রামীণ সমাজের সমবেত সম্মতির জন্য অপেক্ষা করতে হত। অবশ্য সারা ভারতবর্ষে এইসব রীতির মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল, সর্বত্র একই ব্যবস্থা চালু ছিল না। পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে গ্রামীণ সমাজের বন্ধন উত্তর ভারতের গ্রামের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় ছিল। যেমন, গোয়ার আশেপাশের গ্রামগুলিতে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে গ্রামের উচ্চতর গোষ্ঠীর যৌথ সম্মতি নিতে হত। যদি কোনও গ্রামের কৃষক গ্রামে কোনও বংশানুক্রমিক সম্পত্তি বিক্রি করতে চাইত তাহলে তাকে গ্রামের মানুষের সার্বিক সম্মতি নিতে হত। গ্রামের সম্পত্তি কেনার সময়ও অনুরূপ অনুমতি নিতে হত। অর্থাৎ, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলেও জমির ওপর মালিকানা-স্বত্ব অবাধ ছিল না। গ্রাম-সমাজের নিয়ন্ত্রণ জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্বকে নানাভাবে সীমিত রেখেছিল। মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামীণ কারিগরদের ক্ষেত্রেও গ্রাম-সমাজের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ছিল। কারিগররা ছিল গোটা গ্রামের সেবক, কয়েকটি পরিবারের বেতনভুক কর্মচারী মাত্র নয়। তাদের বসতি স্থাপন বা অধিকার নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব ছিল সামগ্রিকভাবে গ্রামের সমস্ত বাসিন্দাদের। সামগ্রিকভাবে গ্রামের কৃষকরা গ্রামের কারিগরদের শস্যের কিছু অংশ দিত। পঞ্জাবের ওপর গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ থেকেও এর সমর্থন মেলে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মাত্রা হয়তো কিছুটা কম ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য গ্রাম-সমাজের ওপর নির্ভর করতে দেখা গেছে।

কৃষি-অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক কাজকর্মের প্রভাব

অর্থনীতির বিবর্তনে বণিকশ্রেণির ভূমিকা

মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল কিন্তু গ্রাম অঞ্চলের মধ্যেও এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের বা একই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে পণ্যের আদানপ্রদান ঘটত। শহরে উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল আসত গ্রাম থেকে। শহরের মানুষের জন্য অন্নবস্ত্র আসত গ্রামের চাষি ও তাঁতি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। শহরে উৎপাদিত হস্তশিল্পজাত পণ্য দূরদূরান্তে রপ্তানি করা হত। আবার ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে বাণিজ্য করতে আসার পর এদেশি বণিকদের একটা অংশ ইউরোপীয় বণিকদের দেশি এজেন্টের কাজ করত। ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্রের আলোচনায় এদেশীয় বণিকদের চার ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে।১৬ প্রথম, ইউরোপীয় কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য এবং সেসব কাজে যুক্ত এদেশীয় বণিক। দ্বিতীয়, ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত এদেশীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক। তৃতীয়, স্থলপথে আন্তর্মহাদেশীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক এবং স্থানীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক।

ইউরোপীয় কোম্পানি বা তার কর্মচারীদের নিজস্ব বাণিজ্যিক কাজের সঙ্গে যুক্ত এদেশীয় বণিকদের বাণিজ্যিক কাজকর্ম ভারতীয় অর্থনীতির নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও মুঘল আমলে তা প্রধানত শহরের তাঁত ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এই আমলে কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে তারা ছিল বাইরের শক্তি। ভারতের কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল শেষস্তরের স্থানীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিকরা। কিন্তু তবুও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের বণিকরাও এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের একটি অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমরা এই অংশের আলোচনায় বিভিন্ন ইতিহাসবিদের গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণের সাহায্য নিয়েছি।

প্রথমে আমরা দ্বিতীয় স্তরের বণিক, অর্থাৎ যারা এদেশীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল তাদের নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এই বণিকরা ভারত মহাসাগর দিয়ে পশ্চিমে লোহিত সাগর ও পূর্বে সুন্দা উপসাগর পর্যন্ত এদের বাণিজ্যিক কাজকর্মকে বিস্তৃত করে এডেন ও মালাক্কা পর্যন্ত বাণিজ্য চালাত। এই বাণিজ্যিক কাজকর্মে কালিকট (মালাবার), মাসুলিপত্তম (করমণ্ডল), সুরাট (গুজরাত), হুগলি (বাংলা) ও বালেশ্বর (ওডিশা) বন্দর যুক্ত হত। সামুদ্রিক বাণিজ্যে যুক্ত বণিকরা যথেষ্ট সম্পদশালী ছিলেন। গুজরাতিরা ছিল বাণিজ্যের সিংহভাগের কারবারি। ব্যবসা সাধারণত ব্যক্তিগত উদ্যোগেই চলত, এবং লাভই ছিল ব্যবসার প্রধান প্রেরণা। তাই ব্যবসার ক্ষেত্রে বর্ণভেদ কোনও বাধা হত না। আধুনিক গবেষণা দেখায় যে, প্রতিযোগিতা বা সহযোগিতা, কোনও ক্ষেত্রেই বর্ণভেদের বিশেষ কোনও ভূমিকা ছিল না। এই বণিকরা দামী ও স্বল্প ওজনের পণ্যের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ ধান ও মোটা কাপড় নিয়েও বাণিজ্য করত। এই বাণিজ্যে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখারও তথ্য পাওয়া যায়। যেমন সুরাটের বণিকরা বন্দরের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের উৎপাদনকারীদের যোগাযোগ রক্ষা করতেন। কিন্তু সর্বত্র এই চিত্র দেখা যেত না। । বড় বড় বণিকরা অনেক সময়েই গ্রামে উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য বিপুল সংখ্যক ও বিভিন্ন ধরনের মধ্যবর্তীদের ওপর নির্ভর করত। সবচেয়ে নীচের স্তরে ছিল পাইকাররা। এরা প্রাথমিক উৎপাদকদের সঙ্গে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল সরবরাহের চুক্তি করত ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিক পরিমাণ উৎপাদিত পণ্য পাওয়ার চুক্তিতে প্রাথমিক উৎপাদককে দাদন দিত। বছরে বছরে দাদন দিয়ে নতুন চুক্তি করা হত। চাহিদা অনুসারে দাদন ও মাল সরবরাহ কখনও বাড়ানো, কখনও কমানো হত। এই পাইকারদের ওপরে ছিল বিভিন্ন স্তরের দালাল, যাদের সঙ্গে ব্যবসায়ীর কারবার চলত। ফলে এইসব সম্পন্ন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রাথমিক উৎপাদকদের কোনও যোগাযোগ থাকত না। ব্যবসায়ের লাভ মূলধনের আকারে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত হওয়ার কোনও সুযোগ থাকত না। এইসব বড় বাণিজ্যিক মূলধনের মালিকরা বা এদের সঙ্গে যুক্ত মধ্যবর্তী শ্রেণি কখনই কোনও উৎপাদককে মাল সরবরাহের জন্য নিয়োগ করত না বা সরাসরি উৎপাদন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করত না। এই বণিকদের পাশাপাশি আঞ্চলিক বাণিজ্য চলত আর-এক শ্রেণির বণিকদের মারফত, যাদের আমরা তৃতীয় ধরনের বণিক বলে উল্লেখ করেছি। অঞ্চলবিশেষে বিশেষ পণ্যের উৎপাদন হওয়া বা না-হওয়ার কারণে বিশেষ অঞ্চলে কোনও বিশেষ ধরনের পণ্য হত সুলভ, আবার অন্য অঞ্চলে তার অমিল ঘটত। ফলে এক অঞ্চলের জিনিস অন্য অঞ্চলে সরবরাহ করার প্রয়োজনই এই বাণিজ্যের চালিকাশক্তি।

শেষ স্তরে ছিল স্থানীয় বণিকরা। এই স্থানীয় বণিকরা কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। বিভিন্ন গ্রাম থেকে কৃষিজাত পণ্য কিনে তারা বড় শহরের গোলদারদের কাছে বিক্রি করত এবং বড় ব্যবসায়ীরা সেখান থেকে তাদের ব্যবসা চালাত। গ্রামে ধান-চালের ব্যবসায়ে অগ্রণী ছিল ব্যাপারিরা। ইতিহাসবিদদের পর্যবেক্ষণে এই ব্যাপারিদের দু’টি ভাগ দেখা গেছে: ‘লাদু বলদিয়া’ ও গৃহস্থ ব্যাপারি। লাদু বলদিয়ারা বলদের সাহায্যে হাট থেকে কৃষকের ধান কিনে গোলদারের গোলায় বিক্রি করত। দ্বিতীয় ধরনের ব্যাপারিরা গৃহস্থ, তারা নিজেরাই ছিল সম্পন্ন চাষি। এরা বড় মাপের মূলধন বিনিয়োগ করে ধান মজুত রাখত ও পরে বলদিয়া ব্যাপারিদের কাছে বিক্রি করত। এছাড়া অন্যান্য ব্যবসা, যেমন নুন, লোহা, চিনি বা রেশমি সুতোর কাপড়ের ব্যবসা চলত। কৃষকরা গৃহভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় এইসব পণ্য উৎপাদন করত। অসংখ্য ছোট ব্যবসায়ী মারফত তা পরপর বিভিন্ন স্তরের বড় ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরে শহরে ও বিদেশে চলে যেত। ব্যাপক দাদনের ব্যবস্থা ছিল। বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাপারিরা ছোট ব্যবসায়ী মারফত কৃষকদের অগ্রিম দিয়ে রাখত। সাধারণত ফসল ওঠার অনেক আগে যখন বাজারে ফসলের দাম অত্যন্ত বেশি, তখন এই অগ্রিমের টাকায় তারা অল্পই ধান কিনতে পারত। অগ্রিমের টাকা শোধ দিতে হত ফসল ওঠার পর, যখন ধানের দাম থাকত যথেষ্ট কম। ফলে চাষিকে অনেক বেশি ধান বাজারে বিক্রি করে এই দাদন শোধ দিতে হত। এই প্রক্রিয়ায় ফসল কাটার আগের ও পরের ধানের দামের তফাত মারফত ছোট চাষিদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত, উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যেত। আবার ব্যবসায়ীরাও এই উদ্বৃত্ত মূলধনের আকারে জমিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ছিল না। ছোট ব্যবসায়ীদের লাভের বড় অংশ চলে যেত বড় ব্যবসায়ীদের হাতে। কারণ এই বড় ব্যবসায়ীরাই পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে এদেরই যোগাযোগ থাকত দূরের বাজারের সঙ্গে। এইভাবে একটি সম্পন্ন ব্যবসায়ীশ্রেণি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে বাজারের সংযোগ অথবা কৃষি-অর্থনীতিতে টাকার অনুপ্রবেশ হওয়া সত্ত্বেও কৃষির ধনতান্ত্রিক ধরনের রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টির সুযোগ ছিল না। ছোট চাষির অবস্থা একই থেকে যেত। আবার পশ্চিমা দেশের মতো বড় ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক লাভ কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে, ছোট ছোট অসংখ্য উৎপাদকদের একত্রিত করে ধনতান্ত্রিক ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করার ঝুঁকি নেওয়ার চাইতে আকর্ষণীয় ছিল দাদন মারফত চাষির তৈরি উদ্বৃত্ত করায়ত্ত করা ও আরও বড় ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা।

মুঘল যুগে বাণিজ্যের এই প্রসার সত্ত্বেও কৃষি থেকে রাজস্বের তুলনায় বাণিজ্য থেকে রাজস্বের পরিমাণ ছিল খুবই কম। রাষ্ট্রের কাছে বাণিজ্যে লাভ বা ক্ষতি ছিল ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত কৃষকদের টাকার অঙ্কে দেয় রাজস্ব মেটাতে গিয়ে তাদের উৎপাদিত ফসলের প্রায় অর্ধেক বিক্রি করতে হত। সেখানে বণিকদের শুল্ক ছিল তাদের মোট লভ্যাংশের শতকরা আড়াই থেকে পাঁচ ভাগ। এ থেকে মানুষের জীবনযাত্রায় বাণিজ্যের তুলনায় কৃষির গুরুত্ব কিছুটা আঁচ করা যায়। অবশ্য ভারতবর্ষের সর্বত্র টাকায় রাজস্ব দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল এমন নয়। দক্ষিণ ভারতে অনেক জায়গাতেই কোথাও কোথাও টাকা ও ফসল দু’ভাবেই রাজস্ব দেওয়া হত, জম্মু ও কাশ্মীরে পুরোপুরি ফসলেই রাজস্ব দেওয়া হত।

আমরা দেখেছি, মুঘল রাষ্ট্রের আয়ের সিংহভাগ আসত কৃষি থেকে কৃষকদের উৎপাদিত উদ্বৃত্তের অংশ হিসেবে। মুঘল রাষ্ট্র সবসময় কৃষকের জমি চাষের অধিকারকে স্বীকার করে নিত। জমির ওপর কৃষকের ভোগদখল ও স্বত্বাধিকারকে মুঘল রাষ্ট্র মেনে নিয়েছিল। অপরপক্ষে কৃষকদের জমি ছেড়ে চলে যাওয়ার অধিকার বা জমি হাতবদল করার অধিকার ছিল সীমিত। রাজস্বের ঘাটতি ঠেকাতে, বা রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানোর জন্যও, মুঘল রাষ্ট্র সবসময় চাইত যাতে সব জমিতে আবাদ হয় ও বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন হয়। তাই নতুন অনাবাদি জমিকে কৃষির আওতায় আনলে বা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করলে ধার্য রাজস্বের হার কমানো হত। বীজধান বা গরু কেনার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার অন্যতম অধিকার ছিল কৃষকদের।