পৃথিবী থেকে সূর্য কত দূরে? অনেক জ্যোতির্বিদকে গলদঘর্ম করে ছেড়েছে এই প্রশ্নটা। বিশেষ করে কোপার্নিকাস যখন বললেন পৃথিবী নয়, সূর্যই মহাবিশ্বের কেন্দ্র, তখন থেকে আরও বেশি করে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে সবাই। অনেক জ্যোতির্বিদ আর গণিতবিদ বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই দূরত্ব মাপার চেষ্টা করেছেন, আর তাঁদের উত্তরও এসেছে বিভিন্ন রকম। শেষমেশ আঠারো শতকের মাঝামাঝির দিকে একটা নির্ভরযোগ্য উপায় পাওয়া গেল। কয়েক বছর পরপর শুক্রগ্রহ পৃথিবী আর সূর্যের মাঝের জায়গাটা অতিক্রম করে। এই পথটুকু পার হতে শুক্রগ্রহের কতটুকু সময় লাগে সেটা পৃথিবীর এক এক জায়গায় বসে মাপলে এক এক রকম হয়। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের কারণেই এই ভিন্নতা। এই সময়টুকুই যদি দু-তিনটা মহাদেশ থেকে মাপা যায় তাহলেই একটু ত্রিকোণমিতি কাজে লাগিয়ে পৃথিবী আর সূর্যের দূরত্বটা নির্ভুলভাবে জানা যায়।

জ্যোতির্বিদরা আগে থেকেই জানতেন যে শুক্রগ্রহ ১৭৬১ আর ১৭৬৯ সালে পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখান দিয়ে যাবে। তাই আগেভাগেই ইউরোপ থেকে চারদিকে পর্যবেক্ষণ দল পাঠিয়ে দেওয়া হল। ১৭৬১ সালে সাইবেরিয়া, উত্তর আমেরিকা, মাদাগাস্কার আর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ঘটনাটা দেখা গেল। এরপর ১৭৬৯ সালে ইউরোপের বিজ্ঞানী সমাজ এই পরীক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। এবার লোক পাঠানো হল কানাডার উত্তরে আর ক্যালিফোর্নিয়ায় (তখন সেখানে ঘন জঙ্গল)। তবে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির (The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge) কাছে সেটা যথেষ্ট মনে হলো না। তাঁরা বললেন, একেবারে নির্ভুল ফলাফল পেতে হলে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে কাউকে যেতেই হবে।

রয়্যাল সোসাইটি সিদ্ধান্ত নিল তখনকার ডাকসাইটে জ্যোতির্বিদ চার্লস গ্রিনকে তাহিতি দ্বীপে পাঠানোর। প্রচুর অর্থ ও শ্রমসাপেক্ষ অভিযান। রয়্যাল সোসাইটি ভাবল, কেবল একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য এত কষ্ট, এত খরচ? তার চেয়ে একই অভিযানে আরও কিছু কাজ সেরে ফেলা যাক। ফলে চার্লস গ্রিনের সঙ্গে যুক্ত হল বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আরও আটজন বৈজ্ঞানিক। দলের নেতা হিসেবে ছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানী জোসেফ ব্যাঙ্কস আর ড্যানিয়েল সোল্যান্ডার। সাথে গেল নতুন জায়গা, মানুষ আর পশুপাখির ছবি আঁকার জন্য শিল্পীরা। আর এই পুরো অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন অভিজ্ঞ নাবিক ও ভূগোলবিদ ক্যাপ্টেন জেমস কুক।

এই নৌবহর ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করে ১৭৬৮ সালে। তারপর ১৭৬৯ সালে তাহিতিতে শুক্রগ্রহ পর্যবেক্ষণের পর প্রশান্ত মহাসাগরের আরও কয়েকটা দ্বীপ ঘুরে, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ঘুরে আবার ইংল্যান্ডে ফেরে ১৭৭১ সালে। সাথে নিয়ে আসে জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও নৃতত্ত্বের প্রচুর নতুন জ্ঞান। এই নতুন জ্ঞানই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। সাথে সাথে একদিকে সেটা প্রশান্ত মহাসাগর নিয়ে মানুষের কল্পনায় আরেকটু রঙ চড়ায়, আবার অন্যদিকে পরের প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের দেয় নতুন অনুপ্রেরণা।

ক্যাপ্টেন কুকের অভিযানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটা বড় উপকার হয়। তখনকার দিনে প্রায় অর্ধেক মানুষই বেঁচে ফিরতে পারবে না- এমনটা জেনেই এসব দূরপাল্লার অভিযান শুরু হতো। না, কোনো দ্বীপের হিংস্র মানুষ, শত্রুদের যুদ্ধজাহাজ বা ঘরের টান- এসব কিছুই না, নাবিকদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল স্কার্ভি (Scurvy) নামক এক রহস্যময় রোগ। এ রোগে আক্রান্ত মানুষ কেমন যেন হতাশ আর বিষণ্ণ হয়ে পড়ে, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। এরপর আস্তে আস্তে দাঁত পড়ে যায়, শরীরের নানা জায়গায় ঘা হতে থাকে, তারপর জ্বরাক্রান্ত ফ্যাকাশে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাতে হারাতে রোগী মারা যায়। ধারণা করা হয়, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রায় ২০ লক্ষ নাবিকের প্রাণ গেছে এই স্কার্ভিতে। এই রোগের কারণ কেউ জানতো না, প্রতিকার তো নয়ই। অবশেষে আশার আলো দেখা যায় ১৭৪৭ সালে। সেবছর ব্রিটিশ চিকিৎসক জেমস লিন্ড স্কার্ভি-আক্রান্ত নাবিকদের উপর একটা পরীক্ষা চালান। সে পরীক্ষায় রোগীদের কয়েকটা দলে ভাগ করে এক এক দলের উপর এক এক রকমের ওষুধের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত যে দলের রোগীরা টিকে গেল, দেখা গেল তাদের খাওয়ানো হয়েছে লেবু জাতীয় ফল। স্কার্ভির ওষুধ হিসেবে লেবুর কার্যকারিতার কথা লোকমুখে শোনা যেত। সেই লেবু-খাওয়া রোগীরা বেশ দ্রুতই সেরে ওঠে। লিন্ড জানতেন না লেবুর ঠিক কোন উপাদানটা স্কার্ভি সারায়, যদিও আমরা এখন জানি জিনিসটা হল ভিটামিন সি। তখনকার দিনে দীর্ঘ যাত্রায় জাহাজে খাবার হিসেবে নেওয়া হতো বিস্কুট আর শুকনো মাংস। ফল আর সবজি বলতে কিছুই নেওয়া হতো না জাহাজে, যার ফলে নাবিকদের শরীরে দেখা যেত ভিটামিন সি এর অভাব।

ব্রিটিশ নৌবাহিনী লিন্ডের পর্যবেক্ষণ না মানলেও জেমস কুক মেনেছিলেন ঠিকই। লিন্ডের পর্যবেক্ষণ ঠিক কি না সেটা প্রমাণের দায়িত্ব তুলে নেন তিনি। তাঁর নৌবহরে তিনি খাবার হিসেবে প্রচুর পরিমাণে সয়ারক্রট (Sauerkraut – গাঁজানো বাঁধাকপি কুচি, অনেকটা আচারের মতো) নিয়ে যান। আর নাবিকদের নির্দেশ দিয়ে রাখেন কখনও ডাঙায় নামলেই বেশি করে ফল আর সবজি খেয়ে নিতে। সেই অভিযানে একজন নাবিকও স্কার্ভিতে মারা যায়নি। এরপর থেকে সব জাহাজে খাবারের ধরন পালটে যায়। অন্যান্য নাবিকেরা ক্যাপ্টেন কুকের পথ অনুসরণ করায় বেঁচে যায় অগণিত নাবিক ও যাত্রীর প্রাণ।১

তবে এটাই সব নয়, ক্যাপ্টেন কুকের এই অভিযানের একটা অন্ধকার দিকও আছে। কুক শুধু একজন দক্ষ নাবিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একজন কর্মকর্তাও। রয়্যাল সোসাইটি এই অভিযানে টাকা দিলেও জাহাজ কিন্তু দিয়েছিল ব্রিটিশ নৌবাহিনীই। সেই অভিযানে নাবিক ও বিজ্ঞানীদের সাথে ছিল ৮৫ জন সশস্ত্র নৌসেনা, আর জাহাজে ছিল প্রচুর কামান-বন্দুক আর গোলাবারুদ। এই অভিযানে পাওয়া ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক তথ্যের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব যতটা ছিল, রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব তার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। স্কার্ভির কার্যকর চিকিৎসা আবিষ্কার হওয়াতে ওই সব দূর সাগরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় হল। এরপর তারা আরও দূরে, একেবারে পৃথিবীর উল্টোদিকেও সেনাবাহিনী পাঠাতে শুরু করল। কুক নিজেই তাঁর ‘আবিষ্কৃত’ অনেকগুলো দ্বীপ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এনেছেন, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল অস্ট্রেলিয়া। কুকের অভিযানের মাধ্যমেই অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড আর তাসমানিয়ার দখল প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপর আস্তে আস্তে ইউরোপের মানুষ সেখানে উপনিবেশ তৈরি করে আর সেখানকার আদি অধিবাসী ও তাদের সংস্কৃতিকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়।২

এই অভিযানের একশ বছরের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের প্রায় সবটুকু চাষযোগ্য মাটি দখলদার ইউরোপীয় মানুষদের হাতে চলে যায়। সেখানকার আদিবাসীদের ৯০ শতাংশই প্রাণ হারায়, আর বাকিরা সেই বর্ণবিদ্বেষী সমাজে কোনোমতে টিকে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠী আর নিউজিল্যান্ডের মাওরিদের যে ক্ষতি সে সময় হয়েছে, সেটা তারা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

তবে তাসমানিয়ার আদিবাসীদের পরিণতি হয় সবচেয়ে করুণ। ওই বিচ্ছিন্ন দ্বীপটাতে ১০ হাজার বছর ধরে যারা টিকে ছিল, কুকের অভিযানের মাত্র একশ বছরের মধ্যে তাদের একেবারে শেষ মানুষটাও মারা যায়। ইউরোপীয় দখলদাররা প্রথমে দ্বীপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অংশটা দখল করে সেখান থেকে আদিবাসীদের তাড়িয়ে দেয়। আদিবাসীদেরকে পশুর মতোই শিকার করত তারা। তারপর শেষ কিছু মানুষকে কোণঠাসা করে আটকে রাখা হয় বন্দীশিবিরে। সেখানে তাদেরকে ‘সভ্য মানুষ’ বানানোর চেষ্টা করা হয়। সেখানে ধর্মপ্রচারকেরা তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেয়, তাদেরকে লেখাপড়া শেখানো হয়, সেলাই করা আর চাষবাসের মতো ‘কাজের কাজ’ শেখানোরও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তারা সে শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ধীরে ধীরে সেই শেষ কজন আদিবাসী বিষণ্ণ মানুষ জীবনের প্রতি সবরকম আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, এমনকি সন্তান নেওয়াও বন্ধ করে দেয়। এই সভ্য জগতের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ আর প্রগতির হাত থেকে বাঁচতে একমাত্র খোলা পথটাই তারা বেছে নেয়- মৃত্যু।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি এই মানুষগুলোকে মৃত্যুর পরেও শান্তি দেয়নি। তাসমানিয়ার সর্বশেষ আদিবাসীদের মৃতদেহগুলোও চলে যায় নৃতাত্ত্বিক আর জাদুঘরের লোকেদের কাছে। সেসব দেহ কাটাছেঁড়া করে, দৈর্ঘ্যপ্রস্থ আর ওজন মেপে সেসব তথ্য দিয়ে ভারী ভারী বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লেখা হয়। তারপর তাদের কঙ্কালগুলোর জায়গা হয় বিভিন্ন জাদুঘরে আর প্রদর্শনীতে। শেষমেশ ১৯৭৬ সালে তাসমানিয়ার জাদুঘর সর্বশেষ জীবিত আদিবাসী ট্রুগানিনির (Truganini) কঙ্কাল মৃত্যুর একশ বছর পর সমাহিত করে। তার চামড়া ও চুলের কিছু নমুনা ব্রিটেনের শৈল্য চিকিৎসা কলেজে (The English Royal College of Surgeons) ২০০২ সাল পর্যন্ত ছিল।

কুকের অভিযানকে আসলে কী বলা যায়? সেনা-প্রতিরক্ষা বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অভিযান? নাকি কয়েকজন বিজ্ঞানীকে সাথে নিয়ে সামরিক অভিযান? প্রশ্নটা আধাগ্লাস পানি দেখিয়ে গ্লাসটা অর্ধেক ভরা না অর্ধেক খালি জানতে চাওয়ার মতোই। দুটোই ঠিক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আর সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ- এ দুটো আসলে অবিচ্ছেদ্য। একটা থেকে অন্যটাকে আলাদা করা যায় না। ক্যাপ্টেন জেমস কুক কিংবা উদ্ভিদবিজ্ঞানী জোসেফ ব্যাঙ্কস- দুজনের কেউই পারেননি। ট্রুগানিনিও না।

কেন ইউরোপ?

এই যে উত্তর আটলান্টিকের একটা দ্বীপের কিছু মানুষ গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণের একটা বড় দ্বীপ দখল করে নিল- এটা মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাগুলোর একটা। কুকের অভিযানের খুব বেশি আগের কথা না, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আর পশ্চিম ইউরোপ ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে দূরের একটা বৈশিষ্ট্যহীন এলাকা। আর ইউরোপের ইতিহাসের শুরুর দিককার যে পরাক্রমশালী রোমান সাম্রাজ্যের কথা আমরা বলি, সে সাম্রাজ্যও নিজের সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল না। রোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সব সম্পদই ছিল উত্তর আফ্রিকা, বলকান আর মধ্যপ্রাচ্য থেকে লুট করে আনা। রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের অবস্থা ছিল খুবই করুণ- অনেকটা আমরা যে বুনো পশ্চিমের কথা বলি, তেমন। কিছু খনি আর দাস ছাড়া সে অঞ্চল আর কিছুই দিতে পারেনি রোমান সভ্যতাকে। আর উত্তর ইউরোপ ছিল একটা বিরানভূমি, জয় করে নেওয়ার মতো কিছুই ছিল না সেখানে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এসে ইউরোপ সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। ১৫০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যকার সময়টাতে ইউরোপ বলতে গেলে বাইরের পৃথিবীর মালিক বনে গেল। দুই আমেরিকা মহাদেশ আর মহাসাগরগুলোর উপর তখন তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। তারপরেও, শক্তির তুলনায় ইউরোপ এশিয়ার ধারেকাছেও ছিল না। ইউরোপ দুই আমেরিকা আর সাগরগুলো দখল করতে পেরেছিল কারণ এশিয়ার মানুষ ওগুলো দখল করার কোনো চেষ্টাই করেনি। আধুনিক যুগের শুরুর দিকে ভূমধ্যসাগরে অটোমান সাম্রাজ্য, পারস্যে সাফাভিদ সাম্রাজ্য, ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য আর চীনে মিং আর চিং সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ চলছিল। এদের প্রত্যেকটাই যার যার সীমানা বাড়িয়ে যাচ্ছিল। ১৭৭৫ সালে সারা পৃথিবীর সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের শতকরা ৮০ ভাগই হতো এশিয়ায়। শুধু ভারত আর চীনে যে পরিমাণ সম্পদের উৎপাদন হতো সেটাই ছিল পুরো পৃথিবীর তিন ভাগের দুভাগ। এর তুলনায় ইউরোপের অর্থনীতি ছিল নস্যি।৩

অথচ ১৭৫০ থেকে ১৮৫০- এই একশ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর ক্ষমতার কেন্দ্র সরে গেল ইউরোপে। এই সময়ে ইউরোপের মানুষ একের পর এক যুদ্ধে এশিয়ার পরাশক্তিগুলোকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেছে। এশিয়ার অনেকখানি এলাকা চলে গেল ইউরোপের দখলে। ১৯০০ সালের মধ্যেই ইউরোপ পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমি আর অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৫০ এর মধ্যে দেখা গেল, পশ্চিম ইউরোপ আর যুক্তরাষ্ট্র মিলে পৃথিবীর অর্ধেক সম্পদ উৎপাদন করছে। ওদিকে চীনের উৎপাদন কমতে কমতে ৫ শতাংশে এসে ঠেকল।৪ ইউরোপের অধীনে পৃথিবীর ক্ষমতার বণ্টন আর সংস্কৃতি আমূল বদলে গেল। আজকের পৃথিবীতেই তো আমরা দেখতে পাই, প্রায় সব মানুষই ইউরোপীয়দের মতো পোশাক পরে, তাদের মতো চিন্তা করে। আজকের যে মানুষদের কথায় প্রবল ইউরোপ-বিদ্বেশ প্রকাশ পায়, দেখা যায় তারাও পৃথিবীটাকে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখে। রাজনীতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সামরিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে বর্তমান অবস্থায় এনেছে ইউরোপ। নানা দেশের সঙ্গীতে ইউরোপীয় সুরের প্রভাব লক্ষণীয়। আর আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে যে সব ভাষা এখন চলছে তার সবই তো ইউরোপের। এই যে চীনের অর্থনীতি আজ বিরাট আকার নিচ্ছে, হয়তো আগামী দিনের পৃথিবীটা তাদেরই হবে, কিন্তু সে অর্থনীতির উৎপাদন থেকে অর্থায়ন- সবকিছু গড়ে উঠেছে ইউরোপীয় মডেলেই।

ইউরেশিয়া অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্বল অংশটার মানুষ কীভাবে পুরো পৃথিবীর দখল নিয়ে নিল? এর জন্য সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দিতে হবে ইউরোপের বিজ্ঞানীদেরকেই। স্বীকার না করে উপায় নেই, ১৮৫০ এর পর থেকে ইউরোপের এই ক্ষমতাবৃদ্ধির পিছনে আছে তাদের সামরিক দক্ষতা, শিল্প ও বিজ্ঞানের বিকাশ এবং অবশ্যই তাদের প্রযুক্তির উন্নয়ন। আজকের যুগে সব দেশই প্রযুক্তির উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মনোযোগ দিচ্ছে। এসব গবেষণার প্রায় সবটাই চলছে নতুন অস্ত্র তৈরি করতে, নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে কিংবা সাম্রাজ্যবাদের হাতকে আরও শক্তিশালী করার নতুন কোনো কৌশল সৃষ্টি করতে। আফ্রিকার মানুষের সাথে যখন ইউরোপের মানুষের যুদ্ধ চলছিল, তখন তারা একটা কথা প্রায়ই বলত, “শত্রু যেদিক থেকেই আসুক, আমাদের আছে মেশিনগান, ওদের তো সেটা নেই”। বেসামরিক প্রযুক্তির উন্নতিও তখন কম হয়নি। সৈন্যদের খাওয়ানোর জন্য খাবার টিনে ভরা শুরু হল, সৈন্যদের যাতায়াতের জন্য রেললাইন বসল, বড় বড় জাহাজ ভাসল সাগরে, আহত সৈন্যদের জন্য উন্নত চিকিৎসা আর ওষুধ আবিষ্কার হল। আফ্রিকা দখল করার পেছনে এসবের অবদান কিন্তু মেশিনগানের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

১৮৫০ সালের আগে যুদ্ধ-শিল্প-বিজ্ঞান এই তিন দিকের কোনোটাতেই মানুষ খুব একটা উন্নতি করতে পারেনি। উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা মানুষ তখনও নিতে পারেনি, তাই ইউরোপ, আফ্রিকা আর এশিয়ার মধ্যে শক্তির পার্থক্য খুব বেশি ছিল না। আবার ১৭৭০ সালের কথা চিন্তা করলে দেখা যায়, ক্যাপ্টের কুক সামরিক শক্তিতে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু একই রকম শক্তি নিয়েও তখনকার চীন সাম্রাজ্যের ক্যাপ্টেন ওয়ান ঝেংসি কিংবা অটোমান সাম্রাজ্যের ক্যাপ্টেন হুসেন পাশা কেন অস্ট্রেলিয়া দখল করেনি? তার চেয়ে বড় কথা হল, ১৭৭০ সালে যে ইউরোপ প্রযুক্তির দিক থেকে মুসলিম, ভারতীয় বা চৈনিক সভ্যতার কাছাকাছি ছিল, পরের একশ বছরের মধ্যেই তারা এতটা এগোল কীভাবে?

যুদ্ধ-শিল্প-বিজ্ঞানের এই যৌথ বিকাশ ভারতে না হয়ে ইউরোপেই কেন হল? ব্রিটেন এগিয়ে যাবার পরপরই ফ্রান্স, জার্মানি আর যুক্তরাষ্ট্রও এগোতে শুরু করল, চীন পিছিয়ে থাকল কেন? যখন রাশিয়া, ইতালি আর অস্ট্রিয়া শক্তির পার্থক্যটা কমিয়ে আনছিল, তখন ইরান, মিশর আর অটোমান সাম্রাজ্য কোথায় ছিল? শিল্প বিপ্লবের প্রথম ধাপে যেসব প্রযুক্তি এসেছিল সেগুলো তো খুব জটিল ছিল না, তাহলে চৈনিক বা অটোমান প্রকৌশলীরা বাষ্প ইঞ্জিন, মেশিনগান আর রেলগাড়ির মতো কিছু আবিষ্কার করতে পারল না কেন?

বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক রেলপথ চালু হয় ব্রিটেনে, ১৮৩০ সালে। ১৮৫০ সালের মধ্যে পশ্চিমা দেশগুলো প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার রেললাইনে ছেয়ে গেল, অথচ এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার মোট রেললাইনের দৈর্ঘ্য ছিল বড়জোর ৪ হাজার কিলোমিটার। ১৮৮০ নাগাদ পশ্চিমের মোট রেললাইন হল সাড়ে ৩ লাখ কিলোমিটার, আর বাকি পৃথিবীতে ৩৫ হাজার কিলোমিটার। এর বেশিরভাগই ছিল ভারতে, আর সেটাও ব্রিটিশদেরই তৈরি।৫ চীনে প্রথম রেললাইন বসে ১৮৭৬ সালে। মাত্র ২৫ কিলোমিটার লম্বা, এবং ইউরোপীয়দের দ্বারাই তৈরি। অবশ্য পরের বছরই চীন সরকার সেটা নষ্ট করে ফেলে। ১৮৮০ সালে চীনে রেলপথ বলতে কিছু ছিলই না। ইরানের প্রথম রেলপথ তৈরি হয় তেহরান আর সেখান থেকে কিলোমিটার দশেক দূরের একটা শহরের মধ্যে। সেটা ১৮৮৮ সালের কথা। এটাও তৈরি করেছিল বেলজিয়ামের একটা প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ সালে ব্রিটেনের চেয়ে আকারে সাতগুণ বড় দেশ ইরানের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র আড়াই হাজার কিলোমিটার।

চীন আর ইরানের মানুষের বাষ্প ইঞ্জিন তৈরি করার মতো প্রযুক্তিগত দক্ষতা ছিল না, তা কিন্তু নয়। অন্তত ব্রিটিশদেরটা দেখে তৈরি করা যেত, অথবা তাদের কাছ থেকে কিনেও তো আনা যেত। কিন্তু এভাবে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্রিটিশ সমাজের যেসব মূল্যবোধ, মিথ, বিচারব্যবস্থা বা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ভূমিকা রেখেছে, চীন বা ইরানে তখন সেগুলো ছিল না। এগুলো তো আর অন্যেরটা দেখে তৈরি করা যায় না। ফ্রান্স আর যুক্তরাষ্ট্র তাল মিলিয়ে এগোতে পেরেছে, কারণ তাদের সমাজ কাঠামো ব্রিটিশদের সাথে অনেকটাই মিলে যায়। চীন আর ইরান সেটা পারেনি, কারণ তাদের সমাজের বিকাশ হয়েছে অন্যরকমভাবে।

এই কারণ দেখিয়ে ১৫০০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত সময়টাকে অনেকটা বোঝা যায়। এই সাড়ে তিনশ বছরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক বা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে ইউরোপ এশিয়ার চেয়ে খুব বেশি এগিয়ে না থাকলেও সম্ভাবনাটা তৈরি হয়েছে তখনই। এর ফলাফলটা হঠাৎ করে দেখা গেছে ১৮৫০ এর পরে। ১৭৫০ সালের ইউরোপ, চীন আর মুসলিম বিশ্বকে সমশক্তিসম্পন্ন মনে হলেও আসলে তা নয়। ধরুন, দুজন মিস্ত্রি দুটো টাওয়ার বানাচ্ছে। একজন বানাচ্ছে কাঠ আর মাটি দিয়ে, অন্যজন ইস্পাত আর কংক্রিট দিয়ে। শুরুতে দেখা যাবে দুজনেরই কাজ সমানভাবে এগোচ্ছে। কিন্তু একটা সময়ে এসে প্রথম মিস্ত্রি কাজ থামাতে বাধ্য হবে, কারণ বড় টাওয়ার তৈরির ক্ষমতা মাটি আর কাঠের নেই। অথচ দ্বিতীয় মিস্ত্রির কাজ এগিয়ে যাবে তরতর করে।

কিসের জোরে ইউরোপ একেবারে শুরুতেই বাকি পৃথিবীর দখল নিয়ে নিল? যে সম্ভাবনাটা প্রথমে তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, সেটা কী ছিল? এই প্রশ্নের দুরকম উত্তর পাওয়া যায়- একটা হল আধুনিক বিজ্ঞান, অন্যটা পুঁজিবাদ। ইউরোপীয়দের চিন্তা আর আচরণে বিজ্ঞানমনস্কতার ছাপ পড়েছে এই অগ্রগতি শুরু হওয়ার অনেক আগে। তাই যখন তাদের হাতে নতুন নতুন প্রযুক্তি আসা শুরু হল, সেগুলোকে কাজে লাগাতে তাদের সময় লেগেছে অনেক কম। ইউরোপীয় সাম্রাজ্য যে একুশ শতকের পৃথিবীর বিজ্ঞান আর পুঁজিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেটা মোটেই কাকতালীয় ব্যাপার নয়। সেই দুনিয়াজোড়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্য আজ নেই, কিন্তু বিজ্ঞান আর পুঁজিবাদের বিস্তার কিন্তু থেমে নেই। পুঁজিবাদের ব্যাপারে পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে, আপাতত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ আর আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যেকার নিবিড় সম্পর্কটা আরেকটু ভালোভাবে দেখা যাক।

জয়ের তাড়না

আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ হয়েছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের হাত ধরেই। হ্যাঁ, এর মধ্যে গ্রিস, চীন, ভারত আর মুসলিমদের প্রচুর অবদান আছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞান তার বর্তমান অবস্থায় এসেছে স্পেন, পর্তুগাল, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া আর নেদারল্যান্ডের সাম্রাজ্যবিস্তারের মাধ্যমেই। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের শুরুর দিকে চৈনিক, ভারতীয়, মুসলিম, আমেরিকান আর পলিনেশীয়দের সবাই অনেক কাজ করেছে। অ্যাডাম স্মিথ আর কার্ল মার্ক্স- দুজনেই মুসলিম অর্থনীতিবিদদের লেখা পড়েছেন। আমেরিকার আদিবাসী চিকিৎসকদের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক ইংরেজি বইয়ে জায়গা করে নিয়েছিল। পলিনেশীয়দের সংগৃহীত অনেক তথ্য পশ্চিমা নৃতত্ত্বের বইয়ে পাওয়া যায়। এতদিন ধরে যারা সারা পৃথিবীর সংগৃহীত জ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা তৈরি করল তারাই বিংশ শতকের মাঝামাঝির দিকে পুরো পৃথিবী শাসন করতে লাগল। বড় বড় বিজ্ঞানীরাও বেরিয়ে এলেন তাদের মধ্য থেকেই। প্রাচ্যে আর মুসলিম বিশ্বেও জ্ঞানী মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু ১৫০০ থেকে ১৯৫০ এর মধ্যে এসব এলাকা থেকে এমন কিছু আবিষ্কার হয়নি যা পদার্থবিজ্ঞানে নিউটনের কিংবা জীববিজ্ঞানে ডারউইনের অবদানের ধারে কাছে যেতে পারে।

এখান থেকে কেউ যেন না ভাবে যে ইউরোপীয়রা জন্মগতভাবেই বিজ্ঞানমনস্ক বা তাদের জিনের ভিতরেই এটা আছে। আবার এমনও নয় যে তারাই চিরকাল বিজ্ঞানের হাল ধরে থাকবে। ইসলাম ধর্ম যেমন শুরু হয়েছিল আরবদের মধ্যে কিন্তু পরে তুর্কি আর পারসিকদের হাতে চলে গেছে, ঠিক তেমনি বিজ্ঞানের শুরুটা ইউরোপে জোরেশোরে হলেও আজ সেটা সব জাতির মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে।

আধুনিক বিজ্ঞান আর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনটা তৈরি হল কীভাবে? ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে প্রযুক্তি যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আধুনিক যুগের শুরুতে ততটা ছিল না। কিন্তু নতুন নতুন গাছপালা খুঁজে বেড়ানো একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী আর নতুন নতুন দেশ খুঁজে বেড়ানো একজন নাবিকের চিন্তাধারা ছিল একই রকম। “ওখানে কী আছে আমি এখনও জানি না”- এই কথাটায় তারা দুজনেই যার যার জায়গা থেকে একমত। তাই নতুন একটা জায়গায় যাওয়ার তাড়নাটা কারও মধ্যে কম ছিল না। নতুন কিছু জানার এই আগ্রহই আস্তে আস্তে পুরো পৃথিবীটাকে তাদের অধীনে এনে দিল।

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসের অন্য সব সাম্রাজ্যবাদ থেকে আলাদা। এর আগে যারা সাম্রাজ্যবিস্তার করেছে তারা ধরেই নিত তারা পৃথিবীটাকে পুরো জেনে ফেলেছে। তারা কেবল নিজেদের মতাদর্শ অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। আরবরা কিন্তু অজানাকে জানার আশায় মিশর, স্পেন বা ভারত জয় করেনি। রোমান, মোঙ্গল আর অ্যাজটেকরা নতুন জায়গা জয় করেছে শুধু ক্ষমতা আর সম্পদের জন্য। কিন্তু ইউরোপের মানুষ দূর দূরান্তে যাত্রা করেছে শুধু নতুন জায়গা খুঁজতে নয়, অজানাকে জানার জন্যও।

এমন চিন্তাধারা শুধু জেমস কুকের একারই নয়, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় আর পর্তুগিজ নাবিকদের মধ্যেও ছিল। পর্তুগিজ রাজপুত্র হেনরি (Prince Henry the Navigator) আর নাবিক ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার তীর ধরে যাত্রায় অনেক দ্বীপ আর উপকূল জয় করেছেন। ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা ‘আবিষ্কার’ করার পরপরই সেখানে স্পেনের রাজার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান নতুন একটা পথ আবিষ্কার করে ফিলিপিন্সে পৌঁছে সেখানে স্পেনীয় উপনিবেশ তৈরি করেন।

এরপর যত দিন গেল, ততই জ্ঞানার্জনের অভিযান আর জয়ের অভিযান আরও বেশি পরস্পরের সাথে জড়িয়ে গেল। অষ্টাদশ আর ঊনবিংশ শতকে ইউরোপ থেকে যতগুলো সামরিক অভিযান শুরু হয়েছে তার প্রায় প্রতিটাতেই বিজ্ঞানীদের সাথে নেওয়া হতো। যুদ্ধ করার জন্য নয়, নতুন কিছু আবিষ্কারের জন্য। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন যখন মিশর আক্রমণ করেন, তখন তাঁর সাথে ১৬৫ জন পণ্ডিতও ছিলেন। সেই পণ্ডিতদের হাত ধরেই শুরু হল ‘মিশরবিদ্যা’ (Egyptology) নামক জ্ঞানের এক নতুন ধারা। ধর্ম, ভাষাবিজ্ঞান আর উদ্ভিদবিদ্যায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন তাঁরা।

১৮৩১ সালে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল, ফকল্যান্ড ও গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের মানচিত্র তৈরি করতে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জাহাজ এইচএমএস বিগল রওনা হয়। যুদ্ধের আগাম প্রস্তুতির জন্য ওখানে কোথায় কী আছে জানা দরকার ছিল। সে জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন শৌখিন বিজ্ঞানী। তিনি সাথে করে একজন ভূগোলবিদকে নিয়ে যেতে চাইলেন, নতুন যেসব ভূখণ্ড সামনে আসতে পারে সেগুলো খুঁটিয়ে দেখার জন্য। কয়েকজন ভূগোলবিদ তাঁর আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়ার পর তিনি গিয়ে ধরলেন কেমব্রিজ থেকে পাস করা এক বাইশ বছরের যুবককে। যুবকের নাম চার্লস ডারউইন। ডারউইন গির্জার পাদ্রি হওয়ার জন্য পড়াশোনা করলেও বাইবেলের চেয়ে ভূতত্ত্বেই তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। ক্যাপ্টেনের আমন্ত্রণে রাজি হলেন ডারউইন, এর পরেরটুকু তো ইতিহাস। জাহাজের ক্যাপ্টেন যখন সমুদ্রের মানচিত্র তৈরি করছিলেন, তখন ডারউইন তাঁর নিজের জোগাড় করা তথ্য-উপাত্ত নিয়ে নতুন তত্ত্ব দাঁড় করাচ্ছিলেন, পরবর্তীতে যা বিবর্তনতত্ত্ব নামে পরিচিত হয়।

১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই নিল আর্মস্ট্রং আর বাজ অলড্রিন চাঁদের মাটিতে পা রাখেন। এই চন্দ্রাভিযানের কয়েক মাস আগে থেকেই অ্যাপোলো ১১ এর যাত্রীরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমের এক মরুভূমিতে। সেখানে তখন কিছু আদিবাসীর বসবাস ছিল। ওখানকার এক বাসিন্দার সাথে নভোচারীদের কিছু কথাবার্তা হয়েছিল বলে শোনা যায়।

একদিন প্রশিক্ষণের সময় নভোচারীদের সাথে এক আদিবাসী বৃদ্ধের দেখা হয়। বৃদ্ধ নভোচারীদের কাছে জানতে চাইলেন তাঁরা ওখানে কী করছেন। উত্তরে তাঁরা বললেন কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা চাঁদে যাবেন। বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাঁদেরকে একটা কাজ করে দিতে অনুরোধ করলেন।

“কী কাজ?”, জানতে চাইলেন নভোচারীরা।

“আমাদের গোত্রের লোকেরা বিশ্বাস করে দেবতারা চাঁদে থাকেন। তাই ভাবছি আপনাদের দিয়ে তাঁদের কাছে একটা বার্তা পাঠানো যায় কি না।”

“বলুন, কী আপনার বার্তা?”

বৃদ্ধ তাঁর নিজের ভাষায় কিছু একটা বলে সেটা নভোচারীদের দিয়ে কয়েকবার বলিয়ে নিশ্চিত করলেন যে তাঁদের সেটা মুখস্থ হয়েছে।

“এর অর্থ কী?”, জানতে চাইলেন একজন।

“সেটা তো বলা যাবে না। এটা আমাদের গোপন ভাষা, শুধু আমরা জানি আর দেবতারা জানেন।”

নভোচারীরা ক্যাম্পে ফিরে ওই অনেক খুঁজে ওই ভাষা বুঝতে পারে এমন একজনকে খুঁজে বের করলেন। তাকে বৃদ্ধের শিখিয়ে দেওয়া কথাটা অনুবাদ করে দিতে বললে লোকটা হাসতে শুরু করে। হাসি থামলে লোকটা তাঁদের কথাটা বুঝিয়ে দেয়। এত কষ্ট করে তাঁরা যে কথাটা মুখস্থ করে এসেছেন, তার অর্থ হল, “এরা যা বলছে তার একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না, এরা আসলে তোমাদের দেশ দখল করতে এসেছে।”

ফাঁকা মানচিত্র

পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ে আঁকা মানচিত্র দেখলে এই ‘আবিষ্কার এবং জয়’ করার ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝা যায়। এই আধুনিক যুগ আসার অনেক আগে থেকেই পৃথিবীর নানা জায়গার মানুষ মানচিত্র এঁকেছে। তবে তাদের কেউই পুরো পৃথিবীর কোথায় কী আছে জানত না। আফ্রো-এশিয়া এলাকার মানুষ আমেরিকার কথা জানত না, আমেরিকার মানুষ আফ্রো-এশিয়া অঞ্চলের কথা জানত না। তাই তাদের মানচিত্রের অজানা অংশটুকু হয় থাকতই না, নয়তো সেখানে কাল্পনিক কোনো কিছুর ছবি আঁকা থাকত। মানচিত্রে কোনো জায়গা ফাঁকা থাকত না। তাই সেটা দেখে মনে হতো পৃথিবীর কোথায় কী আছে সবটাই তাদের জানা।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় মানুষেরা যেসব মানচিত্র এঁকেছিল সেগুলোতে অনেক ফাঁকা জায়গা দেখা যেত। এর মধ্যে একদিকে যেমন তাদের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারাও ফুটে ওঠে। এসব মানচিত্রের ফাঁকা জায়গাগুলো প্রমাণ করে, ইউরোপীয়রা পৃথিবীর সবটুকু তখনও দেখেনি।

১৮৯২ সালে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ক্রিস্টোফার কলম্বাস তখন স্পেন থেকে পূর্ব এশিয়ায় যাওয়ার জন্য পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। তিনি তখনও পুরনো অসম্পূর্ণ মানচিত্রকেই ঠিক জানতেন। সেই মানচিত্র অনুযায়ী তিনি হিসাব করে বের করলেন, জাপান স্পেন থেকে প্রায় ৭ হাজার কিলোমিটার পশ্চিমে। কিন্তু আসলে দূরত্বটা ২০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি, আর মাঝখানে রয়েছে একটা বিরাট ভূখণ্ড যেটার কথা তখনও কেউ জানত না। ১৪৯২ এর ১২ অক্টোবর দুপুর দুটোর দিকে কলম্বাসের নৌবহর সেই ভূখণ্ডে পৌঁছায়। বহরের ‘পিন্টা’ নামের জাহাজের মাস্তুল থেকে নাবিক হুয়ান রদ্রিগেজ বার্মেজো একটা দ্বীপ দেখে “ডাঙা! ডাঙা!” বলে চেঁচিয়ে ওঠে। সেই দ্বীপটাকে আজ আমরা বাহামা নামে জানি।

কলম্বাসের ধারণা ছিল ওটা পূর্ব এশিয়ার কোনো দ্বীপ। তিনি ঐ দ্বীপের মানুষদের বললেন ‘ইন্ডিয়ান’, কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল জায়গাটা হচ্ছে ‘ইন্ডিজ’- যাকে আমরা এখন ইস্ট ইন্ডিজ বা ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ বলি। কলম্বাস তাঁর বাকি জীবন এই ভুলের মধ্যেই কাটিয়েছেন। তিনি যে একেবারে নতুন একটা মহাদেশ খুঁজে পেয়েছেন সেটা তাঁর বা তাঁর সময়ের লোকেদের মাথাতেই আসেনি। হাজার হাজার বছর ধরে চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, এমনকি ধর্মগ্রন্থগুলোও শুধু ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকার কথাই বলে এসেছে। বাইবেল কি আর অর্ধেকটা পৃথিবীর কথা বেমালুম বাদ দিয়ে দিতে পারে? ধরুন ১৯৬৯ সালে চাঁদের দিকে পাঠানো অ্যাপোলো ১১ গিয়ে নামল পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরে চলা অন্য একটা উপগ্রহে যেটা কেউ এতদিন দেখেইনি। তারা কি বুঝতে পারত যে ওটা চাঁদ নয়? মধ্যযুগের মানুষ কলম্বাসের ধারণা ছিল পৃথিবীর সবটাই তাঁর চেনা, যদিও তিনি নিজেই একটা আস্ত অজানা মহাদেশ আবিষ্কার করে বসে আছেন!

ইতালির নাবিক আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespucci) ১৪৯৯ থেকে ১৫০৪ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার আমেরিকা অভিযানে যান। ১৫০২ আর ১৫০৪ সালে এসব অভিযান নিয়ে ইউরোপে প্রকাশিত দুটি লেখায় ভেসপুচির কথা বলা হয়। সেখানে বলা হয়, কলম্বাস যে নতুন দেশটা আবিষ্কার করেছেন সেটা পূর্ব এশিয়া তো নয়ই, বরং সেটা নতুন একটা মহাদেশ যার কথা তখনকার কোনো ভূগোলবিদ জানতেন না, কোনো ধর্মগ্রন্থেও নেই। এই লেখায় প্রভাবিত হয়ে ১৫০৭ সালে প্রসিদ্ধ মানচিত্র-আঁকিয়ে মার্টিন ওয়াল্ডসিমুলার (Martin Waldseemüller) পৃথিবীর একটা নতুন মানচিত্র আঁকেন। ইউরোপ থেকে পশ্চিমে গেলে মানুষ যেখানে পৌঁছায়, ওয়াল্ডসিমুলারের মানচিত্রে প্রথমবারের মতো সেটাকে একটা আলাদা মহাদেশ হিসেবে দেখানো হয়। এখন মানচিত্রে যেহেতু জায়গাটা দেখানো হয়েছে, তখন তার একটা নাম তো দেওয়া লাগে। ওয়াল্ডসিমুলার জানতেন যে জায়গাটা আমেরিগো ভেসপুচির আবিষ্কার, তাই তিনি জায়গাটার নাম দিয়ে দিলেন ‘আমেরিকা’। তাঁর সেই মানচিত্র সারা পৃথিবীতে অনেক জনপ্রিয়তা পায়, অন্যান্য মানচিত্র-আঁকিয়েরা সেটা থেকেই আরও মানচিত্র আঁকে। তাই নতুন মহাদেশের আমেরিকা নামটাই টিকে গেল। পৃথিবীর ভূখণ্ডের প্রায় চারভাগের একভাগ, সাত মহাদেশের মধ্যে দুটোর নামকরণ হল এমন একজন স্বল্প-পরিচিত ইতালীয় নাবিকের নামে, যার মধ্যে ‘জানি না’ বলার মতো সাহসটুকু ছিল।

আমেরিকা আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এর মাধ্যমে একদিকে ইউরোপীয়রা বুঝতে পারল পুরনো জ্ঞানের চেয়ে নতুন পর্যবেক্ষণ বেশি জরুরি, অন্যদিকে এই নতুন দেশটাকে ভালো করে জানার প্রবল ইচ্ছা জাগল তাদের মধ্যে। নতুন পাওয়া এই জায়গাটাকে যদি দখলে রাখতে হয়, তাহলে সেই জায়গাটার সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব তথ্য জোগাড় করা দরকার। সেখানকার ভূতত্ত্ব, জলবায়ু, গাছপালা, জীবজন্তু, সেখানকার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস- সব। খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ, ভূগোলের পুরনো বই আর মানুষের মুখে মুখে শোনা গল্প- সব সেখানে অচল।

এরপর থেকে ইউরোপে শুধু ভূগোলবিদ নয়, বিজ্ঞানের সকল শাখার মানুষই তাদের আঁকা মানচিত্রের অজানা অংশটা ফাঁকা রাখতে শুরু করে। তাদের জ্ঞান যে সম্পূর্ণ নয়, তাদের জানার বাইরেও যে আরও কিছু থাকতে পারে- সেটা তারা স্বীকার করে নিতে শুরু করল।

সেই সময় থেকেই মানচিত্রের ফাঁকা জায়গাগুলো ইউরোপের মানুষকে চুম্বকের মতো টানতে থাকে। এই ফাঁকা মানচিত্র পূরণ করার জন্য ইউরোপ থেকে নৌবহর গেল আফ্রিকায়, প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে ভারত মহাসাগরে, আর সারা পৃথিবীতে নিজেদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করল। তারাই প্রথম সারা বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্য তৈরি করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে শুরু করে। ইউরোপীয় মানুষের এইসব সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের ফলেই সারা পৃথিবীর নানা জায়গার বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীগুলো মিলে একটা মানবজাতিতে পরিণত হলো, আর সেখান থেকেই বদলে গেল পৃথিবীর ইতিহাস।

ইউরোপীয়দের এই নতুন জায়গা আবিষ্কার করতে গিয়ে সেটা দখল করে আসার পদ্ধতিটা আমাদের এত পরিচিত যে সেটাকে আমাদের অস্বাভাবিক বলে মনেই হয় না। কিন্তু এরকম ঘটনা এর আগে কখনোই ঘটেনি। এত দূরে দূরে গিয়ে দেশ দখল করাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। আসলে ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ নিজের এলাকার যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে দূরের দেশ জয় করার কথা তাদের মাথায়ই আসেনি। বেশিরভাগ বড় সাম্রাজ্যই কেবল তাদের আশপাশের এলাকাগুলো দখল করে করে বড় হয়েছে। এইজন্য রোমানরা রোমকে রক্ষা করার জন্য ইত্রুরিয়া (Etruria) দখল করে (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-৩০০), তারপর ইত্রুরিয়াকে বাঁচাতে দখল করে পো উপত্যকা (খ্রিস্টপূর্ব ২০০), তারপর সেটাকে বাঁচানোর জন্য প্রোভেন্স (খ্রিস্টপূর্ব ১২০), প্রোভেন্সকে বাঁচাতে গল (খ্রিস্টপূর্ব ৫০) আর গলকে রক্ষা করতে তারা ব্রিটেন দখল করে (৫০ খ্রিস্টাব্দ)। এভাবে রোম থেকে লন্ডন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবিস্তার করতে তাদের সময় লাগে চারশ বছর। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ সালে কোনো রোমান ভাবেনি যে জাহাজে করে সোজা ব্রিটেন গিয়ে জায়গাটা দখল করে ফেলা যায়।

অনেক সময় অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সম্রাট দূরের দেশ জয় করতে যেতেন, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হতো পুরোপুরি বাণিজ্যিক কিংবা শুধুই জায়গা দখল করা। সম্রাট মহান আলেকজান্ডার কিন্তু নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি, জোরপূর্বক পারস্যের শাসনক্ষমতা দখল করেছেন কেবল। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের পূর্বসূরী প্রাচীন অ্যাথেন্স ও কার্থেজ (Athens and Carthage), কিংবা মধ্যযুগের ইন্দোনেশিয়া এলাকার মাজাপাহিতের (Majapahit) ইতিহাসে দেখা যায়, এই তিনটা সমুদ্রভিত্তিক সাম্রাজ্যের মানুষেরা কখনও অচেনা সমুদ্রের দিকে যেত না। তারা আশেপাশের এলাকায় যেটুকু অভিযান চালিয়েছে সেটা পরবর্তী সময়ে ইউরোপ যা করেছে তার তুলনায় কিছুই না।

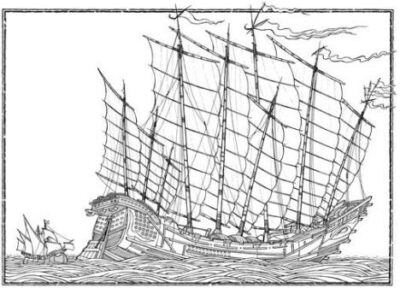

অনেক ইতিহাসবিদ বলেন, চীনের মিং সাম্রাজ্য থেকে অ্যাডমিরাল ঝেং হে (Zheng He) যেসব অভিযান চালিয়েছিলেন সেগুলো ইউরোপীয়দের অভিযানগুলোকেও ম্লান করে দিতে পারে। ১৪০৫ থেকে ১৪৩৩ সালের মধ্যে ঝেং সাতটা বিশাল নৌবহর নিয়ে ভারত মহাসাগরের অনেক দূর পর্যন্ত যান। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বহরে প্রায় তিনশ জাহাজ ছিল, আর তাতে মানুষ ছিল ৩০ হাজারের মতো।৭ অনেক জায়গা ঘুরেছিল সেসব জাহাজ- ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর আর পূর্ব আফ্রিকা। সেসব জাহাজ নোঙর ফেলেছিল হেজাজ (Hejaz) বন্দরের প্রধান প্রবেশপথ জেদ্দায় (Jedda) আর কেনিয়ার উপকূলের মালিন্দিতে (Malindi)। এদিকে কলম্বাসের ১৪৯২ সালের অভিযানে ছিল তিনটা ছোট জাহাজ আর তাতে ১২০ জন মানুষ। ঝেং এর বহরের তুলনায় সেটা অনেকটা একদল ড্রাগনের সামনে তিনটা মশার মতো।৮

কিন্তু এর চেয়েও বড় একটা পার্থক্য ছিল। ঝেং কেবল সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরেছেন, দেশ দখল করার কোনও চেষ্টাই করেননি। তাছাড়া তাঁর অভিযানের পিছনে কোনও রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কারণও ছিল না। অভিযান চলাকালে ১৪৩০ এ যখন চীনের শাসক বদলায়, তখন নতুন রাজা এসেই ঝেং এর অভিযান বাতিল করে দেন। অভিযান ভেস্তে গেলে মানুষেরা নানা দিকে চলে যায়, আর তাদের জোগাড় করা বিপুল পরিমাণ তথ্যও হারিয়ে যায়। অত বড় নৌবহর চীনের কোনো বন্দর থেকে আর কখনও বের হয়নি। এর পরে যত রাজা বসেছেন চীনের সিংহাসনে, তাঁদের কেউই আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি।

ঝেং হের অভিযান দেখে বোঝা যায়, তাক লাগানোর মতো প্রযুক্তি কেবল ইউরোপীয়দের একারই ছিল না। কিন্তু তাদের নতুন জায়গা আবিষ্কার আর জয় করার যে অদম্য স্পৃহা ছিল সেটাই তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। রোমানদের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তারা কখনও ভারত কিংবা স্ক্যান্ডিনেভিয়া দখল করতে যায়নি। পারস্যের মানুষও যায়নি স্পেন বা মাদাগাস্কার দখল করতে। চীনের শাসকেরা সবচেয়ে কাছের দেশ জাপানের দিকেও হাত বাড়ায়নি। কিন্তু সেটা তো অস্বাভাবিক কিছু না। অস্বাভাবিক এটাই যে ইউরোপের মানুষকে দূরের অজানা সব দেশে যাওয়ার নেশায় পেয়ে বসেছিল। তাই তারা সম্পূর্ণ অজানা কোনো দেশে, অচেনা মানুষ আর রীতিনীতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় বলত, “আজ থেকে এটা আমার রাজার দেশ!”

বাইরের আক্রমণ

১৫১৭ সালের দিকে ক্যারিবিয়ান সাগরে একটা কানাঘুষা শুরু হল- মেক্সিকোর মাঝামাঝি জায়গায় নাকি একটা শক্তিশালী রাজ্য আছে। ক্যারিবিয়ান সাগরে বিচরণরত স্প্যানিশ দখলদারদের কানেও গেল কথাটা। এর বছর চারেকের মধ্যেই দেখা গেল, অ্যাজটেকদের (Aztec) রাজধানীটা একটা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। অ্যাজটেক সাম্রাজ্য হয়ে গেল অতীতের কথা, সেই জায়গায় হার্নান কর্টেজের (Hernán Cortés) প্রতিষ্ঠিত স্প্যানিশ রাজ্যটাই হয়ে গেল বর্তমান।

রাজ্যটা জয় করে স্প্যানিশরা নিজেরদের পিঠটা একটু চাপড়ে দিতেও সময় নষ্ট করেনি। এখান থেকেই তারা সব দিকে ‘আবিষ্কার ও জয়ের’ অভিযান শুরু করে। মধ্য আমেরিকায় এতদিন যারা ছিল, অর্থাৎ অ্যাজটেক, টোলটেক (Toltecs) বা মায়ারা (Maya) – তারা কেউ জানতোই না যে তাদের দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ আমেরিকা বলে কিছু একটা আছে, সেদিকে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। দুই হাজার বছর ধরে ওই জায়গাতে তাদের বাস, অথচ তাদের কেউ দক্ষিণ দিকে পা বাড়ায়নি। এদিকে স্প্যানিশদের মেক্সিকো জয়ের মাত্র দশ বছরের মধ্যেই ফ্রান্সিসকো পিজারো (Francisco Pizarro) ইনকা সভ্যতা (Inca Empire) আবিষ্কার করে ফেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইনকা সভ্যতা ১৫৩২ সালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়।

এই অ্যাজটেক আর ইনকারা যদি নিজেদের দেশ ছেড়ে একটু বাইরে বের হতো, যদি জানতে পারত স্প্যানিশরা তাদের উত্তরের এলাকাটা কীভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে, তাহলে হয়ত আজ ইতিহাস অন্যরকম হতো। হয়ত তারা স্প্যানিশদের আক্রমণটা ঠেকিয়েও দিতে পারত। কলম্বাস প্রথম আমেরিকা যান ১৪৯২ সালে। আর হার্নান কর্টেজ মেক্সিকো যান ১৫১৯ এ। এই সময়ের মধ্যে স্প্যানিশরা ক্যারিবীয় সাগরের অধিকাংশ দ্বীপ দখল করে নেয়। ওইসব দ্বীপে থাকা আদিবাসীদের জন্য জীবনটা নরক হয়ে উঠেছিল। দখলদার লোভী মানুষেরা তাদের জোর করে খনি আর ক্ষেতখামারে কাজ করতে বাধ্য করে। কেউ সামান্যতম প্রতিবাদ করলেই তাকে খুন করে ফেলা হতো। এই প্রচণ্ড পরিশ্রম, অত্যাচার আর বাইরের নাবিকদের সাথে আসা নানা রকম রোগের কারণে সেসব জায়গার অধিকাংশ আদিবাসী মানুষই মারা যায়। বিশ বছরের মধ্যে ওখানকার আদিবাসী মানুষেরা একেবারে শেষ হয়ে যায়। তাদের শুন্যস্থান পূরণ করতে স্প্যানিশরা আফ্রিকা থেকে দাস আনতে শুরু করে।

এই গণহত্যা কিন্তু চলছিল অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের একেবারে দোরগোড়ায়। অথচ কর্টেজ অ্যাজটেক রাজ্যের পূর্ব উপকূলে হাজির হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা সেটা টেরই পায়নি। আজকাল মাঝেমধ্যে যেসব ভিনগ্রহের প্রাণীর আগমনের গল্প শোনা যায়, অ্যাজটেকদের কাছে স্প্যানিশদের আগমনটা ছিল অনেকটা সেরকম। অ্যাজটেকরা বিশ্বাস করত তারা পুরো পৃথিবীটা দেখে ফেলেছে, আর তাদের রাজ্যটাই হল সম্পূর্ণ পৃথিবী, এর বাইরে আর কিছু নেই। আজ আমরা যে জায়গাটাকে ভেরা ক্রুজ (Vera Cruz) বলি, কর্টেজ সেইখানে এসে হাজির হলে অ্যাজটেকরা প্রথম বাইরের মানুষ দেখে।

কী করতে হবে এটাই অ্যাজটেকরা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি। এই নতুন আসা মানুষগুলো তাদের ভীষণ বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। এরা সবাই মানুষের মতোই দেখতে, অথচ এদের গায়ের রঙ সাদা। সবার মুখে প্রচুর গোঁফদাড়ি। কারো কারো চুলের রঙ আবার সোনালি। আর প্রত্যেকের গায়ে ভয়াবহ দুর্গন্ধ। তখন স্প্যানিশদের চেয়ে অ্যাজটেকদের অবস্থা অনেক স্বাস্থ্যকর ছিল। প্রথম প্রথম স্প্যানিশরা যেখানেই যেত, আদিবাসীরা তাদের সাথে ধূপ জ্বালিয়ে নিয়ে যেত। সেটা দেখে স্প্যানিশরা ভাবত তাদের দেবতা ভেবে সম্মান দেখানো হচ্ছে। কিন্তু পরে অ্যাজটেকদের কিছু লেখা থেকে জানা যায়, তারা আসলে এটা করত দুর্গন্ধের হাত থেকে বাঁচার জন্য।

এই বহিরাগতদের ব্যবহার্য সামগ্রী ছিল আরও বিচিত্র। তারা যেসব জাহাজে চড়ে এসেছিল, অ্যাজটেকরা অত বড় জাহাজ দেখেইনি কোনোদিন। তারা বড় বড় দ্রুতগামী জন্তুর পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াত। তাদের হাতের ধাতব লাঠিগুলো থেকে বজ্র বের হত। তাদের হাতে ছিল লম্বা লম্বা তরবারি আর গায়ে ছিল কঠিন সব বর্ম। আজটেকদের কাঠের তলোয়ার আর পাথরের বর্শা তাতে আঁচড়ও কাটতে পারত না।

অ্যাজটেকদের কেউ কেউ ভাবত এরা বোধহয় দেবতা। আবার কেউ বলত দেবতা নয়, এরা শয়তান, ভূত কিংবা জাদুকর। স্প্যানিশদের নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ না করে তারা বরং আপোষে যাওয়ার চেষ্টা করল। তারা ভেবেছিল, কর্টেজের দলে আছে বড়জোর সাড়ে পাঁচশ লোক। এই লাখ লাখ মানুষের দেশে এরা আর কীই বা এমন করবে?

কর্টেজও অ্যাজটেকদের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না, কিন্তু তাঁর দল অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। অ্যাজটেকরা এইসব বাইরে থেকে আসা অদ্ভুতদর্শন দুর্গন্ধময় মানুষদের দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু স্প্যানিশরা ঠিকই জানত যে সারা পৃথিবীতে আরও নানা জাতের মানুষ আছে। আর নতুন জায়গায় গিয়ে সেখানকার মানুষকে মেরেকেটে জায়গাটা দখল করে নেওয়ার অভিজ্ঞতায় তো তাদের ধারেকাছেও কেউ ছিল না। বিজ্ঞানীদের মতো এইসব হানাদার বাহিনীও নতুন কোনো জায়গায় যেতে একটুও ভয় পেত না।

কর্টেজ যখন ১৫১৯ সালের জুলাইয়ে মেক্সিকো যান, কর্তব্যস্থির করতে তাঁর সময় লাগেনি একটুও। আজকালকার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে যেমন দেখা যায়, বিচিত্র কোনো নভোযান থেকে ভিনগ্রহবাসীরা নেমে এসে বলে, “আমরা কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। আমাদেরকে তোমাদের নেতার কাছে নিয়ে চল।”, কর্টেজের আগমনও ছিল ঠিক তেমন। তিনি ওখানকার লোকদের বললেন, তিনি স্পেনের রাজার দূত, সম্রাট দ্বিতীয় মন্টেজুমার (Montezuma II) সাথে দেখা করতে চান। (একেবারে নির্লজ্জ মিথ্যে কথা। কর্টেজের অভিযান কোনো রাজার নির্দেশে ছিল না। স্পেনের তখনকার রাজা অ্যাজটেকদের তো দূরের কথা, কর্টেজকেও চিনতেন না।) এরপর কর্টেজকে পথপ্রদর্শক, খাবার আর সৈন্যপ্রহরা- সবই দেওয়া হল। তিনি নিশ্চিন্তে চলে গেলেন অ্যাজটেকদের রাজধানী টেনোকটিটলানে (Tenochtitlan)।

অ্যাজটেকরা এই নবাগতদের যথাযোগ্য মর্যাদাসহকারে রাজধানী পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে সম্রাট মন্টেজুমার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিল। সেই সাক্ষাতের এক পর্যায়ে কর্টেজের ইশারায় তার সহযোগীরা সম্রাটের দেহরক্ষীদের হত্যা করে। তাদের ইস্পাতের অস্ত্রের সামনে কাঠ আর পাথরের অস্ত্রধারী সৈনিকেরা কিছুই করতে পারেনি। ফলে খুব সহজেই অতিথি জিম্মি করে ফেলল গৃহকর্তাকে।

অবশ্য কর্টেজের অবস্থাও তখন বেশ নাজুক। সম্রাটকে তিনি জিম্মি করেছেন বটে, কিন্তু চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে আছে হাজার হাজার শত্রুসৈন্য আর লাখ লাখ বিক্ষুব্ধ জনতা। আর এই অজানা অচেনা দেশে তাঁর সম্বল মাত্র কয়েকশ মানুষ। সবচেয়ে কাছের স্প্যানিশ উপনিবেশও কিউবাতে, দেড় হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরে।

কর্টেজ মন্টেজুমাকে তাঁর প্রাসাদেই বন্দী করে রাখেন, দেখে মনে হয় সম্রাট সম্রাটের মতোই আছেন, আর এই ‘স্প্যানিশ দূত’ আছেন তাঁর অতিথি হয়ে। অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের সব ক্ষমতার মূলে ছিলেন সম্রাট, এই পরিস্থিতিতে সেটা বেশ নড়বড়ে হয়ে গেল। মন্টেজুমা সম্রাটের মতোই কাজ করতে লাগলেন, আর সমাজের অভিজাত লোকেরাও তাঁর অনুগত হয়েই রইল। এর অর্থ হল, তাদের আনুগত্যটা আসলে কর্টেজের প্রতিও ছিল। এই অবস্থা চলল কয়েক মাস। এই সময়ে কর্টেজ মন্টেজুমা আর তাঁর কর্মচারীদের জেরা করে অনেক কিছু জানলেন, কয়েকজনকে অ্যাজটেকদের ভাষা শিখিয়ে দোভাষী বানিয়ে ফেললেন আর অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের কোথায় কী আছে সেটা আরও ভালো করে জানতে চারদিকে লোক পাঠালেন।

একসময় অ্যাজটেকদের অভিজাত সমাজ বিদ্রোহ করে, মন্টেজুমা আর কর্টেজ দুজনের বিরুদ্ধেই। তারা একজন নতুন সম্রাট নির্বাচন করে, আর স্প্যানিশদের টেনোকটিটলান থেকে হটিয়ে দেয়। কিন্তু ততদিনে শাসনব্যবস্থায় ফাটল ধরে গেছে। কর্টেজ সেটারই সুযোগ নিলেন। তিনি অ্যাজটেকদের ভিতরে বিভেদ তৈরি করতে থাকেন। তিনি রাজ্যের অনেক প্রজাকেই দলে ভিড়িয়ে ফেলেন। এখানেই তারা একটা বড় ভুল করে বসে। প্রজাদের অনেকেই শাসকদের অপছন্দ করত, কিন্তু ক্যারিবীয় দ্বীপগুলোতে স্প্যানিশরা এর আগে কী করে এসেছে সেই খবর তো তারা রাখত না। তাই তাদের অনেকেই ভাবল, স্প্যানিশদের সাহায্য নিয়ে এবার তারা অ্যাজটেক শাসন থেকে মুক্তি পাবে। ফাঁকতালে স্প্যানিশরাও যে দেশটা দখল করে ফেলতে পারে- এটা তাদের মাথায়ই আসেনি। তারা ভেবেছিল কর্টেজের তো লোকজন বেশি নেই, তারা যদি পরে উল্টোপাল্টা কিছু করেও বসে, তাহলেও তাদের সহজেই শায়েস্তা করে ফেলা যাবে। এই বিদ্রোহী জনতাকে সাথে নিয়ে কর্টেজ পেয়ে গেলেন একটা বিরাট সেনাবাহিনী। সেই বাহিনীকে সাথে নিয়ে কর্টেজ টেনোকটিটলান শহরটা দখল করে নিলেন।

এর মধ্যে প্রচুর স্প্যানিশ সৈন্য আর দখলদার মানুষ মেক্সিকোতে এসে পড়ে- কেউ কিউবা থেকে, আবার কেউ সেই স্পেন থেকেই। লোকজন যখন ব্যাপারটা ধরতে পারল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সেই কর্টেজের ভেরা ক্রুজে আগমনের দিন থেকে একশ বছরের মধ্যেই সেখানকার আদি জনগোষ্ঠীর প্রায় ৯০ শতাংশই শেষ হয়ে গেল। এর প্রধান কারণ ছিল স্প্যানিশদের সাথে আসা নতুন কিছু রোগব্যাধি। আর যারা টিকে ছিল, তাদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। এর চেয়ে অ্যাজটেক শাসনের সময়েই তারা আরও ভালোভাবে বেঁচে ছিল।

কর্টেজের মেক্সিকো যাওয়ার দশ বছর পর পিজারো ইনকা সাম্রাজ্যে পৌঁছান। তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল কর্টেজের চেয়েও কম- মাত্র ১৬৮ জন। কিন্তু তাতে কী, পিজারোর সাথে ছিল আগের সব অভিযানের অর্জিত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা। ওদিকে ইনকারা অ্যাজটেকদের পরিণতির কথা কিছুই জানত না। পিজারো পুরোপুরি কর্টেজের দেখানো পথেই চললেন। প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন স্পেনের দূত হিসেবে, সম্রাট আটাহুয়ালপাকে (Atahualpa) আমন্ত্রণ জানালেন, তারপর তাঁকে আটকে রাখলেন। তারপর পিজারো সেই ভঙ্গুর সাম্রাজ্যের কিছু মানুষকে দলে ভেড়ালেন, তারপর পুরো দেশটাই দখল করে নিলেন। অথচ ইনকারা যদি একটুও অ্যাজটেকদের খবর রাখত, তাহলে কিছুতেই তারা নিজেদের ভাগ্য পিজারোর হাতে সঁপে দিত না।

শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার মনোভাবের জন্যই আমেরিকার আদি বাসিন্দাদের এই চড়া মূল্য দিতে হল। এশিয়ার যত বড় বড় সাম্রাজ্য ছিল- অটোমান, সাফাভিদ, মুঘল আর চীন- সবাই দ্রুতই জানতে পারে যে ইউরোপের মানুষ অনেক বড় বড় আবিষ্কার করে ফেলছে। তারপরেও তারা সেসবে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। তখনও তারা ভাবত এশিয়াই পৃথিবীর সবকিছু। আমেরিকা মহাদেশ বা প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের দখল নিতে তারা ইউরোপের সাথে পাল্লা দিতে যায়নি। ইউরোপের পুঁচকে দেশ স্কটল্যান্ড আর ডেনমার্কের মানুষও আমেরিকায় দুয়েকটা অভিযান চালিয়েছে, কিন্তু এশিয়ার বড় বড় তিনটা সাম্রাজ্যের একটাও ওদিকে যায়নি- আবিষ্কার করতেও না, দখল করতেও না। ইউরোপের বাইরে আমেরিকায় প্রথম সামরিক অভিযানটা শুরু করে জাপান। ১৯৪২ সালের জুনে জাপানের একটা নৌবহর আলাস্কার উপকূলের দুটো ছোট ছোট দ্বীপ কিস্কা আর আতু (Kiska and Attu) দখল করে। সে অভিযানে তারা বন্দী করে দশজন আমেরিকান সেনা আর একটা কুকুরকে। ওখানেই শেষ- আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের দিকে জাপান আর এগোয়নি।

অটোমান আর চীন যে অনেক দূরবর্তী রাজ্য ছিল, কিংবা প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক আর সামরিক দিকে থেকে তারা পিছিয়ে ছিল- এমন কিন্তু নয়। ১৪২০ এর দিকে ঝেং হে যে পরিমাণ সম্পদ নিয়ে চীন থেকে আফ্রিকায় গেছিলেন সেটা দিয়ে আমেরিকায়ও পৌঁছানো যেত। কিন্তু সেই ইচ্ছাটুকুই তাদের ছিল না। ১৬০২ সালের আগে চীনের মানচিত্রগুলোতে আমেরিকার নামগন্ধও ছিল না। আর প্রথম যে চীনা মানচিত্রে আমেরিকা দেখা যায়, সেটাও এঁকেছিল ওখানকার ইউরোপীয় মিশনারিরা।

তিনশ বছর ধরে ইউরোপের মানুষ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে আর প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরে নির্বিঘ্নে রাজত্ব করে গেছে। সেখানে বলার মতো যেসব রেষারেষি হতো, সেগুলো হতো ইউরোপের দুটো দেশের মধ্যেই। এতদিন ধরে ইউরোপ যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তার ভরসাতেই তারা এরপর এশিয়ার সাম্রাজ্যগুলোকে একে একে জয় করে নিজেরা ভাগাভাগি করে নেয়। অটোমান, পারস্য, ভারত আর চীন সাম্রাজ্যের মানুষ সেদিকে ভালোভাবে মনোযোগ দিতে গিয়ে বুঝতে পারে, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর দিকে এসে ইউরোপের বাইরের মানুষ পুরো পৃথিবী সম্পর্কে জানতে শুরু করে। পৃথিবীব্যাপী ইউরোপের আধিপত্য খর্ব হওয়ার এটা অন্যতম প্রধান কারণ। এর ফলেই আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে (১৯৫৪-১৯৬২) আলজেরিয়ার গেরিলারা সংখ্যায়, প্রযুক্তিতে আর অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে থাকার কারণে ফরাসী সৈন্যদের হারিয়ে দেয়। তাদের জয়ের কারণ ছিল অন্যান্য উপনিবেশবিরোধীদের সমর্থন আর গণমাধ্যমে নিজেদেরকে তুলে ধরা। এমনকি ফ্রান্সের মানুষও তাদের সমর্থন দেয়। উত্তর ভিয়েতনামের মতো ছোট একটা দেশেও বিরাট দেশ আমেরিকার পরাজয়ের কারণও ছিল এটাই- নিজেদের দেশের সংগ্রামটাকে পুরো পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা। সম্রাট মন্টেজুমাও যদি স্পেনের মানুষকে তাঁদের কথা জানাতে পারতেন আর ফ্রান্স, পর্তুগাল কিংবা অটোমান সাম্রাজ্যের সমর্থন আদায় করতে পারতেন, ইতিহাস হয়তো আজ অন্যভাবে লেখা হতো।

বিরল মাকড়সা, হারানো লিপি

আধুনিক বিজ্ঞান আর আধুনিক সাম্রাজ্য- দুটোর পেছনেই আছে একই রকম চিন্তাধারা, জানার সীমানার বাইরে কোথায় কী আছে সেটা জানার অদম্য তাড়না। তাই এ দুটোর সম্পর্ক এত গভীর। শুধু তাড়নাটুকুই নয়, দুটোর কাজের পদ্ধতিও একই রকম। আধুনিক ইউরোপীয়দের জন্য সাম্রাজ্য তৈরি করাটা অনেকটা বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মতো, আবার বৈজ্ঞানিক গবেষণাও এক একটা রাষ্ট্রীয় প্রকল্প।

মুসলিমরা যখন ভারত দখল করে, তাদের সাথে কোনো পুরাতত্ত্ববিদ এসে ভারতের ইতিহাস জানতে চায়নি, কোনো নৃতত্ত্ববিদ এসে সেখানকার সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশোনা করেনি, নতুন জায়গার মাটির গুণাগুণ দেখতে আসেনি কোনো ভূতত্ত্ববিদ, কিংবা ভারতের জীবজন্তুগুলো কাছে থেকে দেখার জন্য কোনো প্রাণিবিজ্ঞানীও আসেনি। অথচ ব্রিটিশরা যখন ভারত দখল করে, তখন তাদের সাথে এদের প্রত্যেকেই এসেছিল। ১৮০২ সালের ২ এপ্রিলে সারা ভারতব্যাপী জরিপ শুরু হয়। এই জরিপ চলেছিল ৬০ বছর ধরে। হাজার হাজার দেশী শ্রমিক আর বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে তারা সমগ্র ভারতের নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করে। এমনকি এভারেস্টসহ হিমালয়ের প্রত্যেকটা পর্বতের উচ্চতাও তারা নির্ণয় করে ফেলে। ব্রিটিশরা ভারতের সামরিক শক্তি আর সোনার খনির খোঁজে যে আগ্রহ নিয়ে সারা ভারত চষে বেড়িয়েছে, ঠিক সমান আগ্রহ নিয়ে তারা খুঁজে বেড়িয়েছে বিরল প্রজাতির মাকড়সার খবর জানতে, প্রজাপতির তালিকা বানাতে, ভারতের বিলুপ্ত হওয়া ভাষাগুলোর মূল খুঁজতে আর মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার হারানো নিদর্শন বের করতে।

গাঙ্গেয় উপত্যকার মানবসভ্যতার অন্যতম প্রধান শহর ছিল মহেঞ্জোদারো (Mohenjo-daro)। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তৈরি হওয়া এই শহর ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রিটিশদের আগে যারা ভারত শাসন করেছে- মৌর্য, গুপ্ত, দিল্লীর সুলতান, এমনকি পরাক্রমশালী মুঘল- কেউই সেসব ধ্বংসস্তূপের দিকে ফিরেও তাকায়নি। ওদিকে ১৯২২ সালের এক জরিপে ব্রিটিশরা সেটা খুঁজে পায়, তারপর ব্রিটিশদেরই একটা দল মাটি খুঁড়ে বের করে আনে ভারতীয় সভ্যতার এই প্রাচীনতম নিদর্শনটি। অথচ ভারতীয়রাই এ কাজে কোনোরকম আগ্রহ দেখায়নি।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ব্রিটিশদের কৌতূহলের আরেকটা উদাহরণ হল তাদের কুনিফর্ম (Cuneiform) লিপির অর্থোদ্ধার। মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ৩ হাজার বছর ধরে এই লিখন-পদ্ধতি চলেছে, কিন্তু এই ভাষা পড়তে পারার মতো সর্বশেষ মানুষটিও মারা যায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। এরপর থেকে ওই এলাকার মানুষেরা নানান জায়গায় এই লেখা দেখেছে- বড় বড় সৌধে, প্রস্তরফলকে কিংবা ভাঙা কোনো মাটির পাত্রের গায়ে। কিন্তু এইসব বিচিত্র চিহ্নের মধ্য দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষেরা যে কী বলতে চেয়েছে, তা তাদের কেউ পড়তে পারেনি, বা বলা ভালো পড়ে দেখার চেষ্টাই করেনি। ১৬১৮ সালে এইসব লেখা ব্রিটিশদের নজরে আসে। পারস্যে থাকা স্প্যানিশ দূত যখন পার্সিপোলিসের (Persepolis) প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যান, তখন এই চিহ্নগুলো তাঁর চোখে পড়ে। এগুলোর অর্থ কী, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার মতো কাউকে পেলেন না তিনি। এই খবর ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কানে গেলে তাঁরা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাঁরা ১৬৫৭ সালে পার্সিপোলিসের কুনিফর্ম লিপির একটা লেখা প্রকাশ করেন। এরপর আরও অনেক লেখাই প্রকাশিত হয়, কিন্তু দুইশ বছর ধরে পশ্চিমা পণ্ডিতেরা অনেক চেষ্টা করেও সেগুলোর অর্থ বের করতে ব্যর্থ হন।

১৮৩০ এর দশকে পারস্যের শাহকে তাঁর সৈন্যদের ইউরোপীয় কায়দায় প্রশিক্ষণ দিতে হেনরি রলিনসন (Henry Rawlinson) নামক এক ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা আসেন। অবসর সময়ে তিনি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তিনি কয়েকজন গাইডকে সাথে নিয়ে জাগরোস (Zagros) পর্বতশ্রেণী দেখতে যান। সেখানেই তিনি দেখেন বেহিস্তুনের বিরাট শিলালিপি (Behistun Inscription)। পনের মিটার লম্বা আর পঁচিশ মিটার চওড়া এই প্রস্তরফলকটি ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে রাজা প্রথম দারিউসের (Darius I) নির্দেশে এক উঁচু পাহাড়ের একপাশে খোদাই করা হয়। ওটাতে কুনিফর্ম লিপিতে তিন ভাষার লেখা ছিল- প্রাচীন পারসিক ভাষা, এলামাইট (Elamite) আর ব্যাবিলনীয় ভাষা। ওখানকার সব মানুষই ওটার কথা জানত, কিন্তু কেউই ওটা পড়তে পারত না। রলিনসন বুঝলেন, ওই লেখাটার পাঠোদ্ধার করতে পারলে পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যত লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সবগুলোই বোঝা যাবে। একটা হারানো জগতের দরজা খুলে দিতে পারে এই লেখাটা।

কাজের প্রথম ধাপ ছিল ওই লেখাটার হুবহু অনুলিপি তৈরি করে ইউরোপে পাঠানো। রলিনসন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সেই খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে কাজটা করেন। এ কাজে স্থানীয় কয়েকজন লোকও তাঁকে সাহায্য করে। একটা কুর্দি ছেলে সবচেয়ে উপরের সবচেয়ে দুর্গম জায়গার লেখাটা লিখে নিয়ে আসে। ১৮৪৭ সালে এই কাজ শেষ হয়। পুরো লেখাটার একটা নিখুঁত অনুলিপি পাঠানো হয় ইউরোপে।

এটুকু করেই রলিনসন কিন্তু বসে থাকেননি। সেনা কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য তো ছিলই, কিন্তু তার মধ্যেও তিনি এই লেখার জন্য নিয়মিত সময় দিতেন। বিভিন্নভাবে তিনি এই লেখার অর্থ বের করার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাচীন পারসিক লিপির অর্থ বের করতে সমর্থ হন। প্রাচীন পারসিক লিপি আধুনিক লিপির খুব কাছাকাছি, রলিনসনও সেটা জানতেন, তাই এই পদ্ধতিটাই ছিল সবচেয়ে সহজ। লেখার একটা অংশের অর্থ জেনে যাওয়ার কারণে এলামাইট আর ব্যাবিলিনীয় লিপির অর্থ বের করার উপায় পেয়ে গেলেন তিনি। সেই হারানো জগতের দরজা শেষমেশ খুলল। সে দরজার ওপাশ থেকে সুমেরীয় বাজারের হাঁকডাক, রাজা-রাজড়াদের আদেশ-নির্দেশ, রাজকর্মচারীদের তর্কবিতর্ক- সব এক এক করে সামনে এসে হাজির হল। রলিনসন কিন্তু বিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন রাজকর্মচারী। অথচ তাঁরই কৌতূহল ও চেষ্টার কারণে প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের অনেক অজানা তথ্য পৃথিবীর মানুষের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল।

এরকম আরেক রাজকর্মচারী পণ্ডিত ছিলেন উইলিয়াম জোনস (William Jones)। ১৭৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতে আসার পর থেকে তিনি বাংলার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ভারত তাঁকে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে আসার ছয় মাসের মধ্যে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি (Asiatic Society) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থাটির কাজ ছিল এশিয়ার, বিশেষ করে ভারতের সংস্কৃতি, ইতিহাস আর সমাজব্যবস্থা নিয়ে পড়াশোনা করা। মাত্র দুই বছরের মধ্যে জোনস সংস্কৃত ভাষার উপর তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো প্রকাশ করেন। এটাকেই তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Comparative Linguistics) এর সূচনা বলা যায়।

জোনস তাঁর লেখায় প্রাচীন ভারতের পবিত্র ভাষা সংস্কৃতের সাথে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার কিছু বিস্ময়কর মিল তুলে ধরেন। সংস্কৃতে ‘মা’কে বলা হয় ‘মাতা’, ল্যাটিন ভাষায় সেটা ‘মাতের’ (mater) আর প্রাচীন কেল্টিক ভাষায় ‘মাথির’ (mathir)। এসব মিল খেকে জোনস ধারণা করেন যে পৃথিবীতে প্রচলিত সবগুলো ভাষারই উদ্ভব হয়েছে অধুনালুপ্ত একটা ভাষা থেকে। পরবর্তীতে এই ভাষাগুলোকে একসাথে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমষ্টি নাম দেওয়া হয়।

জোনস যে এরকম একটা বড়সড় ধারণাকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন, এটাই কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান নয়। বরং দুটো ভাষার তুলনা করতে তিনি যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতেন, সেগুলো পরবর্তীতে ভাষা গবেষণায় সারা পৃথিবীর ভাষাবিদদের অনেক সাহায্য করেছে।

সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে বিকাশ লাভ করেছে ভাষাবিজ্ঞান। ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করত যে ঠিকমতো সাম্রাজ্য চালাতে হলে প্রজাদের ভাষা ও সংস্কৃতি খুব ভালোভাবে জানতে হবে। ভারতে আসা ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের কলকাতা কলেজে তিন বছর ধরে পড়াশোনা করতে হতো। সেখানে তাঁরা ইংরেজ আইনের পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিম আইন শিখতেন, গ্রিক আর ল্যাটিন ভাষার সাথে সাথে সংস্কৃত, উর্দু আর ফারসি শিখতেন, গণিত, অর্থনীতি আর ভূগোলের সাথে শিখতেন তামিল, বাংলা আর ভারতীয় রীতিনীতি। ভারতীয় ভাষাগুলোর ব্যাকরণ শেখার জন্যও এই ভাষাশিক্ষা অনেক কাজে লাগত।

এই উইলিয়াম জোনস আর হেনরি রলিনসনের মতো মানুষদের কাজের জন্যই ইউরোপের শাসকেরা তাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যকে খুব ভালোভাবে জানতে পেরেছিল। অনেক ব্যাপারে তারা আগের শাসক, এমনকি স্থানীয় মানুষের থেকেও বেশি জানত। জ্ঞানের প্রত্যক্ষ সুফল তারা পেয়েছিল। এই জ্ঞান না থাকলে অল্প কিছু ব্রিটিশের পক্ষে কোটি কোটি মানুষের ভারতকে দুইশ বছর ধরে শাসন করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। ঊনবিংশ শতকের পুরোটা আর বিংশ শতকের শুরুর দিক জুড়ে এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ৫ হাজারেরও কম। সৈন্য ছিল ৪০ থেকে ৭০ হাজার, আর ব্যবসায়ী, পরিদর্শক আর তাদের স্ত্রী ও সন্তান মিলে ছিল এক লাখের মতো। আর এই মানুষগুলোই শাসন করেছে ভারতের প্রায় ৩০ কোটি মানুষকে।৯

ইউরোপীয় সাম্রাজ্য যে শুধু শাসনের সুবিধার জন্যই ভাষাবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূগোল আর ইতিহাস গবেষণায় টাকা ঢেলেছে- তা কিন্তু নয়। বরং এইসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাদের সাম্রাজ্যবিস্তারের পেছনে আদর্শগত সমর্থন দিত। আধুনিক ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করত, নতুন জ্ঞান অর্জন করাটা সবসময়ই ভালো কাজ। এই সাম্রাজ্য থেকে যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জ্ঞান আসছে, এটাই ছিল তাদের প্রগতিশীলতার পরিচায়ক। আজও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ইতিহাসে দেখা যায়, বিজ্ঞানের অগ্রগতির পেছনে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের পরোক্ষ হলেও অবদান আছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের করুণ পরিণতির কথা নেই, কিন্তু জেমস কুক আর জোসেফ ব্যাঙ্কসের প্রশস্তি আছে ঠিকই।

এ ছাড়াও, সবসময় বাস্তবে না হলেও অন্তত কাগজে কলমে দেখানো যায়, সাম্রাজ্যবিস্তারের সাথে আসা নতুন জ্ঞান নতুন প্রজাদের মধ্যে ‘প্রগতি’ সঞ্চার করেছিল। এই প্রজারা পেয়েছে উন্নত শিক্ষা ও চিকিৎসা, দেশে রেললাইন বসেছে, খাল খনন করা হয়েছে, সুশাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সাম্রাজ্যবাদী মানুষেরা অনেক সময় এটাও দাবি করে যে, তাদের এই সাম্রাজ্যবিস্তার শুধু দখল করা আর নিজেদের লাভের জন্য নয়, বরং ইউরোপের বাইরের মানুষকে অগ্রগতি এনে দেওয়ার এক নিঃস্বার্থ অভিযান। এ নিয়ে রাডইয়ার্ড কিপলিংএর (Rudyard Kipling) একটা কবিতা আছে ‘সাদা মানুষের বোঝা’ (The White Man’s burden) নামে-

Take up the White Man’s burden –

Send forth the best ye breed –

Go bind your sons to exile

To serve your captives’ need;

To wait in heavy harness,

On fluttered folk and wild –

Your new-caught, sullen peoples,

Half-devil and half-child.

বাস্তবতা কিন্তু অন্য কথা বলে। ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল বাংলা। ১৭৬৪ সালে ব্রিটিশরা বাংলা দখল করে। বাংলার এই নতুন শাসকেরা লুটপাট ছাড়া আর তেমন কোনো দিকেই মনোযোগ দেয়নি। তারা এমন একটা অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করে যার ফলে কয়েক বছরের মধ্যে এখানে দুর্ভিক্ষ লেগে যায় (The Great Bengal Famine)। ১৭৬৯ এ শুরু হওয়া এই দুর্ভিক্ষ ১৭৭০ এ চরমে পৌঁছায়, চলতে থাকে ১৭৭৩ পর্যন্ত। এই কয়েক বছরে বাংলার প্রায় এক কোটি মানুষ মারা যায়, যা ছিল বাংলার সম্পূর্ণ জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ।১০

এই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সাথে শোষণ ও অত্যাচার কিংবা মহিমান্বিত ‘সাদা মানুষের বোঝা’- যেটাই বলা হোক, কোনোটাই পুরোপুরি মেলে না। আসলে ইউরোপের মানুষ এত বেশি জায়গা দখল করেছে যে তাদের সম্পর্কে যে যাই বলুক তা কিছুটা হলেও খাটে। কেউ যদি বলতে চায় এই সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবীতে কেবল অত্যাচার, অবিচার আর মৃত্যুই ছড়িয়ে দিয়েছে, তাহলে তাদের সমস্ত অপরাধের বিবরণ দিয়ে মোটা মোটা বইয়ের পাতা ভরিয়ে ফেলা যাবে। আবার কেউ যদি বলে এই সাম্রাজ্যবিস্তারের কারণেই তাদের প্রজারা উন্নত চিকিৎসা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপদ জীবন পেয়েছে, তাহলে সেটা নিয়েও অনেক অনেক বই লিখে ফেলা যায়। বিজ্ঞানকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে পেরে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী হয়। এই ক্ষমতা দিয়ে তারা পৃথিবীকে এতটাই বদলে দিয়েছে যে তাদেরকে সরাসরি ভালো কিংবা খারাপ কোনোটাই বলার উপায় নেই। আজকের পৃথিবীকে আমরা যেভাবে জানি আর যেসব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার বিচার করি- তার সবকিছু এই সাম্রাজ্য অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছে।

কিন্তু বিজ্ঞানকে যে সবসময় ভালো কাজেই ব্যবহার করা হয়েছে তা কিন্তু নয়। অনেক জীববিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ, এমনকি ভাষাবিদও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ইউরোপীয়রাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জাতের মানুষ, তাই তারা যদি বাকি পৃথিবী শাসন করে তাহলে সেটা ভুল কিছু নয়। উইলিয়াম জোনস যখন বললেন সব ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারই উৎপত্তি হয়েছে কোনো একটা প্রাচীন ভাষা থেকে, তখন এ বিষয়ের অনেক বিজ্ঞানীই সেই ভাষাভাষী মানুষের ব্যাপারে উৎসাহী হন। তাঁরা দেখলেন প্রাচীন সংস্কৃতে কথা বলা মানুষেরা মধ্য এশিয়া থেকে এসে তিন হাজার বছরেরও বেশি আগে ভারত আক্রমণ করে। এই মানুষেরা নিজেদেরকে বলত ‘আর্য’ (Arya)। আবার প্রাচীন ফারসি ভাষাভাষী লোকেরাও নিজেদের বলত ‘আইরিয়া’ (Airiia)। এসব দেখে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ধারণা করলেন, যে প্রাথমিক ভাষা থেকে এই দুটো প্রাচীন ভাষার (এবং সাথে গ্রিক, ল্যাটিন, গথিক আর কেল্টিক ভাষারও) উৎপত্তি হয়েছে, সেই ভাষায় যারা কথা বলত, তারাই নিশ্চয়ই আর্য। এমন কি হতে পারে, যে সেই আর্যদের হাত ধরেই তৈরি হয়েছে ভারতীয়, পারস্য, গ্রিক আর রোমান সভ্যতা?

এরপর ব্রিটিশ, ফরাসি ও জার্মান বিশেষজ্ঞরা এই ভাষাতত্ত্বের সাথে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে মিলিয়ে নতুন একটা তত্ত্ব দিলেন। তাঁরা বললেন, আর্যরা শুধু একটা বিশেষ ভাষায় কথা বলা জনগোষ্ঠী নয়, আর্য হল সম্পূর্ণ আলাদা একটা জাতি। তাও যে সে জাতি নয়, মানুষের মধ্যে সেরা জাতি। এই লম্বা, হালকা রঙের চুল ও নীল চোখের পরিশ্রমী ও যুক্তিবাদী মানুষেরা পৃথিবীর উত্তর দিক থেকে এসে সারা পৃথিবীতে সভ্যতার সূচনা করে দিয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় হল, ভারত আর পারস্যে যে আর্যরা গিয়েছিল, তারা সেখানকার মানুষের সাথে মিলে মিশে যায় আর তাদের সাথেই সন্তানের জন্ম দেয়। তাই পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের মধ্য থেকে আর্যদের ফর্সা গায়ের রঙ, সোনালি চুল, যুক্তিবাদী ও পরিশ্রমী স্বভাব- সবই হারিয়ে যায়। তাই ভারত ও পারস্যের সভ্যতাও বেশি এগোতে পারেনি। অন্যদিকে ইউরোপে আর্যরা তাদের জাতিগত বিশুদ্ধতা ধরে রাখতে পেরেছিল বলেই তারা একদিন পুরো পৃথিবী করায়ত্ব করতে পেরেছে। তারাই এই পৃথিবীর যোগ্য শাসক, আর অন্যান্য নিচু জাতের মানুষের সাথে না মিশলে তারা এই শ্রেষ্ঠত্ব ধরেও রাখতে পারবে।

এই ধরনের জাতিবিদ্বেষী তত্ত্ব কয়েক দশক ধরে অনেক প্রতাপের সাথে টিকে ছিল। বিজ্ঞানী আর রাজনীতিবিদ- উভয়েই এই তত্ত্বকে সাদরে গ্রহণ করে। তবে এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম চলতেই থাকে। তবে এর মধ্যেই এই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিটা ‘জাতি’ থেকে সরে যায় ‘সংস্কৃতি’র দিকে। আজকের দিনে দেখা যায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যের আলোচনায় শারীরিক পার্থক্যের চেয়ে সাংস্কৃতিক পার্থক্যটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এখন আর কেউ বলে না, ‘এটা ওদের রক্তে মিশে আছে’, বরং বলে ‘ওদের সংস্কৃতিই এরকম’।

এসব কারণেই ইউরোপের যে ডানপন্থী দলগুলো মুসলিমদের অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করে, তারাও তাদের কথায় জাতিবিদ্বেষের সুর যেন না থাকে সেই চেষ্টা করে। ফরাসি রাজনীতিবিদ মেরিন লা পেনকে (Marine le Pen) যদি কখনও টেলিভিশন বক্তৃতায় বলতে শোনা যায়, “আমরা চাইনা আরব বিশ্বের এসব নিচু জাতের মানুষ এখানে এসে আমাদের আর্য রক্তকে কলুষিত করুক”, তাহলে তাঁর বক্তৃতালেখকদের তাড়িয়ে দিতে একটুও সময় লাগবে না। তাই ইউরোপের রাজনৈতিক দলগুলো বলে, ইউরোপে বিকশিত হওয়া পশ্চিমা সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হল গণতান্ত্রিক চেতনা, পরমতসহিষ্ণুতা ও লিঙ্গবৈষম্যহীনতা। ওদিকে মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতিতে আছে একদলীয় শাসন, ধর্মীয় উগ্রতা আর নারীদের অবমাননা। তাই তাদের সংস্কৃতি ইউরোপের সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া মুসলিম প্রবাসীরা ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতেও অনিচ্ছুক কিংবা অনেক ক্ষেত্রে অপারগ। তাই ইউরোপের গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার্থে এবং অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা কমাতে মুসলিমদের ইউরোপে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত না।

এই যুক্তির সমর্থনে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের অনেক বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় বিভিন্ন সভ্যতার বিরোধ ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য তুলে ধরা হয়। সব ইতিহাসবিদ ও নৃতাত্ত্বিক অবশ্য এই যুক্তিগুলো মানেন না। কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা যত সহজে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে শারীরিক পার্থক্যকে নগণ্য বলে জাতিবিদ্বেষকে উড়িয়ে দিতে পারেন, সাংস্কৃতিক পার্থক্যের বেলায় সমাজবিজ্ঞানীরা কিন্তু এত সহজে সেটা পারেন না। সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য যদি সামান্যই হতো, তাহলে যুগ যুগ ধরে ইতিহাসবিদ আর নৃতাত্ত্বিকেরা সেটা নিয়ে এত পড়াশোনাই বা করছে কেন?

ইউরোপের সাম্রাজ্যবিস্তারে বিজ্ঞানীরা বাস্তব জ্ঞান, আদর্শগত ন্যায্যতা আর প্রযুক্তিগত উপকরণ সরবরাহ করেছেন। তাঁদের সাহায্য ছাড়া ইউরোপ পৃথিবী দখল করতে পারত কি না সেটা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। আর এই দিগ্বিজয়ী সাম্রাজ্যও তাঁদেরকে দিয়েছে তথ্য, নিরাপত্তা, নতুন নতুন জ্ঞানের ভাণ্ডার আর পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। সাম্রাজ্যের সাহায্য ছাড়া আজকের বিজ্ঞানও এই অবস্থায় কোনোভাবেই আসতে পারত না। বিজ্ঞানের খুব কম শাখাই আছে যা এই সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায় বেড়ে ওঠেনি।

তবে এটুকুই সব নয়। বিজ্ঞান তার বিকাশের জন্য সাম্রাজ্য ছাড়াও আরও অনেক জায়গা থেকেই সাহায্য পেয়েছে। আর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের উত্থান আর প্রসারের পেছনে বিজ্ঞান ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ই ছিল। বিজ্ঞান ও সাম্রাজ্যবাদের এই হঠাৎ বেড়ে ওঠার পেছনে আরও একটা শক্তি কাজ করেছে। সেটা হল পুঁজিবাদ। ব্যবসায়ীরা যদি টাকার পেছনে না ছুটত, তাহলে কলম্বাসও আমেরিকায় পৌঁছাতেন না, জেমস কুকও অস্ট্রেলিয়ায় যেতেন না, আর নিল আর্মস্ট্রংয়েরও কখনও চাঁদের মাটিতে পা রাখা হতো না।

—————

1 Stephen R. Bown, Scurvy: How a Surgeon, a Mariner and a Gentleman Solved the Greatest Medical Mystery of the Age of Sail (New York: Thomas Dunne Books, St. Martin’s Press, 2004); Kenneth John Carpenter, The History of Scurvy and Vitamin C (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

2 James Cook, The Explorations of Captain James Cook in the Pacific, as Told by Selections of his Own Journals 1768–1779, ed. Archibald Grenfell Price (New York: Dover Publications, 1971), 16–17; Gananath Obeyesekere, The Apotheosis of Captain Cook: European Mythmaking in the Pacific (Princeton: Princeton University Press, 1992), 5; J. C. Beaglehole, ed., The Journals of Captain James Cook on His Voyages of Discovery, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), 588.

3 Mark, Origins of the Modern World, 81.

4 Christian, Maps of Time, 436.

5 John Darwin, After Tamerlane: The Global History of Empire Since 1405 (London: Allen Lane, 2007), 239.

6 Soli Shahvar, ‘Railroads i. The First Railroad Built and Operated in Persia’, in the Online Edition of Encyclopaedia Iranica, last modified 7 April 2008, http://www.iranicaonline.org/articles/railroads-i; Charles Issawi, ‘The Iranian Economy 1925–1975: Fifty Years of Economic Development’, in Iran under the Pahlavis, ed. George Lenczowski (Stanford: Hoover Institution Press, 1978), 156.

7 Mark, Origins of the Modern World, 46.

8 Kirkpatrick Sale, Christopher Columbus and the Conquest of Paradise (London: Tauris Parke Paperbacks, 2006), 7–13.

9 Edward M. Spiers, The Army and Society: 1819–1914 (London: Longman, 1980), 121; Robin Moore, ‘Imperial India, 1858–1914’, in The Oxford History of the British Empire: The Nineteenth Century, vol. 3, ed. Andrew Porter (New York: Oxford University Press, 1999), 442.

10 Vinita Damodaran, ‘Famine in Bengal: A Comparison of the 1770 Famine in Bengal and the 1897 Famine in Chotanagpur’, The Medieval History Journal 10:1–2 (2007), 151.