১৪. বাংলাদেশে সিভিল সমাজ : সুশীল না দুঃশীল?

১৪.১ সিভিল সমাজের সংজ্ঞা ও তত্ত্ব

মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে একটি পরাক্রমশালী রাজনৈতিক শক্তির নাম ছিল ‘Holy Roman Empire.’ কিন্তু আসলে তা রোমান ছিল না (কেননা, একই সঙ্গে পনেরো শতক পর্যন্ত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বেঁচে ছিল), প্রকৃত অর্থে এটি সাম্রাজ্যও ছিল না (এ সাম্রাজ্যে অনেক স্বশাসিত রাজ্য ছিল) এবং এ সাম্রাজ্য মোটেও ‘পবিত্র’ (সব খ্রিষ্টানের কাছে গ্রহণযোগ্য) ছিল না। ইংরেজরা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের নাম দিয়েছিল ‘Indian Civil Service’। আসলে তা ভারতীয় ছিল না (বেশির ভাগ সদস্য ছিলেন ইংরেজ), মোটেও তাঁরা ‘সিভিল’ ছিলেন না (তাঁদের বেশির ভাগ ছিলেন দুর্বিনীত), তাঁদের মধ্যে সার্ভিস বা সেবার ছিটেফোঁটাও ছিল না (তাঁরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক)। সম্প্রতি অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী ইংরেজি ‘সিভিল সোসাইটির’ বাংলা পরিভাষা করেছেন সুশীল সমাজ’। ‘হলি রোমান এম্পায়ার’ ও ‘ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে’র মতো অবস্থা সুশীল সমাজেরও। প্রচলিত অর্থে সুশীল সমাজ মোটেও সুশীল নয় (সৎ ও ভদ্র নয়) এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ নয়। সুশীল সমাজ সিভিল সোসাইটির সঠিক পরিভাষা নয়। ইংরেজি ‘সিভিল’ শব্দের দ্যোতনা ‘সুশীল’ শব্দে প্রতিফলিত হয় না। তাই এ প্রবন্ধে সিভিল সোসাইটির পরিভাষা হিসেবে ‘সিভিল সমাজ’ ব্যবহার করা হয়েছে। যদি বাংলা একাডেমির নামে ইংরেজি ‘একাডেমি’ শব্দের ব্যবহার জায়েজ হয়, তবে সিভিল সমাজও সিভিল সোসাইটির পরিভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সিভিল সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য দেন দার্শনিক হেগেল। তিনি মনে করতেন, আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার এত শক্তিশালী হয়ে পড়ছে যে এখানে ব্যক্তির ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। তাই ব্যক্তিরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে পরিবার ও রাষ্ট্রের বাইরে বিভিন্ন সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। এসব সংগঠনই হচ্ছে সিভিল সোসাইটি। হেগেল মনে করতেন, সিভিল সোসাইটি যেমন রাষ্ট্রের খবরদারি করে, রাষ্ট্রেরও তেমনি সিভিল সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে বাজার-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? ডানপন্থীরা দাবি করেন যে যেহেতু বাজার ব্যক্তিগত অধিকারের সমর্থক, সেহেতু বাজার-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। অন্যদিকে এই বক্তব্যের সমালোচকেরা দাবি করেন যে বাজারও ব্যক্তিকে শোষণ ও বঞ্চনা করে, বাজারের বিরুদ্ধেও ব্যক্তিকে লড়তে হয়। বণিকদের সংগঠন সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না, সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। তাই বণিকদের সংগঠন সিভিল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়।

সিভিল সমাজের আন্তর্জাতিক সংগঠন Civicus World Alliance for Citizen Participation সিভিল সমাজের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন : ‘The arena outside of the family, the state and market where people associate to advance common interests.’ পরিবার, রাষ্ট্র ও বাজারের বাইরে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে গির্জার মতো ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্রীড়া সংগঠন, বিতর্ক সমিতি, স্বাধীন গণমাধ্যম, উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান (ইংরেজিতে যাকে বলা হয় একাডেমিয়া), সংক্ষুব্ধ নাগরিকদের সংগঠন, তৃণমূল সমাজসেবী বা সমবায় সংগঠন, পেশাভিত্তিক সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন বা এনজিও, লিঙ্গ ও পরিবেশসহ বিভিন্ন দাবিসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দল। অবশ্য রাজনৈতিক দলকে সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না, সেটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনেকে মনে করেন, রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড সিভিল সমাজের বাইরে থাকলে রাজনৈতিক দলগুলোকে সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে না। এই মতবাদের সমালোচকেরা বলেন, সিভিল সমাজে পরিবার, রাষ্ট্র ও বাজারের বাইরে যে জনগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময় ও লেনদেন ঘটে। এ ধরনের সম্পর্কের জন্য রাজনৈতিক পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ। তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সিভিল সমাজের সংজ্ঞা নির্ধারণের একটি বড় অসুবিধা হলো, ‘সিভিল সমাজ’ নামক মোড়কে একই সঙ্গে তিনটি ধারণা রয়েছে। মাইকেল এডওয়ার্ডের ভাষায়, সিভিল সমাজ হচ্ছে একই সঙ্গে লক্ষ্য, লক্ষ্য উপার্জনের উপায় এবং লক্ষ্য ও উপায় সম্পর্কে জনগণের পারস্পরিক ভাববিনিময় ও সম্পর্ক স্থাপনের কাঠামো।১ সিভিল সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক সম- অধিকার, বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার নিষ্পত্তি। সিভিল সমাজ বিশ্বাস করে, ভালো সরকার থাকলেও দেশে সিভিল সমাজের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, ভালো সরকার কখনো সৎ প্রতিবেশীর বিকল্প হতে পারে না। সমাজের সবাইকে মিলেমিশে থাকতে হবে। প্রতিবেশীদের মধ্যেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নীরা চন্দক লিখছেন :

The concept of civil society highlighted one basic precondition of democracy: state power has to be monitored, engaged with and rendered accountable through intentional and engaged citizen action.

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনগুলোর উদ্দেশ্য একই ধরনের নয়। এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘাত রয়েছে। তাই এদের মতবিনিময় ও পারস্পরিক লেনদেনের জন্য একটি কাঠামো দরকার। এই কাঠামোকে public sphere বা গণক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে। রাষ্ট্র, বাজার আর পরিবারের বাইরে যে সমাজ রয়েছে, তা পুরোটিই গণক্ষেত্র। এই গণক্ষেত্রের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এর আগে ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করত। তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল সীমিত। আঠারো শতকে শিল্পোন্নত দেশগুলোর শহরগুলোতে মোড়ে মোড়ে নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য কফি হাউস গড়ে ওঠে। এসব দোকানে নিম্নমধ্যবিত্তরা কফি খেতেন আর আড্ডা দিতেন। এই কফি হাউসগুলোতে মানুষের মধ্যে মতবিনিময় শুরু হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্লাব গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। এদের মাধ্যমে তর্কবিতর্ক হয় আরও জমজমাট। গণক্ষেত্র হয়ে ওঠে একটি রঙ্গমঞ্চ, যেখানে তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে জনমত গড়ে ওঠে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিভিল সমাজ তত্ত্বের প্রথম সার্থক প্রয়োগ করেন রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিক আলেকসিস দ্য তোকভিল। তিনি সরাসরি সিভিল সমাজ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেননি, তবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন। এসব সংগঠনই হচ্ছে সিভিল সোসাইটির মৌলিক উপাদান। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তোকভিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। মার্কিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় অন্তর্নিহিত শক্তি হচ্ছে সারা দেশে ছড়ানো স্থানীয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনগুলো। এসব সংগঠনই রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তোকভিল মনে করতেন, ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্য গণতন্ত্র যথেষ্ট নয়। অনেক সময় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহের অধিকার হরণ করে। এ ধরনের পরিস্থিতিকে তিনি সংখ্যাগুরুর স্বেচ্ছাচার বলে আখ্যায়িত করেছেন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনগুলো এ ধরনের পরিস্থিতি প্রতিরোধের জন্য অত্যাবশ্যক। তোকভিল তাই মনে করতেন, তৃণমূল জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠন ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সিভিল সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক আন্তনিও গ্রামসি। তাঁর বিশ্লেষণে সমাজে দুই ধরনের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো Hegemony বা আধিপত্য। আরেকটি হলো Domination বা বলপূর্বক শাসন। রাষ্ট্র বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকদের সম্মতির প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সিভিল সমাজ অনেক সময় রাষ্ট্রের সহযোগী হিসেবে কাজ করে। আবার যেসব রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্রের বিপক্ষে, সেসব ক্ষেত্রে সিভিল সমাজ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিহত করে।

গ্রামসির বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে সিভিল সমাজ কখনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে আবার কখনো সংঘাতের জন্ম দেয়। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সিভিল সমাজের প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এক ঘরানার দার্শনিকেরা বলছেন যে সিভিল সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজে ঐকমত্য গড়ে তোলা। প্রতিদ্বন্দ্বী ঘরানার দার্শনিকেরা বলছেন, সিভিল সমাজের কাজ হচ্ছে সংঘাতের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করা।

প্রথম ঘরানার প্রধান প্রবক্তা হলেন জারগান হাবেরমাস। সমাজবিজ্ঞানে তাঁর একটি বড় অবদান হলো জনমত গঠনে গণক্ষেত্র বা Public sphere-এর ভূমিকার বিশ্লেষণ। তাঁর মতে, গণক্ষেত্রে সিভিল সমাজের যে অংশ সক্রিয় রয়েছে, তাদের মধ্যে যুক্তিবাদী ভাববিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট সবার সম-অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে ওঠে।

হাবেরমাসের বিশ্লেষণে একটি আদর্শ ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এর সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবতার যোগাযোগ ক্ষীণ। সমাজের চালিকাশক্তি সব সময় যুক্তি নয়, অনেক সময় ক্ষমতা। সংবিধান ও আইনকানুন না মানা হলে এসব দলিল নিছক কাগজ। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাব পরিবর্তন করা যায় না।

মিশেল ফুকোর বক্তব্য হলো : (Michel Foucault, 1926-84) সমাজ ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না, সমাজের চালিকাশক্তি হলো সংঘাত। এই সংঘাত হচ্ছে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। সাধারণত হাবেরমাসের মতো চিন্তাবিদেরা সংঘাতকে সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক ও বিপজ্জনক হিসেবে গণ্য করে থাকেন। এই ধরনের মতবাদ খণ্ডন করে ফুকোর সমর্থকেরা লিখছেন :

There is mounting evidence, however, that social conflicts produce themselves the valuable ties that hold modern democratic societies together and provide them with the strength and cohesion they need, that social conflicts are the true pillars of democratic society (Hirschman 1994, 206 ). Governments and societies that suppress conflict do so at their own peril. …In a Foucaultian interpretation, suppressing conflict is suppressing freedom, because the privilege to engage in conflict is part of freedom.[৩]

সংঘাতকে অস্বীকার করে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তা কখনো টেকসই হয় না। জোর করে সংঘাত দমন করলে সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যা পরে আরও তীব্রতর আকারে ফিরে আসে।

তবে ফুকোর ‘সিভিল সমাজ’ তত্ত্বের একটি বড় দুর্বলতা রয়েছে। সিভিল সমাজে সংঘাত দুই ধরনের। একটি হলো সিভিল সমাজের সঙ্গে বাইরের সংঘাত। এ সংঘাত রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের মধ্যে চলে। এর ভালো দিক রয়েছে, কেননা, সিভিল সমাজ রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচার খর্বিত করে। আরেকটি সংঘাত হলো অভ্যন্তরীণ। এ সংঘাত চলে সিভিল সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে। প্রথম ধরনের সংঘাত সমাজে পরিবর্তনের অগ্রদূত। দ্বিতীয় ধরনের সংঘাত সিভিল সমাজকে অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় করে। যদি সিভিল সমাজের মধ্যে বড় ধরনের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে সংঘাতের মাধ্যমে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন সম্ভব হয় না।

সিভিল সমাজ সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণগুলো পর্যালোচনা করলে মনে হয়, পৃথিবীর সব দেশে সিভিল সমাজের ভূমিকা একই ধরনের ছিল না। সামাজিক পরিবেশ ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ভেদে বিভিন্ন দেশে সিভিল সমাজের ভূমিকা ভিন্ন ছিল। কাজেই একটিমাত্র তত্ত্ব দিয়ে সব ধরনের সিভিল সমাজের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

রাজনীতিতে সিভিল সমাজের ভূমিকা প্রশ্নে সিভিল সমাজ তত্ত্বের মধ্যেই স্ববিরোধিতা রয়েছে। তত্ত্ব অনুসারে রাজনৈতিক দলগুলো সিভিল সমাজের অংশ। পক্ষান্তরে সিভিল সমাজের অবস্থান রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলকে কি সিভিল সমাজের বাইরের না ভেতরের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হবে? এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো, সরকারের বাইরে ক্ষমতাসীন দলের নিজস্ব অস্তিত্ব আছে কি না। যেসব দেশে দলপ্রধান ও সরকারপ্রধান সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি, সেখানে দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে সরকারি দলও সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে বাংলাদেশের মতো কোনো কোনো দেশে ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। এসব দেশে সরকারি দল সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এ ধরনের সরকার গোটা সিভিল সমাজকে বিরোধী দল বলে গণ্য করে ও সিভিল সমাজকে অনুগত গৃহপালিত সংগঠনে পরিণত করতে চায়। সিভিল সমাজ মাথা তুলতে চাইলে তাকে দমন করতে এরা নির্মমভাবে খড়্গহস্ত। ওপরের তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সিভিল সমাজের ভূমিকা দেশভেদে ভিন্ন। কাজেই সিভিল সমাজের ভূমিকা কতটুকু কার্যকর, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে দেশভিত্তিক আলোচনা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে সিভিল সমাজের ভূমিকার বিশ্লেষণ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য। এই প্রবন্ধ তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সিভিল সমাজের সংজ্ঞা ও তত্ত্বসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের দুর্বলতা ও সম্ভাবনাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৪.২ বাংলাদেশে সিভিল সমাজ

দক্ষিণ এশিয়াতে ব্রিটিশ শাসনামলে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং দান-খয়রাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিভিল সমাজ সংগঠনের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এদের বেশির ভাগই জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক সমর্থিত ছিল। সুতরাং পরোক্ষভাবে সিভিল সমাজ এবং রাজনীতির মধ্যে যোগাযোগ ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সিভিল সমাজ সংগঠনের প্রসার ঘটে। বিশেষ করে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর যোগাযোগ ছিল। তবু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা একই পেশাগত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাজ করত।

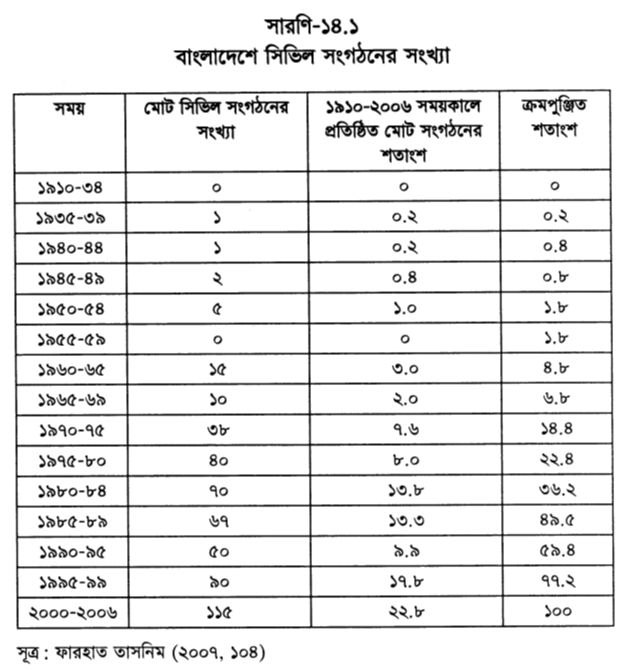

বাংলাদেশের জন্মের পর এখানে দুটি পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথমত, পেশাগত সংগঠনগুলোর মধ্যে দলভিত্তিক রাজনীতি শুরু হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান বিভক্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে বাংলাদেশে সিভিল সংগঠনের সংখ্যা হিসাব করা বর্তমানে অত্যন্ত কঠিন। ফারহাদ তাসনিম তাঁর অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশে নিবন্ধিত সংগঠনের সংখ্যা ২ লাখ ৫৯ হাজার ৭০০ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই তালিকায় ১ লাখ ৮৯ হাজার ৮৪৭টি সমবায় সমিতি অন্তর্ভুক্ত। সমবায় সমিতির বেশির ভাগই নিষ্ক্রিয়। উপরন্তু বাংলাদেশে কমপক্ষে ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, সরকার কর্তৃক অর্থায়িত ও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এরা কোনো অভিধাতেই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নয়। এদের সিভিল সমাজ সংগঠন হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে না। সমবায় সমিতিগুলো বাদ দিলে সিভিল সমাজ সংগঠনের সংখ্যা হবে প্রায় ৭০ হাজার। এই হিসাবের মধ্যে ৪৫ হাজার ৫০৮টি সমাজকল্যাণ সংগঠন বা এনজিও রয়েছে। এই ৪৫ হাজার ৫০৮টি সংগঠনের মধ্যে বড়জোর হাজার বিশেক এনজিও সক্রিয়। এদের মধ্যে হাজার দুয়েক এনজিও বৈদেশিক সাহায্যের জন্য নিবন্ধিত। এই হিসাবে বাংলাদেশের প্রায় ৪৫ হাজার সিভিল সমাজ সংগঠন আছে বলে হিসাব করা যেতে পারে। তবে শুধু এই সংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সংগঠনের বিস্তৃতি পরিমাপ করা যাবে না। এর মধ্যে অনেক এনজিও রয়েছে যাদের শত শত শাখা রয়েছে। এনজিও-সংক্রান্ত একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে দেখা যায়, বাংলাদেশে শতভাগ শহরে ও কমপক্ষে ৯০ শতাংশ গ্রামে একটি সিভিল সংগঠন রয়েছে। সারণি-১৪.১-এ বাংলাদেশে সিভিল সংগঠনগুলোর প্রতিষ্ঠার সময়ভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখা যাবে।

সারণি-১৪.১ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের ৯০ শতাংশের বেশি সিভিল সমাজ সংগঠনের জন্ম হয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০–এই দুই দশক সময়কালে ৪৩ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০ শতাংশ সিভিল সংগঠন ১৯৯০-পরবর্তী সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ে সিভিল সমাজ সংগঠনের বিস্তৃতির একটি বড় কারণ হলো, ১৯৯০- এর দশকে পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর সিভিল সমাজের ধারণা দাতাদের আনুকূল্য লাভ করে। ১৯৯০-এর দশকের আগেই বাংলাদেশে বেসরকারি সংগঠনগুলোর প্রসার ঘটে।

তবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে শুধু সিভিল সমাজেরই বিকাশ ঘটেনি, অসিভিল বা দুষ্ট সমাজও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বর্তমানে দেশে অসিভিল সমাজেরও বিস্তৃতি ঘটছে। অসিভিল সমাজের একটি বড় উৎস হলো মাস্তানরা। মাস্তানরা বেআইনি ব্যবসা পরিচালনা করে, লোকজনের কাছ থেকে টাকা আদায় করে এবং বেআইনি মুনাফা অর্জন করে। মাস্তানদের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। বাংলাদেশে দুঃশাসনের মূলে অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে মাস্তান, রাজনৈতিক দল ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যেকার পারস্পরিক সহযোগিতা। এই মাস্তানি কার্যকলাপ আস্তে আস্তে বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতিকে গ্রাস করেছে। বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির স্বাধীনতাসংগ্রাম—সর্বত্র ছাত্র-রাজনীতিবিদেরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাস্তানি করে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ খুলে যায়। এর ফলে ছাত্রনেতারা মাস্তানির দিকে ঝুঁকে পড়েন। মাস্তানিতে নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে রক্তাক্ত অভিযানের সূচনা হয়। তারা শুধু বিরোধী রাজনৈতিক ছাত্রনেতাদেরই আক্রমণ করে ক্ষান্ত থাকেনি, উপদলীয় কোন্দলের ক্ষেত্রেও সহিংসতা ব্যবহার করে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে মাস্তান এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর সদস্যসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য নেই। তবে এ ধরনের সংগঠনগুলোর সদস্যসংখ্যা সিভিল সমাজের সংগঠনসমূহের সদস্যের চেয়ে কম হবে বলে মনে হয় না।

সারণি-১৪.১

বাংলাদেশে সিভিল সংগঠনের সংখ্যা

বাংলাদেশে অসিভিল সমাজ শুধু মাস্তান ও ছাত্ররাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোর মধ্যেও অসিভিল সমাজ ছড়িয়ে পড়েছে। সিভিল শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেরোলিন এম এলিয়ট যথার্থই লিখেছেন, ‘Civility implies tolerance, the willingness of individuals to accept disparate political views and social attitudes.’ বাংলাদেশে বেশির ভাগ ধর্মীয় সংগঠন ইসলামি মৌলবাদে অনুপ্রাণিত। এদের পরমতসহিষ্ণুতা নেই এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার কোনো ইচ্ছাও নেই। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সিভিল সমাজ সংগঠনের কিছু কিছু উপাদান থাকা সত্ত্বেও এদের অসিভিল সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

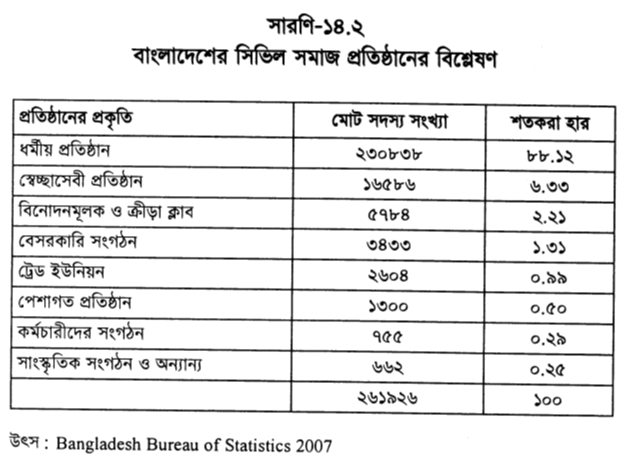

সারণি-১৪.২-এ বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য দেখা যাবে।

সারণি-১৪.২

বাংলাদেশের সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ

উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে ধৰ্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অথচ এদের সিংহভাগেরই কোনো সিভিল চেতনা নেই। এমনকি যেসব প্রতিষ্ঠানে সিভিল চেতনা থাকার কথা, সেখানেও নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশের সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি বড় উৎস হতে পারত সমবায় সমিতিসমূহ। অথচ, আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সমবায় সমিতিগুলো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নয়, এগুলো সরকারি অর্থে সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন। এদের সিভিল সমাজ সংগঠন না বলে সরকারি কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে গণ্য করা উচিত।

বেসরকারি সংগঠনসমূহ (বা এনজিওগুলো) একই সঙ্গে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের একটি বড় সবলতা ও দুর্বলতা। তত্ত্ব অনুসারে বেসরকারি সংগঠনসমূহের সদস্যদের সিভিল সমাজের সদস্য গণ্য করা উচিত। দুই কোটির বেশি সদস্য সিভিল সমাজের ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। বাংলাদেশে মোট কতটি এনজিও রয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন সংস্থা ডিএফআইডির হিসাব অনুসারে ২০০০ সালে বাংলাদেশে ২২ হাজার এনজিও কাজ করছিল। বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ২০০০ সালে ৫৪ হাজার ৫৩৬টি এনজিও সক্রিয় ছিল। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে তখন পর্যন্ত ২ লাখ ৬ হাজার ‘নট ফর প্রফিট’ অর্থাৎ লাভের লক্ষ্যে পরিচালিত নয় এমন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছিল। বাংলাদেশের স্কুল জাতীয় উৎপাদের ৬ থেকে ৮ শতাংশ উদ্ভূত হয় এনজিও খাত থেকে। বাংলাদেশে ২০ থেকে ৩৫ শতাংশ ঋণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত সেবার জোগান দেয় এনজিও খাত। প্রশ্ন হলো, এনজিও খাতের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের অংশ হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে কি না?

তাত্ত্বিক দিক থেকে এখানে তিনটি প্রশ্ন রয়েছে। প্রথমত, সিভিল সমাজের প্রধান দায়িত্ব হলো ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করা। এ অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সিভিল সমাজ আপসহীন। কিন্তু বাংলাদেশের এনজিওগুলোর প্রধান কাজ হলো দাদনের ব্যবসা। বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষা হতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে এনজিওগুলোর ৯২ শতাংশ শাখার মূল কার্যক্রম হচ্ছে ঋণ বিতরণ। এই দাদনের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক। যদি সিভিল সমাজের অংশ হিসেবে আন্দোলন করলে ঋণের ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কায় বেসরকারি সংগঠনগুলো এ ধরনের আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসে। ব্যবসা পরিচালনার জন্য এনজিওগুলোর সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্কের প্রয়োজন। তাই তাদের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলন করা সম্ভব নয়। কাজেই এনজিওগুলোর পক্ষে পুরোপুরিভাবে সিভিল সমাজের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, এনজিওগুলো তাদের অর্থায়নের জন্য বিদেশি সাহায্য সংস্থা ও সরকারের ওপর নির্ভরশীল। এনজিওগুলো দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক অনুদান পায়। ২০০১ সালে বাংলাদেশকে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রায় ১৭ শতাংশ পেয়েছে এনজিওগুলো।৫ বৈদেশিক সাহায্যের বাইরে বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়নেও এনজিওগুলো চুক্তিভিত্তিক দায়িত্ব পালন করে। এ ছাড়া পল্লি কর্ম সাহায্য সংস্থা, এনজিও ফাউন্ডেশন, গৃহায়ণ তহবিল ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে এনজিওগুলো সরকারের কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণ পায়। বিদেশি সাহায্য পাওয়ার জন্যও সরকারের অনুমতির প্রয়োজন পড়ে। তাই এনজিওগুলোর সরকারের বিপক্ষে আন্দোলন করার ক্ষমতা সীমিত। বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্ত কর্মসূচিসমূহ অনেক সময় বিদেশি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়। জেফ্রি উড এ ধরনের কর্মসূচিকে ফ্রেঞ্চাইজ (Franchise) বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফ্রেঞ্চাইজ ব্যবসার নিয়ম হলো তা মূল কোম্পানির আদলে তাদের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সিভিল সমাজের স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না।

তৃতীয়ত, সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে অনেক সিভিল সমাজ সংগঠন দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশে সব এনজিওর একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল অ্যাডাব (ADAB)। এখন প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে নতুন সংস্থা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে অনেক এনজিও সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। সরকারের পক্ষ থেকেও যেসব এনজিও সরকারের নীতির বিরোধী বলে সন্দেহ করা হয়, তাদের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে গ্রামীণ ব্যাংক ও প্রশিকার মতো বড় এনজিওগুলোও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। বস্তুত, বাংলাদেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সিভিল সমাজের ভূমিকা পালনের পরিবেশ অত্যন্ত প্রতিকূল।

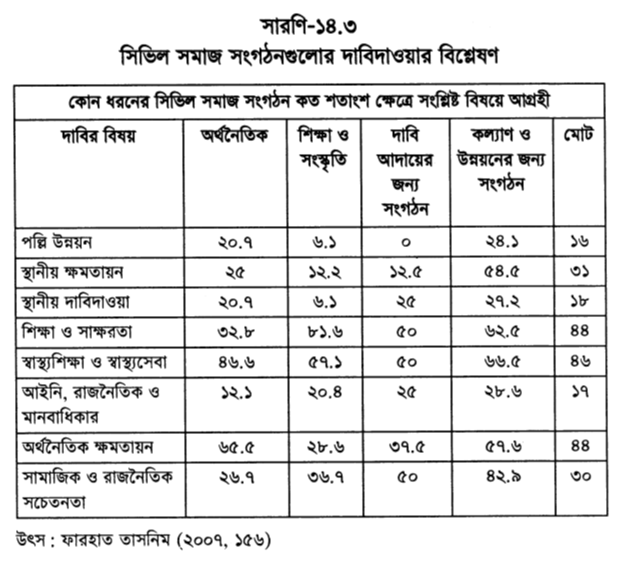

বাংলাদেশের বর্তমান বৈরী পরিবেশে বেশির ভাগ এনজিও সচেতন ও অচেতনভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সমর্থক না হয়ে স্থিতাবস্থার সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনজিওগুলোর দাবিদাওয়া বিশ্লেষণ করলে এ সিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশে ৫০০টি সিভিল সমাজ সংগঠনের দাবিদাওয়া সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। এ দাবিদাওয়ার বিশ্লেষণ সারণি- ১৪.৩-এ দেখা যাবে।

এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, মাত্র ১৭ শতাংশ সংগঠন রাজনৈতিক ও মানবিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। ৪৬ শতাংশ সংগঠন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সেবা প্রদান করে। ৪৪ শতাংশ সংগঠন সদস্যদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে। অর্থাৎ, সারণি-১৪.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সিভিল সমাজ সংগঠনের কাছে সদস্যদের রাজনৈতিক ও মানবাধিকার রক্ষা সবচেয়ে কম পছন্দনীয় কর্মকাণ্ড। এর একটি বড় কারণ হলো বাংলাদেশে অধিকাংশ বেসরকারি সংগঠন অতি সতর্কতার সঙ্গে বিতর্কিত রাজনৈতিক ভূমিকা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাংলাদেশে বেশির ভাগ বেসরকারি সংগঠনকে সিভিল সমাজ সংগঠন হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না। যদি সমবায় সমিতি ও প্রধানত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাগুলোকে (এনজিও) বাদ দেওয়া হয়, তাহলে বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সংগঠনের পরিমাণ ও বিস্তার জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। ৫০০ সিভিল সমাজ সংগঠনের জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, ৮৬ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ১২ হাজারের কম, ৬৫ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ১০০-এর কম। যুক্তিসংগত কারণেই এনজিওগুলোর বড় পরিবর্তনে আগ্রহ কম। অন্যদিকে ৯৬ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠনের পক্ষে বড় ধরনের পরিবর্তনে নেতৃত্ব প্রদান করার সম্ভাবনা কম

সারণি-১৪.৩

সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর দাবিদাওয়ার বিশ্লেষণ

১৪.৩ বাংলাদেশে সিভিল সমাজের অর্জন ও সম্ভাবনা

সমাজবিজ্ঞানী এন্থনি গ্রিডেন্স’ বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তিনটি পায়ের ওপর দাঁড়ানো একটি টেবিলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর একটি পা হলো সরকার, দ্বিতীয় পা হলো অর্থনীতি এবং তৃতীয় পা হলো সিভিল সমাজ। এদের একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং কোনো একটি উপাদান প্রাধান্য লাভ করলে তাতে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংকট দেখা দিতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সিভিল সমাজ বিভিন্ন দেশে পরিবর্তনে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বের দুটি অঞ্চলে রাজনীতিতে সিভিল সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখা যাচ্ছে। একটি অঞ্চল হলো রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ। এখানে কমিউনিস্ট দল ছাড়া আর সব ধরনের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। এর ফলে এসব দেশে কোনো বিরোধী দল ছিল না। আশির দশকের শেষ দিকে যখন এসব দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেওয়ার মতো কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। তবে গির্জা ও ট্রেড ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে সিভিল সংগঠন ছিল। এই সংগঠনগুলোই সে পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করে। দ্বিতীয়ত লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতেও সেনানায়কেরা বিরাজনীতিকরণ করেন। এর ফলে লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশেই কোনো বিরোধী দল ছিল না। এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। তাই রাজনৈতিক সংগঠন না থাকলেও গির্জাকেন্দ্রিক সংগঠনগুলো সিভিল সমাজে অত্যন্ত সক্রিয়া ভূমিকা পালন করে। উপরিউক্ত দুটি উদাহরণ থেকে দেখা যায়, যেসব দেশে বিরাজনীতিকরণের মাত্রা যত বেশি, সেসব দেশের রাজনীতিতে সিভিল সমাজের ভূমিকা তত ব্যাপক।

পৃথিবীর অনেক দেশেই রাজনৈতিক সংকট রয়েছে। বেশির ভাগ দেশেই আশা করা হয়, রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করবেন রাজনীতিবিদেরাই। শুধু যেসব দেশে রাজনীতিবিদেরা নিজেরা সংকট সৃষ্টি করেন এবং সেই সংকট জিইয়ে রাখেন, সেসব দেশের ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদেরা সমস্যার সমাধান করবেন বলে আশা করা হয় না। বাংলাদেশে তিন দশক ধরে সংঘর্ষের রাজনীতি চলছে। এ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসবে সিভিল সমাজের নেতৃত্বে।

সিভিল সমাজ সম্পর্কে এ আশাবাদের কারণ চারটি। প্রথম কারণ হলো, বাংলাদেশের সিভিল সমাজের ইতিহাস। লাতিন আমেরিকার মতো পাকিস্তান ও বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে সেনাশাসন বিরাজনীতিকরণের চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে সেনাশাসকদের আমলে সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোই সম্মিলিতভাবে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। মানুষের অধিকার রক্ষায় এদের অবদান সিভিল সমাজের ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। তবে মনে রাখতে হবে, সিভিল সমাজ একা প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি; এদের পেছনে পরোক্ষ রাজনৈতিক সমর্থন ছিল। ১৯৭১-এর মুক্তিসংগ্রাম মূলত আওয়ামী লীগ ও সেনা সমর্থনকে কেন্দ্ৰ করে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো সামরিক শাসনের বিপক্ষে জনমত গড়ে তোলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এরশাদ শাসনের অবসানে এরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলে। রাজনৈতিক দলের সমর্থনে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠাও করা হয়। ২০০৭-০৮ সালে দেশে যখন সেনাসমর্থিত সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন সিভিল সমাজ সরকারে অনেকটা গুরুত্ব লাভ করে। এর কারণ হলো, সেই সরকারের কোনো জনসমর্থন ছিল না। এরা সিভিল সমাজকে ব্যবহার করে জনসমর্থন সৃষ্টির চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, বাংলাদেশে সিভিল সমাজে অসাধারণ নেতৃত্ব রয়েছে। ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস, স্যার ফজলে হাসান আবেদের মতো অনেক সম্মোহনী (charismatic) নেতা বাংলাদেশের সিভিল সমাজে রয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদেরাও স্বীকার করেন যে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উপযুক্ত যথেষ্ট রাজনীতিবিদ বাংলাদেশে নেই। তাই সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভার মোট সদস্যদের এক-দশমাংশ পর্যন্ত অনির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ করার বিধান রাখা হয়েছে।

তৃতীয় কারণ হলো, সিভিল সমাজের কর্মসূচি। রাজনীতিবিদেরা যেসব সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সিভিল সমাজ সেসব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। চতুর্থ কারণ হলো, বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ টেলিভিশন দেখতে পারে। এর ফলে রাজনৈতিক কর্মীদের গুরুত্ব বর্তমানে কমে গেছে। সিভিল সমাজের নেতারা টিভির মাধ্যমে সরাসরি জনগণের কাছে বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন। ২০১৭ সালে ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ (Emmanuel Macron) টেলিভিশনের মাধ্যমে জনসমর্থন সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইটারের মতো সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে জনসমর্থন গড়ে তোলেন। উপযুক্ত টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব পেলে সিভিল সমাজের প্রতিনিধির রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এসব যুক্তির সত্যতা রয়েছে; কিন্তু এসব যুক্তি বাংলাদেশে সিভিল সমাজের নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নয়। বস্তুত বাংলাদেশে সিভিল সমাজের নেতৃত্বে রাজনৈতিক পরিবর্তন অকল্পনীয় মনে হয়। এখানে সিভিল সমাজের একটি বড় অংশ রাজনীতিবিদদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়। সিভিল সমাজ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং বিভিন্ন দল সিভিল সমাজের বিভিন্ন অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতিবিদেরা এ দেশে কখনো সিভিল সমাজকে প্রাধান্য দেবেন না। বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের বিকল্প হতে পারে সামরিক স্বৈরশাসন, সিভিল সমাজ নয়। যারা সিভিল সমাজের মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, তাদের পক্ষে সামরিক শাসনের সমর্থক হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে সিভিল সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের স্বল্পকালীন রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ২০০৬ সালের শেষ দিকে যখন বাংলাদেশে ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যর্থ হয়, তখন সদ্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। আওয়ামী লীগ নেতারা পর্যন্ত তখন অবধি দারিদ্র্য হ্রাসে তাঁর অবদান নিয়ে কোনো তর্ক শুরু করেননি। সে মুহূর্তে ডক্টর ইউনূসকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। ডক্টর ইউনূস সামরিক শাসনের ঘুঁটি হতে চাননি এবং তিনি বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। প্রথমে তাঁর দলে যোগদানের জন্য অনেকে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখান। কয়েক মাসের মধ্যেই ডক্টর ইউনূস বুঝতে পারেন যে সামরিক শক্তির দোসর হিসেবে কাজ না করলে তাঁর রাজনৈতিক দলের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। যাঁরা তাঁর দলে যোগ দেওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই আদর্শবাদী ছিলেন না। ফলে বাইরের শক্তির সমর্থন, সিভিল সমাজের সমর্থন ও ডক্টর ইউনূসের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি। এত সুবিধা থেকেও যেখানে ডক্টর ইউনূস ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে বিভক্ত সুশীল সমাজের বিতর্কিত নেতৃত্বের পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হবে কি না, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

এ কথা সত্যি যে বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের ভাবমূর্তি নিষ্প্রভ ও অনেক ক্ষেত্রে কালিমালিপ্ত। কিন্তু উল্টোদিকে সিভিল সমাজের ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন-ব্যবস্থা ও অনুদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের জবাবদিহি সীমিত। তবু মাঝেমধ্যে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে সঠিক জনমত প্রতিফলিত হয়। পূর্ণাঙ্গ জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব না হলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের মাঝেমধ্যে ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

বাংলাদেশে অনেক এনজিও রয়েছে, যেখানে কোনো জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই। অনেক এনজিও রয়েছে, যা পারিবারিক ব্যবসায়ের মতো পরিচালিত হয়। সহজ বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ফলে অনেক ভুয়া বেসরকারি সংগঠন এখানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলো বন্ধ করে দিতে হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে এসব প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা মানসম্মত নয় এবং এসব প্রতিষ্ঠানে অর্থের নয়ছয় হয়েছে এবং এদের প্রশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। আরও অভিযোগ রয়েছে যে এসব প্রতিষ্ঠান অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিচালিত হয়। ডেভিড লুইস এ প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন :

A second type of criticism is that NGOs are self-serving and some NGOs had simply become money-making enterprises for their staff, many of whom enjoy a high standard of material life (such as the use of air-conditioned four-wheel drive vehicles) and a high status professional life. Those NGOs that have established business concerns have faced accusations of profiteering from personal gains from sections of the public, and allegations of unfair market competition from groups within the business community. (১২৩)

এসব অভিযোগ সব এনজিওর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে অনেক এনজিওতে কমবেশি অনিয়ম রয়েছে। কাজেই সিভিল সমাজ রাজনীতিবিদদের চেয়ে ভিন্ন চরিত্রের, এ অনুমানের পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।

বাংলাদেশের সিভিল সমাজের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব রয়েছে। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয়, এমন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এই সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে এ ধরনের ২ লাখ ৬ হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৮৯ হাজার প্রতিষ্ঠান ধর্মভিত্তিক। এসব ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলো আদৌ সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য কি না, সে সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে। ইংরেজি ‘সিভিলিটি’ কথাটার তাৎপর্য হলো সহিষ্ণু ও ভিন্ন ধরনের মতবাদের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা। এই সংজ্ঞা অনুসারে বেশির ভাগ ধর্মভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। যারা আধুনিক অর্থে সিভিল সমাজ, তারা আধুনিক মূল্যবোধে ও বিশ্বায়নে বিশ্বাস করে। বেশির ভাগ ধর্মভিত্তিক সংগঠন এ ধরনের মূল্যবোধের বিরোধী। তাই বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের মধ্যে ঐক্য সম্ভব নয়, বরং এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। শুধু ধর্মীয় কারণেই নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও বাংলাদেশে সিভিল সমাজের সংগঠনগুলো বিভক্ত। এ প্রসঙ্গে স্টাইলস যথার্থই লিখছেন :

The degree of penetration of Civil society by politicians is extreme… labor unions, professional associations, university groupings, chambers of commerce, and of course newspapers are identified primarily for their political affiliations… Advancement in most professions is based in large part upon signing oneself to the political leaning of one’s superior or joining the relevant association or coalition. Even NGOs have been the target of partisan Co- optation.

সিভিল সমাজের একটি বড় সমস্যা হলো, এদের দাবিদাওয়া দেশের বাস্তবতার আলোকে করা হয় না, করা হয় আন্তর্জাতিক সেরা রীতির আলোকে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের তিনটি প্রধান দাবি ছিল : নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথক্করণ, মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন। বৈদেশিক দাতাদের সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশের সিভিল সমাজ দীর্ঘদিন ধরে এ তিনটি দাবি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু কোনো নির্বাচিত সরকারই সিভিল সমাজ ও দাতাদের প্রস্তাব গ্রহণে রাজি হয়নি। ২০০৭ সালে ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের সুস্পষ্ট কোনো গণসমর্থন ছিল না, এই সরকার মূলত দাতাদের ও সিভিল সমাজের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই এই সরকার সিভিল সমাজের তিনটি প্রস্তাবই একই সঙ্গে বাস্তবায়ন করে। আশা করা হয়েছিল যে এর ফলে বাংলাদেশে মানবাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য শর্ত। বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা বহুলাংশে চালু করা হয়; শুধু অধস্তন ফৌজদারি আদালতে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এবং সংবিধান এই বিচারব্যবস্থাকেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ দেয়। নির্বাহী বিভাগ প্রচলিত ব্যবস্থায় ফৌজদারি বিচারকে নির্বাহী বিভাগের স্বার্থে অপব্যবহার করে। তাই এ ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই ম্যাজিস্ট্রেসি ব্যবস্থার সঙ্গে পুলিশের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নও জড়িত ছিল। প্রচলিত ব্যবস্থায় পুলিশের নিয়ন্ত্রণের ভার নির্বাহী বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটদের দেওয়া হয়। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করার ফলে পুলিশ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায়। একটি এক স্তরবিশিষ্ট রাষ্ট্রে বাইরের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পুলিশ একটি অতি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং সাধারণ মানুষের মানবাধিকারের জন্য তা একটি বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়। শুধু স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ নয়, বিচারব্যবস্থায় আইনজ্ঞদের প্রাধান্যের ফলে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিও সম্ভব হয় না। প্রায় সাড়ে সাত শত বিচারককে নিয়োগ দেওয়া এবং অধস্তন ফৌজদারি আদালতের ওপর থেকে নির্বাহী বিভাগের সব ক্ষমতা তুলে নেওয়ার পরও বিচারব্যবস্থাতে লক্ষণীয় অগ্রগতি দেখা যায়নি। পক্ষান্তরে মানবাধিকার সংস্থাসমূহ পুলিশি জুলুম বাড়ছে বলে অভিযোগ করছে। (এই বইয়ের ২১৭-২১৯ পৃষ্ঠার আলোচনা দেখুন)।

২০০৭ সালে মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৮ সালে এর কার্যকলাপ শুরু হয়। কিন্তু আট বছর ধরে কাজ করার পরও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এ কমিশনের কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা যাচ্ছে না। মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার আট বছর পরও দেখা যাচ্ছে যে ১৩ বছর আগে হাইকোর্ট খালাস দেওয়ার পরও একজন অভিযুক্তকে ১৩ বছর ধরে জেলে আটক রাখা হয়েছে। অথচ জেল সংস্কারের ব্যাপারে গত আট বছরে মানবাধিকার কমিশনের কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতার একটি বড় কারণ হলো, এ প্রতিষ্ঠান সরকারের সহযোগিতা পায়নি এবং কমিশন মানবাধিকার সম্পর্কে সরকারের মধ্যে কোনো নবচেতনা সঞ্চারেও ব্যর্থ হয়েছে। যখন মানবাধিকার কমিশন স্থাপিত হয়নি, তখন কমিশন প্রতিষ্ঠার পর আইনশৃঙ্খলা রাক্ষাকারীবাহিনীর পক্ষে বেআইনি কার্যকলাপ চালানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। আট বছরের ব্যর্থতার পর কমিশন সম্পর্কে এই ধরনের ভয় দূর হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে কমিশনের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার (যদি সম্ভব হয়) জন্য তাঁদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য অধিকার আন্দোলন ভারতের রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। দিল্লিতে আম আদমি দলের নেতা কেজরিওয়াল তথ্য অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমেই রাজনীতিতে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন এখন পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি।

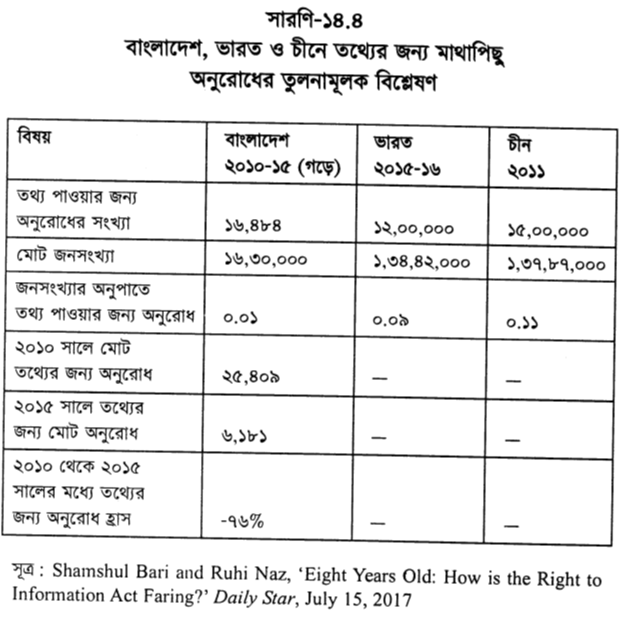

সারণি ১৪.৪ এ বাংলাদেশ, ভারত ও চীনে তথ্যের জন্য মাথাপিছু অনুরোধে তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখা যাবে। সারণি হতে দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ বছরের গড়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশে তথ্যের জন্য মাথাপিছু অনুরোধ খুবই কম। এই হার ভারতে বাংলাদেশের তুলনায় ৯ গুণের বেশি এবং চীনে প্রায় ১১ গুণ বেশি। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ব্যর্থতার একটি বড় দৃষ্টান্ত হলো, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে বাংলাদেশে তথ্যের জন্য অনুরোধ প্রায় ৮৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ভারত, বাংলাদেশ ও চীনের মতো দেশে যেখানে তথ্যের অধিকার সীমিত সেসব দেশে তথ্যের জন্য মাথাপিছু অনুরোধের হার খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। অবশ্য যেসব দেশে তথ্যের অধিকার আগে থেকেই স্বীকৃত (যথা যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া) সেসব দেশে এই সূচক ততো গুরুত্ব বহন করে না।

যেসব দেশে বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসনব্যবস্থা কার্যকর, সেসব দেশেই তথ্য অধিকার আইন ভালোভাবে কাজ করে। বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থা দুর্বল এবং প্রশাসনব্যবস্থা অকার্যকর। তাই বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন কোনো বড় ধরনের সুফল দিতে পারেনি।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে শুধু পশ্চিমের উত্তম উদাহরণগুলোর অনুকরণ করলেই চলবে না, কর্মসূচিসমূহকে দেশের বাস্তবতার

সারণি-১৪.৪

বাংলাদেশ, ভারত ও চীনে তথ্যের জন্য মাথাপিছু

নিরিখে প্রণয়ন করতে হবে। একমাত্র এনজিওগুলোর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ছাড়া সিভিল সমাজের সংগঠনগুলো জনপ্রিয় কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। কাজেই রাজনৈতিক দলগুলোকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। অনেক সমাজবিজ্ঞানী বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আদৌ সিভিল সমাজের অস্তিত্ব আছে কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কারমেন মালেনা ও ভলকার্ট ফন িেরখের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁরা লিখেছেন :

In every country there exists actors, organizations and activities that meet the defined criteria of civil society. In some cases, however, the concept of civil society had little resonance. Actors see themselves belonging to a particular organization, sector or movement, but have no sense of belonging to civil society per se.[৯]

উন্নয়নশীল দেশসমূহে সিভিল সমাজ সংগঠনের মতো সংগঠন ঠিকই আছে, কিন্তু এ ধরনের সংগঠনগুলোর সিভিল সমাজ ধারণার প্রতি আনুগত্য নেই। এসব দেশ সিভিল সমাজ একটি ধারণা মাত্র; যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। বলা যায়, এসব দেশে সিভিল সমাজ হচ্ছে বাস্তবতার সন্ধানে একটি ধারণামাত্র (a concept in search of reality)।

অন্যদিকে কোনো কোনো সমাজতত্ত্ববিদ মনে করেন, উন্নয়নশীল দেশসমূহে সিভিল সমাজের অস্তিত্ব ছিল না। উন্নয়নশীল দেশসমূহে এ ধারণা আমদানি করেছেন পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকেরা। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে অগণতান্ত্রিক উন্নয়নশীল দেশসমূহে সিভিল সমাজের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্ভব। তাই আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সিভিল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেদার অর্থ বিনিয়োগ করছে। দাতাদের উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে হরেক রকম সিভিল সমাজ সংগঠন গড়ে উঠছে। এসব সংগঠন দেশের মাটিতে গজায়নি; বাইরে থেকে এনে এদের উন্নয়নশীল দেশের মাটিতে পোঁতা হয়েছে। স্টাইলস এ ধরনের সিভিল সমাজকে বলেছেন ‘ফরমায়েশি সিভিল সমাজ’ বা ‘civil society by design’[১০]। এ ধরনের সিভিল সমাজের কার্যক্রম তৃণমূলের মানুষেরা নিয়ন্ত্রণ করে না। এদের কর্মসূচি প্রণয়ন করে দাতারা, এসব কর্মসূচি প্রণয়নের অর্থও দেয় দাতারা। শিকড়বিহীন এসব প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্রের উজ্জীবনে কোনো লক্ষণীয় ভূমিকা রাখতে পারে না।

সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো শুধু শিকড়বিহীনই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান সুশীল নয়, দুঃশীল (uncivil/bad)। সাইমন চেম্বার ও জেফরি কপস্টেইন যথার্থই দাবি করেছেন যে দুঃশীল বা দুষ্ট সিভিল সমাজ সংগঠন শুধু উন্নয়নশীল দেশেই আছে তা নয়, এ সমস্যা উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহেও বিরাজ করছে।[১১] এটি একটি বাস্তব সমস্যা। সিভিল সমাজ সংগঠন শুধু সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে না। এদের সমাজকে পেছনের দিকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতাও রয়েছে। তাই দুষ্ট সিভিল সমাজ সংগঠন সম্পর্কে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে বাংলাদেশে সিভিল সমাজের পক্ষে একা সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব নয়। এরা রাজনৈতিক আন্দোলনে সহযোদ্ধা হতে পারে। এরা রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করতে পারে। কিন্তু একা সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর পক্ষে সমাজের রূপান্তর সম্ভব নয়। তবু সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাও সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর বড় একটি দায়িত্ব। সব স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তবু যত দিন রাষ্ট্রের চাপে সাধারণ মানুষের অধিকার ও সৃজনশীলতা হুমকির সম্মুখীন হবে, তত দিন সিভিল সমাজের ধারণা সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বারবার আকৃষ্ট করবে। মাইকেল এডওয়ার্ডস যথার্থই মন্তব্য করেছেন, ‘It remains compelling because it speaks to the best in us— the collective, creative and values-driven core of the active citizen- calling on the best in us to respond in kind to create societies that are just true and free’ । ১২ লাভ-লোকসানের মোহে নয়, অন্তরের টানে মানুষ সিভিল সমাজ সংগঠন গড়ে তুলবে। এ ধরনের মানুষের কথা স্মরণ করে কবিগুরু লিখেছেন, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে/ তবে একলা চলো রে॥’ তবে সাফল্য আসবে তখনই, যখন সিভিল সমাজ ও রাজনৈতিক শক্তিগুলো একত্রে কাজ করবে। অন্যথায় সিভিল সমাজ সুশীল নয়, দুঃশীল শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

পাদটীকা

১. Michal Edward 2011. ‘Civil Society’ hpp/wo.info.org/arsociation/civil society. htmail.

২. Neera Chandoke 2007. ‘Civil Society’ Development in Practice Vol. 17, No 4-5, 607-9

৩. Bent Flyvberg. 1998. ‘Havermas and Foucault: Thinkers for Civil Society’. The British Journal of Sociology. Vol 45 No 2, 210-233

৪. David Lewis, 2012. Bangladesh Politics, Economy and Civil Society. New Delhi: Cambridge University Press, 125-126.

৫. David Lewis 2012, প্রাগুক্ত

৬. Geoffrey D. Wood. 1997. ‘State Without Citizens: The Problem of the Franchise State’ in Too Close for Comfort, NGOs, States and Donors, ed. D. Hulme and M. Edwards. London: Macmillan, 79-92.

৭. Anthony Giddens. 1999. Runaway World: How Globalization is Reshaping our World. London: Profile Books, 77

৮. David Lewis 2012, প্রাগুক্ত

৯. Malena Carmen and Valkart Finn Heineich. 2007. ‘Civil Society a proposed Methodology for International Cooperative Research’. Development in Perspective Vol. 17. No. 3, 338-352

১০. Kendall W. Stiles. 2002. Civil Society by Design. Westport, Ct: Praeger.

১১. Sivnome Chambers and Geffrey Kopscin, ‘Bad Civil Society’ Political Theory. Vol. 28. No 6, 817-18

১২. Michal Edwards 2011. প্রাগুক্ত