১২. নির্বাচন পরিচালনা : আমার ভোট আমি দেব

১২.১ প্রস্তাবনা

উনিশ শ ষাটের দশকে তদানীন্তন মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত ছিল। তাঁর নির্বাচনী এলাকাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁদের কাছে ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাম্প্রদায়িক রাজনীতি গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই তাঁরা কোনোমতেই ফজলুল কাদের চৌধুরীকে ভোট দেবেন না। অন্যদিকে সব সংখ্যালঘু ভোট তাঁর বিপক্ষে চলে গেলে তাঁর নির্বাচনে পাস করার সম্ভাবনা খুবই সীমিত হয়ে যায়। চৌধুরীর চেলারা তাঁকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে ভোটারদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন। চৌধুরী এ পরামর্শ গ্রহণ করেননি। তিনি সরাসরি সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে যান এবং সেখানে তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা নেন। গ্রামের বৈঠকে তিনি প্রথমেই তাঁর নিজের এলাকায় রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ ও স্বাস্থ্য খাতে তিনি যেসব কাজ করেছেন, সেগুলো তুলে ধরেন এবং প্রশ্ন করেন যে তিনি কি সত্যি কথা বলছেন? সবাই একই সুরে বলে উঠলেন, চৌধুরী সাহেব যা বলেছেন, তা ঠিক। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, এত কাজ করার পর জনসাধারণের পক্ষে তাঁকে ভোট দেওয়া ঠিক হবে, কি হবে না। সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন যে তাঁকেই নির্বাচনে ভোট দেওয়া উচিত। এরপর চৌধুরী সাহেব বললেন যে জনগণের এ স্বীকৃতিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত এবং তিনি মনে করেন যে তিনি তাঁদের ভোট পেয়ে গেছেন। তিনি তখন তাঁদের পরামর্শ দেন যে আপনাদের কষ্ট করে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই। আমি আপনাদের ভোট পেয়ে গেছি। আর সঙ্গের চেলা-চামুণ্ডাদের বলে দিলেন এ অঞ্চলের কোনো ভোটার যেন কষ্ট . করে ভোটকেন্দ্রে না যায়, সেটা নিশ্চিত করতে। সংখ্যালঘু ভোটাররা তাঁর ইঙ্গিত বুঝতে পারেন এবং ভয়ে কেউ ভোটকেন্দ্রে হাজির হননি। বিপুল ভোটে ফজলুল কাদের চৌধুরী নির্বাচিত হন। ভোটকেন্দ্রে কোনো জাল ভোট দেওয়া হয়নি, কোনো প্রিসাইডিং বা পোলিং অফিসার বা পুলিশ কর্মকর্তাকে কোনো উৎকোচ দিতে হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন, যদিও সব ভোটার উপস্থিত থাকলে তিনি নির্বাচিত হতে পারতেন না। এখানে পেশিশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনি, পেশিশক্তির ভয় দেখিয়েই ফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের নির্বাচন নিশ্চয়ই অবাধ ও সুষ্ঠু নয়।

আসলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি অত্যন্ত দুরূহ প্রক্রিয়া। সুশাসন থেকে যেকোনো বিচ্যুতি নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। কাজেই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন এমন একটি সরকার, যা নির্বাচন-ব্যবস্থাকে কোনোভাবেই প্রভাবান্বিত হতে দেবে না। এই অধ্যায়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। অধ্যায়টি মূলত পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে নির্বাচনকালীন সরকার-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রস্তাবনার পর দ্বিতীয় খণ্ডে নির্বাচনকালীন সরকার- ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে ই-ভোটিং (বৈদ্যুতিন ভোট)-এর সম্ভাবনা ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কী কী ব্যবস্থা জরুরি, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১২.২ নির্বাচনকালীন সরকার

নির্বাচনকালীন সরকারের প্রয়োজনীয়তা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল। যেখানে গণতন্ত্র সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে জাল- জালিয়াতির মাধ্যমে নির্বাচনে জয়লাভের কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। তাই সরকারে যে-ই থাকুক না কেন, ভোটাররা নির্ভয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং ভোটের ফলাফলে জনমতই প্রতিফলিত হয়। তবে উন্নয়নশীল দেশে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও অন্তরে অনেক রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা নেই। এসব দেশে নির্বাচন মানে একধরনের খেলা এবং এরা ভোটে জেতার জন্য যেকোনো প্রতারণা-ছলনা এবং জাল-জালিয়াতি করতে দ্বিধাবোধ করে না। এর ফলে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে উন্নত দেশগুলোতে তত মাথাব্যথা নেই। এটি প্রধানত উন্নয়নশীল দেশের একটি বড় সমস্যা।

দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এখানে ক্ষমতাসীন দল নানাভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে ১৯৫৪ সালে ক্ষমতাসীন সরকার তাঁকে পরাজিত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিল, সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন :

ঢাকা থেকে পুলিশের প্রধানও গোপালগঞ্জে হাজির হয়ে পরিষ্কারভাবে তার কর্মচারীদের হুকুম দিলেন মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে। ফরিদপুর জেলার ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আলতাফ গওহর সরকারের পক্ষে কাজ করতে রাজি না হওয়ায় সরকার তাকে বদলি করে আরেকজন কর্মচারী আনলেন। তিনি আমার এলাকায় যেয়ে নিজেই বক্তৃতা করতে শুরু করলেন এবং ইলেকশনের তিন দিন পূর্বে সেন্টারগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলেন, যেখানে জামান সাহেবের সুবিধা হতে পারে। আমার পক্ষে জনসাধারণ, ছাত্র ও যুবকরা কাজ করতে শুরু করল নিঃস্বার্থভাবে। নির্বাচনের চার দিন পূর্বে শহীদ সাহেব সরকারি দলের ঐসব অপকীর্তির খবর পেয়ে হাজির হয়ে দু’টা সভা করলেন। আর নির্বাচনের একদিন পূর্বে মওলানা সাহেব হাজির হয়ে একটা সভা করলেন। নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্বে খন্দকার শামসুল হক মুক্তার সাহেব, রহমত জান, শহীদুল ইসলাম ও ইমদাদকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে ফরিদপুর জেলে আটক করা হলো। একটা ইউনিয়নের প্রায় চল্লিশজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। নির্বাচনের মাত্র তিনদিন পূর্বে আরও পঞ্চাশ জনের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট দেওয়া হয়।

তবে ১৯৫৪ সালে জনমত সরকারের এত বিপক্ষে ছিল যে নির্বাচনকালীন সরকারের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও নির্বাচনে ভরাডুবি ঠেকানো যায়নি। ১৯৫৪ সালের পর সামরিক শাসনামলে ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করার জন্য নতুন নতুন কৌশল বের করে। বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণসমর্থনহীন সামরিক শাসকেরা তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচনকে একটি প্রহসনে পরিণত করেন। এ ধরনের পরিস্থিতি ব্রিটিশ শাসনামলে ছিল না, তার কারণ হলো যে দেশীয় রাজনীতিবিদেরা জালিয়াতি করতে চাইলেও তাতে বিদেশি শাসকেরা বাধা দিত। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ ধরনের হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়ে যায় এবং নির্বাচন-ব্যবস্থায় লোকের আস্থা কমে যায়। বাংলাদেশে এরশাদের শাসনামলে সরকারের হস্তক্ষেপ এত বেড়ে যায় যে নির্বাচন প্রায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে যখন ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে গেল, তখন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ দাবি করল যে ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় থেকে নয়, ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতা ছাড়ার পর স্বাধীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে তাদের ব্যবস্থাপনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রবল গণ-আন্দোলনের মুখে সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশে সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন ১৯৯৬-এর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পাওয়া না যায়, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হবে। যদি এটাও সম্ভব না হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্যে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত অনুরূপ বিচারকের অব্যবহৃত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলোচনা করে কাউকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে। যদি এটিও সম্ভব না হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এই ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এসব নির্বাচনে যে দল হেরে যায়, তারা নির্বাচনকে কারচুপির নির্বাচন বলে প্রত্যাখ্যান করে। তবে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরা অভিমত ব্যক্ত করেন, এসব নির্বাচন স্বাধীন, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। ২০০০ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন প্রোগ্রাম তাদের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (Human Development Report 2000)-এ বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নতুন গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ জয়যাত্রারূপে (an important advance in new democracy) আখ্যায়িত করেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থাকে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়। এই রায়ের প্রধান যুক্তি হলো, তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অনির্বাচিত সরকার এবং একটি গণতান্ত্রিক দেশ অনির্বাচিত সরকার দ্বারা শাসিত হতে পারে না। অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে যে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার বৈধতা মেনে নেন এবং নির্দেশ দেন যে সংসদ সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা আরও দুটি নির্বাচনে বহাল রাখতে পারে। অবশ্য পরে বিস্তারিত রায়ের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার – ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন আইনগত দিক থেকে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না? এ ব্যবস্থার সমালোচকেরা বলে থাকেন যে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। ভারতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো বিধান নেই, কিন্তু পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়াই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পৃথিবীর অধিকাংশ গণতন্ত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থা নেই। এ ধরনের অনির্বাচিত সরকার গণতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। সুতরাং বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো প্রয়োজন নেই। এই বক্তব্যে যেসব যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা সঠিক। কিন্তু শুধু উপরিউক্ত যুক্তির ভিত্তিতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক হবে না। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে :

১. বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর অসাধারণ ক্ষমতা

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর যে ক্ষমতা রয়েছে, পৃথিবীর খুব অল্প রাষ্ট্রেই সরকারপ্রধানের এত ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সাধারণত তিন পর্যায়ের সরকার থাকে। প্রথমত, সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার; দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে প্রাদেশিক সরকার; এবং তৃতীয় পর্যায়ে থাকে স্থানীয় সরকার। প্রাদেশিক সরকার ও স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধস্তন স্তরের হলেও তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা কেন্দ্রের আদেশ বাস্তবায়ন না করে নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু বাংলাদেশে মাত্ৰ এক স্তরের সরকার (Unitary) রয়েছে এবং সরকারপ্রধান যা চাইবেন, তা-ই ঘটবে। ভারতে বর্তমানে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার রয়েছে কিন্তু সব প্রদেশে বিজেপির শাসন নেই। কাজেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ভারতের সর্বত্র যা খুশি তা-ই করা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষেও অনেক কিছু করা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যেমন পুলিশ বাহিনী আছে, তেমনি প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকারেরও নিজস্ব পুলিশ বাহিনী রয়েছে। কোন ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পুলিশ বাহিনী কাজ করবে, সে সম্পর্কেও দেশটিতে আইন রয়েছে। কাজেই ট্রাম্প চাইলেই প্রাদেশিক পুলিশ বাহিনী অথবা স্থানীয় সরকারের পুলিশ বাহিনী কোনো ব্যবস্থা নেবে না। অন্যদিকে আইন অনুসারে বাংলাদেশে পুলিশ বাহিনী একটি এবং এই পুলিশ বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করেন দেশের সরকারপ্রধান। তিনি যে আদেশ দেবেন, পুলিশ বাহিনী সে আদেশ পালন করবে। এ ধরনের কেন্দ্রীভূত সরকার পৃথিবীর খুব কম দেশেই রয়েছে। পুলিশের ওপর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এই অসীম ক্ষমতা নির্বাচনের ওপর অশুভ প্রভাব ফেলতে পারে। (যদি বিরোধী দলের বক্তব্য মেনে নিই, তাহলে এ ধরনের প্রভাব পড়ছেও।

২. সরকারপ্রধান দলের প্রধান

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শুধু নির্বাচিত প্রতিনিধিই নন, তিনি একটি রাজনৈতিক দলের প্রধানও বটে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব হলো ‘ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সবার প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করা’। অথচ দলীয় প্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্ব হলো দলের লোকদের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করা। নির্বাচনের সময় তাই স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টির আশঙ্কা অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক বেশি।

৩. আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিকীকরণ

এখানে আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিকীকরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্ৰ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যে ভাগ সরকারের অনুগত থাকে, সরকার তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়। আর যারা সরকারের বিরোধী থাকে, তাদের বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যায়, অতি সম্প্রতি অনুগত কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো পদ ছাড়া বাংলাদেশে হাজার হাজার কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সরকারকে বছরে ১০০ কোটি টাকার বেশি গচ্চা দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে আমলাতন্ত্র নির্বাচনী কারচুপিতে অংশ নিয়েছে এবং তার ফলে এদের ওপর জনগণের আস্থা অনেকাংশে কমে গেছে। ভারতে এক থেকে তিন মাস সময় ধরে নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনে প্রদত্ত ব্যালট ভোট গণনার পূর্ব পর্যন্ত কর্মকর্তাদের কাছে গচ্ছিত থাকে। ভারতে এখন পর্যন্ত এ ধরনের ব্যালটে কোনো হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, এমন অভিযোগ কোনো নির্বাচনী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়নি। অথচ বাংলাদেশে একজন নির্বাচনী কর্মকর্তাও পাওয়া যাবে না, যার কাছে এক দিনের জন্যও ব্যালট জমা রাখতে সব রাজনৈতিক দল রাজি হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করা না হবে, তত দিন পর্যন্ত বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তা থেকে যাবে।

৪. রাজনৈতিক সংস্কৃতি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্রের জন্য একটি বড় সমস্যা। এখানে সংঘাতের রাজনীতি চলছে। এক দল অপর দলকে যেকোনো মূল্যে রাজনীতি থেকে উৎখাত করার জন্য তৎপর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একদল অপর দলের ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণু থাকে। এখানে এ ধরনের সহিষ্ণুতা নেই। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যেকোনো হীন কাজ করতেও অনেক ক্ষেত্রে আপত্তি করে না। কাজেই উদার রাজনৈতিক দল ছাড়া এখানে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়।

৫. শুধু নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট নয়

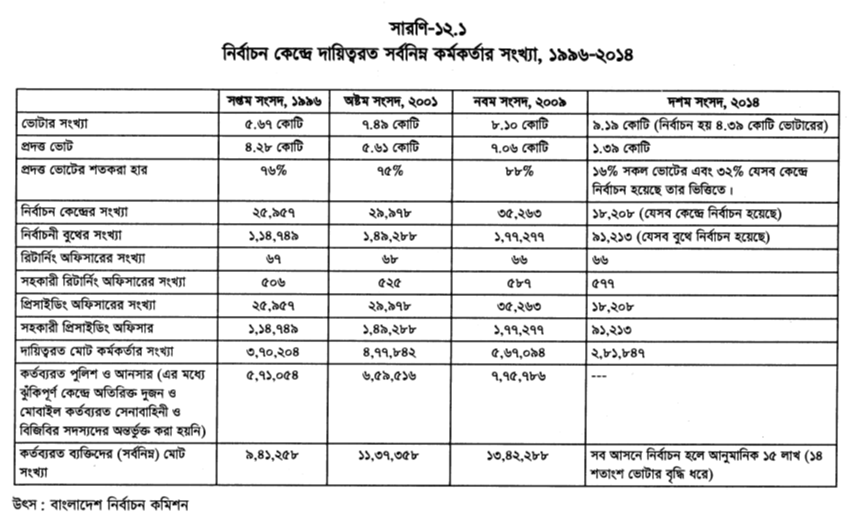

বাংলাদেশের জন্য নির্বাচন একটি বড় উদ্যোগ। সারণি-১২.১ থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০০৯ সালে নবম সংসদ নির্বাচনে শুধু নির্বাচনী কেন্দ্ৰসমূহে নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছেন প্রায় ১৩ লাখ ৪২ হাজার কর্মকর্তা (যার মধ্যে নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন ৫.৬৭ লাখ কর্মকর্তা এবং আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে ছিলেন পুলিশ ও আনসার বাহিনীর ৭.৭৫ লাখ সদস্য)। এর বাইরে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা টহলে ও ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচনী কেন্দ্ৰসমূহে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত অসামরিক কর্মকর্তাদের কাজ করতে হয়েছে। তাই সর্বসাকল্যে এই নির্বাচনে সাড়ে চৌদ্দ লাখ থেকে পনেরো লাখ ব্যক্তি কাজ করেছেন। ভোটারসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৪ সালে নির্বাচন খণ্ডিত ছিল। ৯.১৯ কোটি ভোটারের মধ্যে মাত্র ৪.৩৯ কোটি ভোটারের ভোটদানের সুযোগ ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন নির্বাচনে অধিকাংশ ভোটারের ভোট দেওয়ার সুযোগ ছিল না। অর্থাৎ ভোটদান ছিল অত্যন্ত সীমিত। মোট ভোটারের মাত্র ১৬% ভোট দেয় এবং যেসব কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে মাত্র ৩২ শতাংশ ভোটার ভোট দিতে পারে। তাই ২০১৪ সালের নির্বাচনের তথ্যসমূহ ব্যবহার না করে যদি ২০০৯ সালের •সংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তির প্রক্ষেপণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে ২০১৪ সালে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কমপক্ষে ষোলো থেকে সাড়ে ষোলো লাখ ব্যক্তিকে কর্তব্য পালন করতে হতো। পরবর্তী নির্বাচনে এই সংখ্যা সতেরো লাখ থেকে সাড়ে সতেরো লাখে দাঁড়াতে পারে। এঁরা সরকারের প্রত্যক্ষ কর্মচারী অথবা সরকারনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। এরা নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা নন। নির্বাচন কমিশনের এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। তাই নির্বাচন কমিশনের প্রতি সরকারের পূর্ণ সমর্থন না থাকলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এই বিপুল কর্মী বাহিনীর কাছ থেকে কাজ আদায় করা সম্ভব নয়। কাজেই দেশে এমন সরকার থাকতে হবে, যারা নির্বাচন কমিশনের সাথে একযোগে অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বাধীন নির্বাচন করতে চায়।

তাত্ত্বিকভাবে চার ধরনের নির্বাচনকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব :

১. অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

২. সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

৩. নির্বাচন ঘোষণার সময়ে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল, সেই সরকার কর্তৃক নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন।

৪. নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনার জন্য সরকার ও বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রীদের সমন্বয়ে দেশ পরিচালনা করা।

১. অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার

বাংলাদেশের আগে পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানে এ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান ছিল না। বাংলাদেশে এই বিধান সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের অনুকরণে পাকিস্তানে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানে ২২৪ ১এ ও ১বি অনুচ্ছেদে ২০১০ সালে অষ্টম সংবিধান সংশোধনী আইনে নিম্নরূপ বিধান করা হয়েছে :

(1A) On dissolution of the Assembly on completion of its term, or in case it is dissolved under Article 58 or Article 112, the President, or the Governor, as the case may be, shall appoint a care-taker Cabinet:

Provided that the care-taker Prime Minister shall be (appointed) by the President in consultation with the Prime Minister and the Leader of the Opposition in the outgoing National Assembly, and a care-taker Chief Minister shall be appointed by the Governor in consultation with the Chief Minister and the Leader of the Opposition in the outgoing Provincial Assembly:

[Provided further that if the Prime Minister or a Chief Minister and their respective Leader of the Opposition do not agree on any person to be appointed as a care-taker Prime Minister or the care-taker Chief Minister, as the case may be, the provisions of Article 224A shall be followed:]

Provided [also] that the Members of the Federal and Provincial care-taker Cabinets shall be appointed on the advice of the care-taker Prime Minister or the care-taker Chief Minister, as the case may be.

(1B) Members of the care-taker Cabinets including the care-taker Prime Minister and the care-taker Chief Minister and their immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following elections to such Assemblies.

যেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের বিষয়ে একমত হতে ব্যর্থ হন, সেখানে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

224A. (1) In case the Prime Minister and the Leader of the Opposition in the outgoing National Assembly do not agree on any person to be appinted as the care-taker Prime Minister, within three days of the dissolution of the National Assembly, they shall forward two nominees each to a Committee to be immediately constituted by the Speaker of the National Assembly, comprising eight members of the outgoing National Assembly, or the Senate, or both, having equal representation from the Treasury and the opposition, to be nominated by the Prime Minister and the Leader of the Opposition respectively.

(2) In case a Chief Minister and the Leader of the Opposition in the outgoing Provisional Assembly do not agree on any person to be appinted as the care-taker Chief Minister, within three days of the dissolution of that Assembly, they shall forward two nominees each to a Committee to be immediately constituted by the Speaker of the Provincial Assembly., comprising six members of the outgoing Provincial Assembly having equal representation from the Treasury and the Opposition, to be nominated by the Chief Minister and the Leader of the Opposition repectively.

( 3 ) The Committee constituted under clause (1) or (2) shall finalize the name of the care-taker Prime Minister or care-taker Chief Minister, as the case may be, within three days of the referral of the matter to it:

Provided that in case of inability of the Committee to decide the matter in the aforesaid period, the names of the nominees shall be referred to the Election Commission of Pakistan for final decision within two days.

(4) The incumbent Prime Minister and the incumbent Chief Minister shall continue to hold office till appointment of the care-taker Prime Minister and the care-taker Chief Minister, as the case may be.

(5) Notwithstanding anything contained in clauses (1) and (2), if the members of the Opposition are less than five in the Majlis-e- Shoora (Parliament) and less than four in any Provincial Assembly, then all of them shall be members of the Committee mentioned in the aforesaid clauses and the Committee shall be deemed to be duly constituted].[৩]

পাকিস্তানে যদি সর্বসম্মতিক্রমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্ৰী নিয়োগ করা সম্ভব না হয়, তাহলে কমিটি কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের তালিকা নিৰ্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়। এবং সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা নির্ধারণ করে। পাকিস্তানে সংবিধানের এই সংশোধনী নিয়ে কোনো আইনগত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। অতি সম্প্ৰতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকার ইচ্ছা করলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দাখিল করতে পারে। তবে সুপ্রিম কোর্ট এই পিটিশন যে গ্রহণ করবেন, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

২. সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার

এ ধরনের সরকার এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে সংবিধান সংশোধন করে নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ৯০ দিনের জন্য একটি নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে নিম্নরূপ :

ক. বিদায়ী সংসদ এই নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচন করবে। তবে এই সরকারের মেয়াদ হবে ৯০ দিন। ৯০ দিনের পর এই সরকার থাকবে না, যদি ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ব্যর্থ হয়, তবে পুরোনো সংসদ আবার ৯০ দিনের জন্য আরেকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন করবে।

খ. নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ২০টি আসন থাকবে। ২০টি আসনের মধ্যে ১০টি আসনের জন্য সরকারি দল ২০ জন দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেবে আর বিরোধী দলসমূহ বাকি ১০টি আসনে ২০ জন দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেবে। সংসদ সরকারি দলের মনোনীত ২০ জন প্রার্থী থেকে ১০ জন এবং বিরোধী দলের মনোনীত প্রার্থী থেকে ১০ জন সদস্যকে নির্বাচিত করবে।

গ. নির্বাচিত ২০ জন সদস্য গোপন ব্যালটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবেন। যদি ব্যালটে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তাহলে লটারির মাধ্যমে এই ২০ জনের মধ্যে একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হবেন।

ঘ. এই সরকারের দায়িত্ব হবে নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনা করা এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের বাইরে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা।

যেহেতু এই সরকার সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবে, সেহেতু এই সরকারকে অগণতান্ত্রিক সরকার বলা যাবে না। তাই সুপ্রিম কোর্টের রায় এ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তবে এ ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠায় মূল সমস্যা আইনগত নয়, সমস্যাটি হলো রাজনৈতিক। বর্তমান সরকার যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কোনোমতেই রাজি নয়, সেহেতু এ ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে খুব একটা আছে বলে মনে হয় না।

৩. নির্বাচন ঘোষণার সময়ে যে সরকার ক্ষমতায় থাকে, সেই সরকার কর্তৃক নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন

বাংলাদেশে বর্তমানে সংঘাতের রাজনীতি চলছে। এই সংঘাতের রাজনীতিতে বিরোধী দল কখনো ক্ষমতাসীন সরকারের নিরপেক্ষতার দাবি মানবে না। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলও তাদের ক্ষমতা হ্রাস করতে রাজি হবে না। এই অবস্থাতে এ ধরনের সরকার অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে সক্ষম হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

৪. নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনার জন্য সরকার ও বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রীদের সমন্বয়ে দেশ পরিচালনা করা

বিগত নির্বাচনের সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের একটি প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু বিরোধী দল এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। বিরোধী দলের বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশে বর্তমানে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু আছে, তাতে সব ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে। মন্ত্রীরা ফুঁটো জগন্নাথ। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কোনো ক্ষমতা নেই। কাজেই বিরোধীদলীয় সদস্য মন্ত্রিসভায় থাকলেও সরকারের ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর তার কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে প্রধানমন্ত্রী নিজে চাইলে তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করা সম্ভব। তাঁর ক্ষমতার উৎস হলো কার্যবিধিমালা বা Rules of Business। কার্যবিধিমালায় বিধান রয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী চাইলে যেকোনো বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিতে পারবেন। আর ওই নির্দেশ মন্ত্রণালয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। উপরন্তু প্রজাতন্ত্রের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ ও বদলিতে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করলে কার্যবিধিমালা ভেঙে ব্যবস্থা নেওয়ার অগ্রিম অনুমতি দিতে পারেন অথবা কার্যবিধিমালার যেকোনো বিচ্যুতি অনুমোদন করতে পারেন। এই অবস্থায় নির্বাচনকালীন সরকারের ক্ষেত্রে কার্যবিধিমালায় দুটি পরিবর্তন আনলে বিরোধীদলীয় সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যরাও সরকার পরিচালনায় সমদায়িত্ব পালন করতে পারেন। প্রথমত, ওপরে বর্ণিত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাসমূহ নির্বাচনকালে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে মন্ত্রিপরিষদের হাতে দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্বাচনকালীন সরকারের জন্য বিধান করা যেতে পারে যে এই সরকারের সব সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হতে হবে। তাহলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং বিরোধী দলের পক্ষে সরকারে অর্থবহ অংশগ্রহণ সম্ভব হতে পারে। আরও একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। নির্বাচনকালে কোনো দলের প্রধান বা মহাসচিব নির্বাচনী মন্ত্রিসভার সদস্য হবেন না, এ ধরনের বিধান করা যেতে পারে। এ ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন নেই। Rules of Business এ সংশোধন এনে তা প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করতে পারেন।

১২.৩ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং কেবলই সংবিধান ও আইনের অধীন হবে। তবে এই স্বাধীনতা তাত্ত্বিক। সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে যে নির্বাচন কমিশনকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মাধ্যমেই নির্বাচন করতে হবে। তাই সংবিধানের ১২০ অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে যে, ‘এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।’ সংবিধানের ১২৬ ধারায় আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে তাকে সহায়তা করা সব নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য বলে গণ্য হবে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কারও ওপর নির্ভর না করে দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ বিষয়গুলো হলো নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের নিয়মাবলি, নির্বাচন অনুষ্ঠানের তফসিল এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ভিত্তিতে নির্বাচন সংক্রান্ত সব বিষয়ে নির্দেশ প্রদান। কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন দেশের নির্বাহী কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল। নির্বাচন কমিশন ছাড়া চার ধরনের কর্মকর্তা নির্বাচন অনুষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেন :

১. রিটার্নিং অফিসার

২. অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার

৩. প্রিসাইডিং অফিসার

৪. পোলিং অফিসার।

রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা সম্পর্কে The Representation of the People Order, ১৯৭২-এর ৭(৪ ও ৫) ধারাতে নিম্নরূপ বিধান করা হয়েছে :

4. It shall be the duty of a Returning Officer to do all such acts and things as may be necessary for effectively conducting an election in accordance with the provisions of this order and the rules.

5. Subject to the superintendence, direction and control of the Commission, the Returning Officer shall supervise all work in the district in connection with the conduct of elections and shall also perform such other duties and functions as may be entrusted to him by the Commission.[৪]

এই বিধানের ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সব দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারকে দেওয়া হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারের ওপর নির্বাচন কমিশনের মাত্র তিনটি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে : ‘Suprintendence direction and control. এই ধরনের দায়িত্ব অবশ্যই আইনের মাধ্যমে পালন করতে হয়। পক্ষান্তরে রিটার্নিং অফিসারের নির্বাচন পরিচালনার ক্ষমতা আইনের ৯(২) ধারায় প্রিসাইডিং অফিসারকে দেওয়া হয়েছে :

A Presiding Officer shall conduct the poll in accordance with the provisions of this Order, and the rules, shall be responsible for maintaining order at the polling station and shall report to the Returning Officer any factor or incident which may, in his opinion, affect the fairness of the poll:

Provided that during the course of the poll the Presiding Officer may entrust such of his functions as may be specified by him to any Assistant Presiding Officer and it shall be the duty of the Assistant Presiding Officer to perform the functions so entrusted.

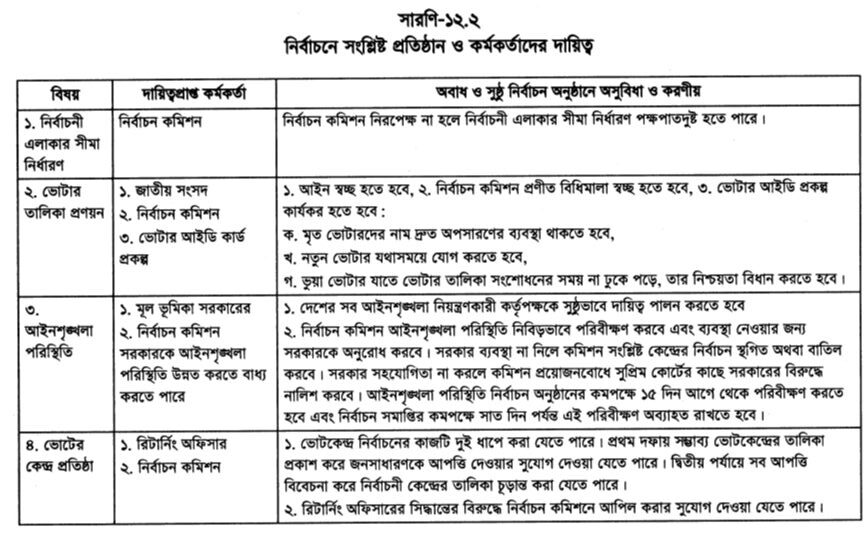

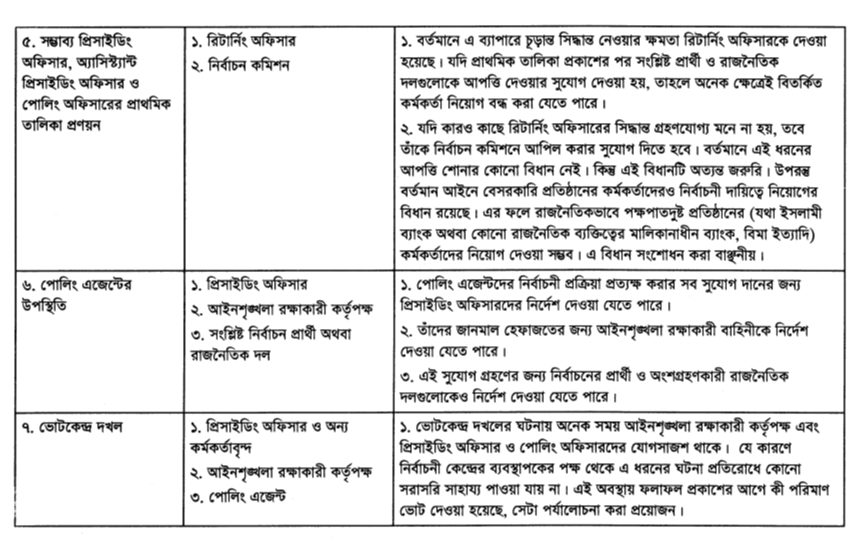

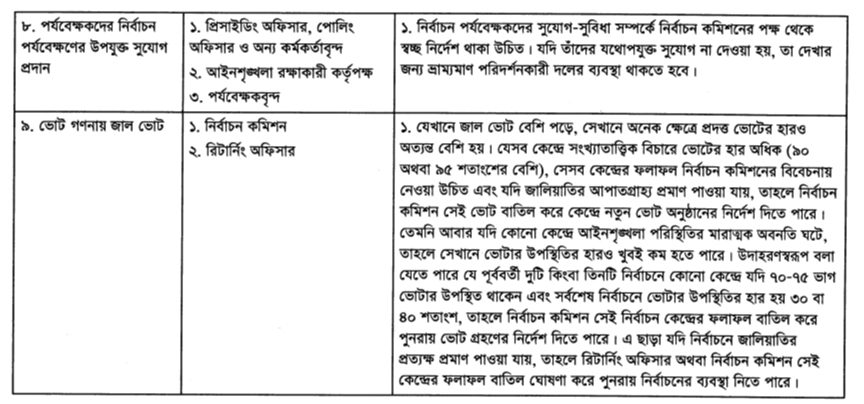

আইন অনুসারে সরকার সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকেই রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ দিতে পারে। এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কোনো দায়িত্ব নেই, তবে কোনো নিয়োগের বিরুদ্ধে কেউ আপত্তি করলে নির্বাচন কমিশন সে কর্মকর্তাকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। তাই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারের ভূমিকা নির্বাচন কমিশনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। তবে রিটার্নিং অফিসারের পক্ষে একা সব ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না, তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। কাজেই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শুধু নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতাই যথেষ্ট নয়, এর জন্য রিটার্নিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের নিরপেক্ষতাও অপরিহার্য। নিচের সারণি-১২.২-এ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাঁদের কাজের অসুবিধাসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

সারণি-১২.২

নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব

ওপরের সারণি থেকে যেসব সংস্কার প্রয়োজনীয় বিবেচিত হচ্ছে, সেগুলোকে দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :

১. সংস্কারের প্রয়োজন কিন্তু এ ধরনের সংস্কার কার্যকর করার জন্য দীর্ঘ সময়ের দরকার। সে ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদে এ সমস্ত ত্রুটি-দুর্বলতা হ্রাস করার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. সংস্কারের প্রয়োজন এবং এই মুহূর্তেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

.

১. সংস্কারের প্রয়োজন কিন্তু এ ধরনের সংস্কার কার্যকর করার জন্য দীর্ঘ সময়ের দরকার—

ক. নির্বাচন কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা : নির্বাচন কমিশন ও সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়ে থাকে যে নির্বাচন কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নেই এবং অর্থের অভাবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ কথা সত্যি, বাজেট বরাদ্দের জন্য নির্বাচন কমিশনকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং সব সময় কমিশন অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায় না। অন্যদিকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অভিযোগ করা হয় যে নির্বাচন কমিশনের সব ব্যয় জরুরি ভিত্তিতে করা হয় এবং সব ক্ষেত্রে সরকারের বিধিমালা সুষ্ঠুভাবে প্ৰতিপালন করা সম্ভব হয় না। এর ফলে এ ধরনের খরচে দুর্নীতি ও অনিয়মের অবকাশ রয়েছে। কাজেই নির্বাচন কমিশনকে তার চাহিদামতো অর্থ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। উপরন্তু সরকারের সম্পদ অসীম নয়, ফলে নির্বাচন কমিশনকে অতিরিক্ত অপ্রত্যাশিত বরাদ্দ দিতে গেলে সরকারের অন্যান্য ব্যয়ের ওপর চাপ পড়ে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে Charged Expenditure ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ বাজেট পাস করে। একমাত্র ব্যতিক্রম করা হয়েছে জাতীয় সংসদের নিজের বাজেটের ক্ষেত্রে। এই বাজেট জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি (যাতে স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা থাকেন) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু এই কমিটি বাজেট অনুমোদনের পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য বিবেচনা করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের আপত্তির ভিত্তিতে প্রস্তাবিত বাজেটের আকার হ্রাস করা হয়। যেহেতু সংসদ নির্বাচনের সময়ে সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়, সেহেতু জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তবে নির্বাচন ঘোষণার আগে এ ধরনের বাজেট কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করা যেতে পারে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, অতীতে যেখানে নির্বাচন কমিশনের সব দাবি মেটানো সম্ভব হয়নি, সেখানেও নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো বড় সমস্যা দেখা দেয়নি।

খ. নির্বাচনী ব্যয়সংক্রান্ত আইনের সংস্কার : পৃথিবীর সর্বত্র অনৈতিক নির্বাচনী ব্যয় গণতন্ত্রের জন্য একটি বড় সমস্যা। একজন পর্যবেক্ষক যথার্থই লিখেছেন :

Lavishly funded electoral campaigns have become the only way to get elected and the biggest threat to good government once the polls have closed. Money and politics have been intimately linked since democracy’s earliest days, and campaign finance scandals are exposed and forgotten with dismaying regularity. But a recent rash of scandals in affluent and stable democracies reveals new forces at work.[৫]

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জার্মানি, ইসরায়েল থেকে দক্ষিণ এশিয়া—সর্বত্রই নির্বাচনের ক্ষেত্রে কালোটাকার অভিযোগ রয়েছে। এ সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছে বিশ্বায়ন। উন্নত দেশের বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে চায়। আবার উন্নত দেশসমূহেও এ ধরনের দুর্নীতি চলছে।

কোনো কোনো দেশে নির্বাচনে দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য জাতীয় নির্বাচনে সরকারের পক্ষ থেকে প্রার্থীদের অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই বরাদ্দের ফলে নির্বাচনে দুর্নীতি কমেনি। মূল প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার বাইরে, সমর্থকেরাও তাঁদের পছন্দের প্রার্থীর সমর্থনে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু আইন অনুসারে তাঁদের নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় নেই। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই নির্বাচনে কালোটাকার দৌরাত্ম্য কমানো সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে মাত্র তিনটি দেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে। সেই দেশগুলো হলো সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ে। বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়েতে নির্বাচনী ব্যয় সীমিত। এর কারণ হলো ওই তিন দেশে রাজনৈতিক দলগুলো বিশ্বাস করে যে যেসব প্রার্থী নির্বাচনে বেশি অর্থ ব্যয় করেন, তাঁদের মনোনয়ন দেওয়া ঠিক হবে না। এই তিন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দুর্নীতিবাজ প্রার্থীদের বাদ দেওয়া হয়। এ সংস্কৃতির জন্যই এই তিনটি দেশে নির্বাচনের ব্যয় সীমিত রাখা সম্ভব হয়েছে। কাজেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোতে একই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই পরিবর্তন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীদের কোনো সরকারি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় না। তবে প্রার্থীদের অর্থ সংগ্রহ এবং নির্বাচনী ব্যয় সম্পর্কে সর্বোচ্চ সীমা আইনে নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচন শেষে সব প্রার্থীর জন্য এ সম্পর্কে হিসাব দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে এ ধরনের বিধান নির্বাচনে দুর্নীতি হ্রাসে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয় না। তবু প্রচলিত বিধিবিধানকে কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্বাচনে কালোটাকার দৌরাত্ম্য হ্রাস করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ. নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ নির্বাচন কমিশনের অধীনে সৃষ্টি করা : নির্বাচন কমিশনকে বর্তমানে কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাঁদের ওপর নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্ব অত্যন্ত ক্ষীণ। যদি নির্বাচনের সময় সব গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা অধিষ্ঠিত থাকেন, তবে তাঁদের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন করা অনেক সহজ হয়। তবে এ ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব বলে মনে হয় না। বাংলাদেশে নির্বাচনের কাজে প্রায় ৫.৬৭ লাখ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ব্যবহার করা হয়। নির্বাচন সব সময় অনুষ্ঠিত হয় না। কাজেই নির্বাচন কমিশনে এত পদ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যদি ধরে নেওয়া হয় যে শুধু নির্বাচন পরিচালনার জন্য দরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পদগুলো কমিশনে সৃষ্টি করতে হবে, তাহলেও প্রায় ছয় শ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করতে হয়। যখন নির্বাচন থাকবে না, তখন এসব কর্মকর্তার যথেষ্ট কাজ থাকবে না। এখানে আরও একটি বড় সমস্যা রয়েছে, রিটার্নিং অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারকে সরকারের সব শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাজের সমন্বয় করতে হয়। এ ধরনের কাজ প্রশাসন পরিচালনায় অভিজ্ঞ না হলে করা সম্ভব নয়। এ জন্য বাংলাদেশে রিটার্নিং অফিসার পদে সব সময়ই ডেপুটি কমিশনার বা অ্যাডিশনাল কমিশনারদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ভারতেও একই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তানে যে সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সে নির্বাচনে জেলা জজদের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল। সুতরাং দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক পরিবেশে নির্বাচন কমিশনে পাঁচ-ছয় শ প্রথম শ্রেণির অফিসার পদ মঞ্জুর করা হলেও এ ধরনের কর্মকর্তারা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবেন কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আরও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন।

২. সংস্কারের প্রয়োজন এবং এই মুহূর্তেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে-

ক. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। অতীতে এই উপমহাদেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোই প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দিয়েছে, কিন্তু এ ধরনের নিয়োগ নিয়ে অতীতে কোনো বিতর্ক দেখা যায়নি। বর্তমানে সরকার যাকেই নিয়োগ দেয়, বিরোধী দল সেটাকেই সন্দেহ করে। কাজেই নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও সদস্যদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা অসম্ভব যদি না রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে মনোনয়নের জন্য বিভিন্ন কমিটি সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এসব কমিটির মনোনয়ন নিয়েও বিতর্ক হয়েছে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক মনোনীত প্ৰধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা মোটামুটিভাবে সন্তোষজনকভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালনে সফল হয়েছেন (যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদেরও সমালোচনা করা হয়েছে)। গত তিন দশকে ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক মনোনীত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনের সদস্যরা বিরোধী দলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হননি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ সমস্যার কোনো চটজলদি সমাধান নেই। যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহলে বিধান করা যেতে পারে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করবে এবং তারা একটি স্বাধীন কমিটি এই সব পদে মনোনয়নের জন্য গঠন করবে। কিন্তু আপাতত বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই ব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সংসদীয় কমিটির অনুমোদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেহেতু সংসদীয় কমিটির বেশির ভাগ সদস্যই সরকারি দলের, সেহেতু এসব ক্ষেত্রে সরকারি মনোনয়ন সংসদীয় কমিটিতে পাস হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবু সংসদীয় কমিটিতে বিরোধী দলীয় সদস্যরা থাকেন এবং তাঁরা সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের বিশেষ অযোগ্যতা শুনানির সময় তুলে ধরতে পারেন। এর ফলে সরকার হয়তো অতি বিতর্কিত প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। উপরন্তু নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্য কমিশনারদের নির্বাচন ও যোগ্যতা সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে হবে। এই আইনে সংসদীয় কমিটির অনুমোদনের জন্য বিধান রাখতে হবে।

খ. ভোটকেন্দ্র নির্বাচনে স্বচ্ছতা এবং এ সম্পর্কে আপিলের ব্যবস্থা করা : অনেক সময় প্রার্থীরা তাঁদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে চান। এ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে থাকেন। ভোটকেন্দ্রের অবস্থান নির্বাচনে নিরপেক্ষতার জন্য জরুরি, তাই রিটার্নিং অফিসারদের দায়িত্ব হবে এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসাররা প্রতিটি নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করবেন। এই তালিকা প্রণয়নে পূর্ববর্তী নির্বাচন যেসব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেসব কেন্দ্রকে পুনরায় নির্বাচন করবেন। যদি কোনো পরিবর্তন হয়, তাহলে কেন পরিবর্তন হয়েছে, সে ব্যাখ্যাসহ নতুন কেন্দ্রের স্থান ঘোষণা করবেন। এই প্রাথমিক তালিকা প্রকাশের পর রাজনৈতিক দল ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের এ ব্যাপারে আপত্তি করার সুযোগ দিতে হবে। রিটার্নিং অফিসার সে আপত্তির ওপর প্রকাশ্য শুনানির ব্যবস্থা করবেন এবং শুনানি শেষে নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করার সুযোগ থাকবে। নির্বাচন কমিশনও প্রকাশ্য শুনানির মাধ্যমে এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে।

গ. নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা : পর্যবেক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। কোনো পর্যবেক্ষক যদি উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা না পান, তাহলে রিটার্নিং অফিসার এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁর অভিযোগ দাখিল করার স্বচ্ছ পদ্ধতি থাকা উচিত। উপরন্তু পর্যবেক্ষকদের যাতে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়, সেটা নিশ্চিত করার জন্য ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শক দলের ব্যবস্থা করা উচিত।

ঘ. ফলাফল ঘোষণার আগে সম্ভাব্য জাল ভোট চিহ্নিতকরণ ও ওই সব কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা : নির্বাচন কমিশন প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের বিগত দুটি বা তিনটি নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করবে। সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করবে যে ওই নির্বাচনী এলাকাতে সর্বোচ্চ কত শতাংশ ভোট পড়া সম্ভব এবং সর্বনিম্ন ভোটের শতকরা হার কী হতে পারে। যদি কোনো কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ভোটের হারের চেয়ে বেশি ভোট পড়ে অথবা সর্বনিম্ন ভোটের হারের চেয়ে কম ভোট পড়ে, তাহলে নির্বাচন কমিশন সেই কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত করতে পারে এবং ওই কেন্দ্রে পুনরায় ভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারে। এই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে যারা জাল ভোট দেয়, তাদেরকে খানিকটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং এর ফলে জাল ভোটের পরিমাণ কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে।

ঙ. নির্বাচনী কর্মকর্তা নিয়োগে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা: বর্তমানে নির্বাচন কমিশন প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য রিটার্নিং অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে। তাঁরা সাধারণত বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য। এই ক্যাডারের অনেক কর্মকর্তাই রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত। কাজেই নির্বাচন কমিশন প্রথমে তাঁদের নিয়োগের প্রস্তাব সম্পর্কে একটি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করতে পারে। এই তালিকা প্রকাশের পর রাজনৈতিক দলগুলো এ সম্পর্কে তাদের লিখিত আপত্তি জানাতে পারে। এসব লিখিত আপত্তি বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করবে। প্রিসাইডিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগদান করেন রিটার্নিং অফিসাররা। যে পদ্ধতিতে নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে, সে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে রিটার্নিং অফিসাররাও প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করবেন

১২.৪ ই-ভোটিং বা বৈদ্যুতিন ভোটিং

প্রাচীনকালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালিত হতো মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে। এ ধরনের আলোচনা নগররাষ্ট্রে করা সহজ কিন্তু আধুনিক বিশ্বে এ ধরনের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অচল। তাই আজকের দুনিয়ায় বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই ভোটাররা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে ব্যালট ছিল একটি কাগজ। কাগজের মাধ্যমে ভোটাররা তাঁদের পছন্দ নির্দেশ করতেন। অতি সম্প্রতি বিশ্বের সর্বত্র বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কাগজ ছাড়া ভোট দেওয়া সম্ভব। ভোটাররা সরাসরি কম্পিউটারে বোতাম টিপে তাঁদের পছন্দ প্রকাশ করতে পারেন। বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ের অনেক সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, এ ধরনের ভোটের হিসাব করা সহজ। কাগজের ভোট হিসাব করতে অনেক সময় লাগে, বৈদ্যুতিন ভোটের হিসাব কম্পিউটার অল্প সময়েই করে দেয়। কাগজের ভোটে ভোটাররা সব সময় সঠিকভাবে দাগ দিতে পারেন না, এর ফলে অনেক ভোট নষ্ট হয়। বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ে ভোট খুব কম নষ্ট হয়। বৈদ্যুতিন ভোটিং অনেক তাড়াতাড়ি দেওয়া সম্ভব। এর ফলে ভোটার উপস্থিতির হার বেড়ে যায়। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে বৈদ্যুতিন ভোট দেওয়ার জন্য ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বাড়িতে বসে থেকেই ভোট দেওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই বৈদ্যুতিন ভোট চালু হয়েছে। কিন্তু কোথাও এ ব্যবস্থা পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করেনি। বৈদ্যুতিন ভোটিং ব্যবস্থা নিয়ে নিম্নলিখিত দেশসমূহে সমস্যা দেখা দিয়েছে : বেলজিয়াম, ব্রাজিল, এস্টোনিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি।[৬]

বৈদ্যুতিন ভোটিং ব্যবস্থা নিয়ে অনেক সন্দেহ এবং সংশয়ও রয়েছে। সমালোচকেরা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলে থাকেন যে জটিল ব্যবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত ত্রুটি সমস্যাকে তীব্রতর করে তোলে। এ ধরনের দুর্ঘটনাজনিত ত্রুটি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়ে থাকে System failure, therefore, occurs not as a result of predicted vulnerablitities, but because errors occur and interact in unexpected ways. তবে শুধু দুর্ঘটনাজনিত ত্রুটিই ঘটে না, ভোট পরিচালনায় অনেক সময় প্রোগ্রামিংয়ে ত্রুটি ও জালিয়াতি দেখা দেয়। ২০০৪ সালে বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারীরা ভোটিং হিসাব ব্যবস্থাতে বেআইনিভাবে ঢুকে পড়ে এবং ফলাফলকে প্রভাবান্বিত করে। কাজেই বৈদ্যুতিন ভোটিং সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। তবে কাগজের ব্যালটে ভোট পুনর্গণনা সহজ, বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ে পুনর্গণনা করে কোনো লাভ হয় না। যেসব দেশে প্রার্থীরা জাল ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনে জিততে চান, তাঁরা কাগজের ভোটের মতো বৈদ্যুতিন ভোট-ব্যবস্থাকেও ব্যবহার করতে পারেন। এ সমস্ত ঝুঁকি বিবেচনা করে ডোনাল্ড পি মইনিহান (Donald P. Moynihan) যথার্থই সুপারিশ করেছেন,

The most critical and obvious policy implication of DREs is that they may undermine the electoral process, the basis for representative democracy. While all election technologies have risks of error or manipulation, the danger of DRES is that the manipulation could be catastrophic and would be extremely difficult to detect or prove.[৭]

বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ের আরেকটি অসুবিধা হলো যে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সর্বোত্তম প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। সরকারি খাতে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে সময় লাগে। কাজেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যেখানে বৈদ্যুতিন ভোটিং হয়, সেখানে কয়েক বছর আগের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। অথচ বেসরকারি খাতে তখন এর চেয়েও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এর ফলে ভোট লুণ্ঠনকারীরা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভোটকে প্রভাবান্বিত করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ের তিনটি সুবিধা অনস্বীকার্য। প্রথমত, বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ে ফলাফল অনেক কম সময়ে গণনা করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ে ব্যালট প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের ভোট দেওয়া অনেক সহজ হয়ে যায়। বিশেষ করে ইন্টারনেটে ভোটিং ব্যবস্থা চালু করা হলে ভোটারদের ভোট দেওয়ার সময় অনেক কমে যেতে পারে। তবে এখনো বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে অনেক সন্দেহ রয়েছে। ২০০৪ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীতে তাই ইন্টারনেটে ভোটিং নিষিদ্ধ করা হয়। যেসব দেশে জালিয়াতির আশঙ্কা কম, সেসব দেশে বৈদ্যুতিন ভোটিং পর্যায়ক্রমে চালু করা যেতে পারে। নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে এই পদ্ধতিকে আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। কিন্তু যেসব দেশে ব্যাপক জালিয়াতি চালু রয়েছে, সেসব দেশে বৈদ্যুতিন ভোটিং প্রবর্তনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত 1 দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে ভোটের ক্ষেত্রে জালিয়াতির ব্যাপারে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলেরই কোনো অনীহা দেখা যায় না। তাই বাংলাদেশে বৈদ্যুতিন ভোটিং ব্যবস্থা সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে একটি বড় পদক্ষেপ না হয়ে একটি বড় সমস্যা হিসেবে দাঁড়াতে পারে।

১২.৫ উপসংহার

সুষ্ঠু, অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়; মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অত্যাবশ্যক। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে তাই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ‘The will of the people shall be the basis of the authority of government, this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.’ শুধু বিধি অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে ফল ঘোষণা করলেই তাকে সুষ্ঠু নির্বাচন বলা যাবে না। সুষ্ঠু নির্বাচন হলো সে নির্বাচন, যে নির্বাচনে হেরে যাওয়া দল এবং প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহী থাকে (loosing parties and candidates with incentives to remain participants in the process)। বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যবশত এই সংজ্ঞা অনুসারে অনেক নির্বাচনই সুষ্ঠু হয়নি। যখন হেরে যাওয়া দলগুলোর নির্বাচন-ব্যবস্থার ওপর কোনো আস্থা থাকে না, তখন দেশে সংঘাতের রাজনীতি সৃষ্টি হয়। বিজয়ী দলগুলো মনে করে যে জালিয়াতি ছাড়া নির্বাচন করে তাদের পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়, আর পরাজিত দলগুলো মনে করে যে নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা নেই। এই অবস্থায় বিরোধী দলগুলো নির্বাচন-ব্যবস্থা থেকে সরে পড়ে এবং দেশে সংঘাত, সহিংসতা এবং অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের দুষ্টচক্র দেখা দেয়।

স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ১৮৮৫ সালে বাংলাদেশ অঞ্চলে নির্বাচন-প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮৮৫ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত মোট ১১টি বড় ধরনের গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়। (১৮৮৫, ১৯১৯, ১৯৩৫, ১৯৪৬, ১৯৫৪, ১৯৭০, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮)। এই কয়টি নির্বাচন ছাড়া দেশে আর যেসব নির্বাচন হয়, সেগুলোতে বিভিন্ন ধরনের জাল-জালিয়াতির অভিযোগ শোনা যায়।

গণতন্ত্রের ধারণাটি সহজ কিন্তু এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন। গণতন্ত্র এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যার প্রতি দেশের বেশির ভাগ লোকের সমর্থন আছে। কিন্তু এই বেশির ভাগ লোকের সমর্থন বিষয়টি নিয়ে অনেক তর্ক- বিতর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের সাফল্য নির্ভর করে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনগণের জ্ঞানের ওপর। যেখানে জনগণ সমস্যাটি বুঝতে পারে, সেখানে অবশ্যই জনগণের সিদ্ধান্ত সবচেয়ে ভালো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের কাছে প্রকৃত সমস্যা তুলে ধরে না। এ ধরনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বিকৃত হতে পারে।

নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্ৰথমত, বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখের বেশি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন পরিচালনা করেন। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী ভোট জালিয়াতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাঁদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ভোটারদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারে এবং জাল-জালিয়াতিকে উৎসাহিত করতে পারে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। কাজেই দেশে একটি নিরপেক্ষ সরকার না থাকলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে। উপরন্তু বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসমূহের বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে গ্রাম পুলিশ বাহিনী ও পুলিশ বাহিনী অনেক ক্ষেত্রে দলীয়করণে দুষ্ট। সেনাবাহিনীতে দলীয়করণের মাত্রা কম। নির্বাচনের সময় তাই সেনাবাহিনীর যথাযথ ব্যবহার নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুতর করতে পারে। নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনীকে কী ভূমিকা পালন করতে দেওয়া হবে, সেটা অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে নিরপেক্ষ না হলে নির্বাচনের সুষ্ঠুতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাবে। বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে কোনো রাজনৈতিক মতৈক্য নেই। যদি নির্বাচিত নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তাহলে এ সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। (এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা স্মরণ করা যেতে পারে) যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো কোনো সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হয়, তাহলে নির্বাচনকালে সর্বদলীয় সরকার গঠন করা যেতে পারে। সেই সর্বদলীয় সরকারে এমন কোনো প্রার্থী মন্ত্ৰী হবেন না, যিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান বা সাধারণ সম্পাদক। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাসমূহ মন্ত্রিপরিষদের কাছে ন্যস্ত করা যেতে পারে এবং কার্যবিধিমালা সংশোধন করে বিধান করা যেতে পারে যে নির্বাচনকালে সব সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে। যদি ঐকমত্য সম্ভব না হয় এবং নির্বাচনের আগে এ সম্পর্কে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে বিষয়টি রাষ্ট্রপতির কাছে সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা হবে। বিষয়টি নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের মতামত নেবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ ও নির্বাচন কমিশনের মন্তব্য বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

পৃথিবীর অনেক দেশে নির্বাচনকালীন সরকারের অশুভ প্রভাবকে নির্বাচন কমিশন প্রতিহত করে থাকে। ভারতে নির্বাচন কমিশন অনেক ক্ষেত্রে সরকারের চাপের কাছে নতিস্বীকার করেনি এবং প্রয়োজন বোধে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। যদি দেশে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন থাকে এবং বিচারব্যবস্থা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে, তবে নির্বাচনকালীন সরকারের অশুভ কর্মকাণ্ডের প্রভাব হ্রাস করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের আগে তাঁদের মনোনয়ন সংসদীয় কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করার বিধান করা যেতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এসব ব্যক্তি সম্পর্কে প্রকাশ্য শুনানি হবে এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের সম্ভাবনা কমে যাবে। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনে স্বচ্ছতা এবং নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিতে পারে। উপরন্তু নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষণা করার আগে প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং প্রয়োজন হলে যেসব কেন্দ্রে জালিয়াতি হয়েছে বলে সন্দেহ হয়, সেসব কেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণার আগে পুনরায় নির্বাচনের সুবিধা দিতে পারে। উপরন্তু নির্বাচনী পর্যবেক্ষকেরাও নির্বাচনের সুষ্ঠুতার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন। নির্বাচন কমিশনকে বিদেশি নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। অবশ্যই নির্বাচনী প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সহজ কাজ নয়। কিন্তু নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠুতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সব ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে।

পাদটীকা

১. শেখ মুজিবুর রহমান। ২০১৪। অসমাপ্ত আত্মজীবনী। ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২৫৬-৫৭।

২. UNDP. 2000. Human Development Report 2000. New York: Oxford University Press. 65

৩. National Assembly of Pakistan. 2012. Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Islamabad.

8. Ministry of Law, The People’s Republic of Bangladesh. The Representation of People Order. 1972.

৫. Gene Bussy. 2000. Campaign Finance Goes Global. Foreign Policy. No 115, 74-84.

৬. Wikipedia. 2016. Electronic Voting wikipedia. Org/wiki/Electronic Voting.

৭. Donald P. Moynihan. 2004. ‘Building Secure Elections, E-Voting, Security and Systems Theory’, Public Administration Review Vol. 64. No. 515-528

৮. Shabbir Cheema. Building Democratic Institutions Bloomfield, Ct: Kumarian Press.