মধ্যযুগে মধ্য এশিয়ার মরুশহর সমরখন্দের (Samarkand) বাজার ছিলো জমজমাট। সেখানে একদিকে যেমন সিরিয়ার ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসত চমৎকার চীনা রেশম, অন্যদিকে স্তেপ (Steppes) অঞ্চলের যুদ্ধবাজ লোকেরা বেচাকেনা করত পশ্চিমের দেশ থেকে আনা ক্রীতদাস। দোকানীরা তাদের পণ্য বেচে পকেটে পুরত কোনো নাম না জানা রাজার ছবি আর স্বাক্ষরওয়ালা চকচকে সোনার মোহর। সেই বাজারে ছিল উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের নানা দেশের, নানা জাতের মানুষের নিত্য আনাগোনা। এই নানান জাতের মানুষের মিলনমেলা শুধু যে ব্যবসা উপলক্ষ্যে ঘটত এমনটা নয়, একই চিত্র দেখা যেত যুদ্ধের ক্ষেত্রেও। ১২৮১ সালে কুবলাই খান যখন তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে জাপান আক্রমণ করেন, তখন যুদ্ধ উপলক্ষ্যেও অনেক জাতের মানুষ একত্রিত হয়েছিলো। সে যুদ্ধে চামড়া ও পশমের পোশাক পরা মোঙ্গল ঘোড়সওয়ারের পাশাপাশি লড়েছিলো বাঁশের টুপি পরা চীনা পদাতিক বাহিনী। কোরিয়ার মাতাল সৈন্যদের সাথে প্রায়ই ঝগড়া বাধত গায়ে উল্কি আঁকা দক্ষিণ চীন সাগরের নাবিকদের। মধ্য এশিয়ার কারিগরেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনত ইউরোপীয়দের অভিযানের কাহিনী। কিন্তু এরা সবাই ছিলো একই সম্রাটের অনুগত।

সেই সময়েই, ১৩০০ সালের দিকে মক্কা শহরের কাবাকে কেন্দ্র করেও তৈরি হয়েছিল হরেক রকম মানুষের মিলনমেলা। অবশ্য এক্ষেত্রে উপলক্ষ্যটা ছিল ভিন্ন। ইসলাম ধর্মের পবিত্রতম তীর্থস্থান মক্কার কাবাঘরকে প্রদক্ষিণ করতে দেখা যেত নানা দেশের মানুষকে। সে সময় হয়তো দেখা যেত দুচোখে জ্বলজ্বলে ভক্তি আর মুখে আল্লাহর নিরানব্বইটা নাম জপতে জপতে হাঁটছে মেসোপটেমিয়া থেকে আসা আলখাল্লা পরা একদল মানুষ। তাদের সামনেই লাঠিতে ভর দিয়ে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে হাঁটছে এশিয়ার স্তেপ এলাকা থেকে আসা চিন্তামগ্ন এক তুর্কি বৃদ্ধ। তার পাশেই আফ্রিকার মালি(Mali) থেকে আসা একজনের কুচকুচে কালো শরীরে ঝিলিক দিচ্ছে সোনার গয়না। বাতাসে লবঙ্গ, হলুদ, দারুচিনি আর সামুদ্রিক লবণের মিশ্র গন্ধ বলে দিচ্ছে কাছেই কেউ একজন এসেছে ভারত কিংবা আরও দূরের কোনো দ্বীপ থেকে।

আজকের দিনে প্রায়ই ধর্মকে মানুষের মাঝে বৈষম্য ও মতানৈক্য সৃষ্টির কারণ হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এই ধর্মই মানবজাতিকে একীভূত করার তৃতীয় বৃহত্তম উপকরণ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে, এর চেয়ে বড় দুটো উপকরণ হলো টাকা ও রাজ্য। আমরা আগেই দেখেছি, আমাদের সমাজের সমস্ত আইনকানুন ও রীতিনীতি মানুষের সামষ্টিক কল্পনা বৈ আর কিছু নয়। মানুষ যেহেতু এগুলোকে কাল্পনিক বলেই জানে, সেকারণে এগুলো অস্থিতিশীল। সমাজের আকার যত বাড়ে, এই অস্থিতিশীলতাও তত বাড়তে থাকে। ইতিহাসে ধর্মের সবচেয়ে বড় অবদান হলো এই সামাজিক কাঠামোকে আরও স্থিতিশীল করা। প্রায় সব ধর্মই বলে, আমাদের মেনে চলা নিয়মগুলো মানুষের তৈরি নয়, এগুলো এসেছে মানুষের চেয়েও উচ্চতর পরম ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো সত্ত্বার কাছ থেকে। এতে নিয়মগুলো থেকে যায় প্রশ্নের ঊর্ধ্বে, তাই সমাজ অস্থিতিশীল হওয়ার ঝুঁকিও কমে।

ধর্মকে তাই বলা যায় উচ্চতর কোনো শক্তিতে বিশ্বাস রেখে মানুষের মেনে চলা নিয়ম ও মূল্যবোধের সমষ্টি। ধর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দুটোঃ

১। ধর্ম এমন কিছু নিয়ম ঠিক করে দেয় যা মানুষের মতৈক্য বা মতবিরোধ থেকে তৈরি হয় না, এগুলো আসে কোনো অতিমানবীয়, উচ্চতর ক্ষমতাধর কারও কাছ থেকে। পেশাদার ফুটবল কোনো ধর্ম নয়, কারণ এর অনেক রকম নিয়ম ও আচার থাকলেও সেগুলো মানুষেরই তৈরি। সবাই জানে, ফিফা যেকোনো সময় গোলপোস্টের আকার বাড়িয়ে দিতে পারে বা অফসাইড জিনিসটাই তুলে দিতে পারে।

২। ধর্ম এইসব নিয়মের ভিত্তিতে মানুষের আচরণবিধি স্থির করে দেয়। পশ্চিমা দেশগুলোর অনেক মানুষই ভূত, পরী বা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু এই বিশ্বাস তাদেরকে কোনো নৈতিক বা আচরণগত নির্দেশনা দেয় না। তাই এই বিশ্বাসকেও ধর্ম বলা যায় না।

প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতিগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা ধর্মের থাকলেও সব ধর্ম এ কাজটা করেনি। সুবিশাল ভূখণ্ডের বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীগুলোকে একই শৃঙ্খলায় বাঁধতে ধর্মের আরও দুটো বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এক, সকল স্থান ও কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ঐশ্বরিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর দুই, এই বিশ্বাসকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ ধর্মকে হতে হবে সর্বজনীন ও প্রচারমুখী।

ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ধর্মের মধ্যে আছে ইসলাম ও বৌদ্ধধর্ম। এ দুটো ধর্মই সর্বজনীন ও প্রচারমুখী। তাই অনেকের ধারণা হতে পারে ধর্মমাত্রই এমন, কিন্তু আসলে তা নয়। বলতে গেলে, প্রাচীন ধর্মগুলোর বেশিরভাগই ছিলো আঞ্চলিক। সেসব ধর্মের অনুসারীরা তাদের আঞ্চলিক দেবদেবীর পূজা করত, আর সে ধর্মের প্রচারের দিকে তাদের কোনো আগ্রহ ছিলো না। আমাদের জানামতে সর্বজনীন ও প্রচারমুখী ধর্মগুলোর আবির্ভাব হয় খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। এ ধরনের ধর্মের উদ্ভব মানুষের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ রাজ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য টাকার পর এসব সর্বজনীন ধর্মই পৃথিবীর মানুষকে একত্রিত করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে।

হারাধনের দশটি ছেলে, রইলো বাকি এক

একটা সময় সর্বপ্রাণবাদে (সকল বস্তু, প্রাণী, বৃক্ষ সকলের মাঝেই এক প্রাণ বা আত্না বিরাজিত এমন ধারণা, Animism) বিশ্বাস মানুষের মধ্যে বেশ প্রবল ছিলো। সেসময় মানুষের রীতিনীতি, আচার-আচরণ সবই তৈরি হতো নানা রকম পশুপাখি, গাছপালা কিংবা পরী, ভূতপ্রেত – এসব ঘিরে। যেমন, গঙ্গা অববাহিকার মানুষ হয়তো এমন একটা নিয়ম চালু করলো যে একটি নির্দিষ্ট বড় আকারের নাশপাতি গাছ কেউ কাটতে পারবে না, কাটলে সে গাছের আত্মা অভিশাপ দেবে। আবার সিন্ধু (Indus Valley) তীরের কোনো মানব সমাজে হয়তো সাদা লেজের শেয়াল হত্যা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো, কারণ কোনো এককালে এমন একটা শেয়াল এক বুড়ির কাছে কিছু দামী রত্নের খোঁজ দিয়েছিলো।

এই ধরনের ধর্মগুলো ছিলো পুরোপুরিই আঞ্চলিক, আর এসব ধর্মের মধ্যে ঐ অঞ্চলের অবস্থান, জলবায়ু ও বিভিন্ন ঘটনার ছাপ থাকত প্রবলভাবে। খাদ্য সংগ্রাহক মানুষের পুরো জীবনটাই কাটতো বড়জোর হাজারখানেক বর্গকিলোমিটার এলাকার মাঝে। বেঁচে থাকার জন্য তাদের সবাইকে ঐ এলাকার অতিপ্রাকৃত নিয়মগুলো মেনে জীবন কাটাতে হতো। দূরের কোনো এলাকার মানুষকে এসব নিয়ম মানতে বলাটা ছিলো অর্থহীন। এজন্যই ইন্ডাস নদীতীরের মানুষ গাঙ্গেয় অঞ্চলের মানুষকে সাদা লেজের শেয়াল হত্যা করতে মানা করতে লোক পাঠায়নি।

ধারণা করা হয়, কৃষি বিপ্লবের সাথে সাথেই এসেছিলো ধর্মীয় বিপ্লব। শিকারী-সংগ্রাহক মানুষ যেসব প্রাণী শিকার করত প্রাণিজগতে সেগুলোর অবস্থান হোমো সেপিয়েন্সের সাথে একই স্তরেই ছিলো। মানুষ ভেড়া শিকার করত বলে তারা ভেড়ার চেয়ে উচ্চস্তরের কোনো প্রাণী হয়ে যায়নি, ঠিক যেমন মানুষ শিকার করেও মানুষের উপরে স্থান পায়নি বাঘ। মানুষে মানুষে যোগাযোগ হতো সরাসরি, এলাকার নিয়মগুলো তৈরি হতো মানুষের আলোচনার মাধ্যমে। অন্যদিকে কৃষিনির্ভর সমাজে দেখা গেলো, কৃষকই তার ফসল আর পশুর মালিক। আর সেগুলো সে আর কারো সাথে ভাগাভাগি করতে আগ্রহী নয়। এভাবেই কৃষিবিপ্লবের হাত ধরে সূচনা হলো প্রাথমিক ধর্মীয় রীতিনীতির, আর গাছপালা-পশুপাখি প্রাণিজগতের সদস্য থেকে পরিণত হলো সম্পত্তিতে।

এর সাথে সাথে দেখা দিলো একটা বড় সমস্যাও। কৃষক চাইত তার ভেড়ার পালের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে, কিন্তু সে এও জানতো যে তার ক্ষমতা সীমিত। কৃষক চাইলে তার ভেড়ার পালকে খোঁয়াড়ে আটকে রাখতে পারে, খাসি করে দিতে পারে, নিজের ইচ্ছামতো সুস্থ ভেড়ার মধ্যে প্রজননের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু ভেড়ারা যে সুস্থ সন্তান জন্ম দেবে এর নিশ্চয়তা দিতে পারে না। মহামারীর হাত থেকে ভেড়াগুলোকে বাঁচানোর সাধ্যও তার ছিলো না। তাহলে সে তার ভেড়াগুলোর বংশবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে কীভাবে?

এই ধরনের সমস্যার সমাধান করতেই ঈশ্বরের গুরুত্ব বেড়ে যায়- এমনটিই দাবি করে ঈশ্বরের উৎপত্তি বিষয়ক একটি তত্ত্ব। প্রাণিজগতে মানুষ যখন উঠে গেল এক ধাপ উপরে, আর সব প্রাণী ও উদ্ভিদ তখনও পড়ে রইল সাধারণের কাতারে। উর্বরতার দেবী, আকাশের দেবতা, চিকিৎসার দেবতাসহ আরও নানা দেবতা হয়ে গেল এসব নির্বাক পশুপাখি আর গাছপালার সাথে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম। এ কারণেই প্রাচীন পুরাণগুলোর বেশিরভাগই তৈরি হয়েছে অনেকটা আইনী চুক্তির মতো, যেখানে মানুষ দেবতাদের দেবে তাদের চিরস্থায়ী আনুগত্য, বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে পাবে গাছপালা ও জীবজন্তুর উপরে নিজেদের আধিপত্য। খ্রিস্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বের বইয়ের শুরুর (Book of Genesis) দিকের অধ্যায়গুলো এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কৃষি বিপ্লবের পর থেকে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এই অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে উৎসর্গ করছে ভেড়া, মদ কিংবা রুটি, আর বিনিময়ে প্রার্থনা করছে ফসল ও পশুসম্পদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।

পাথর, ঝর্ণা বা ভূত-প্রেতের আরাধনার যে ধর্ম আগে প্রচলিত ছিলো, শুরুতে তার উপর কৃষি বিপ্লবের প্রভাব ছিলো সামান্যই। কিন্তু ধীরে ধীরে এগুলো তাদের আবেদন হারাতে শুরু করে, আর তাদের জায়গা নিয়ে নেয় নতুন দেবতারা। যতদিন মানুষের বিচরণ তাদের আশেপাশের কয়েকশ বর্গকিলোমিটার এলাকার মাঝে আবদ্ধ ছিলো ততদিন এসব আঞ্চলিক দেবতাদের দিয়েই তাদের কাজ চলত। কিন্তু এরপর মানুষ যখন বিরাট এলাকা জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে শুরু করলো, প্রতিষ্ঠা করলাে বিশাল সব রাজ্য, তখন সেই বিপুল ভূখণ্ডের সব মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন কোনো শক্তিমান সত্ত্বার প্রয়োজন দেখা দিলো।

এই প্রয়োজন মেটাতেই একসময় বহু-ঈশ্বরবাদী (polytheistic, গ্রিক শব্দ poly মানে ‘বহু’, theos মানে ‘ঈশ্বর’) ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এইসব ধর্মমত অনুসারে, এই পৃথিবী চালিত হয় একাধিক শক্তিশালী দেবদেবীর দ্বারা, যেমন উর্বরতার দেবী, বৃষ্টির দেবতা কিংবা যুদ্ধের দেবতা। মানুষ এইসব দেবদেবীকে তুষ্ট করে চলত, আর মানুষের উপাসনা ও উৎসর্গে সন্তুষ্ট হলে দেবতারা তাদের দান করতেন বৃষ্টি, সুস্বাস্থ্য বা যুদ্ধে বিজয়।

তবে বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মের প্রভাবে আগের সেই সর্বপ্রাণবাদ কিন্তু একেবারে হারিয়ে যায়নি, বরং সেগুলো একীভূত হয়ে গেছে নতুন ধর্মের সাথে। প্রায় সব বহু-ঐশ্বরিক ধর্মেই ভূত-প্রেত, পরী, পবিত্র পাথর, ঝর্ণা বা গাছের কথা এসেছে। মহান দেবদেবীর ক্ষমতার সামনে এদের গুরুত্ব অনেকটা ম্লান হয়ে গেলেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে এদের প্রয়োজন একেবারে ফুরিয়ে যায় নি। রাজ্যের সম্রাট যখন রাজধানীতে যুদ্ধদেবতার উদ্দেশে একশটা স্বাস্থ্যবান ভেড়া বলি দিয়ে যুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করতেন, ঠিক সে সময়েই হয়তো একজন কৃষক তার পুত্রের রোগমুক্তির আশায় কোনো পবিত্র বৃক্ষের নিচে জ্বালতেন একটি ছোট্ট প্রদীপ।

এইসব দেবতার উত্থানের প্রভাব যতটা না পড়েছিলো ভেড়া আর ভূত-প্রেতের উপরে, তার চেয়ে অনেক বেশি পড়েছিলো প্রাণিজগতে হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতিটির অবস্থানের উপর। আগের সর্বপ্রাণবাদীরা মনে করত তারাও পৃথিবীর আর সব প্রাণীর মতোই আরেকটি প্রাণী। কিন্তু বহু-ঈশ্বরবাদী মানুষ নিজেদের আর সব প্রাণীর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে শুরু করল। তাই এসব ধর্মের চোখে পৃথিবীটা হয়ে গেল শুধু মানুষ ও দেবতার সম্পর্কের প্রতিরূপ। তারা ভাবত, মানুষের সব প্রার্থনা, উৎসর্গ, পাপ ও পুণ্য- এগুলোই পৃথিবী ও পরিবেশের পরিণতি নির্ধারণ করে। তাই অল্প কিছু অপরিণামদর্শী সেপিয়েন্সের দোষে ঈশ্বর রুষ্ট হলে প্রবল বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে কোটি কোটি পিঁপড়া, ফড়িং, কচ্ছপ, হরিণ, জিরাফ, হাতি। বহু-ঈশ্বরবাদ তাই শুধু দেবতাদের ক্ষমতাই বৃদ্ধি করলো না, বাড়িয়ে দিলো মানুষের মর্যাদাও। আর জীবজগতের বাকি সব সদস্য, যারা এর আগের সর্বপ্রাণবাদী ধর্মে মানুষের সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল, তারা তাদের মর্যাদা হারিয়ে ঢাকা পড়ে গেলো মানুষ ও ঈশ্বরের নাটকীয় সম্পর্কের ছায়ায়।

পুতুলপূজার ফজিলত

প্রায় দুহাজার বছরের একেশ্বরবাদী মগজধোলাইয়ের কারণে আজকের পশ্চিমা দেশের অধিকাংশ মানুষ বহু-ঈশ্বরবাদিতাকে একরকম নির্বুদ্ধিতা বা হাস্যকর মূর্তিপূজা হিসেবেই দেখে। কিন্তু এটা যুক্তিহীনভাবে মেনে নেওয়া প্রচলিত একটি ধারণা মাত্র। বহু-ঈশ্বরবাদিতার ভেতরকার যুক্তিগুলো বুঝতে হলে আগে আমাদেরকে অনেকগুলো ঈশ্বরে বিশ্বাসের পেছনের মূল কারণটির অনুসন্ধান করতে হবে।

বহু-ঈশ্বরবাদ মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় কোনো একক মহাশক্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। বরং বেশিরভাগ বহু-ঈশ্বরবাদী, এমনকি সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী মানুষও সকল দেবদেবী, ভূতপ্রেত আর পবিত্র গাছ-পাথরের পিছনে আরও বড়, পরম এক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। বহু-ঈশ্বরবাদী গ্রিক পুরাণের দেবতা জিউস, হেরা, অ্যাপোলো ও অন্যান্য দেবদেবীরাও সর্বগ্রাসী, সর্বশক্তিমান নিয়তির (Moira, Ananke – গ্রিক পুরাণে নিয়তির ব্যক্তিরূপ) অধীন ছিলেন। নর্ডিক দেবতারাও ছিলেন নিয়তির দাস, যার জন্য পুরাণমতে ভবিষ্যতে র্যাগনারক (Ragnarök) নামক মহাবিপর্যয়ে মহাবিশ্বের সঙ্গে বিনাশ হবে তাঁদেরও। পশ্চিম আফ্রিকার ইয়োরুবা (Yoruba) জনগোষ্ঠীর বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মে বলা হয় সকল দেবতার জন্ম হয়েছে ওলোডুমারে (Olodumare) নামক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থেকে। হিন্দু ধর্মমতে সকল দেবতা, অশরীরী, মানুষ, সব জীব ও জড়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করে ‘আত্মা’। এই ‘আত্মা’ই এ মহাজগতের প্রাণ, আত্মাই সকল প্রাণী ও সব ঘটনাকে এক সূত্রে বেঁধে রাখে।

একেশ্বরবাদ এবং বহু-ঈশ্বরবাদ দুটো ধারণাতেই একটি একক পরম সত্ত্বার কথা বলা হলেও বহু-ঈশ্বরবাদের মূল যে বৈশিষ্ট্যটি একে একেশ্বরবাদ থেকে পৃথক করে তা হলো- বহু-ঈশ্বরবাদে যে বিশ্বনিয়ন্তা পরম শক্তির কথা বলা হয় তা সবরকম মোহ ও পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে। মানুষের জাগতিক চাওয়া-পাওয়া, আশা বা ভয়ের সাথে সে শক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। সে পরম শক্তির কাছে যুদ্ধে বিজয়, স্বাস্থ্য বা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা অর্থহীন, কারণ সেই সর্বব্যাপী সত্ত্বার কাছে দুদল ক্ষুদ্র মানুষের যুদ্ধে কে জিতলো কে হারলো, কে বাঁচলো কে মরলো- সে নিতান্তই তুচ্ছ। তাই গ্রিকরা নিয়তির উদ্দেশ্যে একটাও পশু বলি দেয়নি, হিন্দুরা আত্মাকে পূজা দিতে বানায়নি কোনো মন্দির।

তাই সেই পরম শক্তির নিকটবর্তী হওয়ার একমাত্র উপায় ছিলো সবরকম জাগতিক মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা, আর ভালোর পাশাপাশি মন্দকেও সমানভাবে গ্রহণ করা- দারিদ্র্য, জরা, ব্যাধি, এমনকি মৃত্যুকেও। এই উদ্দেশ্যে হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়ে নিজেকে আলোকিত করতে সারা জীবন উৎসর্গ করে দিতেন। তাঁরা সেই পরমাত্মার দৃষ্টিতে পৃথিবীটাকে দেখার চেষ্টা করতেন, বুঝতে চেষ্টা করতেন মহাকালের কাছে মানুষের পার্থিব সব আকাঙ্ক্ষা আর ভয়গুলো কতটা অর্থহীন, কতটা ক্ষণস্থায়ী।

জগতে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা কম, বিষয়ী মানুষের সংখ্যাই বেশি। বেশিরভাগ হিন্দুই নানারকম জাগতিক কামনা-বাসনায় জর্জরিত, নির্বাক-নির্বিকার আত্না তাই তাদের কাছে অর্থহীন। জাগতিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে তাই তাদের ভরসা ছিলো ‘আংশিক ক্ষমতাধর’ দেবতারা। গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মতো দেবদেবীদের ক্ষমতা ছিলো সীমিত, তাই সর্বময় আত্মার মতো তাঁরা নির্লিপ্ত থাকতে পারতেন না। এসব দেবতাদেরও বিভিন্ন দিকে আগ্রহ কিংবা পক্ষপাত ছিলো। তাই মানুষ যুদ্ধে জেতা কিংবা রোগমুক্তির মতো বিষয়ে এসব দেবতার কাছেই সাহায্য চাইত। কোনো সর্বময় শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলতে গেলে অবধারিতভাবেই একাধিক দেবতার আবির্ভাব ঘটে।

বহু-ঈশ্বরবাদিতার এই মূলনীতির জন্যই এসব ধর্মে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বেশি দেখা যায়। বহু-ঈশ্বরবাদীরা একদিকে বিশ্বাস করে একটা পরম ও নির্লিপ্ত শক্তিতে, অন্যদিকে আংশিক ক্ষমতার অধিকারী দেবতার অস্তিত্বও স্বীকার করে নেয়। এক দেবতার অনুসারী অন্য দেবতার অস্তিত্ব ও ক্ষমতার কথা সহজভাবেই গ্রহণ করে। এজন্য বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মগুলো সহজাতভাবেই খোলা মনের পরিচয় দেয়, আর এসব ধর্মে ‘অবিশ্বাসী’ বা ‘ধর্মদ্রোহী’ মানুষকে শাস্তি দেওয়ার কথাও কমই শোনা যায়।

এই বহু-ঈশ্বরবাদী মানুষেরা বিরাট কোনো রাজ্য দখল করলেও তার অধিবাসীদের উপর নিজেদের ধর্ম চাপিয়ে দিত না। মিশরীয়, রোমান বা অ্যাজটেকরা কখনো তাদের দেবতা ওসাইরিস(Osiris), জুপিটার(Jupiter) বা হুইটজিলোপোক্টলির (Huitzilopochtli – অ্যাজটেকদের প্রধান দেবতা) অনুসারী বাড়াতে অন্যান্য দেশে ধর্মপ্রচারক বা সৈন্য কোনোটাই পাঠায়নি। প্রজাদেরকে রাজ্যের প্রভুর উপাসনা করতে হতো, কারণ ওই প্রভুই তো রাজ্যের রক্ষক। তাই বলে তাদের নিজেদের দেবতা ও ধর্মীয় আচার ত্যাগ করতে হয় নি। অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের প্রজারা হুইটজিলোপোক্টলির মন্দির তৈরি করতে বাধ্য হতো বটে, কিন্তু সে মন্দির তৈরি হতো সেখানকার আঞ্চলিক দেবতার মন্দিরের পাশেই, সেটাকে অক্ষত রেখে, ভেঙে দিয়ে নয়। আবার অনেক সময় রাজ্যের অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরাও আমজনতার ধর্মাচরণকে গ্রহণ করত। রোমানরা এশিয়ার দেবী সিবিলি (Cybele) বা মিশরের দেবী আইসিসের (Isis) মূর্তিকে সানন্দে স্থান দিয়েছিলো নিজেদের প্যান্থিয়নে (Pantheon, pan মানে ‘সকল’, theon মানে ‘দেবতা’)।

শুধু একজনকেই রোমানরা অনেকদিন পর্যন্ত মেনে নেয়নি, তিনি খ্রিস্টধর্মের ঈশ্বর। রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টানদের ধর্মত্যাগ করতে বলা হতো না, কিন্তু তাদেরকে বলা হতো রাজ্যের আর সব দেবদেবী ও সম্রাটকে সম্মান জানাতে। মানুষ অবশ্য এটাকে রাজনৈতিক আনুগত্য আদায়ের পথ হিসেবে দেখেছিলো। খ্রিস্টানরা এই নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানালে রোমানরাও সেটাকে রাজনৈতিক বিরোধিতা হিসাবে গণ্য করে এবং তা দমনের ব্যবস্থা নেয়। তবে এ ব্যাপারেও রোমানদের যে খুব বেশি আগ্রহ বা তৎপরতা ছিলো এমনটা নয়। যিশুখ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার পর থেকে রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটিনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের মাঝের ৩০০ বছরে বহু-ঈশ্বরবাদী রোমান সম্রাটদের হাতে খ্রিস্টানরা নির্যাতিত হয়েছে বড়জোর চার বার। স্থানীয় প্রশাসকদের দ্বারাও এরকম কিছু ঘটনা ঘটেছে। তারপরও, এই ৩০০ বছরের নির্যাতনে নিহত হওয়া মোট খ্রিস্টানের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি হবে না।১ অন্যদিকে পরের ১৫০০ বছরে ভালোবাসা ও সহানুভূতির ধর্ম খ্রিস্টধর্মের বিষয়ে সামান্য মতভেদের কারণে খ্রিস্টানরাই হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টানকে।

এ প্রসঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পুরো ইউরোপজুড়ে সংঘটিত ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যকার ধর্মীয় সংঘর্ষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ যুদ্ধের দুপক্ষই ছিলো যিশুখ্রিস্টের মহিমা ও তাঁর ভালোবাসার বাণীতে অনুপ্রাণিত। তাদের মতানৈক্যটাও হয়েছিলো সেই ভালোবাসার প্রকৃতি নিয়েই। প্রোটেস্ট্যান্টরা বলত ঈশ্বরের ভালোবাসা এতই মহান যে তিনি নিজে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে এসে মানুষের আদিম পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন নিজে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে, আর বিশ্বাসীদের জন্য খুলে দিয়েছেন স্বর্গের দ্বার। ক্যাথলিকরাও এটুকু মানত, পাশাপাশি তারা এটাও দাবি করত যে, শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। স্বর্গলাভের জন্য মানুষকে বিশ্বাসের পাশাপাশি নিয়মিত গির্জায় যেতে হবে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হবে আর করতে হবে ভালো কাজ। এখানেই প্রোটেস্ট্যান্টদের আপত্তি। তারা বলে এতে ঈশ্বরের অমর্যাদা হয়। স্বর্গে যাওয়া যদি নিজ কৃতকর্মের উপরেই নির্ভর করে তাহলে তো যিশুখ্রিস্টের যন্ত্রণাভোগ ও ঈশ্বরের ভালোবাসার চেয়ে নিজেকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই ধর্মীয় মতবিরোধ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে চরমে পৌঁছায়। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট – দুই দলের মানুষই অপর দলের শত শত মানুষকে হত্যা করে। ১৫৭২ সালের ২৩ আগস্টে সৎকর্মের সমর্থক ফ্রান্সের ক্যাথলিকরা সেদেশের প্রোটেস্ট্যান্টদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। সেই আক্রমণে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ৫ থেকে ১০ হাজার প্রোটেস্ট্যান্ট প্রাণ হারায়। এই ঘটনাকেই ইতিহাসে বলা হয় সেইন্ট বার্থোলোমিউ দিবসের গণহত্যা (St Bartholomew’s Day Massacre)। এই গণহত্যার খবর রোমে পৌঁছলে পোপ উল্লসিত হয়ে বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে তা উদযাপন করেন, আর শিল্পী জর্জিও ভাসারিকে(Giorgio Vasari) দায়িত্ব দেন ভ্যাটিক্যানের একটা ঘরের দেয়ালজুড়ে এই গণহত্যার ছবি এঁকে রাখতে।২ ঐ চব্বিশ ঘণ্টায় খ্রিস্টানদের হাতেই যতজন খ্রিস্টান নিহত হয়, বহু-ঈশ্বরবাদী রোমান সাম্রাজ্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সময়েও ততজন খ্রিস্টানকে হত্যা করা হয়নি।

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়

বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম পালন করতে করতে এক সময় কিছু মানুষ এক একজন বিশেষ দেবতার প্রতি অনুরক্ত হয়ে যায়। এই ভক্তির কারণে তারা আস্তে আস্তে বহু-ঐশ্বরিক দর্শন থেকে সরে আসে। তারা বিশ্বাস করতে থাকে, তাদের ওই একজন দেবতাই একমাত্র ঈশ্বর, তাঁর হাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল ক্ষমতা। আবার সে ঈশ্বরের পছন্দ-অপছন্দ ও পক্ষপাত আছে, সুতরাং তাঁর সাথে মানুষের আদান-প্রদান চলতে পারে। এভাবেই পৃথিবীতে উদ্ভব হলো একেশ্বরবাদের। এসব ধর্মের অনুসারীরা মহাবিশ্বের পরম শক্তিধরের কাছেই সরাসরি সাহায্য চাইতে পারে। সেটা রোগ সারানোর জন্যই হোক কিংবা যুদ্ধে বা লটারিতে জেতার জন্যই হোক।

৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ফারাও আখেনাতেন, আতেন নামের মিশরীয় প্যান্থিয়নের এক দেবতাকে সর্বশক্তিমান বলে প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের জানামতে সেটাই পৃথিবীর প্রথম একেশ্বরবাদী ধর্ম। আখেনাতেন সারা রাজ্যে আতেনের উপাসনা চালু করেন, সাথে অন্যান্য দেবদেবীদের উপাসনা বন্ধ করতেও সচেষ্ট হন। তবে ধর্মে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্য তাঁর এই চেষ্টা শেষমেশ সফল হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর আতেনের উপাসনাও বন্ধ হয়ে যায়।

এভাবেই বিভিন্ন জায়গায় বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম থেকে একেশ্বরবাদী ধর্মের উদ্ভব হতে থাকে, কিন্তু সেগুলো প্রচার ও সর্বজনীনতার অভাবে বিকশিত হয় না, এক জায়গায় আটকে থাকে। এই যেমন ইহুদি ধর্মমতে পরমেশ্বরের আগ্রহ বা পক্ষপাত আছে, কিন্তু সে আগ্রহ কেবল ইসরায়েল নামক একটা জায়গার ক্ষুদ্র ইহুদি জনগোষ্ঠীকে ঘিরে। ইহুদিদের ধর্মে অন্যান্য জাতিকে আকৃষ্ট করার মতো উপাদান কিছু ছিল না এবং তারা বেশিরভাগ সময়েই ছিলো প্রচারবিমুখ। একেশ্বরবাদের এই অবস্থাটিকে ‘আঞ্চলিক একেশ্বরবাদ’ নামে ডাকা যেতে পারে।

এ অবস্থার সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আনে খ্রিস্টধর্ম। এর উৎপত্তি ঘটে ইহুদিদেরই একটা অংশ থেকে। তারা অন্যদেরকে বোঝাতে শুরু করে যে, নাজারেথের যিশুই তাদের বহু প্রতীক্ষিত উদ্ধারকর্তা (messiah)। এই দলের অন্যতম নেতা ছিলেন মধ্য-দক্ষিণ তুরস্কের শহর টারসাসের ধর্মপ্রচারক পল (Paul of Tarsus)। তিনি বলেন, যদি মহাবিশ্বের পরম শক্তিধর ঈশ্বর নির্লিপ্ত না হন, আর তিনি রক্তমাংসের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে এসে মানব-মুক্তির উদ্দেশ্যে ক্রুশে প্রাণ দেন, তাহলে সে ঈশ্বরের কথা শুধু ইহুদিদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে সব মানুষকে জানানো উচিত। এরপরই ঈশ্বরের বাণী আর যিশুর কথা ছড়িয়ে পড়তে থাকে পৃথিবীর সর্বত্র।

পলের কথায় কাজ হয়েছিলো। খ্রিস্টানরা সব মানুষের কাছে খ্রিস্টধর্ম পৌঁছে দিতে শুরু করলো নানারকম প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড। আর ইতিহাসের বিচিত্র খেয়ালে ইহুদিদের সেই ছোট জনগোষ্ঠীর ধর্মটাই একদিন দখল করে বসলো শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্য।

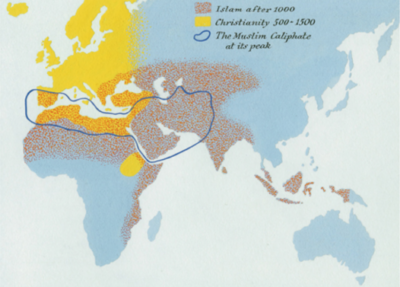

খ্রিস্টধর্মের এই সাফল্য পরবর্তীকালে আরব উপদ্বীপে সৃষ্ট আরেকটি একেশ্বরবাদী ধর্মের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়- সে ধর্মের নাম ইসলাম। খ্রিস্টধর্মের মতো ইসলামও একটা ছোট এলাকার ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে শুরু হয়, কিন্তু খ্রিস্টধর্মের চেয়েও নাটকীয়ভাবে তা আরব এলাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারপর থেকে একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো বিশ্বের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

একেশ্বরবাদী মানুষের মধ্যে প্রচারমুখিতা আর গোঁড়ামি, এ দুটো জিনিস বহু-ঈশ্বরবাদীদের চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায়। কোনো ধর্ম যদি অন্যান্য বিশ্বাসকেও মেনে নেয় তবে এর অর্থ হতে পারে দুরকম- হয় সে ধর্মের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নয়, অথবা সে ধর্ম পরমেশ্বরের কাছ থেকে পরম সত্যের একটা অংশ লাভ করেছে, পুরোটা নয়। একেশ্বরবাদীরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর একজনই আর সে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বাণীই তারা পেয়েছে, তাই অন্য সব ধর্মকে তারা অস্বীকার করতে থাকে। বিগত দুহাজার বছরে একেশ্বরবাদীরা ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্মূল করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করেছে বহুবার।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীতে একেশ্বরবাদী মানুষ ছিলো না বললেই চলে। ৫০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে রোমান সাম্রাজ্যের শাসকগোষ্ঠী ছিলো খ্রিস্টান। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই সাম্রাজ্য থেকে ধর্মপ্রচারকরা ছড়িয়ে পড়লো ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায়। খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের শেষ নাগাদ ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া আর উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ মানুষই একেশ্বরবাদী ধারণায় বিশ্বাস করতে শুরু করলো। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে হিমালয় পর্যন্ত যত সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিলো সেগুলোর সবই তখন ছিল একজন ঈশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ষোড়শ শতকের শুরুতে এশিয়ার পূর্ব আর আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ ছাড়া বিশাল আফ্রো-এশিয়া ভূখণ্ডে ছিল একেশ্বরবাদী ধর্মের জয় জয়কার। আর আজ পূর্ব এশিয়ার বাইরের বেশির ভাগ মানুষই কোনো না কোনো একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারী। আন্তর্জাতিক রাজনীতিও চলছে এসব ধর্মের উপর ভর করেই।

মজার ব্যাপার হলো, সর্বপ্রাণবাদ যেমন বহু-ঈশ্বরবাদের মধ্যেও টিকে ছিলো, ঠিক তেমনি বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মও একেশ্বরবাদী ধর্মের পাশাপাশি বেঁচে রইলো। তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে, যদি পরম শক্তিধর ঈশ্বরই মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গলের দায়িত্ব নেন, তবে আংশিক ক্ষমতার অধিকারী দেবতার পূজা কেন করবে মানুষ? স্বয়ং রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের দরজা খোলা পেলে কে যাবে তাঁর অধীনস্থ কোনো আমলার কাছে? একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো তাই আর সব দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, আর যারা পরমেশ্বর বাদে অন্য কোনো দেবতার আশ্রয় নেয় তাদের জন্য নিশ্চিত করে পরকালে অনন্ত নরকবাস।

তবে তত্ত্বকথা ও বাস্তবতা সবসময় মেলে না। অনেক মানুষই একেশ্বরবাদের এই মূল ব্যাপারটা পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারেনি। তাদের কাছে পৃথিবীটা বরাবরই ‘আমাদের’ আর ‘তাঁদের’- এই দুই অংশে বিভক্ত। তারা মনে করে সেই মহাশক্তি ও মানুষের পার্থিব মামুলি কর্মকাণ্ডের দুস্তর ব্যবধান কখনো ঘুচবার নয়। তাই একেশ্বরবাদ এসে পুরনো দেবতাদের সদর দরজা দিয়ে পত্রপাঠ বিতাড়িত করলেও, বহু-ঈশ্বরবাদী চেতনার প্রবেশের জন্য জানালাটা আবার ঠিকই খোলা রেখেছে। খ্রিস্টধর্ম তৈরি করেছে আরেক প্যান্থিয়ন, যেখানে দেবতার বদলে আছেন নানান সাধু-সন্ন্যাসী। বহু-ঐশ্বরিক দেবতাদের মতোই এসব সাধু-সন্ন্যাসীদের রয়েছে নিজ নিজ ভক্ত ও অনুসারীর দল।

দেবতা জুপিটার যেমন রোমের রক্ষক ছিলেন, তেমনি প্রত্যেক খ্রিস্টান রাজ্যেরও একজন করে প্রধান সন্ন্যাসী থাকতেন। সেই সন্ন্যাসীর কাজ ছিলো বিভিন্ন সমস্যা সমাধান আর যুদ্ধে জিততে ওই রাজ্যের মানুষকে সাহায্য করা। ইংল্যান্ডের রক্ষাকর্তা হিসেবে ছিলেন সেইন্ট জর্জ, স্কটল্যান্ডে সেইন্ট অ্যান্ড্রু, হাঙ্গেরিতে সেইন্ট স্টিফেন আর ফ্রান্সে সেইন্ট মার্টিন। প্রত্যেক শহরের জন্য, পেশার জন্য, এমনকি রোগের জন্যও আলাদা আলাদা সন্ন্যাসী ছিলেন। ইতালির মিলান শহরের সন্ন্যাসী ছিলেন সেইন্ট অ্যামব্রোস, ভেনিসে সেইন্ট মার্ক। চিমনি পরিষ্কার করা লোকেদের রক্ষা করতেন সেইন্ট ফ্লোরিয়ান, কর সংগ্রাহকদের বিপদে এগিয়ে আসতেন সেইন্ট ম্যাথিউ। মাথাব্যথায় প্রার্থনা করতে যেতে হতো সেইন্ট আগাথিয়াসের কাছে, আর দাঁত ব্যথার জন্য ছিলেন সেইন্ট অ্যাপোলোনিয়া।

খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা যে শুধু আগের বহু-ঐশ্বরিক দেবতাদের মতো ছিলেন তা নয়, অনেক সময় দেবতাই রূপান্তরিত হতেন সন্ন্যাসীতে। এই যেমন খ্রিস্টধর্ম চালু হওয়ার আগে কেল্টিক আয়ারল্যান্ডের প্রধান দেবী ছিলেন ব্রিজিদ (Brigid)। আয়ারল্যান্ডে খ্রিস্টধর্ম প্রচলনের পর কেল্টিক আয়ারল্যান্ডের এই দেবী হয়ে উঠলেন খ্রিস্টানদের সেইন্ট ব্রিজিদ। আজ পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী সন্ন্যাসিনী তিনিই।

ভাল আর খারাপের যুদ্ধ

বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম থেকে শুধুমাত্র একেশ্বরবাদী ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে- এমনটা ভাবলে ভুল হবে। দ্বৈতবাদী (Dualistic) ধর্মের উদ্ভবও হয়েছে বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম থেকেই। এসব ধর্ম দুটো বিপরীতধর্মী শক্তির কথা বলে, ভালো আর খারাপ। একেশ্বরবাদী ধর্মমতে এই মন্দের উৎপত্তি হয় ভালো থেকেই (অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে), কিন্তু দ্বৈতবাদী ধর্মে ভালো আর খারাপ দুটোই স্বাধীনভাবে বিরাজ করে। এসব ধর্ম বলে যে এই জগৎ হল ভালো-মন্দের একটা যুদ্ধক্ষেত্র। যা কিছু ঘটে, তার সবই এই দ্বন্দ্বের অংশ।

দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বেশ আকর্ষণীয়, কারণ এতে মানুষের চিন্তাজগতের একটা মৌলিক প্রশ্নের ছোট্ট, সরল উত্তর পাওয়া যায়। প্রশ্নটা হল, “পৃথিবীতে মন্দের অস্তিত্বের কারণ কী? কেন মানুষের এত দুর্ভোগ? ভালো মানুষের সাথেও কেন খারাপ ঘটনা ঘটে?” একেশ্বরবাদ যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও দয়ালু ঈশ্বরের কথা বলে, তা দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে একেশ্বরবাদীদের বেশ বেগ পেতে হয় বৈকি। প্রচলিত একেশ্বরবাদী ব্যাখ্যাগুলোর একটা বলে যে, ঈশ্বর মানুষকে যে স্বাধীন ইচ্ছার সুযোগ দিয়েছেন, এটা বোঝাতেই মন্দের সৃষ্টি। জগতে যদি মন্দ না থাকত, তাহলে মানুষ ভালো আর মন্দের মাঝে কোনো একটাকে বেছে নিতে পারত না। অবশ্য এই যুক্তি খুব সহজবোধ্য নয়, আর এখান থেকে আরও কিছু প্রশ্ন জাগে। ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকলে মানুষ ভালো ছেড়ে মন্দকে গ্রহণ করতে পারে। অনেক মানুষ সেটা করেও। একেশ্বরবাদী ধর্ম বলে, মন্দকে বেছে নেওয়ার জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যদি আগে থেকেই জানেন যে ওই মানুষটি স্বেচ্ছায় মন্দকেই বেছে নিয়ে অনন্ত নরকবাস ভোগ করবে, তাহলে তিনি ওই মানুষটিকে সৃষ্টি করলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে। সেসব উত্তর কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, কারো কাছে হয় না। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, একেশ্বরবাদ এই প্রশ্নের সহজ কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

দ্বৈতবাদীরা খুব সহজে মন্দের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারে। তাদের মতে, ভালো মানুষের সাথেও খারাপ ঘটনা ঘটে, কারণ এই মহাবিশ্ব শুধু একজন ‘ভালো’ ঈশ্বরের হাতেই পরিচালিত হয় না। এখানে ভালোর পাশাপাশি মন্দও আরেকটা মহাশক্তি হিসেবে স্বাধীনভাবে বিরাজ করে। সে মহাশক্তিই মন্দ ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী।

দ্বৈতবাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। দ্বৈতবাদ মন্দের অস্তিত্বের ব্যাখা দিতে পারে, কিন্তু শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা ঠিকমতো দিতে পারে না। এই মহাজগৎ যদি একজন ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তাহলে কীভাবে সবকিছু একটা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে চলছে তার উত্তর পাওয়া যায়- যাঁর হাতে সবকিছু তৈরি, তাঁর নিয়মেই চলছে। কিন্তু জগতের নিয়ন্ত্রণ নিতে যদি ভালো-মন্দের অবিরাম দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, তাহলে সেই যুদ্ধের নিয়ম ঠিক করে দেয় কে? দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলতে পারে, কারণ দুই দেশই পদার্থবিদ্যার নিয়ম মেনে চলে। ভারতকে লক্ষ্য করে পাকিস্তান ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়তে পারে কারণ মাধ্যাকর্ষণ দুই জায়গাতেই একই রকম। কিন্তু যখন ভালোর সাথে লড়াই বাধে মন্দের, তখন ঠিক কোন কোন নিয়ম দুপক্ষই মেনে চলে? আর সেসব নিয়ম ঠিক করেই বা দেয় কে?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একেশ্বরবাদ জগতের শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা দিতে পারে কিন্তু মন্দের অস্তিত্বের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আবার দ্বৈতবাদ মন্দের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারলেও শৃঙ্খলার বিষয়ে নীরব। এই দুটো তত্ত্বকে সমন্বয় করার জন্য একটা সম্ভাব্য যুক্তি হতে পারে এমন- এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আর তিনি একই সাথে ভালো এবং মন্দ। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই যুক্তিটা হজম করার মতো মস্তিষ্ক কোনো মানুষের মাথায় গজিয়েছে বলে জানা যায়নি।

দ্বৈতবাদী ধর্মের উদ্ভব হয় আজ থেকে হাজার বছরেরও বেশি আগে। ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে মধ্য এশিয়ায় জরাথুস্ট্র (Zoroaster/Zarathustra) নামক একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁর প্রচারিত বিশ্বাস অনেক প্রজন্ম পার হয়ে পরিণত হয় পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈতবাদী ধর্মে, যার নাম জরাথুস্ট্রবাদ (Zoroastrianism)। এই ধর্মানুসারে এই জগতে ভালো ঈশ্বর আহুরা মাজদা (Ahura Mazda) এবং খারাপ ঈশ্বর আংরা মাইনিউ (Angra Mainyu) এর মধ্যে লড়াই চলছে। মানুষের কর্তব্য হল এই যুদ্ধে ভালো ঈশ্বরকে সাহায্য করা। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ থেকে ৩৩০ সালের মধ্যে একিমেনিদ পারস্য সাম্রাজ্যে (Achaemenid Persian Empire) এই ধর্ম বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। পরে ২২৪ থেকে ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে সাসানিদ সাম্রাজ্যে (Sassanid Persian Empire) এটাই হয় প্রধান ধর্ম। এ সময়ের পরে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় উদ্ভূত প্রায় সব ধর্মের উপর এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা যায়। নোস্টিসিজম (Gnosticism) এবং ম্যানিকিয়ানিজম (Manichaeanism) এর মতো দ্বৈতবাদী ধর্মের উৎপত্তিও হয় জরাথুস্ট্রবাদ থেকেই।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ম্যানিকিয়ান মতবাদ চীন থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস এত বেশি বিস্তৃত হয় যে এক সময় মনে করা হতো রোমান সাম্রাজ্যের উপর এর প্রভাব হয়তো খ্রিস্টধর্মের চেয়েও বেশি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়নি। সাসানিদ সাম্রাজ্যে একেশ্বরবাদী মুসলিমদের আধিপত্য শুরু হওয়ার পর এই দ্বৈতবাদী বিশ্বাস ঝিমিয়ে পড়ে। বর্তমানে ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যে হাতে গোনা কিছু মানবগোষ্ঠী এই বিশ্বাস ধরে রেখেছে।

তারপরেও, একেশ্বরবাদের উত্থান দ্বৈতবাদকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি। ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম- এই তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মই দ্বৈতবাদের অনেক বিশ্বাস ও আচার-আচরণকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছে। একেশ্বরবাদের অনেক মৌলিক ধারণাই আসলে দ্বৈতবাদ থেকে উদ্ভূত। অসংখ্য ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম একটা খারাপ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, যে শক্তি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে কাজ করে। খ্রিস্টধর্মের ‘ডেভিল’ (Devil) বা ইসলাম ধর্মের ‘শয়তান’ই হলো সেই খারাপ শক্তি।

একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মানুষ কীভাবে এমন দ্বৈতবাদী বিশ্বাসকে গ্রহণ করে? যুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। হয় একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে, নয়তো দুটি ভিন্ন পরস্পরবিরোধী শক্তিকে মেনে নিতে হবে যার কোনোটাই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী নয়। কিন্তু একই সাথে দুটি পরস্পরবিরোধী যুক্তিকে মেনে নেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা মানুষের আছে। তাই লক্ষ লক্ষ ধার্মিক ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম যে একই সাথে ঈশ্বর ও শয়তানের অস্তিত্ব ও ক্ষমতায় বিশ্বাস করে- এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঈশ্বরকে সাহায্য করতে ‘জিহাদ’ কিংবা ‘ক্রুসেড’এর নামে মানুষ প্রাণ পর্যন্ত নিতে দ্বিধাবোধ করে না।

দ্বৈতবাদী ধর্মের আরেকটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল দেহ ও আত্মার সুস্পষ্ট বিভাজন। বিশেষ করে নোস্টিসিজম ও ম্যানিকিয়ানিজমে বস্তুগত ও অবস্তুগত জগৎকে আলাদা করে দেখার ব্যাপারটা লক্ষণীয়। এ দুটি মতবাদই বলে আত্মা ও অবস্তুগত সবকিছু ভালো ঈশ্বরের সৃষ্টি, আর শরীর ও সকল বস্তু মন্দ ঈশ্বরের সৃষ্টি। কাজেই মানুষকে বলা যায় ‘ভালো’ আত্মা আর ‘মন্দ’ শরীরের একটা যুদ্ধক্ষেত্র। একেশ্বরবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিভাজন অর্থহীন। কেন শরীর ও আত্মার মাঝে, বস্তু ও অবস্তুর মাঝে এমন সীমারেখা টানতে হবে? আর শরীর আর বস্তুই বা মন্দ বলে গণ্য হবে কেন? সবকিছুই তো একজন ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। কিন্তু একেশ্বরবাদীরা এই দ্বি-বিভাজনের ধারণা থেকে পুরোপুরি সরেও আসতে পারে না, কারণ এ ছাড়া মন্দকে ব্যাখ্যা করার সহজ কোনও পথ নেই। এই দুটি পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব থেকেই ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের অন্যতম একটি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দুই ধর্মের মানুষ যে স্বর্গ (ভালো ঈশ্বরের অধীন জগৎ) এবং নরক (মন্দ ঈশ্বরের অধীন জগৎ) এর ধারণায় বিশ্বাস করে, তা মূলত দ্বৈতবাদী ধারণা। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে এমন কোনও ধারণার দেখা পাওয়া যায় না। সেখানে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের বিষয়েও কিছু বলা হয়নি।

সমস্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একেশ্বরবাদী, দ্বৈতবাদী, বহু-ঈশ্বরবাদী ও বস্তুপ্রধান ধর্মের ধারণাগুলোর মিশ্রণে তৈরি হয়েছে আজকের একেশ্বরবাদী দর্শন। এখনকার একজন গড়পড়তা খ্রিস্টান একেশ্বরবাদী হয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, দ্বৈতবাদীর মতো শয়তানকে বিশ্বাস করে, বহু-ঈশ্বরবাদীদের মতো বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীদের অনুসরণ করে, আবার প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদীদের মতো ভূতেও বিশ্বাস করে। এই যে মানুষ কয়েক রকম ভিন্ন, এমনকি পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসকে একসাথে গ্রহণ করছে, ধর্মবিশারদরা এর একটা নাম দিয়েছেন। নামটা হলো Syncretism, বাংলায় বলা যায় সমন্বিত ধর্ম। সম্ভবত এই সমন্বিত ধর্মই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্ম।

প্রকৃতির নিয়ম

এ পর্যন্ত যত রকমের ধর্মের বিষয়ে আলোচনা হল তাদের প্রত্যেকের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা হল, এদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ধরনের ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত সত্ত্বার কথা বলে। পশ্চিমা দেশগুলোর প্রায় সব মানুষই একেশ্বরবাদী বা বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মে বিশ্বাসী, তাই তাদের কাছে এই বিশ্বাসটাকে খুব স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু সারা পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসের সূত্র ধরে একেবারে গোড়ার দিকে গেলে সবসময় সেখানে ঈশ্বরের দেখা মেলে না। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শুরুর দিকে আফ্রো-এশীয় এলাকায় অন্য এক ধরনের ধর্মের বিকাশ হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভারতের জৈন ও বৌদ্ধধর্ম, চীনের তাওবাদ (Taoism) ও কনফুসিয়াসের মতবাদ (Confucianism) এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এলাকার বৈরাগ্যবাদ (Stoicism), নৈরাশ্যবাদ (Cynicism) ও ভোগবাদ (Epicureanism)। এই সবগুলো ধর্মেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, এদের কোনোটাই কোনও ধরনের ঈশ্বর বা দেবতার কথা বলে না।

এই ধরনের ধর্মগুলোতে বলা হয় মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা কার্যকর থাকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে, কোনো ঈশ্বর বা দেবতার ইচ্ছায় নয়। অনেক ধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু সে ঈশ্বরও এসব প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এই প্রাকৃতিক নিয়মের সামনে ঈশ্বর, মানুষ, সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ সমান। এই ধর্মীয় ব্যবস্থায় দেবতাদের অবস্থান হাতি কিংবা সজারুর মতোই, অর্থাৎ প্রকৃতিতে একটা হাতি যতটা প্রভাব রাখতে পারে একজন দেবতার প্রভাব তার চেয়ে একটুও বেশি নয়। এর একটা বড় উদাহরণ হল বৌদ্ধধর্ম। প্রাচীনকাল থেকে যেসব প্রাকৃতিক ধর্ম তৈরি হয়েছে, বৌদ্ধধর্ম সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আর পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে সেটা এখনও টিকে আছে।

বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি কোনো দেবতা নন, একজন মানুষ। তাঁর নাম সিদ্ধার্থ গৌতম। বৌদ্ধধর্মের কিংবদন্তী বলে, গৌতম ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দের দিকে হিমালয়ের কাছের একটা রাজ্যের রাজপরিবারের সন্তান। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে এই তরুণ রাজকুমার খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন, তাঁর চারপাশে যত নারী ও পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ- সবারই নানা রকমের দুঃখ। এই দুঃখের উৎস কেবল যুদ্ধ বা মহামারীর মতো ক্ষণস্থায়ী ঘটনা নয়, সাথে আরও আছে মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকা চিরস্থায়ী দুশ্চিন্তা, হতাশা ও অভাব। মানুষ সম্পত্তি ও ক্ষমতার পিছনে ক্রমাগত ছুটছে, জ্ঞান ও সম্পদ আহরণ করে যাচ্ছে, সন্তানের জন্ম দিচ্ছে, ঘরবাড়ি বানাচ্ছে, কিন্তু তাদের অভাব আর শেষ হয় না। অর্জন যতই থাকুক, তার আরও চাই। গরিব মানুষ স্বপ্ন দেখে সম্পদের। যার এক লাখ টাকা আছে সে চায় দুলাখ টাকা। যার দুলাখ আছে তার চিন্তা কীভাবে সেটাকে দশ লাখ বানানো যায়। সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষটাও তার অর্জনে সন্তুষ্ট নয়। সারা জীবন এসব চিন্তাই মানুষকে তাড়া করে বেড়ায়, যতদিন না জরা, ব্যাধি বা মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে। এক জীবনের সমস্ত অর্জন মৃত্যুর পর নিভে যাওয়া আগুনের ধোঁয়ার মতোই মিলিয়ে যায়। এই অর্থহীন ছুটে চলা থেকে মুক্তি কোথায়?

ঊনত্রিশ বছর বয়সে এক রাতে গৌতম ঘর ছাড়লেন। পরিবার ও সকল সম্পদ ত্যাগ করে ভবঘুরে হয়ে সারা উত্তর ভারত চষে বেড়ালেন মানুষের দুঃখমোচনের উপায় খুঁজতে। অনেক আশ্রমে গেলেন, অনেক গুরুর সঙ্গ নিলেন- কিন্তু তাঁর প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর মিলল না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। মানুষের মুক্তির পথ খুঁজতে একাই চালিয়ে গেলেন সাধনা। মানুষের দুর্দশার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে দীর্ঘ ছয় বছর ধ্যানমগ্ন থেকে অবশেষে উত্তর পেলেন। তিনি সিদ্ধান্তে আসলেন, মানুষের এই দুঃখের কারণ মন্দভাগ্য, সামাজিক বৈষম্য বা কোনো দৈব আক্রোশ নয়। এই কষ্টের মূলে আছে মানুষের নিজ চরিত্র।

গৌতমের মতে, যে কোনো পরিস্থিতিতে মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল কামনা, আর এই কামনা অপূর্ণ থাকলে সেখান থেকে তৈরি হয় অপ্রাপ্তি। কোনো বেদনাদায়ক ঘটনায় মানুষের মন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়। আর আনন্দের সময়ে চায় তার আনন্দ আরও বাড়ুক, আরও স্থায়ী হোক। এই চাওয়ার কারণেই মানুষের মন কখনও শান্তি পায় না, স্থিরতা পায় না। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা এটা বুঝতে পারি। যখন আমরা ব্যথা পাই, সেই ব্যথা থেকে মুক্তির জন্য আমরা সম্ভাব্য সবকিছু করি, আর সেটাই আমাদের মানসিক স্থিরতা নষ্ট করে। আবার যখন আমরা আনন্দে থাকি, তখনও সেটা আমাদের শান্তি দেয় না, মনের মধ্যে জেগে থাকে সেই আনন্দ হারাবার ভয়। মানুষ ভালোবাসার খোঁজে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়, কিন্তু ভালোবাসার মানুষটিকে পেয়ে কি সম্পূর্ণ শান্তি পায়? কারও মনে থাকে সঙ্গীকে হারাবার ভয়, আবার কেউ ভাবে এর চেয়েও ভালো সঙ্গী পাওয়া যেত। অনেকের ক্ষেত্রে তো এই দুরকম একসাথেও ঘটে।

দেবতারা বৃষ্টি ঝরাতে পারেন, নানান সামাজিক প্রতিষ্ঠান আমাদের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারে, সৌভাগ্য কখনো কখনো এনে দিতে পারে বিপুল সম্পদ; কিন্তু তাতে কি মানুষের মৌলিক চিন্তাধারায় কোনো পরিবর্তন হয়? তাই তো সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাজাও দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচতে পারেন না, সুখের পিছনে ছুটে আর দুঃখ থেকে পালিয়ে বাঁচতে মানুষ এক জীবন শেষ করে ফেলে।

গৌতম দেখলেন, এই চক্র থেকে মুক্ত হওয়ার একটা পথ আছে। সুখ ও দুঃখকে কামনা ছাড়া সহজভাবে গ্রহণ করলেই আর এই দুর্দশা থাকে না। দুঃখের সময়ে মুক্তির কামনা ত্যাগ করলেই দুঃখ আর থাকে না, কিংবা দুঃখবোধ করলেও তা মানুষকে মানসিক পীড়া দেয় না। বিষণ্ণতার মধ্যেও আসলে একরকম ঐশ্বর্য থাকতে পারে। আবার সুখের সময়েও সুখ চলে যাওয়ার দুশ্চিন্তাটুকু ঝেড়ে ফেললেই সুখটুকু শান্তিতে উপভোগ করা যায়।

কিন্তু মানুষের মন এই কামনাটাকে ত্যাগ করবে কী করে? কোনো প্রকার কামনা ছাড়া কি সুখ বা দুঃখকে গ্রহণ করা যায়? এটা সম্ভব করতে গৌতম কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করলেন। এই নীতি অনুশীলনের জন্য মানুষকে “কী হতে পারত” না ভেবে ভাবতে হবে “কী হচ্ছে”। নিজের চিন্তাধারাকে এভাবে পরিবর্তন করাটা কঠিন কাজ, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়।

মানুষকে এই কামনা-বাসনা এড়িয়ে বাস্তবতাকে গ্রহণ করার সহজ পথ হিসেবে গৌতম কয়েকটি নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের হত্যা, লালসা ও চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। কারণ, এই কাজগুলোই মানুষের মনে ক্ষমতা, যৌনতা বা সম্পদের মোহ তৈরি করে। এই মোহমুক্তির ফলে মানুষের মন নির্ভার, নিশ্চিন্ত ও পরিপূর্ণ হয়। এই অবস্থাকেই বৌদ্ধধর্মে বলা হয় ‘নির্বাণ’ লাভ করা (‘নির্বাণ’-এর শাব্দিক অর্থ ‘আগুন নিভে যাওয়া’)। যারা নির্বাণ লাভ করে তারা সব দুর্দশা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। সবরকম কল্পনা ও মোহকে দূরে সরিয়ে তারা সুস্পষ্ট বাস্তবকে গ্রহণ করতে পারে। এতে তারা দুঃখ-ব্যাথা অনুভব করে না তা নয়, কিন্তু এগুলো তাদেরকে আর পীড়িত করে না।

বৌদ্ধধর্মমতে গৌতম নিজেও নির্বাণ লাভ করে সকল শোক-তাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই মুক্তিলাভের পর তাঁর নাম হয় ‘বুদ্ধ’ (এর অর্থ ‘আলোকিত’)। বুদ্ধ তাঁর বাকি জীবন জুড়ে তাঁর এই জ্ঞান বিতরণ করে মানুষকে নির্বাণ লাভের পথ দেখান। তাঁর এই শিক্ষাকে এক বাক্যে সহজে বলা যায় এভাবেঃ “মোহ থেকে দুঃখ আসে, দুঃখমোচনের একমাত্র উপায় মোহ থেকে মুক্ত হওয়া আর মোহমুক্তির একমাত্র উপায় হল বাস্তবতা যেমন, তাকে ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করা”।

এই মূলনীতিকে বলা হয় ‘ধর্ম’ (কিংবা ‘ধম্ম’)। ‘অপ্রাপ্তি থেকে দুঃখ আসে’- বৌদ্ধধর্ম এটাকে স্থান-কাল নির্বিশেষে চিরন্তন সত্য বলে স্বীকার করে, ঠিক যেমন পদার্থবিজ্ঞানের E=mc2 সূত্র সবসময় সবখানে সত্য। এই সত্যটুকুই একজন বৌদ্ধের বিশ্বাস ও সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা তার কাছে গৌণ। যেখানে একেশ্বরবাদ প্রশ্ন করে, “ঈশ্বর আছেন, তিনি আমার কাছ থেকে কী চান?” সেখানে বৌদ্ধধর্ম জানতে চায়, “দুঃখ আছে, এ থেকে মুক্তির উপায় কী?”।

বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বর বা দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। এখানে বৃষ্টি নামানো বা যুদ্ধে জেতানোর মতো ক্ষমতা দেবতাদের আছে, কিন্তু ‘অপ্রাপ্তি থেকে দুঃখ আসে’- এই সত্যকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাদের নেই। মোহমুক্ত মানুষকে দুঃখ দেওয়ার ক্ষমতা কোনো ঈশ্বরের নেই। আবার মোহ থেকে মুক্ত হতে না পারলে কোনো ঈশ্বর তাকে দুর্দশা থেকে বাঁচাতে পারবে না।

তারপরেও বৌদ্ধধর্মের মতো প্রাক-আধুনিক যুগের প্রাকৃতিক ধর্মগুলো ঈশ্বরের উপাসনা পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম বলে মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল নির্বাণ লাভ করা, সম্পদ বা ক্ষমতা অর্জন করা নয়। অথচ ৯৯ শতাংশ বৌদ্ধই নির্বাণ লাভ করতে পারে না। যারা ভবিষ্যতে নির্বাণ লাভের আশায় থাকে, তারাও তাদের বর্তমানকে বিলিয়ে দেয় জাগতিক অর্জনের জন্য। এ কারণেই তারা নানান দেবতার উপাসনা করে। ভারতে হিন্দুধর্মের দেবতা, তিব্বতের ‘বন’ (Bon) ও জাপানের ‘শিনতো’ (Shinto) দেবতারা অনেক বৌদ্ধেরই উপাস্য।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের নিজেদের মত করে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের ধারণা তৈরি করে নিয়েছে। বুদ্ধ হলো সেই ব্যক্তি যিনি নিজে নির্বাণ লাভ করেছেন। আর বোধিসত্ত্ব বলতে বোঝানো হয় মানব বা মানবাতীত কোন সত্ত্বাকে যিনি নিজে জাগতিক শোক-দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করা সত্ত্বেও অসংখ্য মানুষকে জন্ম-শোক-জরা-মৃত্যুর অন্তহীন চক্র থেকে মুক্ত করার জন্য সে সুযোগ পরিত্যাগ করেছেন। একসময় অনেক বৌদ্ধই ঈশ্বরের আরাধনা করার পরিবর্তে এইসব বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের আরাধনায় নিয়োজিত হলেন। শুধু নির্বাণ লাভ তাদের এই আরাধনার লক্ষ্য ছিল না, জাগতিক নানা সমস্যা সমাধান খোঁজাও ছিলো এই আরাধনার অন্যতম কারণ। ফলশ্রুতিতে, সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে আমরা এমন অনেক বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের দেখা পেলাম যাদের অধিকাংশ সময় কাটতো প্রার্থনা, রঙিন ফুল, সুগন্ধি, ধান এবং মিঠাই উপহার হিসেবে গ্রহণ করে প্রতিদানে বৃষ্টি নামানো, মহামারী প্রতিকার আর যুদ্ধে জয়লাভের উপায় বাতলে দিতে।

মনুষ্যত্বের আরাধনা

গত ৩০০ বছরকে বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষতার যুগ। এই সময়ের মধ্যে ধর্ম ক্রমশ তার গুরুত্ব হারিয়েছে। ঈশ্বরের ধারণা আছে যেসব ধর্মে, তাদের জন্য এই কথাটা অনেকাংশে সত্য। কিন্তু অন্যান্য যেসব প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে ওঠা ধর্ম আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। গত কয়েক শতাব্দীতে এই ধর্মগুলো পেয়েছে ব্যাপক প্রচারণা আর ঘটিয়েছে ইতিহাসের কয়েকটি ভয়ঙ্করতম যুদ্ধ। এই সময়ে যেসব প্রাকৃতিক ধর্ম মাথা তুলেছে তাদের মধ্যে আছে উদারনীতি, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ ও নাৎসীবাদের মতো কিছু ধারণা। অনেকে এগুলোকে ধর্ম বলতে চান না, বরং নীতি বা মতবাদ হিসেবে দেখতে চান। কিন্তু নামে কী আসে যায়? যদি ধর্মকে আমরা “মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোনো শক্তিতে বিশ্বাস রেখে মানুষের পালিত আচার-আচরণ” বলে সংজ্ঞায়িত করি, তাহলে ধর্ম হিসেবে সোভিয়েত সাম্যবাদ ইসলামের চেয়ে কোনোভাবেই কম যায় না।

ইসলাম অবশ্যই সাম্যবাদ থেকে ভিন্ন। ইসলাম ধর্মে মহাবিশ্ব চলে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায়, সেখানে সাম্যবাদে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্বই নেই। কিন্তু বৌদ্ধধর্মেও তো ঈশ্বরের ধারণা নেই, তারপরেও সেটাকে আমরা ঠিকই ধর্ম বলি। বৌদ্ধদের মতো সাম্যবাদীদের আচরণও কিছু নিয়ম-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বৌদ্ধরা যেমন জানে যে তাদের আচরণবিধি গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত, তেমনি সাম্যবাদের নীতিগুলো এসেছে কার্ল মার্ক্স, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস আর ভ্লাদিমির লেনিনের কাছ থেকে। এখানেই শেষ নয়, আরও মিল আছে। সাম্যবাদেরও আছে নিজস্ব ‘পবিত্র গ্রন্থ’, যেমন মার্ক্সের ডাস ক্যাপিটাল (Das Kapital), যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে যে ইতিহাসের শেষ হবে শোষিত শ্রেণীর অনিবার্য বিজয়ের মাধ্যমে। সাম্যবাদের নির্দিষ্ট ছুটি কিংবা উৎসবের দিন আছে, যেমন পয়লা মে বা অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী। ধর্মগুরুও খুঁজে পাওয়া যাবে এতে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রত্যেক দলে একজন করে ‘কমিসার’ (Commissar) থাকতেন, যার কাজ ছিলো সেনাসদস্য ও সেনানায়কদের ‘ধর্মানুরাগ’ নিশ্চিত করা। এই ধর্মের জন্য ধর্মযুদ্ধ হয়েছে, সেসব যুদ্ধে শহীদও হয়েছে অনেক অনুসারী। ‘ধর্মদ্রোহিতা’ও আছে সাম্যবাদে, যেমন ট্রটস্কির মতবাদ। সোভিয়েত সাম্যবাদকে বলা যায় একটা গোঁড়া প্রচারমুখী ধর্ম। একজন নিবেদিতপ্রাণ সাম্যবাদী তার জীবনের বিনিময়ে হলেও মার্ক্স ও লেনিনের বাণী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায়।

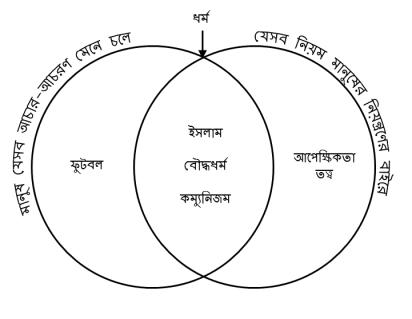

ধর্ম হল মানুষের কিছু প্রচলিত আচার ও মূল্যবোধের সমষ্টি, যা দাঁড়িয়ে থাকে এমন কিছু বিষয়ে বিশ্বাসের উপর যা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। পদার্থবিজ্ঞানের আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে ধর্ম বলা যাবে না, কারণ আজ পর্যন্ত কোনো মানুষকে এর উপর ভিত্তি করে কোনো প্রথা পালন করতে দেখা যায়নি, এটা মানুষের কোনো মূল্যবোধও গড়ে দেয়নি। ফুটবলও ধর্ম নয়, কারণ এর নিয়মগুলো মানুষের তৈরি, সেটা অতিমানবীয় কিছু নয়। ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম আর সাম্যবাদ- এ তিনটাই ধর্ম, কারণ এগুলো মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে আর সেই নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলো মানুষের তৈরি নয়। (এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে, ‘অতিমানবীয়’ আর ‘অতিপ্রাকৃত’ এ দুটো বিষয় আলাদা। বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতির নিয়ম আর মার্ক্সীয় সাম্যবাদের ইতিহাসের নিয়ম- এদের কোনোটাই মানুষের হাতে তৈরি হয়নি, তাই এরা অতিমানবীয়। কিন্তু অতিপ্রাকৃত নয় কোনোটাই।)

এভাবে চিন্তা করাটা অনেক পাঠকের জন্য কিছুটা অস্বস্তিকর হতে পারে। বেশি অস্বস্তি হলে পাঠক সাম্যবাদকে ধর্ম না বলে মতাদর্শও বলতে পারেন। তবে তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা আমাদের বিশ্বাসগুলোকে ঈশ্বর-কেন্দ্রিক ধর্ম ও ঈশ্বরবিহীন প্রাকৃতিক মতাদর্শ- এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। অথচ তখনও বৌদ্ধ ও তাওবাদীদের বিশ্বাসকে আমরা ঠিকই ধর্ম হিসেবেই বিবেচনা করি। আবার উল্টোটাও হয়, বর্তমানের অনেক মতাদর্শেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। এর মধ্যে কয়েকটা, বিশেষ করে উদারনীতি, সব মানুষ একই ঈশ্বরের সৃষ্টি এরকম একটি ব্যাপার মেনে না নিলে যে ধারণাটির অস্তিত্বই প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়ে।

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বিশ্বাসগুলোর মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা না টানলে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা কঠিন হয়ে যাবে। এই বিশ্বাসগুলোর মধ্যে যে মিশ্রণ দেখা যায় তা একেশ্বরবাদী কিংবা বৌদ্ধধর্মের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। একজন বৌদ্ধ যেমন হিন্দু দেবতার পূজা করে, একেশ্বরবাদী মানুষ যেমন শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, ঠিক তেমনি একজন আমেরিকান একই সাথে জাতীয়তাবাদী, পুঁজিবাদী এবং মানবতাবাদী হতে পারে। জাতীয়তাবাদী হিসেবে সে ভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে আমেরিকান জাতিটা বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারে। পুঁজিবাদী হিসেবে সে ভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে মানুষের যার যার ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করাটাই সমাজের সার্বিক উন্নয়নের পথ। আবার উদারমনা মানবতাবাদী হয়ে সে ভাবে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু অধিকার নিয়ে এসেছে। এই সবরকম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা একই সাথে একজন মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। ১৮ নম্বর অধ্যায়ে আমরা জাতীয়তাবাদ নিয়ে আলোচনা করব। অধ্যায় ১৬ এর পুরোটা জুড়ে থাকবে বর্তমানকালের সবচেয়ে সফল ধর্ম পুঁজিবাদের কথা। এই অধ্যায়ে আপাতত বিভিন্ন মানবিক ধর্মের দিকে নজর দেওয়া যাক।

একেশ্বরবাদী বা বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মে দেবতার উপাসনা করা হয়। মানবতাবাদী ধর্ম উপাসনা করে মানবতার, ঠিক করে বললে হোমো সেপিয়েন্সের। মানবতাবাদী বিশ্বাসে হোমো সেপিয়েন্স হল সম্পূর্ণ প্রাণিজগৎ থেকে আলাদা, অনন্য বৈশিষ্ট্যের একটি প্রাণী। মানবতাবাদীদের মতে হোমো সেপিয়েন্সের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যই হল বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ ছাড়া এ মহাবিশ্ব অর্থহীন। হোমো সেপিয়েন্সের কল্যাণই বিশ্বের কল্যাণ। পৃথিবীর আর বাকি যা কিছু আছে সেসবের একমাত্র স্বার্থকতা হলো মানুষের উপকারে আসায়।

সব মানবতাবাদীই মানবতার উপাসনা করে বটে, কিন্তু এর সংজ্ঞাটা এক এক জনের কাছে এক এক রকম। ‘মানবতা’র সঠিক সংজ্ঞা দিতে মানবতাবাদ তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, ঠিক যেমন ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করতে বিভক্ত হয়েছে খ্রিস্টানরা। বর্তমানে মানবতাবাদের প্রধান ধারা হল উদারপন্থী মানবতাবাদ (liberal humanism)। এখানে মানবতাকে মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয়, তাই মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে পবিত্র। উদারমনারা বিশ্বাস করে, মানবতার গুণটা আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেক হোমো সেপিয়েন্সের মাঝে বিদ্যমান। এই মানবতাবোধই জীবনকে অর্থপূর্ণ করে, এখান থেকেই মানুষ পায় সকল নৈতিক নির্দেশনা। যখনই আমরা কোনো নৈতিক বা রাজনৈতিক সংশয়ে পড়ি, তখন এই মানবতারই দ্বারস্থ হই। উদারনৈতিক মানবতাবাদের সর্বপ্রধান নীতি হল মানুষের ভিতরের এই মনুষ্যত্বকে সবরকম ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এইসব নীতিকেই সামষ্টিকভাবে আমরা বলি ‘মানবাধিকার’।

মানবতাবাদীরা যে শাস্তি হিসেবে নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী, তার কারণ এটাই। শুরুর দিকে আধুনিক ইউরোপে মনে করা হতো কেউ মানুষ হত্যা করলে তা মহাজাগতিক শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে। তাই সেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হত্যাকারীকে জনসমক্ষে নির্যাতন ও হত্যা করা হতো। শেক্সপিয়ার ও মলিয়েরের যুগে লন্ডন কিংবা প্যারিসের বাসিন্দাদের জন্য এসব নৃশংস মৃত্যুদণ্ডের দৃশ্য রীতিমতো উপভোগ্য ছিল। আর আজকের ইউরোপে নরহত্যাকে দেখা হয় মানবতার উপরে আঘাত হিসেবে, আর এর বিচার করতে হত্যাকারীকে হত্যা বা নির্যাতন না করে যথাসম্ভব ‘মানবিক’ উপায়ে শাস্তি দেওয়া হয়। এর মাধ্যমেই আহত মানবতাকে আবার সারিয়ে তোলা হয়। হত্যাকারীও মানুষ, তাই মানবতার পবিত্রতা রক্ষা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। বরং মানুষ হত্যা করে হত্যাকারী যে ভুল করেছে, হত্যাকারীকে হত্যা না করে সেই ভুল সংশোধন করা হয়।

উদারনৈতিক মানবতাবাদ মানুষকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। বরং ঈশ্বরের ব্যাপারে এখানে একেশ্বরবাদী ধারণাই প্রচলিত। উদারনীতিতে প্রত্যেক মানুষের পবিত্র ও স্বাধীন মানবিকতার এই ধারণাটা সরাসরি খ্রিস্টধর্মের পবিত্র আত্মার ধারণা থেকে এসেছে। চিরস্থায়ী আত্মা ও একজন সৃষ্টিকর্তার কথা বাদ দিলে ‘সেপিয়েন্স কেন আর সব প্রাণী থেকে অন্যরকম’ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে মানবতাবাদীদের একটু সমস্যায় পড়তে হয়।

আরেকটা ধারা হল সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ (socialist humanism)। সমাজতন্ত্রীরা ‘মানবতা’কে সমগ্র সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখে। তাদের কাছে একজন মানুষ নয়, বরং গোটা হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির মানবিকতাই মুখ্য। উদারনৈতিক মানবতাবাদ যেখানে একজন ব্যক্তির সর্বোচ্চ স্বাধীনতার কথা বলে, সেখানে সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ দাবি করে সব মানুষের সমতা। সমাজতন্ত্রে মানুষে মানুষে বৈষম্য হল মানব সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় অন্যায়, কারণ এতে মনুষ্যত্বের চেয়ে মানুষের অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য বেশি গুরুত্ব পায়। যেমন, কোনো সমাজে যদি ধনীরা গরিবদের চেয়ে বেশি সুবিধা পায়, তাহলে বলা যায় ওই সমাজে মনুষ্যত্বের চেয়ে সম্পদ বেশি মূল্যবান। অথচ মনুষ্যত্ব ধনী-গরিব সবার জন্যই সমান।

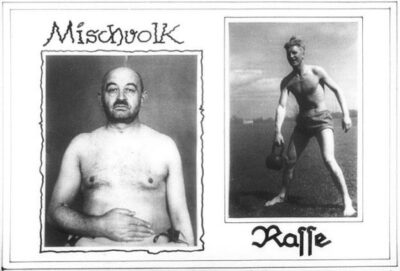

উদারনৈতিক মানবতাবাদের মতো সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের মূলেও আছে একেশ্বরবাদী চেতনা। ঈশ্বরের কাছে প্রতিটি আত্মাই সমান- এই ধারণাই পরিবর্তিত হয়ে এখানে হয়ে গেছে ‘সব মানুষই সমান’। মানবতাবাদের যে ধারাটি এই ধারণা থেকে বের হয়ে এসেছে সেটা হলো বিবর্তনীয় মানবতাবাদ (evolutionary humanism)। এই ধারার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল নাৎসিরা। মানবতাবাদের অন্যান্য ধারায় মানবতাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, নাৎসিদের কাছে ব্যাপারটা তেমন নয়। মূল পার্থক্যটা হল, নাৎসিদের চিন্তাধারায় বিবর্তন তত্ত্বের গভীর প্রভাব দেখা যায়। নাৎসিরা মানুষকে পরিবর্তনশীল প্রাণী প্রজাতি হিসেবেই দেখে। বিবর্তনের পথ ধরে এই প্রজাতিটি মানুষের চেয়ে উন্নত বা অনুন্নত প্রজাতিতে পরিণত হতেই পারে।

নাৎসিদের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির অবনতি রোধ করে বিবর্তনকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়া। এজন্যই তারা বলত তাদের ‘আর্য’ জাতিই মানুষের সবচেয়ে উন্নত রূপ, আর এই জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হলে তার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। সেজন্য ইহুদি, জিপসি, সমকামী কিংবা মানসিক ভারসাম্যহীন যেসব নিম্নমানের হোমো সেপিয়েন্স আছে তাদেরকে আলাদা করে রাখতে হবে, অথবা নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। নাৎসিরা এর যে ব্যাখ্যা দেয় তা হল এরকম, আদিম মানুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে একটা ‘উন্নত’ প্রজাতি হিসেবে হোমো সেপিয়েন্সের আবির্ভাব হয়। আর নিয়ান্ডার্থালের মতো ‘অনুন্নত’ প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরা সবাই একসময় একই জাতি ছিল, কিন্তু পরে বিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন পথে এগিয়ে গেছে। এমনটা ভবিষ্যতে আবারও হতে পারে। নাৎসিদের মতে, হোমো সেপিয়েন্স ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেছে, এক এক জাতির বৈশিষ্ট্যও এক এক রকম। এই সব জাতির মধ্যে আর্য জাতিই হল সর্বোৎকৃষ্ট। সৌন্দর্য, যৌক্তিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও একাগ্রতায় তারা অনন্য। তাই আরও উন্নত কোনো প্রজাতিতে বিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা আর্যদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। অন্য সব জাতি, যেমন ইহুদি ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ- এরা হল এ যুগের নিয়ান্ডার্থাল, যারা সব দিক থেকেই আর্যদের থেকে অনেক পিছিয়ে। যদি এসব মানুষ বংশবৃদ্ধির সুযোগ পায়, বিশেষ করে সেটা যদি আর্যদের সাথে হয়, তাহলে সেটা পুরো মানবজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট করবে, হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতিটিকে ঠেলে দেবে বিলুপ্তির দিকে।

জীববিজ্ঞানীরা নাৎসিদের এই জাতিতত্ত্ব উড়িয়ে দিয়েছেন। ১৯৪৫ এর পরের অনেক জিনতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য সামান্যই, নাৎসিরা যা বলে তার তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু এর আগে, ১৯৩৩ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নাৎসিদের ধারণা ছিল অন্যরকম। মানুষের মাঝে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব, তাদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ব, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তা- এ সব ধারণা তখনকার পশ্চিমা অভিজাত শ্রেণীর মানুষের কাছে খুব স্বাভাবিক ছিল। নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রকাশিত অনেক গবেষণাপত্রে ‘বৈজ্ঞানিকভাবে’ প্রমাণ করা হয়েছে, বুদ্ধিতে, চরিত্রে, দক্ষতায় শ্বেতাঙ্গরা আফ্রিকান বা ভারতীয় মানুষের চেয়ে কত উন্নত। ওয়াশিংটন, লন্ডন ও ক্যানবেরার রাজনীতিকেরা শ্বেতাঙ্গদের বিশুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মতো ‘আর্য’ দেশে চীন, এমনকি ইতালির মানুষদের সীমিত প্রবেশাধিকার সেটারই উদাহরণ।

মানবতাবাদী ধর্ম

| উদারনৈতিক মানবতাবাদ | সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ | বিবর্তনীয় মানবতাবাদ |

| প্রকৃতিগতভাবেই হোমো সেপিয়েন্স আর সব প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের কল্যাণই পরম কল্যাণ। | ||

| ‘মানবতা’ একটি ব্যক্তিগত বিষয়, প্রত্যেক হোমো সেপিয়েন্সের মধ্যেই সেটা আছে। | ‘মানবতা’ একটা সামষ্টিক বৈশিষ্ট্য, তাই সেটা হল হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির সকল সদস্যের জন্য সমান। | ‘মানবতা’ একটা পরিবর্তনশীল বিষয়, বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ আরও উন্নত বা অনুন্নত প্রজাতিতে পরিণত হতে পারে। |

| মানবতাবাদের মূল কথা হল প্রত্যেক হোমো সেপিয়েন্সের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা। | মানবতাবাদের মূল কথা হল সব হোমো সেপিয়েন্সের সমতা নিশ্চিত করা। | মানবতাবাদের মূল কথা হল হোমো সেপিয়েন্সের বিবর্তনকে অবনতির দিকে যেতে না দিয়ে একে উন্নততর এক প্রজাতিতে পরিণত করা। |

এসব ধারণার পিছনে যে শুধু উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণারই অবদান আছে তা নয়। বরং এর পিছনে সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির অবদানই বেশি। সেদিক থেকে চিন্তা করলে হিটলার কেবল নিজের সর্বনাশই ডেকে আনেনি, বর্ণবাদী আদর্শেরও ক্ষতিসাধন করেছে। হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার পর তার শত্রুদের কাছে সব মানুষ ‘আমরা’ আর ‘ওরা’- এমন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। পরবর্তীতে, নাৎসিদের মতাদর্শের ভিতরের বর্ণবাদী চিন্তাধারার কারণেই সেটা পশ্চিমা বিশ্বে একটা প্রবল ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। তবে এ পরিবর্তন একদিনে হয়নি। ১৯৬০ পর্যন্ত আমেরিকার রাজনীতিতে জাতিগত প্রাধান্য ভালোভাবেই টিকে ছিল। ১৯৭৩ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াতে অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষের পূর্ণ প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৯৬০ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী মানুষেরা রাজনৈতিক সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না, কারণ তাদেরকে দেশের পূর্ণ নাগরিক হিসেবেই বিবেচনা করা হত না।

নাৎসিরা যে উদার মানবতাবাদ, মানবাধিকার ও সাম্যবাদের বিরোধী ছিল, তার কারণ এই নয় যে তারা মানবতাকে ঘৃণা করত। বরং তাদের চোখে মানবতা ছিল এক মহার্ঘ্য বস্তু, যা মানবজাতির বিপুল সম্ভাবনার আধার। কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদের যুক্তি দেখিয়ে তারা দাবি করত, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে অযোগ্যদের বাদ পড়া উচিত, শুধু যোগ্যরাই টিকে থাকবে আর বংশবিস্তার করবে। উদারনীতি ও সাম্যবাদ অনুসরণ করলে এই অযোগ্য মানুষেরা শুধু টিকেই থাকবে না, যারা যোগ্য তাদের সমান সুযোগ-সুবিধাও পাবে। অযোগ্য মানুষেরাও যদি সমানভাবে বংশবিস্তার করে তাহলে অযোগ্যদের ভিড়ে যোগ্যরা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানুষ আরও অনুন্নত হতে হতে হয়তো একদিন বিলুপ্তই হয়ে যাবে।

১৯৪২ সালের জার্মানির জীববিজ্ঞান বইয়ের ‘প্রকৃতি ও মানুষ যে নিয়মে চলে’ অধ্যায়ে বলা হতো, টিকে থাকার জন্য নিরন্তর অনুশোচনাহীন সংগ্রামই প্রকৃতির সর্বোচ্চ নিয়ম। মাটির দখলের জন্য গাছের সংগ্রাম, কিংবা সঙ্গী পাওয়ার জন্য পোকামাকড়ের সংগ্রামকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে এসব বইয়ে বলা হতোঃ

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষমাহীন কঠিন লড়াইই জীবন ধারণের একমাত্র পথ। এ লড়াই অযোগ্যদের নির্মূল করে, আর টিকিয়ে রাখার জন্য বেছে নেয় যোগ্যদের। … এই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় নেই, প্রতিটি জীব টিকে থাকার মাধ্যমে সেটাই প্রমাণ করে। এ লড়াইয়ে কোনো ক্ষমার অবকাশ নেই। যে-ই এ নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সে-ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। জীববিজ্ঞানের এই শিক্ষা কেবল উদ্ভিদ ও প্রাণী নয়, বরং আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই লড়াইই আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা জাগায়। জীবন মানেই যুদ্ধ- এ যুদ্ধে যে নামবে না, তার জন্য থাকবে অপরিসীম দুর্দশা।

এরপর থাকত ‘মেইন ক্যাম্ফ’ (Mein Campf- হিটলারের আত্মজীবনী) থেকে একটা লাইনঃ “যে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সে আসলে তার অস্তিত্বের কারণেরই বিরোধিতা করে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আর নিজেকে ধ্বংস করে ফেলা একই কথা।”৩

এই খ্রিস্টীয় তৃতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে এসে বিবর্তনীয় মানবতাবাদের ভবিষ্যৎ কী হবে ঠিকমতো আন্দাজ করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের ষাট বছর ধরে বিবর্তনের সাথে মানবতাকে জড়ানো কিংবা জীববিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে হোমো সেপিয়েন্সের ‘উন্নতি সাধনের’ ধারণা প্রায় নিষিদ্ধই ছিল। কিন্তু ইদানীং এই বিষয়টা আবার আলোচনায় উঠে আসছে। এখন কেউ ‘নিম্নমানের’ মানুষদের শেষ করে দেওয়ার কথা বলে না, বরং জীববিজ্ঞানের নতুন নতুন জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আরো উন্নত মানুষ সৃষ্টি করার কথা ভাবে।

এদিকে উদার মানবতাবাদ ও জীববিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কারগুলোর মধ্যেকার দূরত্বটা বেড়েই যাচ্ছে, সেটা আর উপেক্ষা করার মতো নেই এখন। আমাদের উদারনৈতিক রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থার মূলে যে নীতি আছে তা হল, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে পবিত্র মানবতাবোধ আছে তা অপরিবর্তনীয় ও অবিচ্ছেদ্য। এই মানবতার জন্যই জগৎ অর্থময়। আমাদের সব নৈতিকতার উৎস এই মানবতা। আজকের এই বিশ্বাস আসলে খ্রিস্টধর্মের ‘সব মানুষই মুক্ত, চিরস্থায়ী আত্মার অধিকারী’- এই বিশ্বাসের পরিবর্তিত রূপ। অথচ গত দুশো বছরের জীববিজ্ঞানের অগ্রগতি এই বিশ্বাসকে অনেকটা দুর্বল করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করেও আত্মার অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। বরং দেখা গেছে যে মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে ইচ্ছা নয়, হরমোন, জিন ও নিউরনের সংযোগ- ঠিক শিম্পাঞ্জি, নেকড়ে কিংবা পিঁপড়ার মতোই। প্রশ্নটা হলো, জীববৈজ্ঞানিক সত্য আর তার সাথে সাংঘর্ষিক আইন এবং বিচার ব্যবস্থার মধ্যকার এই যে কল্পিত উদারনৈতিক দেয়াল তাকে মানুষ আর কতদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে?

————

1 W. H. C. Frend, Martyrdom and Persecution in the Early Church (Cambridge: James Clarke & Co., 2008), 536–7.

2 Robert Jean Knecht, The Rise and Fall of Renaissance France, 1483–1610 (London: Fontana Press, 1996), 424.

3 Marie Harm and Hermann Wiehle, Lebenskunde fuer Mittelschulen – Fuenfter Teil. Klasse 5 fuer Jungen (Halle: Hermann Schroedel Verlag, 1942), 152–7.