১১. ভোটের খেল : সংখ্যালঘু-নির্বাচিত সরকার ও এক দিনের বাদশা

১১.১ প্রস্তাবনা

ব্রিটিশ নাট্যকার টম স্টপার সুন্দরভাবে বলেছেন, ‘It is not the voting that is democracy, it is the counting’ শুধু ভোটের ব্যবস্থা থাকলেই গণতন্ত্র হয় না। ভোট কীভাবে হিসাব করা হবে, তার ওপরই নির্ভর করে ভোটের ফলাফল। যোসেফ স্তালিন তাই বলেছেন, ‘The people who cast the vote decide nothing, the people who count the vote decide everything.’ যাঁরা ভোট পরিচালনা করেন, তাঁদের কাজ শুধু জাল ভোট প্রত্যাখ্যান করাই নয়, তাঁদের সবচেয়ে বড় কাজ হলো ভোট গণনার সঠিক পদ্ধতি নিরূপণ।

গণতন্ত্রের ধারণাটি অত্যন্ত সহজ কিন্তু অনেক সময় এর বাস্তবায়ন সহজ নয়। তত্ত্ব অনুসারে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না। ধরুন, একটি দেশে ১০টি দল রয়েছে। ১০টি দলই প্রায় সমান জনপ্রিয়। সবচেয়ে জনপ্রিয় দলটি ১১ শতাংশ ভোট পায় আর বাকি ৯টি দল মিলে ৮৯ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পায়। সবচেয়ে বেশি ভোট যে দল পায়, তাকে বিজয়ী ঘোষণা করতে হলে যে দলটি ১১ শতাংশ ভোট পেয়েছে, তাকেই নির্বাচিত বলে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। অবশ্যই এ দলটি অন্য ৯টি দলের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে। কিন্তু দেশের ৮৯ শতাংশ ভোটার এ দলকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না। এ পরিস্থিতিতে যে দল বেশি ভোট পায়, তাকে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে, সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। ড্যানিস সি মুয়েলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিরূপণ সম্পর্কে ৮টি সূত্রের তালিকা প্রণয়ন করেছেন :[১]

১. সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধি (Majority rule): এই সূত্র অনুসারে যে ব্যক্তি ৫০ শতাংশের একটি ভোট বেশি পাবেন, তাঁকেই নির্বাচিত করা হবে।

২. উপর্যুপরি ব্যর্থ নির্বাচনের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রার্থী নির্বাচন (Majority rule, run off election): যদি কোনো প্রার্থী প্রথম নির্বাচনে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পান, তাহলে যে প্রার্থী নির্বাচনে সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে আবার নির্বাচন হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রার্থী ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচনের মাধ্যমে যাঁরা সবচেয়ে কম ভোট পান, তাঁদের বাদ দিয়ে নির্বাচন চলতে থাকবে। একপর্যায়ে যখন মাত্র দুজন প্রার্থী থাকবেন, তখন অবশ্যই একজন প্রার্থী ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পাবেন।

৩. সবচেয়ে বেশি ভোট (Plurality rule): যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন (তা ৫০ শতাংশের অনেক কম হলেও), তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে এবং তাঁর ওপর দেশের শাসনভার দেওয়া হবে।

৪. কনডরসেট নিয়ম (Condercet criteron): দুইয়ের অধিক প্রার্থী হলে প্রতি দুজন প্রার্থী নিয়ে একটি জোড়া তৈরি করতে হবে এবং প্রতিটি জোড়ায় আলাদা করে ভোট নেওয়া হবে। যে ব্যক্তি এই ধরনের নির্বাচনে সব প্রার্থীকে পরাজিত করবেন, তাঁকেই নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

৫. হেয়ার ব্যবস্থা (The Hare system); ভোটাররা প্রত্যেক প্রার্থীর মান অনুসারে নম্বর দেবেন। যিনি সবচেয়ে কম নম্বর পাবেন, তাঁকে প্ৰথমে বাদ দেওয়া হবে এবং আবার নির্বাচন করে যিনি সবচেয়ে কম নম্বর পাবেন, তাঁকে বাদ দেওয়া হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থীর সংখ্যা দুই না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের বাছাই নির্বাচন চলবে। দুজন প্রার্থী যখন হবেন, তখন তাঁদের মধ্যে যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন, তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

৬. কুম্বস ব্যবস্থা (The Coombs system): প্রত্যেক ভোটার প্রার্থীদের মধ্যে যাঁকে সবচেয়ে অযোগ্য মনে করেন, তাঁকে চিহ্নিত করেন। যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোটারদের দ্বারা অযোগ্য বিবেচিত হবেন, তাঁর নাম বাদ দেওয়া হবে। একই পদ্ধতিতে আবার নির্বাচন হবে ও সবচেয়ে অজনপ্রিয় প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হবে। এভাবে বাদ দিতে দিতে যে প্রার্থী শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবেন, তাঁকে নির্বাচিত করা হবে।

৭. অনুমোদন ভোট (Approval voting): প্রত্যেক ভোটার সবচেয়ে পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দেবেন। যিনি সবচেয়ে বেশি সর্বোচ্চ পর্যায়ের পছন্দের ভোট পাবেন, তাঁকেই নির্বাচিত করা হবে।

৮. বরদা গণনাপদ্ধতি (The Borda Count): ভোটাররা প্রত্যেক প্রার্থীর স্বতন্ত্র মূল্যায়ন করবেন। যে প্রার্থী মূল্যায়নে সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন, তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

ওপরে উল্লেখিত প্রতিটি পদ্ধতিরই দুর্বলতা ও সবলতা রয়েছে। বাস্তবে এদের প্রয়োগের সময়ে দুটি বিষয় দেখতে হয়। (১) নির্বাচন সম্পন্ন করতে কত সময় লাগবে ও (২) নির্বাচনে কত ব্যয় হবে। ফ্রান্সসহ কিছু দেশে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কয়েক পর্যায়ে হতে পারে। তবে সংসদীয় ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে, সেখানে ওপরের সূত্রগুলোর বেশির ভাগের প্রয়োগ সম্ভব নয়। যদি প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য বারবার ভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হয়, তবে তার বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র রয়েছে অথবা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী কলেজ ব্যবস্থা (যাতে কলেজের সদস্যরা সংসদ সদস্যদের মতো নির্বাচিত হন) রয়েছে, সেখানে মূলত দুই ধরনের পদ্ধতি দেখা যায়। একটি হলো যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান (তাঁর প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ যত কমই হোক না কেন), তাঁকে নির্বাচিত করা। আরেকটি পদ্ধতি হলো আনুপাতিক হারে নির্বাচন। আনুপাতিক ব্যবস্থাতে প্রতি দল যে পরিমাণ ভোট পায়, সে পরিমাণ আসন তারা পায়। এর ফলে সরকার পরিচালনা করতে হলে ৫০ শতাংশের বেশি ভোটারদের প্রতিনিধিদের একত্র করতে হবে। যেসব দেশে আনুপাতিক নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু নেই, সেসব দেশে সংখ্যালঘু ভোট পেয়েও দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশের শাসন করা সম্ভব। শুধু তা-ই নয়, তারা পুরো মেয়াদে দেশ শাসন করে। একবার নির্বাচিত হলে চার-পাঁচ বছর (যা মেয়াদকাল ) ভোটাররা কী ভাবছেন, সেটার তোয়াক্কা না করে দেশ শাসন সম্ভব। এ ধরনের পদ্ধতিতে ভোটাররা রাষ্ট্রের মালিক নন, তাঁরা মাত্র এক দিনের বাদশা। নির্বাচনের দিন ছাড়া ভোটারদের রাষ্ট্রপরিচালনায় কোনো ভূমিকা থাকে না। অবশ্য এ ধরনের ব্যবস্থা মোকাবিলা করার জন্য কোনো কোনো রাষ্ট্রে গণভোট বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে নির্বাচনের জন্য যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা কতটুকু গণতান্ত্রিক এবং এর উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করা। প্রবন্ধটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রস্তাবনার পর দ্বিতীয় খণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, যেখানে সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত দলকে নির্বাচিত করা হয়, সেখানে শাসনব্যবস্থা কতটুকু গণতান্ত্রিক, তা পরীক্ষা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রাপ্ত (Plurality Rule) ভোট-ব্যবস্থার সুফল এবং কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে আনুপাতিক নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর সুবিধা-অসুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে গণভোট (Referendum) এবং নির্বাচিত সরকারকে প্রত্যাহারের (Recall) সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.২ সবচেয়ে বেশি ভোটে নির্বাচিত সরকারের অভিজ্ঞতা

সাধারণত যেখানে সংসদীয় সরকার রয়েছে, সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি ভোটে (ভোটের পরিমাণ যত কমই হোক না কেন) সাংসদেরা নির্বাচিত হন এবং সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার রয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে হয় না। জনগণ প্রত্যক্ষ ভোট দিয়ে একটি নির্বাচনী কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। যে প্রার্থী নির্বাচনে কলেজে বেশি ভোট পান, তিনিই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু সব সময় যে প্রার্থী নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পান, সে প্রার্থী নির্বাচনী কলেজে সবচেয়ে বেশি ভোট পান না।

প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন, তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবেন, এটাই সবার প্রত্যাশা।

অথচ ২০১৬ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সর্বশেষ হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প মোট ভোট পান ৬ কোটি ২৯ লাখ ৭৯ হাজার ৬৩৬ ভোট। হিলারি ক্লিনটন পান ৬ কোটি ৫৮ লাখ ৪৪ হাজার ৬১০ ভোট। (http:///time.com)। গণভোটে হিলারি ২৮ লাখ ৬৪ হাজার ৯৭৪টি ভোট বেশি পান। অথচ নির্বাচনী কলেজ ভোটে হিলারি নির্বাচনে হেরে যান। নির্বাচনী কলেজে ট্রাম্প পান ৩০৬ ভোট আর হিলারি পান ২৩২ ভোট। এই নির্বাচনে সাধারণ ভোটারদের মোট ভোট পড়ে ১৩ কোটি ৭০ লাখ ৫৩ হাজার ৯১৬টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ২ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েও হিলারিকে পরাজয়বরণ করতে হলো।

অনুরূপভাবে ২০০০ সালে জর্জ বুশ প্রতিদ্বন্দ্বী আল গোরকে নির্বাচনী কলেজ ভোটে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট হন। নির্বাচনে পরাজিত আল গোর জনসাধারণের ভোটে ৫ লাখ ৪০ হাজার ৫২০টি ভোট বেশি পেয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এমন আরও তিনটি ঘটনা দেখা যায় : ১৮২৪ সালে জন কুইন্স এডামস জনগণের ভোটে অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের কাছে ৩৮ হাজারের বেশি ভোটে হেরে যান, অথচ নির্বাচনী কলেজের ভোটে তিনিই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮৭৬ সালের নির্বাচনে স্যামুয়েল টিলড্রেন রাদারফোর্ড ২ লাখ ৫২ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু নির্বাচনী কলেজ পদ্ধতিতে তিনি হেরে যান। ১৮৮৮ সালে বেঞ্জামিন হ্যারিসন ৯৪ হাজার ৫৩০ ভোটে হেরে যান, অথচ নির্বাচনী কলেজ ভোটে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রোবার ক্লিভল্যান্ডকে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এই নজিরগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা মোটেও অদ্ভুত নয়।

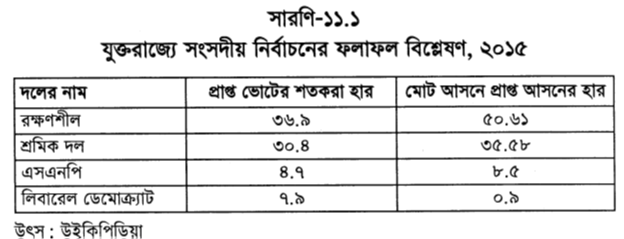

যেখানে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে সংসদ আসনে নির্বাচন হয়, সেখানে সারা দেশের ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য না পেলেও ভোটে জেতা সম্ভব। ২০১৫ সালে যুক্তরাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল সারণি-১১.১-এ দেখা যাবে।

সারণি-১১.১

যুক্তরাজ্যে সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ, ২০১৫

দেখা যাচ্ছে যে মাত্র ৩৬.৯ ভোট পেয়ে রক্ষণশীল দল ৫০ শতাংশের বেশি আসন পাওয়ার ফলে স্থিতিশীল সরকার পরিচালনা করতে তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তাদের চেয়ে মাত্র সাড়ে ৫ শতাংশ ভোট কম পেয়েছে শ্রমিক দল, অথচ তারা ৩৫.৫ শতাংশের মতো আসন পেয়েছে।

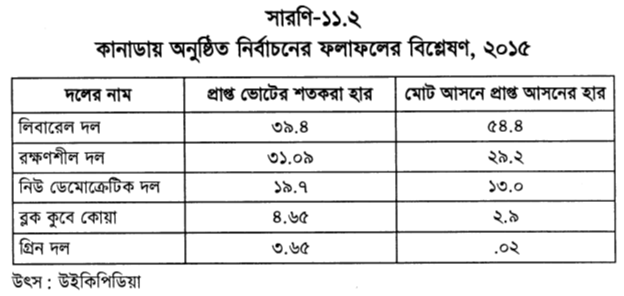

যুক্তরাজ্যের নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের মতো একই ধরনের পরিস্থিতি কানাডা ও ভারতে দেখা যায়। সারণি-১১.২-এ ২০১৫ সালে কানাডায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ দেখা যাবে।

সারণি-১১.২

কানাডায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ, ২০১৫

কানাডাতে মাত্র ৩৯.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে লিবারেল দল একটি স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার পরিচালনা করছে। এবার সারণি-১১.৩-এ ভারতের ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ দেখা যাবে।

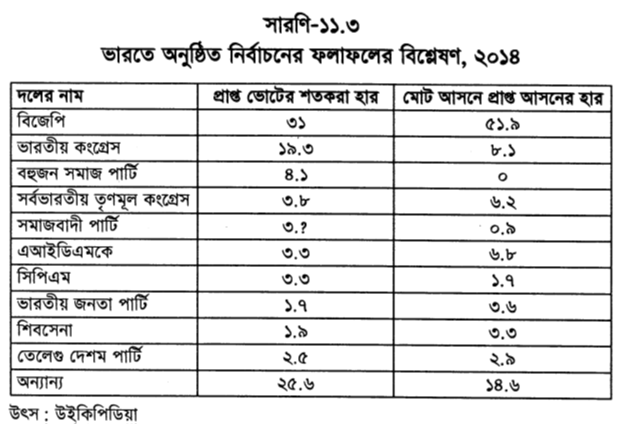

সারণি-১১.৩

ভারতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ, ২০১৪

মজার ব্যাপার হলো, বিজেপি সারা ভারতে মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়েছে, অথচ সংসদে আসন পেয়েছে প্রায় ৫২ শতাংশ। এর ফলে স্থিতিশীল সরকার পরিচালনায় তাদের কোনো অসুবিধা নেই, যদিও ভারতের ৬৯ শতাংশ ভোটার বিজেপিকে ভোট দেয়নি। অন্যদিকে ছোট ছোট দলগুলো মোট ২৫.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে, অথচ আসন পেয়েছে মাত্র ১৪ শতাংশ। যখন দুটির বেশি দল নির্বাচনে অংশ নেয়, সেখানে ভোট ভাগাভাগি হয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠের পক্ষেও বর্তমান নির্বাচন-ব্যবস্থায় নিরঙ্কুশ জয়লাভ করা সম্ভব। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ২০১৫ সালে দিল্লি বিধানসভার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সে নির্বাচনে আম আদমি পার্টি ৫৪.৩ শতাংশ ভোট পায়, অথচ ৭০টি আসনের মধ্যে ৬৭টি অর্থাৎ ৯৫.৭ শতাংশ আসন লাভ করে। অন্যদিকে বিজেপি ৩২.৩ শতাংশ ভোট পায় আর আসন পায় মাত্র ৩টি বা মোট আসনের ৪.২ শতাংশ। কংগ্রেস ভোট পায় ৯.৭ শতাংশ, অথচ একটিও আসন পায়নি।

এবার বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

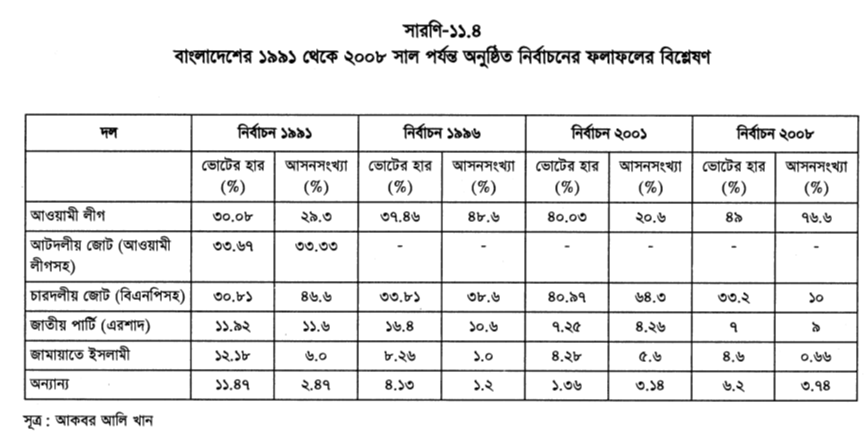

সারণি-১১.৪-এ বাংলাদেশের ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ দেখা যাবে।

সারণি-১১.৪

বাংলাদেশের ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ

এ ধরনের নির্বাচনে আসনসংখ্যায় জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটে না। এই ব্যবস্থাতে যারা ভোট-ব্যবস্থাপনা করতে পারে, তাদের পক্ষে সংখ্যালঘু ভোট নিয়েও স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার পরিচালনা করা সম্ভব। কাজেই শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ভোট-ব্যবস্থা কতটুকু সুষ্ঠু, তা নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ৩৭.৪৬ শতাংশ ভোট পেয়ে ৪৮.৬ শতাংশ আসন পায়। অথচ ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের ভোটের হার ৩৭.৪৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪০.০৩ শতাংশে উন্নীত হলেও, অর্থাৎ শতকরা হারে বেশি ভোট পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আসনসংখ্যা ৪৮.৬ শতাংশ থেকে ২০.৬ শতাংশে নেমে আসে। তেমনি ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ৪০.৯৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ৬৪.৩ শতাংশ আসন লাভ করে, আবার ২০০৮ সালের নির্বাচনে তাদের ভোটের হার ৪০.৯৭ থেকে ৩৩.২ শতাংশে নেমে আসে, অথচ তাদের আসনসংখ্যা ৬৪.৩ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নেমে আসে। স্পষ্টতই শুধু ভোটের সমর্থনের ওপর এ ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা গড়ে ওঠে না। দ্বিতীয় সমস্যা হলো, সংখ্যালঘু ভোটে নির্বাচিত যে সরকার সংসদে স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তারাও অনায়াসে পাঁচ বছর মেয়াদকাল পূর্ণ করে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা জনমতকে অগ্রাহ্য করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভোটাররা হন এক দিনের রাজা, শুধু ভোটের দিনই তাঁদের কথা শোনা হয়। যেনতেন প্রকারে একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে সেই সরকার ধরে নেয় যে ক্ষমতার ওপর তাদের মৌরসি পাট্টা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি দুঃখজনক অথচ পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই দুই নির্বাচনের মাঝামাঝি সময়ে জনমত যাচাইয়ের কোনো প্রক্রিয়া থাকে না। এই প্রক্রিয়া দুই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। একটি হলো গণভোট বা Referendum অনুষ্ঠান আর দ্বিতীয়টি হলো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনা বা Recall পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

তবে সবচেয়ে বেশি ভোটে সংসদ নির্বাচন করার পদ্ধতি শুধু গণতান্ত্রিক রীতির পরিপন্থী সংখ্যালঘু সরকারই প্রতিষ্ঠা করে না, এই পদ্ধতির দুটি বিশেষ সুবিধাও রয়েছে। প্রথম বিশেষ সুবিধা হলো, এই পদ্ধতিতে ভোটাররা তাঁদের নির্বাচনী এলাকা হতে তাঁদের পছন্দমতো জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে তাই নির্বাচিত প্রার্থীদের তাঁদের নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হয়। অন্যদিকে নির্বাচকেরাও ভোট দেওয়ার আগে যে প্রার্থী তাঁদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন, তাঁকে পছন্দ করতে পারেন। কিন্তু আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে দলের প্রাপ্ত ভোটের ওপর প্রার্থী নির্বাচিত হন, ফলে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলি নির্বাচনকে প্রভাবিত করে না। এ ব্যবস্থা স্থানীয় ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় বিশেষ সুবিধা হলো, সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া প্রার্থীকে নির্বাচন করা হলে একটি দলের পক্ষে ৫০ শতাংশের কম ভোট পেয়েও স্থিতিশীল সরকার গঠন করা সম্ভব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচনে কোনো দলই ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পায় না। তাই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে আনুপাতিক হারে নির্বাচন করলে দেশে বেশির ভাগ সময়ই বহু দলের সমর্থনে কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এ ধরনের কোয়ালিশন সরকার দেশে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে। ১৯৭১ সালে ১৯৬টি দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত সরকারসমূহের একটি সমীক্ষা করা হয়। এ সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে যেখানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হয়েছে, সেখানেই সরকার অস্থিতিশীল। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, যেখানে একদলীয় নির্বাচিত সরকার গড়ে ১১০৭.৯ দিন দেশ শাসন করে, সেখানে কোয়ালিশন সরকারের স্থায়িত্বকাল মাত্র ৬২৪.৫ দিন। [২]

১১.৩ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

নির্বাচনী ব্যবস্থায় প্রধানত দুই ধরনের প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়। একধরনের প্রতিনিধিত্ব সবচেয়ে বেশি ভোটের প্রতিনিধিত্ব (Plurality Rule) নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থাকে অনেকে First- past- the post (যে আগে গোল করতে পারবে, তারই জিত, অর্থাৎ এক ভোটে জিততে পারলেই কেল্লা ফতে) বলে থাকেন। এই ব্যবস্থাকে Winner take all (বা বিজয়ী দল সব পুরস্কার পাবে) ব্যবস্থাও বলা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব। আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব হলে জয় শুধু একজন প্রার্থীরই হয় না, জয়ের ফলাফল আনুপাতিক হারে বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। যদি জাতীয়ভাবে অনুপাত নির্ধারণ করা হয়, তাহলে যে দল নির্বাচনে যে পরিমাণ ভোট পাবে, সেই হারে সে দল সংসদে আসন পাবে। উদাহরণস্বরূপ ২০১৪ সালের ভারতের নির্বাচন স্মরণ করা যেতে পারে। ভারতের প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রে যে সর্বোচ্চ ভোট পায়, সে নির্বাচিত হয়। এর ফলে ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপির পক্ষে ৫১.৯ শতাংশ আসন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। যদি আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হতো, তাহলে ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি ৩১ শতাংশ আসন পেত। অন্যদিকে বিভিন্ন ছোট দল ২৫.৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৪.৬ শতাংশ আসন পেয়েছে। তারা প্রায় ২৫ শতাংশ আসন সংসদে পেত। কাজেই আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে তাতে ভোটারদের ইচ্ছা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

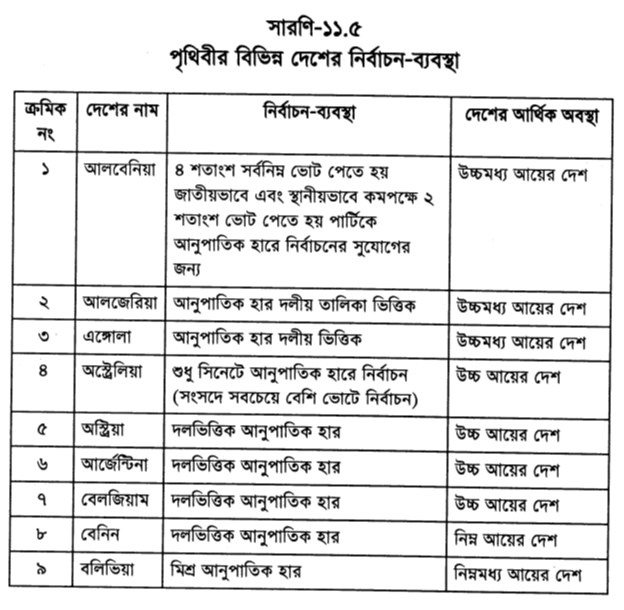

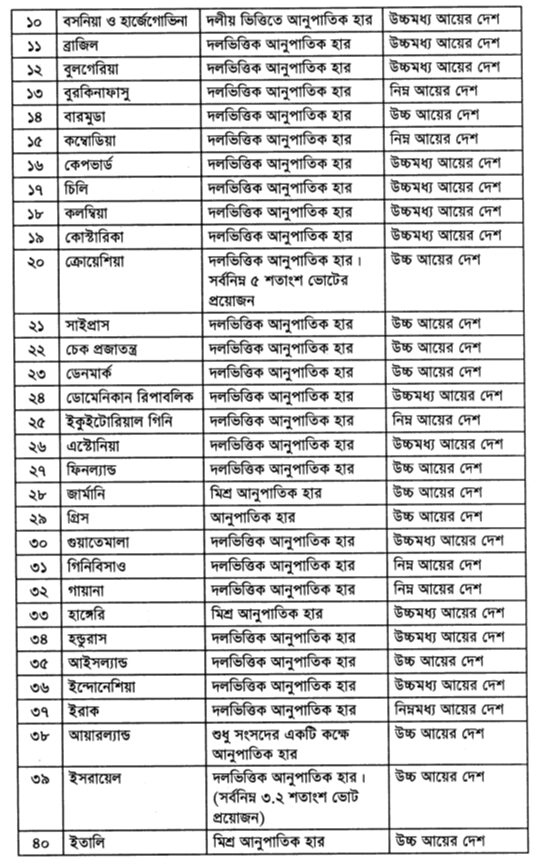

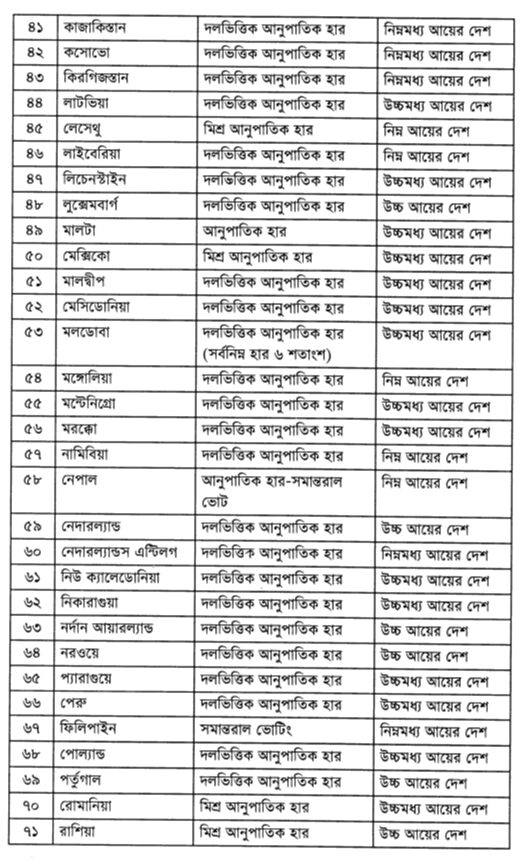

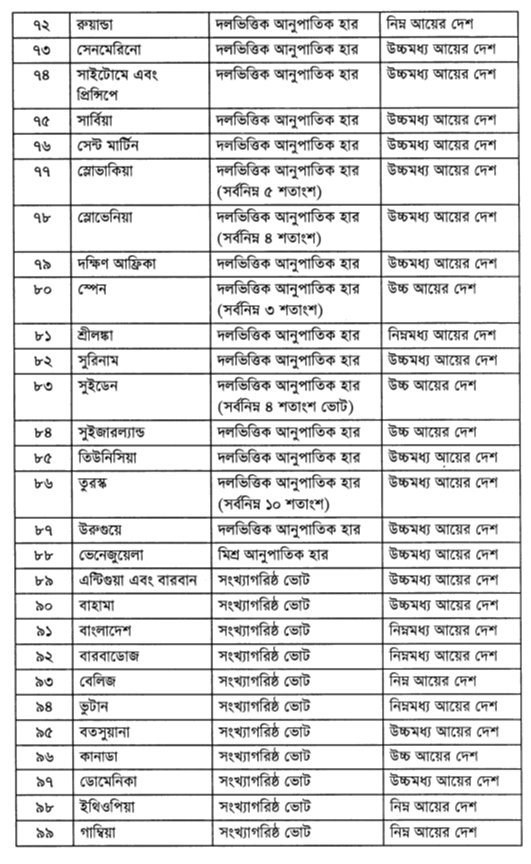

আনুপাতিক হারে নির্বাচনের বিভিন্ন ফর্মুলা রয়েছে। কোথাও কোথাও সারা দেশের ভোটের ওপরে আনুপাতিক হারে প্রার্থী নির্বাচিত হয়। আবার কোথাও কোথাও ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে প্রার্থী নির্বাচিত হয়। কোথাও কোথাও আবার আনুপাতিক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট-ব্যবস্থা পাশাপাশি রয়েছে। যেমন জার্মানিতে দুই ধরনের নির্বাচনী এলাকা রয়েছে। প্রথমত সারা দেশকে কতগুলো নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সাংসদ নির্বাচিত হন। আবার সারা দেশে কয়েকটি নির্বাচনী এলাকা নিয়ে একটি বড় নির্বাচনী এলাকা গঠন করা হয়। এ ধরনের নির্বাচনী এলাকাতে যেসব সাংসদ নির্বাচিত হন, তাঁরা আনুপাতিক হারে নির্বাচিত হন। এই ব্যবস্থায় আনুপাতিক হারের সম্পূর্ণ সুফল না পাওয়া গেলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থার কুফল অনেক কমে এসেছে। সারণি-১১.৫-এ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নির্বাচন-ব্যবস্থা দেখা যাবে।

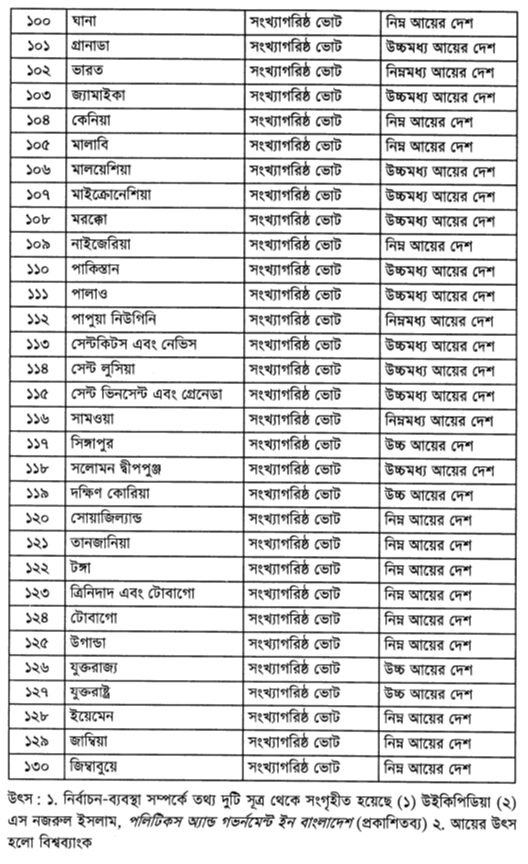

সারণি-১১.৫

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নির্বাচন-ব্যবস্থা

সারণি-১১.৫-এ ১৩০টি দেশের নির্বাচন-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৩০টির মধ্যে ৮৮টি দেশেই বিভিন্ন ধরনের আনুপাতিক হারের নির্বাচন-পদ্ধতি চালু আছে। মাত্র ৪২টি দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সাংসদেরা নির্বাচিত হন। এই ৪২টি দেশের প্রায় ৯০ ভাগ দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে যে নির্বাচনী পদ্ধতি রয়েছে, সেটি ব্রিটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কিন্তু পরবর্তীকালে কমনওয়েলথভুক্ত কোনো কোনো দেশ এই নির্বাচনী ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে যায়। শ্রীলঙ্কায় আনুপাতিক হারে নির্বাচন প্রবর্তন করা হয়। অস্ট্রেলিয়াতে উচ্চকক্ষে আনুপাতিক হারে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নেপালের সর্বশেষ সংবিধানে আনুপাতিক আসন বণ্টন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা একমাত্র ব্যবস্থা নয়, পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচন কাজ করছে এবং সংখ্যাগুরু ফর্মুলা বাদ দিয়ে অনেক দেশই এখন আনুপাতিক হারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হন, তাঁরা কিন্তু দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সব সময় কায়েম করতে পারেন না। ২০১৬ সালে মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে ভারত শাসন করছে, অথচ বিজেপি ভোট পেয়েছে মাত্র ৩১ শতাংশ। ৬৯ শতাংশ ভোটার বিজেপিকে ভোট দেয়নি যুক্তরাজ্যে রক্ষণশীল দল একটি স্থিতিশীল সরকার পরিচালনা করছে। এরা মাত্র ৩৬.৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। শতকরা ৬৩ ভাগ ভোটারের এ সরকারের প্রতি সমর্থন নেই। অতি সম্প্রতি কানাডাতে লিবারেল দল ৫৪.৪ শতাংশ আসন পেয়ে সরকার গঠন করেছে, অথচ তারা ভোট পেয়েছে মাত্র ৩৯.৪ শতাংশ। প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটার এ সরকারকে ভোট দেয়নি। এই ব্যবস্থাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংখ্যালঘু শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ জন্যই পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ আনুপাতিক হারের নির্বাচনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হলে দেশে সাধারণত দুটি দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী দুবার্গার এ বিষয়ে একটি সূত্র প্রণয়ন করেছেন। এটি দুবার্গারের সূত্র নামে পরিচিত। এই সূত্রের প্রতিপাদ্য হলো দুটি। প্রথমত, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রতিনিধিত্ব হলে সে দেশে দুটি দল প্রাধান্য লাভ করে, অন্যদিকে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে বহুদলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। দুবার্গারের বক্তব্য হলো, যেখানে একটি ভোট বেশি পেলে আসন লাভ করা যায়, সেখানে প্রতিযোগিতা প্রধানত দুটি প্রধান দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দেশ পরিচালনায় ক্ষুদ্র দলগুলোর কোনো ভূমিকা থাকে না, তাই ক্ষুদ্র দলগুলো ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। অন্যদিকে যেখানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হয় সেখানে ক্ষুদ্র দলগুলোও তাদের ভোটের অনুপাতে আসন পায়। এর ফলে সরকার পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ভূমিকা থাকে। তাই ক্ষুদ্র দলগুলোর জনসমর্থন অব্যাহত থাকে। দুবার্গারের বক্তব্যের পেছনে যুক্তি রয়েছে তা ঠিক, কিন্তু বাস্তবে যেসব দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচন হয়, সেসব দেশে সর্বত্ৰ ক্ষুদ্ৰ দলগুলো অস্তিত্ব হারাচ্ছে না। ভারতে এই নির্বাচন-ব্যবস্থা সত্ত্বেও অনেক ক্ষুদ্র দল কাজ করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দলগুলো বড় বড় প্রদেশ শাসন করছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত সরকারের যেসব দুর্বলতা, সেগুলো হচ্ছে আনুপাতিক হারের ব্যবস্থার পক্ষে প্রধান যুক্তি। এই যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

১. সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যেখানে প্রার্থী নির্বাচিত হন, সেখানে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ভোটারদের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন হলে ফলাফলে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। সারণি-১১.৪-এ বাংলাদেশের নির্বাচনী বিশ্লেষণের ফলাফল থেকে এটি দেখা যাবে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ৩৭.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে ৪৮.৬ শতাংশ আসন লাভ করেছিল, অথচ ২০০১ সালের নির্বাচনে তারা ৪০.৩ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ২০.৬ শতাংশ আসন লাভ করেছিল। পক্ষান্তরে বিএনপি ১৯৯৬ সালে ৩৩.৮১ শতাংশ ভোট পেয়ে ৩৮.৬ শতাংশ আসন লাভ করে। ২০০১ সালে তাদের ভোটের হার ৪০.৯৭ শতাংশে উন্নীত হয়, অথচ তাদের আসনসংখ্যা ৬৪.৩৩ শতাংশে উঠে যায়। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপির ভোট বাড়ে ৭.১৬ শতাংশ আর আসনসংখ্যা বাড়ে ২৫.৭ শতাংশ। একই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট বাড়ে ২.৫৭ শতাংশ অথচ আসনসংখ্যা কমে প্রায় ২০ শতাংশ। আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে সামান্য ভোটের ব্যবধানে এত বড় পরিবর্তন হতো না। পক্ষান্তরে এই দুর্বলতাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থার দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশে নয় কোটির বেশি ভোটার রয়েছে। ৩০০ আসনবিশিষ্ট জাতীয় সংসদে আনুপাতিক হারে একটি আসন লাভ করার জন্য মোট ভোটের প্রায় ০.৩৩ শতাংশ পাওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ জাল ভোটের মাধ্যমে একটি আসন লাভ করতে হলে কমপক্ষে ৩ লাখ ভোটের প্রয়োজন। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে একটি আসনে সামান্য ভোটের ব্যবধানে জয় সম্ভব; সে ক্ষেত্রে জয়ের জন্য হয়তো ৫ থেকে ১০ হাজার ভোট জাল করাই যথেষ্ট হতে পারে। যদি ধরে নিই যে ১০ হাজার ভোট জাল করে একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থায় জয়লাভ করে, তাহলে ৩ লাখ ভোট জাল করলে সেই দলের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে ৩০টি আসনে জয়লাভ করা সম্ভব। কিন্তু আনুপাতিক হারে প্রার্থী নির্বাচিত হলে দলটির পক্ষে মাত্র একটি আসনে জয়লাভ করা সম্ভব। কাজেই আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে ভোটে জাল-জালিয়াতির আশঙ্কা অনেক কমে যাবে। পক্ষান্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থায় ভোট চুরির প্রবণতা বাড়তে থাকবেই। এটা শুধু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, উন্নত দেশের ক্ষেত্রেও সত্য। ২০০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অল্প ভোটের জালিয়াতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

২. সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচন-পদ্ধতির ফলে মনোনীত প্রার্থীদের রাজনৈতিক মান নেমে যায়। একজন জাতীয় নেতা সারা জীবন জাতীয় সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করতে পারেন কিন্তু তিনি যদি তাঁর স্থানীয় সমর্থন বাড়ানোর জন্য কাজ না করেন, তাহলে তাঁর স্থানীয় সমর্থন কমে যাবে এবং ভোটে তিনি হেরে যাবেন। কাজেই যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়, সেখানে প্রার্থীর মনোনয়নের সময় প্রার্থীর যোগ্যতা নয়; তাঁর স্থানীয় জনপ্রিয়তার ওপর জোর দিতে হয়। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে প্রার্থীদের মান নেমে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক জোট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। জোটে এলাকায় আসনসংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাই নির্বাচনের আগে দলগুলো জোটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব জোট সুবিধাবাদের ওপর গড়ে ওঠে এবং এর ফলে রাজনীতির মান নেমে যায়।

৩. সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং ক্ষুদ্র দলগুলোর ভূমিকা সংকুচিত হয়ে যায়। ধরা যাক, একটি দেশে ৫ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে, যদি তারা সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, তাহলে তাদের ভোট নির্বাচনের ওপর আদৌ কোনো প্রভাব ফেলবে না; কিন্তু আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে তারা ৫ শতাংশ প্রতিনিধি পাবে। এর ফলে তাদের বক্তব্য বিবেচনায় নিতে হবে। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে যা সত্য, তা ক্ষুদ্র দলগুলোর জন্যও প্রযোজ্য। সুতরাং আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে তা বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্য সুখবর।

৪. যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়, সেখানে স্থানীয় সরকার দুর্বল হয়ে যায়। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সাংসদ একটি বিশেষ ভৌগোলিক এলাকা থেকে নির্বাচিত হন, সেহেতু তাঁকে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। এর ফলে স্থানীয় সরকারের কাজকর্মে তাঁকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। কাজেই অনেক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচন-ব্যবস্থা স্থানীয় সরকারকে দুর্বল করে দেয়।

গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়। এ কথা ভারত, যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং বাংলাদেশ সম্বন্ধে সত্য। এর ফলে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই আনুপাতিক হারে নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতি চালু রয়েছে, সেখানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন-ব্যবস্থা চালু করার দাবি উঠছে। ইতিমধ্যে অনেক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচনী পদ্ধতির পরিবর্তে আনুপাতিক হারে নির্বাচন- ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও নেপালে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতির স্থানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন প্রবর্তিত হয়েছে। ব্রিটেনে আনুপাতিক হারে নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে, যদিও ব্রিটেনে তা সফল হয়নি। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচনের পদ্ধতি দুটি কারণে পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক. ব্যাপক জালিয়াতি : বাংলাদেশে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতি করে, এ ধরনের অভিযোগ রয়েছে। এ জালিয়াতির একটি বড় কারণ হলো, যেনতেন প্রকারে যদি এক ভোটেও তাদের মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করা সম্ভব হয়, তাহলে তাদের পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব হয়। একবার সরকার গঠিত হলে জাল-জালিয়াতির অভিযোগ চাপা পড়ে যায়। নির্বাচনী মামলার পদ্ধতি জটিল এবং এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক সময় ৫ বছরের মধ্যে সম্ভব হয় না, সুতরাং জালিয়াতি করে মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করা গেলে সহজেই ৫ বছর সরকার পরিচালনা সম্ভব হয়। সরকার পরিচালনায় এত লাভ হয় যে সব দলই জালিয়াতির মাধ্যমে মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচিত করতে উৎসাহিত হয়। এর ফলে এরা গণপ্রশাসনকে কুক্ষিগত করে নির্বাচন অনুষ্ঠানে উদ্যোগ নেয়। যত দিন পর্যন্ত বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচন – পদ্ধতি চালু থাকবে, তত দিন পর্যন্ত এই প্রবণতা কমার সম্ভাবনা কম।

খ. রাজনৈতিক সংঘাতের স্থলে রাজনৈতিক সমঝোতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি : মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ফল এবং বংশগত রাজনীতির দ্বন্দ্বের জন্য বাংলাদেশে সংঘাতের রাজনীতি বিরাজ করছে। এই সংঘাত এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে বিবদমান দলগুলোর নেতাদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি হিংসাত্মক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করছে। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে দুই বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে লেনদেনের প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের লেনদেন দেশে যদি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক হয়, তাহলেই সম্ভব হতে পারে। অন্যথায় তারা পরস্পরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে। এই অবস্থায় আনুপাতিক হারে নির্বাচন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে ও সংঘাতের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনতে সহায়ক হতে পারে। বেশির ভাগ দেশেই যেখানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হয়, সেখানে কোনো দলের পক্ষেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয় না। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেখানে কোয়ালিশন সরকার গঠন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও লেনদেন ঘটে। অবশ্য এমন দাবিও করা হয় যে আনুপাতিক হারে নির্বাচন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করে। আর কোয়ালিশন সরকারের পক্ষে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সুশাসন ব্যাহত হয়। তবে এ আপত্তি যে পুরোপুরি ঠিক, তার পক্ষে কোনো সুদৃঢ় প্ৰমাণ নেই। ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচন-পদ্ধতিতেও কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে, কিন্তু কোয়ালিশন সরকার দেশ পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়নি। কাজেই কোয়ালিশন সরকার হওয়াটাই খারাপ, এ ধরনের বক্তব্যের পক্ষে কোনো শক্ত যুক্তি নেই। বরং কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে সাংঘর্ষিক প্রবণতা, সেটা হ্রাস পায়। তারা একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়। এ সহযোগিতার মাধ্যমে রাজনীতি আরও এগিয়ে চলে।

বাংলাদেশের সামনে এখন তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে—

১. বর্তমান পদ্ধতি চালু রাখা এবং কোনো পরিবর্তন না করা : গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই সম্ভাবনা বাংলাদেশের জন্য সঠিক নয়। এর ফলে বাংলাদেশে সংঘর্ষের রাজনীতি ক্রমশ তীব্র হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশ বিপন্ন হচ্ছে।

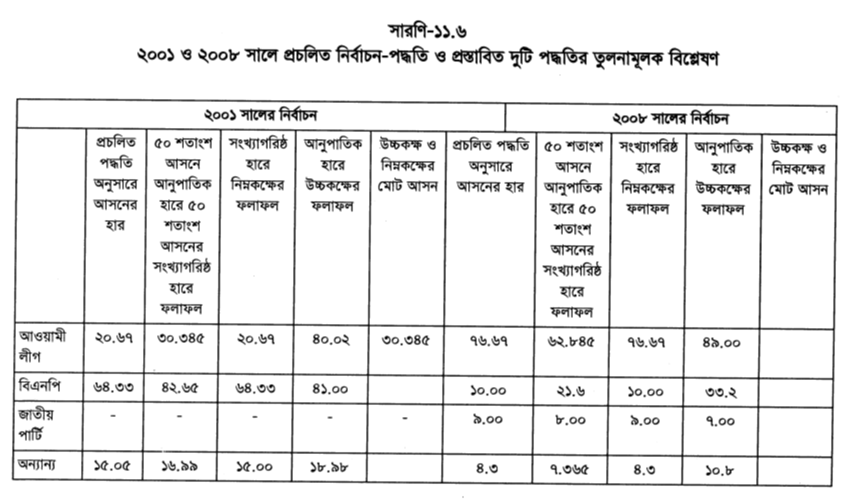

২. আনুপাতিক হারে নির্বাচন: এটি প্রবর্তন করা হলে অনেকগুলো সুফল পাওয়া যাবে। প্রথমত, জাল-জালিয়াতির প্রবণতা দূর না হলেও অনেকাংশে হ্রাস পাবে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সংঘর্ষের তীব্রতা কমে আসবে। তবে এর একটি বড় অসুবিধা হলো, ভোটাররা আনুপাতিক হারে নির্বাচনকে গ্রহণ করতে রাজি না-ও হতে পারেন। বর্তমান ব্যবস্থায় সব প্রার্থীকেই তাঁর নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের সন্তুষ্ট করতে হয়। এর ফলে ভোটার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভোটারদের সমস্যা সমাধানে এ সম্পর্ক অনেকটা কাজে লাগে। কাজেই নির্বাচনী এলাকা তুলে দেওয়ার পক্ষে অধিকাংশ ভোটারই হয়তো মত দেবেন না। ৩. মিশ্র ব্যবস্থা : মিশ্র ব্যবস্থাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থা একেবারেই তুলে দেওয়া হয় না। এখানে একই সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও আনুপাতিক হারে নির্বাচন-ব্যবস্থা চালু করা হয়। বাংলাদেশে দুভাবে মিশ্র ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। একটি হলো বর্তমানে সংসদে যে ৩০০টি আসন রয়েছে, তার মধ্যে ১৫০টি আসনে বর্তমান পদ্ধতিতে ও বাকি ১৫০টি আসনে আনুপাতিক হারে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হতে পারে, এখানে একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা করা। নিম্নকক্ষে নির্বাচন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এবং উচ্চকক্ষের নির্বাচন একই নির্বাচনের আনুপাতিক ফলাফলের ভিত্তিতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সব আইনই সংসদের উভয় কক্ষে পাস করতে হবে। এই দুই ধরনের ব্যবস্থা ফলাফল কী হতে পারত, সে সম্বন্ধে একটি প্রক্ষেপণ সারণি-১১.৬-এ দেখা যাবে।

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে যদি ৫০% আসনেও আনুপাতিক হারে নির্বাচন হতো, তবে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হতো। যদিও ২০০৮ সালে নিম্নকক্ষে কোয়ালিশনের প্রয়োজন হতো না। তবে উচ্চকক্ষে কোনো দলের পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হতো না। বাংলাদেশের জন্য দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি সংসদ প্রতিষ্ঠা করে নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রার্থীদের জয়যুক্ত করা হলে এবং একই নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে উচ্চতর কক্ষের সদস্যদের নির্বাচন হলে আনুপাতিক হারের সুফল পাওয়া যাবে।

১১.৪ গণভোট (Referundum), নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার (Recall) ও সরকারের মেয়াদ

প্রাচীন এথেন্সে গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ; সব ভোটারের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার ছিল। আজকের পৃথিবীতে গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক (Representative), এখানে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব সব ভোটারের হাতে নেই; জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সব ক্ষমতা অর্পণ করে। জনগণের পক্ষে দেশ শাসন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভোটে নির্বাচিত। একবার চার বা পাঁচ বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হলে তারা পুরো মেয়াদ ধরে দেশ শাসন করে। নতুন সমস্যা বা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও তারা জনগণের কাছ থেকে নতুন ম্যান্ডেট গ্রহণ করে না। এই ধরনের ব্যবস্থায় জনগণ শুধু এক দিনের বাদশা। ভোটের দিন জনগণ রাজা আর বাকি সব দিন তাঁদের নামে (অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত) জনপ্রতিনিধিরা দেশ চালায়। প্রাচীন এথেন্সে একটি সুবিধা ছিল; মুষ্টিমেয় লোকের ভোটাধিকার ছিল; অধিকাংশ লোকের ভোটাধিকার ছিল না। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর ফলে সব প্রশ্নে সবার মত নেওয়া সম্ভব নয়। তাই জনগণের সব ক্ষমতা প্রতিনিধিরা কুক্ষিগত করেছেন। তবে কোনো কোনো দেশে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিম্নলিখিত তিন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে :

গণভোট (Referendum )

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার (Recall)

প্রতিনিধিদের মেয়াদ হ্ৰাস

গণভোট

ইংরেজি Referendum শব্দের উৎপত্তি লাতিন শব্দ ‘রেফেরো’ থেকে। রেফেরো শব্দের অর্থ হলো ফিরিয়ে আনা, অর্থাৎ জনগণের কাছে ফিরিয়ে আনা। Referendum-এর সংজ্ঞা হলো : ‘direct vote in which an entire electorate is asked to vote on a particular proposal’। এর মাধ্যমে যেসব প্রশ্নের সমাধান জনপ্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা ভোটারদের কাছে ফিরিয়ে আনা হয় এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে জনগণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গণভোট অনেক ধরনের হয়ে থাকে। কোনো কোনো দেশের সংবিধানেই গণভোটের বিধান রয়েছে। এ ধরনের বিধান সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানি, গ্রিস, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সংবিধানে গণভোটের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু অনেক অঙ্গরাজ্যের সংবিধানে রয়েছে। তবে যেসব দেশের সংবিধানে গণভোটের ব্যবস্থা নেই, সেসব দেশেও আইন পরিষদ গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য আইন পাস করতে পারে। এমনকি সরকারের নির্বাহী আদেশেও গণভোট হতে পারে। তবে সব গণভোটের ফলাফল সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। ফলাফল বাধ্যতামূলক করতে হলে গণভোটের বিধান সংবিধানে থাকতে হবে। গণভোট সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে পারে। আবার গণভোট ভোটারদের উদ্যোগেও অনুষ্ঠিত হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে গণভোটকে People’s Initiatave বা গণ উদ্যোগ বলা হয়ে থাকে। যেখানে গণ উদ্যোগের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে যাতে গণভোটের সংখ্যা অহেতুকভাবে না বাড়তে পারে, সে জন্য আইনি বিধিনিষেধ সৃষ্টি করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মোট ভোটারের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (যথা ২৫% অথবা ৩৩% বা ৪০%) দরখাস্ত না করলে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় না। উপরন্তু গণভোটের আগে নির্বাচন কমিশনকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে জাল দস্তখত ছাড়া উদ্যোক্তারা এই শর্ত পূরণ করেছেন।

গণভোটের পক্ষে প্রধান যুক্তি হলো, গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত শুধু স্বল্পসংখ্যক গণপ্রতিনিধি নেবেন না, এ সিদ্ধান্তে সব নাগরিকের ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে। তবে এর ফলে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের যুক্তি হলো, আজকের জনবহুল রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অচল। উপরন্তু অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান সাধারণ ভোটারদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ গণপ্রতিনিধিরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ। তাঁদের সিদ্ধান্তই এসব ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া উচিত। উপরন্তু গণভোট ব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাকে অনেক ক্ষেত্রে অচল করে দেয়। সরকারকে দেশ পরিচালনায় মনোনিবেশ না করে গণভোট নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ও গণভোটের শান্তিপূর্ণ ও ফলপ্রসূ সহাবস্থান সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সরকার যেকোনো বিষয়ের ওপর গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারে। তবে জনসাধারণের উদ্যোগে গণ ভোটের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। উপরন্তু যখন খুশি গণউদ্যোগে গণভোট করতে দেওয়া যাবে না। প্রতি দুই বছর পর গণভোট অনুষ্ঠানের সুযোগ থাকবে। গণভোটের কমপক্ষে এক বছর আগে গণ উদ্যোগে গণভোটের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দরখাস্ত করতে হবে, যাতে নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত গণভোটের আইনগত বৈধতা বিচার করে দেখতে পারে।

অবশ্যই গণভোট নির্বাচনের ব্যয় অনেক বাড়িয়ে দেয়। তাই গণভোটের ব্যাপারে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু গণভোটের কোনো ব্যবস্থা একেবারেই না থাকলে সে ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের স্বেচ্ছাচার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে রাজনীতি নিয়মতন্ত্রের পথ ছেড়ে অনিয়মতান্ত্রিকতার দিকে পা বাড়ায়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে হরতালের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। দেশে গণভোটের ব্যবস্থা থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই হরতাল না করে পরিবর্তে গণভোটের উদ্যোগ নেওয়া যেত।

বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে গণভোট সম্পর্কে নিম্নরূপ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে :

ক. সংবিধান সংশোধন করে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

খ. সরকার যেকোনো সময় গণভোটের ব্যবস্থা করতে পারে। তবে জনগণের উদ্যোগে গণভোট দুই বছরে একবার অনুষ্ঠিত হবে। কোনো প্রস্তাব গণভোটে দিতে হলে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব নির্বাচনের কমপক্ষে এক বছর আগে নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করতে হবে।

গ. গণভোটের ফলাফল সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

ঘ. গণভোট সম্পর্কে বিস্তারিত আইন সংসদ পাস করবে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আরেকটি উপাদান হচ্ছে রিকল বা নির্বাচক কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে এ ধরনের প্রথা চালু রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে ২০০৩ সালে গভর্নর গ্রে ডেভিসকে প্রত্যাহারের ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। ডেভিস ১৯৯৮ সালে প্রথমবার ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর নির্বাচিত হন এবং ২০০২ সালে চার বছরের জন্য একই পদে পুনর্নির্বাচিত হন। বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও অপ্রিয় কর আরোপের জন্য পুনর্নির্বাচনের কিছুদিনের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তা হারান। এ অবস্থায় জনগণ তাঁকে প্রত্যাহার বা রিকল করার উদ্যোগ নেয়। এর ফলে পুনর্নির্বাচনের এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই জনগণের ভোটে তিনি অপসারিত হন। এ ধরনের ব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে অত্যন্ত দুর্বল করে। তাই প্রাদেশিক সরকারে অপসারণের ব্যবস্থা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, যেখানে সরকারপ্রধানকে অপসারণ সম্ভব, সেখানে এই ব্যবস্থা কাজ করে। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে একজন বিশেষ সদস্য দেশ পরিচালনা করেন না। বিশেষ একজন সদস্যকে অপসারণ করলে সরকার পরিবর্তিত হবে না। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে রিকল ব্যবস্থা কাজ করে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাই রিকল ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে না।

যে দেশে যত ঘন ঘন নির্বাচন হয়, সে দেশে গণতন্ত্রের তত নিবিড় চর্চা হয়। যে দেশে সরকারের মেয়াদ যত দীর্ঘ, সে দেশে নির্বাচনের পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তত ভাটা পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস সদস্যরা দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রতি চার বছরে একবার হলেও কংগ্রেসের নির্বাচন প্রতি দুই বছরে একবার হওয়াতে প্রায় সব সময়ই রাজনীতি সক্রিয় ও সজীব থাকে। বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর। এ সরকারকে সহজে অপসারণের কোনো পথ নেই। এর ফলে রাজনৈতিক অসন্তোষের নিয়মতান্ত্রিক সমাধান নেই। তাই হরতালের মতো অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দানা বাঁধে। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশে সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছরের স্থলে তিন বছর বা চার বছর করলে হরতাল কমে যাবে ও নির্বাচিত সরকার তাদের দায়িত্ব পালনে আরও যত্নবান হবে। তবে এ ধরনের পরিবর্তনে দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাড়বে। এর ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা থাকবে না; অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হবে। তাই হরতালের তীব্রতা কমানোর জন্য সরকারের মেয়াদ কমানোর চেয়ে গণভোট অনুষ্ঠান শ্রেয়।

১১.৫ উপসংহার

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংসদীয় সরকার- ব্যবস্থায় মূলত দুই ধরনের নির্বাচন সম্ভব : (১) সবচেয়ে বেশি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন (Plurality Rule) এবং (২) দলের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে নির্বাচন। বাংলাদেশে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ভোট যে প্রার্থী পান, তিনিই নির্বাচিত হন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী ৫০ শতাংশের অনেক কম ভোট পান। কাজেই বেশির ভাগ সময়ই বাংলাদেশে যে সরকার গঠিত হয়, সে সরকার প্রকৃত অর্থে সংখ্যালঘুদের সরকার; যদিও আইন অনুসারে সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠদের সরকার হিসেবে কাজ করে। এই ব্যবস্থা কমনওয়েলথের সব দেশেই রয়েছে। কোনো কোনো কমনওয়েলথ দেশ সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য (অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কা) আনুপাতিক হারে নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। বিলাতে আনুপাতিক হারে নির্বাচনের দাবি নিয়ে একটি গণভোট হয়েছিল কিন্তু গণভোটে আনুপাতিক হারে নির্বাচন পাস হয়নি। সবচেয়ে বেশি লোকের ভোটে নির্বাচিত সরকারের কিছু অসুবিধা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থার পক্ষে দুটি যুক্তি দেখানো হয়।

প্রথম যুক্তি হলো, আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে ভোটাররা দলকে ভোট দেন এবং দল তাঁদের ভোটের ভিত্তিতে সংসদে তাদের প্রার্থী পাঠায়। এর ফলে নির্বাচিত প্রার্থীর সঙ্গে নির্বাচনী এলাকার জনগণের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে না। বেশির ভাগ অঞ্চলের জনগণই এমন প্রতিনিধি চান, যিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার সমস্যা সম্পর্কে জানেন এবং এলাকার জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এতে স্থানীয় সমস্যার সমাধান সহজ হয়। উপরন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধি জনগণের সঙ্গে সরকারের যোগসূত্র রচনা করেন। জনগণের দাবিদাওয়া ও তদবির নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীদের কাছে পেশ করা সহজ। যদি আনুপাতিক হারে নির্বাচন হয়, তখন জনগণ তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে লাগাতে পারেন না। তবে বেশি লোকের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির বেলায়ও সব ক্ষেত্রে যে এ সুবিধা পাওয়া যায়, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক দল বাইরে থেকে বিখ্যাত অভিনেতা বা বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়ন দেয় এবং দলের সমর্থনে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। এ ধরনের প্রতিনিধিরা স্থানীয় জনগণের কাজে লাগে না। উপরন্তু নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রার্থী নির্বাচিত হলেও সেই প্রার্থী সব সময় জনগণের সঙ্গে কাজ করেন না। তাঁদের অনেকে নির্বাচনী এলাকায় তাঁদের শোষণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন ও ত্রাসের রাজত্ব স্থাপন করেন। যদি এ ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাতে জনগণের বিশেষ কোনো উপকার হয় না।

দ্বিতীয়ত, যেখানে সবচেয়ে বেশি ভোটে প্রার্থী নির্বাচিত হন, সেখানে বেশির ভাগ সময়ই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল (সংখ্যালঘিষ্ঠ, অর্থাৎ ৫০ শতাংশ ভোটের কম পেয়ে) স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু যেসব দেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হয়, সেসব দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। জার্মানিতে দীর্ঘদিন ধরে কোয়ালিশন সরকারই দেশ শাসন করছে। ডেনমার্কে ১৯৮২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কোয়ালিশন সরকার ছিল। তবে কোয়ালিশন সরকার শুধু যেখানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হয়, সেখানেই গঠিত হয় না, অনেক ক্ষেত্রে যেখানে সবচেয়ে বেশি ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়, সেখানেও কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। সম্প্রতি নিম্নোক্ত দেশসমূহে বিভিন্ন সময়ে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল : অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, সাইপ্রাস, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যান্ড, ইসরায়েল, ইতালি, জাপান, কেনিয়া, কসভো, লাটভিয়া, লেবানন, নেপাল, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ত্রিনিদাদ ও টোবাকো, তুরস্ক, ইউক্রেন, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস এবং লুক্সেমবার্গ। এমনকি ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বিলাতেও রক্ষণশীল দল ও লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল।[৪]

ভারতে ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে প্রথম কোয়ালিশন সরকার দায়িত্ব পালন করে। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত অটলবিহারী বাজপেয়ী কোয়ালিশন সরকারের প্রধান হিসেবে দেশ শাসন করেন। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সময়কালে ১৩টি স্বতন্ত্র দল নিয়ে গঠিত ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালাইন্স দেশ শাসন করে। কিন্তু কোয়ালিশন সরকারের ফলে ভারতের কোনো উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়নি। কাজেই কোয়ালিশন সরকার হলেই শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, এ ধারণা ঠিক নয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে নির্বাচন প্রয়োজন শুধু এই জন্য নয় যে বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচিত বেশির ভাগ সরকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়। এটি অবশ্যই বড় সমস্যা। কিন্তু এর চেয়েও বড় দুটি সমস্যা বাংলাদেশে রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশে নির্বাচন-ব্যবস্থা অত্যন্ত বিতর্কিত। এখানে নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের জাল-জালিয়াতি ও কারচুপি হয়। জাল-জালিয়াতি রোধ করার জন্য নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এসব নির্বাচনের ফলাফল নিয়েও তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচন-ব্যবস্থা জাল-জালিয়াতিকে উৎসাহিত করে। এখানে একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে একটি ভোট বেশি পেলেই নির্বাচিত হওয়া সম্ভব। এর ফলে প্রত্যেক প্রার্থীই যত বেশি জাল ভোট দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করেন। আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে ফলাফল এক ভোট বা স্বল্পসংখ্যক সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। সব দল যদি সমহারে জালিয়াতি করে, তাহলে ফলাফলের ওপরে জালিয়াতির কোনো প্রভাব পড়বে না। আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে একটি আসন লাভ করার জন্য প্রায় ৩ লাখ ভোট জাল করতে হবে। যদি নির্বাচনে সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকে, তাহলে বড় ধরনের জালিয়াতি বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব। তাই আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে এখানে জালিয়াতির আশঙ্কা অনেক কমে যেতে পারে।

বাংলাদেশে রাজনীতির দ্বিতীয় সমস্যা হলো, তিন দশক ধরে এখানে সংঘর্ষের রাজনীতি চলছে। এক রাজনৈতিক দল যা করে, অপর রাজনৈতিক দল তার বিরোধিতা করে। এই দ্বন্দ্ব এমন তিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। এই ধরনের সংঘাত চলতে থাকলে দেশে কখনো গ্রহণযোগ্য প্ৰশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। যেহেতু বর্তমান নির্বাচন-ব্যবস্থায় একটি দলের পক্ষে ৩০- ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েও সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব, সেহেতু দলগুলোর মধ্যে কোনো আদান-প্রদান নেই। এক দলের পক্ষেই নির্বাচনে জিতে সরকারের সব সুবিধা কুক্ষিগত করা সম্ভব। বর্তমান নির্বাচন-পদ্ধতি চালু থাকলে এই সংঘাত হ্রাস করা যাবে না। যদি আনুপাতিক হারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন পড়বে। কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে হবে এবং সংঘাতের বদলে সমঝোতার পথ খুঁজতে হবে। তাই বাংলাদেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে রাজনৈতিক সংঘাত হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে।

ওপরের দুটি যুক্তি বিবেচনা করে বাংলাদেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচন- ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে যদি ব্যক্তির বদলে দলকে ভোট দিতে হয়, তাহলে বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ সেটা পছন্দ না- ও করতে পারেন। তাই বাংলাদেশে সরাসরি আনুপাতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন না করে মিশ্র আনুপাতিক ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। মিশ্র আনুপাতিক নির্বাচন নিম্নরূপে অনুষ্ঠিত হবে :

(ক) জাতীয় সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হবে। (খ) নিম্নকক্ষে বর্তমান পদ্ধতিতে ৩০০ আসনের জন্য নির্বাচন হবে। (গ) একই নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে উচ্চকক্ষের ৩০০ সদস্য নির্বাচিত হবেন। (ঘ) দেশের সব আইন সংসদের দুটি কক্ষেই অনুমোদিত হতে হবে। এই ব্যবস্থার ফলে জালিয়াতি পুরোপুরি দূর হবে না, তবে নিম্নকক্ষে জালিয়াতি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়া গেলেও উচ্চকক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। এর ফলে প্রধান দলগুলোকে আলাপ- আলোচনার এবং অনেক ক্ষেত্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করতে হবে।

গণতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারে দেশের শাসনব্যবস্থার মালিক জনগণ। যদি কোনো সরকার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায়, তাহলে তার ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে একটি সরকার পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। যে সরকারই একবার দায়িত্ব গ্রহণ করে, সে সরকার পাঁচ বছরের আগে নির্বাচন করতে রাজি হয় না। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে নির্বাচিত প্ৰতিনিধি প্রত্যাহার করার বা Recall-এর বিধান রয়েছে। পৃথিবীর কোনো দেশেই জাতীয় সরকারকে প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা নেই। এর ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশে তাই Recall পদ্ধতি প্রবর্তন করা যুক্তিযুক্ত হবে না। যদিও সরকারকে প্রত্যাহার করার বিধান করা সম্ভব নয়, কিন্তু সরকারের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জনগণের থাকা বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই রেফারেন্ডাম বা গণভোট ব্যবস্থা প্রবর্তন করে জনগণকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলই জনগণকে এই ক্ষমতা দিতে রাজি নয়। তারা মনে করে, যেহেতু জনগণের ভোটে তারা নির্বাচিত হয়েছে, সুতরাং জনগণের পক্ষ থেকে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে বিতর্কিত হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে দেশে হরতালের রাজনীতি সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে তিন দশক ধরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নিয়ে বছরের পর বছর হরতাল করা হয়েছে। কিন্তু তাতে সমস্যার কোনো সমাধান করা যায়নি। এ ধরনের সমস্যার সমাধান হলো গণভোট অনুষ্ঠান। বাংলাদেশে হরতালের রাজনীতি ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে।৫ হরতালের একমাত্র বিকল্প হলো গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। তবে এই সুযোগ ঢালাওভাবে দেওয়া যাবে না। গণভোট অনুষ্ঠান সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে বিধান করা উচিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গণভোট হবে ও কীভাবে গণভোট হবে, সে সম্পর্কে আইন প্ৰণয়ন করা দরকার। ওপরের বিশ্লেষণ থেকে তাই এ কথা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে বাংলাদেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠান প্রবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

পাদটীকা

১. Dennis C. Mueller, 1989, Public Choice II, Cambridge University Press

২. M. J. Taylor and V. M. Herman 1971 ‘Party systems and government stability.’ American Political Science Review 65, 28 to 37

৩. William H. Riker. 1982 ‘The Two party system and Duverger’s Law: and Essay on the History of Political Science.’ American Political Science Review, 76, 756 to 765

৪. Wikipedia 2016, Coalition Government, https://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_government’

৫. আকবর আলি খান। ২০১১। অন্ধকারের উৎস হতে। ঢাকা পাঠক সমাবেশ, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৮