১১. এ মহাবিশ্ব ছেড়ে পলায়ন

যথেষ্ট উন্নত প্রযুক্তিকে ম্যাজিক থেকে আলাদা করা যায় না।

—আর্থার সি ক্লার্ক

.

ইয়ন নামের একটা উপন্যাসে বিধ্বস্ত এক বিশ্ব থেকে সমান্তরাল মহাবিশ্বে পালিয়ে যাওয়ার এক যন্ত্রণাদায়ক কাহিনি লিখেছেন বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লেখক গ্রেগ বেয়ার। মহাকাশ থেকে প্রকাণ্ড আকৃতির ভয়ানক একটা গ্রহাণু পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তাতে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয় পৃথিবীজুড়ে। তবে পৃথিবীতে আঘাত না করে অদ্ভুতভাবে গ্রহটির কক্ষপথে ঘুরতে থাকে গ্রহাণুটা। বিজ্ঞানীদের বেশ কয়েকটি দলকে পাঠানো হয় ঘটনা তদন্ত করতে। তাঁরা দেখতে পান, গ্রহাণুটা পৃষ্ঠতল দেখতে প্রাণহীন, উষর মনে হলেও ভেতরটা ফাঁপা। আসলে ওটা ছিল অতিকায় একটা স্পেসশিপ। প্ৰযুক্তিগত দিক দিয়ে অতি উন্নত কোনো প্রজাতি ছেড়ে গেছে ওটা। পরিত্যক্ত স্পেসশিপটিতে উপন্যাসের নায়িকা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ প্যাট্রিসিয়া ভ্যাসকুয়েজ সাতটি বড় আকৃতির চেম্বার খুঁজে পায়। সেগুলো বিভিন্ন বিশ্বের প্রবেশদ্বার। ওই সব বিশ্বে হ্রদ, বন, গাছপালা এমনকি গোটা শহরও বর্তমান। এরপর সেখানে ওই সব মানুষের পুরো ইতিহাস নিয়ে লেখা বইপত্রের বিশাল এক লাইব্রেরিও খুঁজে পায় প্যাট্রিসিয়া।

পুরোনো একটা বই হাতে তুলে নিয়ে নায়িকা দেখতে পায়, বইটা মার্ক টোয়েনের লেখা টম সয়্যার। তবে সে বইটি পুনঃপ্রকাশিত হয় ২১১০ সালে। প্যাট্রিসিয়া বুঝতে পারে, গ্রহাণুটি আসলে অন্য কোনো এলিয়েন সভ্যতা নয়, বরং ১ হাজার ৩০০ বছর পরের খোদ পৃথিবীর। ভয়ানক এক সত্য বুঝতে পারে সে : এসব পুরোনো রেকর্ড প্রাচীন এক নিউক্লিয়ার যুদ্ধের কথা বলে, যা সুদূর অতীতে সংঘটিত হয়েছিল। কোটি কোটি মানুষ মারা যায় তাতে। এরপর তার প্রভাবে ছড়িয়ে পড়া নিউক্লিয়ার শীতলতায় হত্যা করে আরও কোটি কোটি মানুষকে। ওই নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সময় নির্ধারণ করার পর মেয়েটি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পায়, আর মাত্র দুই সপ্তাহ পর ওই ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে। এই অনিবার্য যুদ্ধে শিগগিরই গোটা গ্রহকে গ্রাস করবে। হত্যা থেকে বাদ পড়বে না তার একান্ত প্রিয়জনেরাও। কিন্তু সেটি কীভাবে বন্ধ করবে প্যাট্রিসিয়া। পরিস্থিতির কাছে ভীষণ অসহায় বোধ করে মেয়েটি।

আতঙ্কিত হয়ে পুরোনো রেকর্ডে নিজের ব্যক্তিগত ইতিহাস খুঁজতে থাকে সে। একসময় আবিষ্কার করে, স্থান-কাল নিয়ে তার ভবিষ্যৎ গবেষণা গ্ৰহাণুটিতে বিশাল সুড়ঙ্গের ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করবে। ওই সুড়ঙ্গটির নাম হবে ওয়ে। তার ভেতর দিয়ে লোকজন গ্রহাণুটা ছেড়ে অন্য মহাবিশ্বগুলোতে ঢুকতে পারবে। তার তত্ত্বগুলো প্রমাণ করেছে, সেখানে অসীমসংখ্যক কোয়ান্টাম মহাবিশ্ব রয়েছে, যা সব রকম সম্ভাব্য বাস্তবতা প্রতিনিধিত্ব করে। আরও ব্যাপার হলো, তার তত্ত্বগুলোর মাধ্যমে ওয়ে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে অন্য সব মহাবিশ্বে ঢোকার পথ তৈরি করা সম্ভব। এসব মহাবিশ্বের প্রতিটিতে রয়েছে আলাদা বিকল্প ইতিহাস। মেয়েটি একসময় ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ওয়ের ভেতর দিয়ে যাত্রা করতে থাকে। এরপর ওই গ্রহাণু থেকে পালিয়ে যাওয়া লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার। যারা আসলে তারই উত্তর পুরুষ।

সেটা এক আজব বিশ্ব। সেখানকার মানুষেরা সেই শত শত বছর আগেই তাদের মানবিক খোলস ছেড়েছে। এখন ইচ্ছেমতো বিভিন্ন আকার ও দেহরূপ ধারণ করতে পারে তারা। এমন দীর্ঘকাল আগে মৃত ব্যক্তিদেরও স্মৃতি ও ব্যক্তিত্ব কম্পিউটার ব্যাংকে সংরক্ষণ করা আছে। মজার ব্যাপার হলো, তারা আবারও জীবনও ফিরে পায়, পুনরুজ্জীবিত হতে পারে এবং অসংখ্যবার নতুন দেহে ডাউনলোড হতে পারে। প্রায় অসীম পরিমাণ তথ্য করায়ত্ত করতে পারে তাদের দেহে থাকা ইমপ্ল্যান্টগুলোর কারণে। এসব মানুষ ইচ্ছেমতো প্রায় সবকিছু পায়। তবু এই প্রাযুক্তিক স্বর্গে এসে আমাদের নায়িকা শোচনীয়ভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। নিজের পরিবার, বয়ফ্রেন্ড, নিজের পৃথিবী এবং নিউক্লিয়ার যুদ্ধে যা কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে, সেসব কথা মনে হতে থাকে তার। ধীরে ধীরে সে বিভিন্ন মহাবিশ্ব স্ক্যান করার অনুমতি পায়। এভাবে এমন এক সমান্তরাল পৃথিবী খুঁজতে থাকে সে, ওয়ে নামের সুড়ঙ্গপথ বেয়ে পৌঁছানো যাবে যে পৃথিবীতে। সেখানে নিউক্লিয়ার যুদ্ধটি এড়ানো গেছে এবং তার প্রিয়জনেরা তখনো বেঁচে আছে সেখানে। একসময় সে রকম এক সমান্তরাল পৃথিবীর খোঁজ পেয়ে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটি (দুর্ভাগ্যের কথা হলো, সে ছোট্ট এক গাণিতিক ভুল করেছিল। সে এমন এক মহাবিশ্বে চলে যায়, যেখানে মিসরীয় সভ্যতার কখনো পতন হয়নি। জীবনের বাকি দিনগুলো এই সমান্তরাল পৃথিবী থেকে পালিয়ে নিজের সত্যিকার বাড়িতে যাওয়ার পথ খুঁজতে থাকে মেয়েটি।)

ইয়ন উপন্যাসে আলোচিত ডাইমেনশনাল প্রবেশদ্বারটি নিছক কল্পনা হলেও, এটি আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত মজার এক প্রশ্ন তোলে। প্রশ্নটি হলো : আমাদের মহাবিশ্বের পরিস্থিতি কখনো অসহনীয় হয়ে উঠলে কোনো সমান্তরাল মহাবিশ্বে কি আশ্রয় খুঁজে পাওয়া যাবে?

আমাদের মহাবিশ্ব ক্রমান্বয়ে ইলেকট্রন, নিউট্রিনো ও ফোটনের প্রাণহীন কুহেলিকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমান প্রাণীদের চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্বাভাস বলেই মনে হয়। মহাজাগতিক পরিসরে, জীবন যে কত পলকা ও ক্ষণস্থায়ী, তা দেখতে পাই আমরা। প্রাণ যে যুগে বিকশিত হতে সক্ষম, তা যে খুব স্বল্প পরিসরের। আকাশকে আলোকিত করা নক্ষত্রদের জীবনকালের তুলনায় সেটা সাময়িক এক কাল। মহাবিশ্বের বয়স বাড়া ও শীতল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের টিকে থাকা অসম্ভব বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে পদার্থবিজ্ঞান ও তাপগতিবিদ্যার সূত্রগুলো বেশ স্পষ্ট : মহাবিশ্বের প্রসারণ বেড়ে যেতে থাকলে আমাদের জানা বুদ্ধিমান প্রাণ আসলে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না। কিন্তু মহাবিশ্বের তাপমাত্রা যুগ যুগ ধরে নেমে যেতে থাকলে কোনো উন্নত সভ্যতা নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করতে পারবে? সব প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করে ও মহাবিশ্বে সম্ভাব্য অস্তিত্ব থাকা অন্য কোনো সভ্যতার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনিবার্য বিগ ফ্রিজ থেকে কি পালিয়ে রক্ষা পাওয়া সম্ভব?

মহাবিশ্বের পর্যায়গুলো বিকশিত হওয়ার হারগুলো পরিমাপ করা হয় বিলিয়ন থেকে ট্রিলিয়ন বছরে। তাই একটা পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান সভ্যতার জন্য এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত সময় হাতে রয়ে যায়। একটা উন্নত সভ্যতা তার অস্তিত্বকে দীর্ঘায়িত করতে কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে, তা কল্পনা করা যায়। আবার আমাদের জানা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো ব্যবহার করে বিকল্পগুলো বিস্তারিত আলোচনা করাও যায়। সেগুলো হয়তো সহজলভ্য হয়ে উঠবে এখন থেকে কয়েক বিলিয়ন বছরের মধ্যে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা আমাদের বলতে পারে না, একটা উন্নত সভ্যতা ঠিক কোনো ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিতে পারে। পদার্থবিদ্যা আমাদের হয়তো বলতে পারবে, এই মহাবিশ্ব থেকে এ রকম পালিয়ে যাওয়ার জন্য প্যারামিটারগুলোর পরিসীমা কী হতে পারে।

এই মহাবিশ্ব ছেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে প্রধান সমস্যাটি হলো, এ রকম কঠিন ভাগ্যনির্ধারণী কাজটি করতে প্রয়োজনীয় মেশিন বানানোর জন্য আমাদের কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ আছে কি না। কিন্তু পদার্থবিদের কাছে প্রধান সমস্যাটি আলাদা। তার কাছে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো এ রকম কোনো মেশিনের বাস্তবে অস্তিত্বের অনুমোদন দেয় কি না, সেটাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। পদার্থবিদ চান একটা নীতিগত প্রমাণ। আমরা দেখাতে চাই, আপনার কাছে পর্যাপ্তভাবে উন্নত প্রযুক্তি যদি থাকে, তাহলে অন্য কোনো মহাবিশ্বে পালিয়ে যাওয়াটা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর ভিত্তিতে সম্ভব কি না। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ আছে কি না, তা কম গুরুত্বপূর্ণ। তার চেয়ে কয়েক বিলিয়ন বছর পরের ভবিষ্যতে বিগ ফ্রিজের মুখে পড়া সভ্যতার হাতে কী থাকবে, সেই বাস্তব চিত্রই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটেনের রাজকীয় জ্যোতির্বিদ স্যার মার্টিন রিজের মতে, ‘ওয়ার্মহোল, অতিরিক্ত মাত্রা আর কোয়ান্টাম কম্পিউটার একটা দূর কল্পনার পথ খুলে দেয়। সেটা আমাদের পুরো মহাবিশ্বকে ধীরে ধীরে জীবন্ত কসমসে রূপান্তরিত করতে পারে।’

টাইপ ১, ২ ও ৩ সভ্যতা

আমাদের সময় থেকে কয়েক হাজার থেকে কয়েক মিলিয়ন বছর ভবিষ্যতের সভ্যতাগুলোর প্রযুক্তি বুঝতে, পদার্থবিদেরা মাঝেমধ্যে সভ্যতাগুলোকে শ্রেণিবিভাগ করেন। সভ্যতাগুলোর শক্তি ব্যবহার পরিমাণ ও তাপগতিবিদ্যার সূত্রগুলো এ শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি। মহাকাশে তন্ন তন্ন করে স্ক্যান করে বুদ্ধিমান প্রাণের চিহ্ন খোঁজার সময় পদার্থবিদেরা ছোট্ট সবুজ মানব খোঁজেন না। তার বদলে টাইপ ১, ২ ও ৩ সভ্যতাগুলো থেকে উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ খোঁজা হয়। ১৯৬০-এর দশকে এই র্যাঙ্কিং পদ্ধতি চালু করেন রুশ পদার্থবিদ নিকোলাই কার্দাশেভ। বাইরের মহাকাশে সম্ভাব্য সভ্যতাগুলো থেকে আসা রেডিও সংকেত শ্রেণিবদ্ধ করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন তিনি। প্রতিটি সভ্যতা টাইপ একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিকিরণ নিঃসরণ করে, যা পরিমাপ ও তালিকাভুক্ত করা যায়। (এমনকি কোনো উন্নত সভ্যতা নিজেদের উপস্থিতি গোপন রাখতে চাইলেও তা আমাদের যন্ত্রপাতি দিয়ে শনাক্ত করা সম্ভব। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, যেকোনো উন্নত সভ্যতা বর্জ্য তাপের আকারে এনট্রপির সৃষ্টি করবে, যা অনিবার্যভাবে বাইরের মহাকাশে প্রবাহিত হবে। এমনকি তারা নিজেদের উপস্থিতি লুকানোর চেষ্টা করলেও তাদের এনট্রপির কারণে সৃষ্ট ক্ষীণ বিকিরণ লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। )

টাইপ ওয়ান বা প্রথম ধরনের সভ্যতা গ্রহের শক্তির রূপগুলো লাগাম পরাতে পারবে। তাদের শক্তির খরচ নিখুঁতভাবে মাপা যাবে : সংজ্ঞা অনুসারে, নিজেদের গ্রহে আছড়ে পড়া সৌরশক্তির পুরোটা ব্যবহার করতে সক্ষম হবে এই সভ্যতা। এ শক্তির পরিমাণ ১০^১৬ ওয়াট। গ্রহের এই শক্তি ব্যবহার করে তারা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করতে পারবে, বদলে দিতে পারবে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ কিংবা মহাসাগরের ওপর গড়ে তুলতে পারবে আস্ত শহর। এ ধরনের সভ্যতা নিজেদের গ্রহের ওপর সত্যিকার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং একটা গ্রহীয় সভ্যতার সৃষ্টি করবে।

টাইপ টু বা দ্বিতীয় ধরনের সভ্যতা নিজেদের গ্রহের সব শক্তি নিঃশেষ করে ফেলবে। তারপর শক্তির জন্য হাত বাড়াবে একটা গোটা নক্ষত্রের দিকে। এ শক্তির পরিমাণ প্রায় ১০^২৬ ওয়াট। নিজেদের নক্ষত্রের উৎপাদিত পুরো শক্তি তারা খরচ করতে সক্ষম হবে। সম্ভবত সৌরশিখা নিয়ন্ত্রণ করতে ও অন্যান্য নক্ষত্রকে জ্বালাতেও পারবে এই সভ্যতা।

টাইপ থ্রি বা তৃতীয় ধরনের সভ্যতা একটা সৌরজগতের শক্তি ফুরিয়ে ফেলবে। এরপর উপনিবেশ স্থাপন করবে তাদের নিজেদের ছায়াপথের বিরাট একটা অংশে। এ ধরনের সভ্যতা ১০ বিলিয়ন নক্ষত্র থেকে সংগৃহীত শক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম। এদের শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ ১০^৩৬ ওয়াট।

প্রতিটি সভ্যতার ধরন তার পরের নিচের সভ্যতার সঙ্গে ১০ বিলিয়ন গুণ পার্থক্য। কাজেই কয়েক বিলিয়ন নক্ষত্র ব্যবস্থার শক্তি ব্যবহারকারী টাইপ থ্রি সভ্যতা শক্তি ব্যবহার করে টাইপ টু সভ্যতার চেয়ে ১০ বিলিয়ন গুণ বেশি। আবার টাইপ ওয়ান সভ্যতার চেয়ে টাইপ টু সভ্যতা ১০ বিলিয়ন গুণ বেশি শক্তি ব্যবহার করবে। এসব সভ্যতাকে আলাদা করার তফাত বিপুল পরিমাণ মনে হলেও, টাইপ থ্রি সভ্যতায় পৌঁছাতে যে সময় লাগতে পারে, তা পরিমাপ করা সম্ভব। ধরা যাক, একটা সভ্যতার বছরে শক্তি উৎপাদন বাড়ার ন্যায়সংগত হার ২ থেকে ৩ শতাংশ। (এটা বিশ্বাসযোগ্য অনুমান। কারণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শক্তি খরচের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও যৌক্তিকভাবে গণনা করা যায়। অর্থনীতি যত বড়, তার শক্তির চাহিদা তত বেশি। অনেক দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধি বছরে ১ থেকে ২ শতাংশের মধ্যে থাকে। তাই আশা করা যায়, তার শক্তি খরচও মোটামুটি একই হারে বাড়তে থাকবে।)

এই ন্যায়সংগত হারে, অনুমান করা যায় যে আমাদের বর্তমান সভ্যতা ১০০ থেকে ২০০ বছরের মধ্যে টাইপ ওয়ান সভ্যতার স্ট্যাটাস অর্জন করতে পারবে। আবার টাইপ টু সভ্যতার মর্যাদা অর্জন করতে পারবে ১০০০ থেকে ৫০০০ বছরের মধ্যে। সম্ভবত ১০ হাজার থেকে ১ লাখ বছরের মধ্যে অর্জন করতে পারবে টাইপ থ্রির মর্যাদা। এই পরিসরে আমাদের সভ্যতাকে বর্তমানে টাইপ জিরো সভ্যতার শ্রেণিভুক্ত করা যায়। কারণ, আমরা এখনো মৃত গাছপালা (তেল ও কয়লা) থেকে শক্তি সংগ্রহ করি। এমনকি কয়েক শ পারমাণবিক অস্ত্রের শক্তি বহন করার মতো শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের নিয়ন্ত্রণও আমাদের প্রযুক্তির ধরাছোঁয়ার বাইরে।

,

আমাদের বর্তমান সভ্যতার বর্ণনা করতে সভ্যতার ধরনগুলোর মধ্যে আরও সূক্ষ্ম ক্রমবিন্যাসের প্রস্তাব করেছেন জ্যোতির্বিদ কার্ল সাগান। আমরা দেখেছি, টাইপ ১, ২ ও ৩ সভ্যতাগুলোর মোট উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ১০^১৬, ১০^২৬ এবং ১০^৩৬ ওয়াট। যারা ১০^১৭ ওয়াট শক্তি উৎপাদন করে তাদেরকে টাইপ ১.১ সভ্যতার দলভুক্ত করেন সাগান। একইভাবে টাইপ ১.২ সভ্যতা, যারা ১০^১৮ ওয়াট শক্তি উৎপাদন করে। এভাবে আরও অনেকগুলো ভাগ রয়েছে। টাইপ ১ সভ্যতাকে দশটি ছোট উপবিভাগে ভাগ করে আমরা নিজেদের সভ্যতাকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারি। এই স্কেলে আমাদের বর্তমান সভ্যতা অনেকটা ০.৭ সভ্যতার মতো। গ্রহের সবটুকু শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখনো যোজন যোজন দূরত্বে রয়ে গেছে এই সভ্যতা। (শক্তি উৎপাদনের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে টাইপ ১ সভ্যতার চেয়ে টাইপ ০.৭ সভ্যতা হাজার ভাগ ছোট। )

আমাদের সভ্যতা এখনো বেশ আদিম পর্যায়ের হলেও, ইতিমধ্যে একটা ক্রান্তিকাল ঘটার চিহ্নগুলো দেখা যাচ্ছে। সংবাদপত্রের শিরোনামগুলোতে চোখ বোলালে আমি অনবরত এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের চিহ্ন দেখতে পাই। আসলে এটা স্বচক্ষে দেখতে পেলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব :

-ইন্টারনেট হলো উদীয়মান টাইপ ১ সভ্যতার টেলিফোন ব্যবস্থা। সর্বজনীন গ্রহের যোগাযোগ নেটওয়ার্কের ভিত্তি হয়ে ওঠার ক্ষমতা আছে এই প্রযুক্তিটির।

-টাইপ ১ সমাজের অর্থনীতি কোনো দেশ বা জাতির নিয়ন্ত্রণাধীন হবে না, বরং বৃহত্তর ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এর সঙ্গে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বেশ মিল। নাফটার (উত্তর আমেরিকার দেশগুলো) সঙ্গে প্রতিযোগিতার কারণে এটি গঠিত হয়েছিল।

-আমাদের টাইপ ১ সমাজের ভাষা সম্ভবত হবে ইংরেজি। ভাষাটি ইতিমধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে উচ্চশ্রেণি ও কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে ইংরেজি ও স্থানীয় উভয় ভাষাতে কথা বলার রীতি চালু হয়েছে। টাইপ ১ সভ্যতার গোটা জনসংখ্যা হয়তো এভাবে দ্বিভাষিক হয়ে উঠবে। তারা স্থানীয় ভাষা ও গ্রহের ভাষা দুটোতে কথা বলবে।

-আসন্ন শতকগুলোতে বিভিন্ন জাতি হয়তো কোনোভাবে টিকে থাকবে। কিন্তু একসময় তারা কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ, বাণিজ্য-বাধা

-কমে গিয়ে বিশ্ব হয়ে উঠবে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল। (আধুনিক জাতিগুলো আংশিক গঠন করেছিল পুঁজিবাদীরা। তারা ব্যবসা করতে একটা অভিন্ন মুদ্রা, সীমান্ত, ট্যাক্স ও আইন চেয়েছিল। ব্যবসা নিজে নিজেই যখন আন্তর্জাতিক হয়ে উঠল, তখন জাতীয় সীমানা কম প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার কথা।) টাইপ ১ সভ্যতার দিকে এই অগ্রযাত্রা ঠেকাতে কোনো একক জাতি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

-যুদ্ধবিগ্রহ হয়তো আমাদের সঙ্গে সব সময় থেকে যাবে। তবে যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে যাবে গ্রহগত মধ্যবিত্তের উত্থানের সঙ্গে। কারণ, তারা অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব ও বাজার বা ভৌগোলিক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে পর্যটন ও সম্পদ সঞ্চয়ের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠবে

-গ্রহগত মাত্রায় দূষণ ক্রমবর্ধমানভাবে মোকাবিলা করা যাবে। গ্রিনহাউস গ্যাস, অ্যাসিড বৃষ্টি, চিরহরিৎ বন পুড়ে যাওয়া ও এ রকম বিষয়গুলো জাতীয় সীমানা মানবে না। দোষী সংস্থাগুলো যাতে এ ধরনের কোনো কাজ না করতে পারে, সে জন্য তাদের ওপর প্রতিবেশী দেশগুলো থেকেও চাপ আসতে থাকবে। বৈশ্বিক পরিবেশগত সমস্যাগুলোর জন্য বৈশ্বিক সমাধানগুলো ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে।

-অতিরিক্ত চাষাবাদ ও অতিরিক্ত ভোগের কারণে ক্রমান্বয়ে কমে যেতে থাকবে প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন মাছ ধরা, শস্য কাটা, পানিসম্পদ)। বৈশ্বিক পরিসরে আমাদের সম্পদ সামলানোর বাড়তি চাপ থাকবে, নয়তো দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হবে।

-তথ্য প্রায় বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে। তাতে গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে সমাজ আরও উৎসাহিত হব। বঞ্চিতদের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং চাপের মুখে পড়বে স্বৈরশাসকেরা।

এই শক্তিগুলো কোনো একক ব্যক্তি বা জাতির নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতে হবে। ইন্টারনেট নিষিদ্ধ করা যাবে না। আসলে এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ ভয়ের চেয়ে হাসির উদ্রেক করবে। কারণ, ইন্টারনেট হলো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বিজ্ঞানসহ সংস্কৃতি ও বিনোদনের পথ

তবে টাইপ জিরো থেকে টাইপ ১-এ যাওয়ার পথটি সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ, আমরা এখনো অসভ্যতা দেখাই, যা জঙ্গল থেকে আমাদের উঠে আসার কথা মনে করিয়ে দেয়। এক অর্থে আমাদের সভ্যতার অগ্রযাত্রা হলো কালের বিরুদ্ধে এক প্রতিযোগিতা। অন্যদিকে টাইপ ১ প্ল্যানেটরি সভ্যতার দিকে অগ্রযাত্রা আমাদেরকে হয়তো অতুলনীয় শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। কিন্তু তারপরও আমাদের হয়তো ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এনট্রপির শক্তিগুলো (গ্রিনহাউস প্রভাব, দূষণ, নিউক্লিয়ার যুদ্ধ, মৌলবাদ, রোগ)। এসব হুমকিসহ সন্ত্রাসবাদ, বায়োইঞ্জিনিয়ারিং জীবাণুর কারণে হুমকি ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত দুঃস্বপ্নকে মানবতার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন স্যার মার্টিন রিজ। তিনি সতর্ক করে বলেন, সফলভাবে আলোচনার মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সম্ভাবনা মাত্র ফিফটি-ফিফটি।

এই কারণে হয়তো মহাকাশে কোনো বহির্জাগতিক সভ্যতাকে দেখা যায় না। তাদের অস্তিত্ব যদি সত্যিই থাকত, তাহলে হয়তো তারা এতই উন্নত হতো যে আমাদের মতো আদিম ০.৭ টাইপের কোনো সমাজের প্রতি খুব সামান্যই আগ্রহ দেখাত। আবার টাইপ ১ সভ্যতার মর্যাদা অর্জনের সংগ্রাম করতে গিয়ে তারা হয়তো যুদ্ধের কারণে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করেছে কিংবা নিজেদের দূষণের কারণে মারা গেছে। (এই অর্থে বলা যায়, বর্তমানে ভূপৃষ্ঠে যাদের পদচারণে মুখর তারা সম্ভবত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রজন্ম। টাইপ ১ সভ্যতায় আমাদের ক্রান্তিকাল নিরাপদে হবে কি না, তারাই সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। )

কিন্তু ফ্রেডরিক নিটশে একবার বলেছিলেন, যা আমাদের হত্যা করে না, তা আমাদের আরও শক্তিশালী করে তোলে। টাইপ জিরো থেকে টাইপ ১ সভ্যতায় আমাদের বেদনাদায়ক ক্রান্তিকাল বেশ কিছু বিপর্যয়ের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে এক অগ্নিপরীক্ষা হয়ে উঠবে। এই চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হলে আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠব, যেভাবে গলিত ইস্পাত দৃঢ় হয়ে ওঠে।

টাইপ ১ সভ্যতা

একটা সভ্যতা যখন টাইপ ১ মর্যাদা অর্জন করে, তখন সেটি সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলোতে পৌঁছায় না বলে মনে হয়। বরং সভ্যতাটি হয়তো নিজ গ্রহের মধ্যেই থেকে যায় কয়েক শতক। কারণ, তার ভেতর রয়ে যাওয়া অতীতের জাতীয়তাবাদী, মৌলবাদী, বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক আবেগের সমাধানের জন্য যথেষ্ট সময় লাগে। বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লেখকেরা বারবার মহাকাশ ভ্রমণ ও মহাকাশে কলোনি স্থাপনের জটিলতা ও অসুবিধাকে খাটো করে দেখেন। বর্তমানে পৃথিবীর কক্ষপথে কিছু নিয়ে যেতে প্রতি পাউন্ডের জন্য খরচ ১০ হাজার থেকে ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। (কল্পনা করুন, নভোচারী জন গ্লেন পুরোই স্বর্ণের তৈরি, তাহলে মহাকাশ ভ্রমণের অত্যধিক খরচের বিষয়টি বুঝতে পারবেন।) প্রতিটি স্পেস শাটল মিশনের খরচ ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি (সব স্পেস শাটল প্রোগ্রামের খরচ যোগ করে তাকে মিশন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে এই সংখ্যা পাওয়া যায়)। ভবিষ্যতে মহাকাশ ভ্রমণের খরচ হয়তো কমবে। কিন্তু কয়েক দশক পর্যন্ত তা কমতে পারে মাত্র ১০ ভাগ। পুনর্ব্যবহারযোগ্য লঞ্চ ভেহিকেল (আরএলভি) আসার পর এই খরচ কমতে পারে। পুনর্ব্যবহারযোগ্য এই লঞ্চ ভেহিকেলকে মিশন শেষে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবারও ব্যবহার করা যাবে। একুশ শতকের বেশির ভাগ সময় মহাকাশ ভ্রমণ সীমাবদ্ধ থাকবে ধনী শিল্পপতি ও কোনো দেশের মধ্যেই। অন্যদের জন্য তখনো ব্যাপকভাবে ব্যয়বহুলই রয়ে যাবে।

(এর একটা সম্ভাব্য ব্যতিক্রম রয়েছে। সেটি হলো স্পেস এলিভেটরের উন্নয়ন। ন্যানোটেকনোলজিতে সাম্প্রতিক অগ্রগতি অতি শক্তিশালী ও অতি হালকা কার্বন ন্যানোটিউব দিয়ে তন্তু বা সুতা বানানো সম্ভব হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে, কার্বন ন্যানোটিউবের এসব সুতা দিয়ে পৃথিবীর ২০ হাজার মাইলের বেশি ওপরের কক্ষপথে জিওসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট সংযুক্ত করা সম্ভব। সে জন্য এই সুতা যথেষ্ট শক্তিশালী হিসেবে প্রমাণিত হবে। রূপকথার সেই জ্যাক অ্যান্ড বিনস্টক-এর মতো অন্য কেউও হয়তো এই কার্বন ন্যানোটিউব বেয়ে বাইরের মহাকাশে পৌঁছে যেতে পারবে নামমাত্র খরচে। ঐতিহাসিকভাবে স্পেস এলিভেটরের সম্ভাবনাকে নাচক করে দিয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। কারণ, সুতার ওপর টানের জন্য যেকোনো পরিচিত ফাইবার ভেঙে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে কার্বন ন্যানোটিউব প্রযুক্তি হয়তো সবকিছু বদলে দিতে পারে। এই প্রযুক্তি নিয়ে প্রাথমিক গবেষণার জন্য অর্থ ঢেলেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। পাশাপাশি বেশ কয়েক বছর ধরে পরিস্থিতিটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখছে তারা। কিন্তু এ ধরনের কোনো প্রযুক্তি কি সম্ভব হয়ে ওঠা উচিত? কারণ, স্পেস এলিভেটর সর্বোচ্চ আমাদের পৃথিবীর চারপাশের কক্ষপথে নিয়ে যেতে পারবে, অন্য কোনো গ্রহে নয়।)

চাঁদে মানুষবাহী অভিযান ও গ্রহগুলোতে যাওয়ার খরচ পৃথিবীর কাছাকাছি অভিযানগুলোর খরচের চেয়ে অনেক গুণ বেশি—এসব বিষয় মাথায় রেখে অবশ্যই স্পেস কলোনির স্বপ্ন দেখতে হবে। কয়েক শতক আগে কলম্বাসের সমুদ্র অভিযান এবং শুরুর দিকে স্প্যানিশ অভিযাত্রীদের একটা জাহাজের খরচ ছিল স্পেনের সর্বমোট দেশজ উৎপাদনের ক্ষুদ্র একটা ভগ্নাংশ। আবার এসব অভিযানে সম্ভাব্য পুরস্কারও ছিল বিপুল। কিন্তু চাঁদে ও মঙ্গলগ্রহের কলোনি স্থাপনের বিষয়টি সে রকম নয়। চাঁদে ও মঙ্গলে কলোনি স্থাপন করতে গেলে বেশির ভাগ দেশকে দেউলিয়া হয়ে যেতে হবে। বিপরীতে এতে সরাসরি কোনো অর্থনৈতিক সুবিধা নেই বললেই চলে। মঙ্গল গ্রহে সরল একটা মানুষবাহী অভিযানের জন্য খরচ হতে পারে ১০০ বিলিয়ন থেকে ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ খরচের বিনিময়ে আর্থিক প্রতিদান খুব কমই দেখা যাচ্ছে।

একইভাবে, এখানে মানবযাত্রীদের বিপদগুলোর কথাও বিবেচনা করতে হবে। প্রায় অর্ধশতক তরল জ্বালানির রকেটের অভিজ্ঞতার পর, রকেট মিশনগুলোর বিপর্যয়কর ব্যর্থতার আশঙ্কা প্রায় ৭০টির মধ্যে একটি। (আসলে স্পেস শাটলের দুটি মর্মান্তিক বিপর্যয়ের কারণে এই অনুপাত পাওয়া গেছে।) আমরা প্রায় ভুলে যাই, পর্যটন আর মহাকাশ ভ্রমণ আলাদা। অনেক বেশি উদ্বায়ী জ্বালানি ও মানুষের জীবনের জন্য অনেক প্রতিকূল হুমকির কারণে মহাকাশ ভ্ৰমণ আগামী কয়েক দশকেও ঝুঁকিপূর্ণ পরিকল্পনা হিসেবেই রয়ে যাবে।

তবে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই পরিস্থিতি হয়তো ধীরে ধীরে বদলে যাবে। মহাকাশ ভ্রমণের খরচ ক্রমাগত কমে যেতে থাকলে, মঙ্গল গ্রহে ও মহাকাশে কলোনি স্থাপন সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এই কাল পরিসরে কয়েকজন বিজ্ঞানী মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ রূপান্তর করে পৃথিবীর মতো বানানোর কৌশলী মেকানিজমের প্রস্তাব দিয়েছেন। যেমন কোনো ধূমকেতুর গতিপথ বিচ্যুত করে তাকে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে বাষ্পে পরিণত করা হবে। ফলে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হবে জলীয় বাষ্প। অন্যদিকে মঙ্গলে মিথেন গ্যাস ঢুকিয়ে লাল এই গ্রহটিতে কৃত্রিম গ্রিনহাউস প্রভাব তৈরির প্রস্তাব করেছেন অনেকে। এতে গ্রহটির তাপমাত্রা বাড়বে এবং মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠের নিচে জমাট বরফ ধীরে ধীরে গলেও যাবে। ফলে সেখানকার হ্রদ ও প্রবাহগুলো পানিতে ভরে উঠবে কয়েক বিলিয়ন বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো। অনেকে আবার এর চেয়ে চরম ও বিপজ্জনক কিছু পদক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছেন। যেমন মঙ্গলের আইস ক্যাপের নিচে ভূগর্ভস্থ নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটানো, যাতে বরফ গলে যায় (এতে ভবিষ্যতের স্পেস ঔপনিবেশিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে)। কিন্তু এসব প্রস্তাব এখনো কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ

খুব সম্ভবত পরবর্তী কয়েক শতকে মহাকাশ কলোনির বিষয়টিকে কিছুটা কম গুরুত্ব দেবে টাইপ ১ সভ্যতা। তবে দীর্ঘ দূরত্বের আন্তগ্রহ অভিযানগুলোর ক্ষেত্রে, যেখানে সময় খুব বেশি লাগবে না, সৌর ও আয়ন ইঞ্জিনের উন্নয়ন হয়তো নক্ষত্রগুলোর মধ্যে অভিযানের জন্য নতুন ধরনের প্রোপালশনের জোগান দেবে। এ রকম ধীরগতির ইঞ্জিন সামান্য থ্রাস্ট তৈরি করে। কিন্তু এগুলো এই থ্রাস্ট বজায় রাখতে পারে অনেক বছর। এসব ইঞ্জিন সূর্য থেকে সৌরশক্তি ঘনীভূত করে গ্যাসের মতো সিজিয়ামকে উত্তপ্ত করবে এবং পরে ওই গ্যাসকে একজস্ট দিয়ে দ্রুত বাইরে পাঠিয়ে দেবে। এতে হালকা থ্রাস্ট পাওয়া যাবে, যা প্রায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বজায় রাখা সম্ভব। এ ধরনের ইঞ্জিন দিয়ে চালিত যানবাহনগুলো বিভিন্ন গ্রহগুলোকে সংযুক্ত করতে আন্তগ্রহ ইন্টারস্টেট হাইওয়ে সিস্টেম তৈরিতে আদর্শ হয়ে উঠতে পারে।

ধীরে ধীরে টাইপ ১ সভ্যতা হয়তো কিছু পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানী যান পাঠাবে প্রতিবেশী নক্ষত্রগুলোতে। রাসায়নিক জ্বালানিচালিত রকেটগুলোর গতি রকেটের থ্রাস্টের মধ্যে গ্যাসগুলোর সর্বোচ্চ গতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে সীমিত হয়। তাই শত শত আলোকবর্ষ দূরের কোথাও যাওয়ার আশা করলে অন্য ধরনের কোনো প্রোপালশন খুঁজে বের করতে হবে পদার্থবিদদের। সম্ভাব্য একটা ডিজাইন হতে পারে ফিউশন র্যামজেট তৈরি করা। এটা এমন এক রকেট, যা আন্তনাক্ষত্রিক স্থান থেকে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করবে। সেগুলো ফিউজ করে নিঃসরণ করবে সীমাহীন শক্তি। তবে পৃথিবীতে প্রোটন-প্রোটন ফিউশন ঘটানো বেশ কঠিন। আর বাইরের মহাকাশে কোনো স্টারশিপের কথা না হয় বাদই দিলাম। এ ধরনের প্রযুক্তি হাতে পেতে আরও এক শতাব্দী লেগে যেতে পারে।

টাইপ ২ সভ্যতা

কোনো টাইপ ২ সভ্যতা গোটা একটা নক্ষত্রের শক্তি কাজে লাগানোর ক্ষমতা রাখে। স্টার ট্রেকসিরিজের ফেডারেশন অব প্ল্যানেটসের একটা ভার্সনের সঙ্গে এর কিছু মিল থাকতে পারে। তবে মিলটুকুর মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু র্যাপ ড্রাইভ। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ছোট্ট একটা অংশে উপনিবেশ স্থাপন করবে টাইপ ২ সভ্যতা। একই সঙ্গে বিভিন্ন নক্ষত্রকে প্রজ্বলিত করতে পারবে। কাজেই উদীয়মান টাইপ ২ স্ট্যাটাস অর্জন করবে এই সভ্যতা।

পদার্থবিদ ফ্রিম্যান ডাইসন অনুমান করেন, সূর্যের উৎপাদিত শক্তি পুরোপুরি কাজে লাগাতে টাইপ ২ সভ্যতা সম্ভবত সূর্যের চারপাশে বিশাল আকৃতির গোলক বানাবে। সূর্যের রশ্মি শোষণ করতে পারবে এই গোলক। সভ্যতাটি হয়তো বৃহস্পতি আকারের কোনো গ্রহ নতুন করে বানাতে সক্ষম হবে। সূর্যের চারপাশে ওই পরিমাণ ভর বণ্টন করতেও পারবে। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী, ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে গোলকটি এরপর বিশেষ ধরনের অবলোহিত বিকিরণ নিঃসরণ করতে থাকবে, যা দেখা যাবে বাইরের মহাকাশ থেকেও। মহাকাশের ৮০ আলোকবর্ষ এলাকাজুড়ে এ রকম সভ্যতা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন জাপানের রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব সিভিলাইজেশনের জান জুগাকু আর তাঁর সহকর্মীরা। কিন্তু এ রকম অবলোহিত রশ্মির নিঃসরণের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি (অবশ্য মনে রাখতে হবে, আমাদের ছায়াপথ এক লাখ আলোকবর্ষজুড়ে বিস্তৃত)।

টাইপ ২ সভ্যতা হয়তো তাদের নিজেদের সৌরজগতের কিছু গ্রহে বসতি স্থাপন করতে পারবে। আবার আন্তনাক্ষত্রিক ভ্রমণ উন্নয়নের জন্য কিছু কর্মসূচিও শুরু করতে পারে। টাইপ ২ সভ্যতার হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ সহজলভ্য হওয়ার কারণে তাদের স্টারশিপের জন্য প্রতিবস্তু বা বস্তুর মতো বিশেষ ধরনের প্রোপালশন তৈরি করতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি বেগে ভ্রমণ করা যাবে। তাত্ত্বিকভাবে এই ধরনের জ্বালানি শতভাগ দক্ষ। টাইপ ১ সভ্যতার জন্য এটি পরীক্ষামূলকভাবে সম্ভব হলেও ব্যাপক ব্যয়বহুল (এর জন্য অ্যাটম স্ম্যাশার দিয়ে অ্যান্টিপ্রোটনের বিম তৈরি করা হয়, যা ব্যবহার করা হয় প্রতি পরমাণু তৈরিতে)।

টাইপ ২ সভ্যতার সমাজব্যবস্থা কীভাবে কাজ করতে পারে, সে সম্পর্কে শুধু অনুমান করা যায়। তবে সম্পত্তি, সম্পদ ও শক্তিসম্পর্কিত বিরোধের সমাধান হতে লেগে যেতে পারে কয়েক হাজার বছর। টাইপ ২ সভ্যতা অমর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। ওই সভ্যতার বাসিন্দাদের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া বিজ্ঞানের জানা অন্য কিছুই এ রকম সভ্যতাকে সম্ভবত ধ্বংস করতে পারবে না। ধূমকেতু ও উল্কাপাতগুলোর গতিপথ বদলে দেওয়া যাবে, বরফ যুগগুলোকে পরিবর্তন করা যাবে আবহাওয়ার প্যাটার্ন বদলে দিয়ে। এমনকি পার্শ্ববর্তী সুপারনোভা বিস্ফোরণের হুমকিও এড়ানো যাবে নিজেদের আবাস গ্রহ ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়ে এবং সভ্যতাকে নিরাপদ কোথাও স্থানান্তর করে। এমনকি সে জন্য মৃত্যুমুখী নক্ষত্রের থার্মোনিউক্লিয়ার ইঞ্জিনে হস্তক্ষেপ করারও সম্ভাবনা থাকতে পারে।

টাইপ ৩ সভ্যতা

কোনো সমাজ টাইপ ৩ সভ্যতার পর্যায়ে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে, তারা হয়তো স্থান ও কাল অস্থিতিশীল হয়ে ওঠা চমৎকার সব শক্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করবে। প্ল্যাঙ্ক শক্তির কথা মনে করা যাক। প্ল্যাঙ্ক শক্তি হলো সেই শক্তি, যেখানে কোয়ান্টাম প্রভাবের আধিপত্য এবং স্থান-কাল ক্ষুদ্র বুদ্বুদ ও ওয়ার্মহোলসহ ফেনাময় হয়ে ওঠে। প্ল্যাঙ্ক শক্তি বর্তমানে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু এর একমাত্র কারণ আমরা শক্তিকে টাইপ ০.৭ সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। কোনো সভ্যতা টাইপ ৩ স্ট্যাটাস অর্জন করার সময় তাদের হাতের নাগালে বর্তমান পৃথিবীর তুলনায় ১০ বিলিয়নের বিলিয়ন গুণ (বা ১০^২০) শক্তি চলে আসবে (সংজ্ঞা অনুসারে)।

লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের জ্যোতির্বিদ আয়ান ক্রাফোর্ড টাইপ ৩ সভ্যতা সম্পর্কে লিখেছেন, ‘ধরা যাক, একটা সাধারণ বসতির বিস্তৃতি ১০ আলোকবর্ষজুড়ে। একটা রকেটশিপের গতি আলোর বেগের ১০ ভাগ। একটা বসতি স্থাপন ও ওই বসতি থেকে অন্য কোথাও বসতি স্থাপনের মধ্যবর্তী সময় ৪০০ বছর। তাহলে বসতি বিস্তৃতির গড় হার হবে বছরে ০.০২ আলোকবর্ষ। আমাদের ছায়াপথ এক লাখ আলোকবর্ষ বিস্তৃত। কাজেই পুরো ছায়াপথে বসতি স্থাপন করতে সময় লাগবে পাঁচ মিলিয়ন বছরের বেশি। অবশ্য মানবিক প্রেক্ষাপটে এই সময়টা আমাদের ছায়াপথের বয়সের মাত্র ০.৫ ভাগ।’

আমাদের ছায়াপথের মধ্যে কোনো টাইপ ৩ সভ্যতা থেকে রেডিও তরঙ্গ নিঃসরণ শনাক্ত করতে বেশ চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। পুয়ের্তো রিকোর বিশালাকৃতির অ্যারিসবো রেডিও টেলিস্কোপ হাইড্রোজেন গ্যাস নিঃসরণ রেখার কাছে, অর্থাৎ ১.৪২ গিগাহার্টজ রেডিও তরঙ্গ নিঃসরণ শনাক্ত করতে এই ছায়াপথের বেশির ভাগ এলাকা স্ক্যান করা হয়েছে। কিন্তু ১০^১৮ থেকে ১০^৩০ ওয়াট শক্তির (টাইপ ১.২ থেকে টাইপ ২.৪ সভ্যতার) মধ্যে এই ব্যান্ডে বিকিরণ করে এমন কোনো সভ্যতার কোনো রেডিও তরঙ্গ নিঃসরণ শনাক্তের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রযুক্তিতে আমাদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়া ০.৮ থেকে টাইপ ১.১ মধ্যে কোনো সভ্যতা কিংবা আমাদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে থাকা টাইপ ২.৫ ধরনের কোনো সভ্যতার অস্তিত্ব থাকা তাতে বাতিল হয়ে যায় না।

আবার এটা অন্য ধরনের যোগাযোগব্যবস্থাও অস্বীকার করে না। যেমন উন্নত কোনো সভ্যতা হয়তো সংকেত পাঠায় রেডিওর বদলে লেজারের মাধ্যমে। তারা যদি রেডিও ব্যবহার করে, তাহলে ১.৪২ গিগাহার্টজের বদলে অন্য কোনো ফ্রিকোয়েন্সিও ব্যবহার করে থাকতে পারে। যেমন তাদের সংকেত হয়তো বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে ছড়িয়ে দেয় এবং এরপর সেগুলোকে পুনরায় সন্নিবেশিত করে কোনো ধরনের গ্রাহকযন্ত্রে। এই পদ্ধতিতে চলমান কোনো নক্ষত্র কিংবা মহাজাগতিক ঝড় পুরো বার্তায় ব্যতিচার বা বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। এই বিস্তৃত সংকেত শুনে আমাদের কাছে অর্থহীন বলে মনেও হতে পারে। (আমাদের ই-মেইল ব্যবস্থায় অনেকগুলো খণ্ডে ভেঙে যায়। প্রতিটি খণ্ড পাঠানো হয় ভিন্ন ভিন্ন শহরের ভেতর দিয়ে। সবশেষে আপনার পিসির জন্য পুনরায় সেগুলো সাজানো হয়। একইভাবে উন্নত সভ্যতাগুলো হয়তো অতি আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে একটা সংকেত ভেঙে ফেলে। পরে আরেক প্রান্তে নতুন করে সাজিয়ে নেয় সেগুলো।)

আমাদের মহাবিশ্বে টাইপ ৩ সভ্যতার অস্তিত্ব থাকলে ছায়াপথগুলোর মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাটাই তাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠবে। নিশ্চিতভাবে তা নির্ভর করবে, তারা আলোর চেয়ে দ্রুতগতির প্রযুক্তিতে দক্ষ কি না তার ওপর। যেমন ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ। যদি ধরে নিই, তারা পারবে না, তাহলে তাদের বিকাশ বেশ বাধার মুখে পড়বে। জিন মার্ক লেভি লেব্লন্ডের কাজ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন পদার্থবিদ ফ্রিম্যান ডাইসন। তাঁর অনুমান, এ রকম কোনো সমাজ হয়তো একটা ‘ক্যারল’ মহাবিশ্বে বসবাস করে থাকতে পারে। ‘ক্যারল’ মহাবিশ্বের নামকরণ করা হয়েছে লেখক লুইস ক্যারলের নামানুসারে। ডাইসন লিখেছেন, অতীতকালে মানবসমাজের ভিত্তি ছিল ছোট ছোট উপজাতি। সেখানে স্থান ছিল পরম, কিন্তু সময় ছিল আপেক্ষিক। তার মানে, বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা উপজাতিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। পাশাপাশি একটা মানুষ তা জীবদ্দশায় জন্মস্থান থেকে শুধু স্বল্প দূরত্বের পথ অতিক্রম করতে পারত। প্রতিটি উপজাতি পরম স্থানের বিশালত্বের মাধ্যমে ছিল পরস্পর থেকে আলাদা। শিল্পবিপ্লব আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিউটোনিয়াম মহাবিশ্বে প্রবেশ করলাম। তখন মহাবিশ্বে স্থান ও সময় পরম রূপ পেল। সেকালে হাতে পেলাম জাহাজ ও চাকা। এ দুটোর ওপর ভর করে বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা উপজাতিগুলোকে একত্র করল। বিশ শতকে প্রবেশ করলাম আইনস্টাইনের মহাবিশ্বে। সেখানে স্থান ও কাল দুটোই আপেক্ষিক। এ সময় টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও ও টিভির বিকাশ ঘটে। ফলে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হলো। টাইপ ২ সভ্যতা হয়তো আবারও একবারের জন্য ক্যারল মহাবিশ্বের দিকে ফিরে যেতে পারে। কারণ, আন্তনাক্ষত্রিক বিপুল দূরত্বের ফলে স্পেস কলোনির এলাকাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। আলোক সীমাবদ্ধতার কারণে যোগাযোগ করাও সম্ভব হবে না। এ রকম ক্যারল মহাবিশ্বের বিখণ্ডতা ঠেকাতে টাইপ ২ সভ্যতার হয়তো ওয়ার্মহোলের বিকাশের প্রয়োজন হবে। এটা তাদেরকে অতিপারমাণবিক স্তরে আলোর চেয়েও দ্রুতগতির যোগাযোগব্যবস্থার সুযোগ দেবে।

টাইপ ৪ সভ্যতা

একবার লন্ডন প্ল্যানেটরিয়ামে একটা বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। তখন আমার কাছে এগিয়ে এল ১০ বছর বয়সী ছোট্ট এক ছেলে। সে জোর দিয়ে বলল, মহাবিশ্বে টাইপ ৪ সভ্যতাও অবশ্যই থাকতে হবে। তাকে মনে করিয়ে দিলাম, মহাবিশ্বে শুধু গ্রহ, নক্ষত্র আর ছায়াপথ আছে। পাশাপাশি এই প্ল্যাটফর্মেই কেবল বুদ্ধিমান প্রাণের অঙ্কুরোদ্গম হওয়া সম্ভব। তখন সে দাবি করল, বিভিন্ন ধরনের শক্তি ব্যবহার করতে পারবে টাইপ ৪ সভ্যতা।

বুঝতে পারলাম, তার কথা আসলে সঠিক। টাইপ ৪ সভ্যতার অস্তিত্ব যদি সত্যিই থাকে, তাহলে তার শক্তির উৎস ইন্টারগ্যালাকটিক বা আন্তছায়াপথের হবে। যেমন আমাদের চারপাশে থাকা গুপ্তবস্তু, যা মহাবিশ্বের বস্তু বা শক্তির ৭৩ শতাংশ গঠন করেছে। মহাবিশ্বের ভেতর এটা সম্ভাবনাময় বিপুল শক্তির আধার হলেও এর অ্যান্টিগ্র্যাভিটি ক্ষেত্রটি মহাবিশ্বের বিস্তৃত শূন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে স্থানের যেকোনো বিন্দুতে ক্ষেত্রটি হয়ে পড়ে অতি দুর্বল।

শূন্যতার শক্তি সংগ্রহ করার বিষয়ে অনেকগুলো লেখা লিখেছেন টমাস এডিসনের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিদ্যুৎশক্তির প্রতিভা নিকোলা টেসলা। তিনি বিশ্বাস করতেন, বায়ুশূন্যস্থানে অপরিসীম শক্তির আধার লুকিয়ে আছে। কোনোভাবে এই উৎসকে ধরতে পারলে তা মানবসমাজের জন্য হয়ে উঠবে বৈপ্লবিক ঘটনা। তবে অবিশ্বাস্য শক্তি সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। মহাসমুদ্র সেচে সোনা খোঁজার কথা একবার ভেবে দেখুন। বিশ্বের কোষাগারগুলোর তুলনায় মহাসাগরগুলোতে সম্ভবত অনেক বেশি সোনা মজুত আছে। তবে এই সোনা এমন জায়গায় ছড়িয়ে আছে, যার নাগাল পাওয়া অসম্ভব। কাজেই মহাসাগরগুলোতে পড়ে থাকা বিপুল পরিমাণ সোনা তুলে আনাও কখনো সম্ভব নয়।

তেমনি গুপ্তশক্তির ভেতর লুকিয়ে থাকা শক্তির পরিমাণও ছাড়িয়ে যেতে পারে সব নক্ষত্র আর ছায়াপথের শক্তির পরিমাণকেও। তবে এসব শক্তি কোটি কোটি আলোকবর্ষজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তাই সেগুলো একত্র করাও খুব কঠিন হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো অনুযায়ী, মেনে নেওয়া যায় যে উন্নত কোনো টাইপ ৩ সভ্যতার তাদের ছায়াপথের সব নক্ষত্র থেকে শক্তি আহরণ শেষ হয়ে গেলে, কোনো এক উপায়ে হয়তো হাত বাড়াবে এই গুপ্তশক্তির দিকে। এই শক্তির গলায় লাগাম পরানোর মাধ্যমে তারা হয়তো ঢুকে পড়বে টাইপ ৪ সভ্যতায়।

তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস

নতুন প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে সভ্যতাগুলোর শ্রেণিবিন্যাসে আরেকটু পরিমার্জন করা যায়। কার্দাশেভ এই মৌলিক শ্রেণিবিন্যাসের কথা লেখেন ১৯৬০-এর দশকে। তখনো কম্পিউটারের মিনি সংস্করণ, ন্যানো টেকনোলজির বিকাশ এবং পরিবেশগত অবক্ষয়জনিত সমস্যাগুলোতে সচেতনতা সৃষ্টি হয়নি। এসব উন্নয়নের আলোকে উন্নত কোনো সভ্যতা হয়তো কিছু ভিন্নভাবে অগ্রসর হতে পারে। বর্তমানে আমরা যে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের সুবিধা দেখতে পাচ্ছি, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়তো করতে পারবে ওই সভ্যতা।

উন্নত সভ্যতা বিকশিত হয় সূচকীয় হারে। তাই প্রচুর পরিমাণ বর্জ্য তাপের উৎপাদন বিপজ্জনকভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা। সঙ্গে জলবায়ুগত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। একটা পেট্রি ডিশের মধ্যেও ব্যাকটেরিয়ার কলোনিও বংশবৃদ্ধি করে সূচকীয় হারে। খাদ্য সরবরাহ ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এভাবে তাদের বংশবৃদ্ধি চলতে থাকে। এভাবে আক্ষরিক অর্থেই নিজেদের বর্জ্যের ভেতর ডুবে যায় ব্যাকটেরিয়াগুলো। একইভাবে কয়েক শতক ধরে মহাকাশ ভ্রমণও হয়তো অতি ব্যয়বহুল কর্মসূচি হবে। পার্শ্ববর্তী গ্রহগুলো রূপান্তর করাও হয়তো এককালে সম্ভব হলেও তা অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। এসব কারণে উদীয়মান টাইপ ১ সভ্যতা হয়তো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠবে নিজেদের বর্জ্যের উত্তাপে কিংবা হয়তো ক্ষুদ্রাকার ও আধুনিকায়ন করে ফেলবে তথ্যের উৎপাদন।

এ রকম ক্ষুদ্রকরণের কার্যকারিতা দেখতে চাইলে মানুষের মস্তিষ্কের কথা ভাবুন। মানবমস্তিষ্কের নিউরন সংখ্যায় প্রায় ১০০ বিলিয়ন (দৃশ্যমান মহাবিশ্বের ছায়াপথের সংখ্যার সমান)। কিন্তু তারপরও এতে এটা উত্তপ্ত হয় না। বর্তমানের একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার যদি সেকেন্ডে কোয়াড্রিলিয়ন বাইট গণনা করতে সক্ষম একটা ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তৈরি করতে চান, তাহলে সম্ভবত তার আকৃতি হতো অনেক বড় (এ রকম কম্পিউটার মানবমস্তিষ্কের মতো অনায়াসে কাজ করতে পারে)। শুধু তা-ই নয়, সেটা ঠান্ডা রাখতেও একটা জলাধারেরও প্রয়োজন হতো। আবার আমাদের মস্তিষ্ক ঘাম নিঃসরণ না করেই বেশির ভাগ উচ্চাঙ্গের চিন্তাভাবনা করতে পারে।

মস্তিষ্ক এটি সম্পাদন করতে পারে; কারণ, তার আণবিক ও কোষীয় আর্কিটেকচার। প্রথম এটা আসলে কোনো কম্পিউটার নয় (ইনপুট টেপ, আউটপুট টেপ ও সেন্ট্রাল প্রসেসরসহ স্ট্যান্ডার্ড টুরিং মেশিন হিসেবে)। মস্তিষ্কের কোনো অপারেটিং সিস্টেম নেই, উইন্ডোজ নেই, সিপিইউ নেই, পেন্টিয়াম চিপও নেই। অথচ এগুলোকে সাধারণত আমরা মনে করি কম্পিউটারের সঙ্গে সম্পর্কিত। বরং এর একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নিউরাল নেটওয়ার্ক আছে। এটা একটা লার্নিং মেশিন। সেখানে স্মৃতি বা মেমোরি ও চিন্তার প্যাটার্ন কেবল একটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটে কেন্দ্রীভূত থাকে না, মস্তিষ্কজুড়ে বিন্যস্ত থাকে। এমনকি মস্তিষ্ক খুব দ্রুত গণনাও করতে পারে না। কারণ, নিউরনগুলোতে পাঠানো বৈদ্যুতিক বার্তাগুলো রাসায়নিক প্রকৃতির। কিন্তু এটি এই ধীরগতির ক্ষতি পুষিয়ে নেয়। কারণ, মস্তিষ্ক সমান্তরাল প্রসেসিং সম্পাদন করতে পারে এবং নতুন কাজও শিখে নিতে পারে খুব দ্রুতগতিতে।

বৈদ্যুতিক কম্পিউটারগুলোর দক্ষতা উন্নত করে পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষুদ্রাকৃতির কম্পিউটার বানাতে অভিনব কিছু আইডিয়া ব্যবহারের চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। এসব আইডিয়ার কিছু নেওয়া হয়েছে প্রকৃতি থেকে। ইতিমধ্যে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ডিএনএ অণুতে গণনা করতে পেরেছেন (ডিএনএকে এক টুকরো কম্পিউটার টেপ হিসেবে ভাবা হয়েছে। তবে ০ ও ১-এর মতো বাইনারি নয়, বরং চারটি নিউক্লিক অ্যাসিড এ, টি, সি ও জি-ভিত্তিক সেটা)। বিভিন্ন শহরে ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম সমাধান করেছে এই ডিএনএ কম্পিউটার (অর্থাৎ N শহরগুলোকে যুক্তকারী সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রুট গণনা করা)। একইভাবে গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে আণবিক ট্রানজিস্টর। এমনকি প্রথমবারের মতো তৈরি করা হয়েছে কোয়ান্টাম কম্পিউটারও (এটি পৃথক পরমাণুতে গণনা করতে পারে)।

ন্যানোটেকনোলজির এই অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে অনুমান করা যায় যে উন্নত কোনো সভ্যতা হয়তো তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ বিপুল পরিমাণ বর্জ্য তাপ তৈরি করবে না। তার চেয়ে হয়তো আরও কার্যকর কোনো উপায়ের গড়ে তুলবে।

টাইপ এ থেকে জেড

উন্নত সভ্যতার তথ্যের পরিমাণের ভিত্তিতে তাদের র্যাঙ্কিংয়ের আরেকটি পদ্ধতি চালু করেন কার্ল সাগান। যেসব সভ্যতা এই মহাবিশ্ব ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা করছে, তাদের জন্য এ পদ্ধতিটা জানা জরুরি। যেমন যেখানে ১০^৬ বিট তথ্য প্রসেস করা হয়, সেটাই হবে টাইপ এ (A) সভ্যতা। লিখিত ভাষা সেই কিন্তু কথ্য ভাষা আছে, এমন একটা আদিম সভ্যতার সঙ্গে মিল রয়েছে এ সভ্যতাটির। এই টাইপ এ সভ্যতা কী পরিমাণ তথ্য ধারণ করে, তা বুঝতে সাগান বিশটি প্রশ্নের একটা খেলার উদাহরণ টেনেছেন। এ খেলায় আপনাকে হয়তো কোনো রহস্যময় বস্তুকে শনাক্ত করতে হবে বিশটির বেশি প্রশ্নোত্তর দিয়ে। এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ বলে। প্রশ্ন করার একটা কৌশল হতে পারে, বিশ্বকে দুটো বড় টুকরোতে বিভক্ত করা। যেমন ‘এটা কি বেঁচে থাকে?’ এ ধরনের ২০টি প্রশ্ন করার পর বিশ্বটিকে আমরা ২২০ বা ১০^৬ টুকরোতে বিভক্ত করব। সেটাই হবে টাইপ এ সভ্যতার সর্বমোট তথ্যের পরিমাণ।

একবার লিখিত ভাষা আবিষ্কৃত হলে মোট তথ্যের পরিমাণ বাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। এমআইটির পদার্থবিদ ফিলিপ মরিসন হিসাব করেছেন, প্রাচীন গ্রিক যুগ থেকে সর্বমোট লিখিত ঐতিহ্যের পরিমাণ ১০^৯ বিট। এটা আসলে সাগানের র্যাঙ্কিংয়ে টাইপ সি সভ্যতা।

কার্ল সাগান আমাদের বর্তমান কালের তথ্যের পরিমাণ হিসাব করে দেখেছেন। বিশ্বের সবগুলো লাইব্রেরিতে থাকা মোট বইয়ের সংখ্যা হিসাব করে (যার পরিমাণ ১০ মিলিয়ন) এবং প্রতিটি বইয়ে পৃষ্ঠার সংখ্যা গণনা করে তিনি দেখেছেন, এই তথ্যের পরিমাণ প্রায় ১০^১৩ বিট। এর সঙ্গে ফটোগ্রাফগুলোকে হিসাবে ধরলে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১০^১৫ বিট। এই পরিমাণ তথ্যের কারণে আমরা হয়তো টাইপ এইচ সভ্যতায় জায়গা পাব। অন্যদিকে আমাদের শক্তির নিম্ন অবস্থা ও তথ্য আউটপুট হিসেবে ধরলে, নিজেদের টাইপ ০.৭ এইচ সভ্যতা হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করতে পারি।

তিনি হিসাব করে দেখলেন, কোনো বহির্জাগতিক সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রথম যোগাযোগের জন্য অন্তত টাইপ ১.৫ জে বা টাইপ ১.৮ কে হওয়া দরকার। কারণ, তারা ইতিমধ্যেই আন্তনাক্ষত্রিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছে। এই সর্বনিম্ন স্তরে এ ধরনের একটা সভ্যতা আমাদের চেয়ে কয়েক শতাব্দী থেকে কয়েক সহস্র বছর এগিয়ে থাকবে। একইভাবে হয়তো প্রতিটি গ্রহের তথ্যের পরিমাণের সঙ্গে ছায়াপথটির প্রাণধারণের উপযোগী গ্রহের সংখ্যার গুণনসংখ্যা দিয়ে একটা গ্যালাটিক টাইপ ৩ সভ্যতাকে প্রতীকায়িত করা যাবে। সাগান হিসাব করে দেখেছেন, এ রকম টাইপ ৩ সভ্যতাটি হতে পারে টাইপ কিউ (Q)। তাঁর হিসাবে, এক বিলিয়ন গ্যালাক্সির পরিমাণ তথ্য হস্তগত করতে পারা উন্নত একটা সভ্যতাকে টাইপ জেড সভ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। দৃশ্যমান মহাবিশ্বের একটা বিশাল অংশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে এই সভ্যতা।

এটা নিছক একাডেমিক চর্চা নয়। যেকোনো সভ্যতা এই মহাবিশ্ব ছেড়ে যাওয়ার পথে রয়েছে, তাদের অবশ্যই মহাবিশ্বের অন্য প্রান্তের অবস্থা হিসাব করে দেখতে হবে। আইনস্টাইনের সমীকরণগুলো ভীষণ কঠিন। কারণ, যেকোনো বিন্দুর বক্রতা গণনা করতে, মহাবিশ্বের সব বস্তুর অবস্থান জানতে হয়। প্রতিটি বস্তুই স্থানকে বাঁকাতে ভূমিকা রাখে। আবার এ জন্য কৃষ্ণগহ্বরের কোয়ান্টাম সংশোধনীও জানতে হবে। কিন্তু বর্তমানে এ গণনা করা অসম্ভব। আমাদের কম্পিউটারেও এটা গণনা করা খুব কঠিন হওয়ায় বর্তমানে সাধারণত একটা কৃষ্ণগহ্বরের আসন্নতা হিসাব করেন পদার্থবিদেরা। সে জন্য কোনো চুপসে যাওয়া একক নক্ষত্রের অধীনে একটা মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা। একটা কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনাদিগন্তের ভেতরের গতিবিদ্যা কিংবা একটা ওয়ার্মহোলের মুখের কাছের গতিবিদ্যা আরও বাস্তবসম্মতভাবে বুঝতে অনিবার্যভাবে পার্শ্ববর্তী সব নক্ষত্রের অবস্থান ও শক্তির পরিমাণ জানতে হবে। এ ছাড়া নির্ণয় করতে হবে কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশন। কিন্তু আবারও বলতে হয়, কাজটি খুব কঠিন। কোনো শূন্য মহাবিশ্বে একটামাত্র নক্ষত্রের জন্যও ওই সমীকরণগুলোর সমাধান করা খুব কঠিন। সেখানে স্ফীতিশীল এক মহাবিশ্বের ভেতর কোটি কোটি গ্যালাক্সির কথা না হয় বাদই দিলাম।

এই কারণেই ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক যেকোনো সভ্যতাকে আমাদের মতো টাইপ ০.৭ এইচ সভ্যতার চেয়ে অনেক বেশি কম্পিউটেশনাল পাওয়ার থাকতে হবে। সম্ভবত শক্তি ও তথ্যের পরিমাণসহ ন্যূনতম যে সভ্যতাটি গুরুত্বের সঙ্গে এ রকম ভ্রমণের কথা ভাবতে পারে, সেটি টাইপ ৩ কিউ সভ্যতা।

বুদ্ধিমত্তা কার্দাশেভের শ্রেণিবিভাগের সীমানার বাইরেও হয়তো ছড়িয়ে পড়তে পারে—সেটাও মেনে নেওয়া যায়। স্যার মার্টিন রিজ বলেছেন, “খুব সহজেই বোঝা যায়, প্রাণের অস্তিত্ব যদি এখন শুধু পৃথিবীতেই থাকলেও, তা শেষ পর্যন্ত ছায়াপথ পেরিয়ে আরও দূরে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে প্রাণ এখন মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র ও অগুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে থাকলেও চিরকাল যে এভাবেই থাকবে, এমনটা না-ও হতে পারে। সত্যি বলতে আমার কাছে একে খুব জোরালো মত বলে মনে হয়। আমার ধারণা, এটা ব্যাপকভাবে ভাগ হয়ে গেলেই তা মঙ্গলদায়ক হয়ে উঠবে।’ তবে তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ‘আমরা যদি নিজেদের নিজেরাই হত্যা করে ফেলি, তাহলে সত্যিকার মহাজাগতিক সম্ভাবনাও ধ্বংস করে ফেলব। কাজেই কেউ যদি বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে প্রাণ এখন অনন্য, তাহলে তার মানে এই নয় যে মহাবিশ্বে প্রাণ চিরকাল এ রকম তুচ্ছ একটা টুকরো হয়েই রয়ে যাবে।’

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোনো উন্নত সভ্যতা তাদের মৃতমুখী মহাবিশ্ব ছেড়ে যাওয়ার কথা কীভাবে চিন্তা করতে পারে? সে জন্য তাদের অবশ্যই একগাদা ধারাবাহিক বড় ধরনের বাধা অতিক্রম করে যেতে হবে।

প্রথম পদক্ষেপ : থিওরি অব এভরিথিং প্রণয়ন ও পরীক্ষা

এই মহাবিশ্ব ছেড়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করে এমন কোনো সভ্যতার জন্য প্রথম বাধা হলো একটা থিওরি অব এভরিথিং বা সার্বিক তত্ত্ব সম্পূর্ণ করা। সেটা স্ট্রিং থিওরি হোক কিংবা না হোক, আমাদের কাছে অতি অবশ্যই আইনস্টাইনের সমীকরণগুলোর কোয়ান্টাম সংশোধনী নির্ভরযোগ্যভাবে গণনার উপায় থাকতে হবে। তা না হলে, আমাদের কোনো তত্ত্বই কাজে লাগবে না। সৌভাগ্যক্রমে, এই প্রশ্নটা নিয়ে কাজ করছেন এই গ্রহের সেরা কয়েকজন হৃদয়বান মানুষ। তাঁদের কারণে এম-থিওরি নিয়ে গবেষণা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই কয়েক দশকের মধ্যে বা তারও চেয়ে কম সময়ের মধ্যে আমাদের জানতে পারব, স্ট্রিং থিওরি সত্যি সত্যিই কোনো থিওরি অব এভরিথিং কি না, নাকি নিছক একটা থিওরি অব নাথিং।

একবার কোনো থিওরি অব এভরিথিং বা থিওরি অব কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি (কোয়ান্টাম মহাকর্ষের তত্ত্ব) খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলে, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তত্ত্বটা যাচাই করতে হবে। এর মধ্যে অনেক সম্ভাবনা থাকতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে সুপার পার্টিকেল তৈরির জন্য বিশাল আকৃতির পরমাণু চূর্ণক বানানোর দরকার হতে পারে। কিংবা অনেক বড় আকৃতির মহাকাশভিত্তিক বা সৌরজগতের বিভিন্ন চাঁদে মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্তকারী যন্ত্র বানাতে হবে। (চাঁদগুলো অনেক বছর ধরে স্থিতিশীল আছে। সেখানে কোনো ভূমিক্ষয় বা বায়ুমণ্ডলীয় ঝামেলাও নেই। কাজেই একটা গ্রহব্যবস্থার মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্তকারী যন্ত্র মহাবিস্ফোরণ সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান করতে সক্ষম হওয়ার কথা। এভাবে হয়তো কোয়ান্টাম মহাকর্ষ এবং নতুন কোনো মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে যেকোনো প্রশ্নের সমাধান করা যাবে।)

কখনো যদি কোয়ান্টাম মহাকর্ষের তত্ত্ব পাওয়া যায় এবং বিশাল আকৃতির কণা চূর্ণক যন্ত্র ও মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্তকারী যন্ত্র এ তত্ত্বের সঠিকতা নিশ্চিত করা যায়, তাহলে আমরা আইনস্টাইনের সমীকরণ ও ওয়ার্মহোলবিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব :

১. ওয়ার্মহোল কি স্থিতিশীল

রয় কারের ঘূর্ণমান কৃষ্ণগহ্বরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা সমস্যা দেখা যায়। সমস্যাটি হলো, আপনার উপস্থিতি কৃষ্ণগহ্বরটিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আইনস্টাইন-রোজেন সেতুর ভেতর দিয়ে পুরোপুরি যাওয়ার আগেই হয়তো চুপসে যাবে কৃষ্ণগহ্বরটি। এই স্থিতিশীলতা গণনা কোয়ান্টাম সংশোধনীর আলোকে আবারও করে দেখতে হবে। এতে আমূলই পাল্টে যেতে পারে পুরো গণনা।

২. সেখানে কি বিচ্যুতি আছে

দুই প্রান্তের দুটি সময় সংযুক্ত করা কোনো ট্রান্সভারসেবল ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে আমরা যদি যাত্রা শুরু করি, তাহলে ওয়ার্মহোলটিতে ঢোকার পথটির চারপাশে গড়ে ওঠা বিকিরণের পরিমাণ অসীম হয়ে উঠতে পারে। স্বাভাবিকভাবে তা হয়ে উঠতে পারে চরম সর্বনাশা পথ। (কারণ, ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে বিকিরণ বাহিত হতে পারে। এভাবে সময়ের পেছনেও চলে যেতে পারবে ওই বিকিরণ। এরপর বহু বছর পর ফিরে এসে দ্বিতীয়বারের মতো ওয়ার্মহোলটিতে ঢুকতেও পারবে। এই প্রক্রিয়া অসীমসংখ্যক বার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তাতে স্বাভাবিকভাবেই অসীম হয়ে যাবে বিকিরণের পরিমাণ। তবে বহু বিশ্বের তত্ত্বটি আঁকড়ে ধরে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। তাতে ওয়ার্মহোলটির ভেতর দিয়ে প্রতিবার বিকিরণ বাহিত হতে গেলেই মহাবিশ্ব বিভক্ত হয়ে যাবে। ফলে বিকিরণের পরিমাণ আর তখন অসীম হবে না। এই সূক্ষ্ম প্রশ্নটির সমাধান করতে আমাদের দরকার একটা থিওরি অব এভরিথিং।)

৩. আমরা কি পর্যাপ্ত নেগেটিভ এনার্জি খুঁজে পাব

ওয়ার্মহোলের মুখ খুলতে ও তাকে স্থিতিশীল করতে প্রয়োজনীয় মূল উপাদানটা হলো নেগেটিভ এনার্জি বা ঋণাত্মক শক্তি। এর অস্তিত্ব আছে বলে এরই মধ্যে জানা গেছে। তবে পরিমাণে খুব অল্প। ওয়ার্মহোলকে খুলতে ও তাকে স্থিতিশীল করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণাত্মক শক্তি কি আমরা কোথাও খুঁজে পাব?

ধরা যাক, একদিন ওপরের সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল। তাহলে কোনো উন্নত সভ্যতা হয়তো গুরুত্বের সঙ্গে এই মহাবিশ্ব ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করবে। নয়তো মেনে নিতে হবে তাদের জন্য নিয়তি নির্ধারিত বিলুপ্তিকে। সে জন্য কয়েকটি বিকল্প রয়েছে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভূত ওয়ার্মহোল ও হোয়াইট হোল খুঁজে বের করা

মহাকাশে ওয়ার্মহোল, ডাইমেনশনাল গেটওয়ে ও মহাজাগতিক স্ট্রিং হয়তো থাকতে পারে প্রাকৃতিকভাবেই। মহাবিশ্বে বিপুল পরিমাণ শক্তি ছড়িয়ে পড়েছিল মহাবিস্ফোরণের ঠিক পরপরই। ঠিক তখনই হয়তো ওয়ার্মহোল ও মহাজাগতিক স্ট্রিং প্রাকৃতিকভাবে গঠিত হয়েছিল। এরপর আদিম মহাবিশ্বের স্ফীতি হয়তো এই ওয়ার্মহোলকে ম্যাক্রোস্কোপিক আকৃতিতে প্রসারিত করে থাকতে পারে। আবার এক্সোটিক পদার্থ বা ঋণাত্মক পদার্থও প্রাকৃতিকভাবে বাইরের মহাকাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটি সত্যি হলে মৃত্যুমুখী এই মহাবিশ্বকে ছেড়ে যাওয়ার যেকোনো চেষ্টায় ব্যাপক সহায়তা করবে। তবে প্রকৃতিতে এ রকম কোনো বস্তুর আদৌ অস্তিত্ব থাকার কোনো গ্যারান্টি নেই। এখন পর্যন্ত এসব বস্তু চোখে দেখেনি কেউই। তাই শুধু এই অনুমানের ভিত্তিতে সব বুদ্ধিমান প্রাণীকে জীবন বাজি ধরা খুব ঝুঁকিপূর্ণ।

এরপর মহাকাশে স্ক্যানের মাধ্যমে হয়তো হোয়াইট হোল বা শ্বেতগহ্বর পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। হোয়াইট হোল হলো আইনস্টাইনের সমীকরণগুলোর একটা সমাধান, যেখানে সময় বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। কাজেই কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে পদার্থ যেভাবে শোষিত হয়, ঠিক তার বিপরীত উপায়ে হোয়াইট হোল থেকে পদার্থগুলো ছিটকে বেরিয়ে আসতেও পারে। হয়তো কোনো কৃষ্ণগহ্বরের অন্য প্রান্তে খুঁজে পাওয়া যাবে শ্বেতগহ্বর। তাতে কোনো কৃষ্ণগহ্বরে কোনো পদার্থ ঢুকে গেলে তা বেরিয়ে আসবে ওই শ্বেতগহ্বর দিয়ে। অবশ্য এখন পর্যন্ত জ্যোতির্বিদ্যাগত অনুসন্ধানে কোনো শ্বেতগহ্বর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবু পরবর্তী প্রজন্মের মহাকাশভিত্তিক ডিটেক্টর দিয়ে তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিত কিংবা বাতিল হতে পারে।

তৃতীয় পদক্ষেপ : একটা কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে অনুসন্ধানী যান পাঠানো

এ রকম কৃষ্ণগহ্বরকে শ্বেতগহ্বরের মতো করে ব্যবহারের সুবিধা নেওয়া যেতে পারে। এখন পর্যন্ত জানা গেছে, মহাবিশ্বে কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। বিপুলসংখ্যক প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান সম্ভব হলে, যেকোনো উন্নত সভ্যতা কৃষ্ণগহ্বরকে আমাদের মহাবিশ্ব থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় হিসেবে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে অবশ্যই। আবার কোনো কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় এমন কোনো সীমাবদ্ধতাও থাকবে না যে-আমরা সময়ের পেছনে গিয়ে টাইম মেশিন বানানোর আগের মুহূর্তে পৌঁছাতে পারব না। কার রিংয়ের কেন্দ্র ওয়ার্মহোলটি হয়তো আমাদের মহাবিশ্বকে বেশ কয়েকটি মহাবিশ্বকে কিংবা একই মহাবিশ্বের বিভিন্ন বিন্দুকে সংযুক্ত করতে পারে। সেটা বলার একমাত্র উপায় হলো, অনুসন্ধানী যান দিয়ে পরীক্ষা করা। এরপর কোনো সুপার- কম্পিউটারে মহাবিশ্বের ভেতরের ভরের বিন্যাস গণনা করা এবং ওয়ার্মহোলের ভেতরে আইনস্টাইনের সমীকরণের কোয়ান্টাম সংশোধনী গণনা করা।

বর্তমানে বেশির ভাগ পদার্থবিদের বিশ্বাস, কোনো কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর দিয়ে একটা ভ্রমণ করা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তবে কৃষ্ণগহ্বরের পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি এখনো শৈশব অবস্থায় রয়ে গেছে। তাই এই অনুমান এখনো পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয়নি। যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর দিয়ে, বিশেষ করে কোনো ঘূর্ণমান কার কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর দিয়ে এ ধরনের ভ্রমণ সম্ভব। তাহলে উন্নত কোনো সভ্যতা গুরুত্বের সঙ্গে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে অনুসন্ধানের কথা চিন্তাভাবনা করবে।

সম্ভবত কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর দিয়ে যাত্রাটা হবে একমুখী। আবার কৃষ্ণগহ্বরের কাছের স্থানও খুব বিপজ্জনক। তাই পার্শ্ববর্তী কোনো নাক্ষত্রিক কৃষ্ণগহ্বরের অবস্থান শনাক্তের চেষ্টা করবে কোনো উন্নত সভ্যতা। এরপর তার ভেতরে অনুসন্ধানী যান পাঠাবে। যানটি ঘটনাদিগন্ত পেরিয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত পাঠাতে থাকবে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য। এরপর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সব যোগাযোগ। (ঘটনাদিগন্ত পেরিয়ে যাওয়ার পরের যাত্রা সম্ভবত বেশ মারাত্মক। কারণ, এর চারপাশের তীব্র বিকিরণ। আলোকরশ্মি কৃষ্ণগহ্বরে পড়লে তার নীল বিচ্যুতি ঘটে। ফলে তা কেন্দ্রের যত কাছে যেতে থাকে, ততই শক্তি অর্জন করে।) ঘটনাদিগন্তের কাছ দিয়ে যাওয়া কোনো অনুসন্ধানী যানকে এই তীব্র বিকিরণ থেকে সুরক্ষার জন্য যথাযথ বর্মের ব্যবস্থা করতে হবে। আবার এই বিকিরণ খোদ কৃষ্ণগহ্বরটিকেও অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। ফলে একটা সিঙ্গুলারিটি বা পরম বিন্দুতে পরিণত হয়েও যেতে পারে কৃষ্ণগহ্বরটির ঘটনাদিগন্ত। তাতে বন্ধ হয়ে যাবে ওয়ার্মহোলও। অনুসন্ধানী যানটি নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করবে, ঘটনাদিগন্তের কাছে বিকিরণ পরিমাণ কতটুকু। পাশাপাশি সব রকম শক্তির প্রবাহের ফলে ওয়ার্মহোলটি স্থিতিশীল থাকে কি না।

অনুসন্ধানী যানটি ঘটনাদিগন্তের ভেতর ঢুকে পড়ার আগেই সেখান থেকে উপাত্তগুলো পার্শ্ববর্তী স্পেসশিপে আনতে হবে। কিন্তু সেখানেও আরেক সমস্যা রয়েছে। এ রকম কোনো স্পেসশিপে থাকা একজন পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে—অনুসন্ধানী যানটি যতই ঘটনাদিগন্তের কাছে যাচ্ছে, ততই তার সময় ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে। এরপর সেটি ঘটনাদিগন্তের ভেতর ঢুকে পড়ার পর অনুসন্ধানী যানটি আসলে সময়ের মধ্যে আটকে গেছে বলে মনে হবে। এই সমস্যা এড়াতে অনুসন্ধানী যানটিকে ঘটনাদিগন্ত থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে উপাত্তগুলো বেতারতরঙ্গের মাধ্যমে স্পেসশিপে পাঠিয়ে দিতে হবে। তা না হলে, বেতারতরঙ্গও এত বাজেভাবে বেশি লোহিত বিচ্যুত হয়ে যাবে যে ওই উপাত্ত আর কখনো উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

চতুর্থ পদক্ষেপ : একটা কৃষ্ণগহ্বর বানানো

অনুসন্ধানী যানের মাধ্যমে একবার কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনাদিগন্তের কাছের চরিত্র যথাযথভাবে জানা গেলে, পরের পদক্ষেপটি হতে পারে পরীক্ষার জন্য ধীরগতির একটা কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করে ফেলা। আইনস্টাইনের গবেষণাপত্রে প্রস্তাব করা হয়েছিল, ঘূর্ণমান ধুলো ও কণার ভর থেকে কখনো কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হতে পারে না। আইনস্টাইনের এই প্রস্তাবের ফলাফল হয়তো নতুন করে তৈরির চেষ্টা করে দেখতে পারে টাইপ ৩ সভ্যতা। আইনস্টাইন দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন, একগুচ্ছ ঘূর্ণমান কণা নিজে নিজেই শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধে পৌঁছাতে পারবে না (আর এর ফলে কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হওয়াও অসম্ভব)।

ঘূর্ণমান বস্তুকণা বা ভরগুলো হয়তো নিজে থেকেই সংকুচিত হয়ে কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হতে পারে না। কিন্তু এখানে আরেকটা সম্ভাবনাও থাকে। হয়তো এই ঘূর্ণমান ব্যবস্থায় কৃত্রিমভাবে ধীরে ধীরে নতুন শক্তি ও বস্তু ঢুকিয়ে ভরগুলোকে ক্রমে শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধের ভেতর যেতে বাধ্য করা সম্ভব। এভাবে একটা সভ্যতা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে একটা কৃষ্ণগহ্বর তৈরির কৌশল কাজে লাগাতে পারবে।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, নিউট্রন নক্ষত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে একটা টাইপ ৩ সভ্যতা। এসব ঘূর্ণমান মৃত নক্ষত্রদের সংগ্রহ করতেও পারে তারা। একটা নিউট্রন নক্ষত্রের আকার প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটান শহরের সমান। তবে তার ভর আমাদের সূর্যের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। মহাকর্ষের কারণে এসব নক্ষত্র ক্রমে পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসবে। কিন্তু এসব বস্তু কখনো শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধে পৌছাবে না বলে প্রমাণ করেছিলেন আইনস্টাইন। এমন ক্ষেত্রে হয়তো খুব সতর্কভাবে এই মিশ্রণের মধ্যে নতুন কোনো নিউট্রন নক্ষত্ৰ ঢুকিয়ে দিতে পারবেন উন্নত সভ্যতার বিজ্ঞানীরা। ভারসাম্য নষ্ট করার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট। ফলে নিউট্রন পদার্থগুলোর ঘূর্ণমান ভর শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধের ভেতর চুপসে যাবে। আবার নক্ষত্রগুলো চুপসে যেতে পারে একটা ঘূর্ণমান রিং বা কার কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর। বিভিন্ন নিউট্রন নক্ষত্রের গতি ও ব্যাসার্ধ নিয়ন্ত্রণ করে এ রকম উন্নত সভ্যতা কারের কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করে তাদের ইচ্ছেমতো তা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করতে পারবে।

কিংবা হয়তো অনেকগুলো ছোট্ট ছোট্ট নিউট্রন নক্ষত্র একত্র করে একটা নক্ষত্র বানানোর চেষ্টা চালাতে পারবে কোনো উন্নত সভ্যতা। সেটি হবে স্থির ভরের। এভাবে নক্ষত্রটির আকার তিনটি সৌরভরের সমান না হওয়া পর্যন্ত হয়তো কাজটি করে যেতে পারবে তারা। আর এই আকারটিই নিউট্রন নক্ষত্রের জন্য প্রায় চন্দ্রশেখর সীমা। এই সীমা ছাড়িয়ে গেলে নক্ষত্রটি তার নিজের মহাকর্ষের অধীনে কেন্দ্রীভূত হয়ে একটা কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হবে। (একটা উন্নত সভ্যতা হয়তো যথেষ্ট সতর্কভাবে কাজটি করতে পারবে। তাই কৃষ্ণগহ্বর তৈরির সময় সুপারনোভার মতো বিস্ফোরণ এড়াতে পারবে তারা। কৃষ্ণগহ্বরটির সংকোচন খুব ধীরে ধীরে ও নিখুঁতভাবে হতে হবে।)

কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনাদিগন্ত কেউ পেরিয়ে গেলে অনিবার্যভাবে সেটি হবে একমুখী যাত্রা। এটা গ্যারান্টিযুক্ত। কিন্তু একটা উন্নত সভ্যতা যখন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি হবে, তখন এই একমুখী যাত্রাটা হয়তো হয়ে উঠতে পারে একমাত্র বিকল্প। তারপরও কেউ ঘটনাদিগন্ত পেরিয়ে গেলে তার জন্য সেখানে বিকিরণজনিত সমস্যা থেকেই যায়। ঘটনাদিগন্তের মধ্য দিয়ে আমাদের অনুসরণ করা আলোকরশ্মির কম্পাঙ্ক বেড়ে যাওয়ার কারণে তা খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেটা অনেকটা বিকিরণ বৃষ্টির মতো, যা ঘটনাদিগন্তের ভেতর দিয়ে যাওয়া যেকোনো নভোচারীর জন্য মারাত্মক। উন্নত কোনো সভ্যতা হয়তো এই বিকিরণের পরিমাণ নিখুঁতভাবে মাপতে পারবে। তারপর এই বিকিরণ থেকে রক্ষা পেতে যথাযথ ঢাল বা রক্ষাকবচও বানাতে পারবে এই সভ্যতা।

সবশেষে সেখানে স্থিতিশীলতার সমস্যাও রয়েছে। কার রিংয়ের কেন্দ্রের ওয়ার্মহোলটা কি যথেষ্ট স্থিতিশীল থাকবে? এই প্রশ্নের গণিত পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। কারণ, এর সঠিক গণনার জন্য আমাদের মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যবহার করতে হবে। হয়তো দেখা যাবে, ওয়ার্মহোলের ভেতর পদার্থ পড়ার ক্ষেত্রে কার রিংটা কিছু নিয়ন্ত্রিত অবস্থা ও নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে স্থিতিশীল। কোয়ান্টাম মহাকর্ষের গণিত ও কৃষ্ণগহ্বরসংক্রান্ত পরীক্ষাগুলো ব্যবহার করে এই ইস্যু সমাধান করা সম্ভব।

সংক্ষেপে বলা যায়, কোনো কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পথটি নিশ্চিতভাবে খুব কঠিন ও বিপজ্জনক। তাত্ত্বিকভাবে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার এবং সব রকম কোয়ান্টাম সংশোধনী করে উপযুক্ত গণনার আগপর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত বাতিল করা যায় না।

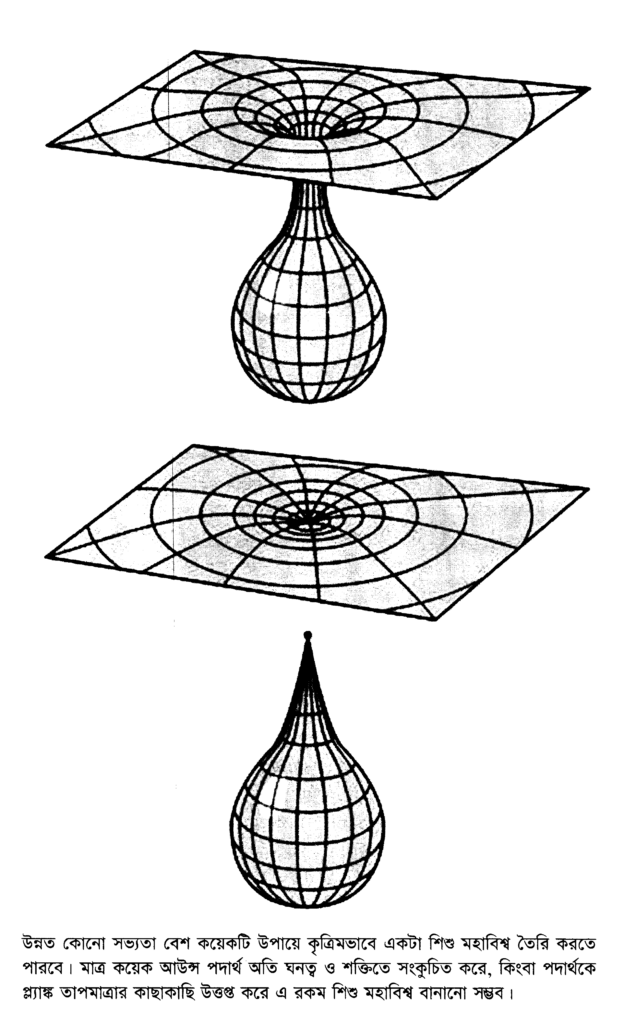

পঞ্চম পদক্ষেপ : একটা শিশু মহাবিশ্ব বানানো

এখন পর্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছি, কোনো কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর দিয়ে যাওয়া কোনো এককালে হয়তো সম্ভব। এবার এর উল্টোটা অনুমান করা যাক। অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বর খুব অস্থিতিশীল ও খুব মারাত্মক বিকিরণে ভরা। তাহলে কেউ হয়তো এরপর আরও কঠিন কোনো পথে চেষ্টা করবে। সে জন্য একটা বেবি ইউনিভার্স বা শিশু মহাবিশ্ব বানিয়ে ফেলতে পারে কেউ কেউ। উন্নত কোনো সভ্যতার অন্য কোনো মহাবিশ্বে সরে পড়ার জন্য একটা এসকেপ হ্যাচ তৈরির ধারণাটি অ্যালান গুথের মতো পদার্থবিদদেরও মুগ্ধ করেছে। কারণ, ইনফ্লেশন থিওরি বা স্ফীতি তত্ত্বটি মেকি শূন্যস্থান (ফলস ভ্যাকুয়াম) তৈরির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। গুথ ভেবেছিলেন, কোনো উন্নত সভ্যতা হয়তো কৃত্রিমভাবে একটা মেকি শূন্যস্থান তৈরি করবে। এরপর তাদের ল্যাবরেটরিতে একটা শিশু মহাবিশ্বও বানিয়ে নিতে পারবে।

শুরুতে একটা মহাবিশ্ব বানিয়ে নেওয়ার এ ধারণাকে একেবারে অযৌক্তিক মনে হতে পারে। গুথ উল্লেখ করেছেন, আমাদের মহাবিশ্ব তৈরি করতে মোটের ওপর প্রায় ১০^৮৯টি ফোটন, ১০^৮৯টি ইলেকট্রন, ১০^৮৯টি পজিট্রন, ১০^৮৯টি নিউট্রিনো, ১০^৮৯টি অ্যান্টিনিউট্রিনো, ১০^৮৯টি প্রোটন এবং ১০^৮৯টি নিউট্রন দরকার। কাজটি বেশ ভয়ংকর মনে হয়। কিন্তু গুথ মনে করিয়ে দিয়েছেন, কোনো মহাবিশ্বের বস্তু/শক্তির পরিমাণ অনেক বেশি হলেও তা মহাকর্ষ থেকে উদ্ভূত ঋণাত্মক শক্তির মাধ্যমে ভারসাম্য থাকে। সর্বমোট বস্তু বা শক্তির পরিমাণ এক আউন্সের মতো অল্প। গুথ সতর্ক করে বলেছেন, ‘এর মানে কি পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো আমাদেরকে ইচ্ছেমতো নতুন মহাবিশ্ব তৈরি করতে সক্ষম করে তোলে? দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যদি এই রেসিপি অনুসারে চেষ্টা করি, তাহলে অচিরেই একটা বিরক্তিকর বাধার মুখোমুখি হব। কারণ ১০^-২৬ সেন্টিমিটারজুড়ে গোলকীয় মেকি শূন্যস্থানের ভর এক আউন্স তার ঘনত্ব প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ১০^৮০ গ্রাম!…পর্যবেক্ষণকৃত পুরো মহাবিশ্বের ভর যদি সংকুচিত হয়ে মেকি শূন্যস্থানের ঘনত্বে পৌঁছাত, তাহলে তা একটা পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে এঁটে যেত!’ মেকি শূন্যস্থান স্থান-কালের অতিক্ষুদ্র এলাকাজুড়ে থাকবে, যেখানে অস্থিতিশীলতা উদ্ভূত হয় এবং স্থান-কালের মধ্যে একটা ফাটল দেখা দেয়। একটা শিশু মহাবিশ্ব তৈরি করতে এই মেকি শূন্যস্থানের ভেতর মাত্র কয়েক আউন্স পদার্থ দরকার। কিন্তু এই অতিক্ষুদ্র পরিমাণ পদার্থ বা বস্তুকেও অতি ছোট দূরত্বের মধ্যে সংকুচিত করে ফেলতে হবে।

অবশ্য শিশু মহাবিশ্ব তৈরির আরেকটা উপায়ও থাকতে পারে। সে উপায়টি হলো, স্থানের একটা ছোট্ট অঞ্চলকে ১০^২৯ কেলভিন তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা। তারপর খুব দ্রুত সেটি ঠান্ডা করে ফেলতে হবে। অনুমান করা হয়, এই তাপমাত্রায় স্থান-কাল অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্দ মহাবিশ্ব গঠিত হতে থাকে এবং একটা মেকি শূন্যস্থানও তৈরি হতে পারে। এসব ক্ষুদ্র শিশু মহাবিশ্ব সব সময় গঠিত হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো স্বল্পস্থায়ী। অতি উচ্চ তাপমাত্রায় সেগুলো হয়তো সত্যিকারের একটা মহাবিশ্ব হয়ে উঠতে পারে। এটা ইতিমধ্যে সাধারণ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রগুলোতে বেশ পরিচিত পরিঘটনা। (যেমন আমরা যদি যথেষ্ট বড় কোনো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করি, তাহলে শূন্যস্থানে অনবরত উদয় ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ভার্চুয়াল ইলেকট্রন, অ্যান্টি-ইলেকট্রন জোড়া হুট করে বাস্তব হয়ে উঠতে পারে। তখন বাস্তব অস্তিত্ব ধারণ করবে এসব কণা। কাজেই শূন্য কোনো স্থানে শক্তিকে ঘনীভূত করা হলে তা ভার্চুয়াল বা কাল্পনিক কণাকে বাস্তব কণায় রূপান্তর করবে। একইভাবে তাত্ত্বিকভাবে ধারণা করা হয়, কোনো একক বিন্দুকে পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগ করা হলে, ভার্চুয়াল শিশু মহাবিশ্ব হুট করে বাস্তবে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠবে। একেবারে শূন্য থেকে উদয় হবে সেটি।)

ধরা যাক, এ রকম অকল্পনীয় ঘনত্ব বা তাপমাত্রা অর্জনযোগ্য। তাহলে নিচের পদ্ধতিতে একটা শিশু মহাবিশ্ব গড়ে তোলাও সম্ভব। আমাদের মহাবিশ্বে ক্ষুদ্র পরিমাণ পদার্থকে অকল্পনীয় শক্তি ও তাপমাত্রায় সংকুচিত ও উত্তপ্ত করতে শক্তিশালী লেজার বিম ও কণার বিম ব্যবহার করা যায়। শিশু মহাবিশ্ব গঠিত হতে শুরু করলে হয়তো সেটা কখনো দেখা যাবে না। কারণ, আমাদের মহাবিশ্বের ভেতরে না হয়ে সিঙ্গুলারিটির অন্য প্রান্তে প্রসারিত হতে থাকবে সে মহাবিশ্ব। নিজের প্রতিমহাকর্ষ বলের মাধ্যমে এ বিকল্প শিশু মহাবিশ্বের হাইপারস্পেসে স্ফীত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। আবার নিজেই আমাদের মহাবিশ্বে একটা কুঁড়ি যোগ করবে। ফলে আমরা সিঙ্গুলারিটি বা পরম বিন্দুর অন্য প্রান্তে গড়ে ওঠা নতুন মহাবিশ্বটিকে কখনো দেখতে পারব না। তবে মাতৃজঠরে ভ্রূণের সঙ্গে শিশুর নাড়ি বা নাভিরজ্জু যেভাবে যুক্ত থাকে, একটা ওয়ার্মহোলও ঠিক সেভাবে ওই শিশু মহাবিশ্বের সঙ্গে আমাদের মহাবিশ্বকে সংযুক্ত করে রাখবে।

একটা চুল্লির মধ্যে এ রকম একটা মহাবিশ্ব তৈরি করার নির্দিষ্ট কিছু বিপদও আছে। কারণ, নাভিরজ্জুর মাধ্যমে শিশু মহাবিশ্বের সঙ্গে যুক্ত আমাদের মহাবিশ্ব ক্রমে বাষ্পীভূত বা উবে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি ৫০০ কিলোটন নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের (হিরোশিমা শহরে ফেলা বোমার শক্তির তুলনায় প্রায় ২৫ গুণ) সমতুল্য হকিং রেডিয়েশনও সৃষ্টি হতে পারে এর মাধ্যমে। কাজেই একটা চুল্লির ভেতর নতুন কোনো মহাবিশ্ব তৈরির খেসারতও দিতে হতে পারে।

মেকি শূন্যস্থান তৈরির আরেকটা সমস্যা হলো, নতুন মহাবিশ্বটি চুপসে গিয়ে একটা কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হতে পারে। তার সেটি ঘটলে, খুবই মারাত্মক হবে বলে ধারণা করা হয়। এর পেছনের কারণ পেনরোজের উপপাদ্য। এই উপপাদ্য অনুসারে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যেকোনো বড় আকারের পর্যাপ্ত ভর সংকুচিত হয়ে অনিবার্যভাবে একটা কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়ে যেতে পারে। কারণ, আইনস্টাইনের সমীকরণগুলো টাইম-রিভার্সাল ইনভেরিয়েন্ট (ধ্রুবক)। অর্থাৎ তাদের সময়ের সামনে বা পেছনে দুদিকেই চালানো যায়। তার মানে, আমাদের শিশু মহাবিশ্বে পতিত যেকোনো বস্তু বা পদার্থ সময়ের বিপরীত দিকেও চলতে পারে। ফলে একটা কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হবে। কাজেই পেনরোজের উপপাদ্য এড়াতে চাইলে, শিশু মহাবিশ্ব তৈরির সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে।

পেনরোজের উপপাদ্যের ভিত্তির পেছনে রয়েছে একটা অনুমান। সে অনুমানটি হলো, পতিত পদার্থের শক্তি ধনাত্মক (চারপাশের পরিচিত জগতের মতো)। তবে আমাদের কাছে যদি ঋণাত্মক শক্তি বা ঋণাত্মক পদার্থ থাকে, তাহলে উপপাদ্যটি ভেঙে যাবে। কাজেই স্ফীতি পরিস্থিতির জন্যও এটা শিশু মহাবিশ্ব তৈরি করতে ঠিক ট্রান্সভার্সেবল ওয়ার্মহোলের মতোই ঋণাত্মক শক্তির দরকার আমাদের।

ষষ্ঠ পদক্ষেপ : বিশালাকৃতির অ্যাটম স্ম্যাশার বানানো

উচ্চ প্রযুক্তিতে সীমাহীন ক্ষমতা হাতে পেয়ে এই মহাবিশ্ব থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম যন্ত্র কীভাবে বানানো যায়? কোন পর্যায়ে এসে আমরা প্ল্যাঙ্ক শক্তি অর্জনের আশা করতে পারি? কোনো সভ্যতা যখন টাইপ ৩ স্ট্যাটাস অর্জন করে, তখন সংজ্ঞা অনুসারে সেটি ইতিমধ্যে প্ল্যাঙ্ক শক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা রাখে। বিজ্ঞানীরা তখন ওয়ার্মহোল নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হবেন এবং স্থান ও কালের গর্ত উন্মুক্ত করতে পর্যাপ্ত শক্তিও জড়ো করতে পারবেন।

বেশ কয়েকটি উপায়ে উন্নত সভ্যতা হয়তো করতে পারবে এ কাজটি। আগেই বলেছি, আমাদের মহাবিশ্ব কোনো সমান্তরাল মহাবিশ্বের একটা মেমব্রেন হতে পারে। সেই মেমব্রেনটা হয়তো আমাদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক মিলিমিটার দূরে অবস্থিত। সেটা সত্যি হলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হয়তো তা শনাক্ত করতে পারবে লার্জ হ্যার্ডন কলায়ডার। এই সময়ের মধ্যে আমরা টাইপ ১ সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাব। আমাদের হাতে হয়তো এমন কোনো প্রযুক্তি চলে আসবে, যা দিয়ে এই প্রতিবেশী মহাবিশ্বের প্রকৃতি অনুসন্ধান করাও সম্ভব হবে। কাজেই কোনো সমান্তরাল মহাবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করার ধারণাটা তখন আর হয়তো কষ্টকল্পিত আইডিয়া থাকবে না।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থাটাই ধরে নেওয়া যাক। অর্থাৎ কোয়ান্টাম মহাকর্ষীয় প্রভাব যে শক্তিতে আবির্ভূত হয়, সেটা হয়তো প্ল্যাঙ্ক শক্তিতে। এই শক্তির পরিমাণ এলএইচসির শক্তির তুলনায় কোয়াড্রিলন (১০^১৫) গুণ বেশি। প্ল্যাঙ্ক এনার্জি অনুসন্ধানে একটা টাইপ ৩ সভ্যতাকে নক্ষত্রের অনুপাতে একটা অ্যাটম স্ম্যাশার বানাতে হবে। অ্যাটম স্ম্যাশার বা পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটরে অতিপারমাণবিক কণাগুলো একটা সরু টিউবের ভেতর দিয়ে চলাচল করে। টিউবের ভেতর শক্তি ঢুকিয়ে দিলে উচ্চশক্তিতে ত্বারিত হয় কণাগুলো। এরপর বিশালাকৃতির চুম্বক ব্যবহার করে কণাগুলোর গতিপথ একটা বৃহৎ বৃত্তের মধ্যে বাঁকিয়ে দেওয়া হয়। বৃত্তের ব্যাসার্ধ যত বড় হবে, শক্তির বিমও হবে তত বড়। এলএইচসির ব্যাস ২৭ কিলোমিটার, যা ০.৭ টাইপ সভ্যতার আয়ত্তসাধ্য শক্তির শেষ সীমায় চলে এসেছে।

কিন্তু টাইপ ৩ সভ্যতার পক্ষে সৌরজগৎ কিংবা একটা নক্ষত্র ব্যবস্থার সমান অ্যাটম স্ম্যাশার বানানোও সম্ভব। বিশ্বাস করা যায় যে উন্নত কোনো সভ্যতা হয়তো অতিপারমাণবিক কণার একটা বিম বাইরের মহাকাশে ছুড়ে দেবে এবং তারপর সেগুলোকে প্ল্যাঙ্ক শক্তিতে ত্বারিত করবে। আমরা নতুন প্রজন্মের লেজার পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটরের কথা স্মরণ করতে পারি। কয়েক দশকের মধ্যে পদার্থবিদেরা হয়তো টেবিলের ওপরে রাখার মতো একটা অ্যাকসিলারেটর বানিয়ে ফেলতে পারবেন। এ যন্ত্রের মাধ্যমে মাত্র এক মিটার দূরত্বের মধ্যে ২০০ গিগাইলেকট্রন ভোল্ট (২০০ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট) শক্তি অর্জন সম্ভব হবে। বিশ্বাস করা যায়, এ রকম টেবিলটপ অ্যাকসিলারেটর একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে হয়তো এমন শক্তিও অর্জন করা সম্ভব, যা দিয়ে স্থান-কালকেও অস্থিতিশীল করে তোলা যাবে।

আমরা যদি অনুমান করি, ভবিষ্যতের অ্যাকসিলারেটর কণাকে মাত্ৰ প্ৰতি মিটারে ২০০ গিগাইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির জোগান দিতে পারবে (এটি একটা রক্ষণশীল ধারণা), তাহলে প্ল্যাঙ্ক এনার্জিতে পৌঁছাতে হলে আমাদের ১০ আলোকবর্ষ লম্বা পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটর দরকার। যেকোনো টাইপ ১ বা ২ সভ্যতার জন্য এটা অবিশ্বাস্য রকম বড়। তবে টাইপ ৩ সভ্যতার ক্ষমতার মধ্যেই থাকে সেটা। এ রকম প্রকাণ্ড অ্যাটম স্ম্যাশার বানাতে টাইপ ৩ সভ্যতাকে হয়তো কণার গতিপথকে বাঁকিয়ে একটা বৃত্তের মধ্যে আনতে হবে (এর মাধ্যমে যথেষ্ট জায়গা বাঁচানো সম্ভব), নয়তো গতিপথটি একটা প্রসারিত রেখায় বিস্তৃত হতে দিতে হবে, যা পার্শ্ববর্তী নক্ষত্রের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাবে।

উদাহরণ হিসেবে, হয়তো একটা অ্যাটম স্ম্যাশার বানানো যাবে, যা গ্ৰহাণু বেল্টের একটা বৃত্তাকার পথের ভেতর অতিপারমাণবিক কণাগুলো ছুড়ে দিতে পারে। সে জন্য তখন আর ব্যয়বহুল বৃত্তাকার টিউব বানানোর দরকার নেই। কারণ, পৃথিবীতে বানানো যেকোনো ভ্যাকুয়ামের চেয়ে বাইরের মহাকাশের ভ্যাকুয়াম অনেক ভালো। কিন্তু এ জন্য বেশ কিছু বিশালাকৃতির চুম্বক বানাতে হবে। এগুলো নির্দিষ্ট বিরতিতে স্থাপন করতে হবে সৌরজগতের দূরবর্তী চাঁদগুলো ও গ্রহাণুর ভেতর কিংবা বিভিন্ন সৌরব্যবস্থায়। এসব চুম্বকই পর্যায়ক্রমে কণার বিমকে বাঁকিয়ে দেবে।

কণার বিম যখন একটা চাঁদ বা গ্রহাণুর কাছে আসবে, তখন চাঁদভিত্তিক বিশালাকৃতির চুম্বকগুলো বিমটিকে হ্যাঁচকা টানে তার গতিপথ খুব সামান্যই পাল্টে দেবে। (লুনার বা গ্রহাণু স্টেশনে বিমটিকে নিয়মিত বিরতিতে রিফোকাস ও করা হবে। কারণ, বিমটি অনেক দূরে যাত্রা করতে গিয়ে ক্রমান্বয়ে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে।)। কণার বিমটি বেশ কয়েকটি চাঁদের পাশ দিয়ে ভ্রমণের পর, তা ক্রমান্বয়ে গঠন করবে একটা বৃত্তচাপের আকৃতি। ধীরে ধীরে বিমটি একটা বৃত্তের আকৃতিতে ভ্রমণ করবে। এখানে দুটি বিমের কথাও কল্পনা করা যায়। এদের একটি সৌরজগতের চারপাশের ঘড়ির কাঁটার দিকে ভ্রমণ করবে আর আরেকটি ভ্রমণ করবে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। এই বিম দুটো সংঘর্ষের মুখে পড়লে বস্তু/প্রতিবস্তুর সংঘর্ষে যে শক্তি নিঃসৃত হবে, তা প্ল্যাঙ্ক শক্তির কাছে পৌঁছানোর মতো শক্তি তৈরি করবে। (এখানে হিসাবে দেখা যাবে, এ রকম শক্তিশালী বিমকে বাঁকাতে যে চুম্বকীয় ক্ষেত্র দরকার, তা এখনকার প্রযুক্তির নাগালের বাইরে। তবে ধরে নেওয়া যাক, উন্নত সভ্যতা বিস্ফোরক ব্যবহার করে কয়েলগুলোর মধ্যে শক্তিশালী শক্তির ঢেউ পাঠাতে পারবে, যা বিপুল পরিমাণ চুম্বকীয় পালসের সৃষ্টি করবে। চুম্বকীয় শক্তির এই প্রকাণ্ড বিস্ফোরণ নিঃসৃত করা হবে মাত্র একবার। কারণ, কয়েলগুলো প্রায় ধ্বংসও হয়ে পারে। কাজেই কণার বিমটি পরেরবার ফিরে আসার আগেই চুম্বকগুলোকে দ্রুত বদলে ফেলতে হবে।)

এ রকম অ্যাটম স্ম্যাশার তৈরি করতে গিয়ে এসব ভয়াবহ প্রকৌশলগত সমস্যা ছাড়াও এখানে আরেকটা প্রশ্নও রয়েছে। সেটা হলো, একটা কণার বিমের শক্তির কোনো সীমা আছে কি না। কণার শক্তিশালী বিম ক্রমান্বয়ে ফোটনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই ফোটনগুলো ২.৭ ডিগ্রি ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন বা পটভূমি বিকিরণ তৈরি করে। এ সংঘর্ষে কণার বিমটি শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাত্ত্বিকভাবে, এতে হয়তো আসলে বিমটি থেকে এত বেশি শক্তি ঝরে পড়ে যে বাইরের মহাকাশে শক্তি অর্জনের একটা চূড়ান্ত সর্বোচ্চ সীমাও থাকবে। তবে এই ফলাফলটি এখনো পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করে দেখা হয়নি। (আসলে এখানে এমন ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব এই সর্বোচ্চ শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়। তাতে পুরো গণনায় একটা সন্দেহ জাগায়।) তবে এটা সত্য হলে যন্ত্রপাতিতে ব্যয়বহুল কিছু সংশোধনীর দরকার হবে। প্রথমত পুরো বিমকে ২.৭ ডিগ্রির পটভূমি বিকিরণ থেকে রক্ষা করতে চালিত করতে হবে একটা ভ্যাকুয়াম টিউবের ভেতর দিয়ে। কিংবা পরীক্ষাটি যদি সুদূর কোনো ভবিষ্যতে করা হয়, তাহলে পটভূমি বিকিরণ তখন এতই ছোট হয়ে যাবে যে তাতে আর কোনো সমস্যা হবে না।

সপ্তম পদক্ষেপ : চুপসানোর কৌশল

লেজার বিম ও ইমপ্লোশন মেকানিজম বা অন্তস্ফোটন কৌশলভিত্তিক দ্বিতীয় আরেকটি যন্ত্রের কথা ভাবা যায়। অন্তস্ফোটন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিতে প্রচণ্ড তাপমাত্রা ও চাপ অর্জন করা যায়। যেমন মৃত কোনো নক্ষত্র নিজের মহাকর্ষ বলের অধীনে হঠাৎ চুপসে গেলে এটি ঘটে। এটা সম্ভব, কারণ মহাকর্ষ শুধু আকর্ষণধর্মী, বিকর্ষণধর্মী নয়। তাই এই চুপসানো সংঘটিত হয় সুষমভাবে। তাই নক্ষত্রটিকে অবিশ্বাস্য ঘনত্বে সুষমভাবে সংকুচিত হতে দেখা যায়।

কিন্তু পৃথিবীতে এই অন্তস্ফোটন প্রক্রিয়া তৈরি করা খুব কঠিন। যেমন হাইড্রোজেন বোমাকে সুইস ঘড়ির মতো করে ডিজাইন করা হয়। এর কারণ যাতে হাইড্রোজেন বোমার সক্রিয় উপাদান লিথিয়াম ডিউটেরাইড দশ মিলিয়ন ডিগ্রিতে সংকুচিত হয়ে লসনের শর্ত পূরণ করতে পারে। ফিউশন প্রক্রিয়া শুরু হয় এই পর্যায়ে। (এটা করা হয় লিথিয়াম ডিউটেরাইডের কাছে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। এরপর লিথিয়াম ডিউটেরাইডের একটা টুকরোর পৃষ্ঠতলে এক্স-রে বিকিরণ কেন্দ্রীভূত করা হয়।) তবে এই প্রক্রিয়ায় যে বিস্ফোরকভাবে শক্তি বেরিয়ে আসে, তা কোনো নিয়ন্ত্রিত উপায়ে নয়।

পৃথিবীতে হাইড্রোজেনসমৃদ্ধ গ্যাসকে সংকুচিত করতে চুম্বকের ব্যবহার ব্যর্থ হয়েছে। এর মূল কারণ, চুম্বক দিয়ে গ্যাসকে সুষমভাবে সংকুচিত করতে পারে না। প্রকৃতিতে চুম্বকক্ষেত্রে আমরা মনোপোল বা একমেরু কখনো দেখতে পাই না, বরং পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের মতো সব চুম্বকক্ষেত্র ডাইপোলার বা দ্বিমেরু। ফলে সেগুলো ভয়াবহ রকম অসুষম। এদের ব্যবহার করে গ্যাসকে সংকুচিত করা একটা বেলুন সংকুচিত করার চেষ্টার মতো। একটা বেলুনের এক প্রান্ত চিপে সংকুচিত করার চেষ্টা করলেও তার আরেক প্রান্ত ফুলে ওঠে।

আরেকটা উপায়ে নিয়ন্ত্রিত ফিউশন হয়তো সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। সে উপায়টা হলো একগুচ্ছ লেজার বিম ব্যবহার করা। সেগুলো একটা গোলকের পৃষ্ঠতলে সজ্জিত করা হয়, যাতে কেন্দ্রে থাকা একটা অতিক্ষুদ্র লিথিয়াম ডিউটেরাইডের প্যালেটের ওপর বিমগুলো দ্রুতগতিতে ছুড়ে মারা যায়। যেমন লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে একটা শক্তিশালী লেজার/ফিউশন ডিভাইস রয়েছে। সেটা ব্যবহার করা হয় নিউক্লিয়ার অস্ত্রকে সিমুলেটের জন্য। এর মাধ্যমে একগুচ্ছ লেজার বিম অনুভূমিকভাবে নিচের একটা টানেলের ভেতর ছোড়া হয়। এরপর টানেলের শেষ প্রান্তে বসানো আয়নাগুলোতে বিমগুলো সতর্কভাবে প্রতিফলিত করা হয়। তাতে বিমগুলো সরাসরি একটা ক্ষুদ্র প্যালেটের কেন্দ্রে বিচ্ছুরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়ে যায় প্যালেটের পৃষ্ঠতল। এতে প্যালেটটি বিস্ফোরিত হয়ে প্রচণ্ড তাপমাত্রা তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় আসলে প্যালেটের মধ্যে ফিউশন সংঘটিত হয় (অবশ্য যন্ত্রটি যতটুকু শক্তি তৈরি করে, তার চেয়ে শক্তি ব্যবহার করে অনেক বেশি। কাজেই এটা এখনো বাণিজ্যিকভাবে টেকসই নয়।)

একইভাবে টাইপ ৩ সভ্যতা বিভিন্ন সৌরব্যবস্থার গ্রহাণুতে ও চাঁদে বিপুল পরিমাণ লেজার বিম তৈরি করতে পারবে বলে ধরে নেওয়া যায়। এরপর একসঙ্গে ছুড়ে দেওয়া হবে এসব লেজার গুচ্ছকে। এতে তৈরি হবে শক্তিশালী এক সারি বিম। সেগুলো একটামাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়ে এমন তাপমাত্রার সৃষ্টি হবে, যাতে স্থান ও কাল অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে।

তাত্ত্বিকভাবে একটা লেজার বিমে শক্তি ধারণক্ষমতার কোনো সীমা নেই। তবে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন লেজার তৈরিতে কিছু ব্যবহারিক সমস্যাও রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান সমস্যাটি হলো লেজিং উপাদানের স্থায়িত্ব। এগুলো প্রায়ই অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উচ্চ শক্তিতে ফেটে যায়। (মাত্র একবার ঘটা বিস্ফোরণে লেজার বিমকে চালিত করে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। যেমন নিউক্লিয়ার ডেটোনেশন। )

লেজার বিমের এই গোলকীয় স্তূপ ছুড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো একটা চেম্বারকে উত্তপ্ত করা। যাতে তার ভেতরে ফলস ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয়। কিংবা এক সেট পাতকে চাপ দেওয়া ও সংকুচিত করা, যাতে তার ভেতর ক্যাসিমির ইফেক্টের মাধ্যমে ঋণাত্মক শক্তি সৃষ্টি হয়। এ রকম ঋণাত্মক শক্তির যন্ত্র তৈরি করতে প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য বা ১০^-৩৩ সেন্টিমিটারের মধ্যে একগুচ্ছ গোলকীয় পাতকে সংকুচিত করতে হবে। বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যবর্তী দূরত্ব ১০^-৮ সেন্টিমিটার এবং নিউক্লিয়াসের ভেতর প্রোটন ও নিউট্রনকে আলাদা রাখার দূরত্ব ১০^-১৩ সেন্টিমিটার। তাই এসব পাতগুলোর সংকোচনের পরিমাণ হবে বিপুল। একটা লেজার বিমে জড়ো করা সর্বমোট ওয়াটেজের পরিমাণ সীমাহীন হওয়ার কারণে এখানে প্রধান সমস্যা হলো, এমন একটা যন্ত্র বানানো, যেটা এই বিপুল সংকোচনে টিকে থাকতে পারবে। (ক্যাসিমির ইফেক্ট যেহেতু পাতগুলোর মধ্যে একটা আকর্ষণ তৈরি করে, তাই পাতগুলোকে ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে সেগুলোতে চার্জও যোগ করতে হবে।) তাত্ত্বিকভাবে গোলকীয় শেলের মধ্যে একটা ওয়ার্মহোল গড়ে তোলা যায়। এই ওয়ার্মহোল আমাদের মৃত্যুমুখী মহাবিশ্বকে আরেকটি তরুণ ও বেশ উত্তপ্ত মহাবিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করবে।

অষ্টম পদক্ষেপ : একটা র্যাপ ড্রাইভ মেশিন বানানো

বিপুল দূরত্বের আন্তনাক্ষত্রিক ভ্রমণের সক্ষমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হলো ওপরে বর্ণিত যন্ত্রপাতিগুলো যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করা। সেটা করার একটা সম্ভাব্য উপায় আলকুবিরি র্যাপ ড্রাইভ মেশিনের ব্যবহার। এই যন্ত্রের কথা ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন পদার্থবিদ মিগুয়েল আলকুবিরি। র্যাপ ড্রাইভ মেশিন কোনো গর্তে ধাক্কা দিয়ে এবং হাইপারস্পেসে লাফ দেওয়ার জন্য স্থানের টপোলজি পাল্টে দেয় না। এটি শুধু আপনার সামনের স্থানকে সংকুচিত করে দেবে এবং আপনার পেছন দিকের স্থানকে প্রসারিত করবে। কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা একবার কল্পনা করুন। কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার বদলে ল্যাসো দিয়ে ও টেবিলটাকে ধরা যায়। তারপর টেবিলটা ধীরে ধীরে নিজের দিকে টেনেও আনতে পারবেন। এতে আপনার সামনের কার্পেট গুটিয়ে যাবে। ফলে আপনাকে খুব অল্প এগোলেই চলবে। এভাবে আপনার সামনের স্থানটা সংকুচিত হবে।

মনে রাখতে হবে, স্থান প্রসারিত হতে পারে আলোর চেয়েও দ্রুতবেগে (কারণ, প্রসারিত শূন্যস্থানের মাধ্যমে কোনো তথ্য স্থানান্তরিত হয় না)। একইভাবে স্থানকে আলোর চেয়েও দ্রুতবেগে সংকুচিত করে আলোর চেয়েও বেশি বেগে ভ্রমণ করা হয় সম্ভব। ফলে পার্শ্ববর্তী কোনো নক্ষত্রে ভ্রমণ করতে হয়তো পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না। শুধু আমাদের সামনের স্থানকে সংকুচিত আর পেছনের স্থানকে প্রসারিত করেই সেটা করা সম্ভব। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র আলফা সেন্টুরিতে না গিয়ে খোদ আলফা সেন্টুরিকে আমরা নিজেদের কাছে নিয়ে আসতে পারব।

আলকুবিরি দেখিয়েছেন, এটা আইনস্টাইনের সমীকরণগুলোর একটা বিশ্বাসযোগ্য সমাধান। তার মানে, এটা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর ভেতরেই রয়েছে। কিন্তু সে জন্য কিছু খেসারতও দিতে হয়। আপনার স্টারশিপে হয়তো প্রচুর পরিমাণ ঋণাত্মক ও ধনাত্মক শক্তি ব্যবহার করতে হবে এ জন্য। (ধনাত্মক শক্তি লাগবে আপনার সমানের স্থান সংকুচিত করতে আর ঋণাত্মক শক্তি লাগবে পেছনের দূরত্ব দীর্ঘায়িত করতে।) এই নেগেটিভ এনার্জি বা ঋণাত্মক শক্তি তৈরি করা যাবে ক্যাসিমির ইফেক্ট ব্যবহার করে। সে ক্ষেত্রে দুটি প্লেটকে প্ল্যাঙ্ক দূরত্ব বা ১০^-৩৩ সেন্টিমিটার আলাদা করে রাখতে হবে। এই দূরত্ব এতই ছোট যে সাধারণ উপায়ে পৌঁছানো কঠিন। এ রকম কোনো স্টারশিপ বানাতে অনেক বড় গোলক তৈরি করতে হবে এবং তার ভেতরে যাত্রীদের রাখতে হবে। আর বুদের পার্শ্বগুলোতে ঋণাত্মক শক্তি রাখতে হবে অক্ষরেখা বরাবর। বুদ্বুদের ভেতরের যাত্রীরা কখনো চলাচল করবে না, কিন্তু বুদ্বুদের সামনের স্থান আলোর চেয়েও বেশি গতিতে সংকুচিত হয়ে যাবে। তাতে যাত্রীরা যখন বুদ্বুদ ছেড়ে বাইরে পা রাখবে, তখন দেখা যাবে তারা ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী নক্ষত্রে পৌঁছে গেছে।

নিজের লেখা মূল প্রবন্ধে আলকুবিরি উল্লেখ করেছেন, তাঁর সমাধানটি হয়তো আমাদের বিভিন্ন নক্ষত্রে নিয়ে যেতে পারবে না, কিন্তু সেটা হয়তো টাইম ট্রাভেল সম্ভব করে তুলবে। দুই বছর পর পদার্থবিদ অ্যালেন ই ইভারেট প্রমাণ দেখান, কারও কাছে যদি এ ধরনের দুটি স্টারশিপ থাকে, তাহলে ধারাবাহিকভাবে সেগুলোতে র্যাপ ড্রাইভ ব্যবহার করে টাইম ট্রাভেল সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ গট বলেছেন, ‘কাজেই দেখা যাচ্ছে, স্টার ট্রেকের নির্মাতা জিন রোডেনবেরি ওই সব টাইম ট্রাভেলসংক্রান্ত পর্ব যোগ করে আসলে ঠিক কাজই করেছিলেন!’

কিন্তু পরবর্তী এক বিশ্লেষণে রুশ পদার্থবিদ সের্গেই ক্রাসনিকভ এই সমাধানে একটা টেকনিক্যাল ত্রুটি উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি দেখান, স্টারশিপটির ভেতরটা শিপের বাইরের স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন। কাজেই এই সীমানা ভেদ করে কোনো তথ্য চলাচল করতে পারবে না। অর্থাৎ একবার শিপের ভেতরে ঢুকলে স্টারশিপের গতিপথ আর পাল্টানো অসম্ভব। তাই যাত্রা শুরুর আগেই গতিপথ নির্ধারণ করে নিতে হবে। সেটা বেশ হতাশাজনক। অন্য কথায়, কোনো ডায়াল ঘোরাতে পারবেন না। পার্শ্ববর্তী নক্ষত্রের গতিপথও নির্ধারণ করা যাবে না। কিন্তু এর মানে হলো, এ রকম তাত্ত্বিক কোনো স্টারশিপ ওই নক্ষত্র পর্যন্ত রেলপথের মতোও হতে পারে। অর্থাৎ একটা আন্তনাক্ষত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে স্টারশিপগুলো ছেড়ে যাবে নিয়মিত বিরতিতে। যেমন হয়তো প্রচলিত রকেট ব্যবহার করে প্রথম এ ধরনের রেলপথ স্থাপন করা হবে। আবার আলোর চেয়ে কম গতিতে ভ্রমণ করে নক্ষত্রগুলোর মধ্যে নিয়মিত বিরতিতে তৈরি করা হবে রেলওয়ে স্টেশন। এরপর স্টারশিপটি এসব স্টেশনের মধ্যে সময়সূচি অনুযায়ী আলোর গতিতে ভ্রমণ করবে। আর স্টারশিপটির আগমন ও প্রস্থানের সময় নির্ধারিত থাকবে আগে থেকেই।

পদার্থবিদ গট লিখেছেন, ‘হয়তো নক্ষত্রগুলোর মাঝ দিয়ে পাড়ি দিতে স্টারশিপের ট্রাভার্সের জন্য র্যাপ ড্রাইভ পথ বসাবে ভবিষ্যতের অতি উন্নত কোনো সভ্যতা। সেগুলো হয়তো নক্ষত্রগুলোতে ওয়ার্মহোলের সংযোগ প্রতিষ্ঠা করবে। র্যাপড্রাইভের পথের নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়তো ওয়ার্মহোলের চেয়ে অনেক সহজ হবে। কারণ, র্যাপড্রাইভের জন্য দরকার হবে বিদ্যমান স্থানের পরিবর্তন। এখানে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোকে সংযুক্ত করার জন্য নতুন কোনো গর্ত প্রতিষ্ঠার দরকার নেই।’

তবে এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট, এ রকম স্টারশিপকে অবশ্যই ভ্রমণ করতে হবে বিদ্যমান মহাবিশ্বের ভেতরেই। এই মহাবিশ্ব ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য এ রকম স্টারশিপ ব্যবহার করা যাবে না। তবু আশা করা যায়, আলকুবিরি ড্রাইভ হয়তো মহাবিশ্ব ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য কোনো যন্ত্র বানাতে সহায়তা করতে পারে। এ ধরনের স্টারশিপ হয়তো কার্যকর হবে কলায়ডিং কসমিক স্ট্রিং বানাতে। যার কথা গট উল্লেখ করেছেন। এই কসমিক স্ট্রিং হয়তো ব্যবহার করা যাবে উন্নত কোনো সভ্যতা তাদের নিজেদের অতীতে বা তাদের মহাবিশ্ব যখন অনেক উষ্ণ ছিল সেই সময়ে ফিরে যেতে।

নবম পদক্ষেপ : ঋণাত্মক শক্তি ব্যবহার করা

পঞ্চম অধ্যায়ে বলেছিলাম, লেজার বিম ব্যবহার করে স্কুইজড স্টেট বা অতি সংকুচিত অবস্থা তৈরি করা যায়। নেগেটিভ ম্যাটার বা ঋণাত্মক বস্তু তৈরি করতে এটি ব্যবহার করে করা যেতে পারে। আবার ওয়ার্মহোল উন্মুক্ত ও স্থিতিশীল করার কাজেও ব্যবহার করা যাবে এর মাধ্যমে। একটা শক্তিশালী লেজার পালস কোনো বিশেষ অপটিক্যাল উপাদানকে আঘাত করলে, তা উত্তেজিত হয়ে তৈরি হয় জোড়ায় জোড়ায় ফোটন। এসব ফোটন পর্যায়ক্রমে ভ্যাকুয়ামের ভেতরের কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশন বাড়িয়ে ও কমিয়ে দেয়। শক্তির স্পন্দন পাওয়া যায় ধনাত্মক ও ঋণাত্মক—দুই রকমের। এই দুই শক্তির স্পন্দনের যোগফল সব সময় গড় হিসেবে পাওয়া যায় একটা ধনাত্মক শক্তি। এর মাধ্যমে আমাদের জানা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র লঙ্ঘন হয় না।

টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ লরেন্স ফোর্ড ১৯৭৮ সালে তিনটি সূত্র প্রমাণ করেন। ঋণাত্মক শক্তিকে সেগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হয়। এরপর থেকে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য পায় বিষয়টি। প্রথমত ফোর্ড দেখেন, একটা পালস বা স্পন্দনের মধ্যে ঋণাত্মক শক্তির পরিমাণ তার স্থানিক ও অস্থায়ী বিস্তারের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ঋণাত্মক শক্তির স্পন্দন যত শক্তিশালী হবে, তার স্থায়িত্ব হবে তত ছোট। কাজেই একটা ওয়ার্মহোলের মুখ খুলতে লেজার দিয়ে বড় ধরনের ঋণাত্মক শক্তির বিস্ফোরণ ঘটালে তার স্থায়িত্ব হবে খুব অল্প। দ্বিতীয়ত, ঋণাত্মক স্পন্দন সব সময় বড় পরিমাণের ধনাত্মক শক্তির স্পন্দনকে অনুসরণ করবে (তাই যোগফল তখনো শূন্য হয়)। তৃতীয়ত এই দুটি স্পন্দনের মধ্যবর্তী বিরতি যত বেশি হবে, ধনাত্মক স্পন্দন হবে অবশ্যই তত বেশি।

এই সাধারণ সূত্রগুলোর অধীনে সেই সব শর্তের পরিমাপ নির্ধারণ করা সম্ভব। এই শর্তগুলোর অধীনে লেজার বা ক্যাসিমির পাতগুলোর ঋণাত্মক শক্তি উৎপাদন করতে পারে। প্রথমত ধনাত্মক শক্তির স্পন্দন থেকে ঋণাত্মক শক্তির স্পন্দনগুলো আলাদা করার চেষ্টা করতে হবে। সে জন্য একটা লেজার বিম ব্যবহার করে কোনো বাক্সে ফেলতে হবে এবং শাটার বন্ধ করে দিতে হবে ঋণাত্মক স্পন্দন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই। ফলে বাক্সের ভেতর ঢুকবে শুধু ঋণাত্মক শক্তি স্পন্দন। তাত্ত্বিকভাবে, অনেক ধনাত্মক শক্তির স্পন্দনের পর বিপুল পরিমাণ ঋণাত্মক শক্তি এই পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা সম্ভব (শাটারের মাধ্যমে ধনাত্মক শক্তিগুলোকে বাক্সের বাইরে রাখা হয়)। দুটি স্পন্দনের ভেতরের এই মধ্যবর্তীকালের ব্যবধান বেশ বড় হতে পারে, যতক্ষণ ধনাত্মক স্পন্দনের শক্তি অনেক বেশি থাকে। তাত্ত্বিকভাবে, একটা টাইম মেশিন বা ওয়ার্মহোলের জন্য সীমাহীন ঋণাত্মক শক্তি উৎপাদনের এটি আদর্শ উপায় বলে মনে হয়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখানে একটা জটিলতা আছে। শাটারটি বন্ধ করার সময় বাক্সের ভেতরে দ্বিতীয় একটি ধনাত্মক শক্তি তৈরি হয়। অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন না করলে ধ্বংস হয়ে যায় ঋণাত্মক শক্তির স্পন্দন। হয়তো এ প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে পারবে কোনো উন্নত সভ্যতা। শক্তিশালী ঋণাত্মক শক্তির স্পন্দনকে পরবর্তী ধনাত্মক শক্তির স্পন্দন থেকে আলাদা ভাগ করে ফেলা হবে। এখানে কোনো সেকেন্ডারি স্পন্দন ঋণাত্মক শক্তিকে ধ্বংস না করেই এটা সম্ভব।

ক্যাসিমির ইফেক্টে এই তিনটি সূত্র প্রয়োগ করা যায়। আমরা যদি এক মিটার আকারের কোনো ওয়ার্মহোল বানাতে চাইলে, অবশ্যই ১০^-২২ মিটারের (একটা প্রোটনের ১০ লাখ ভাগের এক ভাগ আকৃতির) মধ্যে ঘনীভূত করতে হবে ঋণাত্মক শক্তি। আবার বলি, কেবল অতি উন্নত কোনো সভ্যতার পক্ষেই হয়তো এ রকম অবিশ্বাস্য ছোট দূরত্বের মধ্যে বা অবিশ্বাস্য ক্ষুদ্র সময়ের বিরতি আয়ত্ত করার মতো প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি বানানো সম্ভব।

দশম পদক্ষেপ : কোয়ান্টাম ট্রান্সজিশনের জন্য অপেক্ষা

আমরা দশম অধ্যায়ে দেখেছি, নিজেদের মহাবিশ্বে ক্রমবর্ধমান শীতলতার মুখোমুখি হওয়া বুদ্ধিমান সত্তা হয়তো আরও ধীরগতিতে চিন্তা করবে। আবার হাইবারনেট করবে দীর্ঘ সময় ধরে। চিন্তা করার এই ধীরগতি হারের প্রক্রিয়া হয়তো ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর ধরে চলতে থাকবে। আর সেটা হয়তো কোয়ান্টাম ঘটনাগুলোর সংঘটনের জন্য পর্যাপ্ত সময়। সাধারণত আমরা বুদ্বুদ মহাবিশ্বগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি এবং অন্য কোয়ান্টাম মহাবিশ্বগুলোর ট্রান্সজিশন বা ক্রান্তিকাল বাতিল করে দিতে পারি। কারণ, এগুলো আসলে খুব বিরল ঘটনা। তবে পঞ্চম পর্যায়ে বুদ্ধিমান সত্তা হয়তো এত ধীরগতিতে চিন্তা করতে পারে যে এ রকম কোয়ান্টাম ঘটনাগুলো তুলনামূলকভাবে সাধারণ ঘটনায় পরিণত হতে পারে। তাদের নিজেদের বস্তুগত সময়ে, তাদের চিন্তা করার হার হয়তো তাদের কাছে পুরোপুরি স্বাভাবিক বলে মনে হবে। কিন্তু তখন প্রকৃত সময়ের পরিসর হয়তো এতই দীর্ঘ হবে যে কোয়ান্টাম ঘটনাগুলো হয়ে উঠবে সাধারণ ঘটনা।

তাই যদি হয়, তাহলে এ রকম বুদ্ধিমান সত্তাদের হয়তো আরেকটি মহাবিশ্বে পালিয়ে যাওয়ার জন্য শুধু ওয়ার্মহোল উদয় হওয়ার এবং কোয়ান্টাম ক্রান্তিকাল ঘটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। (এ রকম কোনো সত্তা হয়তো কোয়ান্টাম ক্রান্তিকালকে সাধারণ বিষয় হিসেবে দেখবে। তবে এখানে একটা সমস্যা হলো, এসব কোয়ান্টাম ইভেন্ট পুরোপুরি অনিশ্চিত। আরেকটি মহাবিশ্বে চলে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে সে ক্ষেত্রে। কারণ, তারা জানতে পারবে না, ঠিক কখন পালানোর পথ খুলে যাবে, কিংবা সেই পথ তাদের কোথায় নিয়ে যাবে। কোথাও ওয়ার্মহোল খুলে গেলে হয়তো এ মহাবিশ্ব ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করবে না এই বুদ্ধিমান সত্তারা। তবে ওয়ার্মহোলে ঝাঁপ দেওয়ার আগে এর বৈশিষ্ট্য হয়তো পুরোপুরি বিশ্লেষণ করতে পারা যাবে না। )

একাদশ পদক্ষেপ : সর্বশেষ আশা

এক মুহূর্তের জন্য অনুমান করা যাক, ওয়ার্মহোল ও কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে ভবিষ্যতের সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাহ্যত অজেয় এক সমস্যার মুখোমুখি হবে। হয়তো দেখা যাবে, স্থিতিশীল ওয়ার্মহোলগুলোর আকৃতি অতিপারমাণবিক। ধরে নেওয়া যাক, ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে প্রকৃত ভ্রমণ আমাদের দেহের ওপর অসহনীয় চাপ সৃষ্টি করে। এমনকি কোনো প্রতিরক্ষামূলক বর্ম ব্যবহার করেও এ চাপ থেকে নিস্তার মেলে না। আবার তীব্র টাইডাল ফোর্স, বিকিরণ ক্ষেত্র, আগত পতনশীল আবর্জনার মতো বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জ মারাত্মক বলে প্রমাণিত হবে। এসব সত্য হলে একটামাত্র বিকল্প পথ খোলা থাকবে মহাবিশ্বের ভবিষ্যতের বুদ্ধিমান প্রাণীদের জন্য। সেটা হলো একটা নতুন মহাবিশ্বে পর্যাপ্ত তথ্য ঢুকিয়ে দেওয়া, যাতে ওয়ার্মহোলের আরেক প্রান্তে আমাদের সভ্যতা নতুন করে গড়ে উঠতে পারে।

প্রকৃতিতে জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হলে তার মধ্যে টিকে থাকার জন্য কোনো না কোনো উদ্ভাবনী পদ্ধতি খুঁজে বের করে। হাইবারনেট করে বা শীতনিদ্রায় চলে যায় কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী। কিছু মাছ ও ব্যাঙের দেহে অ্যান্টিফ্রিজের মতো একধরনের রাসায়নিক থাকে। সেগুলো তাদের দেহের তরল পদার্থগুলোর সঙ্গে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে হিমশীতল অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে এসব প্রাণী। স্পোর তৈরির মাধ্যমে নিজের বিলুপ্তি ঠেকায় ছত্রাক। একইভাবে মানবসত্তা হয়তো আরেকটি মহাবিশ্বের দিকে যাত্রাপথে তাদের দৈহিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিকল্প কোনো না কোনো পথ খুঁজে বের করবে।

একটা ওকগাছের কথা চিন্তা করুন। গাছটি তার ছোট্ট ছোট্ট বীজগুলো সব দিকে ছড়িয়ে দেয়। বীজগুলো ক. ছোট, স্থিতিস্থাপক ও ঘনবিন্যস্ত; খ. বীজগুলোতে গাছটির পুরো ডিএনএ তথ্য থাকে; গ. মাতৃগাছটি থেকে বীজগুলো নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যাওয়ার জন্য নকশা করা; ঘ. দূরবর্তী মাটিতে নতুন বংশবিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত খাবার থাকে; ঙ. তারা মূলের মাধ্যমে মাটি থেকে পুষ্টি ও শক্তি গ্রহণ করে এবং নতুন মাটিতে বেঁচে থাকে। একইভাবে একটা সভ্যতাও তার ‘বীজকে’ ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে প্রকৃতির এই ধর্ম নকল করার চেষ্টা করতে পারে। সেটি করতে আজ থেকে হয়তো কয়েক বিলিয়ন বছর পর অতি উন্নত ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহার করতে পারে।

স্টিফেন হকিং বলেছিলেন, ‘বাহ্যত মনে হয়…কোয়ান্টাম তত্ত্ব মাইক্রোস্কোপিক ভিত্তিতে টাইম ট্রাভেলের অনুমোদন করে।’ হকিংয়ের কথা সত্যি হলে উন্নত সভ্যতার সদস্যরা তাদের দৈহিক সত্তার বিকল্প কিছুতে পাল্টে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সময়ের পেছন দিকে বা অন্য কোনো মহাবিশ্বের দিকে দুঃসাধ্য ভ্রমণে অংশ নেওয়া যাবে এর মাধ্যমে। কার্বনের সঙ্গে সিলিকন যোগ করে এবং চেতনাকে খাঁটি তথ্য কমিয়ে হয়তো সেটা করা যাবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা যায়, এই মাত্রার দুঃসাধ্য ভ্রমণের জন্য আমাদের কার্বনভিত্তিক দেহ হয়তো খুবই নাজুক। দূর ভবিষ্যতে আমরা হয়তো উন্নত ডিএনএ ইঞ্জিনিয়ারিং ও রোবটিকসের মাধ্যমে আমাদের চেতনাকে আমাদের সৃষ্ট রোবটের সঙ্গে সংযুক্ত করে ফেলতে পারব। আজকের প্রেক্ষাপটে কথাটা শুনতে উদ্ভট মনে হলেও বিলিয়ন থেকে ট্রিলিয়ন বছর পর এটাই হয়তো হয়ে উঠবে আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়।

হয়তো তাদের মস্তিষ্ক ও ব্যক্তিত্বগুলো সরাসরি মেশিনে সংযুক্ত করার প্রয়োজন হবে। অনেকভাবে করা যায় সেটা। কোনো বাস্তবধর্মী সফটওয়্যার প্রোগ্রাম বানিয়ে হয়তো আমাদের সব রকম চিন্তাপ্রক্রিয়া নকল করা যাবে, যার ব্যক্তিত্ব হবে হুবহু আমাদের মতো। আরও উচ্চাভিলাষী প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন কার্নেগি মেলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যান্স মোরাভেক। তাঁর দাবি, সুদূর ভবিষ্যতে আমরা হয়তো নিউরন থেকে নিউরন, আমাদের মস্তিষ্কের আর্কিটেকচারকে সিলিকনের ট্রান্সজিস্টরে উৎপাদন করতে সক্ষম হব। মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরাল সংযোগ সংশ্লিষ্ট ট্রান্সজিস্টরের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হবে, যা কোনো রোবটের ভেতরের নিউরনের কার্যকলাপ নকল করতে পারবে।

টাইডাল ফোর্স ও বিকিরণ ক্ষেত্র খুবই তীব্র হওয়ার আশঙ্কা থাকার কারণে ভবিষ্যতের সভ্যতাকে চরমভাবে ন্যূনতম জ্বালানি, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বহন করতে হতে পারে। একই সঙ্গে বহন করতে হবে ওয়ার্মহোলের অপর প্রান্তে আমাদের প্রজাতিকে নতুন করে তৈরি করতে সর্বনিম্ন পরিমাণে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহার করে ওয়ার্মহোলের মধ্য দিয়ে মাইক্রোস্কোপিক শিকল পাঠানো হয়তো সম্ভব। একটা যন্ত্রের ভেতরের এই শিকল থাকবে। যন্ত্রটির আকার কোষের চেয়ে বেশি বড় হবে না।

ওয়ার্মহোলটা যদি খুব ছোট হয়, অর্থাৎ যদি একটা পরমাণুর পরিসরের হয়, তাহলে হয়তো আলাদা পরমাণু দিয়ে তৈরি বড় ন্যানোটিউব পাঠাতে হবে বিজ্ঞানীদের। ন্যানোটিউবগুলো পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে এনকোড করা থাকবে, যা দিয়ে ওয়ার্মহোলের অপর প্রান্তে পুরো প্রজাতি পুনরায় তৈরি করা যাবে। আবার ওয়ার্মহোলটি কোনো অতিপারমাণবিক কণার আকৃতির হলে ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে নিউক্লিও পাঠানোর জন্য উপায় খুঁজে বের করতে হবে বিজ্ঞানীদের। এমন কোনো উপায়, যাতে ওয়ার্মহোলের অন্য প্রান্তে ইলেকট্রনগুলোকে টেনে নেওয়া যায়। এরপর নিজেরাই পরমাণু ও অণুতে পুনর্গঠিত হবে সেগুলো। কিন্তু ওয়ার্মহোল এর চেয়েও ছোট হলে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক্স-রে বা গামারশ্মি দিয়ে তৈরি লেজার বিম ব্যবহার করে ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে সূক্ষ্ম কোড পাঠানোর কথা ভাবা যেতে পারে। ওয়ার্মহোলের অন্য প্রান্তে সভ্যতাকে কীভাবে পুনর্গঠন করতে হবে, তার দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে এর মাধ্যমে।

এই স্থানান্তরের লক্ষ্য হলো ওয়ার্মহোলের অন্য প্রান্তে কোনো মাইক্রোস্কোপিক ন্যানোবট তৈরি করা। এই ন্যানোবটের মিশন হবে উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে বের করা, যেখানে আমাদের সভ্যতাকে নতুন করে তৈরি করা যাবে। এটি বানানো হবে পারমাণবিক পরিসরে। তাই উপযুক্ত কোনো গ্ৰহ খুঁজে বের করতে বিশালাকৃতির বুস্টার রকেট বা বিপুল পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন হবে না। আসলে অনায়াসে আলোর গতিতে ছুটে যেতে পারবে এই ন্যানোবট। কারণ, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ব্যবহার করে অতিপারমাণবিক কণাগুলোকে আলোর গতির কাছাকাছিতে পাঠানো তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ। আবার এর জন্য লাইফ সাপোর্ট বা অন্য সব জবরজং হার্ডওয়্যারেরও দরকার নেই। কারণ, ন্যানোবটের মুখ্য উপাদান হলো, আমাদের প্রজাতির পুনরায় জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ তথ্য।

ন্যানোবট একবার নতুন কোনো গ্রহ খুঁজে পেলে, সেটা ওই গ্রহে সহজলভ্য কাঁচামাল ব্যবহার করে বিশালাকৃতির কারাখানা গড়ে তুলবে। সেই কারখানায় নিজেই নিজের রেপ্লিকা তৈরি করবে। আবার বড়সড় ক্লোনিং ল্যাবরেটরিও তৈরি করবে এসব ন্যানোবট। এই ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় ডিএনএ সিকোয়েন্স তৈরি করা সম্ভব হবে। তারপর তা কোষের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে পুরো জীবসত্তার নতুন করে জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এভাবে একসময় শুরু হবে গোটা প্রজাতিসমূহের জন্মপ্রক্রিয়াও। ল্যাবের এসব কোষ একসময় বেড়ে উঠে পুরোপুরি প্রাপ্তবয়স্ক জীবসত্তায় পরিণত হবে। তাদের স্মৃতিশক্তি ও ব্যক্তিত্ব থাকবে আদি মানুষদের মস্তিষ্কের মতো।