নতুন শহরে পুরাতন ভৃত্য

‘ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর’ বলতে একনিমেষে যাদের চেহারা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাদের আর আজকের কলকাতা শহরে বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ তারা হল সেকালের ‘নতুন শহর’ কলকাতার ‘পুরাতন ভৃত্য’। কলকাতায় আজ এমন কোনো মধ্যবিত্ত পরিবার আছেন কিনা সন্দেহ, যাঁরা গৃহভৃত্যের দৈনন্দিন সমস্যায় জর্জরিত নন। উচ্চবিত্ত পরিবারেও সমস্যাটি প্রায় একরকমের। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত, সকল শ্রেণির শহুরে ভদ্রলোকের একঘেয়ে অভিযোগ হল-ভৃত্যদের প্রভুভক্তি দ্রুত কমে যাচ্ছে, ক্রমে তারা স্বাধীনচেতা, দুর্বিনীত ও উদ্ধত স্বভাব হয়ে উঠেছে। উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোকেরা কতকটা বংশানুক্রমে ভৃত্য নির্ভর আয়েশি জীবনযাপন করে এসেছেন এবং তাঁদের সামাজিক ‘Paraphernalia of Gentility’-র প্রধান উপকরণের যোগান দিয়েছে ভৃত্যরা। আজকে তাঁদের সেই ভদ্রতার সাজ-সরঞ্জামের এতবড় একটি উপকরণ প্রায় বাতিল হয়ে যেতে বসেছে বলে, তাঁরা ভৃত্যদের উপর তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁদের আয়েশ নয় শুধু, বাইরের কেতাদুরস্ততা পর্যন্ত বজায় রাখা আজ কঠিন হয়ে উঠেছে। ‘বেত’ সম্বন্ধে তো বটেই, ‘বেতন’ সম্বন্ধেও ভৃত্যরা আজ সচেতন হয়েছে। আজ যদি বাবুরা কেউ তাঁদের ভৃত্যকে বলেন, ‘পাজি, বেরো তুই আজি দূর করে দিনু তোরে’, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই একথা বলার আর সুযোগ পাবেন না যে,-‘পরদিন উঠে দেখি, হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি’-এবং

‘প্রসন্ন মুখ, নাহি কোন দুখ, অতি অকাতরচিত্ত

ছাড়ালে না ছেড়ে, কি করিব তারে, মোর পুরাতন ভৃত্য।’

ছাড়াবার অনেক আগেই ভৃত্যরা আজকাল ছেড়ে চলে যায়, এবং ‘প্রসন্নমুখ’, ‘অকাতরচিত্ত’ ভৃত্য আজকাল নির্ভেজাল গব্যঘৃতের চেয়েও অনেক বেশি দুর্লভ। কালের যাত্রায়, পরিবর্তনের স্রোতে সেই সব সেকালের ভৃত্য সমাজের নদীর উপর দিয়ে বন্যার বেগে ভেসে চলে গেছে। ভদ্রালোকের ভদ্রতার মুখের দিকে চেয়ে সমাজের গতি থিতিয়ে থাকেনি, থাকেও না কখনও। আজকের ভৃত্যবিলাপ তাই বৃথা। বৃথা বলেই সেকালের নতুন শহরের পুরাতন ভৃত্যদের কথা আজ অনেকটা কাল্পনিক কাহিনি বলে মনে হয়। সাহেব-নবাবদের মতন সেকালের নতুন শহরের নতুন সমাজে পুরাতন ভৃত্যদের উদ্ভব হয়েছিল। অন্যান্য সামাজিক জনশ্রেণির মতন আজ তাদেরও ঐতিহাসিক প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সামাজিক শ্রেণি হিসেবে আজও তারা একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ইংলণ্ডেও চাকুরিজীবীদের মধ্যে ভৃত্যদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই সময় ইংলণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে, এবং তার ফলে ভৃত্যশ্রেণির চাহিদা ও সরবরাহ দুইই বেড়ে যায়। শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে সমাজে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ হতে থাকে, অখ্যাত-অজ্ঞাতরা অর্থলাভের স্বাধীন সুযোগ পেয়ে নতুন সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে থাকেন, এবং নতুন নতুন ধনিক, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারের উৎপত্তি হতে থাকে। শিল্পযুগের নতুন সঙ্গতিপন্ন বণিকশ্রেণি, আভিজাত্যের ক্ষেত্রে সেকালের ফিউডাল লড-ডিউকদের প্রতিন্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। তার জন্য সামাজিক বিলাসিতার সমস্ত উপকরণের চাহিদাও বেড়ে যায়। এইসব উপকরণের মধ্যে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ও পোষাকপরিচ্ছদের মতন চাকরবাকরও অপরিহার্য ছিল। এইসব নতুন ধনিক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাসবাসনা চরিতার্থের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইংলণ্ডে ভৃত্যশ্রেণির চাহিদা ও সরবরাহ বাড়তে আরম্ভ করে। নতুন ও পুরাতন অভিজাতশ্রেণির চাহিদা প্রায় সমান হয়ে ওঠে। নতুন-হঠাৎ-বড়লোকেরা বাইরের জাঁকজমকের জন্য যেমন লালায়িত হয়ে ওঠেন, তেমনি পুরাতন বনেদি অভিজাতরা নতুন মধ্যবিত্তের চ্যালেঞ্জে নিজেদের বিলীয়মান সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য অতিমাত্রায় কাতর হয়ে ওঠেন। সামর্থ্যের অতীব হলেও, তাঁদের দিক থেকে ভৃত্যপোষণ অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে। উদীয়মান ও অস্তমান অভিজাতশ্রেণির সামাজিক মর্যাদার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে, শিল্পযুগের সন্ধিক্ষণে ইংলণ্ডে ভৃত্যশ্রেণির সামাজিক মর্যাদার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে, শিল্পযুগের সন্ধিক্ষণে ইংলণ্ডের ভৃত্যশ্রেণির চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যায়। ঐতিহাসিক জীব হেখট এই বিষয়টি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।[১]

মধ্যযুগের লর্ডদের তুলনায় নব্যযুগের ধনিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণির ভৃত্যের বিলাসিতা অবশ্য অনেক কমে গিয়েছিল। পূর্বের লর্ডদের পরিবার শতাধিক ভৃত্যপোষণ স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। পনের শতকের মাঝামাঝি ওয়ারিকের আর্ল ৬০০ জন ভৃত্য নিয়ে পার্লামেণ্টে যাতায়াত করতেন। তার চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র জীব একজন ডেপুটি স্টুয়ার্ড যেতেন ২৯০ জন ভৃত্য নিয়ে। পরবর্তীকালে এত বিশাল ভৃত্যের বহর কমতে থাকে। ষোল শতকে লর্ড পরিবারের ভৃত্যসংখ্যা গড়পড়তায় শতখানেকে দাঁড়ায়। সতের শতকে আরও খানিকটা কমে যায়। আঠার শতকে দেখা যায়, পরিবার প্রতি ভৃত্যসংখ্যা প্রায় ৪০-৫০ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পূর্বের যৌথ-পরিবারের বিপুল আয়তনও তখন অনেকটা শীর্ণ হয়ে এসেছে। এই পরিবারিক আয়তন হ্রাসের সঙ্গে তুলনা করলে ৪০-৫০ জন ভৃত্য যথেষ্ট বেশি বলতে হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ১০ থেকে ১৫।২০ জন ভৃত্য প্রতিপালিত হত। জীন হেখট বহু পরিবারের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন।

নতুন শহুরে সমাজে ভৃত্যের সংখ্যাবৃদ্ধির আরও একটা পরোক্ষ কারণ ছিল। সেই কারণটি হল, ব্যক্তির নামগোত্রহীনতা (anonymity)। গ্রাম্য সমাজের স্বল্পপরিসরে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, এবং কুলগত ও পরিবারিক পরিচয় ছিল মানুষের কাছে প্রধান। শহুরে সমাজে ব্যক্তিমাত্রেই অজ্ঞাতকুলশীল হয়ে উঠল, এবং সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ডও গেল বদলে। কুলগৌরবের বদলে জীবনযাত্রার বাহ্য সমারোহটাই বড় হয়ে উঠল। এই বাহ্য সমারোহের ইন্ধন যোগাতে হল ভৃত্যশ্রেণিকে। যার যত বেশি ভৃত্য পালনের ক্ষমতা, তার তত বেশি সামাজিক মর্যাদা। নতুন শহরের নতুন সমাজের মর্যাদার প্রতিযোগিতায় ভৃত্যদেরই আত্মোৎসর্গ করতে হল সবার আগে। দলে দলে শহরে এসে তারা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগল।

সমাজের যে সব স্তর থেকে ভৃত্যদের আমদানি হত শহরে, তার মধ্যে চাষি, ক্ষেতমজুর ও কারিগরদের স্তরই প্রধান। মেহনত গ্রামেও করতে হত, শহরেও করতে হত, কিন্তু নতুন শহরের মেহনতের মধ্যে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ভেসে উঠল ভৃত্যশ্রেণির চোখের সামনে। গ্রামে মাঠে ঘাটে যে মেহনত করে বেঁচে থাকতে হয়, সে-মেহনত যেমন একঘেয়ে তেমনি ভবিষ্যৎহীন। অতএব-‘No man that can live the idle and luxurious life of a…Servant in town will live on plain food and work hard for the farmer in the country’-(জীন হেখট উদ্ধৃত)। মেহনত করেই যাদের খেতে হবে তাদের কাছে একটানা ছন্দের গ্রাম্যজীবনের চেয়ে স্বভাবতঃই নতুন শহরে সমাজ-জীবনের ‘ছন্দবৈচিত্র্য’ অনেক বেশি লোভনীয় হয়ে উঠল। এই বৈচিত্র্য ছাড়াও আরও একটি বড় আকর্ষণ হল ‘নগদ টাকা’। মেহনত যাচাই করার, এবং দর কষাকষি করে তার বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধি করার সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিল নতুন শহরে। মেহনতের নগদ মূল্য হিসেবে টাকার টানেও অনেকে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ধাবমান হল। একে এক ধরনের cash-rush বলা যেতে পারে। নবযুগের শহরে টাকাটাই হল ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ও সামাজিক মর্যাদার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক, গ্রাম্যসমাজে তা নয়। সেইজন্য জীন হেখট বলেছেন : ‘To the daughters of tradesman, as well as to the sons of cottagers, then, service had an appeal because it meant the possibility of substantial pecuniary rewards and the possibility of social elevation.’

আঠার শতকে বাংলাদেশেও কতকটা অনুরূপ সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশের দিক থেকে না হলেও, অন্যান্য দিক থেকে লণ্ডনের সঙ্গে কলকাতার সামাজিক অবস্থার খানিকটা সাদৃশ্য ছিল বলে ভুল হয় না। বিদেশি ইংরেজদের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা কলকাতা শহরের আকর্ষণ বরং ওদেশের চেয়ে এদেশের গ্রাম্যলোকের কাছে অনেক বেশি ছিল। সতের শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজরা এখানে কুঠি স্থাপন করে ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করেছিলেন, এবং তার প্রায় একশো বছর পরে পলাশির যুদ্ধে তাঁদের জয় হয়েছিল। তার মধ্যে কলকাতার সুতানুটি গোবিন্দপুর ও তার পরিপার্শ্বে জমিদারি করে, এবং দেশের সর্বত্র কোম্পানির তরফ থেকে ও ব্যক্তিগতভাবে, বৈধ ও অবৈধ উপায়ে বাণিজ্য করে, ইংরেজরা এদেশের গ্রাম্যসমাজের অর্থনৈতিক গড়নকে ভাঙতে আরম্ভ করেছিলেন। গ্রামের চাষি ও কারিগরেরা নানাদিক থেকে অসহায় ও বিপন্নবোধ করছিল। অনেক ক্ষেত্রে তারা কুলবৃত্তি থেকে উৎখাত হয়ে নতুন বৃত্তির সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছিল জীবনধারণের জন্য। এই অবস্থায় নতুন শহর কলকাতায় জীবিকা ও বৃত্তির সন্ধানে যাত্রা করা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া নতুন শহরের আলাদা আকর্ষণ তো ছিলই। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের এই বিভ্রান্ত ও উৎখাত চাষী কারিগরেরাই নতুন শহরে এসে ভৃত্য শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। ইংরেজ আমলের বর্ধিষ্ণু রাজধানীতে তারা এসেছে জীবিকার জন্য, এবং একঘেয়ে জীবনের একটু বৈচিত্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশায়।

নতুন কলকাতা শহরে একটি নতুন সমাজের কাঠামোও তখন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। সতের শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকেই শেঠ-বসাকরা ও অন্যান্য বণিক কারিগরেরা ভাগীরথীর পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকের নতুন শহরে বসবাস ও বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেছিলেন। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম থেকে বড়বাজার পর্যন্ত গঙ্গার ধারে, ইংরেজের কুঠির কাছাকাছি তাদের বসতি ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়মের কাছে পূর্বে যে গোবিন্দপুর গ্রাম ছিল, আঠার শতকের প্রথম পর্বের দিকে কলকাতার বনেদি পরিবারের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকে সেখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বিদেশিদের অধীনে চাকরি-বাকরি ও ব্যবসাবাণিজ্য করে প্রচুর ধনোপার্জন করেছিলেন। সূতানুটি কলিকাতা গোবিন্দপুর গ্রামসমষ্টিও তখন ধীরে ধীরে নগরের রূপধারণ করছিল। আঠার শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে এই উদীয়মান নগরে একটা নতুন সমাজও গড়ে উঠেছিল। কেবল বিদেশিদের সমাজ নয়, এদেশেরও জনসমাজ। এই নতুন শহুরে দেশীয় সমাজের রূপ তখন খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে না উঠলেও, এইটুকু বোঝা যাচ্ছিল যে নতুন ধনবানেরাই নবযুগের সমাজে প্রাধান্য লাভ করেছেন। আঠার শতকের দ্বিতীয়ভাগে সমাজের রূপ আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ইংরেজ আমলের নতুন বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দি গোমস্তা দালাল ও দেওয়ানেরা নতুন শহরে নতুন বাঙালিসমাজে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অর্থাৎ বিদেশি অভিজাতদের পাশাপাশি কলকাতায় তখন নতুন বাঙালি অভিজাতশ্রেণিও গড়ে উঠেছে, এবং দেশি ও বিদেশি দুই শ্রেণির অভিজাতদের সামাজিক মর্যাদার প্রতিযোগিতার শহরে ভৃত্যশ্রেণির চাহিদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের লোক শহরে আসতে আরম্ভ করেছে প্রধানত চাকরির লোভে, এবং কিছুটা শহরের টানে। চাকরির মধ্যে কলকাতা শহরে তখন নিছক চাকরের চাকরিরই সুযোগ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সাহেবরা নানা কাজের জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় চাকর রাখতে আরম্ভ করেছেন, এবং তাদের দেখাদেখি এদেশি নতুন-বড়লোকরাও ভৃত্যপোষণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ভৃত্যদের এক নতুন স্বর্ণযুগের অভ্যুদয় হয়েছে নতুন কলকাতা শহরে।

রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকান্ত পুরাতন সামন্তযুগের ভৃত্য। বাংলা ১৩০১ সনে, ইংরেজি ১৮৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ‘পুরাতন ভৃত্য’ রচনা করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষে রচনা হলেও এই কাব্যের উৎস হয়ত তাঁর বাল্যস্মৃতি অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের স্মৃতি এবং ঠাকুর-পরিবারের স্মৃতি। কলকাতা শহরের ধনিক অভিজাত পরিবারের মধ্যে ঠাকুর-পরিবার নিঃসন্দেহে অন্যতম। নতুন শহরে নতুন অভিজাত পরিবারেও যে দীর্ঘকাল পুরাতন ভৃত্যদের গোত্রান্তর হয়নি তা কৃষ্ণকান্তের কাহিনি পাঠ করলেই বোঝা যায়। তার কারণ আমাদের দেশের নতুন শহুরে সমাজে যে অভিজাতশ্রেণির বিকাশ হয়েছিল, তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে সামন্তযুগের মনোভাব বর্জন করতে পারেন নি। বিশেষ করে, পারিবারিক জীবনের আচার-ব্যবহারে ও রীতি-নীতিতে তাঁরা সেকালের সামন্তশ্রেণিকেই অনুসরণ করে চলতেন, যদিও মুখে ইংরেজি উদারতার অনেক কেতাবি বুলি আওড়াতেন। ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের ব্যাপারে সেকালের সঙ্গে একালের বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য ঘটবার মতন বাস্তব অবস্থারও সৃষ্টি হয়নি। দেশে শ্রমশিল্পের বিস্তারের পথ যখন রুদ্ধ হয়ে গেল, তখন নতুন বড়লোকেরা তাঁদের সঞ্চিত বিপুল অর্থ নবাবি চালে ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য অপব্যয় করতে লাগলেন। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হল না বলে ভৃত্যশ্রেণিরও স্বাধীন শ্রমজীবী হওয়ার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে গেল। নতুন শহরে এসে প্রাণধারণের জন্য যারা ভৃত্যের বৃত্তি গ্রহণ করতে ব্যধ্য হল, তারা শেষ পর্যন্ত সেকালের পুরাতন ভৃত্যেই পর্যবসিত হল, নতুন স্বাধীন মেহনতজীবী শ্রেণিতে রূপান্তরিত হতে পারল না। ‘অতি প্রশান্ত’ কৃষ্ণকান্ত তার একটি দৃষ্টান্ত।

সুলতানি ও বাদশাহী আমলে ব্যক্তিগত ও পারিবাহিক কাজকর্মের জন্য অনেক বেশি সংখ্যায় ভৃত্য নিযুক্ত হত। ডঃ আসরফ বলেছেন, ‘the amount of labour expended in the performance of personal services is an outstanding economic fact of the period,’ এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বলেছেন : ‘To illustrate from the life of the highest officials, we will give the example of the Muster-master of Sultan Balban who employed 50 to 60 Domestics for the service of betel-leaves alone-’[২] কেবল পানসাজার জন্য ৫০।৬০ জন ভৃত্য নিয়োগের কথা সাহেব নবাব অথবা নতুন দেশি-নবাবদের আমলে ভাবা যেত না। আঠার উনিশ শতকে নতুন দেশি-বিদেশি অভিজাতশ্রেণির গণ্ডি ও সামাজিক স্তর অনেক বেশি প্রসারিত হয়েছিল। কলকাতার নতুন শহরে সমাজে এই দুই হঠাৎ-গজিয়ে ওঠা দেশি ও বিদেশি অভিজাতশ্রেণির পদমর্যাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভৃত্যদের চাহিদা বেড়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু ব্যক্তি প্রতি ও পরিবার প্রতি তার সংখ্যা নবাবি ও সুলতানি আমলের তুলনায় নিশ্চয় অনেক কমে গিয়েছিল। কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তিগত কাজের জন্য কেউ আর পরে ৫০। ৬০ জন ভৃত্য নিয়োগের কথা নিশ্চয় কল্পনা করতে পারতেন না।

আঠার শতকের ইংলণ্ডের মতন আঠার উনিশ শতকের বাংলাদেশে সেকালের পড়ন্ত ও একালের উঠন্ত অভিজাতদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার রেষারেষির প্রশ্নও দেখা দিয়েছিল মনে হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে যে সব বনেদি পরিবারের অবস্থা পড়ে গিয়েছিল এবং যাঁরা নতুন ধনাভিজাত্যের উচ্চস্তরে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের উভয়ের মধ্যে বাইরের মর্যাদারক্ষার প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। তার উপর নতুন শহুরে সমাজের কেবল ধনগত মর্যাদার প্রাধান্যের জন্য, জীবনযাত্রার বাহ্য আড়ম্বরটাই প্রত্যেকের কাছে অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেকালের গ্রাম্যসমাজে বংশগত মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ব্যক্তিগত পরিচয় ধনমুখাপেক্ষী ছিল না। শহুরে সমাজে ব্যক্তির কুলগত মর্যাদা ক্রমে লোপ পেয়ে গেল, এবং জনবহুল সমাজে ব্যক্তির কাছে ব্যক্তি হয়ে উঠল অজ্ঞাতকুলশীল। শহরের এই অজ্ঞাতকুলশীলের জনসমাজে বাইরের ধনদৌলতের আড়ম্বরটাই ব্যক্তির ও পরিবারের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হয়ে দাঁড়াল। এই বাহ্য আড়ম্বরের অন্যতম উপকরণ হল ভৃত্যশ্রেণী। যাঁর পরিবারে যত বেশি ভৃত্য, তাঁর তত বেশি সামাজিক মর্যাদা। বনেদীদের সঙ্গে অর্বাচীনদের আভিজাত্যের সংঘাতও প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠল। দুই দিকের মর্যাদার টানাটানিতে ভৃত্যদের চাহিদা ও সরবরাহ ক্রমেই শহুরে সমাজে বাড়তে লাগল।

কলকাতার শহুরে সমাজে এই দুই দিক ছাড়াও আরও একটি তৃতীয় দিক ছিল। অর্থাৎ দুই শ্রেণির এদেশি অভিজাত ছাড়াও, আর একটি তৃতীয় অভিজাতশ্রেণি ছিলেন। তাঁরা হলেন বিদেশি সাহেব, কোম্পানির আমলের ইংরেজ ব্যবসায়ী, কর্মচারী ও আমলাগোষ্ঠী। বাদশাহি আমলের আমীর-আমত্যদের মতন এদেশে তাঁরা সামাজিক জীবন যাপন করতেন, এবং উচ্ছৃঙ্খল বিলাসিতায় কেউ কেউ সেকালের খেয়ালি নবাবদেরও হার মানাতেন। ব্যক্তিগত জীবনের ভোগবিলাসের প্রধান সহায় ও সম্বল এদেশের ভৃত্যশ্রেণি। এদেশি হঠাৎ-বড়লোকদের কাছে এই বিদেশিদের জীবনযাত্রাই ‘মডেল’ ছিল। তাঁরা পদে পদে সর্বক্ষেত্রে বিদেশিদের অনুকরণ করে চলতেন। বিদেশিদের হাবভাব আচার-ব্যবহার পর্যন্ত হুবহু অনুসরণ করতে তাঁরা দ্বিধা করতেন না। বিদেশিদের খানসামা খিদমৎগার বেয়ারা চাপরাশি ইত্যাদি ভৃত্যদের মতন তাঁরাও নিজেদের কাজকর্মের জন্য ভৃত্য নিয়োগ করতেন। বিদেশিদের মতন খানাপিনা ভোজসভা ও উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেখানে নিজেদের ভৃত্যবহরের ‘ডিমনস্ট্রেশন’ দিতেন, এবং সেটাকে তাঁদের নতুন ধনলব্ধ সামাজিক সম্ভ্রম ও মর্যাদারক্ষার অন্যতম উপায় বলে মনে করতেন। শোভাবাজারের রাজা, পাইকপাড়ার রাজা, ভূকৈলাসের (খিদিরপুরের) রাজা, ঠাকুর পরিবার অথবা কলকাতার অন্যান্য বাঙালি দেওয়ান বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দি, অথবা মুনসি ও ব্যবসায়ীদের নতুন অভিজাত পরিবারের ভৃত্যগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা বা বিবরণ আলাদাভাবে কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। তা না থাকলেও এই দেশি অভিজাত-শ্রেণির সামাজিক জীবনযাত্রার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে অনুমান করা যায় যে বিদেশি অভিজাতদের সঙ্গে, অন্তত উপকরণ-বাহুল্যের দিক থেকে, তাঁদের জীবনের বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। বিদেশিদের মতন এদেশি বড়লোকদেরও বেশ বড় একটি ভৃত্যগোষ্ঠী শোষণ করতে হত। সাহেবদের মতন তাঁরাও ভৃত্যপোষণ সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করতেন।

নব্যযুগের এই শহুরে সমাজে ভৃত্য পোষণের বিলাসিতারও একটা ‘হিসেব’ ও ‘সীমা’ ছিল। সুলতানি ও নবাবি আমলের মতন তা ‘বেহিসেবি’ ছিল না। তার কারণ প্রভুদের সঙ্গে নবযুগের নতুন ভৃত্যদের সামাজিক সম্পর্কের রূপান্তর ঘটল। সেকালের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মধ্যে টাকার চুক্তিবন্ধনটা প্রধান ছিল না। বাদশাহি আমলেও অবশ্য ভৃত্যরা ‘তঙ্কায়’ বেতন পেত। কিন্তু তা পেলেও সেবাকর্মের বিনিময়ে মনিবের পিতৃতুল্য অভিভাবকতা তাদের প্রাপ্য ছিল। চুক্তির বদলে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে পারস্পরিক নৈতিক বন্ধনই তখন দৃঢ় ছিল বেশি। ভৃত্যগিরির মধ্যে সামাজিক বাধ্যতার মনোভাবটা ছিল প্রবল। আধুনিক যুগে কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন চুক্তিবন্ধনই প্রভু-ভৃত্যের ও মালিক-কর্মচারীর সম্পর্কের ভিত্তি হল, এবং এই বন্ধনের সূত্র হল ‘টাকা’। একালের এই নতুন অর্থনৈতিক সামাজিক বন্ধনকে মার্কস ‘cashnexus’ বলেছেন। টাকার সূত্রে আবদ্ধ চুক্তির বন্ধন নতুন সমাজে যখন প্রধান হয়ে উঠল, তখন স্বভাবতঃই যুগধর্মের প্রভাবে অভিজাতশ্রেণির ভৃত্যবিলাসও বেশ খানিকটা সংযত হল। যদৃচ্ছা ভৃত্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও পোষণ আর সম্ভব হল না। নতুন ইংরেজ প্রভুরাও খানিকটা এই আত্মসংযম দেখতে বাধ্য হলেন। এদেশি হঠাৎ-বড়লোকরাও পুরোপুরি সেকালের ওমরাহ হতে পারলেন না। তার উপর, একালের ভৃত্যদের সেকালের কেনাগোলামির মনোভাবও ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। তারা বুঝতে পারল যে ‘মেহনত’ বেচেই নতুন সমাজে তাদের জীবিকা অর্জন করতে হবে। সেই মেহনতই তাদের মূলধন, যেমন প্রভুদের ও মালিকদের মূলধন টাকা। টাকার মূলধন নিয়োগ করার যেমন স্বাধীনতা আছে মালিকদের তেমনি কর্মক্ষেত্রে মেহনতের মূলধন নিয়োগ করাও তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। মেহনতের বিনিময় মূল্যও তারা বাজারে যাচাই করে গ্রহণ করতে পারবে। নতুন শহুরে সমাজে ভৃত্যদের এই স্বাধীনতা এবং প্রভু ভৃত্যের সামাজিক সম্পর্কের এই রূপান্তরের ফলে ভৃত্যদের তথাকথিত ঔদ্ধত্য বিদ্রোহ ও প্রভুবদলের ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত ভৃত্যেরও অভাব ছিল না, এবং নতুন ইংরেজ প্রভুরা ও অভিজাত বাঙালি মনিবরা প্রভুভক্তির জন্য ভৃত্যদের নানাভাবে পুরস্কৃত করেছেন। কিন্তু তা হলেও, নতুন শহরের নতুন ভৃত্যদের ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রের টানে, শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকান্তের মতন ‘অতি প্রশান্ত’ পুরাতন ভৃত্যে পরিণত হতে অনেক সময় লেগেছে।

ইংরেজদের স্মৃতিকথা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে সেকালের ভৃত্যশ্রেণির আচার-ব্যবহার, বেতন, দস্তুরি ইত্যাদির নানারকম চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। মিসেস ফে (Mrs. Fay) ১৭৮০ সালে তাঁর চিঠি পত্রের মধ্যে ভৃত্য প্রসঙ্গে লিখেছেন ‘আমার খানসামা মাত্র দেড় পাঁইট কাস্টার্ডের জন্য এক গালন মাইলো ও তেরটা ডিম খরচ হয়েছে বলেছিল, ‘This was so barefaced a cheat that I refused to allow it, on which he gave me warning.’ আমি আর একজন খানসামা বহাল করলাম, এবং তাকে গোড়াতেই জানিয়ে দিলাম যে বাজারের জিনিসপত্তরের দাম আমি জানি, অতএব কেনাকাটার ব্যাপারে কোনোরকম প্রতারণা আমি সহ্য করব না। আমার কথায় সে আদৌ দমল না, কেবল দ্বিগুণ বেতনের দাবি জানাল। অবশেষে আমি আমার পুরনো খানসামাকেই আবার কাজে বহাল করলাম। দেখলাম আগেকার চেয়ে এবারে তার চুরির বহর কিছুটা কমেছে। আগে প্রত্যেক লোকের জন্য সে ১২ আউন্স করে মাখন কিনত, অর্থাৎ কেনার হিসেব দিত; এখন ৪ আউন্স করে কেনার হিসেব দেয়।’ মিসেস ফে তাঁর চিঠিতে কেবল খানসামার কথা বলেছেন, কিন্তু কলকাতা শহরে ইংরেজরা আরও অনেক বেশি ভৃত্য নিয়োগ করতেন ব্যক্তিগত কাজের জন্য। শ্রীমতি এমা রবার্টসের ‘হিন্দুস্থান’ ও জনসনের ‘স্ট্রেঞ্জার ইন ইণ্ডিয়া’ গ্রন্থে তার চমৎকার বিবরণ আছে।[৩]

শ্রীমতী এমা লিখেছেন : An establishment in the Bengal Presidency is composed of verious descriptions of Moosulman and Hindoo servants, all of whom have their respective officres.’ খানসামারাই ছিল ভৃত্যদের মধ্যে প্রধান এবং সাধারণত তারা মুসলমানই হত। ভাল একটি খানসামা পেলে গৃহকর্তা পরম সুখে ও নিশ্চিন্তে বাস করতে পারতেন কারণ এমা বলেছেন, ‘He (খানসামা) acts in the capacity of majordomo, purveyor, and confectioner, superintending the cooking department, making the jellies and jams and attending to all the more delicate and elaborate details of the cuisine’. অন্যান্য ভৃত্যরা স্বভাবতঃই খানসামার হুকুম মেনে চলে, এবং অন্যান্য ভৃত্যদের কাজকর্মের দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দিয়ে গৃহকর্তা একরকম নিশ্চিন্তেই থাকেন। খাবার টেবিলে মনিবের চেয়ারের ঠিক পেছনেই দাঁড়াবার অধিকার থাকত একমাত্র খানসামার, তার সঙ্গে পাশে দাঁড়িয়ে থাকত খিদমৎগাররা। পরিবারের প্রত্যেক লোকের জন্য একজন করে খিদমৎগার থাকত। মর্যাদার দিক থেকেও খানসামার পরেই ছিল তাদের স্থান। তারা সবরকমের কাজকর্মই করত, খানখামার নির্দেশ রান্নাবান্না পর্যন্ত। কাজ হিসেবে তাদের মধ্যে মধ্যে আলাদা নামেও ডাকা হত। যেমন যারা মদ ও পানীয় তদারক করত তাদের ‘আবদার’ বলা হত, যারা হুঁকোতামাকের যোগান দিত তাদের বলা হত ‘হুকোবরদার’। সাহেবের খানাটেবিলে খানসামা, আবদার ও হুকোবরদাররা, সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরে চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকত। একজন বা দুজন ‘পাচক’ ও দু একজন ‘মশালচি’ হলেই খানাটেবিলের ভৃত্যবহর সম্পূর্ণ হত। এই চাকরি মুসলমানদেরই একচেটে ছিল, কারণ হিন্দুরা সাহেবদের রান্নাঘর বা খানাটেবিলের সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ করতে চাইত না। ‘সর্দার-বেয়ারা’ থাকত একজন হিন্দু। তার উপর ঘরের তেল, বাতি, আসবাবপত্তর, বিছানা ইত্যাদি ঠিকঠাক করার ভার থাকত। এই সর্দার-বেয়ারার অধীনে, পরিবারের লোকসংখ্যা অনুপাতে থাকত কয়েকজন সাধারণ ভৃত্য ও বেয়ারা। পাল্কিবেয়ারা প্রয়োজন হলে ৮ জন থেকে ১২ জন পর্যন্ত ভৃত্য থাকত। এছাড়া ‘মেথর-মেথরানী’ যারা থাকত তারাও নিচুজাতের হিন্দু। গৃহকর্ত্রীর পরিচারিকা থাকত ‘আয়া’। দরজি থাকত সেলাইয়ের কাজের জন্য, ‘ধোপা’ থাকত কাপড়চোপড় ধোয়ার জন্য, ‘ভিস্তি’ থাকত জল বইবার জন্য। কয়েকজন ‘চাপরাশি’ থাকত বাইরের ছুটোছুটির কাজ করার জন্য-‘They are usually, if Hindoo, highcaste men, Brahmins being frequently candidates for this office, and in the upper provinces of Hindoostan are seldom seen without swords by their sides’ -অর্থাৎ দারোয়ান ও চাপরাশির কাজ করত বেশিরভাগ উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণরা। ‘হরকরা’ নামে একদল ভৃত্য থাকত, যাদের একমাত্র কাজ ছিল সাহেবের বৈঠকখানা ঘরের পিছনের একটি কুঠুরিতে চুপ করে বসে থাকা, এবং ‘কৈ হ্যায়’ বলে সাহেব চেঁচিয়ে উঠলে ‘হুজুর’ বলে সেলাম দিয়ে সাহেবের কাছে এসে দাঁড়ানো।

ভৃত্যবহরের এইখানেই শেষ হলো না। এমা লিখেছেন ‘The outdoor servants are almost innumerable’ সাহেবের প্রত্যেক ঘোড়ার জন্য ‘সহিস’ ও ‘ঘাস কাটার লোক’ লাগত, বগিফিটন-ল্যাণ্ডোর জন্য ‘কোচওয়ান’ ও ‘বেয়ারা’ লাগত, বাগানের জন্য ‘মালি’ লাগত, ছাগল-ভেড়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ‘ভেড়িওয়ালা’ লাগত, হাঁসমুরগির লোক লাগত, এবং শ্রীমতী এমার ভাষায় ‘extra water-carriers, and other extras, and infinitum.’ এরকম অংসখ্য ভৃত্য সাহেবের বাইরের কাজকর্মে নিযুক্ত থাকত। ভৃত্যদের বেতন ৩ টাকা থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত ছিল বলে এমা উল্লেখ করেছেন।

শ্রীমতী এমা রবার্টসের বিবরণ মনোরম হলেও, জনসনের মতন অনুসন্ধানী নয়। জনসন ছিলেন কলকাতার সুপ্রীমকোর্টের অ্যাডভোকেট। তিনি লিখেছেন যে ভৃত্যদের মধ্যে সবার আগে প্রয়োজন একজন খানসামা, ‘who combines in one person the English Louse-Steward, bulter and house-keeper.’ খানসামার বেতন মাসে ১২ টাকা থেকে ২০ টাকা। খানসামার উপরই অন্যান্য ভৃত্য নিয়োগের ভার দেওয়া উচিত, কেবল প্রত্যেকের বেতন তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া দরকার। ভৃত্যদের বেতন সম্বন্ধে জনসন বলেছেন যে একবার তা ঠিক হয়ে গেলে সহজে তা বাড়ানো উচিত নয়। খানসামার কাছ থেকে ভাল কাজ আদায় করতে হলে, জনসনের মতে, তাকে একত্রে ১০০ টাকা করে খরচের জন্য দিয়ে প্রতি সপ্তাহে হিসেব নেওয়া উচিত। বাজার-দরের সঙ্গে হিসেব মেলাতে হলে ডুমতলা লেনের রবার্টসন কোম্পানি প্রতি সপ্তাহে যে ‘Domestic Retail price Current’ প্রকাশ করেন, তাই দেখে মেলান দরকার। ভৃত্যদের বেতন ইচ্ছা করলে খানসামার হাত দিয়েও দেওয়া যায়, কিন্তু জনসন বলেছেন তা না দিতে পারলেই ভাল হয়। গৃহকর্তার বা গৃহকর্ত্রীর উচিত নিজের হাতে ভৃত্যদের বেতন দেওয়া কারণ খানসামার উপর বেতন বন্টনের ভার থাকলে সে সকলের কাছ থেকে ‘দস্তুরি’ আদায় করে। এটা তার ন্যায্য প্রাপ্য, কারণ ‘It is Dustooree, that is, this country’s customs, পাচককে (Cook) জনসন ‘generally a very excellent artist’ বলেছেন।

খানসামা ছাড়া অন্যান্য ভৃত্যদের সম্বন্ধে জনসন যা বলেছেন তা এমার বিবরণের সঙ্গে মিলে যায়। খিদমৎগারদের বেতন মাসে ৬।৭ টাকা। পরিবারের প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির জন্য একজন করে খিদমৎগার দরকার। বাইরে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গেলেও প্রত্যেকের একজন করে খিদমৎগার সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়, এবং সে তার মনিবের চেয়ারের পেছনে সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে। পিওন বা চাপরাশিরা হল ‘family messenger,’ এবং সাধারণত তারা খুব বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী। জনসন বলেছেন ‘He is often sent to a distance of several days’ journey with letters or small parcels and is never known to prove unfaithful, or to cause unnecessary delays.’ লোকজনের ঠিকানা ও বাড়িঘর যেন তাদের নখদর্পণে মনে হয়।

পুরুষ ভৃত্য যত সহজে পাওয়া যায়, মেয়ে চাকরানি তা পাওয়া যায় না। শ্রীমতী এমা বলেছেন যে একজন ভাল খানসামা খোঁজ করলে পাওয়া যায়, কিন্তু একজন ভাল আয়া খুঁজে পাওয়া শক্ত। এদেশের দরিদ্র স্ত্রীলোকরাও, মর্যাদাহানির ভয়ে, অন্য লোকের বাড়িতে চাকরি করতে চায় না বলে এমা অভিযোগ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে মুসলমানই হোক আর হিন্দুই হোক, সাধারণত খুব নীচ জাতের স্ত্রীলোকেরা ছাড়া কেউ আয়ার কাজ করতে চায় না। আয়া পাওয়া গেলেও তাকে গৃহকর্ত্রীর পরিচর্যার কাজকর্ম শিখিয়ে নিতে অনেক সময় লাগে।

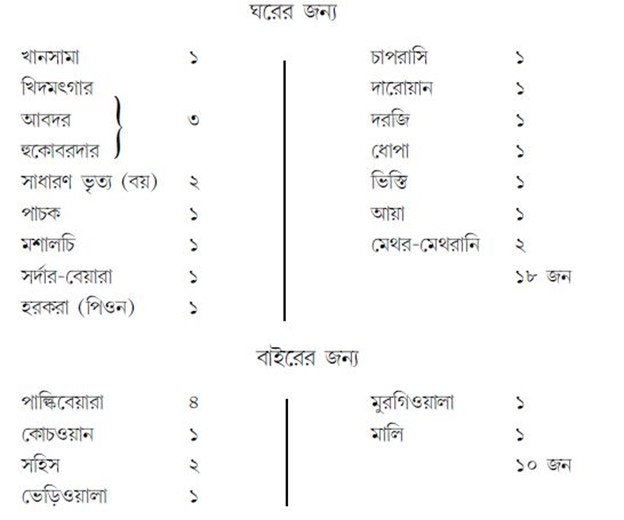

এমা রবার্টস ও জনসনের এই বিবরণ থেকে আমরা পারিবারিক ভৃত্যদের একটি তালিকা তৈরি করতে পারি।

পরিবারের আয়তন অনুযায়ী ভৃত্যসংখ্যা কমত-বাড়ত। খুব ছোট পরিবারেও ঘরে-বাইরের কাজের জন্য যে কয়েকজন ভৃত্য লাগতে পারে তারই হিসাব দেওয়া হয়েছে এখানে। তাতেই দেখা যায়, ঘরের কাজের জন্য ১৮ জন এবং বাইরের কাজের জন্য অন্তত ১০ জন, মোট ২৮ জন ভৃত্য লাগত। একটু বড় পরিবার হলে অন্তত এর দেড়গুণ, অর্থাৎ ৪২ জন ভৃত্য লাগার কথা। একেবারে উচ্চতম অভিজাত পরিবারে, ইংরেজ ও বাঙালি দুইই, এই হিসাবে মনে হয় গড়ে প্রায় ৫০।৬০ জন ভৃত্য পোষণের প্রয়োজন হত। কলকাতা শহরের নতুন ধনিক বাঙালি রাজা-মহারাজাদের পরিবার (যেমন শোভাবাজারের দেবপরিবার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার, পাইকপাড়ার রাজ পরিবার, অন্যান্য দেওয়ান বেনিয়ানদের পরিবার) তার চেয়েও বেশি, প্রায় একশতের কাছাকাছি, ভৃত্য পালিত হত বলে অনুমান করা যেতে পারে। অভিজাত বাঙালি পরিবারের বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তা ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশি বেহিসেবি ছিল। এদেশি চরিত্রের অসংযমের সঙ্গে বিদেশি জীবনযাত্রার অনুকরণেচ্ছা, তাঁদের দিক থেকে ভৃত্যের চাহিদা যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছিল। এদেশি রীতি অনুযায়ী একদল ভৃত্য, এবং বিদেশি কায়দা অনুযায়ী আর এক দল-ভৃত্য, এই দুইদল ভৃত্য পোষণ করতে গিয়ে তাঁদের ভৃত্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেত। দেশি-বিদেশি দুরকমের আভিজাত্যের তাগিদ মেটাতে এদেশের নতুন শহুরে অভিজাতরা প্রচুর অর্থ এই রকম ভৃত্যপালনে অপব্যয় করতেন। তাঁদের ভৃত্যের বহর দেখে মনে হত যেন তাঁরা মধ্যযুগের সুলতানদের বংশধর।

এমা ও জনসনের বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভৃত্যদের মধ্যে পদমর্যাদারও (rank) একটা প্রশ্ন ছিল। কাজকর্ম ও তার দায়িত্বভেদে ভৃত্যদের মধ্যেও মর্যাদার যথেষ্ট তারতম্য ছিল। পাপড়ি কোমরবন্ধ ইত্যাদি পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে তো বটেই, প্রভুর খানা-টেবিলের কাছে প্রত্যেকের দাঁড়াবার নির্দিষ্ট স্থান থেকেও এই মর্যাদার পাথর্ক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যেত। খানসামার মর্যাদা ছিল সবচেয়ে বেশি, মনিবের চেয়ারের ঠিক পেছনেই ছিল তার দাঁড়াবার স্থান। অন্যান্য ভৃত্যদের মধ্যে দরজি পাচক সরদার-বেয়ারা প্রভৃতির একটা ‘স্বতন্ত্র’ স্টেটাস ছিল। অন্যান্য সকলের মর্যাদার দিক দিয়ে স্থান ছিল নিচু দিকে স্তরবিন্যস্ত। ভৃত্যদের এই মর্যাদার সমস্যা ইংলণ্ডের সমাজেও ছিল এক সময়। ভৃত্যদের একটি পুরনো ‘হ্যাণ্ডবুকে’ দেখা যায়, উচ্চস্তরের ভৃত্যদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে নিম্নস্তরের ভৃত্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য। ‘হ্যাণ্ডবুকের’ লেখক বলেছেন : ‘Never treat those with contempt whose station in the house may happen to be inferior to yours, considering they are placed there by the will of Providence’ (Anthony Heasel The Servant’s Book of Knowlede, 1773), খানসামাদের মর্যাদা ও ক্ষমতা অধিক ছিল বলে তারা অন্যান্য ভৃত্যদের উপর অত্যাচার করার সুযোগ পেত। সেইজন্য ভৃত্যরা কেবল প্রভুর সেবা করেই নিশ্চিন্ত থাকত না, খুদে খানসামা প্রভুকেও তাদের সব সময় খুশি রাখতে হত। খুশি রাখার অন্যতম উপায় ছিল নিয়মিত দস্তুরি দেওয়া।

ভৃত্যের মর্যাদা নির্ভর করত প্রভুর সামাজিক মর্যাদার উপর। জীন হেখট তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের ‘The Servant Hierarchy’ অধ্যায়ে বলেছেন; ‘A Still more important factor was the social position of the employer; for a certain amount of prestige was imparted to the servant, who not only Identified himself with him but was also closely identified with him by others.’ প্রভুর সামাজিক মর্যাদা উন্নত হলে ভৃত্যেরও মর্যাদার ভার বৃদ্ধি পেত। নতুন শহুরে সমাজে শোভাবাজারের রাজবাড়ির ভৃত্যের মর্যাদা, অথবা ঠাকুরবাড়ির ভৃত্যের মর্যাদা, আর বেনিয়ান হিদারাম ব্যানার্জির বা অক্রুর দত্তের বাড়ির ভৃত্যের মর্যাদা একস্তরের ছিল না। প্রভুর মর্যাদার খানিকটা ভাগ ভৃত্যও ভোগ করত। আজও আমাদের সমাজে প্রভু-ভৃত্যের পরস্পরের মর্যাদার এই সম্পর্ক অটুট রয়েছে। এমন কি, আধুনিক সমাজে বড় বড় ‘ইনস্টিটিউশন’ যেখানে ‘এমপ্লয়ার’, সেখানেও দেখা যায়, ইনস্টিটিউশনের মর্যাদাবোধ কর্মচারীদের মধ্যে বেশ প্রতিফলিত। র্যালি ব্রাদার্সের কেরানি আর কোনো দেশি সওদাগরি অফিসের কেরানির কর্ম-মর্যাদা বা সামাজিক মর্যাদা কোনোটাই এক নয়। সরকারি চাকুরে ও বেসরকারি চাকুরের পার্থক্য কেবল যে বাড়িওয়ালার কাছেই আছে তা নয়, সমাজের সাধারণ লোকের কাছেও বেশ আছে। বিবাহের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনেও তা বোঝা যায়। প্রভু-ভৃত্যের মর্যাদার সম্পর্ক সম্বন্ধে ভৃত্যদের পটেকবুকের উপদেশ আজও সামাজিক সত্য হয়ে রয়েছে। সেই উপদেশটি হল এই; ‘You will be known by your master’s rank and fortune’ (Servents’ Pocket Book 1761)। ভৃত্যদের এই প্রভুকেন্দ্রিক মর্যাদাবোধের প্রতি কটাক্ষ করে জেমস টাউনবে (James Townbey) তাঁর High Life Below Stairs (London 1759) গ্রন্থে এক ডিউকের ভৃত্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :

What Wretches are ordinary servants that go on in the same vulgar Track eve’ry Day. Eating, working and sleeping! -But we, who have the Honour to serve the Nobility, are of another species. We are above the common Forms, have servants to wait upon us, and are as lazy and luxurious as our masters.

কলকাতা শহরের অভিজাত পরিবারের খানসামা ও সর্দার-বেয়ারারা আরও গর্বের সঙ্গে এই কথা বলতে পারত। ডিউকের ভৃত্যের তুলনায় তাদের মর্যাদা ও গর্ববোধ কোনোদিক থেকেই কম ছিল না। বড়লোকের খানসামাদের সামাজিক প্রতাপ ও ‘প্রেস্টিজ’ যে কতদূর পর্যন্ত ছিল, তা কলকাতা শহরের রাস্তার নামে তাদের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা থেকে বোঝা যায়।

নতুন শহুরে সমাজের নতুন ভৃত্যদের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক সেকালের দাসদাসীদের মতন ছিল না। নিজেদের মেহনতের নগদ বিনিময়মূল্য সম্বন্ধে তারা অধিকতর সজাগ ছিল, এবং তা স্বাধীনভাবে উচ্চহারে যেখানে ইচ্ছা বিক্রি করতে তারা কুণ্ঠিত হত না। ‘যত পায় বেত, না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে’-পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণকান্তের এই মনোভাব পরবর্তীকালের পরিণতি, এবং পশ্চাদগতিও। আসলে বেত ও বেতন সম্বন্ধে তাদের চেতনা ছিল যথেষ্ট। আজ থেকে দুশো বছর আগে যখন তারা নতুন শহরে জীবিকার সন্ধানে আসতে আরম্ভ করেছিল, তখন থেকেই তাদের নতুন মনিবদের অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তারা বেতন বা মেহনতের মূল্য অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছিল। ১৭৫৯ থেকে ১৭৮৫ সালের মধ্যে কতটা তাদের বেতন-বৃদ্ধি হয়েছিল, তা এই হিসেব দেখলেই বোঝা যায় :

আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, পঁচিশ বছরে মধ্যে, ভৃত্যশ্রেণির পক্ষে এই বেতনবৃদ্ধি করা সহজ ব্যাপার ছিল না। আজকের মতন কোনো সংঘবদ্ধ ধর্মঘট বা আন্দোলন হয়ত তারা তখন করেনি, কিন্তু তা না করলেও নতুন দাবিদাওয়া সম্বন্ধে তাদের শ্রেণিগত চেতনা তখনই বেশ সজাগ হয়েছিল বলে মনে হয়। ২১মে ১৭৫৯, কলকাতার ইংরেজ জমিদার তাঁর পরিষদবর্গের একটি সভা ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, শহরের ভৃত্যদের বেতনবৃদ্ধির জুলুম নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জন জেফানিয়া হলওয়েল (J. Z Holwell), রিচার্ড বেশার (Richard Becher) ও উইলিয়ম ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড (W. Frankland)। শহরের ভৃত্যদের বেতন নিয়ন্ত্রণের জন্য এই সভা ডাকা হয়েছিল, এবং সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মুখবন্ধে ভৃত্যদের সম্বন্ধে যা অভিযোগ করা হয়েছিল তা এই :

Taking into consideration the united complaints of the inhabitants with respect not only to the insolence but exorbitant wages exacted by the menial servants of the settlement for sometime past, and having duly weighed and considered the premises, we are of opinion that their complaints are too justly founded and loudly call for redress… the root of these evils lie in our servants being admitted into the body of sepoys, or received on the works of the new fortifications…[৫]

কলকাতার অধিবাসীরা (নিশ্চয়ই অবস্থাপন্ন) নতুন ইংরেজ জমিদারদের কাছে আবেদন করেছিলেন, ভৃত্যদের জুলুম থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য। জমিদাররা তাঁদের দাবি যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় হল, বেতন নির্দিষ্ট করে দিয়েও তাঁরা বলেছেন যে সিপাহিরা কাজে অথবা নতুন কেল্লা নির্মাণের কাজে এই ভৃত্যশ্রেণির লোকদের নিযুক্ত হবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে তাদের ঔদ্ধত্য এত বেড়ে গিয়েছে এবং বেতনও তারা খুশি মতন দাবি করছে। সিপাহির ও মজুরের কাজের সুযোগ তাদের বন্ধ করে না দিলে, ‘all attempts to redress their insolence and exaction will be rendered fruitless’-বলে জমিদারেরা মন্তব্য করেছেন।

ইংরেজ জমিদাররা যা বলেছেন তার গুরুত্ব আছে। মেহনতি মানুষের সামনে নতুন সমাজে এই প্রথম নানাবিধ ‘alternative employment’ -এর সুযোগ খুলে গেল। যে-কোনো কাজকর্ম তারা স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং যাচাই করে তার জন্য ন্যায্য মজুরিও কিছুটা আদায় করতে পারে। এই সুযোগই তখন ভৃত্যদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ ছিল, যে-সুযোগের কথা তাদের আগেকার কালের দাসদাসীরা কল্পনাও করতে পারত না। নতুন শহরের সমাজের ভৃত্যরা ইচ্ছা করলে তখন সিপাহি হতে পারত, কুলিমজুর হতে পারত, এবং আজকের মতন কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হলে শ্রমিকও হতে পারত। কিন্তু বৈদেশিক শাসনাধীনে দেশীয় শিল্পায়নের সুযোগ তখন আসেনি বলে, শ্রমিক-শ্রেণিতে পরিণত হবার প্রশস্ত পথ তারা খোলা পায়নি। তাই ধীরে ধীরে নতুন শহরে নতুন ভৃত্যরা কৃষ্ণকান্তের মতন পুরাতন ভৃত্য হয়ে পুনর্মুষিক হয়েছে।

ভৃত্যশ্রেণির সামনে থেকে বিকল্প কাজকর্মের সম্ভাবনা ক্রমে যত লোপ পেয়েছে, ততই তাদের অসহায় প্রভুনির্ভরতা বেড়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের জীবনের কোনো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, এবং ইচ্ছা মতন বিচ্ছিন্ন রকমের কাজকর্মেও নিযুক্ত হবার কোনো সুযোগ নেই। এই অবস্থায় যত তাদের প্রভুনির্ভরতা বেড়েছে, তত তাদের বেতনের ও অন্যান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবিদাওয়ার আওয়াজও ক্ষীণ হয়ে এসেছে, একালের ভৃত্যরা সেকালের ভৃত্যদের মতন ব্যক্তিগত দাসত্বকেই অদৃষ্টের লিখন বলে মেনে নিয়েছে। তাদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়েনি, বেতনও বাড়েনি, বরং দুইই অনেকটা কমে গিয়েছিল দেখা যায়। কমে যাবারই কথা, কারণ ইংরেজ ও বাঙালি প্রভুদের আভিজাত্যের জৌলুষ পুরুষানুক্রমে যেমন ম্লান হয়ে এসেছে, তেমনি ভৃত্যদেরও অসহায় প্রভুনির্ভরতা বেড়েছে। সংকট দেখা দিয়েছে দুদিক থেকেই। প্রভুর সংকট এবং ভৃত্যের সংকট। আঠার শতকি প্রভুদের উনিশ-শতকি বংশধরদের পক্ষে অধিক ভৃত্যপোষণের আর ক্ষমতা ছিল না। তাঁদের আভিজাত্যের উৎস সঞ্চিত টাকাকড়ির ভাণ্ডার তখন প্রায় শূন্য হয়ে গেছে, তার জীর্ণ খোলসটি ছাড়া আর কিছু নেই। ভৃত্যদের কর্মান্তরের কর্মোন্নতির আর কোনো আশা নেই। এই দুই সংকটের চাপে শহরের নতুন ভৃত্যরা কয়েক পুরুষের মধ্যে সেকালের পুরাতন ভৃত্যে পরিণত হয়েছে, যেমন শহরের নতুন অভিজাত ধনিকরা অবশেষে সেকালের জীর্ণ অভিজাতগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছেন। নতুন প্রভুরা যেমন শিল্পপতি হয়নি, নতুন ভৃত্যরাও তেমনি শ্রমিক হয়নি। এক্ষেত্রেও প্রভুর সামাজিক রূপ ও মর্যাদা পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণকান্তের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

আঠার শতকের ইংলণ্ডের ভৃত্যশ্রেণি সম্বন্ধে জীন হেখট বলেছেন : ‘It was an important agent in the process of cultural change.’ আধুনিক যুগের নতুন শহুরে সমাজের শ্রেণিগত গড়ন যখন সচল হয়ে উঠল, মধ্যযুগের মতন আর অচল রইল না, তখন সমাজে প্রত্যেক শ্রেণির লক্ষ্য হয়ে উঠল তার উপরের শ্রেণিকে সর্বব্যাপারে নকল করা, এবং প্রাণপণ চেষ্টা করে হলেও উচ্চশ্রেণির স্তরে উন্নীত হওয়া। উঁচু-নিচু শ্রেণির মধ্যবর্তী ব্যবধান যখন নতুন সামাজিক পরিবেশে অতিক্রম্য হয়ে উঠল, তখন বিভিন্ন শ্রেণির ও স্তরের মধ্যে এই উচ্চারোহণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। সমাজের এই শ্রেণিগত ও স্তরগত সচলতাকে বিজ্ঞানীরা ‘vertical mobility’ বলেন। এই ঊর্ধ্বাধ গতিশীলতা আধুনিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে শহুরে সমাজের। এই সমাজের ভৃত্যদের পক্ষে প্রভুদের জীবনযাত্রা হাবভাব চালচলন ইত্যাদি নকল করার ইচ্ছা জাগা স্বাভাবিক তো বটেই অবশ্যম্ভাবীও। সর্বোচ্চ শ্রেণি থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণি পর্যন্ত বাঙালি সমাজে এইভাবে একটা প্রবল অনুকরণেচ্ছা নবযুগের সূচনাকালে জেগে উঠেছিল, এবং তার প্রকাশ হয়েছিল ভৃত্যদের মধ্যে সর্বাধিক। সমাজের উচ্চশ্রেণির লোকের ভৃত্যরা অধস্তন শ্রেণির কাছে কতকটা সাংস্কৃতিক এজেণ্টের মতন ছিল। জীন হেখট বলেছেন : ‘It was extensive system of capillaries through which cultural elements passed from the elite to the classes below. One of the most effective sections of the system was the servant class. আঠার-উনিশ শতকের নতুন শ্রেণিবিন্যস্ত সচল শহুরে সমাজে, উপর থেকে নিচের দিকে, বহুমুখী বিচিত্র ধারায় যে সংস্কৃতি স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, ভৃত্যরা তারই একটি ধারাকে সর্বদাই খরস্রোতা করে রেখেছিল। সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের, লেনদেনের ও মিলন-মিশ্রণের অর্থাৎ acculturation-এর এত বড় শক্তিশালী এজেণ্ট, ‘নেটিব’ ভৃত্যদের মতন, আঠার-উনিশ শতকের বাংলার সমাজে আর কিছু ছিল কিনা সন্দেহ।

নবযুগের বাংলার সমাজে যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তাতে নতুন উচ্চশ্রেণির গৃহভৃত্যদের দান ছিল কতটুকু, তা সত্যই গবেষণার বিষয়। অন্তত বিষয়টি উপেক্ষণীয় নয়। বড় বড় সাহেবদের বাড়ির ভৃত্যরা, নতুন অভিজাত বাঙালি পরিবারের চাকরবাকররা, অন্তঃপুরের ভিতর থেকে নব্য-সাংস্কৃতিক ধারা বাইরের বৃহত্তম জনসমাজের মধ্য ও নিরস্তরে বহন করে নিয়ে যেতে যে খানিকটা সাহায্য করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের ‘ইঙ্গবঙ্গ কালচারের’ অন্যতম প্রবর্তক হল নবযুগের নতুন শহরের নতুন গৃহ-ভৃত্যশ্রেণির। নানাশ্রেণির ভৃত্যদের ভিতর দিয়ে, ভৃত্য-পরম্পরায় বাংলার নতুন মিশ্র-সংস্কৃতির ধারা সমাজের উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে যেত।

কলকাতা শহরে দেশি ভৃত্যরা যে কেবল স্বদেশের সীমানার মধ্যে acculturation-এর দূতরূপে কাজ করত তা নয়, বিদেশের (ইংলণ্ডের) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেও এই মিলন-মিশ্রণের পথ যথেষ্ট সুগম করত। অনেকেই জানেন, সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে যান। সম্ভ্রান্তদের মধ্যে হয়ত রামমোহনই প্রথম ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, কিন্তু একথা অভ্রান্ত যে বাংলাদেশবাসীদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি তাঁর আগে ইংলণ্ডে গিয়েছিল। এই ব্যক্তিদের মধ্যে কেউই স্বনামধন্য নয়, এবং সকলেই নতুন শহরের ভাগ্যবান ভৃত্য। রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গিয়েছেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ড থেকে আর বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারেননি। পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এদেশের লোক লাভবান হওয়ার সুযোগ পায়নি। ভৃত্যদের বেলায় তা হয়নি। এদেশের ভৃত্যরা (পুরুষ ও নারী দুইই) বিদেশি মনিবের সঙ্গে যেমন ইংলণ্ডে গেছে, তেমনি আবার ফিরেও এসেছে বাংলাদেশে। ভারতের জাতীয় মহাফেজখানার দলিলপত্রাদি থেকে সংগৃহীত এদেশি ভৃত্যদের ইংলণ্ডে গমনাগমনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি :

কলকাতা, ২৬ জানুয়ারি ১৭৯৬ : মেসার্স ককারেল ট্রেল অ্যাণ্ড কোং সেক্রেটারির কাছে লিখেছেন, ‘requesting a passage home for two native servants’ (Home Dept. Records, Original Consultations 1 Feb. 1796, No. 54)।’

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ১৭৯৬ : মেসার্স ফেয়ারলি রীড অ্যাণ্ড কোং সেক্রেটারিকে লিখেছেন, requesting the refund of a deposit made for a native servant who did not proceed to Europe’ (O.C. 1 Feb. 1796, No. 61)। ইংলণ্ডগামী ভৃত্যদের জন্য মনিবদের গভর্ণমেণ্টের কাছে জমানত দিতে হত, তারা ফিরে এলে অথবা কোনো কারণে তাদের যাওয়া না হলে তাঁরা তা ফেরত পেতেন।

কলকাতা, ১৩ মার্চ ১৭৯৬ : এম জিরোজিও সাব সেক্রেটারিকে লিখছেন, ‘requesting that a promissory note deposited for a native servant who did not proceeded to Europe may be returned’ (O.C. 14 March, 1796, No. 62)। ইংলণ্ড থেকে ভৃত্যের প্রত্যাবর্তনের পর মনিব ডিরোজিও তাঁর জামানত ফেরৎ চাইছেন।

কলকাতা, ৫ এপ্রিল ১৭৯৬ : অ্যাটর্নি ই. মরিস সেক্রোটারিকে লিখছেন, ‘for return of deposit made for servant who has returned from England, (O. C. 11 April, 1796 No. 46)।

কলকাতা, ১১ জুন ১৭৯৬ : ‘মেসার্স কলভিন্স অ্যাণ্ড ব্যাজেট’ সেক্রেটারিকে, লিখছেন, ‘for return of deposit for two native servants who have returned from Europe’ (O.C. 13 June, 1796, No. 33)।

কলকাতা, ২০ জুন ১৭৯৬ : মেসার্স বার্বার, পামার অ্যাণ্ড কোং সেক্রেটারিকে লিখেছেন ‘for return of diposit for one native servant who has returned from England’ (O.C. July, 1796, No. 27)।

কলকাতা, ১৫ আগস্ট ১৭৯৬ : এইচ ট্রেল সেক্রোটারিকে লিখছেন, to return deposit for a native woman who went to Europe’ (O.C. 22 August 1796, No. 30)।

১৭৯৬ সালে ছ’সাত মাসের মধ্যেই এদেশি ভৃত্যদের ইংলণ্ড ও ইয়োরোপ যাত্রীর এতগুলি সংবাদ পাওয়া যায়। তার আগের ও পরের দলিলপত্রের মধ্যেও নিশ্চয় এরকম সংবাদ আরও অনেক আছে। সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করলে দেখা যাবে, রামমোহন রায়ের জন্মের আগে থেকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই, প্রায় শতাধিক এদেশি ভৃত্য ইংলণ্ডে গিয়ে আবার বাংলাদেশে ফিরে এসেছিল। ফিরে এসে নিশ্চয়ই তারা চুপ করে বসে থাকেনি। বিলেতের ও ইয়োরোপের সমাজের নানারকম গল্প বলে নিশ্চয়ই তারা আসর জমিয়েছে এবং সেখানকার সামাজিক রীতিনীতি আদবকায়দা ও আচার-ব্যবহার তারা যে অন্তত খানিকটা নকল করবার চেষ্টা করেনি, এমন কথা বলা যায় না। জীন হেখট বলেছেন : Consciously and unconsciously the servant tended to indentify with his master. He assumed something of his master’s social status; he took his master as a model to be imitated in detail.’ সচেতনভাবেই হোক বা অবচেতনভাবেই হোক, ভৃত্যরা তাদের প্রভুদের নকল-সংস্করণ হওয়ার চেষ্টা করত, এবং প্রভুর সামাজিক মর্যাদার প্রতিফলিত গৌরব বোধ করতে আদৌ কুণ্ঠিত হত না। মাস্টারকেই সে তার জীবনের ‘মডেল’ মনে করত, এবং পদে পদে মাস্টারের চালচলন, বাকভঙ্গি, সাজপোষাক ইত্যাদি অনুকরণ করে আত্মপদোন্নতির দিবা-স্বপ্ন দেখত। এই অনুকরণপ্রিয়তা গোলামি-মনোভাবের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ইংলণ্ডেও একসময় (আঠার শতকে) ভৃত্যশ্রেণির এই নকল-প্রভু হবার বাসনা যে কত উগ্র হয়েছিল, তা সমসাময়িক সাহিত্যের বহু ভৃত্যাচরিত্রের বিবরণ থেকে বোঝা যায়। ড্যানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe) তাঁর Everybody’s Business is Nobody’s Business গ্রন্থে (লণ্ডন ১৭৬৭) লিখেছেন যে সমাজের চারিদিকে তিনি কেবল ‘the Maid striving to out-do the Mistress’, এই দৃশ্য দেখতে পান। গ্রামের মেয়েরা শহরে এসে যখনই অভিজাত পরিবারের চাকরানির কাজ করতে আরম্ভ করে, অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যায়, ‘Her Neat’s Leather shoes are… transformeed into Stuff or Sattin ones, with high Heels’, এবং তার, ‘poor Scanty Linsey-woolsey Petticoat, is changed into a good silk one.’

কেবল চাকরানির নয়, চাকররাও প্রভুদের সবকিছু এমনভাবে নকল করত, এবং কে প্রভু, কে ভৃত্য, তা কাউকে দেখেই চেনা যেত না।

আঠার ও উনিশ শতকের বাংলার সমাজে এদেশি ভৃত্যরাও সর্বব্যাপারে প্রভুদের নকল করবার চেষ্টা করেছে নিশ্চয়ই। বিদেশি প্রভুদের ‘মডেল’ মনে করে তাঁদের নিখুঁতভাবে তারা ‘কপি’ করার চেষ্টা করেছে। সাহেবের বাড়ির খানসামা-খিদমৎগার ধনিক বাঙালি রাজা-মহারাজার এবং দালাল-বেনিয়ানের পরিবারেও একই কাজে নিযুক্ত হয়েছে, এবং বিদেশি প্রভুদের ‘মডেলটি’ নিখুঁতভাবে তারা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে এদেশি পরিবারের সামনে। রাজা-মহারাজা ও দালাল-বেনিয়ানরা কর্মক্ষেত্রে সাহেবদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য থেকে নকলকর্মে যে একেবারে উৎসাহিত হননি তা নয়। তাঁরা নিজেরাও সোজাসুজি সাহেবিয়ানার যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছেন এবং নবযুগের বাংলার সমাজের প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ‘cultural nexus’ -এর কাজ করেছেন। ‘নেটিব’ ভৃত্যদের মতন আঠার শতকে (এবং উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত) বাংলার সমাজে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আর কোনো শ্রেণি, এমন কি বিলেত ফেরত ভদ্রলোক বাবুরা পর্যন্ত, এমনভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা চিন্তার বিষয়। ভৃত্যরা কেবল এদেশের সাহেবদের কাছ থেকে নয়, খাস ইংলণ্ড-ইয়োরোপের সাহেবদের কাছ থেকেও, সাহেবিয়ানা এদেশেও বহন করে নিয়ে এসেছে। পূর্ব-পশ্চিমের এই সাংস্কৃতিক লেনদেনের ব্যাপারে, বিশেষ করে ইঙ্গবঙ্গ সংস্কৃতির বিকাশে, পাঁচু-ছকু-কালু-নিমু-মুন্না খানসামাদের দানের কথা, সামাজিক সত্যের খাতিরে অন্তত অস্বীকার করা যায় না। কেবল কতটা দান ও কি ধরনের দান, তাই শুধু বিচার্য বিষয় হতে পারে।

১ J. Jean Hecht : The Domestic Servant Class In Eighteenth Century England (London 1956)-এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় ‘The Demand and Supply of Servants” (১০৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২ K.M. Ashraf : Life and Condition of the People of Hindustan, (1200-1550)-A.D.

৩ Emma Roberts : Scenes and Characteristice of Hindostan with Sketches of Anglo-Indian Society : 3 vols (London) Gaorge W. Joghnson (Advocate, Supreme Court, Calcutta 1835) The Stranger is India or three years in Calcutta : 2 vols London (1848)

৪ W.H.Carey : The Good Old Days of Honorable John Company Calcutta 1907, Vol 11, Chepter 6.

৫ Rev. J. Long : Selections from Unpublished Records etc.. Calcutta 1869, 418.