বিশ্বায়ন : একটি সমীক্ষা ও কয়েকটি অমীমাংসিত প্রশ্ন

১. পটভূমি

একজন রসিক ব্যক্তিকে বিশ্বায়নের উদাহরণ দিতে বলা হয়েছিল। তিনি যে উদাহরণটি দেন তা ছিল অত্যন্ত বেরসিক; কেননা, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একটি মর্মান্তিক বিয়োগান্ত ঘটনা। তবু উদাহরণটি অত্যন্ত লাগসই। তিনি বললেন, রাজকুমারী ডায়ানার মৃত্যু বিশ্বায়নের একটি চমৎকার উদাহরণ। তাকে প্রশ্ন করা হলো যে ডায়ানার মৃত্যুর সঙ্গে বিশ্বায়নের কী মিল রয়েছে? তিনি বললেন, এ ঘটনায় একজন ইংরেজ রাজকন্যা তাঁর মিসরীয় ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ফরাসি দেশে সুড়ঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন। তারা একটি জার্মান গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিলেন। গাড়িটির ইঞ্জিন ছিল ওলন্দাজদের তৈরি। গাড়িটি চালাচ্ছিল একজন বেলজিয়াম চালক, যে স্কচ (স্কটল্যান্ডের) হুইস্কি খেয়ে মাতাল ছিল। গাড়িটির পেছন পেছন জাপানি মোটরসাইকেলে চড়ে ছুটে আসছিল একদল ইতালিয়ান চিত্রসাংবাদিক। আহত ডায়ানার চিকিৎসা করলেন একজন মার্কিন চিকিৎসক। তিনি ব্রাজিলের তৈরি ওষুধ ব্যবহার করেন। বিল গেটসের প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ সংবাদ পাঠান একজন মার্কিন নাগরিক । আপনি সম্ভবত এ খবর কম্পিউটারে পড়ছেন, যাতে ব্যবহার করা হয়েছে তাইওয়ানে প্রস্তুত ‘চিপস। এই কম্পিউটারের মনিটর সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশি শ্রমিকেরা সংযোজন করে। এটি বহন করে আনছিল ভারতীয় লরিচালকেরা। পথিমধ্যে ইন্দোনেশীয় জলদস্যুরা লুট করে। এ মাল নামিয়ে আনে সিসিলির নাবিকেরা। জাহাজ থেকে ট্রাকে করে এ মাল বহন করে আনে মেক্সিকোর বেআইনি অভিবাসীরা। এই হলো বিশ্বায়নের উদাহরণ। বর্ণনাটি সর্বাংশে সত্য না হলেও হরহামেশা এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। ছোট এই সংবাদটিতে কমপক্ষে জড়িয়ে রয়েছে ১৪টি দেশের মানুষ। এই খবর যখন ১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, তখন প্রায় ২০০টি দেশে মাতম শুরু হয়। মৃত্যুর পর ডায়ানা যত লোকের আবেগমিশ্রিত সম্মান লাভ করেন, তার অতি ক্ষুদ্র অংশও ট্রয়ের হেলেন, মিসরের ক্লিওপেট্রা বা ভারতের মমতাজ মহলের কপালে জোটেনি। তারও একটি বড় কারণ হলো বিশ্বায়ন।

বিশ্বায়ন শব্দটি ইংরেজি Globalization শব্দের বাংলা রূপান্তর । Globalization শব্দটি চয়ন করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা অনুষদের অধ্যাপক থিয়োডর লেভিট (Theodore Levitt)। ১৯৮৩ সালে হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ’তে তিনি ‘The Globalization of Markets’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে কারিগরি পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী ভোক্তারা সমরূপ হয়ে উঠছে। তাই সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে পণ্যের বাজার বিশ্বায়িত হচ্ছে। বিংশ শতকের শেষ দুই দশকে বিশ্বায়নের ধারণা অর্থনীতি থেকে সংস্কৃতি, পণ্য বিপণন থেকে রাজনীতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বিশ্বায়ন শব্দটির প্রচলন বিংশ শতকের শেষ পাদে হলেও, প্রক্রিয়াটির জন্ম হয়েছে অনেক আগে। কেউ কেউ বলেন, ১৪৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, কলম্বাসের অনেক আগেই বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়ার জন্ম হয়েছে। এঁদের মতে, বিশ্বায়নের উৎস খুঁজতে হবে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে যখন ‘রেশম সড়ক দিয়ে চীনের সঙ্গে ভারত, পারস্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য শুরু হয়। ভেদি মরু-পথ গিরিপর্বত যে দুঃসাহসী বণিকেরা তাদের ব্যবসা পরিচালনা করেছেন, তাঁরাই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার স্রষ্টা। যারা এ মতের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন, তাঁরা বলছেন যে কলম্বাসের অভিযানের আগে বিশ্বের দুটি মহাদেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে পুরোনো জগতের লোকেরা আদৌ জানত না। বিশ্বকে জানার আগে বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে–এ অনুমান সঠিক নয়।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার শুধু ভূগোলের আয়তন ও জ্ঞানের পরিধিই বাড়ায়নি; এই ঘটনা মানুষের ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এ ঘটনা ইতিহাসে কলম্বিয়ান বিনিময় বা Columbian Exchange নামে পরিচিত। দুজন অর্থনীতিবিদের মতে, এ বিনিময়ের তিনটি উপাদান রয়েছে–Diseases, Food and Ideas-ব্যাধি, খাদ্য ও ধ্যানধারণা (নাথান নান ও ন্যান্সি কিয়ান, ২০১০, ১৬৩)।

পুরোনো দুনিয়া থেকে যে মানুষেরা নতুন ভূখণ্ডে আসে, তারা নতুন দুনিয়াতে নিয়ে এল পুরোনো দুনিয়ার রোগবালাই, জীবাণু আর ভাইরাস। ইউরোপিয়ানরা আমেরিকাতে আসার আগে আমেরিকার দুটি মহাদেশে গুটিবসন্ত ছিল না, কারও হাম হতো না, জলবসন্ত ছিল অজানা, কারও ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফাস বা টাইফয়েড হতো না, ডিপথেরিয়া ছিল না। ছিল না কলেরা, দ্রুত সংক্রামক প্লেগ, আরক্ত জ্বর, ঘুংড়ি কাশি বা হুপিং কাশি ও ম্যালেরিয়া। যেহেতু এসব রোগ আমেরিকাতে তখন পর্যন্ত দেখা যায়নি, সেহেতু এসব রোগের ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের কোনো প্রতিরোধক্ষমতাই ছিল না। পুরোনো জগতের মানুষের সঙ্গে এসব রোগ আমেরিকায় এল । রোগগুলো অতি দ্রুতবেগে আমেরিকার দুটি মহাদেশেই ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মৃত্যুর হার নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। আমেরিকার পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ ও আমেরিকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সহিংস লড়াইয়ের ছায়াছবি দেখে অনেকেই মনে করেন যে ইউরোপিয়ানরা আদিবাসীদের গুলি করে হত্যা করেছে। এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই কোথাও কোথাও ঘটেছে, তবে অস্ত্রের আঘাতে অতি অল্পসংখ্যক রেড ইন্ডিয়ান মরেছে, বেশির ভাগ মৃত্যুর কারণ হলো পুরোনো দুনিয়া থেকে আমদানিকৃত রোগ ও মহামারি। জেরেদ ডায়মন্ড (১৯৯৯, ২১০) এ প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন, ‘Far more Native Americans died in bed from Eurasian germs than on the battlefield from European guns and swords. (যুদ্ধক্ষেত্রে ইউরোপিয়ানদের বন্দুক ও অস্ত্রের আঘাতে যত আদিবাসী আমেরিকান মারা গেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিছানায় শুয়ে ইউরেশীয় জীবাণু সংক্রমণে মরেছে)। এ অনুমান মোটেও ঠিক নয় যে ইউরোপিয়ানদের আবির্ভাবের আগে আমেরিকা একটি জনবিরল শূন্যভূমি ছিল। কলম্বাস আসার আগে আমেরিকাতে আদিবাসীর সংখ্যা কত ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে জনসংখ্যার সর্বনিম্ন প্রাক্কলন হচ্ছে ৮০ লাখ আর সর্বোচ্চ প্রাক্কলন অনুসারে কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকাতে ১১ কোটি লোক বাস করত। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ইংল্যান্ডে এ সময়ে মোট জনসংখ্যা ছিল ২০ থেকে ২৫ লাখ এবং সে হিসাবে ৮০ লাখ জনসংখ্যাও নেহাত ফেলনা নয়। ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কারের ১০০ থেকে ১৫০ বছরের মধ্যে নতুন রোগবালাইয়ে ৮০ থেকে ৯৫ ভাগ আদিবাসী আমেরিকান মারা যায়। আমেরিকার দুটি মহাদেশ প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে।

পুরোনো দুনিয়া নতুন দুনিয়াতে এত রোগ ছড়ালেও নতুন দুনিয়া পুরোনো জগতে, মাত্র একটি রোগ পাঠিয়েছিল। এই রোগটি হলো সিফিলিস। স্পেনের নাবিকেরা প্রথমে এ রোগ ইউরোপে ছড়ায়। আমেরিকা আবিষ্কারের ১০ বছরের মধ্যেই সিফিলিস ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকা ও ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে ইউরোপে সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীরা অল্পদিনের মধ্যে মারা যেত। কিন্তু পুরোনো জগতের মানুষেরা শরীরে সিফিলিসের দ্রুত বিস্তৃতি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করে। এতে রোগের প্রসার না কমানো গেলেও সিফিলিসে মৃত্যুর হার হ্রাস পায়। তাই প্রাচীন জগতের জনসংখ্যা পরিবর্তনে নতুন জগতের রপ্তানিকৃত জীবাণুর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নগণ্য।

বিনিময় শুধু জীবাণুতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। নতুন ও পুরোনো দুনিয়ার মধ্যে শস্যের বীজ ও গৃহপালিত পশুর বিনিময়ও ঘটেছে। এ বিনিময়ে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে পুরোনো দুনিয়া বা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা। আমেরিকা থেকে চারটি প্রধান খাদ্য শস্যের বীজ আসে। শস্য চারটি হচ্ছে : গোল আলু, মিষ্টি আলু, ভুট্টা ও কাসাভা। এই চারটি ফসলের বড় আকর্ষণ হচ্ছে যে এরা প্রান্তিক বা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে ফলে। আলু আয়ারল্যান্ডে প্রধান খাদ্যশস্যে পরিণত হয়। প্রাচীন জগতের সর্বত্র আলু ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার জন্য বাড়তি পুষ্টির জোগান দেয়। কৃষির ঐতিহাসিক এরিক জোনসের (১৯৮৮, ১৪৩) মতে, চীনের শুষ্ক অঞ্চলে নতুন দুনিয়া থেকে আমদানিকৃত ভুট্টা চাষের ফলেই চীনে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্যের সরবরাহ সম্ভব হয়েছে। ভুট্টা শুধু চীন, ভারত বা পাকিস্তানের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়; আফ্রিকাতে কেনিয়া, লেসোথো, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ের মতো অনেক দেশ খাদ্যের জন্য ভুট্টার ওপর নির্ভরশীল। কাসাভার শেকড় আফ্রিকা মহাদেশে একটি প্রধান খাদ্যশস্য। আলু, ভুট্টা ও কাসাভা চাষ করার ফলেই পুরোনো দুনিয়াতে ৩০০ বছর ধরে দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের জোগান সম্ভব হয়েছে। উপরুন্তু রোগবালাইয়ে শূন্য হয়ে যাওয়া নতুন দুনিয়াতে বাড়তি জনসংখ্যা পাঠানোর ফলে খাদ্য উৎপাদনের জন্য পুরোনো জগতে জমির ঘাটতি মেটানো সম্ভব হয়েছে।

নতুন দুনিয়াতে পুরোনো জগৎ থেকে অনেক গৃহপালিত পশু আনা হয়। আমেরিকাতে প্রাক-কলম্বাস যুগে অতি স্বল্প-সংখ্যক গৃহপালিত জন্তু (যথা আলপাকা, গিনিপিগ, লামা ও টার্কি ছিল, যাদের অর্থনৈতিক ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অথচ পুরোনো বিশ্ব থেকে আমেরিকাতে গরু ছাগল, হাঁস মোরগ, ঘোড়া, উট, শূকর, ভেড়া, মৌমাছি ও বিড়াল আমদানি করা হয়। তেমনি আনা হয় ধান, গম, যব, কলা, ইক্ষু থেকে শুরু করে নানান জাতের ফল ও সবজি। তবে এগুলি আমেরিকার আদি বাসিন্দাদের উপকৃত করেনি। এসব পণ্য পুরোনো জগতের অভিবাসীদের ভোগে লেগেছে অথবা তারা এসব পণ্য পুরোনো জগতে রপ্তানি করে অর্থ কামিয়েছে।

নতুন দুনিয়া শুধু পুরোনো দুনিয়াতে খাদ্যের পরিমাণই বাড়ায়নি, খাদ্যের বৈচিত্র্যও বাড়িয়েছে। এশিয়া মহাদেশ, আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জন্য নতুন দুনিয়ার একটি বড় সওগাত হলো মরিচ। ষোড়শ শতকের আগে দক্ষিণ এশিয়াতে মরিচ ছিল অজানা। তরকারিতে ঝাল দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো গোলমরিচ। ঐতিহাসিকেরা বলছেন, ভারতে প্রথম মরিচ আসে ১৫৪২ সালে অর্থাৎ শের শাহের রাজত্বকালে (১৫৪০-৪৫)। তবে মরিচের ব্যবহার ভারতে রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েনি। সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) সভাসদ আবুল ফজল (১৯৯৭, ১ম খণ্ড, ৬১-৬৮) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আইন-ই আকবরীতে বাদশাহের প্রিয় খাদ্যের রন্ধনপ্রণালি সম্পর্কে বিশদ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাতে কোথাও মরিচের উল্লেখ নেই। যেমন ধরুন, বাদশাহের জন্য শাকের রন্ধনপ্রণালি ছিল নিম্নরূপ : ১০ সের পালং শাক, দেড় সের ঘি, এক সের পেঁয়াজ, আধা সের টাটকা আদা, সাড়ে পাঁচ মাশা (প্রায় আধা তোলা) গোলমরিচ ও অর্ধেক মাশা (১/২৪ তোলা) এলাচি দারুচিনি। দেখা যাচ্ছে বাদশাহ ঝাল শাক পছন্দ করতেন। কিন্তু গোলমরিচ দিয়ে শাক ঝাল করতে হতো। বাদশাহি হেঁশেলে তখন মরিচ ঢোকেনি। মরিচ ব্যবহার তাই সম্ভব ছিল না। আইন-ই আকবরীতে বর্ণিত কোনো খাদ্যেই মরিচ দেওয়া হতো না। এতে মনে হয় যে যখন আইন-ই আকবরী লেখা শেষ হয় (১৫৯৮) তখন পর্যন্ত মরিচের কদর ছিল সীমিত। সম্ভবত দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে মরিচের জয়যাত্রা শুরু হয় সপ্তদশ শতকে। এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মরিচ উৎপাদিত হয় ভারতে। দ্বিতীয় স্থান চীনের, তৃতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তান আর চতুর্থ স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। আজ মনে হয় মরিচ ছাড়া বাঙালি রান্না অসম্ভব। অথচ ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাঙালিদের পূর্বপুরুষদের মরিচ ছাড়াই খাদ্য গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। খাদ্যে নতুন জগতের আরেকটি বড় অবদান হলো টমেটো। বাঙালি রন্ধনে এর ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিংশ শতাব্দীতে। নতুন জগৎ থেকে আমদানিকৃত ফলের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে পেঁপে, আনারস ও পেয়ারা। রবার ও কুইনাইনের মতো অত্যাবশ্যক পণ্য এসেছে আমেরিকা থেকে।

নতুন জগৎ পুরোনো দুনিয়াকে মাত্র দুটি খারাপ জিনিস দিয়েছে। একটি সিফিলিস, আরেকটি তামাক। সিফিলিসের সমস্যা বোধগম্য কারণে লুকিয়ে রাখা হয়। আর তামাকের ক্ষতিকর দিক এখনো সবাই বুঝে উঠতে পারেনি। পুরোনো দুনিয়ার মানুষেরা আমেরিকাতে অনেক লুটপাট করেছে এবং অনেক আদিবাসীকে খুন করেছে। তবে এসব খুনোখুনি প্রাচীন জগতের ইতিহাসেও অনেক ঘটেছে। নতুন জগতের সবচেয়ে মারাত্মক দুষ্কর্ম হলো অজানিতে রোগজীবাণু পাচার। এতে যে ক্ষতি হয়েছে তা কোনো দিনই পূরণ করা যাবে না। বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়ার এই প্রথম পর্বে পুরোনো জগতের একটি অংশও আমেরিকার মতো মর্মান্তিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নতুন জগতে ফসল, বিশেষ করে ইক্ষু উৎপাদনের জন্য আফ্রিকা থেকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে আসা হয় দাসদের।

ঘোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের এই প্রথম অঙ্ক অভিনীত হয়। এর লাভ-ক্ষতি হিসাব করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ডেভিড এস ল্যান্ডেজ (১৯৯৮, ১৭০) লিখেছেন, ‘Oceanic migrations, then voluntary and involuntary [slaves] brought much death into the world and much woe. But also riches and opportunities for the Europeans, whether leavers or stayers. (সমুদ্র অতিক্রম করে অভিবাসন, যার কিছুটা ছিল স্বেচ্ছায় আর কিছুটা ছিল অনৈচ্ছিক (দাস), পৃথিবীতে অনেক মৃত্যু ও দুঃখ বয়ে আনে। সঙ্গে সঙ্গে অভিবাসী ও অনভিবাসী ইউরোপিয়ানদের জন্য নিয়ে আসে ধনসম্পদ ও সুযোগ।)। তবে যা ঘটেছে। তার সবটাই পরিকল্পিত ছিল না। অনেক কিছু ঘটেছে যা আগে থেকে চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না।

বিশ্বায়নের ইতিহাস তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ের শুরু ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে কলম্বাসের নতুন দুনিয়া আবিষ্কার থেকে। মোটামুটিভাবে এই পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে ১৭০০ সালে। প্রায় ২০০ বছর ধরে নতুন ও পুরোনো পৃথিবীর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংঘর্ষে উত্তর ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডে বিশ্বের প্রথম শিল্প বিপ্লবের সূচনা ঘটে। শিল্প বিপ্লবের যে বীজ বিশ্বায়নের প্রথম পর্যায়ে অঙ্কুরিত হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে তাই প্রস্ফুটিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়সীমা হিসেবে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ বা তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবলুপ্তি পর্যন্ত সময়কালকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই সময়ের ইতিহাসে তিন ধরনের প্রবণতা লক্ষণীয়। প্রথমত, অভূতপূর্ব উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু আয়ের নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটে। এর ফলে উন্নত দেশগুলিতে বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানে অসাধারণ অগ্রগতি দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও ক্রমবৃদ্ধিশীল ধনবৈষম্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের আর দেশের ভেতরে অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এসব দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য কোনো কাঠামো গড়ে ওঠেনি।

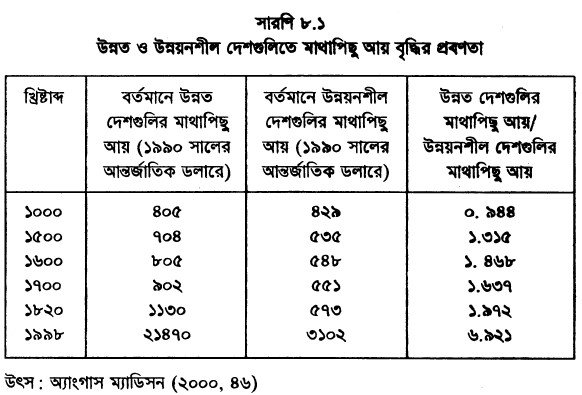

সারণি ৮.১-এ ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত সময়কালে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির প্রবণতাগুলি দেখা যাবে।

সারণি ৮১

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রবণতা

উৎস : অ্যাংগাস ম্যাডিসন (২০০০, ৪৬)

দ্রষ্টব্য : ১) উন্নত দেশের মধ্যে রয়েছে পশ্চিম ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও জাপান।

২) উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে রয়েছে জাপান বাদে এশিয়া, আফ্রিকার, ল্যাটিন আমেরিকার সব দেশ এবং রাশিয়াসহ সমগ্র পূর্ব ইউরোপ।

সারণি ৮.১ থেকে দেখা যাচ্ছে, কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের আগে আজকের উন্নয়নশীল দেশগুলির মাথাপিছু আয় বর্তমানে উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের চেয়ে গড়ে প্রায় ৫.৬ শতাংশ বেশি ছিল। ষোড়শ শতকের গোড়াতেই এই প্রবণতা উল্টে যায়। ফলে উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু আয় বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলির মাথাপিছু আয় ছাড়িয়ে যায়। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে উন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু আয় বাড়ে ২৭৯ শতাংশ। একই সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মাথাপিছু আয় বেড়েছে মাত্র ৩৩.৫ শতাংশ। অথচ ১৮২০ থেকে ১৯৯৮ সময়কালে উন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু আয় বাড়ে ১৯০০ শতাংশ; উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাড়ে মাত্র ৭২৩ শতাংশ। উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে যদিও ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে আজকের উন্নত দেশগুলির প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তীকালের তুলনায় দ্রুত হলেও পরবর্তীকালের তুলনায় ছিল শ্লথ । ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের পর এ প্রবৃদ্ধির হার নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। নতুন দুনিয়া হতে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে লুষ্ঠিত সম্পদ (যার পরিমাণ অ্যাংগাস ম্যাডিসনের মতে, ২ হাজার ৭০৮ টন সোনা ও ৭২ হাজার ৮২৫ টন রুপা) ও উপনিবেশগুলি থেকে অর্থ পাচার এ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করলেও এর মূল চালিকা শক্তি ছিল কারিগরি পরিবর্তন ও পুঁজিবাদী-ব্যবস্থার উদ্ভব। এই পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার অসাধারণ বৃদ্ধিই ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব নামে পরিচিত। শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদনশীলতা মার্ক্স ও অ্যাঙ্গেলসের মতো সমাজবিজ্ঞানীকেও অভিভূত করে। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে লিখলেন, It has been the first to show what man’s activity can bring about.’ (বুর্জোয়া সভ্যতা প্রথম দেখাল মানুষ কত বড় বড় কাজ করতে পারে।)। ১৮৪৮ সালে যে উৎপাদনশীলতা ছিল অচিন্তনীয়, আজ তা বাস্তব। পুঁজিবাদী-ব্যবস্থার সৃজনশীলতার অতি ক্ষুদ্র অংশ মার্ক্স ও অ্যাঙ্গেলস তাদের জীবদ্দশায় দেখতে পেয়েছেন। তবু তারা সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তার আত্মঘাতী প্রবণতা রয়েছে। উপরন্তু মার্ক্সের উত্তরসূরিরা আরও বললেন যে পুঁজিবাদী সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। মুষ্টিমেয় দেশ বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ করে রেখেছে। তারা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি পুঁজিবাদের অবসান ঘটাবে।

মার্ক্সের অনুসারীদের কোনো কোনো অনুমান সঠিক প্রমাণিত হলেও তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী ধোপে টেকেনি। উপনিবেশ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির লড়াই ছিল অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান চালিকা শক্তি। এই পর্যায়ে দুই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। প্রথমত, মাথাপিছু আয়ের পরিমাপে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলির বৈষম্য ক্রমেই বাড়তে থাকে। তাই অনুমান করা হয় যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে এই ব্যবধান বেড়েই চলেছে। আর দীর্ঘ মেয়াদে উন্নয়নশীল দেশগুলি এই শোষণ ও বঞ্চনার বিপক্ষে বিদ্রোহ করবে।

দ্বিতীয়ত, রাশিয়া ও চীনের মতো দেশগুলিতে সর্বহারাদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আশা করা হচ্ছিল যে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুঁজিবাদ হেরে যাবে। প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদের অবসানে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলির মধ্যে মুরুব্বি-মক্কেল সম্পর্কের (patron client relationship) কাঠামো ভেঙে পড়বে। আশা করা হচ্ছিল যে বিশ্বে পুঁজিবাদের অবসান হবে।

বাস্তবে তার উল্টোটা ঘটল। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলো। অন্যদিকে ১৯৮৯ সালে জনতার রুদ্ররোষে বার্লিন নগরে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির সীমানাপ্রাচীর ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধসে পড়ে। পুঁজিবাদের নিরঙ্কুশ বিজয় ঘোষণা করে এককালীন মার্ক্সিস্ট তত্ত্ববিদ মেঘনাদ দেশাই (২০০২, ৩০৩) লিখলেন, ‘There is no rival mode of production on the horizon as a viable alternative. Capitalism is the only game in the town.’ (সম্ভবপর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে [আমাদের চিন্তার] দিগন্তে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী উৎপাদন-ব্যবস্থা নেই। পুঁজিবাদই হচ্ছে শহরে [অর্থাৎ আমাদের ভুবনে] একমাত্র খেলা)।

পুঁজিবাদের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৯০-এর দশক থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার একটি নতুন কাঠামো গড়ে ওঠে। এই কাঠামো বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থলে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করে। নাটকীয় কারিগরি পরিবর্তন দূরকে নিকট করে এবং সারা বিশ্বকে সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। শুরু হয় বিশ্বায়নের তৃতীয় পর্ব। বস্তুত, আগের পর্যায়ে বিশ্বায়ন শব্দটি ব্যবহার করা হতো না, বিশ্বায়নের স্থলে বলা হতো আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বা international economy। বিশ্বায়ন বা Globalization শব্দটি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক থিয়োডর লেভিট (১৯৮৩)।

২. সংজ্ঞা ও প্রবণতাসমূহ

বিশ্বায়নের সংজ্ঞা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অর্থনৈতিক চিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে মেঘনাদ দেশাই (২০০২,২৯৯) বিশ্বায়নের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ 76569a, ‘Globalization, as this phase has come to be known, is a combination of deregulated capital movements, advances in information communication/transport technologies, and a shift in the ideology away from social democracy and statism towards neo-liberalism and libertarianism.’ (ইতিহাসের এই পর্যায়ে যা বিশ্বায়ন নামে পরিচিত তা হচ্ছে, অনিয়ন্ত্রিত পুঁজির সঞ্চরণ, তথ্য বিনিময়/যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতি ও সামাজিক গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রবাদের অবস্থান থেকে নব্য উদারনীতিবাদ ও লাগামহীন ব্যক্তিবাদে পরিবর্তনের সমাহার)। দেশাই তার। সংজ্ঞায় আদর্শের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করেছেন। বাজার-মৌলবাদের সমর্থকেরা। মুখে রাষ্ট্রবাদের বিপক্ষে বললেও এখনো রাষ্ট্রবাদ পরিণত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বব্যাংকের (২০০৯) হিসাব অনুসারে ২০০৭ সালে চীনে সরকার মোট জাতীয় উৎপাদের ১১.৪ শতাংশ ব্যয় করে। একই বছরে যুক্তরাষ্ট্রে সরকার জাতীয় উৎপাদের ২১.৬ শতাংশ ব্যয় করে; যুক্তরাজ্যে এই হার ছিল ৪০.৮ শতাংশ, ফ্রান্সে ৪৪.৫ শতাংশ। এসব উপাত্ত থেকে এ কথা স্পষ্ট যে বিশ্বায়নের ফলে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকায় বৈপ্লবিক সংকোচন ঘটেনি। উপরন্তু দেশাই-এর সংজ্ঞা মতো বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বে বাণিজ্য ও অভিবাসনে নাটকীয় পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়নি।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জোসেফ ই স্টিগলিজ ও জগদীশ ভাগবতী বিশ্বায়নের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। স্টিগলিজের (২০০২, ৯) মতে, ‘Fundamentally, it is the closer integration of the countries and the peoples of the world which has been brought about by the enormous reductions of costs of transportation and communication and the breaking down of artificial barriers to the flows of goods, services, capital, knowledge, and (to a lesser extent) people across borders. (মূলত বিশ্বায়ন হচ্ছে যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যয় দ্রুত হ্রাসের ফলে এবং পণ্য, সেবা, পুঁজি, জ্ঞানের প্রবাহে এবং (অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায়) মানুষের সীমান্ত অতিক্রম করে চলাচলের কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রগুলির ও বিশ্বের মানুষের নিবিড়তর সংহতি)। এই সংজ্ঞা অনুসারে বিশ্বায়ন হচ্ছে কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রগুলির ও মানুষের মধ্যে একত্রীভূত হওয়ার প্রবণতা।

জগদীশ ভাগবতীর (২০০৪, ৩) সংজ্ঞাতেও একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, ‘Economic globalization constitutes integration of national economies into the international economy through trade, direct foreign investment (by corporations and multinationals), short term capital flows, international flows of workers and humanity generally and flows of technology.’ (বাণিজ্য, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ করপোরেশন ও বহুজাতিক সংস্থার উদ্যোগে], স্বল্পমেয়াদি পুঁজির প্রবাহ, সাধারণভাবে মানুষ ও বিশেষ করে, শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক চলাচল এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিগুলির আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে একীকরণ)।

বিশ্বায়ন শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। রাজনীতি, সমাজজীবন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিশ্বায়নের টানাপোড়েন পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ অ্যান্টনি গিডেঙ্গ সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বায়নের সংজ্ঞা রচনা করেছেন। তাঁর মতে, বিশ্বায়ন শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বায়নের কারিগরি, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মাত্রাও রয়েছে। অ্যান্টনি গিডেন্স (১৯৯৯,৩০-৩১) লিখেছেন, ‘Globalization … at any rate, is not only, or even primarily, about economic interdependence, but about the transformation of time and space in our lives.’ (fasthan caigalt অবস্থাতেই শুধু বা এমনকি প্রধানত পারস্পরিক আর্থিক নির্ভরশীলতা-সংক্রান্ত নয়, এর বিষয় হচ্ছে আমাদের জীবনে সময় ও স্থান সম্পর্কে ধারণার রূপান্তর।) প্রাক-বিশ্বায়নকালে দিবা ও রাত্রি আমাদের জীবনে তারতম্য সৃষ্টি করত। বিশ্বায়িত ভুবনে সারা বছর ২৪ ঘণ্টা বিরামহীন কাজ চলে। প্রাক-বিশ্বায়নকালে দেশের বাইরের কোনো সিদ্ধান্তের প্রভাব অনুভূত হতে সময় লাগত। এখন যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির ফলে যেকোনো স্থানে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। জাতিরাষ্ট্রের ক্ষমতা হয়েছে খর্বিত। তাই পরিবর্তনের ঢেউ রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হয় না। বিশ্বায়ন একদিকে মানুষকে বৈশ্বিক শক্তির দিকে আকর্ষণ করছে, অন্যদিকে স্থানিক শক্তির উদ্ভব বৈশ্বিক শক্তিকে প্রতিহত করছে।

দুটি কারণে বিশ্বায়নের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। প্রথমত, বিশ্বায়ন একটি অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। এই চলমান প্রক্রিয়া খনো চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেনি। কাজেই বিশ্বায়নকে চিহ্নিত করতে হয় কতগুলি জায়মান (emerging) প্রবণতার ভিত্তিতে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়নের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কাজেই বিশ্বায়নের সব মাত্রাকে চিহ্নিত করা সহজ নয়। তাই বিশ্বায়নের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা না করে বিশ্বায়নের মূল প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করা অত্যাবশ্যক। নিচে বিশ্বায়নের প্রধান প্রবণতাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

অর্থনৈতিক প্রবণতাসমূহ

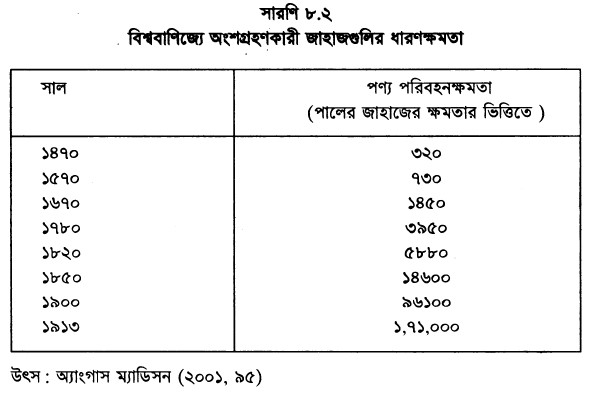

বিশ্ববাণিজ্যের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ : অতি প্রাচীনকাল থেকে দুর্গম গিরি-পর্বত, শ্বাপদসংকুল অরণ্যানী, বিভীষিকাময় মরুভূমি ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র অতিক্রম করে বণিকেরা দূর-দূরান্ত থেকে অচেনা পণ্য নিয়ে এসেছে। কিন্তু পরিবহন ব্যয় ছিল অত্যন্ত বেশি এবং পথে লুণ্ঠনকারী বা জলদস্যুদের হাতে দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকি ছিল অত্যধিক। তাই বিশ্ববাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। বিশ্ববাণিজ্যের বড় ধরনের সম্প্রসারণ ঘটে পঞ্চদশ শতকের পর। পঞ্চদশ শতক থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বের স্থলবাণিজ্য সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য উপাত্ত নেই। তবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিশ্ববাণিজ্য প্রধানত জলপথনির্ভর হয়ে পড়ে। তাই সমুদ্রপথে যাতায়াতকারী জাহাজের সংখ্যার ভিত্তিতে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবণতা প্রক্ষেপণ করা যেতে পারে। তবে প্রাচীনকালে সব জাহাজই ছিল পালের জাহাজ। তাই সারণি ৮.২-এ সমুদ্রবাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী জাহাজের হিসাব পালের জাহাজের ক্ষমতার ভিত্তিতে করা হয়েছে।

সারণি ৮.২

বিশ্ববাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী জাহাজগুলির ধারণক্ষমতা

উৎস : অ্যাংগাস ম্যাডিসন (২০০১, ৯৫)।

প্রয়োজনীয় উপাত্তের অনুপস্থিতিতে জাহাজের পরিবহনক্ষমতাকে বিশ্ববাণিজ্যের পরিবর্ত বা proxy হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সারণি ৮.২-এর উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৪৭০ থেকে ১৯১৩–এই ৪৫৩ বছর কালে পরিমাণের ভিত্তিতে বিশ্ববাণিজ্য ৫৩৪ গুণ বেড়েছে। এই বৃদ্ধির বেশির ভাগই বেড়েছে ১৮৫০ থেকে ১৯১৩ সময়কালে। ১৮৭০ সালের পরবর্তী সময়কালে বিশ্ববাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত উপাত্ত সারণি ৮.৩-এ দেখা যাবে।

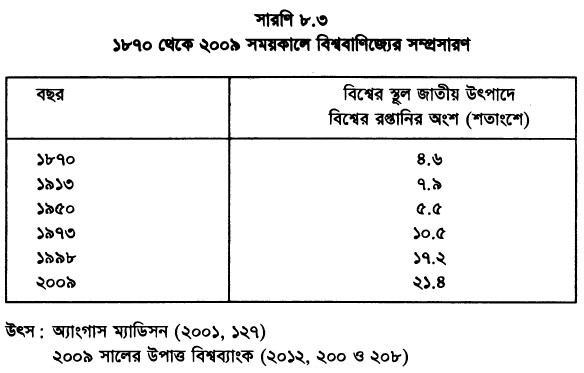

সারণি ৮.৩

১৮৭০ থেকে ২০০১ সময়কালে বিশ্ববাণিজ্যের সম্প্রসারণ

উৎস : অ্যাংগাস ম্যাডিসন (২০০১, ১২৭)

২০০৯ সালের উপাত্ত বিশ্বব্যাংক (২০১২, ২০০ ও ২০৮)

সারণি ৮.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে, স্কুল জাতীয় উৎপাদের অংশ হিসেবে বিশ্বে মোট রপ্তানি ১৮৭০ থেকে ২০০৯ সময়কালে ৪.৬ থেকে ২১.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। লক্ষণীয় যে এই হার অব্যাহতভাবে বাড়েনি। ১৯১৩ থেকে ১৯৫০ সময়কালে অর্থাৎ দুটি মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে স্কুল জাতীয় উৎপাদে রপ্তানির হিস্সা কমে আসে। ১৯৫০ থেকে ১৯৯৮ সময়কালে স্কুল জাতীয় উৎপাদের হিস্সা হিসেবে রপ্তানির পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বাড়ে। এই সময়টিতেই বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের জয়যাত্রা শুরু হয়। পরিমাণের দিক দিয়ে ১৮৭০ থেকে ১৯৯০ সময়কালে রপ্তানি ৫০ গুণের বেশি বেড়েছে।

বিশ্ববাণিজ্যের এই অভূতপূর্ব সম্প্রসারণের একটি বড় কারণ হলো পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যয় হ্রাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাহাজের ভাড়া কমতে থাকে। ১৮৭০ সালে লন্ডনে শিকাগোর তুলনায় গমের দাম ৫৮ শতাংশ বেশি ছিল; ১৯১৩ সালে এই ব্যবধান মাত্র ১৬ শতাংশে নেমে আসে। এই সময়ে বাণিজ্যিক ব্যয় হ্রাসের ফলে ইউরোপে খাদ্যশস্যের দাম ৪০ শতাংশ কমে যায়। একই সময়ে লন্ডন ও ফিলাডেলফিয়ার মধ্যে লোহার দামের ব্যবধান ৮৫ থেকে ১৯ শতাংশে হ্রাস পায়। (বিশ্বব্যাংক, ২০০৯, ১৭৪)। একটি প্রাক্কলন থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭০-২০০৫ সময়কালে পরিবহন ব্যয় অর্ধেক হয়ে গেছে (বিশ্বব্যাংক, ২০০৯, ১৭৫)। সড়ক পরিবহনের ব্যয় গত তিন দশকে প্রায় ৪০ শতাংশ কমেছে। ১৯৫৫ ও ২০০৪ সালের মধ্যে বিমানে প্রতি টন পরিবহন ব্যয় ৩.৮৭ থেকে মাত্র ০.৩০ ডলারে নেমে আসে। প্রত্যক্ষ পরিবহন ব্যয় যেখানে কমেনি, সেখানেও পরিবহনের সময় কমিয়ে এবং পরিবহনের গুণগত মান বাড়িয়ে পরোক্ষভাবে ব্যয় হ্রাস করা হয়েছে।

(২) অভূতপূর্ব অভিবাসনের মাধ্যমে বিশ্বের মানুষের মধ্যে নতুন বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে ১৯৭০ থেকে ২০০৫ সময়কালে বিশ্বে অভিবাসী জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। ১৯৭০ সালে বিশ্বে অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ৮.২ কোটি। ২০০৫ সালে এই সংখ্যা ১৮ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬০ সালে উন্নত দেশগুলিতে অভিবাসীদের হার ছিল ৪.৪ শতাংশ। ২০০৫ সালে এই হার দাঁড়িয়েছে ১১.৪ শতাংশে। এই অভিবাসীদের মধ্যে দুটি শ্রেণী রয়েছে : স্থায়ী ও অস্থায়ী। অস্থায়ী অভিবাসীদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে অস্থায়ী অভিবাসীদের প্রেরিত অর্থের নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান রয়েছে। এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত চার দশকে অস্থায়ী অভিবাসীর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। ১৯৭০ সালে প্রবাসী শ্রমিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এক বিলিয়ন ডলারের কম ছিল। ২০০৯ সালে এই সংখ্যা ৪১৬.১ বিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। অবশ্য এ ধরনের বৃদ্ধির প্রতিফলন অভিবাসীদের সংখ্যার হিসাবে এখনো দেখা যাচ্ছে না। তবে বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বে অভিবাসীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ২০০৫ সালে অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ১৮ কোটি। মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১.৩ কোটিতে। অর্থাৎ, মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে অভিবাসীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩০ লাখ বেড়েছে। বছরে গড়ে অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ছে ৬৬ লাখ। বিশ্বে অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক সুবিধার তারতম্যের ফলে উন্নত দেশগুলি যদি অবাধ অভিবাসনের সুযোগ দিত, অভিবাসীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত। কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করে অভিবাসন ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। অভিবাসন শুধু প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তা করছে না। অভিবাসন প্রযুক্তির হস্তান্তর, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

অন্যদিকে অভিবাসন মানুষের আন্ত-মহাদেশীয় চলাচল উৎসাহিত করে অতি অল্প সময়ে নতুন নতুন রোগজীবাণু সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, এইচআইভি/এইডস রোগ ১৯৬০-এর দশকে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী তিন দশকে সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের অভিবাসন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জৈব হামলা বা biological invasion স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজনবি (exotic) প্রাণী ও উদ্ভিদ আবহমান পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। এ ধরনের জৈব হামলার বিবরণ ক্রিস ব্রাইটের (১৯৯৮) Life out of Bounds: Bio invasion in a Borderless World গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এখানে শুধু দুটি উদাহরণ দেওয়া হলো। প্রশান্ত মহাসাগরে গুয়াম দ্বীপে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত কোনো বাদামি গেছো সাপ (Brown tree snake) ছিল না। এ ধরনের সাপ পাপুয়া নিউ গিনিতে ছিল। ১৯৫০-এর দশকে পাপুয়া নিউ গিনি থেকে মার্কিন সেনারা গুয়ামে আসার সময়ে তাদের মালপত্রের সঙ্গে কিছু বাদামি গেছো সাপ গুয়ামে ঢুকে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যে এই সাপ সারা গুয়ামে ছড়িয়ে পড়ে। এখন এই সাপের বংশধরেরা গুয়ামে মানুষসহ সকল প্রাণীর পরিবেশের জন্য মারাত্মক বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দ্বীপে মোট ১৪ প্রজাতির পাখি ছিল। এর মধ্যে বহিরাগত সাপ ১২ প্রজাতির পাখি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করেছে। বিভিন্ন ধরনের টিকটিকিও অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আজনবি উদ্ভিদের দৌরাত্ম্যের আরেক বড় প্রমাণ হলো দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কচুরিপানার বিস্তার। বহিরাগত কচুরিপানার উপদ্রবে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হ্রদ ভিক্টোরিয়াতে স্থানীয় মাছ উধাও হয়ে গেছে। (ক্রিস ব্রাইট, ১৯৯৮)। কচুরিপানা নিয়ে একই ধরনের সমস্যা দেখা গিয়েছে বাংলাদেশেও। জাহাজের খোলে, উড়োজাহাজের চাকার ভেতরে, শূন্য কনটেইনারে আজনবি পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, লতাপাতা ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখীন।

(৩) তথ্যপ্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী তাৎক্ষণিক ও অব্যাহত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একীভূত আর্থিক বাজার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে। বিশ্বব্যাপী তথ্যের অবাধ লেনদেনে দুটি বড় পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমত, তথ্য আদান-প্রদানে ব্যয়ের অকল্পনীয় হ্রাস সম্ভব হয়েছে। ১৯৩০ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে লন্ডনে টেলিফোন করতে প্রতি মিনিটে খরচ হতো ২৫০ ডলার। এখন এই খরচ কয়েক সেন্ট। ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রায় বিনা পয়সায় এ ধরনের যোগাযোগ সম্ভব। দ্বিতীয়ত, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে বাণিজ্যিকভাবে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ইন্টারনেটের ব্যবহার দাবানলের মতো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৯০-এর প্রথম দিকে শুরু হয়ে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩৬.০৯ কোটি ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপিত হয়। ২০১১ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২২৬.৭ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের ৩২ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। উত্তর আমেরিকাতে ৭৮.৬ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করেছে। ইউরোপে ৬১.৩ ব্যক্তি ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত। তবে এশিয়া (২৬.২ শতাংশ) ও আফ্রিকায় (১৩.৬ শতাংশ) এই হার এখনো অনেক কম। নিরবচ্ছিন্ন ও তাৎক্ষণিক যোগাযোগের ভিত্তিতে বিশ্বের অর্থবাজার ক্রমশ একটি একীভূত বাজার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (BIS)-এর হিসাব অনুসারে ২০১০ সালে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে প্রতিদিন (অধিকাংশ ইন্টারনেটের মাধ্যমে) গড়ে ৩.৯৮ ট্রিলিয়ন (তিন লাখ ৯৮ হাজার কোটি) ডলারের লেনদেন হয়। একটির ওপরে একটি ১০০ ডলারের নোট সাজিয়ে রাখলে এক ট্রিলিয়ন ডলারের স্কুপের উচ্চতা হবে ১২০ মাইল (অ্যান্টনি গিডেন্স, ১৯৯৯, ১০)। ২০১০ সালে বৈদেশিক মুদ্রার যে লেনদেন হয়, তা ১০০ ডলারের নোট দিয়ে সাজালে ৪৭৭ মাইল উঁচু স্তূপ হবে। বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক অর্থবাজারে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রতিনিয়ত তাৎক্ষণিক লেনদেন চলছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে যেকোনো অভিঘাত অর্থবাজারের মধ্য দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। টমাস এল ফ্রিডম্যানের (২০০০, ১১২) ভাষায়, এ বাজার নিয়ন্ত্রণ করে বৈদ্যুতিন বিনিয়োগকারীর পাল বা electronic herd। এসব বিনিয়োগকারীর ব্যবহার গরু-ছাগলের পালের সঙ্গে তুলনীয়। গরু-ছাগলের পাল যখন ছোটে, তখন সবাই একই দিকে দৌড়ায়। এসব বৈদুতিন বিনিয়োগকারী অত্যন্ত স্পর্শকাতর। একবার একজন বিনিয়োগকারী কোনো কারণে উদ্বিগ্ন হলে অন্যরা এ বাজার থেকে তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে থাকে। এই বাজার তাই অতিমাত্রায় অস্থিতিশীল।

প্রতি মুহূর্তে তারা বিনিয়োগের মূল্যায়ন করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে থাকে। তাদের আস্থা ধরে রাখা তাই অত্যন্ত দুরূহ। টমাস এল ফ্রিডম্যান (২০০০, ১১৪) তাই যথার্থই লিখেছেন, ‘Democracies vote about a government’s policies once every two or four years. But the Electronic Herd votes every minute of every hour of every day.’ (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটাররা প্রতি দুই বা চার বছরে সরকারের নীতিগুলির মূল্যায়ন করে। কিন্তু বৈদ্যুতিন (বিনিয়োগকারীর পাল প্রতিদিন প্রতি ঘন্টার প্রতি মুহূর্তে তাদের আস্থা বা অনাস্থা ব্যক্ত করে)।

(৪) স্থানীয় উৎসের পরিবর্তে বাইরের উৎসের উপকরণ ব্যবহারের ফলে বিশ্ব উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। প্রাক-বিশ্বায়ন পর্বে রাষ্ট্রের ও উৎপাদকদের লক্ষ্য ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। প্রতিটি রাষ্ট্র শুল্কের প্রাচীরের অন্তরালে দেশজ শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ করত। তাই রাষ্ট্র চাইত যে দেশে প্রস্তুত সব পণ্যে শুধুই দেশজ উপাদান ব্যবহৃত হবে। অন্যদিকে আয়তনজনিত সুবিধা লাভের জন্য দেশজ উৎপাদকেরা নিজেদের কারখানাতেই সব উপাদান তৈরির চেষ্টা করত। এই প্রক্রিয়ায় অনেক শিল্পই ওপর থেকে নিচের স্তর পর্যন্ত সব উপকরণই নিজেরা প্রস্তুত করে। অর্থনীতিবিদেরা এ প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন vertical integration (উল্লম্ব সংযুক্তি) বা ওপর থেকে নিচ স্তর পর্যন্ত সব উপকরণ একই কারখানায় উৎপাদন। বিশ্বায়নের ফলে এ দুটি প্রবণতাই বহুলাংশে উল্টে যায়। আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফোর্ড বা ক্রিসলার কোম্পানির মোটরগাড়ির উপকরণ ও যন্ত্রাংশ একই মোটরগাড়ি কোম্পানি তৈরি করে না। এমনকি অধিকাংশ উপকরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত হয় না। অধিকাংশ উপাদানই বাইরে থেকে আমদানি করা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত একটি গাড়ির উপকরণ বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে গাড়িটির মাত্র ৩৭ শতাংশ মূল্য সংযোজন ওই দেশে হয়। গাড়িটির ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন হয় কোরিয়াতে, গাড়িটির মোট উৎপাদন ব্যয়ের ১৭.৫ শতাংশ যায় জাপানে। ডিজাইন বাবদ জার্মানরা পায় ৭.৫৮ শতাংশ। তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুর ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য পায় ৪ শতাংশ। গাড়িটির বিজ্ঞাপন ও বিপণনের জন্য যুক্তরাজ্যে যায় ২.৫ শতাংশ। কম্পিউটার ও হিসাবসংক্রান্ত কাজ করে আয়ারল্যান্ড ও বারবডোজ। তারা পায় উৎপাদন খরচের ১.৫ শতাংশ। এমনকি, যেসব পণ্য দেশজ সংস্কৃতির প্রতাঁকের মর্যাদা অর্জন করেছে সেগুলিও প্রকৃতপক্ষে বিদেশে প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতি জনপ্রিয় বারবি (Barbie) পুতুলের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা মনে করে যে বারবি পুতুল আমেরিকানদের একান্তই নিজস্ব। বাস্তবে এখন যুক্তরাষ্ট্রে যে বারবি পুতুল বিক্রয় করা হয় তার প্লাস্টিক আসে তাইওয়ান থেকে, চুল আনা হয় জাপান থেকে, পুতুলের কাপড় আসে চীন থেকে, রং ও ছাঁচ আমেরিকান। পুতুলগুলো সংযোজন। করা হয় ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতে। এগুলির বিপণন করে একটি মার্কিন কোম্পানি।

এসব পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার তাগিদ তিরোহিত হয়েছে। টমাস এল ফ্রিডম্যান (২০০৫) এসব পরিবর্তনের নাম দিয়েছেন Flattener বা প্রতিযোগিতার অন্তরায় অপসারক। কারিগরি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের পদ্ধতি ও সংগঠনে পরিবর্তন হয়েছে। ফ্রিডম্যানের মতে বিশ্বায়নের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন হয়েছে তার পেছনে রয়েছে নিম্নলিখিত ১০ ধরনের কারিগরি ও ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন : (১) নির্দেশ অর্থনীতির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। (২) ইন্টারনেটের মাধ্যমে সব উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন। (৩) মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কম্পিউটারগুলির মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ। (৪) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ। (৫) আউটসোর্সিং কোম্পানি বা দেশের বাইরে থেকে উপকরণ ও সেবা সংগ্রহ। তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির ফলেই এর প্রসার সম্ভব হয়েছে। (৬) অফশোরিং বা ব্যয় হ্রাসের জন্য দেশের বাইরে উৎপাদন স্থানান্তর। তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি ছাড়া এটিও সম্ভব ছিল না। (৭) অব্যাহত জোগানের শৃঙ্খল বা supply chaining। কমম্পিউটার ভিত্তিক এই ব্যবস্থা উৎপাদক, খুচরা বিক্রেতা ও ক্রেতাকে এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করে। (৮) ইনসোর্সিং বা ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির জোগান-শৃঙ্খল নিশ্চিত করার জন্য সারা বিশ্বে মাল বা পত্র বিতরণে সক্ষম UPS (United Parcel Service)-এর মতো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও প্রসার হয়েছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বিক্রেতার পক্ষে কম মূল্যে বিশ্বের সর্বত্র বিভিন্ন সেবা প্রদান করে। (৯) গুগল (Google) বা ইয়াহু (Yahoo)-এর মতো তথ্য ভান্ডারের মাধ্যমে সব মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া। শক্তিশালী অনুসন্ধান যন্ত্র ব্যবহার করে সবাই অতি সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ পায়। (১০) কম্পিউটারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যন্ত্রপাতির উদ্ভব, যা ব্যক্তির ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে মোবাইল ফোন, আই পডস ইত্যাদি। এসব সাংগঠনিক ও কারিগরি পরিবর্তন উৎপাদন ও বিপণন-ব্যবস্থায় বড় ধরনের প্রভাব রেখেছে। প্রথমত, উৎপাদকেরা এখন আর স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করছে না। তাদের পরনির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়ছে। দ্বিতীয়ত, নতুন ব্যবস্থায় ছোট উৎপাদকেরা প্রতিযোগিতার ক্ষমতা অর্জন করছে। আজকের পৃথিবীতে ক্ষুদ্র শুধু সুন্দরই নয়, কার্যক্ষমও বটে। উপরন্তু বৈদ্যুতিন যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে নতুন বিপণন-ব্যবস্থাও গড়ে উঠছে, যা ই-কমার্স নামে পরিচিত।

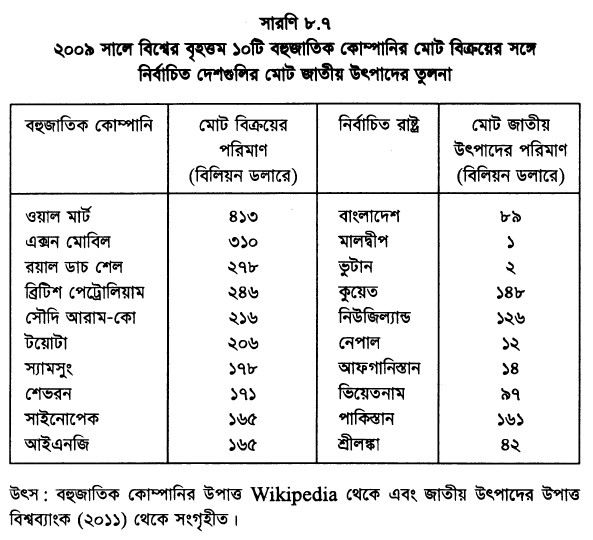

উন্নত দেশগুলি থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এসব পরিবর্তন স্থানান্তরের বাহন হচ্ছে বহুজাতিক করপোরেশনগুলি। বিশ্বে যত পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। অনেক কোম্পানির বিক্রির পরিমাণ এত বেশি যে কোনো কোনো দেশের মোট জাতীয় উৎপাদও এর তুলনায় তুচ্ছ। ২০০৯ সালে ওয়াল মার্টের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৪১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই বছরে বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদ ছিল মাত্র ৮৯.৩ বিলিয়ন ডলার। মুনাফার নেশায় বিভোর এসব ‘মেগা কোম্পানি নিয়ে তাই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে চরম উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ

প্রচলিত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অবক্ষয় ও আন্তর্জাতিক খবরদারি প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী হচ্ছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে বৈদেশিক বাণিজ্যকে হার-জিতের খেলা (zero sm game) হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে বাইরের পণ্য আমদানি করলে দেশের সম্পদ পাচার হয়ে যায়। তাই দীর্ঘদিন ধরে সবাই মেনে নিয়েছেন যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের তার বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অবারিত অধিকার রয়েছে। অথচ মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন যে বাণিজ্য হচ্ছে উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক একটি ব্যবস্থা (win-win game)। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শুল্ক ও অশুল্ক বাধা অপসারণের জন্য শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কে সাধারণ চুক্তি (GATT) কাঠামোর আওতায় আলোচনা শুরু হয়। ৮ পর্ব (round) আলোচনার মাধ্যমে ১৯৪৫ থেকে ১৯৯৫ সময়কালে গড় শুল্কের হার ৮৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়। বিভিন্ন ধরনের অশুল্ক অন্তরায়কে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালে উরুগুয়ে পর্ব আলোচনার মাধ্যমে শক্তিশালী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের সব সদস্য অঙ্গীকার করেছে যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে ঘোষিত হারের চেয়ে ঊর্ধ্ব হারে কখনো শুল্ক আরোপ করা যাবে না। অর্থাৎ প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র তাদের ইচ্ছেমতো শুল্ক আরোপ করার ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে। উপরন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধিবিধান না মানলে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে । বাণিজ্য সম্পর্কে আন্তরাষ্ট্র বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইনি কাঠামো স্থাপিত হয়েছে। উপরন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনা তদারক করছে। শ্রম অধিকার নিশ্চিত করছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অবক্ষয়ের পাশাপাশি জাতিসংঘের আইনগত ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। জাতিসংঘের অনেক সদস্যরাষ্ট্র ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্রবীভবনের ফলে পৃথিবীতে রাজনৈতিক ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুক্ষিগত হয়েছে। ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বও খণ্ডিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে করে না। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে এ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

বিশ্বায়ন বনাম স্থানিকায়নের (localization) দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। পারস্যের প্রাচীন অধিবাসীরা বিশ্বাস করতেন যে শুভ (Ahura Mazda) এবং অশুভ (Ahriman) অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তেমনি বিশ্বায়ন ও স্থানিকায়নের মতো দুটি বিপরীতমুখী শক্তিও বর্তমান বিশ্বে একই সঙ্গে সক্রিয়। বিশ্বায়নের ব্যাপ্ত পরিসরে মানুষের আত্মপরিচয় অবলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এ অবস্থায় স্থানিকায়নের প্রাচীর মানুষের আত্মপরিচয় বাঁচিয়ে রাখছে। বিশ্বায়নের হুমকি মোকাবিলার জন্য মানুষ তার স্থানিক সত্তাকে আঁকড়ে ধরেছে। বিশ্বায়ন দূরকে নিকট করলেও স্থানিকায়ন পরকে আপন করতে দেয়নি।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও বিধিনিষেধ সৃষ্টি করে বিশ্বায়ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা রাষ্ট্রের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার নেই। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে চায়। তারা চায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। জনগণ চায় অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ। এই দাবি মূলত দুভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। পুরোনো রাষ্ট্র ভেঙে নতুন রাষ্ট্র গড়ার দাবি উঠছে। ১৯৯০ সালে বিশ্বে মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ১৩৮। গত দুই দশকে এই সংখ্যা বেড়ে ১৯২-এ উন্নীত হয়েছে। এখনো অনেক শিল্পোন্নত দেশে নতুন রাষ্ট্র গঠনের দাবি শোনা যাচ্ছে। ইংল্যান্ড ও কানাডার মতো শিল্পোন্নত দেশে সোচ্চার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন রয়েছে। যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেখা দেয়নি সেখানেও রয়েছে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার দাবি। এ অবস্থাতে বর্তমান জাতিরাষ্ট্রগুলি ওপর ও নিচ–দুই দিক থেকেই অবান্তর হয়ে পড়ছে। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বেল ঠিকই বলেছেন, বর্তমান প্রক্রিয়াতে বড় বড় সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্র অনেক ছোট (কারণ এসব সমস্যার সমাধান করতে হয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে); আর ছোট ছোট সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্র অনেক বড় (কেননা, এতে দরিদ্র মানুষ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশীদারত্ব নেই)।

ওপর দিক থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব করেছে। অন্যদিকে দেশের ভেতরে ব্যক্তি খাত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি (NGOs) অনেক দায়িত্বের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। ফলে বিশ্বায়িত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ভাষায় বর্তমান বিশ্বে hollowing of state বা রাষ্ট্রের ফাপা হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

সাংস্কৃতিক প্রবণতা

বিশ্বায়নের ফলে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন। প্লেগ-মহামারির মতো ইংরেজি ভাষা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি খাদ্যাভ্যাস পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ম্যাকডোনাল্ডের মতো চটজলদি খানার দোকানগুলি। পৃথিবীর সর্বত্র একই ধরনের খাবার পরিবেশন করছে। বিশ্বায়ন শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করছে না, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সব সংস্কৃতিকে সমরূপ করছে। এ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলির ওপর। মূল ধারার ওপরও আঘাত আসছে। তবে সংস্কৃতিভেদে এর তীব্রতা ভিন্ন। আজকের দুনিয়াতে অধিকাংশ মানুষ দুই নৌকাতে পা দিয়ে আছে; দুটি নৌকা তাকে দুই দিকে টানছে, একটি টানছে বিশ্বায়নের স্রোতোধারায়, অন্যটি স্থানিকায়নের দিকে। কোথাও কোথাও ঘটছে সমন্বয়। আমেরিকান কায়দায় টমাস এল ফ্রিডম্যান এর নাম দিয়েছেন Glocalism (Globalism + Localism) বা স্থানিকের বিশ্বায়ন। এই প্রক্রিয়াতে সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের উপাদানগুলি যুক্ত হলেও তা তার স্থানিক সত্তা বজায় রাখছে। কিন্তু সর্বত্র দুটি বিপরীতমুখী উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব হচ্ছে না। আজ বিশ্বে অনেক মানুষই তার নিজ গৃহে পরবাসী। ঘর যেখানে ছিল সেখানেই আছে, তবে ঘরের এত পরিবর্তন হয়েছে যে তাকে আর নিজের ঘর বলে মনেই হয় না।

৩. বিশ্বায়নের পরিণাম

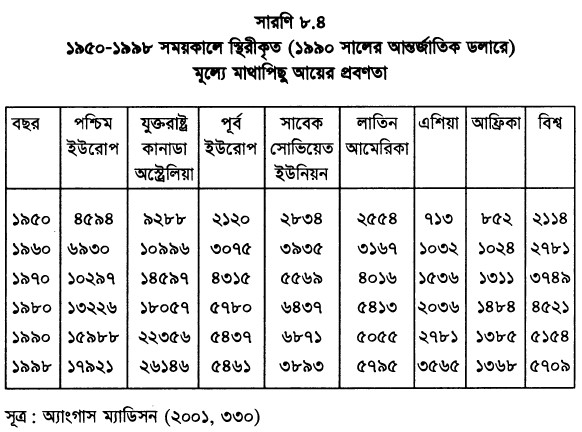

বিশ্বায়নের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের একটি বড় কারণ হলো বিশ্বায়ন মানুষের জীবনযাত্রার মান দীর্ঘ মেয়াদে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে চলেছে। সারণি ৮.৪-এ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্থিরীকৃত মূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যাবে।

সারণি ৮.৪

১৯৫০-১৯৯৮ সময়কালে স্থিরীকৃত (১৯৯০ সালের আন্তর্জাতিক ডলারে) মূল্যে মাথাপিছু আয়ের প্রবণতা

সূত্র : অ্যাংগাস ম্যাডিসন (২০০১, ৩৩০)

১৯৫০-১৯৯৮ সময়কালে বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ২৫৫ কোটি। ১৯৯৮ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ৬০০ কোটিতে উন্নীত হয়। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ সত্ত্বেও এই সময়কালে বিশ্বে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণের বেশি (২.৭৪ গুণ) বেড়েছে। তবে পৃথিবীর সর্বত্র মাথাপিছু আয় একই হারে বাড়েনি। অঞ্চলভেদে প্রবৃদ্ধির হারে তারতম্য রয়েছে। এই সময়ে এশিয়াতে মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ (৪৮ বছরে ২৯০ শতাংশ)। সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়াতে (৪৮ বছরে মাত্র ৩০ শতাংশ)। এর একটি বড় কারণ হলো ১৯৯০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উবে যাওয়ার পর রাশিয়াতে মাথাপিছু আয়ের দ্রুত হ্রাস ঘটে। অবশ্যই বিশ্বায়নের ফলে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে। শিল্পোন্নত দেশগুলি। উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় তাদের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি বেড়েছে।

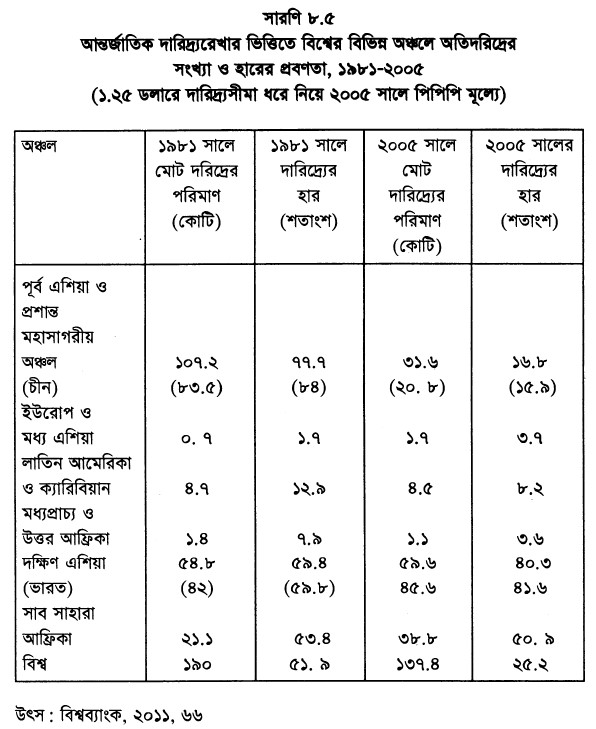

সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে বিশ্বায়ন উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে বিশ্বের মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়িয়েছে। তবে এ আয় বৃদ্ধির সুফল শুধু বড়লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা গরিব মানুষদের দারিদ্র্যসীমা অতিক্রমেও কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। সারণি ৮.৫-এ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দারিদ্র্যের হারের প্রবণতা দেখা যাবে।

সারণি ৮.৫

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখার ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অতিদরিদ্রের সংখ্যা ও হারের প্রবণতা, ১৯৮১-২০০৫ (১.২৫ ডলারে দারিদ্র্যসীমা ধরে নিয়ে ২০০৫ সালে পিপিপি মূল্যে)

উৎস : বিশ্বব্যাংক, ২০১১, ৬৬

বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ১৯৮১ থেকে ২০০৫ সাল সময়কালে বিশ্বায়ন দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হয়েছে। ১৯৮১ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৪৫২ কোটি। ২০০৫ সালে এই সংখ্যা ৬৪৭ কোটিতে উন্নীত হয়। এই সময়ে বিশ্বের জনসংখ্যা ১৯৫ কোটি বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিশ্বে অতিদরিদ্রের সংখ্যা ১৯০ কোটি থেকে ১৩৭.৪ কোটিতে নেমে আসে। অর্থাৎ ৩৪ বছরে ৫২.৬ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করেছে। বিশ্বে দারিদ্র্যের হার ১৯৮১ সালে ছিল ৫১.৯ শতাংশ। এই হার ২০০৫ সালে কমে ২৫.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই সাফল্যের সুফল অবশ্য সব অঞ্চল সমানভাবে ভোগ করতে পারেনি। এই সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ হলো চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অগ্রগতি। এই অঞ্চলে ১৯৮১ থেকে ২০০৫ সময়কালে ৯০.৪ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করে। এই অঞ্চল বাদ দিলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে সর্বসাকল্যে দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে। পূর্ব ইউরোপ আর উপসাহারা আফ্রিকাতে ও দক্ষিণ এশিয়াতে অতিদরিদ্রের মোট পরিমাণ বেড়েছে। বিশ্বায়নের ফলে কোনো কোনো অঞ্চল উপকৃত হয়েছে, আবার কোনো কোনো অঞ্চল অপকৃত হয়েছে । বিশ্বায়নের সমর্থকেরা দাবি করে থাকেন, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশ্বায়নে অংশগ্রহণের ফলেই অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে। গত তিন দশক ধরে যে ধরনের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এ ধরনের উন্নয়ন এর আগে পৃথিবীর কোনো দেশে কখনো ঘটেনি। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ৫৭ বছরে যুক্তরাজ্যে প্রায় ১ কোটি লোকের মাথাপিছু আয় স্থিরীকৃত মূল্যে দ্বিগুণ করা সম্ভব হয়। এতেই তাবৎ পৃথিবী হতবাক হয়ে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের এই পর্যায়কে শিল্প বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করে। অথচ তিন দশক ধরে চীনে প্রায় ১৩০ কোটি লোকের মাথাপিছু আয় প্রতি ১০ বছর বা তার কম সময়ে দ্বিগুণ হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের তুলনায় আজকের চীনে শিল্প বিপ্লব আয়তনের দিক থেকে প্রায় ৭৪০ গুণ বড়। শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল। আজকে চীনে ‘মেগা’ বা অতিকায় শিল্প বিপ্লব হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে ভারতের ১১৫ কোটি লোকের মাথাপিছু আয় যে হারে বাড়ছে তা-ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন নজির। চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতের অভিজ্ঞতা এ কথাই প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বায়নের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর। টমাস এল ফ্রিডম্যান (২০০২) মনে করেন যে বিশ্বায়ন কারিগরি পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্ব-অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার অন্তরায়গুলি দূর করে উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

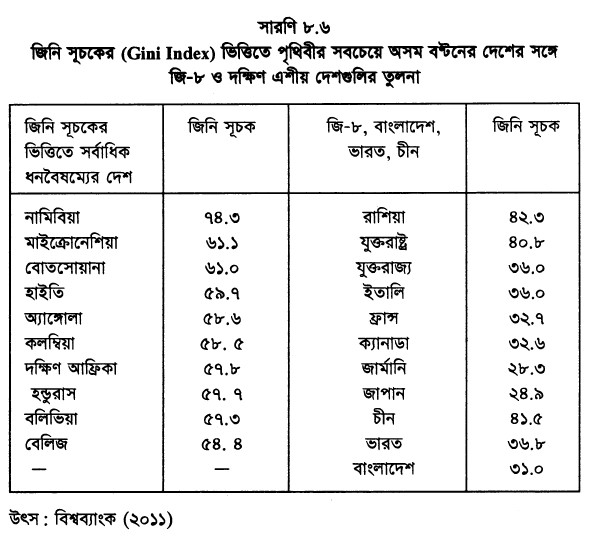

অবশ্য সবাই বিশ্বায়নের অমিত সম্ভাবনা নিয়ে এক মত নন। নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ স্টিগলিজ (২০০৬, ২৯২) বলছেন, ‘For much of the world, globalization as it has been managed seems like a pact with the devil. A few people in the country become wealthier; GDP statistics, for what they are worth, look better, but ways of life and basic values are threatened.’ (699179 50965 60 পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে বিশ্বায়নকে শয়তানের সঙ্গে আঁতাত বলে প্রতীয়মান হয়। দেশে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সম্পদশালী হয়ে ওঠে, মোট জাতীয় উৎপাদ, এর তাৎপর্য যা-ই হোক না কেন, বেড়েছে। তবু জীবনযাত্রা ও মৌল মূল্যবোধগুলি হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে)। স্টিগলিজের বক্তব্য কিছুটা ঠিক, তবে পুরোপুরি সঠিক নয়। বিশ্বায়নের ফলে যে বিপুল সম্পদের সৃষ্টি হচ্ছে তার সুষম বণ্টন হচ্ছে না। এর ফলে বৈষম্য বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। অ্যান্টনি গিডেন্সের (১৯৯৯, ১৫) একটি প্রাক্কলন থেকে দেখা যায়, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ সময়কালে বিশ্বের জাতীয় উৎপাদে দরিদ্রতম ২০ শতাংশ মানুষের হিস্সা ২.৩ থেকে ১.৪ শতাংশে নেমে গেছে। কিন্তু এর জন্য বিশ্বায়ন দায়ী নয়। বিশ্বায়ন থেমে গেলেই বিশ্বে অসাম্য কমে যাবে না। এই অনুমানের পক্ষে দুটি যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, ভারত ও চীনে বিশ্বায়নের ফলে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে ব্যবধান কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, অনুন্নত দেশগুলিতে বিশ্বায়নের মাত্রা কম। উন্নত দেশগুলির অর্থব্যবস্থায় বিশ্বায়নের প্রভাব অনেক বেশি। অথচ দেখা যাচ্ছে যে অনুন্নত দেশগুলিতে ধনবৈষম্য উন্নত দেশগুলির চেয়ে অনেক বেশি (সারণি ৮.৬)।

সারণি ৮.৬ থেকে দেখা যাচ্ছে, শিল্পোন্নত জি-৮ দেশগুলিতে যেখানে বিশ্বায়নের মাত্রা অনেক বেশি, সেখানে ধনবৈষম্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম। পক্ষান্তরে নামিবিয়া, মাইক্রোনেশিয়া, বোতসোয়ানা বা হাইতির মতো দেশে যেখানে বিশ্বায়ন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, সেখানে ধনবৈষম্য সবচেয়ে বেশি। এসব উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিশ্বায়ন দীর্ঘ মেয়াদে একটি রাষ্ট্রের ভেতরে ধনবৈষম্য হ্রাস করে। বিশ্বায়ন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করে। এ ধরনের সমাজে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তাদের মেধা ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে বিপুল বিত্তের অধিকারী হতে পারেন। প্রাক-বিশ্বায়ন পর্যায়ে বিশ্বের সেরা ধনীদের পর্যায়ে উন্নীত হতে কয়েক প্রজন্মের নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের প্রয়োজন হতো। অথচ বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে বিল গেটসের মতো

সারণি ৮.৬

জিনি সূচকের (Gini Index) ভিত্তিতে পৃথিবীর সবচেয়ে অসম বন্টনের দেশের সঙ্গে জি-৮ ও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির তুলনা

উৎস : বিশ্বব্যাংক (২০১১)।

ব্যক্তিরা নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে দুই-তিন দশকের মধ্যে বিশ্বের সর্বাধিক ধনী ব্যক্তির স্থান দখল করতে পারেন। এ ধরনের সমাজে সচলতার (social mobility) মাত্রা অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের। যে-কেউ অতি অল্প সময়ে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। তাই এ ধরনের সমাজে ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সীমিত থাকে।

অর্থনৈতিক অসাম্যের সমস্যা বিশ্বায়ন সৃষ্টি করেনি। বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার অনেক আগেই অর্থনৈতিক অসাম্য একটি উদ্বেগজনক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশ্বায়ন বন্ধ হয়ে গেলেই এর সমাধান মিলবে না। অনুরূপভাবে পরিবেশদূষণের সমস্যাও বিশ্বায়নের একক অবদান নয়। তবে বিশ্বায়নের অব্যাহত জয়যাত্রা পরিবেশদূষণের সমস্যাকে তীব্রতর ও বিস্তৃততর করেছে। বিশ্বায়নের সব সমস্যারই উদ্ভব হয়েছে বিশ্বের পুঁজিবাদ-ব্যবস্থা থেকে। যদিও সমস্যাগুলি পুরোনো, তবু বিশ্বায়নের তিনটি সমস্যা উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় অঞ্চলেই গভীর শঙ্কার সৃষ্টি করেছে।

প্রথম সমস্যা হলো অ-শিল্পায়ন বা deindustrialization। অ-শিল্পায়ন হচ্ছে শিল্প উৎপাদনে কর্মসংস্থানের হ্রাস। প্রধানত দুটি কারণে শিল্প উৎপাদনে চাকরির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রথমত, বিশ্ববাণিজ্যে পরিবর্তনের ফলে কোনো কোনো দেশ তাদের রপ্তানি বাণিজ্যের বাজার হারাচ্ছে। সেসব দেশে ওসব রপ্তানি-সংশ্লিষ্ট শিল্প একেবারে উঠে যাচ্ছে অথবা সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এর ফলে এসব শিল্পে কর্মসংস্থান কমে গেছে। এ ধরনের দেশে নতুন শিল্প স্থাপিত না হলে সামগ্রিকভাবে শিল্পে কর্মসংস্থান কমে যায়। এ ধরনের অ-শিল্পায়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও উনবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম দেখা দেয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে । ইংরেজদের বাংলা জয়ের আগে ঢাকা শহর ছিল বিশ্বে মসলিনের সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক। ইংরেজ বণিকদের কাছে ঢাকা মসলিনের বাজার হারায়। ফলে হাজার হাজার তাঁতি তাদের কাজ হারিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে চাষবাস শুরু করে। দ্বিতীয় ধরনের অ-শিল্পায়ন ঘটে কারিগরি পরিবর্তনের ফলে । উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম লোক দিয়ে বেশি উৎপাদন করা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগী দেশের কাছে বাজার না হারালেও কর্মসংস্থান কমে যায়।

বর্তমানে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় অঞ্চলেই নানাভাবে শিল্প উৎপাদনে কর্মসংস্থান কমছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের এক প্রাক্কলন থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭০ সালে সব শিল্পোন্নত দেশে মোট শ্রমিকদের ২৮ শতাংশ শিল্প উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল। এই হার ১৯৯৪ সালে ১৮ শতাংশে নেমে আসে। ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প উৎপাদনে নিয়োজিত ২৯ লাখ শ্রমিক চাকরি হারায়। কংগ্রেশনাল বাজেট অফিসের (২০০৮) হিসাব অনুসারে, ২০০৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫ লাখ শিল্পশ্রমিক চাকরি হারায়। ২০০৮ সালের মধ্যে শিল্প-উৎপাদনে নিয়োজিত আরও ৬ লাখ শ্রমিক বেকার হয়। এই ধরনের প্রবণতা লক্ষ করে উন্নত বিশ্বের শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলির সস্তা শ্রমিকেরা তাদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে দেশজ শিল্পের সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে বৈদেশিক পণ্যের অবাধ আমদানির সুযোগ সৃষ্টির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অনেক স্থানীয় শিল্প উঠে গেছে এবং অনেক শ্রমিক চাকরি হারিয়েছে। তাই উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় অঞ্চলেই শ্রমিকেরা বিশ্বায়নকে অভিশাপ মনে করে।

বিশ্বায়নের সমর্থকেরা অবশ্য এসব যুক্তি মানেন না। তারা দাবি করেন যে বিশ্বায়ন যেমন একদিকে পতনোম্মুখ বা সূর্যাস্ত-শিল্পে (sunset industry) কর্মসংস্থান হ্রাস করেছে তেমনি অন্যদিকে উদীয়মান বা। সূর্যোদয়-শিল্পে (sunrise industry) নতুন চাকরি সৃষ্টি করেছে। জোসেফ শুমপিটারের ভাষায় অ-শিল্পায়ন হলো সৃষ্টিশীল ধ্বংস (creative destruction)। বিশ্বায়নের ফলে মাথাপিছু আয়ের নাটকীয় বৃদ্ধি পণ্য ও সেবার চাহিদা অনেক বাড়িয়েছে। ফলে অনেক নতুন চাকরি সৃষ্ট হয়েছে। উপরন্তু উন্নত দেশগুলিতে যেসব চাকরি কমেছে তার জন্য শুধু বিশ্বায়ন দায়ী নয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের একটি গবেষণা (রবার্ট রথর্ন ও রমনা রামস্বামী, ১৯৯৯) থেকে দেখা যাচ্ছে, ৫৫ থেকে ৬৬ শতাংশ কর্মসংস্থান কমেছে উন্নত দেশগুলির ভেতরে কারিগরি পরিবর্তন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে। মাত্র ৪৫ থেকে ৩৩ শতাংশ চাকরি হ্রাস পেয়েছে বিশ্ববাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে।

বিশ্বায়নের সমর্থকদের যুক্তি মেনে নিলেও শ্রমবাজারে বিশ্বায়নের তিনটি কুফল অস্বীকার করা যাবে না। প্রথমত, বিশ্বায়ন নতুন চাকরি সৃষ্টি করলে সেসব চাকরিতে পুরোনো শিল্পে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকেরা বহাল হয় না। সকল। ছাঁটাইকৃত শ্রমিক নতুন কাজের জন্য যথেষ্ট যোগ্য নয়। যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে নতুন কাজের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না, তারা বেকারই থেকে যায়। নতুন চাকরি পায় নতুন শ্রমিকেরা।

দ্বিতীয়ত, অনেক ছাঁটাইকৃত শ্রমিক চাকরি পেলেও পুরোনো চাকরির সমপর্যায়ের চাকরি পায় না। যেসব চাকরি পায় সেখানে মজুরি কম। কাজেই বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের আয় কমে যায়।

তৃতীয়ত, শ্রমিকদের অন্যায় ও অত্যাচার রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। শিল্পে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার ফলে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সদস্যসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। শ্রমিকেরা চাকরি হারানোর ভয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহী নয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারি খাতে কর্মরত শ্রমিকদের ৩৫ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ছিল। ১৯৯৫ সালে এই হার মাত্র ১১ শতাংশে নেমে এসেছে (রবার্ট কুটনার, ১৯৯৭, ৯৯-১০০)। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে ২০১১ সালে এই হার ১১.৯ শতাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। সারা পশ্চিমা জগতেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দুর্বল হয়ে আসছে (অ্যান্টনি গিডেন্স, ১৯৯৩, ৩১৫)। বেকারত্বের উচ্চহার, স্ব-কর্মসংস্থানের দ্রুত প্রসার, অতীতে যেসব শিল্পে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাধান্য ছিল সেসব শিল্পের অবক্ষয় (যেমন বাংলাদেশের পাটশিল্প), দ্রুত কারিগরি পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও ট্রেড ইউনিয়নের দাপট কমে গেছে। তাই শ্রমিক সংগঠনগুলির তাদের কাছে অনভিপ্রেত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতাও সীমিত হয়ে গেছে।

বিশ্বায়নের দ্বিতীয় সমস্যা হলো নতুন নতুন ঝুঁকির ছোঁয়াচে প্রভাব বা contagion effect। পুঁজিবাদী অর্থনীতি একটি অস্থিতিশীল ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় প্রায়ই অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। প্রাক-বিশ্বায়ন যুগে এক দেশের অর্থনৈতিক অস্থিরতা অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ার আগে সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্রের অনেক বিধিনিষেধ আরোপের ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তরের ওপর বিধিনিষেধের উল্লেখ করা যেতে পারে। পুঁজি খাতে মুদ্রা অবাধে বিনিময়যোগ্য (freely convertible) করার আগে কেউ ভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করলে পূর্ব অনুমতি ছাড়া সে দেশ থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করতে পারত না। কিন্তু মুদ্রাকে অবাধ বিনিময়যোগ্য করার ফলে কোনো দেশে অর্থনীতিতে অভিঘাত দেখা দিলে সে দেশ থেকে তাৎক্ষণিক পুঁজি প্রত্যাহার শুরু হয়। এর ফলে অভিঘাতের প্রভাব অনেক ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের প্রভাব শুধু এক দেশে সীমাবদ্ধ থাকে না। তা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৭-৯৮ সালে পূর্ব এশিয়ার আর্থিক সংকটের ঘটনা স্মরণ করা যায়। ১৯৯৭ সালে থাই মুদ্রার (বাথ) দ্রুত অবমূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রত্যাহারের হিড়িক পড়ে যায়। এতে স্থানীয় মুদ্রার মূল্যে ধস নামে, শেয়ারের দাম আকস্মিকভাবে কমে যায় এবং নতুন বিনিয়োগ উবে যায়। এর বছর খানেক পর রাশিয়াতে অনুরূপ সংকট দেখা দেয়। জানুয়ারি ১৯৯৯-এ একই ধরনের সংকট দেখা দেয় ব্রাজিলে। ইন্দোনেশিয়াতে মাথাপিছু আয় প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কমে যায়। অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত এশীয় দেশে মাথাপিছু আয় ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ হ্রাস পায়। এ ধরনের সংকট পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নতুন নয়। তবে বিশ্বায়নের আগে কোনো অর্থনৈতিক অভিঘাত এত তাড়াতাড়ি এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে স্থানিক অস্থিতিশীলতা বিশ্বজুড়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

বিশ্বায়নের সমর্থকেরা ও অনেক সমালোচক মনে করেন যে এ সমস্যা সাময়িক। জগদীশ ভাগবতী (২০০৪, ২০১) মনে করেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে অবাধ অর্থপ্রবাহ নিশ্চিত করার উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, ব্যাংক-ব্যবস্থা ও বিধিবিধান গড়ে ওঠেনি। কাজেই উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলে এ ধরনের সমস্যার নিরসন সম্ভব। জোসেফ স্টিগলিজ (২০০২, ২২৬) বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচক। তবু তিনি মনে করেন যে অতি তাড়াতাড়ি ভুল পদ্ধতিতে বিশ্বায়ন চাপাতে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ বৈশ্বিক শাসনপ্রণালি (governance system) পরিবর্তন করে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব।

অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে ভাগবতী ও স্টিগলিজের বক্তব্য মেনে নিলেও মনে রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে থাকবেন তত দিন অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা থাকবেই। ঝুঁকির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে risk, যার অর্থ হলো অজানা সমুদ্রে যাত্রা। দ্রুত কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সমাজে অনেক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করছে। কাজেই সব সময়ে সব ক্ষেত্রে এসব অস্থিতিশীলতা দূর করা সম্ভব নয়। অস্থিতিশীলতা হচ্ছে পুঁজিবাদের কাঠামোগত সমস্যা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি প্রধান নিয়ন্ত্রক হচ্ছে ঝুঁকি। অ্যান্টনি গিডেন্স (১৯৯৯, ২৫) যথার্থই লিখেছেন, ‘Capitalism is actually unthinkable and unworkable without it [risk].’ (প্রকৃতপক্ষে ঝুঁকি ছাড়া পুঁজিবাদ অচিন্তনীয় ও অকার্যকর)। ঝুঁকির সমস্যা বিশ্বায়নের আগেও ছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের সঙ্গে এতে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এত দিন ঝুঁকি ছিল প্রধানত প্রাকৃতিক। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, মহামারি, মন্বন্তর সবই প্রাকৃতিক কারণে ঘটত। বিশ্বায়নের যুগে ঝুঁকি শুধু প্রকৃতিই সৃষ্টি করছে না। মানুষ নিজেও ঝুঁকির সৃষ্টি করছে। অধ্যাপক গিডেন্স এ ধরনের ঝুঁকির নাম দিয়েছেন ‘manufactured risk বা বানানো ঝুঁকি। বানানো ঝুঁকি মনুষ্যসৃষ্ট। মানুষ এমন ধরনের কারিগরি পরিবর্তন ঘটাচ্ছে যার প্রভাব কী ঘটবে আমরা জানি না। যে পণ্য বা সেবা এখনো সৃষ্টি হয়নি তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য গড়ে উঠছে ভবিষ্যৎ বাজার (future market)। এ ধরনের ঝুঁকিই বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় প্রাধান্য লাভ করছে। বানানো ঝুঁকি হচ্ছে নতুন। পুরোনো ঝুঁকি সম্পর্কে মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। পুরোনো ঝুঁকি সম্পর্কে সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। কিন্তু নতুন ঝুঁকি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান সীমিত। তাই বানানো ঝুঁকির সংখ্যা যত বাড়বে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতাও তত বেড়ে যাবে।

তৃতীয়ত, বিশ্বায়নের বাহন হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি (Multinational/ Transnational Corporations)। ১৯০০ সালে বহুজাতিক কোম্পানির সংখ্যা ছিল ৭ হাজার। বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ৮ লাখ ৯০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে মূল প্রতিষ্ঠান প্রায় ৮২ হাজার আর ৮ লাখ ৮ হাজার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে তাদের সহযোগী। বিশ্বের মোট জাতীয় উৎপাদের এক-চতুর্থাংশ বাজারজাত করে বহুজাতিক কোম্পানিরা। বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানির মোট বিক্রির পরিমাণ বিশ্বের অনেক দেশের মোট জাতীয় উৎপাদের অনেক বেশি (সারণি ৮.৭)।

সারণি ৮.৭

২০০৯ সালে বিশ্বের বৃহত্তম ১০টি বহুজাতিক কোম্পানির মোট বিক্রয়ের সঙ্গে নির্বাচিত দেশগুলির মোট জাতীয় উৎপাদের তুলনা

উৎস : বহুজাতিক কোম্পানির উপাত্ত Wikipedia থেকে এবং জাতীয় উৎপাদের উপাত্ত বিশ্বব্যাংক (২০১১) থেকে সংগৃহীত।

সারণি ৮.৭ থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০০৯ সালে ভারত ছাড়া বাকি ছয়টি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদের পরিমাণ ছিল ৩০৭ বিলিয়ন ডলার। একই সময়ে ওয়াল মার্টের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৪১৩ বিলিয়ন ডলার আর এক্সন মোবিল বিক্রয় করে ৩১০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। বিশ্বের দশম বহুজাতিক কোম্পানি আইএনজির বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ হলো প্রায় ১৬৫ বিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর ১৬৯টি দেশে মোট জাতীয় উৎপাদের পরিমাণ এর চেয়ে কম। উপসাহারা আফ্রিকার সব দেশের সম্মিলিত মোট জাতীয় উৎপাদ ওয়াল মার্টের মোট বিক্রয়ের চেয়ে কম। কাজেই যেকোনো বড় বহুজাতিক কোম্পানি, যেসব দেশে তারা ব্যবসায় করে, তাদের চেয়ে আর্থিক দিক থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। এর ফলে এরা অনেক সময় সার্বভৌম রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। তাদের পছন্দ না হলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে। ইরান ও মিসর থেকে ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত সর্বত্র তারা সরকার উচ্ছেদের পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছে। উপরন্তু তারা পৃথিবীর অনেক দেশে পরিবেশদূষণের দায়ে অভিযুক্ত। কিন্তু তারা এতই শক্তিমান যে সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা বোধ করে না। যেমন, ভোপালের রাসায়নিক বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কারবাইড ভারতীয় আদালতে তাদের প্রধান নির্বাহীর বিচার করতে দেয়নি। বাংলাদেশে নাইকো নামক বহুজাতিক কোম্পানি মাগুরছড়ায় বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে । কোনো কোনো বহুজাতিক কোম্পানি উন্নত দেশে নিষিদ্ধ ওষুধ ও কীটনাশক উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিক্রয় করছে। এ ধরনের পুঁজিকে ভাগবতী নাম দিয়েছেন Gung-ho capitalism বা ষণ্ডমার্কা পুঁজিবাদ। বহুজাতিক কোম্পানিগুলির এসব গর্হিত আচরণ সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তাদের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। মনে করা হয়, বহুজাতিক কোম্পানিদের বিনিয়োগ কর্ম সৃষ্টিতে ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে সহায়ক হয়। সামগ্রিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলি বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ হিসেবেই গণ্য করে।

৪. উপসংহার : কতিপয় অমীমাংসিত প্রশ্ন

বিশ্বায়ন একটি চলমান ও অসমাপ্ত প্রক্রিয়া। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া চলছে। মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব পড়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া থেমে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বস্তুত, আজকের অর্থনীতিবিদদের পঞ্চদশ শতকের কলম্বাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। কলম্বাস যখন আটলান্টিক সমুদ্র পাড়ি দেন, তখন তিনি জানতেন না কোথায় যাচ্ছেন। যখন তিনি আমেরিকায় পৌঁছান তখন তিনি জানতেন না তিনি কোথায় পৌঁছেছেন। তিনি মনে করতেন যে তিনি ভারতে পৌঁছেছেন; তবে এখানে ভারতীয়রা কৃষ্ণাঙ্গ নয়; এদের গায়ের রং লাল। আজকের অর্থনীতিবিদেরাও কলম্বাসের মতো জানেন না, তাঁরা বর্তমানে কোথায় আছেন এবং কোথায় যাচ্ছেন। সমাজবিজ্ঞানীদের এ সমস্যা সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন অ্যান্টনি গিডেন্স (১৯৯৯, ১৯), ‘We are the first generation to live in this society, whose contours we can as yet only dimly see. It is shaking up our existing ways of life, no matter where we happen to be. This is not–at least at the moment–a global order driven by collective human will. Instead, it is emerging in an anarchic, haphazard fashion, carried along by a mixture of influences.’ (আমরা হচ্ছি এ বিশ্বায়িত] সমাজের প্রথম প্রজন্ম। এখন পর্যন্ত এ সমাজের অবয়ব অস্পষ্ট। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, এটা বিশ্বায়ন] আমাদের চিরাচরিত জীবনকে আন্দোলিত করছে। অন্তত এখন পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া মানুষের সমষ্টিগত আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বৈশ্বিক ব্যবস্থা নয়। বিশৃঙ্খল ও এলোমেলোভাবে এর আত্মপ্রকাশ ঘটছে। একে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কতিপয় প্রভাবের সংমিশ্রণ।)

এলোমেলোভাবে আত্মপ্রকাশ করলেও বিশ্বায়ন সবাইকে নাড়া দিয়েছে। এই প্রক্রিয়া কাউকে লাভবান করেছে; কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কিন্তু কাউকে স্বস্তি দেয়নি। যারা বিশ্বায়নে উপকৃত হয়েছে তারাও অপ্রসন্ন; আবার যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারাও অসন্তুষ্ট। অথচ বিশ্বায়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। বর্তমান বিশ্ব-অর্থনীতির একজন কঠোর সমালোচক নোয়ম চমস্কি (২০০৬) যথার্থই বলেছেন, ‘I do not know of anyone. opposed to globalization–that is, international integration, economic and otherwise–except perhaps, for dedicated hermits.’ (শুধু নিষ্ঠাবান গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছাড়া আর কেউ অর্থনীতি এবং অন্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক একীকরণ অর্থে বিশ্বায়নের বিরোধিতা করে, বলে জানি না। বিশ্বায়নের প্রয়োজন নিয়ে মতবিরোধ নেই। অথচ বাস্তব জীবনে। যেভাবে বিশ্বায়ন চলছে সে সম্পর্কে মতদ্বৈধতার শেষ নেই।

বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, বিশ্বায়ন পৃথিবীজুড়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। প্রমত্ত নদীর মতো পুঁজিবাদ কখনো স্থির থাকতে পারে না। নিত্যনতুন কারিগরি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গতানুগতিক জগৎকে ভেঙে সে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে এগিয়ে যায়। ঊনবিংশ শতকে মার্ক্স ও অ্যাঙ্গেলস (১৯৬২, ৩৭) কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে যা লিখেছিলেন তা আজকের বিশ্বায়ন সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য : ‘Constant revolutionizing of production, uninterrupted disturbance of all social conditions, everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeois epoch from all earlier ones. All fixed, fast-frozen relations, with their train of ancient and venerable prejudices and opinions are swept away, all new formed ones become antiquated before they can ossify. All that is solid melts into air, all that is holy is profaned and man is at last compelled to face with sober senses, his real conditions of life, and his relations with his kind.’ (উৎপাদনে নিয়ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সব সামাজিক অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খলা, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা বুর্জোয়া যুগকে পূর্বতন যুগ থেকে পৃথক করেছে। সুপ্রাচীন ও নমস্য পূর্বসংস্কার, বিশ্বাসসহ সব স্থির ও দ্রুত জমাটবাধা সম্পর্ক ঝেটিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন বিশ্বাসগুলি দানা বাঁধার আগেই বাতিল হয়ে গিয়েছে। যা-কিছু কঠিন বায়ুতে উবে যায়; যা-কিছু পবিত্র হয়ে যায় নোংরা। মানুষ অচঞ্চল চিত্তে তার জীবনের বাস্তবতা এবং অন্য মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনুধাবন করতে বাধ্য হয়।)।

অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলাই হচ্ছে বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়ায় খেটে খাওয়া মানুষের নিয়তি। অনিশ্চয়তা শুধু উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা নয়। এ সমস্যা শিল্পোন্নত দেশগুলির শ্রমিকদের সমভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এসব দেশে দুভাবে কর্মসংস্থান কমছে। প্রথমত, কারিগরি পরিবর্তনের ফলে কম শ্রমিক দিয়ে বেশি ও উন্নততর পণ্য এবং সেবা উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। কাজেই চাকরির পরিমাণ কমছে। দ্বিতীয়ত, বৈদ্যুতিন (electronic) যোগাযোগের ফলে অনেক সেবা অনুন্নত দেশগুলি থেকে কম মূল্যে সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে। বহিঃউৎস থেকে সংগ্রহের (outsourcing) ফলে উন্নত দেশগুলির অনেক চাকরি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে চলে যাচ্ছে। এতে উন্নত দেশগুলির শ্রমিকেরা অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

সম্প্রতি মনস্তাত্ত্বিক ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তার প্রভাব সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আবিষ্কার করেছেন। প্রথমত, মানুষ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের তুলনায় স্থিতাবস্থা বেশি পছন্দ করে। অধ্যাপক রিচার্ড লেয়ার্ড (২০০৫, ২২৭) যথার্থই লিখেছেন, ‘People are also deeply attached to status quo. They hate loss of any kind and they care less about gains than about losses.’ (স্থিতাবস্থার জন্য রয়েছে মানুষের প্রচণ্ড আকর্ষণ। তারা যেকোনো ধরনের ক্ষতি অপছন্দ করে এবং তারা লাভের চেয়ে ক্ষতির ব্যাপারে অনেক বেশি স্পর্শকাতর)। বেশির ভাগ মানুষ নিজেদের রুটি-রোজগার নিয়ে ঝুঁকি এড়াতে চায়। তাই উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির শ্রমিকেরা চাকরি হ্রাসের সম্ভাবনা আছে, এমন ধরনের যেকোনো পরিবর্তন প্রতিহত করতে চায়। দ্বিতীয়ত, মানুষ লাভ করে যত খুশি হয়, তার চেয়ে লোকসানের ফলে অনেক বেশি সংক্ষুব্ধ হয়। তাই বিশ্বায়নে যারা লাভবান হয়, তারা বিশ্বায়নকে যতটা সমর্থন করে, তার চেয়ে অনেক তীব্র বিরোধিতা আসে বিশ্বায়নে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে। তাই উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় অঞ্চলেই শ্রমিকশ্রেণী বিশ্বায়নের বিপক্ষে। বিশ্বায়নের বর্তমান পর্যায়ের আগে শিল্পোন্নত দেশগুলির শ্রমিকেরা বিশ্বায়নের বিরোধিতা করেনি। এই বিরোধিতা শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন শিল্পোন্নত দেশগুলিও শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

শুধু মেহনতি মানুষই বিশ্বায়নের বিরোধিতা করছে না। উন্নত দেশগুলিতে পুঁজিপতিরাও অনেকে বিশ্বায়ন-ব্যবস্থাকে মেনে নিতে চায় না। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মৌলিক নির্যাস হলো প্রতিযোগিতা। আফ্রিকার জঙ্গলে বাঁচার জন্য লড়াইয়ের সঙ্গে এ প্রতিযোগিতাকে তুলনা করা যেতে পারে। টমাস এল ফ্রিডম্যান (২০০৫, ১১৪) নিম্নোক্ত আফ্রিকান প্রবাদের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন :

Every morning in Africa a gazelle wakes up.

It knows it must run faster than the fastest lion or it will be killed.

Every morning a lion wakes up.

It knows that it must outrun the slowest gazelle or it will starve to death.

It does not matter whether you are a lion or a gazelle.

When the sun comes up, you better start running.

(আফ্রিকায় প্রতিদিন ভোরে একটি হরিণ জাগছে।

সে জানে যে সবচেয়ে দ্রুতগামী সিংহের চেয়ে অবশ্যই তাকে জোরে দৌড়াতে হবে, নইলে তাকে মরতে হবে।

প্রতিদিন সকালে একটি সিংহ জাগছে।

সে জানে, তাকে সবচেয়ে ধীর গতিসম্পন্ন হরিণের চেয়ে জোরে দৌড়াতে হবে, নইলে তাকে উপোসে মরতে হবে।

আপনি হরিণ না সিংহ, তাতে কিছু যায় আসে না,

ভালো চাইলে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করুন।)

কোনো পুঁজিপতিই আফ্রিকার জঙ্গলের মতো প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ চায় না। এ প্রতিযোগিতা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যেকোনো সময়ে পুঁজিপতির ব্যবসাতে ধস নামতে পারে। তাই পুঁজির মালিকেরা সুযোগ পেলেই প্রতিযোগিতার স্থলে একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অথচ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রাণশক্তি হলো প্রতিযোগিতা। এখন পর্যন্ত পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো উৎপাদনশীলতার অব্যাহত বৃদ্ধি।

প্রতিযোগিতা না থাকলে উৎপাদনশীলতার প্রণোদনা থাকবে না। নিয়ন্ত্রণ প্রতিযোগিতার জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। আবার নিয়ন্ত্রণ না থাকলে গদ্দিনশিনরা (incumbents), অর্থাৎ যারা বর্তমানে প্রতিযোগিতায় অধিকতর সফল, তারা সরকারকে প্রভাবিত করে নতুন প্রতিযোগিতার দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। প্রতিযোগিতা বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। এ প্রসঙ্গে রঘুরাম রাজন ও লুইজি জিংগালিস (২০০৩, ৩১২) যথার্থই লিখেছেন, ‘A truly free and competitive market occupies a very delicate middle ground between the absence of rules and the presence of suffocating rules. It is because this middle ground is so narrow that capitalism in its best form is very unstable. It easily degenerates into a system of the incumbents, by the incumbents, for the incumbents.’ (একটি প্রকৃত অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার নিয়ন্ত্রণহীনতা ও শ্বাসরুদ্ধকর বিধিমালার মধ্যবর্তী একটি সংবেদনশীল এলাকা। এ মধ্যবর্তী এলাকাটি এতই সংকীর্ণ যে শ্রেষ্ঠ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও এখানে অত্যন্ত অস্থিতিশীল। অতি সহজেই এটি গদ্দিনশিনদের দ্বারা পরিচালিত গদ্দিনশিনদের জন্য গদ্দিনশিনদের একটি ব্যবস্থায় অধঃপতিত হয়)।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তাই বিপরীতমুখী প্রবণতা রয়েছে। একটি প্রবণতা হলো অবাধ প্রতিযোগিতা আর উচ্চতর উৎপাদনশীলতা। অন্য প্রবণতা হলো গদ্দিনশিনদের বা কায়েমি স্বার্থের সংরক্ষণ, যা প্রতিযোগিতা খর্ব করে । দ্বিতীয় প্রবণতাটি হলো পুঁজিবাদের আত্মঘাতী প্রবণতা। পুঁজিপতিরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতাকে খর্ব করে একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠার লোভ সংবরণ করতে পারে না। এর ফলে পুঁজিবাদের উৎপাদনশীলতা বিপন্ন হয়। এই পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদীরাই পুঁজিবাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। রাজন ও জিংগালিসের (২০০৩, ২৭৬) ভাষায়, Capitalism’s biggest political enemies are not the firebrand trade unions spewing vitriol against the system but the executives in pin-striped suits extolling the virtues of competitive markets with every breath while attempting to extinguish them with every action.’ (বিপক্ষে তীব্র সমালোচনামুখর অনলবর্ষী শ্রমিকনেতারা পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু নন। এর সবচেয়ে বড় দুশমন হলো ব্যবসায়ের কেতাদুরস্ত নির্বাহীরা, যারা দমে দমে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের গুণকীর্তন করছেন অথচ প্রতিটি কাজের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাকে নির্বাপিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন)।

পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু পুঁজিপতিরা নিজেরাই। তারা একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা উচ্ছেদ করে। এর ফলে উৎপাদনশীলতার প্রণোদনা কমে যায়। উপরন্তু একচেটিয়া ব্যবসা সমাজে অসন্তোষের জন্ম দেয়। জনগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যবসার ওপর নতুন নতুন নিয়ন্ত্রণের ফরমান জারি করতে বাধ্য হন। পুঁজিপতিরা অনেক ক্ষেত্রেই এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সামাল দিতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ পুঁজির সৃজনশীলতা কুরে কুরে খায়। কাজেই পুঁজিবাদকে বাঁচাতে হলে রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রতিযোগিতা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রাজন ও জিংগালিসের মতে, Saving Capitalism from Capitalists বা পুঁজিপতিদের খপ্পর থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষাই হচ্ছে তাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

বিশ্বায়নের বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশি। নিরন্তর অনিশ্চয়তার জন্য উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় অঞ্চলের শ্রমিকেরাই বিশ্বায়নের বিপক্ষে। পুঁজিপতিরা বাইরে বিশ্বায়ন সমর্থন করলেও মনে মনে তীব্র প্রতিযোগিতা ঘৃণা করে এবং যেকোনোভাবে প্রতিযোগিতা উঠিয়ে দিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা কায়েম করতে চায়। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে বিশ্বায়ন কি সত্যি সত্যি টিকে থাকবে? এ সম্পর্কে তিন ধরনের মত দেখা যাচ্ছে।

প্রথমত, কেউ কেউ মনে করেন যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াতে কোনো মৌলিক সমস্যা নেই। বিশ্বায়ন এত দ্রুত উৎপাদনশীলতা বাড়িয়েছে যে এর কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বায়ন বর্তমান বিশ্বে অপ্রতিরোধ্য। কেউ একে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কাজেই সবার দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বায়ন-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে বিশ্বায়ন আজকের অনেক সমস্যার সমাধান করবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এ বক্তব্য যুক্তিযুক্ত। কিন্তু রাজনীতিতে এ ধরনের সমাধান গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে।

দ্বিতীয় মতবাদ হলো, বিশ্বায়নের অনেক সমস্যা আছে। তবে এসব সমস্যার সমাধানও রয়েছে। জোসেফ স্টিগলিজের (২০০৬, ২৬৯) মতে, মূল সমস্যা হচ্ছে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন রাজনৈতিক বিশ্বায়নকে ছাড়িয়ে অনেক সামনে এগিয়ে গেছে। অর্থনীতিতে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে রাজনীতিবিদেরা এখনো তা বুঝে উঠতে পারেনি এবং তা সামাল দেওয়ার মতো রণকৌশল নির্ধারণ করতে পারেনি। স্টিগলিজের মতে, এর সমাধান হলো বিশ্বায়নের গণতন্ত্রায়ণ। কিন্তু বিশ্বায়নের সব বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ধনী রাষ্ট্র ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কাছে কেন্দ্রীভূত। তারা এ ক্ষমতা সবার সঙ্গে ভাগ করতে রাজি না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে যেসব ক্ষোভ রয়েছে তা দূর না-ও হতে পারে।

তৃতীয় মতবাদ হলো যে রাজনৈতিক অসন্তোষ দূর না করতে পারলে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের মহা পশ্চাদ্গমন (Great Reversal) ঘটবে। এ ধরনের প্রবণতা দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ঘটেছিল। এ ধরনের পশ্চাদ্গমনের বা পেছনে ফেরার দুই ধরনের পরিণতি ঘটতে পারে। একটি পরিণাম হতে পারে বিশ্বায়ন কিছুদূর এগোনোর পর পিছিয়ে পড়বে এবং পিছিয়ে যাওয়ার পর আবার এগিয়ে যাবে। উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ ধরে বিশ্বায়ন এগিয়ে যাবে। এমনটি ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীতে।

আরেকটি পরিণতি হতে পারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবলুপ্তি ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব। এটিই ছিল পুঁজিবাদের পরিণতি সম্পর্কে কার্ল মার্ক্স ও তার সমর্থকদের ভবিষ্যদ্বাণী । বিংশ শতাব্দীজুড়ে মেহনতি মানুষ পুঁজিবাদের অন্তর্ধানের জন্য প্রতীক্ষা করেছে। কিন্তু বাস্তবে পুঁজিবাদ এ সময়ে আরও শক্তি সঞ্চয় করেছে। পুঁজিবাদের আশু মৃত্যু সম্পর্কে কার্ল মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী মার্ক টোয়েনের উক্তিকে মনে করিয়ে দেয়। টোয়েনের জীবদ্দশায় তার মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশের পর মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, ‘The rumors of my death have been greatly exaggerated.’ (আমার মৃত্যুর গুজব অতিরঞ্জিত করা হয়েছে)। পুঁজিবাদের আশু মৃত্যুর প্রত্যাশাও ছিল অযৌক্তিক। অবশ্য কার্ল মার্ক্সের সমর্থকেরা মনে করেন যে পুঁজিবাদের আশু মৃত্যু সম্পর্কে প্রত্যাশা মার্ক্সের তত্ত্বের অপব্যাখ্যার ওপর। প্রতিষ্ঠিত। মার্ক্স মনে করতেন, যখনই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার উৎপাদনশীলতা হারাবে তখনই তার অবলুপ্তি ঘটবে। দ্রুত কারিগরি পরিবর্তনের ফলে পুঁজিবাদ তার উৎপাদনশীলতা বাড়িয়েছে। তাই তার অন্তর্ধানের প্রশ্ন ওঠেনি। সৃষ্টিশীল পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছে উন্নত দেশগুলিতে। কাজেই যদি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটে, তা ঘটবে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নয়। অথচ বিংশ শতকে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যারা তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন, তারা আশা করছিলেন যে বিপ্লব শুরু হবে অনুন্নত দেশগুলিতে। এ তত্ত্ব মার্ক্সের নয়। এটি রচনা করেছিলেন লেনিন, রোজা লুক্সেমবার্গ ও হবসন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এই তত্ত্ব পুঁজিবাদের উৎপাদনশীলতা ও কারিগরি পরিবর্তনের ক্ষমতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের প্রবক্তারা বুঝতে পারেননি, পুঁজিবাদী দেশগুলি উপনিবেশের বাজারের ওপর নির্ভর না করে উন্নত দেশগুলির ভেতরই অনেক বড় বাজার সৃষ্টি করতে পারে। তবে আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। বিশ্বায়নের ফলে উন্নত দেশগুলির শ্রমিকদের মধ্যেও প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। যদি শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিশ্বায়নের রথচক্র থেমে যায়, তবে বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থায় নতুন মোড় দেখা দিতে পারে।

বিশ্বায়ন কোথায় যাচ্ছে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী এই পর্যায়ে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে লর্ড কেইনসের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। একবার এক ব্যক্তি কেইনসকে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি একই মতে অবিচল না থেকে বারবার তার বক্তব্য পরিবর্তন করেন। জবাবে কেইনস বলেছিলেন, ‘আমি অচল ঘড়ির কাঁটা নই যে এক জায়গায় স্থির থেকে দিনে দুইবার দুই সেকেন্ড সঠিক সময় নির্দেশ করব। আমি একটি সচল ঘড়ি এবং তাই মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন সময় দেখাই।‘’ বিশ্বায়নের যুগে সাফল্যের সঙ্গে বেঁচে থাকতে হলে লর্ড কেইনসের মতো প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার জঙ্গলের সিংহ ও হরিণের মতো অবিরাম দৌড়াতে হবে।

.

উল্লেখিত রচনাবলি (Works Cited)

কুটনার, রবার্ট (Kuttner, Robert)। ১৯৯৬। Everything for Sale. New York: Alfred A. Knopf.

গিডেন্স, অ্যান্টনি (Giddens, Anthony)। ১৯৯৯। Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. London: Profile Books.

চমস্কি, নোয়ম (Chomsky, Noam)। ২০০৬। Failed States. London: Hamish Hamilton.

জোনস, এরিক (Jones, Eric)। ১৯৮৮। Growth Recurring: Economic Change in World History. Oxford: Oxford University Press.

ডায়মন্ড, জেরেদ (Diamond, Jared)। ১৯৯৯। Guns, Germs and Steel. New York: W.W. Norton and Company.

দেশাই, মেঘনাদ (Desai, Meghnad)। ২০০২। Marx_Revenge: The Resurgence of Capitalism and Death of Statist Socialism. London: Verso.

নান, নাথান ও ন্যান্সি কিয়ান (Nann, Nathan and Nancy Qian) । 2030 ‘The Columbian Exchange: A History of Diseases, Food and Ideas’. The Journal of Economic Perspectives. Vol. 24. No. 2.

ফজল, আবুল (Fazal, Abul)। ১৯৮৯। The Ain-i-Akbari. Delhi: Low Price Publications.

ফ্রিডম্যান, টমাস এল (Friedman, Thomas L) । ২০০০। The Lexus and the Olive Tree. New York: Anchor Books.

— । ২০০৫। The World is Flat. New York: Farrar, Strauss and Giroux.

ব্রাইট, ক্রিস (Bright, Chris) । ১৯৯৮। Life Out of Bounds: Bioinvasion in a borderless World. New York: W. W. Norton and Company.

বিশ্বব্যাংক (World Bank)। ২০০৯। World Development Indicators. Washington D.C.

ভাগবতী, জগদীশ (Bhagwati, Jagadish)। ২০০২। In Defence of Globalization. Oxford: Oxford Univesity Press.

মার্ক্স, কার্ল ও ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস (Marx, Karl and Frederick Engels) । ১৯৬২। Selected Works. Moscow: Foreign Languages Publishing House.

ম্যাডিসন, অ্যাংগাস (Maddison, Angus)। ২০০১। World Economy: A Miillenial Perspective. Paris: OECD.

রথর্ণ, রবার্ট ও রমনা রামস্বামী (Rowthorn, Robert and Ramana Ramswami)। ১৯৯৭। Deindustrialization: Its Causes and Implications. Washington D. C. : IMF.

রাজন, রঘুরাম জি এবং লুইজি জিংগালিস (Rajan, Raghuram G. and Luigi Zingales) । ২০০৩। Saving Capitalism from Capitalists. New York: Busiess Crown.

লেভিট, থিয়োডর (Levitt, Theodore)। ১৯৮৩। ‘The Globalization of Markets’. Harvard Business Review. Vol. 51. স্টিগলিজ, জোসেফ ই (Stiglitz, Joseph E.)। ২০০২। Globalization and Its Discontents. New York: W. W. Norton and Co.