সাহেব-নবাবের টাউন

পলাশির যুদ্ধের পর নবাবি আমল অস্ত গেল! ইতিহাসের এক যুগ শেষ হল, আর-এক নতুন যুগ এল, যেমন এক পুরুষের পর আর-এক পুরুষ আসে তেমনি। পুরুষানুক্রমের সঙ্গে যুগানুক্রমের এই জৈবিক সাদৃশ্য, একেবারে অর্থহীন নয়। পূর্বপুরুষের চারিত্রিক দোষগুণ উত্তরপুরুষ যেমন জৈবিকসূত্রে খানিকটা বহন করে, পূর্বযুগের আচার-ব্যবহার, চাল চলন ও ধ্যান-ধারণাও তেমনি উত্তরযুগ, অনেক সময় অজ্ঞাতসারেই, বহন করে এগিয়ে চলে। সেইজন্য কোনো বিশেষ সন-তারিখে ইতিহাসের কোনো যুগ শেষ হয়ে যায় না। পলাশির রণাঙ্গনে নবাবি আমল সরকারিভাবে শেষ হয়ে গেলেও, তার বে-সরকারি অস্তিত্ব আরও প্রায় একশো বছর, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বজায় ছিল।

কলকাতা শহরের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে। পলাশির যুদ্ধ যদি নবাবি আমলের শেষ সীমারেখা হয়, তা হলেও যোব চার্নকের পরে প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত কলকাতা শহরে বাংলার নবাবদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বাধীনে ছিল বলা যায়। সঠিকভাবে বলতে গেলে, ১৮৫৭ এর সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত গোটা কোম্পানির আমলটাকেই বাদশাহি ও নবাবি আমল বলা যায়। এই নবাবি আমলটা কলকাতা শহরের বাল্যকাল। এই সময়েই প্রধানত নতুন কলকাতা শহর কেন্দ্র করে, নতুন সামাজিক পরিবেশে বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, নানা শ্রেণির লোকের উৎপত্তি হতে থাকে। এমন একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যার প্রভাবে মানুষের, বিশেষ করে শহুরে মানুষের চরিত্র দ্রুত বদলাতে থাকে। এই সব নানা শ্রেণির মানুষ নিয়ে নব যুগের নতুন শহুরে-সমাজ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে কলকাতা শহরে সমাজের এই নতুন শ্রেণি-রূপায়ণের এক আশ্চর্য চিত্র দেখা যায়। ভারতবর্ষের আর-কোনো শহরে, বোম্বাই-মাদ্রাজেও, শহুরে-সমাজে এই ধরনের অভিনব শ্রেণি-সমাবেশ ঘটেনি। তার কারণ, ঐতিহাসিক ঘটনার এমন বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখা যায়নি। এই সব বিভিন্ন শ্রেণির শহুরে মানুষের মধ্যে ‘সাহেব নবাবরা’ শৌখিন বিদেশি ফুলের মতন এদেশের মাটিতে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের কোনোদিক থেকেই এদেশের সমাজে কোনো বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করা যায় না। আমাদের দেশের নতুন শহুরে সমাজে (এবং ইংলণ্ডের সমাজেও) তাঁদের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান কতকটা নাটকীয় হলেও, তা ঐতিহাসিক কারণে স্মরণীয় ও বর্ণনীয়।

কয়েকজন ইংরেজ বণিক একত্রে মিলিত হয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যখন একটি কোম্পানি স্থাপন করেছিলেন, এবং ‘সাত সমুদ্দুর তের নদী’ পার হয়ে যখন সুদূর ‘ইস্ট ইণ্ডিজে’ তাঁরা বাণিজ্যের মুনাফার সন্ধানে অভিযান করেছিলেন, তখন তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি যে রাত পোহালে তাঁদের সেই বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দেবে। ইংলণ্ডের লিডেনহল ষ্ট্রীটে অনরেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে অফিসঘর ছিল এমন আর তা নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই বিচিত্র স্থাপত্যের নিদর্শন আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অনরেবল কোম্পানির সেই সব বাণিজ্যপোতও আজ আর দেখা যায় না। কোম্পানির নিশান, কোম্পানির আমলের আদব-কায়দা, চালচলন সব আজ লোপ পেয়ে গেছে। চসার ও ডক্টর জনসনের আমলের সেই সব সাম্রাজ্যজয়ী ইংরেজ বীরপুরুষের কথা বর্তমানকালের বংশধররা শীতের রাতে চুল্লির পাশে বসে হয়ত রূপকথার মতন শোনেন। রবিনসন ক্রুসোর কাহিনী তাঁদের মনে পড়ে, পূর্বপুরুষের কীর্তিকথা স্মরণ করে। বাস্তবিকই কোম্পানির আমলের সেইসব দুর্ধর্ষ কূটবুদ্ধি বণিক সাহেবদের রূপকথার নায়ক বলেই মনে হয়। বিলেতের ইণ্ডিয়া অফিসে স্তূপাকার রেকর্ডের তলায়, আমাদের দেশের মহাফেজখানায়, দেশ-বিদেশের গোরস্থানের পাথুরে ফলকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সাহেব-নবাবদের বিচিত্র সব কীর্তির কথা লেখা রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে সেই লেখার পাঠোদ্ধার করাও কঠিন। বিদেশের কথা জানি না, কলকাতা শহরের সেণ্ট জনস গির্জা-প্রাঙ্গণে ও পার্ক ষ্ট্রীটের প্রাচীন গোরস্থানে একবার ইতিহাসমুখী মন নিয়ে পা দিলেই মাটির তলা থেকে দেড়শো-দুশো বছরের পুরানো মৃত সাহেব-নবাবদের কঙ্কালগুলো রক্তমাংসের মূর্তিতে জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে হয় কেউ প্রকাণ্ড লম্বা চাবুক হাতে করে কাছারি ঘরের বারান্দা দৃপ্ত ভঙ্গিতে পায়চারী করেছেন, এবং মেঝের উপর চাবুকাঘাত এবং অদ্ভুত অ্যাংলো বাংলা হিন্দি ভাষায় সামনে দণ্ডায়মান কম্পিতকলেরব দেশি বাঙালি নেটিবদের গালি দিচ্ছেন। নেটিবরা করজোড়ে ‘হুজুর’, ‘স্যার’, ‘সাহেব’, ‘ইউ ফাদার গ্র্যাণ্ডফাদার সাহেব’ বলে কাকুতিমিনতি করছে। কেউ তাকিয়া ঠেস দিয়ে কৌচে শুয়ে আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন, হুঁকোবরদাররা কল্কে জ্বালিয়ে রাখছে, হেয়ার-ড্রেসাররা পেছনে দাঁড়িয়ে কেশবিন্যাস করে দিচ্ছে, একদিকে দাঁড়িয়ে আছে খানসামা-খিদমৎগার, আর-একদিকে দাঁড়িয়ে আছে সদানুব্জপৃষ্ঠ টিপিকাল বাঙালি সরকারবাবু। কখনো কখনো হঠাৎ ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দে নিস্তব্ধ গোরস্থনের শূন্য সমাধিগুলি যেন কেঁপে ওঠে। সাহেব-নবাব ঘোড়ায় চড়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন, ঘোড়ার পেছনে নেটিব সহিসের দল ছুটে চলেছে। সাহেবের ফিটন ও বগির পইস-পইস শব্দও মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। ওড়িয়া পাল্কি বেয়ারাদের সমবেত ঐকতানে নির্জন গোরস্থান মুখর হয়ে ওঠে, অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কার দেখা যায়, পাল্কির খোপের ভিতর থেকে সাহেব-নবাব কটাচক্ষু মেলে শস্য-শ্যামলা বাংলার প্রকৃতির দিকে চেয়ে আছেন, কোথাও বা সাহেব-প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ডুয়েল লড়ছেন, কোথাও মুরগীর লড়াই দেখছেন, কোথাও বা চড়কের গাজনে ও দুর্গোৎসবে নেটিবদের সঙ্গে আমোদ করছেন। কোথাও কোথাও দেখা যায়, হিন্দুদের দেবালয়ে নাছোড়বান্দা পাণ্ডাদের কবলিত হয়েছেন সাহেব। ‘প্রাইভেট ট্রেড’ ও ‘ইণ্টারলোপিঙে’ সাহেবের যাতে দুপয়সা হয়, অথবা কূটনৈতিক চালে সাহেব যাতে বাজিমাত করতে পারেন, সেজন্য তিনি নেটিবদের সংস্কার মেনে দেবতার কাছে মানত করছেন। ‘অ্যাকালচারেশনের’ এও এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। সাহেব নবাব শ্রেণিও দুই দেশের ‘কালচার-কনট্যাক্টের’ অপূর্ব নিদর্শন।

‘নবাব’ কথাটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষাতে চলিত হয়ে যায়। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে ‘নবাব’ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে মোগল আমলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বলে। কিন্তু ‘transferred sense’ এ ‘নবাব’ শব্দের অর্থ করা হয়েছে-a person of great wealth; specifically, one who has returned from India with a large fortune acquired there; a very rich and luxurious person.’ এই প্রসারিত অর্থে নবাব শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন হোরেস ও আরপোল ১৭৬৪ সালে, ‘Mogul Pitt and Nabob Bute’ বলে। বুট অবশ্য ঠিক নবাব ছিলেন না, এবং ১৭৬১ সালেই ওআলপোল লিখেছিলেন, ‘West Indians, Conquerours, Nabobs and Victorious admirals attack every borough,’ ইউল ও বার্নালের ‘Hobson-Jobson’ অভিধানে নবাব কথার এই অর্থ করা হয়েছে :

It began to be applied in the Eighteenth Century when the transactions of Clive made the epithet familiar in England, to Anglo-Indians who returned with fortunes from the East, and Foote’s play of the ‘The Nabobs’ (1768) aided in giving general currency to the word in this sense.

পলাশির যুদ্ধের পরেই ‘নবাব’ কথাটি ইংরেজদের মুখে মুখে প্রচলিত হতে থাকে। ফুট এই কথাটিকে যে জনপ্রিয় করেছিলেন তা ঠিক নয়। ১৭৭২ সালে (১৭৬৮ সালে নয়) The Nabob নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়, এবং ফুট ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে পার্লামেণ্টারি তদন্তের সুযোগ নিয়ে কথাটিকে লোক চক্ষুর সামনে তুলে ধরেন। অর্থাৎ ইংরেজরা যখন কেবল বাণিজ্যের মুনাফা লোভী ছিলেন, সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁদের প্রখর দৃষ্টি ছিল না, তখন নবাবি বিলাসিতা ও চালচলনের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হননি। তার অনেক পরে, যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভ করে এবং এদেশের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়ে, যখন তাঁরা রাজ্যশাসনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, তখন থেকেই এদেশের নবাবদের অনুকরণে তাঁদেরও মনে নবাব হবার বাসনা জাগল। সাহেব নবাবির জন্ম হল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পর থেকে। ১৭৭৩ সালেই কোম্পানির একজন স্টকহোলডার দুঃখ করে বলেছিলেন, ‘That old commercial Dividend which we enjoyed for a Series of Years, long before we had to do with Nabobs.’ এইজন্যই ঐতিহাসিকরা বলেন যে সাহেব নবাবদের নবাবিটা আর যাই হোক অন্তত ‘কমার্সিয়াল’ নয়। বাস্তবিকই কমার্সের সঙ্গে নবাবির কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। নবাবিটা এদেশি শাসকদের কাছে যা ছিল, বিদেশিরা ঠিক সেইভাবেই তাকে গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করেছিলেন। এই নবাবি হল স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরম ভোগবিলাসিতার নামান্তর মাত্র।

নবাবি বিলাসিতা সহজ ব্যাপার নয়। তার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কোম্পানির কর্মচারীরা কোথা থেকে এবং কী উপায়ে এই অপরিমিত অর্থ উপার্জন করতেন? এ প্রশ্ন প্রথমেই মনে জাগা স্বাভাবিক। কোম্পানির কর্মচারীদের চাকরির গ্রেড ছিল প্রধানত চারটি, রাইটার (Writer), ফ্যাক্টর (Factor), জুনিয়র মার্চেণ্ট ও সিনিয়র মার্চেণ্ট। প্রথমে রাইটারদের পদে কোম্পানির চাকরিতে ঢুকতে হত। আবেদনকারীরা দরখাস্ত করতেন এই মর্মে, ‘having been duly educated in Writing, Arithmetick, & Merchants Accompts, he is desirous of serving your Honours as a Writer in India & prays therefore to be admitted accordingly, being ready to give the Security Required.’ ক্লাইবের যুগে রাইটারের বেতন ছিল বছরে ৫ পাউণ্ড, সিনিয়র মার্চেণ্টের বেতন ছিল বছরে ৪০ পাউণ্ড। পরে অবশ্য তাঁদের বেতন ও ভাতা আরও বেড়েছিল, কিন্তু এমন কিছু বাড়েনি যাতে তাঁরা নবাব হবার স্বপ্ন দেখতে পারেন। তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ তাঁরা রোজগার করতেন কী উপায়ে?

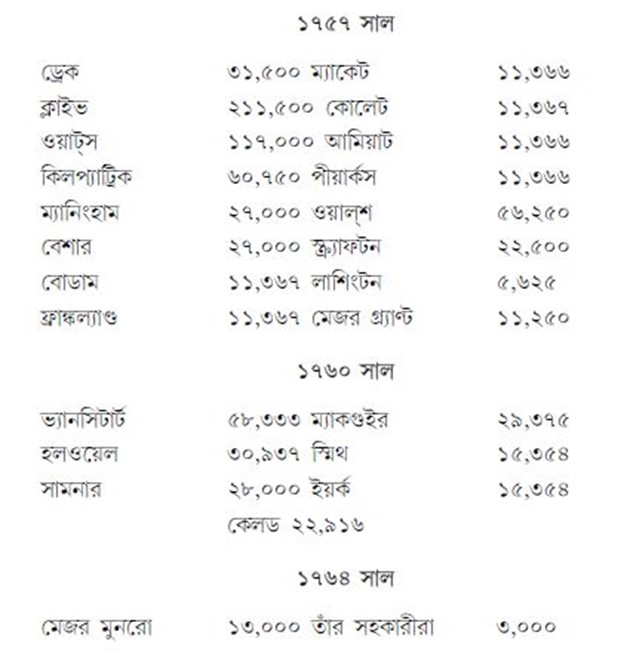

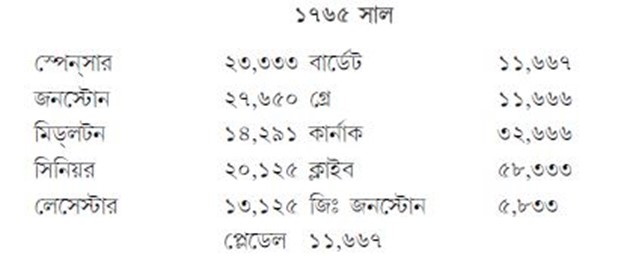

কোম্পানির কর্মচারীদের অর্থ রোজগারের প্রধান উপায় ছিল নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্য, এবং তার চেয়েও বড় পন্থা ছিল নানারকমের উৎকোচ ও উপঢৌকন। ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্যে তাঁরা ‘ইণ্টারলোপিং’ (Interloping) করতেন বেশি-‘An interloper was independent violator of the Company’s monopoly.’ নবাবি আমলের আগে টমাস পিট (Thomas Pitt) ইন্টারলোপিং করে অগাধ অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। ধুরন্ধর ইণ্টারলোপারদের মধ্যে উইলিয়ম বোল্টস (William Bolts) ছিলেন অন্যতম। ইণ্টারলোপিং করে কোম্পানির রাইটার, ফ্যাক্টর ও মার্চেণ্টরা প্রচুর পরিমাণে অর্থ রোজগার করতেন, এবং সেই অর্থ এদেশের রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নবাবি বিলাসিতায় ব্যয় করতেন। তাতেও তাঁদের সঞ্চিত অর্থের ভাণ্ডার শূন্য হত না। অবৈধ বাণিজ্যের বিচিত্র সব সুড়ঙ্গপথে যে অফুরন্ত অর্থের সমাগম হত তা খরচ করে তাঁরা কূল পেতেন না। তার সঙ্গে ছিল উৎকোচ ও উপঢৌকনের অসংখ্য চোরাপথে আমদানি অর্থ। পলাশির যুদ্ধের পর থেকে এই উৎকোচের পথ আরও অনেক প্রশস্ত হয়ে গেল। ইংরেজ বণিকরা, প্রায় রাতারাতিই বলা চলে, আমাদের দেশের king-maker হয়ে উঠলেন। প্রচুর টাকা উৎকোচের বিনিময়ে রাজসিংহাসনেরও লেনদেন হতে থাকল। ১৭৫৭ সালে সিরাজউদ্দৌলার বদলে মীরজাফরকে, ১৭৬০ সালে দুর্বল মীরজাফরের বদলে মীরকাসিমকে, এবং ১৭৬২-৬৫ সালে প্রথম মীরকাসিমের বদলে নিজামউদ্দৌলাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার সময়ে ইংরেজ king-makerরা প্রচুর টাকা উৎকোচ পেয়েছিলেন। হিসেবে না দেখলে তার পরিমাণ অনুমান করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন সালের টাকার পরিমাণ এই (পাউণ্ডের হিসেব) :

এটা নবাব-অদলবদলের দক্ষিণা। এ ছাড়া আরও অনেক রকমের উৎকোচের পথ খোলা ছিল। পুরোপুরি রাজা হবার আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশের জমিদার হয়েছিলেন, এবং জমিদারি সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা যথাসম্ভব উৎকোচ-উপঢৌকনের পথে পরিচালিত করেছিলেন। এদেশে জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার সময় এবং নতুন জমিদারি বিলিব্যবস্থা করার সুযোগে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে উৎকোচ ও উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। বর্ধমান জেলার কলেক্টর জন ব্যাথো (John Bathoe) স্থানীয় জমিদারকে লবণ-ব্যবসায়ের সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন প্রথম দুবছরে ২৮ হাজার টাকার ঘুষের বিনিময়ে। প্রথম বছরের ঘুষের ১৪ হাজার টাকা তিনি নিজের জন্যই রেখেছিলেন, দ্বিতীয় বছরের ১৪ হাজার পাটনার কৌন্সিলের সভ্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কৌন্সিলের চীফ হিসেবে জর্জ ভ্যান্সিটার্ট ৪১৪৮ টাকা পেয়েছিলেন (India Office, Personal Records etc. Vol, 14, ১১১)। উৎকোচ ও উপঢৌকন সম্বন্ধে মিল তাঁর History of India (Vol. III) গ্রন্থে লিখেছেন :

When the English suddenly acquired their extraordinary power in Bengal, the current of persents, so well accustomed to take its course in the channel drawn by hope and fear, flowed very naturally and very copiously, into the lap of the strangers.

এদেশে এসে ইংরেজরা উৎকোচ গ্রহণের কৌশলটাকে প্রায় চারুকলার পর্যায়ে ঊন্নীত করেছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পদে পদে যখনই তাঁরা ঘুয নেবার সুযোগ পেতেন, তখনই তা বিনা দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে নিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যখন বাংলাদেশে কুঠি স্থাপন করে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন, তখন থেকেই তাঁরা ঘুষের ব্যাপারে দক্ষ হতে থাকেন। উইলিয়ম হেজেস যখন কোম্পানির ‘এজেণ্ট’ ছিলেন তখন এদেশের বণিকদের কাছ থেকে তিনি উৎকোচ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ শুনেছেন এবং আবেদনপত্রও পেয়েছেন। তবে একটির নমুনা এখানে হেজেসের ডাইরি থেকে উল্লেখ করছি :

The Petition of Wm Hedges, Agent, from Y Hugly Merchants, viz : Muttrasaw, Rupsuliman, Rogoodee, Giachundsaw, Rogonaut, Horkissincotma, Ramchund Paramanick, Ramnarrain, Mudducaun.

sheweth. That to have their goods taken for agreement made with Ye Company, they have been forced to give Mr. Ellis, warehouse keeper, each of them, a Bribe, as per Ye underwritten account, in mony and goods, appears : for which your Petitioners complain to you, desiring Justice : Muttrasaw, 1,150 Rupees, in mony and goods Gia chundsaw, 73 Rupees; Horkissincotma, 102 Rupees 8 Annas in mony and goods, Ramnarrain, for Mulmulls taken from him; Rupsuliman, Rogonaut, Ramchund-paramanick, Mudducawn, Rogoodee, 4 Annas upon each piece, for 4,450 pieces, amounts to 1,113 Rupees 4 Annas, for which he has taken out of one Chest of Dollars delivered Rogonaut, 500 pieces of Eight on account.

অয়ার-হাউসকিপার (গুদোম-সাহেব) এলিস একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এরকম শত-শত ‘এলিস’ ছিলেন কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে। দেশীয় বণিকদের কাছ থেকে কিভাবে ঘুষ নিয়ে তাঁরা মলমল, রেশম ও অন্যান্য মালপত্র গ্রহণ করতেন, মথুরা সাহা (Muttrasaw), হরেকৃষ্ণ (Horkissin), রামনারায়ণ (Ramnarrain), রূপসুলেমান (Rupsuliman), রঘুনাথ (Rogonaut), রামচাঁদ পরামাণিক (Ramchundpramanick), মধু খাঁ (Mudducawn), রঘু দে (Rogoodee), প্রভৃতি বণিকদের অভিযোগ থেকে তা বোঝা যায়। এই ঘুষ তাঁরা দেশীয় বণিক, বেনিয়ান, মুচ্ছুদ্দি, দালাল ও গোমস্তাদের কাছ থেকেও নিতেন। দেশীয় বণিক ও দালালশ্রেণিও সাহেবপ্রভুদের তুষ্ট করার জন্য যে উৎকোচ-উপঢৌকন দিতেন, তা কড়ায়-গণ্ডায় পুষিয়ে নিতেন তাঁতি, কর্মকার ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদকদের কাছ থেকে। অর্থাৎ কোম্পানির সঙ্গে যে-মূল্যে পণ্যদ্রব্য সরবরাহের চুক্তি তাঁরা করতেন, তার চেয়ে অনেক কম মূল্যে তাঁরা তাঁতি ও কারিগরদের বাধ্য করতেন পণ্য উৎপাদন করতে এবং তাঁদের সরবরাহ করতে। তা ছাড়া একেবারে বেকার হয়ে অনাহারে মৃত্যুর ভয়ে দেশীয় কারিগররা এই দালালদের নানাভাবে তোষণ করতেও ব্যধ্য হতেন। দেশীয় বণিক ও দালালরা কারিগরদের অস্থিমজ্জা পর্যন্ত শোষিত অর্থের খানিকটা অংশ সাহেব-দেবতাদের খুশি করার জন্য ব্যয় করতেন।

এই সব উপায়ে অর্থ উপার্জন করতেন ইংরেজরা। নবাবের সিংহাসন নিয়ে চক্রান্ত করে, জমিদারী বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, ব্যক্তিগত ও অবৈধ বাণিজ্য থেকে প্রচুর মুনাফা করে, এবং আরও নানা উপায়ে উৎকোচ উপঢৌকন নিয়ে, চার্নক-হেজেস-ক্লাইভ-হেস্টিংস-কর্নওয়ালিসের আমলের কোম্পানির কর্মচারীরা যে কী পরিমাণে বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন তা কল্পনা করা যায় না। দেখতে দেখতে প্রচুর অর্থ ও নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে কোম্পানির সাহেবরা সত্যি সত্যি ‘নবাব’ বনে গেলেন। তাঁদের মেজাজ ও চালচলন সবই দিন দিন নবাবের মত হয়ে উঠতে লাগল। কেন হতে লাগল সে সম্বন্ধে ক্লাইভের এই বিখ্যাত উক্তির কথা মনে পড়ে :

Consider the situation in which the victory at Plassey had placed me! A great Prince was dependent on my pleasure; an opulent city lay at my mercy; its richest bankers bid against each other for my smiles; I walked through vaults which were thrown open to me alone, piled on either hand with gold and jewels! Mr, Chairman, at this moment I stand astonished at my only moderation!

ক্লাইভ বলেছিলেন : ‘পলাশীর যুদ্ধ জয়ের পর আমি যে কী সুযোগ পেয়েছিলাম তা একবার বিবেচনা করে দেখুন! একজন নামজাদা নবাব তখন আমার মর্জির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন; ধনৈশ্বর্যে ভরা বিরাট একটি মহানগর (মুর্শিদাবাদ) আমার হাতের মুঠোয় ছিল; বড় বড় ধনিক দেশীয় মহাজনেরা আমার মুখে একটু হাসি ফোটাবার জন্য টাকা ছোড়াছুড়ি করতেন; একমাত্র আমার জন্যই ধনকুবেরদের ধনাগার উন্মুক্ত থাকত, এবং তার দু’পাশে থাকত সোনা ও মণিমুক্তা। মিঃ চেয়ারম্যান, ঠিক এই মুহূর্তে, আমি যখন এই সব কথা আপনাকে বলেছি, তখন আমার সংযমবোধের কথা ভেবে আমি সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি।’

লর্ড ক্লাইভ ঠিক লর্ডের মতনই কথা বলেছেন। যিনি একদা বাংলার রাজসিংহাসন নিয়ে দুহাতে জাগলারের মতন লোফালুফি করতেন, যাঁর ঠোঁটের কোণে দ্বাদশীর চাঁদের মতন সামান্য একটু মুচকি হাসি দেখার জন্য বাংলার রথচাইল্ডরা পরস্পর ঠেলাঠেলি করতেন, তাঁর মুখে এই ধরনের কথা শুনলে একেবারেই অবাক লাগে না। কিন্তু অবাক লাগে তখন যখন দেখা যায়, কোম্পানির সকল শ্রেণির কর্মচারীরা ক্লাইভের মতন নিজেদের ‘লর্ড’ মনে করতেন। গোটা দেশটাকেই তাঁর মগের মুল্লুকে পরিণত করে ফেলেছিলেন। লুটের ও ঘুষের টাকা সবই যে তাঁরা থলে ভর্তি করে নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতেন তা নয়। দুই হাতে সেই টাকার অনেকটা অংশ নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য এদেশে খরচ করতেন। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে কলকাতা শহরে অথবা অন্য যে-কোনো শহরে নগরে ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য অর্থব্যয় করার সুযোগ নিশ্চই বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের মতন প্রশস্ত ও বিচিত্র ছিল না। সমাজের ভোগের স্তরও (Consumption Standard) তখন খুব উন্নত ছিল না, অর্থাৎ ভোগের পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না কিছুই। মানুষের ভোগাভ্যাস বা comsumption pattern তখন কয়েকটি বাঁধাধরা ভোগ্যদ্রব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের সাধারণ স্তর থেকে মধ্যস্তরের প্রায় শেষসীমা পর্যন্ত তার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। একেবারে সর্বোচ্চ স্তরে ভোগের যে চেহারা দেখা যেত তাকে বিলাসিতা তো নিশ্চয়ই, বরং উপভোগের বদলে ‘অপভোগ’ বলাই সঙ্গত বলে মনে হয়। আধুনিক অর্থনীতির ভাষায় তাকে কেবল ‘conspicuous consumption’ বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, ‘super-conspicuous consumption’ বলা উচিত। এই ভোগবিলাসকেই আমরা আমিরি ও নবাবি বিলাস বলে থাকি। কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁদের লুটের কাঁচা টাকার খানিকটা পরিমাণ যখন আত্মবিলাসের জন্য অপব্যয় করতে চাইতেন, তখন তা নবাবি চালেই তাঁদের করতে হত। আমাদের দোশে রাজারাজড়া ও নবাব-বাদশাহরা এই জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাসের অপব্যয়ে সারা পৃথিবীতে প্রায় অদ্বিতীয় ছিলেন বলা চলে। তাঁদের অন্তিমকালে এই অসংযত বিলাসিতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিলেন বিদেশি সাহেবরা।

ইংরেজদের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীটাকে মোটামুটি ‘নবাবি আমল’ বলতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশই ছিল ইংরেজদের প্রধান কর্মকেন্দ্র, এবং কলকাতা শহরই ছিল তার হেডকোয়ার্টার। শহর কলকাতাতেই কোম্পানির কর্মচারীদের ভোগবিলাসের লীলাখেলা চলত। সুতরাং কলকাতা শহরের পরিবেশটা তখন ঠিক কী রকম ছিল তা না জানলে তাঁদের বিলাসের বহরটা অনুমান করা সম্ভব নয়।

১৭০৭ সালে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হয়। সেই বছরেই কৌন্সিলের ১২ জুনের ‘ডায়রি ও কনসাল্টেশন বুকে’ তখনকার কলকাতার জমি-জরিপের একটা হিসেব পাওয়া যায়। এই হিসেব থেকে বোঝা যায়, সাহেব-নবাবদের আমলে কলকাতার বাইরের রূপ কিরকম ছিল এবং সেই বাইরের রূপ থেকেই তার ভিতরের সামাজিক রূপেরও খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। যতদূর জানা গেছে, এই জরিপই কলকাতার সবচেয়ে পুরানো জরিপ।*

আড়াইশো বৎসর আগেকার কলকাতার চেহারা এই জরিপ থেকে বোঝা যায়। বাজার-কলকাতার ও টাউন-কলকাতার সীমানা ছিল মোটামুটি পূর্বে বৌবাজার থেকে পশ্চিমে লালদীঘি বড়বাজার পর্যন্ত। অর্থাৎ উত্তরে হ্যারিসন রোড ও দক্ষিণে ধর্মতলা স্ট্রীটের পশ্চিমদিকে ছিল টাউন-কলকাতা, এবং পূর্বদিকে ছিল বাজার-কলকাতা! ডালহৌসির বর্তমান অফিস অঞ্চল ছিল টাউন-কলকাতার অন্তর্ভুক্ত। সাহেবদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল এই অঞ্চলে। সেইজন্য বাকি কলকাতার প্রাচীন গ্রাম্য নামের মধ্যে এই অঞ্চলটুকুরই তখন নাম হয়েছিল টাউন-কলকাতা। প্রাচীন কতকগুলি গ্রামের ভিতর থেকে নবযুগের নতুন ‘টাউন’ এই সময় ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। টাউন-কলকাতার স্বভাবতঃই লোকবসতি ছিল খুব কম। মোট জমির মাত্র আটভাগের একভাগ ছিল বসতি; এবং তখনও টাউন অঞ্চলেরই চারভাগের একভাগ জমিতে ধানচাষ হত। বসতির সামান্য অংশ ছিল কলাবাগান ও সবজিক্ষেত। এই ধানক্ষেত ও কলাবাগানের ভিতর থেকে টাউন-কলকাতা অতি সন্তর্পণে গাত্রোত্থান করছিল। টাউন-কলকাতাই ছিল আদিযুগের সাহেব-নবাবদের বাসস্থান ও বিলাসক্ষেত্র।

বর্তমান চৌরঙ্গির অধিকাংশই ছিল তখনই গোবিন্দপুর গ্রামের মধ্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে গোবিন্দপুর গ্রামে খুব সামান্য লোকবসিত ছিল দেখা যায়। প্রায় এগারশো বিঘা জমির মধ্যে সাতান্ন বিঘা আন্দাজ জমিতে লোকজন বসবাস করত। উনিশ শতকের প্রথম পাদেও ‘চৌরঙ্গি’ গ্রাম বলেই গণ্য হত। প্রাচীন নথিপত্রের মধ্যে ‘চৌরঙ্গি রোড’ নাম পাওয়া যায়, কিন্তু জমিজমার প্রাচীন দলিলপত্রে দেখা যায় এই পথটিকে বলা হয়েছে ‘the great road leading from Calcutta to Russa Puglah’ অথবা ‘the road bounding the Esplande.’ চৌরঙ্গির দক্ষিণে ছিল ‘ডিহি বিরজি’ গ্রাম, তার দক্ষিণে ছিল ‘ডিহি চক্রবেড়িয়া’। ১৭৬৮ সালে জর্জ ভ্যান্সিটার্ট এই ‘বিরাজ’ ও ‘চক্রবেড়িয়া’ গ্রামে (Chokorber) প্রায় ৬৩২ বিঘা জমি বাৎসরিক ৮৯ টাকা খাজনায় লিজ নিয়ে বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হন। পরে চার্লস শর্ট এই সম্পত্তি কিনে নিয়ে এর একাংশে একটি বাজার বসান। শর্টস বাজার স্ট্রীট নামটি আজও শর্ট সাহেবের বাজারের স্মৃতি বহন করছে। গোবিন্দপুর গ্রামের প্রায় অর্ধেক ছিল ধানখেত আর বাকি অর্ধেকের অধিকাংশই ছিল খানা ডোবা-বন জঙ্গল।

চিৎপুরসহ উত্তর-কলকাতা ছিল ‘সুতানুটি’ গ্রাম। সুতানুটিতেও লোকবসতি বিরল ছিল। প্রায় ১৭০০ বিঘা জমির মধ্যে ১৫০ বিঘারও কম জমিতে ছিল লোকের ঘরবাড়ি। বেশিরভাগ জমিতেই ধানচাষ হত। বাকি সব ছিল জলাজঙ্গল ও বাগান। এই ছিল একালের সমগ্র কলকাতা শহরের সেকালের চেহারা। শহর বলে তখন কিছু ছিল না, একটুখানি শুধু ‘টাউন’ রূপে মাঝখানে গড়ে উঠেছিল, ছোট্ট একটি ‘নিউক্লিয়াসের’ মতন। এইভাবেই অবশ্য নগরের প্রাথমিক বিকাশ হয়। তারপর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্রের ‘নিউক্লিয়াস’ থেকে ধীরে ধীরে চারিদিকে নগর শাখা-প্রশাখা মেলতে থাকে। ছোট্ট নগর ক্রমে মহানগর ও শহরের রূপ ধারণ করে। আদি-কলকাতা যোব চার্নকের আমলে পুরানো কেল্লা (Old Fort) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সেই পুরানো কেল্লার অকটু-আধটু অংশ এখনও বড়-ডাকঘরের সীমানার মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে রক্ষিত আছে। এই পুরানো কেল্লাকেন্দ্রিক শহরের সীমানা ছিল বর্তমান লালদীঘির খানিকটা অংশ। কোম্পানির ডিরেক্টররা এই কেল্লাটি পঞ্চভূজ আকারে (pentagonal) নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথমে তৈরি হয় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের প্রাকার ও তার সংলগ্ন দেয়ালগুলি। গবর্ণর বিয়ার্ড ১৭০১ সালে উত্তর-পূর্ব কোণের দেয়াল নির্মাণ করান। ১৭০২ সালে বিয়ার্ডের আমলেই কেল্লার মধ্যে কোম্পানির কুঠি বা ‘গবর্ণমেণ্ট হাউস’ তৈরি হতে থাকে এবং ১৭০৬ সালে ‘রোটেশন’ গবর্ণমেণ্ট এই ‘piece of architecture’ সমাপ্ত করেন। ১৭১৬ সালের একটি চিঠিতে দেখা যায় ‘the long row of lodgings for the writers is finished’ লেখা হয়েছে। বর্তমান কাস্টমস হাউস-এর কাছে গঙ্গাতীরে বস্তির মতন সারবন্দি এই ঘরগুলিই ছিল প্রথম যুগের ‘রাইটার্স বিল্ডিং’। হ্যামিল্টন গবর্নরের বাড়ি দেখে তখন মন্তব্য করেছিলেন ‘the best and most regular piece of architecture that I ever saw in India’, সারা ভারতে এরকম অপূর্ব স্থাপত্যের নিদর্শন তিনি নাকি আর দেখেননি। ১৭১৩ সালে কোম্পানির ডিরেক্টররা কলকাতার পুরানো কেল্লার ঘরবাড়ির সমালোচনা করে লিখেছিলেন ‘a very pompous show to the waterside by high turrets of lofty buildings.’ সেদিনকার এই অতিনগণ্য ঘরবাড়িগুলির বাইরের দৃশ্য কোম্পানির সাহেবদের খুব জমকালো মনে হয়েছিল, কারণ তখনও বাংলার নবারের মনোভাব সম্পর্কে তাঁরা একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পাছে তাঁদের কেল্লা ও ঘরবাড়ির দু-চারটে উদ্ধত চূড়া দেখে নবাবের মনে কোনো দুরভিসন্ধির সন্দেহ জাগে, সেই কারণে তাঁরা ‘high turrets’-এর ‘pompous show’ সম্বন্ধে বিচলিত হয়েছিলেন। কয়েকটি বড় বড় রপ্তানি-আমদানির মালের গুদামঘর ছাড়া ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের আগে পর্যন্ত আর কোনো ভাল ঘরবাড়ি বিশেষ কিছু তৈরি হয়নি শহরে।

গবর্ণরের বাড়ি তখন ছিল পুরনো কেল্লার মধ্যে। কিন্তু ক্লাইভ, হলওয়েল ও কোম্পানির অন্যান্য বড়কর্তারা তখন কোথায় ও কোন বাড়িতে থাকতেন, এ কৌতূহলও অনেকের মনে জাগতে পারে। কার্জন সাহেবের ‘ট্যাবলেট’ অনুযায়ী পুরানো রয়াল এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং (১৯১৫ সালে যা ভেঙে ফেলা হয়) ক্লাইভের কলকাতা শহরের বসতবাড়ি ছিল। কিন্তু ফার্মিঙ্গার ও অন্যান্য কেউ কেউ মনে করেন ক্লাইভের বাড়ি এখানে ছিল না। ১৭৬০, ২২ সেপ্টেম্বরের ‘Public Consultations’ এ ক্লাইভের বাড়ির একটি নির্দেশ পাওয়া যায় : ‘The Sea Customs master reports to the Board that he has pitched upon the Dwelling House belonging to Huzaroomull, lately possessed by Colonel Clive, as the most proper place for a Custom House’ জন জেফারিয়া হলওয়েল বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রধান সার্জন, কলকাতার মেয়র (১৭৪৭-৪৮), এবং কলকাতার জমিদারও ছিলেন। ক্লাইভের সমকক্ষ না হলেও, তাঁর সমসাময়িক সাহেবনবাবদের মধ্যে তিনি কম প্রতিপত্তিশালী ছিলেন না। সেকালের কলকাতায় হলওয়েলের বাড়িটি ছিল ‘contiguous to the old ditch’-পুরানো খালের কাছে। এই পুরানো খালটি ‘কাঁচা গদি ঘাট’ (Colvin’s Ghat) থেকে বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীটের উপর দিয়ে, ডিঙাভাঙা খাল দিয়ে বর্তমান (Creek Row) ধাপার (Salt Lakes) গিয়ে পড়ত। এই খালের ধারে, বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীটের কাছে কোথাও কোনো বাড়িতে কলকাতার দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার, সার্জন ও মেয়র হলওয়েল সাহেব বাস করতেন। চৌরঙ্গি অঞ্চলের সবচেয়ে পুরানো বাড়িটি ছিল উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবের। বর্তমান মিডলটন রো-তে অবস্থিত লরেটো কনভেণ্টের বাড়িটি হল সেই ঐতিহাসিক বাড়ি। ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড কলকাতা কৌন্সিলের মেম্বর ছিলেন, এবং ১৭৫৬ সালে ইম্পোর্ট অয়ারহাউসের ‘কিপার’ ছিলেন। নবাবের কলকাতা অভিযানের সময় তিনি লেফটন্যাণ্ট কর্নেল নিযুক্ত হন! শোনা যায়, তিনি অলিভার ক্রমওয়েলের প্রপৌত্র। ১৭৪৯ সালে এই বাড়িটি ফ্ল্যাঙ্কল্যাণ্ডের দখলে ছিল এবং ১৭৫৭ সালে অর্মির (Orme) কলকাতার মানচিত্রে বাড়িটি চিহ্নিতও করা ছিল। এই গৃহেই স্যার এলিজা ইম্পে বাস করতেন। পরে বিশপ হেবারও কিছুকাল এই বাড়িটিতে ছিলেন। গবর্ণর হেনরি ভ্যানসিটার্ট এই বাড়িটি কিনে তাঁর বাগানবাড়িতে পরিণত করেন। কলকাতায় তখন গবর্ণরের নিজের বাড়ি বলে কিছু ছিল না। Grandpre ১৭৯০ সালে কলকাতায় এসে গবর্ণরের বাড়ি সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

The G.G. of the English settlements east of the Cape of Good Hope resides at Calcutta. As there is no palace yet built for him, he lives in a house on the esplanade opposite the citadel. The house is hand-some, but by no means equal to what it ought to be for a personage of so much importance. Many private individuals in the town have houses as good…

১৭৮৮ সালে কর্নওয়ালিস এই বাড়িতেই বাস করতেন। কিন্তু বাড়ির মালিক ছিলেন প্রাক্তন নায়েব-দেওয়ান রেজা খাঁ। তা সত্ত্বেও এই বাড়িটিকে ‘গবর্ণমেণ্ট হাউস’ বলা হত কেন? ফার্মিংগার বলেছেন, তখনও গবর্ণমেণ্ট বলতে নবাবের ও তাঁর নায়েব-দেওয়ানের গবর্ণমেণ্ট বোঝাত। তাই বেধ হয় নায়েব-দেওয়ানের সরকারি বাড়িকে সাধারণ লোক এবং বিদেশিরাও ‘গভর্ণমেণ্ট হাউস’ বলতেন। ফার্মিংগারের অনুমান সত্য বলেই মনে হয়।

তখন ‘মেয়রের কোর্ট’ বসত সেণ্ট অ্যান গির্জার ‘চ্যারিটি স্কুলে’। স্কুল বাড়িটির নাম সেইজন্য ‘কোর্ট হাউস’ হয়ে যায় এবং ‘Old Court House Street’ নামের মধ্যে আজও সেই পুরানো স্মৃতি জড়িত হয়ে রয়েছে। কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরাও কিছুকাল এই আদালতগৃহে বিচারে বসেছেন, এবং এখানেই মহারাজ নন্দকুমার বিচারের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। জাস্টিস হাক্টড তাঁর নোটবুকে ১৭৮২, ২ জানুয়ারি তারিখে নতুন আদালত সম্বন্ধে লিখেছেন :

We sat this day for the first time at the New Court House, which has been taken by the Company for the use of the Court at the monthly rent of two thousand five hundred rupees. This new Court House is near Chand Paul Ghaut and is near the road which bounds the Esplanade on one side. The house is the property of Archibald Keir and is let by him to the Company for five years.

নবাবি-আমলের কলকাতায় পুরনো ঘরবাড়ির মধ্যে লালবাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ‘প্লে হাউস’ ছিল অন্যতম। মিশন-রো’র পূর্বদিক ছিল ব্রাউন সাহেব ও লেডি রাসেলের বাড়ি। রাসেলের বাড়ির সামনের খালি জায়গার নাম ছিল তখন ‘রোপ ওয়াক’ (Rope walk)। ১৭৬৭ সালে পাদ্রি কিয়েরনন্যাণ্ডার ‘ওল্ড মিশন চার্চ’ নির্মাণ আরম্ভ করেন এবং ১৭৭০ সালে শেষ করেন। মিশন চার্চের উত্তর-পশ্চিমে ছিল পুরানো ‘প্লে হাউস।’ এই পুরানো প্লে-হাউসের পশ্চিমে লালবাজারের সামনে ছিল পুরানো কালেক্টরের কাছারি। কাছারির পশ্চিমে ছিল পুরানো জেলখানা। উইলসন বলেন জেলখানার বাড়িটি ছিল লালবাজার ও মিশন রো-র কোণে। হিল (S. C. Hill) বলেন, লালবাজারের দক্ষিণে বর্তমান বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের সংযোগস্থলে পুরানো ‘Ambassador’s House’ ও জেলখানা ছিল। জেলখানটিকে ‘দূতাবাস’ বলা হত, কারণ ১৭১২ সালে পারস্যের রাজদূত যখন কলকাতার পথে দিল্লীতে মোগল বাদশাহের কাছে সাক্ষাৎ করার জন্য যাচ্ছিলেন, তখন এই বাড়িতেই কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে থাকতে দেন। পুরানো গোবিন্দপুরে (নতুন কেল্লার কাছে) যখন ‘রাজদূত’ এসে উপস্থিত হন, তখন স্বয়ং গবর্ণর রাসেল কোম্পানির পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা করতে যান। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, পারস্যের দূত মারফত বাদশাহের কাছে কোনো সুযোগ-সুবিধার জন্য আবেদন করা। কলকাতায় প্রায় আট মাস ধরে পারস্যের দূত এই বাড়িটাতে ছিলেন। সেইজন্য বাড়িটার নাম হয়ে গিয়েছিল Ambassador’s House বা দূতাবাস। এই দূতাবাসটিকেই জেলখানা করা হয়। ১৭৮২ সালের কমন্স-সভার সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে লালবাজারের এই পুরানো জেলখানাটির একটি বিবরণ আছে। বিবরণটি অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি প্রদত্ত। তার মর্ম এই :

‘জেলখানার মধ্যে ষাট হাত স্কোয়ার একটি পুকুর ছিল। এই পুকুর কয়েদিরা ‘Promiscuously’ স্নান করত ও কাপড়চোপড় কাচত। পুকুরের পাশে ছোট ছোট হোগলার ঘর তৈরী করে সাহেব-কয়েদিদের থাকতে দেওয়া হত। তাদের পক্ষে বেশিদিন থাকা খুবই কষ্টকর হত, কারণ ভিতরের ময়লার দুর্গন্ধে টেকা যেত না। অসুখবিসুখ হলে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, এবং অপরাধ অনুযায়ী কয়েদীদের শ্রেণিভেদ করা হত না।’

লালবাজারের কোম্পানির আমলের এই পুরানো জেলখানায় মহারাজ নন্দকুমার তাঁর ঐতিহাসিক মামলার সময় বন্দী হয়েছিলেন।

মিশন রো-র পূর্বদিকে প্রায় একটানা খালি জায়গা ছিল। এখন যেখানে নিউম্যান কোম্পানির বাড়ি আছে, সেই জায়গাটি কোম্পানি চার্লস ওয়েস্টনকে দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল যে জায়গাটির উপর কোনো বাড়িঘর করা চলবে না। ১৭৯৫ সালে ওয়েস্টন একই শর্তে জায়গাটি বিক্রি করে দেন। ১৮৩৩ সালে নিউম্যান কোম্পানির এই বাড়িটিতেই ‘বেঙ্গল ক্লাব’ ছিল।

অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে ‘Esplanade’ কথার অর্থ লেখা আছে, ‘level space seperating citadel of fortress from town’-অর্থাৎ দুর্গ থেকে শহরাঞ্চলের মধ্যবর্তী সমতলভূমিকে ‘এসপ্লানেড’ বলা হয়। এখন এসপ্লানেড বলতে দুটি এসপ্লানেড বোঝায় ময়দানের উত্তরে অবস্থিত পূর্ব ও পশ্চিম এসপ্লানেড। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করতে হলে ময়দানটিকে বলতে হয় নতুন কেল্লার ‘glacis’ এবং বর্তমানের দুটি এসপ্লানেড ছাড়াও চৌরঙ্গি থেকে লোয়ার সার্কুলার রোড, ক্যালকাটা ক্লাব, প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল হয়ে খিদিরপুর ব্রিজ পর্যন্ত ছিল ঐতিহাসিক এসপ্লানেডের সীমানা।

কলকাতার বহিরঙ্গের এই বিবরণের পর এবারে জমিজমার মূল্যের কিছু বর্ণনা দেব। বর্তমান কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত পাঠকরা এবিষয়ে নিশ্চয় কৌতূহলী হবেন। আঠার শতকে কলকাতার জমিজমার মূল্যের বিবরণ মেয়রস কোর্টের প্রাচীন দলিলপত্রে পাওয়া যায়, এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকের বিবরণ পাওয়া যায়, ‘লটারি কমিটির’ রিপোর্টের মধ্যে। পলাশির যুদ্ধের সময় ১৭৫৭ সালে কুমোরটুলিতে এক কাঠা জমির দাম ছিল ১১ টাকা। ১৭৮০ সালে সিমলা অঞ্চলে জমির দাম ছিল কাঠা প্রতি ১০ টাকা, এবং বাগবাজারে ২৫ টাকা, তিন বিঘে উনিশ কাঠা একটি বাগান বিক্রি হয়েছিল ৯০০ সিক্কা টাকায়। ১৭৮৪ সালে চৈতন্যচরণ বসু ডিহি কলকাতায় (বর্তমান মধ্য-কলকাতায়) ৫ কাঠা পরিমাণ জমি ভোলানাথ বড়ালকে বিক্রি করেন ১২০১ টাকায়। মধ্য-কলকাতায় আঠার শতকের শেষদিকে জমির দাম প্রায় ২০০-২৫০ টাকা কাঠা হয়েছিল দেখা যায়। তাও সর্বত্র হয়েছিল বলে মনে হয় না, কারণ লটারি কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় উনিশ শতকের প্রথম দিকে ও মধ্য-কলকাতায় ধর্মতলা, বৌবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে ১৫০-২০০ টাকা কাঠা জমির দাম ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ম্যাঙ্গো লেন, ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীট অঞ্চলে জমির দাম কাঠা প্রতি ১০০০-১৫০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছিল। এণ্টালি-পদ্মপুকুর অঞ্চলে ১৮১৯-২০ সালে জমির দাম ছিল ১২০-১২৫ টাকা কাঠা, এবং জানবাজার অঞ্চলে ১৫০-২০০ টাকা কাঠা। ওয়েলিংটন স্কয়ারে ট্যাঙ্ক খোড়ার পর লটারি কমিটি আশপাশের জমির দাম বাড়িয়ে ১৮২০ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন ‘ফি স্কুল স্ট্রীট’ তৈরির পরিকল্পনা করেন, তখন রাস্তার জন্য যাদের জমি দখল করা হয় তাদের ৪০০ টাকা থেকে ৪৭৫ টাকা কাঠা হারে জমির দাম দেওয়া হয়। ওয়েলিংটনের কাছে ছিল ‘ডিঙাডাঙা খাল’। ১৮২০ সালে যখন এই খাল বুজিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করা হয় তখন লটারি কমিটি হিসেব দেন যে প্রতি মাসে ২০০ কুলির জন্য ৭৫০ টাকা করে লাগবে এবং খাল ভরাট করতে যে চারমাস সময় লাগবে তাতে মোট ৩০০০ টাকা খরচ হবে। এই খাল ভর্তি হবার পর তার উপর যে রাস্তা তৈরি হয়, তার নাম ‘ডিঙাভাঙা স্ট্রীট’। এই ডিঙাভাঙা স্ট্রীটের পরে নাম হয় ‘ক্রীক রো’। পটলডাঙা মির্জাপুর অঞ্চলে ১৮২০-২১ সালে জমির দাম ছিল ১৫০ টাকা কাঠা। ১৮২০ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, লটারি কমিটির সেক্রেটারি কোম্পানির অ্যাটর্নিকে ব্যাঙ্কসাল স্ট্রীটের পূর্বদিকের ৫ কাঠা ১২ ছটাক জমি জন বার্চ সাহেবের নামে দলিল করে দেওয়ার জন্য চিঠিতে অনুরাধ করেছেন। দলিলে জমির দাম ৬০০ টাকা কাঠা উল্লেখ করা হয়েছে।

আঠার শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত মধ্য ও উত্তর-কলকাতার জমির মূল্যের মোটামুটি এই হার ছিল। লটারি কমিটির রিপোর্ট পাঠ করলে বোঝা যায়, কীভাবে খানাডোবা, বনজঙ্গল ও খালবিল খেতের ভিতর থেকে কয়েকটি গ্রাম ধীরে ধীরে নতুন নগরের মূর্তি ধারণ করল। নতুন নতুন ট্যাঙ্ক, স্কয়ার ও যানবাহন চলাচলের একটানা রাস্তা নির্মাণ করে গ্রামগুলিকে আধুনিক শহরের রূপ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এই সময় কলকাতা শহর যে-রূপ ধারণ করেছিল তা ‘baroque city’র রূপ। ল্যুইস মামফোর্ড (Lewis Mumford) তাঁর The Culture of Cities গ্রন্থে এই ‘বারোক’ শহর সম্বন্ধে বলেছেন : ‘It was one of the great triumphs of the baroque mind to organise space, make it continuous, reduce it to measure and order, to extend the limits of magnitude, embracing the extremely distant and the extremely minute : finally to associate space with motion.’ প্রধানত এই ‘baroque mind’ নিয়েই লটারি কমিটি কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। বহুদূরবিস্তৃত সোজা সোজা রাজপথ তৈরি করে তাঁরা সেকালের কলকাতার অফুরন্ত অবিন্যস্ত ‘স্পেস’ এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, যার ভিতর থেকে যান্ত্রিক মনোভাবটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু রাস্তাঘাটের সেই যান্ত্রিক রূপবিন্যাসের ভিতরেও একটা নতুন ‘motion’ বা গতি সঞ্চারিত হয়েছিল। মধ্যযুগের নগরের অলিগলির বদ্ধতা ও সংকীর্ণতা তার মধ্যে বিশেষ ছিল না। পথের প্রসার ও বিস্তারের জন্য পথিকের দৃষ্টি বহুদূরদিগন্ত পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে প্রসারিত হত। নতুন পথে পথ চলার উৎসাহ ও গতিও বেড়ে যেত অনেক। নবযুগের নতুন ঐতিহাসিকসামাজিক গতিশীলতা নতুন কলকাতা শহরে পথঘাট ও ঘরবাড়ির বিন্যাসের মধ্যেও ধীরে ধীরে এইভাবে ফুটে উঠেছিল।

পুরানো গ্রামের নতুন নাগরিক রূপান্তরের জন্য স্থানীয় সাধারণ মানুষের বিশেষ কোনো উপকার হয়নি। লটারি কমিটির রিপোর্ট পড়লেই বোঝা যায়, সাধারণ দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানরাই কলকাতার আদিবাসিন্দা ছিল। নগরের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনে এবং বহিরাগত লোকের চাপে তারা ধীরে ধীরে শহরের নানাস্থান থেকে উৎখাত হয়ে যায়। নতুন শহরের রাস্তাঘাট এবং নতুন শহরবাসীর ইটপাথরের ঘরবাড়ির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছিল তারা অনেকদিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহুরে জমির ফাটকাবাজ দালালদের চক্রান্তে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। সেকালের গ্রাম্য দরিদ্রশ্রেণি শহরের সীমানা থকে নির্বাসিত হয়েছিল যেমন, তেমনি শহুরে সমাজে আবার নতুন এক দরিদ্রশ্রেণির আবির্ভাবও হয়েছিল। শহরের কুলিমজুর, গৃহভৃত্য, পাল্কিবেয়ারা, গাড়োয়ান, সাধারণ কারিগর প্রভৃতিদের নিয়ে নতুন এক দরিদ্রশ্রেণি গড়ে উঠেছিল। অল্প বেতনের চাকুরিজীবী নিম্ন-মধ্যবিত্তেরও ভিড় বাড়ছিল শহরে। সুতরাং ধনিক বনিকশ্রেণির নতুন শহরে আভিজাত্যের বাইরের স্থাপত্যরূপের সামঞ্জস্য সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। মামফোর্ডের ভাষায় বলা যায় : ‘The pressure of competition for space forced up land values and high land values hardened into a bad pattern for housing. Slum housing for a large part of population became the characteristic mode of the city.’

কলকাতা শহরে নতুন ধনিকদের বড় বড় অট্টালিকা যেমন গড়ে উঠেছিল, তেমনি নতুন দরিদ্রশ্রেণির বসবাসের বস্তিও, কতকটা ব্যাঙের ছাতার মতন, চারিদিকে গজিয়ে উঠেছিল। তার মধ্যে পুরানো গ্রাম্য বাসিন্দাদের হোগলা-খড়-পাতার কুঁড়ে ঘরও ছিল যথেষ্ট। জর্জ জনসন তাঁর ‘The Stranger in India’ (লণ্ডন ১৮৪৩) গ্রন্থে লিখেছেন যে, কলকাতায় তখন উকিল-ব্যারিস্টার অ্যাডভোকেটরা সুপ্রিম কোর্টের কাছাকাছি এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে থাকতেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে বাঙালি বা ভারতীয়ের সংখ্যা তখন খুবই নগণ্য ছিল। আঠার শতকের শেষে বা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্যারিস্টার অ্যাডভোকেটদের মধ্যে সকলেই প্রায় বিদেশি ছিলেন। জনসন বলেছেন, কোম্পানির কর্মচারী, ডাক্তার ও মার্চেণ্টদের মধ্যে অধিকাংশই থাকতেন তখন গার্ডেনরীচ ও চৌরঙ্গি অঞ্চলে। গার্ডেনরীচ অঞ্চলে তখন সাহেবদের বড় বড় বাগানবাড়ি ছিল। উইলিয়ম হিকি (William Hickey) তাঁর ‘স্মৃতিকথায়’ গার্ডেনরীচ সম্বন্ধে চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। চৌরঙ্গি অঞ্চলে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বড় বড় উদ্যানবেষ্টিত অট্টালিকা প্রধানত সাহেবদের বসবাসের জন্য গড়ে উঠছিল। ১৮২২ সালে ফ্যানি পার্কস (Fanny Parkes : Wanderings of a Pilgrim etc, London 1850) কলকাতা শহর দেখে তার ‘City of Palaces’ নাম সার্থক বলে স্বীকার করেছিলেন। চৌরঙ্গি অঞ্চল তিনি দেখেছিলেন ‘filled with beautiful detatched houses, surrounded by gardens.’ বিনা আসবাবপত্রে চৌরঙ্গি অঞ্চলে বাড়িভাড়া ছিল তখন মাসে ৩০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত। ফ্যানি তাঁর নিজের জন্য ৩২৫ টাকা মাসিক ভাড়ায় একটি বাড়ি নিয়েছিলেন।

এই প্রাসাদপুরী কলকাতা আরও একজন বিদেশি পর্যটক দেখেছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে। ভদ্রলোক অক্টারলোনি মনুমেণ্টের মাথায় উঠে সারা কলকাতা শহরের দিকে চেয়ে ঘড়বাড়ি-বসতির যে দৃশ্য দেখিছিলেন, তা সাহেব-নবাবের আমলের মহানগরের একটি নিখুঁত বাস্তবচিত্র হিসেবে স্মরণীয়। মনুমেণ্টের মাথায় উঠে ‘নেটিব টাউন’ কলকাতার দিকে চেয়ে বিস্মৃত হয়ে তিনি লিখেছেন :

There is behold a countless number of flat-roofed houses with and without balustrades, so close do these roofs appear to be one another that he who inclines, may apparently walk and jump over them from the end of the native town to the other without interruption from streets, lanes, squares and compounds. In other parts of the native town the houses are covered with tiles, these houses are if possible closer to one another than the flat-roofed ones, and have not a pleasing appearance…and the most of the chunamed houses in the north-east of it are dingy…

সাহেবের চোখের সামনে অসংখ্য ফ্ল্যাট-ছাদওয়ালা বাড়ি ভেসে উঠেছিল। বাড়িগুলির ছাদ এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, সাহেবের মনে হয়েছে, ছাদ থেকে ছাদান্তরে লাফ দিতে দিতে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে-কেউ ইচ্ছা করলে ঘুরে বেড়াতে পারেন। রাস্তাঘাট, অলিগলি, স্কয়ার-কম্পাউণ্ড, কোনো কিছুই তাঁর লম্ফযাত্রাপথে বাধা বলে মনে হবে না। শহরের অন্যান্য অংশে বেশির ভাগই হল টালির ঘর, এবং তা দেখতে আদৌ মনোরম নয়। উত্তর-পূর্বের চুনকাম করা ঘরগুলি খুবই ঘিনজি।

এই দৃশ্য দেখে সাহেব মনুমেণ্টের মাথার ওপর থেকে নিচে নেমে এসে পাল্কিতে চড়ে ‘টাউন’ পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত করেন। দর্শনান্তে বিবরণ দেওয়ার আগে তিনি গোড়াতেই সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে : ‘প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, এই দাম্ভিক মহানগরের অধিকাংশ লোকের বসতবাড়ি নগণ্য পর্ণকুটির ছাড়া কিছু নয়। এই সব কুটির এত ছোট যে মাত্র সাতফুট লম্বা, পাঁচফুট চওড়া ও পাঁচফুট উঁচু এক একটা ঘরের আয়তন। এই সব ঘরে একটি করে চারপাঁচ জনের পরিবার বসবাস করে। সাহেবদের বর্ণিত এই কুটিরগুলি ‘বস্তি’ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো কোনো জায়গায় বস্তিগুলি বড়লোকদের বড় বড় অট্টালিকার পাশেই অবস্থিত। সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন (P. Sorokin) বলেছেন যে, শহর (অবশ্য ধনতান্ত্রিক শহর) হল সত্যকার একটি ‘coincidentia oppositorum’, অর্থাৎ the place of coexistence of the greatest contrasts and contact of people of most opposite social status standards, capacities, occupations, religions, mores, manners and what not.’ প্রাসাদপুরী কলকাতা শহর, উনিশ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যেই, ভয়াবহ বস্তিপুরীতে পরিণত হয়েছিল। কোটিপতি, লক্ষপতি ধনিকশ্রেণির তলায় নতুন শহুরে সমাজে বিপুল কলেবর এক নিঃস্ব মেহনতজীবী দরিদ্রশ্রেণির যে বিকাশ হয়েছিল, তারই সামাজিক ব্যবধান ও বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠেছিল প্রাসাদ-বস্তির পাশাপাশি স্থাপত্য-নৈকট্যের মধ্যে।

অবশেষে ছদ্মবেশী সাহেব অভিযোগ করেছেন যে, এতবড় মহানগরে পাল্কিতে চড়ে নির্বিঘ্নে পথচলাও মধ্যে মধ্যে দায় হয়ে ওঠে। তার কারণ কলকাতার পথেঘাটে, অলিগলিতে প্রায়ই দেখা যায়, এক-একটি বৃহদাকার ‘brahmanic bull’ (বোধহয় ধর্মের ষাঁড়) ধ্যানগম্ভীর মূর্তিতে দণ্ডায়মান। পথযাত্রী ও যানবাহন, সকলের প্রতিই তারা নির্বিকার। সাহেবের অভিযোগ মিথ্যা নয়। ধর্মের ষাঁড়েরা সেদিন পর্যন্ত কলকাতা শহরে পথচলাচলে অনেক ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। একেবারে সম্প্রতি তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে অটোমোবিলের তাড়নায়।

যে কলকাতা শহরে সাহেব-নবাবরা তাঁদের জীবনের সোনার দিনগুলি চরম ভোগবিলাসিতার মধ্যে কাটিয়েছিলেন, এবং স্বদেশে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে ‘Nabob’ বলে খ্যাতিলাভ করা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যে-দিনগুলির স্মৃতি তাঁরা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি, আমরা এতক্ষণ টুকরো টুকরো বর্ণনা সহাযোগে শহরের সেই রূপটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। সাহেবরা সেকালের কোম্পানির সাধারণ কর্মচারী থেকে কীভাবে নানা কৌশলে অর্থ রোজগার করে এদেশে ‘নবাব’ বনে গিয়েছিলেন, তারও কিছুটা বিবরণ দিয়েছি। সামান্য একজন রাইটার ও ফ্যাক্টর থেকে কীভাবে তাঁদের মধ্যে অনেকে কোম্পানির চাকরিতে শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন, সেকথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয় তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

এডওয়ার্ড বাবের (Edward Baber)। ১৯৬৩ সালে বাংলাদেশের ‘রাইটার’ ছিলেন, ১৭৬৮ সালে ‘ফ্যাক্টর’ হন, ১৭৭১ সালে ‘জুনিয়ার মার্চেণ্ট’ ও মেদিনীপুরের ‘রেসিডেণ্ট’ হন, ১৭৭৪ সালে ‘সিনিয়র মাচেণ্ট’ ও মুর্শিদাবাদের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। ১৭৮৩ সালে বাবের প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যান।

রিচার্ড বারওয়েল (Richard Barwell)। ১৭৫৬ সালে বাংলাদেশের ‘রাইটার’ ছিলেন। ১৭৭৩ সালের ‘রেগুলেটিং অ্যাক্টে’র পর কৌন্সিলের সদস্য হন। হেস্টিংসের একনজ বড় সমর্থক ছিলেন বারওয়েল। ১৭৮০ সালে অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান।

রিচার্ড বেশার (Richard Bechar)। ১৭৪৫ সালে ‘ফ্যাক্টর’ ছিলেন, ১৭৪৬ সালে কাশীমবাজার কৌন্সিলের চতুর্থ সভ্য হন, পরে জুনিয়র মার্চেণ্ট ও কাশীমবাজারের দ্বিতীয় সভ্য হন, ১৭৫১ সালে সিনিয়র মার্চেণ্ট ও গবর্ণরের কৌন্সিলের চতুর্থ সভ্য হন; ১৭৫৬ সালে ঢাকায় প্রধান কর্মকর্তা ও গবর্ণরের কৌন্সিলের চতুর্থ সভ্য হন। ১৭৫৭ সালে আমদানি মালগুদামের বড়কর্তা হন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের সময় লুণ্ঠিত ধনের বখরা পান ২৭০০০ পাউণ্ড। ১৭৭০ সালে কৌন্সিলের দ্বিতীয় সভ্য ও মুর্শিদাবাদে রেভিনিউ কৌন্সিলের ‘চীফ’ নিযুক্ত হন। ১৭৮১ সালে ঢাকায় টাকশালের ‘সুপারিনটেণ্ডেণ্ট’ হয়ে, ১৭৮২ সালে কলকাতায় মারা যান।

জন বার্ডেট (John Burdett)। ১৭৫৫ সালে ‘রাইটার’ ছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার অভিযানের সময় অন্ধকূপে বন্দী হন, কিন্তু বেঁচে যান। ১৭৬৫ সালে নিজামউদ্দৌলার সিংহাসনলাভের সময় ১১৬৭৭ পাউণ্ড ঘুষের ভাগ পান।

আলেকজাণ্ডার ক্যাম্পবেল (Alexander Campbell)। ১৭৬৩ সালে ‘জুনিয়র মার্চেণ্ট’ ও ‘Assaymaster’ হয়ে বাংলাদেশে আসেন, পরে ‘সিনিয়র মাচেণ্ট ও গবর্ণরের কৌন্সিলের সভ্য হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যায় যে, তিনি ‘মিণ্টমাস্টার’ থাকাকালে বহু টাকা বেআইনীভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন।

জন কার্টিয়ের (John Cartier)। ১৭৪৭ সালে ‘রাইটার’ ছিলেন, ১৭৫৫ সালে ‘ফ্যাক্টর’ ও ঢাকার ‘অ্যাসিস্টাণ্ট’ হন। ১৭৬১ সালে ‘জুনিয়র মার্চেণ্ট’ ও ঢাকা কৌন্সিলের দ্বিতীয় সভ্য হন। ১৭৬৫ সালে ঢাকায় ‘চীফ ও গবর্ণরের কৌন্সিলের সভ্য হন। ১৭৭০ সালে গবর্ণর হন। ১৭৭৪ সালে ইংলণ্ডে ফিরে কেণ্টে অগাধ সম্পত্তি কিনে অবসর গ্রহণ করেন!

জেরার্ড ডুকাবেল (Gerard Ducarel)। ১৭৬৫ সালে ‘রাইটার’ হন, পরে ১৭৭০-৭২ সালে ‘ফ্যাক্টর’ ও পূর্ণিয়ার ‘কালেক্টর’ হন। ১৭৭৫ সালে কলকাতার রেভিনিউ কমিটির সভ্য হন, এবং ১৭৭৬ সালে ‘সিনিয়র মার্চেণ্ট’ ও ১৭৮২ সালে বর্ধমানের ‘কমিশনার’ হন।

চার্লস গোরিং (Charles Goring)। ১৭৬৩ সালে ‘রাইটার’ হন, ১৭৬৪ সালে কাশীমবাজারের সহকারী হন। পরে ‘সিনিয়র মার্চেণ্ট’ হয়ে ১৭৭৬ সালে কলকাতা রেভিনিউ কমিটির ‘চীফ’ পদে নিযুক্ত হন। ইনি ফ্যান্সিসের একজন অনুরাগী ছিলেন।

উইলিয়ম হারউড (William Harwood)। ১৭৬৩ সালে ‘রাইটার’ ছিলেন, ১৭৬৮ সালে ফ্যাক্টর হন, ১৭৭০-৭১ সালে ‘জুনিয়র মার্চেণ্ট’ এবং রাজমহল ও ভাগলপুরের ‘সুপারভাইজার’ হন। ১৭৭২ সালে এই জেলার কলেক্টর হন। ১৭৭৪ সালে ‘সিনিয়র মার্চেণ্ট’ ও কলকাতা রেভিনিউ কমিটির সভ্য হন। ১৭৭৫ সালে দিনাজপুরের ‘চীফ’ নিযুক্ত হন।

টমাস হেঞ্চম্যান (Thomas Henchman)। ১৭৬৫ সালে ‘রাইটার’ ছিলেন। ১৭৬৯-১৭৭০ সালে ফ্যাক্টর ও কাশীমবাজারের সহকারী হন। মালদহের ‘রেসিডেন্ট’ হন ১৭৭১ সালে। ১৭৭৬ সালে হন ‘সিনিয়র মার্চেণ্ট’।

উইলিয়ম ম্যারিয়ট(William Marriott)। ১৭৬৪ সালে ‘রাইটার’ ছিলেন, ১৭৭০ সালে ফ্যাক্টর ও বর্ধমান জেলার সহকারী, এবং ১৭৭১ সালে দিনাজপুরের ‘সুপারভাইজার’ হন। ‘জুনিয়র মার্চেণ্ট’ ও দিনাজপুরের কালেক্টর হন ১৭৭২ সালে। ১৭৭৬ সালে ‘সিনিয়র মার্চেণ্ট’ ও কলকাতা রেভিনিউ কমিটির সভ্য হন, এবং বর্ধমানের ‘চীফ’ নিযুক্ত হন ১৭৭৯ সালে।

মেজর চার্লস মারস্যাক (Major Charles Marsack)। ১৭৬৫ সালে ‘বেঙ্গল আর্মির’ দ্বিতীয় লেফটেন্যাণ্ট ছিলেন, ১৭৬৪ সালে লেফটেন্যাণ্ট ও ১৭৭১ সালে ক্যাপটেন হন। ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে ফিরে রিচার্ড বেশারের কন্যাকে বিবাহ করেন। অক্সফোর্ডশায়ারের প্রায় ১ লক্ষ ৬ হাজার পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি, এবং তাঁর ব্যক্তিগত ধনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৬ হাজার পাউণ্ড।

চার্লস স্ট্যাফোর্ড প্লেডেল (Charles Stafford Playdell)। ১৭৪৪ সালে বাংলাদেশে ‘রাইটার’ ছিলেন, ১৭৫৩ সালে ‘জুনিয়র মার্চেণ্ট’ এবং ১৭৫৯ সালে ঢাকার ‘চীফ’ হন। নিজামউদ্দৌল্লার সিংহাসনলাভের সময় প্লেডেল ১১৬৬৭ পাউণ্ড উৎকোচের অংশ পান। ১৭৭৪ সালে হেস্টিংস তাঁকে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করেন। হলওয়েলের জামাই ছিলেন প্লেডেল। ১৭৭৯ সালে প্লেডেল কলকাতায় মারা যান।

জন সেক্সপীয়র (John Shakespear)। ১৭৬৭ সালে ‘রাইটার’ ছিলেন, পরে ফ্যাক্টর, জমিদার, জুনিয়র ও সিনিয়র মার্চেণ্ট ও ঢাকার ‘চীফ’ হন। ১৭৮২ সালে কাজ থেকে অবসর নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যান।

উইলিয়ম থ্যাকারে (W. M. Thackeray)। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতামহ বাংলাদেশে ১৭৬৬ সালে ‘রাইটার’ ছিলেন, পরে ১৭৭১ সালে ‘ফ্যাক্টর’ ও ঢাকার কৌন্সিলের সভ্য হন। ১৭৭২ সালে শ্রীহট্টের ‘কলেক্টর’ হন। সেই সময় কোম্পানিকে হাতি সাপ্লাই করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৭৭১ সালে ইংলণ্ডে ফিরে যান।

জর্জ ভ্যান্সিটার্ট (George Vansitart, হেনরি ভ্যান্সিটার্টের ভাই)। ১৭৬১ সালে ‘রাইটার’ ছিলেন, পরে ফার্সী অনুবাদক ও ‘ফ্যাক্টর’ হন। ১৭৬৭ সালে মেদিনীপুরের ‘রেসিডেণ্ট’, ১৭৬৯ সালে ‘জুনিয়র মার্চেণ্ট’, ১৭৭২ সালে ‘সিনিয়র মার্চেণ্ট’ ও পার্টনার রেভিনিউ কৌন্সিলের ‘চীফ’ নিযুক্ত হন। বোর্ড অফ ট্রেডের সভ্য হন ১৭৭৪ সালে।

হেনরি ভ্যান্সিটার্ট (Henry Vansittart)। প্রথমে মাদ্রাজে ছিলেন। ভাল ফার্সি শেখেন এবং ক্লাইভের বন্ধু হন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যে তা উড়িয়ে দেন। কৌন্সিলের সভ্য হয়ে আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসেন, এবং ১৭৫৯ সালে ফোর্ট উইলিয়মের গবর্ণর নিযুক্ত হন। ১৭৬০ সালে মীরকাশীমের সিংহাসনলাভের সময় ৫৮৩৩৩ পাউণ্ড উৎকোচের অংশ পান। পরে ক্লাইভের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে, এবং তিনি ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে সাহেব-নবাবগোষ্ঠীর একজন প্রধানরূপে বসবাস করতে থাকেন। ১৭৬৯ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ‘ডিরেক্টর’ হন। ১৭৭০ সালে বাংলাদেশে কোম্পানির কাজকর্মের পদ্ধতি সংস্কারের জন্য যে তিনজন ‘সুপারভাইজর’ নিযুক্ত হন, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। কিন্তু সমুদ্রপথে জাহাজডুবির ফলে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও মারা যান।

হ্যারি ভেরেলস্ট (Harry Verelst)। ১৭৪৯ সালে ‘রাইটার’ ছিলন, পরে ‘ফ্যাক্টর’ হন। সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক বন্দি হন, পলাশির যুদ্ধের পর মুক্তি পান ১৭৬৫-৬৬ সালে বর্ধমানের ‘সুপারভাইজার’ হন। ১৭৬৮ সালে গবর্ণর নিযুক্ত হন।

এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, কেন ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, ইংলণ্ডের উচ্চাভিলাষী সাহসী যুবকেরা কোম্পানির অধীনে সামান্য বেতনে ‘রাইটারের’ চাকরি নিয়ে আসার জন্য উদগ্রীব হতেন। ‘সাত সমুদ্র তের নদী পারের’ অজানা দেশে অনিশ্চিত ভাগ্যের সন্ধানে এসে স্বদেশে ফিরে যাবার সম্ভাবনাও তখন তেমন ছিল না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নানারকম অসুখবিসুখে মৃত্যুর সম্ভাবনাই তখন বেশি ছিল। বিদেশে বাংলাদেশে কোম্পানির অনেক কৃতী ও কুখ্যাত কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। কলকাতা শহরে পার্ক স্ট্রীটের ও প্রাচীন গীর্জাপ্রাঙ্গণের গোরস্থানে ঘুরলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যেখানে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি ও কর্মকেন্দ্র ছিল, সেই সব অঞ্চলে জরাজীর্ণ ঘরবাড়ির অনতিদূরেই দেড়শো-দুশো বছরের প্রাচীন সব গোরস্থান দেখা যায়। এই সব গোরস্থানে মৃত ইংরেজদের স্মৃতিফলকের লেখাগুলি পাঠ করলে মনে হয়, তাঁদের নশ্বর দেহের সঙ্গে অনেক ইচ্ছা-আশা-আকাঙ্ক্ষারও সমাধি হয়েছে এদেশের মাটিতে। তাঁদের কীর্তির গৌরব, অথবা নানা উপায়ে অর্জিত, লুণ্ঠিত ও সঞ্চিত ধনসম্পদ, কোনো কিছুই তাঁরা-স্বদেশে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য ভাগ্যবানদের মতন উপভোগ করতে পারেননি। অবশ্য ধনসম্পদ যে-তাঁরা এদেশে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন তা নয়, তাঁদের স্ত্রী-পুত্রকন্যারা তা দেশে নিয়ে গিয়ে ঠিকই ভোগ করেছেন। কিন্তু তবু কোম্পানির আমলের এই নতুন ইংরেজ নবাবগোষ্ঠীর অনেকেই যে স্বদেশে ফিরে নবাবের জীবন যাপন করতে পারেননি, সেটা নিশ্চয়ই তাঁদের দিক থেকে আফশোসের কথা। আফশোসের এই সামান্য কারণটুকু বাদ দিলে, ব্যক্তিগত জীবন এদেশেও তাঁরা চূড়ান্তভাবে উপভোগ করে গেছেন দেখা যায়। জীবনের ভোগবিলাসের দিক থেকে অন্তত তাঁদের কোনোকালেই কোনো আফশোস করার কারণ ঘটেনি। স্বদেশে ইংলণ্ডে তাঁরা নতুন নবাব বলে পরিচিত হয়েছিলেন, আর নবাবের দেশে বলে এদেশে তাঁদের ‘সাহেব’ পরিচয়ই লোকের মনে যথেষ্ট ভয় ও বিস্ময় উদ্রেক করত। নবাব ও নবাবের অভিজাত আমলা-অমাত্যদের হালচাল তাঁরা যথাসম্ভব অনুকরণ করে চলবার চেষ্টা করতেন। খানাপিনার সমারোহে, নাচগানের সভায়, ভোজবাজির উৎসবে, চলাফেরার ও আদবকায়দার বিলাসিতায় কেউ কেউ এদেশের নবাবদের পর্যন্ত হার মানিয়ে দিতেন। তারই কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়ে সাহেব-নবাবদের টাউনের কথা শেষ করব।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজরা বাংলাদেশে প্রথমে হুগলিতে যখন বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন তখন বহু বাধাবিপত্তি, অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তাঁদের জীবন কাটাতে হত। তখন তাঁরা একদল বিদেশি বণিক ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। এদেশের নবাবরা, অথবা তাঁদের আমলা-অমাত্যরা তাঁদের বিচিত্র রূপ ও আচার-ব্যবহার দেখে কৌতূহলী হতেন বটে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের পদ্ধতি দেখে সবসময় প্রীত হতেন না। ইংরেজরাও তাই অন্যান্য বিদেশি বণিকদের মতন সর্বদাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন এবং নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের মেজাজ লক্ষ্য করে চলতেন। কোম্পানির বড়কর্তারাও বিলেত থেকে মধ্যে মধ্যে তখন কড়া নির্দেশ পাঠাতেন, তাঁদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য। কোম্পানির কুঠির চৌহদ্দিও তখন খুব বড় ছিল না, ভিতরের ঘরবাড়িগুলিও অতিসাধারণ ছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা কুঠির এলাকার মধ্যে এইসব ঘর-বাড়িতে বাস করতেন। কর্মচারীদের সংখ্যাও তখন অল্প ছিল। হুগলির কুঠির পরিচালক ছিলেন চারজন, এবং তাঁদের মধ্যে ‘এজেণ্ট’ ছিলেন প্রধান কর্মকর্তা। চারজন ছাড়া একজন ‘চ্যাপলেন’, একজন ‘সার্জেন’, এবং ‘রাইটার’, ‘ফ্যাক্টর’, ‘জুনিয়র-সিনিয়র মার্চেণ্ট’ ও অন্যান্য ‘অ্যাপ্রেণ্টিসরাও’ থাকতেন। এজেণ্টের বেতন বছরে একশ পাউণ্ড, থেকে ১৬৮২ সালে দুশো পাউণ্ড পর্যন্ত হয়। ট্যাপলেনের বেতন ছিল বছরে ১০০ পাউণ্ড, ফ্যাক্টরদের বেতন ছিল ২০ থেকে ৪০ পাউণ্ড, এবং রাইটারদের বেতন ছিল বছরে মাত্র ১০ পাউণ্ড। উইলসন (C. R. Wilson) বলেছেন :

These rates of salary were merely nominal : What the real incomes of the various ranks were it is impossible to say, for, besides what they gained by private trade, they drew considerable sums from the public funds as allowance for various purposes.

কুঠির বাইরে এজেণ্টের বিনা হুকুমে কারও যাবার কোনো অধিকার ছিল না। কুঠির ভিতরের পরিবেশ ছিল ঠিক স্কুল-কলেজের মতন। সকালে কাজের সময় ছিল বেলা ৯-১০ থেকে ১২টা পর্যন্ত, তারপর বিকেলে আরও ঘন্টা দুই, বেলা প্রায় ৪টা পর্যন্ত। দুপুরে সকলে মিলে একটি হলঘরে বসে খাওয়াদাওয়া করতেন, এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেকের বসবাস ব্যবস্থা ছিল। উইলসন লিখেছেন : ‘There was a plentiful supply of plate …. They drank attack punch and shiraz wine. European wine and bottled beer were great luxuries.’ প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের ব্যবস্থা থাকত, এবং ভারতীয়, পর্তুগিজ, ইংরেজ, ফরাসি, প্রভৃতি সকল রকমের রাঁধুনিরা সেগুলি রান্না করে দিত। মদ্যপান তাঁরা করতেন, কিন্তু বিলাতি মদ রীতিমত বিলাসিতার ব্যাপার ছিল বলে দেশি ধেনোতেই কাজ সেরে নিতেন। রবিবার ও ছুটির দিনে শিকার করতে যাওয়া তাঁদের একটা বড় কাজ ছিল। শিকার থেকে ফিরে এসে সকলে প্রচুর পরিমাণে পানভোজন করতেন, একেবারে তরুণবয়স্ক ‘রাইটাররা’ পর্যন্ত বাদ যেতেন না। সেই পানোন্মত অবস্থায় সকলে উচ্চকণ্ঠে রাজার ও কোম্পানির দীর্ঘজীবন কামনা করে গান করতেন। কেবল মদ্যপান ও উন্মত্ততার ব্যাপারে নয়, উইলসন বলেছেন, The English in Bengal were equally notorious for their quarrels. প্রত্যেকেই যে-কোনোপ্রকারে অর্থ রোজগারের ধাক্কায় থাকেতেন এবং তাই নিয়ে পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি, অবশেষে মারামারি পর্যন্ত হত। প্রত্যেক কর্মচারী কোম্পানির গোয়েন্দার কাজও করতেন, কেউ কাউকে বিশ্বাস করতেন না। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্য প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হত এবং ঝগড়া হলেই তার সমাপ্তি হত মারামারিতে। সায়েস্তা খাঁ একবার বিরক্ত হয়ে তাই এই ইংরেজ বণিকদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, ‘a company of base quarrelling people and foul dealers,’ এবং তাঁর কথা যে অনেক সত্য তা কুঠির সাহেবদের জীবনযাত্রার এই ধারা দেখলেই বোঝা যায়। তাও তো তখন তাঁরা ‘full-নবাব’ হননি, ‘half-নবাব’ মাত্র ছিলেন। হুগলির কুঠির আমলে, চার্নক-হেজেস-স্টেনশ্যাম মাস্টারের দিনে, ইংরেজরা এদেশের হালচাল দেখে সবেমাত্র সিকি নবাব হয়েছিলেন, ‘ফুল’ তো দূরের কথা, ‘হাফ’ নবাবও সকলে হতে পারেননি।

আঠার শতকের মধ্যে তাঁরা খুব দ্রুত ‘ফুল-নবাব’ হয়ে উঠলেন। কলকাতা ২৪ পরগণা বর্ধমান প্রভৃতি জেলার জমিদার হয়ে, বিশেষ করে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করার পর থেকে, তাঁদের নবাবির লক্ষণগুলি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেতে থাকল। আতসবাজির জমকাল উৎসবে, নাচগান-পানের বড় বড় ভোজসভায়, আমেরি নৌকাবিলাসে এবং অসংখ্য ভৃত্যবেষ্টিত দৈনন্দিন জীবনের বিলাসিতায়, সতের শতকের শেষার্ধের নাবালক ইংরেজ নবাবরা আঠার শতকে সবেগে সাবালক নবাব হয়ে উঠলেন।

বাজির তামসায় সাহেব-নবাবরা কত লক্ষ লক্ষ টাকা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছেন তার হিসেব নেই। ‘vauxhall and Fire-works, at Cossinaut Baboo’s Garden House, in the Durrumtollah’-১৭৮৮ সালের একটি বিজ্ঞাপনের ‘হেডিং’। বিজ্ঞাপনদাতা গেরার্ড নামে জনৈক খেলোয়াড় সাহেব। ইংরেজদের কোনো বিজয়োৎসব উপলক্ষে এই বাজির খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। ‘God save the king’, ‘Long live the king’ ইত্যাদি নানারকমের ব্রিটিশ রাজভক্তির কথা বাজির আগুনের অক্ষরে কলকাতার আকাশে লিখে দিয়ে গেরার্ড সাহেব ‘নেটিব’ শহরবাসীদের বিমুগ্ধ বাহবা পেয়েছিলেন। ১৮০৩ সালে মারাঠা যুদ্ধের জয়োৎসবে যে আতস বাজির অনুষ্ঠান হয়েছিল কলকাতায় (ওয়েলেসলির আমলে), সমসাময়িক পত্রিকায় তারও বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮০৩, ফেব্রুয়ারি মাসের ‘The Calcutta Monthly Journal’ পত্রিকা থেকে এই বাজির অনুষ্ঠানের বিবরণ উদ্ধৃত করছি :

The fireworks afforded an abundant display of ingenious variety and execution. The most remarkable objects were, four figures of fire representing the fight of the Elephant, admirably conducted; a Volcano of fire, which continued for a considerable time to discharge Rockets and Flames of different colours; two beautiful Temples, some very fine fountains of fire and blue lights and a great variety of Stars, Suns etc. Amongst other ingenious devices was a Globe, which after discharging fire for sometimes, opened, and discovered a transparency in Persian characters to the following effect : ‘May your prosperity be Perpetual.’

মহাশূন্যে হাতির লড়াই, রঙ-বেরঙের রকেট ও হাউই, সুন্দর সুন্দর দেবালয়, নানারকমের আলোর খেলা, বিচিত্র সব চন্দ্র, সূর্য, তারা এবং অবশেষে প্রকাণ্ড একটি গোলাকার গ্লোবের ভিতর থেকে ফার্সি অক্ষরে লেখা কল্যাণবাণী-এইসব ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।* কেবল বাজি-উৎসবের এই এলাহি সমারোহ কল্পনা করা যায় না। এগুলি সরকারি উৎসব হলেও, সাহেব-নবাবরা ব্যক্তিগত পারিবারিক অনুষ্ঠানেও এই ধরনের চোখ-ধাঁধানো বাজির খেলা দেখাতে ভালবাসতেন। এদেশের সাধারণ মানুষের মেহনত ও জাতীয় সম্পদ শোষণ করে যে বিপুল অর্থ তাঁরা সঞ্চয় করেছিলেন, তার একটা বড় অংশ এইভাবে তাঁরা বাজির আগুনে পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করেছিলেন।

কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট জর্জ জনসন তাঁর ‘The Stranger in India’ গ্রন্থে লিখেছেন যে ‘The Characteristic–the curse–of English society in India is its extravagance.’ জনসন এই সাহেব-সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি চমৎকার বর্ণনাও দিয়েছেন। সকালে উঠেই সাহেব সহিসকে ডাকেন ঘোড়া নিয়ে আসার জন্য। সহিস অবশ্য ঘোড়া সাজিয়েই তৈরি হয়ে থাকে। অশ্বপৃষ্ঠে প্রাতঃভ্রমণ না করলে সাহেবের মেজাজই ঠিক হত না। তার জন্য আবার আরবি ঘোড়ার দরকার হত। তখনকার দিনেই ১০০০-১২০০ টাকার কমে একটা আরবি ঘোড়া পাওয়া যেত না। এক কাপ গরম কফি খেয়ে সাহেব প্রাতঃভ্রমণে বেরুতেন এবং ফিরে এসে প্রাতরাশ ভোজনে বসতেন। বেলা ৯টা বাজত এই ‘ব্রেকফাস্ট’ খেতে। নাম ‘ব্রেকফাস্ট’ হলেও, খাবার টেবিলে প্রচুর খাদ্যের আয়োজন করা হোত। এ কেবল রুটি-মাখন-আণ্ডার সামান্য ব্যাপার নয়, সিদ্ধ মাছ মাংস ডিম, কারি, কেক, টোস্ট ইত্যাদির ঢালাও ব্যাপার। যে-কোনো পাত্রে খাবার দিলে সাহেবের মুখে রুচত না, তার জন্য দামি দামি সিলভার ও চায়না প্লেট-বৌল ইত্যাদি দরকার হত। প্রাতরাশের সঙ্গে সংবাদপত্র পাঠ শেষ করে সাহেবরা যে যার কাজকর্মে বেরুতেন। কেউ যেতেন অফিসে, কেউ নিলামঘরে, কেউ কোম্পানির কাজে, কেউ বা নানারকমের অবৈধ বাণিজ্যের ধান্ধায়।

সাহেব বেরিয়ে যাবার পর দারোয়ানকে বলে যেতেন, মেমসাহেবের জন্য, বাক্সওয়ালা (Boxwellah) ডেকে দিতে। সাহেবের দেওয়া নাম ‘বাক্সওয়ালা’ হলেও এরা আমাদের শহরের বহু-পরিচিত রকমারি জিনিসের ফেরিওয়ালারা ছাড়া আর কেউ নয়। পিঠে বিরাট একটি বোঁচকা বেঁধে, তার মধ্যে ডজন ডজন ছোটবড় বাক্সে নানারকমের জিনিস নিয়ে, কলকাতার পথে পথে ঘুরে এই ফেরিওয়ালারা ফিরি করে বেড়াত। রকমারি জিনিসের সুদীর্ঘ তালিকাটি তারা সুন্দর একটি সুর করে আবৃত্তি করত-যেমন, ‘মাথার কিলিপ-কাঁটা চায়’, ‘হেজলিন চায়, পমেটম চায়’ ইত্যাদি। বোধ হয় পুঁটুলির মধ্যে বাক্সের বহর দেখে সাহেবরা এদের ‘বাক্সওয়ালা’ নাম দিয়েছিলেন। ‘বাক্সওয়ালা’ এলে মেমসাহেবরা তাঁদের খুশি ও পছন্দ মতন নানারকম জিনিসপত্র কিনতেন। ফেরিওয়ালারাও ‘money not want mem say own price’ ইত্যাদি নানারকম কথা বলে মেমকে প্রচুর জিনিস ধারেও গছিয়ে দিয়ে যেত। অবশেষে মাসান্তে যখন ফেরিওয়ালার বিল বড়সাহেবের কাছে আসত, তখন তাঁর দুটি চক্ষুই আকর্ণ বিস্ফারিত হয়ে যেত। তবু বিবির ইচ্ছায় ও স্বাধীনতায় সাহেব কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না, ধীরে ধীরে দেনার অকূল সমুদ্রে ডুবে যেতেন।

ফেরিওয়ালার কাছে জিনিস কেনাকাটা শেষ হলে মেমসাহেব দুইঘোড়া বা চার ঘোড়ার গাড়ি যুতে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। পরিচিত মহলে ঘুরে বাড়ি আসতে তাঁর মধ্যাহ্ন পার হয়ে যায়। তারপর টানা পাখার তলায় শুয়ে তিনি দ্বিপ্রহরের সুখনিদ্রায় অভিভূত হন। এই সুখনিদ্রাকে জনসন ‘luxury of a deshabille siesta’ বলেছেন। নিদ্রা ভাঙতে বেলা পাঁচটা বেজে যায়। সাহেবরা তখন কাজকর্ম থেকে ফিরে আসেন, এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে স্নানঘরে ঢুকে আরামে স্নান করেন। তারপর নতুন গাড়িতে নতুন ঘোড়া যুতে সাহেব ও মেম দু’জনেই সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ভ্রমণ সেরে রাত আটটার মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসেন ‘ডিনার’ খাবার জন্য। এই ডিনারকে জনসন ‘something like a repest’ বলেছেন। আগেকার দিনের গরুভেড়ার মাংসের অত্যাচার ডিনার-টেবিল আর সহ্য করতে হয় না। ষাঁড় ও ভেড়ার বদলে এখন ভাল ভাল মুরগীর মুরাসি খানাও খেতে পাওয়া যায়। জনসন বলেছেন, ইংলণ্ডের উৎকৃষ্ট ডিনারের সঙ্গে এদেশের ডিনারের কোনো পার্থক্য নেই : ‘Plate is displayed profusely; the services are beautiful, and the glass costly.’ শুধু তাই নয়, পানীয় হলেই তাতে বরফ দেওয়া হত এবং মদিরা ক্ল্যারেট শ্যাম্পেন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে খেতে পাওয়া যেত।

রাত দশটার সময় কফি দেওয়া হত বটে, কিন্তু তাতেই সারাদিনের কর্তব্য শেষ, হয়ে যেত না। হয় ‘গবর্ণমেণ্ট হাউসে’ না হয় টাউন হলের বা কোনো ক্লাবের ‘re-union’-এ অথবা কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে পানভোজন ও নাচ-গানহল্লার নিমন্ত্রণ থাকত। প্রায় সারারাত ধরে সেখানেও মেমদের সুরাপান ও নাচগান চলত। শেষরাত্রে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে তাঁরা ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়তেন। কেল্লার কামানের শব্দে ভোরবেলা আবার তাঁদের ঘুম ভাঙত। সাহেবরা অভিযোগ করতেন যে, এদেশের আবহাওয়া তাঁদের সাদা-চামড়ার শরীরে সহ্য হয় না। অ্যাডভোকেট জনসন বলেছেন, কারও শরীরেই এরকম যথেচ্ছাচার সহ্য হতে পারে না-‘such a round of extravagance would ruin a Rothschild, and disorder the liver of a Hercules’–এরকম বে-হিসেবি বিলাসিতায় ‘রথচাইল্ড’-এর মতন ধনকুবেরও ধ্বংস হয়ে যাবেন এবং হার্কিউলিসের মতন বীরপুরুষের লিভার পচে-গলে নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য।

এইভাবে সাহেব-নবাবরা এদেশে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। একেবারে আমরি জীবন ছাড়া একে আর অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। এই জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে তাঁরা যখন স্বদেশে ইংলণ্ডে ফিরে যেতেন, তখন দেশের লোক যে চালচলন দেখে ‘Nabob’ বলত, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই! কিন্তু নবাবি দেশে ফিরে গিয়ে তাঁরা খুব বেশি করতে পারেননি, যতটা এদেশে বাস করার সময় করেছিলেন। কেউ কেউ প্রচুর ধনসম্পত্তি কিনে লর্ড বনে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশেরই ভাগ্যে তা ঘটে ওঠেনি। তার কারণ আগেই বলেছি, অনেকের এদেশেই মৃত্যু হয়েছিল এবং যাঁরা দেশে ফিরে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে সঞ্চিত অর্থের প্রায় সবটাই চরম উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাসে এদেশেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিপুল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে কেউ দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, কেউ এদেশেই দেহত্যাগ করেছিলেন। পিটের ‘ইণ্ডিয়া বিলের’ বিতর্কের সময় স্কট (Scott) তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় বলেছিলেন : ‘গত ২২ বছরের মধ্যে ৫০৮ জন ‘সিভিল সার্জেণ্ট’ বাংলাদেশে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৩৭ জন দেশে ফিরে এসেছিলেন; ১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখন বাংলাদেশে যে ৩২১ জন কর্মচারী আছেন, তাঁদের মধ্যে আগামী দশ বছরে ৩৭ জনও ফিরে আসবেন কিনা সন্দেহ। আগে যে ৩৭ জন ফিরে এসেছেন তাঁরা কেউই খুব বেশি ধনদৌলত নিয়ে ফিরতে পারেননি। অনেকেই ২০,০০০ পাউণ্ডেরও কম সঞ্চয় নিয়ে ফিরে এসেছেন, কেউ কেউ আবার এক শিলংও নিয়ে ফিরতে পারেননি’ (Parliamentary History, Vol, XXIV, Col. 1144-1146)।

স্কটের কথা খুব মিথ্যা নয়, কারণ অ্যাডভোকেট জনসনই বলেছেন, সাহেবরা যেভাবে এদেশে জীবনযাপন করতেন তাতে রথসচাইল্ডের মতন ধনকুবেরও উচ্ছন্নে যেতে বাধ্য। অধিকাংশ ইংরেজ কর্মচারী বাংলাদেশে এইভাবে উচ্ছন্নে গিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরা তো গিয়েছিলেনই, এদেশের নতুন ধনিকদেরও সেই পথে টেনে নামিয়েছিলেন। সাহেব-নবাবরাই ছিলেন নতুন দেশি নবাবদের আদর্শ পুরুষ। উভয়েই স্বেচ্ছাচারী বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তার চেয়েও আশ্চর্য সাদৃশ্য হল, উভয়েই স্বদেশে মাটির প্রবল টানে সেকালের জমিদার শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিলেন। হোল্জম্যান লিখেছেন :

Land hunger was perhaps the most general characteristic of the returned Nabob, a parliamentary seat and a landed estate were declared to be the ‘twin apples of the Nabob’s eye’, and the latter probably loomed larger (J.M. Holzmen : The Nabobs in England N.Y. 1926, Ch. IV).

আমাদের বাংলাদেশেও তাই হয়েছিল। দেওয়ানি-বেনিয়ানি-দালালি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল অর্থ নতুন বাঙালি ধনিকশ্রেণি বেশির ভাগ ভূসম্পত্তিতে নিয়োগ করেন, এবং ক্রমে নতুন এক কর্মহীন লক্ষ্যহীন জমিদারশ্রেণিতে পরিণত হন। এই নতুন জমিদারশ্রেণিই ব্রিটিশ শাসকদের ‘ডান হাত’ বলে গণ্য হতেন। সুতরাং ভূসম্পত্তি ছাড়াও দেশের ব্যবস্থাপরিষদের ও কৌন্সিলের ‘সভ্য’ হওয়া তাঁদেরও কাম্য ছিল। নতুন বিদেশি-নবাব ও নতুন দেশি-নবাবদের মধ্যে এতদূর পর্যন্ত ঐতিহাসিক সাদৃশ্য বাস্তবিকই কল্পনা করা যায় না। কার্ল মার্ক্সের (Karl Marx) ভাষায় বলা যায়, ‘ব্রিটিশ ‘moneyocracy’, ব্রিটিশ ‘oligarchy’, এবং ব্রিটিশ ‘millocracy’ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা দেশে মোগলযুগের ‘নবাবে’ পরিণত করেছিল। তাঁরা স্বদেশে ফিরে গিয়েও অনেকেই শেষপর্যন্ত আধুনিক শিল্পপতি হতে পারেননি। ব্রিটিশ শিল্পবাণিজ্যের ও শিল্পবিপ্লবের প্রসারের পথ তাঁরাই প্রশস্ত করেছিলেন, কিন্তু নিজেরা হয়েছিলেন অলস আরামপ্রিয় ভূস্বামী। এই একই ব্রিটিশ ‘মানিওক্রোসি’ ও ব্রিটিশ ‘মিলোক্রেসির’ সাহচর্যে ও চক্রান্তে বাংলাদেশের নব্যধনিকশ্রেণির ও একদল অকর্মণ্য ভূস্বামীশ্রেণিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং ইংলণ্ডের সাহেব-নবাবদের মতন বাংলাদেশের নবযুগের দেশি-নবাবরাও বহু ছড়া গাথা প্রবাদ ও কাহিনির খোরাক জুগিয়েছেন। আজ তাঁদেরই বংশধরদের কাছে সেই সব কাহিনী অবাস্তব রূপকথা বলে মনে হবে বটে, কিন্তু পুরুষদের সেই একই জীবনধারা ও মানসিকতা আজও তাঁদের মধ্যে জাগ্রত রয়েছে ভুল হয় না বিশেষ।

* এই গ্রন্থের ‘কলকাতার ক্রমবিকাশ’ অংশে এই জরিপের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

* ১৯৭৫-এর কলকাতা শহরে এরকম বাজির খেলা দেখালে সেখানে কত লক্ষ লোকের সমাগম হতে পারে তা গণিতবিজ্ঞানিদেরও কল্পনার বাইরে। বর্তমানের শতসহস্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এই আতসবাজির অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গৃহীত হবে।