গোড়ার কথা

গ্রামীণ সভ্যতা থেকে মানুষ যখনই নাগরিক সভ্যতার দিকে ঝুঁকল, তার জীবনের গতি গেল বেড়ে। নিজেদের জন্য রান্নার জায়গা বা সময় গেল কমে। ফলে একধরনের মানুষ রাস্তায় রাস্তায় তৈরি খাবার নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সেই খাবার খেয়েই অনেকের জীবন চলত। পৃথিবীর প্রথম আধুনিক শহর তৈরি করে রোমানরা। তারাই প্রথম বাড়িকে চওড়ায় বড়ো না করে উচ্চতায় লম্বা বানিয়ে এক-এক তলায় এক-এক পরিবারকে রাখার প্ল্যানটা দেয়। সোজা কথা এই ফ্ল্যাট কালচার, যে যাই বলুক, নতুন তো না-ই, বরং যিশুর জন্মের আগেকার কনসেপ্ট। সেইসব ফ্ল্যাটে রান্নাবান্না করতে গিয়ে আগুন লাগত প্রায়ই। ফলে রান্নাবান্না একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। বেচারারা তাই রাস্তার ফেরিওয়ালাদের থেকে খাবার কিনে খেত। আজকের দিনের অর্থে ফাস্ট ফুড হয়তো ছিল না, কিন্তু সকালে মদে ভেজানো রুটি, দুপুরে বা রাতে সবজি, স্ট্যু পাওয়া যেত দেদার।

মধ্যযুগে ইউরোপে এই ফিরিওয়ালাদের খাওয়ার রমরমা শুরু হয়। বড়ো বড়ো শহরের অনেক বাড়িতে সারাবছর রান্নাই হত না। খাওয়া জোগাতেন এই ফেরিওয়ালারা। এ ছাড়াও শ্রমিক, পথিক, তীর্থযাত্রী, যাঁদের নিজেদের রান্না করার উপায় নেই, তাঁরা নির্ভর করতেন এই খাবারের উপর। এখানে একটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি। পথিকরা বা তীর্থযাত্রীরা তখন দল বেঁধে ঘুরতেন। খিদে পেলে একসঙ্গে রুটি ভাগ করে খেতেন। রুটির ল্যাটিন নাম panis আর com মানে একসঙ্গে। তাই যাদের সঙ্গে রুটি ভাগ করে খাওয়া হত, তাদের company বা companion নামে ডাকা শুরু হয়। চসারের ক্যান্টারবেরি টেলস-এও তীর্থযাত্রীদের নানারকম খাবার (পেঁয়াজের রোস্ট থেকে মিষ্টি) ভাগ করে খাবার কথা আছে।

পঞ্চদশ শতকে জন লিডগেট নামে এক সাধু ‘London Lickpenny’ নামে এক মজার কবিতা লেখেন। তাতে তিনি ছবির মতন লন্ডনের ফেরিওয়ালাদের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কবিতা থেকেই জানতে পাই লন্ডনের ফেরিওয়ালারা কেমন করে গরম গরম ভেড়ার পা, ঝিনুক থেকে শুরু করে মাংসের রোস্ট, পাই, গরম গরম চেস্টনাট, ক্রিম চিজ, পেঁয়াজকলি, আপেলের টুকরি, মোটা মোটা হাঁস, দুধ, মিষ্টি চেরি, নরম মুলো বেচত। একটু উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

“Hot peascods!” one began to cry,

“Strawberr saffron y ripe!” and “Cherries in the rise!”

One bade me come near and buy some spice,

Pepper and they gan me bede,

But for lack of Money I might not speed.

বিভিন্ন ফেরিওয়ালার চিৎকারে লন্ডনের রাস্তায় কান পাতা দায় হত। ১৭০০ সালের মাঝামাঝি ছাপা ‘Cries of London’ বইটা এই বিষয়ে এক অসামান্য আকর গ্রন্থ। এতে বিভিন্ন ফেরিওয়ালা আর তাদের ছবি প্রায় নিখুঁত কাঠখোদাইতে ছাপা হয়েছে। শুধু ইংল্যান্ড না, আলেকজান্দার দুমা লিখছেন, সেই ১৩ শতকে পারির ফেরিওয়ালারা ঠিক রাতে খাবার আগে ভালো ভিনিগার, কাসুন্দি, গার্লিক সস, স্ক্যালিয়ন সস বলে চিৎকার করত, আর বাড়ির গিন্নিরাও মাংসের সঙ্গে মেখে খাবার জন্য পছন্দসই সস কিনতেন।

সেকালের বাঙালি কি বাইরের খাবার খেত না? রসরাজ অমৃতলালের লেখায় পাই, বাদুরবাগানের ‘চাই পা-ও-ও-রুটি বিস্কুট, ঝা-য়া-ল বিস্কুট’ আসত সকালের দিকে। তার গলায় ঝুলত পইতের গোছা। বাড়িতে চায়ের চল ছিল না। রোগীকে এই পাউরুটি দেওয়া হত। আর আসত ‘মুড়ির চাক, ছোলার চাক, চিঁড়ের চাক।’ শীতে কাকডাকা ভোরে আসত ‘চাই খেজুর রস।’ রাস্তার ধারে তেলেভাজা আর কলাইয়ের ডালের বড়ার দোকান ছিল। বড়ার ওপরটা ছিল শক্ত, কিন্তু ভিতরটা মাখনের মতন। ফিরিওয়ালারা ফিরি করতেন সাড়ে বত্রিশ ভাজা, অবাক জলপান, চটপটি আলু কচালু, নকুলদানা, ঘুগনি দানা আর মনোমোহিনী চপ। সে চপ আবার বিক্রি হত গান গেয়ে গেয়ে—

মাছ মাংস ডিম্ব ছাড়া

শুদ্ধুভাবে তৈরি করা

মনোমোহিনী চপ।

আলুর মধ্যে এঁচোড় বা মোচার পুর আর পোস্তদানা দিয়ে ছাঁকা তেলে ভাজা এক পয়সায় এই চপকে ছেলেরা বলত ‘মুড়মুড়ে চপ।’ সাড়ে বত্রিশ ভাজা নিয়ে স্বয়ং অমৃতলালকেই স্মরণ করা যাক। তাঁর পুরাতন পঞ্জিকায় লিখেছেন, ‘আজ বছর ৩০/৩৫ আগে কলকাতার একটা ফিরিওয়ালা সাড়ে আঠার ভাজার ওপর সুর চড়াতে গিয়ে সাড়ে বত্রিশ ভাজা হেঁকে বেরুতে আরম্ভ করলে। দেখাদেখি আরও দু-চারজন বেরুল— আঃ রাম রাম! সে একেবারে হাটখোলার ধুলো ঝাঁট দেওয়া হাঁটকা, মুখে বালি কাঁকড় যা ইচ্ছে তাই ঢুকে গেল, শেষে অতকালের সখের ‘সখের জলপান’টা উঠে গিয়ে এলেন কিনা পাঁটার (কি না কুকুরের নাড়ী সিদ্ধর) ঘুঘনি দানা আর অবাক জলপান।’ সাড়ে বত্রিশ ভাজার সাড়েটা ছিল আধখানা শুকনো (মতান্তরে কাঁচা) লংকা। আর অবাক জলপানে থাকত ছোলা ভাজা, চালভাজা, লংকার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, তেল, নুন আর একটু লেবুর রস। রায়বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্ত তাঁর বিখ্যাত বই বাঙালিয়ানাতে আরও কিছু ফেরিওয়ালার কথা বলেছেন, ‘চাই মুংগ কি ডাল’, ‘হাঁসের ডিম চাই গো’, ‘মালসি দই চাই গো’, ‘জারক লেবু, বেল মোরব্বা, হজমি গোলী, আম্বাচার, টোপাকুল, কাসুন্দি’, ‘মণ্ডা-মেঠাই’, ‘রুটি, বিস্কুট, নানখাট্টাই, গোলাপি রেউড়ি চাই’, ‘চাই নারকেল দানা আর চানাচুর গরমাগরম।’ এই হাঁসের ডিম হিন্দু বাঙালির কত প্রিয় ছিল তা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় জানা যায়—

ঘৃণায় যে নাহি খায় এ হাঁসের ডিম।

মরুক সে চিরকাল খেয়ে তেতো নিম।।

বৃথাই রসনা তার বৃথা তার মুখ।

কোনকালে নাহি পায় আহারের সুখ।।

দুপুরের রোদ গড়াতে না গড়াতেই হাজির হত নানান রকম খাওয়ার জিনিস নিয়ে ফেরিয়ালারা। যেমন বিচিত্র ছিল সেসব মানুষেরা, তেমনি বিচিত্র ছিল তাদের খরিদ্দার ডাকার আওয়াজ। ‘ঘুগনি-আলুরদম’, হেঁকে একজন আসত বিকেলের দিকে। বড়ো বিস্কুটের খালি টিনের গায়ে আংটা লাগিয়ে তাতে কাপড় বেঁধে গলায় ঝোলানো। সেই টিনের মধ্যে আবার দুটো আলাদা খালি ডালডার কৌটোয় থাকত ঘুগনি আর আলুর দম। শালপাতার টুকরোয় মুড়ে বিক্রি করত সেই সুস্বাদু খাবার। ওইরকম ভাবেই গলায় বড়ো বিস্কুটের খালি টিনে মুড়ি আর তার গা ঘিরে লাগানো অনেকগুলো ছোটো কৌটোয় মশলা নিয়ে একজন বিক্রি করতে আসত ঝালমুড়ি। মাথায় বিরাট ভরা থালা আর কাঁধে বাঁশের স্ট্যান্ড নিয়ে ফেরিওয়ালা আসত আলুকাবলি ও ফুচকা বেচতে। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছোটোবেলার কথা ‘যখন ছোটো ছিলাম’-এ বলেছেন, “সপ্তাহে দু’দিন না তিনদিন যেত মিসেস উডের বাক্সওয়ালা। বারান্দা থেকে মা মাসি ডাক দিতেন, ‘এই বাক্সওয়ালা, এখানে এস।’ মনটা নেচে উঠত, কারণ বিকেলের খাওয়াটা জমবে ভাল; বাক্সে আছে মেমসাহেবের তৈরি কেক, পেস্ট্রি, প্যাটি।” এসব পথে পথে ঘুরে বিক্রি হওয়া মুখরোচক খাবার দিয়ে দিব্যি বিকেলের জলখাবারটা সেরে ফেলা যেত। মোড়ে মোড়ে তখন ছিল তেলেভাজার দোকান। বড়ো লোহার কড়াইয়ে ভাজা হত আলুর চপ, বেগুনি, ফুলুরি আর পেঁয়াজি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে বাগবাজারের মোড়ে এক তেলেভাজার দোকান ছোটো ছোটো গোল গুলির মতো ভেজিটেবল চপ বানিয়ে তার নাম দিয়েছিল লড়াইয়ের চপ। আর বিধান সরণিতে রংমহল থিয়েটারের উলটোদিকে ‘নেতাজির তেলেভাজা’ বলে একটা দোকান ছিল। তেইশে জানুয়ারি, নেতাজির জন্মদিনে বিনি পয়সায় তারা তেলেভাজা বিলি করত। এখন অবশ্য ফিরিওয়ালাদের জায়গা নিয়েছে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং আর টিভির জিঙ্গল। মাইক্রোওভেনে ঢোকালেই চোখের নিমেষে রান্না হয়ে যাচ্ছে ফাস্ট ফুড।

ম্যাকডোনাল্ড-বার্গারের বিশ্বজয়

ফাস্ট ফুডের জন্ম যেখানেই হোক না কেন, আধুনিক ফাস্ট ফুডের জনক (নাকি জাঙ্ক বলব?) আমেরিকাই, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ১৯১২ সালের ৭ জুলাই নিউ ইয়র্কে অটোম্যাট নামে পৃথিবীর প্রথম ফাস্ট ফুড জয়েন্ট খোলা হয়। এতে কাচের আলমারিতে থরে থরে খাবার সাজানো থাকত, সঙ্গে দাম লেখা। ক্রেতাকে নির্দিষ্ট মূল্যের কয়েন ফেলতে হত। তবেই স্লট বেয়ে নেমে আসত তাঁর পছন্দের ফাস্ট ফুড। এই অটোম্যাটের আবিষ্কার করেছিলেন জোসেফ হর্ন আর ফ্রাঙ্ক হার্ডার্ট নামের দুই তরুণ। ১৯০২ সালে ফিলাডেলফিয়াতে তাঁরা একবার অটোম্যাট চালু করতে গেছিলেন। সফল হননি। কিন্তু নিউ ইয়র্কে এই অটোম্যাট রাতারাতি হিট হয়ে যায়। ব্রডওয়েতে অটোম্যাটের সামনে লম্বা লাইন পড়ত। সে লাইন এমনই যে লাইনে না দাঁড়িয়ে সাধারণ রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার খেলে কম সময় লাগত। কিন্তু সে কথা আর হুজুগে মার্কিনদের কে বোঝাবে? গোটা আমেরিকা জুড়ে গড়ে উঠল ব্যাঙের ছাতার মতো অটোম্যাট রেস্টুরেন্ট।

১৯৪০ সালে নিউ হ্যাম্পশায়ারের দুই ভাই রিচার্ড আর মরিস ম্যাকডোনাল্ড ক্যালিফোর্নিয়ায় বারবিকিউ ড্রাইভ ইন রেস্টুরেন্ট খোলেন। ড্রাইভ ইন রেস্টুরেন্ট মানে ক্রেতাকে গাড়ি থেকে নামতে হবে না। গাড়ি চেপে এক জানালায় অর্ডার দেবে, আর অন্য জানালায় খাবার সার্ভ করা হবে। সেই খাবার নিয়ে ‘তারপর যাও যেথায় খুশি জ্বালিও নাকো মোরে! ’ ততদিনে আমেরিকায় টেক অ্যাওয়ে ফুডের রমরমা। ‘Less work for mother’ বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেছে চারদিক। ম্যাকডোনাল্ড ভাইয়েরা কিছুদিন বাদেই বুঝলেন একগাদা খাওয়াদাওয়ার মেনু থাকলে খাবার দিতে দেরি হবে। ব্যাপারটা আরও দ্রুত করার জন্য ১৯৪৮ সালে তিন মাসের জন্য ম্যাকডোনাল্ডস বন্ধ রাখলেন তাঁরা। তিন মাস পর সবকিছু সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজালেন। তাঁরা দেখলেন, খাবারের মেনুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় হ্যামবার্গার। ফলে খাবারের আইটেম রাতারাতি ২৫ থেকে ৯-এ নামিয়ে আনলেন। রাখলেন শুধু হ্যামবার্গার, চিজবার্গার, কোকা কোলা, দুধ, কফি, আলুর চিপস এবং পাই। পরবর্তীতে আলুর চিপসের জায়গায় ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নিয়ে আসা হয়। খাবার বিক্রির ধরনেও নিয়ে আসা হয় নতুনত্ব। চালু করা হয় ‘সেলফ সার্ভিস’ সিস্টেম। এখানে ক্রেতারা খাবার কেনার জন্য লাইন ধরে দাঁড়াতেন, তারপর তাঁদের কাগজের প্যাকেটে মুড়ে খাবারগুলো দেওয়া হত। বার্গারের দামও রাখা হয় মাত্র ১৫ সেন্ট। দোকানের চেহারাতে নিয়ে আসা হয় আভিজাত্যের ছাপ। স্ট্যানলি ক্লার্ক মেস্টনকে দেওয়া হয় ডিজাইনের দায়িত্ব। দোকানের ছাদে সোনালি রঙের বলয় দেওয়া হয়, যা এর সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। দারুণ এক পারিবারিক বিনোদনের জায়গা হয়ে ওঠে ম্যাকডোনাল্ডস। তবে তারপরেও ম্যাকডোনাল্ডস আজকের ব্র্যান্ড ভ্যালু পেত না, যদি না ১৯৫৪-তে রে ক্রক নামে এক ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁদের নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠতেন। তবে সেই গল্প বলার আগে একটা ছোট্ট ডি-ট্যুর করে দুটো অন্য গল্প বলে ফেলি।

আমেরিকায় প্রতি বছর ১৪ বিলিয়ন হ্যামবার্গার খাওয়া হয়। শুধু এই বেচেই ম্যাকডোনাল্ড কোটি কোটি ডলার কামাচ্ছে। কিন্তু এর শুরু খুব সাধারণ ভাবে। ১৮৮৫ সালে উইসকনসিনের ছোট্ট গ্রাম সিম্যুরে প্রথমবারের জন্য এক বিশাল মেলা হচ্ছিল (এখনও সেই মেলা ধুমধাম করে চলছে)। সেই মেলাতে চার্লস নাগ্রিন নামে এক বছর পনেরোর কিশোর খাবার দোকান দিয়ে বসেছিল। সে মিটবলের দোকান দিলেও বিক্রিবাটা হচ্ছিল না একেবারেই। নেগ্রিনের মাথায় প্ল্যান এল। মিটবলগুলোকে চ্যাপটা করে পাউরুটির মধ্যে পুরে সে হ্যামবার্গার নামে বেচতে লাগল। প্রশ্ন আসবেই, এত নাম থাকতে হ্যামবার্গার কেন? চেঙ্গিস খান ১৩০০ সালের শুরুর দিকে ইউরোপ আক্রমণ করলে মোঙ্গলদের কিছু খাওয়াদাওয়াও ইউরোপের মেনুতে ঢুকে যায়। গোটা ইউরোপ নুন মাখানো মাংসের ফালি মনের সুখে খেতে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি জার্মানির হ্যামবার্গ থেকে আমেরিকায় জাহাজ চলাচল শুরু হয়। যাত্রীরা তাঁদের সঙ্গে এই মাংসের ফালি নিয়ে এলে মার্কিনরাও এই খাওয়া শিখে ফ্যালে। গোটা আমেরিকায় হ্যামবার্গার স্টেক দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নাগ্রিন এই জনপ্রিয় নামটাকেই ব্যবহার করেছিলেন এই যা। বেঁচে থাকতেই নাগ্রিন হ্যামবার্গার বিক্রি করে বেশ দু পয়সা কামিয়ে নেন। ততদিনে আমেরিকা জুড়ে হ্যামবার্গার ছড়িয়ে গেছে। এই হ্যামবার্গারই মুখে মুখে ছোটো হয়ে বার্গার নাম নিয়েছে।

রে ক্রক ছিলেন ইলিনয়ের বাসিন্দা। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মাত্র ১৫ বছর বয়সে রেড ক্রসের অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার হিসেবে কাজ করেন। যুদ্ধের পর তিনি পিয়ানোবাদক, মিউজিক ডিরেক্টর, সেলসম্যান ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার কাজ করছিলেন, কিন্তু সাফল্য পাননি। এসময় আর্ল প্রিন্স নামে এক আইসক্রিমের দোকান মালিকের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। প্রিন্স একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যেটা একইসঙ্গে পাঁচরকম মিল্কশেক তৈরি করতে পারত। এর নাম ছিল ‘মাল্টিমিক্সার।’ ক্রক তাঁর চাকরি ছেড়ে গোটা আমেরিকা জুড়ে এই মাল্টিমিক্সার বিক্রি বাড়ানোর জন্য সেলসম্যানের কাজ শুরু করেন। এমন সময় ম্যাকডোনাল্ডস থেকে তিনি ডাক পান মাল্টিমিক্সার বিক্রির জন্য। রে ক্রক মাল্টিমিক্সারের মেশিন খুব একটা বিক্রি করতে পারছিলেন না। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডস থেকে তিনি একসঙ্গে আটটি মেশিনের অর্ডার পান। ক্রক অবাক। ভাবেন, একটি রেস্টুরেন্ট কতটা লাভজনক হলে এতগুলো মেশিন অর্ডার করতে পারে! তাই তিনি মেশিন নিয়ে যখন যান, তখন মূলত দুই ভাইয়ের ব্যবসার অবস্থা বোঝার জন্যই গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলেন, ম্যাকডোনাল্ডস ভাইয়েরা এই ব্যবসার বিপুল সম্ভাবনার কথা বুঝতেই পারছিলেন না। ক্রক চাইলেন ম্যাকডোনাল্ডসকে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পরিণত করে সমগ্র আমেরিকায় ছড়িয়ে দিতে। ভাইদের প্রস্তাব দিলেন, তিনি ম্যাকডোনাল্ডসের হয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি এজেন্ট হিসেবে কাজ করবেন। মূল শাখার মতো অন্যান্যগুলো ভালো চলছিল না। তাই দুই সহোদর রে ক্রককে সেই সুযোগ দিলেন। দায়িত্ব নিয়েই ক্রক তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করা শুরু করলেন। ১৯৫৫ সালে তাঁর প্রথম ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্ট চালু হয় ইলিনয়ের ডেস প্লেইনসে। ১৯৫৯ সালের মধ্যে ক্রক ১০০তম রেস্টুরেন্টটিও খুলে ফেলেন। কিন্তু তাতেও খুব বেশি লাভ হচ্ছিল না। কারণ ম্যাকডোনাল্ডস ভাইয়েরা মূলত তাঁদের মূল শাখাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। বাকিগুলো সব তাঁকে একাই দেখতে হত। এদিকে সবগুলোর লভ্যাংশের ভাগ দুই ভাইকে দিতে হত। ১৯৬১ সালে ক্রক ২.৭ মিলিয়ন ডলার দিয়ে দুই ভাইয়ের কাছ থেকে ম্যাকডোনাল্ডস কিনে নেন। এরপর তাঁকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

১৯৬৮ সালের মধ্যে ম্যাকডোনাল্ডসের শাখার সংখ্যা ১,০০০ ছাড়িয়ে যায়। এসময় দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখে ম্যাকডোনাল্ডস। ১৯৬৭ সালে প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে ক্রক কানাডায় শাখা চালু করেন এই ব্র্যান্ডের। ম্যাকডোনাল্ডসকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করে রে ক্রক ১৯৭৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৪ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ক্রক। বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে ১০০টিরও বেশি দেশে ম্যাকডোনাল্ডসের ৩৭,২৪১টি শাখা আছে। শেষে একটাই কথা জানাই, সব ম্যাকডোনাল্ডে মেনু মোটামুটি এক হলেও একমাত্র মালয়েশিয়ায় ম্যাকডোনাল্ডসে ঝোল-ভাত পর্যন্ত পাওয়া যায়। গেলে মিস করবেন না।

গরম কুকুরের কথা

ব্যাটম্যান আর রবিনের একটা কমিক সে প্রথম ওঁদের হটডগ খেতে দেখেছিলাম। শুরুতেই নামটা কেমন বেয়াক্কেলে লেগেছিল। খাবারের নামে কুকুর আসে ক্যামনে? বেশ কিছুদিন বাদে যখন মিও আমোরে আর মনজিনিসের দোকানে সাজানো চিকেন হটডগ দেখেছি, তখন জানলাম এ জিনিস মুরগি দিয়েও হয়। কুকুর নিধনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রশ্নটা রয়েই গেল। রুটির মধ্যে সসেজ ভরা আমেরিকার এই ‘জাতীয়’ খাদ্যর সঙ্গে কুকুরের (তাও গরম) সম্পর্ক কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে সোজা চলে গেলাম মধ্যযুগের জার্মানিতে। সসেজ রান্নায় চিরকালই জার্মানি সেরা। ১৫৬৪ সালে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় ম্যাক্সমিলানের সময়কালে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে বেশ মোটাসোটা কোলবালিশের মতো একধরনের সসেজ তৈরি হত। এর নাম ছিল ফ্রাঙ্কফুর্টার। উনিশ শতকের শুরু শুরুতে জার্মান কশাই জন গ্রেগ লেহনার তাঁর দোকানে নতুন রেসিপিতে ফ্রাঙ্কফুর্টার বেচতে থাকেন। দেখতে একেবারে চকচকে, বাদামি আর রসালো। কে একজন দেখেই বলল, ‘আরে! এ তো অনেকটা সেই ডাশহুন্ড কুকুরের মতো দেখতে!’ ব্যস! আর যায় কোথায়? ফ্রাঙ্কফুর্টারের সঙ্গে ডাশহুন্ডের নাম এমনভাবে জড়িয়ে গেল যে লোকের মুখে মুখে এই কুকুরকে ‘সসেজ কুকুর’ নামে ডাকা হত।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে হাজার হাজার জার্মান উদ্বাস্তুরা আমেরিকায় আসা শুরু করলে তারা তাদের প্রিয় ফ্রাঙ্কফুর্টারকেও আমেরিকায় নিয়ে আসে। মোড়ে মোড়ে সসেজের স্টল আর তাতে বিক্রি হত গরম ধোঁয়া ওঠা সসেজ। মুশকিল একটাই। মার্কিন দেশে লোকের সময় কম। দাঁড়িয়ে খাবার উপায় নেই। এদিকে চলতে চলতে খেতে গেলে হাত পুড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই জার্মান দোকানিরা সেই গরম সসেজ একটুকরো বানরুটির মধ্যে পুরে দিত।

এভাবেই চলছিল। ১৯০১ সালের ঘটনা। নিউ ইয়র্ক ইয়াঙ্কিস আর জায়ান্টস দলের মধ্যে বেসবল খেলা চলছে। সেদিন কনকনে ঠান্ডা আর মাঠের বাইরে স্টল খুলে বসে হ্যারি স্টিভেন্স নামে এক দোকানি চেঁচাচ্ছিলেন, ‘They are red hot. Get your dachshund sausages while they are red hot.’ তা শুনে কার্টুনিস্ট টি এ গর্ডনের বেশ মজা লাগল। পরদিন পত্রিকায় দারুণ একটা কার্টুন আঁকলেন তিনি। লম্বা একটা বানরুটি থেকে একটা কুকুর ল্যাজ বার করে আছে। শুধু হট ডাশহুন্ড নামটা না দিয়ে নাম দিলেন ‘হট ডগ।’ প্রথমদিকে এই নাম অতটা জনপ্রিয় হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগতেই আমেরিকানরা জার্মান নামের সবকিছু বদলে দিতে শুরু করলেন। ফলে ফ্রাঙ্কফুর্টার চিরদিনের মতো হটডগ নাম পেয়ে আমেরিকার খাদ্য সংস্কৃতির আইকনে পরিণত হল।

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই

আমেরিকার এক প্রিয় খাদ্য যদি জার্মানি থেকে এসে থাকে, অন্য প্রিয় সাইড ডিশ ‘ফ্রেঞ্চ ফ্রাই’ এসেছে বেলজিয়াম থেকে। হ্যাঁ, ফেঞ্চ ফ্রাই আদৌ ফ্রান্সের কুইজিন না। তবে হট ডগে আমেরিকার যেমন কোনও ভূমিকাই নেই, এখানে তেমন না। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির উপাদান যে আলু, তা প্রথম আমেরিকা থেকেই স্প্যানিশরা ইউরোপে নিয়ে যায়। এই পর্যন্তই। তবে টমেটোর মতো আলুকেও প্রথম প্রথম ওষুধ হিসেবে অল্প অল্প গুলি বানিয়ে খাওয়ানো হত। ১৬৮০ সালে লিজের কাছে মিউস উপত্যকার বেলজিয়ানরা প্রথম আলুর চোকলা ছুলে তাকে লম্বা লম্বা করে কেটে তেলে ভেজে খাওয়া শুরু করেন। নাম দেন pommes frites। ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে আসে বিশ শতকের মাঝামাঝি আর আমেরিকার ঘর ঘরে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাবার চল শুরু হয়। এখানেই একটা প্রশ্ন আসতে বাধ্য। রান্না করল বেলজিয়ানরা আর নাম হল ফ্রেঞ্চদের। কেন? আসলে এই নাম দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেলজিয়ামে পোস্টিং হওয়া মার্কিন সৈন্যরা। সেখানে রাস্তায় রাস্তায় আলু ভাজার দোকান। মেয়োনিজে ডুবিয়ে আলুভাজা খেতে খেতে সৈন্যরা ভাবলেন এরা যেহেতু ফরাসি ভাষায় কথা বলে, নির্ঘাত এরা ফরাসি। তাই নাম রাখলেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।

অন্য একটা গল্পও আছে অবশ্য। তাতে এই নামের উৎস আরও প্রাচীন। ১৮০১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবার পর টমাস জেফারসন নাকি অঁরে জুলিয়েন নামে এক ফরাসি শেফকে তাঁর রান্নাঘরের দায়িত্ব দেন। এই ভদ্রলোকই প্রথম আলু ফালি ফালি করে কেটে ডিপ ফ্রাই করে প্রেসিডেন্টকে খাইয়ে তাঁকে খুশি করে দেন। প্রেসিডেন্টও এই আলুভাজার নাম রাখেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। ম্যাকডোনাল্ডসে এককালে শুধু টমেটো কেচাপ দিয়ে দিত। ইদানীং দেখছি ইউরোপীয় কায়দায় মেয়োনিজও দিচ্ছে।

ফিস অ্যান্ড চিপস

আমেরিকার জাতীয় খাবার যদি হট ডগ হয়, তবে ইংল্যান্ডে সেই সম্মান অবশ্যই ‘ফিস অ্যান্ড চিপস’-এর প্রাপ্য। প্রভু যিশুকে শুক্রবার ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। তাই ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানরা শুক্রবার মাংস খেতেন না। এখনও অনেকে খান না (যেমন হিন্দুরা অনেকে শনি, মঙ্গল বা বৃহস্পতিবার নিরামিষ খান)। কিন্তু ষোড়শ শতক অবধি ব্যাপারটা নিয়ে বেজার বাড়াবাড়ি ছিল। কেউ যদি ভুল করে বা লোভের বশে শুক্রবার মাংস খেয়েও ফেলত তবে তার প্রাণদণ্ড অবধি হতে পারত। তাই আমিষপ্রেমীরা শুক্রবার মুড অফ করে ঘুরতেন, আর সেই থেকেই ইংরাজিতে ‘Friday faced’ শব্দটা এসেছে। বুদ্ধিমান ইংরেজরা একটা উপায় বার করল। আইন যেমন আছে, আইনের ফাঁকও আছে। মাংস খেতে মানা, কিন্তু মাছের মাংস খেতে (মানে মাছ খেতে) তো শাস্ত্রমতে বাধা নেই। তাই শুক্রবার হয়ে গেল ইংরেজদের মাছ খাবার দিন। লম্বা লম্বা চারাপোনাকে বেসনে ডুবিয়ে ডিপ ফ্রাই করে খাওয়ার রেওয়াজ ইংল্যান্ডে প্রথম চালু করেন ইহুদি অনুপ্রবেশকারীরা। লন্ডনের ইস্ট এন্ডে তাঁদের আস্তানার কথা ডিকেন্সের অলিভার টুইস্টেও পাই। তবে চিপসে গোল গোল করে আলু ভাজার রেওয়াজ ছিল। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মতো লম্বা করে না। এর আগে অবশ্য আলুকে বেক করেই খেতে শিখেছিল ইংরেজরা। ইংল্যান্ডে প্রথম ফিস অ্যান্ড চিপস শপ খোলেন জোসেফ মালিন নামের এক ইহুদি। ১৮৬০ সালে ইস্ট এন্ডে খোলা এই দোকান ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম ফিস অ্যান্ড চিপসের দোকান। শিল্পবিপ্লব শুরু হলে শ্রমিকদের সস্তায় পুষ্টিকর খাওয়ার দোকান ছিল এরা। ১৯২৫ নাগাদ গোটা ইংল্যান্ডে ৩৫০০০-এর বেশি ফিস অ্যান্ড চিপসের দোকান খুলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার সব খাবারে রেশনিং চালু করলেও ফিস অ্যান্ড চিপস-কে এর বাইরে রেখেছিলেন, এতটাই ছিল এর চাহিদা।

কাবাব কাহিনি

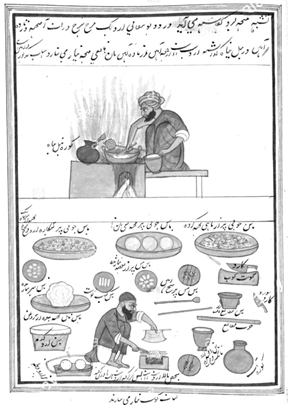

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম খাবারের একটা অবশ্যই মাংস পোড়া। আদিম মানুষ আগুন আবিষ্কারের পরেই মাংসকে কাঁচা না খেয়ে আগুনে ঝলসে নিতে শিখেছিল। হোমারের ইলিয়াডেও মাংস ছোটো ছোটো করে কেটে আগুনে পুড়িয়ে খাবার কথা আছে। গ্রিকরা এদের বলতেন ওবেলিস্কস। কিন্তু মাংসকে রোস্ট করে, টোস্ট করে খাবার কথা জানা থাকলেও গ্রিল করে মাংস খাওয়া ইউরোপকে শিখিয়েছিল তুর্কিরা। ইউরোপে ঠান্ডা বেশি পড়ে। তাই গোটা মাংস সংরক্ষণের সুবিধে। কিন্তু সেই তুলনায় এশিয়ায় গরম বেশি। তাই মাংসকে তারা কেটে নিত ছোটো ছোটো টুকরোতে। এ ছাড়াও ইউরোপে কাঠ বা গাছের যে প্রাচুর্য, তুর্কি বা এশিয়ার মরু-পর্বতে সেই সুযোগ নেই। কম আগুনে মাংস ঝলসাতে তাই উপায় একটাই। ছোটো ছোটো করে মাংস কেটে তলোয়ারে গেঁথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝলসানো; আর সেটাই তারা করত। কাবাব শব্দটা এসেছে আরবি কাবাব্বা থেকে, যার মানে ভাজা মাংস (গ্রিল করা নয় কিন্তু)। আরবে গ্রিল করা মাংসকে বলা হত শিওয়া। আর অনেকের মতে এই দুই শব্দ মিলেমিশে শিশ কাবাব বা শিক কাবাব নাম নিয়েছে (এর সঙ্গে লোহার শিকের কোনও সম্পর্ক নেই)। এখানে মাংসকে নরম করতে আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা হয়। ফলে কাবাব অনেক সুস্বাদু, রসালো আর মুখে দিলে গলে যায় টাইপ হয়ে যায়। নীলাঞ্জন হাজরা তাঁর কাবাব কিসসা-য় লিখছেন, ‘এইখানে আমরা ফের খুলব গিল মার্কস-এর Encyclopedia of Jewish Food৷ কিন্তু সে বই তো ওমর খৈয়ামের ঘাড়ে কাবাব চাপিয়ে একটা বিশ্রী গোলমাল পাকিয়েছিল৷ ছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে গোটা বইটাই ভুল৷ হ্যাঁ, সেখান থেকে যা তথ্য পরিবেশন করব, তাকে পরখ করে করতে হবে৷ এই বিশ্বকোষ আমাদের কাবাব বিষয়ে কী বলছে? অনেক কিছু৷

১৷ কাবাব, কেবাব, ক্যাবব, কেবাপ— এ সব শব্দই এসেছে ‘আরমিয়হ্’ বা Aramaic ভাষা থেকে৷ কী সে ভাষা? খুব সংক্ষেপে পশ্চিম এশিয়ায় যে ভাষা চলে— হিব্রু, আরবি বা সিরিয়, তার ঠাকুদ্দা৷ ইয়োনা সাবার (Yona Sabar) তাঁর A Jewish Neo-Aramaic Dictionary (Harrasswitz Verlag. Wiebaden. 2002)-তে জানাচ্ছেন সে ভাষায় Kababu: to roast, roasting৷ Kababa: One Kebab, ground meat broiled on skewer৷ আর Kababi: Seller of Kebab৷ মোদ্দা কাবাব মানে মাংসের কিমা শিকে লাগিয়ে তাকে ঝলসানো৷ ভালো কথা, কাবাব কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ৷ আর কাবাবি— পুং!

২৷ ১২২৬ সালে মহম্মদ ইবন অল-হাসান অল-বাগদাদি-র লেখা বই ‘কিতাব অল তবিখ’ (খাবারের বই), যা আসলে দশম শতকের পারস্যের নানা পদের বিবরণ, তাতে যে ‘কাবাব’-এর কথা বলা হচ্ছে, তার মানে meatballs৷ মাংসের মুইঠ্যা৷ এই বইয়ে যে তিন রকমের কাবাবের কথা আছে, তার একটিও ঝলসানো নয়— শাক দিয়ে, কমলালেবু দিয়ে আর ‘ভেরজুস’ দিয়ে? কী এই ‘ভেরজুস’? কথাটা এসেছে ফরাসি ‘ভের্ত’ থেকে, মানে সবুজ৷ তবে সবুজ মানে এখানে রং নয়, কাঁচা৷ কাঁচা আঙুর ও অন্যান্য নানা ফল দিয়ে মধ্যযুগে এই ‘ভেরজুস’ তৈরি হত খানাদানায়, বিশেষ করে মাংসের রান্নায় একটা ধারালো টকসা ভাব আনতে৷

দু-তিনটে চেনা কাবাবের গল্প এই ফাঁকে বলে ফেলি। পার্ক স্ট্রিটের পিটার ক্যাটে খেতে গেলে নিশ্চিত আপনি চেলো কাবাব খাবেন। এই চেলো মানে সিদ্ধ ফেন ঝরানো ভাত। ঠিক এখানে পিনাকী ভট্টাচার্যের স্মরণ নিলাম। আনন্দবাজারে প্রকাশিত তাঁর কলামে তিনি লিখেছেন, “চেলোর সঙ্গের কাবাবটা এসেছিল প্রতিবেশী ককেশীয়দের কাবাব কুবিদেহ্ থেকে। কথিত আছে কাজার সাম্রাজ্যের নবাব নাসির-আল-দিন শাহ প্রায় শুক্রবার ‘সপরিবারে’, মানে তিনি, তাঁর চার স্ত্রী, ৮৭ উপপত্নী, ২০০ ক্রীতদাসী ছাড়াও ভৃত্যের দল, সব মিলিয়ে প্রায় হাজারখানেক লোক নিয়ে হজরত আব্দুল আজিমের দরগায় যেতেন। বিবিসাহেবারা ওখানকার কুবিদেহ্ খেতে পছন্দ করতেন বলে বাদশা স্থানীয় ককেশীয়দের কাছ থেকে এক বিশেষ কুবিদেহ্ বানানোর কৌশল আদায় করেছিলেন আর সেই কৌশলে প্রথম আজকের চেলো কাবাব তৈরি হয়।

কাকোরি কাবাবের নাম এসেছে লখনউয়ের পাশে এক ছোট্ট শহরতলি কাকোরি থেকে। সেখানে হজরত শাহ আবি আহদের দরগায় মাথা ঠেকাতে আসা লক্ষ ভক্তদের খাওয়ানোর জন্যে স্থানীয় পাচকরা এক ‘তবাররুখ পরশাদ’ বানায় যা পরে কাকোরি কাবাব হয়ে দাঁড়ায়।

গলৌতি কাবাব বানানো হয়েছিল বর্ষীয়ান নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্-র জন্যে। প্রথমে রাজ্য, তারপর দাঁত, একের পর এক প্রিয় জিনিস হারিয়ে নবাব শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। মাংসের প্রতি তাঁর ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। কচি পেঁপের ক্বাথ, কিছু নির্দিষ্ট শেকড় আর মশলা মিহি করে বেটে মাংসে মাখিয়ে তাকে নরম করে গাওয়া ঘিয়ে ভেজে ‘গলৌতি’ কাবাব প্রথম তৈরি হয়। যার অর্থ ‘মুখে গলে যাওয়া।’

তুন্ডা কাবাবও তৈরি হয়েছিল এক কাবাব-প্রেমিক দন্তহীন নবাবের জন্যে, যিনি ঘোষণা করেন, যে তাঁকে সবচেয়ে নরম মাংস খাওয়াতে পারবে, পুরস্কার পাবে ।

এক-হাতহীন হাজি মুরাদ আলি, যিনি তুন্ডা মিয়া নামে খ্যাত ছিলেন (তুন্ডা-র অর্থ নুলো), এই বাজি জেতেন। এই কাবাব বানাতে তুন্ডা মিয়া ১৬০ রকমের শেকড় আর মশলা নাকি ব্যবহার করেন, যার মধ্যে চন্দন কাঠও ছিল। তাঁর নামেই এই কাবাবের নাম তুন্ডা কাবাব। এই কাবাবের উপকরণ আজও গোপনীয়, শুধু তুন্ডা মিয়ার পরিবারের মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।”

কাবাবের কথায় বারবিকিউ আসবেই। অনেকে বলেন শব্দটা এসেছে ফরাসি বার্ব-আ-কিউ থেকে, মানে দাড়ি থেকে ল্যাজ অবধি। একদম ভুল কথা। বারবিকিউ এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আদিবাসীদের মাংস পোড়ানোর একটা জালি জালি কাঠামোর নাম থেকে। স্প্যানিশরা ওই দেশ আক্রমণ করলে মাংস গ্রিলের এক পদ্ধতি তাঁদের খাসা লাগে। ওই কাঠামো নিজেদের দেশে এনে গ্রিল করা শুরু করেন। নাম দেন বারবাকোয়া। সেখান থেকেই বারবিকিউ এসেছে।