প্ৰাণের জন্ম

পৃথিবী যখন সবে জন্মালো তখন তার অবস্থাটা ছিল ঠাণ্ড ধুলোবালির জঞ্জাল দিয়ে তৈরী বিরাট একটা বলের মতো ! না ছিল বাতাস, না ছিল সমুদ্র ৷ বলের ওপর দিকটা চাপ দিচ্ছিল ভেতর দিকে আর তার ফলে ভেতর দিকটা আস্তে আস্তে হয়ে উঠেছিল গরম। আর ওই যে ইউরেনিয়ামের মতো একদল জিনিসের কথা বলছিলাম যাদের ভেতর থেকে একটানা তেজ বেরোতে থাকে, তারাও তাদের তেজ দিয়ে ভেতরটাকে গরম করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। সব মিলিয়ে পৃথিবীর পেটের ভেতরটা এত গরম হয়ে উঠলো যে সেই ভীষণ গরমে ভেতর থেকে ঠেলা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লো ভেতরে আটকে পড়া গরম বাতাস আর গরম বাষ্পা। তারপর যতো দিন যেতে লাগলো বলের বাইরের দিকটার ঠাণ্ডায় সেই গরম হাওয়া ঠাণ্ড হয়ে জমে জল হলো, আর তৈরি করলো বিশাল সমুদ্র। পৃথিবীর জন্ম হবার প্রায় ১০০ কোটি বছর পর এই জলের মধ্যেই জন্ম নিলো এক আশ্চর্য জিনিস – ‘প্ৰাণ’।

পৃথিবীতে প্ৰাণ এলো কিভাবে? পৃথিবী থেকেই নিশ্চয়। পৃথিবীর জন্ম হবার পর, যেসব মালমশলা তার ভেতরে ছিল, সেগুলোই মিশ খেতে খেতে এক সময়ে প্ৰাণের জন্ম হলো। কেমন করে জন্ম হলো সেই প্রাণের, সেটা জানতে হলে আগে জানা দরকার কী কী মালমশলা মজুত ছিল এই পৃথিবীতে।

পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই হরেক রকমের জিনিস। লক্ষ লক্ষ রকমের জিনিস। আসলে কিন্তু মাত্র ৯২ রকমের জিনিস নানানভাবে মিশেল খেতে খেতে এতো সব লক্ষ ধরনের জিনিস তৈরি করেছে। সেই ৯২ ধরনের জিনিসকে বলা হয় মৌলিক জিনিস : কোনোটার নাম নাইট্রোজেন, কোনোটার নাম অক্সিজেন, কোনোটার নাম হাইড্রোজেন, কোনোটার নাম কার্বন। মৌলিক জিনিসগুলো এমনই যে এগুলোর মধ্যে অন্য কোনো কিছুর মিশেল নেই। যতোই ভাঙো না কেন, একটা মৌলিক জিনিস থেকে অন্য জিনিস পাবার উপায় নেই। এরকম ভাঙতে ভাঙতে এতো ছোট্ট একটা টুকরো পাওয়া যাবে, যার পর ভাঙলে সেই মৌলিক জিনিসটা জিনিস হিসেবে বরবাদ হয়ে যাবে। এই ছোট্ট টুকরোগুলোর পণ্ডিত নাম হলো পরমাণু। আর পরমাণুর জোট থেকে তৈরি হয়। আর একটু বড় টুকরো—যার নাম অণু।

মাত্র ৯২টা মৌলিক জিনিস। যেমন ধরো, বাংলা ভাষায় কতোই তো কথা আছে। অভিধান খুলে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় কতো হাজার কথা। কিন্তু এতো হাজার কথা তৈরি হয়েছে মাত্র গোটা কতক অক্ষর দিয়ে ঃ অ, আ, ক, খ, এই ধরনের অক্ষর। পৃথিবীর বেলাতেও অনেকট এই রকম। এখানকার এতো যে সব হাজারো রকমের জিনিসপত্র তার সব কিছুই তৈরি হয়েছে ওই ৯২টা মৌলিক পদার্থের রূকমারি মিশেল দিয়ে। তার মানে, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, আর এই ধরনের বাকি ৮৮টি মৌলিক জিনিসকে র্বুমালা বলা চলে। যেমন ধরো জল। জল তৈরী হয়েছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন নামের দুরকম জিনিস মিলে। জলের মধ্যে দিয়ে ঠিকমতো বিদ্যুৎশক্তি চালিয়ে দিতে পারলে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন-এর এই মিশেলটা ভেঙে যাবে, জলের বদলে পাওয়া যাবে দুভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন। কিংবা ধরে পাতে খাবার নুন। এই নুন তৈরি হয়েছে সোডিয়াম আর ক্লোরিন নামের অন্য দুরকম মৌলিক জিনিস দিয়ে। দেখতেই পাচ্ছ, এই সব মৌলিক জিনিসের আসল নামগুলো বড়ো খটোমটো। তাই ঠিক করা হয়েছে ছোট্ট ছোট্ট সোজাসোজা ডাক-নাম দিয়ে এগুলোকে চেনবার। যেমন ধরে, হাইড্রোজেনের নাম শুধু H2 নাইট্রোজেনের নাম শুধু N2 অক্সিজেনের নাম শুধু O2 সোডিয়ামের নাম Na, ক্লোরিনের নাম শুধু Cl। তাই, জলকে বলে H2O? দুভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন; পাতে খাবার নুন-কে বলে NaCl ঃ একভাগ সোডিয়াম আর একভাগ ক্লোরিন।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ, অণুকে ভাঙলে পাওয়া যাবে পরমাণু। যে-সব জিনিসের অণুকে ভাঙলে শুধু একই রকমের মৌলিক জিনিসের বদলে দুরকম বা তারও বেশি রকমের পরমাণু পাওয়া যায়, তাদের বলি যৌগিক জিনিস। যেমন কিনা জল। এই যে জল বা পাতে খাবার নুনের মতো যৌগিক জিনিসের কথা বললাম সেগুলোর নাম অজৈব, যৌগিক। তার মানে কি? মানে হলো জীবদেহের বাইরেই যাদের অনেক বেশি করে খুঁজে পাওয়া যায়।

তাহলে জীবদেহ তৈরি হয়েছে কি দিয়ে? নিশ্চয় জৈব যৌগিক জিনিস দিয়ে। সেটা কি এমন জিনিস যার জন্য জল বা খাবার নুনের থেকে জীবদেহকে আলাদাভাবে চিনতে ঐ যে বলছিলাম যৌগিক অণুর কথা, জীবদেহ তৈরি হয়েছে যে-সব যৌগিক অণু দিয়ে তারা ঐ খাবার নুনের মতো অণুর চেয়ে অনেক বড় আর ভরি। এদের একটা মজা হলো, কার্বনকে তুমি এদের মাঝে খুঁজে পাবেই পাবে। এছাড়াও যাদের নিয়ে ওই অত বড় অণুগুলো তৈরি হয় তারা হলো হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন আর ফসফরাস।

যেমন ধরো চিনি, এটা এই রকমের অণু হলেও অন্যদের তুলনায় খুবই ছোটো। তবুও তারও চেহারাটা আকারে মোটেও ছোটোখাটো নয়। ওই খাবার নুনের চেয়ে অনেক বড়। চিনিকে বলে C12H12O11 তার মানে সব মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশটা পরমাণু জোট বেঁধেছে, তুলনায় খাবার নুনে আছে মাত্র দুটো, আর জলে আছে তিনটে।

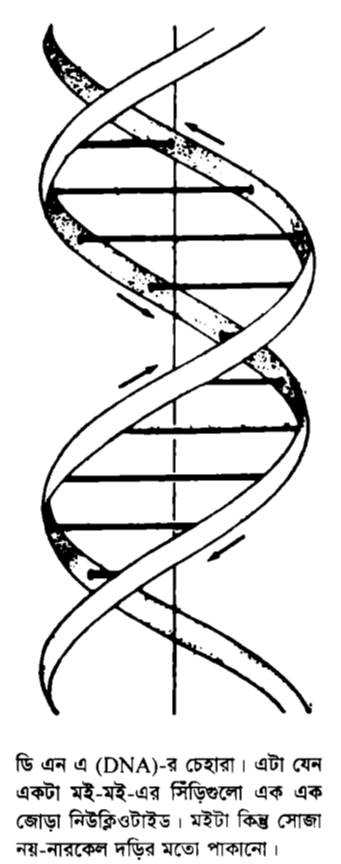

জীবদেহে আছে এমন দু-ধরনের প্রকাণ্ড অণু, যার জন্য একখণ্ড পাথরের টুকরো থেকে একটা ইঁদুরকে আলাদাভাবে চেনা যায়। এই অণুর আকারে যেমন প্ৰকাণ্ড নামেও তেমনি বিশ্ৰীরকম খটোমটো। এক ধরনের অণুর নাম ডি-অক্সি-প্লাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা ছোটো করে ডি এন এ (DNA), আর একধরনের নাম রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আর এন এ (RNA)। এখানে মনে রাখা দরকার এই বিশাল অণুরাও কিন্তু তৈরি হয়েছে আসলে, একই রকমের মৌলিক জিনিস দিয়ে, কার্বন তো বটেই, তার সঙ্গে সেই অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন আর ফসফরাসেরা। তবে কিনা, একটা ছোট্ট ইঁদুরের শরীরের DNA আর তোমার শরীরের একটা DNA-র মাপে অনেক তফাত। কত বড় শুনবে, তোমার আমার শরীরের একটা DNA ? ১,০০০ কোটি পরমাণু মিলে তৈরি করেছে তোমার-আমার শরীরের একেকটা DNA অণুকে।.

বুঝতেই পারছে, এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড DNA আর RNA অণুরা হঠাৎ একদিনে আপনা থেকে নিশ্চয়ই তৈরি হয় নি। অনেক অনেক দিন ধরে ধাপে ধাপে অনেক রকমের ছোটো ছোটো অণুর জোট পাকাতে পাকাতে সেই ৩৫০ কোটি বছর আগে তৈরি হয়েছিল ওই বিশাল অণুগুলো; পৃথিবীর বয়স তখন খুব বেশি হলে ১০০ কোটি বছর।

কিসে কিসে মিশ খেয়ে আর কী কী ধাপ পেরিয়ে এই কাণ্ডটা ঘটলো? সেসব জিনিসের নামও বেশ খটোমটো। যেমন, DNA তৈরি হলো তার চেয়ে অনেক ছোটো অণু নিউক্লিওটাইডদের জুড়ে জুড়ে। এই নিউক্লিওটাইডরা আবার তৈরি হয়েছে তাদের চেয়ে অনেক ছোট ছোট তিন ধরনের অণুদের জুড়ে জুড়ে : চিনির মতো যারা তাদের বলে শর্করা। আর তা ছাড়াও আছে ক্ষার আর ফসফেট নামের অণুৱা। DNA-র সঙ্গে প্রাণসৃষ্টির কাজে যারা জোটে তারা হলো নানা রকমের প্রোটিন বলে জিনিসের অণু। এই প্রোটিন অণুর আবার তৈরি হয়েছে তাদের চেয়ে অনেক ছোট ছোট অ্যামিনো অ্যাসিড অণুদের জুড়ে জুড়ে, আর এই জুড়ে দেবার কাজটা করে আমাদের একটু আগেই চেনা RNA নামের অণুর।

তাহলে বুঝতেই পারছে, এই অ্যামিনো অ্যাসিডের চেহারার দিক দিয়ে DNA আর প্রোটিনদের চেয়ে কতো ছোট, আবার সংখ্যায়ও তারা খুবই কম। মাত্র কুড়ি রকমের। সারা দুনিয়ায় জীবন্ত যা কিছু দেখতে পাও তারা কিন্তু আসলে তৈরি হয়েছে মাত্র এই কুড়ি রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডের মিশেলে।

কোথা থেকে কীভাবে এলো এই অ্যামিনো অ্যাসিড? আর কীভাবেই বা তৈরি হলো ওই DNA? প্ৰাণ নেই এমন কিছু জিনিস মিশ খেয়ে তৈরি করলো নতুন রকম জিনিস—এমন কিছু যাতে প্ৰাণ আছে। এটা কিন্তু কারুর ইচ্ছেয় তৈরি হয় নি বা কেউ হাতে করে তৈরি করে দিয়ে যায় নি। এই পৃথিবীতেই যখন তৈরি হয়েছে প্ৰাণ, তখন তার কারণ খুঁজতে হবে এই পৃথিবীতেই। তার প্রথম ১০০ কোটি বছর বয়সের মধ্যেই ছিল এই প্ৰাণ সৃষ্টি করবার আয়োজন।

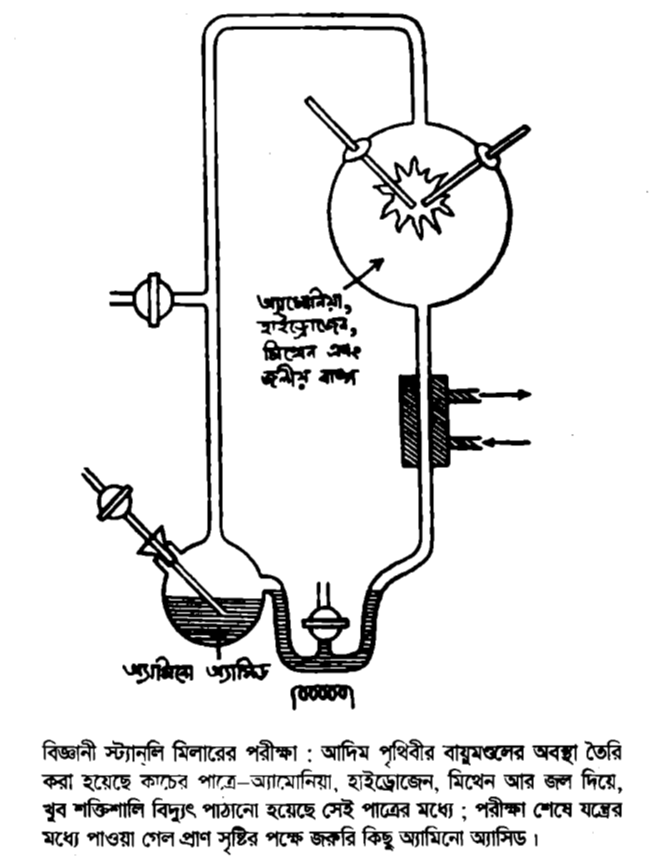

কেমন ছিল সেই ১০০ কোটি বছর বয়সে পৃথিবীর অবস্থা? তার বাতাসে ততোদিনে তৈরি হয়ে গেছে হাইড্রোজেন ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের গ্যাস, তাদের নাম অ্যামোনিয়া বা NH3, মিথেন বা CH4, আর জলীয় বাষ্পাপ বা H2O, যারা তৈরি হয়েছিল কাৰ্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের মিশেলে! আবহাওয়াটা ছিল বেয়াড়া রকমের খারাপ। তাছাড়া ঘন ঘন বাজ পড়ছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর গায়ে আছড়ে পড়ছে সূর্য থেকে আসা প্ৰচণ্ড শক্তিশালী আলো, যার নাম দেওয়া হয়েছে অতিবেগুনি (Ultra-violet ray) আলো। এই সব রকমারি কাণ্ডের ফলে একটা সুবিধে হলো কি, এমন কিছু জিনিস একসঙ্গে মিশ খেয়ে জুড়ে গেল, যা স্বাভাবিক অবস্থায় কিছুতেই মিশ খেতো না। এমনিভাবে মিশ খেয়ে তৈরি হওয়া জিনিসেরাই হলো ওই অ্যামিনো অ্যাসিডেরা।

খুব আজগুবি, আষাঢ়ে গল্প বলে মনে হচ্ছে? কিন্তু মোটেই আজগুবি নয়। ওই অ্যামিনো অ্যাসিডদের ঠিক অমনিভাবেই তুমিও তৈরি করতে পার। কি করে? তুমি যদি পৃথিবীর ১০০ কোটি বছর বয়সের সেই আবহাওয়া কোনোভাবে আজ তৈরি করে নিতে পারো কোথাও, আর ওইরমক শক্তির যোগান দিতে পার অতি-বেগুনি আলো আর বিদ্যুৎ দিয়ে, তবে তুমিও পারবে কয়েক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করে ফেলতে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিই এই কাণ্ড করেছেন।

এরপর কি হলো, তা আন্দাজ করে নেওয়া যায়। কেটে গেল আরো অনেক অনেক বছর। পৃথিবীর বাতাসে ততদিনে জমে উঠেছে অ্যামিনো অ্যাসিড আর নিউক্লিওটাইডের মতো প্ৰাণ সৃষ্টির পক্ষে জরুরি কিছু অণু। ক্ৰমে ক্ৰমে এগুলো মিশে গেল পৃথিবীর ওপরকার সমুদ্রের জলে। আবহাওয়া তখনও খুবই গরম। তাই সব মিলে মিশে অবস্থাটা হলো যেন অনেক কিছু মালমশলা দিয়ে তৈরি বিশাল এক গামলা গরম ঝোল। এর পরের কাজটা সহজ করে দিল জলের অণুরা। কি করলো তারা? ওই ঝোলের মধ্যে থেকে কিছু কিছু অণুকে একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে ঘিরে ফেললো। এতদিন যেসব অণুর দূরে দূরে ছাড়াছাড়াভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তারা এবার বাধা পড়ল একসঙ্গে অনেকে মিলে, জলের অণু দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট ঘেরাটপের মধ্যে। এই ছোট ছোট ঘেরাটাপের অবস্থাটাকেই বলা যায় প্রাণ সৃষ্টির গল্পের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়, যখন প্ৰাণ নেই এমন জিনিস থেকে তৈরি হচ্ছে এমন জিনিস, যার প্রাণ আছে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, প্ৰাণ তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বুকে হাতি ঘোড়ার দল ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। আসলে, প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে প্রথম প্ৰাণ সৃষ্টি হবার পর, পৃথিবীতে যে প্ৰাণী দেখা দিলো তার চেহারা নেহাৎই তাচ্ছিল্য করবার মতো। এতো ছোট যে খালি চোখে টিকিও দেখা যায় না। আর তার না আছে মুখ, না আছে হাত-পা—তাঁর শরীরের যেকোন জায়গাই যেন কখনো তার পা, কখনো তার মুখ, কখনো পেট! আজকের দিনের পানা পুকুরের জলে এই রকমের প্রাণীর সন্ধান মেলে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে অনেক হাজার গুণ বড়ো করে তাদের দেখা যায় আর বোঝা যায় তাদের হালচাল। এই রকমের প্রাণীর নাম দেওয়া হয় অ্যামিবা।

পণ্ডিতেরা বলেন, এই ধরনের প্রাণীর শরীরে মাত্র একটি কোষ। তার মানে কী? কোষ আবার কাকে বলে?

আদিম পৃথিবীর সমুদ্রে সেই যে গরম ঝোলের কথা বলছিলাম, আর তার মধ্যে জলের অণু দিয়ে ঘেরা প্ৰাণ সৃষ্টির অণুদের ছোট ছোট ঘেরাটোপের কথা, সেই ছোট ছোট ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেই অনেকদিন ধরে আস্তে আস্তে জন্ম নিল যাকে বলে ‘জীবকোষ’।

সব রকম প্রাণীর শরীরে সবচেয়ে সূক্ষ্ম অংশের নাম দেওয়া হয় ‘কোষ’। মানুষের শরীর থেকে এক বিন্দু রক্ত যোগাড় করো, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে ঠিক মতো দেখো। দেখবে তার মধ্যে খুব ছোট ছোট কিন্তু আলাদা আলাদা অংশ রয়েছে। কিন্তু শুধু মানুষের শরীর কেন? পেঁয়াজ বলো, গরুর যকৃৎ বলো, পীচ। ফলের বীজ বলে,—যে কোনরকম জীবন্ত জিনিসের যে কোন অংশকে ওইরকমভাবে পরীক্ষা করো না কেন, দেখতে পাবে তা তৈরি হয়েছে ওই রকম ছোট্ট ছোট্ট আর আলাদা আলাদা অংশ মিলে। এই অংশগুলোকে বলে ‘কোষ’। তার মানে, সমস্ত মাটির পাত্ৰই যে-রকম শেষ পর্যন্ত মাটির দানা দিয়ে তৈরি, সেই রকম সমস্ত প্ৰাণীর দেহ-ই তৈরি হয়েছে কোষ দিয়ে। আবার আমাদের মাথার টুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সবকিছুই কোটি কোটি কোষ নিয়ে তৈরী।

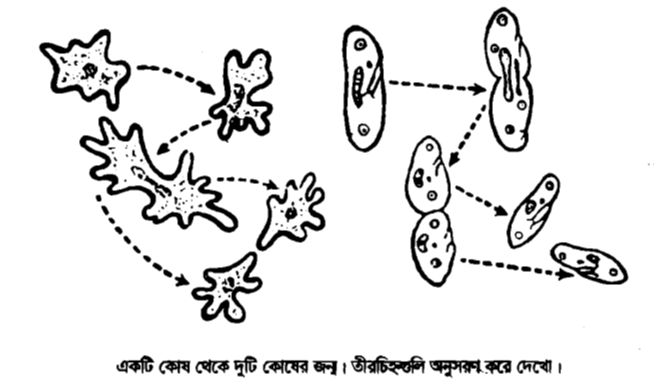

সমস্ত প্রাণীর দেহই কোষ দিয়ে তৈরি, তবু প্রতিটি কোষকে আলাদা আলাদাভাবে এক একটা প্ৰাণী বলতে হবে। কেননা, প্ৰাণ বলতে যে-সব লক্ষণ বোঝায় প্রত্যেকটি কোষের মধ্যেও সেই সব লক্ষণ রয়েছে। প্ৰত্যেকটি কোষ বাইরে থেকে নিজেদের জন্যে খাবারের মধ্যে যে-অংশটা শরীরের কাজে লাগে না সেই অংশ শরীর থেকে বার করে দেয়। তাছাড়া, একটি কোষ থেকে জন্ম হয় দুটি কোষের; দুটি থেকে আবার চারটির—এইভাবে বংশবৃদ্ধি।

কোষ অবশ্য এক রকমের নয়, হরেকরকমের। কোষ যত রকমেরই হোক না কেন, তার দেয়ালগুলো তৈরি হয়েছে প্রোটিন দিয়ে। দেয়ালঘেরা এই কোষের মাঝখানে ছোট্ট একটু ঘেরা অংশ হলো নিউক্লিয়াস আর বাকিটাকে বলে প্রোটোপ্লাজম। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে সরু ফিতের মতো একরকমের লম্বা লম্বা জিনিস, তার নাম ক্রোমোসোম। এই ক্রোমোসোম কার শরীরের কোষে ক’টা আছে তাই দিয়েই ঠিক হবে সে শেষ পর্যন্ত কি হবে,—হাতি, না মানুষ, না ইঁদুর। মানুষের শরীরের কোষে এই সংখ্যাটা হলো চব্বিশ জোড়া। এই ক্রোমোসোমের ফিতেগুলো তৈরি হয়েছে ছোট ছোট পুঁতির দানার মতো একরকমের দানা দিয়ে, যার নাম দেওয়া হয় ‘জিন”। আর এই জিনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে DNA অণুরা যেন লম্বা লম্বা শেকলে বাধা অবস্থায়।

কি করছে সেখানে বসে DNA ? অনেক কাজ তার। আর তার কাজটাই আসল৷ কি সে কাজ? একনম্বর কাজ হলো, তুমি মানুষ হবে, না পাখি হবে, আর কেমনভাবে কী দিয়ে তোমার শরীর তৈরি হবে, তার আসল নক্সাটা তৈরি করা। আর দু-নম্বর হলো, কোষ ভাগাভাগির আসল কাজ। কিন্তু সেটা আবার কী? নিজের একটা হুবহু নকল তৈরি করে নতুন কোষের মধ্যে চালান করে দেওয়া, যাতে এই নকল। DNA-টাই নতুন কোষের ভেতর ঘাপটি মেরে থেকে তার এক নম্বর নক্সা তৈরির কাজটা চালিয়ে যেতে পারে।

এক কোষওলা প্ৰাণীদের হদিস পাওয়া যায় আজ থেকে প্ৰায় ৩৫০ কোটি বছর আগে৷ তারপর, যুগের পর যুগ ধরে, নানানভাবে এই সব আদিম প্রাণীগুলো বদলে চলেছে। বদলাতে বদলাতে, শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের দিনের গাছপালা, আজকের দিনের পশু-পাখি। তার মানে, আজকের দিনের ঘোড়াই বলে। আর ঘোড়সওয়ারই বলো, সব কিছুই।

কেন এমন বদলালো? কেননা, এই হলো দুনিয়ার নিয়ম।