চায়ের গোপন কথা

পনেরোশো বছর আগের কথা। ইংরেজরা রোমানদের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত। শুধু যুদ্ধের মাঝে মাঝে তাঁদের শক্তি যোগাচ্ছে দু ফোঁটা দুধ দেওয়া গরম জল। সেই যুদ্ধে যখন তাদের হার হয় হয়, তারা সাহায্য চাইল ফরাসিদের। ফ্রান্সের এক নাম না-জানা গ্রাম থেকে দুই যোদ্ধা আর এক পুরোহিত এলেন তাদের সাহায্যে। সেই পুরোহিত গরম জলে মিশিয়ে দিলেন অদ্ভুত এক পাতা। আর তাতেই চনমনে হয়ে লড়াইতে জিতে গেল ইংরেজরা। সেই থেকে সেই চা-পাতার ভেজানো জল, ইংল্যান্ডের জাতীয় পানীয় হয়ে গেছে। ঠিক এভাবেই চায়ের ইতিহাস লিখেছিলেন রেনে গোচিনি। অ্যাসটেরিক্স ইন ব্রিটেন কমিকসে। ‘রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না আহা!’ কিন্তু চা নিয়ে যে কটা গল্প আসল বলে পরিচিত, সেগুলোও কম রোমাঞ্চকর না।

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের কথা। চিনে তখন তাং সাম্রাজ্য চলছে। চাং বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা বোধিধর্ম ধ্যানে বসেছিলেন। ধ্যান করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর টানা নয় বছর ঘুমিয়ে কাটান। ঘুম ভাঙতেই অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েন তিনি। আর যাতে কখনোই চোখ বুজে না আসে, সেজন্য নিজের চোখজোড়ার পাতা স্বহস্তে ছিঁড়ে নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করেন। চোখের পাতা দুটি যেখানে পড়েছিল, সেখান থেকেই নাকি তখন পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো জন্ম নেয় একটি চা গাছ, যার পাতা চিবিয়ে বা জলে ভিজিয়ে খেলে চোখ থেকে ঘুম ঘুম ভাব দূর হবেই! বিশ্বাস করুন, এই গল্প শুনে আমার চা পানের ইচ্ছে প্রায় চলে গেছিল।

যাঁদের আমার মতো এই গল্প শুনে গা ঘিনঘিন করবে, তাঁদের জন্য পেশ করি আরও এক ‘সত্যি’ গল্প। খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩৭ সালে চিনের মহামহিম দিগ্বিজয়ী সম্রাট শেন্ নাং এক বিচিত্র আইন জারি করেছিলেন যে— সবাইকে জল পান করার আগে তা অবশ্যই ঠিকমতো ফুটিয়ে নিতে হবে (ভদ্রলোক হেলথ কনশাস ছিলেন, মানতেই হবে)। তো একদিন সম্রাটের খাওয়ার জন্য জল পাত্রে ফোটাতে দেওয়া হয়েছে, কোত্থেকে যেন কিছু চা গাছের পাতা উড়ে এসে তাতে পড়ল। ব্যস, জলের রং পালটে গিয়ে খয়েরি হয়ে গেল। সেই জল পান করে মহারাজের এত ভালো লাগল যে তিনি আদেশ দিলেন সব প্রজারা এই পাতা ভিজিয়ে জল খাবে। এভাবেই গোটা চিন, আর তারপর সারা পৃথিবীতে এই পানীয় ছড়িয়ে যায়। ঐতিহাসিকরা অবশ্য চিনের ইউনান প্রদেশকেই চায়ের জন্মভূমি আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ চাইনিজ মাল মানেই চলবে না, এই ধারণা অন্তত চায়ের বেলায় খাটে না।

ইংল্যান্ডে প্রথম চা আসে পর্তুগিজদের হাত ধরে। রাজা দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬২ সালে পর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথরিন ব্রাগাঞ্জাকে বিয়ে করেন। ক্যাথরিনের ছিল ভয়ানক চায়ের নেশা। নিজে তো পান করতেনই, গোটা রাজপরিবারকে এই নেশা না ধরিয়ে তিনি ছাড়লেন না। মোটামুটি এই সময়ই ইংল্যান্ডের পত্রিকায় চায়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় আর জাহাজে করে পেটি পেটি চা আমদানি হতে থাকে। রানি অ্যানের নাকি ব্রেকফাস্টে চা না হলে ঘুমের রেশই কাটত না। ১৭৫০ নাগাদ ইংল্যান্ডের সব অভিজাতরা আবশ্যিকভাবে রোজ চা পান করতেন। চায়ের দাম ছিল চড়া। এক পাউন্ড চায়ের দামে একজন শ্রমিকের তিনদিনের মজুরি দেওয়া যেত।

ইংরেজদের চা পান অন্যদের থেকে দুটো বিষয়ে আলাদা। এক, এই পৃথিবীতে দুধ-চা নামক বস্তুটি তাঁদেরই আমদানি (আমারও ওটাই প্রিয়, জানিয়ে রাখি)। এর পিছনেও একটা কারণ আছে। চা পানের জন্য যে পাতলা পোর্সেলিনের পেয়ালা ব্যবহার করা হত, তা গরম চা ঢাললেই ফেটে যেত অনেকসময়। তাই আগে ঠান্ডা দুধ ঢেলে তাতে চা ঢালার রীতি শুরু হয়। আর দুই হল, বিকেলে চা পান। এর পিছনে একটা ঘটনা আছে। আগেই বলেছি তখন লাঞ্চ হত বারোটার মধ্যে, আর ডিনার সন্ধ্যার ঠিক আগে। মাঝের এই লম্বা সময়ে বেডফোর্ডের সপ্তম ডাচেস অ্যানার লম্বা লম্বা হাই উঠত। ঘুম পেত। বাড়ির পুরুষরা কাজে বাইরে গেছে। তাই অ্যানা তার বন্ধুবান্ধবীদের নিয়ে রোজ বিকেলে নিজের বাড়িতে চায়ের আসর বসাত। তাতে শুধু চা নয়, টা-ও চলত। আর চলত দুনিয়ার গসিপ। ১৮৪০ থেকে শুরু হওয়া এই প্রথা ১৮৮০ নাগাদ এত জনপ্রিয় হয়ে যায় যে ইংল্যান্ডের ঘরে ঘরে বিকেলের চা পান লাঞ্চ বা ডিনারের থেকেও গুরুত্ব পেতে থাকে। আমেরিকাতেও চায়ের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে হুহু করে। ইংরেজরা সুযোগ বুঝে চায়ের উপর ধার্য কর বাড়িয়ে দিলে বোস্টন বন্দরে পেটি পেটি চা জলে ফেলে দিয়ে যে বিপ্লবের শুরু হয়, তা-ই ঐতিহাসিক বোস্টন টি পার্টি নামে খ্যাত। তবে ভারতের কলকাতা শহরের পাড়ার দোকানে তা কীভাবে এল, সে আর-এক কাণ্ড।

ভারতে চা যেভাবে এল তাকে ঘুরিয়ে নাক ধরা বলা যায়। সোজাসুজি চিন থেকে না এসে এল ব্রিটেন ঘুরে। অনেক চিনা পর্যটক ও ধর্মপ্রচারক ভারতে প্রাচীন যুগ থেকে বহুবার এসেছিলেন। সেই ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দেও বঙ্গদেশ ঘুরে গেছেন ফা হিয়েন, ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে এসেছিলেন হিউয়েন সাং। কিন্তু তাঁদের লিখে যাওয়া ভ্রমণবৃত্তান্তের কোথাও চায়ের নামগন্ধটুকুও নেই। এমনকি পঞ্চদশ শতকে চিন থেকে যে ছয়জন দূত বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশে এসেছিলেন, তাঁদের পাঠানো সরকারি রিপোর্টে এই অঞ্চলে চা-পানের কোনও কথা নেই। চায়ের নাম নেই দুই দেশের তখনকার পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আদানপ্রদানের জন্য উপযোগী পণ্যের তালিকাতেও। মোগল আমলে নবাব আলিবর্দি খাঁ-র খাদ্যতালিকায় কফির বাধ্যতামূলক উপস্থিতি থাকলেও চায়ের হদিশ সেখানে মেলে না। তবে ১৫৯৮ সালে আসাম ঘুরে যাওয়া ওলন্দাজ পর্যটক জন হিউগেন তাঁর ভ্রমণঅভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার সময় লিখেছিলেন, আসাম অঞ্চলের আদিবাসীরা একধরনের বন্য চা গাছের পাতা তরকারি হিসেবে রসুন ও তেল দিয়ে রান্না করে খেয়ে থাকে। এমনকি তারা পানীয় হিসেবেও তা পান করে, কিন্তু সেই পানীয় তৈরির প্রক্রিয়া আদতে কীরকম বা নিদেন পক্ষে তা প্রচলিত চায়ের ধরনেরই কোনও পানীয় কি না, সেসব তথ্য আর ওই পর্যটক জানাতে পারেননি।

স্বদেশে চায়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে চিন থেকে চা আমদানির পরিমাণও সংগত কারণেই বাড়াতে হয়। তবে এদের তাতে তেমন সমস্যাও তৈরি হয়নি। আর্থিক লাভ ভালোই হচ্ছিল, উপরন্ত চিনের বাজারে তাদের দাপট ও প্রভাবও নেহাত কম ছিল না। বঙ্গদেশে যেসব ইংরেজ এসেছিলেন, তাঁরা তখন সেখানে থেকেও নিয়মিত চা খেতেন, এবং তা নির্ঘাত চিন থেকেই আনা হত। এই ধারণার সপক্ষে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধানে পাই, ১৭৯৩ সালে আপজন প্রকাশিত ইংরেজি-বাংলা অভিধানে ‘চা’ শব্দটির দেখা মেলে, আছে ‘চা-পানি’ শব্দটিও। এ ছাড়া ১৭৯৭ সালে প্রকাশিত জন মিলারের ‘সিক্ষ্যাগুরু’ বইতে সংকলিত জনৈক সাহেবের দেওয়ান এবং চাকরের মধ্যে একটি সংলাপেও সাহেবের চা পানের অভ্যাসের উল্লেখ মেলে।

বাঙালি উনিশ শতকের শেষার্ধে এসেও ঠিক সেভাবে চায়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেনি, উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে এসে বলা চলে বাঙালি চায়ে আস্তে-ধীরে মজতে শুরু করে। স্বামী বিবেকানন্দর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত নিজের ছোটোবেলার স্মৃতি থেকে লিখেছেন ঔষধ হিসেবে চা পানের কথা। তাঁর ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’ বইতে তিনি লিখেছেন :

‘আমরা যখন খুব শিশু তখন একরকম জিনিস শোনা গেল— চা। সেটা নিরেট কি পাতলা কখনও দেখা হয়নি। আমাদের বাড়িতে তখন আমার কাকীর প্রসব হইলে তাঁহাকে একদিন ঔষধ হিসাবে চা খাওয়ান হইল। …একটা কালো কেটলী মুখে একটা নল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভিতর কুঁচো পাতার মতন কি দিলে, গরম জল দিলে, তারপর ঢাললে, একটু দুধ চিনি দিয়ে খেলে। আমরা তো দেখে আশ্চর্য, যা হোক দেখা গেল, কিন্তু আস্বাদনটা তখনও জানিনি। আর লোকের কাছে গল্প, যে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছি, এই হল প্রথম দর্শন। তখন চীন থেকে চা আসত, ভারতবর্ষে তখনও চা হয়নি।’

লর্ড কার্জনের বক্তৃতায় চা পানের সপক্ষে প্রচারের কথা দেখে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বভাবতই চায়ের মধ্যে দেখতে পান সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের নয়া কূটকৌশলের ছায়ারেখা। বাংলার সর্বস্তরে চায়ের জনপ্রিয়তাকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালিকে অলস ও নেশাতুর করার পথে ইংরেজের সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করেন, উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের ৭ই ডিসেম্বর ‘দেশ’ পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ ‘চা-এর প্রচার ও দেশের সর্বনাশ’-এ। চা পানে বাঙালিকে উৎসাহিত করার জন্য ইংরেজদের গৃহীত বহুমুখী অদ্ভুত কূটনীতি ও চোখধাঁধানো কৌশলই ছিল সে লেখায় তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য। চা চাষের ফলে বাংলার অর্থনীতি কীরকম দুর্বল হয়ে পড়ছে তা নিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন। শেষে চা কীরকম স্বাস্থ্যগত ক্ষতি করে তারও বর্ণনা দিয়েছেন। তবে আচার্যের এই প্রবন্ধের প্রধান ভাবগত ঝোঁকটা চা পানের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও আত্মিক ক্ষতির রুক্ষ বিবরণের দিকেই বলে মনে হয় । তিনি জানাচ্ছেন, ইংরেজরা চা পানের দিকে বাঙালিদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য কলকাতার দুই বড়ো চৌরাস্তা, বৌবাজার ও ঠনঠনিয়ার মোড়ে চায়ের দোকান স্থাপন করেছিল, যেখান থেকে বিনামূল্যে সবাইকে চা তৈরি করে খাওয়ানো হত— বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ক্ষুদ্র মোড়কে এক পয়সার চা-পাতাও বিনা পয়সায় বিলি করা হত।

বিষয় যখন কেক

‘দ্য অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি’ অনুসারে, ‘কেক’ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৩ শতকে। ‘কাকা’ (Kaka) নামক প্রাচীন নর্স শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করে এই ‘কেক’ শব্দটি। কাকা কিন্তু বাবার ভাই নন। নিতান্তই এক চ্যাপটা রুটি। মধ্যযুগীয় ইউরোপবাসীও কেক তৈরি করতে পারত। তবে আগের দিনের কেকগুলো অনেকটা পাউরুটির মতো ছিল। আর কেককে মিষ্টি করার জন্য উপরে মধু দেওয়া হত। মাঝে মাঝে একে আকর্ষণীয় ও আরও সুস্বাদু করার উদ্দেশ্যে বাদাম এবং ড্রাই ফ্রুটস দেওয়া হত।

প্রথম ক্রিসমাস পালিত হয় রোমান সম্রাট কনস্টানটাইনের আমলে ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে। ক্রিসমাসে কেক খাওয়ার প্রচলন অবশ্য আরও পরে। ক্রিসমাসের আগের দিন উপবাস করার নিয়ম ছিল। উপবাস ভাঙা হত প্লাম পরিজ খেয়ে। এরপর পরিজ বানানো শুরু হয় ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে। ক্রমশ মশলা মধু সহযোগে পরিজ হয়ে ওঠে ক্রিসমাস পুডিং। ১৬ শতকে ওটমিলের বদলে ময়দা চিনি আর ডিম দিয়ে তৈরি করা হয় সেদ্ধ প্লাম কেক। অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিদের কাছে আভেন থাকত। তাঁরা ইস্টারের কেকের স্টাইলে ড্রাই ফ্রুটস আর প্রাচ্যের মশলা ব্যবহার করে বানাতে শুরু করেন আজকের দিনের প্রচলিত ক্লাসিক ক্রিসমাস কেক।

খাদ্যগবেষকদের মতে, প্রাচীন মিশরীয়রা অন্য অনেক কিছুর মতোই পৃথিবীতে প্রথমবার কেক বানানোর কৌশল আবিষ্কার করেন। খাদ্যবিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক কেক প্রথমবারের মতো প্রস্তুত করা হয় ইউরোপে, আর সময়টা ছিল ১৭ শতকের মাঝামাঝি। উল্লেখ্য, আধুনিক কেক বলতে গোলাকার কেকগুলোকে বোঝানো হয়, যেগুলোর উপর আইসিং করা হয়। এর পেছনে মূলত ভূমিকা ছিল ইউরোপের প্রযুক্তিগত উন্নতির। ১৭ শতকের মাঝামাঝি প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে ওভেন ও কেক বানানোর জন্য বিভিন্ন আকৃতির ছাঁচ পাওয়া যেত। তা ছাড়া বিভিন্ন খাদ্য উপাদানও তখন সহজলভ্য হয়, যার ফলে কেক তৈরির কাজটি সহজ হয়ে যায়। কেকগুলোকে আকার দেওয়ার জন্য তখন শুধুমাত্র একধরনের ছাঁচই ব্যবহৃত হত, যা তৈরি করা হত ধাতু, কাগজ বা কাঠ দিয়ে। এগুলোর মধ্যে কিছু ছাঁচ নিয়ন্ত্রণযোগ্য ছিল। কখনও কখনও কেক-প্যানও ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

কলকাতায় প্রথম বিখ্যাত কেকের দোকান মানে নাহুম। সেটা ব্রিটিশ আমল, ইউনিয়ন জ্যাক তখনও সগৌরবে পতপত করে উড়ছে ফোর্ট উইলিয়মের মাথায়, কলকাতা জুড়ে তখন সাহেবসুবোদের আনাগোনা। জমিয়ে ক্রিসমাস পালন হয়, পার্টি দেন নামজাদা সাহেবরা, অর্ডার আসে কেকের… কলকাতাকে তখন একটুকরো লন্ডন বললেও বোধহয় ভুল বলা হয় না! ‘জুয়েল অফ দ্য ক্রাউন’, ব্রিটিশ রাজের অতি গর্বের শহর কলকাতার তখন সে বড়ো সুদিন। নিত্যনতুন রোজগার আর সেই রোজগারের আশায় নানা ভিনজাতির লোকের আগমন। উনিশ শতকের শেষের দিকেই সেই সুদূর ইরাক থেকে কলকাতা সহ ভারতের নানা জায়গায় আসতে শুরু করেছিলেন ইহুদিরা। সেই সূত্রেই নাহুম ইজ়রায়েল মোরদেকাইয়ের কলকাতায় আগমন। নতুন শহর, এখানে বাঁচার তরিকাও আলাদা, তাই ১৯০২ সালে কলকাতার বুকে নাহুম খুলে ফেললেন ছোট্ট একটা দোকান, ফেঁদে বসলেন বেকারির ব্যবসা। পুঁজি কম, ডোর-টু-ডোর মডেলে তাই শুরু হল ব্যবসা। অচিরেই লোকের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল নবাগত এই ইহুদির কেকের দোকানের গল্প, সাহেবপাড়ার পার্টিতে নাহুম আর তাঁর কেক রীতিমতো চর্চার এক বিষয়। সেই শুরু। নাহুম ইজ়রায়েলের হাত ধরে নাহুম’স-এর যাত্রার সূচনা হলেও পারিবারিক ব্যবসায় কাঁধে কাঁধ মেলাতে এগিয়ে এলেন তাঁর ছেলেরা। ততদিনে নাহুম’স কলকাতায় রীতিমতো এক নাম! ১৯০২-এর পুরোনো দোকান শেষমেশ ১৯১৬ সালে উঠে এল বর্তমান ঠিকানায়, সিলিংয়ের ডেকোরেশন থেকে শুরু করে কাঠের টেবিল… ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে অবিকৃত রাখা হল দোকানের অন্দরসজ্জা, রমরমিয়ে চলতে লাগল নাহুম-এর ব্যবসা। এই সময়েই নানা গভর্মমেন্ট হাউজ়েও সাপ্লাই করতে শুরু করে নাহুম’স। শোনা যায়, ১৯৬০-এ আর্চবিশপ অফ ক্যান্টারবেরি জিওফ্রে ফিশার এখানকার কেক খেয়ে সেরা কেকের তকমাও দিয়েছিলেন।

তবে কেক না পোড়ালে রাজা আলফ্রেড দ্য গ্রেট বোধহয় গ্রেট হতে পারতেন না। ভাইকিংদের তাড়া খেয়ে রাজা তখন ছদ্মবেশে পালাচ্ছেন। এক কৃষকের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছেন রাতে মাথা গোঁজার জন্য। চাষিবউ বলল, ‘দ্যাখো বাছা, গায়ে খাটতে হবে। এই কেকগুলো বেক করতে দিলাম। খেয়াল রেখো।’ আলফ্রেড তো তাঁর দুর্দশার কথা ভাবছেন। এদিকে কেক গেছে পুড়ে। চাষিবউ দেখে এমন বকা বকলেন, সে আর বলার নয়। বললেন, ‘আরে তুমি হাতে যেটা আছে সেটায় মন দাও। পরের কথা পরে ভাববে। নিজের কাজটা ঠিক করে করো আগে।’ টনক নড়ল রাজার। তাই তো। তিনি ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানকে অগ্রাহ্য করছেন। লোকজন জমা করে তিনি আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভাইকিংদের বিরুদ্ধে। এবার জয়লাভ করলেন। আজও তাই কাঠের ফাঁকেফোকরে গজিয়ে ওঠা পুরু কেকের মতো ছত্রাককে (যার বৈজ্ঞানিক নাম Daldinia concentrica )-কে সবাই ডাকেন কিং আলফ্রেড’স কেক বলে।

‘To take the cake’ নামে ইংরেজিতে একটা কথা আছে। মানে অনেকের মধ্যে দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া। স্পটলাইট নিজের দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া। এর উৎস কিন্তু ঊনবিংশ শতকের আমেরিকার কালো ক্রীতদাসরা। সারাবছর হাড়ভাঙা খাটুনির পর মাঝেমধ্যে যদি বা ছুটি পেত, তারা নানারকম মজার খেলা খেলত। তাদের একটা ছিল জোড়ায় জোড়ায় ফ্যাশন প্যারেডের মতো হেঁটে আসা। যাদের পোশাক, হাঁটা সবচেয়ে ভালো হত, তারা পুরস্কার হিসেবে একটা বড় কেক পেত। আর এই হাঁটাকে কী বলত? কেকওয়াক।

দুইবার রাঁধা বিস্কুট

শুনলে অবাক লাগতে পারে, বিস্কুট এখন চায়ের অপরিহার্য সঙ্গী হলেও প্রথমে এটা খাওয়া হত লাঞ্চ হিসেবে। নাবিকরা যখন মাসের পর মাস সমুদ্রে কাটাতেন, তখন নরম খাবার নষ্ট হয়ে যেত। ১১৯০ সালে সিংহহৃদয় রিচার্ড তৃতীয় ক্রুসেডে পাড়ি দেবার সময় জাহাজ ভরে বিস্কুট নিয়েছিলেন। স্প্যানিশ আর্মাডার সৈন্যদের দুপুরের খাওয়ার মেনুই ছিল এক পাউন্ড বিস্কুট আর এক গ্যালন বিয়ার।

বিস্কুট নামটা এসেছে ল্যাটিন ‘বিস’, মানে দুবার, আর ‘ককটাস’, মানে রান্না করা (কুক শব্দটাও এখান থেকেই এসেছে) থেকে। আসলে বিস্কুট বানাতে গেলে মণ্ডকে প্রথমে বেক করা হয়, তারপর ধীরে ধীরে অল্প আঁচে শুকাতে হয়, তাই এমন নাম। তবে জাহাজে যে বিস্কুট নিয়ে যাওয়া হত তা সঠিক অর্থে বিস্কুট না। টোস্টকে খুব বেশি কড়া করে শুকিয়ে এই বিস্কুট হত (যা অবশ্য এখন পাড়ায় পাড়ায় লড়াইয়ের বিস্কুট আর তা থেকে লেড়ো বিস্কুট নামে খ্যাত)। ১৮৫৪ সালে বিখ্যাত ইতালিয়ান বিপ্লবী গ্যারিবল্ডি যখন ইংল্যান্ডে আসেন, সেখানকার মানুষ তাঁকে পেয়ে যেন পাগলপারা হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণি তাঁকে মসিহা ভেবে স্লোগান দিতে থাকে, “We’ll get a rope and hang the pope, up with Garbaldi.” স্বয়ং রানি ভিক্টোরিয়া তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে ভয় পেয়ে যান। তিনি ইতালি চলে যাবার পর নাকি রানি প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, “যাক বাবা, বাঁচা গেছে।” এহেন গ্যারিবল্ডিকে ইংল্যান্ড কিন্তু আজও ভুলতে পারেনি। ইংল্যান্ডের কেক কারিগর পিক ফ্রিয়ান ১৮৫৪ সালের এপ্রিলে গ্যারিবল্ডির সেনাদের জন্য কিসমিস দেওয়া একধরনের বিস্কুট বানান, যা আজও গ্যারিবল্ডি বিস্কুট নামে খ্যাত। কিছুদিন পরেই ১৮৮৫-তে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে জোসেফ হটন গেঁজিয়ে যাওয়া ময়দা দিয়ে এক নতুন ধরনের বিস্কুট বানালেন। এই বিস্কুট বেক করার আগে এর গায়ে সামান্য চর্বি মাখিয়ে নেওয়া হত। চর্বি মাখানোর এই পদ্ধতির নাম ছিল ক্রিমিং। আর তাই বিস্কুটের নাম হয় ক্রিম ক্র্যাকার। পরে উইলিয়াল জেকব একে বাজারজাত করলেন। বাংলাদেশে, বিশেষত চট্টগ্রামে বেলা বিস্কুট নামে এক গোলাকার বিস্কুট চায়ে ডুবিয়ে খাবার প্রচলন আছে। অনেকের মতে বেলা বিস্কুট উপমহাদেশের প্রাচীনতম বিস্কুট। কারও মতে আব্দুল গনি সওদাগর পর্তুগিজদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম এই বিস্কুটের প্রচলন ঘটান। চট্টগ্রামের লেখক আবুল ফজল তাঁর ১৯৬৬ সালে রচিত রেখাচিত্র গ্রন্থে চন্দনপুরার বেলায়েত আলি নামক এক বিস্কুটবিক্রেতার নামানুসারে বেলা বিস্কুটের নামকরণ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। বেলা বিস্কুটের বিশেষত্ব হচ্ছে, এটি মাটির তন্দুরে বানানো হত। শুধুমাত্র তন্দুরে বানালেই নাকি বিস্কুটের আসল স্বাদ ও গুণগত মান ঠিক থাকে। কেক আর পাউরুটি থেকেই যেমন বিস্কুটের জন্ম, তেমনি কেকওয়াক করতে গিয়ে কেউ বোকামো বা বাড়াবাড়ি করলে, তাকে কেকের বদলে বিস্কুট দেওয়া হত। সেই থেকে বাড়াবাড়ির অপর নাম ‘To take the biscuit’।

মুড়ির গান এবং..

দুপুরবেলা ভরপেট খাওয়া কিংবা যজ্ঞিবাড়ির খাওয়া ছাড়াও বাঙালির রসনায় বেশ বড়োসড়ো জায়গা নিয়ে আছে জলখাবার। জলখাবারে প্রথমেই যার নাম মনে আসে, সে হল মুড়ি। এই মুড়ি নিয়ে যমদত্তর ডায়ারীতে একখানা গান লেখা আছে। দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

ধন্য ধন্য মুড়ি তুমি আসি এই বঙ্গভূমি

উদ্ধারিছ বঙ্গবাসীজন।

কাঙাল বিষয়ী যত, সদা তব অনুগত

কভু হর তাপসের মন।।

মুড়ি ভোজী পেলে লঙ্কা, স্বর্গে যায় মেরে ডঙ্কা

শঙ্কা করে সদা তারে যম।

আদার সঙ্গে হলে যোগ অমৃতে আদিত্য ভোগ

ফলার সঙ্গে নহে কিছু কম।।

ভারতের ইতিহাসে মৌর্য যুগেরও বেশ আগে, সেই জনপদের সময় তথা মগধের উত্থানপর্ব থেকে মুড়ির প্রচলন হয়েছিল। অনেকে মনে করে বৈদিক যুগে দেবতাদের জন্য যে নৈবেদ্য পাঠানো হত সেখানেও চালভাজার স্থান ছিল। তাই আমরা ওই চালভাজাকে মুড়ির আদিরূপ হিসেবে শনাক্ত করতে গেলে সেটা দোষের কিছু হবে না। ধারণা করা হয় হিব্রু সভ্যতার সাথে মুড়ির ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। হিব্রু তথা হাবিরু, খাবিরু বা বর্তমান ইহুদি জাতি সৃষ্টির আদিকাল থেকেই যাযাবর ছিল। বিভিন্ন জাতির তাড়া খেয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে তাদের পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। তখন তারা বহনযোগ্য খাদ্য হিসেবে শুকনো মাংস বা জার্কির (গোমাংস) পাশাপাশি, কিসমিস ও মুড়িকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। হিব্রুরা মুড়িকে পিপুজে ওরেজ নামে ডাকত। যুদ্ধবাজ স্পার্টান কিংবা গণতান্ত্রিক গ্রিসেও মুড়িকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বহনযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সহজপাচ্য খাদ্য হিসেবে ধরা হত। তারা মুড়িকে রাইজো সোফিত্তো নামে ডাকত বলে জানা যায়। একইভাবে দক্ষিণ ভারতে ছত্রপতি শিবাজি তাঁর যোদ্ধাদের শুকনো খাবার হিসেবে চাক চাক গুড় এবং মুড়িকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে এখন যে মজাদার মশলা সহ ঝালমুড়ি খেতে দেখি, সেটার ইতিহাসও বেশ পুরোনো। ধারণা করা হয় মোগলাই ডিশগুলোর স্পাইসি টেস্ট থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশীয় রন্ধনশিল্পীরা মুড়ির সাথে তেল মশলা মাখিয়ে তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মুঢঢি, ভুজা, মালারু, ভুজিয়া, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, দক্ষিণ ভারতে মুড়ি স্মরণাতীত কাল থেকে বেশ জনপ্রিয়।

পুরোনো বাংলা সাহিত্যে বালির খোলায় খড়কের কোস্তা দিয়ে গরম গরম মুড়ি ভাজার গল্প পাই। মুড়ির সঙ্গে ধানি লংকা, ঝুনো নারকেল কোরা, তেল মাখানো কাঁঠালবীজ সেঁকা, এলোকেশী বেগুনের বেগুনি, রানি কুমড়োর টাটকা ভাজা ফুলুরি দিয়ে খাওয়া হত। মুড়ি মাখা হত আমতেল অথবা ঘানির সর্ষের তেল দিয়ে। শীতকালে মুড়ির সঙ্গে মুলো চলত। লংকা বেগুনি উনিশ শতকের মাঝের দিকে আসে। তা খেয়ে ঝাল লাগলে শাঁকালু খেয়ে মুখ মিষ্টি করা হত।

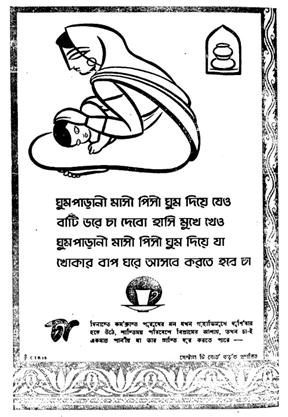

মুড়ি এখনও আছে। কিন্তু হারিয়ে গেছে সেই মুড়ি, যা তৈরি হত ‘ডহর কলমা’ ‘রাজ ঝিভেশাল’ ধানে। বাংলার মাটিতে ওই দুই ধানের চালের মুড়ি হত সাদা লম্বা লম্বা। স্বাদেও ছিল অতুলনীয়, যা আজ কল্পনা করা কঠিন। এই মুড়ি ভাজার কাজ বেশ কষ্টসাধ্য। অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘রাধিকাসুন্দরী’ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে মুড়ি ভাজার বর্ণনার একটু অংশ তুলে ধরছি—‘খুটে কয়লার উনুনের বারুয়ানি নয়, গোটা গাঁয়ের চারদিক গাছপালা, অনেক কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনা শুকনো ডালপালা, গাছের শুকনো পাতা চেলাকাঠ মজুত থাকে পাশে। তলার দিকে হাঁ-এ নিরন্তর গুঁজে যেতে হয় শুকনো পাতা, গরম বালিতে ফেলতেই যেমন খোলা ভরে ফটফটিয়ে ফুটে উঠছে মুড়ি। চিড়বিড়ানিতে জ্বলছে শরীরটা। একই কুচিকাটি গরম বালি নাড়ে”। এই মুড়িভাজুনি মাসি-পিসিদের নিয়ে বিশিষ্ট ছড়াকার বিজন দাসের একটি ছড়ায় এদের জীবন কেমন ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায়— ‘মিষ্টি নামের চাল ছিল/ তার থেকে সেই মুড়ি/ মুড়ি ভাজানি মাসি-পিসির/ নেইকো তাদের জুড়ি/ ফুটতে মুড়ির পাল/ সেইসব মাসি পিসি/ কোথায় গেল চলে/ আজকে তারা হারিয়ে গেছে/ স্মৃতির অতল তলে…’

আমার ভিনদেশি শিঙাড়া

চায়ের সঙ্গে মাংসের শিঙাড়া দিয়ে খেতেন হেমেন্দ্রকুমারের সুন্দরবাবু। এই অদ্ভুতদর্শন পুরযুক্ত বস্তুটি বাংলায় চায়ের সঙ্গে এমন সংগত করে, যা একমাত্র আল্লারাখা সাহেবের তবলার সঙ্গে পণ্ডিত রবিশংকরের সেতারের তুলনায় আসবে। সন্দেহ করা হয় শিঙাড়ার আগমন কচুরির মতোই কাশীধাম থেকে। রসরাজ অমৃতলাল বসুর লেখা ‘বৌমা’ নাটকের গানে লেখক শিঙাড়ার উল্লেখ দেখান— ‘তপত কচুরি ঘিয়েতে ভাজে/ পুরত সিঙাড়া আলুয়া সাজে/ করব গরম তেয়াগি লাজে/ শাশুড়ি লেয়াও লেয়াও লো।’ আদতে এই খাবার ভারতেরও না। তাজাকিস্তান থেকে সোমালিয়া, কেনিয়া থেকে মাদাগাস্কার, সব জায়গায় এই খাবার সমান জনপ্রিয়। কোথাও এর নাম সামোসা, কোথাও সাম্বোসা, আবার কোথাও বা কামুকা। দশম শতাব্দীর ইরানি ইতিহাসবিদ আবুল ফজল বেহাগি তাঁর ‘তারিখ-ই-বেহাগি’তে প্রথম সামবুসাকের কথা উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষের কথা ধরতে গেলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমির খসরু এই মহার্ঘ খাদ্যটিকে সুলতানদের খাবার টেবিলে দেখেন। চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতার বয়ানেও পাওয়া যাচ্ছে সুলতানি খাদ্যসম্ভারে এই সামুসাক বা সামবুসাকের গল্প। তখন কিন্তু এই সামুসাক বা সামোসায় আলুর তরকারি থাকত না। থাকত মাংস বা অন্য কোনও সবজির পুর। আইন–ই–আকবরিতে আবুল ফজল বলছেন, এই সাম্বোসাকে নাকি ভারতীয়রা কুতাব নামে ডাকত। শুধু বলেননি, রেসিপিও দিয়েছেন। তাহলে বাংলায় এমন অদ্ভুত নাম কেন? জানা নেই। শুধু একটা কথা জানিয়ে রাখি, শিঙাড়াকে ঠিক যে ফলটির মতো দেখতে অর্থাৎ পানিফল, যার জন্ম নাকি কাশ্মীরের হ্রদগুলিতে, তাকে হিন্দিতেও বলা হয় শিঙাড়া! সুতরাং যারা শিঙাড়াকে নিতান্ত বাঙালি খাবার ভাবছেন, তাঁরা সাবধান। এর নামটাও হিন্দি থেকে এসেছে।