কর্মপন্থা নির্ধারণের ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিন

—শেখ মুজিব

বিক্ষুব্ধ বাংলার দশদিগন্তে সর্বাত্মক মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে নয়া আঙ্গিকে আবির্ভূত তেইশে মার্চের অবিস্মরণীয় দিনে (মঙ্গলবার) বন্যার স্রোতের মত স্বীয় বাসভবনে সমাগত জনতার উদ্দেশে ভাষণদানকালে স্বাধিকার আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় বলেন, “এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। যতদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর সার্বিক মুক্তি অর্জিত না হইবে, যতদিন একজন বাঙ্গালী বাঁচিয়া থাকিবে, এই সংগ্রাম আমাদের চলিবেই চলিবে। মনে রাখিবেন সর্বাপেক্ষা কম রক্তপাতের মাধ্যমে যিনি চুড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করিতে পারেন, তিনিই সেরা সিপাহশালার। তাই বাংলার জনগণের প্রতি আমার নির্দেশ–সংগ্রাম চালাইয়া যান, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংগ্রামের কর্মপন্থা নির্ধারণের ভার আমার উপরই ছাড়িয়া দিন।”

শেখ সাহেব তাঁহার ভাষণে আরো বলেন, “বাংলার দাবীর প্রশ্নে কোন আপোষ নাই। বহু রক্ত দিয়াছি, প্রয়োজনবোধে আরও রক্ত দিব, কিন্তু মুক্তির লক্ষ্যে আমরা পৌঁছিবই। বাংলার মানুষকে আর পরাধীন করিয়া রাখা যাইবে না।” তিনি বলেন, “আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচিয়া থাকার লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম আমাদের চলিতেই থাকিবে। এই সংগ্রামের পন্থা কি হইবে উহা আমিই ঠিক করিয়া দিব, সে ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিন। শোষক কায়েমী স্বার্থবাদীদের কিভাবে পর্যুদস্ত করিতে হয় আমি জানি।” তিনি বলেন, “অতুলনীয় ঐক্য, নজিরবিহীন সংগ্রামী-চেতনা আর প্রশংসনীয় শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়া বাংলার মানুষ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, শক্তির জোরে তাঁহাদের আর দাবাইয়া রাখা যাইবে না।”

কাক ডাকা ভোর হইতে রাজপথ জনপথ প্লাবিত করিয়া শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন দিক হইতে দশ ঘন্টা সময়ে ৬টি মহিলা মিছিল সহ অন্তত ৫৫টি ছোট বড় মিছিল গতকাল শেখ সাহেবের বাসভবনে আগমন করিয়া মহান জাতির মহান নেতার প্রতি অকুন্ঠ আস্থার পুনরাবৃত্তি এবং সংগ্রামের দুর্জয় পথের স্বাক্ষর রাখিয়া যায়। সেই মিছিলের সমুদ্রে হাতে হাতে লাঠি, বল্লম, বন্দুক, চোখে মুখে মুক্তির দীপ্ত তারুণ্য আর কন্ঠে কন্ঠে নয়া দিনের নবজাতি নতুন দেশের বিজয়গাথা কোটি প্রাণের অমোঘ সঙ্গীত ‘জয়-বাংলার’ সাধন মন্ত্রে গর্জিয়া গর্জিয়া উঠিতে থাকে। তেইশ বছর ধরিয়া বাংলার দশদিগন্তে যে পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়াছে, যে পাকিস্তান দিবস পালিত হইয়াছে, যেভাবে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সভা-সমিতি হইয়াছে আর সেই সব অনুষ্ঠানে রাজপথে জনপথে অধিকার বঞ্চিত গণমানুষ ক্ষ্যাপা পাগলের মত ‘পাকিস্তান আর স্বাধীনতা’ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে গতকালের দিনটি তার অবসান সূচনা করিয়া জনতাকে নবসূর্যের নয়ালোকে নয়া পতাকার দিক্নির্দেশে প্রাণের টানে টানিয়া নিয়াছে জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। আর বাম হাতে বাংলাদেশের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ডান হাত জনতার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বাংলার মুকুটহীন সম্রাট সাড়ে সাত কোটি মানুষের আত্মার স্পন্দনকে একত্রে জড়ো করিয়া গর্জিয়া উঠিয়াছেনঃ “বাংলার মানুষ কাহারও করুণার পাত্র নয়। আপন শক্তির দুর্জয় ক্ষমতা বলেই তাহারা মুক্তি ছিনাইয়া আনিবে। জয় বাংলা—বাংলার জয় অনিবার্য।”

[দৈনিক ইত্তেফাক–২৪শে মার্চ, ১৯৭১ ]

২৪শে মার্চ থেকে হাওয়ার গতি বিপরীতমুখী হতে শুরু করিল। ২২শে মার্চ থেকেই মুজিবুর-ইয়াহিয়া খাঁ আলোচনা কিছুটা শ্লথগতিতে এগুতে থাকে। মাঝে ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে দিনটি নানা উত্তেজনার মধ্যে কেটে যায়। কিন্তু ২৪শে মার্চও আলোচনায় খুব একটা অগ্রগতি দেখা গেল না। ২৩শে মার্চ একদল ছাত্র চীনা দূতাবাসের ছাদে গিয়ে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকাটি নামিয়ে এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। এদিনে আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল সামরিক বাহিনীর লোকেরা ঢাকার টেলিভিশন কেন্দ্রটির নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করে। গত দুই দিন মুজিবুরের উপদেষ্টা ও ইয়াহিয়া খাঁর উপদেষ্টাদের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয় কিন্তু সেই বৈঠকে ফলপ্রসূ কিছু হয়েছে বলে জানা যায় না।

শেখ মুজিবুর বুধবার বলেন যে, বাংলাদেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার চেয়ে তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দেবেন। জনাব ভুট্টো গত দুদিন ধরে যে সমস্ত কথাবার্তা বলেন তার মধ্যেও সমস্যা সমাধানের কোন সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের যে সমস্ত নেতা ঢাকায় এসেছিলেন তাঁরাও সকলে করাচী ফিরে যাবার উদ্যোগ নেন। মিয়া মমতাজ “দৌলত খান” আবদুল কাইয়ুম খান, খান আবদুল ওয়ালী খান, মৌলানা মূফতী মাহমুদ, সর্দার শওকৎ হায়াত খান, মৌলানা নূরানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ করাচী রওনা হয়ে যান।

আগামী ২৫শে মার্চ রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের দু’বৎসর পূর্ণ হওয়ার স্মরণীয় দিন। সকলের শেষ আশা এই স্মরণীয় দিনটিকে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খাঁ হয়তো কোন ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্যে আরো স্মরণীয় করে রাখবেন। ২৫শে মার্চ সকাল হল। মুজিবুর ঘোষণা করলেন : শহীদদের রক্তধারা যেন ব্যর্থ না হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান আজ পাকিস্তানের শাসকদের উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর বাইরে থেকে কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। বাংলাদেশের জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ। আর কোন শক্তি তাদের দাবী উপেক্ষা করতে বা তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে, জনগণ যেন ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকেন। শান্তিপূর্ণ, অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন বানচাল করার সব প্রচেষ্টা রুখতে হবে। শহীদদের রক্তধারা ব্যর্থ হতে দেওয়া চলবেনা। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ বলেছেন যে, তাঁদের দল তথা বাংলাদেশের জনগণ কি চান তা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে সবিস্তারে বলা হয়েছে, আর কিছু বলার দরকার নেই। তবে আরও ব্যাখ্যার দরকার থাকলে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সঙ্গে তাঁরা আরও আলোচনায় প্রস্তুত। যাই হোক, অনিশ্চিত অবস্থা বেশী দিন থাকতে পারে না। বর্তমান সংকটের দ্রুত সমাধান কাম্য। এদিকে ভূট্টো সাহেব এখনও তাঁর পুরনো গত গেয়ে চলেছেন। আজও সকালে তিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে ৪৫ মিনিট কথা বলেন। ভুট্টো আজ বলেন, সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগ এবং প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, এই নতুন পরিস্থিতির কথা তাঁকে জানানো হলে শুক্রবার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন, নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক স্থগিত রাখতে হয়। শুক্রবার সন্ধায় ঐ বৈঠক বসার কথা ছিল। ভুট্টো বলেন, শেখ মুজিবুরের ৪ দফা দাবীর ব্যাপারে তাঁর দলের নীতিগতভাবে কোন আপত্তি নেই। তাঁরা চান, দেশের উভয় অংশেরই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।

ভুট্টোর মতে : আওয়ামী লীগের স্বাধিকার দাবী নিছক স্বায়ত্তশাসনের চেয়েও বেশী–প্ৰায় সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি। পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান আরও বলেন : তিনি এখনও এক ইউনিটের ফরমূলা নিয়ে পীড়াপীড়ি করছেন–একথা বলা ঠিক নয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক। ঢাকায় তিনি আর কত দিন থাকবেন জানতে চাওয়া হলে ভুট্টো বলেনঃ যদি কোন বোঝাপড়ায় পৌঁছানো যায় তবে তিনি আরও দু-এক দিন থাকতে পারেন। তা না হলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাবেন। আজ সকালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেনঃ তিনি মুজিবের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান। কিন্তু মুজিব আমার সঙ্গে দেখা করতে নারাজ।

পূর্ব পাকিস্তানকে কার্যত স্বাধিকার দিয়ে প্রেসিডেন্ট শুক্রবারে এক ঘোষণা করবেন বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় পূর্ববাংলার উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

ঢাকায় বিক্ষোভকারীরা ‘মুজিবুর আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না’–স্লোগান দিতে থাকেন : গত কয়েকদিন ধরে একখানি হেলিকপটার প্রেসিডেন্ট ভবন ও বিমান ঘাঁটির মধ্যে যাতায়ত করছিল। এই হেলিকপ্টারের যাতায়াত এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর কালহরণ খুবই সন্দেহের চোখে দেখছিলেন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যে সব কথা বলবার সে সব কথা বলা শেষ হয়ে গেছে, সকলেরই আশা ছিল ২৫শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ হয়তো তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচার করবেন, কিন্তু ঘোষনা এল প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে নয় বন্দুকের নল থেকে। রংপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে সামরিক বাহিনী গুলিবর্ষণ করল নির্বিচারে। নিহত হল কয়েক শত ব্যক্তি। ঢাকা বেতার-কেন্দ্র থেকে ঘোষিত হল মুজিবের কন্ঠস্বর–এই সন্ত্রাসজনক অবস্থা আর মুখ বুজে সহ্য করা হবে না। ২৭শে মার্চ শনিবার সারা বাংলায় ধর্মঘট পালন করা হবে। স্তব্ধ হয়ে যাবে জনজীবন ও প্রশাসনের সমস্ত গতি।

চট্টগ্রামে একটি জাহাজ থেকে গোলাবারুদ খালাস করতে ডক কর্মীরা অস্বীকার করে। সামরিক ব্যক্তিরা সেই মাল খালাস করতে গেলে হাজার হাজার মানুষ সামরিক বাহিনীর কাজে বাধা দেয়। রংপুরে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে কোন প্রকার পরামর্শ না করে সামরিক বাহিনী প্রশাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। বিনা প্ররোচনায় গুলীবর্ষন করে। ঢাকায় সশস্ত্র ব্যক্তিরা একটি কারখানায় প্রবেশ করে গুলীবর্ষণ করে। আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দিন ঘোষণা করলেন আমাদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রয়াসকে বানচাল করে দেওয়াই এই বর্বরোচিত আক্রমণের উদ্দেশ্য। তিনি জনগণকে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহবান জানান।

২৫ তারিখের রাত্রের কথা নতুন ইতিহাসের উপাদান হয়ে রয়েছে। সেই ইতিহাস আরও পরে বলব। ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকা ত্যাগ করে চলে গেলেন করাচী। মুজিবুর ঘোষণা করেছেন- বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম। বৃহস্পতিবর রাত থেকেই ঢাকা, চট্টগ্রাম শহরের পথে পথে শুরু হয়েছে জঙ্গী শাসনের মুখোমুখি মুক্তি পাগল মানুষের লড়াই।

শুক্রবার মুজিবুর ঘোষণা করলেন বাংলাদেশ সার্বভৌম স্বাধীন, আর করাচী থেকে ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করলেন শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জাতীয় পতাকাকে অপমান করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের শত্রু। তাঁরা পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলতে চান, এই অপরাধের জন্যে তাঁদের শাস্তি পেতেই হবে।

মুজিবুর পাকিস্তানের শত্রু! অতীতে পাকিস্তানের শত্রুরূপে আটক, অন্তরীণ ও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন জনাব এ কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরওয়ার্দী; আর এবার এই দুই নামের সঙ্গে যুক্ত হল মুজিবুর রহমানের নাম।

“এ আমার পাপ এ তোমার পাপ”

‘রাইত কত কইতে পারুম না। দুনিয়ার অন্ধকার নামছিল আমাগো সাকিনে। আমরা ভাবছি কেয়ামত আইব। বাবা সন্ধ্যায় গল্প করতাছে, বিশ বছর আগে এই রকম আর একটা ঝড় আইছিল। কিন্তু এইবারের ঝড় আরো শক্ত। বাবা বাইরে উঁকি দিয়া দেইখ্যা কইলেন– অবস্থা খারাপ, পানি উঠতাছে।. . .

১২ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে যে ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গিয়েছিল, সেই কাল- রাত্রির কাহিনী পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত ‘একতা’ পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে মহাপ্রলয়ের ছোবলে সর্বহারা সোলেমান নামে একটি বালক অকপটে বলে গিয়েছিল। সে কিন্তু জানত না যে আগামী চার মাসের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে এর চাইতেও সাংঘাতিক আর এক ঝড়। ২৬শে মার্চ ১৯৭১-এর শেষরাত্রি বয়ে এনেছে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে আর এক হিংস্র কাল-রাত্রির সূচনার ইঙ্গিত।

প্রলয়ের এক নতুন নজির সৃষ্টি করেছে ১২ই নভেম্বর। কারণ এই ঝড়ে মৃত্যুর সংখ্যা অন্যসব ঝড়ের মৃত্যুর সংখ্যাকে অতিক্রম করে গেছে। কারণ এর আগের ঝড়গুলি প্রাকৃতিক আকাশের চাইতে রাজনৈতিক আকাশ থেকেই সাধারণের আঙ্গিনায় আছড়ে পড়েছে, তাই সাধারণ মানুষ কিছুটা প্রস্তুত হতে সময় পেয়েছে, আর মৃত্যুর সংখ্যাও সেই কারণে তুলনামূলক ভাবে কম। কিন্তু এখন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের চোখে মুখে নতুন করে সেই ১২ই নভেম্বরের ভয়াল রাত্রির দুঃস্বপ্ন দেখা দিয়েছে। আবার জনপদে, লোকালয়ে, ক্ষেতে-খামারে শোনা যাচ্ছে দুর্গতের আর্তরব। পশ্চিম পাকিস্তানী নরঘাতকদের নিষ্ঠুর প্রলাপের ফলে এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মৃত্যুর আলপনা। ভয়াল সব দৃশ্য। দেশপ্রেমিকদের গলিত লাশে দুঃখের প্রস্রবণ। এখানে জীবনের স্পন্দন নেই। তাই সাধারণ মানুষ বার বার প্রশ্ন করে ইতিহাসের কাছে–কেন এই স্বাধীনতা? কেন এই দেশ বিভাগ?

১৯৩০সাল থেকে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ যে পাকিস্তানের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন সে স্বপ্নকে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশবিভাগের অনতিকাল পরেই নিদারুণ ভাবে হতাশ হয়েছিলেন। কারণ দেশ বিভাগের পশ্চাতে হিন্দু- মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাতীয় নেতাদের বৃহৎ অংশের মধ্যে যে হিংস্র ক্ষমতার লোভটি লুকিয়েছিল সেটি দেশবিভাগের পরই যেমনটি ধরা পড়েছে, ১৯৪৭-এর আগস্টের আগে পর্যন্ত ততটা জনগণের চোখে ধরা পড়েনি। কারণ তখন বিদেশীদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করাটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য, অন্য আর যা কিছু সবটাই সাধারণের নজর এড়িয়ে গেছে।

দেশ বিভাগের জন্য কোন্ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব অধিক দায়ী? -এই প্রশ্ন ইতিহাস সম্বন্ধে নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। কিন্তু তবুও ইতিহাসের দলিল থেকে একথা প্রমাণ করা যায় যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের দূরদৃষ্টির অভাব ও গোঁয়ার্তুমির ফলেই একদল ক্ষমতালোভী মুসলমান রাজনীতিবিদকে ভারত বিভাগের বদ্ধমূল ধারণার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অতিসংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষমতালোভী হিন্দু নেতৃত্বের গোঁয়ার্তুমিকে জনসমক্ষে হেয় করার পণ নিয়ে একদল ক্ষমতালোভী মুসলমান নেতৃত্ব নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই দেশ বিভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে জোর করে এই উপমহাদেশের জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও দেশবিভাগের আগে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, দেশ ভাগ না হলে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক শান্তি নষ্ট হবে এবং রক্ত-গঙ্গা বয়ে যাবে। আজ দীর্ঘ ২৩ বছর স্বাধীনতার পর অবশ্য এই উপমহাদেশের জনগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পেরেছেন যে লাভের মধ্যে দেশটাই ভাগ হয়েছে এবং ‘দুভাগ পিঠে’ দু’দল লুটেপুটে খাচ্ছেন, কোন দিক দিয়েই কোন শান্তি ফিরে আসেনি।

সেদিন দেশ বিভাগের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে (১৯৪৬), এবং তারও ছ-বছর আগে যখন মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে মুসলমান নেতৃবৃন্দ ‘দুই জাতি’ তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের প্রস্তাব সোচ্চার ভাবে ঘোষণা করেছিলেন, তখন কিন্তু এই উপমহাদেশের একদল প্রগতিশীল নেতা বার বার জাতি গঠনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, “জাতি কোন সময় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, জাতি হচ্ছে ঐতিহাসিক ভাবে বিকশিত একটি জনসমষ্টি যারা দীর্ঘকাল যাবৎ একই ভূখণ্ডে বাস করেন, একই ভাষায় কথা বলেন, একই অর্থনৈতিক জীবন যাপন করেন এবং একই সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে যাদের একই প্রকার গড়ন প্রকাশিত হয়”।–কিন্তু সেদিন এই কথাগুলো কারোরই কানে যায় নি, এমন কি আজ এই উপমহাদেশের যে দুই অংশের লোক ‘জয়বাংলা” বলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছেন তাঁরাও সেদিন এই বক্তব্যকে ‘কমিউনিস্টদের পাগলামী’ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ যখন ‘জয় বাংলা’ আন্দোলনের জোয়ার ‘দুই জাতি’ তত্ত্বকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তখন আবার সময় এসেছে পিছন দিককার কিছুটা হিসাব নিকাশের।

বর্তমান আলোচনাটি ‘জয়বাংলা’ আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা হলেও এখানে বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের যে আন্দোলন চলছে সে আন্দোলনের আলোচনার চাইতেও পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছর আগেরকার ইতিহাস থেকে শুরু করে ১৯৫৮ সালের মিলিটারি শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর পর্যন্ত ইতিহাসের আলোচনা করার প্রয়াস পাব। আজ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বীজ লুকিয়ে আছে বিগত দিনের ইতিহাসের মধ্যে।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মুসলমান নেতৃবৃন্দই, বিশেষত বাংলাদেশের মুসলমান নেতৃবৃন্দ যে দেশ বিভাগের বিপক্ষে ছিলেন তার ভুরি ছুরি প্রমাণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে অতি পরিস্কার ভাবে বর্তমান। যদিও মুসলিম লীগের গোড়া পত্তনের সময় থেকেই (১৯০৬) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই দলকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে ফাটল ধরাবার কাজে ব্যবহার করবার জন্যই উৎসাহিত ছিলেন, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে মুসলমান বিরোধিতা ও ক্ষমতার লোভ জনকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করে তোলেনি, ততদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরাতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ব্রিটিশ শাসকগণ কি ধরনের উৎসাহিত হয়েছিলেন তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর কাছে একজন ব্রিটিশ অফিসারের চিঠি থেকে সেই ধারণার নজির মেলে। তিনে লিখেছিলেনঃ

“আমি মহামান্য ভাইয় বাহাদুরের কাছে একটুখানি লিখে জানাচ্ছি যে, আজ একটা অত্যন্ত বিরাট ব্যাপার সংঘটিত হয়ে গেছে। জাতীয় রাজনীতিতে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যেটি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বহুবছর পর্যন্ত বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে। এটি কম কম করে ৬ কোটি ২০ লক্ষ ভারতবাসীকে মুসলমান বিদ্রোহী বিরোধী শক্তির (কংগ্রেসের) সঙ্গে হাত মেলাতে নিরস্ত করা চাইতেও বেশি কিছু করবে।”

এই ঘটনার পর অনেক বছর কেটে গেছে, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হননি। এমন কি ১৯০৬-এর পর থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের গুপ্ত দলিলে তারা এই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে লিখতে বাধ্য–হয়েছিল : “ unprecedented fraternisation between the Hindus and Moslems ….extraordinary scines of fraternisation”

১৯১৯-এর পরও তিন চার বছর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন রকম কোন মনকষাকষির সূত্রপাত হয়নি। এই সময় ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে যে প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি হয়েছিল সেই আন্দোলনে মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও মুসলমান জনগণ কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে তাঁদের বীরত্ব ও দেশপ্রেম প্রমাণ করেছেন। এইসময় আলিভ্রাতৃদ্বয় ও হুসেন আহমেদ মাদানী সৈন্যবাহিনীকে রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা দান করবার জন্য ৬ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯২১ সালেই কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের মধ্যে প্রথম তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এই সময় খিলাফৎ আন্দোলনের নেতারা দাবী করেন যে ‘স্বরাজ’ কথাটিকে ‘পূর্ণ স্বাধীনতার’ অর্থে ব্যবহার করতে হবে। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে মৌলানা হাষরাৎ মোহানী প্রকাশ্যভাবে এই দাবী জানান। যদিও এই দাবীর মধ্যে কোনরকম কোন অন্য উদ্দেশ্য ছিল না তবুও গান্ধীজী এই দাবীর বিরুদ্ধে ভীষণভাবে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেন এবং বললেনঃ “এই দাবী আমাকে খুবই চিন্তান্বিত করে তুলেছে এবং আমি মনে করি এই দাবী বিশেষভাবে দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।” এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে এর পরবর্তী কালেও ভারতীয় জাতীয় দলের মধ্যে বহুবার বহু ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে। সি আর দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতাকেও কংগ্রেস ত্যাগ করে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী আদায়ের জন্য আলাদা দল করতে হয়েছে।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজী হঠাৎ যখন অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন, খিলাফৎ নেতারা তাঁর এই কাজের তীব্র সমালোচনা করলেন। এর পর থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে দেখা দিল এক হতাশার ভাব। আর এই হতাশার মধ্যে সেই কংগ্রেস-লীগ পার্থক্যের বীজ বপন করা হল। যেটি ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত করে।

অতএব, এখন দেখা যাচ্ছে ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে কবি ইকবালের পাকিস্তানের দাবী এবং তার দশ বছর পর ১৯৪০ সালের লাহোর মুসলিম লীগ সম্মেলনে দেশ বিভাগের দাবী হঠাৎ কোন ব্যাপার নয়। এর পিছনে রয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের একবিরাট দায়িত্ব।

১৯২২ সালের পর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের যে বিরোধের সূত্রপাত হয়, ব্রিটিশ সেই ফাটলকে সম্পুর্ণ ব্যবহার করে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষতি করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই সময় থেকে তাদের ‘ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসিকে’ পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী করবার তাগিদে গোঁড়া মুসলিম লীগ নেতাদের মদত দিতেও পিছপা হন নি। এর পরবর্তী কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও অতি বীভৎসরূপে দেখা দেয়। যার ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আরও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃত্বের মধ্যে এই সময় মুসলমান বিরোধিতা এমন চরমে ওঠে যে ১৯২৫ সালে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরোধিতা করবার জন্য হিন্দু মহাসভার সৃষ্টি হয়। এর পর যদিও ১৯২৭ সালে যৌথভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সিমসন কমিশনের বিরোধিতা করেন, কিন্তু এই দুই দলকে আবার এক করবার প্রয়াস ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় সম্মেলনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই পটভূমিতে এলো ১৯৩৭ সালের নির্বাচন। ১৯৩৫ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে এবং বৃহৎ ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির নির্বাচন। এই নির্বাচনের দেখা গেল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নির্বাচনের লড়াইতে নেমেছেন। এই নির্বাচনে সাধারণ আসনগুলিতে কংগ্রেস অর্ধেকের মত আসন লাভ করলেন (১,৫৪৫ টির মধ্যে ৭১৫টি) কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য যে আসনগুলি সীমাবদ্ধ ছিল সেখানে কিন্তু তাঁরা বিশেষ নাক গলাতে পারলেন না। মুসলমানদের জন্য ৪৮২টি সীমাবদ্ধ আসন ছিল, তার মধ্যে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন মোট ৫৮টি আসনে এবং জিততে পারলেন মোটে ২৬টি আসনে। এই সময় থেকেই কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসকে তার হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের গোঁয়ার্তুমির মাশুল দেওয়া শুরু করতে হল। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে ১৯৩৭-এর নির্বচনের পরও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব ভারতীয় জনগণের বৃহত্তম স্বার্থের প্রতি তাকিয়ে এই দুই দলের মধ্যে সম্প্রীতির মনোভাব জাগিয়ে তুলবার তেমন কোন প্রচেষ্টা করেন নি। বরং তার উল্টোটাই করেছেন।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ দল কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে প্রাদেশিক বিধানসভা গুলিতে মন্ত্রিসভা গঠনে ও আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে একটা বোঝাপড়ায় আসতে অনুরোধ জানান। কিন্তু কংগ্রেস দল তাদের সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং কংগ্রেস ছাড়া জাতীয় স্তরে অন্য কোন দলের অস্তিত্বকেও তাঁরা স্বীকার করতে রাজি হন না। যার মাশুল অবশ্য পরবর্তী সময় আরো বেশি করে দিতে হয়েছে। এই সময় জিন্নার কাছে এক চিঠিতে (১৯৩৭ জানুয়ারী) নেহরু লিখলেনঃ

“বর্তমান পরিস্থিতি পর্যন্ত বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে আজ ভারতবর্ষে কেবল দুটি শক্তিই আছে–ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং কংগ্রেস–যে কিনা সারা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করছে… মুসলিম লীগ কেবলমাত্র একদল মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁরা সবাই গণ্যমান্য লোক, কিন্তু তাদের কার্যক্ষেত্র উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তাঁদের সঙ্গে মুসলমান জনসাধারণের কোন যোগাযোগ নেই। এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ খুবই সীমিত।”

এই সমস্ত ঘটনার পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব কখনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করবার ব্যাপারে তাদের দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না। এখানে আরো স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৩২ সালে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড’ গোষিত হয়েছিল সেটিও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব কর্তৃক ‘গোলটেবিল বৈঠকে’ কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে না পারার দরুনই ত্বরান্বিত হয়েছিল। একথাও শোনা যায় যে ডাঃ আনসারী, চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণ কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করবেন বলে শাসিয়েছিলেন, যদি কিনা কংগ্রেস হিন্দু -মুসলমান সম্প্রীতির বিষয়ে কোন রকম স্থির সিদ্ধান্তে না এসে এই অ্যাওয়ার্ডের বিরোধিতা করেন।

এই স্থানে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে ঐতিহাসিক ভুল পদ্ধতি অনুসরিত হয়েছিল সেটিও স্মরণ করা উচিত। আমরা জানি যে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম দিকে, যে দিনগুলিকে আমরা ‘স্বদেশী’ আন্দোলনের জোয়ারের যুগ বলে চিহ্নিত করি, সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন তিলক, অরবিন্দ ঘোষ এবং অন্যান্যরা- যাঁরা এই আন্দোলনকে কিছুটা হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিলেন। এমন কি হিন্দু- মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যুগ্মনেতা হিসাবে পরিচিত মহাত্মা গান্ধীজীকেও হিন্দুত্তোর সভায় খুব কম দেখা গেছে। একথা মনে করলে খুবই খারাপ লাগে যে গান্ধীজীর মত নেতা যখন হিন্দুদের সম্বন্ধে বলেছেন তখন তিনি ‘আমরা বলে উল্লেখ করেছেন এবং মুসলমানদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন ‘ওরা’। তিনি ১৯২৪ সালে ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় লিখেছিলেন-“যদি আমরা মুসলমানদের হৃদয় জয় করতে চাই তবে নিশ্চয়ই আমাদের আত্মশুদ্ধির জন্য তপস্যা করে যেতে হবে।”

আগেই বলেছি ১৯৪০ সালে লাহোরের মুসলিম লীগ সম্মেলনে মুসলমানদের জন্য ভারত বিভাগের প্রস্তাব কোন হঠাৎ ঘটনা নয়। এর পিছনে বিরাট ইতিহাস বর্তমান।

ভারতবর্ষে বৃহত্তম রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে যেমন আজকের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া শীল শক্তির পূর্ব ইতিহাসের আদিপর্ব অতি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে, তেমনি করেই আজকের পূর্ব বাংলার দীর্ঘ আন্দোলনের সীমান্ত পর্বে ‘জয় বাংলা আন্দোলনকে ধরতে গেলেও চোখে পড়বে সেই একই ইতিহাসের একটি অতি পরিষ্কার ক্রমবিবর্তনের ধারা! ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ থেকেই ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে বাংলাদেশের একটি অতি নিজস্ব ভূমিকা ছিল। এমন কি ১৯১৯ সালের পর সারা ভারতের রাজনীতিকে যখন ধীরে ধীরে কংগ্রেসী যুগের পূর্ণ জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তখনও কিন্তু বাংলাদেশ তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। সে একদিকে বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে, অন্যদিকে নিজস্বভাবে নিজের মত করেও চলেছে। যেটিকে ঠিক একলা চলার পথ বলা চলে না, বলা চলে স্বতন্ত্র চিন্তার অভিব্যক্তি। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমরা বাংলার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই একাধিকবার বাংলাদেশ এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। বিদ্রোহ অবশ্য জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করবার জন্য নয়। এই আন্দোলনকে মেরুদণ্ডহীন আপোস মীমাংসার পথ বর্জন করে বিপ্লবী পথে পরিচালনা করবার প্রয়োজনে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনন দাস থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু–দীর্ঘপথ এই বিদ্রোহের বাণীতেই সোচ্চার। আরো একটা কথা এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের চলার পথে এই বাঙালী রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমান সম্প্রীতি। সি আর দাশ যখন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন তখন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রভূত পরিমাণে বিনষ্ট হলেও, সি আর দাসের প্রচেষ্টায় হিন্দু- মুসলমান সম্প্রীতির যে ইমারতের ভিত্তি উঠেছিল বহু ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও সেই ভিত্তির উপর আজ যে ‘জয় বাংলার’ ঐতিহাসিক ইমারত গড়ে উঠেছে সেটি তাঁর উত্তরসূরী ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্ব থেকেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কিভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর ‘ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম’ বইতে। তিনি একই সাথে লিখেছেন যে দেশবন্ধু মৃত্যুর পর কিভাবে অসাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের নেতাদের সম্প্রদায়িকতার যুপকাষ্ঠে বলি হন এবং বাধ্য হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করতে শুরু করেন। আজাদ আরো বলেন যে, এই ঘটনাই পরে পাকিস্তান সৃষ্টিতে মদত যোগায়। আজাদ লিখেছেনঃ

—”It is a matter of great regret that after he died (Mr. C. R. Das) some of his followers assailed his position and his declaration was repudiated. The result was that the Muslims of Bengal moved away from the Congress and the girst seed of partition were sown.”– (India Wins Freedom by Azad, Page-21)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাজনীতি সারা ভারতের রাজনীতির সঙ্গে তাল রেখে এমন এক সঙ্কটজনক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়, এবং এই সময় থেকেই রাজনীতির উপর দিকটায় কিছুটা অসাম্প্রদায়িকতার লেবেল লাগানো থাকলেও এই রাজনীতি যে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির সূত্রপাত করে সেটি আর কেউ না বুঝলেও মৌলানা আজাদ, শরৎ বসু প্রভৃতি নেতারা খুব ভালভাবেই বুঝেছিলেন। ১৯৪৬সালে মৌলানা আজাদের বক্তব্য থেকেও সেটি পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে এসেছে। সে ইতিহাস পরে আলোচনা করব।

১৯৩৭ সালে জিন্নার কাছে নেহরুজীর চিঠিখানির কথা আগে উল্লেখ করেছি। সেটির মধ্যে নেহরু মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন একটি দলের নেতৃবৃন্দ বলে ঘোষণা করেছেন। সম্ভবত নেহরু সেই সময় থেকেই ভারতের মানচিত্র থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে জাতীয় মুক্তির কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন, না হলে বাংলাদেশে এই সময়ের অনেক আগে থেকেই কৃষককুলের যে নবজাগরণ শুরু হয়েছিল সেটা তাঁর মতো একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের চোখ কি করে এড়িয়ে গেল সেইটাই আশ্চর্যের কথা। আজ যুক্তবঙ্গের ইতিহাসের সমীক্ষা করতে গেলে চোখে পড়ে একদল শতাব্দীব্যাপী নিপীড়িত মানুষের রায়ের ফলেই এই বঙ্গদেশ একদিন ভেঙ্গে দুই দেশের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই শতাব্দীর অন্ধকারে থাকা কৃষককুলের ধীর জাগরণ শুরু হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কালে থেকে। এই জাগরণের নেতৃত্বে ছিলেন কিন্তু মুসলমান নেতাগণ, যার মধ্যে ফজলুল হক, জনাব নওশের আলী, জনাব বদরুদ্দোজা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আজ পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস ও এই প্রবল জনজাগরণের ইতিহাসকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে এই অংশের সাধারণ মানুষের ইতিহাস, তাদের আন্দোলনের ইতিহাসকে জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাদের উপর শতাব্দীব্যাপী মর্মান্তিক শোষণের ইতিহাস জানাও বিশেষভাবেই প্রয়োজন। না হলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা আকস্মিক বিস্ফোরণের সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে।

পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সাম্রাজ্যবাদী শসক-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে এদেশের কায়েমী স্বার্থবাদী জমিদারগোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন। ব্রিটিশ সরকার তাদের এজেন্ট এই সব দেশী জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার অপ্রতিহত ভাবে একশত বছরের অধিককাল চলতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে শহীদ তিতুমীর ও হাজী শরীয়তুল্লাহ জমিদারদের অত্যচারের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্ৰোহ পরিচালনা করেন। কিন্তু এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

একশত বছরের অধিককাল ব্রিটিশ অনুগ্রহপুষ্ট জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারে ও শোষণে বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক ও প্রজা সম্প্রদায় দেউলিয়ায় পরিণত হয়। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতাও এই শোষক শ্রেণীর করায়ত্ত হয়েছিল। তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানদ্বয়–জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বৃহৎ জমিদার ও শিল্পপতিদের কর্তৃত্ত্বাধীন হয়ে পড়ে। ঠিক এই সময় বাংলাদেশের কৃষককুলের স্বার্থরক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন জনাব ফজলুল হক। তিনিই প্রথম বাঙালী নেতা, যিনি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে বাংলাদেশের প্রজা ও কৃষক সাম্প্রদায়কে জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার এবং শোষণ থেকে মুক্ত করবার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তিনি একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে কৃষক ও প্রজার নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্যতিত তাদের মুক্তি কোনদিনই আসবে না। সব চাইতে আশ্চর্য লাগে যখন দেখা যায় যে বৃহত্তম দেশের এক অংশে যখন এক দল অসম্প্রদায়িক মুসলমান নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় সর্বহারা ও নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য আন্দোলন পরিচালিত হতে শুরু করেছে, তখন জাতীয় নেতৃত্বের ভাবীকালের দেশনায়কগণ এই জাগরণকে কোনরকম কোন মর্যাদা পর্যন্ত দান করে নি।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ফজলুল হককে পরাজিত করবার জন্য মুসলিম লীগ খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রার্থী দাঁড় করান। নির্বাচনের আগে ফজলুল হক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেই বিবৃতিটি সর্বকালীন ইতিহাসে তাঁকে গরীবের বন্ধু ও অবিভক্ত বাংলার একজন অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে প্রমাণ করবে।

“আজ আমি বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে এমন এক অতুলনীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে চলেছি যা এদেশের অর্থশালী নবাব ও স্বেচ্ছাচারী ‘নাইটদের’ বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামের বলিষ্ঠ প্রস্তুতি হিসাবে অমর হয়ে থাকবে। যদি এই নির্বাচনে আমি পরাজিত হই, তা হলে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পরাজয়ের চাইতেও বেশি গৌরবজনক হবে”

নির্বাচনে জনাব ফজলুল হক ১৩ হাজার ভোটে জয় লাভ করেন। এই নির্বাচন সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন তুর্কী লেখক খালেদা এদিব খানম (কামাল আতাতুর্কের এককালীন বিপ্লবী সহকর্মী ও বিখ্যাত তুর্কী বক্তা) তাঁর বিখ্যাত ‘ইনসাইড ইণ্ডিয়া’ বইতে। এদিব খানম তাঁর বইতে লিখেছেন যে, “শেরে বাংলার এই নির্বাচনী বিজয়ের পিছনে একটি জিনিসই বিশেষ ভাবে কাজ করেছিল, সেটা হচ্ছে জনাব ফজলুল হক ছিলেন কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের হাসিকান্নার শরিক। ফলে কৃষকেরা তাঁকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন। আর এই কারণেই তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী তাঁকে ঢোল সহরৎ করে নির্বাচনী প্রচার-অভিযান চালাবার দরকার হয় নি।

আগেই বলেছি যে ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বচনের পর বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনে ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ার প্রশ্নে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের আবেদন অগ্রাহ্য করবার ঘটনা থেকেই পাকিস্তান প্রশ্নের একটি ভিত্তি রচিত হয়েছিল, যে সমন্ধে মৌলানা আজাদ তাঁর ‘ India Wins Freedom’ বইতে সরাসরি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তথা জওহরলাল নেহরুকে দায়ী করেছেন :

“আমি এলাহাবাদে ফিরে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানতে পারলাম যে জবাহরলাল এক চিঠিতে চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং নবাব ইসমাইল খানকে জানিয়েছেন যে তাদের দু’জনের মধ্যে যে কোন একজনকে মন্ত্রি সভায় নেওয়া যেতে পারে। তিনি আরো বলেছেন যে এঁদের মধ্যে কাকে নেওয়া হবে সেটি মুসলিম লীগ দলই ঠিক করে দেবে। কিন্তু আমি যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে কিছুই করা হয়নি। অতএব, তাঁরা এই ব্যাপারে তাঁদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে জানান যে, তাঁরা জবাহরলালের প্রস্তাব মানতে রাজি নন।

এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনার সূত্রপাত করে। যদি উত্তর প্রদেশে লীগের এই একতার প্রস্তাবকে মেনে নেওয়া যেতো তবে অতি বাস্তবভাবেই মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যেতো। জবাওহরলালের কার্যকলাপ উত্তর প্রদেশের লীগকে নতুন ভাবে বাঁচবার রাস্তা করে দিল। ভারতের ইতিহাসের সমস্ত ছাত্রেরই জানা আছে যে এই উত্তর প্রদেশ থেকেই লীগের নতুন করে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়া। মিঃ জিন্না এই ঘটনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন এবং উল্টো চাপ সৃষ্টির রাস্তায় এগুতে শুরু করেন। যেটি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করেছিল।”

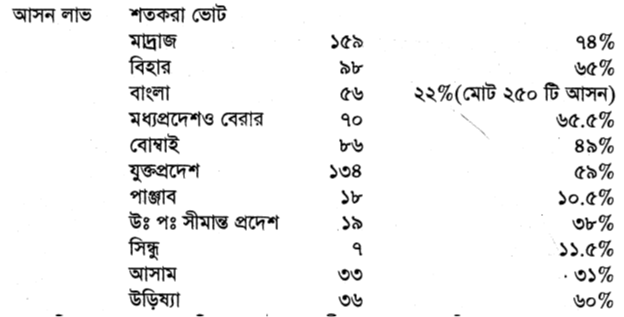

১৯৩৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে এগারটি প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার একটুখানি হিসাব দিলেই বোঝা যাবে যে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস দলের জনগণের মধ্যে কি ধরণের সমর্থন ছিল।

এগারটি প্রদেশের মধ্যে ছটি প্রদেশেই কংগ্রেসী সদস্যরা সংখ্যাধিক্য লাভ করেন।

১৭ ও১৮ মার্চ ১৯৩৭ দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ’ল। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে বলা হল যে, প্রাদেশিক লাটগণ যদি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, তাঁরা তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না বা আইনানুগ শাসন সম্পর্কে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করবেন না তা হলে’ কংগ্রেস সদস্যদের পক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্ভব। প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেস দলের নেতাকে লাট সাহেবের প্রদত্তএই প্রতিশ্রুতির কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে।

১৯৩৭ এর নির্বাচনের পটভূমিতে বাংলাদেশের কথা একটু বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন। এই নির্বাচনে পূণা চুক্তি অনুযায়ী হিন্দুদের দেওয়া হল ৮০ টি আসন এবং এই আশিটির মধ্যে ৩০ টি আসন অনুন্নতদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। অন্যদিকে অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাদেশেও মুসলমানদের মধ্যে একাধিক দল। নির্বাচনের পর দেখা গেল যে কোন দলই এখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নির্বাচনে জিততে পারেন নি। নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা দলের মধ্যে একটি আপস রফা হয় এবং জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই সময় সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন প্রদেশে যখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের টানাপোড়েন চলছে, ঠিক তখনই ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত করে জনগণ কর্তৃক বিপুল ভাবে অভিনন্দিত হতে শুরু করেন। একথা অনস্বীকার্য যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার শাসনকালে বাংলাদেশের কৃষক ও প্রজা সম্প্রদায়ের অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। কৃষক প্রজা সমিতির মূল কর্মসূচি অনুযায়ী শেরে বাংলা ১৯৩৮ সালে মহাজনী আইন পাশ করে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়কে মহাজনী ঋণ থেকে মুক্ত করেন। শেরেবাংলার নির্দেশে বাংলাদেশে ৬০ হাজার ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই আইনের বিরোধিতা করবার জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার মহাজন শ্ৰেণী তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু শেরেবাংলার অনমনীয় দৃঢ়তা ও তাঁর সহকর্মীদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার কাছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমস্ত চক্রান্তই ব্যর্থ হয়। এই একই বছরে তিনি বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করিয়ে জমির উপর কৃষকের মালিকানা স্থাপন করেন। এই আইনের ফলে জমিদারগণ শুধুমাত্র নির্ধারিত খাজনা আদায়ের অধিকার পায়। কিন্তু খাজনা বৃদ্ধির ও অন্যান্য কর আদায়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বকালে কৃষক ও প্রজা সাধারণের স্বার্থে এই যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজগুলি করা হয়েছিল তার দ্বারা কেবলমাত্র কৃষক সাধারণের উন্নতিই হল তাই নয়। এই কার্যকলাপের ফলে ফজলুল হক প্রভৃতি মুসলমান নেতৃবৃন্দের উপর সাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অধিক পরিমাণে বর্ধিত হল।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যপারে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল,১৯৩৮ সালে এই তিক্ততা আরো প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। এই বছর মিঃ জিন্না নেহরুর সঙ্গে এক সাক্ষাতে বললেন যে, ১৯২৯ সালের যে ১৪ দফা দাবীর ভিত্তিতে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল তিনি সেটি স্বীকার করেন এই দাবীর মধ্যে তিনি আরো অনেকগুলি দাবী যোগ করেন এবং সেই গুলিকে কার্যকরী করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁর দাবীর মধ্যে প্রধানত তিনটি দাবী ছিল মুখ্য–(১) কংগ্রেস কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের বিরোধিতা করতে পারবে না; (২) ত্রিবর্ণ পতাকার পরিবর্তন করতে হবে; (৩) বন্দেমাতরম গানটিকে বর্জন করতে হবে। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে কংগ্রেস বন্দেমাতরম গানের কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে দেবার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন, কিন্তু এই ঘটনাটি হিন্দু মুসলমান কোন সম্প্রদায়কেই সন্তুষ্ট করতে পারল না। ইতিমধ্যে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির জন্য জিন্নার সঙ্গে নেহরু ও সুভাষ বসুর কয়েক দফা আলোচনা হয়। কিন্তু সেই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি।

ইতিমধ্যে আবার নতুন সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ এই সময় ঘোষণা করে যে, তারা কংগ্রেসের সঙ্গে কোন ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে রাজি নয়। একমাত্র তারা কংগ্রেসের সঙ্গে বসতে রাজি থাকবে যদি কিনা কংগ্রেস মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমান সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি দল হিসাবে স্বীকার করে নিতে রাজি থাকে। একথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ সম্মেলন থেকে ‘পূর্ণ স্বাধীনতা’ দাবী করা হয় এবং এই একই সঙ্গে তাঁরা দাবী করেন যে ভারতবর্ষকে ‘একটি গণতান্ত্রিক ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যার মধ্যে সমস্ত সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের পূর্ণ অধিকার সংবিধানে মেনে নিতে হবে।’ –এই সম্মেলনের এই সমস্ত দাবী সমূহ কি কি ধরনের পরিবর্তন আনতে পেরেছিল সেটি বোঝা যায় এর পরবর্তী মাসে বিভিন্ন প্রাদেশিক সভাগুলিতে বিভিন্ন দলের প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী অধিক সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধিদের মুসলিম লীগে যোগদানের দ্বারা। যদিও তখন ‘পাকিস্তানের’ দাবী তেমন সোচ্চার হয়ে ওঠেনি কিন্তু জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ অতি ধীর পদক্ষেপে সেই দিকে এগুতে শুরু করেছিল। কারণ তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন ভাবে বাজিয়ে দেখে বুঝেছিলেন যে শক্ত হুমকিকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা সর্ববিষয়ে আপোষকামী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বহু দিন আগেই হারিয়ে ফেলেছেন। এই সময় আবার কংগ্রেসের ভিতরকার দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী শক্তি অন্তর্দ্বন্দ এই দলের মধ্যে গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি করে, এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্ব্ব যে জাতীয় রাজনীতির অগ্রগতিকেও রুদ্ধ করে দিয়েছিল সেটি পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় এই যে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ঠিক সেই মুহূর্তেও এই আত্মকলহ পরিত্যগ করে জাতির স্বার্থে একতাবদ্ধ হতে বিফল হয়েছেন। কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে সভাপতি পদের জন্য গান্ধীজী মনোনীত প্রার্থী পট্টধভী সীতারামাইয়ার পরাজয়ের পর গান্ধীজীর মতো নেতা যে ধরনের ব্যবহার করেছিলেন সে ঘটনার দ্বারা কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ একেবারে নগ্নভাবে জনসাধারণের চোখে ধরা পড়ে। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন যেয এই অধিবেশন থেকেই কংগ্রেসের মধ্যেকার বামপন্থী শক্তি দক্ষিণ পন্থী শক্তির দ্বারা কোণঠাসা হতে শুরু করে।

এর পরের বছর (১৯৩৯সালে) এপ্রিল-মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভা বসল কলকাতায়। এই সভায় সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ গঠন করলেন। এরপর কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব চরমে গিয়ে পৌঁছুল। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক সৃষ্টি হলেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই দল কংগ্রেসের সংগঠনকে দুর্বল করতে সক্ষম হল না। কারণ নিত্য অভ্যাসের মতো কংগ্রেসের রাজনীতিকে জাতীয় রাজনীতি হিসাবে মেনে নেওয়া তখন ভারতবাসীর একটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯৪০ সালকে এক দুঃখজনক বছর হিসাবে চিহ্নিত করা হয় বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিব্যাপ্তির জন্য। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯৪০ বহন করে এনেছে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক দুঃখকালের সূচনা। এই বছরই সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু -মুসলমান সম্প্রীতির সমস্ত রাস্তা ঐতিহাসিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পুরনো তিক্ততা নতুন ক্ষমতালাভের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এক হিংস্র পথযাত্রার সূচনা করলো ১৯৪০। এই সময়ের কিছুকাল আগে থেকেই মিঃ জিন্নার মতো একজন প্রগতি অভিমানী নেতা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদকে বদ্ধমূল করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচারে সরব হয়ে উঠেছিলেন। শুধু ধৰ্মই নয়, আচারে ব্যবহারে পোষাকে-পরিচ্ছদে, ভাষায়-সাহিত্যে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে হিন্দু এবং মুসলমান যে দুটি স্বতন্ত্র জাতি এই প্রচার তখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এই সঙ্কটময় বছরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যে দুই সম্মেল অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সম্মেলন দুটি বর্তমানকালে পিছন দিককার ইতিহাস বিচার করে বর্তমানের সূত্র সন্ধান পর্বে বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়।

এই বছর কংগ্রেসের অধিবেশন বসল রামগড়ে। এই সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জিন্নার সাম্প্রদায়িক উসকানীর বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষ আত্মকর্তৃত্ব লাভ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাত থেকে সংখ্যালঘিষ্ঠদের যে কোনরূপ কোন নির্যাতনের ভয় নেই সেটি অতি পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেন। তিনি তাঁর ভাষণের উপসংহারে এই দুই সম্প্রদায়ের একত্মতা সম্বন্ধে যে বক্তব্য রাখেন সেটি চিরকাল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির একটি অন্যতম অবদান হিসাবে নিঃসন্দেহে ইতিহাসের স্বীকৃতি লাভ করবে। তিনি বলেনঃ

“গত এগার শ’ বছরের ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের (হিন্দু ও মুসলমান) উভয়েরই কীর্তিগৌরবে সমুজ্জ্বল। আমাদের ভাষায়, কাব্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, পোশাক- পরিচ্ছদ,আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ঘটনা–এর সপক্ষে উভয়েরই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। জাতীয় জীবনের এমন কোন দিকই নাই যার উপর এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ছাপ না পড়েছে। আমাদের ভাষা পৃথক ছিল, কিন্তু কালে আমরা এক ভাষাতেই কথা বলতে শিখেছি। আমাদের আচার -ব্যবহার, রীতি-নীতি, স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া হওয়ায় শেষে উভয়ের সংমিশ্রনে এসবই অভিন্ন আকারে দেখা দিয়েছে। আমাদের আগেকার পোষাক পুরাতন চিত্রে দৃষ্ট হয়। আজকাল কাউকে আর এরূপ পোশাকে দেখা যায় এই সম্মিলিত সম্পদ আমাদের এক জাতীয়তারই প্রতীক। আমরা এটা পরিত্যাগ করে সে যুগে ফিরে যাব না যেখানে আমরা স্বতন্ত্র ছিলাম। যদি কোন হিন্দু মনে করেন যে হাজার বছর পূর্বেকার হিন্দু জীবন-যাপন প্রণালী আবার ফিরিয়ে আনবেন তবে বলতে হবে এ তাঁর দিবাস্বপ্ন। আবার যদি কোন মুসলমান মনে করেন যে, হাজার বছর পূর্বে ইরাণ ও সর্ব এশিয়ার যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সঙ্গে বয়ে এনেছিলেম তা সবই তিনি জাগিয়ে তুলবেন তবে তিনিও সমান ভ্রান্ত। তাঁদের এই ভ্রান্তি যত শীঘ্র দূর হয় ততই মঙ্গল। এই দুইটি চিন্তাই অস্বাভাবিক। বাস্তবের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। আমার দৃঢ় মত এই। ধর্মে এরূপ পুনরুজ্জীবনের অবকাশ আছে, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে এর কোন স্থান নেই।

১৯৪০সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পাশাপাশি মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশন বসে এবং এই অধিবেশনেই পাকিস্তানের দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই অধিবেশন থেকে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধেও তীব্র মন্তব্য করা হয় এবং ভারত বিভাগের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়ে এক প্রস্তাব পাশ করা হয়। মূল প্রস্তাবটিতে দেশ বিভাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দাবী জানান হয়ঃ

“The following basic principle, namety that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial adjustments as may be necessary, that the area in which the Muslims are numericallyin a majority as in the northwestern and eastern zones of India should be grouped to constitute ‘Independent States’ in which the Constituent units shall be autonomous and sovereign.”_

লাহোর সম্মেলনের বিস্তৃত আলোচনা করবার আগে এখানে একটুখানি উল্লেখের প্রয়োজন যে, আজ পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে উঠে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) কে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য করেছে তার মূলে রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগণ কর্তৃক লাহোর প্রস্তাবকে মেনে নেবার অসম্মতি। এসম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে। এখন লাহোর অধিবেশনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এই অধিবেশন থেকে লীগ নেতৃবৃন্দ যদিও ভারতের স্বাধীনতা লাভের বিষয়টিকে’ অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোষণাকরেন। কিন্তু সমস্ত কিছু বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ‘দুই জাতি তত্ত্বে’র যৌক্তিকতা প্রমাণের প্রবল জোয়ার। জিন্না তাঁর সভাপতির ভাষণে যে বক্তব্য রাখেন সেটি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ

“এই বিষয়টি আমার বোধগম্য হচ্ছে না যে আমাদের হিন্দু বন্ধুরা কেন ইসলাম ও হিন্দুধর্মের আসল প্রকৃতি বুঝতে ভুল করছেন। আসল অর্থে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তাঁদের ধর্ম তো সেই ধরণের ধর্ম নয়। সত্যি কথা বলতে কি এটা বিভিন্ন ধরণের সামাজিক রীতি ও সংস্কারের সমন্বয়, এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের কথা কেউ যদি ভেবে থাকেন তবে সেটি স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। হিন্দু ও মুসলমানগণ সম্পূর্ণ দুই স্বতন্ত্র ধর্ম, দর্শন, সামাজিক সংস্কার ও সাহিত্যের থেকে উদ্ভূত।… এমনকি হিন্দু ও মুসলমানগণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইতিহাসের ধারা থেকে তাদের অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকে।

এইভাবে আরো বিশদভাবে মিঃ জিন্না তাঁর সভাপতির ভাষণে কেবলমাত্র ‘দুই জাতি তত্ত্ব’ কেই সোচ্চার ভাবে উপস্থিত করেন।

১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে মিঃ জিন্নার দুই জাতি তত্ত্বের ওকালতিকে যদি দীর্ঘ ইতিহাস থেকে আলাদা করে দেখা যায় তবে হয়তো খুব একটা আশ্চর্য লাগে না, কিন্তু তখনই আশ্চর্য লাগে যখন কিনা দেখা যায় যে ১৯১৬ সালে এই একই ব্যক্তি বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভাষণে সভাস্থ সকলকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আর তখনই প্রশ্ন ওঠে মিঃ জিন্নার পরিবর্তনের জন্য তাঁর ক্ষমতালোভী মনটি দায়ী না দায়ী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের এক অংশের আপোষহীন মনোভাব?

১৯১৬ সালে যখন লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস – লীগ মৈত্রী বন্ধনের চুক্তি সম্পাদিত হল তারপরই এই দুই দলের একটি যুক্ত অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে প্রবীন কংগ্রেস নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক ঘোষনা করেনঃ

It has been said, gentlemen, by some that we Hindus have yielded too much to our Mahammedan brethren. I am sure I represent the sense of the Hindu community all over India when I say that we could not have yielded too much.. when we have to fight against a third party, it is a very great thng, a very importaont event, that we stand on this platform united, united in race, united in religion, united as regards all different shades of political creed”

একই ভাবে জিন্না সভায় সভাপতির ভাষণে বলেনঃ

“I have been a staunch Congressman throughout my lige and have been no lover of sectarian cries. But it appears to me that the reproach of separatism sometimes levelled at the Mussalmans is singularly inept and wide of the mark when I lee this great communal organisation rapidly growing into a powerful factor for the birth of a united India,’

দুই

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরের মুসলিম লীগ সম্মেলন থেকে দেশ বিভাগের যে দাবী উঠেছিল, তখন থেকে দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত সেই ভূত জাতীয় ক্রগ্রেসের নেতাদের চিন্তার রাজ্যে নিয়ত তাড়া করে বেড়িয়েছে। যার ফলে তাঁরা আরো অতিমাত্রায়া বিক্ষুদ্ধ ও চঞ্চল ভাবে ঘটনার স্বচ্ছ গতিবেগকে অধিকতর জটিলতার দিকে নিয়ে গেছেন। জিন্নার ‘দুই জাতি’ তত্ত্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাগণ হিন্দুরাষ্ট্রের দাবীকে এমন একটি হাস্যকর পর্যায়ে দাঁড় করালেন এবং বললেন যে ভারতবর্ষে মুসমলমানদের কোন দাবীই তাঁরা মানেন না।

এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যেকার সম্পর্ক ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে লাগল। বিভিন্ন প্রদেশে আবার পুনরুদ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হতে শুরু করল।

এই সময়কার বাংলাদেশের অবস্থা একটু বিশেষ করে আলোচনা করা দরকার। নতুন শাসন- তন্ত্র প্রবর্তন অবধি বাংলার রাজনীতি অদ্ভুত রূপ ধারণ করল। বাংলার কংগ্রেস দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে উঠল। ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে অমান্য করে আর একটি কমিটি গঠিত হল এবং বাংলাদেশের আইন সভাতেও এদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হল। সুভাষচন্দ্রবসু রামগড় সম্মেলনের পর কলকাতার সন্দেহজনক অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ প্রকাশ্য রাজপথ থেকে যাতে সরিয়ে দেওয়া হয় সেই জন্য আন্দোলন চালালেন। বহু স্বেচ্ছাসেবক এই জন্য নির্যাতিত হয় এবং তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ হন। তবে সুখের বিষয় যে স্মৃতিস্তম্ভটিকে এরপর প্রকাশ্য রাজপথ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই কাজের প্রধান হোতা ছিলেন হক সাহেব। এর পর অন্তরীণ থাকাকালে ১৯৪১ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে তিনি স্বগৃহ থেকে নিখোঁজ হলেন। এদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাংলাদেশের-আকাশ বাতাস বিষিয়ে তুলল। যদিও তখন মন্ত্রি সভা ছিল মুসলিম লীগ পরিচালিত, তবুও হিন্দু সদস্যদের মতো একদল মুসলমান সদস্যও মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করেন এবং একে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনে সাহায্য করেন। ১৯৪১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এবারে মুখ্যমন্ত্রী হলেন জনাব ফজলুল হক। এই মন্ত্রিসভা গঠনের পিছনে শরৎচন্দ্র বসুই ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা।

এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শাসকগণ এই সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলকেই এই যুদ্ধে সাহায্য করবার জন্য বিভিন্ন ভাবে আবেদন নিবেদন করতে থাকেন। কিন্তু কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে এবং ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী বৈঠকসমূহে স্বদেশের শাসনতন্ত্র গঠন সম্পর্কে বলেছেন যে যুদ্ধকার্যে ব্রিটেন তথা মিত্রপক্ষকে সার্থকভাবে সাহায্য করতে হলে স্বদেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্ত আবশ্যক। মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগও ব্রিটেনকে সাহায্য করতে অসম্মত হন, কিন্তু তা অন্য কারণে। এর কিছুকাল আগে হায়দরাবাদের অধ্যাপক আবদুল লতিফ ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ভাগ করে একটি ভাবী শাসন-তন্ত্রের পরিকল্পনা করেন এবং মুসলমান -প্রধান অংশের নাম দেন পাকিস্তান। সেই সময় জিন্না সাহেব অনবরত প্রচার করতে থাকেন যে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ মুসলমানদের উপর অত্যাচার অনাচার করছে, এই জন্য ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে মুসলমান – প্রধান অংশকে সর্ববিষয়ে সম্পূৰ্ণ আত্মকর্তৃত্ব দিতে হবে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, জিন্না সাহেব যখন এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে ব্যস্ত, তখন পাকিস্তান কথাটির প্রবর্তক অধ্য্যাপক আব্দুল লতিফ কিন্তু এই লীগ- মার্কা পাকিস্তান ব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়া হবে কি হবে না প্রশ্নে ১৯৪২ সাল নাগাদ কংগ্রেস ও ব্রিটিশ শাসকদের দ্বন্দ চরমে উঠল। এই সময় আগস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা ভাতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঝটিকা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে যুদ্ধের সুবিধার জন্য বাংলাদেশের বাহু অঞ্চলের অধিবাসীদের ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছিল। এতে সাধারণ মানুষের কষ্টের আর শেষ থাকলনা। এরই মধ্যে আবার, ১৯৪২ সালে ১৬ অক্টোবর তারিখে নিদারুণ ঘুর্ণিবাত্যায় মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার প্রভূত ক্ষতি সাধিত হল। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও আগস্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীদের উপর যে দমন নীতি প্রযুক্ত হতে আরম্ভ হয়েছিল তার এতটুকুও হ্রাস পায়নি। প্রায় ৩৫ হাজার লোক এই ঘূর্ণিঝড়ে মারা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়ে যায় এবং শস্যাদি নষ্ট হয়ে অন্নাভাব শুরু হয়। কিন্তু এই সব ঘটনা সত্ত্বে ও ব্রিটিশ সরকার জাপানের অগ্রগতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব অঞ্চলেও যুদ্ধ-আইন প্রয়োগ করেন। এর ফলে ক্রমে ক্রমে খাদ্যশস্যের দর চড়তে থাকে। ১৯৪৩সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের ফজলুল হক মন্ত্রিসভা মেদিনীপুলে সরকারী অনাচারের রাশ টানতে গিয়ে লাটসাহেব তথা ইংরেজ বণিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরাগ ভাজন হন। নৈসর্গিক বিপর্যয়ে এবং সরকারী নীতির ফলে জনগণের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদির ভীষণ অভাব অনুভূত হতে লাগল। সে সময় ওইরূপ একটি জনপ্রিয় মন্ত্রিসভার হাতে কর্তৃত্বভার থাকলে দেশবাসীর হয়তো কতকটা সুবিধা হতে পারত, কিন্তু কর্তৃপক্ষের চক্রান্তের ফলে তারও পতন ঘটল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই ঘটনার ১১বছর পর ১৯৫৪ সালে জনাব ফজলুল হক আবার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস মন্ত্রিত্ব করবার পরই ‘রাজদ্রোহিতার’ অপরাধে তাঁর মন্ত্রিত্ব খারিজ হয়ে যায়। এই বারও তিনি জনসাধারনের মঙ্গলের জন্য তথা সমগ্রবাংলাদেশ ও বাঙালীর উন্নতি বিধান করতে গিয়ে পাকিস্তানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের বিরাগভাজন হবার ফলেই এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

হক মন্ত্রিসভা পতনের একমাস পর স্যার নাজিমুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রিত্বে বাংলাদেশে পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠিত হল। এঁরা ছিলেন মুসলিম লীগপন্থী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী। এই সময় থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আরো অবনতির দিকে যায়। এই মন্ত্রিসভার কার্যকালে বাংলা দেশে কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখা দেয়। যে মন্বন্তরের ফলে বলি হয়েছিলেন ৫০ লক্ষ বাঙালী। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ আবার জমে উঠল। আবার দরকষাকষি শুরু হল দেশ ভাগাভাগি নিয়ে। কারণ, বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশদের আভ্যন্তরীন টানাপোড়েন এমন চরমে উঠল যে ভারতীয় নেতারা বুঝতে পারলেন যে ভারত এবার স্বাধীনতা পাবেই। তারপর যুদ্ধের ঠিক পরই ব্রিটেনে শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসার ফলে এই সম্ভাবনা বাস্তবেরূপ নিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শুরু হল ‘পিঠে ভাগের’ দরকষাকষি

১৯৪৫ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে এক সাংবাদিক সাক্ষাতকারে মিঃ জিন্না ব্যক্ত করলেন মুসলিম লীগের দাবী এবং উদ্দেশ্য। যে বক্তব্যে তিনি বিগত ১৯৪০সালের লাহোর অধিবেশনের চাইতেও একধাপ এগিয়ে গেলেন। মিঃ জিন্না বললেনঃ

“আজ ভারতের রাজনীতিতে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেটি মূলত ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যকার ব্যপার নয়। এই ঘটনাটির মূলে রয়েছে হিন্দু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দ্বন্দ্ব। কোন কিছুরই সমাধান হতে পারে না বা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পাকিস্তানের দাবী মেনে নেওয়া হচ্ছে।”

এখানে স্মরন করা যেতে পারে যে ১৯৩৭ সালে নেহরু মুসলিম লীগকে যে জবাব দিয়েছিলেন মিঃ জিন্না ১৯৪৫-এ তারই প্রতিশোধ গ্রহন করলেন। মিঃ জিন্না আরো বললেন : “একটি নয়, এখানে সংবিধান তৈরীর জন্য দুটি আলাদা দল করতে হবে। যার একদল হিন্দুস্থানের সংবিধান রচনা করবে এবং অন্যটি করবে পাকিস্তানের জন্য।

“আমরা দশ মিনিটে ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারি যদি মিঃ গান্ধী বলেন, ‘আমি পাকিস্তানকে স্বীকার করে নিচ্ছি। আমি স্বীকার করছি যে, ভারতবর্ষের এক চতুর্থাংশ অধিবাসী যে ছটি প্রদেশে থাকে–সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলাদেশ ও আসাম–বর্তমানে যে সীমারেখা আছে সেই রকম অবস্থাতেই পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হবে।’

“এটা খুবই সম্ভব যে দুই দেশের অধিবাসীদের স্থানান্তর করা হবে, যদি কিনা সেটা ইচ্ছাপূর্ণ হয়। সীমানা রেখার নির্ধারণের ব্যাপারটিও ঠিক করতে হবে। যদি এগুলি সবই হয় তবে বর্তমান প্রাদেশিক সীমারেখাকে ভবিষ্যত পাকিস্তানের সীমারেখা হিসাবে মেনে নিতে হবে। আমাদের পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো হবে ফেডালেন ধরনের যার মধ্যে প্রতিটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন অধিকার থাকবে।…”

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে যে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগণ জিন্নার নামে অশ্রুপাত না করে কথা বলেন না, সেই শাসকগণ জিন্নার মৃত্যুর পরই ভুলে গেছেন যে জিন্নাই সেই ব্যক্তি যিনি ১৯৪০ সাল থেকে পাকিস্তানের উদ্ভব পর্যন্ত বার বার বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে স্বীকৃতি দান করবার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকদের দীর্ঘকাল যাবত যে বিরোধ সেই বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণই ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবী। অতএব বোঝা যাচ্ছে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে স্বর্থান্বেষী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে যে সমস্ত আশ্বাস দিয়েছিলেন সেগুলি কেবল মাত্র ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। তারই ফল হিসাবে পাকিস্তানের উদ্ভবকাল থেকেই শুরু হয়েছে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে সংগ্রাম। যার পূর্ণ পরিণতি পরিলক্ষিত হয়েছে ২৬ মার্চ ১৯৭১- এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করবার মাধ্যমে।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৬ সালে আবার সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এইবারকার নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেস নেতৃত্বের দাম্ভিকতাকে চূর্ণ করেছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর এই কয়েক বছরের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব যে কি পরিমাণে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনগণের কাছ থেকে সরে গেছেন তার প্রমাণ মিললো এই নির্বাচনে।

এই নির্বাচনে বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় বিপুল ভাবে মুসলিম লীগকে ‘পাকিস্তান দাবীর’ ভিত্তিতে জয়যুক্ত করে। ঠিক এই সময় বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তার এক ছোট্ট বিবরণ দিয়েছেন ডোনাল্ট এন উইলবার তাঁর ‘পাকিস্তান’ বইতে :

The cmmerce of the province, however, was clearly dominated by the Hindus; at the time of partition only 358 out of 2,237 large land holders in Bengal were Moslem; the Hindus controlled the large and profitable jute business; the professions; and moneylending were mostly Hindu occupations; and Hindus held most of the higher civil service posts. Although some of the Moslem political leaders in Bengal were enthusiastic about the idea of Pakistan, all were extrmely reluctant to see the province partitioned. Yet most Moslems and Islamic state seemed to be the only answer to the long-resented domination by the Hindus, even at the price of the partition of the province. The appeal of Pakistan was for Bengal’s Moslems both religious and economic.”

বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় যে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল তার মধ্যে শতাব্দীব্যাপী হিন্দু জমিদারদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার আশা যেমন একদিকে সোচ্চার হয়ে উঠছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই অন্যদিকে তাঁরা মনে করেছিলেন যে দেশ ভাগ হয়ে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলে ‘আল্লাহর চোখে সকলেই সমান’ এই ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠবে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে তাঁদের ধারণা সে সময় ভুল ছিল। তাই ধর্মের জিগির তুলে তাদের শাসন করছে অন্য একদল শোষক। তাই নতুন ভাবনার ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছিল পূর্ববাংলার আন্দোলনের পটভূমি। যে গণ-আন্দোলন জিন্নার জীবদ্দশা থেকেই প্রায় পশ্চিম পাকিস্তানী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওরঠে।

এখানে আবার ১৯৪৬-এর সময় থেকে শুরু করতে হবে। কারণ ১৯৪৬এর মার্চ মাসে যখন ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে এলো তখন থেকে ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত কালের রাজনৈতিক তৎপরতাও ছিল যেমন তীব্র-গতিসম্পন্ন, তেমন অন্যদিকে, ঠিক এই সময় হিন্দু- মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের ক্ষমতার লোভের যে ভাবে নগ্ন প্রকাশ ঘটে এর পূর্বে সেটি এত বীভৎস ভাবে চোখে পড়েনি।

ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে এসেছিলেন, প্রথমত ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্তের এক চুড়ান্ত মীমাংসা করতে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় নেতারা যাতে স্বাধীনতার প্রশ্নে নিজেরাই একটি নির্দিষ্ট পথ দেখাতে সক্ষম হতে পারেন সেইজন্য তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করতে। কিন্তু কয়েকদিন কথাবার্তা চলবার পরই এই আলোচানায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হলো। মিঃ জিন্নার–‘পাকিস্তান দাবী না মানলে কোন আলোচনাই সম্ভব নয় ‘ -ঘোষণা এই অচল অবস্থাকে ত্বরান্বিত করল। সত্যি কথা বলতে কি ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যগণ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছাড়া কারো সঙ্গে আলোচনা করে তেমন খুশী হতে পারেন নি। আবুল কালম আজাদ নিজে মুসলমান ছিলেন এবং তাঁর কথাবার্তা ও লেখনী থেকে খুব পরিস্কার বোঝা যায় যে তিনি স্বাধীনতার পর হিন্দু ভারতে মুসলমানদের অবস্থা কি হবে, সেই সম্বন্ধে খুবই দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি সব সময়ই বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য জিন্নার পাকিস্তান তৈরীর যে পরিকল্পনা সেই পথে কোন সময়েই মুসলমানদের সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আজাদ কংগ্রেসের মধ্যেকার বিভিন্ন হিন্দু বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলবার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে যদি ঠিক ভাবে পরিকল্পনা মাফিক সবকিছুই হয় তবে অবিভক্ত ভারতে স্বাধীনতার পর হিন্দু- মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা সম্ভব হতে পারে। তিনি এই বিষয়ে ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গেও কয়েক দফা আলোচনা করেন। এই বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা ও সমীক্ষার পর তিনি ১৯৪৬ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে এক ঘোষণাপত্রে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। ইতিহাসের পাঠকদের কাছে সেটির চিরস্থায়ী মূল্য আছে। আজাদ লিখলেনঃ

“আমি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীটিকে সর্বতোভাবে বিবেচনা করে দেখলাম। একজন ভারতবাসী হিসাবে ভবিষ্যতে এটি ভারতবর্ষের পক্ষে কতটা উপযোগী সেটিও বিচার করে দেখেছি। একজন মুসলমান হিসাবেও এটি আমি বিচার করে দেখেছি যে ভবিষ্যতে এটি মুসলমানদের ভাগ্যকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই পরিকল্পনাটিকে সর্বতোভাবে বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি, এটি শুধুমাত্র ভারতবর্ষেরই ক্ষতি করবে তাই নয়, এই পরিকল্পনা ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষেও ক্ষতিকর। সত্যিকথা বলতে কি এই পরিকল্পনা সমস্যাগুলির সমাধান করার চাইতে সমস্যাগুলিকে আরো বাড়িয়ে দেবে।

“একথা আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে পাকিস্তান কথাটাই আমার অভিরুচির বিরুদ্ধে। এই নামের দ্বারা এইটাই বোঝায় যে, পৃথিবীর কিছুটা জায়গাই শুধু পবিত্র, অন্য সব জায়গা অপবিত্র। এইভাবে পবিত্র ও অপবিত্র তরিকায় দেশ ভাগ ইসলামবিরোধী এবং ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুত। ইসলাম এই ধরনের কোন ভাগাভাগি স্বীকার করে না। আল্লাহর দূত বলেছেন–‘আল্লাহ্ সমস্ত পৃথিবীটাকেই আমার মসজিদ হিসাবে গড়েছেন।‘এছাড়া আমার মনে হয় যে, পাকিস্তানের পরিকল্পনা পরাজিত মনোভাবের প্রতীক এবং এটি ইহুদীদের মাতৃভূমির দাবীর মতোই দাবী। একথা অতি পরিষ্কার ভাবেই স্বীকার করতে হয় যে যেহেতু ভারতের মুসলমানগণ সারা ভারতকে নিজেদের শাসনে রাখতে পারবেন না সেইজন্য তাঁরা ভারতবর্ষের একটি কোণকে বেছে নিয়েছেন যেখানে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। যে কেউই ইহুদীদের একটি নির্দিষ্ট মাতৃভুমির দাবীকে মেনে নিতে পারেন, কারণ তাঁরা সারা পৃথিবীময় বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করছেন। এবং কোন দেশেরই ব্যাপারে তাঁরা কোন বক্তব্য রাখতে পারেন না। ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সারা ভারতবর্ষে ৯ কোটির উপর মুসলমান জনগণ সংখ্যার দিক থেকে ও গুণের দিক থেকে ভারতবর্ষের জনজীবনে ও শাসনঘটিত সমস্ত ব্যাপারেই যথেষ্ট প্রভাবশালী। এতদুপরি প্রকৃতি তাদেরকে সাহায্য করেছে কয়েকটি বিশেষ জায়গায় তাদের একত্র করে।”

এই বাস্তব অবস্থায় পাকিস্তানের দাবীর কোন মূল্যই থাকতে পারে না। একজন মুসলমান হিসাবে আমি তো কিছুতেই সমস্ত ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব থেকে আমাদের সরিয়ে নেবার কথা ভাবতেও পারিনা। আমি মনে করি যে, যেটি আমার প্রাপ্য ও যেটিতে আমার অধিকার আছে সেটি থেকে সরে যাওয়া ভীরুতারই নামান্তর।’

আজাদ শুধু এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকলেন না তিনি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, পাকিস্তান পরিকল্পার মধ্যে যাই থাক না কেন, ভারতবর্ষকে কখনই ভাগ করা চলতে পারে না। সব চাইতে দুঃখের কথা এই যে তিনি যেভাবে বিষয়টিকে বুঝেছিলেন এবং বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা ব্যাপারটা সেই প্রগতিশীলতার আলোকে বুঝতে অপারগ হলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, মুসলমানদের একটাই মাত্র ভয় ছিল অবিভক্ত ভারতে স্বাধীনতার সম্বন্ধে, তারা মনে করত যে ভারত বিভাগ না হয়ে স্বাধীনতা হলে কেন্দ্রের যে সরকার স্থাপিত হবে সেটি হবে হিন্দু সরকার এবং তারা মুসলমানদের নির্যাতন করবে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আজাদ এক পরিকল্পনা দিয়ে বললেন যে-”মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলি যে যার নিজের প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাবে। এই একই সঙ্গে বৃহত্তম স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেবার অধিকারও তাদের থাকবে।”

এই প্রস্তাব ছাড়া বৃহত্তর ভাবে তিনি যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেটি নিম্নরূপঃ

“The situation of India is such that all attempts to establish a centralised and unitary government are bound to fail. Equally doomed to failure is the attempt to divied India into two states. After considering all aspects of the questions, I have come to the conclusion that the only solution can be on the lines embodied in the Congress formula which allows room for developmedt both the provinces and to India as a whole… I am one of those who consider the present chapter of communal bitterness and differences ad a transient phase of India assumes the responsiblity of her own destiny. I am reminded of a saying of Gladstone that the best cure for a man’s fear of water is to throw him into it. Similarly, India must assume responsibility and administer her own affairs before fears and suspicion can be fully allayed, when India attains her destiny, she will forget the present chapter of communal suspicion and conflict and face the problems of modern life from the modern point of view. Difference will no doubt persist but they will be of economic, not communal. Opposition among political parties will continue, but they will be based not on religion but on economic and political issues. Class and not the Community will be the basis of future alignments and policies will be shaped accordingly.

আজাদের কি সাংঘাতিক দূরদৃষ্টি ছিল এই শেষ কয়েক লাইনেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে যে সাম্প্রাদায়িকতা ও ধর্মের জিগির তুলে একদল স্বার্থন্বেষী লোক চিরকাল মূল লড়াইকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সেই অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। শ্রেণী সংগ্রাম ইতিহাসের গতিপথে অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দিতে বাধ্য। সেই সত্যই আজাদ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, আর সেই উপলব্ধির আলোকে তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো বলেছিলেন-‘Class and not the community will be the basis of futute alignments and policies will be shaped accordingly.`

শুধু ১৯৬৪ সালেই নয়, তার বহু পূর্বেও যে আজাদ এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ মেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর মতামত থেকে। ক্রিপস মিশন যখন যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে এলো, তখন আজাদের উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণঃ-

“The whole world was bound to change after the war. No one who was aware of the world’s political situation could doubt the India would become free.”-

১৯৪৬ সালে, আজাদের পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ক্যাবিনেট মিশন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতার কাছেই একটি প্রস্তাব রাখল। প্রস্তাবে বলা হল যে ভারতবর্ষকে ভাগ করা হবে না তবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র তিনটি বিষয়ের কর্তৃত্ব থাকবে–প্রতিরক্ষা, বহির্বিষয়ক সংযোগ এবং অন্তর্দেশী সংযোগ সংস্থাপন। এছাড়া সমস্ত দেশকে তিনটি পরিচালনা ইউনিট ভুক্ত করা হবে। গ্রুপ-‘এ’ প্রদেশগুলিতে থাকবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। গ্রুপ-‘বি’-তে থাকবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান, যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ট। গ্রুপ-‘সি’-তে থাকবে বাংলা ও আসাম যেখানে মুসলমানগণ অল্প কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ।

প্রত্যেককে খুব আশ্চর্য করে দিয়ে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ এই পরিকল্পনায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং ভাইসরয় ও ক্যাবিনেট মিশনকে বললেন যে তাঁরা অগ্রসর হতে পারেন। এমন কি গান্ধীজী ও এই দলিলটি পড়ে উক্তি করেছিলেন যে, এমন ধরনের সুন্দর দলিল তিনি ইতিপূর্বে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কোনদিন আশা করেন নি এবং এটি নিঃসন্দেহে এই দুঃখের দেশকে দুঃখমুক্ত হতে সাহায্য করবে।

এই সময় সারাদেশ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ আজাদকে স্বাগত জানান হল। মিঃ জিন্না তাঁর লীগ বন্ধুদের বললেন এই প্রস্তাব তাঁর পাকিস্তান দাবীর খুবই কাছাকাছি।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে মিঃ জিন্না ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব আপাত মেনে নিলেও, হিন্দু নেতাদের সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সেই ১৯৩৭-এর ধাক্কা তাঁকে প্রতিনিয়তই কংগ্রেসী নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁর অনাস্থা ভাবকে জাগিয়ে তুলেছে। এই সময় আবার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সভাপতি পদ নিয়ে কলহ তীব্র আকার ধারণ করলো। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন সমর্থকগণ চাইছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সভাপতি হলে সুবিধা হয়। অন্যদিকে প্রগতিশীল দল চাইছিলেন জহুরলাল নেহরুকে সভাপতি হিসাবে। অবশেষে নেহরুই সভাপতি হয়েছিলেন কিন্তু সেই সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার দক্ষিণ ও বাম অংশের যে ঝগড়া প্রকাশ পেয়েছিল সেটি উত্তরকালে আরো তীব্রতর হয়ে বর্তমান ইতিহাসকেও প্রভাবিত করেছে। অবশ্য এইখানে সেই ইতিহাস আলোচনা অবান্তর।

১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন। এবং সভাপতি হবার পর তিনি এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকার আহবান করলেন। এই সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি যে সমস্ত কথাবার্তা বললেন ইতিহাস প্রমাণ করে সেই কথাবার্তাই ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাকে বানচাল করে ভারত বিভাগকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করল। সাংবাদিকগণ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে কিনা? নেহরু তার উত্তরে তাঁর কাব্যিক ইংরেজীতে বললেন-”Completely unfeltered by agreements and free to meet all situations as they arise.”-তাঁর কথার সরল অর্থ দাঁড়াল যে ইচ্ছা করলে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে এদিক ওদিক করাও যেতে পারে। যদিও তিনি পরে বলেছিলেন যে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে এই মিশনের প্রস্তাবকে অদলবদল করতে তিনি কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছা পোষণ করেন না।

নেহরু তখনই বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি যে কি ধরনের মারাত্মক উক্তি করেছিলেন পরবর্তীকালে ভারত বিভাগই একমাত্র তার সাক্ষ্য। নেহরুর বক্তব্য সমস্ত কাগজে বিরাটাকারে ছাপা হল। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জিন্না এটিকে ‘কংগ্রেসের বদ মতলব’ বলে চিৎকার শুরু করে দিলেন।

আজাদ এই ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর ‘ইণ্ডিয়া ইউনস্ ফ্রিডমে’ লিখেছেনঃ

“Jawaharlal is one of my dearest friends and his contribution to India’s national life is second to none. He has worked and suffered for India’s freedom, and since attainment of Independence he has become the symbol of our national unity and progress. I have nevertheless to say with regret that he is at times apt to be carried away by his feelings. Not only so, but sometimes he is so impressed by theoretical considerations that he is apt to undarestimate the realities of situation. The mistake of 1946 prove …. coslty.”

মিঃ জিন্না স্বভাবতই ক্ষেপে গিয়েছিলেন এবং তিনি খুব অল্পসময়ের মধ্যেই লীগ নেতৃত্বকে বোঝালেন যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করা খুবই অন্যায় হয়েছে, এবং তিনি একথাও বললেন যে কংগ্রেস খানিকটা ভাল হয়েছে বলে তিনি যে ধারণা করেছিলেন সেটিও ভুল।

১৯৪৬ সালের ২৭ জুলাই তারিখে মুসলিম লীগের সভা ডাকা হল। এই সভাতেই ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে বাতিল করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। এবং এখান থেকে ১৬ আগষ্ট, ১৯৪৬-সারা ভারতবর্ষে পাকিস্তানের দাবীতে ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে’ পালন করবার আহ্বান জানান হল। জিন্না এই সময় ঘোষণা করলেন-”আমাদের সামনে দুটি পথ, হয় বিভক্ত ভারত, তা না হলে চূর্ণবিচূর্ণ ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারত।”

ইতিহাস প্রমাণ করে জিন্নার দুই আশাই ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি একাধারে বিভক্ত ভারতকে লাভ করেছিলেন এবং অপরদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারতকেও পেয়েছিলেন।

২৭ জুলাই থেকে ১৬ আগষ্ট মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধান। এই সময় সারা দেশের মুসলমান সম্প্রদায় অস্থির হয়ে উঠলেন তাঁদের ইস্পিত ১৬ তারিখের জন্য। ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’-এর ধ্বনিতে ছাপিয়ে গেল ‘করেঙ্গে ইয়ে ময়েঙ্গে’র শপথ। তখন বাংলাদেশে চলছিল মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী। সোহরাওয়াদ্দী যদিও মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ছিলেন, এবং জিন্নার পাকিস্তান দাবীকে সমর্থনও করতেন, তবুও জিন্না তাঁকে বিশ্বাস করতেন না। কারণ জিন্না জানতেন যে সোহরাওয়ার্দ্দী যতই মুখে পাকিস্তানকে সমর্থন করুন না কেন তলে তলে তিনি এই মওকায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করে নিয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান এই দুই রাষ্ট্রেরই তোয়াক্কা না করে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করবেন। সোহরাওয়ার্দ্দীর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু জেনে রাখা প্রয়োজন, না হলে পরে এই লোকটিকে চিনতে ভুল হতে পারে। সোহরাওয়ার্দীর প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মোসলে বলেছেনঃ

“Mr. Suharwardy was a party ‘boss’ of the type who believes that no politician need ever be out of office once his strong arm squards have gained control of the polling booths; that no minister should ever suffer financially by beieng in public life; that no relative or political cohort should ever go unre warded. He loved money, champagne, polish blondes and dancing the tengo in night clubs, and he was reputed to have made a fortune during the war. He loved Calutta, including its filthy, festering slums, and it was from thed noisome alleyways of Howrah that he picked the goondas who accompanied him everywhere as bodyguard.”

‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ কথাটার মধ্যে যতই রাজনীতির আবরণ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করা হোক না কেন, এই কথাটির মধ্যে যে বীভৎস হিংসা লুকিয়ে ছিল তার আত্মপ্রকাশ ঘটল ১৬ আগস্ট থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৃহৎ শহরগুলিতে। ১৬ আগস্ট তারিখে সোহরাওয়ার্দ্দী বাংলাদেশে সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই সময় প্রাদেশিক পরিষদের হিন্দু সদস্যরা ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। ১০ই আগস্ট তিনি দিল্লীতে এক ভাষণে বললেন যে, কংগ্রেস যদি বাংলাদেশে কোন অর্ন্তবর্তী সরকার গঠনের চেষ্টা করে তবে বাংলাদেশে একটি সম্পূর্ণ আলাদা সরকার গড়া হবে। এইভাবে ১৬ই আগস্ট এলো। এই দিন থেকে কলকাতায় কি ঘটেছিল তার ছোট্ট একটি বিবরণ মোস্লের ‘দি লাস্ট ডেস্ অফ দি ব্রিটিশ রাজ’ থেকে তুলে দিচ্ছি–

“ Between dawn on the morning 16 August 1946 and dusk three days later, the people of Calcutta lacked, battered, burned, stabbed or shot 6,000 of each other to death, and raped and maimed another 20,000.”

১৬ আগস্টের জের বহুদিন চলেছিল এবং এই অপরিণামদর্শিতার ফলে সারা ভারতে মাত্র কয়েক মাসে ৩০ হাজার জীবনহানি ঘটল। গান্ধীজী তখনও ‘কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট’ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছেন, অপর দিকে জিন্না সাহেব জোর তালে ‘ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট’ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ভাবে ১৯৪৬ সাল কেটে গেল। কোন ভাবেই কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। দিল্লীতে তখনও বেশ শীত অনুভব করা যাচ্ছে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী ভাইসরয় ওয়াভেল ও তাঁর প্রিয় সহচর জর্জ এবেল সবেমাত্র প্রাতরাশের টেবিলে বসেছেন, এই সময় ডাকে একগাদা কাগজপত্র এলো। তার মধ্যে একখানা টেলিগ্রামও এলো, যার উপরে লেখা ছিল ‘প্রাইভেট অ্যাণ্ড কনফিডেনসিয়াল’। ভাইসরয় সেটি খুলে পড়লেন, এবং তাঁর চোখ মুখের ভাব পরিবর্তন হয়ে গেল। জর্জ এবেল ভাইসরয়কে খুব ভালভাবে চিনতেন, তিনি বুঝলেন নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটে গেছে। ভাইসরয় টেলিগ্রামখানা রেখে প্রাতরাশে মনোযোগ দিলেন। এরপর কয়েক মিনিট দু’জনের মধ্যে কোন কথাবার্তা হল না। কিছুক্ষণ পর জর্জ ভয়ে ভয়ে ভাইসরয়কে জিজ্ঞাসা করলেন–”খুব জরুরী কোন ব্যাপার কি স্যার?”

উত্তরে ওয়াভেল বলেছিলেন-”ওরা আমাকে বরখাস্ত করেছে জর্জ।”

এর পর আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বলেছিলেনঃ “আমার মনে হয় ওরা যা করেছে ভালই করেছে।

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মিঃ এটলি হাউস অফ কমন্সে ঘোষণা করলেন যে আগামী ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এই সঙ্গে তিনি আরো ঘোষণা করলেন যে লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর জায়গায় এডমিরাল ভাইকাউল্ট মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে দিল্লীতে পাঠানো হচ্ছে।

হাউস অফ কমন্স-এর এই ঘোষণার পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের আনন্দের সীমা থাকল না। বিশেষত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই ঘোষণায় খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। নেহরু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বললেনঃ

“এই ঘোষণাটি অতি পরিষ্কার ও স্পষ্ট যে ভারতবাসী ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যেই স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করবে। এরদ্বারা কেবলমাত্র সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝিরই অবসান ঘটবে না, এই ঘটনা ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি বাস্তব ও বিরাট পরিবর্তন সূচনা করবে।… এটি আমাদের সামনে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জের মতো। এই চ্যালেঞ্জকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের সকলকে প্রস্তুত হতে হবে।”

মিঃ জিন্না কিন্তু এই উপলক্ষে খুব বেশী কিছু বললেন না। তিনি বললেন “ঠিক এই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে চাই না, তবে এইটুকুই বলছি যে, মুসলিম লীগ তার পাকিস্তান দাবী থেকে একচুলও নড়বে না।”

একথা এখানে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় বনাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লড়াইকে কিন্তু মূল লড়াই হিসাবে ধরা যায় না। কারণ এই বছর ঠিক স্বাধীনতা লাভ করবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মূল লড়াই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে।

ভারতবর্ষে শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ২২ শে মার্চ ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে এসে পৌঁছুলেন। কিন্তু ঠিক এই সময় পাঞ্জাবে, বিহারে, বাংলাদেশে ও উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রতিদিন শত শত লোক মরছিল। গান্ধীজীই একমাত্র নেতা যিনি এই সময় দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে ঘুরছিলেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এখনও এ বিষয়ে চিন্তা করতে খুবই আশ্চর্য লাগে যে সেইদিন সেইদিন সেই হত্যালীলা বন্ধ করবার জন্য বা সাধারণ মানুষের ন্যূনতম নিরাপত্তার জন্য অন্য কোন সর্বভারতীয় নেতাই কোন চেষ্টা করেন নি। তবে সেই সময় রোজ সকালে খবরের কাগজ খুললে দেখা যেত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার দরকষাকষি পুরোদমেই চলছে। তবে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৪৬ ও ৪৭-এর দাঙ্গার সময় কলকাতা শহরে এবং ভারতবর্ষে আরো কিছু জায়গায় কমিউনিষ্ট তরুণগণ (হিন্দু- মুসলমান একযোগে) দাঙ্গা প্রতিরোধে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন নি।

শ্রীনেহরু এপ্রিলে পাঞ্জাবের দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরতে গেলেন। সেখানে মার্চ ও এপ্রিল মাসেই কমপক্ষে ২০০০ লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। দিন দিন ভারতবর্ষ যে এক রক্তপ্লাবনের ও ঘৃণার দেশ হয়ে উঠেছে তাই দেখে নেহরু বিশেষ ভাবে নিরাশ হয়ে পড়লেন। ‘আমি যে সমস্ত বীভৎস দৃশ্য দেখলাম ও যে সমস্ত আচরণ লক্ষ্য করলাম তার দ্বারা মনে হয় মানুষগুলো সব পশু হয়ে গেছে।”–নেহরু লিখেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার জন্য যে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারাই দায়ী এই কথাটা কিন্তু কোনদিনই কোন নেতার মুখ থেকে শোনা যায়নি।

নেহরু এই সময় গান্ধীজীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, “সারা ভারতবর্ষে যে অবস্থা বিরাজ করেছে সেটি মোটেই আশাপ্রদ অবস্থা নয়। এখানে বহু ধরণের অর্ন্তঘাতী শক্তি পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলি সব দিক দিয়েই আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করবে। কংগ্রেস সংগঠনও এই একই ব্যাধিতে ভুগছে। আমরা যারা সরকার পরিচালনা করছি তারা আশু কর্তব্যগুলি সমাধান করা ছাড়া অন্য কিছুই করবার সময় পাচ্ছি না। এখন আমি সবচাইতে বেশী চিন্তিত হয়ে পড়ছি, কারণ কংগ্রেস সংগঠনটি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। আমরা যারা সরকারে আছি তারা কেউই সংগঠনে মনোযোগ দিতে পারছিনা। আমরা ক্রমেই জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলছি।”

এই সময় নেহরু ছাড়া আরো একজন পঞ্জাবের দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় গিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন লেডি মাউন্টব্যাটেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন হাসপাতাল ও দাঙ্গা-বিধবস্ত গ্রামাঞ্চল তিনি পরিদর্শন করেন এবং সেখানে যে সমস্ত বিভৎস দৃশ্যের মুখোমুখি হন তার মধ্যে ছিল হাতকাটা শিশু, অন্তঃস্বত্ত্বা নারীকে জোর করে সন্তান প্রসব করানো অবস্থা, কোন পরিবার মাত্র ক্ষুদ্র একটি শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে শেষ হয়েছে এমনি ধারা সব দৃশ্য, আরো বহু বর্বর অত্যাচারের সব সাক্ষ্য। তিনি দিল্লীতে ফিরে এসে তাঁর স্বামী ও স্বামীর পরামর্শদাতাদের কথায় সায় দিয়ে বলেন, “ভারত বিভাগ ছাড়া আর কোন পথ নাই।” লেডির যখন এই ধরণের মনের অবস্থা তখন তিনি নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, এবং উভয়েই যে পাঞ্জাবের অবস্থায় ভীষণ বিমর্ষ হয়েছিলেন সেই কথা উভয়ে উভয়ের কাছে প্রকাশ করলেন।

এর কিছুদিন পরে ভারাক্রান্ত মনে নেহরু মৌলানা আজাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এইদিনকার অবস্থা ও কথাবার্তা সম্বন্ধে আজাদ লিখেছেন–”জবারলাল অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে দেশ বিভাগ ছাড়া দ্বিতীয় পথ আর কি আছে . . . সে দেশ বিভাগকে সবসময়ই খারাপ চোখে দেখতো, কিন্তু এমতাবস্থায় সে মনে করছিল যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেশ বিভাগের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। নেহরু তখন বলতে শুরু করেছিল যে একে রোধ করা যাবে না এবং এই ঘটনার বিরুদ্ধতা করারও কোন যুক্তি থাকতে পারে না। কারণ এই ঘটনা ঘটতে চলেছে। সে তখন এ কথাও বলেছিল যে এই বিষয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বাধা দেওয়াও আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।”

এর পরই সমস্ত ঘটনাগুলি অত্যন্ত দ্রুত ঘটে গেল। যে লোকটি (নেহরু) এতদিন অভিভক্ত ভারতের জন্য লড়াই করেছেন এবং জিন্নাকে বিভেদপন্থী বলে উপহাস করে এসেছেন, এবার তিনিই ঘটনার কাছে নতিস্বীকার করলেন। যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও এই বিষয়ে পিছনে থেকে কলকাঠি নাড়াতে কসুর করেননি। কারণ প্যাটেল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মুসলমানদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আরো আশ্চর্যের ঘটনা ঘটল যে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ না করেই নেহরু মাউন্টব্যাটনকে ভারত বিভাগ সম্বন্ধে তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন। এই ঘটনার দ্বারা জিন্না ও ভাই-সরয় দু’জনে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে নেহরু যে সময় ভারত বিভাগের প্রস্তাব বিনা দ্বিধায় মেনে নিলেন, ঠিক সে সময়ও জিন্না মনে করতে পারেন নি যে কংগ্রেস এক্ষুনি পাকিস্তান মেনে নেবে, এমনকি তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ট লোকজন জানতেন যে আদপেই পাকিস্তান দাবী কোনদিন সফল হবে–এ কথাও জিন্না ভাবেন নি। তবে ঘটনাচক্রে জিন্নার সেই আশা পূর্ণ হল। অবিভক্ত ভারত বিভক্ত হয়ে নতুন ইতিহাসের জন্ম দিল। যেখানে ব্রিটিশ সরকার মনে করেছিলেন যে, ১লা জুন ১৯৪৮ সালে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে, সেখানে তারও প্রায় এক বছর আগেই সেই ইপ্সিত স্বাধীনতা ভারতের ভাগ্যে জুটল। ১৯৪৭- এর ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হল।

তিন

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত বিভাগ হয়ে স্বাধীনতা এলো। এক–দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসির যুক্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটল এই বিভাগের মধ্যে, অন্যদিকে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাতীয় নেতাদের বহু আকাঙ্খিত ক্ষমতালোভের অভীপ্সা পূর্ণ হল এই স্বাধীনতার দ্বারা।

এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ভারত বিভাগ করে স্বাধীনতা দিবার ৪২ বছর আগে আর একবার তারা বাংলাকে ভাগ করে ছিল, ১৯০৫ সালে। অতএব বাংলাদেশ ভাগ হল এই দ্বিতীয় বার। এখানে সেই বিগত দিনের ইতিহাসটি খানিক উল্লেখ করছি এই কারণে যে যদিও আপাতদৃষ্টিতে এই দুই বিভাগের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য আছে, কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে এই দুই বিভাগের মধ্যে বাস্তব মিলও অনেক।

১৯০৫ সালের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বাংলাদেশকে ভাগ করার মূলেই ছিল সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জাগ্রত করে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি করা। কারণ, ব্রিটিশ সরকার জানতো যে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্তৃত্ব হিন্দু সম্প্রদায়ের অধীনে। এবং পূর্বাঞ্চালে ঢাকার নবাবের মত কয়েকজন প্রতাপশালী মুসলমান জমিদার ও বিত্তবান ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বহু সংখ্যক হিন্দু জমিদার বিত্তবান সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে অপারগ। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে নিম্নবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু জমিদারগণের দ্বারা নিপীড়িত হবার ফলে তারাও খুব হিন্দু বিদ্বেষী। অতএব এই বাস্তব অবস্থায় লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে ভাগ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের যুক্ত সংগ্রামে ফাটল ধরাবার ফন্দি এঁটেছিলেন এবং তিনি যে এ ব্যাপারে সফল হয়েছিলেন, তার নিদর্শন হচ্ছে যে পূর্ববাংলার বিত্তবান মুসলমান সম্প্রদায় এই বিভাগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং এরপরই ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়, এবং ১৯০৯ সালে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা নির্বাচন এলাকা ও প্রার্থীপদ স্বীকার করে নেওয়া হয়।

এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় যে সমস্ত মুসলমান জমিদার ও বিত্তবান গোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন তাঁরা কিন্তু নিম্নবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে হিন্দু জমিদারদের নিপীড়ন থেকে কষ্ট লাঘবের পথ হিসাবে ব্রিটিশ রাজশক্তির এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাননি। ইতিহাস প্রমাণ করে তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন প্রকার। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই বিত্তবান গোষ্ঠী বঙ্গবিভাগের হিড়িকে অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে ও সমাজনীতিতে হিন্দু আধিপত্য হটিয়ে নিজেদের আধিপত্যই কায়েম করতে চেয়েছিলেন, সেখানে নিম্নবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে শোষণমুক্ত করার কোন বাসনাই তাদের ছিল না।

১৯০৫ থেকে ১৯৪৫, এই সময়ের মধ্যে ভারতের রাজনীতির চেহারাটাই পাল্টে গেছে। কিন্তু এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে রাজনীতির চেহারাটা খানিকটা পোশাক বদলের মতো পালটালেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিতরের প্রকৃতিটি অনেক বেশী একগুঁয়ে এবং ক্ষমতালোভী হয়ে উঠেছিল। কারণ, স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রথম যুগের সামন্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জোয়ারে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছিল সেই আত্মপ্রতিষ্ঠা তাকে সীমাহীন লোভী করে তুলেছিল। আর সে তার সেই লোভকে চরিতার্থ করবার জন্য কোথাও জাতীয়বাদের মুখোশ পরেছে, কোথাও সে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়েছে, কোথাও সে হয়ে উঠেছে তথাকথিত সমাজতন্ত্রী। ১৯৪৫ সালে বাংলাদেশে মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারে প্রধান কথাই ছিল যে তাঁরা যদি মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন তবে জমিদারদের জমির সীমানা কমিয়ে দেবেন। এর ফলে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষকদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তান হলে মুসলিম লীগ এই কৃষককুলকে হিন্দু জমিদারদের নিপীড়ন থেকে মুক্ত করবেন। একথাও তাঁরা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে বলেছিলেন যে, যেহেতু ইসলামের চোখে ছোট বড় ভেদাভেদ নেই সেই কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির পরই বাঙালী মুসলমানদের আর কোন দুর্দশা থাকবে না।

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ইসলামের নামে দোহাই পেয়ে যে নিম্নবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় পাকিস্তান দাবীকে রাজনৈতিক জুয়াখেলার ময়দান থেকে জিতিয়ে নিয়ে গেলেন সেটি যে কতবড় মিথ্যা কথা ছিল সেটা পাকিস্তান সৃষ্টির দু-এক বছরের মধ্যেই পূর্ববাংলার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

যে ‘দুই জাতি তত্ত্বের’ ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, পাকিস্তান সৃষ্টির পরই সেই তত্ত্বের আড়ালে পূর্ববাংলার ‘বাঙ্গালী’ সংস্কৃতিকে লোপাট করে দিয়ে সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ‘মুসলমানীকরণের ষ্টীমরোলার চালাতে উদ্যত হলেন। ‘মুসলমানীকরণ’ এইজন্য যে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানগণ বাঙালী মুসলমানদের খাঁটি মুসলমান বলে কোনদিনও স্বীকার করেন না। আর এই মুসলমানীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাগণ বাঙালী মুসলমানদের কাঁধে উর্দু ভাষাকে জোর করে চাপাতে চেষ্ট করলেন। বাঙালী মুসলমানদের সংবিৎ ফিরল, তাঁরা বুঝতে পারলেন ইসলামের নামে অতি শীঘ্রই তাঁদের কাঁধে চেপে বসতে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই ভাষা আন্দোলনই যে বর্তমানের “জয় বাংলা আন্দোলনের’ মূল ভিত্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এই ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে যে বিপ্লব সূচিত হয়েছিল সেটির ধীর আত্মপ্রকাশ ঘটে পরবর্তীকালে। এই মানসিক বিপ্লবের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে পূর্ববাংলার প্রখ্যাত লেখক বদরুদ্দীন উমর তাঁর ‘সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা,’ বইটিতে ‘মুসলমানদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন’ অধ্যায়ের যে বিবরণ দিয়েছেন সেটি এই আলোচনায় বিশেষ ভাবে উপযোগী হবে। প্রবন্ধটি নিম্নরূপঃ

“পূর্ব পাকিস্তানী মধ্যবিত্তের মধ্যে যে সংস্কৃতিচেতনার উন্মেষ হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ নতুন অথবা অপ্রত্যাশিত নয়। উপরন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাকৃতিক জগতের মতো মানুষ এবং তার সমাজ কতকগুলো অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অনুবর্তী। কিন্তু এ চিন্তাধারা নতুন না হলেও তার মধ্যে এই হিসাবে অনেকখানি নতুনত্ব আছে যে, আজ এ চিন্তাধারার বিকাশ যাদের মধ্যে ঘটেছে তারা এজাতীয় চিন্তা করতে এতদিন অভ্যস্ত অথবা প্রস্তুত ছিলো না।

এ কথার অর্থ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, ধর্মগতভাবে মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানীরা, প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা, ভারতবর্ষ অথবা বাংলাদেশকে উচিতমতোভাবে কখনো এদেশ মনে করেন নি। শ্রেণীস্বার্থের কারণে এদেশের সাথে আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপনে তাঁদের বরাবরই আপত্তি ছিলো এবং এই আপত্তি ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির ফলে অধিকতর ঘোরতর আকার ধারণ করে।

নিজের দেশকে স্বদেশ মনে না করার জন্যে মানুষের জীবনে যে দুর্যোগ স্বাভাবিক মুসলমানেরা সে দুর্যোগকে রোধ করতে পারেন নি। পাক-ভারত উপমহাদেশের অ্যাংলো- ইণ্ডিয়ানদের যে কারণে এদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই অনেকখানি সেই কারণেই মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনও হয়েছে পঙ্গু ও সৃষ্টিহীন।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা এদেশের সাথে আত্মীয়তা বোধ করতে না পারার কারণ প্রধানত তিনটি। ধর্মগতভাবে তারা ছিল খ্রীষ্টান, তাদের ভাষা ছিলে ইংরেজী এবং তাদের দেহে প্রবাহিত ছিলো ইংরেজদের রক্ত। ইংরেজরা যেহেতু এ দেশের শাসনকর্তা ছিলো এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানেরা ছিলো সেই শাসকদের ধর্মাবলম্বী, তাদের ভাষা-ভাষী এবং তাদের রক্তগত আত্মীয়, কাজেই তারা নিজেদেরকে মনে করতো ভারতবর্ষের লোকদের থেকে উচ্চ– শ্রেণীর ও উচ্চবংশীয়। তাছাড়া ধর্মগত, ভাষাগত এবং রক্তগত ঐক্য এবং সম্পর্কের জন্যে তারা নিজেদেরকে ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের মতো বিদেশী শাসিত মনে না করে মনে করতো এ দেশের শাসনকর্তা–রাজার জাতি। কাজেই ইংরেজী ছিলো তাদের ভাষা, ইংলণ্ডের ইতিহাস ছিলো তাদের জাতীয় ইতিহাস এবং অ্যাংলিকান চার্চ ছিলো তাদের জাতীয় ধর্ম প্ৰতিষ্ঠান।

বিদেশের সাথে কৃত্রিম আত্মীয়তা এবং স্বদেশের সাথে অনাত্মীয়তা বোধের ফলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা সংস্কৃতি ও রাজনীতিগতভাবে এক শোচনীয় আকার ধারণ করে। এই শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয় ইংরেজদের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অবস্থার সাথে এসব দিক দিয়ে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা অনেকাংশে তুলনীয়। সামন্তশ্রেণীর মুসলমানেরা মোগল রাজত্ব এমনকি ইংরেজ রাজত্ব পর্যন্ত, বাংলায় কথা না বলে ফারসী-উর্দুতে কথা বলতেন, নিজেদেরকে জাতিগতভাবে মনে করতেন আরবীয়, ইরানী, তুর্কী, খুরাসানী অথবা সমরকন্দী এবং তাঁদের ধর্ম ছিলো ইসলাম। তাই বৈদেশিক ভাষা রক্ত ও ধর্মে প্রভাব সামন্ততান্ত্রিক এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে এ দেশের মাটির সাথে মুসলমানদের আত্মিক যোগ স্থাপনকে করলো বাধাগ্রস্থ। দেশের মাটির সাথে এই সম্পর্কহীনতার ফলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চেতনার উপযুক্ত উন্মেষ সম্ভব হলো না, তাদের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাও বাধাগ্রস্ত হলো বহুতরভাবে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ দেশকে বাতিল করে সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা আকাশ কুসুম রচনার মতো অবাস্তব ও বন্ধ্যা হতে বাধ্য।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধর্মভেদ থাকলে তাদের সাংস্কৃতিক দৈন্য এতখানি উৎকট আকার ধারণ করতো না। কিন্তু ধর্মভেদ অন্যান্য ভেদাভেদের ভিত্তিস্বরূপ কাজ করার ফলে অবস্থার অবনতি ঘটলো এবং সে অবনতিকে রোধ করা গেলো না। মুসলমান উচ্চশ্রেণীর নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্যে মোগল যুগোত্তর বাংলাদেশে ধর্মের দোহাই দিয়ে এদেশের সাথে এদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাদের উৎসাহের অন্ত রইল না। এর ফলে বাংলা ভাষায় ধর্মচর্চা করাও তাদের পক্ষে হলো অসম্ভব। এবং উনিশ শতকে ধর্মচর্চার ক্ষেত্র থেকে মুসলমানের বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়াই হয়ে দাঁড়ালো তাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক দৈন্যের অন্যতম মূল কারণ। হিন্দুদের সাথে এদিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা বিশেষভাবে তুলনীয়।

মুসলমানদের থেকে ধর্মচর্চার তাড়না উনিশ শতকে হিন্দুদের মধ্যে কম ছিল না। উপরন্তু এক হিসেবে বেশীই ছিলো। সে সময় হিন্দু সমাজে বহু ধর্মান্দোলনের উৎপত্তি এবং প্রয়াস হয়েছিলো। হিন্দুদের সংস্কৃতি-চর্চা এই আন্দোলনের ফলে সমৃদ্ধ হলো কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা হলো না। এর প্রধান কারণ মুসলমানদের চিন্তা বাংলাদেশ এবং বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত না হয়ে আবর্তিত–হলো আরব, ইরান, তুর্কীর চতুর্দিকে, অনেকখানি যেমন অ্যালা-ইণ্ডিয়ানদের চিন্তা আবর্তিত হচ্ছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে।

মাত্র কিছুসংখ্যক ব্যতীত বাংলার সমস্ত মুসলমানেরই পূর্বপুরুষরা এদেশের অধিবাসী এবং হিন্দু। কাজেই ধর্মীয় কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশকে পুরোপুরি স্বদেশ মনে না করার কোন কারণ তাদের ছিল না। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা নিজেদের সুবিধামতো এক-জাতি তত্ত্ব আবিষ্কার করে ক্রমাগত প্রচার করলেন যে সৎ-বংশজাত মুসলমান মাত্রেরই পূর্বপুরুষ আরব, ইরান, তুর্কী থেকে আগত। এর ফলে মুসলমানরা নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নত হওয়া মাত্র সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বংশতালিকা রচনা করে সচেষ্ট হলেন নিজেদের বংশপরিচয় পরিবর্তনে। এভাবেই মুসলমানরা আত্মিক দিক থেকে স্বদেশে থাকলেন পরবাসী হয়ে।