এক

পরাধীন দেশ, সময় মন্থর, কিছুই ঘটে না, ঘটার যেন সম্ভাবনাও নেই। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে ইংরেজ প্রভুরা দেশের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। সুতরাং আমাদের বোকাসোকা অবস্থা, আত্মবিশ্বাসের অভাব আরও একটু বেড়েই গেল যেন। বাংলাদেশ সরকারের পীঠস্থান ঢাকা শহরে এখন যাঁরা গেছেন, তাঁরা আমাদের পুরনো ঢাকাকে আদৌ চিনে উঠতে পারবেন না। রাজধানী ঢাকা, চকমকে, ঝকঝকে! চওড়া-চওড়া রাস্তার বিস্তার, সৌধপ্রতিম অট্টালিকার পর অট্টালিকা। নেতৃপর্যায়ভুক্ত মানুষজন তুখোড়, অতি সংস্কৃত। যদিও, আমার সন্দেহ, গরিব-গুৰ্বোরা আজ থেকে সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে যে-তিমিরে ছিলেন, আছেন সেই তিমিরেই। পুরনো ঢাকা শহর জরাজীর্ণতর, সরু-সরু রাস্তার ঠাসাঠাসি, এক কোণে অবহেলায় পড়ে আছে। আমাদের সময়ে শহরের জনসংখ্যা ছিল বড়ো জোর এক লক্ষ-সওয়া লক্ষ। রূপান্তরিত আধুনিক ঢাকা শহরে, শুনতে পাই, পঁচিশ-তিরিশ লক্ষ মানুষের বসবাস। সেই আমলের শহরটিকে এখন, গভীর দীর্ঘনিশ্বাসযোগেই বলতে হয়, ‘কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে…’।

সেই অতি ক্ষুদ্র শহরটিও ছিল প্রথাগতভাবে কুড়ি-পঁচিশটি পাড়ায় বিভক্ত। ধনী-দরিদ্রের বিভাজন তো ছিলই। অধিকাংশ আপাতসচ্ছল মানুষজন হিন্দু; বস্তিতে মালিন্যে অভাবে ক্লিষ্ট বসবাসকারীরা প্রধানত মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। এমন নয় যে একজন-দু’জন সম্ভ্রান্ত সচ্ছল মুসলমান পরিবার আদৌ ছিলেন না। ঢাকার নবাবগোষ্ঠী, তাঁদের বিভিন্ন শরিকদের জড়িয়ে যাঁরা শহরের এবং মফস্বলের বহু সম্পত্তির মালিক, তাঁদের কথা তো উল্লেখ করতেই হয়! তা ছাড়া শহরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন আরও বেশ কিছু মুসলমান জমিদার। কিন্তু বণিক, ব্যবসাদার, কলেজ ও স্কুল শিক্ষক, চিকিৎসক, উকিল, মোক্তার, এঁরা অধিকাংশই হিন্দু, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ-ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল মেলানো ভিড়। প্রায় প্রতি পাড়ার কেন্দ্রস্থল জুড়ে একটু বর্ধিষ্ণু, কিংবা মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত, হিন্দুদের ঘরবাড়ি, পল্লীর প্রান্তদেশে মুসলমান বস্তি। প্রকৃতির নিয়ম হিশেবেই যেন এই গণবিন্যাসের মানচিত্র মেনে নেওয়া হতো।

তিরিশের দশকের ঊষালগ্নে আমার বয়স দুই কিংবা তিন। এ-সমস্ত সামাজিক ব্যাপার নিয়ে ভাবনার ভেলায় ভেসে যাওয়ার সময় তখনও আসেনি। চেতনার উন্মেষ-মুহূর্তে ভাসা-ভাসা এটুকু জানতে পেরেছি, আমাদের যে-পাড়ায় বাড়ি, তার নাম আর্মেনিটোলা। কে জানে কবে, হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীতে, এক দঙ্গল আর্মেনি ব্যবসায়ী আমাদের শহরে উপনীত হয়েছিলেন, আমাদের পাড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের ইতিহাস পুরোপুরি হারিয়ে গেছে; শুধু স্মৃতির স্বাক্ষর হিশেবে থেকে গেছে আর্মেনিটোলা পাড়া, এবং সে-পাড়ার পূর্ব প্রান্তে আড়াইশো-তিনশো বছরের পুরনো আর্মেনি গির্জা। আশ্চর্য, আমার মতো শিশুর চোখেও তার স্থাপত্য চোখ ধাঁধিয়ে দিত। গির্জার প্রবেশদ্বার-সংলগ্ন একটি মনিহারি দোকান, যেখানে টফি-চকোলেটের সম্ভার। তার ঠিক পাশে আমাদের পরিবারের দর্জি কাসেম খলিফার আস্তানা। কাসেম খলিফার শুভ্র শ্মশ্রু কোমর গড়িয়ে নেমে গেছে, শান্ত সমাহিত চেহারা। চোখে ভালো দেখতে পেতেন না, শার্টের মাপ নিতে প্রায়ই গোলমাল করতেন। ঝুল কিংবা যাকে বলা হত পুট, তার হিশেবে প্রায়ই গোলমাল করে বসতেন। হাতা বড়ো হলে বলতেন, ‘খোকামিয়াঁ, ওটাই ফ্যাচাং’। হাতা ছোটো হলেও বলতেন একই কথা।

সেই গির্জার পাশেই সিনেমাঘর, ‘পিকচার হাউস’, কয়েক বছর বাদে হাতবদল হয়ে যা হলো ‘নিউ পিকচার হাউস’। আমার কাকার সঙ্গে এই সিনেমাঘরের মালিকের কী যেন সৌহার্দ্যসম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে আমরা বাড়ির ছেলেমেয়েরা প্রতি সপ্তাহে বিনা টিকিটে দুপুরের ‘ম্যাটিনি শো’তে ছবি দেখতে যেতাম। বস্তির কুট্টি সম্প্রদায়ের যাঁরা সেই দুপুরে একটু আয়েশ করতে সিনেমাঘরে যেতেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের চমৎকার বিনিময় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁরা আমাদের প্রায়ই চিনেবাদাম কিংবা শীতের মরশুমে নুন-ছড়ানো কুল খাওয়াতেন।

একটা ব্যাপার বুঝে উঠতে পারতাম না। পিকচার হাউসে অ্যাডভেঞ্চারের ছবি দেখতে বাধা নেই, কিন্তু অন্য পাড়ার সিনেমাঘরে বাংলা ছবি দেখা মানা আমাদের ছোটোদের, বাড়ির অনুশাসন। সুতরাং পাতলা গোলাপি কাগজে ‘আসিতেছে! আসিতেছে!’ বা ‘অদ্য শেষ রজনী’ নয়তো ‘ফুল সিরিয়াল’ (কোনও পরব উপলক্ষে এক সঙ্গে তিনটি-চারটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী), সে-সবের রোমাঞ্চরহস্য পুরো স্কুল জীবনে অধরাই থেকে গেছে। যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি, লীলা দেশাই সায়গল অভিনীত ‘জীবনমরণ’ ছবি হইচই ফেলে দিয়েছিল, আমার কোনও-কোনও সহপাঠী তিনবার-চারবার করে দেখেছে। আমি একবারও দেখিনি শুনে এক সহপাঠীর সবিস্ময় উক্তি : ‘তুই জীবনমরণ দেখিসনি, তোর জীবনটাই ব্যর্থ’। পিকচার হাউস ঘিরে আমার আরও অনেক প্রায় ফিকে-হয়ে-আসা স্মৃতি। ঢাকা শহরে কোনও ভদ্রগোছের প্রেক্ষাগৃহ ছিল না, অন্য সিনেমা হলগুলির আয়তন তেমন প্রশস্ত নয়, সুতরাং ‘সাংস্কৃতিক’ ঘটনাবলী প্রধানত পিকচার হাউসকে কেন্দ্র করেই। মালিকদের সঙ্গে আমার কাকার দহরম-মহরম, তাঁর সৌজন্যে শৈশবকালে ওখানে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয় দেখেছি, উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের নৃত্যকলা ও একটু বড়ো হয়ে সায়গলের গান শুনেছি, এমনকি কিংকং নামে এক বিরাটবপু কুস্তিগীরের ব্যায়ামচর্চা পর্যন্ত। কুন্দনলাল সায়গলের অমন মাধুর্য-ঠিকরোনো কণ্ঠেশ্বর্য, রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়ে মাতিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু বাংলা হরফ ভালো করে চিনতে পারতেন না। কোনও বিশেষ গান গাইবার জন্য কাগজে-লেখা ফরমায়েস শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছ থেকে এলে অনুরোধ জানাতেন যেন উঠে দাঁড়িয়ে বলা হয় কোন গানটা।

‘সীতা’-র সেই দৃশ্য এখনও চোখে ভাসছে, আধো-ছায়া আধো-আলোয় মুহ্যমান মঞ্চ, রাম-রূপী শিশিরকুমারের অস্থির অন্তরবিদীর্ণ হাহাকার : ‘প্রজানুরঞ্জন, প্রজারঞ্জন তরে জানকীরে মোর দিছি বিসর্জন…’। একটু বাদে, বনপরীদের নৃত্য, প্রত্যেকের হাতে বৃত্তাকার রঙিন কাগজের চক্র : ‘নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি, আমার মন কয়, চিনি চিনি… পারুল শুধাইল কে তুমি গো, অজানা কাননের মায়ামৃগ।’ জ্ঞানান্বিত হবার পর জেনেছি নৃত্যপরিকল্পনা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের। হ্যাঁ, ‘যখের ধন’-এর তিনিই। দু’-তিন বছর বাদে, শিশিরকুমার ভাদুড়ী আবার এসেছেন, ‘রীতিমত নাটক’ নিয়ে। প্রথম সারিতে আমরা দুই ভাই, তারপর মা, পাশের দুটি আসন খালি। নাটকের মধ্যে নাটক, অধ্যাপক দিগম্বর মিত্রের ভূমিকায় শিশিরকুমার ও অধ্যাপকের স্ত্রী কঙ্কাবতী দেবী, খালি আসন দু’টিতে এসে বসলেন। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ, হঠাৎ মঞ্চে অভিনীত দৃশ্যের কোনও বিশেষ অংশ অবলোকনে— সম্ভবত বাড়ি-থেকে পালিয়ে যাওয়া বোনরূপী রানীবালাকে দেখে—অধ্যাপক ক্ষিপ্ত, উঠে দাড়িয়ে মহিলা-বিরোধী কী এক উক্তি করলেন, কঙ্কা দেবী তাকে সামাল দিতে পারছেন না, প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে সোরগোল, হঠাৎ শিশিরকুমার নিচু হয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে আমার মাকে বললেন, ‘কিছু মনে করবেন না, এসব পাগলা দিগম্বরের প্রলাপ’। আমার মা অভিভূত।

কিন্তু এসব কয়েক বছর ব্যবধানের কথা। আমি যখন সাত-আট বছরে পৌঁছেছি, চেতনার প্রারম্ভিক উন্মীলনে, আমি তো তখনও বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধা। শুধু তিনটি-চারটি আবছা স্মৃতি কুহকের মতো তাড়া করে ফেরে।

বাড়ির পাকা প্রধান অংশ দক্ষিণ থেকে উত্তরে এবং উত্তরের প্রান্তিক ঘর থেকে পশ্চিম দিকে প্রলম্বিত। বাইরের উঠোন ঘাসে ছাওয়া। বাইরের পাঁচিলের গা জুড়ে একটানা হরেকরকম ফুলের-ফলের গাছ। বাইরেকার মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে বাড়ির লোকজনদের জন্য থাকার আধ-পাকা ব্যবস্থা। পাশে খানিকটা ফাঁকা জমিতে পোষ হাঁসদের কাকলি। তার পাশে। একটা-দুটো শুপুরি-নারকেল গাছ এবং ঘন শাখাপ্রশাখায় ছাওয়া একটি অশ্বথ গাছ। অন্দরের উঠোনে ঘাস নেই, নিকষ মৃত্তিকা। উঠোনের পশ্চিম দিকে রান্নাঘর, খাবার জায়গা। দক্ষিণে একটি মস্ত আটচালা, যাতে বাড়ির মহিলারা ধান কুটতেন, চিঁড়েমুড়ি ভাজতেন, পিঠেপায়েস তৈরি করতেন এবং সংসারের পুরনো জিনিশপত্র, যা বাতিল করতে মায়া লাগে, আটচালার উপর দিকে একটি আধাকুঠুরিতে—যাকে আমরা বলতাম, ‘কার’— সেসব সংরক্ষণ করা হতো। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সেই কুঠুরিতে ওঠা; বাচ্চাদের মধ্যে আমরা যারা দুঃসাহসী, তারা হয়তো তরতর করে উঠে যেতাম, কিন্তু নামবার সময় ভয়, এই বুঝি পা পিছলে যায়!

যা বলছিলাম, আবছা এলোমেলো একটি-দু’টি স্মৃতি। ফাল্গুন-চৈত্রের কড়া রোদ, ভিতরকার উঠোনের মাটি ফেটে চৌচির। আলগা-আলগা অসংখ্য বিশুষ্ক ছোট মাপের ঢ্যালা। ডান পায়ের গোড়ালি লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে ঢ্যালাগুলি মিনিটের পর মিনিট ধরে গুঁড়ো করে যেতাম। পরাধীন দেশ, মধ্যবিত্ত পরিবার, স্বদেশী পরিবেশ, কোনওরকম আতিশয্যের বালাই ছিল না, আমাদের খেলনাপাতিও যৎসামান্য। অবোধ শিশুকে গুরুজনরা দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামে অভ্যাস করাতে চেয়ে শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি উঠোনময় ঢ্যালার পর ঢ্যালা গুঁড়ো করে চলেছি, খেলা আবিষ্কার হচ্ছে, প্রহর কাটছে। অথচ ভরা বর্ষায় এই উঠোনেরই অন্যরকম চেহারা। পাকা দালানের ছাদ থেকে, আটচালা রান্নাঘরের ছাদ থেকে, আমগাছের শরীর বেয়ে বর্ষার জল উপচে পড়ছে, একটা সময় উঠোন থইথই। আমাদের আনন্দ ধরে না, অবিশ্রাম কাগজের নৌকো বানিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া। টুকরো অন্য-একটি মনে-আসা, মনে-পড়া: শরৎ অথবা বসন্ত ঋতু, হয়তো বা ত্রয়োদশী বা চতুর্দশীর প্রায়-পূর্ণ-চাঁদ পুবের আকাশে, বাড়ির বাইরের মাঠে আমি উত্তর থেকে দক্ষিণে দৌড়চ্ছি, চাঁদও দৌড়চ্ছে আমার সঙ্গে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছুটছি, চাঁদও ছুটছে। ওই সময়েই কি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সেই কবিতা, ‘বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই, মা গো আমার শালোক-বলা কাজলা দিদি কই’, চেতনার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছিল।

অন্য একটি স্মৃতি। বাইরের উঠোনে আমরা বাড়ির বাচ্চারা এবং প্রতিবেশী বাড়ির বাচ্চারা একসঙ্গে মিলে গোল্লাছুট কিংবা কানামাছি খেলছি। অথবা প্রজাপতির পিছনে ছুটছি। কাঁঠালচাঁপার গাছ, গুলঞ্চ, মরশুমি ফুল, পাতাবাহার, আকন্দ ও শেফালির ঝাড়—এসব কোনও কিছুই নয়, আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করতো কামরাঙা গাছ ও তার ফল। নরম সবুজ রঙের শান্ততা; পাঁচটি-ছ’টি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আলম্বিত কোমল শৃঙ্গসম ঢেউ, দুই ঢেউয়ের মাঝখানে মসৃণ সংকীর্ণ মালভূমি। খেতে একটু কষের আস্বাদ। কিন্তু খাওয়ার চাইতেও আমি হাত বুলোতে বেশি ভালোবাসতাম, এবং কামরাঙা নামের সম্মোহনে বুঁদ হয়ে থাকতাম। পরিণত বয়সে আত্মীয়স্বজনদের কিংবা বন্ধুবান্ধবদের, যাঁদের কন্যাসন্তান লাভের সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁদের বলতাম, ‘মেয়ের ডাকনাম কামরাঙা রাখো’। তাঁরা শিহরিত হতেন; লজ্জা, লজ্জা, কোনও মেয়ের নাম ‘কামরাঙা’ রাখলে তার ভবিষ্যৎ যে কী প্রগাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাবে, তাঁদের মুখে সেই শঙ্কার ছায়া দেখতে পেতাম।

অন্য যে-স্মৃতি, আমাদের বাড়ির মাত্র আধ মাইল উত্তরে কারাগারের মস্ত উঁচু পাঁচিলের আয়তন ও বিস্তার দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হতাম। ভয়ও পেতাম একটু-আধটু। কারণ আমাদের বলা হতো, চোর-ডাকাত-খুনে-দুশ্চরিত্রদের সাজা দিয়ে কারাগারের অভ্যন্তরে সতর্ক পাহারায় রাখা হয়েছে। একটু-একটু করে চেতনার পরিধি বাড়ে, ক্রমে জানতে পারি শুধু চোর-ঠগিরাই নয়, জেলে আটক আছেন বিচারে দণ্ডিত, কিংবা বিনা বিচারে বন্দী, যাঁরা স্বদেশী করছেন, তাঁরাও। মহান পুরুষ তাঁরা, দেশকে বিদেশীদের হাত থেকে মুক্ত করবেন, সেই লক্ষ্যে প্রাণোৎসর্গ করতেও তাঁরা প্রস্তুত, তাঁদের শ্রদ্ধা করতে হয়, অনুসরণ করতে হয় তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্ত।

এরই মধ্যে আমরা শিশুরা কী করে যেন শুনতে পেলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বাবার এক প্রতিভাবান ছাত্র—অনিল দাস—ঢাকা জেলে বন্দী হয়ে আছেন। আমাদের বাড়ির আর বাইরের পরিধির বাইরেও, তাঁর পৃথিবীর ভয়ংকরতা আমাদের অনুমানের অনেক দূরে। একদিন সারা শহর জুড়ে আলোড়ন, পাড়াতেও শোরগোল। অনিল দাস তাঁর কারাকক্ষে মাঝে-মাঝেই বেপরোয়া চিৎকার করে উঠতেন ‘বন্দে মাতরম্’। যতবার চেঁচাতেন, ততবার জেলের প্রহরী তাঁকে চাবুক দিয়ে, লাঠি দিয়ে, মুষ্ট্যাঘাত-সহ মারতেন। সেই রকমই নাকি নির্দেশ ছিল জেলার সাহেবের। এমনই এক রাতে অনিল দাস সামগানের মতো অবিরত, অপ্রতিহত চেঁচিয়ে গেছেন ‘বন্দে মাতরম্’, প্রতি উচ্চারণের সঙ্গে বর্ষিত হয়েছে কশাঘাত। উচ্চারণ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলেও তবু তা থামতে চায়নি। একটা সময়ে কিন্তু থেমে গেল, প্রহারের উৎপীড়নে অনিল দাসের প্রাণবায়ু নিঃসৃত। আমার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের মানচিত্রে প্রথম শহিদ হিসেবে অনিল দাসের নাম মুদ্রাঙ্কিত। সারা শহর উতরোল। কিন্তু পরাধীন দেশ, মন্থর সময়, ক্ষণিক বাদে সেই আবেগক্রোধবিলাপের চিৎকারও স্তিমিত হয়ে গেল। পরে বড়ো হয়ে অন্য অভিজ্ঞান: স্বাধীন ভারতে কলকাতার রাস্তায় ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে যে-শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, কংগ্রেস সরকারের ফৌজ তার উপর গুলি চালালে ঘটনাস্থলে যে-চারজন মহিলার মৃত্যু ঘটেছিল, তাঁদের অন্যতম লতিকা সেন, অনিল দাসেরই সহোদরা। ওই পরিবারে শহিদ হওয়া বোধহয় অমোঘ বিধান ছিল।

চেতনা ক্রমশ এক স্তরের পর অন্য স্তরে পৌঁছয়, আমরা অবাক বিস্ময়ে বিনয় বসু ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তের রোমাঞ্চকর সাহসের কাহিনী শুনতে পাই। আর্মেনিটোলার দক্ষিণ প্রান্তে ইসলামপুর রোড পেরোলেই মিটফোর্ড হাসপাতাল। এ পাড়ে কে পি সাহার ওষুধের দোকান। বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে, হয়তো কাটা ঘুড়ি ধরবার তাগিদেই, কে পি সাহার দোকানের সামনে গিয়ে কোনও দিন পৌঁছেছি, কর্মচারীরা কোন বাড়ির ছেলে তা জানতেন, একা এত দূর চলে এসেছি দেখে দোকানের ভিতরে নিয়ে গিয়ে রঙের শান্ততা; পাঁচটি-ছ’টি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আলম্বিত কোমল শৃঙ্গসম ঢেউ, দুই ঢেউয়ের মাঝখানে মসৃণ সংকীর্ণ মালভূমি। খেতে একটু কষের আস্বাদ। কিন্তু খাওয়ার চাইতেও আমি হাত বুলোতে বেশি ভালোবাসতাম, এবং কামরাঙা নামের সম্মোহনে বুঁদ হয়ে থাকতাম। পরিণত বয়সে আত্মীয়স্বজনদের কিংবা বন্ধুবান্ধবদের, যাঁদের কন্যাসন্তান লাভের সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁদের বলতাম, ‘মেয়ের ডাকনাম কামরাঙা রাখো।’ তাঁরা শিহরিত হতেন; লজ্জা, লজ্জা, কোনও মেয়ের নাম ‘কামরাঙা’ রাখলে তার ভবিষ্যৎ যে কী প্রগাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাবে, তাঁদের মুখে সেই শঙ্কার ছায়া দেখতে পেতাম।

অন্য যে-স্মৃতি, আমাদের বাড়ির মাত্র আধ মাইল উত্তরে কারাগারের মস্ত উঁচু পাঁচিলের আয়তন ও বিস্তার দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হতাম। ভয়ও পেতাম একটু-আধটু। কারণ আমাদের বলা হতো, চোর-ডাকাত-খুনে-দুশ্চরিত্রদের সাজা দিয়ে কারাগারের অভ্যন্তরে সতর্ক পাহারায় রাখা হয়েছে। একটু-একটু করে চেতনার পরিধি বাড়ে, ক্রমে জানতে পারি শুধু চোর-ঠগিরাই নয়, জেলে আটক আছেন বিচারে দণ্ডিত, কিংবা বিনা বিচারে বন্দী, যাঁরা স্বদেশী করছেন, তাঁরাও। মহান পুরুষ তাঁরা, দেশকে বিদেশীদের হাত থেকে মুক্ত করবেন, সেই লক্ষ্যে প্রাণোৎসর্গ করতেও তাঁরা প্রস্তুত, তাঁদের শ্রদ্ধা করতে হয়, অনুসরণ করতে হয় তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্ত।

এরই মধ্যে আমরা শিশুরা কী করে যেন শুনতে পেলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বাবার এক প্রতিভাবান ছাত্র—অনিল দাস—ঢাকা জেলে বন্দী হয়ে আছেন। আমাদের বাড়ির আর বাইরের পরিধির বাইরেও, তাঁর পৃথিবীর ভয়ংকরতা আমাদের অনুমানের অনেক দূরে। একদিন সারা শহর জুড়ে আলোড়ন, পাড়াতেও শোরগোল। অনিল দাস তাঁর কারাকক্ষে মাঝে-মাঝেই বেপরোয়া চিৎকার করে উঠতেন ‘বন্দে মাতরম্’। যতবার চেঁচাতেন, ততবার জেলের প্রহরী তাঁকে চাবুক দিয়ে, লাঠি দিয়ে, মুষ্ট্যাঘাত-সহ মারতেন। সেই রকমই নাকি নির্দেশ ছিল জেলার সাহেবের। এমনই এক রাতে অনিল দাস সামগানের মতো অবিরত, অপ্রতিহত চেঁচিয়ে গেছেন ‘বন্দে মাতরম্’, প্রতি উচ্চারণের সঙ্গে বর্ষিত হয়েছে কশাঘাত। উচ্চারণ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলেও তবু তা থামতে চায়নি। একটা সময়ে কিন্তু থেমে গেল, প্রহারের উৎপীড়নে অনিল দাসের প্রাণবায়ু নিঃসৃত। আমার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের মানচিত্রে প্রথম শহিদ হিসেবে অনিল দাসের নাম মুদ্রাঙ্কিত। সারা শহর উতরোল। কিন্তু পরাধীন দেশ, মন্থর সময়, ক্ষণিক বাদে সেই আবেগক্রোধবিলাপের চিৎকারও স্তিমিত হয়ে গেল। পরে বড়ো হয়ে অন্য অভিজ্ঞান: স্বাধীন ভারতে কলকাতার রাস্তায় ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে যে-শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, কংগ্রেস সরকারের ফৌজ তার উপর গুলি চালালে ঘটনাস্থলে যে-চারজন মহিলার মৃত্যু ঘটেছিল, তাঁদের অন্যতম লতিকা সেন, অনিল দাসেরই সহোদরা। ওই পরিবারে শহিদ হওয়া বোধহয় অমোঘ বিধান ছিল।

চেতনা ক্রমশ এক স্তরের পর অন্য স্তরে পৌঁছয়, আমরা অবাক বিস্ময়ে বিনয় বসু ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তের রোমাঞ্চকর সাহসের কাহিনী শুনতে পাই। আর্মেনিটোলার দক্ষিণ প্রান্তে ইসলামপুর রোড পেরোলেই মিটফোর্ড হাসপাতাল। এ পাড়ে কে পি সাহার ওষুধের দোকান। বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে, হয়তো কাটা ঘুড়ি ধরবার তাগিদেই, কে পি সাহার দোকানের সামনে গিয়ে কোনও দিন পৌঁছেছি, কর্মচারীরা কোন বাড়ির ছেলে তা জানতেন, একা এত দূর চলে এসেছি দেখে দোকানের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাতেন, কাউকে সঙ্গে দিয়ে পরে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন, কয়েক মিনিটের প্রতীক্ষা। তাঁদের মধ্যে একজন হঠাৎ কাহিনী বলতে শুরু করে দিলেন : ‘খোকা, শোনো! হাসপাতালের ওই যে ফটকটা দেখছো, হঠাৎ ভোরবেলা হাসপাতালের ভিতর থেকে, সকাল ন’টা-সাড়ে ন’টা হয়তো হবে, পর পর শব্দ—পট পট পট, পট পট পট, গুলি ছোঁড়ার শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। আমরাও দোকান বন্ধ করলাম। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, বিনয় বসু বেরিয়ে এলেন। পিস্তলটি বাঁ দিকের পকেটে পুরে ডান দিকের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। তারপর পাড়ার অভ্যন্তরে ঢুকে রায়বাহাদুর সত্যেন ভদ্রর বাড়ির চত্বর পেরিয়ে পিকচার হাউসের পিছনের পাঁচিল পর্যন্ত এগোলেন। পাঁচিল ডিঙোলেন। আর্মেনি গির্জার পাশে ওঁর বন্ধুরা সাইকেল নিয়ে অপেক্ষমাণ, সবাই একত্র হয়ে ফুলবাড়ি রেল ইস্টিশনে চলে গেলেন। নারানগঞ্জ পৌঁছলেন, গোয়ালন্দের জাহাজ ধরলেন। গোয়ালন্দ থেকে ঢাকা মেলে চেপে শেয়ালদা। তারপর কলকাতার জনারণ্যে হারিয়ে গেলেন। দিন দশেক বাদে রাইটার্সের দোতলায় গোলাগুলির ঝড়। তিন-চারজন উচ্চপদস্থ সাহেব আমলা ঘায়েল হলেন, কোতল হলেন। বিপ্লবী অভিযানের নায়ক বিনয় বসু, তাঁর সঙ্গীদ্বয় দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত। ‘এ্যাকশন’ শেষে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বাদল গুপ্ত পটাশিয়াম সায়নেড গলাধঃকরণ করলেন, বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত পরস্পরের প্রতি গুলি ছুঁড়লেন। চারদিন বাদে হাসপাতালে বিনয় বসুর মৃত্যু, বাদল গুপ্ত বেঁচে গেলেন, পরে তাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হলো।’ এই ইতিবৃত্ত কতটা সেই দোকান কর্মচারীর মুখ থেকে শুনেছিলাম, কতটা মা-জেঠিমা, বাবা কাকা বা পাড়ার অন্যদের কাছ থেকে, তা এখন আর আলাদা করে বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের ঘোর লেগে গেল। দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসিতে লটকানো হলো, পরদিন ফরোয়ার্ড না অ্যাডভান্স কোন কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কোলাম জুড়ে শিরোনাম : Dauntless Dinesh dies at the dawn।

বাড়িতে স্বদেশী আবহাওয়া। গান্ধিজী মহারাজের ভক্ত সবাই। পাশাপাশি চিত্তরঞ্জন দাশ-সুভাষচন্দ্র বসুদের প্রতিও শ্রদ্ধার্ঘ্য কম কিছু নয়। তবে সব ছাপিয়ে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের নীরব ও সোচ্চার উপাসনা দিকে-দিকে। আমরা বালক-ঝলিকারা অচিরে নতুন একটি খেলা আবিষ্কার করলাম। প্রথম খেলুড়ে উচ্চারণ করতো, ‘এক গুলিতে দুই সাহেব মারবো।’ পরক্ষণে দ্বিতীয় জনের উক্তি, ‘এক গুলিতে পাঁচ সাহেব মারবো।’ তৃতীয় জন বললো, ‘এক গুলিতে নয় সাহেব মারবো।’ এমনি করে বৃত্তাকারে ঘুরতে-ঘুরতে এক গুলিতে দু’হাজার তিনশো নিরানব্বই সাহেব মারার উপাখ্যানে চলে যেতাম আমরা। পরাধীন দেশ, অনাড়ম্বর গার্হস্থ্য, খেলার সরঞ্জামহীন আমরা, সাহেব মারার প্রলয়ঙ্কর বিপ্লবী ক্রীড়াউন্মাদনায় নিমজ্জিত হতাম। অবশ্য তার পাশাপাশি অন্য একটি মশকরাও প্রচলিত ছিল আমাদের মধ্যে শাদা পোশাক-লাল পাগড়ি পরিহিত মস্ত গোঁফওলা সিপাহি দেখলেই ফটক দিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে সমস্বরে চেঁচাতাম, ‘পাহারাওলা ভাগো’! বলেই বাড়ির মধ্যে পশ্চাদপসরণ করে ফটক শক্ত করে আটকে দেওয়া। আমাদের ছেলেমানুষি দেখে দাঁত বের করে হাসতো দিশি সিপাহিরা।

এলোমেলো ছায়া-ছায়া আলো-আঁধার। বুঝতে পারি, রাতবিরেতে বাড়িতে কারা যেন আশ্রয় নিতে আসেন, ভোরের আলো ফুটতে না-ফুটতেই কোথায় উধাও হয়ে যান। আমরা শিশুরা ফিসফাস ফিসফাস করে পরস্পরকে বোঝাই, স্বদেশী কাকারা এসেছিলেন, পকেটে পিস্তল, পুলিশকে লুকিয়ে চলছেন তাঁরা। ওই যে গতকাল মীরপুরে স্বদেশী ডাকাতি হলো, মেলগাড়ি থেকে কয়েক হাজার টাকা লুঠ হলো, তার সঙ্গে অমুক বা তমুক কাকা জড়িত। শুধু আমাদের আর্মেনিটোলা পাড়াতেই নয়, গোটা শহর জুড়ে একই কাহিনী। যে কোনও পাড়ার আমরা যে কোনও গলি-উপগলি দেখিয়ে গর্বভরে বলতে পারতাম, গলির প্রথম বাড়ি থেকে কেউ বিলিতি কাপড়ের বা বিলিতি মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলের ঘানি টানছেন: দ্বিতীয় বাড়ি থেকে কেউ পুলিশ খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে আন্দামানে পায়ে বেড়ি পরে দিনাতিপাত করছেন; তৃতীয় বাড়ির প্রথম পুত্রসন্তান রাজনৈতিক কারণে বিনাবিচারে বন্দী হয়ে আছেন দমদম কি মেদিনীপুর জেলে। ওই বাড়ির কন্যাসন্তানটি আবার লীলা রায়ের শ্রীসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। তিনি হয়তো দাদা-দিদিদের মধ্যে দুতীর কাজ করতেন, কেমন করে পিস্তল পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যান, সেই থেকে আমাদের ঢাকা জেলেই আটক হয়ে আছেন। বহুযুগ বাদে, আমার যুবাবয়সে, জীবনানন্দ দাশ আমাকে জানিয়েছিলেন, এমন এক রাজবন্দিনীর বৃত্তান্ত খবর কাগজে পড়েছিলেন: রাজশাহী জেলে কারারুদ্ধ, নাম বনলতা সেন। রাজশাহী থেকে নাটোর তো মাত্র এক কদম দূর। কোনও বাড়িতেই এমন সন্তানদের খামতি ছিল না। গান্ধিজীর পূর্ণ স্বরাজ ঘোষণায় তেমন আস্থা বিশেষ কারও নেই, থেকে-থেকে উচ্চারিত হচ্ছে রাজদেও-সুখদেব-ভগৎ সিং-বটুকেশ্বর দত্তদের নাম। তা ছাড়া আমাদের ঘরের মানুষ বিনয়-বাদল-দীনেশরা তো আছেনই। শিশুদের কাছেও তখন এই নামগুলি প্রেরণা, নামগুলি বহন করছে স্বপ্নের দ্যোতনা।

অথচ উদ্ভট কাণ্ড, এই স্বদেশী পরিবেশের মধ্যেও শীতের আমেজ এলেই বাবা-কাকারা কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠতেন ক্রিকেটের নেশায়। তাঁরা বিভোর, অহোরাত্র ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা। পল্টন মাঠে আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেট তো আছেই, পাশাপাশি দুই দল, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ও ওয়াড়ি ক্লাব। দুই দলের মধ্যে বন্ধুতার অন্ত নেই, রেষারেষিরও। যাঁরা কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলেন, ক্রিকেটে তেমন রপ্ত নন, তাঁরা ঢাকায় ফিরে হয় ওয়াড়ি নয় ভিক্টোরিয়ার মাঠে মশগুল হন। যেমন সম্পর্কে আমার মামা অনিল বসু। তাঁদেরই গ্রামের, মালখাঁনগরের, একদা বাংলা ক্রিকেটে বিখ্যাত হেমাঙ্গ বসু ও তাঁর ভাই অমূল্য বসু, অথবা তাঁদের জ্ঞাতি ফটিক (শৈলেশ) বসু ও ভোলা (নরেশ) বসু; কয়েকবছর বাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইস্টবেঙ্গলের ফুলব্যাক রাখাল মজুমদার। কিংবা ময়মনসিংহের পণ্ডিতপাড়া বা ফ্রেন্ডস ইলেভেন ক্লাবের কোনও অতিথি খেলোয়াড়। বাবা-কাকাদের সঙ্গে আমরাও ঝটপট দুপুরের খাওয়া খেয়ে মাঠে যেতাম। সেখানে কমলালেবুর কোয়া চুষতাম, কিংবা চিনেবাদামের খোসা ছাড়াতাম অফুরন্ত।

এখানেই তো শেষ নয়! বোধহয় ১৯৩৩ সাল, বিলেত থেকে জার্ডিনের অধিনায়কত্বে সাহেবি দল খেলতে এসেছে, একাধিক টেস্ট ম্যাচ। বড়োদিনের ছুটিতে বাবা-কাকারা কলকাতামুখো, ইডেন গার্ডেনে টেস্ট না দেখে উপায় কী? তখন কট্টরি কনকাইয়া নাইডু বিখ্যাতির শীর্ষে। তাঁর ছোটো ভাই কট্টরি সুগান্না নাইডু, সেই সঙ্গে মস্ত জোরে বল করনেওয়ালা মহম্মদ নিসার, সুইং বলে ওস্তাদ নাভানগরের অমর সিং, পরে ভূপালের নবাবের দলের সঙ্গে যুক্ত দুই সহোদর ভ্রাতা উজির আলি-নাজির আলি। সেই বছরই আঠারো বছরের অমরনাথ মুম্বইতে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করে তারকা বনে গেছেন। কলকাতা টেস্টে প্রথম দিনেই লাঞ্চের আগে ক্লার্ক না কার দুরন্ত বলে ভারতের উইকেটরক্ষক দিলওয়ার হোসেনের মাথা ফেটে গেল, কিন্তু বেপরোয়া দিলওয়ার মাথায় ফেট্টি বেঁধে মাঠে ফিরে ফের পড়ন্ত বিকেলে খেলতে শুরু করলেন, চৌকোর পর চৌকো মেরে মাঠ-ভর্তি দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে দিলেন। বাবা-কাকারা উত্তেজনার তুঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছেন। তেরো-চোদ্দো বছর বাদে অমিয় চক্রবর্তী মশাই কবিতা লিখেছিলেন:‘মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।’ সত্যিই সেই তিরিশের দশকের মধ্য মুহূর্তে এই আপাতবৈপরীত্যকে মেলানোর পালা: স্বদেশী বোমা-পিস্তল, তার সঙ্গে সমান তালে মায়ালু বিলিতি ক্রিকেট। আমার এখন অনুমান, আসলে ক্রিকেটও তখন দেশপ্রেমের প্রতীক হিশেবে প্রতিভাত হয়েছিল। সেই ১৯১১ সালে গোরা দলকে হারিয়ে মোহনবাগান শিল্ড জিতেছিল, যার সম্মোহন পঁচিশ বছরেও কাটেনি। বিশ-পঁচিশ বছর বাদে ক্রিকেটে নতুন করে দেশকে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। লালমুখোরা আমাদের নির্যাতন করেছে, নিষ্পেষণ করেছে, আমাদের ছেলেদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছে, তবু আমরা মরে যাইনি, ওদের অস্ত্রেই ওদের নিধন করেছি, করবো, ক্রিকেটের মধ্যবর্তিতায়। ডানপিটে বিনয় বসু স্বয়ং ক্রিকেটে ওস্তাদ ছিলেন, তাঁর পরের দুই ভাই, জামশেদপুরে কর্মরত, বহুদিন বিহার ক্রিকেট দলের হয়ে খেলেছেন, তাঁদের একজন, বিমল বসু, অনেক বছর বিহার দলের ক্যাপ্টেন পর্যন্ত ছিলেন।

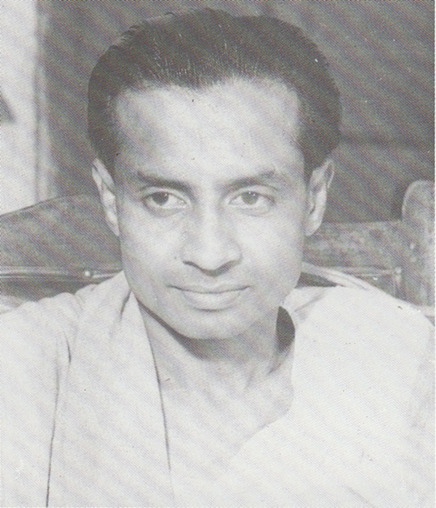

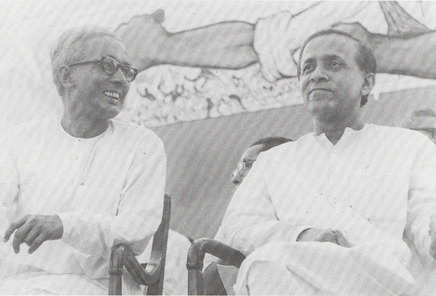

অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, শান্তি দাশগুপ্তা

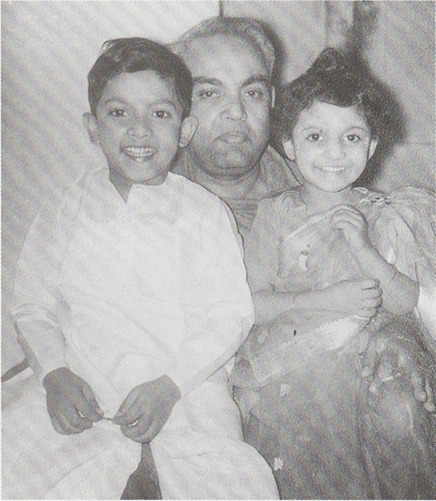

শঙ্খ চৌধুরী, শান্তি দাশগুপ্তা

বুদ্ধদেব বসু

অরুণকুমার সরকার

বিষ্ণু দে

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের তিন কন্যা: সুজাতা, সুপ্রিয়া, সুচিত্রা

আতোয়ার রহমান, টিটো-বুড়ি

খুরশীদ হায়দার

একদা বক্সওলাদের সমাবেশে

সমর সেন ও বান্ডিল

‘কল্লোল’; খাইবার জাহাজ

উৎপল দত্ত

ব্রেশট সোসাইটি: মন্মথ রায় ও শোভা সেনকে দেখা যাচ্ছে

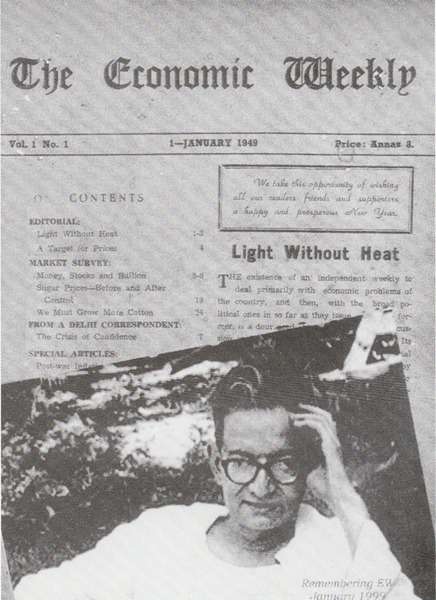

শচীন চৌধুরী; ইকনমিক উইকলির প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ

প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু

ঘাটে গঞ্জে

পাড়া বেড়ানো, রবি সেনগুপ্তর সঙ্গে

অর্ধেক দেবতা তুমি অর্ধেক পুলিশ

ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতি বসু, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য

স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, রজনী পালমা দত্ত, সুপ্রিয়া আচার্য

জ্যোতি বসুর সঙ্গে

ময়দানে নেতৃবৃন্দ: বি টি রণদিভে, সরোজ মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ কোনার, ই এম এস নম্বুদ্রিপাদ ও প্রমোদ দাশগুপ্ত

প্রভাত পট্টনায়ক

ইয়ান টিনবার্গেন

একুশে জুন, ১৯৭৭

সংসদ ভবনে

সুবোধ রায়

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গৌরী মিত্র, শেলী

অমর্ত্য, পিকো, নবনীতা

স্থবির শহরে বেড়ে ওঠা আমরা বালক-বালিকার দল, উত্তেজনার খোরাক চট করে সংগ্রহ হবার নয়। কিন্তু তা-ও হয়। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নবাবপুর-ইসলামপুরের মিছিল, ধর্মনির্বিশেষে সাধারণ মানুষের সোৎসাহ যোগদান, ইসলামপুরের মিছিলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঢাকার নবাব বাহাদুর, নবাবপুরের মিছিলের রূপবাবু-রঘুবাবুরা, বণিক সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত যাঁরা। সেজেগুজে আমরা বাচ্চারা বড়োদের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে অকুস্থলে যেতাম, কোনও পরিচিত বাড়ির দোতলা বা তেতলায় জায়গা করে নিতাম, আকুল আগ্রহে শোভাযাত্রার দীর্ঘায়িত বর্ণিল শোভা চেখে-চেখে উপভোগ করতাম। আমাদের শৈশবের ওই ক’বছর অন্যতর আগ্রহ অবশ্য ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা। কুশীলবরা শহরের অনেকেরই চেনা, জয়দেবপুর ঢাকা থেকে মাত্র পনেরো মাইল দূরবর্তী, আমার ঠাকুরদা, যাঁকে আমি কোনওদিন দেখিনি, ভাওয়াল এস্টেটের ম্যানেজারি করেছেন। সন্ন্যাসী মেজোকুমার না কি কোনও প্রতারক তা নিয়ে সর্বদা উত্তেজিত তর্ক। সন্ন্যাসীর দিকেই পাল্লা ভারি। দু’পক্ষের উকিল-ব্যারিনস্টারদেরও শহরের সঙ্গে কিছু যোগসূত্র ছিল। তাঁদেরও সমর্থকরা দ্বিধাবিভক্ত, যদিও এখানেও সন্ন্যাসীর হয়ে সওয়ালকারীদের স্পষ্ট সংখ্যাধিক্য। সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির বাইরের চাতালে বাবা-কাকারা উত্তেজিত তর্ক করতেন, একমাত্র আমার কাকা একটু সন্ন্যাসীর প্রতিপক্ষের দিকে হেলে। তিনি উকিল মানুষ, মেজো রানিমার যিনি ব্যারিস্টার, তাঁর ভক্ত। তারপর একদিন ভরদুপুরে বিচারক পান্নালাল বসুর রায় বেরোলো, সন্ন্যাসী-ই কুমার। শহর আনন্দে উচ্ছল, স্থানীয় ‘চাবুক’ পত্রিকার বিশেষ সংস্করণ প্রতি পাড়ায় শয়ে শয়ে বিক্রি হলো। বাচ্চারাও বুঝতে পারলাম একটা মস্ত কিছু ঘটেছে যাকে শুভ বলে অভিহিত করা যায়। পরে বড়ো হয়ে পান্নালাল বসুর সুদীর্ঘ রায়, যা বই আকারে বেরিয়েছিল, রুদ্ধশ্বাস আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। খুবই সুলিখিত, মনে হলো যেন গোয়েন্দা কাহিনী পড়ছি। হায়, সেই পুস্তক সংগ্রহ করা এখন শিবের বাবারও অসাধ্য।

যে-সংসারে একটু-একটু করে বড়ো হচ্ছিলাম, সেখানে প্রাচুর্য ছিল না, কিন্তু অনটনও ছিল না। খুব সরেস চালও পাওয়া যেতো মণ প্রতি সাড়ে তিন-চার টাকা হারে। যাকে মাসকাবারের বাজার বলা হতো, তার জন্য সব মিলিয়ে আমাদের যৌথ পরিবারের পক্ষেও বিশ-পঁচিশ টাকা অঢেল। আর প্রতিদিনের মাছ-সবজির জন্য আট-দশ আনাই যথেষ্ট। আর্থিক মন্দায় কৃষককুল শোচনীয়তার উপান্তে, বছরের পর বছর ধরে মধ্যবিত্ত পরিবারেও একই অবস্থা। পাশ করার পরেও ঘরের ছেলেদের চাকরি নেই। খুব প্রতিভাবান বা ভাগ্যবান কয়েকজন ইস্কুল মাস্টারি বা কেরানিগিরিতে ঢুকছে; এই সৌভাগ্য তা-ও মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। হয়তো গ্রামে কিছু জমিজমা ছিল, চালটা-ডালটা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই প্রজারা পৌঁছে দিত। স্বাধীনতার স্বপ্ন ঘরে-ঘরে। পরিব্যাপ্ত; ছেলেরা-তরুণরা-প্রৌঢ়রা, বৃদ্ধরা একই আবেগে মত্ত। ক্রিকেটে সফলতার প্রয়াস সেই উন্মাদনার অন্যতর পরিস্ফুটন।

আদর্শবাদী বাবা বাড়িতে বিলিতি কাপড় ঢুকতে দিতেন না, অন্য যে-কোনও বিলাসিতার উপকরণও। ছেলেবেলায় মাখন বলতে গয়লাদের দেওয়া কলাপাতায় জমানো ননী আমাদের ভোজ্য ছিল। গৃহস্বামীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আমার মা কয়েকবছর বাদে পলসনের মাখনের টিন কিনে সেঁকা পাউরুটির টুকরোর উপর ছড়িয়ে দিতেন। তা-ও পরম সতর্কতার সঙ্গে, সীমিত বিন্যাসে, যাতে টিনের মাখন বহুদিন ধরে চলে। আমার কাছে এটা সাংসারিক মিতব্যয়িতার প্রতীক হয়ে ছিল।

ক্রমে-ক্রমে কী করে যেন ছ’-সাত বছর বয়সে উত্তীর্ণ হলাম। আগের থেকেই জানা ছিল, পাড়ার বিদ্যালয় আর্মেনিটোলা সরকারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হবো। আমাদের পাড়া ও বংশাল পাড়ার প্রান্তসীমায় স্কুল। সামনে-পিছনে বিস্তৃত মাঠ। মস্ত লাল দালানের নিচের তলায় স্কুল, উপর তলায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের ধাঁচে তৈরি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। সেটাও সরকারি কলেজ, বিটি ডিগ্রির জন্য, বি.এ.-এম.এ-বি.এসসি-এম.এসসি পাশ-করা ছাত্ররা পড়তে আসতেন। কলেজ থেকে ডিগ্রি পেয়ে তাঁরা স্বীকৃত শিক্ষক হিশেবে পরিগণিত হতেন। যখন হাঁটতে শিখেছি, গুরুজনদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে বের হতাম, তাঁরা আমাকে সেই স্কুলবাড়ির প্রাঙ্গণের পাশ দিয়ে নিয়ে গিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে বলতেন, ‘এই তোমার স্কুল’। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতাম: রহস্যের ঘেরাটোপে আবৃত কুজ্বটিকার মতো সেই স্কুল বাড়ি।

তারও আগে অবশ্য একটা ঘটনা ঘটেছিল। বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতো মা-কাকিমাদের তত্ত্বাবধানে শেলেটে খড়ি এঁকে আমার অক্ষর পরিচয় হয়েছিল। এমনকি যুক্তবর্ণেও খানিকটা রপ্ত হয়েছিলাম, যদিও ইংরেজির সঙ্গে তখনও পরিচয় হয়নি। সরস্বতী পুজোর দিন ঘোষণা করা হলো, আমাদের মতো কয়েকজনের পোশাকি হাতেখড়ি হবে। সরস্বতী পুজোর অঙ্গ হিশেবে খাগের কলম দুধে ডুবিয়ে ভূর্জ পাতায় লেখার নির্দেশ দিলেন পুরোহিত মশাই: লেখো, ‘শ্রীশ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ’। আমার কোনওই অসুবিধে হল না, তরতর করে বার দশেক লিখে ফেললাম, শ্রীশ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ। কিন্তু চরম সংকটের সূচনা পরমুহূর্তে। ললিত ঠাকুরমশাই এবার বললেন, ‘মা সরস্বতীর কাছে সবাই গড় হয়ে প্রণাম করো’। বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা, তাঁরা হয়তো আমার মতো নির্ভুল ‘শ্রীশ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ’ লিখে উঠতে পারেনি, কিন্তু মা সরস্বতীর কাছে গড় হতে তাদের কোনও গণ্ডগোল হল না। আমি জেদ ধরলাম, কিছুতেই গড় হবো না, কিছুতেই মূর্তিকে প্রণাম করবো না। বাড়ির গুরুজনরা চড়-চাপড় মেরেও আমার সুমতি ফেরাতে পারলেন না। আধঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তাঁদের রণে ভঙ্গ দেওয়া। সেদিন ওই কাণ্ডের পর থেকে আমার নাম হলো কালাপাহাড়। আমার সেই জেদ আজীবন অটুটই থেকে গেছে।