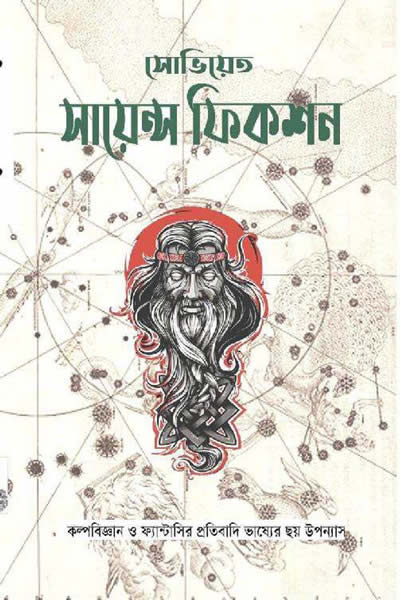

সোভিয়েত সায়েন্স ফিকশন – কল্পবিজ্ঞান ও ফ্যান্টাসির প্রতিবাদি ভাষ্যের ছয় উপন্যাস

সোভিয়েত জমানার যে কাহিনিরা অন্য দর্শনের কথা বলেছিল

.

প্রাক–কথন

ছ’জন লেখকের একটি কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস ও উপন্যাসিকা সংকলনের জন্য মুখবন্ধ লেখার কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? ছিল না। সংকলনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজেদের কথা নিজেরাই প্রকাশ করতে যথেষ্ট সক্ষম।

তবু প্রয়োজনটি জরুরি হয়ে পড়ল। প্রথমত, কাহিনিগুলো যত না কল্পবিজ্ঞানের, দেখা যায়, অনেক বেশি সামাজিক তার চেয়ে।

দ্বিতীয়ত, লেখকরা প্রত্যেকেই সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষ। আর ষাটের শেষ থেকে আশির দশক এই গল্পগুলোর সৃষ্টিকাল।

সাহিত্যে সময়ের একটি বড়োসড়ো আবেদন থাকে। সমকালীন সাহিত্যে আমরা সেই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক মূল্যবোধ, অথবা সেইসব মূল্যবোধের উপর আগ্রাসী ধর্ষণ, কখনো বা সরাসরি, কখনো রূপক হিসাবে পাই। সাবেক সোভিয়েতের এইসব গল্পগুলো যেন সেই সময়েরই চিহ্নিত দলিল।

এখন ‘সেই সময়’ মানে কোন সময়? প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং বলশেভিক বিপ্লবের পরবর্তী সময়কালে, সোভিয়েতের সাই-ফাই সাহিত্যেও ছিল বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন। আলেক্সান্দার বিলেয়েভের ‘দ্য রুলার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড’ কিম্বা ইয়েফ্রেমভের ‘গ্রেট সার্কেল’ এর অন্তর্গত ‘অ্যান্ড্রোমিডা- এ স্পেস এজ টেল’-এ দেখি পার্থিব সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রকাশ। শক্তি ও ক্ষমতার মানদণ্ডে সমাজতন্ত্রের সেই সার্বজনীনতার আকাঙ্ক্ষা এতটাই ছিল যে শুধু এই পৃথিবী নয়, দেখা যায় পৃথিবী পেরিয়ে সুদূর গ্যালাক্সিতেও বেজে উঠেছে সমাজতন্ত্রের টোটালিটেরিয়ান জয়গান।

অপরদিকে বলশেভিক বিপ্লবের পরে পরেই লেখা জামিয়াতিনের বিখ্যাত উপন্যাস ‘উই’ সে-সময়ে নিউ ইয়র্ক থেকে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। সেখানে এমন একটি টোটালিটেরিয়ান সমাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে, যেখানে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। যেখানে সমস্ত বাসযোগ্য বাড়িই স্বচ্ছ কাঁচের তৈরি, যাতে রাষ্ট্রীয় অভিভাবকরা প্রতিটি অধিবাসীর ওপর নজর রাখতে পারে। এতে যে সেই বিপ্লবোত্তর শিশু সোভিয়েতের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ, সেটা অনুভব করা যায়।

তবে কোনো সমাজব্যবস্থাই বিরোধীশূন্য হতে পারে না, রাশিয়াতেও হয়নি। মনে রাখতে হবে, জারতন্ত্রের পতনে ‘সোশ্যালিস্ট রিভোলিউশনারি’রাও সামিল হয়েছিল। কিন্তু তারা মূলত ছিল ফিউডাল সিস্টেমের পতাকাবাহী। কৃষক শ্রমিকের বলশেভিক পার্টির সঙ্গে সংঘর্ষ ছিল নৈতিক। সমকালীন সোভিয়েতে বলশেভিকরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেও তার বিরুদ্ধ স্বর একেবারে স্তিমিত ছিল না। যার ফলশ্রুতি ‘উই’।

দেখতে দেখতে চলে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ৷ সীমান্তে শোনা যায় জার্মান রণহুঙ্কার। বিশ্বযুদ্ধে লোকক্ষয়, খাদ্য সঙ্কট, অর্থ সঙ্কট, কর্ম সঙ্কট তো ছিলই, এছাড়া স্ট্যালিনের লৌহকঠিন টোটলিটারিয়ান নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যক্তির স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষকে সমাজতন্ত্র থেকে ক্রমশ বিমুখ করতে থাকে।

অবশ্যই মানুষের বাঁচার অধিকার সর্বাগ্রে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য–বাঁচার এই মূলগত অধিকারকে সকলের জন্য নিশ্চিত করার সামাজিক প্রবণতা যে তত্ত্বে পাওয়া যায়, তা খোলা বাজারের ক্যাপিটালিস্ট দিগদর্শনের বিপরীত পথের দিশা দেখায়।

অথচ সেই পথে হেঁটে জীবন নির্বাহের একদম প্রাথমিক এই শর্তগুলো নিশ্চিত হলেই, অসহনীয় হয়ে ওঠে নিয়মানুবর্তিতার ‘এটা করবে না, ওটা করবে না’–র শৃঙ্খল। হাঁফিয়ে ওঠা মানুষ তখন আবার সিস্টেমের বিরুদ্ধাচারণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। সেইজন্য জালিয়াতিনের নায়িকা বলে, “বিপ্লবের কোনো শেষ নেই, সীমা নেই। এবং এই কারণেই ষাটের দশকে ক্রুশ্চেভের ‘সকলের জন্য কমিউনিজম’ এই শ্লোগান তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। সত্তরের দশক থেকেই দেশজুড়ে আর্বান জীবনযাপনের উপযোগী গুণমানসম্পন্ন ভোগবাদী জিনিসপত্রের (পড়ুন বিদেশী) আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে সে-দেশে। গাড়ি এবং ফ্ল্যাটের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে সরকারি লালফিতের টালবাহানা এবং সে-কারণে প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা হেতু ক্ষোভ। এছাড়া সংস্কৃতির সব সৃষ্টিশীল মাধ্যমগুলোকেই অনুবীক্ষণে পরখ করার প্রবণতা, তার ফলস্বরূপ কঠোর সেন্সরশিপ এবং সেই সব ক্ষেত্রে কে.জি.বি.র আভ্যন্তরীণ রক্তচক্ষু দিনে দিনে প্রতিবাদীর সংখ্যা বাড়াচ্ছিল দেশের অন্দরে।

প্রসঙ্গত সোভিয়েতে অত্যন্ত জনপ্রিয় স্ত্রপাগাৎস্কি ভাইদের পরবর্তীকালের সাই-ফাই রচনা ‘দ্য ডুমড সিটি’, আত্মপ্রকাশের জন্য চাপা পড়ে ছিল দীর্ঘ ষোল বছর। অথচ একটা সময় ছিল, যখন সরকারী প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত স্ত্রপাগাৎস্কি ভাইদের বই হাতে পাওয়ার জন্য সোভিয়েত জনতা উদগ্রীব হয়ে উঠত। তাহলে ‘দ্য ডুৰ্ড সিটি’ তে কী এমন ছিল, যার জন্য সে দেশের সরকার ওই বইটি প্রকাশের অনুমতি দেয়নি?

এদিকে ‘ঠাণ্ডাযুদ্ধের আবহে ‘খোলা হাওয়া’–র পাশ্চাত্য ক্যাম্পেনের প্রভাবও এই বিরোধিতাকে হাওয়া জুগিয়ে চলেছিল। ফলশ্রুতিতে পেরেস্ত্রৈকা– গ্লাসনস্তের হাত ধরে অনেকটাই শিথিল হয় সোভিয়েত নিয়মরক্ষ্ম। ফলত ১৯৮৯ সালে ‘টাওয়ার অফ বার্ডর্স’ শিরোনামে এই সংকলনের অন্তর্গত পাঁচটি কাহিনির ইংরিজি ভাষান্তর প্রকাশিত হয়। তবে মোটাদাগের তীব্র সিস্টেম বিরোধিতা এদের মধ্যে কোনো কাহিনিতেই দেখা যায় না। যা দেখা যায় তা ক্ষোভের প্রতিকী ও শিল্পিত প্রকাশ।

অন্যদিকে ‘যাচ্ছ কোথায় পিঁপড়েরা’ একটু ব্যতীক্রমী। ইউরি মেদভেদেভের তিনটি কাহিনির সংকলন ‘চ্যারিয়ট অফ টাইম’ থেকে এটি নেওয়া হয়েছে। এ কাহিনিতে তো

নয়ই, এমনকি ওই বইয়ের বাকি দুটি কাহিনিতেও সোভিয়েত বিরোধিতার নামগন্ধ ছিল না। বরং এই কাহিনিতে দানিকেন তত্ত্বের হালকা আভাস পাই আমরা। বস্তুবাদীর চোখে সেটা অন্যরকম লাগতে পারে।

আসলে পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি ধর্ম, জাতি এবং রাজনৈতিক মতগুলি, মূলত এক একটি ‘ইউটোপিয়া’। চিরটাকাল যাকে বিশ্বাস করে, যার উপর নির্ভর করে, গোটা মানবজাতটা ঠকেই চলেছে ক্রমাগত। বলা ভালো নিজেকেই ঠকিয়ে চলেছে।

সেই ইউটোপিয়ায় আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে দাবার বোড়ে বানিয়ে কখনো ধর্মের নামে, কখনো বর্ণ, জাতি, জাতীয়তা ও রাজনীতির নামে শোষণের নিরঙ্কুশ চক্রটি চলতেই থাকে। সে কারণে ‘freedom of thought’ দুনিয়া জুড়েই একটা সোনার পাথরবাটি।

কিন্তু একটা বিষয় পরিস্কার যে, আমি যা ভাবি, তুমিও তাই ভাব আর ঘোরতর দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠ সেইভাবে– এই সমষ্টিগত সাধারণতার বাইরেও কিছু মানুষ থাকে, যারা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। তারা স্বাধীন ‘Individual’, আর যে কোন সিস্টেমই পছন্দ করে প্রতিরোধহীন দাসত্ব। স্বাধীনচেতা অস্তিত্ব সেই সিস্টেমের পক্ষে দুশমনস্বরূপ।

আমাদের কাহিনিগুলোতে ফিরে ফিরে এসেছে সেই Individual-এর আকাঙ্ক্ষা। ধ্বনিত হয়েছে ইট, কাঠ, পাথর, কংক্রিটে মোড়া আর্বান সভ্যতার সর্বগ্রাসী দম্ভের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞানের নামে শুকনো যুক্তিজালনির্ভর তর্ক এবং রহস্যের মধ্যে চিরকালীন দ্বন্দ্ব।

এমনকি এ প্রশ্নও উঠেছে, বিজ্ঞান আর তার মানবিকতাবিহীন নিরন্তর অনুশীলন বিশ্বব্যাপী মানুষের জন্য কতদূর পর্যন্ত অপরিহার্য। প্রশ্ন উঠেছে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের নামে, প্রকৃতি থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিয়ে স্বরচিত এক নির্জন দ্বীপভূমিতে বাস করা মানুষের একাকীত্ব নিয়েও।

ওরেল সের্গেইভিচ কোরাবেলনিকভের পক্ষীমিনার’, কিম্বা ইউরি মেদভেদেভের ‘যাচ্ছ কোথায় পিঁপড়েরা’ তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

পক্ষীমিনার উপন্যাসে ইয়েগর নয়, আমার তো মনে হয়, তাইগার মহতি অরণ্য আর তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক চিরকালিন মানুষের বহুমাত্রিক দর্শনই কাহিনির নায়ক। জীবনের সমস্ত রহস্য মানুষের অসীম-বিস্তৃত কল্পনার ফসল। কোনো বিশেষ দর্শনের একমাত্রিকতা তার সেই সচ্ছন্দ বিকাশের হাতেপায়ে বেড়ি পরায়। আর এভাবেই খর্ব করে তাদের আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিশক্তি এবং ক্ষমতার আধারকে। তাইগার জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে, পৃথিবীতে মানবের বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠত্বে গর্বিত ইয়েগর উপলব্ধি করে, আপাত বান্ধবহীন ওই অরণ্যভূমিতে দিনের পর দিন নিজের বেঁচে থাকার রহস্য। যা বুদ্ধিমানের খালি চোখ প্রত্যক্ষ করতে পারে না, প্রকৃতির কোলে ভাসতে ভাসতে আত্মার অস্তিত্বের খোঁজ পেয়ে বিচ্ছিন্ন মানুষ থেকে পূর্ণ এক প্রাণ হওয়ার পথে পা বাড়ায় ইয়েগর। ফার্ণের আজগুবে নীল ফুল আর তার মধু যেন গল্পকথার কল্পলোক নয় –এ যেন প্রকৃতিকে সঠিক ভাবে চিনতে পারার সেই বোধ, যেখানে সব সত্ত্বাই এক, অন্য সত্ত্বায় রূপান্তরিত হতে তার কোন বাধা নেই। যেখানে মানুষের যুক্তি রচিত ‘অসম্ভব’ বলে কোন শব্দের অস্তিত্ব নেই। সমস্ত রহস্য, সে জলপরী মাভকাই হোক, আর অপদেবতা উপদেবতাই হোক, দানব কিম্বা বিস্মৃত দেবতা পেরুনই হোক বা ইচ্ছেধারীই হোক –সব যেন সেই অবিনশ্বর প্রাণের অংশ এবং সবকিছু সমানভাবে বর্তমান –বিদ্যমান।

কাহিনিতে কখনো দেখি, নিজের প্রিয় শহরের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি ইয়েগরের স্বপ্নে ভেসে ওঠে। সেখানে সবুজ নেই গাছে। রয়েছে নিকেলের আস্তর দেওয়া অ্যালুমিনিয়ামের পাতা।

আবার অন্যত্র দেখি, পরিত্যক্ত ফ্ল্যাট– জল, বিদ্যুৎ, মনুষ্যবিহীন –দেখা যায়, গোটা শহরটাও পরিত্যক্ত। কালোয় মোড়া এক ডিস্টোপিক পটচিত্র –মানুষের আভ্যন্তরীণ হতাশার বোধকেই চিনিয়ে দেয়।

একই ইয়েগর আবার পৃথিবীর গভীর তন্ত্রীতে মিশে দেখা পায় দিওবা-ন-গুওর। পরিবেশের উপর ন্যূনতম আঘাত, সে বক্ষ অথবা অন্য কোন প্রাণীর উপর হোক না কেন, দিওবার অস্তিত্বকে মথিত করে যন্ত্রণায়। প্রথম সাক্ষাতে ইয়েগরের শারীরিক বেদনা তার উপর কোন প্রভাব ফেলে না। কারণ দিবার কথায় মানুষ প্রকৃতির অংশ নয়, বরং হত্যাকারী। জঙ্গলের আদি বাসিন্দা দিওবা –এক অনুভবী আদিবাসী যেন, যার প্রাণের প্রতিটি কণা অরণ্যের অংশ। সেই অরণ্য, যেখানে সকলের সুষ্ঠুভাবে বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করে প্রকৃতি। যেখানে স্লাভ পিশাচ বেলবগের মুখের উপর ঝাঁক বেঁধে বসে থাকা রক্তপায়ী মশারাও অপাঙক্তেয় নয়।

কাহিনির শেষে আমরা এক বিশেষ ইয়েগরকে দেখতে পাই। এ সেই ইয়েগর, যাকে ভেড়াওয়ালাদের হিংস্র কুকুরগুলো কামড়াতে যায় না। কারণ, ইয়েগরের মধ্যে থেকে মানুষের ভীতি প্রদর্শক ধ্বংসকামী সত্ত্বাটার তখন বিনাশ হয়েছে। এ সেই ইয়েগর, যাকে দেখে মনে হয়, সে বল্গা হরিণ আর মানুষে কোন তফাৎ করতে পারে না। আর সাধারণ মানুষ তাদের অপরিসীম অন্ধত্বে যাকে মনে করে উন্মাদ।

কাহিনির শেষে বোঝা যায়, এই জ্ঞান ইয়েগরের অধুনালুপ্ত একটি বিশেষ পাঠক্রমের অভ্যাস, যা একদিন মানুষের সহজাত ছিল। ইট, কাঠ, পাথর, কংক্রীটের নিরন্তর অহংকারী প্রয়াস, যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে আত্মম্ভরী আধুনিক মানুষকে।

তবু সেই লুপ্ত অভ্যাসের হারানো পাঠক্রমের এক ছাত্রকে খুঁজে পায় ইয়েগর। হাসপাতালের এক সময়ের কাগুঁজে জ্ঞান অর্জনকারী বড়ো ডাক্তার, বৃহত্তর প্রকৃতির সঙ্গে এক অবাধ মেলবন্ধনে জড়িয়ে পড়েন শেষপর্যন্ত।

কাহিনিতে ইয়েগর নিজেই হয়ে ওঠে এক পক্ষীমিনার –পৃথিবীর তাবৎ প্রাণের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। সেখানে প্রচলিত বিশ্বাসের বহুমাত্রিকতায় সমস্ত আপাত অসম্ভব অস্তিত্বেরা দেহধারণ করে।

মেদভেদেভের ‘যাচ্ছ কোথায় পিঁপড়েরা’ আবার আরো একটু এগিয়ে গিয়ে, মানুষের প্রাচীন জ্ঞান এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে মহাজাগতিক যোগসূত্রের দিশা দেখায়।

কাহিনির একটি অন্যতম চরিত্র তালানভ, একদল বিপাকগ্রস্ত পিঁপড়েকে বিপন্মুক্তিতে সাহায্য করেছিল ইঙ্গিত দিয়ে। ইঙ্গিতের ভাষা বুঝেছিল পিঁপড়েরা। তাদের চেয়ে ক্ষমতা আর বুদ্ধিতে বহুগুণ ধুরন্ধর মানুষের সেই ইঙ্গিত, অত্যন্ত সুশৃঙ্খল আর নিয়মানুবর্তী পিঁপড়েদের কাছে পরিত্রাণের উপায় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের কাছে শৃঙ্খলাই মুখ্য, নিয়মানুবর্তীতাই জীবন। কাজ শেষ হয়ে গেলে মুক্তিদাতার দিকে পিছন ফিরে তাকানোর অবকাশ তাদের ছিল না।

কাহিনিতে দেখা যায়, তিমচিক আর তালানভ, সেই একইরকম প্রায় পিঁপড়ের মতো দৌড়ে এসেছে সারা জীবন। একজন তার শিকড়খানা ছিঁড়ে রেসিং কার নিয়ে ছুটে বেরিয়েছে দেশ-দেশান্তরে, বিখ্যাত হওয়ার অমোঘ স্বপ্ন বুকে নিয়ে। শহুরে সভ্যতার কালো ধোঁয়া যার দৃষ্টিকে করেছিল মোহাবিষ্ট। অন্যজন তিমচিক আন্দ্রোভিচ– যে জীবনে কোনদিন বুঝতেই পারল না, মোটা দাগের পণ্ডিতি আর তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী অনলস চর্চায়, সে একটা যন্ত্রের মধ্যে নিছক কতকগুলো দাঁতকাটা পিনিয়ন হয়ে পড়েছে, চলতে চলতে ক্ষয়ে গেলে যাকে বদলে দেওয়া হতে পারে।

তবু পাকেচক্রে দুই বাল্যবন্ধু তালানভ আর লার্কা, আপাত বিচ্ছিন্নভাবে দুটি অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হয়ে যায়। একসময়ের দুর্দমনীয় কার রেসার, সেই রহস্যময় ঘটনার পর্যালোচনা করতে করতে পৌঁছে যায় প্রাচীন জ্ঞানের (যাকে আধুনিক সমকাল হামেশাই বিকার বলে তাচ্ছিল্য করতে থাকে) আধারের উৎস এক মহাজাগতিক প্রাণভাণ্ডারের ধারণায়।

তালানভ তার রেসিংকার পেরুনের একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ খুশিমনে দান করেছিল চন্দ্রসৈনিকদের মোড়লকে। এই দানে, অহংকারের এক বিচিত্র অনুভূতি ছিল। তা যেন, ‘দেখ, তোমরা আমাদের আঁধারের দেশের অধিবাসী বললেও, আমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তি কত আলোকোজ্জ্বল! বিনিময়ে চন্দ্রমোড়ল তাকে দিয়েছিল তাদের বিশেষ পানীয় গ্রেভাইরসের পাত্র, এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে।

তবে তালানভের একটা খোলা মন ছিল, যাকে আবিষ্ট করেছিল চন্দ্রদেবীর আবির্ভাব। যে মন বুঝিয়েছিল, ‘অকারণ এমন নিষ্ফলা যুক্তিজাল থেকে বিরত থাকতে, যে কিনা পৃথিবীর শেষ রহস্যটাকেও গলা টিপে মেরে ফেলে।’

এইখানেই বাল্য কৈশোরের ঘনিষ্ঠ লার্কার সঙ্গে তার চেতনা মিলে যায়। লার্কাও বিপদের মুহূর্তে দেখা পেয়েছিল, বহির্বিশ্বের বুদ্ধিমান অস্তিত্বের। যারা তাকে বাঁচিয়েছিল অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে এবং উপহার দিয়েছিল তাদের মহাকাশযানের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ ‘ঘূর্ণিছানা’। সেখানেই লার্কার অনুভব, পৃথিবীর প্রাণমণ্ডলী সার্বজনীন প্রাণপ্রবাহের ক্ষুদ্র অংশ বই নয়। এখানেই পিঁপড়েদের সঙ্গে লার্কার প্রভেদ। লার্কা তার উদ্ধারকর্তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি, বরং তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের প্রবল আকুতিতে তাদের উপহার দিয়েছিল ফুলসমেত চারাগাছ।

সেই প্রবল আন্তরিক আকুতির প্রমাণ আমরা পাই গ্রেভাইরসের প্রভাবে(!) লার্কার চন্দ্রদেবীর রূপে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। যা দেখে তালানভের জাগতিক মান সম্মান তুচ্ছ মনে হয়, ভিতর থেকে শিকড়ে ফেরার অসামান্য তাগিদ যার শেষ কথা হয়ে ওঠে।

আর লেখক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন বিশ্বব্যাপী সদম্ভ পদক্ষেপকারী তিমচিকদের উদ্দেশ্যে, যারা নিছক নিয়মবদ্ধ সুশৃঙ্খল, কর্মঠ পিঁপড়ের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

আবার অসকোলভ ইয়াকুবভস্কির ‘মেফিস্টো’ তে দেখতে পাই সৃষ্টির দানবিক রূপ। ‘মেফিস্টো’ এক বৃদ্ধ জ্ঞান অন্বেষক বৈজ্ঞানিকের গল্প। শুকনো জ্ঞান যাঁর হৃদয়টাকে কাঠের মতো নিষ্প্রাণ করে দিয়েছিল। পারিবারিক, সামাজিক –সমস্ত ভালোলাগা মন্দলাগার উর্ধে যিনি রেখেছিলেন তাঁর সাধনাকে। হারিয়েছিলেন সন্তানের ভালোবাসা।

সন্তানের ভালোবাসা কি আদৌ পেয়েছিলেন কখনো? নাকি তা শুধুই ছিল বাবারূপ জ্ঞানের জাহাজকে নিয়ে এক অহেতুক গর্ব। এই ‘অহেতুক’ কথাটা এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছে নিয়ন্ত্রণহীন বিজ্ঞান পরিচালনার জ্বলন্ত উদাহরণ, মেফিস্টোর ক্রমশ শক্তিমান হতে হতে, ক্ষমাহীন মূর্তিমান ত্রাসের রূপ গ্রহণ করায়। যখন বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠে আসে, পরমাণুর রহস্য ভেদ করার মুহূর্তে, রাদারফোর্ড কি হাইড্রোজেন বোমার কল্পনাও করতে পেরেছিলেন?

তিনিও ভাবতে পারেননি দানব মেফিস্টোকে। তাঁর একমাত্রিক সিস্টেমিক মন শুধু মেফিস্টোকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল সমুদ্রতলের রহস্য উন্মোচনের প্রয়োজনে। ভুলে গিয়েছিলেন, মানুষের অসীম বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষার একটি বীজ, যা তিনি বপণ করেছিলেন মাত্র, তার ক্ষমতা-অক্ষমতা, অসহায়তাকে তলিয়ে না দেখে নির্বিকার ছিলেন। সেই বীজ একদিন অসীম ক্ষমতার আধার হয়ে তাঁরই অধীনতা অস্বীকার করবে। শেষপর্যন্ত, মেফিস্টোর হাতে বিজ্ঞানীর মৃত্যু যেন সমকালীন সোভিয়েত সমাজের একটি দিগদর্শন, মেফিস্টো যেখানে মানব সমাজে ত্রাস সঞ্চার করে ফেরে, লাগামছাড়া ‘ইজম’ নির্দিষ্ট ভাবনার ভ্রান্তিকে ঘুলিয়ে দিয়ে। আর বিজ্ঞানী যেখানে নিজেই হয়ে ওঠেন কঠিন নিয়মমতে চলার এক অন্ধ সিস্টেম।

এই উপন্যাসিকাটিতে পরিত্রাণের কথা বলা হয়নি। মেফিস্টোরা আজও দেশে দেশে বহাল তবিয়তে বর্তমান। শুধু আলাদা আলাদা রূপে।

আবার ওগা ওরিয়নোভার ‘দেউলিয়া গ্রহে’ দুটি পৃথিবীর খবর পাই। লজিটেনিয়া আর জিয়া। আসলে একটাই পৃথিবী। পার্ফেক্ট লজিটেনিয়ান হওয়ার শর্তই হল তাদের মধ্যে ভয়, হতাশা, সূক্ষ্ম অনুভূতি, শিল্প ভাবনা এসব মানবিক বোধগুলো থাকলে চলবে না। শিশুকাল থেকে একটাই মন্ত্র তারা জানে, তা হল কাজ আর কাজ, স্বদেশের তরে। নিজের গ্রহকে স্বয়ম্ভর করার মতো বিশেষ কিছুর খোঁজে নিরন্তর চলতে থাকে অন্য গ্রহের উপর চরবৃত্তি। কোথাও যেন সাম্রাজ্যবাদী চেতনার ইঙ্গিত পাই আমরা। আবার গ্রেট লজিটেনিয়া যখন বলে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের কথা, আর তার মাধ্যমে অধিবাসীদের আর্থসামাজিক উন্নতির কথা, তখন প্রশ্ন জাগে লজিটেনিয়া কি টোটালিটারিয়ান দর্শনে বিশ্বাস করে?

অন্যদিকে জিয়াগ্রহ যেন বাকি পৃথিবী। যেখানে, নানাদেশে নানা রাষ্ট্রপদ্ধতি –ধর্মীয়, সামরিক, সরকারী, যারা একে অন্যের উপর চরবৃত্তি করে চলে প্রতিনিয়ত। যেখানে সব রাষ্ট্রপদ্ধতির, প্রতিক্ষেত্রেই কাজ করে এক একরকমের ইউটোপিয়া, যেন সেগুলোই সঠিক। সেইসব পদ্ধতিতেই স্বর্গলাভেই চাবিকাঠি নিহিত।

আবার গ্রেট লজিটেনিয়াও একটা প্রশ্ন তুলে দেয়, যখন সেই গ্রহের চরবৃত্তিকারী মহাকাশযানের নিবেদিতপ্রাণ কম্যাণ্ডার সিদ্ধান্ত নেয়, জিয়াতে লজিটেনিয়াকে দেওয়ার মতো কিছু নেই!

তাহলেও, জিয়াগ্রহে এই যে, দিকে দিকে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকতার স্রোত, তাদের কেন্দ্রীকরণ করার কোন দায়ই কি পালন করবে না লজিটেনিয়া?

উত্তর আসে ‘না’। লজিটেনিয়ার কাজ সমাজসেবা নয়। এইখানেই ধাক্কা খায়। টোটালিটেরিয়ান ভাবনা। লজিটেনিয়াকে চিনি চিনি মনে হলেও চিনতে পারি না তখন।

কাহিনিতে দেখা যায় জিয়াগ্রহের সাধারণ মানুষের উপর একশো চল্লিশ নম্বর বা তিরানব্বই নম্বরের থাবা পড়েছে প্রয়োজনে। এই তিরানব্বইকে ‘জেমস বণ্ড’ ভাবনার মতো লাগে না? যে কিনা তথ্য সংগ্রহ বা অভীষ্ট সিদ্ধ করার পাশাপাশি স্থানানুযায়ী প্রবৃত্তিগত কর্মগুলোতেও যথেষ্ট পারঙ্গম।

তবে গ্রেট লজিটেনিয়ার চরিত্র বদলে যায়, প্রতিবাদী চর সাতাশ নম্বরের হাত ধরে। যে জিয়াগ্রহের অন্দরের সুরটিকে বুঝতে পেরে মোহিত হয়ে যায়। সাতাশ নম্বরের হাবভাব কমাণ্ডারের চোখে, লজিটেনিয়ান সমাজ চেতনার পরিপন্থী মনে হয়। জিয়াগ্রহে থাকবে বলে, পালিয়ে আসে লজিটেনিয়ার মহাকাশযান থেকে। বিভ্রম ঘটানোর জন্য রেখে আসে ঘটনাচক্রে নির্মিত নিজের পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপাথরের মূর্তিকে, যা কিনা লালসাবিহীন এক আত্মমগ্ন শিল্পীর সৃষ্টি। যাকে কেন্দ্র করে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল ক্রমাগত পালাতে থাকা এক লজিটেনিয়ান নারী।

শিল্পীর সঙ্গে সাতাশ নম্বরের আশ্চর্য মিলন সম্ভব হয়েছিল। লজিটেনিয়ার প্রথম মানবিক ভালোলাগার অনুভূতির স্বাদ পাওয়া সাতাশ নম্বরের মূর্তির হাত ধরে সামাজিকভাবে অনেকখানি বদলে যায় লজিটেনিয়া, যার উত্তরণ দেখি কাহিনির শেষ পর্বে, সাতাশ নম্বরের মূর্তির সামনে সের্গেই এবং বীণার পরস্পরের আলিঙ্গণের মধ্য দিয়ে, যা লজিটেনিয়ায় অভূতপূর্ব।

এ থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে, তত্ত্ব কখনো দেশকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। তত্ত্বের কঠোর ব্যবহারিক প্রয়োগ, ভ্রান্তিজনিত কারণে শক্তির দম্ভকেই প্রকাশ করে থাকে।

আলেক্সান্দার আব্রামভ এবং সের্গেই আব্রামভের ‘তুষারমানবের ডায়েরি’ ও আমরা দেখি একই পৃথিবীর মধ্যে দুই পৃথিবীর গল্প।

এক পৃথিবী জ্ঞানের অনুশীলনে মানবিক বোধহিত হয়ে পড়ে এবং শেষত সিদ্ধান্ত নেয় তাদের আর বাইরের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই জ্ঞানচর্চার, কারণ জ্ঞানের শিখর(!) ইতিমধ্যেই ছুঁয়ে ফেলেছে তারা।

এখানেও ইঙ্গিত পাই, প্রফেসর মার্লের ছেঁড়া ছেঁড়া অতীত আবাহনে। এক জায়গায় যেমন দেখি, একজন মহিলা, লাল পোশাক পরিহিতা, মার্লের শিশু অস্তিত্বের দিকে পিছন ঘুরে বসে। মনে হয় যেন বিমুখ। আর তাকে একজন পুরুষ, যার সঙ্গে মার্লের সাদৃশ্য আছে চেহারায়, বলে চলেছে, মহিলার খুশি হওয়া উচিৎ, কারণ শিশুটির মধ্যে পুরুষত্বের লক্ষ্মণ বিদ্যমান। এখানে মহিলা হয়তো মার্লের মাতৃভূমি স্বরূপা, যে কিনা ‘লাল পোশাকে’ আবৃত থেকেও, তত্ত্বের ‘ম্যাসকুলাইন’ উদ্ভবে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল।

ছাত্রী ইনার হাবভাবও ছিল পুরুষের মতো। তার ক্ষেত্রেও মার্লের মনে হয়েছিল, ইনা যেন একটা পুরু লাল পর্দার মধ্য দিয়ে তাকে অবলোকন করে সবসময়। কেন এমন মনে হয়েছিল মার্লের?

মায়ের ‘লাল পোশাক’ কিম্বা ‘পুরু লাল পর্দা’ সমান অর্থবহ মনে হয়। ‘পুরুষালী’ কথাটাও ভিন্ন অর্থ বহন করে।

প্রফেসর মার্লে জ্ঞানচর্চায় বিমুখ একটি গ্রহের কৌতূহলী প্রতিবাদী সন্তান। জ্ঞানান্বেষণে মার্লের আগ্রহ সেই গ্রহের অভিভাবকদের চোখে বিদ্রোহের সামিল। কার্যত ‘প্লটার’ হিসাবে অমন বিদ্রোহীকে তারা সহজেই অন্য গ্রহের অভিযানের ছাড়পত্র দেয়। আর মনে মনে নিশ্চিন্ত থাকে এই ভেবে যে, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে চলেছে কৌতূহলী প্লটার। কারণ, সেই গ্রহে কৌতূহল দেখানোটা অন্যায় এবং বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এইখানে স্থান নির্বিশেষে সমকালকে যেন খানিকটা বোঝা যায়।

প্লটারের সেই সমাজে, মানবিক অনুভূতি, ছোটো ছোটো সুখ, ছোটো ছোটো ভালো লাগা, নতুনতর রূপে সৃষ্টির ভাবনা অতিশীতল বরফের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। চাপা পড়ে গিয়েছিল নতুন প্রাণকে স্বাগত জানানোর উল্লাসও। এই সভ্যতা ক্রমশঃই ঝুঁকে পড়েছিল অনিবার্য মৃত্যুর কোলে।

এ কোন সভ্যতা? লাইসেঙ্কোবাদের কালো দিনগুলো নয় তো? যে সময়ে, লেনিন অল ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সের অধিকর্তা ক্রোফিস দেনিসোভিচ লাইসেঙ্কো, ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে বাতিল করে ভার্নালাইজেশন আর গ্রাফটিং-এর তত্ত্বকে সামনে আনেন, যার মূল প্রতিপাদ্য হল, জিন টিন বলে কিছু নেই। উপযুক্ত পরিবেশ এবং সক্ষম লালন পালন, শক্তিধর উত্তরাধিকারীর জন্ম দিতে পারে।

শ্রেষ্ঠরা টিকে থাকবে, বাকিরা বিনষ্ট হবে –সমাজতন্ত্রের অনুসারীরা, যাঁরা কিনা সমস্ত মানুষের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক করতে চান, তাঁদের ধারণার উপর এ এক অনিবার্য আঘাত।

লাইসেঙ্কোর ‘নিও বায়োলজি’র অভিঘাতে ‘জিন’ যা কিনা বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত –মেণ্ডেলের উত্তরাধিকারের এই কনসেপ্ট লাটে ওঠে সেদেশে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। নিউরো ফিজিওলজি বা সেল বায়োলজির মতো জ্ঞানের শাখাগুলির চর্চা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিরোধীমতের বিজ্ঞানীদের অনেককেই নির্বাসনে যেতে হয় অথবা হত্যা করা হয়।

মার্লের ল্যাবরেটরির জন্যেও অর্থের অনুমোদন ব্যাহত হচ্ছিল অজ্ঞাত কারণে। কারা ব্যাহত করছিল, মার্লের গবেষণায় কাদের কোন উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছিল না, বা হয় না –অনুমান করা যায়।

প্রফেসর মার্লে যেন সেই ঠাণ্ডা গ্রহের একজন হয়েও, সেখান থেকে ছিটকে আসা মানুষ। জ্ঞানের অনুশীলনে যাঁর চোখে নিয়মবদ্ধতা নয়, স্বপ্নই প্রধান।

তিনি মন পড়তে পারতেন। কাহিনিতে তাঁর মৃত্যু রহস্যও অজানাই থেকে যায়। কিন্তু সেই মন পড়তে পারার ক্ষমতার দৌলতে তিনি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, যে ভাবেই হোক মৃত্যু সমাসন্ন।

তাই যে সব তত্ত্ব তাঁর নিজের সভ্যতার ফসল, যাকে বুঝতে সাধারণ মানুষের বহু পথ পেরোতে হত, তড়িঘড়ি সেসব তত্ত্ব নোটবুকে লিপিবদ্ধ করে যান, ভবিষ্যৎ কালের জন্য। যা তাঁর শেষ সময়ের উপলব্ধি।

দাভিদেঙ্কোরা যাঁকে কখনো চিনতেই পারেনি, উল্টে বিরোধিতা করে গেছেন নিরন্তর। হয়তো মার্লে জানতেন, জ্ঞানের উৎকর্ষের চরমে পৌঁছোলে তাঁর ওই জৈবিক দেহের আর কোনো প্রয়োজন নেই।

সের্গেই দ্রুগালের ‘সব গাছে পাখি ডাকে’ গল্পটি একটু অন্য দর্শনের। এটি প্রকৃতির নিজের সৃষ্ট সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হানাদারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ার এক অপূর্ব আখ্যান।

এ সেই দুনিয়া, যেখানে পাখি মরলে গাছ বাঁচে না, গাছ মরলে পাখি।

ইঙ্গিতটা তাৎপর্যপূর্ণ। অরণ্যের বিকাশ বা বিস্তার হয় পাখির মারফৎ। অপরপক্ষে অরণ্য পক্ষীকুলের আশ্রয়স্থল। গাছের ফলমূল তার বেঁচে থাকার পাথেয়। এই পারস্পরিক নির্ভরতা প্রকৃতি ও তার তামাম জীবকুলের মধ্যে বিদ্যমান। সব মিলিয়ে একটাই প্রকৃতি।

অর্থগধু হানাদারের লোভ সেই প্রকৃতিকে সভ্যতা দিয়ে ভেঙেচুরে দেয়। সভ্যতার আধুনিক প্রযুক্তি কোথাও সুমহান পর্বতের অলিতে গলিতে জঙ্গল, পাথর, বন্যপ্রাণ নির্মূল করে ঝাঁ চকচকে রাস্তা বানায়, নিছক ব্যবসায়িক চাহিদায়। কোথাও বা কিলোমিটারের পর কিলোমিটার প্রাচীন বনাঞ্চল পুড়িয়ে, বসতি স্থাপনের নামে অর্থ রোজগারের ভাবনায় মশগুল থাকে। পাখি মরে, বাকি প্রাণীকুল ধ্বংস হয়। আঙরা হয়ে যাওয়া অরণ্যের কালো হাড়ের নীচে বা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়া পাথরের আড়ালে বুক পেতে শুয়ে থাকা ধরিত্রী কেঁপে কেঁপে ওঠে। তারপর একদিন ধৈর্য হারানো রোষে ফেটে পড়ে সেও। ধ্বস, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, মহামারীর রোষানল আক্রমণকারীকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তবুও শিক্ষা হয় না লেইটারদের। অন্যদিকে ওয়েগাররাও টিকে যায়। তাই অক্সিজেনের অফুরন্ত আধার একদিন এমনিই শেষ হয়ে যাবে না, এই ভরসাও হয়।

পরিশেষে বলি, এই সংকলনের ছ’টি কাহিনির কোথাও তেমনভাবে বুভুক্ষা, অনাহার, কিম্বা গৃহহীন, কর্মহীন মানুষের ছবি দেখিনি। পক্ষীমিনারের ইয়েগর ইন্সটিটিউটের চাকরিটি হারিয়েছিল বটে, কিন্তু কাহিনির শেষপর্বে সেখানেই আবার তাকে কাজে যোগদান করতে দেখি। তাকে সুস্থ করতে সরকারী সিস্টেমের প্রাণপণ প্রচেষ্টাও লক্ষ্মণীয়। একই কথা বলা যায় প্রফেসর মার্লের ক্ষেত্রেও।

এক কথায় এই সংকলনের মূল উপজীব্য অতিরিক্ত আর্বানাইজেশন, প্রকৃতিকে নির্মূল করার ষড়যন্ত্র, স্বপ্ন সৃষ্টির মূলে কুঠারাঘাত, স্বাধীনচেতা মননের উপর চালু সিস্টেমের রজ্জবদ্ধতা। আর সর্বোপরি রহস্যপিপাসু মানুষকে, চালু বিজ্ঞানের যুক্তি তর্কের প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখা।

তাই ভাবতে ইচ্ছা হয়,বলি, ‘আমি এখন জেগে আছি, তুমি আমাকে ঘুমোতে বলো না।’

ছ’ জন অনুবাদকের আন্তরিক প্রয়াসে ঝরঝরে বাংলায় পাওয়া এই সংকলনটি অনুবাদ সাহিত্যের স্থাপত্যের উপর বলতে পারি, একটি সুদৃঢ় সংযোজন।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

প্রাক-কথন

পক্ষিমিনার (১৯৭৯)

মেফিস্টো (১৯৭২)

দেউলিয়া গ্রহ (১৯৬৭)

তুষারমানবের ডায়েরি (১৯৭১)

যাচ্ছ কোথায় পিঁপড়েরা (১৯৮৮)

সব গাছে পাখি ডাকে (১৯৭৭)

শেষ কথা

Leave a Reply