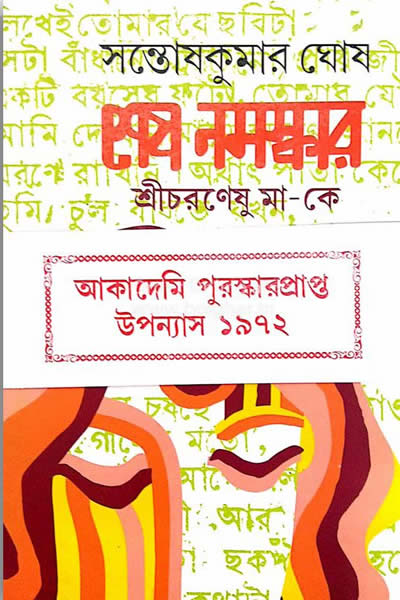

শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে – সন্তোষকুমার ঘোষ

শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে – সন্তোষকুমার ঘোষ

১৯৭২-এর আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৮, এপ্রিল ১৯৭১

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে।

চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।।

স-প্রণাম উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা – কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

তার প্রথম চিঠি ‘শ্রীচরণেষু মা’। প্রথম চিঠি, শেষ চিঠিও : শেষ নমস্কার। সন্তোষকুমার ঘোষের ‘শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে’ বইটিকে ‘কলাকৈবল্য’ বা ‘বস্তুতন্ত্রবাদ’ সাহিত্য-বিচারের এরকম কোনও প্রচলিত মানদণ্ডের সাহায্যে বিচার করতে গেলে একদম ঠকে যেতে হবে। কিছুদূর এগিয়েই বোঝা যাবে, কী নিরর্থক ও হাস্যকর ব্যাপারটা। প্রণামের কোনো বিচার কিংবা বিশ্লেষণ হয় নাকি?

এবং সাধারণ কোনো প্রণাম ঠোকা তো নয়, ‘শেষ নমস্কার’। জীবনের মধ্যবিন্দু পেরিয়ে গেছে যে লোক, সে যখন ফিরে তাকাচ্ছে উৎসের দিকে, ডুবছে আত্ম-অবগাহনের আপ্রাণ প্রচেষ্টায়, তখন তার শেষ নমস্কার তো দায়সারা নিতান্ত একটি ভঙ্গি নয়, বরং নিমজ্জমান ব্যক্তির আর্ত সঙ্কেতের নামান্তর। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে :

‘মধ্যবয়সের মধ্যরাত্রি কী ভীষণ, এখন মর্মে মর্মে টের পাচ্ছি মা! শান্তি? প্রায়শ্চিত্ত? জানি না। এই মধ্যরাত্রিগুলি হঠাৎ হঠাৎ একদিন জেগে উঠে কোলাহল করে ঠেলে ঠেলে জাগিয়ে দেয় ঘুমন্তকে, তারপর শুধু পুড়েই চলে চোখের পাতা, স্মৃতি, মরা পাতা আর ইতিহাস, কুঁজো উপুড় করে ঢক ঢক জলের গ্লাস, অবশেষে গ্লাস ঠনঠন, ঘনঘন ক্রমান্বয় সিগারেট। হরিধ্বনি দিতে দিতে যে শববাহীরা পালকি-কাহারের মতো ছুটে যায়, তারা এত কর্কশ ত্রাহি ত্রাহি চেঁচায় কেন? আসলে ওরা ভয় পায়, মৃত্যুভয়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভয়টা তাড়াতে চায়। আজ আমি জানি, পথ-চলতি ট্যাকসি অযথা ক্রমাগত ভেঁপু বাজায় কেন—এইসব আমি এখন জানি, জানতে থাকি। নিঃসাড় নিশীথে প্রতিটি সূচীপতন শুনি। আজ মুখহীন, কিন্তু কোনওদিন জানা নানা মানুষ ভিড় করে আসে। পাগল হয়ে যাব? পাগল হওয়াও তো সহজ না। যারা হয়, তাদের আজ ঈর্ষা করি। ওরা অস্তিত্বের অন্যতর একটা ছায়ায় জুড়োচ্ছে, স্থান-কালের খড়ি-আঁকা গণ্ডির বাইরে।

সন্তোষকুমারের অধিকাংশ রচনাই আমার মনে হয়, একরকম নির্মম আত্মশুদ্ধির করুণাভেজা প্রণতি। আলোচ্য বইয়ের ভূমিকাতেও লেখক সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন : ‘আসলে আমার ধারণা, সব লেখকই সারাজীবন একটা লেখাই লিখতে চায়, লিখতে থাকে, ক্রমাগত চেষ্টা করে। আমিও করেছি। পারিনি। ‘নানা রঙের দিন’, ‘মুখের রেখা’,

‘জল দাও’, ‘স্বয়ং নায়ক’। মৃত অথবা শুধুই স্মৃত গ্রন্থ, একটির পর একটি। অবশেষে আমার সেই না-পারার কাছে এই শেষ নমস্কার রেখে ছুটি নিতে চাইছি।’

‘সব লেখক’-এর সঙ্গে সন্তোষকুমারের অবশ্য এ বিষয়ে কিছু পার্থক্যও স্বভাবতই আছে। অন্যেরা অনেকেই যেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-নাট্যের রূপ দিতে গিয়ে নিত্য-নতুন বেশ পাল্টান, সন্তোষকুমারের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের কাহিনিবলয়ও সেক্ষেত্রে প্রায়শ একরঙা। যে অনুভব, চিন্তা, ধ্যানের নিবেশে তিনি পৌঁছন, তার গাঢ়ত্ব বিভিন্ন-বিচিত্র কাহিনিকেও একই রঙে ছাপিয়ে তোলে।

শৈশব থেকে বেড়ে উঠছে একটি মানুষ, কৈশোরের সন্ধিলগ্নে সে পথ হারালো। লজ্জিত, অবগুণ্ঠিত, নিষ্পাপ একটি কিশোর ক্রমশ নির্লজ্জ, বেপরোয়া, পাপে-তপ্ত হয়ে উঠছে। এই জীবন কাহিনিকেই লেখক তাঁর পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলিতে স্থান দিয়েছেন। ‘নানা রঙের দিন’, ‘মুখের রেখা’, ‘জল দাও’ ও ‘স্বয়ং নায়ক’-এর পথপরিক্রমা সেরে ‘শেষ নমস্কার’-এ তার পূর্ণ পরিণতি।

তবে ‘নানা রঙের দিন’-এ স্মৃতিচিত্র কিছুটা বিষণ্ণ, মেঘমেদুর – তেমন তীব্র, তপ্ত বা সংরক্ত নয়। অন্যদিকে ‘জল দাও’ ও ‘শেষ নমস্কার’-এ পিছন ফিরে, উজান বেয়ে দেখা যেন এক অপরাধবোধের অনিবার্য ফল। যেন মনে হয়, কোনও গল্প লেখক বানাচ্ছেন না; এবং ভাবছেনও সেইটুকুই, নিজেকে যথাসম্ভব প্রকাশ করতে যেটুকু না ভাবলেই নয়। যেন মনে হয়, ঘটনা ও অনুভূতির তুমুল স্রোতের মধ্য দিয়ে তিনি ভেসে যাচ্ছেন, আকুল নয়নে তীরের দিকে তাকাচ্ছেন, হাত-পা ছুঁড়ছেন। সেই গতি ও প্রতিরোধের চিত্র তুমুলভাবে, অনিবার্যভাবে এসে পড়ছে তাঁর রচনায়। ‘শেষ নমস্কার’ না হয়ে অনায়াসেই এই উপন্যাসের নাম হতে পারত ‘সন্তোষকুমার ঘোষের জীবনযাপন’। এ বই তাঁর আত্মশুদ্ধিমূলক রচনার যথার্থ পরিণতি।

আধুনিক সাহিত্যের পাঠক জানেন, সাহিত্য এখন অনেকখানিই স্বীকারোক্তিমূলক। জগৎ জীবনের অনিবার্য গতিবেগে ব্যক্তির বিবর্তন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পাশাপাশি তিনি ফুটিয়ে তুলতে চান চরিত্রের ভিতর-বদলের কাহিনি। চরিত্রের সেই অন্দরমহলে লেখক একসময় নিজেকেও প্রতিষ্ঠিত করেন। উপন্যাসের নায়ককে তখন তিনি আত্মচরিত্রের আদলে ‘আপন মনের মাধুরী মিশায়ে … রচনা’ করেন।

কিন্তু লিরিক কবিতায় যে অর্থে, যেভাবে লেখক হাজির হতে পারেন, উপন্যাসে বা কাহিনিতে সেই অর্থে বা সেভাবে পারেন না। ঔপন্যাসিককে একটা কাহিনিবলয়ের দূরত্ব ঘিরে রাখেই—এই বৃত্তকে তিনি নিজেই গড়েছেন, এখন কীভাবে ভাঙবেন গল্পের সেই সাজানো বাগানকে? আঙ্গিকের এই বাধাকে অনায়াসে যথাসম্ভব অতিক্রম করেছেন ‘শেষ নমস্কার’-এর লেখক। এ বিষয়ে পরে উদাহরণসহ আলোচনা করব।

বিশ্বাস ও সরলতা যে জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে, তাকে ফিরে পাবার জন্য লেখক হাত বাড়িয়েছেন শৈশবের দিকে। শৈশব এক কল্পতরু।

অথচ গ্রাম, শৈশব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সরলতা থেকে বিদায় নিতে তাঁর কোন নাড়িছেঁড়া যন্ত্রণা হয়নি। যন্ত্রণা কেন, বরং কৌতূহল ছিল পর্দা সরিয়ে উলুক-ঝুলুক বড়দের আঁশটে জগৎটাকে দেখে নেওয়ার, এ ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার, মাকে ছেড়ে প্রেয়সীর আস্বাদ নেওয়ার।

এবং কিছু জ্বালাও ছিল। গ্রহণীয় না হবার জ্বালা। ‘এক একটা গাড়ি চলে যায়, আমার চোখের পাতা কাঁপে ঈর্ষায়, আমি দেখি। কামরার বাইরে কাঠের তক্তায় লেখা এক একটা নাম…এই ট্রেনগুলো কখনও সোজা, কখনও সর্পিল পথ ধরে উধাও হয়ে যায়, কোথায় যায়? যেখানেই যাক, আমার কাছে সেসব শুধু ফলকে লেখা নাম, তারা কোথায় কতদূরে আমি জানি না, সেসব স্থানে আমার যাওয়া হবে না।’ এবং অনধিকার চর্চার মতো গাড়িতে চেপে বসলে…’চেকার। পাদানী বেয়ে বেয়ে কী অবলীলায় যে আমাদের কামরায় এসে উঠল।…একসময়ে আমার পালা। ‘টিকিট?’ মৌখিক পরীক্ষায় সবচেয়ে শক্ত প্রশ্ন করেছেন স্যার, উত্তর দিতে পারছি না।…’নেই?’ কলার চেপে আমার প্রায় টুটি টিপে ধরেছিল সে, আমার চোখ আপনা থেকেই উছলে উঠতে চাইছিল।…অপমান, অপমান, এই ফুলকিগুলো অপমান। অপমান এই ইস্টিশনে গরম হাওয়ার হলকায়।’

সুতরাং যাত্রা। দারিদ্র্য থেকে, অসম্মান থেকে যাত্রার স্বপ্ন। অর্থের দিকে, প্রতিপত্তির দিকে। কিন্তু অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে যখন সেই সাফল্য করায়ত্ত, তখনই যাজ্ঞবল্ক্যর স্ত্রী মৈত্রেয়ীর মতো, লোকটিরও মনে হয়েছে—এ তার প্রার্থিত ছিল না। এই ভয়ঙ্কর উপলব্ধিজাত শূন্যতা পাঠককে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। গ্রামের মাটি থেকে উঠে আসা এক কিশোর নানা মানুষের বিচিত্র মিছিল ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের সত্যটিকে খুঁটে খুঁজে নিতে চেয়েছে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সেই ক্ষুরধার অন্বেষণের অক্লান্ত চেষ্টায়। কিন্তু যাকে সে জীবনের মর্মমূল বলে এতকাল চিনে এসেছিল, বিক্ষত হয়েছিল যাকে লাভ করার জন্য—পেয়ে দেখল তা জীবনের খোসামাত্র। ফলে ‘যে ছেলেটা তাকে দেখেছিল, যাকে সে ভয় দেখাত, সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে কবে, দু’পয়সা বাঁচাতে দিনদুপুরে যে দু-মাইল রাস্তা চষে ফিরত তাকে তো আমি আজ ডেকেও পাব না। আজ আমি কথায় কথায় একে ওকে দু’টাকা থেকে দশ টাকা শুধু বখশিস করে থাকি, করতে পারি—সে আর এমন কী শক্ত, সেটা ফস করে দেশলাই জ্বালানোর মতো।’

কিন্তু ‘শ্রীচরণেষু মা-কে’ ‘শেষ নমস্কার’ জানাতে আজ সেই ছেলেটাকে বড় প্রয়োজন, যে অপরিবর্তিত পোশাকেই রয়ে গেছে দূর অতীতে, স্মৃতির ধুসরে। আর প্রৌঢ় এই লেখক যেন বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ছদ্মবেশ খোলার চেষ্টা করে চলেছেন, মুখোশটাকে টেনে ছিঁড়ে নামাচ্ছেন।

কে এই বিচারক? ‘কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে’ কাকে তাঁর এই সাশ্রু প্রণতি? অবশ্যই ‘শ্রীচরণেষু মা’। পূর্বেই বলেছি লেখকের আত্মশুদ্ধিমূলক রচনার পরিণতি ‘শেষ নমস্কার’। এইজন্য বলেছিলাম।

কেন মা? কেন বাবা নন? কিংবা অন্য কেউ? কোনও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব নন কেন? কারণ অনিবার্য বিচারক আর কেউ নন যে। হতে পারেন না কেউ। আর কারুর প্রতি এত অনায়াসে অবিচার করি না আমরা। আর সব সম্পর্কেই যেহেতু দেওয়া আর নেওয়ার প্রশ্নটা থেকেই যায় অন্তত ‘অবচেতনে বা অর্ধচেতনে!

প্রথমে স্বামী ও পরে পুত্রের দেওয়া অপমানে, অবহেলায়, অবিচারে, অন্যমনস্কতায় সর্বংসহা মার রূপটি কেমন? না, সবই ওই একধারা বিষণ্ণ, গম্ভীর, ভিতু ভিতু। ‘হয়তো অনেক ঘা খেয়েছিলে বলে একটা ভয়ই হয়ে গিয়েছিল তোমার মুখমণ্ডলের প্রসাধন, চর্চিত মুখে যেমন স্নো-ক্রীম, তোমার মুখেও তেমনি একটা আতঙ্ক লেপা থাকত।’

মা-ছেলের সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের সাহিত্যে মস্ত একটা ঐতিহ্য আছে। এই মুহূর্তেই ‘প্রসাদী’ গানের অভিমান-ভরা একাধিক শাক্তসংগীতের কথা মনে পড়ছে; কিন্তু সেসব তো চরিত্রের দিক দিয়ে শিশুসন্তানের অভিমানভরা কথা : ‘মা মা বলে আর ডাকব না/দিয়েছ দিতেছ কতই যাতনা’। এতে অপরাধবোধের জটিলতা নেই, প্রায়শ্চিত্তের জন্য অসহ্য অঙ্গীকার নেই।

‘জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস’। সুতরাং যে প্রতিজ্ঞায় এই উপন্যাসের শুরু, তা রক্ষিত হয়নি। তার বদলে এসেছে অন্য প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা, না পরিণতি? স্ফুরিত অভিমানের উত্তেজনায় গ্রন্থসূচনায় লেখক জানিয়েছিলেন ‘যাঁদের প্রতি পাপ করেছি, তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।…আর যারা অন্যায় করেছে আমার প্রতি, তাদের প্রত্যেককে ডেকে ডেকে চুল ছিঁড়ে অভিশাপ দেব।…একে আমার সওয়াল বলতে চান বলুন, জবাব বলতে চান বলুক, কাউকে অভিযোগ, কাউকে নালিশ—এই আমার শেষ টেস্টামেন্ট, আখেরী বোঝাপড়া।”

কিন্তু কিছুদূর এগিয়েই লেখক বলছেন, ‘এত কথা বলার আছে, কাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার কাতরতা, কাদের ক্ষমা করতে না পারার লজ্জা আর অক্ষমতা – সেদিন অনুধ্যায়ী কোন সুহৃদ বলে দিল যে শ্রদ্ধায় যাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারো না, তাদের সঙ্গে ঘৃণাতেই বা যুক্ত থাকবে কেন? এইসব কথা লেখাটার ধাঁচ ধরণ সব বদলে দিচ্ছে।’

শেষ বয়সের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে তাঁর অস্তিত্বও যদি কারুর আনন্দ-সংহারক হয় তবে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। এ কোনও রীতিমাফিক বৈষ্ণবী বিনয় নয়, এই সাংঘাতিক ভাষাবরণের অন্তরালে যেন অবরুদ্ধ কান্নার স্রোত ঝরে ঝরে পড়ছে। ‘শেষ নমস্কার’-এর কাহিনির বলয় ছিন্ন করেও যেন লেখকের অভিমান-স্ফুরিত অস্তিত্বের সংকট প্রকাশিত হয়েছে।

জবরদস্ত সমালোচকের আসনে বসে যে আলোচ্য গ্রন্থটির বিচার সম্ভব হয় না, আলোচনার একেবারে গোড়ায় সেকথা বলেছিলাম। এর গদ্যবন্ধের অন্য নিরপেক্ষ আলোচনাও বোধকরি অসম্ভব। এই বইয়ের ভাষার দুটি আশ্চর্য বহন ক্ষমতার উল্লেখ করব। এক, এ ভাষা বক্ষবিদারক, রক্ত-রঙিন। ‘একটা রুপোর টাকা লুকিয়ে গলছে, গলগল, তরল, টকটকে আলতার মতো। পাতা দুটি পেতে রেখেছ তুমি, শাড়ির কোণ একটু সরিয়ে, আমি উপুড় করে আলতা ঢালছি তোমার পায়ে। আলতাই তো! নাকি রক্ত, আমার অপরাধের ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে উঠে আসা রক্ত, দুটি পা ধুইয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইছে।’

এবং আশ্চর্য জাদুময় এই ভাষা। এক মমতাময় উষ্ণতা যেন এ থেকে দুধের মতো উৎসারিত হয়। জীবনের এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে ছাদে দাঁড়িয়ে আত্মকথন করছে বুলা নামক চরিত্রটি, ভয়ঙ্কর এক প্রতিজ্ঞায় নিজেকে বেঁধে নিচ্ছে—যা থেকে উদ্ধারের কোনও উত্তরণ নেই, কেবলই সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলা। ‘বুলা থামল।…আস্তে আস্তে ও অপসৃত হয়ে যাচ্ছে, সুন্দর একটি একটি পা ফেলে ফেলে, তখন থেকেই চলার গতিতে নৃত্য রপ্ত করে নিতে চাইছে যেন, নেমে যাচ্ছে সিঁড়িটার হাতলটা একবারও স্পর্শ না করে। প্রথমে ওর পা ক্রমশ জানু, পিঠ, গ্রীবা, কবরীসমেত বুলা অস্ত গেল।’

এই ভাষা যেন যাদুকরের হাতের তাস। যখন যে শব্দটা দরকার, তখনই তা হাজির হচ্ছে অনুগত ভৃত্যের মতো। পৃথক শব্দের কোনও মহিমা নেই, মহিমা আছে শব্দবন্ধের এই ডৌলটিতে। আবার পৃথক গদ্যবন্ধের কোনও মানে নেই, যদি না তা প্রকাশ করতে পারে লেখকের তথা চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনাকে। ‘শেষ নমস্কার’-এর ভাষা এতই ব্যক্তিগত, প্রায় ডায়েরির মতো, যে মনে হয়, এই ভাষা ছাড়া বুঝি প্রায়-স্বগতোক্তির ঢং-এ বলা, এই আত্মকথন ও স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসটি মানাতো না।

সাহিত্য ব্যক্তি-অনুভূতিকে বিশ্বজনীন ও ক্ষণকালীনকে চিরকালীন করে তোলে। ‘শ্রীচরণেষু মা’-র রূপমূর্তিও প্রত্যেক সন্তানেরই চোখের সামনে ভাসে। জীবনের তথ্যসামগ্রীতে না হলেও কল্পনায়। একদা গর্বিত, নিষ্ঠুর এক তরুণ যুবা আঁধার ঘনালে উৎসের দিকে ফিরে তাকায়, প্রায়শ্চিত্ত করে তার দেবতা বা দেবীর বেদীতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে। সন্তোষকুমার সেই বক্ষরক্তের অক্ষরে নির্মাণ করেছেন ‘শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা’কে। তাঁর কথা ও ভাষা যেন যে কোনও সন্তানের লেখা খোলা চিঠি। তার মায়ের কাছে।

ভাবগত ও আঙ্গিকগত বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য ‘শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মাকে’ উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ভণিতাকারে প্রথম স্তরের আলোচনাংশে আমরা তাদের ধরারও চেষ্টা করেছি। এবার বিশেষ করে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকেও খুঁজে নেব। প্রথমেই বলেছি যে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হিসাবে ‘শেষ নমস্কার’-এর গুরুত্ব ভুলে যাওয়ার নয়। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের একটু পূর্বসূত্র অনুসন্ধানেরও দরকার আছে। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রজনী’ উপন্যাসে অমরনাথ চরিত্র ও ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এ নামচরিত্রটির মধ্যে শিল্পী ও মননশীল বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ খুঁজে পেয়েছি। ‘এ জীবন লইয়া কী করিব’–এই আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত তরুণ বঙ্কিমের সঙ্গে জগৎ-জীবনের মানে খোঁজার প্রচেষ্টায় হন্যে হওয়া বিষণ্ণ এবং একাকী অমরনাথের ও উদাসীন নৈর্ব্যক্তিকতায় গাঁথা কমলাকান্ত চরিত্রটির মিল খুঁজে পেয়েছেন অনেকেই। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে নিখিলেশ চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এতটাই আত্মমগ্ন ছিলেন যে সন্দীপকে বাংলা উপন্যাসের ‘নিঃসঙ্গ ভিলেন’ (৪র্থ খণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাসে ডঃ সুকুমার সেন) করে ফেলেছেন বোধকরি নিজের অজান্তেই। আবার শ্রীকান্তের’ নাম চরিত্রের সঙ্গে লেখক শরৎচন্দ্র নিজের দার্শনিকতা ও স্বার্থহীন জীবনচিন্তাকে এত প্রগাঢ়রূপে ঘোষণা করেছিলেন যে তার মধ্যে আত্মজীবনের বিভিন্ন টুকরো অংশ ঢুকে গেছে অনায়াসে। কিন্তু এইসব কাহিনি বা উপন্যাসের মধ্যে যে অর্থে লেখকের আত্মজীবনী লুকিয়ে আছে ‘শেষ নমস্কারে’ তার থেকে অনেক প্রগাঢ়ভাবে ও বিশিষ্টভাবে তার আয়োজন লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, আলোচ্য উপন্যাসের আত্মচরিত্রটির সঙ্গে লেখকের জীবনের তথ্যগত মিলের দিকটি সতর্ক পাঠকের নজর এড়ায় না। উদাসীন বাবা, সচেতন ও ব্যক্তিত্ববতী মা, বাল্যেই বড় দাদার মৃত্যু, দাদুর কাছে বড় হওয়া, দারিদ্র্যের কাঁটাতার ভেদ করে আর্থিক-সামাজিক অর্থেও সফল হওয়া, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত লেখকের পিছন ফিরে, জীবন যুদ্ধজয়ের পরেও শূন্যতাবোধ—এসবই জীবনে ও উপন্যাসে সত্যরূপে একাকার।

দ্বিতীয়ত, এই উপন্যাসে আত্মজীবন প্রতিফলনের ঝোঁক লেখকের তরফে এতটাই যে শুধু ‘আত্মজীবনীমূলক’ না বলে একে ‘স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস’ বলা যায়। বরং সেই অর্থে উপযুক্ত বাংলা উপন্যাসগুলি অপেক্ষা, কাম্যু (‘দ্য আউটসাইডার’), সাঁত্র (‘দা এজ অব রি’) বা কাফকার সঙ্গে এর আত্মিক বন্ধন। ব্যক্তিচরিত্রের তথ্যগত উপাদান অপেক্ষা এইসব বিদেশি নভেলে অবশ্য লেখকদের দার্শনিক অনুভূতির নিবিড়তম প্রকাশও মুখ্য হয়ে ওঠে। যেন নিজের ভিতরের নিজেকে (যা তাঁদের জীবনচরিতে মিলবে না) এইসব লেখায় বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। ‘শেষ নমস্কার’-এর মধ্যেও জৈবনিক তথ্য অপেক্ষা লেখকের আত্মিক চরিত্রের ক্ষুরধার আত্মবিশ্লেষণ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিমান, পরিপার্শ্বের তীব্র পর্যবেক্ষণ ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া স্থান পেয়েছে।

এইরূপ ভাবাবেগকে যেরকম আঙ্গিকে মুক্তি দেওয়া যায়, এখানে ঠিক তারই উপস্থিতি মরমী পাঠককে আশ্বস্ত করে। এই আঙ্গিক স্বগতোক্তির ঢংকে বেছে নিয়ে আত্ম-অনুসন্ধানের .গভীর তলদেশে পৌঁছতে পেরেছে। তথাকথিত অবজেকটিভ প্রকাশভঙ্গির বহুধা-বিস্তারে বোধের ও আত্মানুসন্ধানের প্রক্রিয়া অনেকটাই লঘুতর হয়ে যেত। গেলাসের জলকে থালায় ছড়িয়ে দিলে যেমন হয়।

ফলে সলিলকির ঢংটিকে আশ্রয় হিসেবে নিতে হয়েছে লেখককে, আত্মচরিত্রকে অন্যরূপে কল্পনা করে সামনে রেখেও। যেমন : ‘মনে মনে ডাকল সে অনেককে একে একে, যারা জীবিত; যাদের জীবদ্দশায় সব খুলে বলে ফেলা অসম্ভব বলে সে এতকাল জানত। ডাকল তাদেরও, যারা মৃত। হ্যাঁ, মৃতদের কাছেও নতজানু হয়ে স্বীকারোক্তি পেশ করবে, তবে সে মুক্ত। তাই কাগজ-কলম টেনে, ব্যথায় অস্থির সে মাঝে মাঝে থেমে, শিরোনামায় লিখল শ্রীচরণেষু মা …’।

এখানে লক্ষণীয় ‘সে’ সর্বনামের প্রয়োগ। ‘আমি’ নয় ‘সে’। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই উপন্যাসটির গুরুত্ব ও ওজন। যদিও নিজেকে ভেঙে নানা খানা করে পূজার উপাচারের মতো দান করেছেন লেখক, যদিও আত্ম-অবচেতনের সুড়ঙ্গ-খোঁড়ায় প্রবৃত্ত তিনি, তথাপি সেই ‘আত্ম’ বা ‘আমি’কে সচেতনভাবে সামনে রেখে, ‘সে’ রূপে হাজির করে বিশ্লেষণ করেছেন সন্তোষবাবু। যেন নিজেই নিজেকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে ডিসেক্ট করছেন—অন্যকোনও ডাক্তারের হাতে, নিরুপায়, ছেড়ে দিচ্ছেন না।

এইজন্যই দরকার হচ্ছে সচেতনভাবে পাঠকের সঙ্গে কথা বলার। ‘দেবী চৌধুরাণী’তে বঙ্কিম বয়স্যের মতো রঙ্গ-তামাসা করেছেন পাঠকের সঙ্গে, এ কিন্তু তেমন ব্যাপার নয়। এখানে লেখক ও পাঠকের মধ্যে সচেতন ‘দ্বৈত’-রচনার জন্যই এই আদান-প্রদানের প্রয়োজন হচ্ছে। নিজেকে দেখতে ও দেখাতে গিয়ে আত্মমগ্ন হয়েও তিনি যে সচেতনতা ও বিচারবোধ ও নৈর্ব্যক্তিকতা হারাচ্ছেন না, এতে তা প্রমাণিত। (‘আমার জন্মকালে যে মেয়েরা যুবতী ছিল, তাদের আর দেখা যায় না। তারা নেই। আর তখন যারা জন্মাল? হাহাকারের মতে টের পাচ্ছি, তাদেরও কেউ আর যুবতী নেই, কেউ বিগত, কেউ জরতী। আজ তাদের বয়স দিয়ে আমার বয়সটাকে মাপি, কুনকো দিয়ে চাল মাপার মত’)।

‘শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে’ উপন্যাসটির আর একটি বৈশিষ্ট্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি নিহিত রয়েছে এবং প্রধান দুটি চরিত্রের একটির ক্ষেত্রেই। যাকে উদ্দেশ করে এই পত্রাকার (একটিই না-পাঠানো চিঠি, এই হল উপন্যাসটির আপাত-রূপ) উপন্যাসটি রচিত হচ্ছে সেই ‘মা’কে এখানে যুবতী নারী হিসাবেও, একটা স্তরে, দেখা হয়েছে। বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের বিচারে ব্যাপারটি শুধু অভিনব নয়, সাংঘাতিক।

অভিনবত্বের কারণ আমাদের মধ্যেই নিহিত। পিতাপুত্রের সম্পর্ক যেমন এদেশে সহ-যোগিতামূলক, বিদেশের মতো প্রতিযোগিতামূলক নয়, মায়ে-পোয়ের সম্পর্কও তেমনি। এই কারণেই ‘ব্রাদার্স কারামাঝভ’ আমাদের দেশে লেখা হয়নি, হয়েছে ডস্টয়েভস্কির হাত দিয়ে বিপ্লবপূর্ব ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের রাশিয়ায়। সেই উপন্যাসে, আমরা জানি, একটি নারীকে নিয়ে পিতাপুত্রের (জ্যেষ্ঠ) দ্বন্দ্বও দেখানো হয়েছে। সেই দৃশ্যটিও হয়তো ভুলে যাইনি আমরা, যেখানে পার্কের অন্ধকারে বসে বড় ছেলে তাকিয়ে আছে দূরে আলো জ্বলা একটি ঘরের দিকে, যেখানে হয়তো তার প্রেয়সী ও পিতা মিলিত হয়েছে।

এখন, এই সম্পর্ক এ যাবৎ আমাদের সাহিত্যে রচিত হয়নি, কারণ এদেশে পিতাপুত্রের সম্পর্ক এখনও মূলত সহযোগিতামূলক। ফলে এ জিনিস এখানে রচিত হলে তা সত্যচিত্র হতো না। প্রকৃত অশ্লীল বলে বিবেচিত হতে পারত। কারণ তাকে তখন ‘মোটিভেটেড’ বলে মনে হতো, লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনাজাত মনে হত না।

অথচ সমাজ তো একই রকম অজর, অমর থাকে না। ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গিয়ে ভেঙে গিয়ে সে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। যখন ক্ষয়ে যাচ্ছে তখন সেই ক্ষয়কে ধরতে পারি না আমরা; অন্তর্লীন ভাঙনের মাধ্যমিক স্তর সর্বদাই চোখের আড়ালে থাকে, যখন সত্য-সত্যই পাড় ভেঙে পড়ে একদিন, তখন বুঝতে পারি জলের চোরাস্রোত বহুদিন ধরেই ধাক্কা দিচ্ছিল ওই নিশ্চিন্ত ‘কন্সেপ্ট’ বা ‘পাড়’ বা মানবিক সম্পর্ক-সূত্রের মধ্যে। আজ ছিঁড়ে গেছে।

বড় লেখক ছিঁড়ে যাওয়ার পর হাহাকার করেন না বরং ছিন্ন হওয়ার আগেই সচেতন

করেন আমাদের। যেমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ল্যাবরেটরি’ গল্পে, যেখানে যৌবনের কন্সেপ্টটি নিয়ে কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি করেছে মা ও মেয়ে : সোহিনী ও নীলা। একজনের বিদায়গামী যৌবন অন্যজনের উল্লসিত, তীব্র ও অহংকারী যৌবনকে সহ্য করতে পারেনি। অন্যদিকে খর দ্বিপ্রহরের তাপ অবজ্ঞা করেছে সন্ধ্যাশ্রীকে। তথাকথিত প্রথাবদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ মা-মেয়ের সম্পর্কের মধ্যেও যে ওই চোরাস্রোত ভাঙনের আবহাওয়া গড়তে শুরু করেছে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার অ্যান্টেনায় তা পঞ্চাশ বছর আগেই ধরা পড়েছিল।

‘শেষ নমস্কার’-এ তো মায়ের প্রতি পুত্রের পাপবোধের স্বীকারোক্তিই কাহিনির ভাববস্তু তথা বিষয়বস্তুর স্তর-পরম্পরা গড়ে তুলেছে। এই পাপবোধেরও অবচেতনে লুকিয়ে ছিল ওই দৃষ্টিভঙ্গি—যাকে বিদেশি বুলি ধার করে অনেকে আজকাল বলতে শুরু করেছেন ‘ইডিপাস কমপ্লেক্স’। ফলে বয়স, রূপ ছাড়াই … একেবারে অন্য নিরপেক্ষ মা-ছেলের প্রশ্নহীন সম্পর্কে আঁশটে গন্ধের ছোঁয়া লাগে। তাকেও অতিক্রম করে সম্পর্কটা একসময় আবছা, দূর হয়ে যায়, কিন্তু পিছন ফিরে তাকালে একটা দ্বন্দ্বও কি চোখে পড়ে না? “একসঙ্গে শুতাম, সে তো শুয়েছি বরাবরই, কিন্তু এত কাছে ঘেঁষে এর আগে আর কখনও কি? নিশ্বাসে নিশ্বাস মিশিয়ে, গুটিসুটি হয়ে, যতটা পারি পরস্পরকে আঁকড়ে? একটি মৃত্যু ঘটল ঠিকই, কে একজন ছিল সে নিরুদ্দেশ হল, যাবার সময় সে যেন নিশ্চিন্ত একটি অলিখিত চিরকুট রেখে গেছে যে এখন থেকে আমরা দু’জনের জন্যই দু’জন। কুয়োতলায় আমাকে টেনে হিঁচড়ে শীতের সকালেও ঘটি ঘটি জল ঢেলে নাওয়ানো, মা এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারগুলো কি তুমি শেষদিন পর্যন্ত মনে রেখেছিলে?

“রেখেছিলে নিশ্চয়। রাখিনি আমি। কারণ একজন গেল বটে, তার বদলে এল আর একজন, না না বউয়ের কথা বলছি না, ওসব বাইরের ব্যাপার, আসলে মা আর ছেলের সম্পর্কের মধ্যে পা টিপে টিপে যে আসে, তার নাম বয়স। সেই বদলে দেয়, সে-ই মূল, আমরা ভুল করে তাকে ‘বন্ধু’, বউ’ এইসব নাম দিই। আদম আর ইভের মধ্যে যেমন ছদ্মবেশী সাপ, মা আর ছেলের সম্পর্কের নন্দনেও তেমনই বয়স … .”। কিংবা

“একবার সুধীর মামা কোথায় গিয়ে জ্বরে পড়ে দিন সাতেক আটকে গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন, আরও শীর্ণ, আরও সরলতররেখা হয়ে! মা, তোমাকে সেদিন হঠাৎ হালকা চাপল্যে বিস্তারিত হতে দেখলাম। আঁচল ধরেছ মুখের কাছে, হাসছ, “আমরা তো ভাবলাম সুধীরদা, তুমি একেবারে …’

‘বিয়ে করে ফিরছি’?

‘ঠিক, ঠিক। তাই। তোমার দরকারও। এই বয়সে জ্বরে বেঘোরে …’

‘তাই বলছ টোপর পরি’?

‘হাততালি দিয়ে হেসেছ তুমি”।

ইচ্ছা করেই উদ্ধৃতির মাপ বড় করলাম। নইলে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সম্পর্কের মানবিক অন্বয়ের স্বরূপটি উদ্ঘাটন করা যেত না; সমালোচকের হাতে পড়ে বেদম স্থূল ও বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করত। কিন্তু এও সত্য, ‘শেষ নমস্কার’-ই সাহসভরে দেখাল যে বয়সহীন, রূপহীন, অবয়বহীন শুধু স্নেহময় মায়ের অস্তিত্বের অন্যতর মাত্রাও আছে, সেটাই স্বাভাবিক। আমরাই স্বার্থে, ভয়ে, অন্যমনস্কতায় সেকথা ভেবে দেখার শক্তি পাই না।

আলোচ্য উপন্যাসটির বিশেষ যে বৈশিষ্ট্য পাঠকের শুধু দৃষ্টি নয়, মন কেড়ে নেয় তা হল ‘মৃত্যুবোধ’। যাবতীয় হাসিখেলার পরে কালো পর্দা পড়ে যাবার পালা যে অপেক্ষা করে আছে, সেই বোধ। মৃত্যুর কালো সাগর থেকে উঠে কয়েকজনের সঙ্গে কয়েক বছরের জন্য অকিঞ্চিৎকর কিছু কথা বলে, কথা শুনে আবার যে ওই কালো সাগরের লোনা ঢেউ-এ মিলিয়ে যেতে হবে, সেই বোধ। প্রতিটি ছোটখাট দুঃখ, বিফলতা, বিচ্ছেদ, ভয় যে আসলে মৃত্যুর প্রতিনিধি, সেই বোধ। পৃথিবীর তিনভাগ জল, এবং একভাগ স্থলের মতো এই খণ্ড জীবনের মধ্যেও যে তিনভাগই দুঃখের অশ্রুজল, সেই বোধ হাঁটিহাঁটি পা পা করে প্রতি মুহূর্তেই আমরা যে পরজন্ম নেই জেনেও নিশ্চিন্ত সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছি, সেই বোধ। একটাই জীবন, ফলে দপদপে হৃৎপিণ্ডের মতো তাকে প্রতিমুহূর্তে উত্তেজিত আমোদিত আহ্লাদিত রেখেও শেষ পর্যন্ত কিছু না পাওয়ার বেদনাবোধ।

শারীরিক মানসিক মৃত্যুর এই আলটিমেটাম ‘শেষ নমস্কার’-এর পাতায় পাতায় চার্চের ঘণ্টাধ্বনির মতো গম্ভীর, বিষণ্ণভাবে বেজে গেছে। প্রতিটি পাওয়া না পাওয়ার যথার্থ প্রেক্ষিত উপলব্ধি করেছেন পাঠক নিজের নিজের মতো করে। বসন্তের গোলাপি দিনগুলি যে হু হু করে বর্ষার অজস্র অশ্রুধারায় বিলীন হয়ে যাবে একথা কি আর সন্তোষকুমার ধর্মগুরুর মতো মনে করিয়ে দিয়েছেন? তা দেননি। বরং কিশোর প্রেমের উন্মাদনা, অজানা রহস্য উন্মোচনের জন্য থরোথরো আগ্রহ—এসবই ঘটনাকারে গল্পের মধ্যে ছড়িয়ে আছে; কিন্তু আমুদে উচ্ছ্বাসে নয়, বরং একধরনের ডিগনিটির সঙ্গে উপন্যাসের গল্পাংশগুলি গ্রথিত হয়েছে। তখন হাসির মধ্যেও লাগে বিষণ্ণতার ছোঁয়া, শরীরী আলোড়নের জোয়ারও পৌঁছয় ভাটার টানে।

‘এই ভয়-ভয় ভাবটা আমি কি তোমার কাছ থেকেই পাই? রাত্রে পেঁচার ডাক শুনে চমকানো, স্বপ্নে আঁতকে ওঠা, সন্ধ্যায় গা-ছমছম, দেয়ালের দাগে নানা না-জানা মানুষের ছাপ খুঁজে পাওয়া, বটগাছের গোড়ায় তেলে-সিন্দুরে মাখামাখি রঙটাতে ভয়াবহ রকম, সর্বত্র অশরীরা কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা, কারা যেন কাঁচা মাছের আঁশ চিবোয়, দুপুরে কুকুরের কঁকিয়ে কান্না—সব সেই থেকে আমার স্নায়ুতে জড়ো করে করে জমিয়েছি। আজও, এই বেমানান বয়সেও পুষে রেখেছি।

‘আমাদের সেই আধা-শহরের বাড়িটার চারপাশে মৃত্যু যেন সততই হালকা পায়ে ঘুরে বেড়াত। টিনের চালটা মাঝরাতে কেন যে থেকে থেকে কটকট ডেকে উঠত, পেয়ারা গাছে ঝোলা বাদুড়গুলো কাকে যে দেখতে পেয়ে দুদ্দাড় উড়ত, আমি কিছুই বুঝতাম না, খালি কাঁথার নীচে আরও গুটিগুটি তোমার গায়ের গন্ধ নিতাম।

‘জীবনে প্রথম কবে সজ্ঞানে কাঁদি মনে নেই কিন্তু প্রথম দেখা মৃত্যুটি মনে আছে—আমার দাদার।’

এইভাবেই, যেমন জীবন পায়ে পায়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে, ‘শেষ নমস্কার’ উপন্যাসের শুরু অমোঘ টানে তার সমাপ্তির দিকে বিবর্তিত হয়েছে। এতে জীবনের খুঁটিনাটি, দিনানুদৈনিকতার প্রতিটি বিবরণ, ঘটনার তুমুল সংঘাত মিলেমিশে গেছে লেখকের জীবনবোধের সঙ্গে। তথ্য বিন্যস্ত হয়েছে দার্শনিকতার সূত্রবদ্ধতায়, হৃদয়াবেগ হাত ধরেছে মননের। সন্তোষকুমারের কোনো গল্প-উপন্যাসই শুধু গপ্পো-কাহিনি নয়; তাঁর প্রথম দিকের গল্প যেমন ‘কানাকড়ি’, ‘একমেব’, ‘শনি’, ‘ধাত্রী’, ‘স্বয়ম্বরা’, চীনেমাটি’, ‘পারাবত’, ‘বসুধৈব’ বা ‘পনের টাকার বৌ’ বা প্রথম দিকের উপন্যাস যথা ‘কিনু গোয়ালার গলি’, ‘মোমের পুতুল’, ‘নানা রঙের দিন’ প্রভৃতির মধ্যে ঘটনার ঘনঘটা কিছু বেশি আবার শেষ দিকের গল্প, যেমন ‘ভেবেছিলাম’, ‘নকল’, ‘ঠাকুমার ঝুলি’, ‘শোক’, ‘দুই রাত্রি’ অথবা ‘জল দাও’, ‘মুখের রেখা’, ‘স্বয়ং নায়ক’-এর মতো শেষদিকের উপন্যাসে ঘটনার পাশে দার্শনিকতার মিশেল কিছু বেশি। কিন্তু কোনোখানেই শুধু গল্পের টানে গল্প রচিত হয়নি, উপন্যাসের বিষয়বস্তু মিশে গেছে ভাববস্তুর সঙ্গে।

‘শেষ নমস্কার’-এও লেখকের বক্তব্য মুছে যায়নি রসবস্তুর রগরগে আয়োজনে। তাঁর নিজের সম্পর্কে, চারপাশের সমাজ ও সময় সম্পর্কে লেখকের দেখার ভঙ্গিই স্বতস্ফূর্তভাবে জন্ম দিয়েছে এর কাহিনিকে ও চরিত্রগুলিকে। এই উপন্যাসের স্টাইলও সেইমতোই গঠিত হয়েছে, তাকে আর আলাদা করে বানাতে হয়নি। শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে এইভাবেই কাহিনি, চরিত্র, ভাববস্তু ও উচ্চারণভঙ্গি মিলে যায়। সন্তোষকুমার কখনওই বহুপ্রসবা লেখক নন, কিছু কথা মাথায় জমলে তাকে তা দিয়ে দিয়ে দিয়ে প্রস্তুত না করে তিনি লিখতে বসেননি কখনওই। আমাদের মনে পড়ে যায় সুধীন্দ্রনাথের সেই

· ঘোষণা : ‘কখনও যদি লেখবার মতো কথা মানসে জমে, তবে তার উচ্চারণ পদ্ধতিও আপনি যোগাবে; এবং ততদিন আমি বাক্সংবরণ করলে, আর যার ক্ষতি হোক, বঙ্গসাহিত্য রসাতলে যাবে না।’ (‘অর্কেস্ট্রা’র ভূমিকা)।

কীটে-কাটা ফলের মতো আমাদের নষ্ট জীবনের রূপকার সন্তোষবাবু, অলীক, মোহময়, আকর্ষক করে তাকে সাজাননি তিনি। সাজালে পূর্বসূরী, সমসাময়িক বা পরবর্তী অনেক লেখকের মতোই জনপ্রিয়তা অর্জন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হতো না। বস্তুত ‘কিনু গোয়ালার গলি’র প্রথম জীবনের অর্জিত জনপ্রিয়তার হাতছানি এড়িয়ে তিনি যে ক্রমশ ‘শেষ নমস্কার’-এর কঠিন পথে গেলেন, এও লেখক হিসাবে তাঁর চরিত্র ও নিয়তি। বারবার বদলেছেন তিনি লেখার ধরনকে, খুঁজে ফিরেছেন সত্যকথনের লক্ষ্যবস্তুকে।

‘শেষ নমস্কার’-এ এই কঠিনের সাধনা বা প্রথাবিরুদ্ধতা যে কতভাবে এসেছে ইতিমধ্যেই সে সম্বন্ধে অবহিত করেছি। মা-ছেলের নিরাপদ স্নেহ-শ্রদ্ধাসমন্বিত ভাবালু সম্পর্কের বদলে এখানে যে জটিল ও সূক্ষ্ম ও বাস্তবিক মনোবিশ্লেষণকে রাখা হয়েছে সেকথা আগেই বলেছি। বুলার ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আগেই। আত্মচরিত্রের সঙ্গে তার কৈশোর-প্রেমের রঙিন চিত্রের বদলে এখানে নিষ্ঠুর ভীতিপ্রদ সত্যকে আঁকা হয়েছে এইভাবে—

“আমি ভয় পেলাম। বললাম, এই! আমি যাই। সন্ধ্যা উৎরে গেল। বিকেল থেকে বাড়ি ফিরিনি।”

“বুলা আমার হাত তো চেপে ধরলই, পাও জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘যা তো দেখি। তুই না ছেলে? তুই পুরুষ, না কাপুরুষ। আমাকে ফেলে পালাবি? এই তোর রীতি?”

“(মা, আজ সবই যখন একেবারে হৃদয় খুলে ঢেলে দিচ্ছি … তখন স্বীকার না করে পারছি না, বুলা, প্রগলভ বুলা, সেদিন কিন্তু ব্রহ্মবাক্য উচ্চারণ করেছিল।… বারেবারে কাপুরুষতার পৌনঃপুনিকতায় কেবলই ফেলে পালিয়েছি।… গা বাঁচাতে। … যে পালায় সে বাঁচে।…আমি কি বেঁচেছি?)”

কিংবা বাঁশি চরিত্রটির কথা ধরলে বোঝা যায়, আজকাল তো বিদেশি সমাজ ও সাহিত্যের ঢেউ আমাদের সমাজ ও সাহিত্যে লাগতে শুরু করেছে। পুরুষরূপী মেয়ে চরিত্র, দুই পুরুষ বা দুই নারীর সম্পর্ক নিয়েও কানঘুসা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু চল্লিশ বছর আগেও আলোচ্য উপন্যাসে এমন একটি চরিত্র এনে হাজির করেছিলেন সন্তোষকুমার। “আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে আঙুলের ডগায় ক্রীম তুলে মুখে ঘসছিল। পায়ের সাড়া পেয়ে আমাকে বলল ‘এসো’।

ঠাট্টা করে বললাম ‘তুমি এরপর চুলও বাঁধবে বুঝি?’ আমার সাহস বাড়ছিল। কিন্তু চাহনি খুব করুণ করে সে তাকাল। লম্বা লম্বা চুলের গোছা মুঠো করে ধরে বলল ‘ঠাট্টা করছ? করো। সবাই তো করে।’… এগিয়ে এসে সে তার একটা তুলতুলে হাতে আমার হাত ধরল—’আমাকে দেখলে কার কথা মনে পড়ে? … ঠিক যেন বৃহন্নলা। না?” “গিন্নী’ গল্পটির কথা মনে রেখেও বলতে হবে এই অভিনব সাহসিক চিত্ররচনার জন্য ‘শেষ নমস্কার’-কে চকিতে মনে পড়বে।

এতরকমের প্রথাবিরুদ্ধ অভিনব ভাবনাচিন্তা ও নতুন ধরনের প্রকাশভঙ্গি সত্ত্বেও যে ‘শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে’ উপন্যাসটি ইতিমধ্যেই বাইশটি সংস্করণের কঠিন চৌকাঠ পার হয়ে হাজার হাজার পাঠকের দ্বারা নন্দিত হয়েছে, তার দুটি প্রধান কারণ আছে বলে মনে করি।

প্রথম কারণ, এই উপন্যাসে জীবনের কতগুলি মৌলিক সমস্যা তথা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন লেখক এবং সার্থকভাবে আমাদেরও দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছেন তাদের সামনে। জীবন ও মৃত্যু, সাহস ও ভয়, যুদ্ধ ও পলায়ন, মিথ্যা ও সত্যকথন, স্বীকার ও অস্বীকার—এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈতগুলিকে প্রায় দিন ও রাত্রির অনিবার্যতার মতোই হাজির করেছেন তিনি। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গিয়ে নিজেও যেমন রক্তাক্ত হয়েছেন, পাঠক হিসাবে আমাদেরও সামনে পালাবার পথ রাখেননি। জীবনের একেবারে বেসিক এই স্তরগুলিকে ধরার জন্য লেখক যে দুটি প্রধান চরিত্র হাজির করেছেন, তাদের সম্পর্কসূত্রও মৌলিকতম : মা ও ছেলে। ফলে প্রায় অনিবার্যভাবে পাঠক এই উপন্যাসের জালে ধরা দিয়েছেন।

বিপুলভাবে গৃহীত হবার দ্বিতীয় কারণ, উপন্যাসটির বাস্তবতা। এর নতুন চিন্তা, প্রথা-বিরুদ্ধতা—কোনওটাই আকাশ থেকে পেড়ে আনা নয় বরং আমাদের জীবনের অন্তরতম অন্দরমহল থেকে উৎসারিত। যাকে সাহসের অভাবে অবচেতনের গহ্বরে রেখে দিয়েছিলাম এতদিন, তাকেই একটানে সচেতনভাবে বার করে এনে আমাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন লেখক। তখন সেই অবাঞ্ছিত পরমাত্মীয়কে স্বীকার না করে উপায় থাকে না।

এতদিন অদেখা অথচ চিরচেনা এই সত্যগুলিকে প্রাণ দিয়েছেন লেখক একবারে মধ্যবিত্ত জীবনের চেনামহল থেকে এনে। বাবা, মা, দাদা, সুধীর মামা, বুলা, বাঁশি, ভামতী, সতীশ রায়, সব্যসাচীবাবু, গাঙ্গুলী পিসিমা, লীলা মাসি, নলিনী, রজনী—চিত্র-বিচিত্র চরিত্রের মিছিল : কেউ মুখ্য, কেউ গৌণ ভূমিকা পালন করেছে এই কাহিনিতে। কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত অকিঞ্চিৎকর নয়, প্রত্যেকেরই বিশেষত্বকে আভাসিত করেছেন লেখক—অন্যকোনও গল্পের বা জীবন-কাহিনির জন্য গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যেও সীমাহীন সম্ভাবনা ভরে দিয়েছেন তিনি।

এবং কোনও চরিত্রকেই শুধু কালো বা শুধু সাদা করে আঁকেননি সন্তোষকুমার। যেমন জীবনে, তেমনি এই উপন্যাসেও কারুর প্রতি ফোকাস পড়েছে বেশি, কেউবা রয়ে গেছে তুলনামূলকভাবে অন্ধকারে। ফলে দোষে-গুণে মেশানো এই পারিবারিক চরিত্রগুলিকে দেখা মাত্র আমাদের মনে হয় ‘আরে এতো ঠিক অমুকের মতো’, বা ‘ওই চরিত্রটির মধ্যে আমাদের পাড়ার অমুকবাবুর আদল এল কী করে?’ বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতীতি নির্মাণে ‘শেষ নমস্কার’-এর প্রায় সব চরিত্রগুলিই উত্তীর্ণ এবং কে না জানে, ঔপন্যাসিক বাস্তবতার এটিই প্রথম এবং প্রধান শর্ত।

কিন্তু গল্পের টান, চেনা চরিত্রের আকর্ষণ, বিষয়বস্তুর মৌলিকতা এই উপন্যাসকে জনপ্রিয় করে তুললেও সতর্ক পাঠক ভেতরে ভেতরে একরকম চোরা স্রোতের টানও অনুভব করেন। সহজ গল্পের তলায় তখন লুকিয়ে থাকা ব্যঞ্জনার্থের হাতছানি বড় হয়ে ওঠে, বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে যায়, এই তথাকথিত সহজতার ভেতরেও বয়ে চলেছে দুঃখ-নদীর অশ্রু-ধারা। তা-ই একসময় পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বিচারের সন্দিগ্ধ পাড় থেকে গ্রহণের একগলা জলে।

Leave a Reply