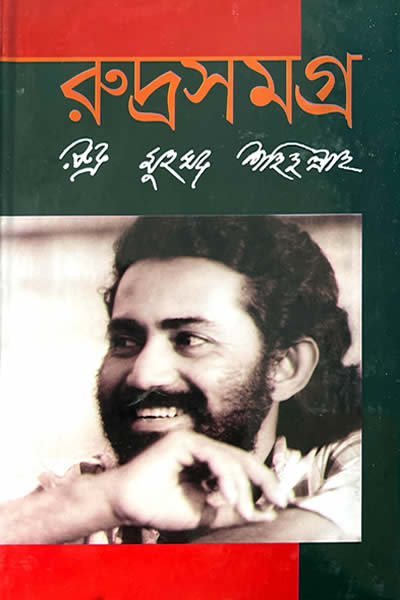

রুদ্রসমগ্র – রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

প্রথম প্রকাশ – ফেব্রুয়ারি ২০১৮

.

ভূমিকা – মুহম্মদ নূরুল হুদা

উনিশশ পঁচাত্তর ছিয়াত্তরের কথা। কাঁধে বাহারি ব্যাগ ঝুলিয়ে ঝাঁকড়া চুলের এক তুর্কি তরুণ বাংলা একাডেমীতে এসে প্রবেশ করল আমার কক্ষে। সৌজন্য বিনিময়ের পর বলল, দেখুন তো এই লেখাগুলো বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস কিনা? ‘জিনিস’ শব্দটির উপর একটু আলাদা জোর দিল সে। তরুণের ঠোঁটের ফাঁকে মুচকি হাসি, সেইসঙ্গে প্রত্যয়মিশ্রিত রসিকতা। তরুণের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তার ভাবখানা এমন, সে যেন আমার পূর্ব-জন্মের পরমাত্মীয়। জিজ্ঞেস করলাম, নাম? সে বলল, রুদ্র। পরে বলল, আপনি যে দ্রাবিড় গোত্রের কথা বলেন আমি সেই গোত্রেরই লোক। অর্থাৎ অনার্য সন্তান। আমি আমার পূর্বপুরুষের প্রকৃত পরিচয় পেতে চাই, তার জন্মের ঠিকুজি খুঁজে পেতে চাই। বললাম, পুরো নাম? রুদ্র বলল, আমার পিতৃদত্ত নাম মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। তারপর চা খেতে খেতে আমি রুদ্র-র এগিয়ে দেয়া লেখাগুলোর উপর চোখ বুলালাম। গোটা গোটা অক্ষরের লেখা, না-গদ্য না-পদ্য জাতীয় রচনা।

সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে সে; অথচ তার কথাবার্তায় ছাত্রপনার কোন ছাপ নেই। আলাপের ভঙ্গিতে একধরনের মননশীল মুন্সিয়ানা। রুদ্র বলল, ছোটগল্প ও কবিতার বিভেদ ঘুচিয়ে আমি একধরনের নতুন রচনা উপহার দিতে চাই, যা সহজে পাঠক-শ্রোতার কাছে পৌঁছুবে। আধুনিক কবিতার তথাকথিত দুর্বোধ্যতা হটিয়ে আমি কবিতাকে লোকপ্রিয় করতে চাই। পুরোনো বানান-ফানান বদলে উচ্চারণমাফিক সহজ বানানরীতি চাই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর মানুষের কাছে তার সত্যিকার ব্যক্তিক ও জাতীয় পরিচয় তুলে ধরতে চাই। রুদ্র-র আলাপচারিতার শব্দচয়ন হুবহু এরকম না হলেও তার বক্তব্য, বক্তব্যের সারাংশ অনেকটা এরকম।

আমি তার পাণ্ডুলিপিতে ‘মূর্ধন্য ণ’-র অনুপস্থিতি লক্ষ্য করলাম, আর ক্রিয়াপদের ব্যবহারে (করতে, বলতে ইত্যাদি) আদ্যাক্ষরের সঙ্গে প্রায়শ ‘ন’-এর সংযুক্তি (কোরতে, বোলতে ইত্যাদি) দেখলাম। হেসে বললাম, ‘ণ’ বাদ দিয়ে ‘ো’-এর আধিক্য ঘটানোর কারণ কি? রুদ্র-র সোজাসাপটা জবাব, বানান উচ্চারণসম্মত হওয়া চাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রুদ্র তার এই বিশ্বাসে অটল ছিল। তবে ছোটগল্প ও কবিতার মিশেলে অভিনব প্রকরণ গড়ার দাবি নিয়ে সে বহু দূর এগোয় নি। তার সামনে বনফুলের কবিতাপ্রতিম ‘ক্ষুদ্র গল্প’ আর ষাটের দশকের চৌধুরী জহুরুল হকের ‘চোঙা গল্প’ ইত্যাকার নিরীক্ষার কথা তুলে ধরতেই সে কথা না বাড়িয়ে বরং নিজের নান্দনিক বিশ্বাসকে কর্মে রূপান্তরিত করার কথা বলে বিদায় নিল। বুঝলাম, রুদ্র সহজে তার বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হবার মানুষ নয়। রুদ্র-র অনেকগুলো তাৎপর্যময় কবিতা যে গল্পপ্রধান, যেমন ‘মানুষের মানচিত্র’ বা ‘ইশতেহার’, এর একটি কারণও তার এই শুরুর নিরীক্ষাধর্মিতা। একথা সত্য, শেষাবধি বাংলাদেশে প্রগতিশীল মানবিক সমাজ গড়ার লড়াইয়ে রুদ্র একজন লড়াকু শিল্পযোদ্ধা। তবু রুদ্র আমার কাছে আমৃত্যু এক নিরীক্ষাকুশলী শিল্পী। শ্লোগানকে রসসম্মত করা আর নির্মেদ গাদ্যিকতাকে স্পন্দনধন্য করার পাশাপাশি রুদ্র গদ্যসহ তার সব রচনায় কবিতার দার্ঢ্য আর গীতলতাকে নিপুণ হাতে সঞ্চারিত করেছিল। অর্থাৎ গদ্য-পদ্যের পরিণয়ের লক্ষ্যে তার যে প্রারম্ভিক নিরীক্ষা-প্রতীতি, তা ছিল তার নিত্যসঙ্গী। এই প্রবণতা তার রচনাকে সহজবোধ্য করেছে, সুপাঠ্য করেছে, সুউচ্চার্য করেছে; ফলত রুদ্র অনিবার্যভাবেই অভূতপূর্ব পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে।

অতিপ্রজ বলতে যা বোঝায়, রুদ্র-র সৃষ্টিশীলতা সর্বাংশে তা-ই। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের নাতিদীর্ঘ জীবনে দুহাত খুলে লিখেছিল রুদ্র। গদ্য-পদ্য মিলিয়ে যার সংখ্যা সুপ্রচুর। এরকম স্বতঃস্ফূর্ততা ও মননশাসিত সৃষ্টিক্ষমতা একালে খুব কমই চোখে পড়ে। সেইসঙ্গে সাধ্যানুগ শিল্পিত তার উচ্চারণ। শব্দপ্রয়োগে, অলংকার ব্যবহারে বা বাক্যবিন্যাসেই কেবল নয়, শ্রবণসুভগ ধ্বনিবিন্যাসেও তার সতর্কতা ছিল প্রশংসনীয়। রুদ্র-র রচনা, গদ্য হোক পদ্য হোক, তার কণ্ঠেই প্রথম বিস্ফোরক হয়ে জনচিত্ত জয় করেছে। রুদ্র-র কণ্ঠে তার সদ্যরচিত কবিতার আবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। বোঝা যায়, সর্বাবস্থায় শিল্পিত আচরণ ও জীবনায়নই ছিল তার মুখ্য আরাধ্য। এজন্য চাই একধরনের ব্যক্তিক মুক্ততা, যা শিল্পীকে তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্পর্শধন্য করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে রুদ্র যে কোনো সরকারি-বেসরকারি চাকুরির দ্বারস্থ হয় নি, এটিও তার একটি প্রধান কারণ। রুদ্র আজীবন প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরোধী, সনাতন প্রতিষ্ঠান ভেঙে মানবিক মূল্যবোধ-নির্ভর মুক্ত জীবনের স্বপ্নই তাকে তাড়িয়ে ফিরেছে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তাইতো নগর সভ্যতার বিত্তবৈভবের চেয়ে কৌমসমাজের আরণ্যক প্রশান্তি তাকে অধিক টেনেছে। ধর্ম, গোত্র, সম্প্রদায়ের বিভক্তির উর্ধে কেবল মানুষের পরিচয়ে বাঁচতে চেয়েছে সে। তার রচনার মূল উপপাদ্য সমতা ও মানবিকতা।

রুদ্র-র ভাবনায় ব্যক্তি ও সমষ্টি অবিভাজ্য-প্রায়। তার মাঝখানে আছে গোত্র ও জাতি। কখনো কখনো বৈশ্বিক সমষ্টির চেয়ে স্বগোত্র ও স্বজাতিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তার কাছে। কেননা ব্যক্তি ও জাতির স্বাধীন অভ্যুত্থান না ঘটলে অভিন্ন মানবজাতির তত্ত্বটাই ঘোলাটে হয়ে যায়। একথা নির্মম হলেও সত্য, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে মানবসমাজ সেই আদিকাল থেকে নানা গোত্র-জাতিতে বিভক্ত। সেই বিভক্তি মোটা দাগে চিহ্নিত হয়েছে আর্য-অনার্যের ভেদচিহ্ন হিসেবে। ক্ষমতালিপ্সু এক গোত্র সুযোগে অন্য গোত্রের উপর কর্তৃত্ব করে দুর্বলের স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাকে দাসানুদাস করে রেখেছে। সমষ্টির সদাচার এই গোত্র-জাতির সীমারেখা অটুট রেখে তাদের মধ্যকার কর্তৃত্ব-লিপ্সা লুপ্ত করে। সমকালীন রাজনৈতিক পরিভাষায় এই সদাচারেরই ভিন্ন নাম গণতান্ত্রিক সহাবস্থান। বিশ্বমানবতার ঐক্য তথা একীভূত মানবজাতির স্বপ্ন বাস্তবায়নের এটি হচ্ছে একটি পরিচিত পন্থা। অথচ এ পথের সন্ধান পেয়েও ক্ষমতাবান তা ব্যবহার করে না। সে কূটকৌশলে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাই প্রতিটি স্বতন্ত্র গোত্র- জাতির আলাদা অস্তিত্ব, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতিগত প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। সার্বভৌম সব জাতিগোত্রের মিলিত রূপ পৃথিবীতে সংঘর্ষহীন অভিন্ন মানবজাতির সংজ্ঞায়নকে পূর্ণতা দিতে পারে। রুদ্র এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিল তার স্বজ্ঞাপ্রসূত ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার কারণে।

সমতার পৃথিবী চেয়েছিল সে। চেয়েছিল প্রেমের পৃথিবী। পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ ছাড়া, সর্বকুসংস্কারমুক্ত মানবিক মন ছাড়া প্রকৃত সমতা ও নিকষিত হেমরূপী প্রেম হয় না। রুদ্র তাই তার ব্যক্তিক, গোত্রীয় ও জাতীয় পরিচয়কে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছে, আর সর্বকুসংস্কারমুক্ত সমাজে মানবিক ভালোবাসার চাষাবাদে অঙ্গীকৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, চর্যাপদ থেকে বৈষ্ণব পদাবলী হয়ে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের প্রগতিশীল কাব্যধারার মূল বাণীও ভিন্নতর নয়। রুদ্র তার জীবনাচরণে ও শিল্পাচরণে একারণেই আবহমান বাঙালির ঐতিহ্যসম্মত মুক্তমানুষের এক প্রমুখ প্রবক্তা। সম্প্রদায়োর্ধ লালনের ভাষায় এরই নাম ‘মানুষরতন’।

রুদ্র শুরু ও শেষ করেছে কবিতা দিয়ে। ‘উপদ্রুত উপকূল’ দিয়ে তার আনুষ্ঠানিক কাব্যযাত্রা শুরু, আর মৃত্যুর প্রায় একযুগ পর প্রকাশিত হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ রচনাবলী। এই গ্রন্থের বিভিন্ন রচনার সংগ্রহ, সংকলন ও বিন্যাস করেছে রুদ্র-র সুযোগ্য অনুজ হিমেল বরকত। এই মেধাবী তরুণ কবি ও গবেষক রুদ্র-র প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় এই কাজটি সম্পন্ন করেছে যোগ্যতার সঙ্গে। তাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে রুদ্র-র বন্ধুসংঘ, রুদ্র সংসদ ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ। রুদ্র-র প্রতি তার পরিবারের অঙ্গীকার ও ভালোবাসা আমাদের সমাজে দৃষ্টান্তযোগ্য।

রুদ্র আগাগোড়া সময়-সচেতন মানুষ ও শিল্পী। রুদ্র–র সময় ও স্থান সচেতনতার মূল পরিচয় বিধৃত তার রচনাসমূহে। চলমান ঘটনার প্রতি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনের পাশাপাশি বেশ-কিছু ঘটনাকে রুদ্র তার কবিতায় গ্রহণ করেছে শৈল্পিক উচ্চারণে। সেইসঙ্গে প্রায় প্রতিটি রচনার নিচে তারিখ ও স্থান উল্লেখ করেছে। রুদ্র-র মানস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এটি সমালোচক-গবেষকের কাজে আসবে।

বাংলাদেশের প্রগতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে রুদ্র–র ভূমিকা কখনো বিস্মৃত হবার নয়। আগাগোড়া সংঘপ্রিয় এই তরুণ প্রকাশনা সংস্থা (‘রাখাল’, ‘দ্রাবিড়’) বা লেখক সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্দোলনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। স্বৈরাচারী এরশাদের বিপরীতে কবিদের সংগঠিত করে জাতীয় কবিতা পরিষদের প্রথম উদ্যোক্তাদের অন্যতম রুদ্র দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনাকারী সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাই রুদ্র কখনো নিজেকে নিছক কবি বা শিল্পী মনে করতো না। বরং নিজেকে শ্রমিকের কাতারে শামিল করেই সে অধিক সম্মানিত বোধ করতো :

আমি কবি নই— শব্দ-শ্রমিক।

শব্দের লাল হাতুড়ি পেটাই ভুল বোধে ভুল চেতনায়,

হৃদয়ের কালো বেদনায়।

করি পাথরের মতো চূর্ন

ছিঁড়ি পরান সে ভুলে পূর্ন।

রক্তের পথে রক্ত বিছিয়ে প্রতিরোধ করি পরাজয়,

হাতুড়ি পেটাই চেতনায়।

উদ্ধৃতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, এই সাবলীল উচ্চারণে মিশে আছে রুদ্র-র শিল্পসত্তা ও শ্রমসত্তা। তার উপলব্ধির মতো সরল ও অনাড়ম্বর তার এই শ্রম-ফসল, তার এই সহজ নির্মিতি। সহজ কথা বলা সহজ নয় বলে রবীন্দ্রনাথ যে সত্যোক্তি করেছিলেন, সেই সহজকেই শুরু থেকে রপ্ত করেছিল রুদ্র। কিংবা বলা যেতে পারে, এই ‘সহজ’ই ছিল তার সত্তার সৌন্দর্য।

সবশেষে বলি, দ্রোহ ও প্রেমের কাব্যভাষা নির্মাণে শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবিদের পঙক্তিভুক্ত রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জন্ম-নেয়া এই অকালপ্রয়াত শিল্পস্রষ্টা দেশ ও জাতি, মাটি ও মানুষ, মানবিকতা ও নান্দনিকতার কলাকুশলী সংশ্লেষে তার সৃষ্টিজীবনকে তাৎপর্যময় করেছে যুগসত্যের সংগ্রামমুখর দ্বন্দ্বাবর্তে। শিল্পসম্মত জীবনায়নের সমান্তরালে রুদ্র আমৃত্যু এক সুষম সমাজবিন্যাসেরও স্বপ্নদ্রষ্টা। নিরীক্ষাপ্রিয়, সেইসঙ্গে স্বঘোষিত এই ‘শব্দ-শ্রমিক’ নটরাজের অনুগ্রহপুষ্ট হয়েও স্বরস্বতীর বরপুত্র। জাতির শেকড়সন্ধানী এই কবি নিজেকে শনাক্ত করেছে অনার্যপুত্র রূপেও। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহিত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী চারণ এই আপসহীন শিল্পযোদ্ধা। মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতির বিপক্ষশক্তি তার চোখে চিরঘৃণ্য ‘পুরোনো শকুন’। তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে মাত্র সাতটি কাব্যগ্রন্থ। অথচ মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে এক ব্যতিক্রমোজ্জ্বল সৃষ্টিসম্ভার। কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, কাব্যনাট্য, সম্পাদকীয়, সাক্ষাৎকার, চিত্রনাট্য, চলচ্চিত্র কাহিনী, পত্রগুচ্ছ ইত্যাদি মিলিয়ে প্রকাশিত এই রচনাসমগ্র তার বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীলতারই পরিচয়বহ। শৈল্পিক পরিশীলন, বিষয়গত বৈচিত্র্য, প্রাকরণিক বহুমুখিতা আর অঙ্গীকারের সততায় এই রচনাসম্ভার বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আত্মানুসন্ধানী বাঙালির সৃষ্টি-সংগ্রামেরই এক নান্দনিক দলিল।

মুহম্মদ নূরুল হুদা

ঢাকা

১৫ই জানুয়ারি ২০০৫

.

সম্পাদনা প্রসঙ্গে – হিমেল বরকত

পঁয়ত্রিশ বছরেরও কম সময় বেঁচে ছিলেন কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬- ১৯৯১)। লেখক-জীবন আরো কম। কিন্তু এই স্বল্পায়ু জীবনের অনুপাতে ব্যাপক তাঁর রচনার পরিমাণ। বলা চলে, কবিতাকে তিনি যাপন করেছিলেন জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। আর তাই, ক্রমাগত নিজেকে উন্মীলিত করেছেন নির্মাণের শ্রম ও মনীষায়। এই অক্লান্ত উৎসারণ কেবল সৃষ্টি-প্রাচুর্যের নির্দেশকই নয়, কবির উদ্বর্তনেরও সাক্ষ্যবহ। সমষ্টির প্রতি, ঐতিহ্যের প্রতি, জীবনের প্রতি যে প্রগাঢ় দায়বোধ— তাকে তিনি আমৃত্যু কাব্য-শোণিতে প্রবাহিত রেখেও, শৈল্পিক ধ্যানে ও পরিচর্যায় বারবার নিজেকে অতিক্রম ক’রে গেছেন। শেষ-জীবনে কবি যাত্রা শুরু করেছিলেন ব্যক্তিক ব্যবচ্ছেদ ও অন্তর্মুখিনতার মগ্ন পথে। নিজেকে বিস্তারিত করছিলেন সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও। কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁকে বিকাশের শেষ-প্রান্ত স্পর্শ করতে দিল না। নিঃসন্দেহে, মর্মান্তিক এই পরিণতি। মর্মান্তিক, আবার সৌভাগ্যেরও। কেননা, রুদ্র সেই বিরল কবিদেরই একজন— যে কখনো বৃদ্ধ হয়নি, হবে না। স্বপ্নে-প্রেমে, বিক্ষোভে-বিদ্রোহে, অভিমানে-অস্বীকারে রক্তাক্ত যে তারুণ্য— রুদ্র আজ সেই স্পর্ধিত অহংকারের নাম।

অকালপ্রয়াত এই কবির সমগ্র রচনা নিয়ে ২০০৫ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাবলী। বর্তমান গ্রন্থটি সেই পূর্ণাঙ্গ রচনাবলীরই অখণ্ড সংস্করণ।

অনেকেই জানেন, কবি জীবিতাবস্থায় ‘রচনা সমগ্র’ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনটি কাব্যগ্রন্থের সমবায়ে প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপিও তিনি প্রস্তুত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কোনো প্রকাশক মেলেনি। রচনা সমগ্র অবশ্য বের হয়েছিল, রুদ্রের মৃত্যুর পর। কবির শেষ-জীবনের ঘনিষ্ঠ অগ্রজ কবি অসীম সাহা-র সম্পাদনায় বিদ্যাপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয় রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনা সমগ্র। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, রুদ্রের মৃত্যুর মাত্র আট মাসের মধ্যে প্রকাশিত ঐ গ্রন্থ স্বভাবতই, সময় স্বল্পতার কারণে

কবির সমগ্র রচনা সংগ্রহে সক্ষম হয় নি। বিন্যাসগত কিছু ত্রুটিও তাতে ছিল। দীর্ঘদিন পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অনুসন্ধানের পর এ পর্যন্ত কবির অসংখ্য অপ্রকাশিত, অগ্রন্থিত ও অসমাপ্ত লেখা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সব মিলিয়ে রুদ্রের রচনা, বিস্ময়করভাবে, পূর্বোক্ত রচনা সমগ্র-তে গ্রন্থিত লেখার প্রায় দ্বিগুণ— পরিমাণে, প্রকরণে ও বৈচিত্র্যে। নিঃসন্দেহে, সেই সব লেখা নিয়ে বর্তমান রুদ্রসমগ্র পাঠকের সামনে সমগ্র রুদ্রকে পূর্ণতর ও নতুন অবয়বে উপস্থিত করবে।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা জানেন— নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কবি গ’ড়ে নিয়েছিলেন নিজস্ব বানানরীতি। বাংলা ভাষায় মূর্ধন্য ‘ণ’-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ না-থাকায়, বাংলা বানানে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর সমস্ত রচনা থেকে নির্বাসিত হয়েছে মূর্ধন্য ‘ণ’। পাঠের সুবিধার্থে কিছু দ্বি-অক্ষরবিশিষ্ট অসমাপিকা ক্রিয়ায় তিনি ‘ো’-কার [বোলে, কোরে, বোসে] এবং বাকি অসমাপিকা ক্রিয়ায় লোপচিহ্ন ( ’ ) ব্যবহার করেছেন। আবার, উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়ে এবং বানান সহজতর করার লক্ষ্যে অনেক শব্দেই দীৰ্ঘ ‘ঈ’- কার ও দীর্ঘ ‘ঊ‘-কারের পরিবর্তে তিনি হ্রস্ব ‘ই’-কার ও হ্রস্ব ‘উ’-কার গ্রহণ করেছেন; বর্জন করেছেন অনুচ্চারিত ‘য’-ফলা [সন্ধা, জোস্না, বন্ধা], কোথাওবা শব্দ-মধ্যের বিসর্গ ‘ঃ’ [নিসঙ্গ, নিশব্দ, অতপর]; কোনো শব্দে ‘ঙ’-এর বদলে অনুস্বার (ং) ) এবং দন্ত্য ‘স’-এর বদলে ব্যবহার করেছেন তালব্য ‘শ’। এছাড়াও তাঁর আরো কিছু শব্দের বানান প্রচলিত অভিধান সমর্থিত নয়। ভাষার ক্রমাগত সহজতর হবার যে প্রবণতা, সেই পরিপ্রেক্ষিতে রুদ্রের এসব বানান ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায় গৃহীত হতেও পারে। তাই রুদ্রসমগ্র-তে কবির নিজস্ব বানানরীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা জানানো প্রয়োজন, কৈশোরকালীন রচনায় অনেক শব্দই কবি হুবহু উচ্চারণের অনুরূপ লিখেছেন [যেমন : ক্যানো, ক্যামোন, বসোবাস, বোলছে ইত্যাদি]। বানান সমতার লক্ষ্যে, এসব রচনার ক্ষেত্রে তাঁর পরিণত বয়সের বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

রুদ্র তাঁর প্রায় সমস্ত লেখায় রচনাকাল ও রচনাস্থান উল্লেখ করেছেন। রচনাকাল লেখার ক্ষেত্রে কখনো তিনি ব্যবহার করেছেন বাংলা তারিখ, কখনো খ্রিষ্টীয় তারিখ। বাংলা তারিখ লিখতে কোথাও তিনি মাসের নাম উল্লেখ করেছেন [যেমন : ১৩ আষাঢ় ‘৮৬], আবার কোথাও লিখেছেন খ্রিষ্টীয় তারিখ লেখার প্রচলিত নিয়মে [যেমন : ২৮.০২.৮৮]। ফলে বাংলা ও খ্রিষ্টীয় তারিখ নির্ণয়ে অনেক স্থানেই পাঠকের বিভ্রান্ত হবার আশংকা থেকে যায়। এ কারণে, রুদ্রসমগ্র-তে বাংলা তারিখের ক্ষেত্রে পুরো সালটি উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে-বাংলা তারিখটি কবি লিখেছিলেন ২৮.০২.৮৮, রুদ্রসমগ্র-তে তা ছাপা হয়েছে ২৮.০২.১৩৮৮। খ্রিষ্টীয় তারিখের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

অনেকের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফল রুদ্রসমগ্র। এঁদের সবার অকুণ্ঠ সহযোগিতা, উৎসাহ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। প্রচণ্ড ব্যস্ততার পরও ভূমিকা লিখে দিয়ে শ্রদ্ধেয় কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা রুদ্রের প্রতি তাঁর অমলিন ভালোবাসার স্বাক্ষর রেখেছেন। সম্পাদনার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন সুমেল সারাফাত। পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও বিন্যাসে সহযোগিতা করেছেন শরিফুন হাসান বীথি, ইরা শারমিন, খাদিজা পারভীন পপি ও কাব্য কামরুল। বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন শিল্পী ফকির আলমগীর, কামাল পাশা চৌধুরী, সমরেশ দেবনাথ, তপন বাগচী ও ফয়জুল আলম পাপ্পু। কম্পোজের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন এস. এম. মাসুম ভূঁঞা ও মোঃ রবিউল ইসলাম রুবেল। মুদ্রণের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন তপন দাশ। এঁদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। সর্বোপরি, ব্যয়সাপেক্ষ এই গ্রন্থ প্রকাশে উত্তরণের স্বত্বাধিকারী আহমেদ মাসুদুল হক যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, সে জন্য আমার এবং রুদ্রের সকল অনুরাগীর পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

হিমেল বরকত

ফেব্রুয়ারি ২০১৮

Leave a Reply