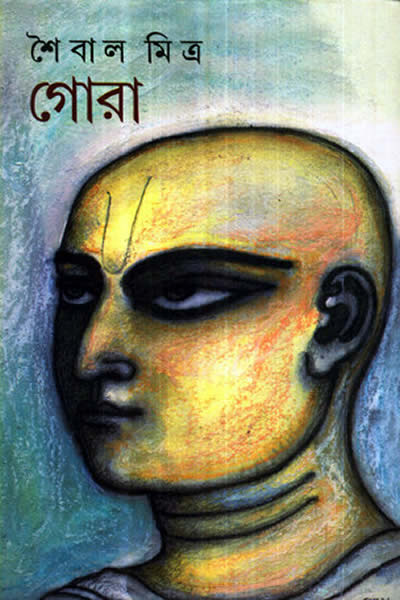

গোরা – শৈবাল মিত্ৰ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২, আশ্বিন ১৪১৯

প্রচ্ছদ : যোগেন চৌধুরী

অলংকরণ : রঞ্জন দত্ত

পরম স্নেহের নাতি স্তবকে, যে আমার ছোটেলাল—

.

মুখবন্ধ

শৈবাল মিত্রের অধিকাংশ উপন্যাসের বিষয় রাজনৈতিক। ছাত্রজীবন থেকেই তার রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় যোগ শুরু হয়। ১৯৬০-এর বছরগুলোতে সে ছিল তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের উঠতি নেতা। ১৯৬৫-৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের সময় কিছুদিন কারাবাসের অভিজ্ঞতাও হয়। ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হওয়ার পর শৈবাল তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই সময় থেকেই তার শৈশবের নিরাময়হীন হৃদযন্ত্রের সমস্যা বাড়ে যার সঙ্গে তার বাকি জীবনটা লড়ে যেতে হয়েছিল। ১৯৭৭-এ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে যে আন্দোলন হয়, শৈবাল ছিল সেই কমিটির সভাপতি। কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি সে যখন গল্প লেখা শুরু করল, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী আর তার পারিপার্শ্বিক জীবনের অভিজ্ঞতার ছবিই সবচেয়ে বেশি করে সেইসব গল্প-উপন্যাসে ফুটে উঠেছিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এবং পরে গ্রন্থাকারে সংকলিত অগ্রবাহিনী কিংবা বজ্রনির্ঘোষের উপন্যাস শৈবালের সাহিত্যকর্মের সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ। এর পাশাপাশি আর-এক ধরনের বিষয় নিয়েও সে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিল। তা হল ব্যক্তিচরিত্র আর পারিবারিক জীবনের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার দিক—নিষ্ঠুরতা, বিকৃত যৌনতা, তঞ্চকতা, অকারণ হিংসা–যা আমাদের চারপাশেই ঘটে কিন্তু সৎসাহিত্যের বিষয় হিসেবে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত করতে কোথায় যেন আমাদের বাধে। শৈবালের এই কিছুটা ভিন্ন জাতের গল্পের উদাহরণ রসাতল সংকলনের পাঁচটি উপন্যাস।

সমসাময়িক বাংলা গদ্যসাহিত্যের পরিচিত রীতিবিন্যাসে শৈবাল মিত্রের যেখানে স্থান, তাতে তার লেখার ভেতর এই ধারা দু-টি মোটের ওপর প্রত্যাশিতই বলা যেতে পারে। তার রচনার বিষয় আমাদের বর্তমান সমাজ-রাজনীতির বাস্তবজগৎ। তার রচনাভঙ্গি বাস্তবধর্মী। শুধু তাই নয়, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে গত ষাট-সত্তর বছরে বাস্তবধর্মী গদ্যসাহিত্যের মধ্যেও যে বিশেষ ধারাটিতে আমরা এক কঠিন, নির্মম, আপাত হৃদয়হীন, অ-রোম্যান্টিক সমাজবাস্তবের সম্মুখীন হতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, শৈবালের লেখাও তারই অন্তৰ্গত।

সে কারণেই শৈবাল মিত্রের এই শেষ উপন্যাস এত অপ্রত্যাশিত। শৈবাল যে শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনি নিয়ে একটা উপন্যাস লিখছে, সে-কথা আমার কানে এসেছিল আজ থেকে বোধহয় বছর দুই আগে। আশ্চর্য হয়েছিলাম তো বটেই, কিন্তু কৌতূহলও হয়েছিল খুব। বামপন্থী মতবাদে প্রতিষ্ঠিত লেখক, হঠাৎ বাঙালির ভক্তিবাদের উৎস নিয়ে টানাটানি করছে, ব্যাপারটা হতে চলেছে কী? শৈবালের সঙ্গে শেষ যখন কথা হয়, বলেছিল, ‘হচ্ছে, হচ্ছে, ইতিহাসের বিষয়। অনেক পড়াশোনা করতে হল। পাণ্ডুলিপিটা একসময় পড়তে দেব।’ সে সুযোগ আর হয়নি শৈবালের। উপন্যাসটা শেষ করেই সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। শৈবালের স্ত্রী সুদেষ্ণা এবং শৈবালের অন্তরঙ্গ বন্ধু রুণুর অনুরোধে আজ গোরা-র প্রুফ কপি পড়ে এই মুখবন্ধ লিখতে বসেছি।

যতদূর জানি, এটাই শৈবালের লেখা সবচেয়ে বড় উপন্যাস। এর ঐতিহাসিক পরিধি বিশাল, কিন্তু এটা প্রথাগত ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। সমসাময়িক বিশ্বসাহিত্যের নব্য ধারা অনুসরণ করে শৈবাল তার আখ্যানের ভেতর বুনে দিয়েছে ঐতিহাসিক সময়ের এক জটিল স্তরভেদ। গল্প শুরু হচ্ছে অত্যাধুনিক কলকাতার এক নাইটক্লাবে। সেখানে আমাদের পরিচয় হয় এখনকার গোরার সঙ্গে। সে আধুনিক উচ্চবিত্ত ঘরে মানুষ হয়েছে। বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলে। স্কুলের অবশ্যপাঠ্য বই-এর বাইরে বাংলা সাহিত্যের কিছুই জানে না। ঘটনাক্রমে সে পড়তে শুরু করল রবীন্দ্রনাথের গোরা। মনে হল, প্রায় তারই মতো এক অনির্দিষ্টপরিচয় আত্মবিস্মৃত যুবকের স্বদেশসন্ধানের কাহিনি পড়ছে সে। তার পর এক সময় সে জড়িয়ে পড়ল টেলিভিশনের জন্য নির্মীয়মান এক মেগাসিরিয়াল প্রযোজনার সঙ্গে, যার নাম গোরা, যার বিষয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনকাহিনি। অন্য এক আখ্যান ঢুকে পড়ল উপন্যাসে। তার আখ্যানকার কে? এক তো আছে চৈতন্যের প্রচলিত জীবনবৃত্তান্ত। তার কতটা ইতিহাস, কতটা অতিকথন, কতটা লৌকিক, কতটাই বা অলৌকিক, তা নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক বিশ্লেষণ করেছেন। সেসব আলোচনার সঙ্গে শৈবাল যে যথেষ্ট পরিচিত ছিল, তার সাক্ষ্য এই উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে আছে। বস্তুত, হোসেন শাহের আমলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এত বিশদ বর্ণনা আমি ইতিহাসের বই-এর বাইরে কোথাও দেখি নি। কিন্তু তারই ভেতর শৈবাল নিয়ে এসেছে আর এক আখ্যানসূত্র। যা হল চৈতন্যের বড় ভাই বিশ্বরূপ রচিত এক পুথি, যাতে কি না লিখিত ছিল তাদের পারিবারিক ইতিহাস। সেই পুঁথি বিশ্বরূপ নিজে পুড়িয়ে ফেলেছিল, না কি সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল, সেটা কাহিনির অন্তর্গত একটা রহস্য। বিশ্বরূপের পুথির সূত্রে আমরা জানতে পারি শ্রীহট্টে পীর বুরহানুদ্দিনের দরগায় এক অলৌকিক গর্ভধারণের কাহিনি। তাতেই কি উত্তর পাওয়া যায় সেই বহুচৰ্চিত প্রশ্নের—নবদ্বীপ অভিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্রের অমন দীর্ঘ বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ চেহারা হল কী করে?

এর আগেও শৈবাল তার কোনো কোনো গল্পে ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার আখ্যানকৌশল ব্যবহার করেছে। কিন্তু গোরা-তে সে কৌশলের সঙ্গে অনেক চাতুর্য মিশেছে। জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিভাধর পুত্র নিমাই পণ্ডিত যখন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়ে অবতীর্ণ হলেন, তখন শৈবালের আখ্যান আর বিশ্বরূপের রহস্যাবৃত পুথিতে আটকে নেই। তখন তা হয়ে গেছে টেলিভিশন মেগাসিরিয়ালের ডজন ডজন পর্বে বিভক্ত চিত্রনাট্য, যা ইতিহাস নয়, ঐতিহ্যবাহী পুরাকাহিনি নয়, ধর্মকথা নয়, তা আধুনিক গণসংস্কৃতির পণ্যবাহী বিনোদন। সেই আধুনিক গণ-আখ্যানের যুক্তিতে প্রাধান্য পেয়েছে বাঙালির জাতীয় পরিচয় নির্মাণে চৈতন্যের ভূমিকা। যেমন, ধর্ম আলোচনায় সংস্কৃতের বদলে বাংলা ব্যবহার করা। কিংবা জাতিভেদ প্রথা অমান্য করা। কিংবা মুসলমান শাসকের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা সত্ত্বেও সাধারণ মুসলমানের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা অর্জন করা। শ্রীচৈতন্য নিয়ে যদি কোনো আধুনিক কিংবদন্তি তৈরি হয়, তাহলে এই বিষয়গুলো তার অপরিহার্য উপাদান হবে

উপন্যাসের শেষ অংশে কিংবদন্তি, ইতিহাস, তথ্য, কল্পকথা, সব একাকার হয়ে গেছে। চৈতন্যের বৃন্দাবন অথবা দাক্ষিণাত্য পরিব্রাজনে যেমন দেখি, ভক্তি আন্দোলনের প্রায় প্রতিটি সন্ত-সাধক তাঁর সহযাত্রী। কবীর, নানক, তুকারাম, মীরাবাই, উপন্যাসে সকলের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এমন কি দুর্ধর্ষ পোর্তুগিজ শাসক আলবুকের্ক-ও বাদ যান না। ইতিহাসের সাল-তারিখ মেলালে এঁদের অনেকের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব ছিল না, তেমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কোনো সমসাময়িক দলিলেও হয়তো নেই। কিন্তু গণচেতনায় বিশ্বাসের জন্ম হয় কী থেকে? তার সূত্র কি ঐতিহাসিকের আবিষ্কৃত তথ্য? না কি জনমানসে লুকিয়ে থাকা কোনো তীব্র বাসনা যা জগতের ভালো চায়, মানুষের ভালো চায়, শান্তি চায়, সদ্ভাবনা চায়, আর তাই বিশ্বাস করতে চায় যে ক্ষণজন্মা ভক্ত-সন্ত সকলে কোথাও না কোথাও একত্র হয়ে ভাব বিনিময় করছেন, একে অপরের কথা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন। শৈবাল তার আখ্যানে যে প্রকরণ ব্যবহার করেছে, তাতে বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে যাওয়া গণচেতনার এই সত্যটিকে প্রকাশ করতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি।

কৌশলটি উতরোলো কি না তা অবশ্য একান্তই নির্ভর করবে শৈবালের গোরা গ্রন্থটি উপন্যাস হিসেবে কতটা সার্থক হলো, তার ওপর। সে বিচার করবেন সাহিত্য সমালোচকেরা আর বৃহত্তর পাঠকসমাজ। আমি শুধু বন্ধু শৈবালের শেষ লেখাটি পাঠকের সামনে উপস্থিত করার সুযোগ পেয়ে কৃতাৰ্থ বোধ করছি।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২১ মার্চ ২০১২

.

গৌরচন্দ্রিকা

শৈবালদা আমাদের মধ্যে থাকতে থাকতে যদি এই বই বেরোত, তাহলে বোধহয় কোনও গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন হত না। অন্তত, আমার মতো কারও কিছু লেখার কোনও প্রশ্নই উঠত না।

আমাকে কেন ভনিতার জন্য দরকার পড়ল, তার একটা গল্প আছে।

আমার ছেলে মিলিন্দ ইতিহাসের গবেষক। গবেষণার সূত্রে কোনও কারণে তাকে বিংশ শতকের ষাটের দশকে ঢুঁ মারতে হয়। আর্কাইভের ঝুরঝুরে দস্তাবেজেও সে আগুনের ছবি দেখতে পায়, যে আগুন সেই আশ্চর্য দশকে এক অলৌকিক চেহারা নিয়েছিল। তন্ত্র, শ্মশানের ভৈরব সাধনা, অহৈতুকী আদর্শভক্তি এবং দেদীপ্যমান অগ্নিশিখার ঠিক কী ধরনের মিশেলে ষাটের দশক তৈরি হয়েছিল, সেটা বোঝার জন্য দলিলপত্রের বাইরেও মানুষজনের সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল। আমি তাকে শৈবালদার কাছে নিয়ে যাই। কে না জানে, শৈবালদা ষাটের অগ্রণী কারিগর।

তাঁর বাড়িতে এক বিকেলে সেই আলোচনা নকশালপন্থা থেকে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ থেকে সমগ্র ঊনিশ শতকে ছড়িয়ে পড়ে। মূর্তি ভাঙার প্রসঙ্গ ওঠে। কলেজ স্কোয়্যারের মূর্তি ভাঙা কীভাবে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস চর্চাতেও প্রভাব ফেলেছে, বিগ্রহরা কী ভাবে বিগ্রহত্ব হারিয়েছেন—সেসব কথা হল। এই সব কথার সূত্রেই ধীরে ধীরে চৈতন্য এলেন। মহাকায় কলেবরে, বঙ্গীয় ইতিহাসের অনাহত মহাপ্রভু হিসাবে।

খানিকটা যেন উনিশ শতকের প্রতিতুলনাতেই চৈতন্য এসেছিলেন। বিংশ শতকের ষাটের দশকে বসে শৈবালদারা তাঁদের ঊনিশ শতকের পূর্বজদের কিছুতেই কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু মূলে যাওয়ার তাগিদ যায় না। পূর্বকথার রহস্য ঘোচে না। কোন মহানদী থেকে আজকের শাখানদীরা জন্ম নেয়? কোন মহাপ্রাণকে বেদি থেকে নামানোর দরকার নেই? কোন উৎসবিন্দুতে ফিরে যাওয়া সার্থক? কথাচ্ছলে, ঠিক এই ভাবে নয়, কিন্তু খানিকটা এইরকম ভঙ্গিতে, শৈবালদা চৈতন্যকে নিয়ে এসেছিলেন।

পাণ্ডুলিপি পড়তে গিয়ে দেখি, আজকের যুবক গোরার কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের গোরাকে পছন্দ হয় না। তাকে একটু ঠেলে সরিয়েই যেন সে পৌঁছায় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের নবদ্বীপে, পূর্বজ গৌরাঙ্গে। শৈবালদার সেদিনের সান্ধ্য আড্ডা ও তাঁর বইকে এক সূত্রে গাঁথা সম্ভব।

বোধহয় এই সব ভেবেই বৌদি আমাকে এই মরণোত্তর বইয়ের গোড়ার কথাটুকু লিখতে বলেছেন।

২

উনিশ শতক যত ফিকে হয়ে আসছে, ততই বোঝা যাচ্ছে যে, নিজেকে নিয়ে তার একটু বাড়াবাড়ি ছিল। পূর্ব-ইতিহাসের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল না। হঠাৎ-সফল মানুষদের মতো তারও যেন পূর্বজদের নিয়ে অস্বস্তিই বেশি। মায়ের সঙ্গে রামমোহনের বিরোধ ছিল, দ্বারকানাথের পিতৃপুরুষদের পরিচয় আমরা প্রায় কেউই জানি না, ডিরোজিও প্রায় অজ্ঞাতকুলশীল : বিষয়গুলিকে একটু রূপকার্থেও দেখা অসম্ভব নয়। পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, মুর্শিদাবাদ-নদিয়া, আরবি-ফার্সি, কৃষ্ণভক্তি, ন্যায়চর্চা, বাণিজ্য ও সম্ভোগের বর্ণময় কয়েক শতককে পিছনে ফেলে ঊনিশ শতকের কলকাতা নিজেকে যে ভদ্রলোক ও ঔপনিবেশিক পুরুষতন্ত্রে সাজিয়ে ছিল, তার মধ্যে অনেক ঐশ্বর্যও ছিল, আবার অনেক আত্মসর্বস্বতাও ছিল। বঙ্গীয় ইতিহাসের পুরো ছবি উনিশ শতকে ফোটে না। উত্তর-আধুনিক চর্চায় আজ তাই উনিশ শতকের আগের শতাব্দীগুলো নিয়ে আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

একদা সবাই ভাবত, ইংরেজের হাত ধরেই কলকাতায় আধুনিকতা এসেছিল। তার আগে শুধু মধ্যযুগের অন্ধকার। এখন নবীন ঐতিহাসিকরা ক্রমেই বেশি করে বলছেন যে, বহু অর্থে, ভারতীয় আদি আধুনিকতার জন্ম পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে। অন্তত বাংলাদেশে নাগরিক সংস্কৃতির বহু লক্ষণ চৈতন্য পর্বেই পরিস্ফুট। ঔপনিবেশিক চশমাটা সরিয়ে নিলে গৌড়বঙ্গের আদি-আধুনিক মাহাত্ম্য স্পষ্ট ধরা পড়ে। নাগর চাঞ্চল্য, বণিক সজীবতা, ভ্রমণপিপাসা, প্রাদেশিকতা থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর ভারতে সংযুক্তি, মধ্য-নিম্ন বর্গের সামাজিক সচলতা, কারিগরি পেশা ও বর্ণগুলির সগৌরব অবস্থান, সামাজিক আন্দোলনে বৃহৎ সংখ্যক মানুষের স্তর-নিরপেক্ষ অংশগ্রহণ—এই অনেক কিছু মিলিয়েই চৈতন্যের সময়ে এক ধরনের প্রাক্-ঔপনিবেশিক আধুনিকতার উদ্বোধন ঘটেছিল। উনিশ শতক একদা চৈতন্যদের মধ্যযুগে পংক্তিবদ্ধ রেখেছিল। একুশ শতকে বসে শৈবালদা সেই পুরানো অর্গল খুলে দিতে চেয়েছেন। বিংশ শতকের ষাটের দশকে ইতিহাসের একটা নূতন পাঠের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। যাওয়ার আগে শৈবালদা সেই পাঠকে আরেকটু এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

উত্তর-ঔপনিবেশিক, উত্তর-কাঠামো, উত্তর-আধুনিক ইতিহাসচর্চা ভারতে খানিকটা ষাটের দশকের আন্দোলন থেকেই গতি পায়। নিম্নবর্গীয় দৃষ্টি তারই অঙ্গ, আদি-আধুনিকতার প্রাক্-ঔপনিবেশিক তত্ত্বতল্লাশেও সেই ভাবনার প্রভাব। শৈবালদার শেষ কাজকে এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সঙ্গত হবে।

৩

বিংশ শতকের ষাটের দশকে যাঁরা নির্ণীত হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে বোধহয় চৈতন্যের সমসময় একটা অন্য বিশেষ তাৎপর্যেও দেখা দিতে পারে।

ন্যায় ও স্মৃতিচর্চায় ব্যস্ত নবদ্বীপে যুগসংকট যত তীব্র হয়, মুক্তির আর্তি যেন তত বাড়ে। অদ্বৈত আচার্য কৃষ্ণের আবির্ভাব চেয়ে হুংকার দেন, শ্রীবাস পণ্ডিতেরা আসর জমান, নিত্যানন্দ সাংগঠনিক প্রতিভা নিয়ে আসেন। যবন হরিদাসের মতো অন্তেবাসীরা পংক্তিকে ভেঙে দিতে থাকেন, বাসুদেব সার্বভৌমের মতো পণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্যকে ভক্তিতে মেলান, আর সেই বুধমণ্ডলীর মালা গেঁথে গৌরাঙ্গ এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক শক্তি-সমবায়ের জন্ম দেন। ভাবোন্মাদনার ঐক্যে এই সমবায়ের পুষ্টি, কিন্তু যুক্তফ্রন্টে বিরোধও থাকে। অদ্বৈত মহাপ্রভুকে ঘিরে যেন একটি শিবির, নিত্যানন্দ যেন অন্য একটি গোষ্ঠীর যূথপতি। ভঙ্গিতে ও পন্থায় প্রথমাবধি পার্থক্য, পরে ক্রমেই উত্তেজনা বাড়ে। অতুলনীয় ভাবাবেগ একই সঙ্গে তীব্র মিলন ও অপরিহার্য সংঘাতের জন্ম দেয়। শৈবালদার কাছে এই ছবি অপরিচিত ছিল না। চৈতন্যের নবদ্বীপ-শান্তিপুরে যা ঘটেছিল, বিংশ শতকের ষাটের দশকে বাংলায় কি প্রায় সেই ঘটনাই ঘটেনি? অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-বাসুদেব সার্বভৌম-যবন হরিদাসদের মধ্যে কি সুশীতল রায়চৌধুরী-কানু সান্যাল-সরোজ দত্ত—জঙ্গল সাঁওতালদের পূর্বজরাই ছিলেন না? চৈতন্য বা চারু মজুমদাররা তীব্র ভাবাবেগে অল্প সময়ের জন্য একটা সংযুক্ত শিবির তৈরি করলেও নেতার অকালমৃত্যুতে শিবির বহুধাবিভক্ত হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন সত্তের বহুধাগামী স্মৃতিতে—এই কি বাংলার ইতিহাসের পুনরাবৃত্ত প্রকরণ?

সব মানুষেরই একটা শ্রেষ্ঠ নির্ণায়ক সময় থাকে। শৈবালদার কাছে সেটা ছিল তাঁর ষাটের দশক। সেটা জানি বলেই বোধহয় শৈবালদার এই বইয়ের বিনির্মাণ লোভনীয় হয়ে ওঠে। ভক্তি-আন্দোলনে নবদ্বীপের সঙ্গে বিজয়নগরের সংযুক্তির কথা যখন শৈবালদা বলেন, তখন কি তাঁর অবচেতন থেকে যায় নকশালবাড়ির সঙ্গে শ্রীকাকুলামের যোগ? জগাই-মাধাইয়ের মধ্যে কি তিনি খুঁজে পেয়ে যান সমসাময়িক কুখ্যাত কোটালদের? তিনি যখন কৃষ্ণভক্তদের সর্বভারতীয় যুক্ত মঞ্চ গড়ে ওঠার কাহিনি শোনান, তখন কি তাঁর মনে পড়ে যায় যে, ষাটের দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে একই ভাবে অন্য এক গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত বহু মানুষ হঠাৎ কাছাকাছি এসেছিলেন?

ষাট-সত্তরের উত্তাল সময়কে পৌরাণিক অভিধায় ধরার জন্য বাংলা সাহিত্যে নানা বিভিন্ন প্রয়াস আছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহু-উদ্ধৃত অভিধাগুলিতে ফিরে ফিরে আসে যদুবংশ, মুষলপর্ব, কালসন্ধ্যা বা অকালসন্ধ্যার কথা। ইঙ্গিত অবশ্যই শক্তিক্ষয়ী গোষ্ঠী-সংঘর্ষের দিকে। এতে কি শৈবালদার একটু অভিমান ছিল? ক্ষয়ের আগে থাকে যে শক্তি, মিইয়ে যাওয়ার আগে ছিল যে অগ্নিবর্ষী বারুদ-বাংলার সাহিত্যিকরা কি সেই শক্তির প্রতি, সেই বারুদের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করেননি বলে তাঁর মনে হয়েছিল? (মিলিন্দ শৈবালদাকে জিজ্ঞাসা করেছিল : কোন বই নকশালপন্থার মানস ইতিহাসের প্রতি সবচেয়ে বেশি সুবিচার করেছে? শৈবালদা ইতস্তত কয়েকটি লেখাপত্রের কথা বললেও তাঁর কোনও সুস্পষ্ট পছন্দের কথা বলেননি।) ক্ষয়পূর্ব ভাবোন্মাদের গভীরতাও যে স্বীকৃতিযোগ্য, এরকমটা কি মনে হত তাঁর? যাদব বিপর্যয় যত সত্য, যৌবনের ভাবসম্মিলনও ততটাই সত্য ছিল কৃষ্ণজীবনে, এই রকম কোনও উচ্চারণ কি তাঁর অভিপ্রেত ছিল? কোনও আন্দোলনের বিচার কি হতে পারে কেবলই তার বিমূঢ় উপসংহারে, সমান বিচার্য কি নয় তার তারুণ্যের আবেগের সত্যতা? হয়তো শৈবালদা এরকম কিছু ভাবতেন। সেজন্যই হয়তো কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণাবতারে এই উপন্যাসের এত আসক্তি। কৃষ্ণ তো মুক্তিরই আরেক নাম, যে মুক্তি সত্তরের দশকে আসছে ধরে নিয়ে শৈবালদারা মথিত হয়েছিলেন।

৪

এক মহাজীবন নিয়ে মহাগ্রন্থ লিখেছেন শৈবালদা। চরিতামৃত কাব্যগুলি বা কড়চা প্রভৃতি কিছু লেখা ছাড়াও বহুতর প্রামাণ্য ও অ-প্রামাণ্য লোকস্মৃতি ঢুকেছে ইতিহাসের পাতায়—সেসবের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সড়ক তৈরি করতে হয়েছে লেখককে। কোথাও প্রাথমিক তথ্য সন্নিবেশ পর্যাপ্ত ছিল, সেখানে সাহিত্যিকের কল্পনাকে বেশি খাটাতে হয়নি। কোথাও বা আকর গ্রন্থগুলি নিশ্চুপ, সেখানে কাহিনিকারের পরিশ্রম বেশি। ছাপাখানায় যাওয়ার আগে চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটা নিজের চোখে দেখতে পারলে হয়তো একটু সম্পাদনা করতেন। সাময়িকীর ধারাবাহিক অনুবৃত্তিতে যে গল্প গড়িয়েছিল, বইয়ের ঠাসবুনোট আধারে তাকে হয়তো একটু আঁটো করে নিতেন। নিজের বিপুল পরিশ্রমের ফসলকে নিজেই একটু সংস্কৃত করতেন। সে যাই হোক, একটা প্রশ্ন তবুও তাঁকে হয়তো করতামই। হুসেন শাহ এবং ইসলামের প্রতি আরেকটু মনোযোগী হওয়া যেত না, শৈবালদা? হুসেন শাহের শাসনতান্ত্রিক সমৃদ্ধির প্রেক্ষাপট ছাড়া কি শ্রীচৈতন্যের জন্ম সম্ভব? সিজারের বিপরীতেই কি ক্রাইস্ট হন না? ঐশ্বর্যবান মহাভারতই কি শ্রীকৃষ্ণের চালচিত্র নয়? জন্মরহস্যের গাঢ়ত্বে শৈবালদা খ্রিস্ট, কৃষ্ণ ও চৈতন্যকে এক সূত্রে গেঁথেছেন—তাহলে সুলতানকে তাঁর রাজসিক ঐশ্বর্যের উদারতাতেও একটু দেখালে হত না?

শৈবালদা নেই, অতএব প্রশ্নগুলির উত্তরও আমাদেরই খুঁজতে হবে। ঐতিহাসিক উপন্যাস বোধহয় ইতিহাস চর্চার সীমাবদ্ধতাকে শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে না। ইসলাম, আরবি-ফার্সি, সংস্কৃতি, সুফি ভাবধারা বা মুসলমানি আবেগ ঠিক কীভাবে বাংলার ভক্তি-আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল, সে প্রশ্নে খুব প্রামাণ্য চর্চা নেই। অন্তত শ্রীচৈতন্যের মনের উপর এই নবাগত প্রভাবগুলি ঠিক কী জাতীয় আলোড়ন তুলেছিল, তার উল্লেখ প্রায় নেই। অতএব উপন্যাস এই মহলে প্রবেশ করতে অপারগ। আবার সেই জন্যই, সম্ভবত, গল্পে একটা জন্মরহস্য বপন করা হয়েছে। যে বীজ চৈতন্যকে নির্মাণ করে, তাতে বিদেশের এবং বহিরাগতের অংশ আছে বলে লেখক ইঙ্গিত দেন। রবীন্দ্রনাথের গোরা যেমন শুধুই স্বদেশের জাতক নয়, চৈতন্য ও তেমনই আন্তর্জাতিক—এরকম একটা ইঙ্গিত। গল্প ইতিহাসকে অতিক্রম করতে চায়, হয়তো ইতিহাসে সকল কৃষ্টির সকল বর্ণময় মিলনের কাহিনি পাওয়া যায় না বলেই।

শরীরে, কল্পনায়, ইতিহাসে –বাঙালির গঠনে প্রথমাবধি পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের এবং বাহিরের সঙ্গে অন্দরের মিলন। সে পশ্চিম কখনও কনৌজ, কখনও আর্যাবর্ত, কখনও আরবদেশ, কখনও তুর্কিস্তান বা পারস্য, কখনও বা ইউরোপ। সে বাহির কখনও ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা, কখনও ইসলাম, কখনও খ্রিস্ট ধর্ম, কখনও বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। চৈতন্য থেকে ডিরোজিও হয়ে চারু মজুমদার, সকলেই ভাব-সংকর, আন্তর্জাতিক। গোরার কাহিনি তাই বাংলায় ফিরে ফিরে আসে।

বহু পরিশ্রমে, বহু যত্নে শৈবালদা এই বই লিখেছেন। অনেক গবেষণার সঙ্গে মিলিয়েছেন বিরল সাহিত্যপ্রসাদগুণ। গ্রন্থের নায়কের মতো গ্রন্থও বহুজনবল্লভ হোক, এই প্ৰাৰ্থনা।

আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়

.

দু’চার কথা

শৈবাল তার প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গল্পের মুখবন্ধে লিখেছিল—”শ্রেষ্ঠ গল্প বা উপন্যাস লেখা হয়ে গেলে একজন লেখকের কী লেখার থাকে? কিছুই না। লেখালেখি থেকে অবসর নিতে হয়। কিন্তু অবসর সে নেয় না। তার মনে হয় শ্রেষ্ঠটা লিখতে হলে আরও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। লেখকের জীবনে ‘রিটায়ারমেন্ট’ শব্দটা নেই।” সেই শৈবাল ২৭ নভেম্বর ২০১১-তে এই পৃথিবী থেকে পাকাপাকি অবসর নিয়ে চলে গেল। চলে যাবার এক মাস আগে শেষ করে গেল তার পরমযত্নে লেখা উপন্যাস ‘গোরা’।

এটা শৈবালের লেখা সবচেয়ে বড় উপন্যাস যা• ধারাবাহিকভাবে ‘মাতৃশক্তি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে (২০০৪ ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যা থেকে এখনো চলছে)। ইচ্ছে ছিল বই প্রকাশের আগে কিছু সম্পাদনা করার, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না।

বইটি প্রকাশে বহু মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য পেয়েছি। সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতেই হয়। পার্থ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী। ও যেভাবে ৬২৪ পাতার প্রুফ কপি পড়ে মুখবন্ধ লিখেছে তার তুলনা করা ধৃষ্টতা। একই কথা আলাপন সম্পর্কেও। স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র প্রুফ কপিটি ভালো করে পড়ে বইটির গৌরচন্দ্রিকা লিখে অনুজের দায়িত্ব সে সামলেছে। ওদের দুটো লেখাই এই উপন্যাসে যুক্ত করা হয়েছে। ধন্যবাদ জানাই শিল্পী যোগেন চৌধুরীকে আর ‘বর্ণপরিচয়’-এর সমর নাগকে। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই দে’জ পাবলিশিং-এর সুধাংশুশেখর দে-কে, বইটি প্রকাশ করার জন্য। আর একজনের কথা না লিখলে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে হচ্ছে শৈবালের রুণু। অভিন্নহৃদয় বন্ধু রুণু চৌধুরী যেভাবে প্রথম পর্ব থেকে পাশে থেকেছে তা ভুলব না। শৈবাল চলে যাবার কয়েকদিন আগে তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশি করেছে। পাশে থেকে তার সর্বান্তকরণ সাহায্য বই প্রকাশনার দ্রুততা ঘটিয়েছে।

জলবিন্দু থেকে গড়ে তোলা মহাসমুদ্র, বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ‘গোরা’ নিজের হাতে উদ্বোধন করার সৌভাগ্য না হলেও, এর প্রতিটি পাতা, প্রতিটি শব্দে জীবন্ত হয়ে আছে শৈবাল। আমার আক্ষেপ রয়ে গেল শৈবাল তার প্রকাশিত এই উপন্যাস দেখে যেতে পারল না। এ বেদনা আমার সারা জীবন থাকবে। সৃষ্টিশীল, স্বল্প জীবনের দীর্ঘতম এই উপন্যাসে পাঠককুল প্রতিমুহূর্তে যে তার উপস্থিতির স্পর্শ পাবে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ।

সুদেষ্ণা মিত্র

কলকাতা

২ আগস্ট, ২০১২

Best of luck